百科事典とベートーベン交響曲全集の運命(改定済)

2022 AUG 3 23:23:21 pm by 東 賢太郎

むかしむかしあるところに百科事典というものがあった。大学の頃、ブリタニカのセールスの売り込みがあったのはたしか真夏であり、会うのは喫茶店、アイス珈琲がただで飲めるというので話をいちどだけ聞いてみた。たしかに知識の集大成は素晴らしいとは思ったが、セールスのポイントはそれではなく「一家におひとつ」だった。僕はまだ一家の主でないんでと断った。彼はセールスがうまくなかったようだ。

百科事典は皆さん世界史で習ったフランスの百科全書派と関係がある。ボルテール、モンテスキュ、ルソーなど新思想の大御所が著者となったよろず知識大全がエンサイクロペディーだったからそう呼ばれる。新興のブルジョワ階級に売れたのは国王、僧侶を批判した彼らの啓蒙思想が世の中を変えると信じられたからだ。フランスでそれはあの革命の火種となり、我が国では2百年たって応接間の装飾品となった。

百科事典は皆さん世界史で習ったフランスの百科全書派と関係がある。ボルテール、モンテスキュ、ルソーなど新思想の大御所が著者となったよろず知識大全がエンサイクロペディーだったからそう呼ばれる。新興のブルジョワ階級に売れたのは国王、僧侶を批判した彼らの啓蒙思想が世の中を変えると信じられたからだ。フランスでそれはあの革命の火種となり、我が国では2百年たって応接間の装飾品となった。

「一家におひとつ」は戦後復興期のラジオ、扇風機、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などにはじまる。核家族化で「家」が増えたこともあって売れに売れた。高度成長期で豊かになると対象は高額品のクルマと家に及び、「マイカー」「マイホーム」なる新語を生んだ(マイでないのが普通だったのだ)。「一家に一台」で買われたアップライト・ピアノはいま中古業者によって中国に年間5万台も輸出されているが、百科事典は街の古書店やリサイクルショップでは買い取りはおろか、引き取り処分も断られてしまうらしい。ちなみに、調べるとジャポニカの美品全18巻がメルカリで3,500円で売られている。本棚をまじまじと眺めたりしない客人の前で主人の教養をそこはかとなく漂わせるにはお安いのではないか。

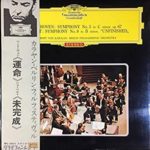

同じころ、そのノリの世の中で百万枚も売れたクラシックのレコードがある。カラヤンの「運命」だ(ヴィヴァルディの「四季」もあるがここでは前者にフォーカスしよう)。百万となると書籍でも堂々のベストセラーであり、まして地味なクラシックでとなるともう金輪際ない数字だろう。まさか想像もしない極東でとカラヤンもDG(ドイツグラモフォン社)幹部も驚いたことは想像に難くない。ドイツ人は思ってないが日本人はドイツを友軍と思っている。敗戦でともに悲哀をかこった心の友が神棚に祭るベートーベン様。うまい商法だった。インテリはそのコマーシャリズムを鋭敏に嗅ぎつけ、「カラヤンは底が浅い、やっぱりフルトヴェングラーだ」とそれをだしに自己の審美眼を誇ることが同等に底の浅いファッションとなる。おかげでドイツでは同年代のファンがだんだん世を去ってお蔵入りになる運命にあったフルトヴェングラーのレコードが、むしろ故人になった方が仏様として祭られて有難味が出る日本市場では大量に売れるという驚きの発展を遂げるのである。カラヤンもベームも日本が好きだったが、最晩年には生きてるうちから神棚に祭られて気分が悪かったはずはなかろう。

同じころ、そのノリの世の中で百万枚も売れたクラシックのレコードがある。カラヤンの「運命」だ(ヴィヴァルディの「四季」もあるがここでは前者にフォーカスしよう)。百万となると書籍でも堂々のベストセラーであり、まして地味なクラシックでとなるともう金輪際ない数字だろう。まさか想像もしない極東でとカラヤンもDG(ドイツグラモフォン社)幹部も驚いたことは想像に難くない。ドイツ人は思ってないが日本人はドイツを友軍と思っている。敗戦でともに悲哀をかこった心の友が神棚に祭るベートーベン様。うまい商法だった。インテリはそのコマーシャリズムを鋭敏に嗅ぎつけ、「カラヤンは底が浅い、やっぱりフルトヴェングラーだ」とそれをだしに自己の審美眼を誇ることが同等に底の浅いファッションとなる。おかげでドイツでは同年代のファンがだんだん世を去ってお蔵入りになる運命にあったフルトヴェングラーのレコードが、むしろ故人になった方が仏様として祭られて有難味が出る日本市場では大量に売れるという驚きの発展を遂げるのである。カラヤンもベームも日本が好きだったが、最晩年には生きてるうちから神棚に祭られて気分が悪かったはずはなかろう。

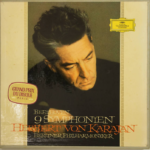

そこでおきた現象がクラシックの百科事典化である。レコード産業の資本主義的成長の必然であった。その象徴が泣く子も黙る「楽聖ベートーベンの交響曲全集」であり、「一家におひとつ」のセールストークには格好のアイテムとなる。百科事典は開いたことはなくても、値の高いレコードを買って聞かないことはなかろうと誰もが思う。運命も第九も聞いたことのない主人が教養人に見える強みがあった。全集というと、ひとりの指揮者によるものは1930年代のワインガルトナーが最初ということになっているが、オケは複数であり、百科事典に不可欠である飾りになる威厳と統一感はまだない。フルトヴェングラーにこの仕事は来なかったからカラヤン出現の10年前まではそれを作る思想はドイツのレコード業界になかったと推察される。カラヤンは1951年から1955年にかけてフィルハーモニア管弦楽団と全集を英国資本のEMIに録音したが、これがその端緒だろう(百科事典のブリタニカも英国企業。もっと顕著には、米国の出版業者がクラシックレコードも出した例としてリーダーズ・ダイジェスト社が著名)。ベルリン・フィル一本で初めてそれを企画したのもEMIだが指揮者はフランス人のクリュイタンスだ(録音は1957~1960年)。契約でカラヤンは使えなかったようだがDGは旧敵国にそれをされたら屈辱というのもあったのではないか。

EMIのマーケティング戦略に刺激され、契約問題をクリアしたDGが満を持し、指揮者・オケ・プロデューサー・技師をお国の本丸で固め、前年のEMIの企画を上書きして潰すが如く同じベルリン・フィルを用い、プロテスタント精神の故郷ベルリン・イエス・キリスト教会で録音したコテコテのドイッチェ式こそがカラヤンの1回目の全集(1961~62年、左の写真)だったのだ。英国資本主義とドイツのナショナリズムはナチ問題で相反した。この全集には終戦後まだ16年しかたっていなかったドイツの文化人、知識人の複雑な精神構造、すなわち戦争責任とナチを分離し国家の存続と威厳を保持するという難題を文化のアイデンティティーという国民の心のよりどころでどう処理するかという思いがこもっていたと考えて間違いないだろう。そして、この全集から切り出した第5番「運命」が「一家におひとつ」の百科事典セールス興隆時代にあった極東の被爆敗戦国で空前絶後のセールスを記録し、当時としては高額の2千円のお値段で百万戸もの家庭に “収蔵” されたという今となっては驚くべき事実は、我が国の西欧文化受容史上、安保闘争、反米の左翼的気運が何がしか投影もしたであろう政治、文化風景の象徴的な一里塚と評して良いのではないだろうか。

EMIのマーケティング戦略に刺激され、契約問題をクリアしたDGが満を持し、指揮者・オケ・プロデューサー・技師をお国の本丸で固め、前年のEMIの企画を上書きして潰すが如く同じベルリン・フィルを用い、プロテスタント精神の故郷ベルリン・イエス・キリスト教会で録音したコテコテのドイッチェ式こそがカラヤンの1回目の全集(1961~62年、左の写真)だったのだ。英国資本主義とドイツのナショナリズムはナチ問題で相反した。この全集には終戦後まだ16年しかたっていなかったドイツの文化人、知識人の複雑な精神構造、すなわち戦争責任とナチを分離し国家の存続と威厳を保持するという難題を文化のアイデンティティーという国民の心のよりどころでどう処理するかという思いがこもっていたと考えて間違いないだろう。そして、この全集から切り出した第5番「運命」が「一家におひとつ」の百科事典セールス興隆時代にあった極東の被爆敗戦国で空前絶後のセールスを記録し、当時としては高額の2千円のお値段で百万戸もの家庭に “収蔵” されたという今となっては驚くべき事実は、我が国の西欧文化受容史上、安保闘争、反米の左翼的気運が何がしか投影もしたであろう政治、文化風景の象徴的な一里塚と評して良いのではないだろうか。

ベートーベン全集よりも百科事典の性格をおびたと感じるのは同じカラヤンのブルックナー全集(1975-)だ。カラヤンは初期作品を演奏会にほとんどかけておらず、演奏現場からの必然はなく、つまり全集作成のためだけにそれらをあえて演奏したわけだ。2番などそれでこの出来かというレベルで、これがブルックナーかと眉をひそめる向きもあろうが、僕は初物を真摯に読み解いてBPOの最強の合奏力でリアライズしたこれが好みではある。ザルツブルグのカソリック文化で生まれ育ったギリシャ移民カラヤンにとってブルックナーは「ドイツ性」を身に纏うための大事なツールであったと思われる。彼のデビュー録音は当時は知名度の低くかつ長大な第8交響曲であり、楽団はベルリン・フィルだが製作はEMIだ。プロテスタントとのドイツ性の狭間にいたオーストリア人ブルックナーのアイデンティティーの葛藤を巧妙に自身の隠れ蓑として、由緒正しき保守本流のドイツ代表フルトヴェングラーの後継候補筆頭に躍り出んとするカラヤンの対抗馬がルーマニア人チェリビダッケであったことは僥倖だった。連合国の会社EMIがクラシック界の王道中の王道レパートリーである敵国ドイツ物をアルヒーフの中央に鎮座させるためのエースで4番として、玉虫色にマーケティングできるカラヤンをナショナリズムとナチ排斥の自己嫌悪の分裂に乗じて契約で縛ってしまい、プロテスタント楽団のエースで4番であるベルリン・フィルごとかっさらおうという戦略の仕上げに名刺代わりの第1作をブルックナー8番の2枚組LPとする。これで連合国、ドイツ両陣営の市場を抑えられ、時がたてば米国市場にも切り込める。カラヤンの名誉のためにも美学上の理由もあったに違いないと僕は信じているが、事業家としての観点からも実に秀逸な戦略だ。6年にわたり英国の上流知識階級とがっぷり四つで商売させてもらった僕が英国インテリジェンスに心酔するのはこういうところだ。

ベートーベン全集から10余年置いて企画されたDGによるカラヤンのブルックナー全集の重みはそうした背景を知って初めてわかる。出来栄えからして百科事典であって何一つ文句はないが、一方で、これが苦も無く超ド級の演奏水準でスタジオで達成できる彼らが、やる気になれば何の問題もなくやれたであろうし売れたでもあろうマーラー全集はつくらなかったのはとても興味深い。こういうところに欧州文化の深層が見て取れるからだ。ユダヤのマーラーとカソリックのブルックナーは1960年辺りまでは多分に忘れられた演目だった。大オーケストラによる長大な後期ロマン派作品という以外は音楽の性格においてなんら相関のない両者が1970年ごろからそろって人気演目となる背景は、オーディオテクノロジーの進化で長時間の高音質録音が可能になり、LP2枚組で新たな市場が開ける可能性が出たことにある。マーラーは1,2,4,5番、大地の歌など単品としての人気曲目はあったが、人件費のかかる8番、知名度の低い7番、演奏が至難な9番までそろえた「百科全書」はユダヤ系米国人のバーンスタインの起用を待つことになる。マーラーの一番弟子で泣く子も黙る百科事典録音適格者だったブルーノ・ワルターは、米国帰化後にユダヤ系資本CBSからコロンビア交響楽団を提供されて好きな曲を好きなだけ録音できる特権をもらいながら、私見では賢明と思う純粋に芸術解釈の美学上と思われる理由(発言がある)から、3,6,7,8番は選ばなかったからだ。

カラヤンが10才年長で両人はほぼ同じ年まで生きたライバルだったが、バーンスタインが生涯を通じてブルックナーは9番しか録音をしなかったという重い事実を、宗教、戦争、政治が芸術と無縁と思っている、あるいはそこまで無知ではないがそうあって欲しいとは願っている日本人音楽関係者やファンは考えてみたことがあるのだろうか。彼が晩年はマーラーを契機にウィーン・フィルと蜜月になったことは意味深い。筆者は1997年にウィーンで同楽団のヴィオラ奏者たちと会食した折に「我々にマーラーを教えたのはバーンスタインである」という直々の言葉を聞いているが、正妻ベルリンフィルとの諍いがあり、むしろウィーン・フィルを恋人にしていたつもりのカラヤンには心胆寒からしむる思いがあったもしれないからだ(フルトヴェングラーが正妻ベルリン・フィル楽員に人気だったイケメン男カラヤンに懐いた嫉妬心のような)。しかし、カソリックのウィーン・フィルを手中にしても、あれほど何でも振る能力があったバーンスタインはブルックナーは9番しかやらなかったのである。そのようなことを知ってはじめて、4,5,6,9番,大地の歌,亡き児を偲ぶ歌,リュッケルトの詩による5つの歌曲だけで終わったカラヤンの「マーラー進出」は簡単でなかったことが分かる。軽々に芸術解釈の美学上の理由だけと割りきって推察することも本人が語っていない以上はリスクがあり、私見ではナチ問題をひきずって踏み込めなかったバーンスタインの牙城米国という根深い問題が透けてみえているように思う。

戦争が勃発しているいまこう書くのは些か気が引けるが、それでも両人の戦いから半世紀がたったいま、ずいぶん世界はひとつになった。仏教徒がマーラーをやろうがブルックナーをやろうが元から何の関係もないが、ユダヤ人のダニエル・バレンボイムはイスラエル・フィルでワーグナーをやるには細心の気を配ったにもかかわらずブルックナーは気兼ねなくシカゴ響、ベルリン・フィル、ベルリン・シュターツカペレと3度も全集録音を果たす傾倒ぶりであり、かたやマーラーは大地、5、7、9番、歌曲集だけという塩梅であってナチ問題、宗教、美学を分離しているように観える。芸術解釈をザッハリヒに行なう主義を僕は否定はしないが、ことマーラーのような主情的な音楽をそれと切り離して解釈するのは演歌を譜面通り歌うのと同じほどナンセンスだろう。バレンボイムがそれと相いれないパーソナリティの持ち主ならば演奏しないことが解釈なのだという態度をとるしかない。それが許されるほど世界はひとつになったのだ。

東洋人をなめ切っていた米国が最も恐れるのは中国という時代だ。辺境から搾取するのが資本主義なら、巨大な辺境だった中国がそうでなくなろうとしている今、資本主義は行き詰まるだろうという主張はけっして誤りではない。リッチになった中国では、実は日本でもまったくもってそうだろうが、マーラー、ブルックナーは単なる商品であって、ユダヤだろうがカソリックであろうが、そんなことは99.99%の人にはどうでもいいのである。そのノリで新興ブルジョア家庭が子女教育に血眼になり、品質のいい日本の中古ピアノが資生堂の化粧品やピジョンの哺乳ビンの如く飛ぶように売れる(年間5万台、一台20万円上乗せなら100億円の営業利益だ)。むかしむかし、いまの中国人のようにハイカラを気取りたかった我が国の中流家庭によって、娘の誕生における新しいライフスタイルの心弾む新常識として争うように買われたピアノというものは、やがて百科事典と同じ運命になって置き場所に困った大量の長物と化している。だからその商売が栄えているのだとしか考えようがなく、あの気障りなテレビCMを見るたびにいつも機嫌が悪くなる。中古レコード屋に大量に出回るLPもそんなものではないか。楽ではない家計を切り詰めてピアノを買ってくれたおじいちゃん、おとうさんが亡くなったら、なんでこんな重くてかさ張るものが何百枚もあるのよ、早く処分しといてねってことになるんだろう。ウチばかりはそんなことはなかろうとも思うが、カラヤン、バーンスタイン死して30余年、クラシックリスナーなのに彼らの名前も知らない人が出てきてそのCDが1200円という時代がくるなんて当時考えた人はいないのだ。

それを恐れざるを得ない僕は息子に、地下室はぜんぶお前にやるからそのかわり絶対にメルカリに出すなと厳命している。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ブルックナー, ______ベートーベン, ______世相に思う

ST

8/5/2022 | 2:42 PM Permalink

寄り道しながら3年がかりで『レ・ミゼラブル』を読みました、「百科全書」はよく登場しました。ルソーも関わって生活の支えになったとか、ならなかったとか。ユゴーは偉大な思想家・歴史家・作家であるとおもいますが(電車で何度泣かされたことか)、この小説の2人の主人公が使徒パウロから捻り出されたと最終部分で明かされ、ヤラレタ感と同時に、現代人はこれをどう受け取るのだろうかと疑問になりました。

ジャヴェールはイエス・ビームを照射され失明したユダヤ法学者サウロで(古い皮袋に新酒を入れて敗れてしまった)、ジャン・ヴァルジャンは司教の「神の善」ビームでもって目が開かれ、クリスチャンのパウロになった人ーー

東さんふうに書くと、帝国劇場で「レミゼ」を観て「感動した〜すごいよかった〜♡」と述べる可愛いジャポニカ星人は、フランス革命とは何であったか、ユゴーの意図は何であるかなどは、わざわざ考えないであろうな、と。

ST

8/5/2022 | 2:45 PM Permalink

広く啓蒙思想は両陣営を生み出したとわたしは理解していますが…つまり無神論の共産主義をもです。資本主義がどうなるのかわたしには判りませんが、どの体制も際立って成功には至っていないように見えます。

ご存知かも知れませんが、古代のイスラエルでも、農業で不運や当人の愚行によって相続した土地とじぶんを小作人として「売り出す」必要のあった人はいましたし、それは律法で禁止されてはいませんでした(ただしその「奴隷」を厳しく扱うことは禁じられました)。しかし7年に一度のヨベル(安息年)になれば、その奴隷は解放され親から相続した土地も返してもらえました。それによって各部族・家族の土地はキープされることになっていました。ブリテン島の女王陛下はナントカジュビリーの時にどんな恩赦を与えてくださるのかは、わたしはよく知らないのですが。

スマホにベルフィル・カラヤンのブラームス1-4が入っています。カラヤン将軍と「聖なる」軍隊(女人禁制?)、角笛のホルン、うねる波と飛沫までピントの合って見えるヴァイオリン群など、指揮者のカリスマはわたしにも何となく感じることができます。

東 賢太郎

8/6/2022 | 5:25 PM Permalink

STさん、ゼロ戦の撃墜王だった坂井三郎さんが山手線の車中で「日本が戦ったのはアメリカだったかなあ」「そんなわけないじゃん」という若者の会話に衝撃を受けています。ジャポニカ星人のたぶん2,3割は太陽が地球を回ってるんだよときいてもへ~そうなんだでおしまい、賭けてもいいですが9割はユゴーどころかフランス革命なんてなんだか知らないんですよ。凄い国でしょ。テストしたらたぶん政治家もそんなもんですよ、統一教会は9割が知ってるでしょうけどね。

あんまりしないのですが本稿は後半を大幅に加筆したのでもう少し分かりやすくなったと思います。読んでみてくださいね。

ST

8/7/2022 | 4:32 PM Permalink

東さんには随分ご迷惑おかけしましたが、わたしがお伝えしたかった「ある視点」は強引に多少はお伝えできたとおもいます。誠実にご返答くださったこと感謝いたします。ご友人の立派な皆さまにも、お騒がせして申し訳ありませんでした!

世界がひとつになるときには必ず、葬り去られるものがあるのだとおもいます。真実とは、かたや冷たいものでしょうから。

“My soul he refreshes. He leads me in the tracks of righteousness for his name’s sake. Even though I walk in the valley of deep shadow, I fear nothing bad, For you are with me; Your rod and your staff are the things that comfort me.”

東 賢太郎

8/8/2022 | 12:05 AM Permalink

STさん、迷惑なんてとんでもない、拙文を驚くほどよく理解されていて、視点もインスピレーションも感じられますよ、いつも良い啓示を与えて下さっているなあと感心してます。僕は題材は何であれそれを「鏡」に自分の思想?(そんな大したもんじゃない)を綴っているだけですので書いたことは正でも誤でもなくてシンプルに It’s me. なんです。常につまらないことをあれこれ考えてますからね、止めどもなく出てきて、あっこれはというのを暇なときに dictate してるだけです。忘れちゃいますからね。消したいのもあるんですが自分史として記録してるんで我慢してます。今回改定したのもそのマイナーなケースです。

ST

8/10/2022 | 12:14 PM Permalink

そうですか…? でもとても安心しました。

クラシック界の確執(?)のことを詳しく、ありがとうございました。まったく知りませんでした。イタリアとドイツはあるだろうなぁとは感じていましたが、どの分野にでも顔を出すヨーロッパにおけるユダヤ問題というのが、大袈裟に言えば近代以降を引っ張ってきたような気がしています(「ナチス=悪」の構図はまるで宇宙の真理のように謳われます、もちろん異論はないのですが…)。違いを乗り越えるための光は、人間のアイデアによって本当にもたらされるのか、どうか。

ティンダルが迫害されつつ聖書を英訳しジェームズ王の聖書ができたこと、トマス・モアの処刑(ヘロデを責めたバプテストのヨハネのよう)、清教徒がカトリックの “偶像” に襲いかかって破壊しまくったこと(列王記のヨシヤ王を想っていたでしょう)など、イングランドの人々の正しさへの熱心には、わたしも心を打たれてきました。そこから未開の土地で「神が共にいてくださる」と信じなければ成しえなかったことを行ってきたプロテスタントたちの faith にも感銘を受けてきました(ですから石工組合に入る条件に faith が必須であったのは当然のこととおもえます)。

その彼らの末裔が、今でも聖書に手を置いて誓う彼らが、「神の義を知らないで、自分たち自身の義を確立しようと努めたために、神の義に服さな」くなるというのは(これはユダヤ人にたいしてパウロが述べた言葉ですが。ローマ10:3)わたしにとってはとてつもなく悲しいことなのです。

奇しくも昨日8/9は大西洋憲章がお二方のあいだで合意され、歴史のおおきな転換点になった日、81年目でした。チャーチル氏はアメリカを参戦させるために、それまで避けていた「大義」を表明する流れになったとちょうど昨日読みました。今またそんな戦争をしていて、どちらの兵士にも心が痛みます。この侵攻が始まった翌日にはショスタコーヴィチ “戦艦ポチョムキン” を聴かざるを得ませんでした。

東 賢太郎

8/10/2022 | 6:18 PM Permalink

大西洋憲章はUK、US両国が英米国際主義のヘゲモニーの法的体裁をとった固定が主意ですが、欧州の眼前の脅威であるナチを潰すためUSを引き込む意図が混入しています。逆に中立国USは自らの手を汚さず武器輸出をしたく、主意は貿易、海洋の自由を振興する民族自決でしたが、これは植民地立国UKにはよろしくない。しかし同床異夢の両国が一緒に見られた唯一の夢がありました。

USは1929年の株価大暴落から財政はぼろぼろでルーズベルト不況といわれてました。WW1で欧州各国に貸した金は回収する必要があり、対岸の火事に追い貸しをして武器を売りつける手はもうありません。だから中立主義をかなぐり捨てて自分もWW2に参戦して「莫大な軍需を創出する作戦」をとったのです。ナチは民族自決主義ですからね、ルーズベルトは矛盾してます。あいつはやり過ぎって裁定は法の世界にはないんです。

そうなるとUSの国内世論は割れますね。息子が死ぬかもしれない。予算が議会を通らないかもしれない。そこでナチのマブダチである日本をABCD包囲網でイジメてキレさせ、ハワイを空襲させるという邪悪な腹案の存在はあり得たと思います。日本の中国介入(満州国設立)は民族自決主義に反するからイジメは正当化され筋は通るからです。ここまで読んで憲章をもちかけたとするとチャーチルは結果的にUKの利益のために300万人も日本人を殺した札付きのワルですが、国際政治はこんな奴らが跋扈するのは当たり前でお人よしの首相なんて登場人物はいないんです。

チャーチルは憲章の会談に戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」で赴きましたがルーズベルトは「なぜお前なんだ、ジョージ6世を出せ」とは言わないんですね。これぞ市民革命の結果ですね。国王がいないUSはフランス革命でできた国です。人口の4分の1はエヴァンジェリカルですからね、聖書に手を置いて誓う人達で、離婚もLGBTも人工中絶もだめで神様がしてないマスクなんかできるかという。だからそれが支持母体のトランプが強いんです。離婚したいからカソリックやめようという宗派とは根本的に違う筋金入りですね。

だから英米国際主義のヘゲモニーってのはキリスト教連合体としてはいい加減なんです。欧州に戦費を貸したのはユダヤ資本だしヒトラーもキリスト教徒だし。しかし、非西欧のキリスト教化作戦では一致したと思います。ザビエルやコロンブスの時代からやってることです。最大の難物はイスラムですがこれは共通の聖書世界ではある。まったく異質な難物は日本とインドと中国です。中でも日本です。なぜか。皇室があるから。「ジョージ6世を出せ」と言えないのです。首相のTrust me!が嘘と判明しても天皇のTrustは消えない。これ大事なんですね。

マッカーサーは天皇を置いたまま対共産防波堤にする決断をしましたが、一方で日本は難物のままになった。だからCIAはロイヤルがない隣国にいま話題の勝共(共産に勝つ)教団を作ってキリスト教化前線基地とし、皇室のほうは婚姻によって中からそれを進めようとしたでしょう。隣国は総人口の約3割がキリスト教(最大宗教)となりそれに成功してます。まあ安倍家も自民党も出自からしてそういうことだと考えると分かりやすいのですね。USも最大宗教勢力エヴァンジェリカルは共和党支持だし選挙協力も献金もバンバンしてるし、このことと憲法の政教分離は違うというのをわかってないでTVで四の五の言ってるアホな人が多いですね。ちなみにウチは真言宗大谷派で、以上のことは岡目八目にすぎません。

最後に、クラシック音楽も出自はキリスト教的精神世界ですからね、こういうことを知らないで演奏するところまではぎりぎりアリでしょうが(音に宗教は滲み出ないんで)、論じるのはいただけませんね。あの指揮者の深みがいいとか情感に欠けるとかどうとかいうのは、それはそれで面白いですが、僕にとってはエンタメという別次元の感想文です。

ST

8/12/2022 | 1:53 PM Permalink

宗教的観点によって宗教以外の何をも論じようとはおもいませんが(論じられないとおもいます)、宗教的な良心から、個人的には受け付ける/受け付けられないということが起きたとしても仕方のないこととおもいます。クラシック音楽の出自がキリスト教だとしても、音楽そのものは人間のものです。人々の精神的動向を知るにはもってこいだという考えです(実は第九も大好きです)。わたしは美術にたいしてもおなじ立ち位置です。

人を分断させているのは政治であって宗教であってはならないと、殊更キリスト教に関してはそうおもいます。「カエサルのものはカエサルに、しかし神のものは神に返しなさい」ということですので。ネロに(濡れ衣によって)迫害されたキリスト教徒は暴動を起こしたのではなく、死んだだけです。

「すべての魂は上位の権威に服しなさい。神によらない権威はないからです。存在する権威は神によってその相対的な地位に据えられているのです。したがって権威に敵対する者は、神の取り決めに逆らう立場を取っていることになります」(ローマ13:1)。さすが「諸国民のための」使徒パウロです。

むしろキリスト教を利用してきたのは政治のほうです。スペインとポルトガルは宗教を通して日本で武器商人として行動しました。そういうことを世界じゅうでずっとやってきたのは知っています。福音派とトランプさんなんて、本来ならどうやっても結びつく理由のない相棒でしょうから(いかに米国人のアイデンティティがキリスト教にあるかということですね)。ですから宗教のほうに非がないともわたしは絶対に言えません。ところで神がマスクをしているかどうか、知っている人がいるのですか?!!

あれから80年目の去年、ふたたび再確認された新大西洋憲章はわたしにとってはひじょうに不気味でした。新たな “ナチス” にたいして団結するための。パールハーバーが曰く付きと言われるのはわかります。日本の進出で植民地が危うくなっていたのはUKのほうだということですから。真実はわかりませんが。キリスト教は民主主義に “完全変態” したように見えます。これがわたしにとって不自然に感じられるのは、聖書には主権者は神であると書いてあるためです。

わたしの頭のなかが、現代社会においてどれだけ異邦人であるのかがお分かりいただけたとおもいます。たくさん教えてくださりありがとうございます!

ST

8/12/2022 | 4:10 PM Permalink

あ、すみません、カラヤン氏のことですね! はい、イメージが感想文にまで溢れていかないよう気をつけます。

ST

8/13/2022 | 7:52 AM Permalink

教えていただいたことで繋がりましたが、『コモン・センス』でトマス・ペインは、古代イスラエル人が人間の王を求めた時に神が怒ったことを例にあげて(神はその後、ユダの王家に笏を持たせました)英国王室からの独立を正当化しました。利害とはまた別に、人々の宗教感情のためにです。ですから当時の真面目な新世界人は、神が直接じぶんたちの王であるようにと願って出発したのでしょうね。同時に、なぜGHQが天皇制を維持させたのかもよくわかりました。感謝。