黛敏郎「涅槃交響曲」

2019 JUL 22 0:00:03 am by 東 賢太郎

これを初めて聴いたのはNHKのFMで放送でされた岩城宏之指揮N響のライヴである。演奏会は1972年3月19日だから高2の終わり頃だろう。春の祭典漬けだったから並々ならぬ関心をもってオープンリール・テープレコーダーで録音した。後にその録音のCDを買ったが生々しい記憶がよみがえる。梵鐘の音響スぺクトル解析結果の各種楽器の合成音による再現は言われるほど成功しているとは思わなかったが、なんといっても「お経」が出てきたのは新鮮であった。後に駿台予備校の古文の授業で「密教のお経は音楽的効果も視野に入れた、いわばコーラスでした。特に声の良い坊さんはあこがれのスターで朝廷の女房連中に大変人気があったんです。だから彼女たちは読経がある日をわくわくして待っていたのですよ」と習ったとき、なるほどあれのことかと合点がいったのをリアルに覚えている。

もうひとつその頃に気に入っていたのが三善晃の「管弦楽のための協奏曲」である(三善晃 管弦楽のための協奏曲)。大学に入ってニューヨークのレコード屋で同曲のLPレコード(写真)を見つけたのはうれしかった。その Odyssay盤に武満の「Textures」と黛の「曼荼羅交響曲」も入っていてついでにそっちも覚えた。その時分はストラヴィンスキー、バルトークに加えてかような音楽が我が家でガンガン鳴っており近隣は妙に

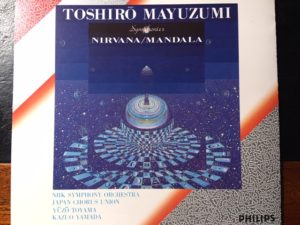

もうひとつその頃に気に入っていたのが三善晃の「管弦楽のための協奏曲」である(三善晃 管弦楽のための協奏曲)。大学に入ってニューヨークのレコード屋で同曲のLPレコード(写真)を見つけたのはうれしかった。その Odyssay盤に武満の「Textures」と黛の「曼荼羅交響曲」も入っていてついでにそっちも覚えた。その時分はストラヴィンスキー、バルトークに加えてかような音楽が我が家でガンガン鳴っており近隣は妙に 思ったかもしれない。しかし、やはり涅槃交響曲(Nirvana Symphony)のインパクトは大きく、ロンドン時代にホームリーブで帰国の折に外山雄三がN響を振った1978年2月4日のライブ録音(左)も買った。88年5月2日、これも例によって秋葉原の石丸電気でのことだった。こうやって新しい音楽にひたるのは無上の楽しみで法律の勉強そっちのけだった。それも若くて暇だったからできた。いま初めてこれをというのはもう無理。好奇心も記憶力も、そもそも時間もない。

思ったかもしれない。しかし、やはり涅槃交響曲(Nirvana Symphony)のインパクトは大きく、ロンドン時代にホームリーブで帰国の折に外山雄三がN響を振った1978年2月4日のライブ録音(左)も買った。88年5月2日、これも例によって秋葉原の石丸電気でのことだった。こうやって新しい音楽にひたるのは無上の楽しみで法律の勉強そっちのけだった。それも若くて暇だったからできた。いま初めてこれをというのはもう無理。好奇心も記憶力も、そもそも時間もない。

本稿で若い皆さんに申し残したいのは、涅槃交響曲は仏教カンタータとして秀逸な着想を持った、非キリスト教をキリスト教音楽のフォルムに融合した数少ない試みとして世界に誇れる作品だということだ。メシアンがトゥーランガリラ交響曲で異教的なものを融合したが視点はカソリックだ。彼は鳥の声を模したが厳密に写実的な音響模写ではなく耳の主観を通した模写だ。黛にとっては厳密にいえば仏教もキリスト教も異国の宗教であり、第三者的に醒めている。視点は読経というコラールと梵鐘の物理的音響(カンパノロジー)に向いていてオネゲルの「パシフィック231」に類する。そのリアリズムと宗教という対立概念の融合は誠にユニークでありヘーゲルの弁証法的である。

外山盤。

黛を知らなくてもこれを知らない人はいないだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス博士は語る(交響曲第2番終楽章のテンポ)

2018 APR 1 20:20:33 pm by 東 賢太郎

クラシックは語られる音楽だ。後世が積み上げた言語の集積で規定される音楽であり、だからクラシックと呼ばれる。古いだけの民謡との差はそこにある。ブラームスにとってJSバッハは古典だったが当時広くは認知されておらず、さしたる集積はなかったから現代の語感でのクラシックではなかったろう。

言語が集合知となって、19世紀の作曲家の自作演奏の様式は不完全だが知ることができる場合がある。ブラームスにおいてはそれに加えて彼の同時代人の演奏が聴けるが、それが本人の意に添ったものかは不明でやはり文献の補遺は必要だ。現代の指揮者の演奏を僕は常にそういう背景と照らして聴いている。

作曲家が書いた楽譜は演奏されることで作曲家の手を離れるが、だからといって編曲に近いほど我流に陥ったものを楽しめるかどうかは聴き手の趣味の問題だ。能や歌舞伎同様、古典芸能に時流で新風を吹き込むことは不可ではないが、新風と我流の間には確たる一線があると僕は思う。

なぜならば、繰り返すが、クラシックは語られる音楽だからだ。本来語られるものは音楽であって演奏ではない。古典派までの演奏会は自作自演の発表の場でもあり、聴衆の主たる関心の対象は新曲だった。演奏会でモーツァルトは即興を弾いたが、楽譜に残されなかったその新曲は作品とはならずに虚空に消えた。彼が楽譜に書き残した新曲だけが作品として、はるか後にケッヘル氏が整理番号をふったモーツァルトの音楽として、21世紀の我々に残された。

彼の死後ほどなくして、19世紀の多くの演奏家たちもそれを弾いた。20番目のピアノ協奏曲ニ短調はベートーベン、ブラームス、クララ・シューマンも愛奏したと文献は語る。もちろんモーツァルトらしさを損なわないような流儀においてだったろうことはベートーベンの書き残したカデンツァによって推測される。当時の聴衆はブラームスのそれをクララのそれと比べる機会は少なく、仮にそれがあったとしても両者の演奏解釈の違いを論じる場はほとんど形成されていなかったと思われる。

ロベルト・シューマンは同時代の他人の作品をあまねく論じたという意味において最初期の音楽評論家でもあったが、対象となる作曲家、作品が集合知として共有されていたのは楽譜が印刷術の発展とともに流布し、それを自分で演奏したり読んで吟味したりできる限定的なコミュニティにおいてであった。JSバッハやモーツァルトの音楽が一般学校教育によって「大衆の共有知」になるのはそこから100年後だ。シューマンもブラームスも自分の作品が後世に残ることは知っていたし、そうでなくては困るとしてベートーベンの作品と比べて見劣りのないものの創作につとめたことは文献が記す。

しかし彼らは自分の作品がJSバッハ、モーツァルトのそれと同列に並び称される目的は達成したものの、それらを万民の教育の対象にしようという価値観が東洋の果ての国にまで現れることは想定していなかったろう。その価値観は、エジソンによるシリンダー録音という技術の発明が、あたかも19世紀にグーテンベルグの印刷術が楽譜の流布に果たしたと同様の役割をその何倍もの速度とマグニチュードにおいて果たしたことによって新たに生成されたものだ。そうして彼らの作品は楽譜を読んだり弾いたりできない大衆までを包含した共有知となり、その価値観が「別格なもの」として祭り上げる神棚(class)に鎮座する作品はその形容詞で classical である、となった。ここにいよいよクラシック音楽が誕生する。

ブラームスはシリンダーに声とピアノ演奏を録音した人類最初の作曲家となったが、自分の作品がクラシック音楽と呼ばれるようになることは知らなかった。クラシック音楽という概念の発生とエジソン蓄音機の発明・進化・普及は無縁でない。蓄音機の記録音板が音楽の缶詰のように大量に商業的に売りさばかれるようになり、極東の我々にとってそれはレコードと呼ばれる黒い音盤を意味するところとなった。だが英語の record は無機的な記録の意味である。

1889年のブラームスの声とピアノがここに聞ける。

1877年にエジソンが発明した蓄音機が電話機、無線機、白熱電球、映写機とともに人類の生活を変える。その進化・商業化が自国に市場を持つ米国発であったことと電話(telephone)、映画(movie)が英語であることは無縁ではない。クラシック音楽(classical music)しかりである。ハードウエアの進化が市場を作り、文化を作る。この波は19世紀末から20世紀初頭の米国で起こり、英国発の産業革命の大きな波と融合し、英語の国際化とともに世界に伝播した。

1889年にエジソンがエポックメーキングな「音源」として、すでにレジェンドであったブラームスを「録音(record)」しようと目論んだ着想は、その記録された音を比較対照して論じる文化の萌芽である。「レコード」の誕生である。音楽演奏を比較し、同曲異演を味わうことを楽しみとする文化は、それゆえに、英米起源である。このことは英国に良いワインはできないが、有力なワインマーチャントが英国人でWine tastingが英語であることと近似した現象である。

レコードなる媒体が無尽蔵に「コピペ」され、商品として売りこまれることで、記録されたコンテンツはブラームス博士の肉声とはどんどん遊離していくことになる。我々が聞き知るブラームスの作品は、上掲ビデオに記録されたハンガリー舞曲第1番を唯一の例外として、他人が演奏したものだ。交響曲第2番を初見でスコアから読み起こすことはできない地球上ほぼ全員の聴衆にとってこの現象は福音であったが、2番とはブラームスの作品としてではなく、代理人としてカラヤンやベームなど後世の指揮者が演奏したものに変換されていく。

このことはプラトンのイデア論に行き着く。ブラームスの同時代人ではない指揮者の2番が作曲家の賛同を得られたものかどうかは誰も判断できないが、だからといって、自作を録音した、したがって100%オーセンティックであるストラヴィンスキーやラフマニノフの演奏をしのぐことのできる他人はいないということを意味はしていない。作曲家と異なる解釈で我々を納得させた演奏はスコアに秘められた別種の価値を具現化したのだから、書かれたスコアは作曲家の手を離れて成長するという概念を生み出すだろう。

僕はイデアのみを崇めそれを否定する者ではない。理由は以下のとおりだ。作曲家が用いた旋法やコードは何らかの物理的、生理的現象を人間の心に生起させる「画材」だ。画家は画材である絵の具を発明したのではなくある色を「選別」しただけで、絵の具そのものが美しい色と光を放つ現象に依存していないと言い張ることはできない。カンヴァスに描かれたそれ自体が美しい絵の具のその選別の是非を鑑賞者は愛でているのだ。

まったく同じことで、作曲家は「音材」を選別する。しかし絵の具が美しいように、教会旋法もド・ミ・ソの三和音も美しいのだ。音楽の演奏はスコアという暗闇の状態では目に見えない絵画に光を当てる行為だ。光線の具合によって、例えば昼か夜かで印象が変わることはその作品の価値をそこねるものではない。旋法や三和音の奏し方を変化させて音材の本来持つ美しさがスコアの意図以上に光輝を放つ可能性だってあるだろう。この絵は北緯何度の何月何日何時何分に快晴の太陽光のもとで見ろと指示した画家はいないように、唯一無二のテンポやフレージングやダイナミクスを数学的に厳密に指示した作曲家もいない。

演奏家が光を当てて掘り起こす秘められた価値はたしかに存在するが、その作業は作曲以来の解釈の歴史の文脈の中で聴き手の過去の記憶と比較する関心をトリガーする形で形成されるだろう。真の聴き手は文脈を学んで知っている。演奏家の個人的趣味による読みのユニークさや大向こうを張る大団円の壮大な盛り上げは演奏会場での当座のブラヴォーや喝采を獲得するかもしれないが、新しい文脈の一部になることはない。今日のテンポが速かったのは指揮者が出かける前に夫婦喧嘩したか、それとも早く空腹を満たしたかったからかどうかを語りたい方がいても結構だが、それが集合知の一角をなすことはないだろう。

少し前に新幹線でブラームスの第2交響曲のスコアを見ていたら、第4楽章のテンポはクナッパーツブッシュの解釈が正しいんじゃないかと思えてきた。

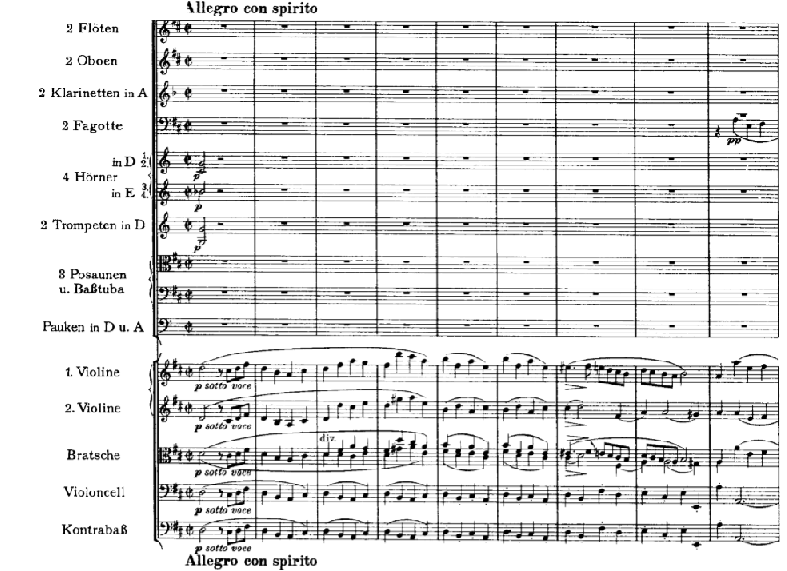

現代の演奏を聴き慣れた耳にはずいぶん遅く感じるのだが、Allegro con spiritoは四分音符4つに振るとせいぜいその速さじゃないかと。お聴きいただきたい。

ハンス・クナッパーツブッシュ(1888-1965)とフリッツ・ブッシュ(1890-1951)は、ブラームス(1833-97)と親交が深かったフリッツ・シュタインバッハ(1855-1916)の弟子なのだが、ブッシュの第4楽章は2つ振りで2分音符をアレグロにしている(およそクナの2倍の速度)。お聴きいただきたい。

しかし上掲のスコア冒頭を冷静に眺めると、2つ振りならああいう風には書かないのではと思うのだ。あれを現代の多くの指揮者のテンポになるように表示を書くとすると Presto だが、ブラームスの交響曲にあんまり似つかわしい速度表示ではないように感じる。とすれば、やはりクナッパーツブッシュになるだろう。

これはどういうことか?そこで、ブラームスの2番の自演をほぼ確実にライプツィヒで聴き、彼の前で指揮をして(それが2番かどうかは不明だが)作曲者により批判はされなかった

(Brahms) does not appear to have complained of Fiedler’s interpretations (Jan Swaffordによる)

とされるマックス・フィードラー(1859 – 1939)の第4楽章を聴いてみよう。

ブッシュに近い。これが理由でどうしても僕はクナをあまり高く買うことはできていなかったのだ。しかし、テンポ変化が全く書き込まれていないスコアを改めて見ていて、本当にそうだろうかと疑いを持ったのだ。

それは第2主題の頭にあるlargamenteだ。largoの派生語だが、メロディを弾く第1VnとVaにだけ書かれていて、速度ではなく 幅広く、豊かにという表情の指示ではないだろうか(英語ならlarge、寛大にだ)。仮に速度であるとすると、フィードラー、ブッシュの第1主題のテンポで来るならば数小節前にリタルダンドが必要で、第2主題冒頭から急に遅くするのは明らかに曲想に合わない。クナの4つ振りテンポだとそのまま減速せずに(つまり楽譜通りに)つながる。幅広く、豊かな表情でたっぷり弾かせるためほんの少し減速はしているが、これがブラームスの意図したlargamenteかもしれないと思えてきたのだ。

クナッパーツブッシュは練習嫌いであったとされ、ぶっつけ本番の即興性の高い、アバウトだが霊感に富んだ指揮者のように言われるのが常だが、そうではなく周到にスコアを読む人だ。この2番やシューベルトの9番はユニークな表現に聞こえるが、アバウトに振って早く帰りたい人はそんな妙な事をする必要がない。まして思い付きで面白いことをやって、素人の聴衆はともかく、オラが作曲家と思っているプライドの高いウィーン・フィルやミュンヘン・フィルが心服してついてくるほど甘い世界ではないだろう。

楽員は彼の解釈に敬意を持ち充分な忖度があったから「この曲は私も諸君も良く知っている」という状況にあり、アンサンブルの縦ぞろえが重要なレパートリーは彼はあまり振らなかったせいもあったかもしれないが、むしろ楽団との関係をうまくマネージするために練習を切り上げて早く帰したのではないかと思う。

クナはコーダでこのページの真ん中の3つの2分音符に強めのアクセントを置き速度を大きく落とす。ここに至るまでの全奏部分でやや加速するのは2分音符のブレーキ効果を際立たせるためだが、これだけは僕は不要と思う。そこからはトランペットとティンパニをffで強奏しVnのボウイングも際立たせながら実に彫の深いコクのある表現で終結に向かう。安っぽいアッチェレランドでいかさまの興奮をそそるような稚拙な真似はしない。

何が正しいかは不明だが、フィードラーの解釈については、

his performances, because of their constant shifts of tempo and mannered phrasing—for instance the frequent introduction of unwritten luftpausen—reflected an interpretative model that owed far more to von Bülow than to Brahms.(Christopher Dymen)

と、「ブラームスよりもハンス・フォン・ビューロをモデルにしている」とする文献もある。2つ振りはビューロー(1830-94)起源だった可能性もあるのではないか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ウィンナワルツこそクラシック音楽

2018 JAN 9 0:00:37 am by 東 賢太郎

ウィーンは5,6回は行っていて、敬愛する作曲家たちが生活した空間に感動してきた。パリやミラノでも音楽家の足跡は多くあるが、それは大都市には探せばそういう場所もあるさという存在だ。街のほうが音楽家の足跡のなかに形成されたかのようなウィーンとはちがう。その抜き差しならない関係は、もしも京都から寺社仏閣がすべて消え去ったとしたらそこは京都に見えるだろうかというのとほぼ近いだろう。

ニューイヤー・コンサートを始めたのはナチスであるのは有名だ。併合したオーストリアの市民にお楽しみを供して気をそらすためだが、ヒットラーがユダヤ人のJ・シュトラウスを使ったのは彼もそのワルツが好きだったからだ。しかし政治利用が生んだという生い立ちの是非はともかく、僕は二ューイヤー・コンサートの存在そのものに何がしかの違和感を覚えてしまう。それがウィーンらしさの象徴ならばその点においてウィーンがあまり好きではないことになる。

ワルツは舞踊のBGMだ。僕の通った小学校には「舞踊」という教科があってダンスの真似事みたいなものを習った(嫌いだったが)。欧州ではあれは一人前の男のたしなみでウィーンでは市民も踊れて当たり前のようだが、元々は貴族のものでモーツァルトも1791年に宮廷舞踏会用の「12のドイツ舞曲」を書いている。最後の大事な年に何もこんなつまらないBGMを書くことないだろうと思うが、彼はグルックの後任の「宮廷音楽家」でそれがお仕事だったのだ。

J・シュトラウス父子の時代になると踊りは貴族だけでなく富裕な市民階級のものにもなった。舞踊のBGMだったのだと実感するのはあのウィンナワルツ独特の三拍子のゆらぎだ。踊ってみればわかる。ズンチャッチャの1拍目が強くて2拍目が長いのは、まず男は右足を踏みこんで(ズン)、次に左足を前に出して左に直角に移動しなくてはならない。移動距離は2倍になるのだから2拍目を長くしてチャ~ッチャにしてあげないとワルツは踊りにくいのである。

J・シュトラウス父子の時代になると踊りは貴族だけでなく富裕な市民階級のものにもなった。舞踊のBGMだったのだと実感するのはあのウィンナワルツ独特の三拍子のゆらぎだ。踊ってみればわかる。ズンチャッチャの1拍目が強くて2拍目が長いのは、まず男は右足を踏みこんで(ズン)、次に左足を前に出して左に直角に移動しなくてはならない。移動距離は2倍になるのだから2拍目を長くしてチャ~ッチャにしてあげないとワルツは踊りにくいのである。

この制約条件を逆手にとり、むしろ売りにしてブランド化してしまい美しく青きドナウのような傑作を生んだシュトラウス2世の才能はブラームスやシェーンベルクもうらやんだ。魅力ある旋律で易々と大ヒットを飛ばしてしまうのだから、難しいことを苦労してる俺たちは何なのだとなって不思議ではない。しかし、あのニューイヤー・コンサートはそのシュトラウスも人間で限界があったことを教えてくれる。

僕にとってあれは、その後は何年もお蔵入り確実の最後から3番目までの曲を耐え忍ぶがまん大会である。会場の人達は楽しいのかもしれないがTVではバレエや馬なんかが出てくるともうだめだ。誰も知らない曲なんだけどけっこういいでしょみたいな押し売り感が不快であり、事実いいと思ったのはひとつもない。著名指揮者を呼んでくるが、誰が選ぼうがどう振ろうが、二級の曲に救いの道は存在しないのである。

ウィーンというのはモーツァルトやマーラーをいじめといて流行ってくると俺のもんだというドラえもんのジャイアンみたいなところがある。パリと京都も似たもん同志だが、パリはさすがにショパンをフランス人とは言わないしフレンチカンカンを世界に放映して新年に乾杯みたいな恥ずかしいことはしない。そういうのをやってしまうのがウィーンだ。

ついでだが食についても、あくまで好みの問題だが僕はウィーン子が誇るシュニッツェルをうまいと思ったためしがない。共産主義時代のチェコで肉団子ばかり食わされて辟易したが、「赤いハリネズミ」でブラームスやブルックナーのお気に入りだった名物の団子もあんなものだろう。そんなのを食ってた人がどうしてあんな曲をというのは世界の七不思議としかいいようがない。

ウィンナワルツは今となると何となく踊ってみたいという気こそすれ、ウィーンで2時間も席にしばりつけられてどう美点凝視してもくだらない曲に偽善の拍手するあの光景なんざ、音楽を知らない田舎もんの鹿鳴館さながらだ。シュニッツェルも団子も、まずいんだから仕方ない。クラシック音楽鑑賞というのは馬が踊るニューイヤー・コンサートを愛でることであって、そういうのが不快だから僕は小学校の音楽の授業中に窓から逃げた。

その一方で48年たっても嗜好が微塵も変化してないものがある。youtubeにアップしたLPおこしのブーレーズの春の祭典に、

Thank you so much, 東賢太郎, for posting this. Great sound! It ranks, along with Stravinsky’s conducting the NYP in 1940 and the Columbia Symphony in 1960, as a reference recording.

というコメントをいただいた。

Thank you, Franklin, for comment. I’m very pleased to know you enjoyed the sound by which I was deeply impressed as a high school boy. This was a trigger for my 50 years’ devotion to classical music.

とすぐに返事をした。これをわかってくれる人が世界にはいるんだという喜びは何物にも代えがたい。

Great sound!

そうか!とまた聴いたが、耳がはりついて3回くりかえした。僕はこのLPをビートルズのサージャント・ペッパーズ、アビイ・ロードと同じノリで聴いていた。クラシック音楽鑑賞とは呼びたくない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブーレーズ 「主のない槌」(ル・マルトー・サン・メートル)

2017 OCT 23 1:01:27 am by 東 賢太郎

ブーレーズの代表作である当曲についてとなるとやや話がこみいってしまうがお許しいただきたい。これを初めて聴いたのは大学の時に借りたレコードだった。いきなりなんじゃこりゃで最後まで聴いたかは記憶がない。

ブーレーズの代表作である当曲についてとなるとやや話がこみいってしまうがお許しいただきたい。これを初めて聴いたのは大学の時に借りたレコードだった。いきなりなんじゃこりゃで最後まで聴いたかは記憶がない。

ル・マルトー・サン・メートル(Le marteau sans maître)の邦訳は当時「主のない槌」だったと思う。槌とはなんだろう?見たことない。打ち出の小槌を連想し、そんなものを置き忘れてくる奴がいるのかと思った。というのは僕は生来の忘れ魔で、考え事をしていて電車に野球のネット用の鉄柱を忘れ過激派と間違われた前科があるから槌ぐらい忘れるのはなんでもないと思えていた。

この題はルネ・シャールなるシュルレアリスム作家の詩か何からしいが知らない。現代詩というのは読んだことぐらいはあるが、僕にはネコにイタコの呪文をきかせる未満のものであって、大変失敬とは思うがああいうものを愛でる方々とは人種はおろか生物種すら異なるのではないかと感じいるしかない。人間の作ったものに関心がないこっちの方がきっと異種なんだろうが。

音楽だって人間の作ったものじゃないかといわれそうだが、音階や和音の心に与える効果はそうではない。ドミソは明るい、ラドミは暗いと誰かが決めたわけじゃない。聞こえるのは純然たる自然現象の音波であり神様が人間の心の方をそう作ったのだ。だから僕は音楽は物理学、生理学、心理学のどれでもないが、ちょっとずつそれらと「かすっている」サイエンスだと思っている。

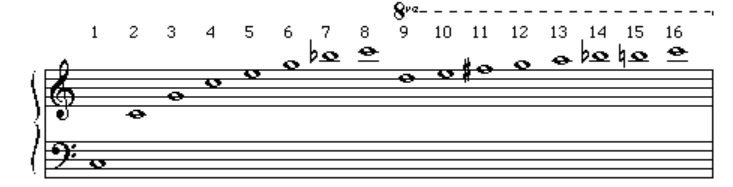

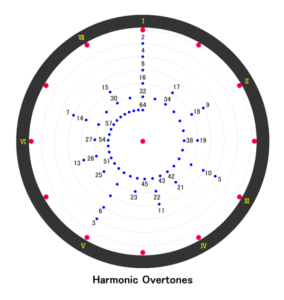

和音というのは美しい(少なくとも僕には)がその各音は倍音による音階から生まれたもので、ということは美しさの根源は自然倍音(上)に存在していることになるだろう。右の図は平均律と自然倍音の差異を示すが、ここでは64個目の倍音までのうちで各音の出現回数にご注目いただきたい。Ⅰ(基音)は6個、Ⅴ(完全5度)は5個である。ド(6)、ミ(4)、ソ(5)は出現回数で第1位~3位であり「ドミソが美しい」のは神様が決めた理に適っていると思えないだろうか。第4位のシ♭(4)を加え、各々の5度上(完全調和する)のシ、レ、ファ、その5度上のラを得ると、オクターヴ(2倍の周波数)を12分割する「音階」が得られる。出現回数ランキング上位の倍音を並べて、それが「美しい」となるように人間は神様によって作られていると考えるしかない。

和音というのは美しい(少なくとも僕には)がその各音は倍音による音階から生まれたもので、ということは美しさの根源は自然倍音(上)に存在していることになるだろう。右の図は平均律と自然倍音の差異を示すが、ここでは64個目の倍音までのうちで各音の出現回数にご注目いただきたい。Ⅰ(基音)は6個、Ⅴ(完全5度)は5個である。ド(6)、ミ(4)、ソ(5)は出現回数で第1位~3位であり「ドミソが美しい」のは神様が決めた理に適っていると思えないだろうか。第4位のシ♭(4)を加え、各々の5度上(完全調和する)のシ、レ、ファ、その5度上のラを得ると、オクターヴ(2倍の周波数)を12分割する「音階」が得られる。出現回数ランキング上位の倍音を並べて、それが「美しい」となるように人間は神様によって作られていると考えるしかない。

言いたいのは出現回数は物理的、数学的に決まっており、誰か人が決めたものではないということである。だから12分割も宇宙の理であり10でも11でもいけない。それが「調和」の根源だ。縦(和音)であれ横(旋律)であれ、それが無調だろうが12音音楽だろうが不協和音であろうがである。「協和音、不協和音」とはミスリーディングな用語であって、「美人、不美人」と同じくなんら物理的に定義のしようもないな無意味、無価値な単語だ。音楽にはピッチの良い音と悪い音しか存在しないのである。後者は他の音と一切調和しない。だから神の原理にはずれていて、そもそも音楽演奏の素材として根源的に失格である。わかりやすく述べるなら、「音程の悪いドミソ」(協和音ではある)は不ぞろいの真珠をつないだネックレスであり、「音程の良い不協和音」はばらばらに配置した粒のそろった真珠である。

僕がさわる楽器はピアノであるのはそれが理由だ。平均律なる近似値とはいえ耳に不調和と聞こえないぎりぎりで踏みとどまった不調和で、ピッチの心配がなくどのキーをたたいても許せる調和があるからだ。即興でアトランダムのキーを弾いて(たたいて)楽しむが、それが曲といえようがいえまいが楽しい。アッ今のはいいなと思う瞬間があるが、それを譜面に書きとるのはめんどうくさい。即興してればまた来るさで済ますし、無限の可能性がありそうでわくわくもする。そこで、こうも考える。赤ちゃんは普通は子守唄を聴いて育つが、はいはいの代わりにピアノのランダムたたきをして育つとどうなるのだろう?

赤子のころ母が耳元で歌ってくれていたのがシェーンベルグでなかったことだけは確実だ。世界のお母さんが近未来的に子守唄を12音セリーで歌うようになるとは思わないが、そういう美というのはまだ動物に近い赤ちゃんに訴えかける力はないとされている(千年後の赤ちゃんはわからないが)。しかし、そういう美というものは存在はするのだ。なぜなら、自分の経験として、数学を解いていて美しいと思ったことが何度もあるし、自然倍音図を眺めた印象も似たものがあり、それが赤ちゃんには伝わらないから美しくないと言い切ることは不存在証明としては不完全である。

以下、2016年1月16日に書いたブログから「ル・マルトー・サン・メートル」について書いた部分の要旨を引用する。

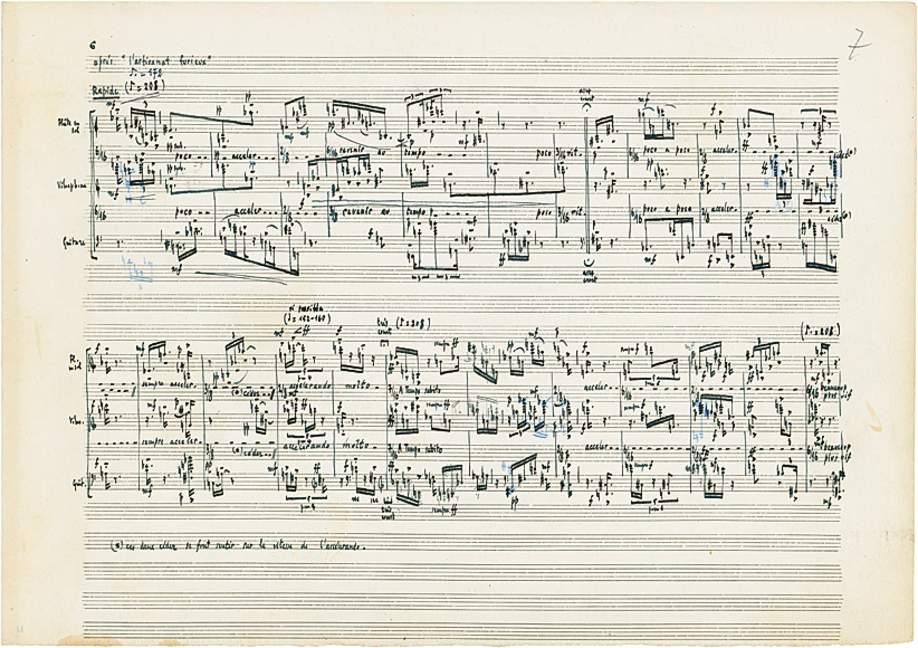

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっている。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

(2 1 10 11) + (9 0) = ((2+9) (1+9) (10+9) (11+9) (2+0) (1+0) (10+0) (11+0)) = (11 10 7 8 2 1 10 11)

のように新たな音列を組成する。その原理がピッチだけに適用されるのではなく音価、音量、音色という次元にまで適用が拡張されて異なるディメンションに至るというのがこの曲の個性でメカニックな方法であることに変わりはなく、その結果として立ち現れる音楽において、それまでの12音音楽にないaesthetic(美学)を確立したことこそがこの曲の真価だった。聴き手が感知する無秩序はあたかもフィボナッチ数がシンプルな秩序で一見無秩序の数列を生むがごとしである。これの審美性は数学を美しいと感知することに似ると思う。

ブーレーズは自ら自作の作曲原理を明かすことはせず、むしろ聴き手がそれを知ることを拒絶したかったかのようである。しかし原理の解明はともかく聴き手の感性がそこに至らないこと、この美の構築原理がより高次の原理を生む(到達する)ことがなかったことから12音技法(ドデカフォニー)は壁に当たり、創始者シェーンベルグの弟子だったジョン・ケージがぶち壊してしまう。僕自身、12音は絶対音感(に近いもの)がないと美の感知は困難と思うし全人類がそうなることはあり得ないので和声音楽を凌駕することは宇宙人の侵略でもない限りないと思う。

しかし、そうではあっても、ル・マルトー・サン・メートルは美しい音楽と思う。その方法論でブーレーズが読み解き音像化した春の祭典があれだけの美を発散する。ある数学的原理(数学は神の言語であるという意味において)がaestheticを醸成して人を感動させる、それは必ずモーツァルトの魔笛にもベートーベンのエロイカにもあるはずの宇宙の真理であり、それは人間の知能には解明されていないだけで「在る(sein)」。僕はそれを真理と固く信じる者だ。

固く信じるとどうなるか?僕は「主のない槌」に、特にアルトが入る章に美を感じるのであって、それは魔笛やエロイカに感じるものと何ら変わりがない。ライブを聴いて帰宅する時の充足感の質は同じだ。とすると、それを生み出した何物かが3つの音楽のスコアに共通して隠れているはずなのである。それを発見したいなあと思うこと、発見は無理でも今日も経験したいなあと思うことが「音楽をサイエンスと考える」ということだ。

例えば、古代より人間が毎日見ている「太陽」(The Sun)をどう考えるか?まったく相いれない2つの道がある。ひとつはスペクトル型はG2V、表面温度約6000度、推測年齢は約46億年で中心部に存在する水素の50%程度を熱核融合で使用し主系列星として存在できる期間の約半分を経過している銀河系の恒星の一つと考える道。もうひとつは、「おてんとうさま」「おひさま」「朝日」「夕日」であり、信仰の対象となり、女性を「君は僕の太陽」などとたたえたり詩の題材ともなるがスペクトル型なんか知らないし気にもしない道だ。両方OKだよという器用な方もおられるかもしれないが、僕は100%前者の世界の人間であり、腹を割ろうが割るまいが後者の人と理解しあえる自信はあまりない。

同じことで、では音楽(Music)をどう考えるか(聴くか)?である。太陽を「銀河系の恒星」と認識するのと同じように、音楽は僕にとって物理現象、サイエンスである。コンサートホールで隣に座っている「太陽をおひさまと思っている人」とは、聴いているのは同じ音にちがいないが同じものを認識している保証はまったくない。これを「音楽に国境はない」「所詮は好き好きでいいんですよ」とまんまるに丸めて思考停止してしまっては元も子もない、それこそが「おひさま系」だ。「今日のエロイカは良かったですね」と話しかけられても、僕は「拷問でした」かもしれないのでそういう会話は歓迎しない。拷問をブラヴォーと讃える会場は太陽信仰信者の薄気味悪い集会場であり、すぐ退散する。

「国境はない」おひさま系は音楽にヒューマンなものを求める傾向がある。人類みな兄弟だからヒューマンなものに国境はないという理屈だろうが、137億光年先でも成り立つ物理現象のどこに国境がいちいち言説を呼び起こすほどの重要度をもって関わってくるのかまったく意味不明だ。兄弟でなくても敵同士でも、ドミソは楽しげだしラドミは悲しげである。音楽を文学的な文脈で聴くこと、あるいはそれを前提に書かれた音楽そのものの存在には、僕は子供のころ女の子が持っていた着せ替え人形に対するほどの関心を寄せることさえ困難である。

「主のない槌」という楽曲を構造論的に解析する力は今の僕にはないように思う。漫然と表現するなら、ピッチの美しさ、曼陀羅、ガムランのイメージを混合したタペストリーのような音色美を根源とした音楽である。その質感はドビッシー、メシアンの、セリー合成はシェーンベルクの遺伝子を継ぎ、必要とするアルト・フルート、ヴィオラ、ギター、ヴィブラフォン、シロリンバ、打楽器でピッチが可変的なのはヴィオラだけ(フルートもある程度)であり、ピッチは基本的に固定的環境で成立する。そこに声(アルト)という可変的な音が加わるため、そのピッチが厳密に問われ、それが達成されてシンクロナイズした時の美しさは誠に格別だ。

こういう質の美の世界の住人であるブーレーズがマーラー全曲を振ったというのは僕には青天の霹靂だった。親友に裏切られた感じすらする。今もって謎だが、本当に彼は共感したのだろうか?それとも僕の方がマーラーを誤解してるのか?

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

芥川也寸志さんと岩崎宏美さん

2017 FEB 21 1:01:09 am by 東 賢太郎

成城学園初等科にいたのですが、金持ちの坊ちゃんではありません。お嬢で育ったお袋の趣味だったんでしょうがお品が良すぎてなんとなく肌には合わなかったですね。制服が帽子に半ズボンで軟弱っぽくて、公立の子とちがってて嫌だなあと思ってました。あの反動だったんでしょうか、なんちゃって硬派、バンカラ、アンチ・ブルジョアのほうにいってしまい、振ったのがゲバ棒ではなくバットだったのは救いでした。

勉強はした記憶がないというか、僕の勝手解釈によればしなくていい雰囲気であって、クラスも塾に行く者など皆無で考えたこともなし。あまりの出来の悪さを知った親父がエスカレーターは勉強せんし遊び人になりそうだこいつはだめだとなって中学で外を受けさせられてぜんぶ落ちましたが、親父はそのころから東大へ行けと存外なことを言いだして五月祭に連れていかれたりしました。だからなんとなく当然入れるもんと信じこんでました。

そのかわり映画とか劇とか舞踊とか彫塑なんて授業があって、そういうのはとんと興味ありませんでしたがアートは生活のそこらへんにごろごろところがっていて当たり前という感覚にしてくれました。こういうのは文部省指導要領じゃどうしようもない。このあいだ銀座で卒業生の女の子がいて、40才ぐらい後輩とわかり彫塑室の粘土の穴ぐらの描写をしたら「いやだ、それそのまんまですよ~」と、その子も成城っぽい「アートはあって当たり前」感をただよわせながらびっくりして、年の差などものともせず共感しあったりできてしまう。不思議なもんです。

いま思うとまわりはすごかったですよ。ラグビーの松尾兄弟や、3つ下の妹のクラスには歌手の岩崎宏美さんもいました。彼女がスター誕生という番組でデビューしたてのころ食事したりしましたが、あれ、この頃でしたかね、この歌はずいぶんヒットしましたが。

同じ学年の桜組、橘組の父兄には黒澤明さん、三船敏郎さん、東大総長の加藤一郎さんなどがおられ、僕の桂組には芥川也寸志さんがおられました。龍之介の次男で日本を代表する作曲家で家もお邪魔しましたが、当時はY子ちゃんのお父さんというだけで誰だかよくわかってませんでしたね。

成城は学校劇なるものがあり、まあ子供ミュージカルみたいなもんで面白かった。その音楽を芥川さんが作られ指揮もされた。生のオーケストラも指揮者というものも、その時初めて見たのですね、そしてその子供の祭りという劇で主演をして主題歌を歌ったのが岩崎宏美さんで、めちゃくちゃうまいなあと感動した記憶が残ってます。

NHKの大河ドラマ「赤穂浪士」の音楽は芥川さんでこのメロディーはいまでも鮮烈に覚えてます。えらいかっこいいなあと思ってましたが、調べてみるとこれも昭和39年、東京オリンピックの年の放映だったようで僕は小4です、あのころだったんですね。

Y子ちゃんちは成城の高台で見晴らしの素晴らしい場所にあり、もちろんピアノがあって、子供心に素敵だなあと俺もああいう家に住むぞと憧れました。高台というとバーデンバーデンのブラームスの家も崖の上で、どうも僕の「崖好き」はお二人の作曲家の趣味から来ているようで、いざ自分で建てるとなったときに成城~田園調布を走る国分寺崖線の崖の上ありきになりました。なかなか出てこないので出たら即決で買った。家族は高いと大反対でしたが、三つ子の魂みたいなもんでかなり執念に近かったです。

(ことらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

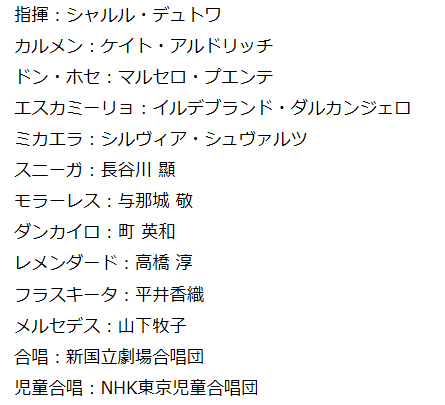

デュトワ・N響のカルメンを聴く

2016 DEC 15 0:00:05 am by 東 賢太郎

このカルメンのために金曜から休暇で西表島に行くのを1日延期した。NHKホール前は青のイルミネーションで美しい。

カルメンの舞台は海外で何度観たかわからない。なかでは二度真近に見て圧倒されたギリシャ人のアグネス・バルツァが強烈で、ビデオでも彼女のをくり返し見ているのだから、なにか意識の中でカルメンは実在の女でそれはバルツァなのだという困ったことになっている。

マリア・カラスがどうしてこれを舞台でやらなかったのかそういう芸能界的な部分は知らないがきっと適役だったろう。これを演じるには歌だけでなく全人格的なもの、ああこの女だったらやりそうだなあと男の五感に訴える「カルメンシータらしきもの」を備えていないと物足りないものがあるのである。

それはこのオペラのリブレットがカルメンとホセの生々しい愛憎、つまりloveとhateのアンビバレントな二面性を軸としたものだからだと僕は解釈している。

パリのオペラ・コミックでの初演は一般に失敗とされる。プレスがカルメン役のセレスティーヌ・ガッリ=マリーを「不道徳なアバズレ」「悪の化身」と評し、技術的にもオケ、合唱団が演奏不能とした箇所があったことから、当時のモラルや楽曲の常識を超えたものだったと思われる。劇場が懸念していたように裏切りと殺人というリアルな題材が保守的な聴衆に受け入れ難かったせいもあろう。

しかし失敗と思いこんだのは初演後3か月で死んでしまいそこから先を知らなかったビゼーであって、臨席したマスネとサンサーンスは好意的であったし当初から彼の他の作品よりは上演回数は多かった。カルメン並みの女はいくらもそのへんを闊歩していてモラルなど雲散霧消した現代にこの作品が好まれているのは、男女の生々しい愛憎ドラマがいつの世も関心事であるからだと思うのだ。

loveがhateに転化する最後の闘牛場の場面がクライマックスだ。歓声と前奏曲が遠くから鳴り響き不吉な運命のテーマと交差する、そこで純情一途の男が一世一代の決断をしたのが殺人だった。公序良俗にも法律にも反している話なのだが、ホセを死刑にしろという気に一向にならないのはカルメンが「悪女仕立て」だからだろう。吉良上野介を憎々しげに演じてくれないと忠臣蔵にならないのとまことに似ている。

彼女はロマ(ジプシー)であり社会の底辺で既存のレジームに同化できないはねっかえりだが、しかしだからといってそれだけで悪女といわれる道理もないのであって、どうしてそうなるかというと、その妖しい魅力のボルテージが異様に高くてホセが入れあげても仕方ないと思わせ、「悪い女だねえ」と満座にため息をつかせてしまう秘術を次々繰り出すからなのだ。

一例をあげよう。工場から女工たちがどっと出てきてカルメンが傷害事件を起こしたぞ、このアバズレをひっとらえろ!とスネガが命じる場面であざ笑うように歌う「Tra-la-la…」、この単純なEーAmの和声進行にのっかる妖艶な歌!メロディーが非和声音のd#に落っこちるぞくぞくする色っぽさ!

これだけじゃない、ハバネラ、セギディーリャ、ジプシーの歌、これでもかとウルトラ肉食系の妖しい歌に攻め込まれるホセなのである。いったい何なんだよこの女?この歌なに?(このビデオがアグネス・バルツァだ)

仕方ないんじゃないの?と男なら同情するしかない。だから否応もなく「悪い女だねえ」となるのである。

断っておくがそれは歌手の容姿、色香だけではない、ビゼーの書いたあまりに天才的な音楽によってである。頭や理屈や技術やもの真似ではできない真のインヴェンション!初演をきいたシャルル・グノーは俺の真似だ剽窃だと否定的だったが、たしかにビゼーが交響曲ハ長調の作曲などでグノーをメンターと仰いだ形跡はある。グノーは優れたメロディストだが時代の常識の範囲内で美しい音楽を書く達人だった。女中に私生児までいたビゼーの女遍歴は日本語世界ではあまり知られていないが、カルメンの音楽はそういう男にしか書けない毒の味がある。

さような観点でこのオペラを見ると、エスカミーリオとミカエラはベルリオーズの幻想交響曲の恋人のごときイデー・フィクス(固定楽想)付の単なるキャラクター、着ぐるみのような存在なのであって、それぞれがホセの嫉妬心、改心の念をかきたてる添え物である。主役はその両者の狭間で揺れ動く優柔不断なホセに見える。いや、そうであってこそ男のフラフラ、優柔不断が生んだ悲劇としてこのオペラに一本すじが通るのである。

ところが、実はホセには固定楽想もなければインパクトのある固有のアリアもない。彼は嫉妬心に駆られ、燃え立ってしまった恋心に悩み、訴え、怒り、母の待つ故郷に思いをはせもするのでいい歌をそこかしこで歌うのだが、それらの情はすべて他者に駆り立てられたもので何が彼の本質なのか明らかでない。ホセとはカルメンの妖気に篭絡される男という、朗々たる男の帝国であるテノールのアリアにはなじまない性質の役なのだと書いた方がいいだろう。

固有の歌、アリアは、したがって手を変え品を変えて強烈にセクシーな磁力を送り続けるカルメンという女が繰りだす秘術にだけ与えられているのである。彼女の歌だけが人間の地を丸出しで偽善の着色がない。カルメンを演じるメゾ・ソプラノ歌手というのはそういう生身のオーラを放っていないと様にならないのだ。カルメンがいなければこのオペラは観る意味もないが、困ったことに歌も容姿もロマらしい雰囲気も満点であるバルツァのような人がそんじょそこらにいるわけではないのである。

下が初演したセレスティーヌ・ガッリ=マリー(中段左から二人目)を含む歴代のカルメンである。容姿だけでもなかなかの面々だ。ちなみにマリーはこんな地味な歌いやよと文句をつけてあのハバネラを書かせ、ビゼーと関係があったともうわさされている。

前置きが長くなった。結論としてこの日に聴いたケイト・アルドリッチという素材はバルツァ後継の有力候補と言っていいと思われるが、まだまだ普通の女が演じるアバズレだ。真のアバズレをえぐり出している超ド級の音楽に置いて行かれている部分がある。演技がいけないわけではない、バルツァだって6才からピアノをやってそこそこの家のお嬢だろうが演技であれができている。

長身のイケメンで押し出しが良く声量もあるマルセロ・プエンテのホセは当たりだった。純情路線でバルツァに丸め込まれていたカレーラスの記憶が強いが、非常にコンペティティブな所にいると思料。

ダルカンジェロのエスカミーリオはこれまたメットで観たサミュエル・レイミーが姿も声も一級品で比べてしまう。闘牛士の歌は彼のキャラクターソングだが曲調は大衆歌謡に近い(とにかくこのオペラには小難しい旋律や和声やフーガは皆無なのだ)。それだけにバスの朗々とした艶やかな低音がないとしょぼいものになってしまう。ダルカンジェロの声は合格だがプエンテのホセが恋には勝ってしまうかなあ。

ミカエラのシルヴィア・シュヴァルツは大いに好感を持った。なによりミカエラらしい雰囲気と声が誠に好ましい。アバズレと対極の恋を夢見る貞淑な乙女キャラクターであって、主役がメゾだからソプラノが愛らしく映える。当時のパリの女性に対する道徳観ではこういう要素が毒消しとして必要だったかもしれない。道徳はともかく、ミカエラがはまる声質のソプラノは僕はだいたい好きである。

他の声楽陣も合唱も不足はなく、12月のデュトワを楽しめた。欲を言えばN響がこの曲には「いい子」の草食系だ(きちんとまとまってはいたのだが・・・)。闘牛で血が流れカルメンも血を流すのだ、もっとスペインのラテンのどぎつくてワイルドで粗暴な熱がほしい。デュトワにはない物ねだりになるがレヴァインが振ったメットのオケは熱かった。それが舞台と相乗効果で火炎が立ちのぼるような忘れられない効果をあげた。優れた音楽とはそういうものだ。

(ご参考) ビゼー オペラ「カルメン」 (Bizet: Carmen)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

R・シュトラウス 歌劇「サロメ」より「7つのヴェールの踊り」

2016 AUG 7 14:14:04 pm by 東 賢太郎

リオ滞在中のことです。当地企業の方々にお連れいただいたナイトクラブは圧巻でした。何が出てくるかと思いきや、何十人のカリオカの美女がずらっと並んで踊る。バレエじゃない、サンバですね。少々の物事は言葉にしてみようと努力もしますが、あの壮観はギブアップせざるを得ません。

ギター、ピアノ、サックス、ペット、ドラムス、ボンゴみたいな手でたたく様々な打楽器などが、はじめはスローなムード音楽のようなのを奏でています。こっちも酔ってて心地よし。ダンサーたちもそれにあわせて体を動かす程度です。徐々にリズムが乗ってきてアップテンポに。すると踊りも激しさを増してセクシーになっていきます。そしていよいよサンバの激しいアレグロに・・・。

妖艶なものをご想像されましょうが、全くの正反対です。照明は終始煌々と明るく、なにせダンサーの子たちがあっけらかんと底抜けの笑顔で、キャーキャーと陽気である。裸体はまさしく堂々たる威容であり、気恥ずかしげな顔をして目のやり場に困っているのは我ら日本人だけ。もはやスポーティとさえ言え、目など合うとみてみてサインが飛んできたりして、これは見ないと失礼にあたるかという空気におされる。

西洋人の裸体への感情はわからないものがあります。ギリシャ彫刻はみなフリチンだし、紀元前8世紀から1200年続いた古代オリンピックの選手は、もちろん全員が男ですが、平民でも貴族でもことごとく全裸で競技をするという決まりだったのです。理由は諸説あるが、神の似姿という意味があったという説が有力なようです。

では女の裸体のほうは必ずエロティックかというとそうともいえない感性があって、パリで行かれた方も多いと思いますがリドやムーラン・ルージュなどカップルで正装して食事しながら、舞台にはトップレスのダンサーが平気でずらっと現れる。全然なんのこともなし。この「あっけらかん」は日本人には新奇ですらあり、郷に入って郷に従い難い部分を残すのです。

オペラにストリップが出てくるというのもそれと同様に新奇であって、そのもっとも有名なものがR・シュトラウス 歌劇「サロメ」でありましょう。

クラシックがお堅いまじめなものだという日本。教科書が「音楽の父」だなんだと教えるそばから女が裸で踊ったりする。「いかがなものか!」なんて声が飛んできそうです。ベートーベンはモーツァルトを評価したが「コシ・ファン・トゥッテ、あれは淫乱でいかん」と嫌った。日本人が彼を好きなのはそのストイックな性分もあるかもしれません。

ヘロデ王の前で妖艶に舞い、何を所望するかと尋ねる王に「ヨハネの首を」と答えるサロメ(ヘロディアの娘)。これはヘロディアと結婚したい王が邪魔になったヨハネを殺す奸計だったことが新約聖書(福音書)にあります。みな実在の人物とされています。事実は小説より奇なりを地で行く話ではありませんか。

盆にのせて差し出されるヨハネの生首にキスするサロメ。なんとも煽情的な場面であり、そんなことに至るなんて、サロメは王にどんなエロティックな舞いを見せたのだろうと想像をたくましくしてしまうのです。このシーンが戯曲になり、音楽をつけたいと思う者が現れるのは自然でしょう。それがリヒャルト・シュトラウスだったのは幸いでした。

彼が管弦楽を描写的、絵画的に色彩的に鳴らす名匠であることは否定しようがありません。ワーグナーの音楽がすぐれて劇場的であり、ピアノではなく分厚い管弦楽を前提に発想されたと同じ意味でR・シュトラウスも劇場型の音楽家であり、彼の管弦楽曲の作法はハリウッドの映画音楽に大きな影響を与えたとされています。

「7つのヴェールの踊り」は歌劇「サロメ」のハイライトシーンであり、ストリップを芸術的に描いたという意味で古今東西、最右翼。これ以上に格調の高いエロスを僕は知りません。

この音楽は凄まじい。リオのサンバぐらいで目が点になってしまう僕らには発想すらできない、人間の欲望、セクシュアリティの根源のようなものをえぐったものです。

僕はR・シュトラウスの音楽に深みや哲学を感じることはまったくありませんが、彼はそういう人ではなく、音で何か人間という浅はかなもののありのままの姿を描き出すことの職人であって、アルプス交響曲で登山風景と心象を見事に活写したように、ここでは女の妖艶さと観る者の心象を活写するのです。

こちらはアルバニアのオペラハウスのもの。バルカン半島のお土地柄なのか、なんとも雰囲気出てますね、いいですね。ギリシャ、マケドニア、モンテネグロのお隣で目の前に真っ青なアドリア海。こんなところで聴くサロメなんて最高です、行ってみたいですね。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マルセル・ティーベルグ(Marcel Tyberg)交響曲第2番

2016 MAY 28 20:20:33 pm by 東 賢太郎

ここに男のレガシーについて書きました。

出世が早いとか遅れたとかどこまで登りつめたとか男の悲喜こもごもがあって、それは半沢直樹ものや古くは白い巨塔などでなまなましく描かれています。もちろん僕も得意ではないながらやってたわけです。

そういうときもありましたと別な世界の人に言ったところで「あっそう」でおわり。他業界だとヒット商品とか橋だとか、あれを作ったのは俺だみたいなのがあってうらやましいが、証券業界は難しい。だからアート系の人はいいなあと思います。成功すれば生きてることがレガシーになります。

広島・長崎とアウシュヴィッツ。やった者も立場も理由もちがうが、罪もない民間人を殺戮し人間の尊厳もレガシーも踏みにじった大罪であることになんの変りもないでしょう。

マルセル・ティーベルグ(Marcel Tyberg、1893-1944)はポーランド系のウィーンの作曲家です。3曲の交響曲、室内楽、宗教曲、ピアノソナタ、歌曲などを残し、シューベルトの未完成交響曲の4楽章完成版もつくりました。彼はナチスに捕らえられてアウシュヴィッツで命を落とした悲劇の作曲家の一人ですが、それによって事跡が最も忘れ去られてしまった一人であり、そして、最もそうなるべきない一人でもあることを僕は知りました。

彼は北イタリアのアバツィアに母と住んでいました。母親はシュナーベルと同門の名ピアニストでした。彼は作曲をしながらピアノ教師などで生計を立て、交響曲第2番は友人であったラファエル・クーベリックがチェコ・フィルと初演するほどでしたが、名声には関心を示さない性格でした。

1943年、ムッソリーニが失脚した年、アパツィアはイタリア社会共和国としてナチス・ドイツの傘下になります。官憲に呼び出された母親は世事には疎かったようで「ユダヤ人は名乗り出よ」という査問にひっかかって「曽祖父がそうだ」と答えてしまうのです。彼女はそれからすぐ亡くなり(これは自然死とされる)、失意のなかで息子は捕らえられアウシュヴィッツに送られます。

カソリックであり16分の1の血であったのですが(別にそういう問題ですらないが)、彼は捕らえられてしまったのです。ナチスのおぞましい執念というしかない。彼は自殺したという噂がたちますがナチス側の記録では収容所にて44年12月31日に亡くなったとされています。幸いなことに、彼は拿捕を予知して全作品の楽譜を友人に託していました。

この友人の息子がのちに米国に渡り、ニューヨーク州バッファローで医師となった。そして近年になって楽譜の蘇演を思い立ち、バッファロー・フィルハーモニーの指揮者ジョアン・ファレッタらがNAXOSレーベルに見事な演奏で曲の真価を再現したものがこれです。

ある日、この交響曲第2番を聴いて僕は唖然としたのです。ぜひ、通してお聴きください。

第1、3楽章はまるでブルックナーであり、アダージョにはマーラーの響きもあって濃厚な弦のテクスチュアと和声は忘れ難い。終楽章の導入部の感動的なこと。どこから見ても立派で上質の音楽ではないですか。あまりに素晴らしく、僕はもうこの交響曲をすっかり覚えてしまいました。これから折にふれ、とりだして聴く曲の一つになるでしょう。

皆さまほとんどがご存じでない作曲家と思いますから、名前をどう読むかは大事です。ネットでは違う表記がされていますが、上記の指揮者ジョアン・ファレッタはこのビデオで「ティーベルク」と発音しています。

それは米語だろうと言われそうでですが、別の資料も「ti:」(ティー)と書いており、彼は米国人の手で同地で蘇ったのだから、僕はそう記します。

絶筆となった交響曲第3番がかなりマーラー寄りの音楽になっているのはどういうわけだろう。これが拿捕される直前の作品です。そのことが耳に焼き付いて離れません。

そのこととは別に、1943年にもなってこういうシンフォニーを書けたというのは如何なることでしょう?言いたいのは調性音楽だということでも後期ロマン派風ということでもありません。このクオリティの交響曲が書けたということです。オリジナリティーがないという指摘は受けるだろうが、では流儀は何でもいいからこれだけの音楽が書けますかといわれてイエスと答えられる作曲家がいま何人いるだろう。

この2曲はブルックナー、マーラーなみに評価されるべき作品であり、やがて広く知られ、今世紀中にはコンサートレパートリーとして定着すると信じます。

ティーベルクが生きていたら?音楽史にもうひとりの偉大なシンフォニストの名が間違いなく刻まれていたでしょう。男のレガシーとは、こういうものですね。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シベリウス 交響曲第6番ニ短調作品104

2015 OCT 20 0:00:38 am by 東 賢太郎

凛としてすき通るような秋空にふさわしい音楽は何だろう。毎年この季節になると考えることだが、先日の演奏会でこれを耳にしてはたと膝を打った。

シベリウスの7つの交響曲でも、おそらく6番は人気がある方ではない。しかしこれの魅力は掛けがえがなく、僕には無上のインティメートな曲だ。心に住みついてから離れるということがない。好きな音楽はいくらもあるが、こうして恋情をいだくものは稀だ。

6番はどこかさびしい曲だ。これこそが魅力の要である。弟クリスチャンの死、経済的にも精神的にも援助を受けたカルペラン男爵の死というものがどこにどう影響したかは語られていないが、愛しい者がいなくなってしまう悲しさというものを長調の楽想でこんなに切々と伝えてくる音楽は他に知らない。

そもそも音楽がドラマと共に泣き、慟哭するのはオペラだ。世の中にはそんな赤裸々に訴えなくたってもっと泣けるものがあることを大人ならばみんな知っている。在るべきものが消えたときの心の隙間、喪失感。この30分に満たない交響曲は、べつに今は何も失っていない僕に、とてつもなく大切なものをまず味わわせ、そして最後にそれをとりあげてしまう。

そうすると、なんだか不思議なことだが、僕が人生でそうして現実として失ってきた数々の大切なものが、その無くなったすぐ後の心を吹き抜けたすきま風の茫漠とした記憶と一緒になってよみがえってくるのである。そしてそれは、こうして文字にするそばから陽の光を浴びてどんどん消え去ってしまう。悲しみという雪の結晶だ。

だから僕はこの6番をよく聴く。何が心に戻ってくるのかは、そのときまで知らない。何でもいいじゃないか、大事なものだったんだから。考えることもない、いつもこの素晴らしい音楽まかせなのだ。

第1楽章の冒頭、第2ヴァイオリンとヴィオラでそっと入る合奏は僕になぜか冬の日の葬送を思い起こさせる。死者の魂は冷んやりした青空に登る。いきなり悲しいのだ。なにが?それは後になってわかる。練習番号 I の第1ヴァイオリンによるこれだ。

何と楽しく嬉しげな!ここについているF⇒B♭(+g)の和音!何度も自説を書いてきたが、わかる人にだけはわかっていただけると信じたいが、トニックからサブドミナントへの飛翔は心の飛翔でもある。人間がもっとも幸せな瞬間である。このフレーズが僕の頭にすでに強く焼きついてしまっていて、6番を聴くとなると冒頭に早やリフレーンとなって悲しい色に染めてしまう。あの人、あの場所、あの楽しかった日々・・・・。そういう諸々のことだ。

この楽章のコーダは雲間にさす赤い夕陽のような金管の和音であたかも締めくくられたようだが、そうではなくて、弦と木管の合奏による虚ろな4小節が加わる。

これは何だろう?あれだ、あれだよ、もうないんだなんて、あれはどこへ行ったんだ?

書くときりがない。スコアには呪文のように不可思議なフレーズがあらわれては泡のように消え、わけもなく郷愁をそそり、心を疼かせ、かき乱してくれる。第4楽章の美しいが翳りのある女人の舞のような冒頭部分のオーボエや、主部の何かを峻厳に宣託するようなテーマにつく難渋な和音も耳に残るが、ここでもコーダが、僕がすべてを失ってしまったことをこうして告げてくる。

モーツァルトの24番のコンチェルトが幽界への黒々とした狭間をのぞかせるみたいに、息絶えようという魂が最後の飛翔をしようともがくのだが、ここではそれがDm、D♭、B、Aという和声で、第1ヴァイオリンの楽譜の f のところで大きく最後の息をして、esで停止してdesまた停まって、最後はニ短調の暗黒に至って、d のユニゾンで虚空にのまれていく・・・・。

5番まで、シベリウスは北欧フィンランドの人であった。しかし6番、7番においてついに彼は音という抽象的な素材で、何も描くということはなく、誰もやらなかった方法で語りつつ人間の深いエモーションに訴えるユニバーサルな音楽家になった。

ベートーベンが5番と6番で示した交響曲の分かれ道。抽象的素材を突き詰めた5番という絶対音楽の行く先はブラームスが、6番という具象と感情の喚起は幻想交響曲を経てマーラーが引き継いでいくが、シベリウスは6,7番において明確に前者の系譜に連なったと思う。6番の室内楽のような、エッセンスだけを凝縮したスコアには、幽界を透過して数百光年も彼方の星々の瞬きが見えてくる。

演奏について

6番は各楽章の頭の速度記号が基本的に変わらない(第2楽章、終楽章のコーダの前が例外)。だからallegro molto moderato 、 allegretto moderato – Poco con moto、 poco vivace 、allegro – Doppio piu lentoという4つの楽章のテンポ設定が演奏の性格を決める。その分、楽想の起伏と強弱の塩梅が好悪を分けるだろう。

加えて、明確にフレーズされた旋律の歌いかた、対位法旋律の扱いにこだわりたい。主題のなつかしい感じの根源はドリア旋法にある。レからドまで白鍵だけで弾ける音階で、この7音の3和音の組合わせで日本人好みのフシに和声づけできる。一聴ではわかりにくいが、音の構造上、6番は我々の口にあうメロディーに満ちているのである。それをどう感じ、どう聴かせてくれるか?

加えて、考え抜かれたリズムの彫琢、巧みな楽器法のパースペクティヴなど、録音では細部が出にくいが、弦の発音(アーティキュレーション)、木管・金管とのバランス、ティンパニの強打のインパクト、ハープの倍音のかませ方、など実演では聴きどころが満載である。そして、言わずもがなだが、あっさり終わってしまう音楽の性格づけである。どれだけ喪失感が悲しく心に響くか。魂をゆさぶるか。

渡邊暁雄 / 日本フィルハーモニー交響楽団

演奏のコンセプトとして僕はこれが好みだ。なんといっても音楽に対する渡辺の優しい視線にあふれ、6番がどう響いてほしいかがわかる。オケが音程もパワーも弱く伝えきれていないものがありそうだが、旋律にもっと思い入れや抒情があっていい部分もあえて深入りしない指揮である故に欠点にまでなっていないのは幸いだ。ロマンに傾かない節度で音楽の枯淡の側面をグレーの色調で見事に描いており、上記本文の「悲しみ」がふつふつと湧きあがるのはこれだ。

演奏のコンセプトとして僕はこれが好みだ。なんといっても音楽に対する渡辺の優しい視線にあふれ、6番がどう響いてほしいかがわかる。オケが音程もパワーも弱く伝えきれていないものがありそうだが、旋律にもっと思い入れや抒情があっていい部分もあえて深入りしない指揮である故に欠点にまでなっていないのは幸いだ。ロマンに傾かない節度で音楽の枯淡の側面をグレーの色調で見事に描いており、上記本文の「悲しみ」がふつふつと湧きあがるのはこれだ。

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

第6番CD史上、最美のオーケストラ演奏である。これがドイツのオケである等々どうでもよいことで、第1楽章冒頭から聞き惚れるのみだ。カラヤンは6番が好きで3度録音しているが2番目のこれが圧倒的に良い。ドイツ流に楽器がピラミッド型に積み上がるのでの第2楽章は弦と管(特にホルン)のバランスが異質だが、ソロの超弩級の上手さと見事な音程に、これまたどうでもよくなってしまう。第4楽章、渡邊を聴くと情に流れてるかなと思うが、カラヤンBPOの絶頂期の音の前にこれ以上望むのは野暮というものだ。

第6番CD史上、最美のオーケストラ演奏である。これがドイツのオケである等々どうでもよいことで、第1楽章冒頭から聞き惚れるのみだ。カラヤンは6番が好きで3度録音しているが2番目のこれが圧倒的に良い。ドイツ流に楽器がピラミッド型に積み上がるのでの第2楽章は弦と管(特にホルン)のバランスが異質だが、ソロの超弩級の上手さと見事な音程に、これまたどうでもよくなってしまう。第4楽章、渡邊を聴くと情に流れてるかなと思うが、カラヤンBPOの絶頂期の音の前にこれ以上望むのは野暮というものだ。

ネーメ・ヤルヴィ / エーテボリ交響楽団

対照的なものを一つ。抒情味はまったく薄いが、テンポを速めに取った演奏として出色。第1楽章は僕の趣味だとちょっと速すぎだが第2楽章のPoco con motoの弦のアーティキュレーションは見事であり、第3楽章のリズムの切れ味と雄弁なダイナミクスは説得力あり。第4楽章も心もち速いが弦の明確なフレージングは主張があり全奏はシンフォニックに引き締まっている。オケが手馴れており十八番の安定感。交響曲としての6番の骨格を僕はこれで知った。

対照的なものを一つ。抒情味はまったく薄いが、テンポを速めに取った演奏として出色。第1楽章は僕の趣味だとちょっと速すぎだが第2楽章のPoco con motoの弦のアーティキュレーションは見事であり、第3楽章のリズムの切れ味と雄弁なダイナミクスは説得力あり。第4楽章も心もち速いが弦の明確なフレージングは主張があり全奏はシンフォニックに引き締まっている。オケが手馴れており十八番の安定感。交響曲としての6番の骨格を僕はこれで知った。

オスモ・ヴァンスカ / ラハティ交響楽団

精緻に細部までリズムが磨きぬかれた見事な演奏。やや速めのテンポで描く旋律もフレージングが完璧で弦のひとりひとりまで鍛えられている様はムラヴィンスキーのチェイコフスキーを思わせるほどだ。第3楽章は天空をかけめぐる妖精のような弦、森にこだまする声のようなスタッカート、実に素晴らしい。この路線ではトップクラスの演奏なのだが、音の重なりが透明すぎてやや現代音楽的に響くなど、僕のイメージするポエジーとはやや遊離するものがある。このyoutubeで全曲が聴ける。

精緻に細部までリズムが磨きぬかれた見事な演奏。やや速めのテンポで描く旋律もフレージングが完璧で弦のひとりひとりまで鍛えられている様はムラヴィンスキーのチェイコフスキーを思わせるほどだ。第3楽章は天空をかけめぐる妖精のような弦、森にこだまする声のようなスタッカート、実に素晴らしい。この路線ではトップクラスの演奏なのだが、音の重なりが透明すぎてやや現代音楽的に響くなど、僕のイメージするポエジーとはやや遊離するものがある。このyoutubeで全曲が聴ける。

レイフ・セゲルスタム / デンマーク国立交響楽団

セゲルスタムは2番を読響で振って、これが非常に良かったので、以来彼のシベリウスはマークしている。6番も大枠のコンセプトとして「門構え」が大きく、作曲家の眼で磨かれているが神経質にならないのが美点だ。たっぷりしたテンポで歌わせており、豊かなホールトーンとの調和が実に美しい。第4楽章コーダ前の減速はユニークで終結は感動的だ。ウィーンフィルのベートーベンをムジークフェラインで聴くという趣であり、全集として値段が安く(たしか2千円ぐらい)非常にお値打ちである。

セゲルスタムは2番を読響で振って、これが非常に良かったので、以来彼のシベリウスはマークしている。6番も大枠のコンセプトとして「門構え」が大きく、作曲家の眼で磨かれているが神経質にならないのが美点だ。たっぷりしたテンポで歌わせており、豊かなホールトーンとの調和が実に美しい。第4楽章コーダ前の減速はユニークで終結は感動的だ。ウィーンフィルのベートーベンをムジークフェラインで聴くという趣であり、全集として値段が安く(たしか2千円ぐらい)非常にお値打ちである。

クルト・ザンデルリンク / ベルリン交響楽団

何とも温かみのある音で包み込んでくれる。 カラヤン以上にドイツ的な音響と拍節感がオルガンのようでユニークだが、各楽器が独特な色づけのある有機的な音色で鳴っており、木管の音程など抜群に素晴らしい。これがシベリウス的であるかどうかはともかく、こういう音楽が心に滋養をもたらす良い音楽なのである。この演奏も本文に書いた「悲しさ」を味わわせてくれる筆頭であり、いつまででも聴いていたい。6番の本質とはスタイルではなく心に入ってくるものがあるかどうかである。

何とも温かみのある音で包み込んでくれる。 カラヤン以上にドイツ的な音響と拍節感がオルガンのようでユニークだが、各楽器が独特な色づけのある有機的な音色で鳴っており、木管の音程など抜群に素晴らしい。これがシベリウス的であるかどうかはともかく、こういう音楽が心に滋養をもたらす良い音楽なのである。この演奏も本文に書いた「悲しさ」を味わわせてくれる筆頭であり、いつまででも聴いていたい。6番の本質とはスタイルではなく心に入ってくるものがあるかどうかである。

アレキサンダー・ギブソン / スコティッシュ・ナショナル管弦楽団

ギブソン(1926-95)はスコットランド人である。僕は仕事上イングランド人もアイルランド人もウェールズ人もつきあったが、スコットランド人と何故か特に深くつき合った。気が合ったのかお互い反骨だからか。いい奴が多かった。シベリウスは極北の音楽だ。異星に近い。あのブリテン島北端の荒涼とした風土は似あう。6番など最高だ。ギブソンは全集があるがそれなりの味がある、オトナのシベリウスだ。僕は彼のエルガーの1番を愛聴しているが、同じ土壌からにじみ出た泉という感じがする。

ギブソン(1926-95)はスコットランド人である。僕は仕事上イングランド人もアイルランド人もウェールズ人もつきあったが、スコットランド人と何故か特に深くつき合った。気が合ったのかお互い反骨だからか。いい奴が多かった。シベリウスは極北の音楽だ。異星に近い。あのブリテン島北端の荒涼とした風土は似あう。6番など最高だ。ギブソンは全集があるがそれなりの味がある、オトナのシベリウスだ。僕は彼のエルガーの1番を愛聴しているが、同じ土壌からにじみ出た泉という感じがする。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハンヌ・リントゥのリハーサルを聴いて(シベリウス雑感)

2015 OCT 7 1:01:31 am by 東 賢太郎

ここずっと仕事のせいもあり歌舞伎に気が行っているせいもあり、野球が例年になく盛り上がっているせいもあったりして、どうもクラシックにはご無沙汰の日々でありました。

夏がまた例年より暑かったし台風もひときわ強烈であって、どうもそのような熱帯性気候というものがこれまたクラシックに似合わないんですね。スイスから香港に転勤した頃もクラシックがすっかりになってしまいましたが、音楽をきこうという気分は気候風土と関係が深いように思います。

10月になると、しかし、世の中の方が待ってくれません。だいぶ前に買ってあったハンヌ・リントゥ指揮のシベリウス・シリーズが楽しみになってきました。その初日が明日だったのですが困ったことにサントリーホールのウィーンフィルが重なってしまいました。さらに困ったのは、明日にセリーグのCS出場を決める天王山の広島・中日戦まで重なってしまいました。

ご招待であるので息子を連れてウィーンフィルに行くことにしましたがシベリウスは幸いに、今日すみだトリフォニーホールにて初日のプロの公開リハーサルがありさわりを聴くことができました。2番と4番でしたが、フィンランド放送交響楽団首席指揮者のリントゥ氏と新日本フィルが音楽を生んでいく様はインスピレーションに満ちており楽しみました。

ご招待であるので息子を連れてウィーンフィルに行くことにしましたがシベリウスは幸いに、今日すみだトリフォニーホールにて初日のプロの公開リハーサルがありさわりを聴くことができました。2番と4番でしたが、フィンランド放送交響楽団首席指揮者のリントゥ氏と新日本フィルが音楽を生んでいく様はインスピレーションに満ちており楽しみました。

しばしの音楽の空白期間をおいて耳にするシベリウスは心に沁みました。彼の音楽は決して自然そのままを描写したものではないですが、古代からおそらくすべての人間が本源的に懐いてきたであろう自然への畏怖、畏敬、讃美のようなものを感じます。そしてその感情の中に人間の儚さ、弱さ、そして、生きようとする者の強さを投影させているようです。どこか魂をストレートに揺さぶってくるものがあります。

ということですから、どこの国でもモーツァルトやベートーベンのように受けいられていそうなものですが、それがそうではなく、やはり北欧という民族色の中に置かれているようです。僕の滞在中のおつき合いで感じた範囲でも独仏伊でシベリウスが特に普遍的に愛好される様子はなく、なぜか英国だけでは深く受容されているようでした。ところが、新田ユリ 日本シベリウス協会会長がyoutubeの日本記者クラブで発言されていますが、フィンランドのオケ団員いわく日本人は特にシベリウスに共感をもって聴いてくれるそうで、「理解する」というよりも「わかる」というほうが近いとのことです。これはどうしてだろう?

自分でもそういう感覚があります。たとえば交響曲第2番はドイツの音楽と同じスタンスで聴ける名曲ですが、それでも第2、第3楽章には非ドイツ的でシベリウス的としか表現できない特別なことばで語られた部分があります。しかしそれはフィンランド人しかわからないことばでは決してなく、冒頭に「音楽は気候風土と関係が深い」と書きましたがシベリウスはきっとユニバーサルなものをエッセンスとして強く持っているのだと思います。

リハーサルで取り上げていた曲をということになりますが、次はドイツやイタリアの音楽からすると同じスタンスではわかりにくい部類の交響曲第4番です。おそらく初めてきいた方は2番ほどは好きになりにくいのではないでしょうか。それは2番では一部だけを占めていたシベリウス的なことばが4番ではほぼ全編にわたって語られているからです。つまり彼は語りたいことだけを一切の虚飾も妥協もなく語っているわけです。

これを作曲した当時シベリウスは原因不明の腫瘍ができて病をわずらい、家庭も財政的に苦境にありました。ひとりの男として、大変に孤独だったのだろうと想像します。60年間決して平坦な人生を生きてきたわけでもない僕も、今の自分よりずっと若い時期にこれを書くに至ったシベリウスの心の風景がわからないでもありません。しかしそういう出自の音楽であるにもかかわらず、4番は僕に苦境の痛みを思い出させるわけではなく自然な慰撫を与えてくれるのです。心の同期とはへたな慰めよりも響くのです。

これは悩んで病んで疲れてしまった人の音楽ではなく、生きようとする強さ、強い意志を秘めています。それを心の耳で聴きとった人にとっては、人生の伴侶となる交響曲なのです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。