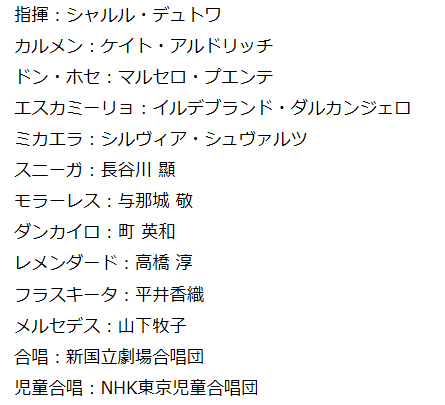

デュトワ・N響のカルメンを聴く

2016 DEC 15 0:00:05 am by 東 賢太郎

このカルメンのために金曜から休暇で西表島に行くのを1日延期した。NHKホール前は青のイルミネーションで美しい。

カルメンの舞台は海外で何度観たかわからない。なかでは二度真近に見て圧倒されたギリシャ人のアグネス・バルツァが強烈で、ビデオでも彼女のをくり返し見ているのだから、なにか意識の中でカルメンは実在の女でそれはバルツァなのだという困ったことになっている。

マリア・カラスがどうしてこれを舞台でやらなかったのかそういう芸能界的な部分は知らないがきっと適役だったろう。これを演じるには歌だけでなく全人格的なもの、ああこの女だったらやりそうだなあと男の五感に訴える「カルメンシータらしきもの」を備えていないと物足りないものがあるのである。

それはこのオペラのリブレットがカルメンとホセの生々しい愛憎、つまりloveとhateのアンビバレントな二面性を軸としたものだからだと僕は解釈している。

パリのオペラ・コミックでの初演は一般に失敗とされる。プレスがカルメン役のセレスティーヌ・ガッリ=マリーを「不道徳なアバズレ」「悪の化身」と評し、技術的にもオケ、合唱団が演奏不能とした箇所があったことから、当時のモラルや楽曲の常識を超えたものだったと思われる。劇場が懸念していたように裏切りと殺人というリアルな題材が保守的な聴衆に受け入れ難かったせいもあろう。

しかし失敗と思いこんだのは初演後3か月で死んでしまいそこから先を知らなかったビゼーであって、臨席したマスネとサンサーンスは好意的であったし当初から彼の他の作品よりは上演回数は多かった。カルメン並みの女はいくらもそのへんを闊歩していてモラルなど雲散霧消した現代にこの作品が好まれているのは、男女の生々しい愛憎ドラマがいつの世も関心事であるからだと思うのだ。

loveがhateに転化する最後の闘牛場の場面がクライマックスだ。歓声と前奏曲が遠くから鳴り響き不吉な運命のテーマと交差する、そこで純情一途の男が一世一代の決断をしたのが殺人だった。公序良俗にも法律にも反している話なのだが、ホセを死刑にしろという気に一向にならないのはカルメンが「悪女仕立て」だからだろう。吉良上野介を憎々しげに演じてくれないと忠臣蔵にならないのとまことに似ている。

彼女はロマ(ジプシー)であり社会の底辺で既存のレジームに同化できないはねっかえりだが、しかしだからといってそれだけで悪女といわれる道理もないのであって、どうしてそうなるかというと、その妖しい魅力のボルテージが異様に高くてホセが入れあげても仕方ないと思わせ、「悪い女だねえ」と満座にため息をつかせてしまう秘術を次々繰り出すからなのだ。

一例をあげよう。工場から女工たちがどっと出てきてカルメンが傷害事件を起こしたぞ、このアバズレをひっとらえろ!とスネガが命じる場面であざ笑うように歌う「Tra-la-la…」、この単純なEーAmの和声進行にのっかる妖艶な歌!メロディーが非和声音のd#に落っこちるぞくぞくする色っぽさ!

これだけじゃない、ハバネラ、セギディーリャ、ジプシーの歌、これでもかとウルトラ肉食系の妖しい歌に攻め込まれるホセなのである。いったい何なんだよこの女?この歌なに?(このビデオがアグネス・バルツァだ)

仕方ないんじゃないの?と男なら同情するしかない。だから否応もなく「悪い女だねえ」となるのである。

断っておくがそれは歌手の容姿、色香だけではない、ビゼーの書いたあまりに天才的な音楽によってである。頭や理屈や技術やもの真似ではできない真のインヴェンション!初演をきいたシャルル・グノーは俺の真似だ剽窃だと否定的だったが、たしかにビゼーが交響曲ハ長調の作曲などでグノーをメンターと仰いだ形跡はある。グノーは優れたメロディストだが時代の常識の範囲内で美しい音楽を書く達人だった。女中に私生児までいたビゼーの女遍歴は日本語世界ではあまり知られていないが、カルメンの音楽はそういう男にしか書けない毒の味がある。

さような観点でこのオペラを見ると、エスカミーリオとミカエラはベルリオーズの幻想交響曲の恋人のごときイデー・フィクス(固定楽想)付の単なるキャラクター、着ぐるみのような存在なのであって、それぞれがホセの嫉妬心、改心の念をかきたてる添え物である。主役はその両者の狭間で揺れ動く優柔不断なホセに見える。いや、そうであってこそ男のフラフラ、優柔不断が生んだ悲劇としてこのオペラに一本すじが通るのである。

ところが、実はホセには固定楽想もなければインパクトのある固有のアリアもない。彼は嫉妬心に駆られ、燃え立ってしまった恋心に悩み、訴え、怒り、母の待つ故郷に思いをはせもするのでいい歌をそこかしこで歌うのだが、それらの情はすべて他者に駆り立てられたもので何が彼の本質なのか明らかでない。ホセとはカルメンの妖気に篭絡される男という、朗々たる男の帝国であるテノールのアリアにはなじまない性質の役なのだと書いた方がいいだろう。

固有の歌、アリアは、したがって手を変え品を変えて強烈にセクシーな磁力を送り続けるカルメンという女が繰りだす秘術にだけ与えられているのである。彼女の歌だけが人間の地を丸出しで偽善の着色がない。カルメンを演じるメゾ・ソプラノ歌手というのはそういう生身のオーラを放っていないと様にならないのだ。カルメンがいなければこのオペラは観る意味もないが、困ったことに歌も容姿もロマらしい雰囲気も満点であるバルツァのような人がそんじょそこらにいるわけではないのである。

下が初演したセレスティーヌ・ガッリ=マリー(中段左から二人目)を含む歴代のカルメンである。容姿だけでもなかなかの面々だ。ちなみにマリーはこんな地味な歌いやよと文句をつけてあのハバネラを書かせ、ビゼーと関係があったともうわさされている。

前置きが長くなった。結論としてこの日に聴いたケイト・アルドリッチという素材はバルツァ後継の有力候補と言っていいと思われるが、まだまだ普通の女が演じるアバズレだ。真のアバズレをえぐり出している超ド級の音楽に置いて行かれている部分がある。演技がいけないわけではない、バルツァだって6才からピアノをやってそこそこの家のお嬢だろうが演技であれができている。

長身のイケメンで押し出しが良く声量もあるマルセロ・プエンテのホセは当たりだった。純情路線でバルツァに丸め込まれていたカレーラスの記憶が強いが、非常にコンペティティブな所にいると思料。

ダルカンジェロのエスカミーリオはこれまたメットで観たサミュエル・レイミーが姿も声も一級品で比べてしまう。闘牛士の歌は彼のキャラクターソングだが曲調は大衆歌謡に近い(とにかくこのオペラには小難しい旋律や和声やフーガは皆無なのだ)。それだけにバスの朗々とした艶やかな低音がないとしょぼいものになってしまう。ダルカンジェロの声は合格だがプエンテのホセが恋には勝ってしまうかなあ。

ミカエラのシルヴィア・シュヴァルツは大いに好感を持った。なによりミカエラらしい雰囲気と声が誠に好ましい。アバズレと対極の恋を夢見る貞淑な乙女キャラクターであって、主役がメゾだからソプラノが愛らしく映える。当時のパリの女性に対する道徳観ではこういう要素が毒消しとして必要だったかもしれない。道徳はともかく、ミカエラがはまる声質のソプラノは僕はだいたい好きである。

他の声楽陣も合唱も不足はなく、12月のデュトワを楽しめた。欲を言えばN響がこの曲には「いい子」の草食系だ(きちんとまとまってはいたのだが・・・)。闘牛で血が流れカルメンも血を流すのだ、もっとスペインのラテンのどぎつくてワイルドで粗暴な熱がほしい。デュトワにはない物ねだりになるがレヴァインが振ったメットのオケは熱かった。それが舞台と相乗効果で火炎が立ちのぼるような忘れられない効果をあげた。優れた音楽とはそういうものだ。

(ご参考) ビゼー オペラ「カルメン」 (Bizet: Carmen)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ビゼー, ______作品について, ______演奏会の感想