夏休みはなしの7月

2015 AUG 1 0:00:52 am by 東 賢太郎

世間は夏休みモードですが、会社を経営する身になると休みというものはありません。会社に居ようが家に居ようが頭は99%仕事を考えていますからカレンダーが休日かどうかは関係ないのです。もちろん土日もありません。

忙しいのですがブログを書くのはけっこう息抜きになっており、往復の1時間半の電車の中でスマホに思いつきを書き溜めておいて家でPCにおとして校正というスタイルが定着しています。昔から書くのが速いのでちっとも疲れません。

書く中身を日々考える習慣というのがプラスで、みなさんに読んでいただく視点で自然にものを見るようになります。自分の思考態度の改革という効果があります。アウトプットするにはインプットも必要だから記憶する習慣もついてきます。一日で昨日など623人の方が読んで下さり、それも励みです。

ところが今週は会社の帰趨を決する案件を走らせて頭はそっちへ行っているうえに、そこにある不測の重大事も入ってきてそれも気になることであり、しかし僕がどこで何したかは絶対に書けないようなことになり、あんまりライブなネタがないのです。

音楽の曲名ブログだけは正確に記すべく史実などを調べるので結構大変です。大げさかもしれませんが、将来はライブラリーになればと意図しています。だから書きたい曲はまだまだあるのですがこういう忙しい週は簡単に進みません。

そこで今週は、過去に書いた曲名モノで、youtubeを貼って音が聴けるようになってないものは新たにサンプルビデオを探して貼ったりしました。曲名ブログは内容が古くなることはないことを旨として書いているので「カテゴリー」から作曲家名で検索していただければ、書いた日付が新しい古いに関係なくお楽しみいただけると思います。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

フレデリック・ディーリアス 「ブリッグの定期市」

2015 MAY 4 2:02:07 am by 東 賢太郎

GWはいつも家でのんびりして、天気が良ければジョギングがてら多摩川に出ます。この川で育ったので、ここへ来て呼吸するとなにか五感に訴えるものがあります。

川辺の匂いは川藻のような何処の川とも違う昔の儘で、草いきれと混じりあうと一気に50年前に戻るのは不思議です。耳を澄ますと聞こえてくる音。鳥の声、せせらぎ、風、草、子供、遠くの犬の声。

こういう所に座って、ぼんやりと1時間ぐらい過ごしていると、

そういう音が、遠くから近くから、360度あちこちの方向から、大きかったり微かだったり空気を縫ってきこえてくる。これにはどんな劇場も敵いません。

そういう音が、遠くから近くから、360度あちこちの方向から、大きかったり微かだったり空気を縫ってきこえてくる。これにはどんな劇場も敵いません。

海外に長いこといて欧米アジアの有名なリゾート地はほとんど行ってみましたが、今となるともうこの多摩川に勝るものなしです。僕にとってはこれぞおふくろの味、お茶漬けの味であります。

天空を何種類もの鳥が飛んで鳴き交わすと、素晴らしいオーケストラになります。重たい空気を切ってピッピ、ピヨピヨと遠く鳴る声は、光が音になったみたいに軽い。

昔からこういう名もない雑草をしげしげと見るのが好きで、こんなものばかり撮って歩いてると不思議な眼で見られますが、このなかに幼いころの記憶がぎっしりつまっています。トンボやバッタをとったり、ボールをさがしたり。

人間がきれいに見えるように植え育てた草花は、きれいですが味気なく感じます。人がきれいに見せているものがそう見えるというのと、何でもない物に美を見出すというのとはぜんぜん違う行為です。

これを味噌汁に入れればいいだろうと思っていつも持って帰っては、必ずお袋に捨てられてましたね。野蒜は玉ねぎみたいでマヨネーズでおいしかった。でもこれとザリガニはだめでした。

ねこがでかい。でもこのメスはすり寄ってきて甘えます。猫好きはすぐに見抜かれます。ほんとうにかわいいですね。

今日はお月さんもでかかった。

こんな環境で育ったなんて、まさに野生児だったと思います。ここは東京都ではありますが、東京育ちっていうのはウソですね。都会は今もとても嫌いであります。どこか田舎でネコ300匹ぐらい飼ってネコに埋もれて住みたいものです。

今日のムードにぴったりの音楽があります。これを聴いてゆっくりと眠れそうです。フレデリック・ディーリアスの「ブリッグの定期市」です。音楽の事、何も書きませんが、むすかしいことは似合わない曲です。

これが誰のか書いてませんが、僕が好きな演奏はオウェイン・アーウェル・ヒューズ / フィルハーモニア管弦楽団です。指揮はとても繊細で音楽に感じきっており、オケがセンシティブに反応して大変美しい。この曲は水彩画のように淡い色彩ですから録音がいいのがおすすめですね。イギリスの風景画ですが、これを夕方に多摩川を歩きながら聴くのはハマりです。

ちなみに、ディーリアスの権威で彼の音楽を広く世に紹介したトーマス・ビーチャムがロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団を振った録音がほぼ万人が推すこの曲の代表盤でしょう。ディーリアスは米国で黒人音楽に影響を受け、フランスのフォンテンブロー近郊のグレ=シュル=ロワンに住み没した人です。ジャンルとしてはイギリス音楽なのですが、むしろ彼しか書き得ない非常に詩的で個性的な作風で、彼の音楽が「イギリス音楽」と呼ばれるようになる芸術音楽の特徴の一部を形作ったといっても過言ではないでしょう。

ちなみに、ディーリアスの権威で彼の音楽を広く世に紹介したトーマス・ビーチャムがロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団を振った録音がほぼ万人が推すこの曲の代表盤でしょう。ディーリアスは米国で黒人音楽に影響を受け、フランスのフォンテンブロー近郊のグレ=シュル=ロワンに住み没した人です。ジャンルとしてはイギリス音楽なのですが、むしろ彼しか書き得ない非常に詩的で個性的な作風で、彼の音楽が「イギリス音楽」と呼ばれるようになる芸術音楽の特徴の一部を形作ったといっても過言ではないでしょう。

シェーンベルク 「月に憑かれたピエロ」

2015 FEB 7 12:12:17 pm by 東 賢太郎

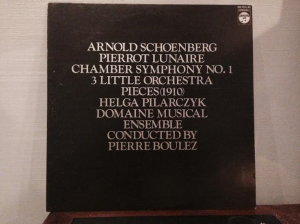

この曲は「ピエロ・リュネール」とも呼ばれる。初めて聴いたのは大学2年の秋に買った、やっぱりブーレーズのレコード(右)だった(ドメーヌ・ミュジカル・アンサンブルによるコロンビア盤)。20世紀音楽を仕込まれた先生はブーレーズをおいてほかにない。実はこのLPで僕が夢中になったのは「室内交響曲第1番作品9」だ。冒頭、4度の積み重ねのホルンの和音で開始し15人の奏者によるぞくぞくする凝縮されたアンサンブルがつやつやした響きで展開する。ブラームスやショスタコーヴィチが聞こえるようになったのはずっと後だが、未熟な耳ながらストラヴィンスキー三大バレエは完璧に聞き覚えていた当時の僕にこの曲は刺激的だった。

この曲は「ピエロ・リュネール」とも呼ばれる。初めて聴いたのは大学2年の秋に買った、やっぱりブーレーズのレコード(右)だった(ドメーヌ・ミュジカル・アンサンブルによるコロンビア盤)。20世紀音楽を仕込まれた先生はブーレーズをおいてほかにない。実はこのLPで僕が夢中になったのは「室内交響曲第1番作品9」だ。冒頭、4度の積み重ねのホルンの和音で開始し15人の奏者によるぞくぞくする凝縮されたアンサンブルがつやつやした響きで展開する。ブラームスやショスタコーヴィチが聞こえるようになったのはずっと後だが、未熟な耳ながらストラヴィンスキー三大バレエは完璧に聞き覚えていた当時の僕にこの曲は刺激的だった。

さてピエロ・リュネールだ。こっちはよくわからなかった。これの劇的、詩的な側面はさっぱり興味がなく(wikipedia等をお読みいただきたい、なんともおどろおどろしい詩だ)僕の文学面の弱さが出てしまった。ただ春の祭典でも第2部序奏(ここはシェーンベルグ的だ)に痺れていた当時の嗜好からして音に違和感というものはなかったように思う。

ピエロは印象主義に対抗する表現主義といわれるが、1910年に火の鳥、11年にペトルーシュカ、青ひげ公の城、12年にこれ(ピエロ)とアルテンベルク歌曲集とダフニスとクロエ、13年に春の祭典と遊戯(ドビッシー)と西洋近代音楽はこの3年間に大爆発を遂げているのであり、それらの傑作は同時代の息吹を内包している(下記ベルクのヴォツェックは1914年に着手された)。

アーノルド・シェーンベルグはハンガリー人の靴屋の父、チェコ人の母(どちらもユダヤ人)のもとにウィーンで生まれた。8才でヴァイオリンを習ったがチェロは独学。15才で父を亡くして地元の銀行に勤めた。今なら貧しくて中卒で地銀に入った少年が夜に独学で音楽を勉強してこうなってしまったということで、人は環境より遺伝子なのだとつくづく思う。

第一次世界大戦中オーストリア軍に入隊したが、「本当に君が、あの耳障りな音楽を書いたシェーンベルクなのか?」と尋ねた上官に「はい、ほかにシェーンベルクのなり手がないもんで、僕が自分で引き受けることにしたんです」と答えた。彼は晩年にバッハ、J・シュトラウス、ブラームスの編曲をするなど調性への憧憬を見せていると解釈する人もいる。僕も賛成でありピエロの最後にそれを感じることができる。

ピエロについてはこういう指摘がある。興味深い。

「シェーンベルクは、数秘術に凝っていたので、7音から成る動機を作品全体に適用し、一方で演奏者数は指揮者を含めて7名としている。作品21に含まれる曲数が21であり、1912年に作曲を始めた日付が5月の12日であった。ほかに本作の鍵となる数字が3と13である。各詩は13行から成るのに対して、各詩の第1行は3回登場し、あたかも第7行や第13行であるかのように繰り返される(wikipedia)」。彼は作品番号を作曲年の西暦の下二けたと揃える意識があったという指摘もレナード・バーンスタインがしている(完全には合っていないが)。これが数秘術なのか「数フェチ」なのかは不明だが、数字に強いこだわりがあったことは疑いがないだろう。弟子のアルバン・ベルクは23という数字にこだわったが、23は僕の野村でのセールスコードであり僕のこだわりの数字でもある。子供が23日に生まれ、自宅は23番地だったので、迷わず買った。

「シェーンベルクは、数秘術に凝っていたので、7音から成る動機を作品全体に適用し、一方で演奏者数は指揮者を含めて7名としている。作品21に含まれる曲数が21であり、1912年に作曲を始めた日付が5月の12日であった。ほかに本作の鍵となる数字が3と13である。各詩は13行から成るのに対して、各詩の第1行は3回登場し、あたかも第7行や第13行であるかのように繰り返される(wikipedia)」。彼は作品番号を作曲年の西暦の下二けたと揃える意識があったという指摘もレナード・バーンスタインがしている(完全には合っていないが)。これが数秘術なのか「数フェチ」なのかは不明だが、数字に強いこだわりがあったことは疑いがないだろう。弟子のアルバン・ベルクは23という数字にこだわったが、23は僕の野村でのセールスコードであり僕のこだわりの数字でもある。子供が23日に生まれ、自宅は23番地だったので、迷わず買った。

またアントン・ブルックナーは「数フェチ」であり、物の数を数える癖があった。僕もそれであり、物心ついて以来登りながら階段を必ず数えている。もちろん今でもそうで、13になりそうになると2段跳びして12にする。会議はまず人数を数えることから始まる。コンサートでは必ず舞台の人数を数え、会場の客数を推定する。口癖のある人と話すとそれが何回出るか数える。コンクリート道路の線から線まで絶対に4歩にならないように歩いている。朝は目覚ましが鳴ってから7数えて起き、顔を洗うのも7回、etc。何十年もやっていて、完全に無意識下のことだ。

作曲家は音程、音符数、小節数にこだわったりの名前を音名化してアナグラムにしたりする人が結構いる。バッハ、シューマン、ショスタコーヴィチ、バルトークなどだ。それが主題労作、変奏の原主題に特別の個性を持たせたものと考えるならベートーベン、ブラームスもそうで、論理的、建築学的に音を構築(compose)する作曲法だからそういうことが意味を持つのであって、その先にシェーンベルクが位置するのは自然だ。

前回、ショパンが嫌だと書いたが、composeする哲学が違う。論理でなく感覚によっている。もっといえば指先感覚かもしれない。昔気質のドイツ音楽ファンは得てしてショパンは女の音楽と下に見ていたが、僕はそういうことでも偏見でもなく非論理的なものが肌に合わない。「数字」を感じない。彼はバッハを尊敬していたそうで音を物理的客体として把握する思考領域がないとそうはならないだろうから、それがあったということだろう。それでいてああいう音楽になるというのは摩訶不思議だ。

無調音楽というのは主題を構成する個々の音の隠されたトーナリティ(調性)を倍音から聴き取れる(推定できる)ようになると面白い。バーンスタインはシェーンベルクに別な惑星の空気を感じるとしながら12音技法にも隠された調性があるとしているが、音の組み合わせとしての調性がなくとも個々の独立した音素材には倍音を発する楽音として調性が含有されているのではないだろうか。だからこそ各音を「平等」に「民主的に」扱おうという12音に行きついたのだと僕は思っている。

それに気づくと、今度はそこに「非楽音の声」が入っても総体として音楽と認識される事実を発見する。耳のパラドックスだ。声は左脳が聴いているはずだが、無調を受容する過程で既に左右のバランスがチューニングされているのかもしれない。その声(歌ではない)がシュプレッヒシュティンメ(Sprechstimme)といわれるもので「音程がない歌のような話し声」(あるいは、話し声のような歌)であり、ドビッシーの「ペレアスとメリザンド」にその萌芽がある。

それが「月に憑かれたピエロ」(第1-3部)で初めて明確に確立し、ストラヴィンスキー「3つの日本の抒情詩」、ラヴェル「マラルメの三つの詩」、ブーレーズの「ル・マルトー・サン・メートル」に影響を与えた。この曲は1912年10月16日に初演されたのだが「月に酔う」の伴奏は同じく12年作曲のアルバン・ベルク「アルテンベルク歌曲集」の第1曲「 魂よ、お前はいかに美しいことか」の管弦楽を思い出さずにはいられない。先生と弟子の作曲の前後関係の詳細は分からないが非常に興味のある所である。まずはアルテンベルク歌曲集第1曲からお聴きいただきたい。

ちなみにアバドはこの曲を十八番にしていてロンドン交響楽団とやった名録音(DG)は僕の愛聴盤であり、このビデオもいいがDG盤のマーガレット・プライスの歌はさらに素晴らしい。

さて次に本題の「月に憑かれたピエロ」である。これはシェーンベルクが12音を始める前の作品である。

その第1部、

- 月に酔う Mondestrunken

- コロンビーナ Colombine

- 伊達男 Der Dandy

- 蒼ざめた洗濯女 Eine blasse Wäscherin

- ショパンのワルツ Valse de Chopin

- 聖女 Madonna

- 病める月 Der kranke Mond

をグレン・グールドが指揮しながら伴奏している録音がある(ビデオは1-5)。第1部だけなのが残念だがこのピアノが大変にききもので彼がどれほどこの曲を愛しているかが如実にわかる。先ほどのアルテンベルクと聴き比べていただきたい。

全曲はこちら。あんまりとんがってない解釈だがシノーポリとドレスデン・シュターツカペレの演奏が美しい。僕はこれが好きで、ピエロ・リュネールのこういう要素とペレアスが融合してプーランクの「人間の声」という大傑作につながったと思っている。

グールドのシェーンベルグは大変に見事である。これだけ作品23を美しく弾いている例を僕は他には思い当たらない。各音の倍音が発するトーナリティを認識して和音を鳴らしている気配があるのは上述の僕の考えを裏書きしているように思うが。この「倍音認識」はピエール・ブーレーズにも感じられ、それが例の春の祭典CBS盤の第1部序奏の木管にあるのだ。あの演奏が特異な音彩を発する原因はまぎれもなくそこにある。そういう音響を生み出しているこのふたりの耳の鋭敏さは驚異的で、等しく20世紀音楽の演奏史に大きな足跡を残したことは疑いがない。グールドのバッハが特異であるのは、このシェーンベルクで明らかになる彼のトーナリティへの独特の感性に一因があると思う。彼の弾く平均律とシェーンベルクの作品23は同質の美感を共有している。この音感でモーツァルトをやっても音楽の方が受容できないのであって、それに飽きたらず曲をいじってしまっているのではないか。彼がショパンを嫌って弾かなかったのはまったくもって当然なことだ。何故か第3ソナタだけ録音があるが、どこかバッハのようでもある。

グールドのシェーンベルグは大変に見事である。これだけ作品23を美しく弾いている例を僕は他には思い当たらない。各音の倍音が発するトーナリティを認識して和音を鳴らしている気配があるのは上述の僕の考えを裏書きしているように思うが。この「倍音認識」はピエール・ブーレーズにも感じられ、それが例の春の祭典CBS盤の第1部序奏の木管にあるのだ。あの演奏が特異な音彩を発する原因はまぎれもなくそこにある。そういう音響を生み出しているこのふたりの耳の鋭敏さは驚異的で、等しく20世紀音楽の演奏史に大きな足跡を残したことは疑いがない。グールドのバッハが特異であるのは、このシェーンベルクで明らかになる彼のトーナリティへの独特の感性に一因があると思う。彼の弾く平均律とシェーンベルクの作品23は同質の美感を共有している。この音感でモーツァルトをやっても音楽の方が受容できないのであって、それに飽きたらず曲をいじってしまっているのではないか。彼がショパンを嫌って弾かなかったのはまったくもって当然なことだ。何故か第3ソナタだけ録音があるが、どこかバッハのようでもある。

(補遺です、16年1月17日~)

アルバン・ベルク 歌劇「ヴォツェック」

ピエール・ブーレーズ / パリ・オペラ座管弦楽団&合唱団

僕の真のベルク初体験は94年、アムステルダムで聴いたオランダ国立オペラによる歌劇「ヴォツェック」だった。陰惨な内容の物語と音楽のインパクトは強烈で記憶に焼きついた。そして右のブーレーズ盤だ。クレンペラーの魔笛でパパゲーノを演じた美声のワルター・ベリーのタイトルロールがブーレーズらしい。歌手の音程のコントロール、冷徹なオケ演奏で血の匂いはうすく彼の青ひげ公やペレアスと似た印象を残すが、リングを振っても変わらぬ一流の個性と思う。パリ・オペラ座管弦楽団&合唱団を振ったブーレーズの音が聴けるのは実に貴重で魅力が尽きない。そんなに上手いオケという記憶がないが彼の手にかかるとこんなに精妙な音が出てしまう!指揮者の耳の良さがいかに実効があるものかわかる。66年パリでこれとメシアンの「われ死者の復活を待ち望む」「天の都市の色彩」がCBS録音のスタートで第3弾がドビッシー「海」だった。僕にとっては記念碑的録音だ。

僕の真のベルク初体験は94年、アムステルダムで聴いたオランダ国立オペラによる歌劇「ヴォツェック」だった。陰惨な内容の物語と音楽のインパクトは強烈で記憶に焼きついた。そして右のブーレーズ盤だ。クレンペラーの魔笛でパパゲーノを演じた美声のワルター・ベリーのタイトルロールがブーレーズらしい。歌手の音程のコントロール、冷徹なオケ演奏で血の匂いはうすく彼の青ひげ公やペレアスと似た印象を残すが、リングを振っても変わらぬ一流の個性と思う。パリ・オペラ座管弦楽団&合唱団を振ったブーレーズの音が聴けるのは実に貴重で魅力が尽きない。そんなに上手いオケという記憶がないが彼の手にかかるとこんなに精妙な音が出てしまう!指揮者の耳の良さがいかに実効があるものかわかる。66年パリでこれとメシアンの「われ死者の復活を待ち望む」「天の都市の色彩」がCBS録音のスタートで第3弾がドビッシー「海」だった。僕にとっては記念碑的録音だ。

アルバン・ベルク 「ルル組曲」/ 歌曲集「ワイン」

ジュディス・ブレーゲン(Sp:ルル)、ジェシー・ノーマン(Sp:ワイン)ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

これはブーレーズがNYPOを振った一連のディスクのうちでも火の鳥、ペトルーシュカ、ダフニス、マンダリン、ラヴェル集に並ぶ名盤である。それらと同様、新盤(VPO)より良い。濡れたように光彩を放つオケ、完璧なピッチ、鋭利なダイナミズム、精密微細にクリアに音響をとらえた録音!細身のプレーゲンの声も見事なピッチの楽器として計算されており(それだけに悲鳴が衝撃的だ)素晴らしいとしか言いようがない。一転、ワインでのノーマンの全てを包み込む馥郁たる声はどうだ。音色に対するブーレーズの作曲コンセプトすらうかがわせる恐るべき先鋭なセンスであり、極限までマイクロスコーピックな時間支配にこちらの精神も金縛りになる。

これはブーレーズがNYPOを振った一連のディスクのうちでも火の鳥、ペトルーシュカ、ダフニス、マンダリン、ラヴェル集に並ぶ名盤である。それらと同様、新盤(VPO)より良い。濡れたように光彩を放つオケ、完璧なピッチ、鋭利なダイナミズム、精密微細にクリアに音響をとらえた録音!細身のプレーゲンの声も見事なピッチの楽器として計算されており(それだけに悲鳴が衝撃的だ)素晴らしいとしか言いようがない。一転、ワインでのノーマンの全てを包み込む馥郁たる声はどうだ。音色に対するブーレーズの作曲コンセプトすらうかがわせる恐るべき先鋭なセンスであり、極限までマイクロスコーピックな時間支配にこちらの精神も金縛りになる。

アントン・ウェーベルン 作品番号付き作品全集(Op1~31)

ピエール・ブーレーズ / ロンドン交響楽団他

これも僕の愛聴盤だ。ブーレーズはそのシェーンベルク論のなかで「演奏は様式の理解が足りないのではなく、技術不足によって破壊される」と述べているがそれはウェーベルンにおいてさらに言えるだろう。作品18、ハリーナ・ルコムシュカ(ソプラノ)のギター、クラリネットとの「合奏」は驚異的であり、完璧なピッチが音楽の基本であることが無調音楽でも根本原理であることを明確に示す。作品15のフルート、クラリネット、トランペット、ハープ、ヴィオラとソプラノの音の綾は究極の美しさだ。これはJ.S.バッハやベートーベンの美といささかも変わらず、そう聞こえない演奏は技術不足によって破壊されているのである。

これも僕の愛聴盤だ。ブーレーズはそのシェーンベルク論のなかで「演奏は様式の理解が足りないのではなく、技術不足によって破壊される」と述べているがそれはウェーベルンにおいてさらに言えるだろう。作品18、ハリーナ・ルコムシュカ(ソプラノ)のギター、クラリネットとの「合奏」は驚異的であり、完璧なピッチが音楽の基本であることが無調音楽でも根本原理であることを明確に示す。作品15のフルート、クラリネット、トランペット、ハープ、ヴィオラとソプラノの音の綾は究極の美しさだ。これはJ.S.バッハやベートーベンの美といささかも変わらず、そう聞こえない演奏は技術不足によって破壊されているのである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-はい、ラヴェルはセクシーです-

2015 JAN 20 18:18:13 pm by 東 賢太郎

先日、関東にお住いの方からSMC(西室)当てに長文のメールをいただいて、拝見すると去年11月に書いたこのブログのことでした。

ずいぶん前ですが、「ボレロはセクシーですね」という女性がおられて絶句し、

『こっちはボレロとくればホルンとチェレスタにピッコロがト長調とホ長調でのっかる複調の部分が気になっている。しかし何千人に1人ぐらいしかそんなことに関心もなければ気がついてもいない』

と書いたのですが、頂戴したのはそれに対しての大変に興味深い論点を含むメールでした。それを読んで考える所がありましたので一部、要旨だけを引用させていただいて、ラヴェルについて少々書いてみたいと思います。メールには、

私もあの・・・中略・・・部分を耳を澄まして聴いてしまいます。東さんの説によると、ボレロに関して私は”何千人の一人”に入ってしまうようです。

とありました。僕の記事を見てデュランのスコアをご覧になったとも書かれていて、とてもうれしく存じます。

先般も「ブーレーズの春の祭典のトランペットに1箇所ミスがある」と、ブーレーズとトランぺッター以外誰も気がつかなかったかもしれないウルトラニッチなことを書いたら、それを探しだしてコメントを下さった方もおられ感動しました。お好きな方はそこまでこだわって聴いているということで、普通の方には別に飯のタネでもないのにずいぶんモノ好きなことと見えるでしょうが、飯より好きとは掛け値なしにそういうものだと思うのです。

ボレロの9番目の部分は倍音成分の多いフレンチホルンにパイプオルガンを模した音色を人為的に合成しようという意図だったと僕は考えております。各音に一定比を乗じたピッチでチェレスタとピッコロを配しているのでそれぞれがホルンの基音の平行移動ということになり、結果的にCとGとEとの複調になっていると思われます。ミヨーと違って複調に根拠、法則性を求めるところがとてもラヴェルだと思います。

こういう「面白い音」はマニアックに探しまくったのでたくさん知ってます。高校時代には米国の作曲家ウォルター・ピストンの書いた教科書である「管弦楽法」が座右の書であり、数学や英語の教科書などよりずっとぼろぼろになってました。これは天文で異色の恒星、バーナード星や白鳥座X-1やぎょしゃ座エプシロンの伴星について物凄く知りたいのと同質のことで、どうしてといわれても原初的に関心があるということで、僕のクラシックレパートリーは実はそういう興味から高校時代に一気にできてきたためにそういうこととは無縁のベートーベンやモーツァルトはずっと後付けなのです。

僕がSMCの発起人としてクラブを作った目的はトップページに書いてある通りですが、そのなかのいちブロガーとして音楽記事を書くきっかけはそれとは別に単純明快で、自分の読みたいものが世の中になかったからです。でもそういうのに関心がある方は何千人に一人ぐらいはいるにちがいないと信じていたので、じゃあ自分で自分の読みたかったものを書いてインターネットの力を借りてお友達を探してみようという動機でした。

こういうのはfacebookや普通のSNSには向いてません。単に昔の知り合いを集めてもこと音楽に関してはしようがないし、こんなニッチな関心事はそれが何かをきちっと説明するだけでも一苦労だからです。でも少なくともその何千人からお二人の方が素晴らしいリアクションを取ってくださった。それだけでも自信になりますし書いてきてよかったと思いました。

ただ日々の統計を見ると多くのビギナーの方も読んでくださっているようで、クラシック音楽は曲も音源も数が膨大ですからワインのビギナーといっしょで入り方をうまくしないとお金と時間の無駄も膨大になるという事実もあります。僕のテーストがいいかどうかは知りませんが、たくさんの英国人、ドイツ人の真のクラシック好きと長年話してきた常識にそってビギナーの方がすんなりと入れる方法論はあるという確信があります。学校で教えない、本にも書いてない、そういうことをお伝えするのはいちブロガーでなくSMCメンバーとしての意識です。

さて、ラヴェルがセクシーかどうか?こんなことはどこにも書いてませんからもう少しお付き合いください。メールに戻りますが、こういうご指摘がありました。

ボレロには、「大人のあか抜けた粋な色香」を強く感じます。ラヴェルは官能性を効果として最初から曲を組み立てる時に計算しているように私には思えてならないです。

これは卓見と思い、大いに考え直すところがございました。本稿はそれを書かせていただいております。

たしかにボレロはバレエとして作曲され、セビリアの酒場で踊り子がだんだん客を夢中にさせるという舞台設定だからむしろ当然にセクシーで徐々にアドレナリンが増してくる音楽でないといけません。それが目的を突き抜けて、踊り子ぬきで音だけでも興奮させるという仕掛けにまで至っているのがいかにも完全主義者ラヴェルなのですが、おっしゃるとおり、それはリズムや曲調に秘められた官能性の効果あってこそと思います。

ドビッシーの牧神や夜想曲もエロスを秘めていますがあれは醸し出された官能美であってセクシーという言葉が当てはまるほど直接的なものではないようです。ところがラヴェルは、ダフニスとクロエの「クロエの嘆願の踊り」(練習番号133)などエロティックですらあって、こんなのを海賊の前で踊ったらかえって危険だろうと心配になるほどです。「醸し出された」なんてものでなく、非常に直截的なものを音が描いている点は印象派という風情とは遠く、リストの交響詩、R・シュトラウスの描写性に近いように思います。

僕はメリザンドの歌が好きですがこれは絵にかいたような不思議ちゃんであって、わけのわからない色気がオブラートに包まれてドガやルノアールの絵のように輪郭がほんわりしてます。かたやクロエはものすごく気品があるいっぽうでものすごくあからさまにセクシーでもあってぼかしがない。音によって描く色香が100万画素ぐらいにピンポイントにクリアであって、その描き方のセンスは神経の先まで怖いぐらいに研ぎ澄まされていると感じます。

ドビッシーとラヴェルはいつも比較され並べて論じられるようですが、作曲家としての資質はまったく違うと思います。彼らが生きて共有した時代、場所、空気、文化というパレットは一緒だからそこに起因する似た部分はありますが、根本的に別々な、いってみれば会話や食事ぐらいはできても友達にはなれないふたりだったように思います。ライバルとして仲が良くなかった、ラヴェルが曲を盗まれたと被害意識を持ったなどエピソードはあるものの、それ以前にケミストリーが合ってなかったでしょう。

これは大きなテーマなのですが核心の部分をズバリといいますと、ドビッシーは徹頭徹尾、発想も感性も男性的であるのに対し、ラヴェルには女性的なものが強くあるということです(あまり下品な単語を使いたくないのでご賢察いただきたい、ラヴェルが結婚しなかった理由はベートーベンとは違うということであり、そういう説は当時から根強くあります)。

東さんはラヴェルのボレロに精緻さを強く感じていらっしゃるのかなと拝察します。

私自身、ラヴェルにドビュッシーとは異なる知的な理性を感じますし、ここがホントに大好きです。ただセクシーであるとも強く感ずるところです。

これがお二人目であり、もう絶句は卒業しました。というより、前述のようにバレエ台本からして、このセクシーであるというご意見のほうが道理なのであります。僕の方が大きく間違っていたのでした。

だから今の関心事はむしろ、どうして僕はそう感じていなかったかです。ピストン先生の教科書の影響もあるでしょうが、僕はラヴェルが自分を隠している「仮面」(知的な理性)の方に見事に引っかかってしまったのではないか。しかし、感受性の強い女性のかたはラヴェルの本性を鋭く見抜いておられたということなのかと拝察する次第です。彼の中の女性の部分は、女性のほうが騙されずに直感するのかもしれないと。

ボレロという曲は仮面が精巧で、僕だけでなく多くの人がきっと騙されてクールな仮面劇だと思って聞いていて、最後に至って興奮に満たされている自分を発見します。心の中に不可思議な矛盾が残る曲ではないでしょうか?これはアガサ・クリスティのミステリーみたいなもので、見事にトリックにひっかかってそりゃないだろと理性の方は文句を言いますが、そこまで騙されれば痛快だということになっている感じがします。

ボレロは「犯人」がわかっているので自ら聴く気はおきないのに、始まってしまうといつも同じ手管で満足させられているという憎たらしい曲です。しかしこの仮面と本性というものはラヴェルのすべての作品に、バランスこそ違え存在している個性かもしれないと思います。ドビッシーにそういう側面は感じません。真っ正直に自分の感性をぶつけて晒しています。ミステリーではなく純文学です。

「海」や「前奏曲集」を聴きたいと思う時、僕は「ドビッシー界」に分け入って彷徨ってみたいと思っていますが、それはブルックナーの森を歩いてみたいという気分と性質的にはそう変わりません。しかしラヴェルを聴く衝動というものは別物であって、万華鏡をのぞくようなもの、原理もわかっているし、実は生命という実体のない嘘の造形の美しさなんですが、それでも騙されてでも楽しんでみたい、そういう時なのです。

ラヴェルが隠しているもの。それは僕の推察ですがエロスだと思います。それを万華鏡の色彩の精巧な仮面が覆っている。万華鏡であるというのは、同じ曲がピアノでも管弦楽でもいいという所に現れます。エロスの多くを語るのは対位法ではなく非常に感覚的に発想され、極限まで磨き抜かれた和声です。ダフニスの冒頭数分、あの古代ギリシャのニンフの祭壇の神秘的ですでに官能を漂わせるアトモスフィアは精緻な管弦楽とアカペラの混成四部合唱によるものですが、ピアノで弾いてみると和声の化学作用の強さというものがよくわかります。

そして始まるダフニス、クロエの踊り。醜魁なドルコンに対比させるまでもなくエロティックであり、ちっともロマンティックでもセンチメンタルでもないのです。これはもはや到底ロマン派とは呼べない、でも印象派とも呼べない、ラヴェル的としか表現の術すらない独自の世界であって、誰もまねができない故に音楽史的に後継者が出なかったという点ではモーツァルトと同様です。

おそらくラヴェルが両親、先祖から受け継いだもののうち対極的である二面が彼の中にあって、それは彼を悩ませたかもしれないし人生を決定づけたものかもしれませんが、いずれにせよ両者の強い対立が衝動を生んで弁証法的解決としてあの音楽になった。あれは女性が書いたポルノであり、だから男には異界のエロティシズムであり、しかもそれを彼の男のほうである科学者のように怜悧な理性が脳神経外科医のような精密な手さばきで小説に仕立てた、そういう存在のように思うのです。

「両手の方のピアノ協奏曲」の第二楽章と「マ・メール・ロアの妖精の園」が大好きで、この世に かくも美しい音楽があるのかしらとも思ってしまいます。

まったく同感でございます。木管が入ってくる部分が特にお好きと書かれていますが、音を初めて出すオーボエにいきなりこんな高い音を出させるなんてアブナイですね。この部分は凍りつくほど美しい、ラヴェル好きは落涙の瞬間と思います。「マ・メール・ロアの妖精の園」は愛奏曲で、終わりの方のレードーシラーソードー ソーファーミドーシーソーは涙なくして弾けません。ここの頭にppと書いたラヴェルの言いたいことが痛いほどわかります。しかしこれはみんな女性の方のラヴェルのように思うんですが・・・。

ということで同じ感性の方がおられるんだ、人生孤独ではないと元気づけられました。こんなにニッチなことで人と人とを結び付けられるインターネットの力を感じました。最高にうれしいメールをありがとうございます。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エルガー「エニグマ変奏曲」の謎

2014 DEC 17 18:18:49 pm by 東 賢太郎

最近、体調がベストというわけではなく体重も増えぎみということで人間ドックにいったら、「数値はこれとこれが高めですね、体重を減らせば落ちますよ」で何ということなく終わり。今年は会社の同期が二人も亡くなりショックだったのですが、両人とも健康オタクでした。ドックも気休めだなと思っています。

こうしてブログで昔のことを書いていると、おぎゃあと生まれてこのかた5回目のひつじ年を迎えるまでに、本当にたくさんの方にお目にかかって生きてきたと実感します。そうして、自分は決して一人歩きしてきたわけではなく、人生というものはその方々との様々な人間模様の中において織りなされてきたということも。

「すべてが出会いから起きていますよね」、という高倉健のことばが重い。

もう何があってもおかしくないトシなのだから、もしそれが、その人のことが何か書けれるならば、残したい。そのぐらいのことがたくさんあった。でも、そうしないほうがいいこともある。そういうものをどうしたらいいんだろう?

先日、エドワード・エルガーの「エニグマ変奏曲」の「ニムロッド」という、心にふしぎと刺さってくる音楽をピアノでならしてみて、ふとそんなことを想いました。

この曲には、エルガー夫妻、つまり彼自身および妻のキャロライン・アリス・エルガーと12人の思い出深い人物が次々と変奏曲として描かれるのです(犬が一匹いますが)。各人の名前のイニシャルやニックネームが変奏ごとについていて、どれが誰かおおよそはわかっているようです。妻は第1変奏でC.A.E、エルガーは最後の第14変奏で、夫人が呼ぶ時の愛称E.D.Uと書かれています。

有名な第9変奏のニムロッドはロンドンの楽譜商ノヴェロに勤める3歳下のドイツ男性イェーガーの愛称で、「イェーガーの気高い人柄を自分が感じたままに描き出そうとしただけでなく、2人で散策しながらベートーベンについて論じ合った一夜の雰囲気をも描き出そうとした」(Wikipedia)だそうです。

エニグマ(Enigma)は「謎」の意味です。エルガー曰く謎は二つあり、イニシャルの人物が誰かがその一つでしたが、それは解かれてしまったとされます。もう一つは、「この変奏曲は、冒頭に奏される10小節の主題とは別の、実際に演奏されないけれども全曲を通して沈黙の伴奏をつとめている別の主題が隠されている」これは多くの推測をよびましたがいまだに解かれていません。

いや、思うに、永遠に解かれることはないのです。

イニシャルの謎は後世に解かれてもいいもの、つまりフェイク(猫だまし)であり、エルガーが「解かれないままどうしても残したかったもの」は隠された主題にちがいない。書きたいし生きた証として書き残さねばならない、しかし誰にも知られてはならない、いわば「お墓に持っていく秘密」を形にしたのです。

なぜ?これを僕はわかるような気がする。そういう年になったから。SMCにブログの形を借りて僕もいくつか書いている。

エルガーのような頭脳の人がそうしたとするなら、わかる人にだけは本当の謎が解ける、解けないけれど真相を推察はできる秘密の鍵をどこかに残しているのでは?とも思っております。

たとえば第13変奏。「ロマンツァ」とだけあり、イニシャルも愛称もないイレギュラーなフェイクであります。通説では、

「メンデルスゾーンの演奏会用序曲『静かな海と楽しい航海』からの引用楽句が含まれることから、当時オーストラリア大陸に向かって旅立ったメアリ・ライゴン夫人(Lady Mary Lygon)のことか、もしくはかつてのエルガーの婚約者で、1884年にニュージーランドに移民したヘレン・ウィーヴァー(Helen Weaver)のいずれではないかと推測されている」(Wikipedia)

とされているようですが、人類の至宝をコンポーズするような頭脳の人があえて「Enigma」と呼んでいるのだからどうでしょう。それならば他の変奏と平仄を合わせてL.M.LかH.Wとイニシャルを書けばいいのであって、ロマンスがあったことを秘匿したいからそうしなかったとしても現にこうして「推測」されている。そこにわざわざ「ロマンツァ」と追い打ちしてしまうのは愚鈍です。

僕は異説があって、第13変奏のクラリネット・ソロが吹くこれは

シューマンのピアノ協奏曲の冒頭の主題、あのオーボエの主題ではないかと思います。クララの名前の音名CHAA(ドシララ)を夫シューマンが愛情をこめて縫い込んだものです。このクラリネットは長調ですがのちにトロンボーンでちゃんと短調になって出てきます(ヘ短調)。

エニグマ(謎)と呼んだぐらいですから、エルガーが音名の暗号を仕掛けていても不思議ではない。クララが出てくるのを唐突と笑う向きもありましょう、ではエルガー自身である第14変奏に現れるこれはどうか?

第1ヴァイオリンのこれは誰が聞いてもブラームス交響曲第1番第3楽章の、冒頭クラリネット主題のすぐ後に出てくるあの幸福感に満ちたフルートのパッセージでしょう。

その証拠はどこにもないが、ブラームスの第1交響曲を諳んじるほど熟知している脳がここを聴いてあっと思わないほうが不思議であって、またシューマンのピアノ協奏曲のほうもまったく同じであって、エルガーはそういう人に向けて真の謎を問いかけている。

エニグマ変奏曲全体が楽想、色調、オーケストレーションともブラームスの響きに満ちており、これもブラームスの音を熟知している者たちだけの了解の世界ですが、この曲は造りからしても「ハイドンの主題による変奏曲」を非常に意識しているのです。そしてそれは前述の符合を気づかせる舞台装置であると僕は思う。

クララはシューマンの妻ですが、エルガーの妻は第1変奏ですでに出ています。では第13変奏のドシララは妻ではないのか?それともシューマンにならって妻への愛をもう一度おしまいのところで語ったのか?ひっそりとした転調で曲想が変わって出てくるこのフレーズ、回想の中で誰かに愛を語りかけているように聞こえます。自分(第14変奏)のすぐ前に出てくるこの匿名の第13変奏「ロマンツァ」に鍵が隠れていると思います。

そして問題の「ニムロッド」です。音で聴いていただきます。

こんどはオルガン版で。

イェーガーの人格がいくら気高ろうがベートーベンについて論じ合おうが、楽譜商でいくらお世話になっていようが、この音楽がとてもそれを正当化しない、むしろ正体を現してしまっている気がするのです。あまりに良すぎて・・・。

いや、男友達に書いてやったにしてはあまりに良すぎることで、わざと真相を語らせているのではないでしょうか。イェーガーはフェイクに過ぎないと。このニムロッド主題の変奏は第14変奏(エルガー自身)にまで堂々と現れるのです。そこに前述のブラームス1番第3楽章主題が金管に現れ、なんとそれらが絡み合うのであります。何を暗示してるんだろう、それとも僕は考え過ぎなのだろうか?

これはほんとうは誰だったんだろう?

もしそれが書ければぜひ書き残したい。そのぐらい大事だけども、そうしていいことと、そうでないことがある・・・

エルガーはこういう形でそれを書いたのではないでしょうか? それこそが作品中に現われない謎の主題であり、永遠に解かれてはいけない謎であり、その人への愛情と感謝をこめて封印したのではないでしょうか?

(補遺、2月15日)

ヴァ―ノン・ハンドリー / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

英国音楽というとさっぱりだった大学時代。わかったのは赴任してからと言いたいが、実は去ってからだ。6年のロンドン生活。いろんなことがあった。このLPが僕の最初のエルガーだった。涙が出るほどなつかしい。ハンドリーは英国物の職人指揮者のイメージだが、ロイヤルフェスティバルホールでラフマニノフの第3交響曲を聴いた。良かった。これがエニグマのベストとは思わないが08年に亡くなった彼をしのびたい気持ちもある。欠くことのできない自分史だ。

英国音楽というとさっぱりだった大学時代。わかったのは赴任してからと言いたいが、実は去ってからだ。6年のロンドン生活。いろんなことがあった。このLPが僕の最初のエルガーだった。涙が出るほどなつかしい。ハンドリーは英国物の職人指揮者のイメージだが、ロイヤルフェスティバルホールでラフマニノフの第3交響曲を聴いた。良かった。これがエニグマのベストとは思わないが08年に亡くなった彼をしのびたい気持ちもある。欠くことのできない自分史だ。

コリン・デイヴィス / ロンドン交響楽団

英国演奏家の英国音楽のPhilips録音(65年)。それだけエニグマは国際的な曲ということだ(マーラーだってニューヨークフィルで振っている)。デイヴィスが自国の誇りをこめてこれを演奏したことは想像に難くない。素晴らしい演奏。これで感じるが彼は立派な人柄のオトナの英国人と思う。そう。そういう方に何人もお会いした。教えられ、助けてもいただいた。いけない、エニグマを聴くと、いつも何かが胸にこみ上げてきて感傷的になってしまう。なんていい・・・。

英国演奏家の英国音楽のPhilips録音(65年)。それだけエニグマは国際的な曲ということだ(マーラーだってニューヨークフィルで振っている)。デイヴィスが自国の誇りをこめてこれを演奏したことは想像に難くない。素晴らしい演奏。これで感じるが彼は立派な人柄のオトナの英国人と思う。そう。そういう方に何人もお会いした。教えられ、助けてもいただいた。いけない、エニグマを聴くと、いつも何かが胸にこみ上げてきて感傷的になってしまう。なんていい・・・。

デイヴィスがバイエルン放送SOを振った全曲です。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ハイドン交響曲クイズ-

2014 NOV 19 1:01:53 am by 東 賢太郎

ハイドンの交響曲の名前の由来クイズです。どうしてそういうあだ名がついたか当てて下さい。各曲とも正解がひとつあります。

第94番 「驚愕」(別名は「びっくり」)

- 王様の作曲のギャラがあまりに安いのでびっくりした

- 客の入りを良くしようと福袋(サプライズ)を用意した

- 居眠りしている客をドカンとやってびっくりさせた

第100番 「軍隊」

- ラッパの部分が衛兵交代のBGMによく使われた

- 隊長の吹いていた口笛のメロディーが主題として使われた

- 軍楽隊の楽器が使われた

第101番 「時計」

- リズムが時計みたいにきこえた

- 時計屋で一気に譜面を書いてそれで時計を買った

- 初演のとき早く帰りたいので時計を見ながら指揮した

第92番 「オックスフォード」

- オックスフォード大学で名誉博士号をもらい指揮した

- ケンブリッジ大学を落ちた腹いせに作った

- オックスフォード大学の校歌が主題として使われている

第103番 「太鼓連打」

- アフリカの民族打楽器を使用している

- ティンパニの連打がある

- たくさんの太鼓を打つだけの珍しい部分がある

第104番 「ロンドン」

- ロンドンで演奏するために書いた

- 奥さんにせがまれたロンドン旅行の資金を得るために書いた

- テームズ川が凍った記念に書いた

第45番 「告別」

- 愛犬が亡くなり告別式を盛大にしようと書いた

- 給料が安いので私これで失礼しますと辞表がわりに書いた

- 楽員を休ませなさいと暗に王様に抗議のため書いた

第96番 「奇跡」

- キリストの奇跡をたたえ復活を賛美する曲

- 適当に書いたわりにはチケットが完売したと狂喜した曲

- シャンデリアが落ちたがケガ人がなくてよかったねという曲

第82番 「熊」

- なんとなく熊みたいなところがある曲

- 飼っていた熊が芸をしたのを記念した明るい曲

- 村に熊が出るので危険をうったえるこわい曲

第83番 「めんどり」

- なんとなくニワトリみたいなところがある曲

- 不評に終わった前作「おんどり」を改作したら当たった曲

- たまにはチキンを食わせろと暗に王様に抗議した曲

第55番 「校長先生」

- なんとなく校長先生を思わせるところがある曲

- 息子を入れてもらおうと志望校の校長にゴマをすった曲

- ヒットした前作「教頭先生」の姉妹曲

第105番 「悲痛」

- 世をはかなんで書いた壮大な遺作で悲愴交響曲のモデルとなった曲

- 悪妻に楽譜を包装紙に使われたことでかえって有名になった曲

- そんな曲はない

正解: 上から順に 「3,3,1,1,2,1,3,3,1,1,1,3」 でした

全12問正解の方: さすがです 6-11問正解の方: かなりお詳しいですね 2-5問正解の方: 普通です 0-1問正解の方: ユーモアを解する方です

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-冬に聴きたいクラシック-

2014 NOV 16 23:23:26 pm by 東 賢太郎

冬の音楽を考えながら、子供のころの真冬の景色を思い出していた。あの頃はずいぶん寒かった。泥道の水たまりはかちかちに凍ってつるつる滑った。それを石で割って遊ぶと手がしもやけでかゆくなった。団地の敷地に多摩川の土手から下りてきて、もうすっかり忘れていたが、そこがあたり一面の銀世界になっていて足がずぶずぶと雪に埋もれて歩けない。目をつぶっていたら、なんの前ぶれもなく突然に、そんな情景がありありとよみがえった。

ヨーロッパの冬は暗くて寒い。それをじっと耐えて春の喜びを待つ、その歓喜が名曲を生む。夏は日本みたいにむし暑くはなく、台風も来ない。楽しいヴァケイションの季節だ。そして収穫の秋がすぎてどんどん日が短くなる頃の寂しさは、それも芸術を生む。 ドイツでオクトーバー・フェストがありフランスでボジョレ・ヌーボーが出てくる。10-11月をこえるともう一気にクリスマス・モードだ。アメリカのクリスマスはそこらじゅうからL・アンダーソンの「そりすべり」がきこえてくるが、欧州は少しムードが違う。

思い出すのは家族を連れて出かけたにニュルンベルグだ。大変なにぎわいの巨大なクリスマス市場が有名で、ツリーの飾りをたくさん買ってソーセージ片手に熱々のグリューワインを一杯やり、地球儀なんかを子供たちに隠れて買った。当時はまだサンタさんが来ていたのだ。そこで観たわけではないのだがその思い出が強くてワーグナーの「ニュルンベルグの名歌手」は冬、バイロイト音楽祭で聴いたタンホイザーは夏、ヴィースバーデンのチクルスで聴いたリングは初夏という感覚になってしまった。

クリスマスの音楽で有名なのはヘンデルのオラトリオ「メサイア」だ。この曲はしかし、受難週に演奏しようと作曲され実際にダブリンで初演されたのは4月だ。クリスマスの曲ではなかった。内容がキリストの生誕、受難、復活だから時代を経てクリスマスものになったわけだが、そういうえばキリストの誕生日はわかっておらず、後から12月25日となったらしい。どうせなら一年で一番寒くて暗い頃にしておいてパーッと明るく祝おうという意図だったともきく。メサイアの明るさはそれにもってこいだ。となると、ドカンと騒いで一年をリセットする忘年会のノリで第九をきく我が国の風習も捨てたものではない。メサイアの成功を意識して書かれた、ハイドンのオラトリオ「天地創造」も冬の定番だ。

チャイコフスキーのバレエ「くるみ割り人形」、フンパーディンクの歌劇「ヘンゼルとグレーテル」はどちらも年末のオペラハウスで子供連れの定番で、フランクフルトでは毎年2人の娘を連れてヴィースバーデンまで聴きに行った懐かしの曲でもある。2005年末のウィーンでも両方きいたが、家族連れに混じっておじさん一人というのはもの悲しさがあった。ウイーンというと大晦日の国立歌劇場のJ・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」から翌日元旦のニューイヤー・コンサートになだれこむのが最高の贅沢だ。1996-7年、零下20度の厳寒の冬に経験させていただいたが、音楽と美食が一脈通ずるものがあると気づいたのはその時だ。

さて、音楽そのものが冬であるものというとそんなにはない。まず何よりシベリウスの交響詩「タピオラ」作品112だ。氷原に粉吹雪が舞う凍てつくような音楽である。同じくシベリウスの交響曲第3、4、5、6、7番はどれもいい。これぞ冬の音楽だ。僕はあんまり詩心がないので共感は薄いがシューベルトの歌曲「冬の旅」は男の心の冬である。チャイコフスキーの交響曲第1番ト短調作品13「冬の日の幻想」、26歳の若書きだが僕は好きで時々きいている。

次に、特に理由はないがなぜかこの時期になるとよくきく曲ということでご紹介したい。バルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」、プロコフィエフのバレエ音楽「ロメオとジュリエット」がある。どちらも音の肌触りが冬だ。ラヴェルの「マ・メール・ロワ」も初めてブーレーズ盤LPを買ったのが12月で寒い中よくきいたせいかもしれないが音の冷んやり感がこの時期だ。そしてモーツァルトのレクイエムを筆頭とする宗教曲の数々はこの時期の僕の定番だ。いまはある理由があってそれをやめているが。

そうして最後に、昔に両親が好きで家の中でよくかかっていたダークダックスの歌う山田耕筰「ペチカ」と中田喜直「雪の降る町を」が僕の冬の音楽の掉尾を飾るにふさわしい。寒い寒い日でも家の中はいつもあったかかった。実はさっき、これをきいていて子供のころの雪の日の情景がよみがえっだのだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ハイドンの交響曲の魅力-

2014 NOV 16 2:02:49 am by 東 賢太郎

いままでハイドンについて書きたいが書けないままにきていた。

ハイドンは僕にとってかけがえのない作曲家だ。ところが、ハイドンの交響曲でどれが好きか?と自問するとこれが難しい。104曲もある。全部きくだけでも大変だ。最後のほうは甲乙つけがたい。宝石を並べられて、さあどれを選びますかと問われた気になる。ダイヤ、サファイア、ルビー、オパール、エメラルド・・・困ったものだ。

どうして宝石?それはただ美しいということではない。僕がいま思い浮かべているのは宝飾品に巧みに加工されたジュエリーではない。原石だ。高度に結晶化した高純度の石である。クラシック音楽を広く見渡しても、ハイドンほどそれを連想するものはない。

どうして宝石?それはただ美しいということではない。僕がいま思い浮かべているのは宝飾品に巧みに加工されたジュエリーではない。原石だ。高度に結晶化した高純度の石である。クラシック音楽を広く見渡しても、ハイドンほどそれを連想するものはない。

むかし受験勉強で数学にハマっていたころ、「問題文の短い問題」に凝っていたことがある。1、2行で短いけど簡単に解けない。いや、勉強不足だと手も足も出ない。何かそこには神様の創った真理の秘密がぎゅっと固めに詰まっていて、問題自身が美しい。高純度の原石なのだ。

10行もあってごちゃごちゃとした問題。神様はそんな汚いのは創らない。下僕の人間界で事務処理能力を競うだけの問題だ。誰だって腕ずくでかかれば解ける。20行もかけて解いた答案。しかしこれも汚らしい。

短い問題を、ぎりぎりまで一文字でも切り詰めて短く解く。Simple is beautiful. それが真理に最も近い、だから美しくて当然なのだという、これは美の基本原理である。音楽だって絵画だって料理だって、美と名のつくものはみんなおんなじだ。

ハイドンはその「短い解答」を思い出させる。J.S.バッハの音楽が神の手を思わせるものなら、もうすこし人間の息吹を感じるものだ。人が手で書いた見事な答案。

バッハが音で数学をすることはあっても戯れ事をすることはない。ハイドンは数学はしないがユーモア(humour)のかたまりだ。人間(human)の仕業にして無駄がない。だから満点の数学答案である。

といって、なんら小難しい音楽ではない。彼はエステルハージ家の楽長というサラリーマンであり、ご主人様をエンターテインするのが仕事だ。その目的にかなうべく100%合理的な答案を104個も書いたということである。

音楽は音によるプレゼンテーションである。それを音声と文字ですればビジネスや学問のプレゼンである。メディアが違うだけで形式論理は応用が効く。プレゼンがうまくなりたければ、ハイドンの交響曲に最高の知性によるヒントがつまっている。

簡単だ。速い2つのソナタ楽章に緩徐楽章とメヌエットをはさむマクロ構造、ソナタ楽章のソナタ形式がミクロ構造という2層の骨格を形成するDNAをもっており、この骨格が交響曲というフォーマットを定義するようになった。交響曲の父とされるゆえんである。

そのDNAを保ちつつ進化するためにソナタ形式より中間楽章が変形する傾向がある。ベートーベンがメヌエットをスケルツォに入れ替え、さらにワルツや行進曲も現れる。アンコがかわっても皮が残ればまんじゅうはまんじゅうという主張だ。

しかし同時に皮とアンコの素材がリッチになってくる。オーケストラが肥大化するのだ。オペラハウスでそれをしたワーグナーの流儀が交響曲に入る。ブルックナーとマーラーがそれの代表だ。そしてそれに反抗したのがブラームスである。

一般にそれはワーグナー派とアンチの2極対立とされるが皮相的な見方だろう。ブルックナーとマーラーは全然ちがう。ブルックナーは神の啓示を描くのに教会が必要だった。だから彼のオーケストラはオルガンを模したものだ。それに違和感はない。

マーラーは人を、というよりほぼ彼自身に模したドラマをデフォルメしたような音楽を書いた。少なくとも僕にとっては。その劇には大きな、千人もいるような管弦楽と声を要した。「まんじゅうはまんじゅうだ」はいい。しかし僕はこの肥大化にはたえがたい。

skillfulがbeautifulとは限らない。バッハの無伴奏ソナタが千人の交響曲にヴァイオリン1丁だからという理由で劣るわけではない。ファンには大変申し訳ないが、10行の美しくない問題を30行もかけて長々と解いたあんまり賢くない数学の答案用紙を連想してしまうのだ。不純物の混ざった宝石は大きくても安い。

ハイドンは交響曲はどれを聞いたらいいのか?

特に有名なのはあだ名がついている94番(驚愕)、96番(奇跡)、100番(軍隊)、101番(時計)、104番(ロンドン)あたりだ。どれも名曲であるし、クラシック好きでマーラーは知っているがこれらを知らないというのではお話にならない。

これらはみな1791年、つまりモーツァルトが死んだ年より後に書かれた「ザロモン・セット」と呼ばれる93-104番の12曲に含まれる。その12曲がハイドンを代表する看板作品であることを認めたうえで、しかし僕は1785‐6年に完成した82-87番の「パリ・セット」が人気でやや劣後していることをいつも不可思議に思っている。

そして76-78番、90-92番という2つの「トリオ」がモーツァルトの「3大」作曲の動機に関与したかもしれないという関心事についてはさらに飽きることを知らない。つまりモーツァルトの死後の作品群よりも、両巨人の共振があったかもしれない60-92番に僕なりのストライクゾーンがある。

共振を疑う方もいらっしゃるかもしれない。

僕はそれを確信している。たとえば60番「うかつ者」は1774年の作曲で18歳だったモーツァルトに無縁に思えるが、その第3楽章メヌエットのトリオ(ハ短調)に同じ調のピアノ協奏曲第24番K.491の冒頭がきこえて本当にドキッとする。それはWikiにのってもいない78番にもある。

やはりWikiにない75番にもモーツァルトのイディオムをたくさん聴きとることができる。パリとザロモンの狭間にあって、82番以降で最も評価の低いのが89番である。しかしこの曲にはモーツァルトのピアノ協奏曲第25番K.503と血縁関係を感じさせるパッセージが現れる。

それはここに書かなかったが(モーツァルト ピアノ協奏曲第25番ハ長調 K.503)、非常に興味深いことにK.503の作曲は86年、89番は87年であり、これはモーツァルトに由来するという逆の事例かもしれないのだ。同曲の第2楽章にはモーツァルトが偏愛して魔笛を特徴づけるバス進行も現れる。

ご関心あればまだまだ共振を裏付けると思われる例をお示しすることができる。かように60番以降、ザロモン以前というゾーンは興味の尽きない宝の山であり、モーツァルトをそこそこ聞いている方にはぜひ探訪をお薦めしたい。

そこまで関心はないという方も、ザロモン・セットを気に入ったならそれ以前のものも。104曲全部というわけにもいかないから名前がついているものだけでも。特にパリ・セットの82、83、87番は掛け値なしの名曲であり知らずんば人生もったいない。

最後にひとこと。総じてハイドンの交響曲は愚にもつかないニックネームがつけられており、「熊」だ「校長先生」だとシリアスな聴き手の意欲をそぎかねない名前が並ぶ。ベートーベンの曲に「めんどり」なんてのが現れることは想像もつかないだろう。パリ・セットなどずいぶんそれで損をしていると思う。

しかしそれらはすべて作曲者によるものではない。どうか素晴らしい音楽に虚心に向き合っていただきたい。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-音楽に進化論はあるか-

2014 OCT 29 1:01:27 am by 東 賢太郎

武蔵野音楽大学教授、東京藝術大学講師であられる作曲家三ッ石潤司先生から拙ブログ(モーツァルト40番)に貴重なコメントを頂戴し、大変うれしく思っております。それを読ませていただきながらいろいろと思うことがありました。

そのひとつが音楽の「進化」についてです。生物の進化とは合目的性や進歩という価値判断を伴わない「変化」であるようです。モグラの目が見えなくなることも退化ではなく進化とされます。進化論は複雑多岐な学問で僕が理解できていると思いませんが、少なくともそれをそのまま音楽に当てはめるのは無理のように思います。

音楽に進化論的なもの、それは僕の目にはロジックというより神学に近いですが、そういう観念を持ち込んだのはドイツの音楽界、学界のようです。そのことは詳しくは石井宏著「反音楽史」-さらばベートーヴェン-(新潮文庫)にあります。産業革命の近代化に遅れ、植民地も満足に得られず、劣等感と焦燥感のあったプロイセンが南ドイツを巻き込んで数の論理で優位性を追求するにあたって、ドイツ文化の優越を誇示する精神的シンボルが必要でした。

ナポレオンの台頭から普仏戦争の勝利に至る歴史で、プロイセンもバイエルンも合わせた民族意識というとそんなものはなかったわけですが、ビスマルクは普仏戦争のためにはドイツ民族としてのナショナリズムを発揚することが必要でした。そこで一定の役目が音楽に求められた。それはヒットラーがワーグナーの音楽に求めたものほど明示的ではなかったようですが、本質的に同じでしょう。

バッハ以来のプロテスタント教会音楽を起点としてドイツ人(というよりドイツ語を母国語とする人)の書いた音楽を一つの体系としてくくり、一本の縦糸を通す試みであり、それは音楽を作る側と語る側の合作でしたが前者のリーダーとなったのがヨハネス・ブラームスです。普仏戦争(1870-1年)に至る21年の年月をかけて1876年に完成した彼の交響曲第1番ハ短調はその証人のようなものでしょう。それをベートーベンの10番だと評したのはハンス・フォン・ビューローですが、この評はそのクオリティの高さを称賛すると同時にドイツ音楽に「一本の縦糸」を通すことに成功したという意味でもありました。

その縦糸が具体的に何かといえばヨゼフ・ハイドンが完成させたといわれるソナタ形式を両端楽章にもった多楽章楽曲(交響曲、協奏曲、ソナタ)でしょう。19世紀後半にはフランス人もそれらを書くようになります。あくまでオペラという伝統を守ったのはイタリアでした。18世紀まではイタリア風オペラを書けない作曲家は主流ではなく、イタリアに3年留学したヘンデルはオペラを書き、モールァルトはオペラ作曲家として大成したいと願っていました。対して留学をせずドイツ語圏にとどまった「純ドメス派」だったのがJSバッハとハイドンです。

その純ドメスの頭領たちをあえて音楽の父、交響曲の父として音楽史の起点のようにする「ドイツ学派」のようなものが西洋音楽史観を席巻した、そして本来の起点であったイタリア・オペラは脇道に押しやられてしまったという印象を僕は持っています。それはちょうどいま本を読んでいる日本古代史で、古事記、日本書紀が天皇を正当化して出雲を消し去ろうとしている姿に重なります。

レコード芸術という月刊誌がありますが新譜評は交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽、器楽曲という順番で、オペラ、声楽曲は最後です。対して英国のクラシック音楽誌グラモフォンはオペラ、声楽が筆頭で交響曲はオーケストラ曲というくくりで後の方に管弦楽曲と一緒に出てきて初めて読んだ時にあれっと思いました。日本のクラシック音楽文化はドイツ学派の強い影響下にあるのです。これは注意を喚起してしかるべきことです。

オペラや声楽の実演を聞いてあとで器楽曲を聞くと何かが物足りない、そういう経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。人間の声の素晴らしさがあらゆる楽器を凌駕する、というより楽器はその模倣であるということを感じます。ピアノやヴァイオリンがどう舞台で健闘したってエスカミーリオの歌う輝かしくセクシーな「闘牛士の歌」や、ムゼッタの「私が街をあるけば」のような華のある色香など出しようもありません。シンセサイザーも全く無力であり、声楽と器楽の狭間はきわめて深いのです。声楽優先という英国式は一理あるように思います。

ともあれ日本の評論家の書き物を読んで育った僕は、ヘンデルよりバッハの方が上だ、ヴェルディよりワーグナーの方が上等だと永く思い込んでしまいました。音楽には上等なものとそうでないものが確かにありますが、上等でなければ歴史を経て残りませんからそれはとほとんど意味のない偏見です。イタリアオペラはどことなく色物という感覚が無意識に刷り込まれたようで、もちろん自分の責任ではあるのですが、偏見のおかげで人生損したような気も致します。だから、そう思ってからはそういう書物は読まないことに決めました。

音楽の「進化」という概念があるとすれば、それはドイツ学派の作った欺瞞、策謀だと思います。ソナタで書いてない音楽ばかりのイタリアが進化に遅れた後進国であるとはとうてい思えません。そして「進化」があるのだとすれば、その帰結として現れた現代音楽が最も優れた音楽かというと、これもとうていそうは思えません。

対位法、とりわけフーガという作曲技法はドイツ学派がそんなに強調していないようですが、最も素晴らしい物を書いた人は私見ではJSバッハと思います。死の2年前にモーツァルトがライプツィッヒでバッハのモテット《主に向かって新しい歌を歌え》(BWV225)をきいて驚嘆したのは有名です。これは神品ともいえる本当にすごい音楽で、後世の誰もこんなものは書けていないのではないでしょうか。

モーツァルトの時代のピアノ奏法はドソミソドソミソのアルベルティ・バスと呼ばれるもののように左手はギター並みのコード伴奏だけというものもあり、バッハ時代の厳格な対位法音楽は後退しておりそれがモーツァルトの驚嘆の声の背景になったと思います。しかしこれを旋律の独立分化という進化なのだと見ることも可能ですし、現にずっと先の末裔が現代のポップミュージックですから子孫は大いに繁栄したわけです。

結論として、僕は音楽に進化論を持ち込むのは抵抗があります。作る側が勝手に進化しても聴衆がついてこなければ仕方がない。このことは先日のブログに書きました(なぜクラシックの名曲がもう出てこないのか?)。マーラーは初演後に不評だった自分の交響曲が聴かれる時代が必ず来ると予言し、幸運にもそうなりましたが、マックス・レーガーが自分のヴァイオリン協奏曲に贈った同じ予言は今のところ達成されたとはみえません。

もっといえば、ドイツ学派に騙されていた反動でしょうか、ファリャ、コダーイ、ヤナーチェク、ディーリアスのようなローカルな味わいがあったり交響曲を書いていない人に魅力を感じたりもします。ラヴェルが好きという感性もその路線に近いでしょう。こういう音楽がドイツ人の言う「進化」のベネフィットで出てきたとは思いません。バルトークやストラヴィンスキーのような、一見ローカルですが実はグローバルな音楽も、ドイツとは無縁の一種の突然変異的なものであったように思います。

イタリア音楽(まあ要するにオペラですが)とどう向き合うかというのは先の理由から難しくなってしまっていて、ヴェルディは誰にどういわれようといまだに苦手です。別にドイツ学派の洗脳がなかったとしても、メロディーは単純なのに良く覚えられないというのは僕にとっては犬の顔が良く見分けられないのと同じなので、つまり興味がないのだから仕方ないことなのだと観念しております。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ヴィヴァルディ 「四季」

2014 JUN 29 23:23:48 pm by 東 賢太郎

僕はバロック音楽にコンプレックスがあります。

どうしてかというと、簡単です。まずFMで時折聞いてもちっとも面白いと思わなかった。ところがです。当時メッカであった石丸電気へ行くとそれなりのバロック・コーナーがあったのです。エラート(仏)、ハルモニア・ムンディ(仏)、オワゾ・リール(英)、アルヒーフ(独)など欧州レーベルの輸入盤LPがどっさりあった。手に取ると重厚な装丁でどっしりとした芸術品という感じです。このプレミア感には惹かれましたがなにせ金のない学生の身。ネットでいくらでも試し聞きできる今とちがい、聴いたことのない曲の高価なレコードを購入するのはリスクが高くて手が出なかったのです。

基本的に宗教音楽が主流であるバロックはディープなヨーロピアンの世界です。米国レーベルではCBSやRCAのバロック録音というとJSバッハですらストコフスキーの管弦楽編曲が思い浮かぶ程度で、当時の我が国のコアなクラシックファンはそういうものを心底、小馬鹿にしていたのです。さらにLPの盤質は欧州が優秀で音が良く、米国は安手で粗悪、音はドンシャリというのが常識でした。バロック・コーナーにはチープな米国盤がないというのがこれまたプレミア感があったんですね。

客層もどことなく知的で裕福そうな中年が多く、レジでそういう人が4-5枚の大人買いをしているわきから、「お次の方どうぞ」と呼ばれて1枚だけチャイコフスキーなんかをさし出すのは恥ずかしかったですね。ところがそうこうするうちに人間は困ったもので、買えない自分が悪いのにバロックを「酸っぱいぶどう」にしてしまう(認知的不協和の解消ですね)。ロマン派や近現代音楽の方が進んだ音楽なんだということにしてしまっていて聞かなくていい理由にしていた気がします。

とくにヴィヴァルディの四季はくだらないお子様向けのデザートと思っていました。これを十八番にしているイ・ムジチというイタリアの楽団も、日本人だけがお得意さんの末期のベンチャーズみたいなものかと。しかしイ・ムジチの演奏力と音楽性は香港でこの曲のライブを聴いて確認しました。今の僕はこの曲を高く評価しています。赤毛の司祭ヴィヴァルディ(右)はただ者ではない。なにせあのJ.S.バッハがお手本にしてアレンジしているほどの人なのです。

四季(四季 (ヴィヴァルディ) – Wikipedia)はヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の 試み』作品8の第1-4曲であり、その名のとおりそのコードプログレッションは当時としては創意に満ちています。我が国でいうと江戸時代中期、1725年頃の作品ですが現在のポップスの和声の基礎がほとんどここにあるといって過言でありません。増4度減5度はほとんどなく全音階的で対位法もなく旋律と伴奏和声という単純な構造なのですが、その和声が短2度でぶつかったりバスがセブンスに落ちたり決して陳腐ではなく今の耳にも刺激とウィットに富んでいます。

最近CMでよくかかっている冬の第1楽章の「寒さで歯がガチガチ」なんて、あのなだれ込むようにかき鳴らされる和音は本当にいい。実に格好いいですね。ドイツの一級品は重み、深み、フランスのは繊細さ華やかさを感じますが、イタリアの場合はスタイリッシュで格好いい、ダンディ。まさにそういう感じです。これのピアノソロ譜を買ってきてあそこを弾いてますが、病みつきです。簡単ですが気持ちがいい。それが名曲の証しですね。ピアノで面白いというのは構造がしっかりしているという事で、それがヴァイオリン協奏曲という形で弦の魅力に置き換えられています。

春ばかり有名ですが、全曲いろいろと面白い。夏が3楽章とも短調というのが現代人とは違和感がありますね。穀物の収穫は秋であり夏には食料は底をつきます。しかも冷蔵庫がない。エアコンもない。だから照りつける過酷な太陽はマイナーキーになるのでしょうか。夏がバカンスで楽しい季節となったのは比較的最近のことかもしれません。その分、秋の音楽は活気と喜びに満ちています。しかし僕が気に入っているのは断然、冬なんです。

難しいことはぬきにしましょう。まずフルオーケストラ版です。香港時代(99年)にシトコヴェスキー / アルスター管弦楽団が来てやったのがとても良かったので、それと同系統の演奏を。カルロ・マリア・ジュリーニがフィルハーモニア管弦楽団を振ったものです。これも名演です。

もうひとつは全然違うモダンなタイプの合奏です。ユリア・フィッシャーの見事なソロ、アカデミー室内管弦楽団のスタイリッシュな伴奏も爽快です。ユリアはインタビューで四季の好きな楽章はと聞かれ「なんったって冬の第二楽章よ」と答えてます。

家で聴くのはこれが好きです。

オットー・ビュヒナー(Vn) / クルト・レーデル / ミュンヘン・プロ・アルテ室内管弦楽団

LPです。なぜ買ったかというと安いから(¥1200)。大学時代に一枚ぐらいは持っていようかという事で何の気なく買いました。ドイツ人らしいきっちりした生真面目な演奏で、なんら過激な試みも時代考証の跡もなし。秋の第2楽章にソロが一般と違う装飾的なメロディーを奏でるなど精一杯の努力はしているが今となってはレゾンデートルに欠けるきらいはあります。しかし、なんといっても音楽として心地よいのだから仕方ありません。僕の装置で聴くとエラート・レーベル独特の中音につやのある弦の音が素晴らしく、アナログ録音の最も魅力的な音が聴ける掘り出し物という意味でLPコレクションの中でも大事なもののひとつになりました。こちらがそのLPからの録音です。

LPです。なぜ買ったかというと安いから(¥1200)。大学時代に一枚ぐらいは持っていようかという事で何の気なく買いました。ドイツ人らしいきっちりした生真面目な演奏で、なんら過激な試みも時代考証の跡もなし。秋の第2楽章にソロが一般と違う装飾的なメロディーを奏でるなど精一杯の努力はしているが今となってはレゾンデートルに欠けるきらいはあります。しかし、なんといっても音楽として心地よいのだから仕方ありません。僕の装置で聴くとエラート・レーベル独特の中音につやのある弦の音が素晴らしく、アナログ録音の最も魅力的な音が聴ける掘り出し物という意味でLPコレクションの中でも大事なもののひとつになりました。こちらがそのLPからの録音です。

(こちらをどうぞ)

J.S.バッハ ブランデンブルグ協奏曲全曲

J.S.バッハ「ブランデンブルグ協奏曲」BWV1046-1051

J.S.バッハ 「ゴールドベルク変奏曲」

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。