ベートーベン ピアノソナタ第29番変ロ長調「ハンマークラヴィール」 作品106

2016 MAY 9 2:02:43 am by 東 賢太郎

このソナタは音楽であるか否かという範疇を突き抜けて、人間の精神が造りだしたあらゆるものでも最高峰のひとつであると思います。

そのような音楽がすぐ楽しめるものではなく、僕は10年はかかりました。現代音楽が耳慣れない音でもって「難しい」のとちがって、音としては奇異でもないのに何がいいのかわからなかったのです。94年にベルリンでポリーニのを聴いたのですが、それでもさっぱりでした。

この曲の第4楽章はベートーベンの讃美者だったワーグナーすら理解できず懐疑的だったそうで、20世紀まで真価は知られなかったという説もあります。僕にとって言葉がそうでしたが、日本語はニュースのアナウンサーが何を言ってるかが突然わかるようになり、英語は留学して3か月ほどして、やはりTVのCMが急に聞き取れるようになったのですが、ハンマークラヴィールソナタはそういう風にある日に急にやってきて、理解した音楽でした。

ひとことでいうと、とてもリッチな音楽です。独奏曲で40分もかかるものは作曲当時はなく、特に長大な第3楽章(アダージョ・ソステヌート)は異例だったでしょう。人間の最高の知性のすべてが結集した様はそれだけで畏敬の念をもよおすもので驚くべき輝きと建築美を放射するのですが、かといって決して無機的ではないのです。あらゆるアミノ酸が溶けこんだスープのようなもので、その養分が聴き手の精神の深いところまで届いて究極の満足感を与えてくれる。そんな曲は世の中にそうはありません。

いまこの曲の譜面を前にした心境は、ローマへ行ってパンテオンや水道橋の精緻な構造を知って感嘆するに似ます。仮にそれらを造った人が目が不自由だったとしてなんのことがありましょう。ハンディに打ち勝ったからそれが優れているのではなく、誰の作であれそれは地球上の工作物として一級品である。ベートーベンにとって聴覚疾患はそういうものです。彼は頭の中で音が聴けたのであり、それでこんな曲が書けた。聞こえたらもっといい曲が書けたわけではないでしょう、なぜならこのソナタ以上のものは想像もつかないし200年近くたっても誰も書いていないからです。

耳の聞こえる僕らはただきいて楽しめばよいのですが、どうしてもそれで済ますことはできない、耳だけではわからない何かがある、だから細部までストラクチャーを研究してみたいという僕の欲求をかりたてるという点でこのソナタは数少ない特別の音楽の一つなのです。だから何年も僕は暇をみてそうしてきており、それを書き残したいのですが膨大な分量になってしまいます。

どうするか考えますが、僕にとってこの曲がかけがえのないもの、オペラなら魔笛、シンフォニーでいえばエロイカに匹敵するものであるということを残せばとりあえず目的は達します。

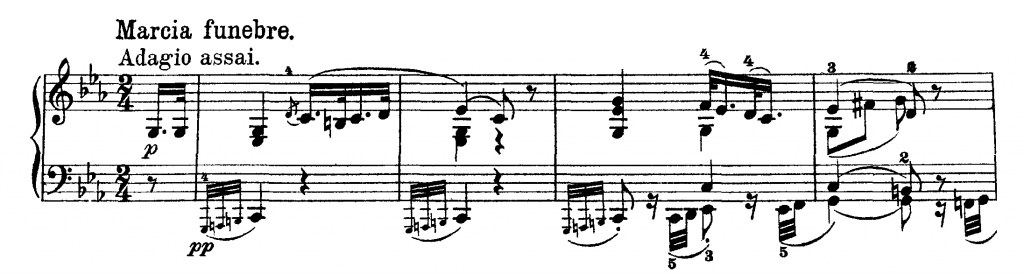

冒頭です。第1主題は2つの部分からなっています。

強烈な動機を2回たたきつける。第5交響曲と同じであり、ダダダダーンの直前に休符があったのをご記憶と思います。ここではその休符を、新たに手にした楽器(ハンマークラヴィール)の強靭な低音bが埋めています。この動機は第2楽章スケルツォ主題、および後述する重要な3度下降を含んでいます。

続く部分は p でレガートが支配する女性的なメロディーで第九の喜びの歌を思わせ、同様に見事なバスラインがついています。これが9小節目のフェルマータで止まってしまうのは第6交響曲の冒頭を思わせます。作曲時点で彼は交響曲は8番まで書いていました。ステートメントとしての冒頭動機のぶつけ方は5番より8番に近いです。

この動機はブラームスが自分のピアノソナタ第1番ハ長調の冒頭にそっくり引用しているのは有名で、以前のブログでも紹介しました。

しかし、ブラームスが交響曲第4番の冒頭主題をハンマークラヴィールの第3楽章Adagio sostenutoから引用したのはあまり有名ではないでしょう。誰かが指摘したかもしれませんが僕は知りません。もしなければ東説ということです。

3度下降のブラームス4番主題はソナタの第4楽章にもはっきりと現れますが、既述のように、元をただせばソナタ冒頭動機にすでに3度下降の萌芽は現れています。

ブラームス4番の終楽章はJ.S.バッハのカンタータ第150番、BWV 150, “Nach Dir, Herr, Verlanget Mich” – Meine Tage In Dem Leid の引用であることも、これまた有名です。一聴瞭然であります。

ブラームスは自身の最後の交響曲となるかもしれなかった4番を、第1楽章第1主題にベートーベン、そして終楽章のシャコンヌ主題にJ.S.バッハを引用し、敬愛する先人の延長として位置付けようとしたというのが僕の仮説です。グレン・グールドの第3楽章を聴くと彼もそう考えていたのかと思うほど4番主題を際立たせている(上の楽譜で♭3つになる部分が7分26秒から。7分40秒から4番主題が鳴る。7分55秒からは誰が聴いてもおわかりになるでしょう)。

第2楽章スケルツォは冒頭動機の子供です。コーダで変ロ長調の主音bが半音上のhになり、d-f#(二長調)が闖入し、ついにhに居座ってしまうのは驚きます。B♭→Dの3度転調は第1楽章冒頭主題にも適用されますが、モーツァルト「魔笛」断章(女の奸計に気をつけよ)に書きました通り当時は珍しい転調です。

主音が半音上がるクロージングの例はあまり記憶にありませんが、シューベルトの弦楽五重奏曲 ハ長調D.956の最後の最後でドキッとさせられるc#の闖入ですね、僕はあれを思い起こします。シューベルトがこのソナタを知っていたかどうか、ウィーンの住人でベートーベンの信奉者だった彼が1819年にアリタリアから出版されたこの曲の楽譜を見なかったという想定は困難ではないでしょうか。

第4楽章のコーダでg、a、b、c、dに長3度が乗っかって順次あがっていくなどのベートーベンのプログレッシブな部分はやはりブラームスの第4交響曲終楽章コーダの入りの部分で、またこれは空想になりますが同楽章冒頭ラルゴでのf の4オクターヴの上昇はショパンが第3ソナタの終楽章の冒頭で採用したかもしれません。ショパンはベートーベンの友人フンメルと知己であり、1830年から1年ウィーンに住んでいたのです。

第4楽章の序奏部の最後のあたりで、これについてはどこがどうということはないのですが、僕はいつもブラームスのピアノ協奏曲第1番の響きを思いだしています。彼がこのソナタ冒頭を引用するほど親しんでいたのは事実であり、しかも、クララは事実これを弾いていたのです。PC1番はクララへの愛の曲であり、交響曲第4番は締めくくりの曲だった。ピアノソナタ第1番ほど確信犯的にではなく、ほのかに、しかしクララが聴けば分かるに違いない程度にハンマークラヴィール・ソナタを縫い込んだという想像は、そう的はずれでもないような気がするのですが・・・。

20世紀まで誰も理解できなかったかもしれないこの巨魁なソナタ。しかし数名だけは真価をわかって自作に引用までしたかもしれない。何か不可思議な磁力があるということ、僕如きが主張するより彼らが雄弁に語ってくれていると思います。

では最後に、ハンマークラヴィール・ソナタ全曲を。スビャトスラフ・リヒテルの75年のプラハでのライブです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-津軽海峡冬景色の秘密-

2015 NOV 5 1:01:48 am by 東 賢太郎

石川さゆりさんのファンではありますが、天城越えも名曲ではありますが、それはそれとして、津軽海峡冬景色という曲にはどうにも僕を惹きつけるものがあります。それは何なんだろう?

やっとわかりました。やっぱりあああ、あ~~~なんですね。

たぶんあああは地声、あ~~~は裏声でしょう。この段差。すごく男心をくすぐるのです。音名で言えばミファミ、ド~~~です。ミからドへの6度のジャンプ。しかも声の色まで変わる。ここにこの曲の勝負どころ、頂点があると思うのです。

この6度ジャンプ。どっかできいたことがあるぞ。え~~と・・・

ありました。これです。

おわかりでしょうか?ワーグナーのトリスタンとイゾルデの冒頭です。ラファ~~ミはチェロが弾きますがラファは6度ジャンプです。この音程、ちょっと悲痛な感じがするのは僕だけでしょうか。チェロのラは解放弦でファでクレッシェンドして緊張感ある音に色が変わります。ppで聴こえるか聴こえないかでそっと入って、音程と音色で聴衆の耳をそばだたせる。非常に印象的な幕開けです。

この6度跳躍って、すごいインパクトがあって耳に残るというか、こびりつくのです。きのうショスタコーヴィチの15番を聴いたと書きましたが、あの第4楽章にワーグナーの引用が出てきて、ジークフリートの葬送行進曲のあとですが、まさにこのトリスタンの最初の4音が鳴ります。どきっとします。

津軽海峡が三木たかしさんの作曲なのはまったく知りませんでしたが、彼は「つぐない」の作曲家でもあったのでびっくりです。

クラシック徒然草-テレサ・テン「つぐない」はブラームス交響曲4番である-

津軽海峡のフシはこれまた似たものがクラシックにあります。

シューベルトの「白鳥の歌」からの4曲目二短調「セレナーデ」です。たいていの人が知っている音楽の授業でおなじみのメロディーでしょう。

楽譜はチェロ用にト短調になってるので津軽海峡と同じイ短調で書きますと、出だしの「上野発の夜行列車」ミミミミファミララララシラが「秘めやかに( 闇をぬう) 」ミファミラ~ミ、「静けさは~果てもなし」ミファミド~~ミに「あああ、あ~~」のミファミド~~と全く同じ音素材とリズムで6度跳躍が現れます。

もうひとつ、和声です。

「わ~たし~も~ひとり~~、れんらく~せんにのり~」 にはDm6、Am、F、B7、E7susu4、E7というコードがついてますが、バスがfからhに増4度上がって「せんに」のB7、これはドッペル・ドミナントといいます。ドミナントのドミナントです。

実に劇的、激情的でロマンティックな効果がありますが、これの元祖はベートーベンだと思っています。上記ブログに書いたモーツァルトの20番のカデンツァがそう。そして、あまり指摘されませんがエロイカにも出てきます。

第2楽章の冒頭、5小節目のf#です。この音符、なくてもいいんです。というより、凡庸な人は入れないでしょう、バスのgと長7度の不協和音になるんで。実際の音は鳴りませんが、ベートーベンの耳にはD7のドッペルドミナントが聞こえていたわけで、そのソプラノだけをひっそりと鳴らした。凡夫と天才の差はこういうところにあります。

「つぐない」もそうですが三木さんの和声はこういう隠し味に満ちていて、何度聴いても飽きないのだと思います。クラシックがクラシックたるゆえんをおさえている。津軽海峡冬景色をピアノで弾くのは快感です、なんたってよくできたクラシックですから。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調D960

2015 JUN 22 23:23:12 pm by 東 賢太郎

幸いにも大病の経験はないのですが、水疱瘡になったことがあります。当たり前?実はそれが2009年、なんと54才のことなのです。赤ん坊の時にやってなかったようです。

最初に行った町医者で風邪といわれたので薬を飲んで寝ていたら翌日になって体中に優に百か所ぐらい発疹が出ました。あわてて病院に電話しましたが「もう遅いですね、安静にして家で治してください」でした。うつるから来るなということのようです。

子供たちはすぐ治りましたが年寄りは熱が下がりません。鏡をのぞくと顔が斑点だらけでぎょっとしました。体温計を見るといつも40度前後で、これが3日続いた。頭が朦朧として夜中に妙な夢を見ます。もうだめかもしれないと思ったのはこの時だけです。

体中の発疹がつぶれてかさぶたになると治るのでどうということはないのですが、それは後講釈。鏡に映る我が身を見て梅毒患者の写真を思い出してしまい、情けない話ですがすっかり怖気づいてしまったのです。

仕事はもちろん音楽どころでもない。あの恐怖から逃がしてくれるもの?なにもなかったですね。ただただ寝てるだけですが眠れるわけでもなく、昼間から悪夢のなかにいるみたいで時が長く、あたりがやけに静かでした。

シューベルトは梅毒で、それがもとで31歳で亡くなりました。体に巣食っているそれが何なのか、現代医学でわかっていても怖いだろうに、どんな精神状態でいられたんだろうと同情してしまいます。水疱瘡程度で落ち込んでしまった自分がいましたからね、怖さはわかる気がするのです。

シューベルトは梅毒で、それがもとで31歳で亡くなりました。体に巣食っているそれが何なのか、現代医学でわかっていても怖いだろうに、どんな精神状態でいられたんだろうと同情してしまいます。水疱瘡程度で落ち込んでしまった自分がいましたからね、怖さはわかる気がするのです。

彼はおそらく日々そうした恐怖におびえ、つきあい、手なずけ、だまし、憔悴する自分もだまし、何か集中できるものを手にして逃避したくて、結局その不可避な帰結としてハ長調交響曲、未完成交響曲、弦楽五重奏曲などを生への希求のように一心不乱に書いたのではないでしょうか。それらは、だからでしょう、とても尋常とはいえないものを孕んでいます。

それを最も感じてしまう音楽は、最後のピアノ・ソナタ第21番変ロ長調D960です。人生へのはかない憧憬を秘めたような主題がピアニッシモでひっそりと始まりますが、それが一段落すると、はるかピアノの左の方に離れた低い鍵盤でのトリルが地底の声のように響きます。

変ロ長調だった主題はその声に引っ張られるかのように変ト長調に強引に転調します。もうこの時点でこれは普通のソナタではないのですね。生への憧憬は地獄にひきずられています。展開部の軋む短2度、真に驚くべきめまぐるしい転調の嵐は聴く者の精神を射すくめ、うつろにします。

再現部にはいるところの休符、この時間が止まって何かをじっとのぞきこむような静止は未完成交響曲を思わせます。そして主題が短調になり、悲痛が支配するとまた音楽は止まります。この陰影はチャイコフスキーが悲愴交響曲にもっていきました。そこでも作曲者は黄泉に引きよせられています。楽章は地底のトリルで幕を閉じます。

第2楽章は、静かなる別れの音楽です。これも怖い音楽ですね。嬰ハ短調はホ長調の平行調で、彼の精神は主調の変ロ長調からもっとも遠い所をさまよっています。彼は何かを聞いてしまっています。そしてどこへ行くのか、何から別れなくてはならないのか?

前半の2楽章が彼岸の音楽だったことに、彼の生への憧憬が反駁します。第3楽章、スケルツォ。生への回帰です。第4楽章、ハ短調で始まり、変ロ長調に帰ります。戻ってきたい。最後の力をふりしぼりますが、それは自分への欺瞞でしかない。それを知ってしまっている絶望をふりきろうとするように、曲は強い和声で終結します。

未完成交響曲にあらわれる全休符。地獄の深淵がぱっくり口を開いているような黒い空間、あの慄然とする不気味さは僕が寝込んでいるときにうなされた夢に似ます。それは人が何をしようと抗えるものではなく、どうしようもなくそこに超然と冷たく在って、避けようのないものです。

他の人の書いた音楽、あのモーツァルトのレクイエムにでさえもそれを見ることはありません。ほどなく彼岸に旅立つことを知っていたシューベルトの音楽だけが、作曲家の意思とは関係なくそれの気配を漂わせている。このソナタはそれを感知できる人だけが表現できるものが霊気のようにあり、それは楽譜のどこにも書かれていないのです。

この曲を見事に描ききった演奏としてマリア・ユーディナ以上のものを知りません。第1楽章第1主題はすでに薄暮のなか天国に召されるかのように遅く、それが同じく遅いリヒテルやアファナシエフの虚無感ではなく僕はラファエロの天使を思い浮かべます。ところが地底のトリルで導かれた第2主題は速く軽やかであたりにさっと陽がさすのです。この透明なタッチへの転換!展開部の短2度の切り裂くような痛み、救いを求める強烈な叫び、そしてまた訪れる天国のやわらかな光。短調部分の悲しさ。すさまじいピアニッシモと恐ろしい地底の声!シューベルトの心の揺れがこの演奏ほどの振幅で痛切に語られたものはないのではないでしょうか。第2楽章の彼岸の世界は灰色に包まれますが激情と花園の安寧が交叉します。第3楽章の天使が飛び交う生への回帰、そして終楽章は活気あるテンポと激情の爆発が死を振り切ろうと最後の抵抗をみせますが、それなのに暗さが支配しているのです。小手先の解釈と雲泥の差である人生をかけた至芸であり、テンポ、ダイナミズム、タッチに彼女の持てるものを使い尽くした渾身の演奏であります。1947年録音。この第1楽章はリヒテルに影響を与えたかもしれません。

ユーディナのテンポがどうも・・・という方もおられるでしょう。一般にあまり違和感のないものからひとつ、ルドルフ・フィルクシュニーの演奏です。第2楽章の中間部はかなり速い。1969年のロンドンのライブで、幻想的な一貫性あるドラマというより場面ごとの性格を深く掘り下げた趣です。音は鮮度が低いですがクリアなタッチは十分に伺え、第3楽章の軽さが見事です。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(サー・コリン・デービス)

2015 JAN 10 0:00:11 am by 東 賢太郎

コリン・デービスの名はずいぶん早くから知っていた。それは名盤といわれていたアルトゥール・グリュミオーやイングリット・ヘブラーのモーツァルトの協奏曲の伴奏者としてだ。リパッティのグリーグ協奏曲を伴奏したアルチェオ・ガリエラやミケランジェリのラヴェルト長調のエットーレ・グラチスもそうだが、超大物とレコードを作るとどうしても小物の伴奏屋みたいなイメージができて損してしまう。

それを大幅に覆したのが僕が大学時代に出てきた春の祭典とハイドンの交響曲集だ。どちらもACO。何という素晴らしさか!演奏も格別だったが、さらにこれを聴いてコンセルトヘボウの音響に恋心が芽生えたことも大きい。いてもたってもいられず、後年になってついにそこへ行ってえいやっと指揮台に登って写真まで撮ってしまう。その情熱は今もいささかも衰えを知らない。

彼は最晩年のインタビューで「指揮者になる連中はパワフルだ」と語っている。これをきいて、子供のころ、男が憧れる3大職業は会社社長、オーケストラの指揮者、プロ野球の監督だったのを思い出した。ところが「でも、実は指揮にパワーなんていらない。音楽への何にも勝る情熱と楽団員への愛情があれば良いのだ」ともいっている。これは彼の音楽をよくあらわした言葉だと思う。

サー・コリンが一昨年の4月に亡くなった時、何か書こうと思って書けずにきてしまったのは、ロンドンに6年もいたのに驚くほど彼を聴いていないのに気がついたからだ。彼が晩年にLSOとライブ録音した一連のCDを聴いていちばん興味を持っていた指揮者だったのに・・・。youtubeにあるニューヨーク・フィルとのシベリウス3番のライブを聴いてみて欲しい。こんな演奏が生で聴けていたら!

僕がクラシック覚えたてのころ彼のお決まりの評価は「英国風の中庸を得た中堅指揮者」だ。当時、「中庸」は二流、「中堅」はどうでもいい指揮者の体の良い代名詞みたいなものだった。それはむしろほめている方で、ドイツ音楽ではまともな評価をされずほぼ無視に近かったように思う。若い頃のすり込みというのは怖い。2年の米国生活でドイツ音楽に飢えていた僕があえて英国人指揮者を聴こうというインセンティブはぜんぜんなかった、それがロンドンで彼を聴かなかった理由だ。

それを改める機会はあった。93年11月9日、フランクフルトのアルテ・オーパーでのドレスデンSKを振ったベートーベンの第1交響曲とベルリオーズの幻想だ。憧れのDSK、しかも幻想はACOとの名録音がある。しかし不幸なことに演奏は月並みで、オケの音も期待したあの昔の音でなかったことから失望感の方が勝っていた。これで彼への関心は失せてしまったのだ。もうひとつ98年5月にロンドンのバービカンでLSOとブラームスのドッペルを聴いているが、メインのプロが何だったかすら忘れてしまっているのだからお手上げだ。ご縁がなかったとしかしようがない。

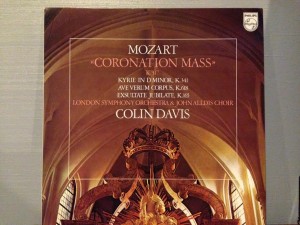

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

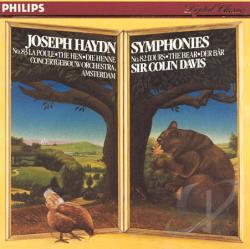

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

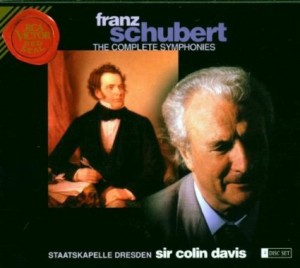

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

あとどうしてもふたつ。 ヘンデル メサイアより「ハレルヤ」(Handel, Hallelujah) に引用した彼のヘンデル「メサイア」は彼のヘンデルに対する敬意に満ちた骨太で威厳のあるもので愛聴している。そしてLSOとのエルガー「エニグマ変奏曲」も忘れるわけにはいかない代表盤である。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-冬に聴きたいクラシック-

2014 NOV 16 23:23:26 pm by 東 賢太郎

冬の音楽を考えながら、子供のころの真冬の景色を思い出していた。あの頃はずいぶん寒かった。泥道の水たまりはかちかちに凍ってつるつる滑った。それを石で割って遊ぶと手がしもやけでかゆくなった。団地の敷地に多摩川の土手から下りてきて、もうすっかり忘れていたが、そこがあたり一面の銀世界になっていて足がずぶずぶと雪に埋もれて歩けない。目をつぶっていたら、なんの前ぶれもなく突然に、そんな情景がありありとよみがえった。

ヨーロッパの冬は暗くて寒い。それをじっと耐えて春の喜びを待つ、その歓喜が名曲を生む。夏は日本みたいにむし暑くはなく、台風も来ない。楽しいヴァケイションの季節だ。そして収穫の秋がすぎてどんどん日が短くなる頃の寂しさは、それも芸術を生む。 ドイツでオクトーバー・フェストがありフランスでボジョレ・ヌーボーが出てくる。10-11月をこえるともう一気にクリスマス・モードだ。アメリカのクリスマスはそこらじゅうからL・アンダーソンの「そりすべり」がきこえてくるが、欧州は少しムードが違う。

思い出すのは家族を連れて出かけたにニュルンベルグだ。大変なにぎわいの巨大なクリスマス市場が有名で、ツリーの飾りをたくさん買ってソーセージ片手に熱々のグリューワインを一杯やり、地球儀なんかを子供たちに隠れて買った。当時はまだサンタさんが来ていたのだ。そこで観たわけではないのだがその思い出が強くてワーグナーの「ニュルンベルグの名歌手」は冬、バイロイト音楽祭で聴いたタンホイザーは夏、ヴィースバーデンのチクルスで聴いたリングは初夏という感覚になってしまった。

クリスマスの音楽で有名なのはヘンデルのオラトリオ「メサイア」だ。この曲はしかし、受難週に演奏しようと作曲され実際にダブリンで初演されたのは4月だ。クリスマスの曲ではなかった。内容がキリストの生誕、受難、復活だから時代を経てクリスマスものになったわけだが、そういうえばキリストの誕生日はわかっておらず、後から12月25日となったらしい。どうせなら一年で一番寒くて暗い頃にしておいてパーッと明るく祝おうという意図だったともきく。メサイアの明るさはそれにもってこいだ。となると、ドカンと騒いで一年をリセットする忘年会のノリで第九をきく我が国の風習も捨てたものではない。メサイアの成功を意識して書かれた、ハイドンのオラトリオ「天地創造」も冬の定番だ。

チャイコフスキーのバレエ「くるみ割り人形」、フンパーディンクの歌劇「ヘンゼルとグレーテル」はどちらも年末のオペラハウスで子供連れの定番で、フランクフルトでは毎年2人の娘を連れてヴィースバーデンまで聴きに行った懐かしの曲でもある。2005年末のウィーンでも両方きいたが、家族連れに混じっておじさん一人というのはもの悲しさがあった。ウイーンというと大晦日の国立歌劇場のJ・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」から翌日元旦のニューイヤー・コンサートになだれこむのが最高の贅沢だ。1996-7年、零下20度の厳寒の冬に経験させていただいたが、音楽と美食が一脈通ずるものがあると気づいたのはその時だ。

さて、音楽そのものが冬であるものというとそんなにはない。まず何よりシベリウスの交響詩「タピオラ」作品112だ。氷原に粉吹雪が舞う凍てつくような音楽である。同じくシベリウスの交響曲第3、4、5、6、7番はどれもいい。これぞ冬の音楽だ。僕はあんまり詩心がないので共感は薄いがシューベルトの歌曲「冬の旅」は男の心の冬である。チャイコフスキーの交響曲第1番ト短調作品13「冬の日の幻想」、26歳の若書きだが僕は好きで時々きいている。

次に、特に理由はないがなぜかこの時期になるとよくきく曲ということでご紹介したい。バルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」、プロコフィエフのバレエ音楽「ロメオとジュリエット」がある。どちらも音の肌触りが冬だ。ラヴェルの「マ・メール・ロワ」も初めてブーレーズ盤LPを買ったのが12月で寒い中よくきいたせいかもしれないが音の冷んやり感がこの時期だ。そしてモーツァルトのレクイエムを筆頭とする宗教曲の数々はこの時期の僕の定番だ。いまはある理由があってそれをやめているが。

そうして最後に、昔に両親が好きで家の中でよくかかっていたダークダックスの歌う山田耕筰「ペチカ」と中田喜直「雪の降る町を」が僕の冬の音楽の掉尾を飾るにふさわしい。寒い寒い日でも家の中はいつもあったかかった。実はさっき、これをきいていて子供のころの雪の日の情景がよみがえっだのだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ノリントン・N響のシューベルトを聴く

2014 OCT 26 17:17:03 pm by 東 賢太郎

渋谷公園通りを区役所の方へ上がっていくと、先月はデング熱の蚊を注意しなくちゃと思っていたことを思い出します。もう1か月か、早いものですね。

交差点の左は渋谷公会堂で昔はここでもクラシックのコンサートがありました。高校生の頃、ロジェストヴェンスキーがモスクワPOを連れてきてチャイコフスキーの悲愴をここでやりましたが、それが外国オケを聴いた初めて、悲愴の生も初めてでした。

大学生の頃、家内とそこを歩いていて、歩道橋の上で西の空にオレンジ色のUFO?を見たのを覚えてます。真っ昼間ですし錯覚じゃないですね、まわりの人もみんなびっくりしてましたから。かなり大きめで宙に浮いていて、スーッと動くと跡形もなく消えました。そんなことを思い出して、並木道から後ろを振り返ると、もう歩道橋はなくなっていました。

定期公演というのは僕にとっておまかせの寿司屋に行くみたいなもんです。何をやるのか知らず、プログラムでロジャー・ノリントンがシューベルトの未完成とグレートを振ることを知りました。へえ、これは面白そうだ。

前回ベートーベンの5番とピアノ協奏曲3番を聴いてすっかり好感を持っています。彼は弦楽器をノンヴィヴラートで弾かせますが、音色という点からもピッチという点からも奏者の集中力という点からも僕はこれを支持します。ヴィヴラートのかけ方というのは奏者の気持ち次第で指揮者がコントロールできないし、全員がシンクロするはずもないので必ず微妙な不協和が生じているはずです。かけてない音に慣れるとどこか汚い感じがしてきます。

ところで未完成という曲ですが、作曲当時としてはずいぶん異色な曲ですね。ロ短調というのはありふれたニ長調の並行調だからありそうなものですが、当時ではJSバッハの管弦楽組曲第2番とミサなど、ハイドンの弦楽四重奏曲37、64番、モーツァルトのアダージョk.540ぐらいでしょうか。シンフォニーとして異常な調性選択です。

暗い調性、地底からわき起こるような低弦の開始、シューベルトはそれを第4楽章でどんな風に幕を閉じる計画で作曲を始めたのだろう?ロ短調のままかロ長調にしたのか?知る限り、こんな不気味な開始の交響曲はそれまで例がありませんし、まったく想像もつきませんね。

ところが、いま我々は未完成の冒頭の3つの音 h、cis、d でやはりロ短調で開始するチャイコフスキーの悲愴交響曲を知っています。その音列の由来を同じ名前で呼ばれるベートーベンのソナタに求める人もいますが、そちらはハ短調であり、僕は先祖は未完成であると思っています。

悲愴交響曲は、この「はじまり」の帰結として、もうこれしかないだろうというほどぴったりの「おしまい」をもっています。シューベルトがこれを書いた1822年に、それは天才の頭にも浮かびえないほどadvanced なもの、歴史の先を行ったものだったのではないでしょうか。彼は才能の求めるままに、結局おわりのないものを書き始めていたのかもしれません。

そこに続く第1主題はオーボエ、クラリネットのユニゾンです。この曲はその2つにホルン、トロンボーンが目立ち、フルートとトランペットは影が薄いオーケストレーションです。派手なことはなにも起こらない曲想にトロンボーン3本というのも異様です。それがお葬式の楽器であることも意味深で、悲愴交響曲の第4楽章のおしまいの銅鑼のところを思わせます。

これを書いていた時、彼は梅毒に苦しみ絶望の淵に立っていました。

第2楽章で、主題が再現して第1ヴァイオリンがppのユニゾンでe-e とオクターヴ上がるところが注目されます。自筆譜を見ると、シューベルトはその次にすぐクラリネットの旋律を6小節書き込んでいますが、それをぐしゃぐしゃと消して、2小節後から現行のイ短調のオーボエの旋律を書いているからです。それが想定外だった証拠にそのページはクラリネットとオーボエの譜面の上下が逆になってしまっています。

この魂が天空に吸い寄せられるようなユニゾンの経過句! ここで彼は「何か」を聴いてしまい、その命ずるままに急遽オーボエに書き換えたのではないでしょうか。僕にはそう見えます。このユニゾン経過句は計4回現れますが、これはその2回目です。ところが1回目のほうは、そのユニゾンの第1音自体 h だったのを、これもぐしゃぐしゃと消して gis に書きなおしているのです。

現行譜はその gis から e cis と降りてきてそこから嬰ハ短調になるのですが h はその構成音ではないので何調にするつもりだったのだろう? 調が違うとすると曲自体のグランドデザインがまったく変わります。ということはそれはスコアを書きながら固めていったのではないか?上記の楽器の入れ替えも、入りの小節まで違いますから音色変更というよりデザイン変更なのです。

このユニゾン経過句の自由な転調可能性を変換機にして調性を即興的にデザインしながら、最後は ppp で変イ長調という僕の耳にはとても意外なところまで飛んでいった挙句、虚空に導かれながら元のホ長調に戻った安堵感をたたえて終わります。 まるであの世にまで旅したかのようです。

書くべきことは書いて満足したのか、器に入れる楽想もすべもなくなったのか、それはわかりませんが、とにかくそこでやめてしまった。自筆譜69ページで第2楽章は終結。次いで70と左上に書き込み、第3楽章を20小節書いたところで五線紙は空白となっています。

ところが自筆譜には表紙があります。これは実に奇妙です。もしそれが本物であるなら、そこに書き込まれた1822年10月30日にシューベルトはこのトルソを「Sinfonia in H moll」と堂々と呼び、後世に残そうと意図し、第2楽章で筆を置くことを自ら決めたことになります。つまり「満足説」が正しいように見えるのです。

しかしそうだとすると奇妙なことになります。それならどうして第3楽章の書きかけの1ページを破棄しなかったかということです。わざわざ作りかけですよとわかる状態で残す必要が何故あったのでしょう?それを献呈することは作りかけの料理を出すのと同じことで常識的には非礼ですから、やはり何か不可避の理由でトルソのまま残ってしまい、何かの理由で表紙を作り日付を入れたということではないでしょうか。

つまり、作曲者は第2楽章を書き終えて深い充足を覚えたのだ、だから筆を置いたのだというロマンティックな説はもっともらしいのですが、物証からどうもすっきりしません。書く気がおこらなくなって放置され、トルソでも価値があると認める誰かに献呈か売却しようと表紙をつけ、そのままにしているうちに命が尽きてしまった、なんてことになれば非常にスッキリしますが。

私見では、彼は満足したのではなく、暗い音楽に出口を見つけることはできないと断念したのだと思います。音楽はオーボエに書き換えたところあたりから黄泉の国の響きを湛えはじめ、交響曲という器には入らないものに変質していたと思われます。しかし第3楽章に諧謔性という俗世間臭のあるスケルツォが来るというベートーベンの打ちたてたパラダイムの呪縛を壊すこともできず、彼は耐えられなかったのではないでしょうか。

だからもう書きたくなかった。病気に小康を得たのかもしれませんが、とにかくもっと明るくて生きる力に満ちた音楽、病気に打ち勝つ音楽を、そういう創作の欲求が内面から彼を突き動かしたのではないでしょうか。そこで新たに書き出した曲こそハ長調の大交響曲であり、そうとでも考えないと人生の最後の最後に至って爆発したこの音楽の強靭な生命力は説明できないように思うのです。

さてノリントンの演奏ですが未完成のほうは編成をやや小さめにした古典的なたたずまいが好ましく、細かなフレージングや強弱に聞きなれないものもありましたが、考え抜かれた面白いものでした。第2楽章はやや速めで、ちゃんと第2楽章にきこえました。正しいともいえるしそうではないともいえる。あの表紙をどう解釈するかですね。僕の立場では、このトルソ感は正調と感じられます。

さてハ長調です。フレージングもテンポも意外性に満ち、飽きることなしです。僕がこの自筆譜をウィーン楽友協会の資料室で見せてもらったことを以前に書きましたが、冒頭のホルンソロは現行と違うのです。しかしノリントンは現行通りで、彼のオーセンティシティがどこまで本格的なのかはよくつかめませんでした。オケは未完成の倍ぐらいのイメージで第1Vn16人、Cb8人と舞台一杯であり、古典的性格を前面に打ち出そうとするのか現代オケの機能と音量を求めたのか中途半端な印象はありました。

第1楽章の主題に聞きなれないアクセントや強弱がついたり、木管の合いの手がffぐらい強かったり、スケルツォの3拍子の1拍目が強いので音楽が流れずごつごつしたり、とにかくユニークです。ペダル式でないティンパニの固めの音、Cbのごりごり、ホルンの低音のブラッシーな金属音などシューベルトには聞きなれない音もあり、大オーケストラ空間のあちこちからそれが飛んでくるのは現代音楽を聴くのに似た快感すらありました。

知的好奇心は大いに満足されたのですが、これほど全曲が終わってみて熱い感動があまり残らなかったザ・グレートというのも記憶がなく、そういう意味でも考えさせられるものでありました。これは精神の暗闇の中をさまよって前の交響曲を書いていた、その鬱状態に打ち勝ったことを刻印した曲なのです。だから終楽章はそう演奏されなければならないと思います。

ノリントンの知的なアプローチは後世の演奏家がつけた手垢が落ちた姿に目を見張る効果はあるのですが、それは作品の生まれたままの姿、それが本来与えるはずであった強い感動とは別なことに驚いているに過ぎないかもしれません。後世だからこその驚きだから。これは難しい問題を含んでいます。

京都の平安神宮は平安京の大内裏を再現したため鮮やかな朱色に塗られています。多くの寺社仏閣や仏像も創建当初は鮮やかな金や朱の彩色を施されていたそうです。それが長い年月を経て今の様に古色蒼然となっている。その風情に我々はわびさびや風流などを感じているのです。もしそれを創建時の彩色に戻したら?恐らく抵抗感がある人が多いと思うのです。

ノリントンが創建時の色で描いたシューベルト。好き嫌いでいえば好きなのですが、やっぱり僕の感性はなん百回もきいたこの曲の解釈、ものすごい感動を引き起こした名演奏(それは古色蒼然の仏像のほうなのですが)、それが見えてこないと感動しない。彼のハイドンとベートーベンはとてもいいのですが、モーツァルトとシューベルトになると・・・という感じがします。

古典音楽解釈は演奏のデフォルメまで時間の経過とともに原典の一部になっていくということなのでしょうが、その度合いは作曲家、作品の個性によって変わってくる、そういうことなのかなと思いながら帰途につきました。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト交響曲第9番ハ長調D.944「ザ・グレート」

2014 JUN 9 23:23:54 pm by 東 賢太郎

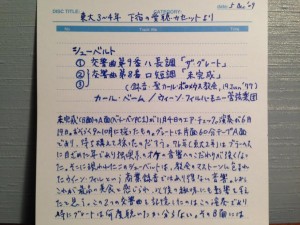

大学3年の秋にNHK FMでカール・ベームがウィーン・フィルを指揮したこの曲と8番の放送がありました。それをラジカセでエアチェックしましたが、それとゲルト・アルブレヒトが同じオケを振ったシューマンの2番、そしてミヒャエル・ギーレンがベルリン・フィルを振ったブラームスの1番という3つの交響曲録音が僕の宝物でした。シューマンのカセットは無念にも紛失してしまいましたが後の2つはCDRに焼きなおして(写真)、ラジカセ収録とは思えない良い音で残っています。

大学3年の秋にNHK FMでカール・ベームがウィーン・フィルを指揮したこの曲と8番の放送がありました。それをラジカセでエアチェックしましたが、それとゲルト・アルブレヒトが同じオケを振ったシューマンの2番、そしてミヒャエル・ギーレンがベルリン・フィルを振ったブラームスの1番という3つの交響曲録音が僕の宝物でした。シューマンのカセットは無念にも紛失してしまいましたが後の2つはCDRに焼きなおして(写真)、ラジカセ収録とは思えない良い音で残っています。

ベームの9番は77年6月19日聖カール・ボロメウス教会とあります。これは正規録音がありませんがあまりに素晴らしい演奏であり、教会の残響に柔らかく溶け込むVPOの音響は音楽とともに「天国的」です。下宿でこのカセットをヘッドホンで何度も何度も聴いて僕はこの曲を記憶しましたし、この録音の見事な音響が後に僕の独墺系のオーケストラを再現する際の好みを決定づけたという意味で非常に重要な演奏です。

右がその好みから機器を選び、それをいろいろ調節した現在のリスニングルームです。壁も床も石なのはオーディオの常道に反します。アンプやスピーカーの個性が薄まるからです。しかしそれはオーディオマニアの理屈であって、音楽マニアとしては個々のパーツの個性よりもトータルに出てきた音という「最終結果」だけが関心の対象です。だから部屋ごと鳴ってもいいと思い、こういうことになりました。

右がその好みから機器を選び、それをいろいろ調節した現在のリスニングルームです。壁も床も石なのはオーディオの常道に反します。アンプやスピーカーの個性が薄まるからです。しかしそれはオーディオマニアの理屈であって、音楽マニアとしては個々のパーツの個性よりもトータルに出てきた音という「最終結果」だけが関心の対象です。だから部屋ごと鳴ってもいいと思い、こういうことになりました。

僕はヴァイオリンの高音が金属的なのが大嫌いです。モーツァルトもそうだったらしくトランペットやフルート も刺激的だと嫌っており、柔らかいヴァイオリンの音色は「バターのようだ」と褒めています。この9番の弦はバターのような音で鳴り、この部屋全体が音に包まれて教会のようになります。それに右のブルメスターの808というプリアンプで高音と低音のヴォリュームを別々に調節すると、トスカニーニやセルのようなハイ上がり目の録音でもそこそこうまくバランスしてくれるように感じます。

も刺激的だと嫌っており、柔らかいヴァイオリンの音色は「バターのようだ」と褒めています。この9番の弦はバターのような音で鳴り、この部屋全体が音に包まれて教会のようになります。それに右のブルメスターの808というプリアンプで高音と低音のヴォリュームを別々に調節すると、トスカニーニやセルのようなハイ上がり目の録音でもそこそこうまくバランスしてくれるように感じます。

さて、この曲は演奏時間が約1時間かかる音楽史上初の大交響曲であります。ベートーベンの第九があるではないかと思われるかもしれませんが、第九は最終楽章がカンタータでソナタ形式ではなく、真の形式を満たしたという意味でこれが最初です。直接的にはこの曲を発見し「天国的な長さ」と評したシューマンの同じハ長調の2番、さらにその先にはブルックナーが後継者として控えます。

後世のブラームスが脱しきれなかった先達ベートーベンの影響は終楽章のテーマにうっすらと感じられる以外ほとんどなく、歌に満ちた幸福な音楽はむしろ対極にあり、真にシューベルティアンな天国のような転調は麻薬的?常習効果をもたらすとすら形容したくなります。最も好きな交響曲のひとつであり、聴かなくてすんでいる時期もあるのですが、いざ一度聴いてしまうと10種類のCDを立て続けに聴いてまだ足りないという困った状態になる曲です。

指揮者サイモン・ラトルが言っていますが、病(梅毒)を患ったシューベルトの心の闇がロ短調で暗くて重い8番(未完成)に描かれたとするなら、この9番はそこからの出口の見えない脱却かもしれません。同じ音型の際限のない繰り返しは当初演奏不能とまでされましたが、何かの飽くことのないだめ押しか、それとも逃げ切れない逃避なのかもしれません。作曲とスコア発見の事情に関しては拙稿をご覧ください。 シューベルト交響曲第8番ロ短調D.759「未完成」

この曲は巨大な弦楽四重奏であり、その終楽章はあらゆる音楽の中でも特筆すべき明るさと精神的な活力を与えてくれます。楽員が真の共感と情熱をもって演奏した場合に限られますが、「生きる力」「明日への希望」をこんなにくれる音楽は僕は他に知りません。ベートーベンの運命交響曲は我々を外的な力で有無を言わさず鼓舞しますが、このザ・グレートは心の内面の力で精神を熱くし、体の奥底に火をつける感じがします。

この曲の天衣無縫で完璧かつ法外な美しさを僕ごときが文字であらわすのはとうてい不可能です。何をどう考えても無理、無力と感じるしかないというどうしようもない規格外、超弩級の作品です。作り物めいた部分が皆無であり、同じ音型の反復が少しも退屈でなく、神の造った発酵食品のようなコード・プログレッション(和声進行)は一度覚えたら病みつきになるしかありません。この曲を知らずに死んでしまうことだけは避けて下さい、というのが凡才のお伝えできる最上のメッセージと思料いたします。

カール・ベーム / ドレスデン国立管弦楽団

上記録音が市販されていないので仕方ありません。ライブですがルカ教会ではなく録音は残念ながらやや落ちます。その音響のせいかむしろ筋肉質で引きしまった推進力に魅力がありこれはこれでベームの良さが出ています。ウィーン・フィルとは東京ライブ(75年3月19日、NHKホール)が出ており、これも名演です。翌日が入試の発表日で聴くモードにありませんでしたがたしかFMで聴いて大いに感動したのを覚えています。

上記録音が市販されていないので仕方ありません。ライブですがルカ教会ではなく録音は残念ながらやや落ちます。その音響のせいかむしろ筋肉質で引きしまった推進力に魅力がありこれはこれでベームの良さが出ています。ウィーン・フィルとは東京ライブ(75年3月19日、NHKホール)が出ており、これも名演です。翌日が入試の発表日で聴くモードにありませんでしたがたしかFMで聴いて大いに感動したのを覚えています。

これは上記VPOの演奏と日付は違うが同じ年の演奏のようです。

ロリン・マゼール / バイエルン放送交響楽団

むかしのマゼールはいいが最近は・・・と思っていました。同じ意見の人は多いようでどうも彼は大家というよりテクニシャンの印象があります。しかしこれを聴いてやっぱり凄いと思いましたのであえてここに挙げます。全集ですが2番、4番もいいです。第1楽章序奏部の最後を加速せずという解釈ですが主部への入りが見事。終楽章のテンションの高さと自信に満ちあふれたメリハリは最高で、オケが指揮に安心して乗り、最高の自発性を持って渾身の力で鳴り切る様は文句なし。ティンパニの最後の決めの一発の貫録たるや千両役者の風格です。

むかしのマゼールはいいが最近は・・・と思っていました。同じ意見の人は多いようでどうも彼は大家というよりテクニシャンの印象があります。しかしこれを聴いてやっぱり凄いと思いましたのであえてここに挙げます。全集ですが2番、4番もいいです。第1楽章序奏部の最後を加速せずという解釈ですが主部への入りが見事。終楽章のテンションの高さと自信に満ちあふれたメリハリは最高で、オケが指揮に安心して乗り、最高の自発性を持って渾身の力で鳴り切る様は文句なし。ティンパニの最後の決めの一発の貫録たるや千両役者の風格です。

名曲中の名曲ですからその他、名指揮者の録音が多数あります。フルトヴェングラーはBPO,VPOで42,43,51,53年とありますがそれぞれ独特のテンポのゆれがあり、42年の終楽章など意味不明の奇演の領域に至っており僕はついていけません。しかし53年8月20日のザルツブルク音楽祭でウィーン・フィルを振ったものは大変すばらしい。

どれも彼のベートーベン演奏の路線上にある解釈で終楽章コーダの追い込みはすさまじく、ヨッフムがゆっくり目のテンポで動機を丹念に紡ぎだすブルックナー寄りの解釈をしているのと対照的です。ワルターは抒情的、ロマン的な表現に比重がありコーダは彼がフルトヴェングラーと全く違う資質の音楽家であることを示します。youtubeにはサヴァリッシュ(素晴らしい!)、ムーティ、ガーディナーがVPOを振ったものがあります。

ムーティが終楽章でクナッパーツブッシュと同じコーダ前のユニゾンを大きく減速するのは意外でした。クレンペラーの悠揚迫らざるテンポは良いですがオケの魅力がやや落ちます。セルはクリーヴランドO.の高性能が耳に焼きつきます。カラヤンは彼にしては強い個性を感じません。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

シューベルト交響曲第8番ロ短調D.759「未完成」

2013 MAR 17 12:12:41 pm by 東 賢太郎

シューベルトの音楽は謎めいてエロティックである。

1797年、モーツァルトが亡くなって6年後のウィーンに生まれた彼は貴族の奉公人になることはなく終生フリーといいますか、ほぼ音楽で食えるかどうか、経済的にはアマチュアとぎりぎりの身でした。知人、友人たちは彼の才能を知っていましたが、スターであったモーツァルトやベートーベンとはちがって大劇場での自作コンサートの機会もなく、金持ちのパトロンがなかったので出版社も特に楽譜出版に積極的ではなかったのです。彼の才能の問題ではありません。フランス革命から約10年たって貴族社会は崩壊の端緒につきました。しかしまだフリーの音楽家がショパンやリストのように自立して活躍するには10~20年早く、彼は節目の難しい時代に生まれてしまったのです。今や魔王やアヴェ・マリア等の歌曲鑑賞は音楽の授業の定番ですから聴いたことのない人は少ないでしょうが、生前の彼からすると同時代人ながら貴族社会で評判をとったべートーベンはエリック・クラプトンのような大スターです。かたや彼は、渋谷のストリートではうまくてかなり有名だけれどもCDを出すほどは売れてない、という一介のギタリストにすぎません。

1797年、モーツァルトが亡くなって6年後のウィーンに生まれた彼は貴族の奉公人になることはなく終生フリーといいますか、ほぼ音楽で食えるかどうか、経済的にはアマチュアとぎりぎりの身でした。知人、友人たちは彼の才能を知っていましたが、スターであったモーツァルトやベートーベンとはちがって大劇場での自作コンサートの機会もなく、金持ちのパトロンがなかったので出版社も特に楽譜出版に積極的ではなかったのです。彼の才能の問題ではありません。フランス革命から約10年たって貴族社会は崩壊の端緒につきました。しかしまだフリーの音楽家がショパンやリストのように自立して活躍するには10~20年早く、彼は節目の難しい時代に生まれてしまったのです。今や魔王やアヴェ・マリア等の歌曲鑑賞は音楽の授業の定番ですから聴いたことのない人は少ないでしょうが、生前の彼からすると同時代人ながら貴族社会で評判をとったべートーベンはエリック・クラプトンのような大スターです。かたや彼は、渋谷のストリートではうまくてかなり有名だけれどもCDを出すほどは売れてない、という一介のギタリストにすぎません。

サリエリという人物について

それでも短い人生のうちにオペラ、交響曲、ピアノ曲、室内楽、宗教曲などほぼすべてのジャンルに作品を残していて、そのどれもが非常にユニークな資質、すぐ先輩であるハイドンともモーツァルトとも違う種を宿しているのです。彼の才能を見抜いて熱心に 指導したのがあの映画アマデウスで犯人役にされてしまったアントン・サリエリ(右)だったというのはもう一つのドラマではないでしょうか。サリエリはモーツァルトの才能には嫉妬したがシューベルトは下に見た?そんなことはありません。 シューベルトは31歳で世を去っていますから、早死にしたモーツァルトよりさらに4年も早死にだったのです。それでいて現在モーツァルトと等しく名を知られるほどの名作をたくさん残しているのですから。サリエリにはベートーベンも教わっています。その事実だけをとっても只者の音楽家にはあるまじきことであり、事実や歴史の歪曲というものの怖さを感じてしまいます。

指導したのがあの映画アマデウスで犯人役にされてしまったアントン・サリエリ(右)だったというのはもう一つのドラマではないでしょうか。サリエリはモーツァルトの才能には嫉妬したがシューベルトは下に見た?そんなことはありません。 シューベルトは31歳で世を去っていますから、早死にしたモーツァルトよりさらに4年も早死にだったのです。それでいて現在モーツァルトと等しく名を知られるほどの名作をたくさん残しているのですから。サリエリにはベートーベンも教わっています。その事実だけをとっても只者の音楽家にはあるまじきことであり、事実や歴史の歪曲というものの怖さを感じてしまいます。

サリエリ犯人説は確かに当時からあってベートーベンも知っていたぐらいですが、動機がありません。ハプスブルグを頂点とした貴族社会が音楽としてまず求めたのは声楽曲、つまりオペラと宗教音楽です。そして当時それらは100%「イタリア語」「ラテン語」の世界だったのです。このことは音楽用語のほとんどがイタリア語であることに今も深くその痕跡を残しています。これは現代においてロックという音楽ジャンルが圧倒的に「英語」世界であるのと似ています。メジャーなレコード会社がドイツ語やスペイン語のロックバンドと契約するでしょうか?だから、いわば当時のロック界の頂点のようなものである神聖ローマ皇帝、オーストリア皇帝の「宮廷楽長」のポストはサリエリのようなイタリア人エリート音楽家以外に与えられるなどということはあり得ず、ドイツ語世界に生まれた楽士の身ではたとえハイドンであれモーツァルトであれベートーベンであれチャンスは皆無だったのです。モーツァルトは「音楽家はコックの隣で食事させられる」と憤慨してフリーの道に飛び込みました。その彼が権力の頂点にあるサリエリを才能で蹴落とす可能性というのはストーリーとしては面白いのですが、後世のモーツァルト神格化のフィクションにおいてのみ成り立つ仮定であり、少しでも権力というものを見知った者であればそれ自体が神話であると結論せざるを得ないでしょう。

モーツァルトはなぜ3大交響曲を書いたのか?

モーツァルトは39-41番のいわゆる3大交響曲を誰に頼まれたとも思えず作りました。これも何か後世に知られていないプロモーション用の動機があったと考えられます。クラプトンやジョン・レノンが女房だけに聴かせようという動機でアルバムを作ることは想像しづらいからです。僕はモーツァルトにとって、ハイドンが確立した弦楽四重奏曲、交響曲というジャンルは「よそ行き」なものであったと感じています。「ハイドンセット」の6曲のカルテット作曲過程は彼らしからぬ涙ぐましい悪戦苦闘でした。3大シンフォニーも(神話上では)彼の音楽帳に記入されている作曲日が示すように「3か月間で書かれた」とされていますが、ハイドンセット以上に簡単に書かれたと信じるに足るほど簡単な曲ではありません。システィーナ大聖堂で証明された彼の楽曲記憶力からして、頭の中で作曲されていたものを「管弦楽譜として記譜するのに3か月かかった」と考えた方が合理的と思います。レクイエムも同じプロセスで、頭にある音楽を病床で譜面に落としながら、突然彼の命が尽きることで「未完成」に終わってしまったことを我々は知っているのです。では何のために?僕の推論ですが、ハイドンがそこで成功して金持ちになった「ロンドン市場」をねらっていたのだと思います。英語も勉強していました。市民革命を経てブルジョアが台頭していたロンドンこそフリーの音楽家が生きられる可能性のある裕福な都市であり、そこのテースト審査に合格して大ヒットした先輩ハイドンの発明になるカルテット、シンフォニーという必ずしも彼の得意科目ではないジャンルで「偏差値」を上げておく必要を感じていたのだと思います。

作曲家には文系と理系がいる?

モーツァルトは不得意科目を克服したばかりか、現在は国立図書館になっている友人のスヴィーデン伯爵の館へ入りびたってバッハ、ヘンデルの楽譜研究に没頭しました。ヘンデルのメサイアの管弦楽編曲やバッハの平均律の弦楽版を作ったりもしています。ジュピター交響曲の終楽章フーガのような傑作はその成果として出てきたわけです。ド~レ~ファ~ミ~という単純な主題から大きな構造物を築くという手法はやがてベートーベンにとっては「主題労作」という彼の作曲法の根幹をなす方法論となり、彼以後のドイツの作曲家に決定的な影響を与えました。そして、わがシューベルトにとって、その主題労作につながる形式論理的な作曲技法は終生「不得意科目」のまま彼の短い人生は終わってしまったというのが僕の持論です。メタファとしてわかりやすく申し上げることに少々誤解をまねくリスクがあることをお許しいただければ、J.S.バッハは非常に高度な数学能力を持った理系作曲家であり、ヘンデルは文系であり、ハイドン、ベートーベン、ブラームス、シェーンベルグはかなり理系であり、モーツァルトは理系並みに数学ができる文系(きわめて稀)です。ショパン、リスト、ワーグナーは文系であり、メンデルスゾーンとシューマンはやや文系寄りであり、ブルックナーはかなり文系、マーラーはほぼ文系であり、そしてシューベルトは完全に文系でした。

なぜ未完成交響曲は未完成で終わったのか?

シューベルトが1822年から書きかけて結局第3楽章の途中で放り出してしまった交響曲ロ短調、のちの未完成交響曲は死後37年もたった1865年に発見されウィーンで初演されました。途中で放り出された曲というと何かわけありの感じがしてしまいますが、シューベルトはモーツァルトと同じぐらい速筆の多作家であって、それも自分のプライベートな取りまきたちによるミニ音楽発表会(シューベルティアーデ)用の歌曲やピアノ曲の作曲に多忙でした。演奏機会の与えられない交響曲に特に積極的になる理由はなく、ベートーベンへの一ファンとしてのあこがれというか、自分もクラプトン流の曲が作れるぞというアピールとして手を染めていたようにも思えます。ちなみにシューベルトは彼の最後のハ長調の交響曲、はるかのちにイギリスの出版社が同じハ長調の第6番と区別して「ザ・グレート」と呼んだものを死ぬ2年前にウィーン楽友協会に献呈しています。崇拝するベートーベンは第九をその2年前に初演していましたから、立派な交響曲を書くということが「ドイツ人作曲家」として社会的認知を得ていくためのいわば「必修科目」化しつつある空気の中を生きていたと思われます(その試験に合格することがいかに後世のドイツ人の作曲家を悩ませたかは、僕のシューマン交響曲第3番のブログをお読みいただければその一端をご理解していただけると思います)。

一種の博士論文提出であった1826年のザ・グレートの献呈の時点で、彼の頭には「未完成」のほうを完成してそれを献呈しようという気がなかったことだけは確かです。忘れるということはないでしょうから何かの理由で見捨ててしまったということです。それが何故かという点については諸説紛々であります。本もたくさん出ていますから是非お読み下い。僕の考えはもう自明と思います。「未完成」の第1,2楽章に彼が盛りこんでしまったあまりにロマンティックでエロティックで、いわば「文系的」なコンテンツ。それは理系的に処理するのが適当な素材でもなく、そうしようと思っても自分の能力がそれに未達であることも彼は自分で知っていたのではないでしょうか。モーツァルトがしたハイドンセット作曲やバッハ研究のような高度な形式論理型作曲技法の基礎技術習得はおそらく積んでいなかったし、それをしたとしても彼の資質からして大輪の花を咲かせたかどうかは疑問のように思います。(さらに余談ですが、未完成と同じロ短調で、同じような暗い闇から湧き起って最後は闇に消えていくという文脈のコンテンツを形式論理で処理した悲愴交響曲を見ると、文系的に見えるチャイコフスキーの理系能力の高さに驚きます)。

シューベルトは交響曲を少なくとも14曲作ろうと試みて6曲が未完で終わっています。6つも「未完成」なのです。なぜロ短調だけ「未完成交響曲」と呼ばれるかというと、その音楽がそれに足る個性と価値をもっているからでしょう。2楽章とも3拍子というのがそもそも常軌を逸していますし、第2楽章のアンダンテがメヌエットなどの舞曲系ではまったくなく、幻想曲というか後世の交響詩的世界を予見する音楽とでもいうようなどこか異常であぶないものを強く感じさせます。最後のページに至る部分でのバイオリンの単音に導かれる、まるであの世に連れて行かれそうな転調。マーラーの9番も遠い子孫と思われるこんなものを書いてしまったらいかにシューベルトの楽想の天才をもってしても後が続かなかったのは納得するしかありません。彼の作曲技法面の制約は措くとして、今度はロ短調交響曲の「コンテンツ」面からの制約について一考しておきたいと思います。

「即興曲」にするか「ピアノソナタ」にするか? どっちでもいいさ

一つのヒントと僕が考えるのは「即興曲」出版の折にシューベルトが「まとめてでもばらばらに別の曲としてでもいい」と出版社に指示している点です。「まとめて」というのはピアノソナタとしてということで、「即興曲D.935の第1,2,4曲はひとつのソナタになる予定だった」 とシューマンは驚くべき主張をしているのです。それほど彼のピアノソナタはベートーベンとは違ってかなり自由な形式で書かれていて、各楽章を個別に幻想曲、即興曲としてもおかしくないケースも多くあるということです。モーツァルトも、有名なトルコ行進曲を第3楽章に持つピアノソナタ第11番K.331という、「ソナタ楽章を一つも持たないピアノソナタ」を書いています。3つの小品をまとめてソナタと呼んでみただけというこのケースに、そのソナタという服が彼にとって普段着ではない「よそ行き」のものだった意識がうかがえます。それがシューベルトの場合は1回や2回ではなくほぼいつもだったということになると、彼にとってソナタやその進化形である交響曲というものは彼の潜在意識下においては単なるイメージラベル、楽譜出版社やお客がわかりやすくて人気が出ればいいというレッテルにすぎなかったのかもしれないと思えてきます。それは自分の音楽コンテンツがソナタのようなロジカルな形式になじまないことを彼が自覚していたためであり、ロ短調交響曲の2つの楽章というのは音楽にこめられたパトス(情念)がシンフォニーという容器からこぼれ落ちてしまっていることを、彼は第3楽章スケルツォを作りながら悟ってしまったのではないでしょうか。

「ソナタとして出版してもいいよ」 と彼が言った即興曲がいかに、モーツァルトのトルコ行進曲以上に、ソナタと呼ぶにはどうもふさわしくないのではないかということを耳でお確かめください。僕が好きな即興曲D.899、D.935のCDを1つご紹介します。ピアノはラドゥ・ルプーです。

これでD.899の「第1曲ハ短調」を聴いてください。ハ短調と言ってもフラットが3つついているというだけで、ハ短調の部分はあまりなく変イ長調、変ハ長調とどんどん転調します。74小節目から変イ長調で新しい主題が出ますが、どうです、信じられないぐらい美しいでしょう? もうこれは13歳年下であるショパンの出現を予知した主題と和声と言わざるを得ません。ベートーベンの同時代人が書いたものとは到底信じがたいロマンティックの極致であり、このCDのルプーのような触れれば壊れそうなタッチで弾かれるとエロティックに感じるほどです。それから第3曲変ト長調をお聴き下さい。「天国のイメージを音楽で表せ」 と言われれば僕はあなたにこの曲をお聴かせすることになるでしょう。こういう種類の音楽がソナタという型式的な器に収まることの方が不思議なくらいではありませんか。シューベルトの天才は型破りなものであったのです。

これでD.899の「第1曲ハ短調」を聴いてください。ハ短調と言ってもフラットが3つついているというだけで、ハ短調の部分はあまりなく変イ長調、変ハ長調とどんどん転調します。74小節目から変イ長調で新しい主題が出ますが、どうです、信じられないぐらい美しいでしょう? もうこれは13歳年下であるショパンの出現を予知した主題と和声と言わざるを得ません。ベートーベンの同時代人が書いたものとは到底信じがたいロマンティックの極致であり、このCDのルプーのような触れれば壊れそうなタッチで弾かれるとエロティックに感じるほどです。それから第3曲変ト長調をお聴き下さい。「天国のイメージを音楽で表せ」 と言われれば僕はあなたにこの曲をお聴かせすることになるでしょう。こういう種類の音楽がソナタという型式的な器に収まることの方が不思議なくらいではありませんか。シューベルトの天才は型破りなものであったのです。

未完成交響曲は、これらの即興曲とは見かけの曲想こそまったく違いますが、2つの楽章に盛りこまれたロマン的な楽想や和声の自由な変化においてはほぼ比肩しえるシューベルティアンな濃い内容を持っています。それは、まさに即興曲がそうであったように、同時代人であったベートーベンのどの交響曲とも異なるものでした。結局これが放置されたのは、通説が言うようにここで満足してしまったのか、書くつもりがうまく書けなくなってしまったのか、それとも忘れてしまったのか既に誰かに売却済だったのか・・・。真相は闇の中ですが、交響曲としては行き詰ってしまったまま引き出しにしまっているうちに人生の灯が消えてしまったというところではないでしょうか。ここでのシューベルトの行き詰まり感を起点として、新しい交響曲へ弁証法的発展を果たした作曲家こそブルックナーであったと僕は考えています。

この交響曲の演奏は、即興曲に近接したロマン、パトスを主体として表現するもの、それから、あくまで古典交響曲の脈絡の中でシンフォニーとしてとらえるものの両極端があります。前者はフルトヴェングラー、ワルター、クナッパーツブッシュが代表でしょう。僕は、上記の理由から前者のほうがよりシューベルトの本能的なイマジネーションを抉り出していると考えますが、同時に、一度は彼がそれをシンフォニーというフォーマットで発想した点も無視できないと思っています。ですから好みの問題になりますが、ここでは後者寄りのCDを中心にご紹介しておきましょう。

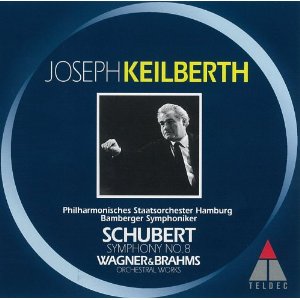

ヨゼフ・カイルベルト/ バンベルグ交響楽団

この曲の古典性とロマン性が見事に均衡した名演です。第1楽章はまさにソナタ形式の立派な第1楽章でありシューベルトがシンフォニーというメディアをまず選択した意図が非常に明確に伝わってくる演奏でもあります。第2楽章は一転してロマンティックで幻想的な楽想を過不足なく生かしているのですが、それでも第2バイオリンやビオラが目立たない裏のキザミを律儀に気真面目にドイツ人らしく一生懸命やっており、僕はそういうところが好きなのです。このCDと同じシリーズで発売されたブラームスでのアプローチを踏襲しています。バンベルグ響というオケはフランクフルト時代にホルスト・シュタインの指揮で何度か聴き、その「ドイツ語の」音楽造り、とりわけそれが奏功したベートーベンとブラームスを心から楽しんだ思い出があります。この未完成もなんら特別な力こぶが入っていない、ドイツの地方で普通にやっている演奏会の記憶と重なるのです。やはり僕はドイツが、ドイツ音楽が大好きであり「おふくろの味」になっているんだなとしみじみ思います。

この曲の古典性とロマン性が見事に均衡した名演です。第1楽章はまさにソナタ形式の立派な第1楽章でありシューベルトがシンフォニーというメディアをまず選択した意図が非常に明確に伝わってくる演奏でもあります。第2楽章は一転してロマンティックで幻想的な楽想を過不足なく生かしているのですが、それでも第2バイオリンやビオラが目立たない裏のキザミを律儀に気真面目にドイツ人らしく一生懸命やっており、僕はそういうところが好きなのです。このCDと同じシリーズで発売されたブラームスでのアプローチを踏襲しています。バンベルグ響というオケはフランクフルト時代にホルスト・シュタインの指揮で何度か聴き、その「ドイツ語の」音楽造り、とりわけそれが奏功したベートーベンとブラームスを心から楽しんだ思い出があります。この未完成もなんら特別な力こぶが入っていない、ドイツの地方で普通にやっている演奏会の記憶と重なるのです。やはり僕はドイツが、ドイツ音楽が大好きであり「おふくろの味」になっているんだなとしみじみ思います。

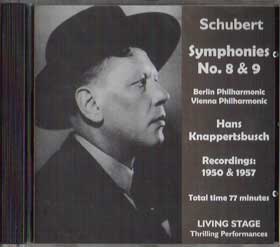

ハンス・クナッパーツブッシュ/ ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(1950年1月30日ライブ)

ものすごい演奏です。第1楽章。地獄の底から鳴り響くような低弦のうねりとあまりの遅さは不気味なほどで、伴奏の弦のキザミもごつごつして女性的なものは皆無の厳しさです。金管とティンパニの強打は怒りをぶつけるよう。指揮者がこの楽章に見ているものは強烈な情念であって古典的シンフォニーという風情など微塵もありません。第2主題は一転やさしく、ポルタメントがかかってロマン派の音楽のようですが、すぐに厳しさが戻ります。展開部の荒れ狂い方もシューベルトの範疇をこえていてこの曲にこんな極北の厳しさがあったのかと居ずまいを正すしかありません。コーダはかなりアンサンブルがずれていてこの日の指揮がことさら気合いにあふれた即興性の高いものだったことを感じます。第2楽章は普通のテンポで夢見るように始まりますがすぐに雪崩のようなトゥッティに見舞われて現実に引き戻されます。中間部のつかの間の長調部分、オーボエ、クラリネットが歌う旋律も彼岸を見るようで、やがてバイオリンのユニゾンが導く「あちらの世界」を垣間見る転調が魂をいざなうような、まさにこの2楽章の音楽が地獄から湧き起って天国へ昇天するようなドラマとして見えてきます。シューベルトの脳裏をよぎり、彼が閉じ込めようとした「シンフォニーの殻を突き破ってこぼれ出てしまったもの」の正体見たりと呟くしかありません。57年ウィーンフィルとの9番ライブも同様に衝撃的な演奏であり、ものすごいの一言しか表現のすべがありません。シューマンに、ブルックナーに、そしてマーラーに伝播していったシューベルトのDNAが手首に青く浮かぶ血管のように浮き彫りになった感じのする演奏で、この曲がこんな曲かと問われれば決定的にNOと答えるのですが、演奏家がスコアから何を読み取り何を表現するのか、彼はその表現にどれほど命を懸けているのかということへの一つの電撃的な回答です。うわべをなぞるきれいごとの演奏ではなく、演奏家が作品解釈をしてつけ加えるべき「演奏芸術」というものの奥深さを知る意味で非常な価値を感じます。クナッパーツブッシュという異形の指揮者の凄さをこんなに如実に伝える演奏もあまりありません。会場ノイズはありますが録音も非常になまなましく、ムジークフェラインの前の方で聴くような手に汗握る稀有の体験ができます。このCDは聴衆のみならず演奏家の方こそ一聴されることを強くお勧めします。

ものすごい演奏です。第1楽章。地獄の底から鳴り響くような低弦のうねりとあまりの遅さは不気味なほどで、伴奏の弦のキザミもごつごつして女性的なものは皆無の厳しさです。金管とティンパニの強打は怒りをぶつけるよう。指揮者がこの楽章に見ているものは強烈な情念であって古典的シンフォニーという風情など微塵もありません。第2主題は一転やさしく、ポルタメントがかかってロマン派の音楽のようですが、すぐに厳しさが戻ります。展開部の荒れ狂い方もシューベルトの範疇をこえていてこの曲にこんな極北の厳しさがあったのかと居ずまいを正すしかありません。コーダはかなりアンサンブルがずれていてこの日の指揮がことさら気合いにあふれた即興性の高いものだったことを感じます。第2楽章は普通のテンポで夢見るように始まりますがすぐに雪崩のようなトゥッティに見舞われて現実に引き戻されます。中間部のつかの間の長調部分、オーボエ、クラリネットが歌う旋律も彼岸を見るようで、やがてバイオリンのユニゾンが導く「あちらの世界」を垣間見る転調が魂をいざなうような、まさにこの2楽章の音楽が地獄から湧き起って天国へ昇天するようなドラマとして見えてきます。シューベルトの脳裏をよぎり、彼が閉じ込めようとした「シンフォニーの殻を突き破ってこぼれ出てしまったもの」の正体見たりと呟くしかありません。57年ウィーンフィルとの9番ライブも同様に衝撃的な演奏であり、ものすごいの一言しか表現のすべがありません。シューマンに、ブルックナーに、そしてマーラーに伝播していったシューベルトのDNAが手首に青く浮かぶ血管のように浮き彫りになった感じのする演奏で、この曲がこんな曲かと問われれば決定的にNOと答えるのですが、演奏家がスコアから何を読み取り何を表現するのか、彼はその表現にどれほど命を懸けているのかということへの一つの電撃的な回答です。うわべをなぞるきれいごとの演奏ではなく、演奏家が作品解釈をしてつけ加えるべき「演奏芸術」というものの奥深さを知る意味で非常な価値を感じます。クナッパーツブッシュという異形の指揮者の凄さをこんなに如実に伝える演奏もあまりありません。会場ノイズはありますが録音も非常になまなましく、ムジークフェラインの前の方で聴くような手に汗握る稀有の体験ができます。このCDは聴衆のみならず演奏家の方こそ一聴されることを強くお勧めします。

オイゲン・ヨッフム/ ボストン交響楽団

管の音色にやや明るさを感じますがボストンシンフォニーホールの素晴らしい音響に救われており、ヨッフムの造る重心の低いがっしりした音楽の素晴らしさは充分に伝わってきます。カイルベルトと同様に古き良き時代の職人芸を感じさせる実直で飾りのないアプローチがいいです。しかしカイルベルトとは対照的にブラームスの北ドイツではなくブルックナーに繋がる南ドイツ系の音楽として解釈しているのが特色で、第1楽章のチェロ旋律の扱いなどロマン派のようであり第2主題のクラリネットもデリケートに吹かせています。シューベルトの音楽がどう後世に影響したかというドイツ音楽史を知る我々は、こういう演奏が現代オケによる未完成らしい演奏と聴くようになっています。しかし作曲当時のシューベルトの意図はあくまで「シンフォニー」だったわけで、ファーストチョイスとしてこれをとるかカイルベルトをとるかは見解が分かれるところだろうと思います。

管の音色にやや明るさを感じますがボストンシンフォニーホールの素晴らしい音響に救われており、ヨッフムの造る重心の低いがっしりした音楽の素晴らしさは充分に伝わってきます。カイルベルトと同様に古き良き時代の職人芸を感じさせる実直で飾りのないアプローチがいいです。しかしカイルベルトとは対照的にブラームスの北ドイツではなくブルックナーに繋がる南ドイツ系の音楽として解釈しているのが特色で、第1楽章のチェロ旋律の扱いなどロマン派のようであり第2主題のクラリネットもデリケートに吹かせています。シューベルトの音楽がどう後世に影響したかというドイツ音楽史を知る我々は、こういう演奏が現代オケによる未完成らしい演奏と聴くようになっています。しかし作曲当時のシューベルトの意図はあくまで「シンフォニー」だったわけで、ファーストチョイスとしてこれをとるかカイルベルトをとるかは見解が分かれるところだろうと思います。

カルロス・クライバー / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

大変に主張の強い硬派の演奏です。表現主義的と言ってもいい。文学青年的になよなよした未完成とは対極の表現ですが、ウィーンPOのチャーミングな管楽器と練り絹のような弦楽器の魅力は満開であり、クライバーの高い集中力と見事に融和してひとつの完結したシンフォニーを聴いたという印象を与えてくれます。この演奏がCDで出た80年代中ごろ、どろどろした情念にたよらない新時代の未完成という新鮮な感じで受け止めましたが、現代は古楽器演奏がそのイメージは凌駕してしまっています。しかしクライバーの表現意欲の強さは何人も凌駕することは容易ではなく、天下のウィーンPOをここまで自在にコントロールするのも容易ではないでしょう。3番の方も名演です。

大変に主張の強い硬派の演奏です。表現主義的と言ってもいい。文学青年的になよなよした未完成とは対極の表現ですが、ウィーンPOのチャーミングな管楽器と練り絹のような弦楽器の魅力は満開であり、クライバーの高い集中力と見事に融和してひとつの完結したシンフォニーを聴いたという印象を与えてくれます。この演奏がCDで出た80年代中ごろ、どろどろした情念にたよらない新時代の未完成という新鮮な感じで受け止めましたが、現代は古楽器演奏がそのイメージは凌駕してしまっています。しかしクライバーの表現意欲の強さは何人も凌駕することは容易ではなく、天下のウィーンPOをここまで自在にコントロールするのも容易ではないでしょう。3番の方も名演です。

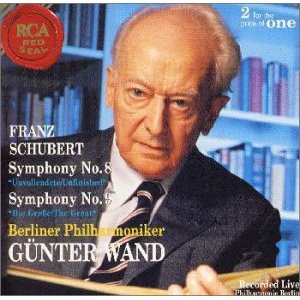

ギュンター・ヴァント / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

こちらも大変硬派、頑固おやじ派です。完全にシンフォニーとして振っています。僕は94年にフランクフルトでヴァントの指揮するブルックナーの第8交響曲を聴きましたが、これはひとつの事件でした。ブルックナーのシンフォニーは長大かつロマン的要素に横溢し、形式論理性を感じさせる演奏にはそうは出合いません。実演で言えばこのヴァントと83年にフィラデルフィアを振ったスクロヴァチェフスキーの2人の硬派指揮者以外、まったく感じたことはないのです。このシューベルトもライブですが、あのブルックナーを思い出させる骨太の、しかし音楽の情感を細部までくみ取った充分にロマンティックな要素もある名演です。ピアニッシモになっても音が痩せない高い集中力、素晴らしい弦の合奏力、魅力的な管の音色。ぜひお聴きいただきたいCDです。より古典的アプローチになじむ9番の方もまったく同じスタイルで押し通しており、格付けでいえばトリプルAドイツオーケストラによるトリプルAドイツ音楽です。このCDは世界の一級品のみが与えてくれる「所有する充実感」まで約束してくれます。

こちらも大変硬派、頑固おやじ派です。完全にシンフォニーとして振っています。僕は94年にフランクフルトでヴァントの指揮するブルックナーの第8交響曲を聴きましたが、これはひとつの事件でした。ブルックナーのシンフォニーは長大かつロマン的要素に横溢し、形式論理性を感じさせる演奏にはそうは出合いません。実演で言えばこのヴァントと83年にフィラデルフィアを振ったスクロヴァチェフスキーの2人の硬派指揮者以外、まったく感じたことはないのです。このシューベルトもライブですが、あのブルックナーを思い出させる骨太の、しかし音楽の情感を細部までくみ取った充分にロマンティックな要素もある名演です。ピアニッシモになっても音が痩せない高い集中力、素晴らしい弦の合奏力、魅力的な管の音色。ぜひお聴きいただきたいCDです。より古典的アプローチになじむ9番の方もまったく同じスタイルで押し通しており、格付けでいえばトリプルAドイツオーケストラによるトリプルAドイツ音楽です。このCDは世界の一級品のみが与えてくれる「所有する充実感」まで約束してくれます。

(補遺、3月8日)

ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

52年2月10日、ベルリン・ティタニアパラストでのライブ録音。フルトヴェングラーの未完成は8種類ある。録音の具合も含めると全部が別ものであり、僕の趣味は圧倒的にこの52年盤を支持する。この演奏会で後半に演奏されたブラームスの交響曲第1番はまぎれもない歴史的名演であり(ブラームス 交響曲第1番ハ短調作品68)、前座のこの未完成もただならぬ緊張感が支配して耳をくぎづけにされる。第1楽章は淡々と開始するが緩急強弱のメリハリが素晴らしく、弦は歌い、明瞭なティンパニを伴った有機的なトゥッティがコクと深みを添える。第2楽章の第2主題を導く絶妙のリタルダンド、そしてコーダのヴァイオリンが虚空に単音を伸ばして転調する虚無感など見事にきまっており、フルトヴェングラーならではの芸域の最高峰にある演奏と絶賛したい。

52年2月10日、ベルリン・ティタニアパラストでのライブ録音。フルトヴェングラーの未完成は8種類ある。録音の具合も含めると全部が別ものであり、僕の趣味は圧倒的にこの52年盤を支持する。この演奏会で後半に演奏されたブラームスの交響曲第1番はまぎれもない歴史的名演であり(ブラームス 交響曲第1番ハ短調作品68)、前座のこの未完成もただならぬ緊張感が支配して耳をくぎづけにされる。第1楽章は淡々と開始するが緩急強弱のメリハリが素晴らしく、弦は歌い、明瞭なティンパニを伴った有機的なトゥッティがコクと深みを添える。第2楽章の第2主題を導く絶妙のリタルダンド、そしてコーダのヴァイオリンが虚空に単音を伸ばして転調する虚無感など見事にきまっており、フルトヴェングラーならではの芸域の最高峰にある演奏と絶賛したい。

ディアナ大学の管弦楽団。ドビッシーの牧神の稿でも紹介しましたがアマチュアでも有能な指揮者がいればここまでできる。まだ知られておらず僕も初めてだが、指揮者Hao-An (Henry) Cheng の造形力はとてもいい。高い才能を感じる。

(補遺、3月27日)

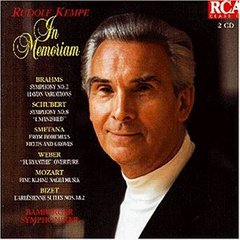

ルドルフ・ケンぺ / バンベルグ交響楽団

第1楽章はトランペット、ティンパニを強奏するなど激しい表現で、ベートーベンに近いドイツ式の交響曲のスタイルを堅持する。ケンぺはチャイコフスキーを振ってもこうだった。そこが好悪を分かつだろうが僕は好きだ。絶えず緊張感があり、ホルンの和音は重く、トロンボーンのそれは暗い。第2楽章は束の間の安寧を得るものの、ヴァイオリンの単音が静寂を囲って短調を導くと風景が寒色になる。暖色の木管が一時の彩りをそえるがティンパニが不吉な暗さで雰囲気を戻す。この曲、同じロ短調の悲愴交響曲に影を落としているかもしれない。そう思わせられるインパクトある演奏と思う。

第1楽章はトランペット、ティンパニを強奏するなど激しい表現で、ベートーベンに近いドイツ式の交響曲のスタイルを堅持する。ケンぺはチャイコフスキーを振ってもこうだった。そこが好悪を分かつだろうが僕は好きだ。絶えず緊張感があり、ホルンの和音は重く、トロンボーンのそれは暗い。第2楽章は束の間の安寧を得るものの、ヴァイオリンの単音が静寂を囲って短調を導くと風景が寒色になる。暖色の木管が一時の彩りをそえるがティンパニが不吉な暗さで雰囲気を戻す。この曲、同じロ短調の悲愴交響曲に影を落としているかもしれない。そう思わせられるインパクトある演奏と思う。

(補遺、2018年8月26日)

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ミネアポリス交響楽団

Mercury Living Presenceの録音はオケに近接したマイクセッティングで細部まで克明に描き出し是か非かは好みを分かつ。ところがスクロヴァチェフスキーの演奏は、その録音特性のなかでロ短調のこの曲のはらむ葬送のごとき不気味、不吉な側面を感じさせるという結果になっている。それは一にも二にもピッチと楽器間のバランスが抜群で(第1楽章のティンパニのピッチなど感涙もの、それでこそ不吉に響くという不思議なことになっている)、指揮者の尋常でない耳の良さと奏者のプロフェッショナリズムが解釈の方向にピタッとはまっている成果だ。最も音楽的に美しく、本質を突いた未完成と思う。

Mercury Living Presenceの録音はオケに近接したマイクセッティングで細部まで克明に描き出し是か非かは好みを分かつ。ところがスクロヴァチェフスキーの演奏は、その録音特性のなかでロ短調のこの曲のはらむ葬送のごとき不気味、不吉な側面を感じさせるという結果になっている。それは一にも二にもピッチと楽器間のバランスが抜群で(第1楽章のティンパニのピッチなど感涙もの、それでこそ不吉に響くという不思議なことになっている)、指揮者の尋常でない耳の良さと奏者のプロフェッショナリズムが解釈の方向にピタッとはまっている成果だ。最も音楽的に美しく、本質を突いた未完成と思う。

関連記事です:ノリントン・N響のシューベルトを聴く

クラシック徒然草-モーツァルトの3大交響曲はなぜ書かれたか?-

シューベルト交響曲第9番ハ長調D.944「ザ・グレート」