プラハ交響楽団の「我が祖国」に感動

2024 JAN 17 12:12:29 pm by 東 賢太郎

プラハ交響楽団というと、ヤン・パネンカとヴァーツラフ・スメターチェクによるベートーベンのピアノ協奏曲全集がある。比較的好きな全集で時折取り出すが3番、4番のカデンツァが耳慣れぬスメタナ版であり5番のコーダのティンパニがトニックのままなど、やや通向きかもしれない。

CD棚にもう一枚あった。「スメタナ交響詩集」でノイマンがチェコ・フィルで4曲、ヤン・ヴァレックとビエロフラーベックがプラハ交響楽団で4曲を振っている。1995年発売とあるからスイスで買ったらしい。プラハはまだ共産国時代の1989年に仕事で、それから1996年に旅行で訪問したが、2度目は(記憶違いでなければ)小林研一郎先生と仲間でゴルフをしたんじゃなかったかな。先生は運動神経抜群で強い。アムステルダムでもお手合わせ願ってこてんこてんにやられた。スコアカードはたぶん捨ててないから探してみよう。

CD棚にもう一枚あった。「スメタナ交響詩集」でノイマンがチェコ・フィルで4曲、ヤン・ヴァレックとビエロフラーベックがプラハ交響楽団で4曲を振っている。1995年発売とあるからスイスで買ったらしい。プラハはまだ共産国時代の1989年に仕事で、それから1996年に旅行で訪問したが、2度目は(記憶違いでなければ)小林研一郎先生と仲間でゴルフをしたんじゃなかったかな。先生は運動神経抜群で強い。アムステルダムでもお手合わせ願ってこてんこてんにやられた。スコアカードはたぶん捨ててないから探してみよう。

プラハ交響楽団はきいてみたかった。買ったのは11日(小林研一郎の「我が祖国」)と14日(岡本侑也、トマーシュ・ブラウネルのドヴォルザークVc協、新世界)だ。「我が祖国」全曲はきいたことがない。チェコのオケでないとまずやらないしチェコ・フィルは何度かきいたが当たらなかった。先生の十八番であり期待があったがはじめの2曲はいまひとつエンジンがかかっていない。3曲目からだ、温まってきたのは。休憩をはさんだ後半はぐいぐいオケに熱が入り、アレグロの一糸乱れぬアンサンブルは久々にきいた重戦車が疾走する質感である。これぞヨーロッパの音!ホルンはさすがの響きであり、喜々として叩くティンパニ奏者の感興が楽員のみならず聴衆まで巻き込んでしまう。こういう音楽は外国人にはしたくてもできないという意味で「我が祖国」はその名の通りチェコの人の宝であることが深く心に響いた。

プラハ交響楽団はきいてみたかった。買ったのは11日(小林研一郎の「我が祖国」)と14日(岡本侑也、トマーシュ・ブラウネルのドヴォルザークVc協、新世界)だ。「我が祖国」全曲はきいたことがない。チェコのオケでないとまずやらないしチェコ・フィルは何度かきいたが当たらなかった。先生の十八番であり期待があったがはじめの2曲はいまひとつエンジンがかかっていない。3曲目からだ、温まってきたのは。休憩をはさんだ後半はぐいぐいオケに熱が入り、アレグロの一糸乱れぬアンサンブルは久々にきいた重戦車が疾走する質感である。これぞヨーロッパの音!ホルンはさすがの響きであり、喜々として叩くティンパニ奏者の感興が楽員のみならず聴衆まで巻き込んでしまう。こういう音楽は外国人にはしたくてもできないという意味で「我が祖国」はその名の通りチェコの人の宝であることが深く心に響いた。

感服したのは小林先生のオケと曲へのリスペクトだ。ともすればルーティーンになる来日オケの名曲演奏だが、一期一会の素晴らしい生きた音楽を紡ぎ出したのはそれだと感じたので記しておく。終演後の拍手を止め、なんとマイクでお言葉があった。「この曲はチェコの人にとって賛美歌みたいな大事なものなんです。それを今日はこれだけの熱演できかせてくれました。ここで普通はアンコールをするのですが、これだけやった後ですのでどうかご勘弁ください」と会場をなごませ、オケ全員を立たせて四方の客席に向けて日本式にお辞儀をさせた。目を疑うことだったが客席はいっそうの大拍手でおおいに沸き上がり、極上の音楽に暖かい交歓ととても良い気分でサントリーホールを後にした。このお辞儀は読響でもされていたことだが、チェコのオケで同曲を指揮するだけでも破格なのに、プライドの高い欧州のオケでこんなことまでできる日本人は先生だけに相違ない。これが肩書でなく実力で築いた信用というもの。お人となりを存じ上げるだけに心からのリスペクトを新たにするとともに、この方も日本の宝と思った。

思い出したことがある。昨年のWBCで来日し、侍ジャパン相手にみごとな善戦を見せたチェコ代表チームである。消防士、高校教師、大工さんらアマチュアのパフォーマンスに我々はほんとうに驚いたものだが、チェコチームはというと、佐々木朗希投手の162キロの剛速球をぶつけられて倒れこんだ選手が元気に起き上がって1塁に立った時の大拍手に驚いたらしい。なんでもない日本人の美徳なのだが、初々しく反応してくれたチェコの選手たちの清々しさがこれまた国中を感動させた。多くの方がチェコを大好きになった。こういうことが政治や外交や金のばらまきではできない、真に心をつかむ国際親善だ。スポーツや音楽はそれができる。指揮者は棒を振るだけが仕事でない。勉強させていただいた。

モルダウのメロディーがイスラエル国歌に似ているのは有名で、これについては諸説あって真偽の見当がつかない。それより、いま仕事でイスラエルと接近している時にこれを聞いた奇遇の方に興味がある。

作曲時、スメタナはすでに聴覚を失っていた。これも前稿でたまたま書いていたベートーベンと同様だがいささかの痕跡も残していない。ただ内面には葛藤があったであろう、それがモルダウの哀調になったかもしれない。僕はこれをユダヤ人のカレル・アンチェルのレコードで高校時代に覚えた。さきほど聞き返したが、まさにそれ、歌い回しや強弱、そしてテンポはもう百万分の一秒単位で記憶にぴったりはまる。

14日はチェロの岡本侑也が良かった。日本を代表する人になるだろう。この曲はピエール・フルニエがセルとやった録音が定盤ということになっているが依存なしだ。見ていて初めてわかるハイポジションの名技が駆使される協奏曲だ。それが難し気に聞こえるどころか、上品な歌に昇華して音楽に浸らせてくれる神業をフルニエは展開しているが岡本はやがてその域に行くかもしれない。Mov1の2番目の主題を朗々と鳴らすホルン。これがホルンでなくて何だという節が、やっぱりこれでなくてはと聞こえる唯一の楽器が独奏チェロであることを発見し、ドヴォルザークはチェロ協奏曲を書けると思ったのではないか。ホルンから受け取ったクラリネットがちょっと弱い、フルートも少々音量が等々と、あえて難点を指摘するならこのオケは木管だ。新世界は2014年にN響でデュトワのを聞いていたとカードに記録がある。家できくことはないので10年ぶりだ。この日はちゃんとアンコールがあり、まあチェコのオケの定番だがスラブ舞曲(5番イ長調)であり最高に良かった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドヴォルザーク 交響曲第7番ニ短調 作品70

2017 OCT 17 17:17:19 pm by 東 賢太郎

香港の2年半でおいしい中華料理は食べつくしていて日本でなかなか満足ということがない。中華といって何種類もあるが結論としては広東料理が一番であって、となると恵比寿ウエスティンの「龍天門」がいい線いっていて坦々麺など格別に美味だが値段もそれなりだ。横浜中華街の聘珍楼も高いがここのフカヒレ姿煮は香港であっても一級品だから時々そういう所で食するしかない。

そういう極上な美味を堪能してしばし仕事から開放されたときの心境にぴったりなのがドヴォルザークの7番だというとえっと思われるかたが多いだろう。

7番がブラームスの交響曲第3番初演から霊感を得て作曲されたというのが事実かどうかともかく良く知られる逸話だ。たしかに第1楽章冒頭に現れる暗い趣の第1主題からしてブラームス3番の第4楽章のそれを髣髴とさせる。

僕が大好きなのはそこからしばらくして現れる第2主題である。2本のクラリネットと低い音域のフルートが奏でる変ロ長調のこれだ(in tempoから、上のビデオの2分59秒)。

fpで強調される和音!(E♭Ⅲon C)なんて素晴らしいんだろう。冒頭の漆黒の闇からここへ到る旅は短いが、心に戸惑いを秘めたような経過句をさまよって辿り着いたこの主題の歓喜はこの溜息のような和音で確信にかわるのだ。それを慈しむように繰り返すのは、想像だがドヴォルザークもこの和音に痺れていたんだろう。ブラームスは理性の人で、やりたくてもこういうことはしない。

先日美味しい料理とワインで幸せになって、娘に「いまどんな気分と思う?こんなだよ」とこれを鼻歌できかせる。そうするとfpの和音を出す伴奏の第2クラリネット、ファゴット、第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスにどう吹いて、弾いてもらったら僕の欲しい「あの音」が出るんだろう?と考えもする。いろんな演奏を聴いてきたが、ここが満足いくのはあまりない。

この和音がどうしてこんなに好きなんだろう?ピアノを前に考えているとわかった。これはメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲のここ(赤枠の部分)と同じだったのだ。

好きなわけだ。音楽の好き嫌いはこうして因数分解すると理由が見つかる場合がある。第1楽章展開部はいよいよブラームスっぽくなっていくがfp和音直前のソ・ファ・ソのリズムがベートーベンの運命音型に変容して峻厳さを加える。7番はスメタナ、ヤナーチェクと異なってドイツの形式音楽に道を見出したドヴォルザークの最初のシグナチャー・ピースであり先人を刻印している。

翳りを含んだ第2楽章は曲想も管弦楽法もさらにブラームス的だが終結に至るパッセージはいささかワーグナー風だ。第3楽章はスケルツォでブラームス3番のロマンよりスラヴ舞曲の世界に近接する。第4楽章は第1楽章冒頭の世界に回帰してニ短調の暗色が支配するが、第2主題がここでも抒情を添えることも、トゥッティで楔を打ち込むような跳ねるリズムの印象も非常にブラームス的だ(後者は特に3番の終楽章と近似する)。

ブラームスの影響を聴感上濃く感じる作曲家としてエルガー、作曲法上はシェーンベルクがいるが、ドヴォルザークが作曲家としてそうだと言い切ることは難しいだろう。しかし全編に満ちる情緒でそれを体感させる楽曲として彼の第7交響曲を凌ぐ音楽は存在しない。僕は彼の交響曲の中でこれが一番好きだ。

カレル・シェイナ / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

数多あるチェコPO盤でこれが一番いい。モノラルで音はやや古く現代の縦線の揃ったアンサンブルでもないが味わいに満ちるから困ったものだ、オーケストラ演奏が失ってしまったものは根深い。木質の管のなかでもフルート、クラリネットの音程の良さは特筆もので、それが欠けたら7番は成り立たないと確信してしまう。第2楽章の弦の歌いまわし、これが正調と思う。第1楽章、fpは増音はなくすぐ減音するのがまったくユニークだが作曲者の狙った効果はこれでも出ているように思う。シェイナの秘儀だ。展開部の加熱は見事、うまいオケとはメカニックなことではなくこういう演奏ができるかどうかなのだ。速めの終楽章はホルンが割れたりアンサンブルがやや雑然となるが、それでいて堅固な音楽になってしまう。

数多あるチェコPO盤でこれが一番いい。モノラルで音はやや古く現代の縦線の揃ったアンサンブルでもないが味わいに満ちるから困ったものだ、オーケストラ演奏が失ってしまったものは根深い。木質の管のなかでもフルート、クラリネットの音程の良さは特筆もので、それが欠けたら7番は成り立たないと確信してしまう。第2楽章の弦の歌いまわし、これが正調と思う。第1楽章、fpは増音はなくすぐ減音するのがまったくユニークだが作曲者の狙った効果はこれでも出ているように思う。シェイナの秘儀だ。展開部の加熱は見事、うまいオケとはメカニックなことではなくこういう演奏ができるかどうかなのだ。速めの終楽章はホルンが割れたりアンサンブルがやや雑然となるが、それでいて堅固な音楽になってしまう。

ジョン・バルビローリ / ハレ管弦楽団

はっきり書くとオケの技術、特に弦が劣る。なぜこれを好むかというと、指揮のロマンの息吹がヴァイオリンの歌に切々とこもり、緩急も思い切ってつけるなどライブのような感情の起伏があるからだ。fpのため息も感じ切っていて良い。英国人がエルガーをやる風な愛情を感じるという意味で7番の最もエモーショナルでメリハリのある、ドイツ寄りではない表現だろう。バルビローリはブラームス全集は構え過ぎだがドヴォルザークは自然体である。

はっきり書くとオケの技術、特に弦が劣る。なぜこれを好むかというと、指揮のロマンの息吹がヴァイオリンの歌に切々とこもり、緩急も思い切ってつけるなどライブのような感情の起伏があるからだ。fpのため息も感じ切っていて良い。英国人がエルガーをやる風な愛情を感じるという意味で7番の最もエモーショナルでメリハリのある、ドイツ寄りではない表現だろう。バルビローリはブラームス全集は構え過ぎだがドヴォルザークは自然体である。

オトマール・スイトナー / ベルリン国立歌劇場管弦楽団

東欧のいい音だ。このオペラハウスで何度もワーグナーを聴いたがS席で3千円ぐらいなのに感動したのを思い出す。目の前のピットから響いてくるこのオケの古雅な音はふるいつきたい魅力があった。この木質の弦とピッチの良好な木管(うまい)という特性はドヴォルザークにぴったりでありスイトナーの指揮も独欧系の解釈の本道を行くものと思う。モーツァルトが抜群の人だったが音響にポエムを作れる故で、第1楽章はfpの馥郁たる味わいも展開部の高潮も文句なし。

東欧のいい音だ。このオペラハウスで何度もワーグナーを聴いたがS席で3千円ぐらいなのに感動したのを思い出す。目の前のピットから響いてくるこのオケの古雅な音はふるいつきたい魅力があった。この木質の弦とピッチの良好な木管(うまい)という特性はドヴォルザークにぴったりでありスイトナーの指揮も独欧系の解釈の本道を行くものと思う。モーツァルトが抜群の人だったが音響にポエムを作れる故で、第1楽章はfpの馥郁たる味わいも展開部の高潮も文句なし。

カルロス・パイタ / フィルハーモニック・シンフォニー

アルゼンチン人のパイタ(Carlos Païta、1932年または1937年ー2015年)は金持ちのボンでフルトヴェングラーのファンだった。自分のレーベル(Lodia)を作りメジャーなオケを商売抜きで指揮して録音を残した、ある意味カルロス・クライバー並みの謎の男である。好きな曲しか振らないのだからうまい。8,9番だけじゃない、7番に愛情持って振っているのに好感。激した部分に個性があるがfpのバスの鳴らし方、悪くない、金の力かもしれないがオケを乗せていて脱帽。

アルゼンチン人のパイタ(Carlos Païta、1932年または1937年ー2015年)は金持ちのボンでフルトヴェングラーのファンだった。自分のレーベル(Lodia)を作りメジャーなオケを商売抜きで指揮して録音を残した、ある意味カルロス・クライバー並みの謎の男である。好きな曲しか振らないのだからうまい。8,9番だけじゃない、7番に愛情持って振っているのに好感。激した部分に個性があるがfpのバスの鳴らし方、悪くない、金の力かもしれないがオケを乗せていて脱帽。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チェコ・フィルハーモニー演奏会を聴く

2017 OCT 4 11:11:08 am by 東 賢太郎

指揮:ぺトル・アルトリヒテル

チェロ:ジャン=ギアン・ケラス

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

ドヴォルザーク:序曲『謝肉祭』 op.92, B169

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 op.104, B191

ブラームス:交響曲第4番 op.98

秋の夜にぴったりのコンサートだった。サントリーホールにて。チェコ・フィルはほぼ同じプログラムを同じメンバーで9月20日にプラハの音楽祭で演奏したばかりで、5月に逝去した常任のイルジー・ビエロフラーヴェク追悼演奏会でもあった。ビエロフラーヴェクは素晴らしい指揮者で、お国物も良かったが現代オケでモーツァルトを振ったら第一人者だったと思う。

その後を継いだぺトル・アルトリヒテルはフランクフルトで94年4月にプラハ響でドヴォルザークの交響曲第7番をやって、これにいたく感動した記憶がある。同年12月に同じアルテ・オーパーでゲルト・アルブレヒトがチェコ・フィルとやった同8番が期待外れだったのと好対照だった。故アルブレヒトは読響でも多く聴いて好きな指揮者だったがこのドイツ人シェフは常任になったチェコ・フィルと折り合いが悪かったと聞く。

その割にこのオケはブラームスを得意としていて、4番だけでも最近のところでマカル、小林研一郎があるが、ペドロッティ、ラインスドルフ、フィッシャー・ディースカウなんてのも持っている。この日も老舗の味というか、何も足さず何も引かずの熟成感あるブラームスとなった。金管など決して機能的なオケではない。ソロのジャン=ギアン・ケラスがジュリアード音楽院で仕込んだ水も漏らさぬユニバーサルな技術を持つのに対し、このオケはそういうものとは違う、米国流とは相いれない「非常にうまいローカル・オケ」であり、分厚い弦が主体で金管、ティンパニは控えめの東欧のオルガン型ピラミッド音構造が残る。

娘が「こんなに女の人がいないの初めて」というほど今だに男オケだ。女性はハープとホルンとヴァイオリンに3,4人、舞台の右半分はゼロだった。「いや、昔はみんなこうだったんだよ」といいつつ、80年代のロンドンで変わってきたのを思い出す。そういえば我が国も「ウーマンリブ」なんて言葉がはやっていたっけ(もはや死語だ)。特に室内オケに進出が目立ち始め、黒ずくめの男性に青のドレスがきわだって最初は違和感があったものだ(今日のチェコ・フィルはヴァイオリンの女性も黒でズボン姿だったからずいぶん保守的なんだろう)。

人生酸いも甘いも知り尽くした風の白髪のオジサンがたがうんうんといちいち納得し、音を大事に慈しみながらコントラバスを奏でている姿は眺めるだけでも心が洗われる。「ブラームスの4番ってそういうものなんだ、大人の音楽だね」とは言ったものの、娘は赤ん坊からこれを毎日のように聴いて育ってる。こっちは「鑑賞」でスタートだが、彼女らはカレーでも食べるぐらい普通なのだ。でもクラシックは味を覚えたら何度食べたって飽きないカレーと一緒だ、一生の楽しみになってくれただろう。

ブログにしたがドヴォルザークのチェロ協奏曲はシンセサイザーで弾いて第1楽章をMIDI録音した。第1楽章の名旋律のホルンのソロや各所で泣かせるチェロの歌。弾いていて涙が止まらず、カラオケ状態にして何度も何度もくり返し家中に響き渡っていたのだから子供たちはみんなこれも耳タコだ。これまた今更ながらなんていい曲なんだろう。これを聴いてブラームスはチェロ協奏曲が書けなくなり、第3楽章のコンマスとの掛け合いをヒントにしたのだろうかドッペルを書くことになる。改めてそれに納得だ。

ちょうど今日、仕事が天王山にさしかかって伸るか反るかの経営判断をすることになるだろう。とてもコンサートのモードになかったが、ケラスの絶妙の美音に心を鷲づかみされてしまい、第1楽章の真ん中あたりで完全にとろけてしまった。軽い弓のppがこんなに大きく柔らかく心地よく聞こえたのはロンドンで聴いたロストロポーヴィチ以来といって過言でない。技巧はこうやって音楽に奉仕する。かつて耳にしたドヴォコン最高の演奏だった。アルトリヒテルの伴奏はというと「お国物」といえば月並みだがこれはチェコ語でやらないとだめなのかと、ドナルド・トランプではないがケチなグローバリズムなどくそくらえと思わされてしまうキマり方だ。玉三郎の阿古屋だ。あれこれ御託を並べるのも無粋。

ドヴォルザークは不思議で、モーツァルトやブラームスとまったく違うやり方で心に侵入してくる。頭を経由せずハートを直撃してめろめろにしてしまうのだ。ちょっと毛色こそ異なるが、民謡や演歌がすっとはいってくる感じだ。我々日本人がチェコとエスニックなつながりがあるとは思えないし、五音音階の作用だけとも言い切れまい。何ごとも「クラシック」と呼ばれるようになるのはそういう不思議なものを秘めているということだろうか。

(ご参考に)

ケラスがビエロフラーヴェクとやったドヴォルザーク

ビエロフラーヴェクのモーツァルトはこういうものだった

ひと昔前の名演はこちら。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドヴォルザーク「新世界」のテンポ

2017 AUG 7 17:17:21 pm by 東 賢太郎

西村さんの投稿に楽譜の読み方のことがあった。僕自身、耳で覚えていたのを後で楽譜と見比べて変だなと思ったケースがある。例えばドヴォルザークの新世界だ。第1楽章に何か所かあるが、第4楽章のコーダの前のテンポは曲全体の印象を変えてしまうほどインパクトが大きい。

そこはこういう流れになる。

①ホルンのソロで悲しげに冒頭の勇壮なテーマが回想される②すると弦が16分音符で駆け上がり③ffで決然とテーマを弾く(弦、ホ短調)④和音が3つ続く⑤ホ長調になる⑥トランペットが朗々とテーマを吹く⑦コーダ

この①→⑦の流れでテンポが揺れ動くのはどれも同じだ。僕はアンチェル/チェコPOで覚えたので①やや遅くなる②冒頭のテンポ③その半分の速さで④さらに遅く⑤冒頭のテンポ⑥その半分の速さで⑦急に速く、に慣れている(38分40秒から)。

Dover(Simrock,1894)のスコアのテンポ指示がこれに近い。チェコの巨匠、ターリヒ、クーベリック、ノイマンはほぼこのやり方だ。各々の部分の比率はまちまちだがその他の指揮者もこのパターンである。⑦に飛び込む「タメ」をどこに置くかであって個性は多様だ。⑥で大きく減速するスヴェトラノフはユニークだが、チェコ派のプロポーションのデフォルメだから奇異には聞こえない。

ところがこれを聴いてひっくりかえった。コリン・デービスがアムステルダム・コンセルトヘボウ管を振ったフィリップス盤だ(9分34秒から)。

お聞きの通り、⑤以降は冒頭のテンポのまま突っ走る。つまりチェコ派のプロポーションの完全否定といえよう。これはPetrucchiにあるOtakar Šourek 編集のスコア(⑤でAllegro con fuocoになり最後までそのまま)ではないかと思われるが確証はない。あまり関心がなく根拠までは知らないが、ピアノ編曲譜を見ると速度表示がまた違う。in pempoと a tempoの混乱もあるように見受けられる。これは異例のことだ。新世界が出版される時にドヴォルザークはアメリカにいて校訂はブラームスら第三者が行ったそうで、そこに原因があるかもしれない。

やはりチェコ派の基本を逸脱して奇異に感じるのは、③が速くて⑤⑥がデービスと同じで⑦はさらに速くなるシルヴェストリ、③だけ速いショルティだ。根拠は不明。何が正しいのかはドヴォルザークにきかないとわからない。全員が指揮の歴史的巨匠である。それがこんなに違う。コリン・デービス盤はACOの音響、録音とも素晴らしく非の打ち所がないが、初聴にしてこの最後の最後、Allegro con fuocoでショックを受けてしまい、以来このLPをターンテーブルに乗せる勇気はもてなかった。

初めて聞いて覚えてしまった演奏には一生呪縛される。それがベーコンの示す「洞窟のイドラ」であることをわかってはいるが、僕も洞窟から抜け出せない。人間の思い込みとはいかに罪深いものだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《シェイナのドヴォルザーク5番》

2016 SEP 30 23:23:29 pm by 東 賢太郎

カレル・シェイナ(左、1896-1982)はターリヒ、クーベリック、アンチェル、ノイマンより知られていないが、僕が大好きなチェコ・フィルハーモニーの名匠である。

どことなくマスゾエさんみたいな容貌だがそれは忘れよう。この人はキャリアを通して副指揮者で不遇にも見える。しかしそれはオーケストラ・トレーナーとしての実力の証で、実際彼の指揮はピッチ、リズム、フレージング、音色美など演奏の「ミクロ」が筋肉質に練り上げられていて、楽員からの信認が厚かったそうだ。まぎれもなく僕の好みにぴったりの指揮者だ。

第5交響曲は彼の美質を余すところなく伝える名演である。出だしは春の風のようにかぐわしい。クラリネットのはずむ木霊のような主題が森の中の自然に溶け込んだようにようにうきうきさせてくれるのはどこか8番に通じるものがある。弦で提示される第2主題は陰りを帯びるが、ここでもすばらしいリズムとタンギングの木管が気持ちを明るく包みこむ。

第2楽章のチェロの物憂げな旋律がこれまたとろけるような中欧の音色である。チェコ・フィルの木管群がそれにぴったりの極美でチャーミングな音を奏でる。ドヴォルザークはこれでないといけない。ここでもうお気づきと思うが、このオーケストラは全楽器、特に木管が絶妙のピッチで鳴らされており、有無を言わせぬ美しさで彩られているのである。

スケルツォは伴奏のホルンの和音が薬味で効いており、見事なアンサンブルを聞かせる弦はエッジが立ちながらも全体にまろやかさが支配する。短いフォルテでホールに漂う残響(!)はあの本拠地ルドルフィヌム(ドヴォルザーク・ホール)そのものだ。1952年、チェコが東欧だった時期のスプラフォン録音だがこのころのモノラルは優秀だ。

終楽章はものものしい曲想で始まるが、ここでも完璧なピッチと筋の通ったリズム処理で濁りのないアンサンブルが感涙ものである。僕はそれだけでもどんなオケであれ音楽の感興をいただくことになる。この時期の東欧はそういう価値観の音楽づくりをしていた。近年のケバくて大音量主義の後期ロマン派に毒された演奏は、聴衆の好みに添ったものとはいえ、いかにも趣味において劣る。

この他にもドヴォルザークのスラヴ舞曲集、モーツァルトのプラハ交響曲も一聴に値する名演。あまり知られていないのが惜しい。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ライブ・イマジンのドヴォルザークを聴く

2016 JUN 21 22:22:49 pm by 東 賢太郎

土曜日にライブ・イマジンさんの演奏会でドヴォルザークの室内楽をききながら、やっぱりドヴォルザークは旋律を発明する天才だなあと思いました。そういう人は音楽史上たくさんいそうに思いますが意外にそうはいません。オーケストラはもちろん室内楽でも第2ヴァイオリンやヴィオラに名旋律がでてきたり、それを思い出させてくれる演奏会だったと思います。

室内楽で彼の弦楽5重奏やピアノ5重奏をライブでまとめて聴く機会というのは意外に少なく、ひとりの作曲家でプログラムを揃えるのはだいたいはベートーベン、モーツァルト、シューベルト、ブラームス、バルトークというところでしょう。たまにハイドン、シューマン、ショスタコーヴィチなんてのがあると嬉しくなり行こうかなと思いますが、ドヴォルザークというのはそのひとつでしょう。

オーケストラも似たことが言えます。欧州の名門オケが来ると、多くはお国ものがメインですがチェコ・フィルがドヴォルザークの序曲と協奏曲と交響曲だけというのは意外にない。例えば僕の趣味としては新世界や8番にモーツァルトのピアノ協奏曲が前座でチャンポンなんかにするよりも

- 劇的序曲「フス教徒」

- 交響曲第5番ヘ長調

- 交響曲第7番ニ短調

なんてプログラムを聴きたいわけです。ソリストを入れたいなら5番の代わりに協奏曲ですが、チェロだと7番が食われるのでヴァイオリンかピアノでどうでしょう。欧州ではこういうのがあったりまえ。お国もの路線で行くならどうして徹底しないのかといつも思います。

最近は「外タレ」の人気が昔ほどでもないかチケットが高いのか、ポリーニのリサイタルですら入りが悪かったそうで呼び屋さんもリスクが取れないのでしょうか。オペラならミーハー客が5万円も出しますがオケや室内楽は出し物をお子様ランチにしないと売れないというのでは僕のような者はますます高い金を払おうとは思わなくなるのです。

そういう中でライブ・イマジンの

- 弦楽五重奏曲第3番変ホ長調Op.97

- ヴァイオリンとピアノのためのロマンスヘ短調Op.11

- ピアノ五重奏曲第2番イ長調Op.81

というラインアップは野心的とさえいえる。おそらくはこれらにそれほど馴染んでいない聴衆に曲の良さを伝える、アマチュアだからこそできるのかもしれませんがこれは大変に意義のあることです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドヴォルザーク 交響曲第8番ト長調 作品88

2014 JUL 30 15:15:29 pm by 東 賢太郎

ドヴォルザークというと新世界とくるが、僕はこの8番が好きです。それが嵩じて全曲をシンセでMIDI録音しています。ピアノでよく弾いています。あの長いフルート・ソロの部分を弾いていると生きててよかったと思います。音楽というのは何であれ、自分で演奏することで血管に入ります。

これが幕開き。さあ大シンフォニーが始まるぞで!はなく、ト短調で切々と何かを訴えるようにそっと近寄る。新世界の終楽章のテーマと同じエオリアン・スケールで哀愁が漂います。たった10小節で遠い変二長調まで旅し、音楽はここまで人なつっこい。バスがf#になって主調Gを準備するとやがてトロンボーンとティンパニが荘厳にト長調の到来を告げ、ヴァイオリンが清澄なボヘミアの森の空気のようなトニック和音をppで奏でる。これは何か神性を暗示しますが、現れるのは神ではなく鳥の声!なのです(18小節目)。このさえずりのフルートの旋律がピッコロにバトンタッチします。この管弦楽法の魔法!ヴァイオリン、ヴィオラがそっとささやく和音(22小節目)の優しいこと!いよいよ生きる喜びに満ちあふれた交響曲の幕開けです。

右が第4楽章の素晴らしい第1主題がチェロで出てくるところのピアノ譜です。心得のある方はぜひこれを弾いてみてください。こんな易しい譜面から「あの」音がする!夢のようではありませんか。

ドヴォルザークはこれを1889年に48歳で書きました。ヴィソカという静かな村に家を買って、ボヘミアの自然の息吹の中で一気に作曲したそうです。この頃、彼はあふれるような創作力があり、次々と湧き出てくる楽想を書きとめるのがもどかしいほどだったと言っています。この年の夏、ピアノ四重奏曲変ホ長調作品87を8月に作曲しながら、この交響曲の構想ができつつあったようです。

9月6日に作曲に本格的に着手、13日に第1楽章、16日に第2楽章、17日に第3楽章、そして23日に第4楽章ができています。あのアレグレット・グラツィオーゾの名旋律がある第3楽章がたった1日で出来てしまったというのは凄いを通り越してかえってあっけない。この曲は僕が高校のころ、たしかバルビローリ/ハレ管のLPの銀色と青のタスキに「イギリス」とタイトルが書いてあって不思議に思っていました。新世界がアメリカでこれがイギリスか、なるほどと勝手に納得していました。

真相は違いました。ドヴォルザークが使っていた出版社のジムロックとの間に版権料のひと悶着があったのです。そこで、まだ出版契約期間が残っていたにもかかわらず彼はイギリスのノヴェロ社から出版してしまった。たぶん法律問題にはなったでしょう。しかしそれだけ?おいおい、それで交響曲イギリスはないだろ。みんなそう思ったのでしょう、この名称はほどなく消えました。これを覚えているのはあの青・銀のタスキが気に入ったから。欲しかったが2000円が高くて買えず、手に入れたのは廉価版になってからでした。

ちなみにそのノヴェロ社の創業者、ヴィンセント・ノヴェロはモーツァルトの崇拝者で、姉ナンネルが晩年病の床に就き、生活にも困っていることを知らされ援助のためザルツブルク、ウィーンを夫人と共に訪ねています。コンスタンツェ、息子にも面談し、その内容を日記に綴ったのが「モーツァルト巡礼 : 1829年ノヴェロ夫妻の旅日記」(秀文インターナショナル)です。29年というとベートーベンが死んだ翌年、ベルリオーズが失恋して幻想を書こうという頃。いくら金持ちとはいえ当時イギリスからザルツブルグは大旅行です。まさに巡礼ですね。

8番のライブでは84年に母がアメリカに遊びに来てワシントンDCに行ったおり、JFケネディセンターでビエロフラヴィクがチェコ・フィハーモニーを振った演奏の出だしの弦のとろけるような質感が忘れがたいものです。当時習っていたチェロはこういう音がするものかと思い知りました。この他、スラットキン、ヤンソンス、アルブレヒト、サヴァリッシュ、小林研一郎、グローヴス、バーメルト等を聴きましたが記録を見ると全部無印です。理由は想像がつきます。あのレコードのせいです。

それは僕が8番の真価を知ったヘルベルト・ブロムシュテット/ ドレスデン国立歌劇場管弦楽団(以下DSK)のLPです。レコ芸で辛口の大木正興氏が激賞していて迷わず買いました。ドイッチェ・シャルプラッテン録音のエテルナ(徳間)盤です。これ1曲で1枚なので両面ともカッティングスペースは3分の2ほどで、つまり内周の3分の1はあいている。ずいぶんぜいたく品を買ったなあという第一印象でした。そしてその音と演奏の素晴らしさ!これ以来8番といえばこれでありDSKといえばやはりこれということになっています。ちなみに大木氏はスイトナーの8番も激賞していたが、こっちは少しも気に入りませんでした。人の好みは色々です。

それは僕が8番の真価を知ったヘルベルト・ブロムシュテット/ ドレスデン国立歌劇場管弦楽団(以下DSK)のLPです。レコ芸で辛口の大木正興氏が激賞していて迷わず買いました。ドイッチェ・シャルプラッテン録音のエテルナ(徳間)盤です。これ1曲で1枚なので両面ともカッティングスペースは3分の2ほどで、つまり内周の3分の1はあいている。ずいぶんぜいたく品を買ったなあという第一印象でした。そしてその音と演奏の素晴らしさ!これ以来8番といえばこれでありDSKといえばやはりこれということになっています。ちなみに大木氏はスイトナーの8番も激賞していたが、こっちは少しも気に入りませんでした。人の好みは色々です。

見事に引きしまった木質のオケの音響。大きな室内楽、有機体が秘蔵の練り薬でひとつになって、気迫と自発性に富んだ抜き差しならぬ緊密なアンサンブルを展開する(こんな感じの表現を大木氏はしていた。まさにそうだ)。それがドレスデン・ルカ教会の空間にあでやかな残響となって広がる。僕はEMI(サヴァリッシュのシューマン等)よりこのエテルナの方がDSKの感じをうまくとらえていると思います。ヴィオラ、チェロのビロードのような柔らかさはチェコ・フィルのライブを思わせ、金管は浮き上がらず、ティンパニはうるさくないが充分の存在感がある。抜群に音楽性の高いフルートは終楽章の難しいソロを見事に吹ききりますが、その前のトゥッティでもマイクが拾っていて良く聴こえます。録音技師たち、何もしてないようでいて各楽器の音をうまく引き出す工夫をしていることがわかります。

こういう録音をオーディオ評論家はほめないでしょう。どこといって特徴がなく、ハイファイ的でもないからです。しかし「音楽」を聴きたい人にはこれが貴重です。HiFiを売り物にするのはそうでもないと存在価値が薄いからでしょう。本当に良いものはワインでも車でも、至極真っ当に良質なものです。そういうものを高級、ハイエンドというわけです。DSKの音がオーケストラの高級品であることは間違いありません。耳を肥やしたい方はDSK、ウィーンPO、アムステルダム・コンセルトへボウの録音だけ1年聴き続けたらいい。ロマネ・コンティとペトリュスとムートンしばりみたいなもの。それだけ耳に焼きつけておけば、知らないものは全部安物と判断すればいいから便利です。別にベルリンPOやシカゴSOが入ってもいいですが、僕の好みとしてはその3つを高級品の最高峰としてお薦めします。

もうひとつ。本当に耳を肥やしたいならLPをどうしてもお薦めしたいということです。例えばこのブロムシュテット盤、僕は写真の2枚のCDも買っています。もちろん上記LPとまったく同じ音源です。上がドイチェ・シャルプラッテン日本盤、下がベルリン・クラシックス(エテルナ)ドイツ盤。ところが両方ともいただけないのです。上は日本(徳間ジャパン)ですがミキシングし直したと見え不自然なつなぎが興ざめで、

もうひとつ。本当に耳を肥やしたいならLPをどうしてもお薦めしたいということです。例えばこのブロムシュテット盤、僕は写真の2枚のCDも買っています。もちろん上記LPとまったく同じ音源です。上がドイチェ・シャルプラッテン日本盤、下がベルリン・クラシックス(エテルナ)ドイツ盤。ところが両方ともいただけないのです。上は日本(徳間ジャパン)ですがミキシングし直したと見え不自然なつなぎが興ざめで、

音のヴィヴィッド感も消え ている。下は音のコクと重量感が無くなっておりスピーカーからLPの音楽の躍動感が聞こえてこない。要するに、どっちも全然ダメで、LPを100点とすると30点です。こういう音で聴いたら評価は変わってきてしまうでしょう。しかしこの場合が特別ではありません。オケに関するかぎりCDは音が悪いのです。僕のCDプレーヤーは値段でいえばレコードプレーヤーとカートリッジの5倍はします。それでもLPの方が音が良いのです。

ている。下は音のコクと重量感が無くなっておりスピーカーからLPの音楽の躍動感が聞こえてこない。要するに、どっちも全然ダメで、LPを100点とすると30点です。こういう音で聴いたら評価は変わってきてしまうでしょう。しかしこの場合が特別ではありません。オケに関するかぎりCDは音が悪いのです。僕のCDプレーヤーは値段でいえばレコードプレーヤーとカートリッジの5倍はします。それでもLPの方が音が良いのです。

この差は初心者でもaudible(聴き取り可能)です。国内ミキシングしたCDは音の分離が良い反面、弦の高音がキツい場合が多い。それがそれがHiFiイメージなのか、あるいはそういう音が良く聞こえる装置が普及しているからでしょうか。僕はこれが堪えられないので高音低音をバイアンプにしてブルメスターのプリアンプで高音低音を調節しています。しかしCDで高音を抑え気味にしようとすると中音域も死んでしまうケースがあるのです。同じソースでもLPならそれはありません。LPはすべての音域がぎっしり詰まっている。だから高音だけ浮くということがなく、あっても高音を抑えれば中音以下はしっかり鳴るのです。本格的にクラシックを聴こうという方はぜひLPを検討してみてください。ソフトは値段の安い(1枚500円ぐらい)中古で充分です。

8番についてあまり書いてませんが、こんな魅力的な曲でもあり、クラシックファンとしてはマスト・アイテムですからあまり細かいことは気にせずとにかく聴いていただくのみです。ミラン・ホルヴァート/ ORF交響楽団の非常に中欧的なローカル色にあふれたエネルギッシュな演奏をyou tubeからお借りしましょう。指揮者もオケも有名ではありませんが大変な名演であり、通の方もぜひご一聴をお薦めいたします。

(追記、2月11日)

この8番、ブロムシュテットのLPの洗礼が強烈だったせいか、好きなわりにこれだという演奏に出会ってません。おまけにもうひとつの原体験として、上記ワシントンでのチェコ・フィルのとろけるような冒頭部分のヴィオラ、チェロの音が耳に焼きついてしまっていて、どうも、どうしても、どれを聴いてもだめなのです。解釈の方も、自分の手でMIDI録音のために全曲を弾いてますから、やはり無形の換えがたい何かが僕の中にできてしまっています。というわけで、まったく個人的な事情ではありますが、LP、CDを37種類持ってますが定番とされるターリッヒ、アンチェル、カラヤン、ノイマン、セル、ケルテスらが全滅なのは悲しむしかありません。

一聴していいと思ったのは上記ホルヴァートぐらいで、演奏としてなんとか傾聴できるのは以下です。

ラファエル・クーベリック / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

第1楽章は文句なし。この楽章があるから聴く気になります。第2楽章は金管のフォルテがややドイツ風に強くて録音がきつく、ピアニシモはブロムシュテットのデリカシーに欠けます。第3楽章はポルタメントが嫌ですね、どうも趣味に合わない。終楽章は第1楽章より落ちますが、オケは好調でまずまずです。さて問題の音ですが、日本プレスのLP、フランクフルトで買ったドイツ・プレスのCDともいまひとつ未満です。先日中古でドイツ・プレスのLP全集を買いましたが、66年録音の限界なのかこれも期待ほどでなし。難しいものです。

第1楽章は文句なし。この楽章があるから聴く気になります。第2楽章は金管のフォルテがややドイツ風に強くて録音がきつく、ピアニシモはブロムシュテットのデリカシーに欠けます。第3楽章はポルタメントが嫌ですね、どうも趣味に合わない。終楽章は第1楽章より落ちますが、オケは好調でまずまずです。さて問題の音ですが、日本プレスのLP、フランクフルトで買ったドイツ・プレスのCDともいまひとつ未満です。先日中古でドイツ・プレスのLP全集を買いましたが、66年録音の限界なのかこれも期待ほどでなし。難しいものです。

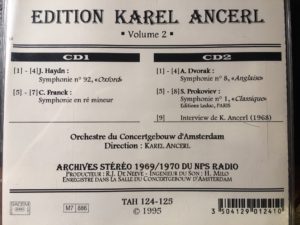

カレル・アンチェル / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

アンチェルの8番は正規録音がなく、僕は9番を彼のチェコ・フィル盤で覚え感銘を受けていたので探しておりました。1995年に出たこのTAHRAの2枚組は天恵で、1970年に彼がアムステルダムで行った最後の6回の演奏会に8番があったものをリリースしたのです。期待にたがわぬ筋肉質の演奏で、ライブ録音ではありますがコンセルトヘボウのホール感もそこそこ伝わります。

アンチェルの8番は正規録音がなく、僕は9番を彼のチェコ・フィル盤で覚え感銘を受けていたので探しておりました。1995年に出たこのTAHRAの2枚組は天恵で、1970年に彼がアムステルダムで行った最後の6回の演奏会に8番があったものをリリースしたのです。期待にたがわぬ筋肉質の演奏で、ライブ録音ではありますがコンセルトヘボウのホール感もそこそこ伝わります。

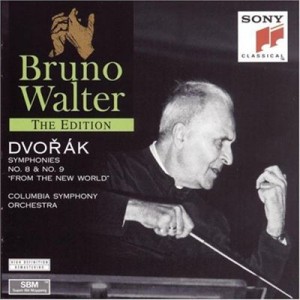

ブルーノ・ワルター / コロンビア交響楽団

第1楽章は最高に見事な解釈。オケも彫の深い演奏で、最善を尽くし老境のワルターの棒に応えています。決して枯れておらず、ティンパニの打ちこみで強い意志を表出するなど重量感ありです。緩徐楽章も詩情がある。ボヘミアの空気を感じられます。第3楽章も僕はヨーロッパの香りをかぎます。ポルタメントは目立たず、歌いすぎず品格を保ち、ねばらないテンポがいい。終楽章が僕としてはやや遅く、フルートの高音が飛び出したり録音のバランスが気になるのが玉に傷ですが、これがワルターのコンセプトなのであり傾聴すべきでしょう。僕のはCDですが再生の仕方次第では音も悪くありません。

第1楽章は最高に見事な解釈。オケも彫の深い演奏で、最善を尽くし老境のワルターの棒に応えています。決して枯れておらず、ティンパニの打ちこみで強い意志を表出するなど重量感ありです。緩徐楽章も詩情がある。ボヘミアの空気を感じられます。第3楽章も僕はヨーロッパの香りをかぎます。ポルタメントは目立たず、歌いすぎず品格を保ち、ねばらないテンポがいい。終楽章が僕としてはやや遅く、フルートの高音が飛び出したり録音のバランスが気になるのが玉に傷ですが、これがワルターのコンセプトなのであり傾聴すべきでしょう。僕のはCDですが再生の仕方次第では音も悪くありません。

(追記、2月14日)

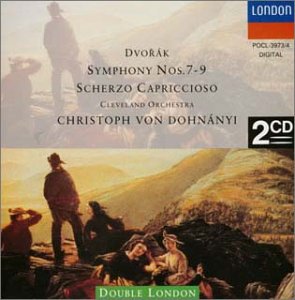

クリストフ・フォン・ドホナーニ / クリーヴランド管弦楽団

ブロムシュテット盤のコンセプトに比較的近く、ポルタメントと終楽章コーダのテンポ以外は好感をもちました。アレグロの推進力、筋肉質の合奏、緩徐楽想のぬくもり、どれもいいですね。ティンパニを強打する骨格作りも素晴らしい。ドホナーニはベートーベン、シューマン、、ブラームスどれも非常に水準の高い録音を残しています。Deccaの技師が実にヨーロッパ調の品格ある音にしているのも効いていますね。

ブロムシュテット盤のコンセプトに比較的近く、ポルタメントと終楽章コーダのテンポ以外は好感をもちました。アレグロの推進力、筋肉質の合奏、緩徐楽想のぬくもり、どれもいいですね。ティンパニを強打する骨格作りも素晴らしい。ドホナーニはベートーベン、シューマン、、ブラームスどれも非常に水準の高い録音を残しています。Deccaの技師が実にヨーロッパ調の品格ある音にしているのも効いていますね。

セルの8番論考

ジョージ・セル(1897-1970)。彼の8番は天下の名盤とされいておりこれらに否定的な人はあまりいません。僕自身セルは最も敬意を懐いている指揮者の一人であり、チェロ協奏曲の方は彼の指揮にこれしかないというほど感動してる。どうして8番が嫌いになってしまったのか?これは自分史で重大なことと思いACO盤(フィリップス)、クリーヴランドOの旧盤(CBS)、新盤(EMI)を聴き直してみました。

第1楽章で短調になる部分で両盤ともテンポがガクッと落ちる。これがまずだめ。 再現部は、提示部から遅い新盤はさらに遅すぎ。第2楽章は違和感なしで特に新盤はいいと思うとやはり短調部分は遅すぎ。問題は第3楽章のヴァイオリンのポルタメントで、新盤はやや控えめになってますが旧盤は救いがたいほどぞっとします。

僕は音楽というものを認識する根本的、根源的なところで流れを歌としてではなく和音で追うようにできているらしく、いつもピッチに耳がいっており、それを自ら大いに崩壊させるポルタメントというものはそれがいかに欧州の伝統であろうがなかろうが許し難いのです。これは完全なる趣味の領域だから仕方ありません。

そして第3楽章コーダの速度です、これにびっくりしてしまった。あとで譜面にMolt vivaceとあることを知り、ああブロムシュテットよりセルが正しかったんだと思い直したが後の祭り。最初の擦り込みは恐ろしいのです。終楽章コーダの加速も旧盤はここまでやるとあざとい。そこにこれでもかとぴゃらぴゃら鳴るトランペットがアメリカンな下品さ丸出しで僕の趣味からは程遠いものであります。

ACO盤はモノラルで録音が楽器に近く、せっかくのホール音がいまひとつ生きていません。オケの良さ、セルが弦を締め上げていない感じでポルタメントは軽微。自然なのはプラスですが新盤のピッチの良さはなし。Molt vivaceの唐突感はこれが一番でスラブ舞曲が始まったかというほどです。

セルは古典派で見せた均整感をロマン派ではかなぐり捨てることがあり、この8番はその最たる例ですが、彼のイメージをアメリカのオケに微細に調教しすぎた観があり僕のような聴き手にはそれがうるさくてだめ、録音(特にCBS)が即物的にその表面づらを拾ってしまっていてますます気になるということのようでした。

(こちらへどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドヴォルザーク チェロ協奏曲ロ短調作品104

2014 MAY 11 0:00:09 am by 東 賢太郎

米国ペンシルヴァニア大学に留学中、チェロを買い1年間個人レッスンを受けたことは以前に書きました。これを弾きたいと思ったのです。ド素人だったのにまじめにそう思える所が僕の僕たるゆえんであり、おかげでとんでもないことが出来てしまうこともありましたが、これはあえなく討ち死にに終わった方でした。

悔しいのですが、これは実にいい曲なんです。

僕は演歌が特に好きでもありませんが、ロンドンにいた頃、石川さゆりの津軽海峡・冬景色が野村ロンドンの社歌みたいになっていました。当時の社長が好きでカラオケの締めでみんなで熱唱してたんですがなんか琴線に触れるものがあり、ああやっぱり日本人なんだなと感じ入っていたものです。昨日広島のお客さんが「広島におるとカープなんかどうも思わんが東京に出て来るとどうも気になる」と言われてそれが思い当りました。

ドヴォルザークは米国楽壇のパトロンだったジャネット・サーバー女史の招きで渡米しました。ニューヨークの音楽院の院長になったのですが、この2年半ほどの滞在で極度のホームシックとなり強い望郷の念で作ったのがこの協奏曲といわれます。お客さんのカープ、僕の石川さゆり、やっぱり望郷の念というのは何か特別なものを生んだり感じさせたりするんでしょうか。この協奏曲は、ああこれはボヘミア人にとって演歌みたいな曲なんじゃないかなと思うのです。

ドヴォルザークがアメリカにいたのは1892年9月27日から1895年4月16日まで。実はこのちょうど100年後、1992年夏~1995年5月がほぼぴったりと僕のドイツ滞在期間だった関係で、それ以来この協奏曲は「なるほどなるほど、そうだよね」とあちこちに感情移入して聴くようになっています。言葉もよくわからん状態で住んだ異国。英語圏のロンドンとは似ても似つかない孤独感があって無性に懐かしく思った日本。当時のそういう気持ちを思い起こすとドヴォルザークの望郷の念が他人事でない気持ちになるのです。

チェロ演奏の思いが遂げられなかった欲求不満で、2000年に帰国してからとうとう第1楽章をシンセサイザーでMIDI録音してしまいました。大作業でしたがProteusという米国の音源ソースの独奏チェロはなかなかリアル感があって良く、苦労して作ったカラオケにのってあのすばらしい第2主題を弾いたときの喜びったらありません!いろいろテンポを変えて試して、いや本当にドヴォルザーク先生ありがとうという感動で一杯になりました。目頭が熱くなるしかないあの終楽章の最後の最後!名曲中の名曲、とにかく聴いていただくしかありません。

フランスのチェリスト、ゴーティエ・カプソン(Gautier Capuçon)、なかなかイケメンでもありいいですね。指揮のパーヴォ・イェルヴィは先日N響を振ったネーメの息子。両者とも非常にデリケートな解釈で素晴らしいです。

この曲はドヴォルザークが若い時に愛していた女性(ヨセフィーナ・カウニッツ伯爵夫人)が重病という知らせをニューヨークで聞き、帰国後1か月で彼女が亡くなるという極めてプライベートな事情が作曲と重なっています。だから第2楽章には彼女の好きだった主題(歌曲Lass’ mich allein)が使われ、そして彼女の死後にはあの第3楽章の長いコーダをつけ加えたのです。音楽は止まりそうになり、チェロのモノローグが第1楽章冒頭の主題を静かに回想します。こういう事情から彼は作曲依頼者のチェリストからの修正提案を「一音も変えるべからず」と言ってはねつけ、カデンツァを入れろと言われて激怒したのです。

「こんなチェロ協奏曲が書けるということを知っていたら自分も書いていたのに」と評したのはヨハネス・ブラームスでした。

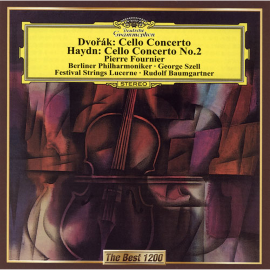

ピエール・フルニエ / ジョージ・セル / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

最高の格調とデリカシー。第1楽章、チェロが登場する場は決然とした千両役者、そして第1主題を経ていよいよあの優しい第2主題へ向かう美しい道のり。ここがこんなに澄んだ秋空のような孤独と悲しさに彩られる例は他に記憶がありません。素晴らしい音程とフレージングで高音がまるでヴィオラであるかのように歌い、全編にあふれわたる品格の高いロマンの息吹は何度聴いても深く心を打たれます。このフルニエのチェロこそ曲の神髄を描ききった神品であると断言してしまって後悔はありません。そして、セルとベルリンフィルのシンフォニックで引きしまった伴奏がまた最高のテンポとディナーミクでもうこれしかないだろうという説得力ある逸品。第3楽章の第2主題を呼び覚ますオーケストラの素晴らしさ!それを受けるフルニエ。指揮者とソリストの和声の流れに対する感性とオーラが奇跡ように一致した稀有な演奏であり、それに呼応してオーケストラメンバーの出す「気」の脈動まで一致しているのを感じます。音楽にこれ以上何が必要なんでしょう。これを持っておれば他は要らんということはあまり書きたくないがこの演奏は僕の中で完全にそういう位置にあります。これはぜひSACDなどの上級フォーマットで所有したいです。

最高の格調とデリカシー。第1楽章、チェロが登場する場は決然とした千両役者、そして第1主題を経ていよいよあの優しい第2主題へ向かう美しい道のり。ここがこんなに澄んだ秋空のような孤独と悲しさに彩られる例は他に記憶がありません。素晴らしい音程とフレージングで高音がまるでヴィオラであるかのように歌い、全編にあふれわたる品格の高いロマンの息吹は何度聴いても深く心を打たれます。このフルニエのチェロこそ曲の神髄を描ききった神品であると断言してしまって後悔はありません。そして、セルとベルリンフィルのシンフォニックで引きしまった伴奏がまた最高のテンポとディナーミクでもうこれしかないだろうという説得力ある逸品。第3楽章の第2主題を呼び覚ますオーケストラの素晴らしさ!それを受けるフルニエ。指揮者とソリストの和声の流れに対する感性とオーラが奇跡ように一致した稀有な演奏であり、それに呼応してオーケストラメンバーの出す「気」の脈動まで一致しているのを感じます。音楽にこれ以上何が必要なんでしょう。これを持っておれば他は要らんということはあまり書きたくないがこの演奏は僕の中で完全にそういう位置にあります。これはぜひSACDなどの上級フォーマットで所有したいです。

リン・ハレル / ウラディーミル・アシュケナージ / フィルハーモニア管弦楽団

もしフルニエ以外で一枚だけと言われればこれです。僕は何種類もあるロストロポーヴィチのこの曲がぜんぶ大嫌いであり、カラヤンとやった有名な一枚は特に嫌いです。このハレル盤は曲への愛情が自然に伝わる名演で、アシュケナージのデリケートなサポートも実に見事です。彼はラフマニノフ、グリーグなど甘目の音楽を下品にならずに表現する達人です。第3楽章コーダの彼女の思い出のシーンだけはフルニエよりもこちらのほうが上であり、涙なくして聴けません。録音も良く、お薦めできます。

もしフルニエ以外で一枚だけと言われればこれです。僕は何種類もあるロストロポーヴィチのこの曲がぜんぶ大嫌いであり、カラヤンとやった有名な一枚は特に嫌いです。このハレル盤は曲への愛情が自然に伝わる名演で、アシュケナージのデリケートなサポートも実に見事です。彼はラフマニノフ、グリーグなど甘目の音楽を下品にならずに表現する達人です。第3楽章コーダの彼女の思い出のシーンだけはフルニエよりもこちらのほうが上であり、涙なくして聴けません。録音も良く、お薦めできます。

ハインリヒ・シフ / アンドレ・プレヴィン / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

美演です。チェロもオケも暖かい木質の音で好ましく、録音はホールの空間、空気を感じさせる欧州系の上質のもの。実はこのCDを秋葉原のオーディオ店で試聴して僕はB&Wのフラッグシップ・スピーカーである801Dの購入を決めたという記念碑的CDなので挙げさせていただきます。

美演です。チェロもオケも暖かい木質の音で好ましく、録音はホールの空間、空気を感じさせる欧州系の上質のもの。実はこのCDを秋葉原のオーディオ店で試聴して僕はB&Wのフラッグシップ・スピーカーである801Dの購入を決めたという記念碑的CDなので挙げさせていただきます。

(補遺、3月21日)

1月7日にコメントを頂いたライヴ・イマジンのチェリスト西村様と先週食事をし、興味深いお話をたくさん伺いましたが、その際にいただいたのがこのCDです。

スティーヴン・イッサーリス / ダニエル・ハーディング / マーラー室内管弦楽団

ガット弦の演奏が素晴らしく、文才にも長けたイッサーリスの解説がまた面白く勉強しました。ナイアガラの滝を前に5分間も立ち尽くしたドヴォルザークが、何かに憑かれたように、「神よ、これはロ短調交響曲になるでしょう」と叫んだ。その35年後に同じ景色にモーリス・ラヴェルが「なんて荘厳な変ロ長調だろう!」と述べた。僕は3回も行って、たぶん5分以上は立ち尽くしてますが、作曲家にならなくてよかったです。

ガット弦の演奏が素晴らしく、文才にも長けたイッサーリスの解説がまた面白く勉強しました。ナイアガラの滝を前に5分間も立ち尽くしたドヴォルザークが、何かに憑かれたように、「神よ、これはロ短調交響曲になるでしょう」と叫んだ。その35年後に同じ景色にモーリス・ラヴェルが「なんて荘厳な変ロ長調だろう!」と述べた。僕は3回も行って、たぶん5分以上は立ち尽くしてますが、作曲家にならなくてよかったです。

その「ロ短調交響曲」は既にほぼできていた新世界交響曲ではなく、チェリストのハヌシュ・ヴィハーンの説得で書かれたこのロ短調協奏曲の壮大なヒロイズム、高貴なたたずまいに結実したかもしれないというイッサーリスの説は支持できそうです。息子の証言ではドヴォルザークは独奏楽器としてのチェロは低音がもごもごしてはっきりしないと嫌っていたのに、友人に1894年12月の手紙で、「キミ、驚くなかれ、私はヴィオロンチェロのための協奏曲の第1楽章を書き終えたのだよ。私がそれにいかに意欲的か、自分でびっくりしてるんだ」と書き送っているそうです。

自分がしている作業に自分が驚く。トリスタンを作曲中のワーグナーも「ピアノを弾く自分の指先から出てくる妙なる音に驚く」と述べていますが、天地神明から得た霊感を人間界に残す者(作曲家)と、その人間への共振を具現化する者(演奏家)がいかに違っていることか。轟々と爆音を立てて流れ落ちるあの滝を見てロ短調や変ロ長調が聴こえてくる人たちというのは人間界において特異な存在であって、ひょっとしてキリスト、アラーや仏陀がそうだったかもしれず、アインシュタインもそうだったのだろうかと思ってしまいます。

ニューヨーク滞在の終わりごろ病気のはずのドヴォルザークを家に訪ねると、散乱した数日分の残飯に埋もれて黙々と作曲中だった、病名は作曲熱だったという逸話もあります。ベートーベンの部屋も大家に追い出されるほどひどかったそうですが、こういう人たちは霊界と交信していて俗界など眼中にないのですね、まあ彼らのおかげで喜びをいただいている我々俗人の目線で評価することはナンセンスと思います。

この曲をドヴォルザークに書かせ、テクニカルな提言もしたのはハヌシュ・ヴィハーンですが、もうひとつ作曲に重要な契機を与えたのが音楽院の同僚教授ヴィクター・ハーバートのチェロ協奏曲第2番ホ短調でした。ドヴォルザークは94年3月に初演されたこれを少なくとも2回聴いており、終演後に興奮した大声でハーバートを素晴らしい!と祝福したそうで、これに触発されてヴィハーンのリクエストに応える気になったようです。ハーバートは93年12月16日、カーネギーホールで新世界交響曲を初演したニューヨーク・フィルの首席チェリストで、同じホ短調で2番の協奏曲を書いたのですが、緩徐楽章がロ短調でありこれもドヴォルザークに影響を与えた可能性が指摘されています(出典・wikipedia)。

イッサーリスのCDには初稿のエンディングが録音されていて初めて聴きました。割合に唐突でそっけないものだったのです。これが上記のとおり、ヨセフィーナからの重篤であるという手紙(94年11月)、上記の自分でびっくりの手紙(同12月)となり、ヴィハーンのカデンツァを拒絶、そしてヨセフィーナの死(95年5月)による改訂となっていくのですが、エンディングに縫い込まれた歌曲Lass’ mich allein(1888)がこれです。

イッサーリスはハイドン、モーツァルトもそうだがとしていますがヨセフィーナ・カウニッツ伯爵夫人は奥さんになったアンナの姉妹(お姉さん)であり、結婚後もドヴォルザークの気持ちは変わらなかったようで玄孫(孫の息子)であるトニー・ドヴォルザーク氏によると1990年代になってもヨセフィーナとの仲が家族のゴシップねたになっていたそうです。Lass’ mich alleinはコーダだけでなく第2楽章にも現れますが重篤の知らせ以前から、この曲は構想した時点から、忘れられなかったヨセフィーナのためのものだったかもしれません。

写真を探したらありました。左が奥さんのアンナ、右がヨセフィーナです。

ところで大貢献したハヌシュ・ヴィハーンです。2つのカデンツァも含めて提言のほとんどをドヴォルザークにはねつけられてしまいましたが、それでも作曲家は彼に初演の独奏をさせたいと願っておりました。ロンドンのフィルハーモニー協会が95年4月に祖国へ戻っていた作曲家にクイーンズ・ホールで自作の指揮を依頼したのが11月で、彼はそこでチェロ協奏曲をヴィハーンの独奏で初演しようと応じました。ところが協会の指定した日にちにヴィハーンはボヘミア四重奏団として契約した別の公演があったのです。協会は日にちの変更は罷りならんとした挙句にドヴォルザークに相談もなく英国人チェリストのレオ・スターンを初演者として契約してしまいます。

それを知った作曲家はヴィハーンとの約束を反故にできない、それなら自分は指揮しないと断ります。すでに演奏会を宣伝していた協会は恐怖にかられ、赤恥であると大騒ぎなります。ドヴォルザークと協会は翌年3月初めについに折り合い、同19日にスターンによって初演は予定通り行われることになります。ここまでは有名な話であって、しかしその数か月の間に何があったかはそうでもなくて僕は以前から知りたかったのですが、それをイッサーリスは明らかにしてくれています。

34才のスターンはチェコに飛び、チェコ語を習い始め、ありとあらゆる手段でドヴォルザークの歓心を買おうとしたようです。微笑ましいのは珍しい鳩までプレゼントしていることでしょう。機関車、ボート、ビールと並んで、鳩は彼がハマっているものの一つだったのですね。この涙ぐましいセールスの甲斐あって、作曲家のピアノ伴奏で協奏曲の試演までして絶対の存在であったヴィハーンをとうとうひっくり返したのが翌年3月だったということでした。「音楽界って、何も変わってませんね!」というイッサーリスの注釈がこれまた笑えます。

(こちらもどうぞ)

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調 「新世界より」 作品95 (その1)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

クラシック徒然草-愛器アウグスト・フェァシュター社ピアノを調律してもらう-

2013 SEP 8 0:00:14 am by 東 賢太郎

今日は1時からピアノの調律をお願いしました。ご近所にお住いの本邦調律界の大御所U先生にうかがったところ、ウチのアップライト(右)は旧東独のAugust Förster社製のものなのですが、日本にはあまりないとのこと。ぜひ見てみたいと初回は大御所本人が来てくださいました。その時に「将来を嘱望する若手のポープなので勉強させてやって下さい」と同伴されたのが白田先生でした。

今日は1時からピアノの調律をお願いしました。ご近所にお住いの本邦調律界の大御所U先生にうかがったところ、ウチのアップライト(右)は旧東独のAugust Förster社製のものなのですが、日本にはあまりないとのこと。ぜひ見てみたいと初回は大御所本人が来てくださいました。その時に「将来を嘱望する若手のポープなので勉強させてやって下さい」と同伴されたのが白田先生でした。

今日は先生の2回目でした。これともう一台ヤマハのグランドをお願いし、いろいろうるさい僕のわがままを聞いていただいて終わったのは6時すぎでした。このアップライトは確か85年にロンドンのマークソン・ピアノで購入したものです。何台か弾いてみて、ひと目惚れで即決したのがこれでした。長女がロンドンで生まれたのが87年だからはるか先輩格に当たりますね。別に高級品ではないのですが、それ以来、我が家と一緒にロンドン→東京→フランクフルト→チューリッヒ→香港→東京と長旅を共にした家族としての絆を強く感じています。

今日は先生の2回目でした。これともう一台ヤマハのグランドをお願いし、いろいろうるさい僕のわがままを聞いていただいて終わったのは6時すぎでした。このアップライトは確か85年にロンドンのマークソン・ピアノで購入したものです。何台か弾いてみて、ひと目惚れで即決したのがこれでした。長女がロンドンで生まれたのが87年だからはるか先輩格に当たりますね。別に高級品ではないのですが、それ以来、我が家と一緒にロンドン→東京→フランクフルト→チューリッヒ→香港→東京と長旅を共にした家族としての絆を強く感じています。

調律は時間とともに少しづつ狂ってきます。それが耐えられなくて僕は調律用のハンマーをスイスで買って、自分で微調整などしてきました。しかし調律はピッチだけの問題でないのです。それが最近わかってきました。そこで今日は先生が「どんな風にしますか?」と聞くので「ラヴェルの音でお願いします!」とわけのわからんことを依頼しました。まるで床屋の会話です。「うーん、ラヴェルですか、クープランの墓?そうですね・・・・」だいぶお悩みの様子。「やってみましょう、でもこのアウグストのせっかくの音をいじるのはやりたくないですね。ヤマハの方でやりましょう」ということになりました。

そこから休みなしで3時間半。隣の部屋のヤマハは見事にベーゼンドルファー寄りの音に生まれ変わりました。それに感動し、先生に感謝の意をこめてこのブログを書くことになったのです。クープランの墓の一部、ショパンのワルツ、グリーグのコンチェルトのさわりなどを弾いて聴いてもらい、ほぼ音は問題なしとなって残り時間でアウグストを仕上げてもらいました。そっちではシェラザードの第1楽章を全曲、ダフニスとクロエの夜明けのところ、ドヴォルザークの8番などを。ミスタッチだらけでとても人様に聴いていただく水準には遠いのだけど本人だけは指揮者気分で満足。これがあるから僕は生きていけるのです。

そこから休みなしで3時間半。隣の部屋のヤマハは見事にベーゼンドルファー寄りの音に生まれ変わりました。それに感動し、先生に感謝の意をこめてこのブログを書くことになったのです。クープランの墓の一部、ショパンのワルツ、グリーグのコンチェルトのさわりなどを弾いて聴いてもらい、ほぼ音は問題なしとなって残り時間でアウグストを仕上げてもらいました。そっちではシェラザードの第1楽章を全曲、ダフニスとクロエの夜明けのところ、ドヴォルザークの8番などを。ミスタッチだらけでとても人様に聴いていただく水準には遠いのだけど本人だけは指揮者気分で満足。これがあるから僕は生きていけるのです。

先生から「ピアニストのどこで演奏を評価してますか?」というご質問。「指の回りではなく①フレージング②和音のバランスです」と答えました。「意外に好きな人が少ない。アラウだけ別格です。ミケランジェリはいいですがポリーニもアルゲリッチもリヒテルも今は聞く気がしない」とも。「ラヴェルはフランソワはどうですか?」ときたのですが、「録音がひどい。EMIの音にボディがない」ということで意見が一致しました。先生のイメージではラヴェルはベーゼン。楽器の音色のイメージをきくと「カワイは円筒、ヤマハはその円筒の中に円錐が入っていて2重、スタインウェイはさらにその円錐が2重になっているイメージを持っているんです。だからベーゼン。」と素人にはまったく理解不能の答えが返ってきました。「チッコリーニがファッツィオーリでベートーベンを弾いたのがなかなか良かった」という感想で、かなりお好みのイメージがわかってきましたとのことでした。

最後に先生に、「だんだんこういう音にして欲しい」と言って、ラヴェルを2つ、①アンヌ・ケフェレックの「水の戯れ」と②イヴォンヌ・ルフェビュールのト長調協奏曲の第2,3楽章をリスニングルーム(右)で僕の装置でじっくりと聴いていただきました。両者の音色の比較をああだこうだとプロの視点から詳しく教えていただき、大変勉強になりました。それなのに、「これはたぶんベーゼンだろうなあ・・・・ただ調律が特別ですね・・・・こういう音が出せるんですね。勉強になりました」と謙虚に語ってお帰りになりました。いやピアノひとつとっても音楽は奥が深いものです。この装置は1人で聴いていてももったいないし、先生のような方にお役にたてるのであればうれしい限りと思いました。楽器の方もヘタの横好きにばかり弾かれていてもかわいそうです。プロをお招きしてミニコンサートをやっていただくこともSMCで考えようと思っています。

最後に先生に、「だんだんこういう音にして欲しい」と言って、ラヴェルを2つ、①アンヌ・ケフェレックの「水の戯れ」と②イヴォンヌ・ルフェビュールのト長調協奏曲の第2,3楽章をリスニングルーム(右)で僕の装置でじっくりと聴いていただきました。両者の音色の比較をああだこうだとプロの視点から詳しく教えていただき、大変勉強になりました。それなのに、「これはたぶんベーゼンだろうなあ・・・・ただ調律が特別ですね・・・・こういう音が出せるんですね。勉強になりました」と謙虚に語ってお帰りになりました。いやピアノひとつとっても音楽は奥が深いものです。この装置は1人で聴いていてももったいないし、先生のような方にお役にたてるのであればうれしい限りと思いました。楽器の方もヘタの横好きにばかり弾かれていてもかわいそうです。プロをお招きしてミニコンサートをやっていただくこともSMCで考えようと思っています。

クラシック徒然草-ダボス会議とメニューイン-

2013 JUN 11 0:00:01 am by 東 賢太郎

「ザルツカンマーグートを見たことのない者にベートーヴェンの田園交響曲は解釈できない」 (ユーディ・メニューイン)

と20世紀を代表する大ヴァイオリニストは言ったそうだ。 「ラインラント地方を見たことがない者にシューマンのライン交響曲は指揮できない」 と信じる僕ごときと似たような音楽観をお持ちだったのかどうか真意はわからないが、それを先日ある人からうかがった瞬間に記憶が脳裏によみがえった。メニューインについてはある思い出があって、強い印象が残っているからだ。

1997年2月、野村スイスの社長だった僕は本社からの指示でスイスのいわゆるダボ ス会議(World Economic Forum)に3日間参加した。この会議がどういうものかご存知の方も多いだろう(今年は安倍首相も出席してアベノミクスが話題になった)。登録者のみが参加できるのだが、たしか当時ひとり2万ドルぐらいかかったようだ。登録が受理されると名簿(辞書風のディレクトリー)に顔写真とプロフィールが載るのはSMCのメンバーリストと似ている。登録者各人に割り当てられる「鳩の巣箱(pigeon box)」という丸い穴の開いた郵便ポストがあるが、アルファベット順になっていて、Azumaのお隣さんはArafat(PLOのアラファト議長)だった。毎日の進行はというと、朝一番のブレックファスト・ミーティングから夕方6時ぐらいまで6~7コマのセッション(時限)があり、会場には大中小の様々なホールや教室があって、各々の部屋で同時進行で行われる。どの時限にどの部屋に行こうが自由だが各部屋とも人数制限があるので事前にレジスターしないと入室できない。人気のあるコマはすぐ満員になってしまうのでこのマイ・スケジュール作りが結構大変だった。言語は基本的に全部英語だ。

ス会議(World Economic Forum)に3日間参加した。この会議がどういうものかご存知の方も多いだろう(今年は安倍首相も出席してアベノミクスが話題になった)。登録者のみが参加できるのだが、たしか当時ひとり2万ドルぐらいかかったようだ。登録が受理されると名簿(辞書風のディレクトリー)に顔写真とプロフィールが載るのはSMCのメンバーリストと似ている。登録者各人に割り当てられる「鳩の巣箱(pigeon box)」という丸い穴の開いた郵便ポストがあるが、アルファベット順になっていて、Azumaのお隣さんはArafat(PLOのアラファト議長)だった。毎日の進行はというと、朝一番のブレックファスト・ミーティングから夕方6時ぐらいまで6~7コマのセッション(時限)があり、会場には大中小の様々なホールや教室があって、各々の部屋で同時進行で行われる。どの時限にどの部屋に行こうが自由だが各部屋とも人数制限があるので事前にレジスターしないと入室できない。人気のあるコマはすぐ満員になってしまうのでこのマイ・スケジュール作りが結構大変だった。言語は基本的に全部英語だ。

ダボス会議と呼ばれるが一様に会議なのではなく、一方的講義形式、パネルディスカッション型式、視聴者参加型ディスカッション型式などいろいろある。5~6人座っている複数の丸テーブルを複数のパネラーが10分ごとに回遊してアドホックに議論する型式は大変面白かった。僕のテーブルには米国連銀(FRB)の局長がいて、パネラーのひとりがチェコのハヴェル大統領だった。大統領がやってきていきなりアメリカの悪口をいいだすと、FRBがすぐに応酬する。チェコ好きの僕はなんとなく大統領に組してFRBの通貨政策を批判する。結論はない。10分でベルが鳴り、次のパネラー(ぜんぜん違う立場の人)が来る、という塩梅だ。まるでボクシングみたいだった。

当時、世界最高のCEOと尊敬されたGEのジャック・ウェルチ会長のブレックファスト・ミーティングは迫力があった。演壇上から南部なまりの英語で彼のスピーチは始まったが、だんだん自分の話に興奮してくるとマイクを手に持って熱弁をふるいながら演壇を降り、僕の丸テーブルのすぐ脇まで来てしまった。こっちは朝食を食べているのだがツバキが飛んできて困ったものだ。しかしそんな超至近距離で天下のウェルチのオーラを浴びられたのは何か感ずるものがあった。あれ以来、僕は英語でスピーチするときは無意識に、あの時のウェルチをイメージするようになっている。

ビル・ゲイツ(マイクロソフト)とアンドリュー・グローブ(インテル)の「ネットワーク社会」の対談は今日をほぼ予見していたが、いま振り返ると隔世の感があるともいえる。グローブが何やら小さい箱型の機器をポケットから取り出して「皆さん。びっくりしないでください。これは電話機なんです。今からこれでちょっといたずらしてみましょう。当社のストックホルム現法の社長を呼び出してみます。彼は私から電話が来ることなんか知りません。」といって我々の前でそれをやって見せた。ストックホルムの社長も驚いたが、見ていた1000人の観衆も驚いた。今なら小学生でもできることだ。1997年、世界のケータイ事情はまだこんなものだった。

ダボス会議の1週間というのは、こういう人たちが一堂に会し、会場内を普通の人である我々と分けへだてなく闊歩している。びっくりしたのはユーディ・メニューインのセッションがあったことだ。いや、それが彼のセッションだったのか、誰かのゲストとして呼ばれていたのか、もう記憶が定かではない。しかし、ひな壇にあった顔はまさに、レコードのジャケットで見知ったあの大ヴァイオリニストだった。楽器を弾いたわけではない。何か訥々とスピーチをした。心の中にいる神、政治の凶暴さ、戦争と平和、芸術のできること・・・などといった内容のものだったように思うが、彼について知ってることといえばフルトヴェングラーと録音したいくつかの名演奏ぐらいという体たらくだった僕はいくら彼の英語に耳をすませてもよくわからなかった。そこにいた僕の周りの聞き手が知っていて、たぶん僕だけが知らなかった彼のパーソナル・ヒストリーはこんなものだ。

7歳でサンフランシスコ交響楽団と共演した神童だったメニューインは、アメリカで経済的に困窮していたハンガリー人亡命者べラ・バルトークを助け、あの無伴奏ヴァイオリン・ソナタを献呈された人だ。また一方では、ユダヤ系ながら第2次大戦後のドイツとの和解を訴え、ナチス協力者の烙印を押されていたフルトヴェングラーと共演して彼の無実を擁護した。それが米国ユダヤ人社会の逆鱗に触れ、米国で支配的だったユダヤ人音楽家社会から事実上排斥されて欧州へ移住する運命となった。第2次大戦は欧州から米国へ移り住む多くのユダヤ人音楽家を生んだが、その逆は彼ぐらいのものだ。

このフルトヴェングラー事件は彼の父君がアンチシオニストの哲学者だったという思想的影響があったかもしれないと思う。誰とて父祖の薫陶から完全に自由であるのは難しい。ダボス会議の主役はアメリカではない。欧州だ。舞台は戦争の血なまぐささとは縁の薄いスイスだ。米国を追われ、そのスイスに居住し、英国で貴族の称号であるロードを授与された音楽家。ちょうどその1997年に欧州金融界が米国流ビジネスであるインベストメントバンク化の道を選択し、スイスの銀行が米国の圧力でナチ・ゴールドで守秘義務の解除を余儀なくされたこと、翌年5月に欧州中央銀行が発足し、統一通貨ユーロが誕生したこと。今になって、メニューインの存在が重なる。

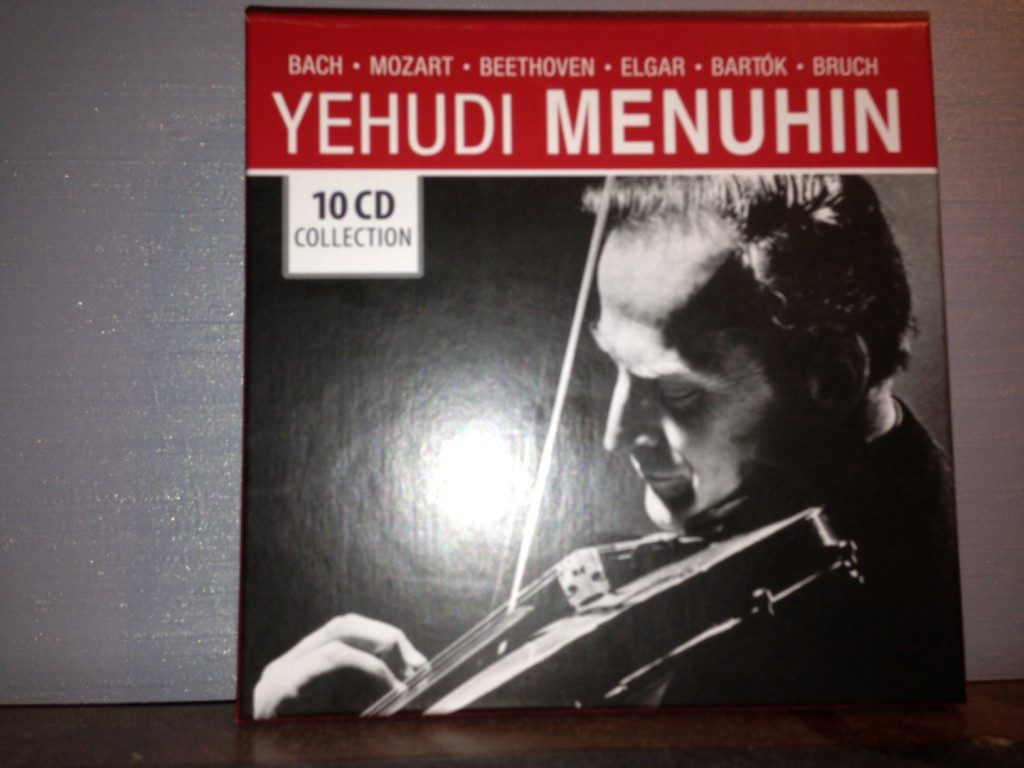

僕は彼の実演を1度だけ聴いた。84年2月8日にフィラデルフィアのアカデミーでやったリサイタルだがほとんど記憶にない。84年の2,3月はMBAが取れるかどうかの期末試験で心ここに在らずだった。先週たまたまタワーレコードで10枚組で1,800円というメニューインのCD10枚組を見つけたので買った。

古い録音が多いので期待せずに聴きはじめるとこれが面白い。耳がくぎづけになって一気に10枚聴いてしまった。フルトヴェングラーがフィルハーモニア管を指揮したベートーベンの協奏曲。EMIの有名な録音だが改めて感動した。これだけオケが立派な演奏は少ない。全曲が泰然としたテンポで進み、第3楽章も急がない。第2楽章はロマン派ぎりぎりの夢見るような弦がソロをほのかに包みこむ。第1楽章はベートーベンの書いた中でもひときわ巨大な音楽でありいつ聴いても天才の発想に圧倒されるが、独奏がこれほど気品と風格にあふれ、古典派演奏の枠を超え人間味の限りをつくしたあたたかさが伝わるものはほかにない。ロマンスの2番。ベートーベンにモーツァルトの影響を最も顕著に感じる作品のひとつだ。この演奏も最高だ。

同じコンビでバルトークの協奏曲第2番!メニューインは自分が助けた2人の盟友を自らの新天地ロンドンで結びつけたのだ。4分音(半音の1/2)など音程はややア バウトながら縁の深いバルトーク作品を格別の気迫で弾ききっており、フルトヴェングラーのほうも丁々発止オケを触発してそれに応えている。オケの反応も上々だ。前衛性はやや後退して古典に聞こえるものの、いい演奏なのだ。意外かもしれないが最も前衛性の強いピアノ協奏曲1番をバルトークの独奏でフランクフルトで初演したのはフルトヴェングラーである。録音は残っていないが彼は管弦楽のための協奏曲もやったらしい(聴いてみたかったなあ)。彼が同時代の音楽にも適性があったのは、自身が交響曲を3曲も書いた現代音楽作曲家でもあったのだから当然といえば当然なのだろう。

バウトながら縁の深いバルトーク作品を格別の気迫で弾ききっており、フルトヴェングラーのほうも丁々発止オケを触発してそれに応えている。オケの反応も上々だ。前衛性はやや後退して古典に聞こえるものの、いい演奏なのだ。意外かもしれないが最も前衛性の強いピアノ協奏曲1番をバルトークの独奏でフランクフルトで初演したのはフルトヴェングラーである。録音は残っていないが彼は管弦楽のための協奏曲もやったらしい(聴いてみたかったなあ)。彼が同時代の音楽にも適性があったのは、自身が交響曲を3曲も書いた現代音楽作曲家でもあったのだから当然といえば当然なのだろう。

シューマン、ブルッフの協奏曲。独奏が文句なしに素晴らしい。全盛期のテクニックが冴えわたるが機械的でなく、いつも知性と人のぬくもりを感じる。前者はバルビローリとニューヨーク・フィルがこれまたいい。ナチスの妨害で初演できなかった因縁の曲だが、ヨアヒムが演奏不能とした第3楽章のめざましい表現は技巧を感じさせない。なんていい曲なんだろう。シューマンの最後のオーケストラ曲だ。いい曲に決まっているのだが、こういう水を得た魚のような演奏を聴かなくては曲の真価は見誤ってしまうのだ。

エルガーの協奏曲。これも地味だがいい音楽だ。32年録音の協奏曲はエルガー自身がロンドン 交響楽団を振って伴奏している歴史的遺産である。このツーショット、左の若きイケメンがメニューイン、右はそのエルガーだ。彼は英国に縁があったのだ。ドヴォルザークの協奏曲。師匠のエネスコの指揮するパリ音楽院管弦楽団がやや荒っぽいのが欠点だが、心に響くヴァイオリンが滔々と歌うとそれも忘れてしまう。メニューインは一時技術的に停滞があったのと、LPレコード時代の録音が薄っぺらい音に聴こえた(僕だけでないだろう)せいだろうか、日本での評価が欧米より低いと思う。この10枚組は音も意外に悪くないので彼の歌の真価がわかる。この歌、グリュミオー、ギトリス、フェラスといったエネスコ門下のヴァイオリニストにどこか共通するものがないだろうか?

交響楽団を振って伴奏している歴史的遺産である。このツーショット、左の若きイケメンがメニューイン、右はそのエルガーだ。彼は英国に縁があったのだ。ドヴォルザークの協奏曲。師匠のエネスコの指揮するパリ音楽院管弦楽団がやや荒っぽいのが欠点だが、心に響くヴァイオリンが滔々と歌うとそれも忘れてしまう。メニューインは一時技術的に停滞があったのと、LPレコード時代の録音が薄っぺらい音に聴こえた(僕だけでないだろう)せいだろうか、日本での評価が欧米より低いと思う。この10枚組は音も意外に悪くないので彼の歌の真価がわかる。この歌、グリュミオー、ギトリス、フェラスといったエネスコ門下のヴァイオリニストにどこか共通するものがないだろうか?

ジョコンダ・デ・ヴィートとのバッハ。これも好きだ。2人の個性はそのままに、お互いぶつかり合うのではなく折り目正しく調和している。格調高いバッハになっていながら豊穣な歌心も感じる。ニールセンの協奏曲は特に印象に残った。指揮はウィーン・フィルとのハイドンでご紹介したデンマークのマエストロ、モーゲンス・ウエルディケである。デンマーク国立放送管弦楽団とのお国ものであり、オケの気迫が尋常でない。そしてメニューインがバルトークに委嘱し、献呈された無伴奏ヴァイオリン・ソナタは「直すところなんてない。これからずっと君の弾いたように演奏されていくだろう。」と作曲家に言わせた演奏だ。

10枚を聴き終えて、浮かんできたのはダボスでの彼のスピーチだ。ジョークを言うでもなく大声で主張するわけでもなく、訥々と淡々と人生を回顧するようなおだやかな語り口。当時は知識もなく意味も充分にわからなかった僕はなぜか感銘を受けていたのだ。そういうことは僕にはあまりない。彼が大ヴァイオリニストだからということは、僕に限ってはまったくない。そうではなく、どこか、彼の人格に由来する独特のたたずまいに包み込まれてしまったかのように思える。音楽やヴァイオリンの話はまったくなかったのに。

おそらく、すぐれたプレゼンテーターというのはすぐれた人格者だ。内容が金融であれ音楽であれ、それはあくまで題材であり、聴く者の心に深くこだまして納得感や感動という心の動きを作り出すのは題材にのって運ばれてくるその人の人間性のほうだと僕は思う。音楽は楽譜に書いてある通り正確に音を出せばいいというものではなく、解釈という、プレゼンテーターの心の作用のみがもたらすことのできる釉薬(うわぐすり) が加味されて初めて人の心に触れてくる。原稿を読みあげる政治家の答弁が、それがいかに文法的に正しく整った日本語であり、いかに正確に発音されていようとも、なかなか我々を説得するに至らないのと同じである。

メニューインの人道主義者、哲学者としての立派な側面は後で知ったことだから、あの時に僕を感動させたのは彼の人柄なのだろうと思う。すぐれたプレゼンをするなら、労苦を厭わずすぐれた経験を積み、人格を磨くことだ。プレゼンの小手先のテクニックなどは後回しでよい。僕は音程の甘い演奏は嫌いだ。好き嫌いだからどうしようもない。そして、メニューインの音程は僕の聴く限りやや甘い。だからあまり熱心な聴き手ではなかったのだ。しかし今回たまたま出会ったこれらのCDに1枚1枚じっくりと耳を傾けてみて、

「ザルツカンマーグートを見たことのない者にベートーヴェンの田園交響曲は解釈できない」

という彼の言葉の真意がおぼろげながら憶測できるような気がしてきた。ユーディ・メニューインが世を去ったのは、あのダボス会議の2年後のことだった。