マーラー「さすらう若人の歌」(Lieder eines fahrenden Gesellen)

2023 JUN 24 1:01:08 am by 東 賢太郎

「私は三重の意味で故郷がない人間だ。オーストリア人の間ではボヘミア人、ドイツ人の間ではオーストリア人、そして全世界の国民の間ではユダヤ人として」と語っているグスタフ・マーラーは酒造業者で教育熱心な父、石鹸製造業者の娘で心臓が悪く生まれつき片足が不自由な母のもとに生まれた。夫婦仲は悪く、若いマーラーは母親が野心的な父親によって長く苦しめられているのを目撃し、そんな母親に対し生涯「固定観念と言えるほど強い愛情」を持ち続けている。1 ⼈いた兄は早世、弟が12才で心臓病で亡くなり、もう一人の弟は21才で自殺。妹は短い不幸な結婚の後、脳腫瘍で亡くなり、29才の年に両親とも亡くなっている。そして47才の年に長女が亡くなり、自身も心臓病と診断された。これだけ死に付きまとわれた人はあまり知らない。そして本人も、50才で妻が自分のそばにいることを一晩中確認せざるを得ない強迫症状(パニック障害だろう)と、崇高な旋律を作曲している最中に通俗的な音楽が浮かび、心が掻き乱されるという神経症状に悩まされ自ら精神分析医フロイトの診察を受けた。そして51才の誕生日の6週間前に敗血症で死去している。

「私は三重の意味で故郷がない人間だ。オーストリア人の間ではボヘミア人、ドイツ人の間ではオーストリア人、そして全世界の国民の間ではユダヤ人として」と語っているグスタフ・マーラーは酒造業者で教育熱心な父、石鹸製造業者の娘で心臓が悪く生まれつき片足が不自由な母のもとに生まれた。夫婦仲は悪く、若いマーラーは母親が野心的な父親によって長く苦しめられているのを目撃し、そんな母親に対し生涯「固定観念と言えるほど強い愛情」を持ち続けている。1 ⼈いた兄は早世、弟が12才で心臓病で亡くなり、もう一人の弟は21才で自殺。妹は短い不幸な結婚の後、脳腫瘍で亡くなり、29才の年に両親とも亡くなっている。そして47才の年に長女が亡くなり、自身も心臓病と診断された。これだけ死に付きまとわれた人はあまり知らない。そして本人も、50才で妻が自分のそばにいることを一晩中確認せざるを得ない強迫症状(パニック障害だろう)と、崇高な旋律を作曲している最中に通俗的な音楽が浮かび、心が掻き乱されるという神経症状に悩まされ自ら精神分析医フロイトの診察を受けた。そして51才の誕生日の6週間前に敗血症で死去している。

マーラーは、完璧主義かつ理想主義、独善と支配欲、エキセントリック、妥協を許さずオケ団員に厳しく、聴衆や評論家との折り合いも悪く、弟子ブルーノ・ワルターの作品を聴いて「彼には悪いが、あくびを堪えるのにとても苦労した、彼は指揮者としての活動に集中すべき」としてしまう容赦ない性格と描写される。ただ、側近だったクレンペラーが回想するように、「活動的な、明るい天性を持っていました。自分の責務を果たさない人間に対してのみ、激怒せざるを得ませんでした」という評価もあり、僕はどちらかといえばそれが近いのではないかと思う。つまり、彼は自分に対して常にハードルが高く、非常に厳しく、何をしても自分に満足しない人だったと思う。理由はシンプルだ。そうでなければ、あんな作品は書けないからだ。そういう人が「朗らかでエネルギッシュ」であり「無名の人間には極めて寛大であり助けを惜しまなかったが、思い上がった人間には冷淡だった」「真っ暗闇でも、その存在で周囲を明るく照らした」(クレンペラー)となるのは僕は人としてロジカル(筋が通っている)と思う。「自分の責務を果たさない思い上がった人間には冷淡だった」ので冷淡にされた人々が悪い側面だけ切り取って残した言葉がえてして面白いので通説になる。世の中はそういう所がある。

ウィーン楽友協会音楽院の学生として16才で「ピアノ四重奏曲断章 イ短調」というこんなmatureな曲を書いた男がそのぐらいであっても僕はあんまり不思議に思わない。

父方の祖母は行商を生業とする剛毅な人で、商売で法に触れ重刑を言い渡されたがただちにウィーンへ赴き皇帝フランツ・ヨーゼフ1世に直訴。皇帝は彼女の体力と80歳という高齢に感動し、特赦した。マーラーの一徹な表の性格はこの祖母譲りだと妻アルマは語っている。強い男だったのだ。しかし最晩年になって、19才も年下で、芸術家仲間のマドンナであったアルマが建築家グロピウスによろめくと、妻が⾃分の⼿から離れてしまう恐怖に苛まれて心が崩壊してしまう。つまり弱くもあったのだ。その理解は、ワルターが回想録で初めて楽屋で会ったマーラーを「まさにホフマンの小説にあるヨハネス・クライスラーがこの世に現れたかのようであった」と評したことと平仄が合う。気まぐれで、風変わりで、傷つき易いくせに、皮肉屋で、時に暗鬱に陥るけれど、次の瞬間には冷笑を浮かべているという二面性が際立った類の人間だったと思われる(これはドッペルゲンガーと関連がある)。楽長クライスラーが出てくるE.T.A.ホフマン(1776 - 1822)の小説「牡猫ムルの人生観」についてはここに書いた(E.T.Aホフマン「牡猫ムルの人生観」)。ホフマンに影響を与えたのがドイツ・ロマン派文学者の大家ジャン・パウル(1763 – 1825)であり、その著「巨人」(Titan)を曲名に冠したのがマーラーの交響曲第1番であることは周知だろう。

同曲は女に捨てられて奈落に沈んだ男の魂を歌った「さすらう若人の歌」、恋と戦争と死への本源的恐怖と憧憬を歌った「子供の魔法の角笛」と深く結びついており、背景には「精神の陰陽(二面性)のバランスの崩壊」がある。それら歌曲集が交響曲第1番において、引用というより精神的素材を成している。この「精神的」という要素は同曲の情動の進行(emotional progression)を司り、個々の主題まで還元すれば交響曲の形式論的素材の形を一応はしているのだが、マーラーの作曲法は旋律、和声、リズム、管弦楽法ともいわば 原色的で、各々が現れ醸成する部分部分の喚起する感情というものがそれらの複合によって固有のものとしてくっきりと隈どりされることで、他のどの作曲家とも違うレゾンデトルを確立している。よってそれが次々変転することにより、感情の羅列が生む情動が目指してゆく奈落の底、歓喜の頂点への予定調和的道筋が一種の道徳的オーガズムとなって人の心に強烈な快感を呼び覚ますのである。道徳的とは万人が「良いこと」と認知する正義のようなものだ。誰しも家族や仲間や自国に幸運があれば喜び、快哉を挙げる。それは快感である。それを形式をもって苦悩⇒勝利と感じさせる方法論を編み出したのはベートーベンだが、マーラー1番は歌曲に根拠のあるねっとりとした情動の進行で道徳感に赤裸々に訴求することで、よりパンチの効いた圧倒的な交響曲を生んだ(例えば1番の終楽章緩徐主題を聴けば人はパブロフの犬のように恋、ロマンス、同性愛というようなものを想起しよう)。歌には綺麗ごとでない生々しい言霊、音魂がこもっている。歌詞がなくともそれは染み出てきて、ずきずきと心の幹をえぐる。後の交響曲では彼はそれを未熟と見たのだろう、より形式論、理性、観念が勝ったものとなり、地のままの感情がみえにくく隈どりの明瞭さが薄れて多元的になる。それを進化と呼ぶなら呼べだ。しかし人には28才でしかできないことが必ずある。彼が図抜けた天分として神に与えられていたその美質を万人にもれなく訴えるのはこの曲だけである。

交響曲第1番がもたらす、逆らいようのない、台風で水かさが倍増した川の激流の如き情動の進行(emotional progression)はまさに強靭だ。死の恐怖にまで陥った精神を救い出し、勝利の凱歌に導いてくれる正義のエネルギーの甚大さたるや人の道の「道徳」「倫理体系」(morality)と呼ぶしかない。ここで僕が想起するのは、日本人が感じる「忠臣蔵」への快哉である。殿中における刃傷沙汰は深い伏線があり、当時は喧嘩両成敗の法があり、我々は主君を理不尽に失った四十七人の義士を応援し、宿敵を倒してついに思いを遂げた場面で、やはりパブロフの犬の如く快感を覚える。それは日本人には、法律に書いてあるからではない、人間としての本能に深く根ざした正義、道徳の感情なのだ。マーラー1番の良い演奏を聴くと、あたかもそんな筋書きに添って必然として歓喜が訪れたかのような、「とうとう思いを遂げた」という究極のカタルシスの解消が得られる。畢竟、交響曲というものはそうなることを意図した劇の台本のようなものが作曲家の胸中にマグマの如くあるものだろうし、それがベートーベン以来の交響曲の形式論理を生むという形で自己目的として内在し、そこに革新性を盛り込もうとするすべてのシンフォニストを苦しめもしてきたものだ。マーラーも当初はそれを避け、交響詩「巨人」という副題を付して世に送り、思い直してそれを削除し(「花の章」も放棄)、交響曲の形式論理を借りるという変転を経てはいる。しかしそれに依拠しようという冷徹な計算によるというよりも、彼だけに偶発的に降ってきて憑りついた「霊感」の導きでそれが理にかなった落し所としてなるべくしてそうなったという様相を呈しているように思う。ひとことで言うなら、それほどに奇跡的な名曲であり、あの皮肉屋のベンジャミン・ブリテンが大好きで、アルマの前で第1楽章をピアノで弾いてみせたそうだ。青春譜は何物にも代えがたいのである。

「さすらう若人の歌」の失恋はマーラー自身のものだろう(カッセルで片思いだったソプラノ歌⼿ヨハンナ・リヒターに真剣に惚れていた)。その傷が深く生々しい故の「霊感」であり、本来は美に満ちて若い自分の魂を慰撫してくれるはずの自然、野に咲く花、森の木々、鳥のさえずりなどさえもが痛みになってしまう。主人公はさぞ苦しいだろう。多くの名歌手がそうやって歌っている。しかしそうだろうか。僕は自分の経験からも、失敗して本当に奈落の底に叩き落された人間は、自分の姿を歌になどできないものだと思っている。つまり歌われている男はマーラーのいわば自作のカリカチュア(風刺画)であり、心の傷は風化しているのであり、男は仮想である。その悲哀を単に真面目に歌うのは恐らく彼の意図ではなく、冷めた第三者の半分アイロニーをこめた、いわばハードボイルドの目線で歌って欲しいのだ。残念ながらそういう心理分析的アプローチでのこの歌を聴いたことがない。

「さすらう若人の歌」ヘルマン・プライ(Br.)ベルナルド・ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

第4曲「恋人の二つの青い瞳が」は葬送であり、最後は菩提樹の陰に横たわって花びらの雪に埋もれ失恋の責め苦からの救済を受けるが、それは滅びの美という一種の定型化した美学的概念に添った歌になっている。交響曲では第3楽章の練習番号10からこれが流れる。

道に一本の菩提樹が立っている

私は そこで 初めて眠り 憩うことができた

その菩提樹の陰で…

樹は私の上に 花びらの雪をふらせた

そのときぼくは 人生の仕打ちを忘れた

すべては すべては ふたたび良いものとなった

すべては すべては 愛も 苦しみも

世界も 夢も

歌曲はこれで終わるが交響曲は練習番号18から冷え切った死の行進に戻る。楽章を締めくくるのは後に「少年鼓手」(「子供の魔法の角笛」に含めることが多い)に結実する特異な音響世界である。歌曲は処刑される少年の小太鼓で最期を迎えるが、交響曲ではシンバル、タムタム、大太鼓で漆黒の死を暗示して虚空に消える。それをお聴きいただきたい。

歌曲によってわかる。第3楽章はハンブルグで初演された稿では「カロ⾵の葬送⾏進曲」という題があり、死んだ狩⼈が⾃分が殺そうとした動物に弔われるという⽪⾁なものという見立ての風刺画だ(歌曲がそれであると書いたことは、歌曲が底流にあることが明白な交響曲楽章がこうして堂々と風刺画になっていることによって証明されているだろう)。途中で軍楽隊の低俗な響きが闖入する。当初僕はこれが理解できずこの楽章を低く見ていたが、それは19世紀の初演の聴衆と同レベルの浅はかさであった。これは動物の姿を借りた死のカリカチュアである。もちろんマーラーは死んでいないが、傍観者として自分の死を眺めている。権力や戦争による理不尽な死。俺達にゃそれはない。哀れな人間よと語る動物たちの目線になって。

そして第4楽章で彼は蘇生し、多くの変転を得ながら最後は目も眩む絢爛の勝利へと至り、生命の凱歌が上がる。彼は自分の魂の救済のためにどうしても曲をそうしたかった。それを得るべく寝食を忘れ熱中しただろう。そしてそれに完璧すぎるほどの成功を収めたと言っていいだろう。

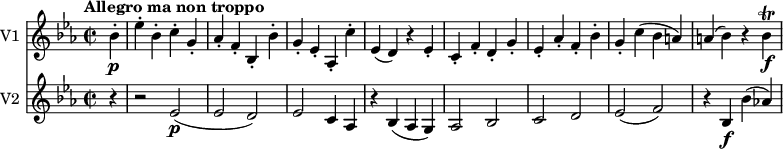

マーラーはこの1番で作曲家としての人生の第一歩を踏み出した。第1楽章は当初「終わりのない春」と名づけられた。弦のイ音のフラジオレットが漂わせる長い冬の凍てついた「大地の気」の中で密やかに胎動する春の息吹。それが4度下降のこの主題だ。

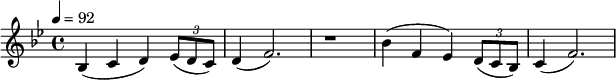

この主題は第4楽章で雄渾なマーチ主題に変貌して人間の生の勝利を歌い上げ、両端楽章を歓喜で縫合する重要なテーマである(カッコウの鳴き声もこれに合わせて通常の3度でなく4度になっている)。僕はこれに連想するテーマがある。モーツァルトのピアノ協奏曲第14番第3楽章の欣喜雀躍の主題だ。

この協奏曲はウィーンで自立して人生の第一歩を踏み出したモーツァルトが、その証しとして記録しようと1784年に開始した「自作品カタログ」の記念すべき第1曲なのである。マーラー最期の言葉は「モーツァルトル(Mozarterl)!」であった。

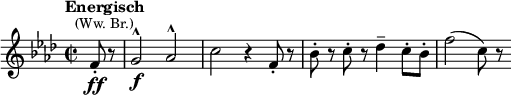

もうひとつある。マーラー1番の初演は1889年にブダペストのヴィガド・コンサートホールでブダペスト・フィルハーモニーによって行われたのだが、同じホール、同じオーケストラで1881年に初演されたもう一つの著名作品がある。ブラームスのピアノ協奏曲第2番だ。同曲はホルンのソロでこう始まる。

1番の第1楽章第47小節から弱音器をつけたチェロとコントラバスが同じ音型を弾く(ほぼ同じテンポだ)。ブラームスはアルペンホルンを思わせるのどかな田園調だが、マーラーは低域の半音階進行で不気味な葬列さながらである。

この主題は長調に展開しない(ブラームスになってしまうからだろう)。葬列が通り過ぎると「さすらう若人の歌」第2曲「朝の野を歩けば」(Ging heut’ morgens übers Feld)が交響曲の第1主題としてやってくる。ここの陰⇒陽の転換は印象的だ。この主題はチェロが弾くが、対旋律はなんとバス・クラリネットである(この特異な響きはホーレンシュタインがロンドン響を指揮した録音でよくわかる)。ブラームス音型の最後のほうに鳴くカッコウもオーボエでなく低いイングリッシュ・ホルンであり、フルート、クラリネットのそれも低域なのだ。つまり第1主題の美しい自然界を練り歩く喜びには暗い影が差している(管弦楽法へのこの感性は春の祭典第1部序奏に匹敵する)。同音型は練習番号14にVnのフラジオレットを伴ってハープで再現し、やがてDm➡E♭7(-5) ➡Dという黄金の夕焼けの如き壮麗な転調をもってニ長調に落ち着くという神懸かった陰陽の転換を見せる。

そしてこのブラームス音型は、第4楽章で3連符が2つになり、強烈な嵐を思わせる第1主題となるのである。

そして熱病に浮かされる変ニ長調の第2主題(恋の主題)が収まると、ブラームス音型が第1楽章の原形のまま再現し(練習番号21)、嵐の第1主題がトランペット、トロンボーンで再起する。やがて第2主題が再現しブラームス音型が続き、第1楽章第1主題(朝の野を歩けば)が出現、また恋の主題、という具合に色濃い個性の主題が目白押しに転回し息つく暇も与えない。それが何故か本能に深く根ざした正義、道徳への予定調和的解決をもたらし、曲尾の二音で究極の快感をもたらす。主題やその断片を数えれば通常の交響曲としてあり得ないほどの数になろうが、それらの通底にあるロジックを探ろうとすれば供述した4度音程のモーツァルト主題とブラームス主題が両端楽章の骨組みとなっているぐらいで、第2,3楽章は連作歌曲のように別世界だ。しかし、それらを並べて俯瞰するなら、神のような感情の連鎖が盛り込まれているという誠の霊感が支配する不可思議な音楽である。フラクタルのように、近視眼的には一見無秩序に映るが鳥瞰すれば大きな絵柄が出現し、我々を圧倒するのはその絵柄のほうなのだ。

つまり、この交響曲を論じるに、どの部分、主題、パッセージにどの歌が使われ、その歌詞の含蓄がどうかというようなことをあまり微視的に分析しても役には立たないが、一方で絵柄の色合いは大きく歌に染められているという全く矛盾した構成で成り立っている異例の音楽なのだ。マーラーの良き鑑賞者とはいえない僕が何ゆえに交響曲第1番をこれほど深く愛し、人生の供にしているのだろう?忠臣蔵のことを書いたが、こういうことかと思う。複雑な家庭で困難な人生を歩んできた作曲家が才能に見合う評価が得られない逆境に苦しみ、失恋し、耐え、我慢に我慢を重ね、交響曲という架空の世界でいったん死に、不死鳥のように蘇って邪魔者をなで斬りにし、目がくらむような成功を手にする。現実の初演は第3楽章に悪評が飛び交いおよそ成功ではなかったが、彼にとって楽曲という仮初めの空間においてはどうでもよかったのだ。その成功をつかみに行く彼の変質狂的執念は常軌を逸していただろう。そしてその己の姿を第三者的に投影して別なアカウントとして交響曲より先に作曲したのが4つの連作歌曲集「さすらう若人の歌」であったのだ。

私的な体験ではあるが、僕自身、大学受験や大仕事という人生の分岐点となる場面で、鬼気迫る集中で成功を奪い取りにいった覚えがある。その時のことだ。そうして馬鹿馬鹿しいほどにコミットしている自分を冷めた目で傍観しているもう一人の自分を感じたのは。ジャン・パウルとE・T・Aホフマンというドッペルゲンガーモチーフの使い手にマーラーが「巨人」というタイトルで親近性を垣間見せていたという事実は(僕は巨人を読んでいないが)、彼自身が当時の僕のように我が身を傍観してそのカリカチュアを笑ってくれと歌曲に結実し、交響曲なる仮想空間で目がくらむような成功をまばゆいほどの壮麗で煌びやかな音響によって手にするカタルシスの解消こそ我が身を救う唯一の手立てとして寝食を忘れて奪取すべく没頭したのではないかという想像を否定しない。なぜなら少なくとも僕はそうしたからだ。

マーラーは1番を書くにあたって若くて純粋だった。もう一人の彼(ドッペル)も純粋だった。それが歌曲を離れ、器楽的に抽象思考した交響曲第5, 6, 7番ではドッペルの理性が勝った。その理性は僕のテーストではなかった。そういうことだったのかもしれない(ワルターと比べるのはおこがましいが、彼が師匠の 1, 2, 4, 5, 9, 大地しか録音しなかったことも、そういうことなのではないか)。そう考えることは実は自分の中にも「もう一人」がいると認める思考を肯定するということになり何やら生きにくくなる感じもするのだが、それを虚飾で糊塗して生きる方が長い目では苦しいだろう。むしろ、マーラーは同類の人だったと割り切ってしまうことで、もう一度虚心坦懐に彼の楽曲を勉強し直してみようかなとも思うのだ。

クラウス・テンシュテット / シカゴ交響楽団

1番の秀演はyoutubeにいくつかあるが、これも良い。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______マーラー