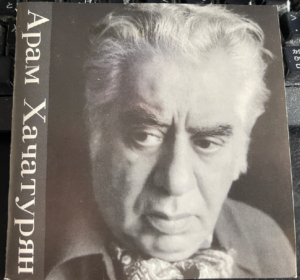

ハチャトリアン ピアノ協奏曲変ニ長調 作品38

2024 MAR 14 2:02:31 am by 東 賢太郎

これも我が愛聴曲である。美味というよりも強めのエキゾティックな香辛料が鼻腔にまとわりついて離れないように、知ってしまうとなしでいられなくなるという性質の音楽だ。そしてこの曲は時代の響きを今に伝えてもいる。生まれたのが激動の1936年であることはとても意味深い。まず、どんな時代だったかを振り返るところから始めてみよう。

ドイツでナチ党が政権を獲得し、国際連盟を脱退した(1933年)。ベルサイユ体制打破の狼煙が上がり、日本は日独伊防共協定を結ぶ(1937年)。ところがドイツはポーランドとの不可侵条約を破棄し、8月23日に共産国ソ連と不可侵条約を締結して世界を驚愕させ、9月1日にポーランドに侵攻して第2次世界大戦がはじまる(1939年)。独ソにポーランド分割秘密議定書という裏契約があったからである。

ここで日独伊防共協定は大義を喪失、日独外相はソ連を加えた4か国による対米同盟を望んでいたが失敗する。バルカン半島やフィンランドを巡って独ソ関係が悪化したからで、6月22日にドイツ軍は不可侵条約を破棄してソ連へ侵攻し、12月8日に日本は真珠湾攻撃によって米国から宣戦布告を受ける(1941年)。そしてソ連は日ソ中立条約(1941年)の破棄を通告して日本に対して宣戦布告を行うのである(1945年)。

皆さんは以上の歴史から何を読み取られるだろうか?太字にしたのがヒントだ。僕の答えは「人間は裏切る」である。だからこそ、そうさせないための約束である「契約」というものがある。国家の契約である条約や協定がこれほど短期間に盛大に破られているのをみて、それでも人間を信じましょうなんて気持ちは僕は持てないが、性善説で語る歴史家はこれを「狂気の時代」とする。おそらく、想像だが、いま岸田政権はこういうことを考えている。奇襲だろうが偽旗を掲げようが汚かろうが何だろうが、不意討ちで騙すのが最も有効な戦略である。

裏切りを時代のせいにできるのは平時の精神だ。世界史で平時はほとんどない。戦後79年の平和から「日本は民主国家だ」「法治国家だ」「日米安保で安全だ」と盲信する。それは強者の都合でどうにでも捻じ曲げられると知る者は長いものに巻かれる。日本は諺がそれを奨励する国だ。教訓は諺ではなく生々しい歴史の現実からのみ得られる。一度裏切る者は何度でも裏切る。これは常に正しい。僕はそういう人には関わらない。

1936年はスターリンの大粛清が本格的にはじまった年だ。ヒトラーとかわらぬ未曾有の残虐行為をしていたとはいえ、ソ連をドイツが引き込む可能性があったためそれを阻止することは対独戦線で連合する英米仏にとって死活問題だった。そこで、スターリンがグルジア(ジョージア)人であり、ハチャトリアンがアルメニア人であることが注目される。アゼルバイジャン、アルメニア、グルジア3国はソビエト連邦に併合されるまでは「ザカフカース・ソビエト連邦社会主義共和国」であり、併合が1936年であり、その年にピアノ協奏曲変ニ長調 作品38は作曲されたのである。

僕はそのことと、同曲の演奏に英米演奏家が力を注いだのは無縁でないと考えている。英国初演は1940年4月13日、ロンドンのクイーンズ・ホールでモウラ・リンパニーが、米国は1942年、ニューヨークのジュリアード音楽院で行われ、ウイリアム・カぺルが看板レパートリーにして有名になった。1938年10-11月録音のフルトヴェングラーの悲愴交響曲の稿で「僕はこの悲愴はソ連に向けた目くらましのリップサービスとしてスターリンをだます国家的目的にフルトヴェングラーが妥協し、対独宣戦布告前の英国EMIに録音させたものだと考えている」と書いたが同様のことだ。

音楽に政治は関係ないだろうという人は長いものに気がつかずに巻かれる人だ。レナード・バーンスタインはショスタコーヴィチの交響曲第6番について『作曲された1939年にドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まったが、独ソ不可侵条約により、ドイツはポーランドのソ連領には侵攻しなかった。「我が国は平和だ。」という偽善を表しているのが、第2楽章、第3楽章である』と、そうでない視点から述べている。彼がピアノがうまいだけでない真のインテレクチュアルだったことがわかる。世に迎合した音楽家の演奏は心に刺さらない。

ハチャトリアンが英米の連合国側につくという国家的目的に添って作曲したかどうかは不明だが、モスクワ音楽院卒業作品(交響曲第1番、1935)に次ぐ大作であり、ソ連を代表するD.オイストラフ(vn) 、L.オボーリン(pf) 、S.クヌシェヴィツキー(vc)に協奏曲を書けばスターリンのプロパンガンダ(国威発揚)にもなるぐらいの意識はあったのではないかと想像したくなる。レコードという新興メディアの巨大市場である英米は作品がロシアの外で評価されるには重要だった。米国は偉大な田舎であり、エキゾティズムは関心をひく要素ゆえ民族音楽の引用は常套手段だ。彼のヴァイオリン協奏曲第2楽章にコーカサス民謡があることを前稿で指摘したが、ピアノ協奏曲ではさらに濃厚だ。

ベレゾフスキー(pf)アルメニア国立交響楽団

音楽について少々書こう。スコアがないので楽譜を引用できないが、第1楽章第1主題は粗野で跳躍するようなシンコペーションのリズムを持つが、その結尾でトランペットと木管が吹く哀調ある旋律( es—ges / f / as / es—)が非常に耳に残る(ビデオの1分22秒)。これは素材として展開しないどころか、出てくるのはここだけなものだから、殺気だった雑踏の中で美女とすれ違ったがふりかえるともういない、まさにそんな感じなのである。ところが、終楽章の終わりにいたって、忘れ去っていたこれが主題の再現とともに不意に現れる!(27分20秒)。この設計はブラームスのクラリネット五重奏曲、ヤナーチェクのシンフォニエッタなど珍しくはなくいずれも感動を残すのだが、美女の再来となるとそれはそれでユニークだ。いつ聴いても感動する。旋律名は不明だが、この舞曲の伴奏の中にひっそりと聞こえている。

お気づきの方もおられようが、この旋律はショスタコーヴィチの交響曲第12番第1楽章の冒頭に第1主題として出てくる。12番は「レーニン交響曲」(1961年)でありハチャトリアンも「レーニンを偲ぶ頌歌」(1948年)を書いており、どちらもうわべのボルシェビキ賛歌だが関連があるのかもしれない。

次は第1楽章カデンツァの前でバス・クラリネットがソロで吹く息の長い旋律のタララーという ”結尾3音符” に注目いただきたい。これは第2楽章第1主題(イ短調、半音階上昇が悩ましいほどエロティックだ)がイ長調で結ばれる部分にも現れ、どなたでもわかるだろう。一度聞いたら耳にこびりついて離れぬほどの妖しいインパクトであり、同楽章のカデンツでは強奏される。youtubeで探してみたところウズンダラ(Uzundara)という踊りに出てくることがわかった。

ペルシャの影響が色濃い雰囲気のメロディー(旋法)である。ザカフカースはロシア語で「カフカス地方の向こう側」という意味で、ロシアから見てカフカース山脈の南側一帯を指す。長くオスマン帝国とイランの諸王朝(サファヴィー朝・カージャール朝)とが領有をめぐって争う係争地であったのだから人種も文化も相当に混血していないはずがなかろう。民俗的なものに噓はない。だからこそ僕はこの地域の底知れぬ魅力に惹きこまれているのだ。ちなみに第2楽章第1主題の半音階上昇はストラヴィンスキーの「火の鳥の嘆願」を想起させる。

ガイーヌに引用しているので間違いないだろう。

第2楽章に使われるフレクサトーンなる不思議な楽器がある。ミュージカル・ソー(Musical saw)に近い音で、同曲ではそれを代用することもカットしてしまうこともあるがあったほうが断然いい。ただでさえセクシーな旋律が妖しさ満載になるが、暗い処で一人で聞くとちょっと怖いかもしれない。

こちらで音が聴ける。

同曲の録音で惹かれるものが2つあるのでご紹介する。

ミンドゥル・カッツ(pf) / エドリアン・ボールト / ロンドン・フィル

第1楽章をベレゾフスキーと比べていただきたい。同じ曲と思えるだろうか?全編を抒情が彩り、「美女」はオーボエが吹きトランペットは(入っているかもしれないが)聞こえない。ボールトのオケも威圧的でなく詩情に力点を置く。ソロの部分も野卑にならず格調があり、ロシアを西欧化した、いわばフランス印象派寄りの感触とさえ感じる。そういう曲なのかという問いには答えにくいが、こういう曲でもあったということだ。猫という名のMindru Katzはルーマニアのブカレスト生まれのユダヤ系である。我が年代のファンには廉価盤のイメージがあろうが、作曲家エネスクが神童と認めたピアニストで僕の評価は高い。

ヤーコフ・フリエール(pf)/ キリル・コンドラシン / モスクワ・フィル

1963年の本家メロディア録音。音はクリア。フリエールは1936年にウィーンで行われた国際コンクールに出場して優勝したピアニスト(2位はエミール・ギレリス)で技巧の切れ味が素晴らしい。カデンツァの不協和音を渾身の強打で鳴らしつつこれほど濁らず綺麗にきこえる演奏はない。モスクワ・フィルの音圧は往時のdeepなロシアで、フレクサトーンはメロディーの幻妖を余すところなく鳴らし、コンドラシンの楽想のグリップは誠に強靭である。これが作曲家の発想した音の代弁なのではないか。カッツ盤は例外的にこの楽曲のソフィスティスケーションに成功しているが、純音楽的アプローチを指向しフレクサトーンも割愛するなど民族色を後退させるアプローチは中途半端に終わるとまったく興覚めだ。この演奏は著名でないがレファレンス級である。

1963年の本家メロディア録音。音はクリア。フリエールは1936年にウィーンで行われた国際コンクールに出場して優勝したピアニスト(2位はエミール・ギレリス)で技巧の切れ味が素晴らしい。カデンツァの不協和音を渾身の強打で鳴らしつつこれほど濁らず綺麗にきこえる演奏はない。モスクワ・フィルの音圧は往時のdeepなロシアで、フレクサトーンはメロディーの幻妖を余すところなく鳴らし、コンドラシンの楽想のグリップは誠に強靭である。これが作曲家の発想した音の代弁なのではないか。カッツ盤は例外的にこの楽曲のソフィスティスケーションに成功しているが、純音楽的アプローチを指向しフレクサトーンも割愛するなど民族色を後退させるアプローチは中途半端に終わるとまったく興覚めだ。この演奏は著名でないがレファレンス級である。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ショスタコーヴィチ, ______ハチャトリアン