後妻業-悪女の業をミステリーの系譜で辿る

2023 NOV 5 13:13:32 pm by 東 賢太郎

社会に出てすぐ営業にぶちこまれ、世の中、こんな連中が蠢いてこんなことをやってるのかと目から鱗の毎日を過ごした。1979年の大阪だ。社会勉強なんて甘ちょろい言葉は犬の餌にもならない。今ならどこの会社に就職しようとあんなことで何カ月も過ごさせてもらうなんてあり得ないし、研修にしたって強烈すぎる凄まじい体験を大企業の名刺を持って味わわせてくれるなんて想像を絶することに違いない。それでも一時はくじけて辞表を書こうと思ったのだから偉そうなことはいえないし、後に考えれば適当にごまかして営業向いてませんでも全然よかったのだが、そこまで真剣勝負でやって勝ち抜こうと考えていたことは馬鹿かもしれないが財産にはなった。

株を売るのだからカネのにおいのする所を探し出してこっちが近寄らないといけない。「社長の名刺を毎日百枚集めろ」がどう見てもできそうもないミッションである。上司は電話訪問しろと言ったが、まだるっこしいので飛び込み専門にした。達成さえすれば方法は問わないでしょとは言わなかったが、僕は大学受験をくぐりぬけるのにそのテーゼが骨の髄まで沁みこんでいて自信の持てない方法でやってできませんでしたという愚は犯したくなかった。会ってしまえば相手の身なりも顔も見える。何かはしゃべるし反応もわかる。そうやって毎日百人以上の見知らぬ大阪の人に名刺を渡して、あっという間に世間というものを覚えた。一見まともだが一皮むくと危なそうな輩もいたし、真正面から悪そうな連中もうようよいた。そんな人種に電話でアポが入るはずない。幸い、糞まじめな人間よりそういう方が面白いという風に生まれついていて、ぜんぜんどうということもなかった。

大阪の人は東京がきらいだが、全員が一様にそうかというとちがう。何かで連帯が必要になると「そやから東京もんはあかんで」と大阪側に心をとどめおくことを最低条件として、各々のレベルにおいて、東京がきらいなのだ。だから「あんたおもろいやっちゃ、東京もんやけど」でいい。そこが根っからの商人の街の良さであり、いくら頑張ってもそれ以上は行かないが商売はできる。何がおもろいか、その感性はわかるようでいまだによくはわからない。こっちがおもろいと思うと相手も思うようで、商売というフィールドでそういう人は得てして金を動かせることが多かった。こっちも動かせる。そうしてビジネスになる輪ができた気がする。金持ちと知り合うのが大事なのではない、あくまでこっちが動かせることが必須なのはお互い商人だから当然だ。

若かったから気晴らしにいろんな場所に出入りした。新地で飲む金なんかなく、せいぜいミナミか近場の十三とかの場末のホルモン屋や安い飲み屋だ。新宿のゴールデン街に増してディープで、兄ちゃん遊んでってやなんてのは儲かってまっかにほど近い軽いご挨拶である。看板にはBarなんて書いてるが女の子というか当時はおばちゃんだが、猫かぶってるアブなさ満載である。ヤバい所だなと思ったがそういうのの免疫は中学である程度の素地ができていたからよかった。我が中学は区立で入試もなく、地元のワルやらいろんなのがいた。ある日、鉄仮面みたいな国語教師が授業でいきなり黒板にでかでかと馬酔木と書いて、なんと読むか?とクラスで一番読めなさそうなSをあてた。はたきの柄みたいな棒でひっぱたく名物教師だからシーンとなったら「アシビです」とそいつが平然と読んで鉄仮面が動揺。「おお、S、お前どうしたんだ」と驚くと「ウチの隣のパブの名前です」で大爆笑だ。そういう話で盛り上がったりしておもろかった。

悪い女は嫌いじゃない。岩下志麻の極道の妻シリーズは愛好したし、松本清張の悪女物もドラマで全部見ている。「黒革の手帳」は1億8千万円を横領した銀行OLが銀座のおおママにのし上がる話だが米倉涼子の当たり役だ。黒い手帳にある「架空預金者名簿」で美容外科クリニック院長や予備校経営者の手練れの成り金を恐喝して銀座一のクラブ『ロダン』を買収する計画を練るが、逆にロダンの株主で政財界のフィクサーである大物総会屋に騙され、手下のヤクザに追われて逃げる。一丁前のM&Aだ。頭が切れて度胸も押し出しもあり思いっきりワルの女、そんなタマは現実にいそうもないが、米倉はいてもいいかな位にはよく演じている。彼女は「けものみち」、「わるいやつら」、「熱い空気」、「強き蟻」でもいい味を出してるが、男を手玉に取ってころがす女は並の極道より迫真性があるのは何故だろう。

悪い女は嫌いじゃない。岩下志麻の極道の妻シリーズは愛好したし、松本清張の悪女物もドラマで全部見ている。「黒革の手帳」は1億8千万円を横領した銀行OLが銀座のおおママにのし上がる話だが米倉涼子の当たり役だ。黒い手帳にある「架空預金者名簿」で美容外科クリニック院長や予備校経営者の手練れの成り金を恐喝して銀座一のクラブ『ロダン』を買収する計画を練るが、逆にロダンの株主で政財界のフィクサーである大物総会屋に騙され、手下のヤクザに追われて逃げる。一丁前のM&Aだ。頭が切れて度胸も押し出しもあり思いっきりワルの女、そんなタマは現実にいそうもないが、米倉はいてもいいかな位にはよく演じている。彼女は「けものみち」、「わるいやつら」、「熱い空気」、「強き蟻」でもいい味を出してるが、男を手玉に取ってころがす女は並の極道より迫真性があるのは何故だろう。

悪女もいろいろだが後妻業は札付きのワルだ。黒川博行の「後妻業」は数々ドラマ化されている。資産家の老人を次々とたぶらかして結婚し、遺産をせしめる女の話だがこっちは社会にいくらもいるだろうというリアリティがある。現実に、男性4人に青酸化合物を飲ませ3人を殺害したとして死刑が確定した女もいるが、後妻業だったかどうかはともかく、55も年下の女を入籍した紀州のドンファンさんもいたから実需もあるというのがミソなのである。愛情は装っただけも犯罪さえなければ後妻業だけで有罪という法律はない。そんなのがあったら後妻の結婚は怖くてできなくなってしまう。いくら爺さんでも好きでない女性と結婚はしない。だからそこに明らかな詐欺がない限り、殺人の物証がなければバリバリの後妻業女でヤクザのヒモがいようがヤク漬けであろうが何でもないのが法の穴というか難しい所だ。単にひっかった方がスケベの馬鹿でしたねで終わりである。逆に富と権力ある女性を狙う逆玉ホストがこれからは流行る世かもしれない。

悪女もいろいろだが後妻業は札付きのワルだ。黒川博行の「後妻業」は数々ドラマ化されている。資産家の老人を次々とたぶらかして結婚し、遺産をせしめる女の話だがこっちは社会にいくらもいるだろうというリアリティがある。現実に、男性4人に青酸化合物を飲ませ3人を殺害したとして死刑が確定した女もいるが、後妻業だったかどうかはともかく、55も年下の女を入籍した紀州のドンファンさんもいたから実需もあるというのがミソなのである。愛情は装っただけも犯罪さえなければ後妻業だけで有罪という法律はない。そんなのがあったら後妻の結婚は怖くてできなくなってしまう。いくら爺さんでも好きでない女性と結婚はしない。だからそこに明らかな詐欺がない限り、殺人の物証がなければバリバリの後妻業女でヤクザのヒモがいようがヤク漬けであろうが何でもないのが法の穴というか難しい所だ。単にひっかった方がスケベの馬鹿でしたねで終わりである。逆に富と権力ある女性を狙う逆玉ホストがこれからは流行る世かもしれない。

清張にも後妻業ものがある。「疑惑」だ。鬼塚球磨子という女が年上の酒造会社社長をたぶらかして結婚し、夫に多額の保険をかけて車ごと海に沈め、自分はスパナで窓を割って脱出して夫を殺害したと疑われる。捜査で悪態をつき「鬼クマ」と報道されるような女に社長は惚れこんでしまったが、球磨子は新宿のホステス時代にヤクザとつるんで詐欺・恐喝・傷害事件を起こした札付きのヤンキーで、社長の子供は嫌がって前妻の実家に逃げ、親にも縁を切られる。事故を起こした車の運転者は女だったとの目撃証言もあり、刑事も検事も球磨子の保険金殺人に絞り、日本中が報道を信じてそれを疑わないムードになった。ところが正義感ある球磨子の弁護士佐原は公判で目撃証言を覆えし、警察の検証の結果、フロントガラスは衝撃で割れるためスパナは不要だったことも判明する。そこから佐原は『なぜスパナが足元にあったのか』『なぜ夫の右の靴が脱げていたか』という物証から驚くべき真相を導き出すのだ。シャーロック・ホームズ以来の探偵小説の王道の醍醐味であり、正義の味方の手腕と頭脳に読者は快哉を叫ぶこと必至だ。

清張にも後妻業ものがある。「疑惑」だ。鬼塚球磨子という女が年上の酒造会社社長をたぶらかして結婚し、夫に多額の保険をかけて車ごと海に沈め、自分はスパナで窓を割って脱出して夫を殺害したと疑われる。捜査で悪態をつき「鬼クマ」と報道されるような女に社長は惚れこんでしまったが、球磨子は新宿のホステス時代にヤクザとつるんで詐欺・恐喝・傷害事件を起こした札付きのヤンキーで、社長の子供は嫌がって前妻の実家に逃げ、親にも縁を切られる。事故を起こした車の運転者は女だったとの目撃証言もあり、刑事も検事も球磨子の保険金殺人に絞り、日本中が報道を信じてそれを疑わないムードになった。ところが正義感ある球磨子の弁護士佐原は公判で目撃証言を覆えし、警察の検証の結果、フロントガラスは衝撃で割れるためスパナは不要だったことも判明する。そこから佐原は『なぜスパナが足元にあったのか』『なぜ夫の右の靴が脱げていたか』という物証から驚くべき真相を導き出すのだ。シャーロック・ホームズ以来の探偵小説の王道の醍醐味であり、正義の味方の手腕と頭脳に読者は快哉を叫ぶこと必至だ。

ところが本作品はそこがストレートではない。佐原弁護士は原作では男だがドラマ版では女(米倉)になっていて球磨子との女の闘いに書き換わっているが、清張のオリジナルは球磨子がとんでもない鬼女だと報道しまくった秋谷という男(新聞記者)の眼で書かれ、佐原が真相をあばいて球磨子が無罪放免になるとヤクザを率いてお礼参りに来ると恐れた秋谷が佐原を鉄パイプで襲う所であっさり終わるのである。このハードボイルドな後味は鮮烈だ。冤罪を覆すのは法の正義であり、ミステリー小説は万人が納得する勧善懲悪で閉じるのがセオリーだ。しかし清張は、球磨子が怒りに燃えて野に放たれることへの秋谷の恐怖で物語を閉じる。それは鉄パイプで新たな殺人が起きる前兆のようでもあり、もはや何が善で何が悪なのか混沌としている。世の現実はそのまま小説になるほど割り切れておらずこんなものかもしれないと思う。そんなとんでもない女に騙されて家庭どころか命まで失った酒造会社社長の救いようのない悲しさだけが見えない墓標のように残るのである。

清張はこの「疑惑」の元ネタが「別府3億円保険金殺人事件」だという巷の説を否定したが、それは読みが甘い。僕はジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」がそれだろうと考えている。1934年作のこの名品を彼が知らなかったはずはない。カリフォルニアの流れ者の悪党が偶然立ち寄った安食堂で馬鹿だがセクシーな女房にひとめ惚れしてしまう。やがていい仲になった二人は旦那のギリシャ人を誘い出して車ごと崖から転落させて殺してしまう。正確には車中で殴り殺して転落死に偽装するのだが、自分たちも乗っており(「疑惑」とおんなじ)、旦那に多額の保険がかかっていたことから裁判で窮地に陥るが(おんなじ)、弁護士の巧みな手腕で(おんなじ)容疑を女房にのみかぶせて保険会社との取引で逃れて悪党が無罪になってしまう(おんなじ)。ここからは「疑惑」にはないが、今度は女房が本当に交通事故で死んでしまい、男は捜査されて旦那殺しの書類がみつかってそっちがバレたうえに女房殺しでも逮捕されてしまう。そっちは無罪になっても旦那殺しで死刑と告げられた男は「愛した女房を殺して死刑は耐えられない」と語り、旦那殺しの罪を選ぶ。

清張はこの「疑惑」の元ネタが「別府3億円保険金殺人事件」だという巷の説を否定したが、それは読みが甘い。僕はジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」がそれだろうと考えている。1934年作のこの名品を彼が知らなかったはずはない。カリフォルニアの流れ者の悪党が偶然立ち寄った安食堂で馬鹿だがセクシーな女房にひとめ惚れしてしまう。やがていい仲になった二人は旦那のギリシャ人を誘い出して車ごと崖から転落させて殺してしまう。正確には車中で殴り殺して転落死に偽装するのだが、自分たちも乗っており(「疑惑」とおんなじ)、旦那に多額の保険がかかっていたことから裁判で窮地に陥るが(おんなじ)、弁護士の巧みな手腕で(おんなじ)容疑を女房にのみかぶせて保険会社との取引で逃れて悪党が無罪になってしまう(おんなじ)。ここからは「疑惑」にはないが、今度は女房が本当に交通事故で死んでしまい、男は捜査されて旦那殺しの書類がみつかってそっちがバレたうえに女房殺しでも逮捕されてしまう。そっちは無罪になっても旦那殺しで死刑と告げられた男は「愛した女房を殺して死刑は耐えられない」と語り、旦那殺しの罪を選ぶ。

本作はハードボイルド小説の苦み走った不思議な味を覚えた最初の作品である。一気に読み終わってしばし茫然とし、他愛のない小市民の幸せを手に入れようと善良な市民を殺した浅はかで人間くさい悪党夫婦に同情している自分を発見したという意味で忘れられない作品である。大阪はミナミ。得体のしれぬ臭気が漂う真夏のがやがやと猥雑な薄暗い路地裏であやしい取引で小金を儲ける男ども女ども。それでも話しかけるとあっけないほど悪党の気はせず「兄ちゃんなんかええ話か?」と喰いついてくるあの人達。罪と罰ではなく人と欲だ。それ以来僕は欲をきれいごとで隠す人間は好きになれなくなった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ダ・ヴィンチは誰に微笑む

2023 JUL 11 7:07:48 am by 東 賢太郎

次女からラインがあった。「これお父さん好きだと思う。私のアカウントだと明日まで無料で見られるよ。リビングのfire tvで入ってみて。入れなかったら電話して」。タイトルは「ダ・ヴィンチは誰に微笑む」だ。やっぱり入れなかったので長女がやってくれた。

良い見立てだった。ストーリーはアマゾンにこうある。

ダ・ヴィンチには“消えた絵”があり、それには救世主が描かれているという説がある。名も無き競売会社のカタログに掲載された絵を見て、もしかしたらと閃いたNYの美術商が13万円で落札したのだ。彼らはロンドンのナショナル・ギャラリーに接触、専門家の鑑定を得たギャラリーは、ダ・ヴィンチの作品として展示する。お墨付きをもらったこの絵に、あらゆる魑魅魍魎が群がった!意外な身元を明かすコレクター、手数料を騙し取る仲介者、利用されたL・ディカプリオ、巧妙なプレゼンでオークションを操作するマーケティングマン、国際政治での暗躍が噂されるある国の王子―。一方で、「ダ・ヴィンチの弟子による作品だ」と断言する権威も現れる。そして遂に、510憶円の出所が明かされるが、それはルーブル美術館を巻き込んだ、新たな謎の始まりだった―。

ダ・ヴィンチには“消えた絵”があり、それには救世主が描かれているという説がある。名も無き競売会社のカタログに掲載された絵を見て、もしかしたらと閃いたNYの美術商が13万円で落札したのだ。彼らはロンドンのナショナル・ギャラリーに接触、専門家の鑑定を得たギャラリーは、ダ・ヴィンチの作品として展示する。お墨付きをもらったこの絵に、あらゆる魑魅魍魎が群がった!意外な身元を明かすコレクター、手数料を騙し取る仲介者、利用されたL・ディカプリオ、巧妙なプレゼンでオークションを操作するマーケティングマン、国際政治での暗躍が噂されるある国の王子―。一方で、「ダ・ヴィンチの弟子による作品だ」と断言する権威も現れる。そして遂に、510憶円の出所が明かされるが、それはルーブル美術館を巻き込んだ、新たな謎の始まりだった―。

「面白かった、ありがと」

「国の特徴が出るよね、価値ってほんと後付け」

「価値はマーケティングが付ける」

次女はマーケティング専攻でMBAもとったから頑張れよという僕なりのエールだ。この映画の楽しさは13万円が510億円(約40万倍!)になったのが実話だということにあるだろう。ここまで浮世離れすればそれだけでもう娯楽だ。複数の証言(インタビュー)をつないだクロスカットの手法がドキュメンタリー風のリアリティと心地良いテンポになって映画っぽくないのもいい。絵画の世界では代理人が思いっきり「中抜き」して犯罪にもならない。だからシロウトは手を出すなよという警鐘も鳴らしている。

株式も似たものがある。さすがに40万倍はない。しかし投資家を保護する法整備があって魑魅魍魎は住めない。だから2021年のアート売買市場は推計9兆円、株式市場は600兆円という数字になってる。お金は臆病でリスクの少ない所に密集する性質がある。リスクとリターンは裏腹だからリスクが減ればリターンも下がる。それでもアート市場の60倍のお金が集まるのは、十分なリターンが得られるからだ。

上場日のアップル株1株の価値はきのう時点で1583倍になってる。100万円買っていたら15億8300万円だ。テスラ株を上場日に100万円買っていたとすると1億2630万円。銘柄を選ぶ目利きになれば、売り買いなどせずじっと持っているだけでお金は勝手に増える。僕はもう少し欲張って、上場前の株を売ってもらう交渉をその会社とする。うまくいけば上場株価より安く買えるからリターンはさらに増える。これをするにはその会社の経営に貢献しないと交渉の余地などあるはずがない。普通のコンサルはそれでフィーをもらうがそんな金額はたいしたことない。僕は株でもらう。それを客さんにもお分けする。

ポイントは「目利き」になることだ。才能はいらない。誰でもできる。要はやるかやらないかだ。日本人は「株をやる」という。おかしな言葉だ。これを使う人は間違いなく投資をわかっておらず、99%の日本人がそれだ。やるのはテニスだったり酒だったり、しょっちゅうやるニュアンスがある。投資でやるのは銘柄選びだけで売ったり買ったりなんかしない。それはトレーディングというぜんぜん別物だ。僕はトレーディングなど一切興味ない。そんなものは儲かったためしがない。安いうちに買って、じっくり持って、高くなったら売る。数年持っていて5倍になればオッケー、10倍なら祝杯。それだけ。実にシンプルだ。

できるようになるには考え方が重要だ。なぜなら、なにがしかは未来を予見する必要があるからだ。知識は誰でも自習できる(アナリスト試験など)が考え方は習った方が圧倒的に早いだろう。セミナーみたいなものをやればいいがあいにく僕にはやるインセンティブがない。その分ブログは書いてきた。物事の考え方はジャンルに関わらずすべてのブログに反映しているので汲み取ってもらえばいい。このブログが2438本目になる。だんだん疲れてもきておりいずれやめるが息子が本にして保存してくれるらしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

地球は惑星ソラリスである(安倍事件の怪)

2023 JUL 8 12:12:10 pm by 東 賢太郎

僕がそれに気づいたのは、ちょうど1年前の今日、日本中を騒然とさせた安倍元総理暗殺でのことだった。事件に驚いただけでない、直後から起こっていた、いや、起こっていると報じられてきたすべてのことをテレビで見聞きしてのトータルな印象だ。何かおかしい、ふわふわしている、何か妙なビジョンを僕らは見ている。映画のCG(コンピュータを使って描いた画像)を見た感じだなと思ったのだ。理由はわからない。直感だ。

CGはあり得ないものを見せて目に焼き付ける。百聞は一見に如かず。古来より人間は見たものを信じるようにできている。嘘だろと思ってもだんだん見たものが理性にまさってしまうから、それをテレビはコマーシャルに利用するようになった。大事なのはリアルっぽいこと、そして何度も見せることだ。テレビほどそれ向きのメディアはない。偽物だろうが物理法則に反しようが構わない。嘘も百回で真実、大事なのは物量と力業、そしてそれをやらせる権力とカネなのだ。

CGはあり得ないものを見せて目に焼き付ける。百聞は一見に如かず。古来より人間は見たものを信じるようにできている。嘘だろと思ってもだんだん見たものが理性にまさってしまうから、それをテレビはコマーシャルに利用するようになった。大事なのはリアルっぽいこと、そして何度も見せることだ。テレビほどそれ向きのメディアはない。偽物だろうが物理法則に反しようが構わない。嘘も百回で真実、大事なのは物量と力業、そしてそれをやらせる権力とカネなのだ。

ソラリス?なんだそれは?ご存じない方は映画を観てほしい(無料レンタルがある)。SF物の古典であり、クラシック音楽ならモーツァルト、ベートーベン級の最大傑作のひとつである。下のビデオは抜粋だ。ネタバレになってしまうのはもったいないが、それでも僕が言いたいことはわかるので時間のない方はご覧いただきたい。

ポーランドの作家スタニスワフ・レム原作の映画『惑星ソラリス』(1972)は太陽系外惑星ソラリスの軌道上に浮かぶ宇宙ステーション内での不可思議な出来事を描く。不穏な空気が支配するが真の恐怖はエンディングに訪れる。このどんでん返しは並みのサスペンスなど及びもつかぬ衝撃で鳥肌が立つ。

(筆者:抜粋がyoutubeから消されたようなのでFullで。英語字幕ですが)

ソラリスの海は「意思」がある生命体で、科学者たちはそれを調査する任務のために遠く地球を離れてステーションに住んでいる。海は人間の記憶をスキャンし、それを出現させて見せる。そうして、知った人物が現れるとあまりにリアルで現実と思ってしまうため、彼らは “それ” を「お客」と呼ぶようになる。三次元プリンターで人間が作られるようなものだ(映画の封切りは1972年だ。その技術だってSFだった)。そう考えると若者にはこの映画の怖さは減殺されてしまうかもしれないが、そこはタルコフスキー監督の腕である。それでも十分に怖いだろう。

科学者クリスの部屋に死んだ妻ハリーが現れる。ふれることさえでき、「私を愛してる?」と問う。しかしクリスは妻の肩に10年前に自殺した注射針の跡をみつけてそれが「お客」であることを知り、理性を失い、動転する。「早くこの恐ろしい夢から逃れなくては」。ハリーをロケットに閉じ込め、宇宙空間に放逐する・・・しかし彼女はまた現れる。クリスの理性はもはや麻痺しており、もう動揺しない。何が現実かわからなくなり、「お客」のハリーへの愛に支配されている。しかし眠って目覚めると彼女は手紙を残して消えていた。同僚が言う。「クリス、君はもう地球に帰ったほうがいい」クリスが答える。「そうかもしれない」・・・ところが・・・

安倍事件。テレビ画面の中、全国民の前に現れたハリーはふれることさえできるだろう容疑者Yという人間の形で現れた。「皆さん見たよね?聞いたよね?Yが安倍さんを2発撃ったよね?」全マスコミが徒党を組んで国民に問う。しかし物理的にあり得ない証拠を見つけて国民は理性を失い、動転する。「早くこの恐ろしい夢から逃れなくては」。しかしハリーは国民がネットで否定しても否定しても現れる。「それ陰謀論ですから、撃ったのはYですから」。眠って目覚めるとハリーはどこかに消えていた。精神鑑定で収監。そして公判は何と来年。全マスコミが徒党を組んでいう。「国民の皆さん、もう諦めたほうがいい」別な番組が答える。「そうかもしれない」・・・ところが・・・

ハリーというCGの報道。みんなこれだけ流せ。アレは全員がスルーしてなかったことにせい。これぞ「嘘も百回で真実」のセオリーである、わかったな。メディアも司法も警察もだ。さもないとお前らも・・・ネットはどうするかだって?トランプのツイッター、あれよ、あの手で行け。締めだして消すんだ、なかったことになるまでな。コトがおきたらせ~ので全メディアが同じ報道をせい。全メディアが翌日から理由はあの宗教でしたのCGに切り替えろ、いいな。

皆さんはいかがだろう。これだけ国の中心にいる全員が、まるでシンクロ・スイマーみたいに一挙手一投足まで完璧に同じ動きをする。CGにしたって異様すぎる。全会一致?そんなのマンセーの国にしかないだろう、今どき。僕はこの1年、悪酔いしたみたいに背筋がぞっとして吐き気がしたままでいる。誰か助けて欲しい。寝ている間にいつこんな星に来てたんだ?地球だと思ってたら、ここは惑星ソラリスじゃないか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー交響曲第5番 嬰ハ短調

2023 APR 22 3:03:04 am by 東 賢太郎

マーラー5番というと持っているLPレコードはバーンスタイン/NYPの1枚だけである。LP時代にいかに興味がなかったかを物語るし、レコ芸で名演奏ともてはやされていたので買ったそれが録音も含めてさっぱりだったから二枚目を買わなかったのを覚えている。CDも、チューリヒで聴いたショルティの思い出の1枚を入れてわずか9枚だ。1番は特別な曲であり熱愛していることをどこかに書いたがLP・カセット時代にすでに14枚、CDで14枚ある。1番以外というと人気の5番でそれあって、トータルの数の少なさもさることながら同じ作曲家の著名作品でこの落差というのも他にない。

5番を知らないわけではない。初めてライブを聴いたドホナーニ/クリーブランド、アシュケナージ/チェコpoは良かったし、読響はいいのを2度、アルブレヒトとクライツベルグがあって、あとN響は外山雄三のも記憶にある。上記のショルティは亡くなる直前でそれこそ鬼気迫るものだった。何も考えず客席にいれば必ずそれなりの感動はくれる。この曲が人気なのも当然だし、クラシック好きがマーラーをきかないのは日本人が煮物を嫌うようなものなのだ。どうしてそうなったかは自分でも謎の部分があり、後述するが、おそらく、マーラーがとても複雑な人であり、僕も結構そうなのだという処に落ち着くかもしれない。

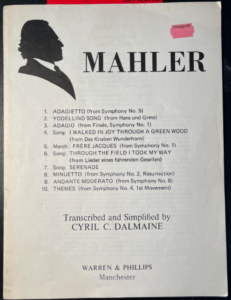

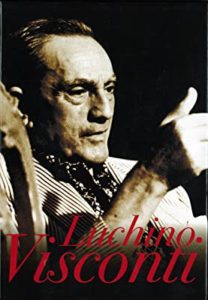

とはいえ、マーラーが書いたゆっくり目の音楽が美しいことに異を唱える者ではない。たとえば1番の終楽章で弦がアダージョで歌い上げるニ長調の素晴らしい緩徐主題。これが弾きたくて、ロンドンでピアノソロ簡略版の楽譜(左)を買ったほどだ。それを何十年ぶりかでひっぱり出して譜面台においてみた。たしか5番のアダージェットが入っていたなと思ったからだ。なぜかというと、久しぶり、ほんとうに久しぶりにヴィスコンティの映画「ヴェニスに死す」を観て(というのも先日にゼッフィレリのことを書いたせいなのだが)それに夢中になって音楽にまとわりつかれてしまったせいだ。

とはいえ、マーラーが書いたゆっくり目の音楽が美しいことに異を唱える者ではない。たとえば1番の終楽章で弦がアダージョで歌い上げるニ長調の素晴らしい緩徐主題。これが弾きたくて、ロンドンでピアノソロ簡略版の楽譜(左)を買ったほどだ。それを何十年ぶりかでひっぱり出して譜面台においてみた。たしか5番のアダージェットが入っていたなと思ったからだ。なぜかというと、久しぶり、ほんとうに久しぶりにヴィスコンティの映画「ヴェニスに死す」を観て(というのも先日にゼッフィレリのことを書いたせいなのだが)それに夢中になって音楽にまとわりつかれてしまったせいだ。

アダージェットが1番のアダージョの延長線上にあって、マーラー以外には耳にしたことのない得もいえぬ妖艶な美しさを発していることがピアノでわかった。弦とハープだけのモノトーン。マーラーはこの楽章をそれだけの素材で練り上げた天才職人だ。弦楽器の弓使いとニュアンスの混合は千変万化が尽くされていて、それをハープのつま弾きが夢幻の色彩で包みこむ。恋人に愛を語る音楽なのか魂を天国にいざなう葬送曲なのか、否、もともと愛と死がうらはらのものなのか、浸っているうちにとろけてわからなくなってしまうというまったくもってオリジナルな音楽だ。サミュエル・バーバーが明らかにこれの影響と見える弦楽四重奏の「弦楽のためのアダージョ」を後に弦楽合奏に編曲した。それがアダージェットのバーバー版なら、「ヴェニスに死す」はヴィスコンティ版だ。

いま気に入っているのはガリー・ベルティーニとウィーン交響楽団によるライブだ。1983年4月12日、ウィーン、ムジークフェラインザールの演奏で、この名ホールの音響が生々しく、表現は粘着質だがこの曲にはそれがふさわしいと思う。マーラーファンには邪道だろうが、僕はどうしてもヴィスコンティの創造した「ヴェニスに死す」が忘れられない。通奏低音のように流れるアダージェットの美しさは筆舌に尽くし難く、驚くべき退廃の美であり、ここに死の匂いを嗅いだ感性には敬服するしかないが、ベルティーニはその楽章の陶酔と恍惚を没入したテンポのはからいとフレージングで聴かせる(第4楽章は46分45秒からどうぞ。できればCDを探されてオーディオで)。

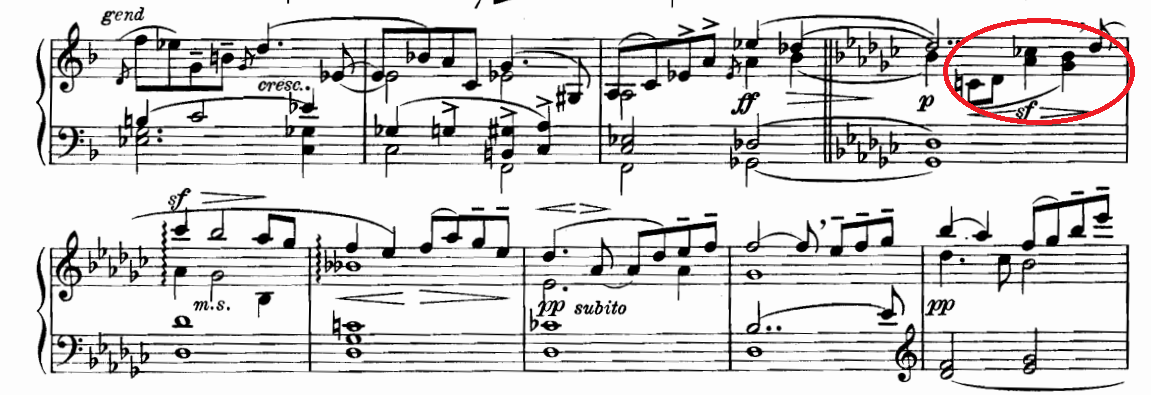

この楽章の変ト長調に転調するとても印象的な部分(楽譜)、ff からいったん p の静寂に落ちついたと思ったら、にわかに、別な声が何かに激したように sf で入って来る ”ソ‐ファ~ミ” のメロディ(赤丸)。第2ヴァイオリンとヴィオラだから大音量ではない、しかしマーラーは sf と書いている!感情の音量を求めたにちがいない。お聴きいただきたい(ビデオの51分51秒)。

次はレナード・バーンスタインの「ウエスト・サイド・ストーリー」に移る。これぞアメリカ版「ロミオとジュリエット」であり、バーンスタイン、ゼッフィレリ、ヴィスコンティの順番に縦糸が繋がっているが、バーンスタインの前にはマーラーがいることを以下にお示しする。そして「ヴェニスに死す」でヴィスコンティはバトンを静かにマーラーに返す。そこで物語は完結するのである。

感動的な “Somewhere” はThere’s a place for us(どこかに平和で静かな僕たちの居場所がある)とトニーとマリアが歌う。幸せを求めて上昇する There’s a のソ~ファ~(7度の跳躍)はマーラーの赤丸のエコーに聞こえないだろうか。

“Somewhere” はなかった。銃弾に倒れたトニーが「ここではふたりは一緒にさせてもらえない」といい、マリアは抱きかかえて「ふたりでどこかへ行くのよ」と “Somewhere” の一節を歌う。トニーはそのままマリアの腕の中で息をひきとる。これは臨終の曲なのだ。作曲家がそれを意識していないはずはない(プッチーニはボエームのスコアでミミの臨終を知らせるホルンのところに髑髏の絵を描いている)。お聴きいただきたい、1分08秒からあえかに聞こえる ”ソ‐ファ~ミ” 、これがいかに大事なパッセージか、そして、私見では彼はそれを愛と死の音楽、マーラー5番アダージェットから引用してきたのだ。

ヴィスコンティと同様にバーンスタインはアダージェットに死の匂いを嗅いだことは暗殺されたロバート・ケネディ追悼のミサでアダージェットを演奏したことにも明白に現れている。トニーを葬う “Somewhere” なくして、彼がそうすることはなかっただろう。マーラー5番とウエストサイドは「死」の上で交叉している。メンゲルベルクはアダージェットがアルマへの愛の調べとして書かれたというが、作曲の時期はアルマとの結婚、娘の誕生と人生の絶頂期なのだからそうであってしかるべきだ。しかしマーラーはそんなに単純な人ではないと思う。内面はいつも複雑である。

久しぶりに観た「ヴェニスに死す」はやっぱり謎めいていた。作者トーマス・マンがミュンヘンで8番の初演を聴いてマーラーと知り合いになり、翌年、作曲家が死去した直後にヴェネチアを旅行した体験が映画でアッシェンバッハの原型になる。グスタフと名づけたとおりマーラーの死に触発されて書かれたものだ。ヴィスコンティはバイセクシャルを主題とするこの小説におそらく自己を投影したのだろう、美少年タッジオ役を求めてヨーロッパ中を探し、数千人の候補者からビョルン・アンドレセンを選んだ。音楽がマーラーになることは原作の成り行きから必然だったろうが、5番のアダージェットが選ばれたというよりもそれが先にあったからヴィスコンティはこの映画を撮ったと考えたくなるほどこの作品は映像と音楽の醸し出す世界が同質的である。

久しぶりに観た「ヴェニスに死す」はやっぱり謎めいていた。作者トーマス・マンがミュンヘンで8番の初演を聴いてマーラーと知り合いになり、翌年、作曲家が死去した直後にヴェネチアを旅行した体験が映画でアッシェンバッハの原型になる。グスタフと名づけたとおりマーラーの死に触発されて書かれたものだ。ヴィスコンティはバイセクシャルを主題とするこの小説におそらく自己を投影したのだろう、美少年タッジオ役を求めてヨーロッパ中を探し、数千人の候補者からビョルン・アンドレセンを選んだ。音楽がマーラーになることは原作の成り行きから必然だったろうが、5番のアダージェットが選ばれたというよりもそれが先にあったからヴィスコンティはこの映画を撮ったと考えたくなるほどこの作品は映像と音楽の醸し出す世界が同質的である。

例えばクロージングの場面の映像だ。アッシェンバッハは少年タッジオの美に憑りつかれ、海岸で彼の姿に見とれながら椅子の上に倒れこむ。そこまでの情景は、はじめは海側の中空から斜めに見おろす遠景として、まるで他人事のように映し出される。どこか平安時代の絵巻物が斜め上から描かれ、登場人物はみな動作をしているがすべてが静的に見える吹抜屋台の視点のようなのだ。そしてだんだんクローズアップされた彼は夏の陽のもとで、はたと時が止まったように、静的に死ぬのである。それがコレラかどうかは説明されないし、大事でもない。大事なのは彼がタッジオに見とれながら死んだことなのだ。音楽のほうも、中空にまったり佇んだような弦のメロディーが夢幻のハープによってゆるりゆるり進む。マルグリットが描いた岩が空に浮かぶ絵のような非日常の浮遊感の中で物語は消えてゆく。

はじめてこれを観たとき、いささか戸惑った。アッシェンバッハの性的嗜好にまったく共感などない。あまりにそんな退廃的な映像に溶け込んでおり、なんだこれは安物の映画音楽ではないかとも思い、そんなものを交響曲のいち楽章と考えているこの作曲家の品格など問うまでもないと思い込んだのがまずあったのだ。楽理的にもそうだ。5番はマーラー初の標題なし歌なしの交響曲である割に、嬰ハ短調なのに脈絡のないヘ長調に飛び、最後はなんと終わるべき嬰ハ長調の半音上のニ長調で終わる。何だこの狂気の沙汰は?僕は人間がきまぐれで作った物はすべからく興味がない。つまりガウディが嫌いなのと同じ回路を経て、この曲が原因で僕はマーラーを軽く見てしまったと思う。

それから月日が経ち、人間、そうきれいに割り切れるものでない、自分だって想像もしなかったことをやりたくなったりするじゃないかとなった。アダージェットの死の匂いは、実はトリスタンとイゾルデの末裔なんだということもわかってきて腑に落ちた。ワーグナーは好きなのだから、ブルックナーだけでなくマーラーにも遺伝子が伝わっており、バーンスタイン、ゼッフィレリ、ヴィスコンティに連なる系譜も嫌いなはずはないと思えるようになった。ウエストサイドのような音楽は独仏からは出ない。国なら伊、宗教ならユダヤだ。バーンスタインという人物には多大の興味があるが、マーラーをその系譜で眺めてみるのはきっと一興なのだろう。

ヴェニスは3度おとずれている。いつも夏だった。最初はベルギーから車で南下して、2度目は地中海クルーズ船に乗りこむために、3度目はサン・マルコ広場で鐘楼のてっぺんに登ってから船で出てトリエステへ向かった。どこもかしこも石造りなのに、島が海面に浮いてるような、夜中に部屋が船みたいに揺れるんじゃないかと錯覚する街だ。昼間はゴンドラに乗ったり楽しめるが観光客の大群に埋もれてしまう。いいのは静かになる夜だ。貴族の邸宅の横あたりの桟橋にさざ波がちゃぷちゃぷ打ち寄せ、千年前から変わらぬ景色に月でも出てれば最高にロマンティックだ。ここでワーグナーが亡くなり、隣の島にディアギレフとストラヴィンスキーが眠っている。

(ご参考)

ストラヴィンスキー 「詩篇交響曲」(1930)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

点と線(ヴェルディとゼッフィレリの場合)

2023 APR 15 11:11:26 am by 東 賢太郎

フランコ・ゼッフィレリ(1923-2019)についてそんなに知ってるわけでないが、我が世代にとってこの人といえばまず映画「ロミオとジュリエット」だろう。封切りは1968年だった。ヌードシーンがあるというので当時中学生の僕は手が出せず、観たのはずっと後だ(ビートルズのマッシュルームカットすら禁止の時代だった)。だからリアルタイムではあの甘い主題曲しか知らない。最初にロミオ役の出演依頼を受けたポール・マッカートニーは断ったそうだが正解だったかもしれない。主演のオリビア・ハッセーとレナード・ホワイティングが70才にもなって「あのヌードは児童虐待だった」と映画会社パラマウント・ピクチャーズを相手に数億ドルの損害賠償裁判を起こしたからである。ポールにそんな恥ずかしいことがおきなくてよかったが、そこまでしてカネはもういらなかっただろう。

フランコ・ゼッフィレリ(1923-2019)についてそんなに知ってるわけでないが、我が世代にとってこの人といえばまず映画「ロミオとジュリエット」だろう。封切りは1968年だった。ヌードシーンがあるというので当時中学生の僕は手が出せず、観たのはずっと後だ(ビートルズのマッシュルームカットすら禁止の時代だった)。だからリアルタイムではあの甘い主題曲しか知らない。最初にロミオ役の出演依頼を受けたポール・マッカートニーは断ったそうだが正解だったかもしれない。主演のオリビア・ハッセーとレナード・ホワイティングが70才にもなって「あのヌードは児童虐待だった」と映画会社パラマウント・ピクチャーズを相手に数億ドルの損害賠償裁判を起こしたからである。ポールにそんな恥ずかしいことがおきなくてよかったが、そこまでしてカネはもういらなかっただろう。

対極の話がある。名前は伏せるが、日本の某大女優の私生活の話を聞いて驚いたのだ。「行くからよろしく」といわれて待ちかまえていた料亭の店主が、あまりに質素なので他の客に紛れて目の前に座っているのに気がつかない。なんと家では今でもまだブラウン管テレビをご覧になっている。若かりし頃を知る僕としては「あの頃」を大事にされているのだと思いたい。かたや、あの目を見張るほど可愛かったハッセーさんの変わり果てた裁判のイメージ。こんな郷愁にひたるのは日本人だけだとわかってはいるのだが・・。

エンタメ界における男女の性的なハチャメチャぶりはモーツァルトの昔からあって、不謹慎な僕などこの業界それなしでは華がないぐらいに思えてしまうのだが、これは動物である人間の本能の発露にすぎない。だからこそキリスト教が「汝姦淫するなかれ」と説く必要があったのだ。それを内に外に強制する教会という存在は不自由の権化であり、だからこそ、その禁断の呪縛から劇と音楽が解き放たれた喜びは絶大だった。シェークスピアはそれを敵対する家の男女の燃え上がるような恋、禁じられた恋の喜びに昇華させて見せ、ティーンエージャーの汚れなき純真さと、穢れきってしまった大人社会の相克が弱い者の死によって贖われる不条理を劇にした。こんな劇が現れ得たこと自体が、教会からの開放の喜びという二面性の象徴だったのだが。

ゼッフィレリはそこで画期的なロミオとジュリエット像を創造した。シェークスピアは二人が絶世の美男美女とは書いてないし、美醜に関わらず物語は成り立つだろうが、現代の読者は、この “空前の” 悲恋物語には “空前の美男美女” こそふさわしいというイルージョンを懐く。それは映画というフィクションが人類に与えた人工甘味料なのだ。ゼッフィレリはその効能を鋭敏に予知し、早々に具現化して当てたのだ。あのヴィジュアルの二人を配した大成功で、原作も音楽も及ばぬ映画のバーチャル世界がハチャメチャの深奥に踏み込んだ美の市民権までを擁立したかに見える。本作はさらに大きな潮流として「ヴィジュアル万能時代」の幕開けを呼び起こすのだが、この映画が人間にストレートに突き刺さる「視覚」を通して問いかけているのは「こんな美少年美少女がこんなひどい目にあっていいの?世の中まちがってない?」という脱キリスト教的で新鮮味すら加味された不条理なのだ。そこで生まれた感性が欧米ではBBCが報じたジャニー 喜多川みたいな方への歯止めをなくし、日本では戦国大名の頃からあったものが美女、イケメンなら少々のことをやらかしても許されてしまうおかしな社会的風土の方へ行ったと僕は思っている。「美人なら旦那が逮捕されても問題ない?またテレビに出る?そんなことはない!」という理由が「彼女はよく見るとそんなに美人じゃない」だったりして、まあ僕にはこんなものまったくどうでもいいが、奥深い仏の悟りなのか国ごと不条理なのか皆目見当もつかなくなっている。

そうした時代の方向性にとどめを刺したのが、イタリアのエンタメ界のドン、ルキノ・ヴィスコンティ(1906-76)がマーラー5番の耽美的な旋律にのせて美少年を刻印した『ベニスに死す』(1971年)だった。 このヴィスコンティという男、父は北イタリア有数の貴族モドローネ公爵であり、自身も伯爵でバイセクシャルであった。僕の中ではそのどれもがロシアの地方貴族の出だったセルゲイ・ディアギレフと朧げに重なる。どちらも貧しい美少年美少女を集めて囲ってマイ社交界をつくり、富裕層を篭絡し、バレエ、演劇、オペラ、映画などエンタメ産業の装置を駆使して大衆にまでアピールし、人類に名作を残した。ヴィスコンティはパルチザンを匿う共産党員だったが視点は怜悧なネオレアリズモのインテリ貴族だったのに対し、ディアギレフはビジネスライクで世俗的な人たらしのイメージがあるが両人とも大いなる成功者であった。

このヴィスコンティという男、父は北イタリア有数の貴族モドローネ公爵であり、自身も伯爵でバイセクシャルであった。僕の中ではそのどれもがロシアの地方貴族の出だったセルゲイ・ディアギレフと朧げに重なる。どちらも貧しい美少年美少女を集めて囲ってマイ社交界をつくり、富裕層を篭絡し、バレエ、演劇、オペラ、映画などエンタメ産業の装置を駆使して大衆にまでアピールし、人類に名作を残した。ヴィスコンティはパルチザンを匿う共産党員だったが視点は怜悧なネオレアリズモのインテリ貴族だったのに対し、ディアギレフはビジネスライクで世俗的な人たらしのイメージがあるが両人とも大いなる成功者であった。

対してゼッフィレリは大衆が求めるヴィジュアルに鋭敏なセンサーを持っている、ヴィスコンティに憧れて囲われていた美少年のひとりであった。双方別の相手と婚姻中であったお針子の母親と服のセールスマンの父親の間の情事によって婚外子として生まれ、やはりヴィスコンティの取り巻きだったココ・シャネル(1883-1971)とも親密だった。シャネルは露天商と洗濯婦の子に生まれ修道院で育った孤児だ。お互いを憎からず思う出自であったろうふたりの共通点はそこから欧米の社交界の頂点に上りつめたことだが、出生時に戸籍を記した役所のスペルミスを終世そのまま姓に使った点もそうだった。もう一人、ヴィスコンティの取り巻きだった女性がいる。ニューヨークのギリシャ移民の子マリア・カラス(1923 – 77)である。J・F・ケネディの未亡人ジャクリーンと結婚するまでの大富豪オナシスの愛人であり、やっぱりゼッフィレリと親密になり、映画「永遠のマリア・カラス」が生まれている。

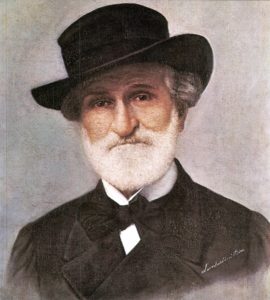

ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)の両親は宿屋主と紡績工である。出生時の名を父がフランス語で書いたためフランス人として生まれた。彼の音楽については文字を書く資格を僕は有していない。アイーダという彼の代表作をロンドンで1度だけ接待のため観ているがその1度だけであり、幾つか見たと言ってもチケットをもらったかお付き合いの接待か、少なくとも勉強しようと半ば義務感から自分で買って行ったのはリゴレットと椿姫とイ・ロンバルディだけで、どれも半ば居眠りしているうちに終わり、もういいやで帰ってきたのである。

だから我ながら今回の新国立劇場のアイーダを観ようと思ったのは空前のことだった。なぜか?ゼッフィレリの演出だったからだ。いま何がしたいといって、古代エジプトにずっぽり浸ってみたい、もうこれしかない。だって現代の世にこんな異界のライブ体験なんて、ディズニーランドに行っても味わえないのである。なぜ浸りたいかって、理由はない。僕は時々発作的にこういうことがあってひとりでふらっとバンコクやウィーンに飛んだりしている。パニックが怖いから飛行機は嫌なのに、それをも打ち砕く衝動というものには勝てない。でも今回は行ったって仕方がない、クレオパトラが出てきそうな古代じゃないとだめだから。

かくして思いは遂げられた。

これがオペラの醍醐味とまではいわないが、これを味わわずに死んでしまうのはもったいないとなら自信を持っていえる。総勢300人と1頭(白馬)が舞台をうめつくし、歌い、踊り、駆け抜け、トランペットを吹き鳴らし、生き物のように蠢く。この第2幕を9列目から眼前に眺め、空気の揺動を感じ、すさまじい気に圧倒され、ロビーで過ごした第3幕までの25分の休憩時間というもの、尋常ならぬ感動でずっと涙が止まらなくて困った。人間、求めていた図星のものを手に入れるとこんなになるのだ。後ろの席から「ここで終わればいいのにね(笑)」の声が聞こえ、なるほどと思ったのだろう、思わず僕は「これだけで3万円でも安いね」とつぶやいた。冒涜ではない、クラシック史上もっとも稼いだ作曲家への正当な賛辞と思う。

ヴェルディが「ヴェリズモ・オペラ」を書いたとするなら真骨頂は第3,4幕であり、第2幕は運命の暗転と奈落に落ちる前の束の間の歓喜だ。そこに人間劇はないし当時の饗宴を目撃した者などいないのだからレリズモのしようもないわけで、空想をふくらませて思いっきりラダメスを高く持ち上げておいて、後半でつるべ落としにする。その悲劇に三角関係の女性がからみ、地下の獄中死という更なる悲劇への人間ドラマに迫真性が増すという寸法だろう。だから、所詮は空想である饗宴という飛び込み台は高ければ高いほど効果的だ。

しかしここまで思いっきり持ち上げてしまうと、逆に、ラダメスがなぜアムネリスをふってアイーダに走ったか納得性が毀損するなんてことを考えてしまう。軍の機密を漏らせば英雄といえど死刑になる、彼はそれを知っている、だからこそ普通の男なら王女アムネリスとねんごろにうまくやって安泰じゃないのと思うわけだ(と思うのが僕を含む普通の男だろう)。「いや英雄は愛に生きるのだ。普通の男じゃないのだ」というならせっかくのリアルな人間ドラマに旧態依然で黴臭い「神話」がかったものが混入する。レリズモなんて嘘じゃないのと冷めるのだ。ということは、アイーダがそんなにいいオンナだったのだという、雑念を消すほどには納得性のあるヴィジュアルが求められるという一点に配役、演出の成否がかかる(ちなみにこの日はこれも納得で満足だった)。

この問題はラ・ボエームで顕著にあると僕はいつも思ってしまう。だから大好きなこの曲はCDで音だけきくことが多く、サロメやジョコンダのソプラノがいくら大きくてもそれはない。肺病で死んでいくミミに痩身で可愛いソプラノ・リリコを選んでしまうと、音楽的には最も肝心である第1幕の二重唱がどうかという作品自体に潜む現実的制約に悩むのだ。聴き手側に視覚と聴覚の調整を強いるキャスティングが「ヴェリズモ・オペラ」になるのかどうかという問題だ。しかし、ゼッフィレリ流は精緻なフェークに作りこまれたレリズモである。大人の妥協に波紋を投げかけるのだ。だからきっと、時代と共にタイプが変わる「美女のアイーダ」という制約条件に永遠につきまとわれるだろう。「ロミオとジュリエット」で「ヴィジュアル万能時代」への道を開いたツケが回ったわけだが彼は謎を残してあの世に旅立ってしまった。このオペラは面白い題材だったろうし、彼自身、高く評価したのはスカラ座と新国のアイーダだったときく。感謝の気持ちで書いておくが、このアイーダは世界のどのオペラハウスと比べても遜色ない。指揮のカルロ・リッツィが東京フィルハーモニー交響楽団(素晴らしい!)から引き出した音はスカラ座で聴いたものと変わらない。歌はアムネリスのアイリーン・ロバーツが印象に残った。

では最後に、ヴェルディについてだ。作曲料としてかなり法外な金額(今の1億5千万円)と、それに加えてカイロ以外のすべての上演料まで請求している。凱旋行進曲に華を添えるアイーダ・トランペットまで特注して盛り上げたかった彼がゼッフィレリの第2幕演出に反対する理由はなかろう。国会議員にもなって統一後のイタリアで「名士」に列せられた彼を聖人化して、そうではないと反論される方は、

最盛期には約670ヘクタールの土地(東京ドームのおよそ143個分)を所有していた(中略)最晩年のヴェルディのポートレートは、「作曲家」というよりもほとんど「農場主」そのものである(平凡社『ヴェルディ―オペラ変革者の素顔と作品』加藤浩子、根井雅弘評)

という意見にも反論する必要がある。というよりも、それが事実なら問題だ、不純だしあってはならないなどと感じる感性があるとすればそれは金儲けを悪とする日本的共産主義思想の産物でしかなく、才能あるイタリア人にそんな極東の特殊な思想があるべきと希求すること自体が国際的には理解されないナンセンスだから苦労して反論する意味もあまりないと思う。ヴェルディこそ、百年前の先人モーツァルトがコックのテーブルで食事させられて怒り心頭に発したことへの仇討ちをした人物であり、著作権の概念がまだ未熟だった時代に作曲家という高度に知的な職業の本質的価値を、契約法を勉強することで自ら経済的に実証した最初の有能なビジネスマンだ。天が二物を与えることを信じたがらず、どういうわけかそれを認める者を批判さえする人は各所にいる。メジャーリーグの古手の野球ファンにもいるにはいたが、大谷の活躍がそれを蹴散らした。僕はヴェルディをそう評価しているし、それが作曲家としての名声を高めこそすれ、いささかも貶めるなどとは考えない。

という意見にも反論する必要がある。というよりも、それが事実なら問題だ、不純だしあってはならないなどと感じる感性があるとすればそれは金儲けを悪とする日本的共産主義思想の産物でしかなく、才能あるイタリア人にそんな極東の特殊な思想があるべきと希求すること自体が国際的には理解されないナンセンスだから苦労して反論する意味もあまりないと思う。ヴェルディこそ、百年前の先人モーツァルトがコックのテーブルで食事させられて怒り心頭に発したことへの仇討ちをした人物であり、著作権の概念がまだ未熟だった時代に作曲家という高度に知的な職業の本質的価値を、契約法を勉強することで自ら経済的に実証した最初の有能なビジネスマンだ。天が二物を与えることを信じたがらず、どういうわけかそれを認める者を批判さえする人は各所にいる。メジャーリーグの古手の野球ファンにもいるにはいたが、大谷の活躍がそれを蹴散らした。僕はヴェルディをそう評価しているし、それが作曲家としての名声を高めこそすれ、いささかも貶めるなどとは考えない。

ゼッフィレリがアイーダ第2幕で造り上げた究極の豪奢は蓋し空想のフェークなのだが、大衆が求めるヴィジュアルに鋭敏なセンサーを働かせた微細にリアルで見事なセットであるゆえに、僕には人間が生きるためには不要なゴミであるという反語的象徴のようにも思える。観客に見せるためでなく正気でここまでやったのだとすればもはや喜劇ですらある。「喜劇と悲劇は裏腹だ」。ゼッフィレリがそう訴えたならコミュニストのヴィスコンティに近かったかもしれない。しかし、彼が師から受け継いだレリズモはヴェルディにこそ忠実だった、と僕は思う。その理由を氏素性に求めるのは酷かもしれないが、名誉も金も哲学もあったヴィスコンティにはやりたくてもできないことをゼッフィレリもヴェルディもできたわけだ。それは「ヴィジュアル万能時代」のような世の流れを大衆から読み取ることだ。本稿を書きながら、筆の流れでそんな結論に行き着いた。しかし、新国のロビーでワインを飲みながら、第3幕までの25分の休憩時間ずっと涙が止まらなくて困った僕も、読み取られた側の大衆の一人なのだ。ヴェルディ、ゼッフィレリ万歳!

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

無力で堕ちていくだけの日本は見たくない

2023 FEB 19 11:11:40 am by 東 賢太郎

地球の人口は80億に接近中だ。我々までの4世代で50億増えたが、過去5千年間に1万4500回の戦争で35億人が死んでいる。世界には核弾頭が19000個以上あり、核戦争をすれば人類が20回滅亡してまだ余る。確実なのは、9億年後に地球の温度は摂氏100度になり人口はゼロになることだ。そこで人類は消える。何もしなければだが。

何かできるのだろうか。オランダの会社が火星移住の希望者を募集した。火星から地球に戻ることは現在の技術および資金的に不可能だが20万人いた。NASAは火星に1トンある無人探査車を着陸させるプロジェクトに3000億円かけた。人類が消えないためだが、探査車の名称はいみじくも「キュリオシティ」(好奇心)だ。新大陸の次は火星かと思うと、西洋人の生きることへの執念を感じる。

1960年代は米ソの宇宙開発競争の時代だった。有人月面調査の「アポロ計画」は1961年から1972年にかけて実施され、1968年に『2001年宇宙の旅』を米国のスタンリー・キューブリック監督が、1972年には『惑星ソラリス』をソ連のアンドレイ・タルコフスキー監督が発表した。日本で流行っていたのは『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』である。リスクをかえりみず冒険する者が世界にはいる。9億年後はともかく冷戦の対立で核を撃ち込まれることだけは米ソともに恐れ、それが動機となった宇宙開発競争で科学技術は大きく進化した。ロケットに核弾頭を積めば敵を殲滅できるという示威活動であり、いまそれを北の国が盛んにやっている。気球も武器だ。18キロ上空になると沸点は36.5度と、撃ち落とすにもパイロットは命の危険にさらされる国防問題だ。

2月17日、JAXAのH3ロケットが上がらなかった。「失敗」かどうかで騒いでいるがそんなことはどうでもいい、これが知能が劣る日本のマスコミだ。翌日、ザマを見せつけるように北の国はICBM級のミサイル1発を日本の排他的経済水域(EEZ)内の日本海に撃ち込んだ。平壌国際空港から発射され最大高度5768・5キロまで上昇し、989キロを1時間6分55秒間飛行し、北海道の西わずか200キロの日本海の公海上の目標水域を正確に打撃した。なんでこの技術格差を騒がないんだこいつら、馬鹿としか言いようもない。何度も書いてきたが、日本は理系大学、学部に国家予算をつぎ込むべきだ。ただでさえ高等教育補助金は先進国でドベから2番目なのだ、どうでもいい文系は削って理系学生を増やさないと国が滅ぶ。観光立国?ジョークやめてくれ。数学もやってないド文系のアホな議員や記者ばかりになるからそんなことがまかり通るのである。

政府の仕事は国防と外交だ。地方自治体にないのはそれだけだ。外交はいまだサンフランシスコ講和条約前と変わらん位置づけなのだという事実を再認識させるばかりのていたらくでおぞましいにもほどがある。国防は自国に最先端科学技術の分厚いベースあってのことだから末恐ろしい事態であって、とても零戦を作った国の話とは信じ難い。戦争ができない国になるとここまで墜ちてしまうのか。明治の元勲たちは若かったがリスクに鋭敏で、阿片戦争を知り日本もああなると踏んだ。英国、ドイツに出向いていって法律と科学技術と軍事を学び、10年で100年の遅れを取り戻して近代国家になった。頭脳も行動力もあったが、危機感こそが動力だった。

今はそのぐらいの危機である。日本の国会議員は713人もいるが、この人たちはいったい何をやってるんだろう。2年前に僕は東京五輪に大反対のブログを書いたが、案の定、ふたを開けてみれば贈収賄、税金の中抜き、無責任のオンパレードだったことが白日の下にさらされた。国が大事なら科学技術、理系学生につぎ込むべき税金をこんなくだらないものに使い、開催地なのに何ら見られもしなかった東京都民は税金をふんだくられただけだ。何の情報もない僕にすら臭いにおいがプンプンしていたのに国会議員は何もしなかった。いま、国の未来を左右する危機のニオイがプンプンだが、また何もしないのか。ならガーシー議員と何が違うんだ、出てくりゃいいってもんじゃないし参議院はいらないだろう、議員は歳費をドブに捨てるだけだから定員を半分にしてくれ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

どうして証券会社に入ったの?(その10)

2022 OCT 26 0:00:18 am by 東 賢太郎

久しぶりに1987年のアメリカ映画『ウォール街』を見ました。こいつは我々証券マンにとって、心底ガツンとくる名作です。そのころ僕はロンドンのシティで働いていました。やたらと周りにサスペンダーの奴が増えたと思ったらこの影響だったんですね。それほどマイケル・ダグラス演じる投資家のゴードン・ゲッコーはカッコよかった。この有名な “Greed is good” のシーンはその白眉です。

ビジネススクールでMBAになったらこんなプレゼンをしたい。そう思わない人は学校を間違えてます。なんだ、欲望礼賛じゃないか、そんな間違ったことを教えてるのかと思う方はアメリカという国も資本主義すらも間違えてます。場面はテルダー製紙会社の株主総会。ゲッコーはこう言い放っています。「ここにいる33人の副社長はひとり年俸20万ドルも会社からもらってるが、ぜんぶ足して3%しか株を持っていません」「株主の皆さんと同じ利害関係を負わぬ者たちが会社から甘い汁をむさぼり、損失をたれ流しているのです」「アメリカは双子の赤字に蝕まれ二流の国になってしまいましたが、コーポレート・アメリカはまさにこうやって凋落してしまったのです」「皆さん、いまするべきはこの官僚仕事だけの不適格者たちを会社から追い出し、会社再生のための私の買収提案に応じることです」(拍手)。会ったことはないが、ドナルド・トランプもウラジーミル・プーチンもこの手の男だと思いますよ。役人タイプは歯牙にもかけないでしょうし、部下はダメと見れば即 you’re fired(お前は首だ)です。トランプは「アベよりアソーのほうがいい、カネの匂いがする」といったみたいです。自分の鼻で生きてる連中を大統領にしても後ろから操れないですからね、だから民主党のロボットが必要で、トランプはマスコミまで総動員して選挙で消したんです。そういう男をファーストネームで呼んだぐらいで仲良くなったなんて、冗談も休み休みお願いしますよ。オリバー・ストーン監督はこのゲッコーを悪役に、かけだしの証券営業マンであるバド・フォックス(チャーリー・シーン)を善玉にしたハリウッド流の勧善懲悪物語に仕立てていますが、カッコ良すぎのゲッコーに憧れてウォール・ストリートをめざすエリートが増えたのは皮肉でした。僕はまさにこのころである1984年卒のウォートンMBAですからアメリカのど真ん中でこの空気にどっぷりつかっており、野村證券もそう育てるために2年間の社費留学をさせてくれたわけです。だからそれが三つ子の魂となっているのは必然のことで、SDGsの念仏を100万回耳元で唱えられようと、相場に勝つためのネタとして利用はしますが、そんなものに精神をおかされて迎合する気はさらさらありません。いま聞いてもゲッコーの発言はまったく正しいと思いますし、リアルの世界でも、日本の某社の株主総会で僕自身が社長に面と向かって「あなたは退任すべきだ」と論陣を張ってます(そうなった)。下のブログは第2次安倍政権がスタートする2013年に書いたものです。当時この古い映画のことは忘れてましたが、馬鹿みたいな経済政策を野放しにしていた民主党政権によほど辟易していたのでしょう、いま読んでみてゲッコーと同じことを言ってるのに我ながら驚きます。

書きましたように、弱者救済のセーフティネットが社会に必要なことは当然です。しかし9割が弱者だというならそれはもはや弱者の正しい定義ではなく、体よく社会主義、共産主義を擦りこもうとしているにすぎません。9割は言い過ぎかもしれませんが、日本は平成からそれに近いことになってると感じます。だから、ゲッコーの指摘した理由が絵に描いたように災いして、コーポレート・ジャパンはおかしくなっているのです。それは若者の健全なGreed(欲望)の芽を、大人がポストに居座りたい Greed で摘んでしまった結果、若者に自分が弱者だと勘違いさせてしまい(若さこそ財産、そんなわけないだろう)、それを救うべき財政政策を政府がとるためのマネーを緊縮財政派が供給しなかったからです。罪は重いですね。このブログから9年たって我々が知ったことは、アベノミクスは日本国がデフレの底なし沼に沈むのを食い止めはしたが救ってはいないということです。20年かけてGreed を根絶やしにしておいて、あわててゼロ金利政策をとっても、投機はおきても投資はおきないんです。これだけ円安になればいずれもっとインフレになります。皆さんはそれに備えるべきです。これは運用ではなく資産防衛ですから必須です。国は平気の平左ですよ。保有する外貨準備に為替差益が発生する上に、インフレになれば国債乱発による借金の棒引きができますからね。損させられるのは国民で、為替差損分の「高率の税金」を新たに支払わされるのと同じことです。国債乱発を続けるとブタ積みの日銀当座預金がますます増え、短期金利の操作自由度をさらに失い、それにつけこんだ国債先物ショートがさらに増えます。買いオペを続けるしかなく日銀のBSはさらに悪化。金も原油も裏付けにない日銀券の価値は低いとコンセンサスができれば先物を狙われます。介入原資は無限だと言っても誰も信じないので、英国の二の舞にならない保証はないですね。相手は相場です。日本だけが騒ぐいかがわしげな「投機筋」なんてものは世界のどこにも存在しないのです。

映画に戻りましょう。当時、僕がシンパシーを持ったのは、中堅証券の営業マンであるバド・フォックスの方です。下のビデオで見るディーリングルームはゴールドマンやモルガンスタンレーではない、社員もトップスクール卒でない設定ですね。バドも平民の子ですが少しだけいい大学を出ていてエリート扱いされてる。それでも高額の報酬を得ようと激しい競争を生き残るため電話外交をしまくります。僕が「株式市場はタンザニアのサバンナだ」という意味はおわかりでしょう。バドは「いまに俺だって電話を受ける側になるぜ」とうそぶきます。そしてある日、狙っていた大物投資家ゲッコーの秘書にうまくとりいって、ついにボスの時間を5分もらいます。新米に2,3質問をしたゲッコーは「小金持ちにクズの株を売ってるお前ら証券セールスはカスだ、何の役にも立たねえから早く消えろ」と追い返そうとします。そこで苦しまぎれに語った父の勤める航空会社の情報がヒットして、幸運にもバドは気に入られるのです。

このへんのくだり、いま見てもワクワクするんです。僕自身が新人のかけだしだった梅田支店の営業マン時代が “笑ってしまうほど重なって” いて「あるある」の連続。この監督、なんで経験ないのにこんなリアルに図星の台本をものにしたんだろうと感動ものなんですが、あまりにいちいち細部まで僕の実体験と似ていて、盗作されたかもしれない(1980年だから僕の方が先ですー笑)。まさしく、まぎれもなく、大阪で僕はこのビデオのようなことを夢中になって2年半やっていたのです。

セールスたちが隠語で「巨象を狙う」と言ってます。大きな顧客の意味です。ちっとも失礼でありません。そんなので騒ぐ小物はそもそも大物でないんで会う価値がありません。最大の巨象がゲッコーで、「49回電話してきたのはお前か」とあいさつ代わりの第一声をかましてきます。僕は大阪市北区に巨大な白亜の本社を構える某一流上場企業のU社長にやっぱり秘書様のお導きで会えて(同じく5分!)、まさに「64回電話してきたのは君か」といわれました。瀬戸際の一言がうまくいって、初対面のその場で株を買ってもらったのもまったく同じ。いいことだけじゃない、バドは鉄砲屋にも引っかかってますが、僕もやられて極道の親分から2千万円の取り立てをしてます。バドの父親は航空会社の整備士で息子が証券マンになるのに反対しますが、僕の父は銀行員でもっと猛烈に反対しました。当時は証券会社は株屋と言われてましたが、父も株は好きだったし僕も好きだったし、反対したのは僕があまり外交的でなく身の回りのこともだらしないので潰されると思ったんでしょう、銀行に行けよその方が楽だよと言ったきり3日も口をきいてくれませんでした。でも僕は圧倒的に証券マンの方が向いていたんです。入社前はわかりませんでしたが、会社訪問のやりとりで直感的にそう思ったんです。物事、迷ったら、最初にいいと思ったのにすべきですよ。

梅田支店は地獄でしたが次々とラッキーがあって、銀行に入っていたら会えるはずのないU社長がお客さんになって、俺は凄い人間なんじゃないかと本気で真面目に勘違いしてました。ぜんぜんそうではなかったことは数々の失敗でのちに思い知らされて地に落ちるのですが、男はこういう輝かしい瞬間に出あうと一皮も二皮もむけるんです。2年半梅田支店でもまれて、もう完全に一騎当千の証券マンになってました。だからバドがゲッコーに信用され、食い込んでいく姿は何度見てもハートに響いて元気が出ます。これが当たったんでウォール街ものが続々出てきますがほとんどがチープなゾロ品ですね。それほど本作は図抜けてます。バドのように金持ちにしてもらったり彼女をあてがってもらったりは残念ながらなかったですが、仕事に対する最高の征服感はありました。たぶん、僕は金や地位よりもその登っていくプロセスが好きなんです。2年前まで株のかの字も知らなかった小僧がいっぱしに存在感出して全米1位のビジネススクールに留学に行った。もうあそこらへんで顔つきが変わってたでしょう。

ゲッコーの実在のモデルはアイヴァン・ボウスキーです。ロスチャイルド出身で稀代の乗っ取り屋であり、全米を騒然とさせる謀略をつくした末に証取法違反で逮捕されますが、ウォール街にもシティにもこの手の奴はごろごろいます。ロンドンでは、メディア王の富豪で船上で怪死したロバート・マクスウェルと取引もしましたよ。ゲッコー並みの巨象でしたが商売は大したことなかった。こんなのにビビってたらでかい商売はできません。この映画を見た人はご想像がつくと思いますが、彼らにとって、くっついたり離れたりして相場で人を欺く計略をめぐらすなど息をするようなもの、大金を動かして儲けるマキアヴェリストの連中にそんなものは猫に鰹節より当たり前なんです。ゲッコーは何度も孫氏の兵法を引用してます。そういうインテリジェンスは戦争と同じ。それをいちいち陰謀だ、けしからんなんて、「何だお前?」ってなもん、アホらしくて相手にもされません。彼が言った相場に大事な3つのもの、poor、hungry、no emotion は至言です。poorでなくなっても必要。これがあれば大概は成功できます。でも、くりかえしますが、ゲッコーは言ってます。「アメリカの富の半分である5兆ドルは人口の1%が持ってる。しかもその3分の2は相続だよ。俺は3分の1の方だから毎日あくせく働いてる」。Greed のいらない3分の2が王族や貴族やアラブや中国の富豪とつるむのは必然なことがわかりますね、共通の目的が preservation(資産保全)なんでね。で、富豪でない人が Greed を奪われたら、シープルになるしかないですね。

“Greed is good” (欲望は善である)。いまどきアメリカですらこんなことを公然と言う人は少ないでしょう。80年代のアメリカはレーガノミクス全盛でした。減税、小さな政府、規制緩和、強いアメリカ。それは同時期の英国をリードしたサッチャリズムとも重なりますし、ドナルド・トランプにも共鳴してます。その成功の前提は Greed なんです。それが足りない国で減税しても何も起きず、税収が減るだけです。それで財源不足になると市場がはやして国債もポンドも売りまくられ、史上最短の45日で辞任になったのがトラス首相でした。彼女は気の毒でしたが会計士ですから相場を予見する程度のマーケットのキャリアすらなかった。しかし、あの地位になれば、それも含めて、前任のジョンソンもそうですが、プラクティショナーの小物だったということですね、悪いけど。そこで登場してきた新首相のリシ・スナクは英国初のインド系で、オックスフォード卒、スタンフォードMBA、ゴールドマン・サックスからヘッジ・ファンド経営者に転身した超エリート証券マンです。プラクティショナーかもしれないがマーケットで失敗はしないでしょう。アメリカもFRB議長のジェローム・パウエルはプリンストン卒で学者っぽいですが、大手投資ファンドであるカーライルの共同経営者を8年勤めた、いずれも僕にとっては同じにおいがする世界の人間です。ゲッコーは悪玉にされてSEC証券監視委員会に逮捕されましたが、世界はこうしてじわじわと為政者の方がその色になってきた感じがします。捕まる側が捕まえる側に。こうなると、わかる人にはおわかりでしょうが無限に儲けられる可能性が出てきます、インサイダー取引は株にしかないですからね。どうも、我々が気がつかないうちに泥棒と警官が入れ替わっているというか、何が正義かわからない気持ち悪い世界になってきていると思いませんか?日本国はよく知りませんがこの流れのなかで大丈夫なんですかね。少なくとも読者の皆さんは勉強して、感性を磨いて、騙されないようになさってください。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャンドラー「長いお別れ」(1953)

2022 OCT 14 12:12:08 pm by 東 賢太郎

レイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」(The Long Goodbye)の主人公、私立探偵フィリップ・マーロウはひょんなことで知り合ったならず者テリー・レノックスに好感を懐く。べろべろに酔って連れの女に見捨てられた彼に興味がわき、こいつ憎めない、酌み交わしてみようかという気になったということであって、損得とか追従とかあさましいものが入る余地はない関係だ。このカネも巧言令色も排した生き様の男が主人公という所が本作の胆であり、本稿の主題でもある。

昨今、「男らしさ」が死語になりつつある極東の我が国で、寂しい思いをされている男性女性諸氏は多いと察する。僕はその一人だ。ジェンダーは大いに結構だし、女性が活躍できる社会になることを娘を二人持つ僕は心から願う。しかし、そのことによって男の美学が両立できなくなるという理屈などどこにもないのである。今回はそのことを、僕が愛するこの小説を例に考えてみたい。

本作は、ある日、レノックスがマーロウを訪ね、富豪の妻が殺されたので容疑をかけられるから逃亡したいと銃を片手に訴えることで動き出す。マーロウは話を聞き無実だという心象を得て彼を車で送って逃がしてやり、そのことで自分が警察に捕まって3日も拘留される。ギャングにレノックスの仲間と思われ脅されもする。しかし何があろうと頑として彼を守る。すると警察からレノックスはメキシコで死んだと告げられ、遅れて死者から手紙と5千ドル札の礼金が彼あてに送られてくる。手紙は宛名を欠いており、グッドバイで終わっていた。

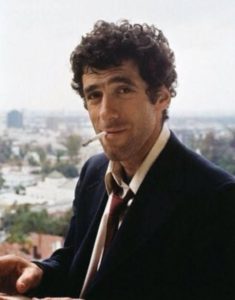

ロバート・アルトマン監督が映画化した「ロング・グッドバイ」は物語を1973年当時に置き換え、エンディング部分はびっくりのアレンジを施して、コアなチャンドラーファンから評判がよろしくない。彼のマーロウは徹底して冷徹で勝手放題の独身男であるのはいいが、猫が帰ってこないと心配で、フラットの隣りで裸で踊るあばずれ女どもには心優しいが色香には目もくれない。こういうタッチは原作にはなくアルトマンが新たに構築した世界観なのだが、書き替えられた結末は、そんなマーロウの男ぶりからすれば「かくあらねば」なのである。エリオット・グールドの演じたマーロウのキャラは逆にそう作りこまれている。きのう映画を久しぶりに見て納得した。こじゃれたロスの市街やマリブの美しいビーチをカンバスに描かれるアルトマンのマーロウだ。小説より先にこっちを見れば、そういうものかと納得してしまうクオリティがある。それはそれで目くじら立てることもなかろうというのが僕の印象だ。

ロバート・アルトマン監督が映画化した「ロング・グッドバイ」は物語を1973年当時に置き換え、エンディング部分はびっくりのアレンジを施して、コアなチャンドラーファンから評判がよろしくない。彼のマーロウは徹底して冷徹で勝手放題の独身男であるのはいいが、猫が帰ってこないと心配で、フラットの隣りで裸で踊るあばずれ女どもには心優しいが色香には目もくれない。こういうタッチは原作にはなくアルトマンが新たに構築した世界観なのだが、書き替えられた結末は、そんなマーロウの男ぶりからすれば「かくあらねば」なのである。エリオット・グールドの演じたマーロウのキャラは逆にそう作りこまれている。きのう映画を久しぶりに見て納得した。こじゃれたロスの市街やマリブの美しいビーチをカンバスに描かれるアルトマンのマーロウだ。小説より先にこっちを見れば、そういうものかと納得してしまうクオリティがある。それはそれで目くじら立てることもなかろうというのが僕の印象だ。

マーロウの男ぶりは、しかし、原文で読まないとチャンドラーの思いついたアイデアがどういうものだったかということがわからない。というか、どうしてこれがハードボイルドなのか、そもそも “ハードボイルド” とは何か、更には、タイトルがなぜ「The Long Goodbye」になったのかだってわからない。

原作のマーロウは人を殺したこともあるしアウトローすれすれのことも辞さない、喧嘩に強く、逃げないし、曲げないし、買われない男だ。これだけだと西部劇からよくあるタフなアメリカンヒーローだが、それで収まらないのは、あからさまで皮肉なツイストの効いた怜悧な目線があるからだ。すべての人物を赤裸々に、見透かしたように、彼流儀で容赦なく裁断し、冷えてないビターのようにほろ苦い。これはおそらくチャンドラー自身が原文に2度ほど使っている形容詞である ”sarcastic” な男だからであって、マーロウは彼自身の投影なのだと思う。この目線があるから、終結で、ギャングのメンディみたな下衆の暴力を振るわず卑しい下賤を唾棄して失せる。この格好よさをアルトマンはハリウッド風情にしてしまったという批判は当たっているだろうが、痛快さは増している。

目線はチャンドラーの「文体」が負っている。映像でそれを醸し出すのは難しいのだ。すなわち、問題のレノックスの手紙が拝啓、敬具の形式を踏んでないことがThe Long Goodbyeの秘かな主題呈示であるように、本作は1人称で書かれた「マーロウの目線」を踏んだ、つまりそんな sarcastic な男が彼流の定義で crazy や drunken と断じた何をしでかすか知れない男女が、人を殺したり自殺しておかしくない狂った本性で読者の理性をごちゃごちゃにしてしまうことでミステリーの様相を呈している文学であって、これを映画化することにはそもそもの無理があるのだ。何が近いと言って、ご異論もあろうが、「吾輩は猫である」の人間版と思えば僕が何を言いたいか把握しやすいと思う。アルトマンの彼流の解決は、オットー・クレンペラーがメンデルスゾーンの第3交響曲のエンディングをやむなく書き直したことを思い出させる。

本作は日本語訳があるが、できれば原文をお読みいただきたい。音楽鑑賞だって、できる人は楽譜をあたった方がいいが、本作の英語にそんな難儀さはなく、あっけらかんとした中学生レベルだからだ。皆さん大学受験で何を言ってるか訳の分からない現代国語やそれの英語版である英文解釈に頭を悩ませた経験がおありだろう。誰だったか、自分の作品が入試に採用された小説家が設問に答えられなかったという笑い話があるが、その不毛な作業がへどがでるほど嫌いだった僕にとってこの英文を読むのは快感だ。チャンドラーの知性から推測するに、というより、あえてこの文体で書こうというのが知性そのものだが、そうしないと描けなかったマーロウという人物像が1953年頃の米国で受容されると踏んだわけであり、それがハメットの産んだ流れだったのだろう。音楽好きならわかってもらえるだろうが、プロコフィエフが古典交響曲を書きたくなった知的試みにとても似ていると僕は思う。

チャンドラーは「文学的」な文学をあざ笑うがごとく、誤解の余地が微塵もない、つまり入試問題を作るというそれはそれで大変な難題に困った先生方が絶対に選ばない見事に実用的な文章で素晴らしい文学を仕上げた。これがハードボイルドなのであり、源流は私見ではジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1934)にある。ギャング、ヤクザものがそう呼ばれると誤解している人も多いが、確かに題材として素の人間丸出しのクライムノベルが適してはいるが、1人称で犯罪なくしてその味を出すことに成功している夏目漱石も、マーロウに負けぬ己の主観で押し通した清少納言も僕の中では同じタッチの作家であり、だからこそ僕はそうした作品群を愛し、優れた音楽作品と同様のこととして何度読んでも飽きもせず、こうしてそういうタッチに色濃く影響されたブログを書き連ねる羽目になっている。

御用とお急ぎでない方はyoutubeに本作の朗読がある。これは福音だ。聞いてみたが、語りが実にうまい。2時間45分があっという間だった。平易だが切れ味鋭い。マーロウでなくこの文体こそ半熟のじゅるじゅるを排した固ゆで卵であり、この簡素さと潔さは江戸っ子である僕の感性にびんびん響く。子供時分から文をそんな風に書いており、益々そう書きたくなる。この文体であってこそマーロウの「男らしさ」がきーんと冷えた吟醸酒のように冴え冴えと舌を喜ばせるというものだ。男らしい奴。レノックスとお決まりのバーでジン&ライム。これが良かったのだ。悪事は知り尽くし、何が来ても微動だにせず、気に入った奴のために喧嘩もし、生きる金は稼ぐが買収も巧言令色も効かない奴。こういう奴の築く人間関係は友情なんていう甘ちょろい言葉では代弁できない。こんな男が日本にはついぞいなくなった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

野球の神様はいる(Field of Dreams)

2022 AUG 19 8:08:28 am by 東 賢太郎

先日の中日・広島戦、5位6位対決だけど見ごたえがあった。11回まで0-0できて広島がサヨナラ勝ちしたが、勝ち負けのことではない。サドンデスの甲子園みたいなゲームをプロの選手がやる、これはありそうでなかなかお目にかかれるものではなく、このゲームはそういうものになったからである。

中日の先発、高橋は150キロごえの速球とスプリットが切れ、7回で2安打10三振に封じ込める。対する広島先発の九里は走者を許しながらも持ち前の変化球で厳しくコーナーを攻めた。0-0といっても貧打戦だってある。しかしこの投げ合いはちがった。プロの本気はとてつもないオーラが出ているのだ。

広島には事情があった。コロナで佐々岡監督ふくむ13人が陽性で欠場。2軍から上げた選手で間に合わせた打線に、九里は点数を期待できない。高橋はというと、前回の対決で8回1死まで広島打線をノーノーに抑えこんでいる。彼は彼でそこから駒落ちした相手に負けるわけにいかないだろう。

そんな中での延長11回、0-0がどんなものかは野球ファンならご覧になっていなくても想像がつくだろう。2死2塁で立浪監督が賭けた根尾の登板。初球を打ち砕いた代打の松山。最後の最後までプロの真剣勝負で広島は辛勝したが、僕は高卒2年目、弱冠20才の高橋にあっぱれの拍手を送っていた。

広島の勝敗に一喜一憂するカープファンの僕と、相手選手に拍手喝采する野球ファンの僕は別な人だ。これをマネージするのはけっこう難しい。こういう試合を見るとそれが葛藤をみせるが、しかし、必ず勝つのは野球ファンなのだ。フィールドでの良いプレーに、カープかどうかは重要ではない。

おそらく皆さんも習い事など子供時代にたくさん時間をかけたものをお持ちだろう。それが職業になった幸運な人もおられようし、趣味になった人も、すっかり関りがなくなってしまった人もおられよう。僕にとって野球は3番目で、少年野球のコーチでもしたいがそうもいかず、27才ですっかり縁が切れてしまっている。

人生一度だけアメリカ人の元野球小僧たちと野球をやった。ささやかな奇跡を起こして抱き合ってはしゃいだ。自分が生まれるほんの10年前まで、こんないい奴らと殺し合いをしてたのか。言葉が出ない葛藤だ。準決勝で負けて天を仰ぎ、フィールドで彼らと共にした悲喜こもごもを感謝した。野球の神様にだ。

先日、こういうことがあった。

カープの鈴木誠也がここにいる。アメリカの野球小僧たちと夢をかなえてる。楽しそうだ。ベースボールは苦しい物でも金の成る木でもあって欲しくない、楽しいもんだ。思いっきり暴れて楽しんでくれ。

あのとき最後になった試合、コロンビア大学ベーカーフィールドもこんなだった。立ってみるとグラウンドでなくフィールドで、草野球をやってそうな、なにも大仰でない、まさにそういう所だ。9回投げた。これで終わりかと思うと最後のアウトを取りたくなかった。それが我が人生最後のマウンドだった。

息子ができて、小さいころずいぶんキャッチボールをした。これで満足だ。野球の神様はいる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

パリというと思いだす名曲たち

2022 MAR 23 3:03:03 am by 東 賢太郎

正月に書きましたが、いま我が家はフランスでもちきりです。昨日、「パリ殺人案内」というサスペンスドラマを家族で観てまして、なかなか面白い。パリのオペラ座が舞台でカルメン歌手の母子が主役で、アリアのシーンが出てくるし、犯人の意外性もある。すっかり現代の設定と思って見てました。でも終わってみると、一ヶ所だけ変だった。「あいつは死んだぜ」と刑事が言った男の墓石に「~1889」と彫ってあったことで、「あれはどういう意味だったんだろうね?」と。まさかと思ってネットで調べると「19世紀を舞台にしたフランス2時間サスペンス」とあるではないですか。ぼーっと見てたんですね。でもこんなこと東京やニューヨークだったらあり得ない、これがヨーロッパです。

気分はすっかりパリになって、何度も行ったけど、ところで、あそこではどんなメロディーが脳裏に浮かんでいたんだっけ、ラヴェルかなドビッシーかなと、これは性分なんですね。仕事ということになってたけどそれは少しでほとんど遊びだったなあ、あそこで**、あそこで++・・・じっくり思い出します。出てきた曲はけっこう意外でした。その顔ぶれはこのようなものです。

フォーレ「ペレアスとメリザンド」よりシシリエンヌ

これ、たしかFMのクラシック番組のテーマ曲で(高校ぐらいだったかなあ)、なぜかパリというすり込みがあって、もうシャルル・ド・ゴール空港の例の白いトンネルをくぐっただけで出てきてました。

フランシス・レイ「白い恋人たち 」(1968年)

販売差止訴訟となった吉本興業のお菓子「面白い恋人」の元ネタはこれ(「白い変人」ってのもあった)。当時僕は中二。甘酸っぱい名曲にまだ見ぬパリを想っていましたっけ。不思議な転調を重ね、謎のホルンが強引に元に戻すのだけどこの不可解さがたまらず耳がクラシックを追っかけるようになってしまった記念碑的音楽でもあります。

サティ「ジュ・トゥ・ヴー」(あなたが欲しい)

いきなりミ・ソ・レとC9のコードで始まる斬新さ。パリ留学したバート・バカラックが名曲『Close to You』でそのまんまパクる(カーペンターズで大ヒット)。無理もない。ラヴェルもドビッシーもサティをパクってるんだから。

ポール・モーリア「恋はみずいろ」(1967年)

一橋中学でお世話になった音楽の森谷先生。あだ名はポール・モリヤでした。原曲はアンドレ・ポップなるイージーリスニングのフランス人らしいですが、モーリア先生のアレンジはいま聴くとチェンバロ、ハープの伴奏がちゃんとフレンチ・クラシックであり、オーボエ・ソロもお品がよろしいですね。他愛ない曲と思ってましたが、弾いてみるとバスが4度づつ3回上がる(a-d-g-c)なんてのが斬新だったんですね。

フランシス・レイ「パリのめぐり逢い」(1967年)

やっぱり僕はレイが好きだったんだと今わかりました。D♭M7-Csus7-C-BM7 - B♭sus7なんてコード進行は当時は高級すぎて不可知。しかし、おしゃれだ。ギターであれこれ試してついに秘密を解き明かしたわくわく感は忘れません。この時の「悔しいけどおしゃれだ」がそのままパリのイメージになったのでした。

シェルブールの雨傘(ミシェル・ルグラン)

戦争が引き裂いた恋人たちの悲劇というと、僕が断トツに愛する映画は『哀愁』(ウォータールー・ブリッジ)です。私事で恐縮ですが、突然に米国留学の社命が下ってまず頭をよぎったのは哀愁でした。もしも2年待っててくれと言って家内とどうなったか・・結局そのままロンドン赴任になって8年帰ってこなかったのだから・・。哀愁は今でも涙なくして観られません。対してパリの傘屋の娘はどうだろう。妊娠していてそれはないだろうなんて思うのは古い人間なんでしょうか。悲恋なのかどうかよくわからないのがフランス映画らしいといえばいえますが、ルグランの音楽は悲しいですね。そういえば「パリ殺人案内」の歌手の娘も冤罪で投獄された恋人の子を宿していて、どうなるか心配しましたが・・。

以上、パリ音楽めぐり、なぜかラヴェルもドビッシーも出てこないのでした。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。