小池都知事の英語力を判定する

2024 APR 20 1:01:49 am by 東 賢太郎

英語がうまい人を「ぺらぺら」という。この語は漱石が「坊ちゃん」に使っているから古い。ぺらでもべらでも構わないが、要するに何を言っているのかわからないものの擬態語だから犬のわんわんに等しい。猫と会話できるなら「あの人、猫語にゃーにゃーだよ」という感じだ。我々は誰しも日本語ぺらぺらだがそれ以上でも以下でもないように、外国語もぺらぺらだからその国の大学を卒業できるわけではない。

政治家に必要な英語力なるものは、相手を動かすための複合的なパワーである点でビジネス英語に似るだろう。その観点からすると、動画で見る小池都知事の英語はうまい。政治家の中なら偏差値70だろう。発音のそれっぽさという点でも余裕で使いこなしているという点でも間合い・抑揚という点でも、ネイティブと相当な時間を費やさなければこうはならないと断言できる。しかし、とすると不思議なのだ。なぜカイロ・アメリカン大学からカイロ大学に転校したのだろう。学問的意図かというとそうも思えない。前者は米系私立大学で英語だから頑張れば卒業できたかもしれないし、そうしていれば何の問題もなかったわけだ。両校の違いを知る日本人は多くないだろうから、もし箔をつける目的だったならあまりリスクリターンの良くない選択だったように思える。

とすると「女帝」にある以下の仮説がより説得力を増す。中曽根総理とコネのあった父親が現地でそれを使い、エジプト政界有力者が “面倒を見よう” となった。軍政下だから大学は従うため、有力者のお墨つきを得れば「卒業」でも「首席」でも大学は否定しない。よって日本で自信をもってそう発表した。お墨だけだから卒業年月日はない。したがって、それのある名簿に載らない。卒業証明書も出しようがない。しかし有力者の決定を覆せないカイロ大は卒業していないとは言わない。よって、消去法的に、「カイロ大を卒業している」のだ。

だから2020年に日本で「嘘だ」と騒ぎになっても証明書は出なかった(よって「困ってるのよ」となり、今の偽装工作問題になっている)。2022年に小池氏はカイロ大学を公務として訪問し歓迎されているが、喉から手が出るほど欲しいはずの卒業証明書をなぜもらってきていないのかもそれなら説明がつく。押しても引いても出なかったのならカイロ大は政治に配慮しつつも学府の矜持は守ったことになる。小池氏が声明文を自作したとしても大学は自らが書いたとは言わず、エジプト国家(大使館)が裏書するだけだ。しかし大学も偽物だとは言わないのだから、「卒業がなかった」という証明は物証からは難しいのではないか。

この有力者の後継者が現在の有力者で、小池氏が日本国でODA等に関わる権力を握ることはエジプト政府にとって格好のポジションだから、私文書偽造罪で裁判になれば2020年のお手盛り声明を大学もが追認して救い、しかし卒業証明書は出さないまま小池氏の弱みを握る政略に出る可能性は否定できない。となると、法律違反であろうがなかろうが、それ以前に、小池氏が政治家でいることは日本国のリスクであるという主張には反論が難しくなる。岸田氏がアメリカ盲従なら、小池氏はエジプトのそれになるかもしれないという疑念は否定できなくなるからである。

この事態をまねいた種は小池氏が自らまいたものだから自分で除去するしかない。ただ、マスメディアにも責任がある。エジプト留学帰りだ、要人のアテンドもしてる、きっとアラビア語は堪能なのだろう。ここで彼らは「ぺらぺら」だけで海外の大学を首席卒業できると本気で信じたか、疑いはもちつつも商売として祭り上げたか、いずれにせよ彼女をキャスターに起用するなどして囃したて、様々なストーリーをまつりあげ、その国民的人気に乗じて政治家が群がってくることで『小池百合子というキャラクター』を国民の脳裏に植え付けることに成功したのである。それは小池百合子その人ではない。彼女に似てはいるが画面上だけに存在するバーチャルなイメージである点、ボーカロイドの初音ミクや、そらジローや、チコちゃんや、ひこにゃんや、くまもんや、つば九郎のようなものだと考えた方がわかりやすい。

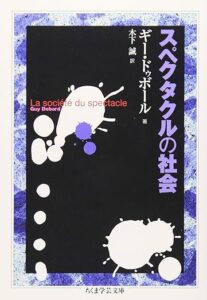

小池氏を揶揄するわけではない。その現象はフランスのマルクス主義理論家、哲学者、映画監督であったギー・ドゥボールが看破した「スペクタクル」であるといっている。ここで詳述しないが、彼の著書によれば「社会」はマスメディアが生成して拡散するイメージ(表象)が支配し、イメージの集合体としてではなく、それが媒介する人と人との関係のことをいうようになる(もちろん政治もだ)。発刊は1967年だが半世紀を経て世界はまさにその通りの様相を呈している。トランプ大統領の出現はその象徴であり、小池百合子のキャラ化もその素地に根を張っている。だから彼女は選挙に圧倒的に強く、楽勝で東京都知事になり、キャラ化したら醜怪なだけの自民党議連のお歴々をぶっ飛ばせたのである。

もっと具体的に書こう。昭和のころ、銀幕のスターたちは映画館でしか顔を見ないにせよ、ファンには生身の人間として認識されていた。サユリストの間では吉永小百合はトイレに行かないという伝説があり、そう信じたいファンが多そうだなというフィーリングの伝播は “さもありなん” だという婉曲な形態でもって、彼女は半ばキャラクター化されてはいた。しかし、それがどうあろうと、昭和の世の中においては吉永小百合は早稲田大卒の女性であった。かたや初音ミクはというと、女性のようだが年齢も出身地も不詳であり、学歴はあるかないか誰も知らない。しかしファンにはどうでもいい。キャラクターとはそうした性質のものであり、それでも人気があって人が集まるのだから銀幕スターと何が違うのかということになり、社会も政治もイメージによってドライブされていくのである。それが「スペクタクルの社会」というものだ。我々はすでにその中に住んでいるのである。

つまり、これを世相の移り変わりであるとして、小池百合子は時代の申し子なのだで終わってはいけない。ドゥボールの「スペクタクル」は今も社会構造を根底から変えつつあるムーヴメントである。人気=権力であるという接合点を媒介して、日本の政界は芸能界と “同質化” した。参議院に芸能人やスポーツ選手が数合わせでいたのとは根本的に異なる、遺伝子交換に類するともいえるおぞましき交配現象がおきている。このままいけば、キャラで釣られる低学歴層が多数派になって国を動かし、とんでもないポピュリズム政権が誕生して独裁者が日本を破滅させかねないし、民主主義の手続きを経ながら日本を共産主義国家にすることだって可能だろう。

つまり、これを世相の移り変わりであるとして、小池百合子は時代の申し子なのだで終わってはいけない。ドゥボールの「スペクタクル」は今も社会構造を根底から変えつつあるムーヴメントである。人気=権力であるという接合点を媒介して、日本の政界は芸能界と “同質化” した。参議院に芸能人やスポーツ選手が数合わせでいたのとは根本的に異なる、遺伝子交換に類するともいえるおぞましき交配現象がおきている。このままいけば、キャラで釣られる低学歴層が多数派になって国を動かし、とんでもないポピュリズム政権が誕生して独裁者が日本を破滅させかねないし、民主主義の手続きを経ながら日本を共産主義国家にすることだって可能だろう。

いま、大手メディアは報じないがネットメディアが取り上げている小池氏の学歴詐称疑惑を見るにつけ、僕はちょうど10年前に社会を騒然とさせたもうひとつの「キャラクター」を思い出している。それは、内容こそ違えども、「外国に渡って外国の利害に知ってか知らずか関わってしまい、日本を舞台として日本において利用されたと思われる女性」に関わるものであった。これが当時の稿である。

小保方さんはハーバード大学に留学した女性科学者であり、安倍内閣の「女性が輝く社会づくり」キャンペーンの花形であり、電通やマスメディアによって割烹着を着せられてテレビに登場し、「STAP細胞はあります」と世界を驚かせる論文をNature誌に発表した。日本人女性初のノーベル賞か!と報じられて世間の耳目を集め、あっという間に国民的キャラクターにまつりあがったのである。ここが小池氏のデビューと重なる。

当時、僕の関心は、セルシード社の株価がNature誌掲載と同時に急騰した裏にあると感じた不正取引(らしきもの)を調査することにあり、専門外のSTAP細胞に関心はなかった。ところが、しばらくして、小保方氏の論文にデータ改竄が見つかり、ハーバード留学も単なる数か月の短期ステイであり、密室での実験の結果STAP細胞は再現できないことが、これまた大々的に報道された。

科学の姦計と証券市場の姦計。実は「その両者が日米にまたがった同一犯の仕業である可能性がある」と指摘したのが上掲ブログと一連の補遺だ。胴元は米国だからだろう、本件を当局は捜査しなかった(と認識している)が、その帳尻は魔女狩りの如き小保方さん叩きによって合わされたかに見える。とすれば彼女は科学者としての心得の是非はともかく、巨悪に利用されて贖罪させられた犠牲者であるとも考えられる。同稿は毎日数万回ペースで読まれて多くの方の知るところとなり、不審なファイナンスが中止になるなど、天下の公器である証券市場が詐欺師に悪用されるのを抑止する一助にはなったと自負するが、後味はけっして良くはなかった。

小池氏が現況をどう打開するのかはわからないが、違法性があるとするならそれが立証されるか否かの可能性は既述のように思え、畢竟、最後の審判は有権者にゆだねられるのではないだろうか。僕は小保方氏の科学者としての心得についてだけは厳しく批判した。嘘となりすましの横行は国の幹を腐らせ、日本をますます衰退させるだろうが、真実・真理をひたすら追求するはずの科学者がそれに淫する図を見せられて心底衝撃を受けたからだ。政治は必ずしも真実・真理に基づいて行われるものではなく、国家の安泰と国民の幸福を得るための方策が何かは自国だけの都合で決まるわけでもないが、憲法が定める国民の多数決だけで常に最適解が出てくるわけでもない。それを導く叡智があり、その実行力を有し、正義に忠実な人が望まれる。国民はそれを審判するだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト ピアノ・ソナタ第4番イ短調

2024 JAN 13 23:23:04 pm by 東 賢太郎

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

自分の生活は➁の集団の中で、自分もいっぱしの➁であることによって贖われてきた。西部氏はそれを知識を切り売りする売春婦とされるが、やってる張本人として断言しよう。これまた、まったくその通りだ。それでも資本主義社会において家族、仲間、猫を守る方便としては甘んじるしかなかった。だから、本来はショーペンハウエル派で “浮き世” にあまり関心がなく、孤独だろうが村はずれの狂人であろうが①でいたい自分という人間はどこかで「精神の均衡」を整えるしかない。長年クラシック音楽にのめりこんで過ごしてきたのはそれもあったかと自己省察を与えてくれる書でもあった。僕は歌を歌ったり楽器を演奏するなどして他人に聞いてもらおうという自己顕示の衝動はまったくない。天文学者か医者になりたかったのは恒星の物理や人体の組成を研究したいサイエンティスト的衝動があったからで、神学には向いていたかもしれないがあまねく人為性の物事に関心はない。人為で唯一の例外が音楽だったのは、研究しても僕の能力では不可知のものがそこにあり、宇宙や人体の神秘に通じることを悟ったからだ。こういう生き方において➁や③というものは、それになることはおろか接するのもおよそ時間の無駄であり、こと音楽鑑賞においても①である以外に居場所はない。

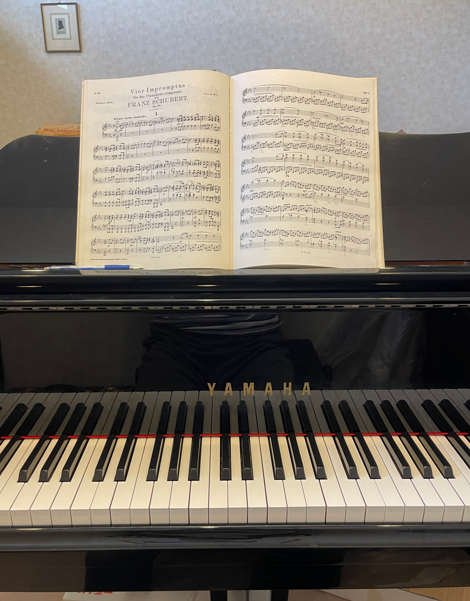

今年の正月は日本国を大きな事件が襲った。疲れた。そういう時になにくれとなくピアノに座る。譜面台にあったシューベルト「4つの即興曲D899」第1番ハ短調を弾いた。といってもたどたどしい。上手な人に弾いてもらうほうがいいにきまってるが、鑑賞が目的ではない。そこにはピアニストという彼、彼女が介在してしまう。人間だからどんな名人であれ主義主張や感性が合うとは限らないのだ。いっぽう、音楽を紡ぎ出さずにはいられなかったシューベルトには「そうしなくてはおれない何か」があったと僕は信じている。ただただ自分自身のためにどう拒みようもなく書いたがそれが何かは語っていない。それを僕は知りたい。直接本人に訊ねるしかないではないか。

シューベルトが4つの即興曲D899を書いたのは病気で命を絶たれる前の年、1827年だ。死因は水銀の中毒が引き起こした神経症とされるがそれは当時のパラダイムにおける病名で、現代では腸チフス説、水銀中毒説、梅毒説がある。梅毒に罹ったことは確実のようであり、水銀は当時はその治療薬として処方されていた。それが最先端医療だった時代の記録から真相は量りようがないが、大元の原因は第3期に至って症状が軽重をくり返していた梅毒であり、最期に腸チフス(のようなもの)を併発したのではないか。

神経症とされたほど変調のあったシューベルトの精神状態がどう作品に投影されたかは興味深い。同じく梅毒説が確定しているロベルト・シューマンは交響曲第2番、チェロ協奏曲において、作曲の構造上にまでは及んでいないが、僕の感性では曲想に明らかに変性があり、病が理性の領域まで至ったと思われる痕跡が垣間見えて心が痛む。作品番号を付すことが控えられたヴァイオリン協奏曲でそれはついに構造にまで至る。彼は梅毒後期の精神障害に至って死んだと思う。シューベルトにそうしたことが起きていないのは僅かな救いに思えるが、D899第1番ハ短調の曲頭のハ短調から変イ長調のテーマになって目まぐるしくおこる調性の変転は、彼の個性ではあるがそれもあるかもしれないと感じた。あくまで弾いてみてのことだ。これはソナタの第2主題ではない。調性の旅路が変イ長調に戻って不意に現れる天上界の浮遊みたいな8小節にいたっては、これを第3主題と呼ぶかどうか不毛なことを悩む前にソナタと見るのをやめようとなる。本人もそう思ったので呼ばなかったのではないかと思うが、そんなものを捨ててもこれを書かざるを得なかったところにシューベルトの心の真実がある。以前にも述べたが、これはぞっとするほど、天使が妖艶に化けたかのように異様に美しい。何の前触れもなく不意にぽっかり現れて陶然とさせるが、弾いてみると、右手の4つにたいして、左手は6つで、これは僕には「魔王」の右手のアレに聞こえる。悪魔が潜んでいる。

こういうものはもしかしてショパンにインスピレーションを与え、同じ調のワルツ第9番のような曲、やはり漫然と弾けばなんでもないが、アルフレッド・コルトーがやったやり方、彼以外はひとりもやらないしできもしない風な弾き方をされると初めてそうかもしれないと気づくのだ。しかしショパンは一見散文的にみえるがそこまで逸脱はしない理の通った感性の男で、シューベルトでは予想もつかない霊的な現れ方のものをひとつの書法として個性にしてしまった。D899第1番の2つ目のテーマは、気紛れじみているが絶妙に置かれた伴奏音の導きによる色、明度、光彩のうつろい、グラデーションであって、それに添ってあるときは悲嘆に胸を絞めつけられ、あるときは諦めで沈静し、あるときは希望を見て安堵の歓喜を歌い、あるときは絶望に恐れおののいて絶叫するといった人間の弱くて脆いものが赤裸々に投影されてゆく。背景では冬の旅、魔王、ドン・ジョバンニ、運命が通奏低音のように蠢いている。こういう音楽を書いた人間はかつて地球上に存在した何百億人の人類でも彼しかいないのだから、その根源が病気であれ生来の性格であれ、それがシューベルトなのである。実働15年ほどで1000曲もの作品を書き音楽史にこれほどの大きな足跡を残したのに、与えられた人生はモーツァルトより4年短く享年は31才だった。

では31才のベートーベンは何をしていたか?聴覚が減衰してゆく端緒期にあり、運命の暗い淵を予見して自殺まで考えることになるが、それでもジュリエッタ・グイチアルディという女性に恋して月光ソナタを書いていた。後世は彼を不毛の恋多き男として描くのがステレオタイプとなっており、たしかに多情と思われるエピソードは目立つ。ただ、それはモーツァルトの劣情を殊更に面白がるのと同様に彼らの音楽創造の根源を理解するのに何ら重要でない。男は一皮むけばみなそんなものだからである。大作曲家の肖像画は聖人君子のようだが、そういう理解は絵本で笑っていたヒグマと友達になれると信じるようにうぶなものだ。女性、フェミニストにはご理解を賜りたいが、ベートーベンの多情は逃げようのない病魔からの逃避でもあったと思う。女性に好かれようとふられようと難聴はじわじわ進行して彼を恐れおののかせ、何であれそこから逃れるための夢中になれる時間は大事だったのである。

いっぽう、シューベルトには失恋した幼なじみテレーゼ以外に浮いた話がほとんどなく、身体的コンプレックスもあり女性にモテなかったようだが、それがあっても十分にモテたモーツァルトがいた。当時の寿命や医療環境を鑑みても35才で急死したモーツァルトの短命感は否めず多くの疑念、憶測を呼んだわけだが、31才のシューベルトの死にはそれもない。彼がモーツァルトほど著名でなかったせいはあるが、梅毒罹患という事実はサークル内外で周知だったと考えれば辻褄が合う。気の毒でしかない。ロベルト・コッホによって細菌が病原体であることが証明される半世紀も前であり、何に呪われているのか知らなかった彼は自分の体に日々おこる得体の知れぬ変調に悪魔の所業を見たようにおびえたに相違ない。この一点においてはベートーベンは先達の巨人であるばかりでなく同胞でもあり、音楽をもって病に打ち勝った英雄は思慕と尊敬の対象になったろう。だから彼は先人のスコアに学び、演奏という一過性の行為以上に作曲という時を忘れる高次の思索的行為に没頭していったと思われる。シューベルティアーデは友人たちが用意したハレの場でそればかりが有名になっているが、彼の内面をわかる者はない。病とは孤独なものだが死はもっとそうだ。彼は常にピアノに向かって作曲することでおぞましい現実から意識をそらすことができたのだ。健康であり、ハレの場で楽しいばかりの人生だったなら彼にとって喜ばしいことだった。しかし、後世に生まれた我々は珠玉の如き作品群を耳にできなかっただろう。

以上はあながち空想でもない。僕は54才にして水疱瘡にかかった経験がある。40度の発熱と共に体中に発疹がびっしりと現れて顔面まで痣だらけになった。自分に起きてしまったことは理解したし薬ももらったが、あまりの姿に鏡の前でぞっとした。もしあのままだったら今の人生はなく、その恐怖が後にパニック障害の原因となったかもしれないが、それも含めて我が運命だったと了解するしかない。ただいえることは、多くの人が語っているようにこの「内なる悪魔」は恐いということだ。説明してもわかってもらえないからさらに孤独に追い込まれもする。それから逃げるためきつい仕事をしているのかと問われても絶対に違うとは言い切れない。現に、結果論として、怠惰な僕が会社を14年存続させてきたし、カミングアウトした長嶋一茂氏は空手のチャンピオンにまでなられた。命にかかわる病ではないから長い目で見れば「おかげ様で」になるかもしれないという意味で運命であり、もはや人生の一部になっていると考えるしかない。

話をベートーベンに移そう。僕は彼の性格のあれこれや行動の一部はパニック障害に由来したかそれを誘発したと考えており、交響曲第5番のような闇から光へという性質の音楽創造には「おかげ様」の寄与があったと信じている。経験者として語らせていただくなら、作曲家の聴覚喪失という想像を絶するストレスがそれをもたらさないほうがよっぽど不思議であり、20世紀にそれが病気として分類されるまでは「性格」とされ、天才なのだからさもありなんとされてきただけだろう。レッスンで意に添わない弾き方をする弟子の肩に噛みついても「癇癪持ち」と記録されてきたわけだが、2百年前の人類はそれが普通だったという証拠もなさそうである。そのような症状の発現を彼の完全主義、コーヒー(カフェイン)依存が助長し、毎日昼に1リットルのワインを飲むというアルコール依存に陥ることとなったが、それでも作曲家を続けられたのだから誰も病気とは思っていない。たぶん、それは誤りだ。なぜなら作曲に没頭すること自体が最高の薬だからである。専門家のご見解はいかがだろうか。

そんなことが彼らの音楽創造の根源を理解するのに重要かという議論はあろうが僕は肯定派である。助平という男性一般の性質をモーツァルトが発揮しても何の特殊性もないが、これは特殊であって精神の産物である音楽の創造過程に影響なしと言い切る根拠はない。かような考察を巡らす精神こそ西部邁氏が「知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と看破したもの、すなわち “インテレクチュアル” な人間の実相である。拙稿の読者はみなそれであろうし、そうあろうと思う若者は学べばいい。そこでご紹介したいのがアンドラーシュ・シフが20年前にウィグモア・ホールで行ったベートーベン・ レクチャー・リサイタルのビデオだ。僕のような聴き手、すなわち、作曲家の遺伝、学歴、職歴、性格はもちろん経済状況、恋愛歴、病歴までもが創造の根源に関与したはずだという観点から楽曲を知りたい者にとってシフのレクチャーは価値がある。彼は譜面を音化するだけの達人ではなく、なぜベートーベンがその音をそこに置いたかを膨大なレパートリーの記憶から知的に考察し哲学する音楽の “インテレクチュアル” だからだ。

弾いた人しか知り得ないものが多々あることがよくわかる。音楽を語る、評論するという行為は文さえ書ければ小学生でもできるが、例えばスポーツにも経験者でなければわからないことがある。「ホームランの感触は?」という質問は答えようがない。やった人は知ってるが硬式球は芯を食うと「無感触」なのだ。そう答えるわけにもいかず困った選手は「最高で~す!」と絶叫、スタンドがワーッとわく。これは素人界だけで成立する一種の芸、出し物である。これと変わらない出し物でバッジを維持できる国会議員という芸人。裏金で全員逮捕だ!でスタンドを沸かせるだけの地検特捜部。無知な素人をだますだけの日本国劇場が末期に近づいていることを見抜いた西部氏の慧眼には敬服するしかない。クラシック界でも楽譜も読めない評論家がホームランの感触の類を素人に語る芸が商業的に成立していた時期があったが、レコ芸とともに消えた。シフがいうところのサイエンティストである僕には何の関係もない。そのシフのレクチャーだ。英語だがとても分かりやすい。

第27番ホ短調作品90をお聞きいただきたい。

26番と27番の間には5年の中断があると語っている。弟カールの死にまつわる家庭問題と借金、結婚への望みが絶たれたことによる失意のストレスで補聴器を使っても会話困難になるほど難聴が悪化していたスランプ期だ。1813年、イギリス軍がフランス軍に勝利したことで書かれた「ウエリントンの勝利」は時流と昂揚に乗って欧州各地を演奏して回って稼ごうという西部氏いわく➁(勘定者)の活動であったが、それと精神の均衡を得るための①の活動であったと思われるピアノソナタを翌1814年に着手した。満を持した新作27番は速度表示等をドイツ語表記にし2楽章に凝縮した書法による創意と革新にあふれた作品となり、本作を後世は「ベートーベン後期の入り口の作品」と評することになる。その年に17才だったシューベルトは、作曲の先生サリエリに「君の作品はハイドン、モーツァルトの真似ばかりだな」とこきおろされて悩んでいたのであり、27番に注目しなかったはずがない。

27番の第1楽章はこう始まる。

(楽譜1)

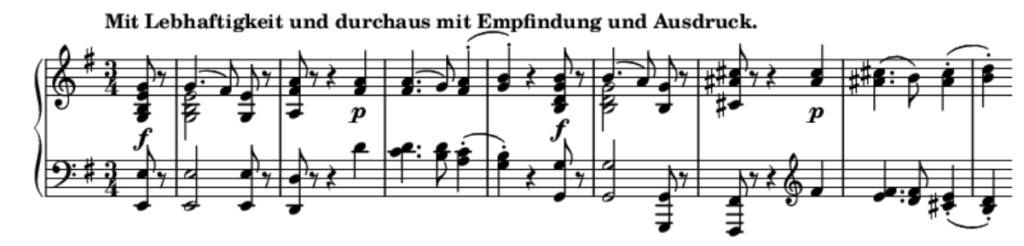

シューベルトにはこれと同じリズム、同じ fとp の対話でいきなり主題から始まる曲があるのをご存じだろうか。ピアノ・ソナタ第4番イ短調 D 537だ。これが出だしである。

(楽譜2)

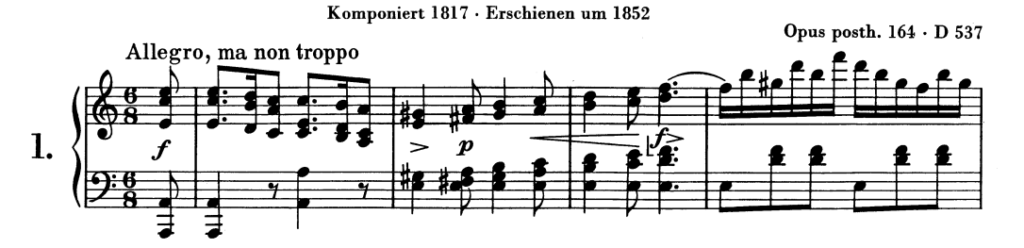

さらに27番を見てみよう。第2楽章はこう始まる。

(楽譜3)

なんという喜々とした、歌に満ちた素晴らしい音楽だろう!シフは「巷ではベートーベンは歌が書けないというが、誤りを認めねばならないだろう。これはまるでシューベルトだ。ベートーベンが先だけどね(笑)」と語っている。まったく同感だ。僕は楽譜3が好きでよく弾いているが、そのたびにアレに似ているなと感じる。旋律など外形がではない、雰囲気、気分、スピリット がである。

それがシューベルトのピアノ・ソナタ第20番の第4楽章だ。これだ。

(楽譜4)

20番はシューベルトが亡くなる直前、1828年に書かれた白鳥の歌だ。ところが、この第4楽章はある若書きのアレンジであることが知られている。

ここで再びソナタ第4番が出てくる。その第2楽章なのだ。これだ。

(楽譜5)

野原を一歩一歩ふみしめて散歩するようで、20番とずいぶんイメージは違う。しかし明らかに楽譜4と5は同じ旋律である。しかもこちらはホ長調でありベートーベン27番と同じだ(20番ではイ長調になっている)。

つまり、シューベルトはベートーベン27番を研究し、そこからのインスピレーションでソナタ4番を書いた可能性がある。27番は1814年、4番は1817年と作曲時期も平仄が合っている。ちなみに楽譜1、2は「ウエリントンの勝利」第1部の最後、フランス軍撤退のテーマだ(短調にアレンジされたマールボロ行進曲)。

1817年!ここで重要な指摘をしたい。シューベルトの人生を破滅に追い込んだ忌まわしい過ちのことだ。その年、彼はエステルハージ候のハンガリーの別荘に招かれ令嬢たちの音楽教師をして素晴らしい時を送っていた。フリーランスとして初めて報酬をもらい、ペピという29才の女中と関係してしまった。そこで梅毒をもらったのである。1818年の出来事だ。

自分はもう生きられないだろう。万感の想いをこめて書いたであろうピアノ・ソナタ第20番。それを締めくくる楽章で10年前の、まだ健康で歓喜に満ちていた日々を回想した。彼の心に去来したものは知れないが、そこには罪も恨みも後悔もない。聞こえるのはただただ素晴らしい歌だけだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メタバースとウサギ狩り(猫と人の場合)

2022 FEB 9 18:18:54 pm by 東 賢太郎

2年も家にいたもので、身体じゅうがばきばきだ。凝ってるなんてもんじゃない、固まってる。毎週マッサージに通うことにした。かかりつけのHさん(女性)が「思うんですけど、東さんお肌きれいですよね」ともちあげてくれた。「そう?オレ67だよ」「えー?」なんてお決まりの会話があってふと考える。これって「50」だったんだよなぁ。

帰りに腹がへった。13時半だ。ふらっとラーメン屋に入ると、いつも混んでるのに客がひとりもいない。カウンターに座ってそうかと思い、一番高いのを注文した。親父はいつもながら愛想がない。もう今日はあきらめて閉めるんだろう、無言で暖簾をおろしに外に出て、戻りがてら「どうぞ」と水をくれた。スープの塩梅がいい職人だ。「ごちそうさま」を言って出た。

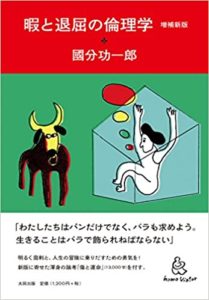

家でこれを読む。面白い。國分功一郎氏はここで「退屈」を哲学している。「ウサギ狩りに出かける人を不幸にさせる方法がある。ウサギをあげることだ」。彼はウサギが欲しいのではない、狩りに夢中になって退屈から逃れたいのだ。ショーペンハウエルいわく退屈は人間の敵で、その恐怖から人は社交にいそしむ。社交はもともとしない僕は、だから、退屈してないか、しても怖くないかだと思っていた。ところがこの本によると持って生まれた能力を使わずにいくら衣食住が足りても退屈は退治できない。とすると、もう能力全開で生きてない僕は退屈男であって、ゆでガエル状態で慣れちまってるだけかもしれない。おかげで、じゃあ何かやってみるかという気になってきた。身体は落ちてるから運動はやめとこう。でも頭は大丈夫だ。落ちてないからでない、十分に落ちてるのでたぶんそれに気がつかないからだ。

いっときパニック障害になった。大変だった。それを考えないようにしないとまたなってしまう。恐ろしいから意識をそらそうと闇雲に走ってみたり、鏡を見たり、どうでもいい電話をしたりする。でも、一番いいのは仕事をすることだったのだ。それも一番、めんどうくさくて嫌なやつを。そっちに意識をやって懸命に何事もないように時間をやりすごす。なんだ、俺は人生の時計を早回しする為に生きてるのかなんてことになった。

猫はどうなんだろう。テレビ番組で「猫って鼻がいいんですね」なんて驚いてる。人の1万倍らしい。その嗅覚で獲物をみつけて追っかける。逃げ方を予測して最適な方向に最適な速さで加速する。カーンと打球音でぱっと足が出る外野手みたいだが人間は何千回も練習しないとできない。猫はすぐできる。こんなことができるAIはまだないらしい。そんな猫なのに、つかまえても食えないと知っている玩具にじゃれる。親からもらった能力を全開にする喜びに浸りたいからだろう。家猫はエサが出て楽だなんて言ってはいけない。ウサギ狩りの猫にウサギが出ているだけ。退屈なのだ。

いまメタバース空間について考えている。もちろん事業としてだ。事業は哲学だとつくづく思う。考える葦しか成功しないからだ。GAFAのオーナーもイーロン・マスクも成功要因は創造だ。そのことがいかに重大かって、マスク氏の個人資産はトヨタの時価総額より大きい。創造はオンリーワンである。だから成功する。それを聴覚なしでしたベートーベンは記憶から音を選んだ。選んだのは心の耳だ。耳は変わらないから記憶が多い年寄りの方がいい種目もあるだろう。そう考えることにした。2年は大きい。コロナは体は固くしたが頭の中の時空は柔らかくした。仮想三次元空間。インターネットの収束先は間違いなくそこだ。これは割と性に合う世界だがまだ頭に回路がない。ちんけな創造に終わるなら時間の無駄だ。でもそれが僕の全速力なら退屈はしのげるご利益はある。無駄なのに。なんだ、ウサギ狩りに出るんだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

差別はする方が猿なみである

2020 JUN 8 12:12:54 pm by 東 賢太郎

僕がラヴェルやモーツァルトが好きだからといって、白人至上主義に組しているわけではないことを示すのが本稿の大きなテーマである。

ジョージ・フロイド事件は南北戦争以来くすぶっている米国の黒人差別問題がオバマ時代を経ても収まっていない現実を世界に知らしめ、社会問題として各地に伝播しつつあるが、実は多民族国家の米国だけの話ではなく、「多勢に無勢」が「いじめ」に発展するのは実は人間の万国共通の悲しい性(さが)であるというもっと根深い本質が背後にある。形を変えて大なり小なりどこの国にだってあることなのだ。わが国では古来より「長い物には巻かれろ」と教える。「長い物」に正義があるかどうか哲学的に論じようではないかということではなくて、単に少数派になるといじめにあうからやめとけという処世術だ。

「白人」という言葉は「東洋人」がそうであると同じほど曖昧であるので、ここでは「キリスト教徒である白人」と限定しよう。19世紀から現代に至るまでの2世紀をその白人が(他の白人の力も使いつつ)実質的に地球を支配したと考えるのは、事実か否かを問うのは困難としても否定してかかることも同じほど困難だから認めるしかない。その2世紀はアメリカ合衆国の台頭、隆盛の歴史とほぼ重なり、どの国であれそれ抜きに歴史の教科書が地球史として客観性を保つとは思えないという妥協でもある。しかし中世の暗黒時代の白人にはその片鱗すらないのは皆さまが世界史で学ばれた通りだ。高度に知的なギリシャ文明はアラビア語世界に知識、文献として保存されていたし、武力ではモンゴル人が戦火を交えた白人をことごとく殺戮してロシアを征服し現在のバルト三国の地域まで死の恐怖に陥れていた。古代に遡れば中国文明に羅針盤、紙、印刷術、火薬など現代文明の利器の源流があり、智においても力においても白人が絶対優位だなどという証拠はどこにもない。

ではなぜ今そうなっているかというと、ルネッサンス運動による哲学と科学の探求、それを個人にミクロ化することを可能にした市民革命、そしてそれらの最大の果実となった産業革命による資本の蓄積において未曾有の成功を遂げたからだ。それは疑う余地もなく人類史における白人の巨大な業績ではあるが、といってそれだけで永遠に優位で居続けることを保証する能力の優位性の証明にはならない。多くの白人は否定すると想像するが、その自意識に合理性がないことは上述のとおり歴史が証明しており、白人支配が続くことに正義を認めるのは白人だけである。ということは、後述するが、合理性、正義なき優越感は差別を生む元凶であるということを論理的に意味しており、彼らにとってジョージ・フロイド事件が不幸なアクシデントだったのは、それが満天下に証明されてしまい、世界の隅々に殺人場面までが放映され、格別の反差別主義者ではないが人道主義者だ平和主義者だという世界の広範な思想の人々をも動員してのムーヴメントに発展してしまう兆しになりかかったことだ。

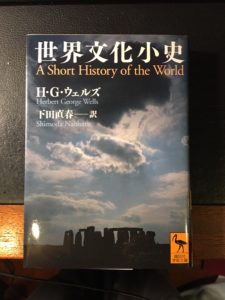

ここで僕が歴史の視点を学んだ本をご紹介する(既読の方も多いだろう)。人類はひとつの生物種ホモ・サピエンスであるという歴史観から世界史を宇宙の創造からの地球史として書いたハーバート・ジョージ・ウェルズ(Herbert George Wells, 一般にはH.G.ウェルズ、1866 – 1946)のA Short History of the World (1922)(邦題『世界文化小史』、講談社学術文庫)である。一言で評するなら小説みたいに易しくエキサイティングな世界通史だ。我々が学校で教え込まれている民族や国家という視点が実は矮小であり、「日本は小さな島国」なる思い込みも自信の欠如も実はご無用であり、宗教がかった「世界国民」的思想ではなく、独善的利益追求のための醜怪なグローバリズムでもなく、ともすれば理論的な共産主義に近いがサイエンスに足場があることで同化はしない。ウェルズは英国人だが下層の出でオックスブリッジでも既得権益者でもなく、市民革命の恩恵で平等に得たサイエンスの知識でファクト(事実)に忠実に世界観を構築したと僕は想像する。

ここで僕が歴史の視点を学んだ本をご紹介する(既読の方も多いだろう)。人類はひとつの生物種ホモ・サピエンスであるという歴史観から世界史を宇宙の創造からの地球史として書いたハーバート・ジョージ・ウェルズ(Herbert George Wells, 一般にはH.G.ウェルズ、1866 – 1946)のA Short History of the World (1922)(邦題『世界文化小史』、講談社学術文庫)である。一言で評するなら小説みたいに易しくエキサイティングな世界通史だ。我々が学校で教え込まれている民族や国家という視点が実は矮小であり、「日本は小さな島国」なる思い込みも自信の欠如も実はご無用であり、宗教がかった「世界国民」的思想ではなく、独善的利益追求のための醜怪なグローバリズムでもなく、ともすれば理論的な共産主義に近いがサイエンスに足場があることで同化はしない。ウェルズは英国人だが下層の出でオックスブリッジでも既得権益者でもなく、市民革命の恩恵で平等に得たサイエンスの知識でファクト(事実)に忠実に世界観を構築したと僕は想像する。

この書物が第1次世界大戦前に書かれなお命脈を保つばかりか新鮮ですらあることは、彼が1891年に四次元の世界について述べた論文『単一性の再発見』を上梓し、『タイム・マシン』を1895年に、『透明人間』を1897年、『宇宙戦争』を1898年に書いたSF小説の父であった豊かな想像力と無縁でないだろう。その視点は学問の府における歴史学の主流にはなっておらずこれで受験勉強することはあえてお勧めしないが、いずれ気づかれることだが、学校が教科書で教える世界観や知識は皆さんが現実の社会で生きていく羅針盤としては甚だ不十分なのである。歴史は人間が生存を希求した1万5千年余りの生々しい足跡であって、歴史学なる方法論だけで探れるものでなく、物理学、心理学、生物学、社会学、経済学、法学、医学、疫学、哲学、考古学、気象学、地質学、天文学、建築学、芸術、料理、軍事における戦略論、兵器の進化などを横断的に包括的に理解しないと全貌は到底理解も把握もできないことは留意されたい。

私事になるが僕が最も詳しい西洋史はクラシック音楽史だが、それとて作曲家の楽譜や手紙や文献だけをいくら研究しても全面的に「一面的」であり、例えば「モーツァルト家が借金まみれだが貧困ではなかった」証拠があるが音楽学者は合理的な説明を見つけていない。彼が戦時のオーストリア通貨の大インフレで「意図的にBSの負債勘定を増やす高レバレッジ戦略を採っていた」と僕が解釈するのは証券マンの眼で当然だよねとしか見えないからである。それが合理的なのだ。音楽学者に経済学や為替理論を学べという気はない。貧困に追い込まれて死を悟り悲愴なレクイエムを書いたという通説を否定しようと思えば職業的リスクの伴う人たちだから仕方ない。ましてモーツァルトは親父譲りで徹底して数字に細かく利に聡く、そもそもあの楽譜が書ける人がそんな馬鹿であるはずもないと主張すれば音楽学者という職業には就けないだろう。レクイエムを教科書通りに聞いて涙したい人の邪魔をする気はないが、都市伝説で自分史が塗りこめられたモーツァルトが気の毒だと同情するばかりだ。

歴史学を軽んじる不遜さは持ち合わせていないつもりだ。その学問ひとつをとっても人間が一生で習得できる時間はそれでいっぱいであり、上述のすべての学問の専門家であることは物理的に不可能だから横断的包括的アプローチは主流にはなり得ない。それだけだ。ただ我々は自分の学習と知恵でミッシングリンクを埋めていくことはできる。その日々の作業こそが「生きる」ということだし、そうして生きれば人生はいつも新鮮な発見に満ちているのだ。宇宙の創生から俯瞰すれば、自分という卑小な存在の生き様も人類史という壮大な大河ドラマもH.G.ウェルズ流に「理解」するのが自然と思うし、なにより素晴らしいのは、その視点に立ちさえすれば、誰もが、学校で赤点だろうが落ちこぼれようが、古めかしい学問という鎧をまとうことなく簡単に歴史を咀嚼して自分なりの歴史観、ひいては世界観、宇宙観を所有することができるということだ。

肌の色で能力が決まるわけでもなく人類史へのこれからの貢献には、人種によって参加資格を隔てる優劣があるとも思わない。

と僕が結論する勇気を持てるのは同書を楽しんで読めたからであり、そうであるならば、産業革命の余韻が終焉を迎えつつある21世紀初頭の今、もしかすると長く続いた白人優位は風前の灯火なのかもしれないという考えに、ヘーゲルのアウフヘーベンとして至ることも可能となる。ポスト・コロナは日本の時代などという卑小な手前味噌の話ではなく、5万年のホモ・サピエンス史のスコープで眺めてそう思えてしまう。進行しつつある米中のヘゲモニー闘争はその端緒かもしれないし、北朝鮮という人口2千5百万の貧しい東洋の小国が核保有しただけで覇権国アメリカと対等に渡り合い脅かしている情景は第2次大戦はおろかベトナム戦争時点でも想像できなかった。太平洋戦争時点で日本が核保有できていたという想像は、米国の核爆弾開発が同盟国ドイツから亡命した科学者に多くを負ったものであったことからして決して空想ではなく、白人の覇権というものがそう予定調和的でも盤石でもないことは明白だということだ。

すなわち、人種や国の優位性はその時々に変遷するもので、たまたま優位にある者が下位の者に懐く差別という感情には何ら合理性もなければ正義もないのである。まして自己の便益で奴隷として連れてきた人たちを200年もたってなお差別するような利己的で理性を欠く心性の者は、これから21世紀に生きていく人類が幸福に共存していく方向に逆行する人たちではないかと思う。人間や国家や条約や法律や規則の存在の合理性、正義というものは、個人でも一国でもない、ホモ・サピエンス全体の繁栄という視点でしかとらえられなくなるだろう。なぜなら我々はすでにポスト産業革命という新たな歴史の入り口にいるからだ。「合理性」と「正義」。このどちらも持ち合わせずに生きている者、いわば動物的な原理で動く者はものの必然として猿と変わらないという結論に達することを妨げないというのが僕の立場である。

駒場の教材だった「価値の社会学」(写真)は東大生になったと実感した難解さだったが、半分も理解できなかったものが今はわかる。名著であり娘に与えて読ませている。筆者、社会学者の作田啓一氏は後に我が国特有の「自虐史観」への対抗イデオロギーとして「侵略戦争の開始も含めて、何でもかんでも日本の戦前のあり方は正しかった、反省などする必要は全くないと主張する史観」を「自大史観」と呼んだが、「安倍晋三はこの史観を全面的に打ち出すイデオロギー内閣を作り出した」と第1次安倍政権時のご自身のブログに書かれている。第2次政権も作田氏の慧眼どおりに物事を進めているように思われる。ここでその是非は論じないが、そこに合理性と正義があるかどうかは皆様のお考えに委ねることにしたい。

駒場の教材だった「価値の社会学」(写真)は東大生になったと実感した難解さだったが、半分も理解できなかったものが今はわかる。名著であり娘に与えて読ませている。筆者、社会学者の作田啓一氏は後に我が国特有の「自虐史観」への対抗イデオロギーとして「侵略戦争の開始も含めて、何でもかんでも日本の戦前のあり方は正しかった、反省などする必要は全くないと主張する史観」を「自大史観」と呼んだが、「安倍晋三はこの史観を全面的に打ち出すイデオロギー内閣を作り出した」と第1次安倍政権時のご自身のブログに書かれている。第2次政権も作田氏の慧眼どおりに物事を進めているように思われる。ここでその是非は論じないが、そこに合理性と正義があるかどうかは皆様のお考えに委ねることにしたい。

差別者の発想のベースは、しかし、自大史観であろうと書いてもほぼ異論の余地はないだろう。そうでなければ他者を差別する自我に内的根拠がないことになるからである。どんな歴史観であれ100%合理的でないとまでは言い切れないが、それが正義か否かはいかなる文明においても不分明であるが故にどこでも差別は起こり得るのだ。長い物(強い者、戦争の勝者、ジャイアン)が歴史を書けるのは絶対的正義なるものは世のどこにも存在しないからで、宗教の戒律とて信者にとっては正義に近似的だが絶対普遍ではないから十字軍の虐殺は異教徒には正当化はされないし、原爆投下もしかりである。ジャイアン視点のドラえもんは書かれていないし、書いても共感されないだろうし、産業革命の余熱が冷める21世紀においては更にその傾向が強まるだろう。

私見では安倍政権が何をしようと国家の正義と合致し合法的であれば良しとするが、後者に該当しないと思われる事例が現れ(アンリ事件、検察官定年延長)、まして、国家の正義と政権の正義との乖離が客観的に観測され、政権がすべて正しく反省などする必要はまったくないという史観が暗にではあるが表明された時点において(男にはそれをやっちゃあお終いの一線がある)我が身の正義しか念頭にない政権として認識せざるを得なくなってしまった。このこと(国家正義に合致した正義のなさ)はノブレス・オブリージュが欠落しているということを自動的に意味し、貴族の資格のない者が貴族然と君臨している腐敗臭と不快感に富んだ印象を必然として与える。支持率低落の原因は、支持者だった穏健な保守層がその臭いの悪さを感じてのことだ。比較的アッパーなインテリであるこの層の去就が無党派浮動票の動静に影響力があることは2009年衆院選や都知事選の小池の乱で実証された。

ジョージ・フロイド事件が米国の極右、極左に利用され、暴徒が法を犯して更なる差別が助長される。それを連邦軍が武力で抑圧するのが正義ならトランプは習近平を批判できなくなる。政治の正義とはそれほど重たいものなのだ。その矛盾を解こうと聖書を持ち出したが、彼に宗教は似合わないばかりか選挙用パフォーマンスと見抜かれ、自由主義、共産主義を問わず長い物が正義という超イデオロギー的なガバナンス正当化ドクトリンにすがるしかない事においてはプーチンも金正恩も交えて似た者同士であることが露呈しつつある。彼らの視点はますます内政に向き、資本主義下ではせいぜい貧富の二極だった(それでもリーマン後の10余年で急速に進んで歪を生んだ)が、さらに変質して差別、被差別のニュアンスで二分される方向に行きかねない様相を呈してきたことを危惧するばかりだ。

皆さまが人種の壁の高さをどれほどご存知かはわからないが、16年海外でそれを俯瞰し体感した経験からするに、総じて日本人は性善説的であり害を及ぼさない限り外国人には優しい国民性だ。ただアジア人に対しては特別な感情があり、確たる理由なく日本人が上だという目線を持っている。明治時代の洋学修得と富国強兵の先行で国民がそう考えても仕方がない外形的実体があったことは事実だが、早い遅いと能力とは別個であり、目線の高さは遥かに度を越している。我が父親も世代一般程度にはその傾向はあり、僕もその影響と無縁に育ったわけではないが学問で理性は獲得できた。理由がないのだから自分は非合理であり、日本人が民族的に優位という考えを論拠とした正義は更に根拠がない、従ってそれで差別するなら俺は猿と変わらないと結論されることになり今はそうではなくなっている。

黒人(ケニア人)がルームメートだったことがある。一時のことで親しくつき合ったとまでは言えない。ありとあらゆることに驚いたが、KFCのチキンの食いっぷりは忘れない。白い大きな歯でかぶりつき、バキバキと骨ごと噛み砕き(その壮絶な音は今も耳に残る)、こっちが半分も終える前にショーみたいに数本の骨片が皿にきれいに並んだ。同じホモ・サピエンスといえ我々はあの野性を失って1万年はたつのだろうかとたじろぐ迫力であり、アフリカには棲めないと観念した瞬間だった。それでも我々は20万年前にアフリカにいた一人の女性(ミトコンドリア・イヴ)から地球上に生まれ、枝分かれして日本列島に来た者の子孫なのだ。科学がそう証言する以上日本が神話の説く特別な国ではなく、アジアの中で格別に神に愛でられ特別に優勢な遺伝子を持つこともなく、同胞への優位を示す上から目線には合理性も正義もないことを知るのである。

音楽の話に戻ろう。楽才はホモ・サピエンスだけが持っている才能の一部分である。白人の優位を否定してかかる僕の中でモーツァルトやラヴェルへの敬意も偏愛までもが解かれるかというと、それはない。その音楽に絶対普遍の価値があると思うことが必要十分条件で、そのことと彼らの肌の色や女癖やホモの性癖は何の関係もないという判断と一緒に白人優位否定は処理されるからだ。それは犯罪において「罪を憎んで人を憎まず」(罪刑法定主義)と同じ思想で「音楽を愛しても人は必ずしも愛さず」である。といって作曲家の属性を調べているのは人の脳への唯物論的関心からで、脳と曲との相関性の要因分析である。おそらく同系統の人たちがハイドンの遺体から頭部を盗みアインシュタインの脳を切り刻んだりしていたと想像するが僕は大学の法医学で見せられた変死体の写真で食事が困難になったからそっちへは行かなかった。

黒人が音楽でモーツァルトに劣るかというと、そればかりは何とも言えない。モーツァルトのような音楽を書き、演奏し、しかも彼に影響まで与えた黒人ジョゼフ・サン=ジョルジュがいたという雄弁な事実はこの稿にご紹介した。

だからといって、彼がモーツァルト級の作曲家であったとは作品を聴く限り断言する自信はないが、古典派の時代でも肌の色が才能の優劣を決定的に左右したのではなかろうというぐらいは表明できると思う。それが200年の時を経てジャズの時代ならどうか?今度は逆にモーツァルトが モントルー・ジャズ・フェスティバルでピアノ即興できますかという問いになる。

どちらも故人となったが、マッコイ・タイナーとボビー・ハッチャーソン(ヴィブラフォン奏者)のビデオをぜひご覧いただきたい。

このドイツでのライブ演奏会の楽興に、ジャズ好きであろうとなかろうと、二人の巨匠の尋常でない能力を否定できる人はいないだろう。ご両人とも「象牙の塔」仕込みでない叩き上げで、どうやってこの破格の作曲、演奏能力を身につけたかは謎だ。モーツァルトのそれは父親仕込みだが「学校は秀才を作るが天才は作れない」を地で行っている事に関して3人は同等に思える。もしも、この1時間22分の「JazzBaltica 2002」のチケットとウィーン国立歌劇場のドン・ジョバンニのチケットと、どっちかひとつあげるよといわれたら僕は真剣に迷う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

見えている現実はすべてウソかもしれない

2020 APR 29 1:01:54 am by 東 賢太郎

見えている現実はすべてウソかもしれない。そう考えたのはアルトゥール・ショーペンハウエルを読んでいる時でした。急に閃いたのです。ただし、これから彼の驚くべき著書を読まれる方に誤解のないように書いておくと、彼は以下に述べるようには言っていません。あくまでこの尊敬する哲学者が弱冠30才で看破した宇宙の真相を僕が理解した限りにおいて、そこに僕の妄想が入ったものにすぎないのですがひとつだけある確固たる経験的な理由によって、この妄想にはけっこうリアリティーがあるのです。それを実感として味わえるのは日本人男性の100人に5人しかいないかもしれませんが。

僕はわからない色があります。それを妻や娘は「薄い緑よ」なんていいます。本当にそうだろうか?そう思ったのです。すべてはこの疑問から発しています。見えている現実ってなんだろう?同じものが自分と違って見えている人が世の中には確実にいる。それが僕にとってのまぎれもない現実であり、だとすれば僕はその人たちとは全然別個の世界を見てここまで生きてきたことになります。経験論者であると何度も書きましたが、それが「薄い緑」だとその人たちが口をそろえて認識するようには経験していないのだから、それ(お茶でした)は僕にとって、存在しないに等しいのです。

統計があって、僕のような人は男性で日本人に5%、白人に8%います。残りの95%、92%の人たちとどっちが正しいというわけではなく、緑色はいろいろあるんだと考えたら変でしょうか?僕らにとって、地下鉄の切符売り場にある路線図はただの迷路です。世界史年表の地図の色分けはもはやナンセンスで、それで大学入試は世界史を選択しませんでした。僕は95%の人たちが多数派であることをいい事に作りあげた埒のあかない現実にうんざりしていて、とうとう、この人たちは「95族」という自分とはまったくの異人種であるという理解に落ち着いたのです。肌の色や何国語をしゃべるかなんてことより、いまはこれがずっと本質的な人間の区分ではないかと思っております。色は光にはなく、脳内にあります。鳥は人間より多くの色が見えます。

僕の属する「5族」が95:5と圧倒的なマイノリティーなのは、人類300万年の歴史でその色の見え方が生存に有利でなかったことの残念な証明なのでしょう。赤緑を見分けたほうが有利なために人類は95族へと進化が進み、僕らはそれに乗り遅れた人種だったかもしれませんね。しかしそれなら、なぜ5族はネアンデルタール人のように絶滅しなかったのでしょうか。なぜ配偶者を得られたのでしょう(女性はほぼ全員が95族です)。本来は生存競争に敗れて絶滅するのが自然な流れだったのが、人類の進化上で何らかの有意な変化が起きて、色の見え方の不利を相殺した結果ではないでしょうか。

例えば、我々の遠い祖先が猛獣を避けるために樹上生活をしていたころ、緑の葉っぱの中の赤い実を見分けてすばやく食べるには5族は明らかに不利です。しかしやがて人類は火を使って猛獣を追い払い、地上に降り立ちます。二足歩行して両手の自由を獲得し、狩猟や農耕による社会に移行します。赤い実を探す能力は生存の決定的要件ではなくなったから生き残れたか、あるいは、逆に樹上での逆境をコミュニケーション能力で補っていたのが5族とすれば(仮定ですが)、地上生活ではそれが有利に働いたというようなことが起きていたかもしれません。

ところが、ショーペンハウエルに戻りますと、赤か緑かということよりももっと現実は深いものを秘めているかもしれないということになってきます。目に見えてるものはすべて「表象」という仮想現実だからです。彼の著書『意志と表象としての世界』には、ものは唯一絶対のものとして「ある」のでなく、見えたり感じたりして認識しているから「ある」のだと書いてある。つまり彼は、主観はすべてを認識するが、主観は他の誰にも認識されないものであり、主観が存在しないなら世界は存在しないのと同じであるというのです。それが赤か緑かということは、もっとおおきな括りの中では大同小異になってくるのです。95族が「緑よ」といってるものだって、95-Aさんと95-Bさんの緑は同じではないのです。

ところが、ショーペンハウエルに戻りますと、赤か緑かということよりももっと現実は深いものを秘めているかもしれないということになってきます。目に見えてるものはすべて「表象」という仮想現実だからです。彼の著書『意志と表象としての世界』には、ものは唯一絶対のものとして「ある」のでなく、見えたり感じたりして認識しているから「ある」のだと書いてある。つまり彼は、主観はすべてを認識するが、主観は他の誰にも認識されないものであり、主観が存在しないなら世界は存在しないのと同じであるというのです。それが赤か緑かということは、もっとおおきな括りの中では大同小異になってくるのです。95族が「緑よ」といってるものだって、95-Aさんと95-Bさんの緑は同じではないのです。

二人が上野の西洋美術館のゴッホ展に行って「『ひまわり』っていいね」と合点しても、AさんにはBさんの見たひまわりは見えていません。「ゴッホのひまわり」は人の数だけあります。それは光線が見た人の眼球を通過して脳に結んだ像にすぎず、その像は脳の数だけ存在するからです。こう考えると、僕が60余年見てきた「世界」とは僕の脳にだけ「ある」もので、実はぜんぶウソ(CGみたいなフィクション)だったかもしれず、4次元(3次元空間+時間)の映画のようなものを見ていたんじゃないかという仮定は、常識的にありそうに感じるかどうかはともかく、否定はできなくなってくるのです。

二人が上野の西洋美術館のゴッホ展に行って「『ひまわり』っていいね」と合点しても、AさんにはBさんの見たひまわりは見えていません。「ゴッホのひまわり」は人の数だけあります。それは光線が見た人の眼球を通過して脳に結んだ像にすぎず、その像は脳の数だけ存在するからです。こう考えると、僕が60余年見てきた「世界」とは僕の脳にだけ「ある」もので、実はぜんぶウソ(CGみたいなフィクション)だったかもしれず、4次元(3次元空間+時間)の映画のようなものを見ていたんじゃないかという仮定は、常識的にありそうに感じるかどうかはともかく、否定はできなくなってくるのです。

人生とは表象の集合として相互に関連しあう “長い夢” であり、単なる表象だという意味で、夜見る夢(“短い夢”)と区別のつけられないものになってしまう(ショーペンハウエル)

映画が終わったら(つまり死んだら)「はい、お疲れさん、次の見てくかい?」なんておじさんが声かけてくるんじゃないか?そこで「はい、見ます」と手を上げると、次の上映になるのです。これを人間界では「転生」(生まれ変わり、reincarnation)と呼んでいて、多くの宗教が死者の魂は天界に登って再生すると認めているし、エジプト人は戻ってくるときのためにミイラまで作ったのです。前の人生を記憶していた人の話は世界中にありますし、「空中で画像を見ていて、このお母さんにすると決めて生まれてきた」という「記憶」を語る子供や、前世の家族や友人や自分を殺した人を詳しく覚えていたり、習ってもいない前世の言葉を喋った人の記録もある。イアン・スティーヴンソンという学者(ヴァージニア大学)の研究です。僕はこういう妄想を持っています。

宇宙は実は天界のディズニーランドである。アトラクションの「ワンダフル・ヒューマン・ライフ(素晴らしき人生)」は人気だ。テレビスクリーンに地球上の妊娠中の女性が映る。お客は自由に選択でき、ボタンを押すと下界に降りてそのお母さんの胎内に入る。そこからはその胎児の目線(五感)となって「70~80年コース」の4次元コンテンツが始まるが、上映時間は天空の1時間ぐらいである。割増料金で100年コース、上映時間は90分の長尺も選べる。

そうかもしれない。本気で思うのです。宇宙は地球外知的生命体によって精巧に造られたアトラクション用の舞台装置で、お母さんも胎児も何もかも原子という超微細なレゴで組み立てられている。4次元で「時間」の要素がある遊びだからお客さんは、だんだん成長する仕掛けの胎児という乗り物に乗りこんで、そこから始まる「人生」というストーリーに「五感」というツールを与えられて楽しむ「参加型アトラクション」である。

脳学者によるとどのひとつの脳細胞にも「自我」(ワタクシ)が見つからない。哲学者は人間は「考える葦」で「我思う、ゆえに我あり」と言う。大変結構だけれど、脳は単なるアトラクションの部品です。例えばジェットコースターに乗ったとして、動力であるモーターとあなたとは一体でもなんでもないわけです。脳を調べてるのは地球上の人間という、これまた別な胎児から成長したアトラクションだからそれがわからない。ロボットがロボットを分解してるだけです。4次元映画の中ではその理解できないものを「魂」「精神」などという名で呼んでいます。

お客さんである魂や精神にとって、胎児の成長や、意志に関係なく動く心臓や、宇宙の生成や運動は、すべてプリセットされたアトラクションの舞台装置です。お客さんは初めてスペース・マウンテンに乗った時のように、仕掛けの壮大さ精巧さに圧倒され、周囲を観察して、「どうしてだろう」「どうなってるんだろう」と思うだけです。選んだ乗り物(胎児)のDNA(能力や寿命)は変えられず、その範囲内でうまく操縦して良き人生航路を辿るというゲームです。乗り込んで地球時間で2~3年してから映画(意識)が始まるので、そこに至った経緯は認識がありません。そして、毎日毎日、その魂である我々は、「うまく操縦する」ことにこうして精を出しているというわけです。

もしそうなら、死ぬということは単なる「ゲームオーバー」であります。天界に戻って、またおじさんに代金を払って次のゲームを楽しめばいいのです。どうやって天界に戻るかという点ですが、死んでしまった人の証言はないですから臨死体験をして生き返った報告に頼ります。すると、魂だけが足の先から身体を抜け出て、ベッドに横たわる自分や泣いている親族を天井から眺めていたというようなものが多いことがわかります。体外離脱と呼びます。ゲーム開始のときはお腹の中の胎児に「降りてきた」ので、ゲームが終わるとその逆のことが起きるのだと考えれば納得性があります。

体外離脱の経験はありませんが、ある音楽にそれを連想したことはあります。モーツァルトのピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491の第3楽章のコーダ部分です。ピアノ譜をご覧ください。

枠で囲ったドからソまでの和声の半音階上昇とその前後の和声です。何かに魂が吸引されて足先から抜けていく。天界の和声がきこえてくる。また下界に戻される。また抜けていく・・・。ロココの作曲家などと烙印を押すのがいかにナンセンスか。彼の前後、こんな不気味な音楽を書いた人間は一人もおりません。彼の死後10年以上たって、彼を意識して書いたベートーベンの5曲のピアノ協奏曲も、これを見てしまうと常識の範囲内の作曲と言うしかありません。モーツァルトがなぜこんな恐ろしい音を書いたのか、何を見たのか?知るすべはありませんが、僕が乗っている乗り物はなぜか彼が大好きで、ちょっとしたことに反応してしまうのです。

「死はぼくらの人生の真の最終目標ですから、ぼくはこの数年来、この人間の真の最上の友とすっかり慣れ親しんでしまいました。その結果、死の姿はいつのまにかぼくには少しも恐ろしくなくなったばかりか、大いに心を安め、慰めてくれるものとなりました!ぼくは(まだ若いとはいえ)ひょっとしたらあすはもうこの世にはいないかもしれないと考えずに床につくことはありません。」(モーツァルト書簡全集Ⅵ、海老沢敏・高橋英郎訳)

以上が自説であります。僕が65年前に選んだ東賢太郎なる乗り物も年季が入ってあちこち不具合が出るようになってまいりました。そういうことを考えていると、母が頭をよぎります。寝たきりで意識がなくなって、それでもずいぶん長くがんばってくれました。逝ってほしくなかったからです。でも、こう思えば、もっとはやく見送ってあげればよかったのかもしれません。きっともう次を選んでるにちがいない、まだ3才ですけどね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

(こちらもどうぞ)

「未来」と呼ばれているものの正体

2017 SEP 24 23:23:58 pm by 東 賢太郎

アインシュタインは現在、過去、未来はない、それは人間の考えた幻想に過ぎないと言ったそうだ。人間の脳には記憶のファイルが巨大な本棚のように収納されていて、たとえて言うなら、何かを思い出したり考えたりすると本棚のその部分にピカッと光が当たるようなものだそうだ。

では「いま」とは何か?ピカッによって我々が目、耳、鼻、口、肌などの五感のセンサーで感知している世界のことだ。その「いま」は時々刻々と「むかし」になりつつある。ではどれだけ時間がたてば「むかし」なのかは誰もわからないし、尋ねられれば1秒後とか0.1秒後とか瞬時とか、答えは人によって違うだろう。

ピカッで感知できないもの(例えば紫外線や可聴域外の音)は「いま」に含まれないけれど、あるかないかと問われれば、ある。100光年先の「いま」は100年しないと見えないが、こうして議論している瞬間もその場所はある。だから「ある」か「ない」かということと、「いま」は別個の話である。

我々は自分が感知した「いま」がしばらくすると変わっていることに気づく。さっきそこにいた猫がいない、というふうに。そこで、「さっきの今」を「むかし」と呼ぶことにして、そこに至るまでの間に「時間」というものが流れたのだと思うことにしたわけである。とするならば、その時間がさらに流れれば、その先には「これからの今」があるじゃないか。

むかし(過去)、いま(現在)、これから(未来)はこうしてできたらしい

わかったようでわからないが、動物ならどうだろう。ネコにきいたわけではないが、明日の夕食をどうしようなどと考えそうもない。すると「未来」というものはないだろう。「過去」はというと、さっき何を食べたかぐらいは覚えているかもしれないが、記憶があるから過去があるというわけではない。記憶を現在より前のこととして現在から仕分けして眺めている「自我」がないと過去というのは存在できない。

「時間というものが流れたのだ」と思うことにしたのは「自我」である(思うに、それがデカルトの言う「われ思う、ゆえにわれあり」の「われ」だ)。おそらくは自我のないネコに「時間」というものを創作して1時間前と今を比べてみようという意識はないだろう。ということは、時間の経過でしか定義のしようがない過去も未来もネコにはないということになる。

では自我のある(はずの)我々はどうだろう?

これを考えるには相対的存在というものを知る必要がある。例えば「きみ」という人間だ。本名は山田太郎だが「きみ」であるのは「ぼく」がいるからだ。「ぼく」の自我が自分ではないと仕分けしたからそう呼ぶのであって、実存はしていても「きみ」は「ぼく」とペアで僕の頭の中にしか存在しない。僕が死ねばそうか山田君のことだったのかとは判別できなくなってしまう「きみ」は、だから存在しない。

同じように、昨日カレーを食べた事実は実存しても、あるのは「ぼく」の脳内の記憶であって、それを「過去」と呼んでいるのは現在の僕でしかない。僕が死ねばそれはない。100光年先の星は僕が死んでも実存するから「ある」のだが、昨日のカレーは「ぼく」とペアの相対的存在であり、「ぼく」が「現在」と仕分けして「過去」と呼んでいるものは全部がそのカレーと同じである。

つまり、「過去」とは「ぼく」とペアの「きみ」や「カレー」とおんなじで、存在しないものなのだ。これをアインシュタインは「幻想に過ぎない」としたのだと僕は理解している。

我々は過去、現在、未来という時間の流れがあると信じている。しかし物理学に時間の概念はなく、時間と思っているのは3次元と4次元(時空)の差異だ。時間概念がないというのは、つまり認識できるのは常に「いま」だということだ。ピカッと光が当たっている本が「いま」であり、いま知覚した本は瞬時に過去になっているが、それを「考えている」限り光は当たっておりそれは「いま」のままだ。

いま目で見ているものであれ昨日見た映画であれ、知覚の光が当たっているからそれは「いま」なのであり、光が当たっていないものは存在しないに等しい。100光年先の星は存在していても、光は届かないからそこの「いま」は我々の「いま」ではない。存在がいまではなく、意識の光がピカッと当たるか否かが「いま」であり、それはネコの「いま」と変わらない。

なんだ、我々はネコなみか?そう思うと寂しいが、人生はずいぶん気楽なものにはなる。過去はもうこの世にないのだから失敗など悩む必要はどこにもない。明日どうなるか、何をしたらいいかなんてわかる理由がない、ないものを考えたって答えなど出ようがないからだ。

さて、やっと本題の「未来」の話だ。時間という概念を使おうが使うまいが、人生はいましかあろうがなかろうが、自分が生きていようがいまいが、「あした」は来る。それはまだ記憶にもなっていないからピカッと光りようもない、まさしく空想の産物であるものの、地球がぐるっとひと回転すれば確実に来るからきっと「あした」は存在するのだ、ネコにも我々にも平等に。

しかし我々の自我は欲深い。「あした」ではない「未来」というものを生み出した。幻想なのだからどうにでも主観が入り得る。それは「予測できる」というものだ。物理の法則で、天体の運行のような単純な運動は、万有引力という人間の感覚では不可知ながら数学的に想定すると未来を予測できることを我々は経験的に知っている。そうやって月にロケットがちゃんと命中している。しかし一方で、引力を及ぼす天体が3つ以上になった場合の運行法則は見つかっていない。

このことはアインシュタインが「経験とは独立した思考の産物である数学が物理的実在である対象とこれほどうまく合致しうるのはなぜなのか?」という疑問を持っていたことを想起させる。数学は人間が発明した道具なのか、それとも何かの抽象的世界に実在していて人間はその真理を単に発見しているのか?この議論にいまなお答えはないそうだ。某大学医学部の麻酔科教授が驚くべきことを教えてくれた。「実は麻酔がなぜ効くかというメカニズムはまだわかっていないんです。経験的に正しいと、何時間したら目が覚めるはずだと信じて使っているだけなんです」。怖い話だがそれに近いのかもしれない。

月に命中するか?患者が目が覚めるか?予知できる未来はかように極めて限定的であるのに、我々は不遜にも予知は可能であるという前提で科学というものを発展させてきた。科学者は限界を知っていようが一般人は科学は万能と思い込んでいるのであり、それこそが「未来」と呼ばれているものの正体に他ならない。明日も生きているかどうかすらわからない人間が作り出したはかない空想の産物でないと誰が言えるだろう?しかし「明るい未来」とはいい言葉だ。それがあると思うから人は懸命に働くし善行も積もうと思うのだ。

そう思い至った僕にして、実は「いま」しかないのだよと人生の座標軸を変えるのは一大プロジェクトに他ならない。いま、僕はそれをしている。重大な意識改革だ。できるのはいまを良くする努力しかない、未来とはその結末にすぎない。では、いまを良くする努力に近道やスタントプレーがあるだろうか?そうならそれは魔法というものの立派な定義になるだろう。そんなものはない。できるのは、ちょっとだけ本棚にあてるピカッとした光を強めて、本の背表紙をじっくり見るぐらいのことだ。

それは勉強や仕事をしている時だけでなく、駅へ歩く道すがらだったり友達と他愛ないおしゃべりをする間だってできることだ。逆に言うなら、そこでできないことを勉強や仕事だからといって突然できるようになるわけではない。これを間違ってはいけない。光を当ててじっくり見るということを我々は「注意力」と呼び、光の強さを増すことを「集中力」と呼んでいる。つまり注意力散漫で集中もできない人が、いざという時だけそれができることはあまり期待ができないのである。

このことを若い人は肝に銘じておいてほしい。過去は変えられないから考える意味がない。皆さんは失敗はきれいさっぱり忘れて「なかったことに」で構わないのだ。しかし現在の過ごし方の質を上げれば未来は変わるかもしれない。方程式はないけれど、未来は明るいものになるかもしれない。それをいま何の努力もせずに望むのはナンセンスだ。しかし現在の過ごし方の質という最小限の努力はできるものに置き換えれば未来はあなたのものかもしれない。

では、どうすれば注意力がつき、集中力が発揮できるのか?それさえできれば、こういうことに必ずなる。

現在 < 未来

さらに、

現在の勉強・仕事・しあわせ < 未来の勉強・仕事・しあわせ

になる。僕はそうやって受験や仕事を一応は成功裏に乗り切ったし、それを様々な形でブログに書いてきた。それを読んで共鳴していただいた方々はきっとご自身でできているから共鳴されたのだと思う。そんなに難しいことではない、ちょっとした努力をすれば誰でもできる。

ソナーという会社は意欲ある若者を育てること、才能を見つけることに社会的存在意義を見つけようとしている。意欲と勇気のある方ならだれでも遠慮なくご連絡いただければお会いするし、伸びる方法をお教えもできるだろうと考えている。もちろんすべては無料である

・・・・

以上は本年3月22日にソナー・アドバイザーズ(株)HPに書いたブログだ。当SMCにはこれが1513本目のブログということになる。それをトータルに眺めると、適当に思いつきを書いていて中味は五月雨だが、すべてが僕の頭から出たもので受け売りやコピペは一切なく、一義的にはまず自分の備忘録で、本稿にある「本棚でピカッと光が当たった本」を開いて「書き写して」いる。そうしておかないと、10年後は生きてるかどうか、生きていてもその本は本棚から消えている、つまり記憶が飛んで忘れてしまっているかもしれないという恐怖が常にあるからだ。

1513冊で僕の頭の本棚の何割を写したのか知らないが、興味ないことや詳しくないことは残しても無意味だし、お読みいただく方に時間を費消していただく資格がないから書かない。ジャンルは右のカテゴリー欄にある項目を「縦軸」とすると、各ブログの末尾にリンクを入れてジャンルまたぎの「横軸」になるようにもしている(いま作業中)。

横軸を気長に辿って行っていただけると予想外のジャンルに飛んだりするが、それは僕の話の個性でもオンリーワンの特徴でもあって、リンクさせている意味はちゃんとある。左脳と右脳をつなぐ脳梁と思っていただければ幸いである。ある意味で、別なワールドをお楽しみいただけるのではないかと思う。

単語やフレーズによる検索はブログ右上の「サイト内検索」で行える。ただしワードプレスの検索機能はやや狭くて、文字列とフォントがきっちり合わないと出てこない。ラヴェルはラベルでヒットせず、交響曲の前にスペースを入れるかどうか、3番か3番かで出なかったりする。ここは プラットフォームの問題であり仕方ない、いろいろお試しいただくしかない。

音楽ブログについては文章と楽譜だけでなく、youtubeから音のサンプルを貼ってできる限りご理解いただけるようにしたい(耳で聞くのが圧倒的に理解が速い)。まず、youtubeに「東」のマークのチャネルを作り(このビデオ等)、僕の保有する音源をブログの補完としてアップロードしていく方針。フォローしていただければクラシックについては深められると思料する。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

交響曲に共作はない

2017 SEP 9 3:03:04 am by 東 賢太郎

今取り組んでいる仕事を一言でとなると表面的にはアドバイザーだが日本語の顧問とはちがう。何かをアレンジする「アレンジャー」「コーディネーター」が近いが、ぴったりの日本語はない。黒幕?仕掛け人?それだとどうもイメージがいただけない。二つの組織をマッチングするから「仲人」のようなものだろう。史上最大の例は薩長をくっつけた坂本龍馬だというような性質の仲人と言ってしまうと放言に聞こえようが、冷静に見てそうは外れていないようにも思う。

もし上手くいけば、僕の人生最大の仕事になるだろう。かつてしたファイナンス案件は何千億円と巨大だが、名刺には野村やみずほの肩書があった。今はそれがなく、戦艦大和の乗員でなく一介の漁船の船員にすぎない。定年後の第二の人生とさえ見られるがとんでもない、僕は定年になったことはない。第一の人生継続中なのは、朝鮮戦争が終戦ではなく休戦状態で現在も戦時中であるから北朝鮮がファイティングポーズにあるのと同じだ。戦艦だろうが漁船だろうが俺が指揮すれば同じというプライドだけは死ぬまで枯れない。

プライドというのはこの年齢になると大いに邪魔である。しかし邪魔なのは細々とすがって余生の心の居場所を求める類のプライド、つまり、自分だけはあったと信じこんでいる昔の肩書・業績、昔の美貌、他人様にはどうでもいい学歴、家柄、資産、勲章のようなもので、そんなものは今どきの世で誰も尊敬しなければ興味を持ってくれもしない「カビの生えた在庫」である。バランスシート(貸借対照表)に何があるかなどまったく問題ではない、インカムステートメント(損益計算書)を他人様は見ているのである。要は「あなたは何ができますか?」「何を生み出してますか?」だ。ここは年齢なんてさらさら関係ない。

いまの仕事は自分の得意技であって他人に負けるはずはなく、もしこれで失敗したら僕は自ら引退勧告を出す必要がある。トスカニーニがタンホイザー序曲の指揮中に記憶が飛んでそれをしたようにだ。僕の事業にはオーケストラも連弾するピアニストもいない。合奏や合唱は複数の人でするし小説やドラマだって共著、共作というのはあるが、交響曲を二人で書きましたというのは聞いたことがない。いけないという決まりはないが、ギルバート・サリヴァンのオペラが何となしに軽い気がする如く、その手法は交響曲という根本概念に著しくそぐわない感じがするのである。この仕事は同じく全部を一人の頭でやらなくてはならない性質のものだから僕には向いているが、気を休める間は皆無である。

坂本龍馬もきっとそうだったと想像している。交響曲の構想は彼の頭だけにあって、彼を襲った者だけが知っていて、それは彼が曲を完成したら不利益になる人間であって、動機を明かすと犯行がばれるからお墓へ持っていった。だから下手人が不明なのではないかと思う。そんな大袈裟なものではないが、僕もこのプロジェクトについて一切を語ることは許されないのはインサイダー情報だからという法的な理由ではなく、交響曲だからだ。弁護士、会計士、税理士などに意見を仰ぐが、それは各楽器のパート譜のテクニカルなご相談にすぎない。

信長が失敗したのは、それを側近に話したか悟られたからだ。少なくとも秀吉は信用し、話したのではなかろうか。本能寺に丸腰でいるという機密情報を知っていた下手人は明智とされているが秀吉黒幕説もある(「本能寺の変・秀吉の陰謀」井上慶雪著など)。明智でないとするなら、真相を知る何万の兵の口を日記、家伝の類にいたるまで永遠に封じるパワーのあった者でなくてはならず、北の将軍様だってできそうもないそんなことをできた者は次期政権を握って歴史を意のままに書けた秀吉以外であることは蓋然性としてあり得ないであろう。

しかし構想が大事であればあるほど「わかる奴」が欲しくなる。それを見事に演じつつ道化に徹して警戒を解き交響曲の全貌を信長から引き出した秀吉という男は恐ろしい。上掲書によれば本能寺の変という交響曲を書いたのは秀吉で、騙されそそのかされた明智が本能寺に攻め込んだ時には信長は秀吉の手配した軍勢によって殺害され首も胴体も持ち去られていた。だから明智が焼け跡を探しても出なかったのであり、そこに攻め入ったことでまんまと秀吉の計略に嵌って下手人に仕立てられてしまった。全貌を誰にも語らなかった秀吉が勝った。

それを家康は見ぬいていたと僕は思う。秀吉を一族ごと抹殺はしたが、秀吉は「主を討った明智」を誅した忠臣に偽装されているからそれを討つことに正義はなく、家康の選択は東照宮を建立して神になり子孫の繁栄を担保することだった。朱子学を武士に学ばせ幕府統治の精神的支柱となして200余年の権力掌握に成功するが、結局はその朱子学が「王者」の下とする「覇者」が幕府であって皇室(王者)をたてるべし(王政復古)となり幕府は滅びる(逆説の日本史12 近世暁光編/天下泰平と家康の謎、井沢元彦著)。江戸幕府は家康の一世一代の大交響曲であったと思う。

話はますます大仰になってしまったが、僕の頭では毎日交響曲ができつつあり、楽想が錯綜してほどけないまま寝てしまい、朝になってほどけそうになっていて、それが完全に解けるまで目が覚めてるのに1時間も布団にはいったままじっとしていることもある。それをどう思うとピアノで弾いて聴かせるようなまねは家族にだって絶対にしない。パート譜は配っていくが、それが合わさるとどういう音楽になるかはお見合いする二人を含めて誰も知らない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕の人生哲学(イギリス経験論)の起源

2017 AUG 5 17:17:37 pm by 東 賢太郎

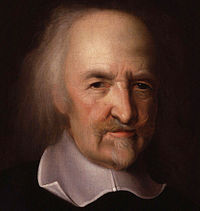

「リヴァイアサン」を書いたトマス・ホッブズ(1588 -1679)の政治哲学は気に入っており、去年だったかこういうブログを書いた。

東大は文Ⅰに入ると駒場の教養学部でまず法学概論という必修科目があって、定年退官する教授が後進に法とは何ぞやを説くことになっている。僕らの先生は国際法の高野雄一(1916 -2004) で、だからだろうか国際法の起源となる自然法の法理のようなものから習った。法学にはさっぱり興味がわかなかったのは僕の罪で先生には申し訳なかったが、読んでみた書物ではホッブズの人間(ミクロ)の悪しき習性を人工的な国家(マクロ)で統御する原子論的、理系的な考え方だけは大いに気に入り、影響を受けることになった。

リヴァイアサンは国家とは何ぞやを論じる。簡単に書けば、人間の自己保存欲は本能と認めよう(自然権)。すると生存に必要な物の奪いあいで喧嘩(暴力、戦争)がおきる。そこでみんなで自然権を我慢して(自然法)、一人に主権を委ねることを契約して国家を作ろうよというものだ。近代国家理論のルーツだ。自然法はオランダ人のグロチウス(1583 -1645)が基礎を作ったがこれは現代の国際法のルーツである。ローマ法に起源のある欧州の法理が神学と政治を断ち切ったのはほぼ江戸時代初期にあたる。

この自然権、国家(社会)契約説、ミクロの人間の平等主義が啓蒙思想の底流を成し、絶対君主制を突き崩してフランス革命、アメリカ独立など市民革命、英国の責任内閣制という政治制度に至るのは言うまでもない。革命というのは市民による権力者の大量虐殺の美名だが、それだけ血を流しても是とされた(消去法的ではあるが)のが近代以降の西洋の政治システムなのである。日本国はそれを採用しているのだから、妙なことがおきたら粛々と血で血を洗った基本原理に立ち帰ってモノを考えればいい。

政治家は我々国民が契約して主権を委ねているだけだ。馬鹿なことをしたら契約を解除する、要は即刻クビにすべきである。その仕組み(法律)と馬鹿かどうかの監視、情報開示機能こそが国民の平和で自由な生活ために必要なのである。日本の政治システム(法制)の最大の問題はそれがないことであるというのが僕の強い主張であり、法律を作る唯一の機関である国会にそれのできる議員をどう送り込むか、つまりそれをやるという人を当選させないとモリカケ事件は繰り返し、国家による隠ぺいや筋違いの国民監視社会化はだれが首相になろうが永遠に避けらないだろう。

トマス・ホッブズの路線にいたのがフランシス・ベーコン(1561- 1626)とジョン・ロック(1632-1704)だ。ロックのイギリス経験論(人間は生まれたときは白紙である)は僕の人生哲学のルーツといえる。人間は経験してないことはわからない(わかるはずがない)。よって軽々に語ったり判断してはいけないが、それでは社会で生きられないから、経験のない物事に対しては「類推」をするのだ。類推力は科学的思考力で補うのが合理的だが、そうする知力(インテリジェンス)を持てばよい。ロックはそこまで言ってないが、より良く人生を生きたいならばそうすべしがだんだんに僕の独断流となっていった。

だから大学や学部なんかなんでもいい。要諦は何かを本気で深く、徹底的にやるかどうかである。学問であれスポーツであれアートであれ何であれ、人並みでない深さ、例えば地面に100メートルの地下まで「穴」を掘ってみることを想像してみていただきたい。すると、その深さに到達しないと知り得ない温度、気圧、匂い、地層、音響、閉塞感、恐怖感などの未知なる発見があるだろう。あらゆる苦労と創意工夫をしてでも掘るという行為自体にも忍耐力にも替え難い経験があるし、大事を成し遂げた達成感が壮大なことはイメージできるだろう。それは10メートルしか掘ってない人には絶対にわからない。10メートルの穴を10個掘ってもわからない(イギリス経験論)。ジャンルは問わず、そこまで何かをやった人たちだけの特別なセレブ・ソサエティ「100メートル会」があると思ったらいい。学生時代はその会員になることを目指せばいい。

社会に出ると深い穴を掘る日々になる(それを世間は仕事と呼ぶ)。100メートルの経験がある人は、別な場所に穴を掘らされても、つまりその仕事に経験がなくても10メートルの人よりは「類推力」があるから20,30,40メートルではどうか、その先ではこうなるだろうとヨミが働く。だから失敗にも競争にも強いのだ。そこに、事例の個性を削ぎ取って一般化して論考する(そういう頭脳回路を作ってくれる)数学という「類推の最強の武器」があればさらにいい。だから若い人には数学を徹底的に勉強することをお薦めする。

私事でいえば僕は野球と数学だけは自分の限界を見るまでやった。2つを比べれば野球であり、猛練習を死ぬかと思う寸前までやったのは僕の持って生まれた素材としては100メートル経験だった。その経験による類推によって、今度は証券業で100メートル掘った。そして今は、そこからの類推でアドバイザーをやっている。「仕事と野球と何の関係があるんだ?」という声が10メートル会から聞こえてくるのは自然なことだ。だから「100メートル会」の入会をお薦めするのである。

ちなみに音楽は好きだが経験がない。だから楽譜を読みピアノを下手でも弾いてみることで作曲家、演奏家について類推の小さな手がかりを作ってみる。聴くだけというのはどんなに高尚を気取ろうが印象という感覚的で皮相な理解しか導かないので、それを書物や評論やブログで文字にしたところで料理屋の食べ歩き記程度のものだ。楽器のできる英国人の本格的な音楽評論に比べると、日本のそれは言葉だけ気取ったサブカルの域を出ない。

万事そうやって徹底してイギリス経験論的に生きているから、僕の思い込みだけのことかもしれないが、自分の思想はうわべのものではない体に染みついたものだと自信をもって言えることは言える。「それが政治的な大人の意見というもの」とはロンドン時代に僕に「穴掘り」の話を教えてくれた二回り年上のファンドマネージャー氏の言葉だ。オックスフォード卒。ちなみにベーコンはケンブリッジ、ホッブズとロックはオックスフォードに学んだが、彼によると英国のエリートにその思想は当たり前ということだった。

ホッブズはフランシス・ベーコンの助手だったことがある。ベーコンは「知は力なり」の言葉で有名だが、彼がシェークスピアだったというそれなりに有力な説がある。シェークスピア氏は実在したが名前を貸しただけで、真の作者は何らかの理由で名乗れなかったと考える「シェイクスピア別人説」で、ベーコンのほかにクリストファー・マーロー(劇作家)、オックスフォード伯爵が候補とされる。知識人が寄ってたかって血眼に論争しているのは九州か畿内かの邪馬台国論議を思わせるが、こっちは4通りの仮説があるということだ。

このベーコンこそがイギリス経験論の開祖だ。経験論とは演繹法(一般論)の否定である。法則と信じられるものにはウソがあるかもしれない。だから観察と実験で確かめなさい、ひとつでもそうでない例が見つかれば法則なんかじゃない、単なるウソだ、捨てなさいということだ(帰納法)。それで正しかったら、それを法則と見る。それが論拠のある「類推」だ。ところが日本人は演繹に弱い。低学歴の人は世界的に弱いが、それを勘案しても先進国では世界最弱クラスだ。というのは、長いものに巻かれる社会性に加え、科学的(数学的)思考を重視しない(むしろ積極的に嫌う)国民性によると思う。

「常識」「井の中の蛙(かわず)」「昔からそうだ」「テレビでやってた」「みんな言ってる」「偉い先生の意見だ」でコロッと思考停止に陥る。科学的論拠より偉い先生を信用する(学歴詐称かもしれないのに)。テレビが解説に専門家やエセ科学者を呼んでくるのはそれにつけこもうとする計略だ。だいぶ前のこのブログに僕がイギリス経験論者である証拠がある(NHKスペシャル「STAP細胞不正の深層」の感想)。株の世界に40年いるので僕は人の言うことはまずは全部ウソかもしれないと思っている。帰納法で自分の中で観察と実験によって証明して初めて信じる。嫌な奴だが人生哲学は好かれるために持つのではない。

ベーコンは細密にロジカルで慎重な人で、信じるための観察と実験にだって誤解、先入観、偏見がつきまとうことも否定できないことを指摘した。それを「イドラ(idola)」と呼ぶ。英語だとアイドル(idol)だ。人間の認識の誤謬の元でそれににまどわされると思い込みや偏見ができてしまい、帰納法によっても真理や法則にたどり着くことは難しい。しかしそれを排することができれば科学は自然を支配することができるとしたのである。

イドラは4つある。①種族のイドラ(人類一般に共通してある誤り。地平線にある太陽や月は「大きい」など)②洞窟のイドラ(個人の性癖、教育、狭い経験からくる見方の歪み)③市場のイドラ(社会の中で伝聞によりできる偏見、噂)④劇場のイドラ(権威や伝統を無批判に信じることから生じる偏見)である。

これらがあれば帰納法もワークしない。詐欺師は全部を計略に使い、つけこむプロだ。政治家とテレビCMは②③④、いや最近の政治家は③(印象操作)か。マスコミは④文春砲は③を有効に使っている。ベーコンの類型化はイドラに騙されないための賢人の知恵だ。自分の判断に①-④が忍び込んでいないか考えるためのレファレンスであり、ちなみにこれがないという自信の持てない人は少なくとも株には手を出さないことをお薦めする。

「シェイクスピア別人説」の候補者3人の提唱者による議論(論拠)はwikipediaに詳しくあるのでご興味があれば読まれるといいが、さすがインテリ連中の議論で証拠らしきものもそれぞれあって説得力がある。しかし、確実なことは、そのうち2人、あるいは3人全員が偽物で論拠は大嘘なのだ。どれにイドラがあるか不明ということだから、結局はベーコンのイドラ論も実用性は疑問になってしまう。僕はシェークスピア=ベーコン説に惹かれるが、そうなると「彼ほどの頭脳の持ち主だ、何か暗号を残しているに違いない」と思ってしまう。これと一緒だ(エルガー「エニグマ変奏曲」の謎)。僕も②(洞窟のイドラ)の餌食になっているのかもしれない。

(こちらへどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

いや~、そうはいっても、オカマもいますからね

2016 JUN 3 2:02:42 am by 東 賢太郎

思考とは計算である (トマス・ホッブズ)

まったくその通りと思う。思考とは喜怒哀楽とか恋愛とか好き嫌いとはちがう。ものを考えるということである。

学校の授業で、

「1足す1は?」 という問題に 「3かもしれない」と答える人はいない

「AまたはB、どっちが正しい?」 という問題に 「Cだ」と答える人もいない

ところが、現実社会には、こういう人が驚くべきほどたくさんいるのだということを僕は経験的に知っている。

もちろん彼らはそういう意識は自分ではもっていない。持てるぐらいならたぶんそうはならない。

いや学校ではそうでしたけど、世の中は人が動かしてますから・・・

というのが、他人にそれを指摘されたときの反論であり共通の免罪符みたいになっているように思うが、それで幸福に生きている方々をとやかく言う気はさらさらない。

本稿は、あんまり幸福でも満足というわけでもないが何がいけないかよくわからない、もしわかるなら変えてみたい、という人々に書いている。

「1足す1は2」「AまたはBしかない」というのは決まり、決め事、いわば「原理」だ。「原理は絶対に変えてはいけない」ということにしないとそこから何か役に立つ結果を導いたり推論したりは絶対にできない、ということをまず頭にたたきこんでほしい。

どうして?「何か役に立つ結果を導いたり推論したり」なんか私の人生に関係ないでしょ、と疑問をもった人はここでやめた方がいい。時間の無駄だ。

サッカーは手を使っちゃいけない、将棋の歩は前に一つしか進めない、野球は打ったら一塁に走る、こういうのはみんな決め事だ。どうしてもこうしてもないのであって、「そう全員が了解」してはじめてゲームが成立し、楽しめる。

つまり「1足す1は2」「AまたはBしかない」という決め事に「いや~、そうはいっても」とか「でも世の中ってさあ」とか「でもこう言ってる人もいるし」とか「ワタシはそう感じるし~」などと逃げる人、あるいは無意識に自分を逃がしてしまう癖のある人は「思考」というゲームに参加する資格はない。

ないんである、そんなものは。

という厳然たるマインドが絶対必要なのである。「1足す1は2以外にない」ぐらいはそう思う人も多いだろうが「AまたはBしかない」は難しい。「CもDもあるでしょ」というのは実生活において自然な感覚だからだ。しかし、二者択一(二択)という、実生活ではあまりない状況にあえて落とし込んでみて、変数を減らして思考してみるというのは、意思決定においてはパワフルな方法なのだ。

その「あえて落とし込んでみて」というのが重要だ。これは人為的な作業だから、聞いた人は不自然だと感じるのだ。だからその有用性(変数を減らす)をわかってない人は、そこで本能的に拒絶してしまう傾向を見る。本能に理性が勝つようにすることこそ学校の数学の授業で訓練されていたことなのだが。

世の中は右か左かで決まるもんじゃない、柔軟な思考こそ大事なんだよなんてわかったようなことを言う人は、実はほとんどが何も決められない人である。だから自分で決めず他人に聞いたり従ったり支配されたり、それがいやで支配したい人は50人もいる御前会議を開いて赤信号みんなで渡ろうよになる。そこで出た結論は「思考」の結果ではなく、責任のなすりあいの結果に過ぎない。

ホッブズの言葉の通り、思考とは計算である。ゼロかイチかの二択(二進法)でコンピューター言語がなぜ書かれているか?単に計算に便利だからだ。それは二択が計算に「パワフル」なことを証明しているし、なぜそれが思考の結果としての意思決定にもパワフルだと信じるかというと、僕はホッブズの言葉が正しい、つまり「思考とは計算である」という前提に立っているからだ。

デカルトは「理性は計算できない」と言ったじゃないかと反論もありそうだが、ゼロかイチかの二択で書いた人工知能が将棋もチェスも世界チャンピオンを倒し大学受験もパスしそうだという現実は、彼は間違っているということを証明しつつあるのではないか。「そういうものは理性でない」というなら、では理性と理性でないものを二択で示していただく必要があるだろう。

喜怒哀楽とか恋愛とか好き嫌いは感情であり「本能の領域の精神作用」である。それらが「計算できない」というのは本能的には正しいような気もするが、大学に受かったコンピューターくんが恋愛したり五月病になったりもするようにプログラム化ができないと考える人は科学者にはいないだろう。

2045年に1000ドルのコンピューターの演算能力がおよそ10ペタFLOPSの人間の脳の100億倍に達し、技術的特異点(シンギュラリティ)に至る知能の土台が十分に生まれているだろうとのレイ・カーツワイルの予測は有名だが、そこでは我々が神秘的な「本能」と称しているものもゼロかイチかの二択で書けてしまう可能性はある。

二択を原理として適用して思考する。この程度のことはできないと本能だけの人間になり、やがて誰かに支配されるだろう。誰かは人間、コンピューターのいずれかだが。「支配されている私を幸せにする義務があなたにはある」なんて支配者にほざいたところで、あなたが救済される保証を用意するほど資本主義も法律も社会保障制度もお人よしには作られようがないだろう。

二択思考のわかりやすい例を示す。

「地球には男と女しかいない、二択だ」と言うと「本能だけの人」から「じゃあオカマはどうなんだ」とくるだろう。そういう人はそこで思考がフリーズするのであり、「何か役に立つ結果を導いたり推論したり」という行程には入りようがない。そこで、それを言うなら、肉体は男だが精神は女の人をどう定義するかを決めましょうという行程が入ることになる。これが「あえて二択に落とし込んでみて」という人為的な作業だ。

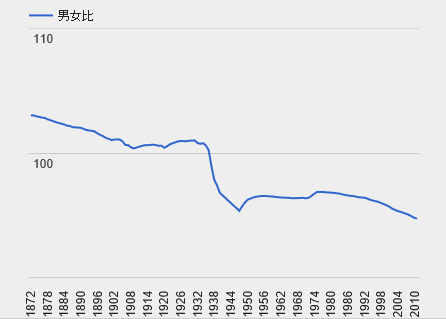

すると、「日本において出生時点では女より男が5%ほど多い」のはなぜだろうという問いに対して思考を加えることができるようになる。男>女は世界でもそうだが日本の女性出生1人に対する男性出生数は1.056人で、世界ランキング第60位なのはなぜだろう?という次の問いと思考が生まれるだろう。そして、このグラフ(日本人の女100人に対する男の数、総務省統計局)をどう説明するのかというさらなる思考へ発展するだろう。

「いや~、そうはいっても、オカマもいますからね」という人がこの思考に参加することはない。

ものを考えるとはそういうことだ。何か決めようとするときに「AまたはB」という命題に落とし込む(そういう努力をしてみる)。そして「Aではない」ことを発見したとする。ということは解は「Bしかない」ことになる。どんなに直感的にも常識的にもそうじゃなさそうに見えようと!これが信じられる人は数学的思考力がある人だ。学歴は関係ない。超高学歴で「オカマ組」の人を僕は数限りなく観察してきているし、その逆もしかりだ。

きっとそれを信じられるマインドというのは宗教に近いんだろう。特に八百万の神の日本人にとっては一神教みたいなもんだ。でも、この「しかない」という部分に値千金の価値があるのだ。「べつにCでもいいじゃん」という人にその価値は永遠に見えない。これが長い人生で大差になるのである。僕はもういいトシでもあり気も短い、そういう人はまっぴらごめんで話にもならないから二択するしかない。

こういうのは筋金入りの原理主義者ということになるんだろう。家の地下室で成り立つ自然法則は137億光年かなたでも成り立つと微塵の疑念もなく確信しているし、ホッブズが国家を人間の本性という要素から原理主義的に解き明かしたリヴァイアサンは好き/嫌いでいえば、好きである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック音楽が断食状態にある理由

2015 AUG 30 11:11:53 am by 東 賢太郎

8月7日にブラームスのヴァイオリンソナタ1番を書いてから音楽ブログがご無沙汰になっております。あれも少し前に書いた原稿があったのであって、かれこれ1か月はクラシックは聴いてもいないでしょう。唯一、ねこ(ノイ)をグランドピアノにのっけると喜ぶので悲愴ソナタの第2楽章を弾いた、それだけ。去年もミクロネシアに行って深く感じるところがあり、帰ってからそういう状態になりましたが、今回はもっと強くそういうことになっております。

というのは今月12~15日の京都、安土、近江八幡、長浜の旅で、なにか不明のハイボルテージのチャージを受けてしまったからです。いま本業の方がいろいろあって大きな決断をしていく時期にあります。そこにそれが入って来たもんですから頭が他のことになかなか切り替わりません。こういう戦さモードの時は音楽というスイッチがすっかりオフになってしまうようで、クラシック音楽断食状態であります。

高校でも野球をしながらクラシックもするという変わり種でしたが、思えば試合の前日などはやはり音楽どころではなかったのです。中島さんが「中田投手のローテ変更」について書かれていますが、練習試合ぐらいでも先発となると前々日ぐらいから僕は気になってテンションが上がってました。そういう精神状態にワルキューレの騎行なんか良さげですが、あれだって聴いちゃうと戦えないです。曲の向き不向きじゃなくて、音楽を聴いたりやったりという脳の部分が運動系の部分とは縁遠いのかもと思ってしまいます。

じゃあ軍歌は何だ、マーチは何だ、甲子園のブラバンは何だというと、第一に行進の拍節を刻むもので第二に条件反射を促すものでしょう。あれが聞こえたら自律的に突撃!となる。パブロフの犬のベルと一緒で、だから音楽である必要はないし音楽でも単純な方がいいんです。ヒトラーはワーグナーをプロパンガンダに使いましたが間違えましたね。曲が高級すぎて行くぞっ!とならないでしょう。

僕は突撃系の曲はまったく好まないので、気分が突撃モードである今はなかなかブログを書き起こそうという曲が在りません。書きたい曲はまだまだたくさんありますが、作曲家に失礼だからそういう時に生半可なものを書かないのがポリシーです。いままでブログにした曲はみな、その時点でそれなりに「深いつき合い」「蜜月」の状態にあったものばかりなのです。

どうしてそういうモードになってしまったかというと、前から強い興味があったのにその原点である原典をよく知らないものに出会ってしまい、必然的にその「原典」に近寄ってみようという方向に気持ちが行ってしまっているからです。それを掻き立てられたのが京都、安土、近江八幡、長浜の土地が発する「気」だったということです。

前回、史跡をめぐる興味は地面に根ざしている、小説は読まない、その場所に立って歩いて自分の脳が感じるものだけを大事にすると申しました。それが僕の歴史を味わうポリシーです。そしてそれは、クラシックを聴くのに誰かの演奏ではなく自分で楽譜を見て読み取ったものだけを大事にするポリシーと同根であります。第九を味わうのにカラヤンがどうのベームがどうのとは、太閤秀吉を知るのに司馬遼太郎か吉川英治かっていう程度の話で、どっちでも結構ですがたぶんどっちも事実と違うでしょう。

京都、安土、近江八幡、竹生島の地に立って僕は信長の自分なりの姿、声、顔かたちの像、イメージができつつあるように感じています。まったく同様にウィーンではモーツァルトの、ローマではカエサルの像が、これはすでにできています。自分の頭の中に生き生きとした彼らの像(イデア)があって、他人の空想によるカリカチュアにすぎない小説やら映画やらはそれらを壊すので危険であります。映画アマデウスは像がもう何者にも影響されないほど固まるまで10年は見ませんでした。

「イデア」と書きましたが、いうまでもなくプラトンのイデア論のideaです。「円」や「二等辺三角形」という完璧なものはこの世になく、皆その「似姿」を知っているだけ。本物はあの世にあって、皆生まれる前にそれを知っているのに生まれると忘れてしまう。それを思い出すのが「学習」であり、フィロソフィア(philosophia)=phil(愛する)+sophia(知恵)はイデアを追求することで「死ぬ練習」だとする。そう勤めることが「人生をよく生きる」ことなのです。

というと何だか恐ろしげですが、プラトンは「輪廻(魂は不滅)」と言ってるので、あの世でまたイデアを見てまた生まれてきて忘れる、その永遠のくり返しということです。西洋人は意識下にこの考えの影響があって「美」「善」「正義」とはなんぞや?など、日本人はやらないことをやる。イデアの探求ですね。それは明治時代にフィロソフィアに哲学と意味不明の訳語をあてて以来いまだに日本人一般にはわけがわからんものでしょう。

僕がモーツァルトやカエサルや信長の像を求めている、あるいはベートーベンの第九交響曲の楽譜から原像を知りたいと思っているのは「イデア」を求めているのだと思ったのは、プラトンを知ったためではなく、プラトンは多少読んでいたのですがずっとあとから同じことかなあと思ったにすぎません。別に難しいことではなく、それが「人生をよく生きる」ことならいいじゃないかと実践しているだけです。

だから僕は音楽家の事績はその像から判断し想像しています。僕のイメージするモーツァルトはこういう曲は書かないな、偽作だなという風にです。この音型が何回出てくるとか和声連結がどうだとかいう些末な、多少の蓋然性ともっともらしさはあっても確たる証拠能力には欠ける推定材料よりも人間像から直感するパワーの方が強いのではないかと経験的にですが考えております。刑事コロンボが「初めて現場を見ましてね、やったのはあなたしかないと思ったんですよ」っていうあれですね。

つまり人間像と楽譜です。それしかその人の音楽を知る直接的な手掛かりはありません。その結果として今度はジュピター交響曲はこういうものだ、こうあって欲しいという作品の像が生まれてきます。もし僕が指揮者ならそれをオーケストラに音にしていただくというプロセスが続くのでしょう。それができないのでレコードやCDを買ってきて、それに近いのを探す。ところがなかなか見つからないんです。あれもだめこれもだめ、そうやって1万枚もたまってしまいました。だから僕は収集家なんかではぜんぜんなく、昔の**を捨てられないタイプなだけです。

今はそれが音楽家ではなく、信長、秀吉といった戦国大名の番であり、それを知ることがやはり今僕が直面しているビジネス上の意思決定の羅針盤になる、そう確信したのです。高校時代の「試合の前日」みたいなメンタルな音楽断食状態であり、こういう時にモーツァルトを聞いてもまったく心に響いてこないのです。

京都に行く前にラヴェルの「水の戯れ」を書いて既にブログができてるのですが、そういうことで今はそれを上梓するモードにありません。あまり良くもなくて、そのうち少し手を加えて出せるのではと思いますが、しばし時間を頂きたく存じます。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。