見えている現実はすべてウソかもしれない

2020 APR 29 1:01:54 am by 東 賢太郎

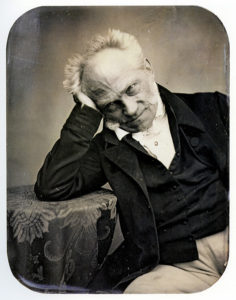

見えている現実はすべてウソかもしれない。そう考えたのはアルトゥール・ショーペンハウエルを読んでいる時でした。急に閃いたのです。ただし、これから彼の驚くべき著書を読まれる方に誤解のないように書いておくと、彼は以下に述べるようには言っていません。あくまでこの尊敬する哲学者が弱冠30才で看破した宇宙の真相を僕が理解した限りにおいて、そこに僕の妄想が入ったものにすぎないのですがひとつだけある確固たる経験的な理由によって、この妄想にはけっこうリアリティーがあるのです。それを実感として味わえるのは日本人男性の100人に5人しかいないかもしれませんが。

僕はわからない色があります。それを妻や娘は「薄い緑よ」なんていいます。本当にそうだろうか?そう思ったのです。すべてはこの疑問から発しています。見えている現実ってなんだろう?同じものが自分と違って見えている人が世の中には確実にいる。それが僕にとってのまぎれもない現実であり、だとすれば僕はその人たちとは全然別個の世界を見てここまで生きてきたことになります。経験論者であると何度も書きましたが、それが「薄い緑」だとその人たちが口をそろえて認識するようには経験していないのだから、それ(お茶でした)は僕にとって、存在しないに等しいのです。

統計があって、僕のような人は男性で日本人に5%、白人に8%います。残りの95%、92%の人たちとどっちが正しいというわけではなく、緑色はいろいろあるんだと考えたら変でしょうか?僕らにとって、地下鉄の切符売り場にある路線図はただの迷路です。世界史年表の地図の色分けはもはやナンセンスで、それで大学入試は世界史を選択しませんでした。僕は95%の人たちが多数派であることをいい事に作りあげた埒のあかない現実にうんざりしていて、とうとう、この人たちは「95族」という自分とはまったくの異人種であるという理解に落ち着いたのです。肌の色や何国語をしゃべるかなんてことより、いまはこれがずっと本質的な人間の区分ではないかと思っております。色は光にはなく、脳内にあります。鳥は人間より多くの色が見えます。

僕の属する「5族」が95:5と圧倒的なマイノリティーなのは、人類300万年の歴史でその色の見え方が生存に有利でなかったことの残念な証明なのでしょう。赤緑を見分けたほうが有利なために人類は95族へと進化が進み、僕らはそれに乗り遅れた人種だったかもしれませんね。しかしそれなら、なぜ5族はネアンデルタール人のように絶滅しなかったのでしょうか。なぜ配偶者を得られたのでしょう(女性はほぼ全員が95族です)。本来は生存競争に敗れて絶滅するのが自然な流れだったのが、人類の進化上で何らかの有意な変化が起きて、色の見え方の不利を相殺した結果ではないでしょうか。

例えば、我々の遠い祖先が猛獣を避けるために樹上生活をしていたころ、緑の葉っぱの中の赤い実を見分けてすばやく食べるには5族は明らかに不利です。しかしやがて人類は火を使って猛獣を追い払い、地上に降り立ちます。二足歩行して両手の自由を獲得し、狩猟や農耕による社会に移行します。赤い実を探す能力は生存の決定的要件ではなくなったから生き残れたか、あるいは、逆に樹上での逆境をコミュニケーション能力で補っていたのが5族とすれば(仮定ですが)、地上生活ではそれが有利に働いたというようなことが起きていたかもしれません。

ところが、ショーペンハウエルに戻りますと、赤か緑かということよりももっと現実は深いものを秘めているかもしれないということになってきます。目に見えてるものはすべて「表象」という仮想現実だからです。彼の著書『意志と表象としての世界』には、ものは唯一絶対のものとして「ある」のでなく、見えたり感じたりして認識しているから「ある」のだと書いてある。つまり彼は、主観はすべてを認識するが、主観は他の誰にも認識されないものであり、主観が存在しないなら世界は存在しないのと同じであるというのです。それが赤か緑かということは、もっとおおきな括りの中では大同小異になってくるのです。95族が「緑よ」といってるものだって、95-Aさんと95-Bさんの緑は同じではないのです。

ところが、ショーペンハウエルに戻りますと、赤か緑かということよりももっと現実は深いものを秘めているかもしれないということになってきます。目に見えてるものはすべて「表象」という仮想現実だからです。彼の著書『意志と表象としての世界』には、ものは唯一絶対のものとして「ある」のでなく、見えたり感じたりして認識しているから「ある」のだと書いてある。つまり彼は、主観はすべてを認識するが、主観は他の誰にも認識されないものであり、主観が存在しないなら世界は存在しないのと同じであるというのです。それが赤か緑かということは、もっとおおきな括りの中では大同小異になってくるのです。95族が「緑よ」といってるものだって、95-Aさんと95-Bさんの緑は同じではないのです。

二人が上野の西洋美術館のゴッホ展に行って「『ひまわり』っていいね」と合点しても、AさんにはBさんの見たひまわりは見えていません。「ゴッホのひまわり」は人の数だけあります。それは光線が見た人の眼球を通過して脳に結んだ像にすぎず、その像は脳の数だけ存在するからです。こう考えると、僕が60余年見てきた「世界」とは僕の脳にだけ「ある」もので、実はぜんぶウソ(CGみたいなフィクション)だったかもしれず、4次元(3次元空間+時間)の映画のようなものを見ていたんじゃないかという仮定は、常識的にありそうに感じるかどうかはともかく、否定はできなくなってくるのです。

二人が上野の西洋美術館のゴッホ展に行って「『ひまわり』っていいね」と合点しても、AさんにはBさんの見たひまわりは見えていません。「ゴッホのひまわり」は人の数だけあります。それは光線が見た人の眼球を通過して脳に結んだ像にすぎず、その像は脳の数だけ存在するからです。こう考えると、僕が60余年見てきた「世界」とは僕の脳にだけ「ある」もので、実はぜんぶウソ(CGみたいなフィクション)だったかもしれず、4次元(3次元空間+時間)の映画のようなものを見ていたんじゃないかという仮定は、常識的にありそうに感じるかどうかはともかく、否定はできなくなってくるのです。

人生とは表象の集合として相互に関連しあう “長い夢” であり、単なる表象だという意味で、夜見る夢(“短い夢”)と区別のつけられないものになってしまう(ショーペンハウエル)

映画が終わったら(つまり死んだら)「はい、お疲れさん、次の見てくかい?」なんておじさんが声かけてくるんじゃないか?そこで「はい、見ます」と手を上げると、次の上映になるのです。これを人間界では「転生」(生まれ変わり、reincarnation)と呼んでいて、多くの宗教が死者の魂は天界に登って再生すると認めているし、エジプト人は戻ってくるときのためにミイラまで作ったのです。前の人生を記憶していた人の話は世界中にありますし、「空中で画像を見ていて、このお母さんにすると決めて生まれてきた」という「記憶」を語る子供や、前世の家族や友人や自分を殺した人を詳しく覚えていたり、習ってもいない前世の言葉を喋った人の記録もある。イアン・スティーヴンソンという学者(ヴァージニア大学)の研究です。僕はこういう妄想を持っています。

宇宙は実は天界のディズニーランドである。アトラクションの「ワンダフル・ヒューマン・ライフ(素晴らしき人生)」は人気だ。テレビスクリーンに地球上の妊娠中の女性が映る。お客は自由に選択でき、ボタンを押すと下界に降りてそのお母さんの胎内に入る。そこからはその胎児の目線(五感)となって「70~80年コース」の4次元コンテンツが始まるが、上映時間は天空の1時間ぐらいである。割増料金で100年コース、上映時間は90分の長尺も選べる。

そうかもしれない。本気で思うのです。宇宙は地球外知的生命体によって精巧に造られたアトラクション用の舞台装置で、お母さんも胎児も何もかも原子という超微細なレゴで組み立てられている。4次元で「時間」の要素がある遊びだからお客さんは、だんだん成長する仕掛けの胎児という乗り物に乗りこんで、そこから始まる「人生」というストーリーに「五感」というツールを与えられて楽しむ「参加型アトラクション」である。

脳学者によるとどのひとつの脳細胞にも「自我」(ワタクシ)が見つからない。哲学者は人間は「考える葦」で「我思う、ゆえに我あり」と言う。大変結構だけれど、脳は単なるアトラクションの部品です。例えばジェットコースターに乗ったとして、動力であるモーターとあなたとは一体でもなんでもないわけです。脳を調べてるのは地球上の人間という、これまた別な胎児から成長したアトラクションだからそれがわからない。ロボットがロボットを分解してるだけです。4次元映画の中ではその理解できないものを「魂」「精神」などという名で呼んでいます。

お客さんである魂や精神にとって、胎児の成長や、意志に関係なく動く心臓や、宇宙の生成や運動は、すべてプリセットされたアトラクションの舞台装置です。お客さんは初めてスペース・マウンテンに乗った時のように、仕掛けの壮大さ精巧さに圧倒され、周囲を観察して、「どうしてだろう」「どうなってるんだろう」と思うだけです。選んだ乗り物(胎児)のDNA(能力や寿命)は変えられず、その範囲内でうまく操縦して良き人生航路を辿るというゲームです。乗り込んで地球時間で2~3年してから映画(意識)が始まるので、そこに至った経緯は認識がありません。そして、毎日毎日、その魂である我々は、「うまく操縦する」ことにこうして精を出しているというわけです。

もしそうなら、死ぬということは単なる「ゲームオーバー」であります。天界に戻って、またおじさんに代金を払って次のゲームを楽しめばいいのです。どうやって天界に戻るかという点ですが、死んでしまった人の証言はないですから臨死体験をして生き返った報告に頼ります。すると、魂だけが足の先から身体を抜け出て、ベッドに横たわる自分や泣いている親族を天井から眺めていたというようなものが多いことがわかります。体外離脱と呼びます。ゲーム開始のときはお腹の中の胎児に「降りてきた」ので、ゲームが終わるとその逆のことが起きるのだと考えれば納得性があります。

体外離脱の経験はありませんが、ある音楽にそれを連想したことはあります。モーツァルトのピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491の第3楽章のコーダ部分です。ピアノ譜をご覧ください。

枠で囲ったドからソまでの和声の半音階上昇とその前後の和声です。何かに魂が吸引されて足先から抜けていく。天界の和声がきこえてくる。また下界に戻される。また抜けていく・・・。ロココの作曲家などと烙印を押すのがいかにナンセンスか。彼の前後、こんな不気味な音楽を書いた人間は一人もおりません。彼の死後10年以上たって、彼を意識して書いたベートーベンの5曲のピアノ協奏曲も、これを見てしまうと常識の範囲内の作曲と言うしかありません。モーツァルトがなぜこんな恐ろしい音を書いたのか、何を見たのか?知るすべはありませんが、僕が乗っている乗り物はなぜか彼が大好きで、ちょっとしたことに反応してしまうのです。

「死はぼくらの人生の真の最終目標ですから、ぼくはこの数年来、この人間の真の最上の友とすっかり慣れ親しんでしまいました。その結果、死の姿はいつのまにかぼくには少しも恐ろしくなくなったばかりか、大いに心を安め、慰めてくれるものとなりました!ぼくは(まだ若いとはいえ)ひょっとしたらあすはもうこの世にはいないかもしれないと考えずに床につくことはありません。」(モーツァルト書簡全集Ⅵ、海老沢敏・高橋英郎訳)

以上が自説であります。僕が65年前に選んだ東賢太郎なる乗り物も年季が入ってあちこち不具合が出るようになってまいりました。そういうことを考えていると、母が頭をよぎります。寝たきりで意識がなくなって、それでもずいぶん長くがんばってくれました。逝ってほしくなかったからです。でも、こう思えば、もっとはやく見送ってあげればよかったのかもしれません。きっともう次を選んでるにちがいない、まだ3才ですけどね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

(こちらもどうぞ)

宇宙人の数学的帰納法

2020 APR 26 21:21:45 pm by 東 賢太郎

CS放送で「古代の宇宙人」(Ancient Aliens)という米国のシリーズ物を見てます。高校の頃、エーリッヒ・フォン・デニケンの『未来の記憶』を穴のあくほど熟読した者としてこの番組は垂涎です。地球外生命体の存在を確信しているしSETIプロジェクトは多大な関心をもってフォローしているのです。ただ、この話をすると、ほとんどの人に、えっ、まじめにそんなの信じてるんですか?という目で見られます。興味ぐらいはある人も怖いもの見たさです。SETIまでは科学と認める人もデニケンの古代宇宙飛行士説まで行くとオカルト扱いです。西洋でも疑似科学とされていてまともな学者がとりあうものではないとされているように思います。

CS放送で「古代の宇宙人」(Ancient Aliens)という米国のシリーズ物を見てます。高校の頃、エーリッヒ・フォン・デニケンの『未来の記憶』を穴のあくほど熟読した者としてこの番組は垂涎です。地球外生命体の存在を確信しているしSETIプロジェクトは多大な関心をもってフォローしているのです。ただ、この話をすると、ほとんどの人に、えっ、まじめにそんなの信じてるんですか?という目で見られます。興味ぐらいはある人も怖いもの見たさです。SETIまでは科学と認める人もデニケンの古代宇宙飛行士説まで行くとオカルト扱いです。西洋でも疑似科学とされていてまともな学者がとりあうものではないとされているように思います。

影響を受けた本はもうひとつあって、中学か高校か忘れましたが、神話のトロイの遺跡は実在すると信じて掘り当てたシュリーマンの伝記です。彼は商才はあったが家柄も学問もなく、ほら吹きだ遺跡を台無しにしたと後世のエスタブリッシュメントからの毀誉褒貶もあります。でも、たしか雑貨屋だかの見習い店員だったころ、よっぱらいのおっさんが高吟していたホメロスの詩を聞いてトロイに興味を持った。それが世紀の大発見となったなんて素敵じゃないですか。彼は幕末の慶応元年に世界旅行で日本まで来て旅行記を書いています(右)。とても好奇心のある人だったのでしょう。

影響を受けた本はもうひとつあって、中学か高校か忘れましたが、神話のトロイの遺跡は実在すると信じて掘り当てたシュリーマンの伝記です。彼は商才はあったが家柄も学問もなく、ほら吹きだ遺跡を台無しにしたと後世のエスタブリッシュメントからの毀誉褒貶もあります。でも、たしか雑貨屋だかの見習い店員だったころ、よっぱらいのおっさんが高吟していたホメロスの詩を聞いてトロイに興味を持った。それが世紀の大発見となったなんて素敵じゃないですか。彼は幕末の慶応元年に世界旅行で日本まで来て旅行記を書いています(右)。とても好奇心のある人だったのでしょう。

アレキサンダー大王、ガイウス・ユリウス・カエサル、マルコ・ポーロ、ヴァスコ・ダ・ガマ、クリストファー・コロンブス、みんな好奇心旺盛な男ですが人をたくさん殺したり略奪してますからワルですね、でも魅力あるんですね、なぜなら、やってみないとわからない未知なことにまったく怯んでないからです。みな仮説・検証型の人間だったのでしょう、演繹でなく帰納型で、自説に自信があって突き進んで自分で検証して見せて、どうだ見たかというタイプでしょう。想像力がたくましく政治家、軍人、冒険家でなくても、現代ならビジネスマンで大成功するタイプです。シュリーマンもそのタイプで、目的はカネだ功名心だなんて揶揄されますが、そんな批判は成果からすれば吹けば飛ぶほどのものです。

どうして日本人がいないかと不思議ですが、仮説・検証型、帰納型が少ないと思うのです。与えられたもので「うまくやる」人は多いのです。でも革命的創造、原理的発明、解析モデル構築、地球的ディファクト作りみたいなものは弱いですね、圧倒的に。信長がそれに近いですが彼も鉄砲作りの真似で成功してから中国、キリシタンのアイデアに「開明的」であっただけで、それすらしない者ばかりなので目立ったということです。仮説・検証型、帰納型の反対が既存モデル適用型、演繹型です。モデルは自分で一切作らず、成り行きをじっと見て事例が出そろうまで待ち、モデルと矛盾がないことを確認し、間違いないとなって満を持して結論を出す。調査、研究には向きますがビジネス、投資には最も失敗する方法で、世にいうエリート、役所、大企業病の会社の得意技であり、まさにそれを政府、厚労省は新型コロナでやって初動が大変に遅れたわけです。

デニケンは上掲書に旧約聖書エゼキエル伝の一節は古代宇宙飛行士に遭遇した筆記者エゼキエルによる目撃譚だと書いています。これをユダヤ教徒、キリスト教徒が真面目に請け合うとは考えられません。しかしデニケンにおける聖書はシュリーマンにおけるホメロスの『イーリアス』だと考えることにはむしろ異教徒の日本人の方が思考に自由度があるでしょう。100%否定できないものは否定も肯定もしないというのが科学的態度であります。僕は科学者ではないですが受験生のころ数学にハマって何でも解けるという全能感に近い所まで行って、まったくの勘違いでしたがそれでも自分の限界の淵は見ました。そこで、科学は神聖という犯し難い天界のルールみたいなものがあるかなと感じました。そこからは、論文の捏造とかガセネタとか似非科学には天罰を求めたい欲求すら懐くようになっています。

デニケンを読んだ時はガキだったし、今は彼の説を一刀両断しておかしくないのです。ところが、そうならないのは、ある決定的な経験をしたからです。僕が帰納法型人間であるのは「知は力なり」の英国経験論者フランシス・ベーコンの影響ですが、す。ということは、経験から仮説を作って生きてるわけですからどうしようもありません。その経験とはなにかというと、1990年にメキシコシティーに出張ついでにテオティワカン遺跡に行ったときの度肝を抜かれる「不思議感」がそれなのです。CSの番組でも取り上げてますが、巨大なピラミッドが3つと小型が複数あり、西暦紀元前後にできたのですが、誰が作ったかも用途も不明です。そもそもギザのピラミッド同様、これだけの巨石を積み上げるのは現代のクレーンでも困難のようです。

演繹的な思考だと、こういう従来のモデルで説明できない遺物は(日本の古墳の土偶、埴輪もそうですが)「祭祀用」ということになってしまう。なぜなら、未開人は科学を知らず呪術や祭祀を尊んでいた、という思考のルール(モデル、正統とされる学説)があって、テオティワカンは未開人の造ったものである、したがって祭祀用であるという三段論法で結論する。典型的な演繹法です。真面目で高い教育を受けた人ほどこの思考の鋳型にはまりがちです。ルールに従った処理だから何の祭祀か、神は誰かという余分な論考は無視します。要はわからんものは「その他」に入れて蓋をしてしまい、その事例がルールを覆すものかもしれないとは考えないし、考える者は異端として排除したりするのです。ところがテオティワカンでそれをすると99%が「その他」でしたとなって、ルールの意味すらなくなってしまいます。

僕は一切のルールは間違ってるかもしれないと考える疑り深い人間なので、初めて遭遇する物事を演繹法で考えることはほとんどないです。テオティワカンでも太陽と月のピラミッドは、上掲写真の目線までけっこう急な石段を登るのですが、高所恐怖症だから本当に怖く、それでも、あまりの不思議感と好奇心でみっともなかったですが這いつくばって必死に登ったのを覚えてます。番組はこれを、高度な文明を持つ地球外生命体が飛来して建築した宇宙船のエネルギーチャージャーとして、水銀を用いた超電導空中浮遊装置だろうと比定していましたね。確かにUFOは空を飛ぶのです。というと、空中浮遊?どっかの新興宗教か、アホかと大概の人はなるでしょう。

でも現にリニアは空中浮遊してます。テオティワカンのピラミッドの最近の発掘調査で土中から超伝導体の水銀が検出されたそうだから、否定しづらい仮説であろうと思います。ここの大ピラミッドも、エジプトのクフ王のピラミッドも、どちらも三つあり、空中から見るとオリオン座の三ツ星の形に並んでいるというのも、二つの遠隔地で偶然そうなる確率はかなり低いと思います。よって、僕の中ではデニケン説を否定する科学的姿勢は取りづらく、ヒストリーチャンネルの「古代の宇宙人」をまじめに見るという行動が合理的という結論になっているのです。

最後に一つだけ。「宇宙人」は低レベルの訳ですね。英語もスペースマン、エイリアンとは言いますが漫画っぽい、オトナはエクストラテレストリアル・インテリジェンス(地球外生命体、extraterrestrial intelligence)というんです。映画ETもThe Extra-Terrestrialの頭文字です。その存在は正統派の天文学者、物理学者が認める帰納的推論だから米国でSETI(地球外知的生命体探査、Search for extraterrestrial intelligence)が行われている。ただ、空から宇宙人の電波が来るのを待つなんてアホだ無駄だという批判は世論としても哲学者からもあり予算はついたり打ち切りになったりしています。僕は税金も払っていない米国がそれをしてくれることに謝意と敬意を表明したいし、それは「西へ西へ」という金採掘者のアメリカンドリーム(シュリーマンも参加した)が「上へ上へ」になったものと理解します。

さらに言うなら、そのムーヴメントは、アレキサンダー大王からシュリーマンまで僕の思いついた6人の「仮説・検証型人間」、「帰納法的人間」、つまり、思うに日本は言うに及ばず、ひょっとしてコロナ禍で人類がより現実的、現世肯定的になって世界中で減っていくかもしれないタイプの人種に元気になってもらうプロジェクトでもあると考えるのです。日本はもっとダメになるんだろうか心配です。そもそも日本語で宇宙人と呼んでいること自体が思考停止ですね、お化けみたいなもんです、いるはずないけどいたら怖い、だからお化け屋敷行ってみようよという、この番組を見てる人たちは科学的思考とは無縁であり、TV会社もそういう客が入れば当りとならなければいいが。

ちなみに、GAFAのCEOは異口同音に「これからビジネスで必須な勉強は?」という質問に「数学と哲学」と答えています。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

(こちらもどうぞ)

E.T.Aホフマン「牡猫ムルの人生観」

2020 FEB 29 0:00:47 am by 東 賢太郎

序論

世の中は新型コロナで騒然としてきた。僕はウィルスのメカを医師に教わったり本やネットで調べたり、大昔からそういうことが好きであり、その結果で腑に落ちた世界観に忠実に2月から行動してきたのがコロナの一連のブログだ。世間がいまさらになって何を騒いでるかなんてことにはからっきし興味がない。唯一あるとすると、KOVID-19が特異だということだ。ウィルスはこわいし徹底して忌避しているが、それはそれとして、ぎょしゃ座エプシロンの伴星ぐらい知的好奇心を喚起されるものがある。この星に子どもの時からずっと興味があるが行ってみたいとは思わないのと一緒である。

人も物事も、齢65にもなると大事なのは興味あるかどうかだけだ。それは、僕の場合は「特異かどうか」なのだ(特異点さがしこそ僕の本質)。「特異」の意味を定義しておくが、「普通でない」ということだ。ではまず普通とは何か。ここでそれを表す日本語が少ないことに気づく(古語だと「つね」)。英語はcommon、usual、normal、average、ordinaryなど盛りだくさんだが、それらの否定語がすべて、ニュアンスの異なる「普通でない」になる。僕の言う「特異」はそのどれでもないからそもそも特異なのである。では何かというと、ある一点をもって偏差値80以上ほどのスペックが明確にあり、そのことが奇異だという、なにか秘境を見つけたようなワンダフルな特別のエモーションを喚起するものであって、英語はそれに対し、普通の否定形でない独立の形容詞を用意している。それはeccentricだ。

言葉は民族の感性と思考が生む。日本人は普通に重きを置かず西洋人は置く(だから分別する語彙が豊富)が、それはそもそも人間に同じ人はいないというギリシャ的視点からは同質の集団が珍しく、名前を付けて区別する動機があったからで、逆に日本人は人間は(庶民は)同質で、いわば羊が不加算名詞であるに似て、区別する動機がなかったから語彙が少ないのだと思う。西洋はその反作用として「普通でない」ものの普通でなさを細かく認識する語彙も豊富になったという気がするのだ。日本ではそれは「変な」「妙な」「けったいな」で感情的に否定して思考停止で終わってしまい、主知的な観察は放棄してしまう。つまり、根っから異質を嫌うそういう民族だということが語彙で分かる。

eccentric(エキセントリック)を多くの日本人は否定的な形容詞と思っているだろうが、むしろとんがった所を肯定するニュアンスだってある。ところがそれをうまく表す日本語がない、だからそういうことになるのである。僕においてはクラシック音楽は、常人が書けるものではないeccentricな音楽であり、したがって、そう定義した非常にピンポイントな意味において「特異」である。そう書きながら自分で馬鹿だと思うのは、特異な曲しかクラシックとして残らないトートロジーではないかと感じるゆえだ。つまりそれは長い時を経て西洋人が、それもとんがりを「なにか秘境を見つけたようなワンダフルな特別なエモーションを喚起するもの」として愛でることのできる美的素養、教養のある人たちが愛好してきたものだけのクラスターだ。だから「クラシック音楽」というジャンルは一曲一曲、特異を生むわくわくするような秘密があるのあり、僕のような習性の人間には楽譜を解剖してそれを解き明かす無上の喜びの宝庫である。

そのことは音楽だけでなく人間にも当てはまる。クラシックにまつわるすべての人物の内でもとりわけ特異な男がいる。eccentricだがもちろんその言葉のポジティブ・サイドの極だ。作曲家はみなとんでもない男ばかりだが、格別に特異であるのが本稿の掲題ホフマンである。能力というもの泣いても笑ってもアウトプットしたものでしか他人にわかりようも認められようもがないが、この男のそれは質も量も巨大だ。量だけならワーグナーに軍配が上がるが、それは音楽いち教科のこと。ホフマンは三教科で全部80越えだから異質の異能、二刀流どころか三刀流の達人であり、僕にとってあらゆる角度から興味を引く人間の最右翼である。いま邦訳で手に入る彼の小説を片っ端から読んでいるところだ。

(1)法律を学んだ音楽家たち(才能の二面性について)

E.T.A.ホフマン(1776 -1822)は法律家の家に生まれた。彼がどういう人であったはわかりずらい。ケーニヒスベルクの陪席判事、プロイセンのワルシャワ市首席行政官、バンベルグの劇場支配人、ライプツィヒの音楽新聞の評論家、プロイセン大審院判事というところが給金を得るための公の職業であったが、後世は彼をまず幻想文学の小説家として、次にくるみ割り人形、コッペリア、ホフマン物語の原作者として、そして、作曲家ロベルト・シューマンに文学的影響を与えたマイナーな作曲家として記憶している。僕はというと、オペラ、宗教曲、交響曲、室内楽、ピアノ・ソナタが200年後にCDになっている人類史上唯一の裁判官として評価している。大酒飲みでパラノイアであり、反政府の自由主義者としてメッテルニヒに処分されそうになったが、うまく逃れてベルリンで梅毒で死んだ破天荒の男だ。

E.T.A.ホフマン(1776 -1822)は法律家の家に生まれた。彼がどういう人であったはわかりずらい。ケーニヒスベルクの陪席判事、プロイセンのワルシャワ市首席行政官、バンベルグの劇場支配人、ライプツィヒの音楽新聞の評論家、プロイセン大審院判事というところが給金を得るための公の職業であったが、後世は彼をまず幻想文学の小説家として、次にくるみ割り人形、コッペリア、ホフマン物語の原作者として、そして、作曲家ロベルト・シューマンに文学的影響を与えたマイナーな作曲家として記憶している。僕はというと、オペラ、宗教曲、交響曲、室内楽、ピアノ・ソナタが200年後にCDになっている人類史上唯一の裁判官として評価している。大酒飲みでパラノイアであり、反政府の自由主義者としてメッテルニヒに処分されそうになったが、うまく逃れてベルリンで梅毒で死んだ破天荒の男だ。

彼の「公の職業」はパンのためで、ライフワークは文学、なかんずく音楽であった。著名な音楽評論家でもあって、Allgemeine musikalische Zeitung(総合音楽新聞)の執筆陣に名を連ねている。この新聞は最古の楽譜出版社で今に至るブライトコプフ・ウント・ヘルテル社(https://mag.mysound.jp/post/491)のオーナー、ヘルテルらがドイツを中心とした音楽界の事情を発信するメディアとして立ち上げたものだ。19世紀になると作曲家は楽譜を印刷して収入を得ることで自立の道が開けた。そのため彼らは出版社と運命共同体であり、出版社は新聞に識者による評論を掲載して彼らの新作をプロモートし円滑に売ることができる。その良好な関係がワークするには執筆陣の質的な優位性はもちろんだが、同時に中立性が求められた。同紙が「御用新聞」でないことは、例えば、後に金の卵となる若きベートーベンが1799年の同紙で「モーツァルトの『魔笛』主題による変奏曲」を始めとする初期の変奏曲の変奏技術を同紙の複数の論者に酷評されていることで証明されている。

ところが同じ年のピアノ・ソナタ作品10(第5-7番)のレヴューで評が好転し、彼の作曲スタイルが初めて認知された。その後数年で、彼の初期作品の複雑さが同紙で重ねて議論されるようになり、それなら再演して確認しようという声が上がりだした。その例として1804年に同紙の発起人で主筆のヨハン・フリードリヒ・ロホリッツ(ゲーテ、シラー、E.T.Aホフマン、ウエーバー、シュポーアの友人)が交響曲第2番ニ長調(1803)の再演を求めていることが挙げられる。2番が難しいと思う人は現代にはいないだろうが、当時、初演だけでは専門家にも理解が充分でない “現代音楽” だったことが伺える。かように出版と評論が表裏一体を成して新作の理解と普及に能動的に関与していた。ロマン派に向けて準備していた時代のダイナミズムを感じられないだろうか。

その最も著名な例だが、E.T.Aホフマンは評論家として今日あるベートーベンの評価に貢献している。それは1808年(上掲写真の年)に同紙に発表した交響曲第5番、コリオラン序曲、ピアノ・トリオ作品70(第5,6番)、ミサ曲 ハ長調 作品86、エグモント序曲の論考であった。それが大きな影響力があったことはベートーベン自身が謝辞を述べたことでわかる。これぞホフマンの審美眼と文筆力のあかしだ。ちなみに本稿掲題の「牡猫ムルの人生観」に登場する楽長クライスラーのポートレートはその際に同紙に初めて登場している。ベートーベンもこの絵を眺めたのだろう。なおクライスラーという空想の人物はホフマン自身の分身、カリカチュアであることは後述する。

ホフマンの音楽はyoutubeで聴ける。廣津留すみれさんに教えていただいたクララ・シューマンのピアノ・トリオも良かったが、もっと前(1809年)に書かれたE.T.A.ホフマンのトリオもこの出来である。

お気づきと思うが、第4楽章はジュピター音型(ドレファミ)を主題としている。ペンネームのE.T.A.を使用しだしたのがやはり1809年であり、その “A” の由来を「Amadeusから」と述べている彼が音楽でモーツァルトへの敬意を示したのがこれだろう。

更に素晴らしいのは「ミゼレーレ、変ロ短調」である。

1809年の作品であるが、ここにもモーツァルトのレクイエムの和声や書法を想起させるものが聴こえる。

これだけの作曲ができる人がプロイセン大審院判事として判決文を書いていたという事実は一応の驚きではあるが、論理的な作業に人一倍すぐれた能力があるという理解でくくれないことはない。しかし、一転して、感性の領域である「砂男」などオカルト文学、幻想文学の作家でもあるという二面性の保持者となると、そのどちらもが人類史に作品が残る水準にあったという一点において非常に異例だ。ワーグナーは楽劇の台本も自分で書いたが、音楽のない指輪物語でどこまで彼の名が残ったかは疑問に思う。

ホフマンに限らず、音楽と法学をやった人は意外に多い。テレマン 、ヘンデル 、L・モーツァルト、チャイコフスキー 、ストラヴィンスキー 、シベリウス 、シャブリエ、ショーソン、ハンス・フォン・ビューロー、ハンスリック、カール・ベームなどが挙げられるが、このことをもって僕は「二面性」と言うのではない。比喩的に極めて大雑把に丸めればどちらも論理思考を要する点で理系的であり、この名簿にロベルト・シューマンも加わるわけだが、同時に、文学者、詩人というすぐれて文系的な資質も開花させる才能を併せ持つのは異例だという意味で二面的なのである。そして、以下に述べるが、名簿の内でもシューマンだけはE.T.A.ホフマンに匹敵する才能の二面性の保持者であった。それが本稿の底流に流れるもうひとつのテーマである。

シューマンがハイデルベルグ大学で法学を学んだアントン・ティボー教授も上記名簿のひとりだろう。同大学は1386年創立。ヘーゲルやマックス・ウェーバーが教授を勤め33人のノーベル賞受賞者を出したドイツで1,2を争う名門大学だ。ティボーはパレストリーナをはじめとする教会音楽の研究家でハイデルベルクを代表する楽団 “Singverein” を創設、運営していた音楽家でもあるが、ドイツの法典を「ナポレオン法典」に依拠させるか否かの「法典論争」の主役を張った法学界の大家である。ローマ法を基盤とする汎ドイツ的な民事法を「一種の法律的数学」とした主張は、キリスト教徒がルネッサンス以来懐いてきたアポロ的理性で諸侯が群立する神聖ローマ帝国に啓蒙の光を投じようという啓蒙思想的、自由主義的なものだ。中産階級市民の子であったシューマンが共鳴しそうな議論だが、しかし、教授は教え子に関しては「神は彼に法律家としての運命を与えていない」と審判を下し、シューマンは20才でライプツィヒに戻ってフリードリヒ・ヴィークに弟子入りする運命になるのである。

(2)フリーランスの音楽家

外科医の娘であったシューマンの母親が息子に法律を学ばせたのは、絶対王政末期から国民国家の揺籃期の当時、ガバナンスのツールである法典の専門家に権力側の需要があったからだ。法学は中産階級が確実に食える実学だったのである。かたや音楽家はミサを書いたりオルガンを弾く教会付きの職人でしかなく、宮廷に職を得てもモーツァルトですら料理人なみの待遇だった。「フリーランスの音楽家」などというものはベートーベンが出現するまで存在しなかったのである。19世紀に大学に通う子弟の家庭は地位も財力も教養もアッパーである。好んで息子を音楽家にする選択肢はなく、息子の方も教会と貴族によるアンシャンレジームに取り入る方が人生は楽だった。かような時代背景の中、神童ではなかったシューマンはピアノ演奏を覚えはしたが、20才まで作曲家になるレベルの訓練を受けていない。

日本語のシューマン本はほとんど読んだと思うが、その彼の思春期について音楽家か詩人かで迷う文学青年のごとく描くのが馬鹿馬鹿しいほどステレオタイプと化している。独語の種本のせいなのか日本人特有のセンチメンタルなパーセプションなのかは知らないがどっちでも構わない。本稿で本当にそうだろうかという反問を呈したい。僕は独語の原書が語学力不足で充分に読めないしその時間もないが、日本語になった充分な根拠があると思われるピースを推論という論理の力を借りて組み合わせるだけでもその反問は成立する。天才的作曲家であったという結果論から推論を逆行するのは学問的にナンセンスで「天才」という思考停止を強いる言葉は危険ですらある。音楽家の道を推してくれた父を16才で失い、20才で法学に挫折して国に帰ってきた青年である。本当に音楽、文学で食っていける自信があったの?というのが自然な疑問であろう。

その証拠に、なかったからピアノに人生を賭け、同い年のショパンにコンプレックスと焦りを覚え(それは評論家の仮面で巧みに隠している)、だからこそ自ら大リーグ養成ギブスばりの機械を作って星飛雄馬みたいに特訓し、ついに指を故障してその道すら断たれてしまったのである。夢見る詩人のシューマンはそんな悩みと無縁だったという類の仮定は否定する論拠はないが、現実性がないという反論を否定する論拠もない。最も身近にいた母は亭主が残したそこそこの遺産を相続したが、息子がそれを食い潰して終わる懸念を強く持ち、だから名門大学に進ませ、彼もそれにこたえるだけのギムナジウムでの優等な成績をあげていた。音楽の道と別の何かとを迷ったとすれば、それは法律家だったに違いない。彼のその道での生まれ持った能力が、その時点での意思に現実性を与えていたかどうかは別としてだが。

そう考える根拠は2つある。まず、彼が作品を愛読して強い思想的影響を受けたアイドルであるE.T.A.ホフマンが、まさにお手本のようにそれに成功した人だったからである。そしてもうひとつは、指の故障でピアニストを断念したおり「一時はチェロに転向することや音楽をあきらめて神学の道に進むことも考えた」(wikipedia)ことだ。彼はハイデルベルグ大学に進む前にまず父の母校であるライプツィヒ大学の法科に入ったが、彼が心酔したもうひとりのアイドル、ジャン・パウルは同大学神学部に在籍して1年で文壇に転身して成功した。法学の道もすでに断たれ自信も指針も喪失したシューマンが作曲でなく神学の道に向きかけたことは、彼にとって何が「現実的」だったかを雄弁に証明してくれる。

現実性がない、という主張は歴史の大局を眺めない人にはピンとこない。時はナポレオン戦争後のウィーン体制下だ。そこで再びパリで革命の狼煙が上がる。靴屋だろうと音楽家だろうと法学者だろうと、シャルル10世がギロチンで斬首かという隣国の暴動に無縁、無関心でいられた人はいない。音楽史というのは戦争、政治力学、貨幣経済によほど鈍感、無知な人が書いているのか、とてもナイーブな、宝塚のベルばらのノリの説が堂々と真面目に信じられている。ウィーン体制が全面的に崩壊するのは1848年だが、その端緒となった七月革命は遠くポーランドにまで飛び火して、蜂起した祖国がロシアに蹂躙され悲嘆したショパンは『革命のエチュード』を書く、それほどの重大事件なのだ。20才のシューマンの精神状態はそのパラダイムに規定されていたという世界的常識に基づいて思考するというインテリジェンスなくして語れないものである。

現実性がない、という主張は歴史の大局を眺めない人にはピンとこない。時はナポレオン戦争後のウィーン体制下だ。そこで再びパリで革命の狼煙が上がる。靴屋だろうと音楽家だろうと法学者だろうと、シャルル10世がギロチンで斬首かという隣国の暴動に無縁、無関心でいられた人はいない。音楽史というのは戦争、政治力学、貨幣経済によほど鈍感、無知な人が書いているのか、とてもナイーブな、宝塚のベルばらのノリの説が堂々と真面目に信じられている。ウィーン体制が全面的に崩壊するのは1848年だが、その端緒となった七月革命は遠くポーランドにまで飛び火して、蜂起した祖国がロシアに蹂躙され悲嘆したショパンは『革命のエチュード』を書く、それほどの重大事件なのだ。20才のシューマンの精神状態はそのパラダイムに規定されていたという世界的常識に基づいて思考するというインテリジェンスなくして語れないものである。

音大の学生で七月革命とは何だったか正確に知ってそれを弾いている人がどれだけいるか?知らなくても音符は弾けるが、ショパン・コンクールのような舞台で満場を唸らせる演奏をしようというなら、カール・ベームが指揮者の条件とはと問われて「音楽の常識です」と答えたその事を心したほうが良い。その年にショパンと同じ20才だったシューマンが無縁であったはずはない。彼はビーダーマイヤー期の旧態依然たる人々を「ペリシテ人」と名づけて揶揄し、それに対抗する「ダヴィッド同盟」なる彼の革命のための脳内結社を作るが、フリーランスの音楽家に挑むも指を怪我してしまった不安な彼にとって心の要塞のようなものだったろう。『ダヴィッド同盟舞曲集』はもちろんのこと、『謝肉祭』や『クライスレリアーナ』を弾こうという人がそうした常識を身に備えていないというなら、僕には少々信じ難いことである。

(3)ベートーベンの後継者

その時代においてベートーベンこそ貴族にも教会にもひれ伏さず、群れを嫌い、権威を嫌い、束縛を嫌う叩き上げのスキルの持ち主だった。難聴だったことで彼の音楽に価値を認めた音楽家はいない。それは楽譜の読めない後世の信者が神殿に奉納した「天才伝説」という聖者の冠であり、モーツァルトの借金伝説と同様のものである。音楽家はまずピアノの即興演奏と変奏の技量で、そして何より名刺代わりの交響曲の作曲で、彼を人生の目標とした。新時代にフリーランスの音楽家として食っていくためにはベートーベンの正統な後継者だというレピュテーションを得ることが出世のパスポートだったからである。20才で法律を捨てて音楽で身を立てる決意をしたシューマンは、名誉もさることながら、それを得るコミットメントを自らに課したのである。

神童でありティーンエイジャー期に職業音楽家としての特訓を受けたモーツァルト、ベートーベン、ショパン、クララ、リスト、メンデルスゾーンらに比べ、作曲家としてのシューマンの心のありようには別種の立ち位置があるように思えてならない。私事で誠に恐縮だが、都立高校出で受験技術の訓練を積んでいなかった僕は大学で出会った有名難関校出に根本的に違う資質を見たが、ああいうものが20才まで作曲素人だったシューマンにあるように感じてしまう。10代の思考訓練は一生の痕跡を残すが、20を過ぎてからのは必ずしもそうならない。彼が根っからのロマンチストであるなら若くして十分に達者であったピアノでショパンのように詩人になり、交響曲やカルテットは書かなかったろう。しかし、彼はそういう人ではなかったのだ。町名(ASCH)を音化したり、ABEGGの文字を変奏したり、クララの文字や主題をミステリー作家のようにアナグラムとして仕掛けを施す論理趣味があり、バッハの平均律への執着、ベートーベンのピアノソナタ、交響曲のテキスト研究は文学青年の作曲修行などではなく、10代の思考訓練の賜物としての内面からの欲求であろう。その精神が青年ブラームスにも伝わり、ハンス・フォン・ビューローの「バッハは旧約、ベートーベンは新約」の言葉に受け継がれていったのではないだろうか。

ここでもう一つ、背景を俯瞰しておく。興味深いことだが、神学と哲学と法学と音楽はテキスト研究、解釈の方法論の厳格さにおいて科学に比肩する。神学についてあまり知識はないが、科学と神学は中世では同義であり、聖書の厳格なテキスト研究がマルティン・ルターのプロテスタンティズムを生んだと理解してる。音楽と法学は、明白に人間の書いたものなのに、あたかも神の法である科学の如く扱うという姿勢を、少なくともドイツ語圏ではとっていた。それはア・プリオリの法則ではなく、かくあるべしという「心理的態度」に過ぎないのだが、アントン・ティボー教授の「民事法は法律的数学」という比喩に見事に表象されている。後に音楽を数学的に扱う作曲家が現れるのもこの観察に整合的だろう。

音楽先進国イタリアには左様な心理的態度が芽生えなかった。「歌」に理屈はいらないだろうが、さらに本質的な理由として、カソリックが宗教改革と無縁であり続けたことと軌を一にするように思える。それは真にドイツ的な、ドイツ語世界での現象である。シューマンがとった態度を見ると、北イタリアを旅はしたが、ロッシーニを酷評し、オペラ等の歌は器楽の下に見る地点からスタートしている根っからのドイツ人である。アリアのように感じたまま気の向くままに心をこめて音楽すればいいという姿勢は程遠い。彼は評論家としてベルリオーズの幻想交響曲を医学の検体のような眼で眺め、第1楽章の自らによる子細な分析スタンスを「解剖」という言葉で端的に述べている。

(4)シューマンのファンタジーの深淵

一方で彼には、二面性の他方である、先達にはない非常にオリジナルな側面があった。文学からのインスピレーションである。文学者を志しライプツィヒ大学に学んだ父アウグスト、詩作を嗜んだ母ヨハンナから受け継いだ資質だろうが、彼の楽曲が生き残ったのは解剖、解析による堅固で論理的な要素の貢献よりも、その資質による詩的な要素の魅力によるところが多いというのは衆目の一致する所だろう。彼自身も、名人芸を浅薄としイタリア風を否定したが、同時に、規則にがんじがらめの対位法家を糞食らえとしている。「根本的に勉強したあとでなければ規範を軽蔑しないように。これ以上危険な反則はない」と述べている(「音楽と音楽家」38ページ)のに、「わたしはナイティンゲールのように、歌がつぎつぎとあふれてくる。わたしは歌って、歌って、歌い死にしそうだ」(同248ページ)とも書いているのが二面性の裏面だ。理性と情緒。その両方がバランスを時々に変化させながら、後にも先にも類型のないシューマンの音楽というものを形作っている。

彼は評論においても、ホフマンに負けず劣らず理性と情緒を駆使して美文調だが本質を鋭利に見抜く眼で音楽を語っている。シューマンの音楽評論はそのほとんどが、冒頭の「総合音楽新聞」(1798年創立)と同じライプツィヒでシューマン自身が発起人として1834年に創立した「新音楽時報」(Die Neue Zeitschrift für Musik)にて展開されることになる。「総合音楽新聞」の確立したベートーベン崇拝の伝統を受け継ぎ、シューベルトを発見し、ショパンの天才、ベルリオーズの新しさ、メンデルスゾーンの新古典主義を讃えるなど、ロマン派幕開け期の作曲家と作品の評価を高める貢献があったと評されているが、読んでみた僕の感想は、主情的、感覚的な人間と思われているシューマンが公平で客観的な眼を持っていることだ。ここにも二面性が現れている。

同年生まれのライバルでもあるショパンの持ち上げ方は理性を超えているように見えるが、彼の理性は科学のように客観性を内包した性質のものなのだ。シューマンにベルリオーズを称賛すべき何があるのか?「最高の力を持っているのは女王(旋律)だが、勝敗は常に王(和声)によって決まる」と述べている事実がある。そこで彼の幻想交響曲の第1楽章の子細な「解剖」を調べてみると、ブログで僕が「展開部ではさらに凄いことが起こる。練習番号16からオーボエが主導する数ページの面妖な和声はまったく驚嘆すべきものだ。」と書いた第1楽章のその部分に何の反応もコメントもしておらず期待外れだ。彼の称賛は和声も標題も形式も包含した新しい音楽(ノイエ・ムジーク)への情熱からベルリオーズをダヴィッド同盟の同志と見たものだと解するのが説得力があろう。マーラーが「私はシェーンベルクの音楽が分からない。しかし彼は若い。彼のほうが正しいのだろう」と評価したのと似たスタンスかもしれない。

「新音楽時報」は一時の中断を経て現在も刊行されているが、19世紀初頭から脈々と続く「ドイツ語世界」での批評家精神は畏敬に値する。批評、評論というものは主観に照らしたその物の形であるが、評者の思考プロセスに一定の普遍性、客観性が備わっていなくては説得力がない。評論にフロレスタンとオイゼビウスという ”二面性キャラ” を登場させ、知的に戯画化した文学的創作(ドビッシーが ”クロッシュ氏” によってそれを模倣しているが)がシューマンの評論を乾ききった理屈の干物にしないばかりでなく、自己の心のうちに潜む対立する2本のナイフによってその物の形をクリアに彫琢する。この手法は敬愛した文学者であるジャン・パウル、E.T.Aホフマンから継承したものであった。

バッハ、ベートーベンに習った「一定の普遍性、客観性」という入れ物のなかに、持ち前の詩情、ファンタジーの泉がこんこんと湧き出ているという様相が僕にとってのシューマンの楽曲の特性だ。

(5)「牡猫ムルの人生観」

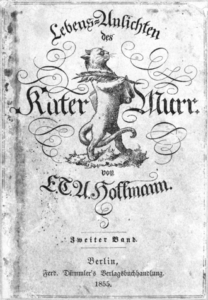

E.T.A.ホフマンの長編小説「牡猫ムルの人生観」は学識のある猫による自伝である。ムルは上述した楽長クライスラー(ホフマン自身だ)の自伝のページをちぎって下書きやインクの吸取り紙として使用したが、製本ミスでそれが挿入されたまま両者が交互に現れる形で印刷されてしまったという誠にトリッキーで実験的な構造を持っている。当然ながら、章ごとに場面も人物もガラッと変わるが、その様はミステリーのカットバック手法かと思う程だ。何か深い意図があるか?と思ってとりあえず身構えて読むと、実は単なる印刷の失敗でしたというタネは落語的でもある(それでも捨て猫のムルが引き取られるのがクライスラー自伝の始めに来ているので時間的連続性は担保)。

シューマンは自己の精神の内奥に潜む二面性を知り、まったく同じものをE.T.A.ホフマンに見た。ホフマンはこの小説で自己を楽長クライスラーに投影し猫ムルとの裏表の二面性を描いたが、クライスラーという自分のカリカチュアは、ジャン・パウルが自作に登場させたドッペルゲンガー(Doppelgänger、自己像幻視)である。10代のころジャン・パウル(マーラーの「巨人」の作者)を精読し、その世界に浸りきっていたシューマンは自己像をひとつ提示するのでなく、アポロ的人物(フロレスタン)とディオニソス的人物(オイゼビウス)に分割した。ふたりの対話で評論は書かれるが、実は彼らはそれを記述しているシューマンに対するドッペルゲンガーであり、シューマンは文面に出ないがシャーロック・ホームズに対する記述者ワトソンとして存在している。

同書は「そもそも猫が執筆なんて」というところからホフマンの術中にハマれない頭の固い御仁はお断りでございという軽妙洒脱とハイブロウな粋(いき)がスマートで格好良く、愛猫家の必読書である(ただし岩波の日本語版は絶版だ。独語、英語は入手できる)。そこはソフトバンクのお父さん犬と同様だ、それってアリだよねと楽しんでしまう姿勢がいいねという暗黙知が世間にあるからそのキャラが成り立つのであって、見た者は死ぬと伝わるドッペルゲンガーの不気味さはないが、何せ未完だから本当はどういう構想だったかは謎だ。

シューマンはこれを読んだインスピレーションで「クライスレリアーナ」を書いた。本作は漱石の「吾輩は・・」と歴史的名作をふたつも生んだ偉大な作品ということになる。E.T.A.ホフマンは生涯の業績をマクロ的に見てもお化けのように巨大だが、こうして細部をミクロで見てもやっぱりお化けであるというフラクタル型巨人である。漱石は作中で本作に軽く言及している。知ってるけどパクリでないよというスタンスだが、どう考えてもパクリだろう。それでも上質のパロディではあるから不名誉どころかお見事と称賛したい。ただ、漱石は猫に自分の言いたいことを語らせただけであり、ドッペルゲンガーの闇はない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマンの楽譜と病気の関係

2020 FEB 18 23:23:49 pm by 東 賢太郎

シューマンの楽譜を見ていると、大学で初めて憲法や民法を読んだ時のことを思い出すことがある。法文は読み手の呼吸と合わないから意味がすんなり入ってこず、へたくそな文章だと思った。しかし慣れてくるとわかる。『書かれるべきこと』を必要最小限の文字に落とし込み、読み手が勝手に解釈する余地も最小限にするとそうなるのだ。

後に仕事で契約書に遭遇する。契約は訴訟になったらという前提だから書きかたは確立していて、回りくどくて解りにくい箇所は往々にしてその契約の個性ある守りの難所なのだ。法学部という所はいわばそういうややこしい文章の訓練所であり、拙ブログもそうだが、くどいけど念押しまでして正確に伝えることがもはや僕の抜きさし難い習性となってしまっている。そのことは「精読」して下さる読者の方だけがわかる。内容が『書かれるに値すること』だったかどうか?それは、ぜんぜん別なことだ。

シューマンの譜面に一抹のぎこちなさを感じるのは、例えば、トロイメライの旋律と拍節の見かけの不一致とか、第3交響曲の冒頭について書いたこのブログのような箇所だ(シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第1楽章))。どうしてこうなるかというと、彼は心に浮かんだ楽想を『書かれるべきこと』として「採譜」したのだと思われる。立法者が必要なコンテンツを法律にするのと同じで、そのどちらの作業も英語はコンポーズ(compose)だ。そこだけ切り出せばエンジニアの如くメカニックな作業である。

シューマンは自著「音楽と音楽家」の「音楽の座右銘」の章にこう書いている(吉田秀和訳、岩波文庫、230ページ):

シューマンは自著「音楽と音楽家」の「音楽の座右銘」の章にこう書いている(吉田秀和訳、岩波文庫、230ページ):

作曲をするようになったら、まず頭の中ですっかり作ってしまうこと。そうして、その曲がすっかりできるまで、楽器で弾かないように。心の中から湧いてきた音楽なら、他の人がきいても、やはり同じようにうたれるだろう。もし、君が幸いにも活発な幻想力を天から恵まれていたら、さぞ君もただ一人でピアノの前に釘づけになったように何時間も座り込んで、和声の中に心の内を表現しようとするだろう。

以上は「子供のための小品集」の出版に際して子供に向けて書いた文章だが、彼の作曲法(過程)をうかがうことができる。「心の中から湧いてきた音楽」を和声まですっかり作ってからピアノで弾きなさい(つまり、譜面に書きなさい)と言っている。まさにこうして、ラインの冒頭はあの譜面になったのだろう。

シューマンの音楽はファンタスティックなものであるが、それは心の中から湧いてきた音楽という原石がそうだという話であり、それを採譜する作業にファンタジーがまぎれこむなんてことはあり得ない。そしてその作業の精度と速度は最晩年に精神の変調してをきたしてからもいささかも衰えを知らないということは、

「チェロ協奏曲は1850年10月10日から24日にかけて、交響曲第3番は1850年11月2日から12月9日にかけて、ヴァイオリンソナタ第1番は4日間、同第2番は6日間、ピアノ三重奏曲第3番が7日間と、驚くべき速筆で書かれている。『ヘルマンとドロテア』序曲はわずか数時間で作曲された」(wikipedia)

という事実で実証されている。つまり、それがロジカルに意味するところは、採譜された楽譜を深く研究しそのままを弾けば原石のファンタジーは現れるし、現れるように弾くことが良いシューマンの演奏ということになる。

シューマンは子供のころから晩年に至るまで日記を書き続けている。僕もそうなので想像してしまうが、何かの目的のためというよりは日々の出来事を書き残しておきたいからだ。シューマンは性生活まで書きこんでいるが、べつに何のためでもなくそういう性格なのだ。昨今だとそれって変質狂ですよなんて平気で病気にされかねないが、そんな風潮自体が成熟社会の病気だ。僕は数を数えるくせがあって、階段は縁起が悪い4、13回のステップにならないようにしたりするが、今どきはニュメロマニア(計算狂)なんて病気にされてしまう。高所恐怖症も閉所恐怖症も心療内科に行けばきっと病気だろう。

シューマンにはいろんな普通ではない個性があって、誘因となり得る病名は学者によると躁鬱病、梅毒、統合失調症、結核性髄膜炎、脳腫瘍と多彩である。どれであれたしかに病気だ。しかし、ひとつのことに異常にこだわり執拗に気に入ったリズムをくりかえすなどは、そういう症状を生む病気があるかどうかは知らないが、常識的には「性格」であり遺伝的形質と考えるのが自然だろう。ライン川に投身するのは尋常でないが、姉のエミーリエも29歳で入水自殺しておりそれも遺伝かもしれない。彼の「心の中から湧いてきた音楽」は持って生まれたものの投影であり、遺伝的性格の産物であったという考え方は自然に成り立つと思う。

逆に、日本では狂おしい病気が往々にして彼の楽想のファンタジーに関係づけられてしまう傾向を見る。それを言う人はほとんど「心の中から湧いてきた音楽」と「採譜するメカニックな工程」の区別に気づいていない。候補とされたどの病気の罹患者もファンタジーを好む性向になるという科学的論拠は聞かないし、僕の知るドイツ人、英国人のシューマン好きでそんなことを言う人は一人もいなかった。戦前の私小説で「肺をやる(病む)」「吐血する」が一種のマゾヒスティックな美学風に取り扱われたのを思い起こさないでもない(僕はその風情がおぞましくて読まなくなった)。日本病の一環かもしれない。

また、彼の管弦楽法を未熟と見て改定するのは完璧な誤り(error perfectus)である。見た通り、シューマンの「心の中から湧いてきた音楽」を「採譜」する能力は年齢でも病気でも微塵も衰えなかった。ということは、彼のスコアは忠実にその「音楽」を書き取ったものの具現であるはずで、地味に響こうが金管の書法が20世紀の進化した楽器にとって無用にぎこちなかろうが、マーラーやシューリヒトが違う風に書き直すことにソフィスティケイトされたいかなる意義、インテリジェンスも見出すことは僕には不可能だ。同じ意味で、「シューマンの音楽はファンタスティックなものである」と、楽譜に指示のない自己流を “ファンタスティック風に” 演奏する人にも、かけらも関心を持ちようがない。なぜかは彼に代弁してもらおう。

いわゆる華麗なひき方が、達者にこなせるようになろうと心がけないように。ある曲をひく時には、作曲家の考えていた印象をよび起こすよう努めなければいけない。それ以上をねらってはいけない。作家の意図を超えたものは、漫画と同じだ。

(ロベルト・シューマン、上掲書232~3ページ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が流儀の源はストラヴィンスキー

2020 JAN 27 22:22:34 pm by 東 賢太郎

ストラヴィンスキーの門をくぐったことで我がクラシック遍歴は始まった。ベートーベンの第九交響曲より詩篇交響曲の方が歌えるという時期が長くあり、頭の中のライブラリーの分量ではモーツァルト作品に並ぶかもしれない。こういう聴き方を音楽の先生はきっと推奨しないのだろうが、これでいいのだということをストラヴィンスキーが語ったある言葉で得心した。音楽に限ったことでなく、人生全般、生き方そのものに関わる言葉としてだ。

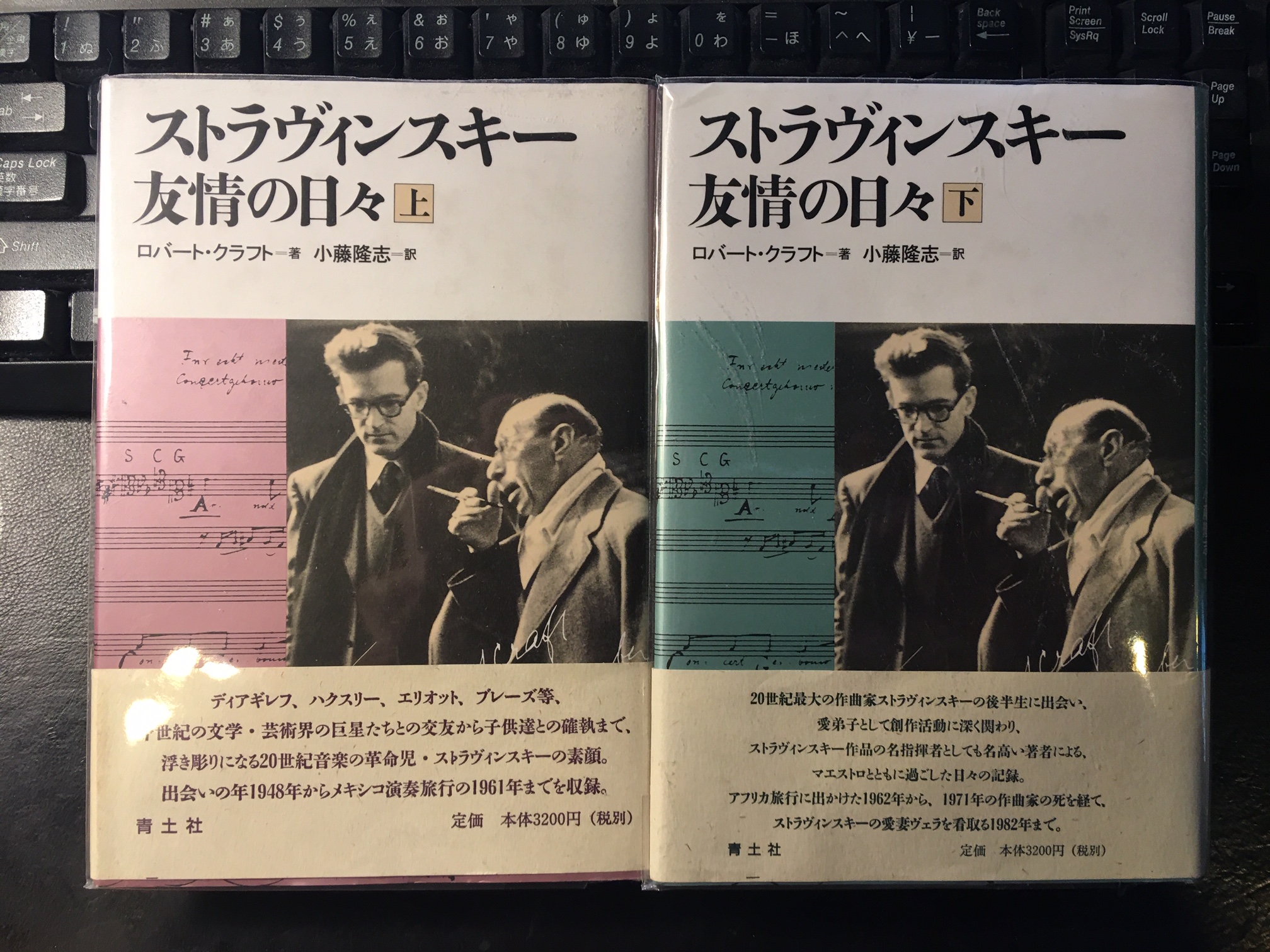

それはこの本にある。弟子で指揮者のロバート・クラフトが師匠との日々を日記形式で綴ったドキュメントだ。

質問者「いったい現代音楽とは何でしょうか」

I・S「いわゆる現代音楽は私にはどうでもいいのです。私の様式が現代的かどうかですか。私の様式は私の様式で、ただそれだけです」

これを読んで背筋に電気が走った。何もわかってない子供だから、ストラヴィンスキーは男として格好いいとシンプルに惚れこんでしまった。

高校生あたりから漠然と「格好いい人生を送りたい」という稚気に満ちた願望があった。何になりたいでもなく、自分なりに格好いいと想像する姿、それが、

「あっしにゃあ関りのねえこって・・・」

だった。これは当時流行っていた木枯し紋次郎のニヒルな名セリフである。それとストラヴィンスキーと何の関係があるんだ?それは脳内でこうつながる。

だった。これは当時流行っていた木枯し紋次郎のニヒルな名セリフである。それとストラヴィンスキーと何の関係があるんだ?それは脳内でこうつながる。

「現代音楽?あっしにゃあ関りのねえこって・・・」

他人が何をしているかなんて俺にゃぜんぜん関係ないぜ。そうだよな、世間体を気にしたり、八方美人で人に関わってたりしたら春の祭典は書けねえ。そう思った。中村敦夫は今風なイケメンではない。泥臭い。そういう顔じゃないとあのハードボイルド、ニヒリズムは出ない。誰が見ても素敵、カッコいいを目指しちゃいけない、そういう顔つきからは格好いいものは出てこないんじゃないか。

ストラヴィンスキーは音楽の渡世人だった。作風が転々としてカメレオンなんて揶揄もされた。しかしどれも彼の様式なのだ。もし三大バレエみたいな曲を一生書いてたら、それはそれで更なる金字塔を打ち建てたには違いない。しかし渡世人は安住しないのだ。誰にも世話にならず面倒かけず、風の吹くまま気の向くまま、どうせこの世にゃ俺ひとり・・・。彼の顔もタダものじゃない。

ストラヴィンスキーは音楽の渡世人だった。作風が転々としてカメレオンなんて揶揄もされた。しかしどれも彼の様式なのだ。もし三大バレエみたいな曲を一生書いてたら、それはそれで更なる金字塔を打ち建てたには違いない。しかし渡世人は安住しないのだ。誰にも世話にならず面倒かけず、風の吹くまま気の向くまま、どうせこの世にゃ俺ひとり・・・。彼の顔もタダものじゃない。

春の祭典は聴衆を暴徒に変え、警官隊まで出動させた。音だけの力で。これが音で人の心を動かす作曲を商売とする者にどれほどの脅威か。格好いいとはこういうことなのである。それほどの革命的な創造をしながら、しかし、彼は次々と違う響きに関心を寄せていく。成功なんかポイっと捨てちまって、どんなに求められても二度とそこには戻ってこない。うわべだけのカッコよさを求めて生きてるような薄っぺらな男にそんなことは逆立ちしてもできない。書く音楽以前に、自身が勇気に満ちたプログレッシブな人間なのだ。渡世の道は花園かもしれないが無間地獄かもしれない。地獄であっても、もがいて這い出せればそれが幸福だ。何が幸いするかわからないから世の中は面白い。こんな格好いい人生があろうかと思う。僕にとって、一つの成功に安住する人はすべからく、つまらない人だ。

若い時にこうして電気が走ると一生痕跡が残る。これ以来、僕の生きる流儀はだんだんこういうものに収れんしていった。

・興味ないことはしない

・空気を読まない

・群れない

・人と同じことはしない

・つまらないことに1秒も使わない

この道に言い訳は落ちていない。結果がすべてであって、結果を出すための工夫を死に物狂いでするしかない。こうして僕はスナイパー主義になり、結果は出さないが懸命に群れて、周囲の空気を率先して読んで、人と違うことは積極的に避け、興味ないことを忠犬みたいに黙々とする「満員電車のっちまえ族」とは決定的に袂を分かつ人生を送ることになった。

75才のストラヴィンスキーがロバート・クラフトと対談しているビデオがある。

弟子の質問に師匠が答えていく図式だが、テレビのドキュメンタリー番組だからやらせっぽさ満点だ。ロバートはド真面目なインテリ青年で質問は台本通りであるのがバレバレだが、ストラヴィンスキーは母国語でない英語で喜々として答えている。しかし本音を言わず大人の会話に終始しているのはこの録画が後世に残ると知っているからだろう。曲をスタジオ録音する際に安全運転になるのと似て、表面づらはあまり面白くない。

そこで、まことに僭越ではあるが、愚生が時にチラッと垣間見えるストラヴィンスキーの笑み、表情の変化、語彙の選び方などを手掛かりとして、大先生の本音をこっそり盗み取って注釈してみたいと思う(英語が聞き取りにくくひょっとしてヒアリング・ミスがあるかもしれない。そんなアホなという部分は切にご訂正、ご笑納をお願いしたい)。

ではご覧いただきたい。

TVカメラ用のポーズをつけ、ピアノに向かって作曲中を装う彼は精一杯の演技でカメラの脇に待機していたロバートを呼び入れる。音符を書き込む姿はエンジニアのように見える。別室は建築士の事務所みたいだ。色鉛筆まで動員して几帳面に書きこまれた彼の巨大なスコアは設計図を髣髴とさせるが、そのイメージにフィットする。

ストラヴィンスキーはこんな事を言ってる。以下、注はすべて筆者による。

8才で始めたピアノで音階練習をしていて、音階というものは誰かが発明したのだと考え、それならば自分が創ってもいいだろうとオリジナルの音階を作った。14才でピアノを習った19才の女性教師が好きになってしまった(注1)。やがて師匠、友人となるリムスキー・コルサコフの弟子に和声法、対位法を習ったが死ぬほど退屈で(注2)、師匠に君は音楽院には行かずに自習しろと言われた(注3)。

注1・old maidは俗語でセクシャルに意味深。母親にバレた。

注2・この教師は知識はあるが音楽知らずのただの馬鹿と本音はナメ切っている

注3・耐えられなかったのは和声法で、対位法は関心あったと決然と言う。彼は古典を研究し、形式論理を重んじ、論理の進化で作風を転々とした。退屈で済ますわけにはいかず、あえて繕ったコメントと感じる。

初めて会ったディアギレフはオスカー・ワイルド(注4)みたいな男で、とても優雅でシックで敷居がお高く、微笑みながらやさしく肩を叩いてキミの庇護者だよとにおわせるスタイルの人だった(注5)。ディアギレフは火の鳥の契約をする前にショパンのオーケストレーションをしてくれと頼んできた。春の祭典の初演のスキャンダルを彼は(興業としては)喜んだが、それを巻きおこしたのは私の音楽であって彼のバレエではなかったから嫉妬もしていた。

注4・アイルランド出身の作家。ここでは「ホモの性癖が過ぎて投獄され梅毒で死んだあいつ」という意味で引用されていると思われる。ディアギレフもその道で著名。

注5・ディアギレフとの縁で功成り名を遂げたものの、彼のニヤリとした表情には「あの食わせ者にはやられたよ」感が満載で、それ以上の関係を感じないでもない。ディアギレフは貴族で海千山千の起業家だ、10才下の若造をおだてて手玉に取るのはわけなかっただろう。

私が指揮台に登るのは、どの指揮者よりも聴衆をうならせることができるからだ。私の父は当代一流の、あのシャリアピンに比肩される歌手である。私は偉大な解釈者の息子であり、彼の強烈な劇的表現の才能を受け継いで指揮をしている(注6)。

注6・指揮者としての自分を血筋で正当化している。作曲者なのだから解釈の正統性をなぜ謳わないのか不思議だが、彼はスイスに亡命したため1917年の十月革命で財産を没収され、ロシアがベルン条約加盟国でなかったためにパリでのロシア・バレエ団からのギャラ支払も拒否されてディアギレフと争っていた。だから三大バレエは人気を博したものの彼にはあまり印税をもたらさず生活は困窮した。すでにアンセルメ、モントゥーら著名指揮者のレパートリーとなっており、彼はチャレンジャーだったから血筋まで持ち出す心理になったのだろう。このインタビューはコロンビア・レコードが彼の自作自演盤を市場に出し始めたころに行われたから、彼は売上に敏感だったろう。ただ、結果としてレコードは売れて彼は「生きたレジェンド」になり、米国作曲作詞出版家協会(ASCAP)が彼の印税のランクを上げたため収入が3万5千ドルから7桁に近い6桁台に急上昇して大枚をつかんだ。

私が自作を指揮をすると専門の指揮者たちが怒るが、その理由は私の音楽(の解釈)についてではない、収入が減るからだ。競争(を仕掛けられた)と思うのだ。『ショパン』の稼ぎより『ルービンシュタインのショパン』の稼ぎの方が多くなくてはいけないのだよ、わかるだろう?(注7)まあ彼は友人だから悪くは言えないがね(注8)。

注7:俺の曲にただ乗りして稼ぐ奴らは許せんという意味。三大バレエは花のパリで初演から話題を巻き起こして興業的に当たっていたのだから、若くて金のない彼に「チクショー損した」感が大きかったのは当然だ。彼は創作過程について詳しいコメントを残していないが、想像するに三大バレエの時期はロシア革命、亡命、裏切りと重なる彼のトラウマでもあるだろう。

注8:ルービンシュタインに「ペトルーシュカからの三章」を書いて献呈しているための弁解。作曲家は経済的に不毛だったペトルーシュカを金にでき、ピアニストは『ルービンシュタインのストラヴィンスキー』を手に入れられるグッド・ディールだったとにおわせる。

演奏家は、トランペットならその奏者が、私のイマジネーション(注9)のとおりの音を出さなくてはいけない。音のイマジネーションを分かり易くするためにクラフトマンシップについて説明してください(注10)。(クラフトマンは)物を作る人だ。その物は独創的(発明的)でないといけないが(注11)。

注9:ロバートに「アゴン」のスコアの変拍子をひとしきり解説して見せた後、ストラヴィンスキーが創造の核心に触れだした。ロバートには「それはどこからどのように来るのですか?」と質問してほしかった。

注10:ところがロバートは(たぶん台本を消化するため)この一見もっともらしいが実はくだらない質問にすり替えてしまった。

注11:別の場所では、演奏家は作曲家が創った鐘を鳴らす鐘突き人だ、鐘は突けばちゃんと鳴るように創られていると述べている。質問の脈絡が不明のためストラヴィンスキーは鐘はそう造られるべきと苦し紛れに答えているわけだが、誠にもったいない機会損失であった。

彼(注12)はその知識を自己流儀で獲得していたが、音楽というものを習得してなかった。とても優れた耳と記憶力を持ってはいたがね、ロバート、君のようにね、でも君は作曲家じゃないが、彼は作曲家だ(注13)。

注12:前述の初めて和声法、対位法を習ったリムスキー・コルサコフの弟子。

注13:これを言うストラヴィンスキーは、自分はパフォーマーではなく創造者だ、作曲家は演奏家より上だという強いプライドを漂わせている。2日後に「アゴン」を指揮するロバートはその言葉に反応を見せない。パフォーマーに徹したことで評価されたのだろうが、世間の評価はピエール・ブーレーズが上だった。

音楽は音を聞くだけではアブストラクト(抽象)であり、振動を感じなくてはわからない。音楽は音のリアライゼーション(具現化)であり、それは人の心の働きである(注14)。哲学者ショーペンハウエルは「音楽はそれ自体が宇宙である」と言っている(注15)。

注14:鉛筆をくわえてその先をピアノにくっつけ、ベートーベンは耳が聞こえないからこうしていたと実演しているが、言いたかったのはこれだろう。アブストラクトでないものが彼にイマジネーションとして心の働きを喚起し、音として “聞こえて” おり、それを書きとるのがリアライゼーションと筆者は理解した。別なインタビューで彼は「最高の作品とはまさに妊娠している母親のように、心と耳で感じられるものだ」と語っている。

注15:ショーペンハウエルの音楽論の部分を書きとっている。彼が全編読んでいたかは不明。8才でオリジナルの音階を創造しようとしたストラヴィンスキーの心の作用は万物の根源に向かうという意味ですぐれて哲学的、科学的であるが、前掲書によると、死生観などは呪術的でもある。

以上。

ここでストラヴィンスキーが本当にやりたかったわけではないであろうパフォーマーの仕事ぶりを見てみよう。1959年にN響を指揮した火の鳥である。選曲も管弦楽法も聞きなれぬバージョンの組曲であり、その差異により、彼が著作権を持って課金できているはずのものだ。終曲のおしまい、ロ長調になる部分のぶつ切れは彼がそりが合わなくなっていたアンセルメ(彼はフル・ノート延ばす)へのプロテストかと感じないでもない。

ストラヴィンスキー夫妻とロバートはこの年行われた皇太子ご成婚にかけて来日し、兼高かおるが同行して京都、大阪、箱根、鎌倉、日光を旅した行程が詳細にロバートの上掲書に記されているが、ストラヴィンスキーのために2回のリハーサルをつけたこと以外は5月1日のこの演奏会にはまったく言及がない。彼らの意識の中ではその程度のものだったのだろう。

上掲ビデオのNBC番組については、ロバートの上掲書に記述がある。6月12,13日で、その5日あとが巨匠の75才の誕生日だった。

最晩年のロバート・クラフト(October 20, 1923 – November 10, 2015)が1971年にヴェニスで執り行われたストラヴィンスキーの葬儀の思い出を語っている。最後の一言に衝撃を受けた、まさに感動的だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

魔笛とフランス革命-妙な台本の謎を解く-

2019 NOV 15 0:00:59 am by 東 賢太郎

「魔笛とフリーメーソン」なら世の中には書物があふれていて、メーソンを象徴する数字は3だから序曲の最初に和音が3回鳴るとか変ホ長調は♭が3つだとか、真実かもしれないがそうであってもなくてもまったくどうでもいいことが書いてある。では「魔笛とフランス革命」はとなると、自由・平等・博愛にひっかけたものは見たことがあるがそれはメーソンのスローガンにすぎないのであって、革命との抜き差しならぬ関連を論じたものは少なくとも僕は知らない。そこで、本稿ではその表題で僕の仮説を述べることにする。

「魔笛とフリーメーソン」なら世の中には書物があふれていて、メーソンを象徴する数字は3だから序曲の最初に和音が3回鳴るとか変ホ長調は♭が3つだとか、真実かもしれないがそうであってもなくてもまったくどうでもいいことが書いてある。では「魔笛とフランス革命」はとなると、自由・平等・博愛にひっかけたものは見たことがあるがそれはメーソンのスローガンにすぎないのであって、革命との抜き差しならぬ関連を論じたものは少なくとも僕は知らない。そこで、本稿ではその表題で僕の仮説を述べることにする。

矛盾するようだが、やっぱりそれを論じるにはフリーメーソンの話から説き起こす努力は避けて通れない。なぜなら、わが国ではフリーメーソンという言葉を持ち出しただけで「まゆつば物だね」と思考停止する人があまりに多いからだ。歴代アメリカ合衆国大統領のうち15人も関与があったメーソンがいかがわしいのにアメリカという国家はそうではないという理屈がどこかの教科書にでも書いてあるなら別だが、思考停止はあまり科学的態度とは言えない。

ニューヨークの自由の女神像の正式名称は “Liberty Enlightening the World” であり、「女」や「神」などが勝手に出てきてしまって誰も不思議と思ってない日本人の感性と、フリーメーソンをいかがわしいと意識させる感性とは近親関係にあるように思う。Enlightenmentというと、我々が世界史で習う「啓蒙思想」なるものがこれの英語であり、フランス語は Lumièresであることでわかるがラテン語の lumen(光)が語源であり、ルーメンは物理学で光束の単位になっている。啓蒙思想は封建社会の宗教的世界観に動揺を与え自然科学や近代哲学の伸展のエンジンとなったが、王侯の側にも啓蒙的君主となって新たな統治の道具と見立てる者が現れるほどの影響力があった。

”女神さん” のパワーは絶大であり、キリスト教的世界観が揺らいで教皇・教会の権威が揺らぎ、民衆は「ところで王権神授説ってなんだっけ?」と目覚め、絶対主義諸国のガバナンスの正当性が根源から崩壊していくというドミノ現象にいたる。このムーヴメントが暴力という実力行使を伴って最も先鋭化した国がフランスであり、Enlightenment はフランス革命の思想的基盤になった。「啓蒙」はニュアンスが丸まった訳語で僕は教室で意味がさっぱり分からなかったが、要するに、未開、愚鈍な者にぴかっとウルトラマンのスペシウム光線のように叡智の光を浴びせて賢くしてやるという意味だから「教化」が原意である。フランス革命とは、それを実践したものだとして貴族の殺戮という殺人罪を正義に変えてしまった後付けの美名である。英国がアドバイザーとなって旧体制打破に成功した明治政府も自らの政権奪取の正当性をそれに倣おうとしたが、さすがに革命はうしろめたかったのだろう、極めて日本的なソリューションとして天皇を前面に立てた王政復古をしておいて、殺戮の方は維新なる雅称に置き換えた。

”女神さん” が右手で高く掲げるトーチはEnlightenment光線で世界を教化してくださるのだが、この像は当初はフランスの彫刻家でフリーメーソンであるフレデリク・バルトルディ、エッフェル塔の設計者でやはりメーソンであるギュスターヴ・エッフェルらが1867年のスエズ運河開通式でエジプトに贈る「イシス神像」だった。イシスなら ”女神さん” でも “観音さん” でもよかったかもしれないが、エジプトに拒否されたので構図を変えてニューヨーク市にもらわれることになった。寄贈者はフランス最大のフリーメーソン・ロッジであるGrand Orient deFranceで、受贈者はGRAND MASTER OF MASONS IN THE STATE OF NEW YORKと台座にある。

つまり、自由の女神はフランスのメーソンが、初のメーソン国家であるアメリカ合衆国の建国百周年を祝してアメリカのメーソンに贈ったプレゼントだった。僕が卒業したウォートン・スクールはペンシルバニア大学の経営大学院だが、同校は1740年にベンジャミン・フランクリンらが創立したアメリカ最初の総合大学だ。フランクリンといえば避雷針とくるのが我々日本人だが、フランスをアメリカ独立戦争に参戦させ、それに勝利して1776年に独立宣言を起草した男ということの方がよほど重要だ。彼がそういう活躍をできたのもグランド・マスターというフリーメーソンのロッジの最高幹部だったからである。

アメリカ独立革命はFrench Revolutionに習ってAmerican Revolutionと呼ばれる。絶対王政支配の打破、植民地支配の打破はどちらもEnlightenmentがもたらした勝利であるという点でメーソンにとっては同質であったからだ。アメリカがパリ条約を締結してイギリスから法的に独立したのが1783年で、その翌年にモーツァルトはフリーメーソンに入会している。そこで得た情報からやがてEnlightenmentのご本家であるフランスでも何かおきると感じたはずだが、まさか国王、王妃がコンコルド広場で斬首されるとは夢にも思っていなかったろう。

地元ウィーンでの揺動を期待して1786年に「フィガロの結婚」を仕立てたが、後に「皇帝ティトの慈悲」を書くように、彼はハプスブルグ王政が壊れることを予想も期待もしていない。ウィーンでの Enlightenment がヨーゼフ2世をさらなる啓蒙的な名君へと導けば出世を阻む守旧派のダニのごとき取り巻き貴族を一掃してくれ、ひいてはイタリア人のサリエリを排除するか悪くても後継者になれるかもしれないぐらいの期待であったと考えるのが順当であろう。彼はオペラハウスを席巻したかった。フィガロで政治的揺動をしつつ作曲家としての実力のデモンストレーションもすることは一石二鳥であり、二重のモチベーションから稀代の名作が生まれたと思われる。

フィガロがメーソン情報を動機としたオペラなら、魔笛はメーソンを描いたオペラであるというのが通説だ。確かに、先日のワルシャワ室内歌劇団の上演を見ていて、第2幕以降は入会儀式ばかりであり、もしパパゲーノ、パパゲーナがいなければさぞかしつまらないオペラになったろうと感じていた。しかし、わからないことがあった。彼はなぜ、基本的に何らセクシーではない題材であるメーソンのオペラを書く気になったのかということだ。前年に共作した「賢者の石、または魔法の島」がそこそこ当たっており、魔笛とは数々の共通点があることから二匹目のどじょうを狙ったという指摘もあるものの、両作品の出来栄えは比べるのもアホらしく書く気もしない。

それだけだろうか?僕は同じ1791年の、どちらも彼自身の作である「皇帝ティトの慈悲」と「魔笛」のクオリティの差(これは誰が聴いてもわかる、雲泥の差だ)がとても気になっていた。フィガロがそうだが彼はモチベーションの多寡が作品に出る人で、モーツァルトに駄作はないなんてことはない。魔笛の音楽の質の高さは彼の全作品を見渡してもダントツであり、それがあの妙ちくりんなストーリーについている、何なんだそれは?というのが長年僕の解けない謎だった。それが先日、上野の東京文化会館で、ある仮説が浮かんだ。音楽が Enlightenment をくれたのかもしれない。

白水社のモーツァルト書簡全集6巻は計5回読んだ。再読しない主義だから愛読書といえる。本書は父子によって書かれ、読者の関心の在り方で多様な光を放つ秀逸なドキュメントだが、まずは彼の旅の足跡を辿るのが楽しい。あれっ、あんなところに彼は行ったのかという発見があり、例えば父とナポリからポンペイの遺跡を見物しに出向いている。その行程は車で辿ったことがあるが、ベスビオ火山はモーツァルトの当時は活動期で噴煙を吐いており、イシス神殿には装飾や備品がほとんど当時のままに残っていてポンペイを世界に知らせるのに貢献したそうだ。僕は27才のころそこで目の当たりにした光景が脳裏に焼きついて、庭の噴水から引いた水が美しいモザイクを敷いた居間の溝を涼やかに流れるポンペイ式の家に住みたいと思うようになってしまった。

白水社のモーツァルト書簡全集6巻は計5回読んだ。再読しない主義だから愛読書といえる。本書は父子によって書かれ、読者の関心の在り方で多様な光を放つ秀逸なドキュメントだが、まずは彼の旅の足跡を辿るのが楽しい。あれっ、あんなところに彼は行ったのかという発見があり、例えば父とナポリからポンペイの遺跡を見物しに出向いている。その行程は車で辿ったことがあるが、ベスビオ火山はモーツァルトの当時は活動期で噴煙を吐いており、イシス神殿には装飾や備品がほとんど当時のままに残っていてポンペイを世界に知らせるのに貢献したそうだ。僕は27才のころそこで目の当たりにした光景が脳裏に焼きついて、庭の噴水から引いた水が美しいモザイクを敷いた居間の溝を涼やかに流れるポンペイ式の家に住みたいと思うようになってしまった。

ポンペイは13才のモーツァルトにも鮮烈な印象を残したろう。ところが手紙には感想や心情に類するものが何も書かれていないものだから、僕はしばらくは彼がそういうものに無関心で不感症かもしれないと思い込んでいた。しかし、そうではないのだ。魔笛の舞台であるエジプトに行ったことがなくとも、彼はポンペイ遺跡のイシス神殿は見知っている。それが第2幕の合唱、“O Isis und Osiris” と歌われるように魔笛の借景となったのではないだろうか。

足跡ばかりではない、書簡集はモーツァルトや家族をとりまく日々の雑多な人間模様やふりかかる難事を通じ彼が何を思いどう行動したかをリアルタイムで一緒に体験し、肌で共感できる場だ。彼はわがままで自信家で幾度も度を越し、失言し、チャンスを逃し、親にもらったものの大きさにしてはコスパの悪い人生を生きた。もっと楽に生きられたろうし、いくつかオファーのあったマイナーなポストを謙虚に受けていれば良いご縁に恵まれたかもしれない。ロンドンへフィガロをもって行っていれば英国人に最高のエンタメとなってハイドン以上の人気を博し、間違いなく億万長者になったろう。

しかし、彼はそうしなかった。自分ではどうしようもない身分の壁に怯むことなく立ち向かった。書簡の随所に感じられるが、彼は王侯貴族など心中では馬鹿にしきって歯牙にもかけぬ超然とした能力主義者であり、強者が報われて当然とする資本主義的思想の持主であり、ビッグ・スペンダーのエピキュリアンであった。すぐれて社会主義共同体的であるドイツや日本の国民性からして決して好かれる性格ではない。それが、愛する天才にそうであって欲しくない人たちによって、短調作品にちらりと本音を吐くかわいそうな弱者というプロレタリア文学的な鋳型に押し込められていったのである。

それがとんでもないお門違いであることはすでに書いた。絶対王政を支えたアッパー階層である封建領主、有産市民のどちらの身分でもなかった彼がなぜフリーメーソンに唐突に入会して儀式用の音楽を嬉々として書き上げるほど熱中したのかは弱者論では説明できない。彼はプロレタリア文学的な人たちほど政治にうぶではなく、メーソンでの会話でやがてフランス革命に至る硝煙のにおいを嗅ぎ取って勝負に出たバリバリのリスクテーカーだ。父レオポルドやヨーゼフ・ハイドンは定年まで勤めるサラリーマンであり、メーソン入会はしても穏健な旧世代にとどまったが、モーツァルトは若くして飛び出して起業するような急進派の急先鋒だったのである。そのリスクが想定外に爆発して貴族から総スカンになってしまったが、人間界の常識として、それをもってこういう人をかわいそうな弱者と呼ぶことはない。

たとえば、父への手紙で22才のモーツァルトはヴォルテールの死のニュースにふれている。この百科全書派の啓蒙主義者につき父子は平素から会話していたことをうかがわせるが、このこと一つをとっても父の政治的洞察力はとてもアウグスブルグの一介のヴァイオリン弾きのものではない。そのヴォルテールはパリのフリーメーソンだったが(彼を入会させたのはベンジャミン・フランクリンだ)、死後に膨大な著作の版権を買い取って全集として世に広めたのがフィガロの原作者でやはりメーソンのボーマルシェであり、モーツァルトの遺品にはボーマルシェの著作があった。以上の人々全員が、これまたバリバリのリスクテーカーだ。戯曲『狂おしき一日、あるいはフィガロの結婚』がパリで初演されたのは1784年で、貴族を批判、風刺するこの劇にルイ16世は「上演を許すくらいなら、バスティーユ監獄を破壊する方が先だ」と激昂した。モーツァルトは同年の12月にフリーメーソンの慈善ロッジ(ウィーン)に入会しているのである。

モーツァルト⇒フリーメーソン⇒フィガロの結婚⇒フランス革命

と一本の糸で繋がった。その最後の2つについてはナポレオン・ボナパルトが「回想録」で、

“「フィガロの結婚」によってフランス革命は動き出していた “

と書いていることでも裏付けられようが、その「動き出していた」時期こそが、モーツァルトが通称フィガロ・ハウスで人生の絶頂を迎えていた時期だったのである。「フィガロの結婚」において女たらしの貴族に赤恥をかかせて嘲笑し、次の「ドン・ジョヴァンニ」では復讐に燃える騎士長の幽霊の手を借りてとうとう女たらしの貴族を地獄に落としてしまった。ではその次には何が来るべきだったのだろう?

「魔笛」である。

その台本を書いたシカネーダーはモーツァルトのフィガロができる前の1785年に、ボーマルシェのフィガロのウィーン上演を目論んでいたが危険思想であるとして差し止められた。ルイ16世の激昂と危機意識は遠く離れたハプスブルグ王室でもある程度までは共有されていたことをご理解されたい。そしてもうひとつ、フリーメーソンであったシカネーダーも「フィガロ」の貴族批判精神の賛同者だったのであり、その彼が「貴族死ね」のモーツァルトと意気投合して書いたのが「魔笛」だった事実をまず心に留め置いていただきたい。

以下が僕の仮説である。「ザラストロ」のモデルはウィーンのメーソン支部を率いるフォン・ボルンという実在の人物であり、存在感をもってエジプトの神殿に君臨している。一方で敵役の「夜の女王」は雷鳴と共に天空から現れる生身を感じない幻のような存在である。これはなぜだろう?夜の女王はハプスブルグ帝国の象徴マリア・テレジア女帝のお化けだからである(彼女は1780年に亡くなっている)。お化けは次のオペラ、ドン・ジョヴァンニにも石像の姿となって堂々と出てくるから不思議でもない。次に、パミーナだ。この役は生身の人間として感じられるのは当然だ。夜の女王の娘であるパミーナは、従って、マリー・アントワネットであるということになり、この王妃は作曲当時にパリに住んでいたからである。パミーナはザラストロに連れ去られ、女王はそれを嘆いている。オペラで女王は娘に剣を与え、「これでザラストロ(=メーソン)を刺し殺せ」と迫る。

それを現実の出来事と重ねてみると、透かし彫りのように面白いことが見えてくる。魔笛が構想されたころ、マリー・アントワネットも嫁入り先のパリで身が安全ではなかった。まるでパミーナのように。パミーナはザラストロの神殿から脱出を試みるが、奴隷頭モノスタトスに捕らえられてしまう。マリー・アントワネットも、革命の危険を悟って庶民に変装し馬車でパリ脱出を試みるが、革命軍に捕獲され連れ戻されてしまうのである。それ(ヴァレンヌ事件)は1791年6月25日の出来事だが、その2週間前(6月11日)に、モーツァルトは「魔笛」の第2幕(第11曲)のこの音楽を書いているところだった。フランス革命と魔笛の作曲は同時進行していたのである。

魔笛の完成は1791年9月28日だ。その1か月前、ハプスブルグのレオポルド2世はピルニッツ宣言を出し、妹の嫁ぎ先であるフランス王室を守るためオーストリアの軍事介入をほのめかす。革命軍への事実上の宣戦布告である。ここからマリー・アントワネットはオーストリア軍と通謀し機密を漏らしていると疑われれ、ますます身に危険が忍び寄ることになる。モーツァルトは、かつてシェーンブルン宮殿の御前演奏で求婚(?)した王妃を覚えていないはずはないし、むしろ何らかの感情、思慕があったのではないだろうか。兄レオポルド2世の統治するウィーンに戻って欲しかったのだろうか、それとも別な安全な場所に救済されてほしかったのだろうか?

少し時をさかのぼるが、重要なことがある。音楽、演劇好きだったマリー・アントワネットが自分の館であるプチ・トリアノンに作らせた小劇場で1785年9月15日に上演されたボーマルシェの演劇「セビリアの理髪師」にロジーナ役で出演したことだ。自分たちを殺そうと鼓舞する劇に王妃自らが出るなど信じ難いが、彼女に思想的背景や策略があったとは思えず単にお遊びだったようだ。しかし、「セビリア・・」は周知のとおり「フィガロ」の前編で、ロジーナはアルマヴィーラと結婚して伯爵夫人になるのである。前述のように、その「フィガロ」に対して旦那のルイ16世が「上演を許すくらいなら、バスティーユ監獄を破壊する方が先だ」と激昂しているのだから夫婦仲まで心配になるが彼女の真意は分からない。

これを知ったモーツァルトは彼女が王妃という立場にもかかわらず王政派保守一点張りではない啓蒙された王妃と解釈し、そうであればフランス革命軍による救出もありと思った。その確証はないが、そこまでお気楽な女性と思ってなければそう解釈しても不思議ではないし、むしろタミーノが現れて助けてというシグナルと思ったかもしれない。逃避先は革命までは至りそうにないウィーンのフリーメーソンであり、その庇護者はオペラではフォン・ボルン演じるザラストロだが、現実はメーソンの Enlightenment によって慈悲ある啓蒙君主化したハプスブルグ宮廷である。もちろん、宮廷楽長はモーツァルトなのである。マリー・アントワネットは絶対王政の悪の代表である母、マリア・テレジアに捕らえられ、王政の仲間であるパリのブルボン王朝に幽閉され危険な目に遭い、革命軍とフリーメーソンに救出され逃避行の末に啓蒙君主になったウィーン王室に戻って幸せになる。これなら魔笛は『貴族と革命軍のバトル劇』として筋が通るというのが僕の仮説である。

モーツァルトは2年後にコンコルド広場に彼女の首がころがるとは知らずに世を去った。

(こちらへどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

E・C・ベントリー 「トレント最後の事件」

2019 OCT 16 23:23:35 pm by 東 賢太郎

ベントリー(1875-1956)の「トレント最後の事件」(Trent’s Last Case)は1913年、「春の祭典」がパリで初演された年の作品である。

先日、池袋の書店でたまたま手に取って「最初の事件」はなかったことを知り、愚を悟った。「レーン最後の事件」と同様に X、Y、Z (の悲劇)にあたる物があると思い込んでおり、順番通りでないと嫌な性格なので読まずに死ぬところだった。

面白い。久々に、ほんとうに何十年ぶりに、古式ゆかしい本格っぽい香りのする滑りだしでわくわくさせられた。中盤でトレントが新聞社への報告書の中で謎解きを開陳するが、ロジックの要所で文字に点々がふってある。これはエラリー・クイーンの同様の個所でおなじみの景色であり、それを見ただけで興奮するパブロフの犬になる。

しかし、とても恥ずかしいことだが、僕はそれをクイーンのパクリと思って読んでいた。しかも、「推理小説に恋愛を取り入れたのが新しい」との世評にだまされており、本作を「本格物に恋愛でひねりを入れた新機軸の色モノ」と勘違いして読んでいたのだ。

とんでもなかった。英国でアガサ・クリスティが現れるのが1920年、米国ではヴァン・ダインが1926年、エラリー・クイーンが1929年、ディクスン・カーが1930年(以上、処女作刊行年)である。トレント(1913年)はまだコナン・ドイルが『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』を執筆中に書かれたのであって、こっちが先なのだ。

推理小説が普通小説と明確に分化する初期の試みとして人間に焦点を当てる恋愛が有機的にプロットに組み込まれ、英国人イーデン・フィルポッツの「赤毛のレドメイン家」(1922)を懐かしく思い出したが、この試みは米国の作家たちには遠ざけられたから新機軸ではあったが不発に終わっていた。

真の新機軸はそこではない。探偵が「観た」殺人現場の不可解さ、どうしてそんな妙な死にざまになってしまったか?が魅力的であることだ。これは成功作の必要条件だが、そうであればあるほど整合的解決に導いて読者を納得させるのは容易でないトレードオフがある。ネタバレにならないように書くが、不測の因果関係で魅力を最大化しつつそれをクリアしたのが実に素晴らしい。

エラリー・クイーンは「点々」だけでなく、「妙な死にざま」もトレントを継いでいると思う(レーン最後の・・・も題名からしてそう)。「Yの悲劇」、「スペイン岬」、「エジプト十字架」はもとより、国名シリーズでは駄作に属する「チャイナ・オレンジ」などフレデリック・ダネイが「妙」だけに賭けた観すらあるが、謎の組成に謎解きが依存する構造において「Y」が近似する。クイーンはロジックの範囲でそれを解いて見せたが、トレントはそこは断念し告白に依存した点が未だ形式の萌芽であり、恋愛をからませた要因と思わせる点だろう。ヴァン・ダイン、クイーンが恋愛を排除したのはロジックの解決のキレを希薄化させないためだったと思う。

E・C・ベントリーはチェスタートンのセント・ポールズ・スクールの1年後輩、無二の親友で、マートン、オックスフォード大学を経て新聞記者となった人物である。原文で読んだわけではないが、文章、描写、ロジック、非常にシャープで文学性もあり、まぎれもないインテリだ。上掲版の訳文も日本語としてすばらしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

非情でなければ生きて行けない

2019 AUG 6 9:09:17 am by 東 賢太郎

ビジネスをするということは非情になることである。冷たくということではない。ハードボイルドな人間というイメージが近い。フィリップ・マーロウのセリフ、「非情でなければ生きて行けない。優しくなれなければ生きるに値しない(If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.)」の “hard” は「タフ」と訳されているようだが、それならばなぜ筆者のレイモンド・チャンドラーが tough と書いていないのか説明できない。しかも、タフであることと優しいことは両立するから意味が通らない。gentle (優しい、寛大で)の対立概念(両立しない)である hard なら非情(感情に左右されない)というほどの意味だ。ハードボイルド(固ゆで卵)のハードの比喩もそれに掛けているのである。つまり、

ビジネスをするということは非情になることである。冷たくということではない。ハードボイルドな人間というイメージが近い。フィリップ・マーロウのセリフ、「非情でなければ生きて行けない。優しくなれなければ生きるに値しない(If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.)」の “hard” は「タフ」と訳されているようだが、それならばなぜ筆者のレイモンド・チャンドラーが tough と書いていないのか説明できない。しかも、タフであることと優しいことは両立するから意味が通らない。gentle (優しい、寛大で)の対立概念(両立しない)である hard なら非情(感情に左右されない)というほどの意味だ。ハードボイルド(固ゆで卵)のハードの比喩もそれに掛けているのである。つまり、

情には厚いが、流されないということである。

僕はもともとそういう人間でなかったが、それでは I wouldn’t be alive になろうというひどい目にたくさん遭った。それと、僕の生来の人間に対する価値観が合体し、広い意味での “ファミリー” を守ろうとすると、好むと好まざるとに関わらずそうなるのである。僕はウソが大嫌いだ。好きな人は無論あまりいないだろうが、ウソには悪質なのと仕方ないのがある。仕方ないというのは、見のがすのが大人のマナーという範疇のものだ。これはよくある。「言わぬが花」もマイルドなウソではあり、それがおつきあいの潤滑油になったりもする。

積極的なウソはいわばトリックであって、何らかのこちらの不利益において自己の利益を計ろうとするものだ。ビジネスというものは必ずその計算があるのだからこっちもわかっている。理さえ通っていれば僕は万事を是々非々で聞く。はっきりそう言えばいいのに、言えない理由があるのである。それが何かを知る義務も必要もない。即座に関係終了だから。なぜか?そういう人とのつきあいは、やがて If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. に至ることを知っているからだ。だから問答無用で切る。チャンドラーもそういう男だったんじゃないかと思っている。

この「理さえ通っていれば」という部分が大変に重要だ。それでも「是か非か」はあるが、少なくとも、どんなものでも、僕は必ず真剣にどっちかを考えて判断する。理はないが情でしてくれるだろう、そこをなんとか、わかってくれますよね、という申し出を認めたことはいまだかつて一度もない。判断材料がないからだ。それをしないから情がないと思われても構わない。そういうことが嫌な人間だとわかっていない人、そういう世界やレベルの人とつきあうのは精神衛生上よろしくなく、このトシになって体に悪いことを好んでする理由はない。

僕は韓国に仕事上の友人、知己がたくさんいるがこういう政治情勢になると行き来はできそうもない。しかし彼らはみな理の通った立派なインテリだからつきあっているのであり、一緒こたにしたらそれこそ情に流されているということだ。国と国がどうなろうと彼らとの関係が微塵もおかしくなることはない。国は「挑戦に打ち勝ち、勝利の歴史を国民と共にもう1度作る」と息巻くが、いったい日本の誰が挑戦なんかしてるんだろう?このままだと株もウォンもさらに暴落だろうし財閥は逃げる。経済をぼろぼろにして北朝鮮と対等合併を狙ってるならそれなりに理だが。

アメリカは「俺が一番大事」が理である。困ったちゃんのジャイアン様だが、非情に分かり易いという利点はあり、そもそもないよりましだ。「わかってくれますよね」を無視すると逆切れされるようなことはなく、理でつき合える。日本は外交で gentle である必要など全然ない。If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. でいいのである。日本は早く死んでくれと願ってる「なりすまし」の新聞やテレビがどれなのか、賢明な日本国民がそれを見抜く好機がこの1か月であった。ここからもっと白日の下にさらけ出されるだろう。繰返すが、積極的なウソはいわばトリックであって、何らかのこちらの不利益において自己の利益を計ろうとするものだ。トピックが森羅万象の何であれ、僕は万事に渡り、「なりすまし」のウソつきが虫唾が走るほど嫌いだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

音楽の偏食はあたりまえである

2019 JUL 15 17:17:34 pm by 東 賢太郎

演奏家にはレパートリー(repertoire)がある。何でも初見で弾けるピアニストはいても、それが即レパートリーというわけにはいかない。演奏家は自分の何らかのステートメント(statement、声明、自己証明)を他人の書いた楽曲に乗せて発信する人という認識が19世紀後半に主流になり、聞き手はそれを愛でに会場に来るというのが現代に至ってオペラやコンサートの定型的な図式となった。つまり演奏家とはステートメントによって自らを世にアピールする存在であって、その一点において「弾ける曲」と「レパートリー」とは決定的に違う。

自分で音を紡ぎだす肉体的制約のない指揮者はレパートリー選択の自由度は高いと書いてそれほど間違いではないように思う。カラヤン、オーマンディー、ネーメ・ヤルヴィは何でもござれのイメージがある。実はカラヤンはそうでもないが、守備範囲は前任フルトヴェングラーよりずっと広かった。かたやジュリーニやカルロス・クライバーは狭かったが、だからふたりがカラヤンに劣ると思う人は少ないだろう。ステートメントの品質は物量で決まるわけではない。

このことは演奏する側ばかりでない、聴く側にもあると思うがいかがだろう。僕は幼少時に偏食だったので「なんでも食べなさい」と言われて育ったが結局そうはならなかった。おそらく多くの方がちょっと苦手なもの、嫌ではなくて出てくればいただくが、自らレストランではあまり注文しないものがあるのではないだろうか。食物と違って音楽は生命維持に必要なわけではないから好き嫌いで選んで文句を言う人はいないし、一切聞かないという選択肢だってある。

つまり音楽は偏食があたりまえなのであり、僕のようにベンチャーズもモーツァルトもメシアンも半端なく日常的に好きだという雑食はむしろマイノリティである。好きの根っこは古典派にありそうな気がするが今は音楽室に入るとラフマニノフPC3Mov2冒頭とブルックナー7番Mov2冒頭を弾くのが日課であり、どうしてもその欲求に負ける。それがどこから湧き出てくるのかわからない。その5人の音楽家の作品に僕に響く何らかの共通因子があるということだけは確実だが解明したところで誰の役にもたたないし日本のGDPにも世界平和にもならないからしない。響く器のほうが僕なのだと定義すれば足りる。畢竟、それがステートメントの本質である。

僕のレパートリーは学生時代にできて、そこからは忙しくてあまり進化していない。浪人して若さとヒマが両立しており、当時だと3回で暗記OKだから図書館でかたっぱしから聞き、それはできた。万事興味ないことは覚えないから花や木の名前は数個しか言えないが、好きな曲はオペラでも室内楽でもバスを暗譜で歌えるまで記憶しており、そうなったものを僕は自分の鑑賞レパートリーとして認識している。ブログで曲名タイトルで書いた楽曲はすべてそれに属している。ブログもステートメント発信だからそれが自分であるという表明であり、レパートリーでない音楽への意見表明は僕の価値基準からは不適格だからそれに自分を代表させようということはあり得ない。

お気づきかもしれないがイタリアオペラはボエーム1曲しかない。プッチーニは多少好きということでスカラ座、コヴェントガーデン、メットなどで代表作はぜんぶ聞いているがそれでも記憶には至っていない(つまり続けて3回聞いてない)。「ボエーム」と「その他全部」でボエームのほうが重い。ボエームの音源は17種類もっていて魔笛の18種に次ぐから全オペラの堂々第2位なのであって、どうしてそれがイタオペという鬼門のジャンルに鎮座しているのか不思議でならない。10余年ヨーロッパに住んでいてヴェルディを歌劇場できいたのは数回で、そんなに少ないのに回数すら覚えてないしアイーダは白馬が舞台に出たのしか覚えてない。レコード、CDを家で全曲通したことはない。

ちなみにイタリア国や文化が嫌いなのではない。イタメシもブルネッロ・ディ・モンタルチーノもローマ史も半端なく好きだし、カエサルは尊敬してるし、スキー場もゴルフ場もグッドだし、クルーズは2回したし観光で一番たくさん訪れた国だし、アマルフィの油絵を居間に掛けて毎日眺めている。しかもミラノではイタオペ大権現トスカニーニの墓参りまでしたのだ。なんで「オペラ好き親父」でないの?わからない。出てくればいただくが自分からは食べないというのは英語で indifferent (どっちでもいい)であるが、無関心なもののために4時間を空費することは耐えられないという理由から僕はヴェルディはマーラーと同じく嫌い(dislike)だといって差し支えない。

それでヴェルディ、マーラーの音楽に身勝手な優劣を論じているつもりはまったくない。記憶してもいない曲を論じる資格はないというのが僕の絶対の哲学である。単に、二人の音楽の効能、一般には予期される化学反応が僕にはいささかも発揮されないということだ。「効きますよ」という薬を何度飲んでも効かないだけのことで、だから何百万人が「効きます」と声高に言っても僕には関係ないのである。正確に繰り返せば、薬は indifferent な存在なのだが、飲む時間の空費が dislike なのだ。イタリアはいつでも行きたいが、行って音楽を聴かないでOKな欧州唯一の国だ。ベニスでもフィレンツェでもナポリでもボローニャでもジェノバでも聴いてないし、ミラノではスカラ座には3回入ったが2回はワーグナーとグルックであり、一番時間を費やしたのはモーツァルトの足跡巡りだった。

石井宏著「反音楽史」(新潮文庫)は僕が教育の過程でドイツ人学者たちの洗脳の餌食になっていた可能性を示唆してくれた。そうかもしれないしそれではイタリア音楽にとって不遇でアンフェアとも思うが、仮にそうだとしてその洗脳がなければ僕がヴェルディ好きになったかといえば全くそうは思わない。学者がいくら頑張ってもモーツァルトやベートーベンの音楽が優れていなければこういう世の中にはなっていないし、逆に、「反音楽史」でなるほどとなってもイタリア音楽の魅力がそのことで倍加するわけでもない。似たことで、近隣国が我が国に対してそれ同様の歴史評価逆転劇を狙っていろいろの仕掛けを考案されご苦労様なことだが、ドイツ音楽と同じことで、古より和をもって貴しとなしサムライの精神で研ぎ澄まされた我が国の精神文化の優位性が揺らぐはずもないのである。

クラシックと一口に言ってもバロック前、バロック、ロココ、古典、ロマン、後期ロマン、近代、現代に分科し、演奏形態で教会音楽、オペラ、声楽、協奏曲、管弦楽、室内楽、器楽、電子音楽に分科して両者がマトリックスを成す。その個々に硬派な演奏家とファンがおり、通常はあまりまたがらない。僕の記憶ストックは時代として古典前後が多いがそれはユニバースがそうなためで、ユニバース比でマトリックスのセグメントでは近代・管弦楽のシェアが高い。そこに位置する著名作曲家がレスピーギしかおらず、ロマン・オペラしかないイタリアは国ごと視野になく、後期ロマン/近代・オペラであるプッチーニだけが残ったということだと思われる。

近代・管弦楽の硬派なファンとしては僕は分科またぎができる方で、クラシックの中においても雑食派だと思う。ヒマにあかせて受験勉強の要領でレパートリーを一気に作ったから20代から進化してないし、逆にそこから脱落する曲もあってむしろ減ってるのではないだろうか。クラシックは飽きが来ない、だからクラシックになるんだと思っていたがそんな特別なものではない。ちゃんと飽きる。というより、原理原則でいうと、既述の「無関心なもののために*時間を空費することは耐えられない」ということであって、飽きる=無関心(indifferent)となり、しかも人生の残り時間が逓減するにつれ単位時間あたりの限界効用価値の期待値はバーが高くなり、ダブルの逓減効果で飽きる=嫌い(dislike)と進行していくのである。

しかし、何百回きいても飽きない曲があるのも事実だ。ビートルズのSgt. Pepper’sとAbbey Road、ベンチャーズやカーペンターズやユーミンの一部はそれに属する。そしてモーツァルトやベートーベンの大半の曲もそこに属する、そういう形で僕の「音楽ユニバース」はできているからそこにクラシックというレッテルは貼らないし、いわゆるクラシックファンの一員ではないし、いわゆるオーディオファイルの一員でもない。レッテルをどうしても貼るなら枕草子で清少納言が400回以上使っている「をかし」しかない。僕は「をかしき音楽」ファンであってクラシックにそうでない “名曲” はいくつもある。僕のユニバースがユニバーサル(普遍的)と思ったことは一度もないし、あれを貴族社会で決然と書いて残した清少納言もそんなことは気にもかけてなかったろう。枕草子は随筆(essay)とされるが、僕流にはあれこそが保守本流のステートメントだ。

(この稿のご参考に)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

令和の初読書は論語(山田史生教授の本)

2019 MAY 3 1:01:36 am by 東 賢太郎

「物語として読む全訳論語」

という題名の立派な本が郵便で届きました。弘前大学教授であられる著者の山田史生先生からで、丁寧なお手紙が同封されていました。「できるなら直接に参上して手づからさしあげたい」と心のこもったお言葉を頂戴し、さっそく全部読ませていただきました。

先生はもしかしてこのブログをご覧になったのでしょうか。

好きな本ベスト1が論語というのも実は僭越というか、僕はあんまり論語的に立派に生きてきたとも思えず、孔子先生にはまっさきに破門されそうな人間です。それに漢文は苦手で、読んだのが全文なのかハイライト版だったのかもわかってなかったのです。味読より乱読する性質(たち)で本を繰り返し読む習慣がありません。だから「座右の書は?」と聞かれると「ありません」とあっさり答えるしかなく、論語は3回ぐらい読んだ数少ない書だから1位にあげたのです。ただし、それも幾つかの名言が好きなだけでそれ以外はピンときておらず、こう書きました。

「こんなのを真面目に暗唱などして守ってたら現代社会で経営などできるはずもないとむしろ否定的です。**界の重鎮などと気取るときにないと格好悪い『座右の銘』のネタ本というところが大方のホンネと推察」。

いやこれは考え違いと思い知りました、本書を読ませていただいてそうじゃないよと諭された気分です。論語はビジネスマンのために書かれたわけではないし、先生の書かれるとおり「人生の指南書」として楽しむつきあい方が本来のものであったのです。

読後の感想ですが、4日間オペラハウスに通ってワーグナーのリングを初めて通して聴いた思いです。あれは4つバラバラに楽しめるし、名所だけハイライトでまとめ聴きでもいいのですが、通して味わうと長大な筋とライトモチーフがリアルに見えてきて格別の充実感があります。論語も同様だというのは発見でした。全文二十篇五百九章を通すと、バラバラと思っていたのが存外に体系があり、孔子、弟子の性格や人物までわかって人間くさい面白さも多分にあり、単なる箴言集ではないわけです。まさに人生訓の物語であって別世界の体験。これはぜひ多くの方に味わっていただきたいと思います。

例えば、「音楽にかんして孔子はプロはだしである」(述而13)のに子路の超ヘタクソな演奏にぼやきつつも喜んでいる(先進第11)。こういうところが温もりがあっていいですね。孔子は子路が好きだったんですね。顔淵の死。孔子の号泣。これも深いですね、それを弟子が書くこと自体が。こっちも歳を取ったんでしょう、弟子や諸侯の人間を看て語る言葉がずっしりきました。そういう孔子の礼や気配りに対して「他人の見る目がちがってくるわけじゃない。自分の気持ちがちがってくるのである」(郷党第十9)と註解されたのはまったく同感です。そうありたいものです。

読んでいただくしかないですが、先生の現代語訳はところどころユーモアも交えたエッセイ風で、現代人の眼とやわらかい感性を感じます。若い人も肩がこらずにすいすい読めますから、2~3日もあれば「論語を読破したぞ」と言えてしまう。論語風に書けば「難しいものを説明できない人は凡人、難しいものを難しく説明できる人は賢人、難しいものを易しく説明できる人は超人」と思っておりますが、今回で論語は難しくないと思うようにしていただいたことに敬意を表しますし、それを鏡としてご自身の経験や人生観を投影もされており、正に人生をかけた渾身の作品と思います。ご著書が他にも数多あるようで、アウトプット量の多さも学者の鑑ですね。

お言葉に甘えて手紙の返信は失礼させていただきますが、せめてもの返礼でこのブログをお贈りしたく存じます。

令和の初読書が論語読破というのはちょっと誇らしい。おかげさまで少し賢くなった気がしますし、良い記念にもなりました。家族にも読ませます。ありがとうございました。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。