クラシック徒然草《名曲のパワー恐るべし》

2019 MAR 8 21:21:25 pm by 東 賢太郎

週末は久しぶりに音楽室にこもってました。体調も戻り、万事順調でストレスもなく、いよいよ3月になってプロ野球もオープン戦が始まりました。毎年心が沸き立つ時期ですね。

しかし、こもってなにしたかというと、とても暗い音楽、ブルックナーの交響曲第7番のアダージョ(第2楽章)とじっくりと付き合っておりました。この楽章はワーグナーが危篤の知らせのなかで書き進められ、ついに訃報に接しコーダにワグナーチューバの慟哭の響きを書き加えたのでした。深い魂の祈りのこもった音楽です。

音楽は楽しいものです。しかし「楽しい」イコール「明るい」ばかりではありません。性格の明るい人がいつでも楽しいわけではないですがそれと同じことです。人は誰しも喜怒哀楽、喜び、悲しみ、苦しみ、悩みを日々くり返しながら生きています。もちろん喜びに満ちていることがいつだって望ましいのですが、人生、あんまり喜ばしくない時間の方が長いのかもしれないなとも思います。

悲しみ、苦しみ、悩み、落胆、絶望にじっくりと寄り添ってくれる音楽。それは僕の知る限り、クラシックしかないでしょう。落ち込んだときに生きる力や勇気をくれる、それはあらゆるジャンルの音楽の持つ力です。しかし、いくら鼓舞されてもかえってつらいだけ、むしろ寄り添ってもらいたい、一緒に泣いたり、癒し、慰めをもらいたいという時はクラシックの出番なのです。そういうものは不要だという人もおられるでしょう、それは素晴らしいことでいつもそうありたいと思って生きていますが、どうも僕はそこまで強くはできていないようです。

私事でいえば、母は僕の大好きな音楽たちに包まれて旅立ちました。自分自身もそう望みます。悲しい曲はひとつもありません、どうしてもそうしてあげたいからそうなっただけです。僕にとってクラシックはそういうものです。それに比べれば些末なことですが、入試に落ちたとき、数日は目の前が真っ暗でしたが、そこで何回もかけたのはラフマニノフの第2交響曲のレコードでした。理由はありません、それに包まれていたかったということ、それだけです。

僕はそういう曲たちを学校とか誰かに習ったわけではなく、偶然に出会いました。そこから一生の伴侶になってくれている。人との出会いでもそうなのですが、だから大事と思う気持ちが半端ではありませんし、人生をかけてもっともっと知りたいと思う。そうやって深く知り合った音楽が100曲ぐらいでしょうか、ですから、60年もかけてそれということは、もうそれ以外は時間切れであってご縁がなかったと思うしかないでしょう。

そういう関わりあいを持ち始めると、不思議なことですが、何も悲しくないのに悲痛なアダージョが欲しくなるようなことがだんだん出てきます。寄り添ってもらって、一緒に泣いてもらって、救われる。これは喜びや快感とは同じではないのですが、生きていくのに大事な心の薬です。薬が効いてすっと痛みがひいた、その経験をくり返すと、痛みを思い出すのが苦痛でなくなり、あの苦痛がない今が幸せだと感じることができるようになります。これはこれで、喜びなのです。

インフルエンザになって、10年ぶりにウィルスの怖さを思い出しましたが、治ってしまった今はかえって健康のありがたさを実感して日々喜びを感じるという、そんなところです。そうやって、悲しい、暗い音楽は、だんだん僕の喜びへと変わってきました。それぞれの曲が、どういう時に必要でどう救ってくれたかは覚えてますので、それを今になって追体験することは苦痛を乗り越えた自分をタイムマシンに乗って眺めるようなものです。またできるなと自信になり、もっと強くなれます。

ブルックナー7番のアダージョには特別な思いがあります。僕ならではのおつきあいの方法があって、これにどっぷりつかるなら自分で弾いて同化してしまいたいという思いが強いのです。それをお勧めするわけではなく単に個人の流儀にすぎません、もちろん、聴くだけで充分です。

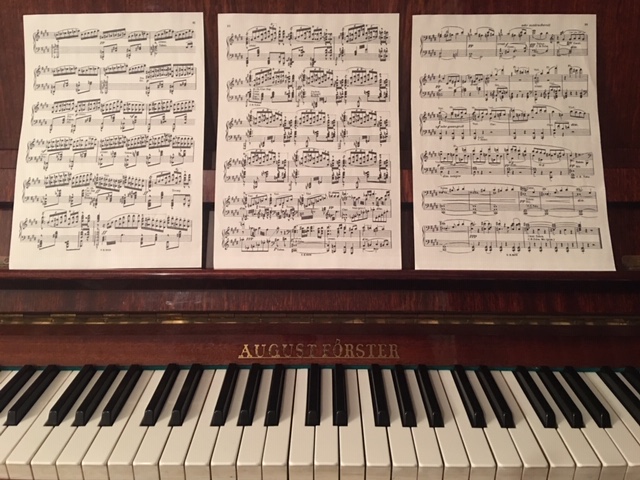

週末は、初めて、2時間ほど格闘して、アダージョを最後まで弾ききりました。ピアノを習ったことはなく無謀なチャレンジなのですが、音符はかなり間引いて、間違ってもつっかえても、兎にも角もにも完走するぞという素人マラソンの心持ちです。ついにワグナーチューバの慟哭がやってきて、昇天のような最後のコードを押さえたら、たぶん1分間ぐらいはじっとしたまま動けません、あまりの素晴らしい響きにほんとうに動けなくなってしまったのでした。

ちょうどそこで家内が部屋に入ってきて「食事に行くわよ」といわれなければ、1時間でもそのまま嬰ハ長調のキーを押さえていたいという、あんなことは人生初めてです。

この体験はなんだか宗教の悟りというか、何が悟りかも知らないでその言葉を使ってしまうのは不届きと分かっているのですが、しかし、ほかにうまい表現を知らないから仕方ないのです、自分を別な人間に導いてくれるようなものがこの曲にはあります。アウグスト・フォルスターの響きの色合いがワグナーチューバとホルンの合奏に聞こえて、こういう音が自分の指先から出るのも初めてです。悲しみは喜びにもなるのです。

まったくもって個人的な経験を書かせていただいてますが、音楽の喜びには最大公約数などなくて、おひとりおひとりの感じ方、フィーリング次第ですからそもそもとてもプライベートなものです。ブルックナーは嫌いという方がいていいですし、学校で一律に名曲だと教えるべき筋合いのものでもなく、むしろ食(グルメ)の楽しみに近いように思います。僕は煮物があまり得意でなく、日本人にとってそれは「名曲」なのは間違いないでしょうが、おいしいと思わないものは仕方ありませんし訓練して好きになるものでもないように思います。

だからブログに書いている曲は、単に僕が好みの料理や食材であってそれ以上でも以下でもありません。ただ、そこまで気合を入れて好きである以上はひとかどならぬ理由はあって、それを文字にしておくことでいつの日か、百年後でもいいから興味を持って聴く人がおられるかもしれない、それがその人にとっての運命の出会いになるかもしれないということです。あんまり世の中のお役に立つ人生を歩んでないですし、できるのはそのぐらいしかありません。7番のアダージョはそのひとつです、この楽章だけでいいのでじっくり付きあってみて下さい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______クラシック徒然草, ______ブルックナー

泉健介

6/25/2019 | 5:56 AM Permalink

東様のサイトを拝読して

クラシック音楽への造詣の深さ

とりわけブルックナーに関する愛情の込もったご意見には

読ませて頂きながら、喜びを感じています。

私はブルックナーの音楽を愛する素人です。

20年前まで弦楽器に触ったこともなかったのに

オーケストラを経験したいと思い

ヴィオラを手にして見様見真似で音を出して

カルチャー教室のオケに参加して以来

2・3のアマオケを経験して、

現在、ブルックナーの交響曲を全曲演奏する活動を行うアマオケに加入しています。

ここはアマオケですがプロの指揮者・長野力哉さんが

ブルックナーを演奏しようと呼びかけ

アマオケの指導で知り合った仲間を集めたオケで、

リキ・フィルハーモニッシェスという名前です。

今週末の土曜6月29日夜に8番をメインとする演奏会を杉並公会堂で行います。

これまで1~7番までを演奏してきて、いよいよの8番です。

その前に東様のブログを拝読することが出来ました。

八番に関するご見識と沢山の名演をご紹介されている事に感心しました。

これ程に愛されるブルックナーを演奏できる事を感謝して

本番に臨みたいと思います。

実はリキ・フィルとして今年8月にサンクトフローリアン教会で行われるブルックナー音楽祭に参加して、この8番を演奏します(私自身は残念ながら仕事で参加できません)。

29日はその前哨戦となる定演です。

いい演奏が出来れば~と団員は意気込んでいます。

PSこの記事に書かれた

東様がピアノ譜でブルックナーを体験される行も大変感心しました。

私も僅かにピアノを叩くので(弾くというレベルではありません(笑))

東様がブルックナー譜を音にして感じられる喜びに共感出来ました。

ダラダラしたコメントを失礼いたしました。

東 賢太郎

6/26/2019 | 1:06 AM Permalink

コメントありがとうございます。とても嬉しく拝読しました。演奏家であられる泉様の「これ程に愛されるブルックナーを演奏できる事を感謝して本番に臨みたいと思います」というお気持ちほど、拙ブログを書いてよかったと思わせるものはありません。演奏会、ブルックナー音楽祭でのご成功を心よりお祈り申し上げます。

泉健介

6/27/2019 | 8:01 PM Permalink

東様

返信を頂いて有り難うございます。

さほど見識もない私ですが

好きな作曲家と曲を、音に出来る事は人生最大の喜びと感じています。

しかし中々、深い見識の方のお話を聞ける機会は無いので、このブログを有り難く思いました。

今後とも宜しくお願いします

東 賢太郎

6/28/2019 | 9:09 PM Permalink

舞台で演奏できるかたが見識がないということはございません。お読みいただけて光栄です。これからもよろしくお願いします。