小池都知事の英語力を判定する

2024 APR 20 1:01:49 am by 東 賢太郎

英語がうまい人を「ぺらぺら」という。この語は漱石が「坊ちゃん」に使っているから古い。ぺらでもべらでも構わないが、要するに何を言っているのかわからないものの擬態語だから犬のわんわんに等しい。猫と会話できるなら「あの人、猫語にゃーにゃーだよ」という感じだ。我々は誰しも日本語ぺらぺらだがそれ以上でも以下でもないように、外国語もぺらぺらだからその国の大学を卒業できるわけではない。

政治家に必要な英語力なるものは、相手を動かすための複合的なパワーである点でビジネス英語に似るだろう。その観点からすると、動画で見る小池都知事の英語はうまい。政治家の中なら偏差値70だろう。発音のそれっぽさという点でも余裕で使いこなしているという点でも間合い・抑揚という点でも、ネイティブと相当な時間を費やさなければこうはならないと断言できる。しかし、とすると不思議なのだ。なぜカイロ・アメリカン大学からカイロ大学に転校したのだろう。学問的意図かというとそうも思えない。前者は米系私立大学で英語だから頑張れば卒業できたかもしれないし、そうしていれば何の問題もなかったわけだ。両校の違いを知る日本人は多くないだろうから、もし箔をつける目的だったならあまりリスクリターンの良くない選択だったように思える。

とすると「女帝」にある以下の仮説がより説得力を増す。中曽根総理とコネのあった父親が現地でそれを使い、エジプト政界有力者が “面倒を見よう” となった。軍政下だから大学は従うため、有力者のお墨つきを得れば「卒業」でも「首席」でも大学は否定しない。よって日本で自信をもってそう発表した。お墨だけだから卒業年月日はない。したがって、それのある名簿に載らない。卒業証明書も出しようがない。しかし有力者の決定を覆せないカイロ大は卒業していないとは言わない。よって、消去法的に、「カイロ大を卒業している」のだ。

だから2020年に日本で「嘘だ」と騒ぎになっても証明書は出なかった(よって「困ってるのよ」となり、今の偽装工作問題になっている)。2022年に小池氏はカイロ大学を公務として訪問し歓迎されているが、喉から手が出るほど欲しいはずの卒業証明書をなぜもらってきていないのかもそれなら説明がつく。押しても引いても出なかったのならカイロ大は政治に配慮しつつも学府の矜持は守ったことになる。小池氏が声明文を自作したとしても大学は自らが書いたとは言わず、エジプト国家(大使館)が裏書するだけだ。しかし大学も偽物だとは言わないのだから、「卒業がなかった」という証明は物証からは難しいのではないか。

この有力者の後継者が現在の有力者で、小池氏が日本国でODA等に関わる権力を握ることはエジプト政府にとって格好のポジションだから、私文書偽造罪で裁判になれば2020年のお手盛り声明を大学もが追認して救い、しかし卒業証明書は出さないまま小池氏の弱みを握る政略に出る可能性は否定できない。となると、法律違反であろうがなかろうが、それ以前に、小池氏が政治家でいることは日本国のリスクであるという主張には反論が難しくなる。岸田氏がアメリカ盲従なら、小池氏はエジプトのそれになるかもしれないという疑念は否定できなくなるからである。

この事態をまねいた種は小池氏が自らまいたものだから自分で除去するしかない。ただ、マスメディアにも責任がある。エジプト留学帰りだ、要人のアテンドもしてる、きっとアラビア語は堪能なのだろう。ここで彼らは「ぺらぺら」だけで海外の大学を首席卒業できると本気で信じたか、疑いはもちつつも商売として祭り上げたか、いずれにせよ彼女をキャスターに起用するなどして囃したて、様々なストーリーをまつりあげ、その国民的人気に乗じて政治家が群がってくることで『小池百合子というキャラクター』を国民の脳裏に植え付けることに成功したのである。それは小池百合子その人ではない。彼女に似てはいるが画面上だけに存在するバーチャルなイメージである点、ボーカロイドの初音ミクや、そらジローや、チコちゃんや、ひこにゃんや、くまもんや、つば九郎のようなものだと考えた方がわかりやすい。

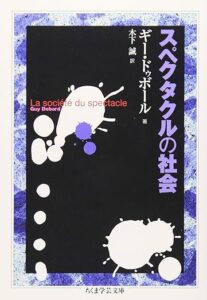

小池氏を揶揄するわけではない。その現象はフランスのマルクス主義理論家、哲学者、映画監督であったギー・ドゥボールが看破した「スペクタクル」であるといっている。ここで詳述しないが、彼の著書によれば「社会」はマスメディアが生成して拡散するイメージ(表象)が支配し、イメージの集合体としてではなく、それが媒介する人と人との関係のことをいうようになる(もちろん政治もだ)。発刊は1967年だが半世紀を経て世界はまさにその通りの様相を呈している。トランプ大統領の出現はその象徴であり、小池百合子のキャラ化もその素地に根を張っている。だから彼女は選挙に圧倒的に強く、楽勝で東京都知事になり、キャラ化したら醜怪なだけの自民党議連のお歴々をぶっ飛ばせたのである。

もっと具体的に書こう。昭和のころ、銀幕のスターたちは映画館でしか顔を見ないにせよ、ファンには生身の人間として認識されていた。サユリストの間では吉永小百合はトイレに行かないという伝説があり、そう信じたいファンが多そうだなというフィーリングの伝播は “さもありなん” だという婉曲な形態でもって、彼女は半ばキャラクター化されてはいた。しかし、それがどうあろうと、昭和の世の中においては吉永小百合は早稲田大卒の女性であった。かたや初音ミクはというと、女性のようだが年齢も出身地も不詳であり、学歴はあるかないか誰も知らない。しかしファンにはどうでもいい。キャラクターとはそうした性質のものであり、それでも人気があって人が集まるのだから銀幕スターと何が違うのかということになり、社会も政治もイメージによってドライブされていくのである。それが「スペクタクルの社会」というものだ。我々はすでにその中に住んでいるのである。

つまり、これを世相の移り変わりであるとして、小池百合子は時代の申し子なのだで終わってはいけない。ドゥボールの「スペクタクル」は今も社会構造を根底から変えつつあるムーヴメントである。人気=権力であるという接合点を媒介して、日本の政界は芸能界と “同質化” した。参議院に芸能人やスポーツ選手が数合わせでいたのとは根本的に異なる、遺伝子交換に類するともいえるおぞましき交配現象がおきている。このままいけば、キャラで釣られる低学歴層が多数派になって国を動かし、とんでもないポピュリズム政権が誕生して独裁者が日本を破滅させかねないし、民主主義の手続きを経ながら日本を共産主義国家にすることだって可能だろう。

つまり、これを世相の移り変わりであるとして、小池百合子は時代の申し子なのだで終わってはいけない。ドゥボールの「スペクタクル」は今も社会構造を根底から変えつつあるムーヴメントである。人気=権力であるという接合点を媒介して、日本の政界は芸能界と “同質化” した。参議院に芸能人やスポーツ選手が数合わせでいたのとは根本的に異なる、遺伝子交換に類するともいえるおぞましき交配現象がおきている。このままいけば、キャラで釣られる低学歴層が多数派になって国を動かし、とんでもないポピュリズム政権が誕生して独裁者が日本を破滅させかねないし、民主主義の手続きを経ながら日本を共産主義国家にすることだって可能だろう。

いま、大手メディアは報じないがネットメディアが取り上げている小池氏の学歴詐称疑惑を見るにつけ、僕はちょうど10年前に社会を騒然とさせたもうひとつの「キャラクター」を思い出している。それは、内容こそ違えども、「外国に渡って外国の利害に知ってか知らずか関わってしまい、日本を舞台として日本において利用されたと思われる女性」に関わるものであった。これが当時の稿である。

小保方さんはハーバード大学に留学した女性科学者であり、安倍内閣の「女性が輝く社会づくり」キャンペーンの花形であり、電通やマスメディアによって割烹着を着せられてテレビに登場し、「STAP細胞はあります」と世界を驚かせる論文をNature誌に発表した。日本人女性初のノーベル賞か!と報じられて世間の耳目を集め、あっという間に国民的キャラクターにまつりあがったのである。ここが小池氏のデビューと重なる。

当時、僕の関心は、セルシード社の株価がNature誌掲載と同時に急騰した裏にあると感じた不正取引(らしきもの)を調査することにあり、専門外のSTAP細胞に関心はなかった。ところが、しばらくして、小保方氏の論文にデータ改竄が見つかり、ハーバード留学も単なる数か月の短期ステイであり、密室での実験の結果STAP細胞は再現できないことが、これまた大々的に報道された。

科学の姦計と証券市場の姦計。実は「その両者が日米にまたがった同一犯の仕業である可能性がある」と指摘したのが上掲ブログと一連の補遺だ。胴元は米国だからだろう、本件を当局は捜査しなかった(と認識している)が、その帳尻は魔女狩りの如き小保方さん叩きによって合わされたかに見える。とすれば彼女は科学者としての心得の是非はともかく、巨悪に利用されて贖罪させられた犠牲者であるとも考えられる。同稿は毎日数万回ペースで読まれて多くの方の知るところとなり、不審なファイナンスが中止になるなど、天下の公器である証券市場が詐欺師に悪用されるのを抑止する一助にはなったと自負するが、後味はけっして良くはなかった。

小池氏が現況をどう打開するのかはわからないが、違法性があるとするならそれが立証されるか否かの可能性は既述のように思え、畢竟、最後の審判は有権者にゆだねられるのではないだろうか。僕は小保方氏の科学者としての心得についてだけは厳しく批判した。嘘となりすましの横行は国の幹を腐らせ、日本をますます衰退させるだろうが、真実・真理をひたすら追求するはずの科学者がそれに淫する図を見せられて心底衝撃を受けたからだ。政治は必ずしも真実・真理に基づいて行われるものではなく、国家の安泰と国民の幸福を得るための方策が何かは自国だけの都合で決まるわけでもないが、憲法が定める国民の多数決だけで常に最適解が出てくるわけでもない。それを導く叡智があり、その実行力を有し、正義に忠実な人が望まれる。国民はそれを審判するだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト ピアノ・ソナタ第4番イ短調

2024 JAN 13 23:23:04 pm by 東 賢太郎

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

自分の生活は➁の集団の中で、自分もいっぱしの➁であることによって贖われてきた。西部氏はそれを知識を切り売りする売春婦とされるが、やってる張本人として断言しよう。これまた、まったくその通りだ。それでも資本主義社会において家族、仲間、猫を守る方便としては甘んじるしかなかった。だから、本来はショーペンハウエル派で “浮き世” にあまり関心がなく、孤独だろうが村はずれの狂人であろうが①でいたい自分という人間はどこかで「精神の均衡」を整えるしかない。長年クラシック音楽にのめりこんで過ごしてきたのはそれもあったかと自己省察を与えてくれる書でもあった。僕は歌を歌ったり楽器を演奏するなどして他人に聞いてもらおうという自己顕示の衝動はまったくない。天文学者か医者になりたかったのは恒星の物理や人体の組成を研究したいサイエンティスト的衝動があったからで、神学には向いていたかもしれないがあまねく人為性の物事に関心はない。人為で唯一の例外が音楽だったのは、研究しても僕の能力では不可知のものがそこにあり、宇宙や人体の神秘に通じることを悟ったからだ。こういう生き方において➁や③というものは、それになることはおろか接するのもおよそ時間の無駄であり、こと音楽鑑賞においても①である以外に居場所はない。

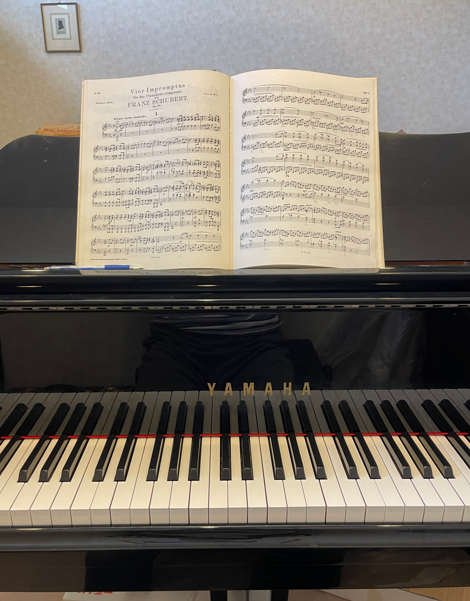

今年の正月は日本国を大きな事件が襲った。疲れた。そういう時になにくれとなくピアノに座る。譜面台にあったシューベルト「4つの即興曲D899」第1番ハ短調を弾いた。といってもたどたどしい。上手な人に弾いてもらうほうがいいにきまってるが、鑑賞が目的ではない。そこにはピアニストという彼、彼女が介在してしまう。人間だからどんな名人であれ主義主張や感性が合うとは限らないのだ。いっぽう、音楽を紡ぎ出さずにはいられなかったシューベルトには「そうしなくてはおれない何か」があったと僕は信じている。ただただ自分自身のためにどう拒みようもなく書いたがそれが何かは語っていない。それを僕は知りたい。直接本人に訊ねるしかないではないか。

シューベルトが4つの即興曲D899を書いたのは病気で命を絶たれる前の年、1827年だ。死因は水銀の中毒が引き起こした神経症とされるがそれは当時のパラダイムにおける病名で、現代では腸チフス説、水銀中毒説、梅毒説がある。梅毒に罹ったことは確実のようであり、水銀は当時はその治療薬として処方されていた。それが最先端医療だった時代の記録から真相は量りようがないが、大元の原因は第3期に至って症状が軽重をくり返していた梅毒であり、最期に腸チフス(のようなもの)を併発したのではないか。

神経症とされたほど変調のあったシューベルトの精神状態がどう作品に投影されたかは興味深い。同じく梅毒説が確定しているロベルト・シューマンは交響曲第2番、チェロ協奏曲において、作曲の構造上にまでは及んでいないが、僕の感性では曲想に明らかに変性があり、病が理性の領域まで至ったと思われる痕跡が垣間見えて心が痛む。作品番号を付すことが控えられたヴァイオリン協奏曲でそれはついに構造にまで至る。彼は梅毒後期の精神障害に至って死んだと思う。シューベルトにそうしたことが起きていないのは僅かな救いに思えるが、D899第1番ハ短調の曲頭のハ短調から変イ長調のテーマになって目まぐるしくおこる調性の変転は、彼の個性ではあるがそれもあるかもしれないと感じた。あくまで弾いてみてのことだ。これはソナタの第2主題ではない。調性の旅路が変イ長調に戻って不意に現れる天上界の浮遊みたいな8小節にいたっては、これを第3主題と呼ぶかどうか不毛なことを悩む前にソナタと見るのをやめようとなる。本人もそう思ったので呼ばなかったのではないかと思うが、そんなものを捨ててもこれを書かざるを得なかったところにシューベルトの心の真実がある。以前にも述べたが、これはぞっとするほど、天使が妖艶に化けたかのように異様に美しい。何の前触れもなく不意にぽっかり現れて陶然とさせるが、弾いてみると、右手の4つにたいして、左手は6つで、これは僕には「魔王」の右手のアレに聞こえる。悪魔が潜んでいる。

こういうものはもしかしてショパンにインスピレーションを与え、同じ調のワルツ第9番のような曲、やはり漫然と弾けばなんでもないが、アルフレッド・コルトーがやったやり方、彼以外はひとりもやらないしできもしない風な弾き方をされると初めてそうかもしれないと気づくのだ。しかしショパンは一見散文的にみえるがそこまで逸脱はしない理の通った感性の男で、シューベルトでは予想もつかない霊的な現れ方のものをひとつの書法として個性にしてしまった。D899第1番の2つ目のテーマは、気紛れじみているが絶妙に置かれた伴奏音の導きによる色、明度、光彩のうつろい、グラデーションであって、それに添ってあるときは悲嘆に胸を絞めつけられ、あるときは諦めで沈静し、あるときは希望を見て安堵の歓喜を歌い、あるときは絶望に恐れおののいて絶叫するといった人間の弱くて脆いものが赤裸々に投影されてゆく。背景では冬の旅、魔王、ドン・ジョバンニ、運命が通奏低音のように蠢いている。こういう音楽を書いた人間はかつて地球上に存在した何百億人の人類でも彼しかいないのだから、その根源が病気であれ生来の性格であれ、それがシューベルトなのである。実働15年ほどで1000曲もの作品を書き音楽史にこれほどの大きな足跡を残したのに、与えられた人生はモーツァルトより4年短く享年は31才だった。

では31才のベートーベンは何をしていたか?聴覚が減衰してゆく端緒期にあり、運命の暗い淵を予見して自殺まで考えることになるが、それでもジュリエッタ・グイチアルディという女性に恋して月光ソナタを書いていた。後世は彼を不毛の恋多き男として描くのがステレオタイプとなっており、たしかに多情と思われるエピソードは目立つ。ただ、それはモーツァルトの劣情を殊更に面白がるのと同様に彼らの音楽創造の根源を理解するのに何ら重要でない。男は一皮むけばみなそんなものだからである。大作曲家の肖像画は聖人君子のようだが、そういう理解は絵本で笑っていたヒグマと友達になれると信じるようにうぶなものだ。女性、フェミニストにはご理解を賜りたいが、ベートーベンの多情は逃げようのない病魔からの逃避でもあったと思う。女性に好かれようとふられようと難聴はじわじわ進行して彼を恐れおののかせ、何であれそこから逃れるための夢中になれる時間は大事だったのである。

いっぽう、シューベルトには失恋した幼なじみテレーゼ以外に浮いた話がほとんどなく、身体的コンプレックスもあり女性にモテなかったようだが、それがあっても十分にモテたモーツァルトがいた。当時の寿命や医療環境を鑑みても35才で急死したモーツァルトの短命感は否めず多くの疑念、憶測を呼んだわけだが、31才のシューベルトの死にはそれもない。彼がモーツァルトほど著名でなかったせいはあるが、梅毒罹患という事実はサークル内外で周知だったと考えれば辻褄が合う。気の毒でしかない。ロベルト・コッホによって細菌が病原体であることが証明される半世紀も前であり、何に呪われているのか知らなかった彼は自分の体に日々おこる得体の知れぬ変調に悪魔の所業を見たようにおびえたに相違ない。この一点においてはベートーベンは先達の巨人であるばかりでなく同胞でもあり、音楽をもって病に打ち勝った英雄は思慕と尊敬の対象になったろう。だから彼は先人のスコアに学び、演奏という一過性の行為以上に作曲という時を忘れる高次の思索的行為に没頭していったと思われる。シューベルティアーデは友人たちが用意したハレの場でそればかりが有名になっているが、彼の内面をわかる者はない。病とは孤独なものだが死はもっとそうだ。彼は常にピアノに向かって作曲することでおぞましい現実から意識をそらすことができたのだ。健康であり、ハレの場で楽しいばかりの人生だったなら彼にとって喜ばしいことだった。しかし、後世に生まれた我々は珠玉の如き作品群を耳にできなかっただろう。

以上はあながち空想でもない。僕は54才にして水疱瘡にかかった経験がある。40度の発熱と共に体中に発疹がびっしりと現れて顔面まで痣だらけになった。自分に起きてしまったことは理解したし薬ももらったが、あまりの姿に鏡の前でぞっとした。もしあのままだったら今の人生はなく、その恐怖が後にパニック障害の原因となったかもしれないが、それも含めて我が運命だったと了解するしかない。ただいえることは、多くの人が語っているようにこの「内なる悪魔」は恐いということだ。説明してもわかってもらえないからさらに孤独に追い込まれもする。それから逃げるためきつい仕事をしているのかと問われても絶対に違うとは言い切れない。現に、結果論として、怠惰な僕が会社を14年存続させてきたし、カミングアウトした長嶋一茂氏は空手のチャンピオンにまでなられた。命にかかわる病ではないから長い目で見れば「おかげ様で」になるかもしれないという意味で運命であり、もはや人生の一部になっていると考えるしかない。

話をベートーベンに移そう。僕は彼の性格のあれこれや行動の一部はパニック障害に由来したかそれを誘発したと考えており、交響曲第5番のような闇から光へという性質の音楽創造には「おかげ様」の寄与があったと信じている。経験者として語らせていただくなら、作曲家の聴覚喪失という想像を絶するストレスがそれをもたらさないほうがよっぽど不思議であり、20世紀にそれが病気として分類されるまでは「性格」とされ、天才なのだからさもありなんとされてきただけだろう。レッスンで意に添わない弾き方をする弟子の肩に噛みついても「癇癪持ち」と記録されてきたわけだが、2百年前の人類はそれが普通だったという証拠もなさそうである。そのような症状の発現を彼の完全主義、コーヒー(カフェイン)依存が助長し、毎日昼に1リットルのワインを飲むというアルコール依存に陥ることとなったが、それでも作曲家を続けられたのだから誰も病気とは思っていない。たぶん、それは誤りだ。なぜなら作曲に没頭すること自体が最高の薬だからである。専門家のご見解はいかがだろうか。

そんなことが彼らの音楽創造の根源を理解するのに重要かという議論はあろうが僕は肯定派である。助平という男性一般の性質をモーツァルトが発揮しても何の特殊性もないが、これは特殊であって精神の産物である音楽の創造過程に影響なしと言い切る根拠はない。かような考察を巡らす精神こそ西部邁氏が「知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と看破したもの、すなわち “インテレクチュアル” な人間の実相である。拙稿の読者はみなそれであろうし、そうあろうと思う若者は学べばいい。そこでご紹介したいのがアンドラーシュ・シフが20年前にウィグモア・ホールで行ったベートーベン・ レクチャー・リサイタルのビデオだ。僕のような聴き手、すなわち、作曲家の遺伝、学歴、職歴、性格はもちろん経済状況、恋愛歴、病歴までもが創造の根源に関与したはずだという観点から楽曲を知りたい者にとってシフのレクチャーは価値がある。彼は譜面を音化するだけの達人ではなく、なぜベートーベンがその音をそこに置いたかを膨大なレパートリーの記憶から知的に考察し哲学する音楽の “インテレクチュアル” だからだ。

弾いた人しか知り得ないものが多々あることがよくわかる。音楽を語る、評論するという行為は文さえ書ければ小学生でもできるが、例えばスポーツにも経験者でなければわからないことがある。「ホームランの感触は?」という質問は答えようがない。やった人は知ってるが硬式球は芯を食うと「無感触」なのだ。そう答えるわけにもいかず困った選手は「最高で~す!」と絶叫、スタンドがワーッとわく。これは素人界だけで成立する一種の芸、出し物である。これと変わらない出し物でバッジを維持できる国会議員という芸人。裏金で全員逮捕だ!でスタンドを沸かせるだけの地検特捜部。無知な素人をだますだけの日本国劇場が末期に近づいていることを見抜いた西部氏の慧眼には敬服するしかない。クラシック界でも楽譜も読めない評論家がホームランの感触の類を素人に語る芸が商業的に成立していた時期があったが、レコ芸とともに消えた。シフがいうところのサイエンティストである僕には何の関係もない。そのシフのレクチャーだ。英語だがとても分かりやすい。

第27番ホ短調作品90をお聞きいただきたい。

26番と27番の間には5年の中断があると語っている。弟カールの死にまつわる家庭問題と借金、結婚への望みが絶たれたことによる失意のストレスで補聴器を使っても会話困難になるほど難聴が悪化していたスランプ期だ。1813年、イギリス軍がフランス軍に勝利したことで書かれた「ウエリントンの勝利」は時流と昂揚に乗って欧州各地を演奏して回って稼ごうという西部氏いわく➁(勘定者)の活動であったが、それと精神の均衡を得るための①の活動であったと思われるピアノソナタを翌1814年に着手した。満を持した新作27番は速度表示等をドイツ語表記にし2楽章に凝縮した書法による創意と革新にあふれた作品となり、本作を後世は「ベートーベン後期の入り口の作品」と評することになる。その年に17才だったシューベルトは、作曲の先生サリエリに「君の作品はハイドン、モーツァルトの真似ばかりだな」とこきおろされて悩んでいたのであり、27番に注目しなかったはずがない。

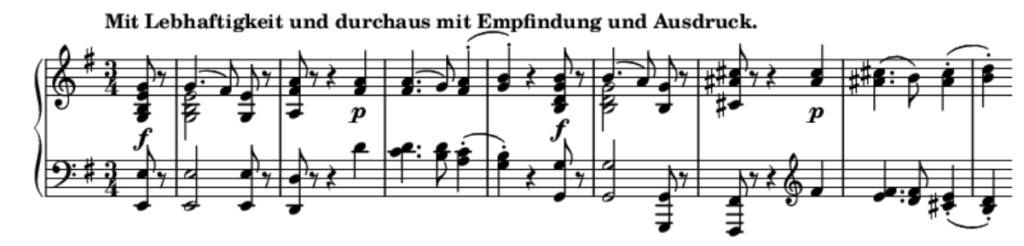

27番の第1楽章はこう始まる。

(楽譜1)

シューベルトにはこれと同じリズム、同じ fとp の対話でいきなり主題から始まる曲があるのをご存じだろうか。ピアノ・ソナタ第4番イ短調 D 537だ。これが出だしである。

(楽譜2)

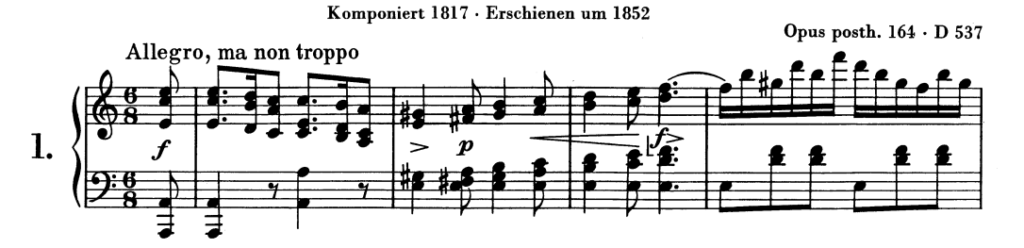

さらに27番を見てみよう。第2楽章はこう始まる。

(楽譜3)

なんという喜々とした、歌に満ちた素晴らしい音楽だろう!シフは「巷ではベートーベンは歌が書けないというが、誤りを認めねばならないだろう。これはまるでシューベルトだ。ベートーベンが先だけどね(笑)」と語っている。まったく同感だ。僕は楽譜3が好きでよく弾いているが、そのたびにアレに似ているなと感じる。旋律など外形がではない、雰囲気、気分、スピリット がである。

それがシューベルトのピアノ・ソナタ第20番の第4楽章だ。これだ。

(楽譜4)

20番はシューベルトが亡くなる直前、1828年に書かれた白鳥の歌だ。ところが、この第4楽章はある若書きのアレンジであることが知られている。

ここで再びソナタ第4番が出てくる。その第2楽章なのだ。これだ。

(楽譜5)

野原を一歩一歩ふみしめて散歩するようで、20番とずいぶんイメージは違う。しかし明らかに楽譜4と5は同じ旋律である。しかもこちらはホ長調でありベートーベン27番と同じだ(20番ではイ長調になっている)。

つまり、シューベルトはベートーベン27番を研究し、そこからのインスピレーションでソナタ4番を書いた可能性がある。27番は1814年、4番は1817年と作曲時期も平仄が合っている。ちなみに楽譜1、2は「ウエリントンの勝利」第1部の最後、フランス軍撤退のテーマだ(短調にアレンジされたマールボロ行進曲)。

1817年!ここで重要な指摘をしたい。シューベルトの人生を破滅に追い込んだ忌まわしい過ちのことだ。その年、彼はエステルハージ候のハンガリーの別荘に招かれ令嬢たちの音楽教師をして素晴らしい時を送っていた。フリーランスとして初めて報酬をもらい、ペピという29才の女中と関係してしまった。そこで梅毒をもらったのである。1818年の出来事だ。

自分はもう生きられないだろう。万感の想いをこめて書いたであろうピアノ・ソナタ第20番。それを締めくくる楽章で10年前の、まだ健康で歓喜に満ちていた日々を回想した。彼の心に去来したものは知れないが、そこには罪も恨みも後悔もない。聞こえるのはただただ素晴らしい歌だけだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

2つの事件の「何か変」(ロジック不整合)

2023 DEC 10 16:16:46 pm by 東 賢太郎

大昔に読んだエラリー・クイーンを読み返している。「解ける解けない」を売りにしたミステリーの開祖だ。クイーンほど自分にフィットした小説はなく、いっとき熱中して性格形成にまで影響があった気がする。殊に「エジプト十字架の謎」は名作と記憶しており、犯人指摘のロジックが「背理法」で揺るぎなく、あることに気づきさえすれば犯人が当てられるフェアプレーでは全ミステリー中の最高峰と認識していた。そこまではっきり覚えてたわけだ。ところがだ。今回その「核心の箇所」に来て、あれっ、こいつが犯人かとなった。つまり覚えてたのは “ロジック” だけでストーリーはおろか犯人すら忘れてたわけだ。「自分の脳の癖」を発見した瞬間である。

大昔に読んだエラリー・クイーンを読み返している。「解ける解けない」を売りにしたミステリーの開祖だ。クイーンほど自分にフィットした小説はなく、いっとき熱中して性格形成にまで影響があった気がする。殊に「エジプト十字架の謎」は名作と記憶しており、犯人指摘のロジックが「背理法」で揺るぎなく、あることに気づきさえすれば犯人が当てられるフェアプレーでは全ミステリー中の最高峰と認識していた。そこまではっきり覚えてたわけだ。ところがだ。今回その「核心の箇所」に来て、あれっ、こいつが犯人かとなった。つまり覚えてたのは “ロジック” だけでストーリーはおろか犯人すら忘れてたわけだ。「自分の脳の癖」を発見した瞬間である。

僕(の脳)は宇宙を、

真理=数学 ≈ ロジック ≠ 人間界

と認識しているように思える。見聞きしたものをすべてこの式のどこかに当てはめて理解する、それが癖だ。「エジプト十字架の謎」を読む前のロー・ティーンからロジック偏愛型であり、だから人間界のあれこれに関わる文系科目はまったく興味なく点数も人並みで、東大は数学だけで入った。

文系の僕がそう書くのもおこがましいので事実をあげる。駿台公開模試(昭和49年2回目)で数学は満点、偏差値80ぐらい。昭和50年東大入試の二次試験設問2は「何か変だ」と感じて作題ミスを見つけ、答案用紙にそう書いた。その分、別な1問に小さい傷が残って時間切れになったがほぼ満点(作題ミスも含め確認)。文系は文理共通の4問だ(理系は数Ⅲ2問を加えて6問)。

この「何か変だ」は根拠があるのではなく鼻(直感)だ。物的証拠が欠けているからこの問題は解けない(=作題ミス)ことをロジカルに証明できそうだ、という「感じ」である。

ちなみに、安倍事件と木原妻事件の2つにそれを感じる。東大の設問2と同様、作題ミスがある。答案(報道)から問題(事件)を逆算するとあり得ない初期設定になる背理法で証明できる(東大設問2では ℓ ≠ 0 の条件が欠落していた)。

一般人だから特別な情報はない。ロジックだけだ。数学だからそれと異なるいかなる答案も零点である。零点の答案を見せられても困る。

後者事件は12月7日にテレ東が報道したが条件の補完はなかった。このままだと報道されていない欠落によりそのまま「不能」で終わる可能性がある。

本件の社会問題性や木原氏への責任遡及には僕は興味がない。ただただ、作題ミスを放置するのが気持ち悪い「脳の癖」だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

『ファウチの正体』が暴く薬の秘密

2023 DEC 3 1:01:11 am by 東 賢太郎

不可解なものは怖い。だから徹底的に調べる。それでも不明なら逃げる、これが我がポリシーだ。不可解なもの。第一に2020年初に発生したコロナ。第二にmRNAワクチンだ。翌年に注射予約をキャンセルし、自分なりに納得した治療薬である「イベルメクチン」「ヒドロキシクロロキン」を購入。かかったらそれで治そうと決心した。

「ヒドロ」は米国から「トランプが使った薬」として送ってもらい、「イベル」は自己調査だ。この決心は当時のブログで皆さんに公開した。そうこうしていると昨年、父の逝去でふらふらになってしまい熱が出た。風邪と思ったがどうもかかったようだ。翌日、有無を言わさず病院に収容され、「レムデシビル」の点滴を受けたらあっさりと治った。「イベルメクチン」「ヒドロキシクロロキン」は出番がなかったが、ロバート・F・ケネディ・Jr.著の『アンソニー・ファウチの正体』(ビル・ゲイツと巨大製薬業界が民主主義と公共衛生に仕掛けた地球戦争』)が出版され、3つの薬には浅からぬ因縁があったことを知って驚いた。

「ヒドロ」は米国から「トランプが使った薬」として送ってもらい、「イベル」は自己調査だ。この決心は当時のブログで皆さんに公開した。そうこうしていると昨年、父の逝去でふらふらになってしまい熱が出た。風邪と思ったがどうもかかったようだ。翌日、有無を言わさず病院に収容され、「レムデシビル」の点滴を受けたらあっさりと治った。「イベルメクチン」「ヒドロキシクロロキン」は出番がなかったが、ロバート・F・ケネディ・Jr.著の『アンソニー・ファウチの正体』(ビル・ゲイツと巨大製薬業界が民主主義と公共衛生に仕掛けた地球戦争』)が出版され、3つの薬には浅からぬ因縁があったことを知って驚いた。

https://note.com/honkakuhanonote/n/n90c76797390a

これが目次である。

第1章 パンデミック制御の失敗

1. 恣意的な命令―科学不在の医療

2. ヒドロキシクロロキンの抹殺

3. イベルメクチン

4. レムデシビル

5. 最終的解決―ワクチンか大失敗か

いっぽう、mRNAワクチンについて2021年6月に僕がどうして疑念をもったかはここに詳しく書いてある。当時のまま加筆も変更もない。

ワクチン予約はキャンセルする(再改定、6月22日)

判断材料はネット情報だけだ。いかにテレビ、新聞がいらないかわかる。

エイズウィルス研究の第一人者ファウチはCNNのトランプとの対談でまともに思える発言をしており、ゲイツはダボス会議のプレゼンで感心もしていた。このレベルの人が悪魔に魂を売ると人類規模の悪夢になる。

しかし皮肉なものだ。mRNAワクチンで儲けるために「イベルメクチン」「ヒドロキシクロロキン」をこきおろしたファウチをケネディはこきおろすが、そのファウチが売って儲けようとした治療薬が「レムデシビル」だったのだ。

ケネディが毒薬だとこきおろすそれを僕は5回打ってもらい、コロナはかかってもこれで難なく治ることがわかった。頭では悪党だがお世話になっちまうとそうもいえない。人間弱い。世の中はこんな感じのものである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

後妻業-悪女の業をミステリーの系譜で辿る

2023 NOV 5 13:13:32 pm by 東 賢太郎

社会に出てすぐ営業にぶちこまれ、世の中、こんな連中が蠢いてこんなことをやってるのかと目から鱗の毎日を過ごした。1979年の大阪だ。社会勉強なんて甘ちょろい言葉は犬の餌にもならない。今ならどこの会社に就職しようとあんなことで何カ月も過ごさせてもらうなんてあり得ないし、研修にしたって強烈すぎる凄まじい体験を大企業の名刺を持って味わわせてくれるなんて想像を絶することに違いない。それでも一時はくじけて辞表を書こうと思ったのだから偉そうなことはいえないし、後に考えれば適当にごまかして営業向いてませんでも全然よかったのだが、そこまで真剣勝負でやって勝ち抜こうと考えていたことは馬鹿かもしれないが財産にはなった。

株を売るのだからカネのにおいのする所を探し出してこっちが近寄らないといけない。「社長の名刺を毎日百枚集めろ」がどう見てもできそうもないミッションである。上司は電話訪問しろと言ったが、まだるっこしいので飛び込み専門にした。達成さえすれば方法は問わないでしょとは言わなかったが、僕は大学受験をくぐりぬけるのにそのテーゼが骨の髄まで沁みこんでいて自信の持てない方法でやってできませんでしたという愚は犯したくなかった。会ってしまえば相手の身なりも顔も見える。何かはしゃべるし反応もわかる。そうやって毎日百人以上の見知らぬ大阪の人に名刺を渡して、あっという間に世間というものを覚えた。一見まともだが一皮むくと危なそうな輩もいたし、真正面から悪そうな連中もうようよいた。そんな人種に電話でアポが入るはずない。幸い、糞まじめな人間よりそういう方が面白いという風に生まれついていて、ぜんぜんどうということもなかった。

大阪の人は東京がきらいだが、全員が一様にそうかというとちがう。何かで連帯が必要になると「そやから東京もんはあかんで」と大阪側に心をとどめおくことを最低条件として、各々のレベルにおいて、東京がきらいなのだ。だから「あんたおもろいやっちゃ、東京もんやけど」でいい。そこが根っからの商人の街の良さであり、いくら頑張ってもそれ以上は行かないが商売はできる。何がおもろいか、その感性はわかるようでいまだによくはわからない。こっちがおもろいと思うと相手も思うようで、商売というフィールドでそういう人は得てして金を動かせることが多かった。こっちも動かせる。そうしてビジネスになる輪ができた気がする。金持ちと知り合うのが大事なのではない、あくまでこっちが動かせることが必須なのはお互い商人だから当然だ。

若かったから気晴らしにいろんな場所に出入りした。新地で飲む金なんかなく、せいぜいミナミか近場の十三とかの場末のホルモン屋や安い飲み屋だ。新宿のゴールデン街に増してディープで、兄ちゃん遊んでってやなんてのは儲かってまっかにほど近い軽いご挨拶である。看板にはBarなんて書いてるが女の子というか当時はおばちゃんだが、猫かぶってるアブなさ満載である。ヤバい所だなと思ったがそういうのの免疫は中学である程度の素地ができていたからよかった。我が中学は区立で入試もなく、地元のワルやらいろんなのがいた。ある日、鉄仮面みたいな国語教師が授業でいきなり黒板にでかでかと馬酔木と書いて、なんと読むか?とクラスで一番読めなさそうなSをあてた。はたきの柄みたいな棒でひっぱたく名物教師だからシーンとなったら「アシビです」とそいつが平然と読んで鉄仮面が動揺。「おお、S、お前どうしたんだ」と驚くと「ウチの隣のパブの名前です」で大爆笑だ。そういう話で盛り上がったりしておもろかった。

悪い女は嫌いじゃない。岩下志麻の極道の妻シリーズは愛好したし、松本清張の悪女物もドラマで全部見ている。「黒革の手帳」は1億8千万円を横領した銀行OLが銀座のおおママにのし上がる話だが米倉涼子の当たり役だ。黒い手帳にある「架空預金者名簿」で美容外科クリニック院長や予備校経営者の手練れの成り金を恐喝して銀座一のクラブ『ロダン』を買収する計画を練るが、逆にロダンの株主で政財界のフィクサーである大物総会屋に騙され、手下のヤクザに追われて逃げる。一丁前のM&Aだ。頭が切れて度胸も押し出しもあり思いっきりワルの女、そんなタマは現実にいそうもないが、米倉はいてもいいかな位にはよく演じている。彼女は「けものみち」、「わるいやつら」、「熱い空気」、「強き蟻」でもいい味を出してるが、男を手玉に取ってころがす女は並の極道より迫真性があるのは何故だろう。

悪い女は嫌いじゃない。岩下志麻の極道の妻シリーズは愛好したし、松本清張の悪女物もドラマで全部見ている。「黒革の手帳」は1億8千万円を横領した銀行OLが銀座のおおママにのし上がる話だが米倉涼子の当たり役だ。黒い手帳にある「架空預金者名簿」で美容外科クリニック院長や予備校経営者の手練れの成り金を恐喝して銀座一のクラブ『ロダン』を買収する計画を練るが、逆にロダンの株主で政財界のフィクサーである大物総会屋に騙され、手下のヤクザに追われて逃げる。一丁前のM&Aだ。頭が切れて度胸も押し出しもあり思いっきりワルの女、そんなタマは現実にいそうもないが、米倉はいてもいいかな位にはよく演じている。彼女は「けものみち」、「わるいやつら」、「熱い空気」、「強き蟻」でもいい味を出してるが、男を手玉に取ってころがす女は並の極道より迫真性があるのは何故だろう。

悪女もいろいろだが後妻業は札付きのワルだ。黒川博行の「後妻業」は数々ドラマ化されている。資産家の老人を次々とたぶらかして結婚し、遺産をせしめる女の話だがこっちは社会にいくらもいるだろうというリアリティがある。現実に、男性4人に青酸化合物を飲ませ3人を殺害したとして死刑が確定した女もいるが、後妻業だったかどうかはともかく、55も年下の女を入籍した紀州のドンファンさんもいたから実需もあるというのがミソなのである。愛情は装っただけも犯罪さえなければ後妻業だけで有罪という法律はない。そんなのがあったら後妻の結婚は怖くてできなくなってしまう。いくら爺さんでも好きでない女性と結婚はしない。だからそこに明らかな詐欺がない限り、殺人の物証がなければバリバリの後妻業女でヤクザのヒモがいようがヤク漬けであろうが何でもないのが法の穴というか難しい所だ。単にひっかった方がスケベの馬鹿でしたねで終わりである。逆に富と権力ある女性を狙う逆玉ホストがこれからは流行る世かもしれない。

悪女もいろいろだが後妻業は札付きのワルだ。黒川博行の「後妻業」は数々ドラマ化されている。資産家の老人を次々とたぶらかして結婚し、遺産をせしめる女の話だがこっちは社会にいくらもいるだろうというリアリティがある。現実に、男性4人に青酸化合物を飲ませ3人を殺害したとして死刑が確定した女もいるが、後妻業だったかどうかはともかく、55も年下の女を入籍した紀州のドンファンさんもいたから実需もあるというのがミソなのである。愛情は装っただけも犯罪さえなければ後妻業だけで有罪という法律はない。そんなのがあったら後妻の結婚は怖くてできなくなってしまう。いくら爺さんでも好きでない女性と結婚はしない。だからそこに明らかな詐欺がない限り、殺人の物証がなければバリバリの後妻業女でヤクザのヒモがいようがヤク漬けであろうが何でもないのが法の穴というか難しい所だ。単にひっかった方がスケベの馬鹿でしたねで終わりである。逆に富と権力ある女性を狙う逆玉ホストがこれからは流行る世かもしれない。

清張にも後妻業ものがある。「疑惑」だ。鬼塚球磨子という女が年上の酒造会社社長をたぶらかして結婚し、夫に多額の保険をかけて車ごと海に沈め、自分はスパナで窓を割って脱出して夫を殺害したと疑われる。捜査で悪態をつき「鬼クマ」と報道されるような女に社長は惚れこんでしまったが、球磨子は新宿のホステス時代にヤクザとつるんで詐欺・恐喝・傷害事件を起こした札付きのヤンキーで、社長の子供は嫌がって前妻の実家に逃げ、親にも縁を切られる。事故を起こした車の運転者は女だったとの目撃証言もあり、刑事も検事も球磨子の保険金殺人に絞り、日本中が報道を信じてそれを疑わないムードになった。ところが正義感ある球磨子の弁護士佐原は公判で目撃証言を覆えし、警察の検証の結果、フロントガラスは衝撃で割れるためスパナは不要だったことも判明する。そこから佐原は『なぜスパナが足元にあったのか』『なぜ夫の右の靴が脱げていたか』という物証から驚くべき真相を導き出すのだ。シャーロック・ホームズ以来の探偵小説の王道の醍醐味であり、正義の味方の手腕と頭脳に読者は快哉を叫ぶこと必至だ。

清張にも後妻業ものがある。「疑惑」だ。鬼塚球磨子という女が年上の酒造会社社長をたぶらかして結婚し、夫に多額の保険をかけて車ごと海に沈め、自分はスパナで窓を割って脱出して夫を殺害したと疑われる。捜査で悪態をつき「鬼クマ」と報道されるような女に社長は惚れこんでしまったが、球磨子は新宿のホステス時代にヤクザとつるんで詐欺・恐喝・傷害事件を起こした札付きのヤンキーで、社長の子供は嫌がって前妻の実家に逃げ、親にも縁を切られる。事故を起こした車の運転者は女だったとの目撃証言もあり、刑事も検事も球磨子の保険金殺人に絞り、日本中が報道を信じてそれを疑わないムードになった。ところが正義感ある球磨子の弁護士佐原は公判で目撃証言を覆えし、警察の検証の結果、フロントガラスは衝撃で割れるためスパナは不要だったことも判明する。そこから佐原は『なぜスパナが足元にあったのか』『なぜ夫の右の靴が脱げていたか』という物証から驚くべき真相を導き出すのだ。シャーロック・ホームズ以来の探偵小説の王道の醍醐味であり、正義の味方の手腕と頭脳に読者は快哉を叫ぶこと必至だ。

ところが本作品はそこがストレートではない。佐原弁護士は原作では男だがドラマ版では女(米倉)になっていて球磨子との女の闘いに書き換わっているが、清張のオリジナルは球磨子がとんでもない鬼女だと報道しまくった秋谷という男(新聞記者)の眼で書かれ、佐原が真相をあばいて球磨子が無罪放免になるとヤクザを率いてお礼参りに来ると恐れた秋谷が佐原を鉄パイプで襲う所であっさり終わるのである。このハードボイルドな後味は鮮烈だ。冤罪を覆すのは法の正義であり、ミステリー小説は万人が納得する勧善懲悪で閉じるのがセオリーだ。しかし清張は、球磨子が怒りに燃えて野に放たれることへの秋谷の恐怖で物語を閉じる。それは鉄パイプで新たな殺人が起きる前兆のようでもあり、もはや何が善で何が悪なのか混沌としている。世の現実はそのまま小説になるほど割り切れておらずこんなものかもしれないと思う。そんなとんでもない女に騙されて家庭どころか命まで失った酒造会社社長の救いようのない悲しさだけが見えない墓標のように残るのである。

清張はこの「疑惑」の元ネタが「別府3億円保険金殺人事件」だという巷の説を否定したが、それは読みが甘い。僕はジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」がそれだろうと考えている。1934年作のこの名品を彼が知らなかったはずはない。カリフォルニアの流れ者の悪党が偶然立ち寄った安食堂で馬鹿だがセクシーな女房にひとめ惚れしてしまう。やがていい仲になった二人は旦那のギリシャ人を誘い出して車ごと崖から転落させて殺してしまう。正確には車中で殴り殺して転落死に偽装するのだが、自分たちも乗っており(「疑惑」とおんなじ)、旦那に多額の保険がかかっていたことから裁判で窮地に陥るが(おんなじ)、弁護士の巧みな手腕で(おんなじ)容疑を女房にのみかぶせて保険会社との取引で逃れて悪党が無罪になってしまう(おんなじ)。ここからは「疑惑」にはないが、今度は女房が本当に交通事故で死んでしまい、男は捜査されて旦那殺しの書類がみつかってそっちがバレたうえに女房殺しでも逮捕されてしまう。そっちは無罪になっても旦那殺しで死刑と告げられた男は「愛した女房を殺して死刑は耐えられない」と語り、旦那殺しの罪を選ぶ。

清張はこの「疑惑」の元ネタが「別府3億円保険金殺人事件」だという巷の説を否定したが、それは読みが甘い。僕はジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」がそれだろうと考えている。1934年作のこの名品を彼が知らなかったはずはない。カリフォルニアの流れ者の悪党が偶然立ち寄った安食堂で馬鹿だがセクシーな女房にひとめ惚れしてしまう。やがていい仲になった二人は旦那のギリシャ人を誘い出して車ごと崖から転落させて殺してしまう。正確には車中で殴り殺して転落死に偽装するのだが、自分たちも乗っており(「疑惑」とおんなじ)、旦那に多額の保険がかかっていたことから裁判で窮地に陥るが(おんなじ)、弁護士の巧みな手腕で(おんなじ)容疑を女房にのみかぶせて保険会社との取引で逃れて悪党が無罪になってしまう(おんなじ)。ここからは「疑惑」にはないが、今度は女房が本当に交通事故で死んでしまい、男は捜査されて旦那殺しの書類がみつかってそっちがバレたうえに女房殺しでも逮捕されてしまう。そっちは無罪になっても旦那殺しで死刑と告げられた男は「愛した女房を殺して死刑は耐えられない」と語り、旦那殺しの罪を選ぶ。

本作はハードボイルド小説の苦み走った不思議な味を覚えた最初の作品である。一気に読み終わってしばし茫然とし、他愛のない小市民の幸せを手に入れようと善良な市民を殺した浅はかで人間くさい悪党夫婦に同情している自分を発見したという意味で忘れられない作品である。大阪はミナミ。得体のしれぬ臭気が漂う真夏のがやがやと猥雑な薄暗い路地裏であやしい取引で小金を儲ける男ども女ども。それでも話しかけるとあっけないほど悪党の気はせず「兄ちゃんなんかええ話か?」と喰いついてくるあの人達。罪と罰ではなく人と欲だ。それ以来僕は欲をきれいごとで隠す人間は好きになれなくなった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

公務員を就職先に選んだ東大経済学部生は9人

2023 NOV 3 17:17:21 pm by 東 賢太郎

「今年夏、東大が3月に卒業した学生の進路を公表すると、省庁の幹部に驚きが走った」「公務員を就職先に選んだ東大経済学部生が9人しかいなかった」「東大生のキャリア官僚離れは深刻だ」(朝日新聞デジタル、2023年10月7日)

コロナ前だが映画製作で東大生の子にきいたところ、官僚は最初の10年の下働きが無駄で、頑張って30才になるとスキルなしだから辞められなくなって、その割にリターンは読めない(政治家に嫌われてパーはリスク高すぎ)と言っていた。人気は理系は起業、文系はコンサルとファンドだそうだ。

この考え方は私学の人とそう変わらなくなっているのではないか。国立大だから国にというステレオタイプは消えつつあるんじゃないかという気がしてきた。国の方が民間より上だという空気が昔は大いにあったが個人的には何やら気張ってて田舎くさいなと思ってたし、父は国家派だったが母は商人派で、僕はその点は母方だった。

ジャック・アタリは近著で「11世紀から現在に至るまでの時代は商人が地政学、政治、価値観を支配する『商秩序』の時代であった」と書いている。我が国でも中世の国司は荘園を侵略し簒奪する側だったが、貨幣経済の浸透とともに商人が台頭を始めると楽市楽座で彼らを保護して領地に経済力を貯え、南蛮貿易で鉄砲をそろえて戦さを勝ち抜いた信長のような商人共生型近代国家スキームの武将が現れる。天性の商人だった秀吉は信長の中央集権的重商主義を進めたが、それを貧富の差が出ない地方分権的農本主義に180度転換した家康のスローガンが士農工商である。「士」(武士)が官僚であり、いまも日本人に根強い「官>民」という思想はそれをルーツとしている。

ジャック・アタリは近著で「11世紀から現在に至るまでの時代は商人が地政学、政治、価値観を支配する『商秩序』の時代であった」と書いている。我が国でも中世の国司は荘園を侵略し簒奪する側だったが、貨幣経済の浸透とともに商人が台頭を始めると楽市楽座で彼らを保護して領地に経済力を貯え、南蛮貿易で鉄砲をそろえて戦さを勝ち抜いた信長のような商人共生型近代国家スキームの武将が現れる。天性の商人だった秀吉は信長の中央集権的重商主義を進めたが、それを貧富の差が出ない地方分権的農本主義に180度転換した家康のスローガンが士農工商である。「士」(武士)が官僚であり、いまも日本人に根強い「官>民」という思想はそれをルーツとしている。

アタリという学者はディープステート(DS)のスポークスマンであり、DSは国家ではなく国家をまたぐから国際金融資本と呼ばれる商人(資本家)である。農本主義の士農工商とは天地真逆であり、両者が融和するはずがない。現在、岸田政権は米国の背後にいるDS(民主党左派)寄りであり中国共産党もDSに親和的であることから自民党保守は分裂的であり、そのどちらにも反駁する真の保守を標榜する新党に出現の余地を与えた。同党は日本で反DS的主張を展開する宿命ゆえ農本主義的に思える。現代の黒船DSを士農工商政策で制圧できるはずがなく、鎖国をめざすわけでもなかろうから本音は不明だ。当世の東大生はそうした空気を察知しているのではないかというのが私見である。

東大卒が減ってもプラクティショナー資質の優れた人はいるので採用を工夫すれば官僚の質が下がるとも思わない。東大法学部のようにドメスティックな学問専攻の人を中心に据えるのは士農工商由来の方針であり、DS服従に甘んじるならそれでいいが、DSに正面対峙して最善の選択が求められるGDP3~4位の国家としては危険だろう。心は日本人だがDSエリートを英語で論破できる資質の人こそ増やすべきだ(東大生はそういう訓練はされていない)。政治家も同様で、そういう官僚を使えるかという選別基準になれば親の七光りだけの議員は自然に国会から消えていくだろう。

しかし政治家のF先生の話を聞くと銀行は国会議員には金を貸してくれませんよというからそれも大変な職業なのだ。奥さんは心配だろう。僕は1億5千万借りたがサラリーマンだったからで今はもう無理である。人の仕事の価値は金で決まるわけでないが好きなことをやるには金が要る。DS業界ど真ん中でやってきた僕は仕事も趣味も満足できたからこのジョブを生んでくれたDSに感謝しなくてはいけないが、ではLGBT法案賛成かといえば大反対で怒っている。つまり政治信条と人生が一致せず、どっちか取れといわれれば人生なのだ。僕は政治家には向いてない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

総理は一刻も早く解散総選挙をするだろう

2023 OCT 8 10:10:53 am by 東 賢太郎

このところ日々の訪問者数はNHKホールが満員程度の2~3,000人というところで安定している。ブログというメディアは前からあるが、僕のような一市民が既存メディアの力を借りずに特定の層とこれだけピンポイントで接点を持てる場は10年前まではなかったからすぐれて現代的現象と考えてよいだろう。知りうる限りの読者はインテリ諸氏である(男性6割)。柔らかくはない内容で平均4~5,000字の長文だから高学歴集団しか興味を持たないのは自明で、数としてはマイナーだが読者の理解度は高くサステナブルだ。この層には各界のインフルエンサーもおられ「数×質」の手ごたえはあるかなと感じる。

SMCの場で政治勧誘はしないが立場の表明はする。先日、親類にとってアンチの視点から描かれた松本清張の「昭和史発掘」を読んだ。この事件の錯綜した事の顛末のすえに壊滅的な敗戦がやってくる。親類は東京裁判で戦争犯罪人として逮捕され、巣鴨刑務所にA級戦犯として収監されたが、米国のロビンソン検事が無罪として釈放した。彼は戦争拡大反対勢力の首魁だったが陸軍内の権力闘争で東條英機ら統制派に敗れた。そこで対米交戦に向かう政権を批判する形で反対を唱え、その経緯を精査したロビンソンが擁護したというわけだ。軍内政治に負けた結末がそれというのも皮肉であり、もし勝って首相になっていれば確実に死刑だった。政治的立場というものはかくも重い。我々私人とて社会に出れば組織の権力闘争と無縁ではなく、僕も覚えがあるし敗退しているし、それに勝ったことで墓穴を掘った例も現実に目にした。

SMCの場で政治勧誘はしないが立場の表明はする。先日、親類にとってアンチの視点から描かれた松本清張の「昭和史発掘」を読んだ。この事件の錯綜した事の顛末のすえに壊滅的な敗戦がやってくる。親類は東京裁判で戦争犯罪人として逮捕され、巣鴨刑務所にA級戦犯として収監されたが、米国のロビンソン検事が無罪として釈放した。彼は戦争拡大反対勢力の首魁だったが陸軍内の権力闘争で東條英機ら統制派に敗れた。そこで対米交戦に向かう政権を批判する形で反対を唱え、その経緯を精査したロビンソンが擁護したというわけだ。軍内政治に負けた結末がそれというのも皮肉であり、もし勝って首相になっていれば確実に死刑だった。政治的立場というものはかくも重い。我々私人とて社会に出れば組織の権力闘争と無縁ではなく、僕も覚えがあるし敗退しているし、それに勝ったことで墓穴を掘った例も現実に目にした。

東京裁判で7人が死刑(絞首刑)、16人が終身刑、2人が有期禁固刑となった。日米関係の力学は憲法改正問題以前にいまだこの裁判の延長から完全にフリーになったとは思えず、安倍晋三が戦っていたのはそれだったのではないか。BRICs、グローバルサウスに日本外交が過度に寄ることを警戒する米国はジャパン・ハンドラーズのグリップを強める方向に急激に舵を切り(軌を一にして英国でもトランプ寄りのボリス・ジョンソンの首を切り)、我が国の空気をどんよりと重苦しくしている。東條は裁判で「この戦争は欧米の経済的圧迫による自衛戦争である」という主張をしてはねつけられたが、ウクライナ戦争でロシアも同様の趣旨の主張をしている(ナチ呼ばわりで過激だが)。米国、NATOが認めるはずはなく、ロシアは軍事的に屈服すれば日本同様の運命になるから戦術核をちらつかせているという危険な情勢だ。米国は過度の挑発を避けつつ大統領選前に幕引きを図るだろうが、債務上限問題に強硬な議会の反対もあって戦後処理の金を出す気も余裕もない。従って何十兆円にも及ぶといわれるそれを日韓に押し付けるためバイデンは両国をワシントンに呼び、和解させ、増税によって賄わせる算段だ。これはマストであり既定路線である。

僕は政治通でもないし情報源もないし、そもそも政局など興味もない。以下は誰でも知ってる情報を僕なりに組み合わせた仮説にすぎないからまちがってるかもしれない。前回もそういうものを書いた(「今だけ金だけ自分だけ」の議員は落とせ)がここまで矛盾する出来事は何もないから修正はしない。

東京裁判の被告なみに米国にビビりまくっている岸田総理はバイデンに逆らう意図など毛頭ない。ということは増税メガネ呼ばわりされようが何だろうがLGBT法案と同様なりふり構わず増税する以外に道はない。だから財務省と気脈が通じ国民向けキャッチコピーに長けた木原は配置転換でお茶は濁すがはずせない。警察も検察も裁判所も三権分立以前に公務員であり権力と喧嘩したくない。それとマスコミは喧嘩したくない。権力者は本来総理なのだが、総理が盲従するならスルーして米国が支配者ということになる。なぜ全部がチンイツで動くのかという不可解な現象は国内ばかり子細に見てもわからない。すべては米国の指示でシンクロして動いているのである。これが独立国か、民主主義はどうなった、三権分立はどこへ行ったと騒いでも仕方ない。親会社は来年の選挙で忙しくカネもないから、子会社の定款など無視してお前らがカネを出せ、逆らえば社長は首だと脅してるわけだ。内閣改造は他派閥においしいエサをばらまいて来年の自民党総裁選で再選の邪魔をされない手を打つのが目的で、国民の目にはどうあれうまくやった。そして、バイデンの言うことを聞けば万事が日本国民のためにはならないのだから岸田政権も自民党も支持率は時間がたてばたつほど確実に下がる。従って、総理が合理的な人であるならば、一刻も早く解散総選挙をおこなう、今月の国会初日でもいい、そうなるはずだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エラリー・クイーン「シャム双生児の謎」

2023 SEP 12 12:12:45 pm by 東 賢太郎

やっとこさというか、とうとう読んだ。エラリー・クイーンの著名作がこの歳まで未読だったなんて贅沢なことではないか。推理小説の名品はできれば記憶を消してもういちどびっくりしたいが、昨今は犯人はおろかあらすじを見てもさっぱり思いだせないのが結構ある。なんのことはない、望まなくてもその域に近づいている。字が小さいのもつらい。神山先生の診療の帰りにジュンク堂で買ったのは創元社でなく角川のほうだが、なぜなら字がデカいからだ。まあとにかくこれが残っていたのは嬉しい。ちなみに創元社の題は「シャム双生児の謎」で、角川は写真のとおりだ。どっちでもいいが、本稿の標題は昔なじみの前者にしておいた。

やっとこさというか、とうとう読んだ。エラリー・クイーンの著名作がこの歳まで未読だったなんて贅沢なことではないか。推理小説の名品はできれば記憶を消してもういちどびっくりしたいが、昨今は犯人はおろかあらすじを見てもさっぱり思いだせないのが結構ある。なんのことはない、望まなくてもその域に近づいている。字が小さいのもつらい。神山先生の診療の帰りにジュンク堂で買ったのは創元社でなく角川のほうだが、なぜなら字がデカいからだ。まあとにかくこれが残っていたのは嬉しい。ちなみに創元社の題は「シャム双生児の謎」で、角川は写真のとおりだ。どっちでもいいが、本稿の標題は昔なじみの前者にしておいた。

何度も書いたが僕の読書歴の端緒は少年サンデーだ。小5でぷつんとやめてしまったのは、ぞっこんだった「伊賀の影丸」の連載が1966年に終わり他には未練がなかったからだ。そこで何を読もうか迷い、しばし図書館に入りびたったことはまだ書いてない。さっきこの頃のことを考えていたら記憶の沼の底からぽっかり浮かんできたのだ。そう、そこで好みの小説を探しまくり、行き当たったのがシャーロック・ホームズ物とアルセーヌ・ルパン物だった。子供の本だから絵本みたいな挿絵があって、それで怪盗ルパンのイメージができた。当時は意外にもルパン派であり、『8・1・3の謎』なんて題名からしてストライクであり、中身は忘れたがわくわくで日夜読みふけったのが懐かしい。しかしそれも束の間だ、全部読んでしまい喜びはすぐ尽きた。

教科書に載るような文学は自分に無縁なことは読まなくてもわかっていた。幼かったせいではない。長じてからだって純文学的人間ドラマのような小説にはさっぱり興味がわかないのである。何か性格的におかしいのでないかと思ったかというとそれもなく、いまふりかえって変な子だったとは思うが、思ってるのは長じた変な子だからそれもあんまりあてにならないだろう。勉強はもっと興味がないし、塾に行かそうという親でもなかった。退屈は嫌だから、読書家の女子に「他にああいうのあるかな」ときくと「『紅はこべ』がいいんじゃない?」ときた。なるほど!妖しそうな題名ではっきり記憶にあるからインパクトがあったのだろう。すぐに質問した。「殺人おきる?」。だめだ。お呼びでない。がっくりきてそれっきり。冒険色と幻想味のある影丸からルパンは筋だろう。そこから紅はこべという彼女の選択はいま思うと図星であって、お見事な推薦である。でも僕の本筋は冒険ではなく殺人だったのだ。

クイーンに漂着したのがいつかはつまびらかでない。中学は片道1時間半と遠かったので帰りに各駅停車に乗って本を片っ端から読んだ。成城に書店はなかったが一橋中学は神保町交差点のすぐ奥で、三省堂、東京堂、書泉など大型書店が並んでいる壮観は夢のようだ。創元推理文庫にそこで出あったことは疑いなく、クイーンは知るべくして知ったと思う。そっちにかまけて授業の予習復習は無視というルーティーンが定着し、成績はいつも低空飛行だったから当時の同級生で僕が東大に入るなどと思った人はひとりもいないだろう。ちなみに秋葉原も徒歩圏内であった。そこに膨大な量を誇るクラシックレコード店がこれまた知の殿堂みたいにそびえ立ち、後に通いつめることになる。僕の読書と音楽鑑賞は一橋中に大きく依存していたわけだが、そこで習ったことではなくロケーションにだったから入れた親父のファインプレーだった。

やっぱり片道1時間半かかった高校では野球の部活に音楽という新たな趣味が出てきてそんなには読めなかったろう。ところが浪人して暇になり、ここから没入してしまって真似ごとの自作まで執筆するに至ったのが理詰め派のクイーンだった。クリスティがそうでもなかったのはロジックが甘いと感じたからである。なんたってクイーンは「読者への挑戦状」をたたきつけるきっぷがいい。探偵と犯人が対決する小説なのに探偵が挑んでいるのは実は読者なのだという構成だ。実はあんまりロジカルでなかったりもするのだが、数学マニアだった僕は「解けるもんなら解いてみな」という風情の短文の設問がお気に入りであり、クイーンは姿勢がそれに似ていると感じたものだ。だから作品というよりも作者がそうした風情(ごっこ)を好む人だなという親近感を愛していたのであって、これは遊びたい猫が遊ばせ方の上級者に寄ってくるのとまったく相似形のことなのである。

挑戦状があるのは国名シリーズ(9つ)で、バーナビー・ロス名義の「X/Y/Z/最後」(4つ)はない。探偵であるエラリーの趣味は「野球観戦からクラシック音楽の鑑賞、ミステリ初版本の蒐集まで多彩」(wikipedia)とあり、このことをもって僕は国名シリーズはベートーベンの交響曲(9つ)、「X/Y/Z/最後」はワーグナーの「ニーベンルングの指輪」(4つ)にひっかけたに違いないと解釈している。遊ばせ方の達人なのだ。推理小説とクラシック音楽に親和性があるという人もないという人もいる。僕は前者であり、エラリー・クイーンという人物をそう造形したフレデリック・ダネイとマンフレッド・リーも、少なくともどっちかはそうだっただろうと思う。メディアである文字と音符をある意図に向けて周到に並べ、レトリックを弄して受信者を説得したり、納得させたりする技法の集大成である点においては両者はほぼ同じだ。恋人の名前を縫い込んだりアナグラムにしたり数字で意味を暗示したり例は枚挙にいとまないが、両者が似ているというよりクラシックの作曲に推理小説と似た側面があるというべきだろう。僕が楽譜を解析したくなる習性があるのは両方とも熱愛するからである。

そこで「シャム双生児の謎」だ。本作は国名シリーズで唯一「挑戦状」がない。それだけが理由ではないが、あらすじや評価にやたらと「異色作」とあったため直球勝負主義の僕は食指が動かず、だから「やっとこさというか、とうとう読んだ」という羽目になったのだ。旅行先のクィーン父子が山火事にあう。雨が多い日本ではあまり聞かないが空気が乾いたアメリカでは日常茶飯事とはいわないまでもそんなに驚かない。カリフォルニアでしょっちゅうニュースを聞いたし、読みはじめたらハワイの惨事がおきた。本作冒頭の凄まじい猛火の描写は秀逸だ。読者の意識を山奥の屋敷にリアルに閉じ込めて「クローズドサークル」を設定するわけだが筆者が意識したかどうか、この冒頭部分はとても「音楽的」であって僕は天地創造や田園交響曲のエコーを聴いている。やがてお待ちかねの殺人がおき、カードを使ったダイイングメッセージがあり、名探偵によるその解釈で読みが二転三転するのは予想通り。11人のうち2人死ぬが、クリスティは本作(1933年)から「そして誰もいなくなった」(1939年)の着想を得たかと想像させる展開である。逆に、上掲の中にあるクイーンの代表作は彼女の「ゴルフ場殺人事件」(1923年)にヒントを得たと僕は考えている。

シャム双子は実在する。題材にしたから成功しているとも思えないが、非日常的なシチュエーション故に生まれた密室をさらなる非現実ワールドにする効果を生んでいる。だから、そこでおきる殺人事件なんてのも本当はぜんぜん日常的でないし、そもそもダイイングメッセージなんて撃たれて仰天して死にかけてる被害者にそんな余裕あるわけないだろというものなのだ。それなのにその描写に至ると「ああやっと普通のミステリーになったな」とどこかほっとするのであって、それがあまりに特異だから「異色作」という評になっていると納得する。この作品は何年たっても忘れることはないだろう。2度だましの犯人指摘がありその都度納得させられるが、これは音楽ならマーラー「巨人」の第4楽章に1度だけある疑似終止を思わせる(こういうのが先述の「レトリック」だ)。ついに飛行機が屋敷を見つけるが救いようがないというメッセージと食料を落として去っていき、万策尽きて屋敷は火に包まれる。強烈なサスペンスが支配する中でエラリーが展開する謎解きはクイーンのお家芸であり、唯一無二の「解答」がコーダとして開示される。この感動と余韻に向けてアレグロで突っ走るのが同作の眼目だから「読者への挑戦状」は出る幕がなかった。そういうことなのだ。

ああこれだ、これが味わいたくて次々に買って読んだっけと涙ぐむほど懐かしい。事実を徹底的に調べあげ、仮説と検証を突き詰め、数学の答案のようにロジカルに犯人を指摘する痛快さ。これを中学高校とクィーンでたくさん楽しんだので、文学的資質はなかったけれど僕はあるべき思考回路に行き着いて今に至っている。だからだろう、現実の世界でケネディ暗殺事件のように、事実を調べず、仮説を検証もせず、その答えじゃなくてもいいでしょみたいな結論を出して「解決しました」ってのは数学の答案なら零点であって僕は性格的にきわめて気持ちが悪く、「その答案でごまかせる」と思われていることが不愉快極まりない。ケネディ事件はドス黒い裏があったなと疑うのが多数派になりつつもあって、仮にそんな探偵小説があったとしても犬も食わないさと高をくくっていた。ところが驚くべきことに食う犬もいるのであって、むしろそっちの方が多いと思い知ったのが2020年の米国大統領選挙だ。

クイーンを生んだ国だ、クイーンがいないはずがない。「こっちの答案を発表したら満点をあげられるんだがね」なんてことでもないとそんな結末にはなりようがないというのが満点の解答だ。我が国にはいるんだろうか?警察にはたくさんいるはずだ。アメリカは腐ったが日本は大丈夫だ。これを日本人であることの誇りにしたい。本国でエラリー・クイーンは半ば忘れかけられているが日本の人気は根強い。そこに希望を持ちたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「今だけ金だけ自分だけ」の議員は落とせ

2023 SEP 2 13:13:52 pm by 東 賢太郎

読響のコンサートには地下鉄で行った。マスクの人は2,3割でずいぶん減ったものだ。サントリーホールは中高年が多いが、それでもマスクなしの方が多い。ここ1,2か月で東京はコロナを忘れてしまった観がある。

僕が最初にこの疫病に関する情報をもらったのは2020年の2月。米国からだ。ウイルスは人工物で、ワクチンが出るが絶対に打つなというものだった。ソースは書けない。信じるしかない先であり、それで疫病の恐ろしさは知ったのでその旨をブログにし、万一に備えトランプが服用した薬をもらいイベルメクチンも購入した。これも書いたと記憶するので注意深く読まれた方はご存じと思う。

目下、WHOは変異ウイルスEG.5につき警告している。WHO(世界保健機関)が言ってるというともっともらしい。しかし、これはいくら強調してもしきれないが、今はもっともらしい人が言ってることこそ注意が必要という困った世なのである。ニュースはテレビと新聞だけという方々は、非常に高い確率で、もっともらしく見える人々の言説ですでに洗脳されているとお考えになった方がいい。

EG.5について今のところ僕に情報はないが、

とパソコンでYahooかGoogleに打ち込むと興味深いビデオ(ニコニコ動画)が出てくる。高齢者はユーチューブやニコ動などのネット動画をご覧にならない方が多いと思うが、視野を広めるためにもご自身の命を守るためにも聞かれたらいい。ちなみにネット動画は玉石混交だ。及川氏は政治家であり、いかなる政治家もポジショントークをしているのだから僕はその言説を頭から信じることは一切ない。ただ、彼がそう説くには根拠が必要で、そこで嘘をついたら説得は成り立たない。時代は権力があれば説得できてしまう歪んだ方向に傾きつつあり、権力のない少数派やフリージャーナリストは真実を根拠に語らなくてはより無力になる時代でもある。賢明な皆様はそこに真実の手がかりを見つけ、自分で考えてWHOお薦めのEG.5ワクチンを打つかどうかを決められたらいい。それで何かあっても国は面倒を見てくれない、そういうことだ。

2020年にこの疫病が流行り出してから世界は「おそろしく妙なこと」になっている。医学や薬は素人だが株式市場でびんびんそれを感じる。極めて異常な状態が3年も続いており、そのこと自体が異常なのだ。しかし皮肉なものだ、その原因を知ったので僕はむしろ安心して投資ポジションが組めて株も為替も順調だ。だから「ごっつぁんです」で終わってもいい。しかし、性格は変えられない。自分が儲からなくてもいいから日本が平穏であって欲しいと切に思うのだ。以下に述べることは誰かにもらった情報ではない。僕の仮説だ。仮説は矛盾が出るまでは真実かもしれないし、そうでないと分かれば訂正するがいまのところ矛盾はないように思う。立場を明らかにするなら、僕は自民党を支持したこともしなかったこともある日本国の有権者だ。

グローバリスト、ネオコン、ディープステート。こう聞くと「陰謀論だ!」と条件反射を示す人が日本には多い。それは結構だが、ひとつだけ確実なのは、それを言った瞬間に思考停止になることだ。だからそういうことを日常からしていると必然的にその先は何も考えられない人になるわけで、望んでそうなりたい人はなればいい。僕は多くの若者にそう説いてきたが、それでいながら自己嫌悪に陥っていることから本稿を書きはじめねばならない。なぜなら米国のウォールストリートや英国のシティはグローバリスト、ネオコン、ディープステートのど真ん中の地であり、そこで長年仕事をしてグローバル証券界にずっぽりとはまって育った僕はそれのまたど真ん中の人間だ。そのキャリアで生きているのに、その連中が世界を妙なことにしていて、日本があまりに無力、無抵抗にその波に飲みこまれつつある。これでは子孫はどうなるのか、一抹の罪悪感を覚えるのだ。

グローバリスト、ネオコン、ディープステートは世界の国に巣食っている。米国の民主党はその巣窟だ。米国という国家自体がそうなのでなく寄生されている。宿主の脳に棲みついて操り、自らに都合のよい行動を取らせる寄生虫に似ている。2020年。大統領選があった。トランプ有利の予想だった。まず疫病で世界が騒然となって郵便投票の利用が大幅に増えた。それで得票を伸ばしたバイデンの勝利に不正が疑われ、トランプが訴追した。しかし、驚くべきことにCIAもFBIも警察も裁判所もテレビも新聞もツィッターも全部が結託してトランプの声を封殺し、逆に逮捕し、不正はなかったことになった。

これ、どこかの国で去年の7月から起きていることと似てないだろうか?

変異ウイルスEG.5はWHOがワクチンパスポートを加盟各国に求めるといわれる。打てということだ。来年11月にまた米国大統領選がある。民主党はバイデンは見限りオバマ夫人を出すという説がある。いずれにせよトランプ相手でどう見ても劣勢だが、どんなことをしても絶対に勝たなくてはいけない。次回もまた壮絶な不正が堂々と行われ、もみ消されるのだろうか。寄生虫が国家にどう入り込むか、増殖するかは一様でないが、権力と出世とカネが餌と考えて凡そは括れるだろう。そこに暴力(戦争、暗殺)による脅迫、恐喝が加わるほど事態は悪化している。国家に一元的に委託された暴力装置(軍、警察)にまで権力と出世とカネで寄生が進むほど病 膏肓に至っているならイカサマ選挙など如何ほどのものだろう。仮に国民にばれてしまっても、全マスコミが沈黙し、後に、そのような証拠は確認されなかったとグルになって報道すれば「なかったこと」にできてしまう。そういう現実を去年から日本のそこかしこで目の当たりにしていることをアンテナの高い人は納得されるだろう。テレビと新聞しか見ない方々はもっともらしく見える人々に洗脳されて気がついておられないかもしれない。

日本は昭和26年に独立国になったことになっているが、国連憲章の敵国条項は改正されておらず、防衛は安保条約で米国に依存し、米軍は日米地位協定に基づき基地を置くことができる。だから1都8県(東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)に及ぶ広大な空域の航空管制は横田基地で行われており、日本に制空権はない。恥ずかしながらこれを30才ぐらいまで僕は知らず、どうしてロンドンから帰国すると成田空港に海を迂回して着陸するのかと不思議に思っていた。

日本の交渉相手は米軍であり、両者による日米合同委員会だ。 『日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている』(「知ってはいけない」矢部宏冶著より)。この構造からすると、日本国総理大臣の同格の相手(カウンターパート)は米国大統領ではなくインド太平洋軍司令官(マッカーサーに相当)か国務長官(キッシンジャー等)というところだ。ちなみにサンフランシスコ講和条約の署名者は日本では内閣総理大臣の吉田茂だが米側はトルーマン大統領ではなくアチソンら全権団であった。

『日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている』(「知ってはいけない」矢部宏冶著より)。この構造からすると、日本国総理大臣の同格の相手(カウンターパート)は米国大統領ではなくインド太平洋軍司令官(マッカーサーに相当)か国務長官(キッシンジャー等)というところだ。ちなみにサンフランシスコ講和条約の署名者は日本では内閣総理大臣の吉田茂だが米側はトルーマン大統領ではなくアチソンら全権団であった。

バイデン大統領は、歴史的にも構造的にも岸田総理は日米合同委員会を通じて差配できる存在と考えているふしがある。現にG7では横田基地から通関なく入国し、政治資金キャンペーンで有権者に向けて「私がキシダに軍事予算を増額させ、ウクライナ復興支援金の拠出を確約させた」「韓国と和平の手打ちをさせた」と演説している。「させた」である。彼はキシダをpresident(大統領)と呼び間違えるぐらいの認識しかない。日本は昭和26年の条約調印をもって国際法上は独立国であるが、安保条約に基づく日米地位協定をたてに総理は米インド太平洋軍司令官と同格なのだから忠実なしもべであれと米国にふるまわれれば、それとこれとは違うと日本側が主張しても法的根拠のないパワーゲームになるだけだ。正規軍も核もない国がそれに勝つ見込みはない。愛国心や大和心で勝てるわけでもないのは江戸末期の尊王攘夷運動を見ればわかる。その決着がどうだったか。薩長が英国に靡いて武器援助を得て幕府を倒し革命政権を樹立した。それを我々は明治維新という美名で習っているが、英国の末裔であるグローバリスト、ネオコン、ディープステートは今もそれと同じことを朝鮮半島、ベトナム、アフガン、イラク、アラブ諸国など非白人国で行い、スラブ系のウクライナもまさにそうであり、すべてのケースで多くの民間人が命を落としている。

よほどの力量の総理でなければ押し返すことは困難と思われ、従わない者と判を押されれば田中角栄のようになる。国民の人気など関係ない。総理がしもべなら官僚も警察官僚も自衛隊もであり、そのしもべであるメディアも当然そうである。安倍元総理亡きあと明確なしもべ路線に徹した岸田総理は米国のためにいい仕事をすればするほど日本国民のためにはならず、したがって、事の必然として政権支持率が下がる。しかし、グルであるメディアはヨイショ記事を書くし、野党はビジネス野党に徹すれば安泰に生存できるのでお得意の舌鋒もなく、政権をうかがえる現実的な野合の動きすらない。よって、国民に何を言われようとバイデンからの評価は上がるのだから岸田政権は安泰だ。極論すれば支持率0%になっても選挙まではもつから、総理が再選を諦めれば怖いものはない。あと1年であらん限りの利権を固めれば人生の帳尻は十分すぎるほど合うだろう。岸田おろしをあからさまに仕掛ければその者は米国の意図に逆らったとして消されるから絶対権力に守られている。だからどんなスキャンダラスなニュースが出ようと野党は沈黙し、メディアは政権に都合の悪いことは一行も書かないのである。

バイデンからすれば日本の政局など猿山のボス争い以上にどうでもいい。木原氏の問題もそうだ。米国にとって彼は英語を意のままに操れ、聡明で話が早く、財務省に顔が利く有能な工作員である。総理だけでは日本国の財布のひもは緩められないことを知っているバイデン、エマニュエルから彼が評価される限り、しもべだけでは政権がもたないことを知る総理は彼を切れないだろうし、もし財務省を動かして国会で予算案を通せないなら彼は用済みになるだろう。先日の訪米はだから彼を随行させたのであり、本題は福島の処理水問題はアメリカがお墨をつけてやるからうまくやれ、韓国とは米国の兵器を使って仲良くやれ、そして両国でウクライナに大金を出せ、というものだったのではないか。功労者ゼレンスキーはもう着地体制でイスラエルに10億円の豪邸を建てているらしい。しもべの役得これにありで、だから魂を売っても耐える者が続出するのであり、こうして各国の内部に寄生は拡大するのであり、そうとは知らぬ乗っ取られた国の民は悲惨なことになる。日本でそんなことが起きる未来など想像もしたくない。

野党が万一政権を取ったところで猿山の話である。日米地位協定に基づいて新たなしもべになるだけで国の劣勢は何ら変わらない。小物がせめぎ合ってる安倍派が森元総理の顔色をはかってキメラの如き奇怪な五頭体制になった。三頭でも結託は難しいから三権分立という仕組みがあるのだ、そんな組織が一体としてワークした話は古今東西きいたことがなく、それなら森派にしろよと国民の失笑を買っていることに気がつかないのだからエッフェル姉さんと大同小異である。維新、公明の勢力争いなど猿山はにぎわっているが、どうでもいいことで飯を食ってるこの先生たち、どうしたらバイデン大統領のしもべ、エマニュエルさんのポチになれるのかが出世のポイントなのだ。だから与党も野党もない。日本文化などかなぐり捨ててLGBT法を通すのである。寄生虫はこうやって日本に入り込み、増殖する。この風景を眺めて「陰謀論」で片づけるのが思考停止であることはお分かりと思うし、そう吹聴するのは国民に思考させたくない意図があるからだ。

もう一度書く。米国の民主党はグローバリスト、ネオコン、ディープステートの巣窟である。その先兵であるエマニュエルさんのポチになりたい議員が「保守」(ナショナリスト)を自称するなど論理矛盾だぐらい今時の小学生でもわかる。ほとんどの議員がLGBT法に反対しなかった自民党はもはや極左政党に他ならないが、そんな批判をしたところで米国民主党の圧力を別の総理ならかわせたかという問いになるだけであり、人材がないなら自民が右だろうが左だろうが事は解決しない。ということは既存の政党はもはや本来の使命を達成できる存在でなくなっているということであり、常識と力量のある個人が超党派でそれを立ち上げるしかないだろう。立憲ではあるが極めて稀な発言をしている原口議員はポチ狙いの連中を「今だけ、カネだけ、自分だけ」と評している。金儲けしたいなら自力で稼げばいいのであって、その能力もなく税金にたかるだけの人物を国会議員にしてはいけない。誰が総理になっても今のままでは日本の未来を救うことはできそうにないが、そんな連中をしてしまったら権力・出世・カネと引き換えに日本国の末期の到来は加速されるだろう。国会議員定数を半分にできないなら、半分は二世三世の勘違いした人物でなく、国のために命をかけてくれるまともな人に入れ替えるべく有権者が投票所に行くしか手はない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

『「NO」と言える日本』と『堕落論』に学べ

2023 JUN 13 18:18:15 pm by 東 賢太郎

『「NO」と言える日本』は1989年に出た盛田昭夫と石原慎太郎の共著だ。石原の主張はこうだった(wikipedia)。

世界は特に半導体の生産において日本の技術に依存するようになった。

日本はその技術の優位性を交渉の武器として使用すべきである。石原はアメリカに対する交渉手段として、ソ連と機密情報を交換するというような脅しさえも支持した。

アメリカは労働者のレベルが低いので商品の質も悪く、一方で日本の労働者の優越した教育は大きな強みである。

自己主張

日本の外交官は西洋人と取引する際有効でなく、外国人との取引に慣れている経営者も交渉に参加すべきだ。

日本は日米安全保障条約を終わらせ、自衛すべきだ。この方が安く済み、アメリカへの依存もなくなるだろう。

偏見

アメリカは、今の時代は欧米世界によって支配されており、白人世界が優れているのだと考えており、この偏見は最後には自らの首を絞めることになるだろう。

アメリカ人とキリスト教宣教師は各地の文化を消し去り、西洋の文化で取って替えようとしている。

何と意気軒高だったことか。1989年に日本は株式時価総額でアメリカを抜いた。半導体のシェアは50%で世界一だった。今やNOと強気に出られる優位性は大谷翔平選手の活躍を除いてなにもなく、石原が交渉の武器として使用すべきと特筆した半導体シェアは落ちに落ちてなんと6%である。彼がいま生きていてもこの本を書く元気はもうなかっただろう。「偏見」とされている2つは偏見ではない。東インド会社、アヘン戦争、黒船来航と東進した西洋の侵略に対し、日本は率先して「脱亜入欧」に驚くべき転身を遂げてアジアの先達となったが、入欧とは劣後を認めて、憧れて「相手のクラブに入る」ことであった(鹿鳴館を見よ)。しかし相手は東洋人など黒人と同じ扱いで、はるか下に見て差別していたのである。大谷翔平がいみじくも「憧れてしまったら勝てません」と喝破したとおり(これは勝った者しか言えない)、憧れてしまった日本はやがてクラブになぎ倒される運命にあった。それに学んだ中国は白人優位などのっけから認めず、人口、物量、科学技術で西洋を圧倒し、日本と違って包括的に西洋の文化に染まることはなく選択的に逆侵略を進め、白人世界の首を絞めようとしている。史上初めて有効な東洋の反撃が開始されたのである。欧州もロシアも力を認め、米国も本音は恐れている。しかしそこは大国同士であることを片時も忘れてはならない。ジョージ・オーウェルが「1984年」で予言した地球を3国(米中露だろう)が分割統治するディストピアが待ち受けている可能性が大いにある。そうなればヨーロッパと日本は消える。ゆえに、志と才能のある若者が多数現れ、多くが政治家をめざし、農村の入会(いりあい)権闘争みたいな超ローカルで些末なことに明け暮れている国会のカス議員どもを一掃し、国民を正しく教育して導き、日本国に過ちを犯させないことを願うしかない。真剣な話だが、僕は選手を引退したら大谷翔平に立候補してもらい、末は日本国総理大臣になってほしい。

偶々きのう、坂口安吾の「堕落論」「新堕落論」を読み返すことがあった。若者に告ぐ。これは必読書である。

https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42620_21407.html

https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42619_21409.html

引用しよう、まずは安吾の農村に関する記述である。

一口に農村文化というけれども、そもそも農村に文化があるか。盆踊りだのお祭礼風俗だの、耐乏精神だの本能的な貯蓄精神はあるかも知れぬが、文化の本質は進歩ということで、農村には進歩に関する毛一筋の影だにない。あるものは排他精神と、他へ対する不信、疑ぐり深い魂だけで、損得の執拗な計算が発達しているだけである。農村は淳朴だという奇妙な言葉が無反省に使用せられてきたものだが、元来農村はその成立の始めから淳朴などという性格はなかった。

一口に農村文化というけれども、そもそも農村に文化があるか。盆踊りだのお祭礼風俗だの、耐乏精神だの本能的な貯蓄精神はあるかも知れぬが、文化の本質は進歩ということで、農村には進歩に関する毛一筋の影だにない。あるものは排他精神と、他へ対する不信、疑ぐり深い魂だけで、損得の執拗な計算が発達しているだけである。農村は淳朴だという奇妙な言葉が無反省に使用せられてきたものだが、元来農村はその成立の始めから淳朴などという性格はなかった。

大化改新以来、農村精神とは脱税を案出する不撓不屈の精神で、浮浪人となって脱税し、戸籍をごまかして脱税し、そして彼等農民達の小さな個々の悪戦苦闘の脱税行為が実は日本経済の結び目であり、それによって荘園が起り、荘園が栄え、荘園が衰え、貴族が亡びて武士が興った。農民達の税との戦い、その不撓不屈の脱税行為によって日本の政治が変動し、日本の歴史が移り変っている。人を見たら泥棒と思えというのが王朝の農村精神であり、事実群盗横行し、地頭はころんだときでも何か掴んで起き上るという達人であるから、他への不信、排他精神というものは農村の魂であった。彼等は常に受身である。自分の方からこうしたいとは言わず、又、言い得ない。その代り押しつけられた事柄を彼等独特のずるさによって処理しておるので、そしてその受身のずるさが、孜々として、日本の歴史を動かしてきたのであった。日本の農村は今日に於ても尚奈良朝の農村である。今日諸方の農村に於ける相似た民事裁判の例、境界のウネを五寸三寸ずつ動かして隣人を裏切り、証文なしで田を借りて返さず親友を裏切る。彼等は親友隣人を執拗に裏切りつづけているではないか。損得という利害の打算が生活の根柢で、より高い精神への渇望、自我の内省と他の発見は農村の精神に見出すことができない。他の発見のないところに真実の文化が有りうべき筈はない。自我の省察のないところに文化の有りうべき筈はない。

自民党の農村支持率は減ったが、日本人は都会に住んでいようとすぐれて農村メンタリティの国民であるというのが5つの外国に住んだ実感だ。それが選ぶ政治家ももちろん農村型であり、「常に受身である。自分の方からこうしたいとは言わず、又、言い得ない。その代り押しつけられた事柄を彼等独特のずるさによって処理しておるので、そしてその受身のずるさが、孜々として、日本の歴史を動かしてきた」という農村政治が動かす歴史の一こまを我々は今も日々目撃させられている。「進歩に関する毛一筋の影だにない」何々県の村落の掟などで世界の謀略に伍することなど出来るはずがないではないか。

そして、以下の天皇制への鋭い洞察は明治維新から敗戦までの実相をあばいている。安吾節が炸裂だ。

天皇制というものは日本歴史を貫く一つの制度ではあったけれども、天皇の尊厳というものは常に利用者の道具にすぎず、真に実在したためしはなかった。

藤原氏や将軍家にとって何がために天皇制が必要であったか。何が故に彼等自身が最高の主権を握らなかったか。それは彼等が自ら主権を握るよりも、天皇制が都合がよかったからで、彼らは自分自身が天下に号令するよりも、天皇に号令させ、自分が先ずまっさきにその号令に服従してみせることによって号令が更によく行きわたることを心得ていた。その天皇の号令とは天皇自身の意志ではなく、実は彼等の号令であり、彼等は自分の欲するところを天皇の名に於て行い、自分が先ずまっさきにその号令に服してみせる、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつけるのである。

自分自らを神と称し絶対の尊厳を人民に要求することは不可能だ。だが、自分が天皇にぬかずくことによって天皇を神たらしめ、それを人民に押しつけることは可能なのである。そこで彼等は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、天皇の前にぬかずき、自分がぬかずくことによって天皇の尊厳を人民に強要し、その尊厳を利用して号令していた。

それは遠い歴史の藤原氏や武家のみの物語ではないのだ。見給え。この戦争がそうではないか。実際天皇は知らないのだ。命令してはいないのだ。ただ軍人の意志である。満洲の一角で事変の火の手があがったという。華北の一角で火の手が切られたという。甚しい哉、総理大臣までその実相を告げ知らされていない。何たる軍部の専断横行であるか。しかもその軍人たるや、かくの如くに天皇をないがしろにし、根柢的に天皇を冒涜しながら、盲目的に天皇を崇拝しているのである。ナンセンス! ああナンセンス極まれり。しかもこれが日本歴史を一貫する天皇制の真実の相であり、日本史の偽らざる実体なのである。

藤原氏の昔から、最も天皇を冒涜する者が最も天皇を崇拝していた。彼等は真に骨の髄から盲目的に崇拝し、同時に天皇をもてあそび、我が身の便利の道具とし、冒涜の限りをつくしていた。現代に至るまで、そして、現在も尚、代議士諸公は天皇の尊厳を云々し、国民は又、概ねそれを支持している。

昨年八月十五日、天皇の名によって終戦となり、天皇によって救われたと人々は言うけれども、日本歴史の証するところを見れば、常に天皇とはかかる非常の処理に対して日本歴史のあみだした独創的な作品であり、方策であり、奥の手であり、軍部はこの奥の手を本能的に知っており、我々国民又この奥の手を本能的に待ちかまえており、かくて軍部日本人合作の大詰の一幕が八月十五日となった。 たえがたきを忍び、忍びがたきを忍んで、朕の命令に服してくれという。すると国民は泣いて、外ならぬ陛下の命令だから、忍びがたいけれども忍んで負けよう、と言う。嘘をつけ! 嘘をつけ! 嘘をつけ!

我等国民は戦争をやめたくて仕方がなかったのではないか。竹槍をしごいて戦車に立ちむかい、土人形の如くにバタバタ死ぬのが厭でたまらなかったのではないか。戦争の終ることを最も切に欲していた。そのくせ、それが言えないのだ。そして大義名分と云い、又、天皇の命令という。忍びがたきを忍ぶという。何というカラクリだろう。惨めとも又なさけない歴史的大欺瞞ではないか。しかも我等はその欺瞞を知らぬ。天皇の停戦命令がなければ、実際戦車に体当りをし、厭々ながら勇壮に土人形となってバタバタ死んだのだ。最も天皇を冒涜する軍人が天皇を崇拝するが如くに、我々国民はさのみ天皇を崇拝しないが、天皇を利用することには狎れており、その自らの狡猾さ、大義名分というずるい看板をさとらずに、天皇の尊厳の御利益を謳歌している。何たるカラクリ、又、狡猾さであろうか。我々はこの歴史的カラクリに憑かれ、そして、人間の、人性の、正しい姿を失ったのである。

安倍晋三の暗殺以来、自民党閣僚、議員のほとんどが天皇の代わりにエマニュエル大使閣下を盲目的に崇拝するという独創的な作品を生み出そうとしている。天皇と違うのは、本当に命令がそこから下っていることであり、それは大使閣下がツイッターに自身で書いているから真実だ。

しかし、藤原氏の昔からの小ずるい「自分が先ずまっさきにその号令に服してみせ、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつける」策謀がうまくいくとは思えない。なぜなら国民は天皇の言うことは敬意を持つが米国大使ごときにそんなものは欠片もないからだ。

しかし、藤原氏の昔からの小ずるい「自分が先ずまっさきにその号令に服してみせ、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつける」策謀がうまくいくとは思えない。なぜなら国民は天皇の言うことは敬意を持つが米国大使ごときにそんなものは欠片もないからだ。

それに敬意を持つのは自民党の政治家だけなのだ。いや、というのは正しくない、坂口安吾のいうように冒涜し馬鹿にしているかもしれないが、何も考えず丸飲みの馬鹿を演じる腹芸だけは達人級だったりする。しかし一皮むけば「集票は宗教団体様、政策はアメリカ様、中身はどうでもいい、自分と家族さえよけりゃ」だ。自民党はこれだ。安倍の死によってこれが満天下にあからさまになった。この連中の仕事は、マッカーサーが精神年齢12才と言った日本国民という得体のしれぬ群衆の「羊飼い」になることなのである。東洋人の序列はアメリカ国民の12%を占める黒人より下で、もちろん白人であるドイツ人よりはるか下である。だから原爆は日本に落としたのだ。天皇を東京裁判で処刑しなかったのは羊飼いをうまく働かせるためで、助命するから戦争放棄と安保条約を飲めとディールをしたように見せて実は両得だった。日本国民はマッカ様は陛下を救われたと深謝してファンまでできたが、そういうお人よしの農村メンタリティで国際社会でディールをすれば、かように「ケツの毛まで抜かれる」のである。

LGBT法案なんてものはそれに比べれば羽毛の如きであるが自国アメリカで大もめ、大炎上だ。これは旧約聖書に「いかん」と書いてあって死刑やイジメが多発したからの根の深いもめごとなのだ。キリストさんなんて関係ない日本で何故そんなものを法律にする必要があるのか。岸田は安吾が指摘した「(農民は)常に受身である。自分の方からこうしたいとは言わず、又、言い得ない。その代り押しつけられた事柄を彼等独特のずるさによって処理しておるので、そしてその受身のずるさが・・」という農民型を絵に描いたような人間だ。会社なら良くて総務部長程度の器量の男である。それが強行採決などという最も似つかわしくないことを勇気を奮ってなぜ決行するのか。なぜ去年7月から尻に火がついたようにエマニュエルを恐れるようになったのか。

岸田は羊飼いの頭領としてLGBT法案と防衛費2倍を羊に納得させろ!と迫られているからだ。エマニュエルは岸田のカアちゃんまで米国に単身で呼びつけさせ、極左LGBT活動家のバイデンの女房を使って脅した。やらないならG7にバイデンは行かない。これで岸田はイチコロだ。「一発で日本に法制化させたって?お前はすごいな」って民主党のホープになれるだろう。うまくすれば大統領も見えてくる。よしよし、協力してくれた議員は覚えておくぜ。すると右でも左でもオッケーの自民党の陣笠議員がへこへこお追従を始める。国民に嫌われても大使様に守ってもらえるし、大統領になれば日本の首相は彼が決めるんだ、初の女性首相もあるぜなんて鼻薬で釣られてるのもいるだろう。海上自衛隊の基地視察にハイヒールで出てきた馬鹿な女が安倍を裏切ってそれを懸命に推進してる裏ではなにかおいしいエサをちらつかされてるに違いない。

こんな者どもが国賊でなくて何であろう。もうすでに国を売っているのだからこの連中に政治をやらせておけば日本国は消える。連中の子孫は米か中の庇護でセレブ生活が約束される。僕はこういう「君側の奸」が反吐が出るほど嫌いなのだ。LGBTというと女子トイレや女湯の問題になるが、それは人口の半分である女性にとって甚大なマイナスで看過はできないが、それよりなにより、虎の威を借りて損得の執拗な計算だけに精を出す家柄と小ずるさだけで何の能力もない奴らがのうのうと税金で食って我々庶民を支配するなどという思い上がった構図が不愉快極まりない。岸田が解散総選挙をするなら、こんな法案に賛成した奴らの名簿をネットでばらまいて落選させる好機だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。