ジャガー・ルクルトのレベルソ

2016 DEC 23 0:00:26 am by 東 賢太郎

ロンドンの金融街シティをサヴィル・ロウの老舗仕立て屋ギーヴズ&ホークスのスーツを着てチャーチを履いて闊歩するともう気分はにわか紳士だ。まったく柄にもない、今思うと田舎の成り上がりもんで恥じ入るばかりなのだが、服装の流れで自然とウォッチが欲しくなった。留学を終えて赴任したばかりの二十代だ、給料なんて二束三文である。そもそも米国ではマックも食えなかったのにチェロを大人買いしてなけなしの貯金は使い果たしていた。

シティのはずれにあった宝石屋マッピン・アンド・ウエッブは入るだけで敷居が高かった。おそるおそるのぞくと、お目当てのそれは凛と涼しげな風情でケースの中から柔らかい高貴な光を放っていた。僕はその姿をコヴェント・ガーデンで見た魔笛のプログラムにブロンド美女と一緒に写っていたおしゃれなアドで知ったのだ。絵にかいたような一目惚れである。1985年のことだ。

それはジャガー・ルクルトのレベルソなるリバーシブルのウォッチであった。このメーカーはスイスのル・サンティエに16世紀に逃げてきたユグノー教徒末裔のルクルトがパリで海軍の時計を製造していたジャガーと創始した最高級の時計メーカーで、400の特許を持っている。二人のイニシャルが合わさったロゴ(左)が見えない正三角形を成す造形センスが象徴するようにデザインも抜群にいいのだが、それよりもなぜ僕として数あるスイスのブランド時計屋で最高級と評したくなるかというとメカと補修に対する偏執狂的なまでのこだわりが感性に合うからだ。

それはジャガー・ルクルトのレベルソなるリバーシブルのウォッチであった。このメーカーはスイスのル・サンティエに16世紀に逃げてきたユグノー教徒末裔のルクルトがパリで海軍の時計を製造していたジャガーと創始した最高級の時計メーカーで、400の特許を持っている。二人のイニシャルが合わさったロゴ(左)が見えない正三角形を成す造形センスが象徴するようにデザインも抜群にいいのだが、それよりもなぜ僕として数あるスイスのブランド時計屋で最高級と評したくなるかというとメカと補修に対する偏執狂的なまでのこだわりが感性に合うからだ。

例えば右はアトモスという置時計だが動力は何もいらない。はるか後にスイスで入手した際に「1日の気温差が1度以上あれば動きます」というので「じゃあ南極でも動きますか」ときいたら「ええ、凍らなければ」だ。「で、何年動きますか」「200年」ときてそれ以上質問が浮かばなくなった。あれからとりあえず20年だが、たしかに問題なく動いている。マニアックな名器だ。

さて初めて足を踏み入れたマッピン・アンド・ウエッブで柄にもない大人買いをしたのはレベルソのピンクゴールドだ(下がその表と裏)。ポンドが250円のころで円ベースで70万ぐらいだった。昨今この時計はそこらじゅうで有名になってしまって面白くない。ことに芸能人に人気らしく嵐の誰それもご愛用らしいが、当時は誰も知らず飲み屋で裏返してみせると瞬間芸にはなった。同じころに東独August Förster社製のアップライト・ピアノも買ったもんだから家計は火の車だったろう。こういうことで好き放題やって家内には面倒をかけっぱなしであったが、こうやって常に背伸びをして生きてきたから背はちゃんと伸びたんだということにして許してもらっている。

レベルソは僕の人生で背伸びの第一歩であったから特に思い出深い。掘ってもらったイニシャルのKAは息子も同じだから与える。まあしかしこんなのは序の口で、その後ポルシェより高いオーディオ、箱根のでかい地面を経て家の建築へとつづく。誤解を避けたいが余資があったことなどない。いつも買ってしまってからどうしようと焦り、その最たる家はデフレのさなかに年収**年分の大借金を背負うというファイナンス専攻のMBAにあるまじき事態を伴った。この性格は何があろうと変えられないからあのままサラリーマンしてたら即死だったと思うとぞっとする。物体として買いたいものはもうない。次はたぶん会社かなという新年を迎えそうだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

あれからもう一年か・・・

2016 AUG 11 16:16:30 pm by 東 賢太郎

去年は今頃九州にいて、中村兄といっしょでした。それについて、これしか書いてなかったのは怠慢でした。

1年遅れですがこの続編を書きましょう。

レンタカーで8月10日に嬉野温泉を出発します。まずは割合に近い有田焼の有田に寄って柿右衛門の窯元で焼き物を見た。土産でもと思って焼き物センターのようなところへ行ったが、中国人ばかりでした。

お昼は駅前のこんな食堂で名物のチャンポンを。猛暑に似合わないけどおいしかったですね。食堂のあんまり映りが良くないTVでは甲子園で岡山学芸館と鳥羽がやっていて(12時試合開始)、まだ序盤であった。野球のことはどういうわけか良く覚えているのです。

ここから車を飛ばして吉野ケ里遺跡へ行きました。

およそ700m四方、広大な平地です。佐賀のこの辺から福岡にかけての平野は稲作文明が大陸から初めて入った場所です。食い物が豊富になければ王権は保てませんからね、直感的には邪馬台国は九州にあったように思えます。

紀元前5世紀ごろ(弥生時代)からの集落ということですが、中国は孔子の時代ですね。ローマだってやっと王政が共和制になるあたりです。ユーラシア大陸と日本列島の関係は、ローマ以前の欧州大陸とブリタニア島のようなものだったでしょう。英国がそうだったように、現代の日本人につながるDNAが各所から文明と共に移入してきた、そのひとつの痕跡なのかなと思って見ておりました。

出土品にはこんな奇っ怪なものが。こういうわけわかんないのはみな祭祀品とされてしまうが、歯車に見えますね。こりゃあ日本古来という感じがしませんや。

大変楽しかったが半端でなく暑かった。菅笠みたいな被り物で陽を遮りながら中村兄とふーふーいいながら敷地を一周したのです。

そこから福岡まで一気に北上し、夜は中島さんのご案内で呼子のイカ、五島のサバをメインに塩もつ鍋というメニュ―とあいなりました。

翌日、すなわち去年の今日は午前中に大宰府へお参りです。博物館でボランティアの方に歴史を詳しく教わり、なかなか勉強になりました。昼は中島さんも合流され、いい1日でした。

そしてその夜、忘れもしない、ヤフオクドームで柳田のサヨナラホームランに遭遇。この辺の顛末は中島さんのこの記事になってます(東さん、中村さん&中島in博多)。

翌日、中村兄は帰京、僕は一人で京都に出向くのです。そこからこれが始まることになりました。

このとき長浜で買ってきた鮒ずし一尾を忘れていて、先日冷蔵庫で発見(高いのにもったいないことだ)。真空パックしてあるし保存食だしというので食べてみたが、ぱさぱさでした。1年は早いがやっぱり長くもあるんだ。

On the 第1回・山の日

(なんだそれ?休みなんて知らなかったぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

陛下の生前退位報道とミクロネシア

2016 JUL 15 1:01:29 am by 東 賢太郎

ミクロネシア連邦(Federated States of Micronesia 略称:FSM)の首都パリキールに行っておりました。昨日帰国して北緯7度の同国より東京が暑いのには閉口しましたが、涼しげなそうめんを食すとやっぱり日本はいいなと思ったりするのです。

僕のビジネスは多国籍で、証券の発行体まで含めるとすでに6か国に関わっております。自分が駐在した香港、ドイツ、スイスはそこに入っておらないので可能性があり、これからは西アジアの国も候補になってくるという塩梅です。ICONtvにいたっては視聴者は全世界ですから、自分は日本にいますがそれは両親がいて日本食があって温泉があってプロ野球が観られるという以外には積極的な理由はないのかもという気もしてきます。16年も海外で暮らすとそういう感覚になります。愛国心とは別のことです。

今回の出張はこういうものでした。

このほか、堀江良一特命全権大使にもお時間をいただきました。同国への僕の関心は日本国の歴史への関心と畏敬であり、教科書や日教組がまじめに教えない太平洋戦史であり、10数年前に鹿児島の知覧を訪問して以来深く心に残った何ものかです。海外生活を通して外国の良いところもたくさん知ることになりましたが、その何十倍も「俺は日本人だ」というアイデンティティーと誇りを深めて帰ってきたのは行く前からは想像できないことでした。

今日報道された陛下の生前退位ですが、驚き、感慨を覚えるとともに、昨年4月の悲願であられたパラオご訪問を成し遂げられたこともあるかと愚考する次第です。出発にあたって東京国際空港で述べられたお言葉にこうありました。

終戦の前年には,これらの地域で激しい戦闘が行われ,幾つもの島で日本軍が玉砕しました。この度訪れるペリリュー島もその一つで,この戦いにおいて日本軍は約1万人,米軍は約1,700人の戦死者を出しています。太平洋に浮かぶ美しい島々で,このような悲しい歴史があったことを,私どもは決して忘れてはならないと思います。

ペリリュー島はパラオ中心部から南に50キロも離れており、大人数が乗れる飛行機が離着陸できる空港がなく、船で行き来するには片道1時間以上かかるため海上保安庁の巡視船「あきつしま」に両陛下お二人が宿泊し、船に搭載されたヘリコプターでペリリュー島に向かうルートで訪問が実現したそうです。ご病身で貴賓室も何もない熱帯の船上でご宿泊とは異例なことで、これがいかに覚悟がいることかは南洋の島に行けばわかります。

これがその時のニュースです。

その時の晩餐会の写真で、左のお二人がミクロネシア連邦モリ大統領夫妻です。パラオに招かれてミクロネシア連邦にも同様のお言葉とお気持ちが述べられたということです。同国でもパラオと同様の激戦があったことはこれまで何度も書かせていただきました。

その時の晩餐会の写真で、左のお二人がミクロネシア連邦モリ大統領夫妻です。パラオに招かれてミクロネシア連邦にも同様のお言葉とお気持ちが述べられたということです。同国でもパラオと同様の激戦があったことはこれまで何度も書かせていただきました。

この大戦が無謀であったことは論を待たないし二度と過ちを犯してはならないことは誰の目にも明白ですが、だからといって犠牲になった方々を忘れてよいわけではありません。ミクロネシアには沈船をはじめ戦跡が多数あり、巻き添えになったにもかかわらず島民の方々が日本を嫌うことも批判することもなく今も親日的です。陛下のパラオ訪問にはミクロネシア三国のそうした事情へのお気持ちもあったと察するものです。

今回もそうですが、ミクロネシア連邦の政府閣僚にそういう話題を投げると、わからない人もいるが呼応する人もいます。全員が親日などというバラ色の話ではないが、アジア周辺でそうではない国が多い中で僕は台湾と同じく大切にしたいものを感じるのです。ここに残ったものはナショナル・トレジャリーとして大事にするのが英霊への礼であり、ご赴任して1か月の堀江全権大使閣下には、放置されて荒れている山本五十六邸のことも申し上げておきました。

海外事業を中心にすえるので実務としてワークしさえすれば投資の本拠はどこでもよいのですが、いまさらニューヨーク、ロンドンというのも粋でなくコストも高い。ならば大事に思ったミクロネシア連邦の首都パリキールにおいて幾ばくか税金も落としてあげ、それで我が国のナショナル・トレジャリーを保全などしてもらいたいという強い気持ちです。管理、保全するのは同国だからですが、しかし民間でできるのはそこまでで、大使を通じて国ができることも多々あろうかと思います。現に中国はカネをばらまいて政府の心をつかんでいる様子が大いに感じられ、レストランには去年は聞こえなかった中国語が飛び交っていました。陛下のパラオご訪問は、そういう流れへの危惧のご表明でもあったのではないでしょうか。

今回はジョージ副大統領とローレンス財務大臣にお会いし、そういう気持ちで同国に投資をしている会社として政府の動きに不満があることを僕流にストレートにお伝えすることになりました。朝の役人との会議で僕が「場合によってはカネをひき上げる」と言ったもので緊迫しましたが、最後には国会対応も含めてしっかりやるという副大統領のお約束があったのでとりあえず安心はしました。

最後に、これから同国にての活動を社員としてお手伝いいただきたいということをSMCにお入りになった市原さんにお願いしたところ即ご快諾いただきました。23年の滞在経験は大変心強く思いますし、初めてお会いしたばかりですがすぐそういう関係ができたご縁というものを強く感じます。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

箱根のおすすめカフェ(Garden Railway Cafe in Hakone!)

2015 DEC 14 17:17:57 pm by 東 賢太郎

箱根美術館を出て向かったのは、息子おすすめの「ガーデンレイルウェイ・カフェ」でした。その名のとおり、庭園鉄道を走らせるカフェです。場所は仙国原(富士屋ホテルゴルフコースの近く)ですぐわかります。

鉄道研究会の息子にはかなわないが僕も子供のころはOゲージを集めて熱中してましたから遺伝かな。ただ娘は興味なく男女差はあるでしょうね、どっちがいいわるいではなく、やはり違うと思います。逆に僕らはお人形やおままごとにはかけらも興味ないですからね。

だから一般に母親は男の子に手を焼くんじゃないでしょうか。なんでこんなのに一生懸命になるのって。わが母もたぶんそうでしたが、ほぼ毎日家中に線路を敷きつめて足の踏み場もなくなってましたが自由放任でした。ありがたかったです。

小雨だったので休業かとおもいましたがカフェはやってらして、ふたりのオタクの訪問を歓迎していただき、模型の方もご主人のご厚意で走らせていただくことになりました。ゲージはG(人が乗れない模型では最大)でレールは約150mあるので迫力あります。屋外でこの巨大ジオラマはなかなかない、非常に貴重であります。 運転もさせてくれますから子供は喜ぶでしょう。

ご主人は東京で模型店を営まれていたそうですが300坪の土地を手に入れて夢をかなえられた、うらやましいかぎりです。テレビでも放映されていますし、ここまでできるなら移住する価値ありますね。

メンテは非常に大変だそうですがその「土木工事」も楽しみのうちですね、好きな人には。僕ならむしろそれがやりたい。だって実際の地面を走るのがたまらない快感です。くまなく見て回り、線路を細かく検分して、至福の時を過ごさせていただきました。

昼食にいただいたピザ(マルゲリータとイノシシ肉)は美味でした。猪ピザは珍しいがおすすめです。いくらでもいるそうで、そういえば昨日旅館の庭にもでっかいのがいましたっけ。雉(キジ)肉もあるそうです。箱根はキジもたくさんいます(何度も立派なのを見ました)。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

箱根の奥座敷にて

2015 DEC 13 20:20:08 pm by 東 賢太郎

冬の箱根は大好きな所の一つです。

親父も僕も土地を買ったほどで、大涌谷の警報レベルが下がりほっとしています。今回は息子と二人で強羅の桐谷に一泊でした。ここのにごり湯はよろしいですね。同じ白濁でも芦の湯とはやや趣の異なったものです。心身とも癒されますよ。

強羅で気にいっているのは箱根美術館です。なんといってもMOA美術館の岡田茂吉が造った庭が見事なのです。

ここは紅葉が有名ですが、僕は色がわからないのであまりこだわりがなく、むしろ冬の枯れた風情を好みます。きょうは小雨だったのがまた幸いでした。

ここは紅葉が有名ですが、僕は色がわからないのであまりこだわりがなく、むしろ冬の枯れた風情を好みます。きょうは小雨だったのがまた幸いでした。

この高低差、巨岩、清流、滝、木々、苔むした小山・・・

茶室「真和亭」でいただくお茶は格別、ここのマロンの菓子は非常に上品です。この風景はシベリウスが似合う。行きの車中はずっと2番と5番でした。

美術館の焼き物コレクションは味があります。窓から山水画のような景色が。岡田が世田谷の上野毛(現・五島美術館敷地)に住んだ住居「富士見亭」もあります。僕もそこの景色が好きで住んでおり、またこの箱根も抗いがたい魅力を感じてしまいます。

息子としばし我を忘れてぼーっとしてました。

これを肴に露天風呂など、極楽です。箱根の奥座敷の一日でした。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

はやぶさ2号ミステリー再び

2015 DEC 3 21:21:23 pm by 東 賢太郎

忘れもしない去年のきょう12月3日、僕は屋久島にいました。そして偶然に目撃してしまったのがはやぶさ2号の打ち上げでした。

そうか、きのう2日は千年杉とご対面だった。それにひきかえ今年は余裕のないこと。仕事に追いまくられて頭がふらつくほどです。

でも企業経営者としては有難いことで、今年は事業はつきまくっていて大きく前進しました。屋久島でいろいろ不思議な思いをしたのがこの予兆だったかもしれません。ノイにそっくりな猫が出てきたり、イスラエル人の女性にユダヤの幸運のペンダントをもらったり、鹿児島空港で信じられないほど大きな虹を見たり。そして買ってきた千年杉の衝立は玄関にあって、毎日さわってから出社してます。絶大なご利益です。

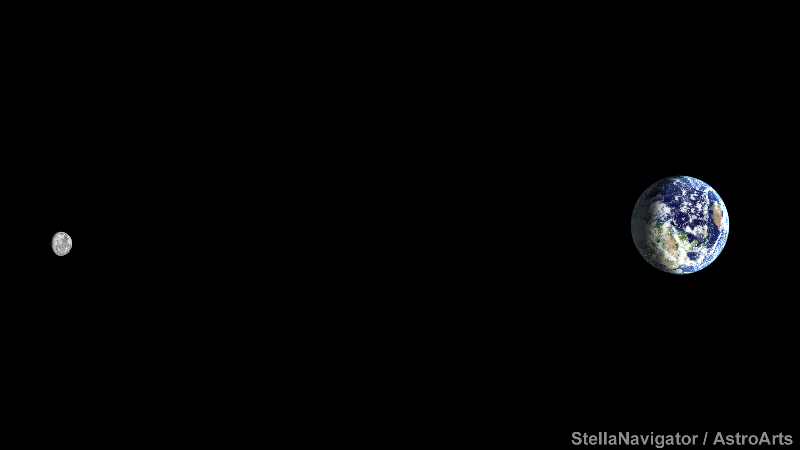

はやぶさ2号はこんな写真を送って来たそうです。月と地球です。意外に月が近い。

地球の画像で右がオーストリア、左の雲の部分がユーラシア大陸だから日本列島は中央やや左上です。2015年11月26日12時46分(日本時間)撮影ですから僕は大手町のみずほ銀行にいましたね、皆さんはどちらですか?

しかし、この宇宙スケールの巨人の眼で見てみると僕らなんて団子に生えたカビの胞子かゴルフボールにくっついたバイ菌みたいなもんです。人間は知性や科学があると思ってるが巨人界では あっそう てなもんかもしれませんね。逆にバイ菌に生まれてきたら、それはそれで意外に人生大変なのかもしれない。

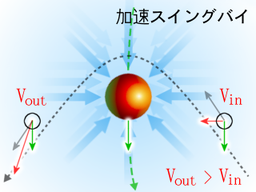

太陽を1周して戻ってきたはやぶさ2号は今日12月3日、スイングバイのため地球に3100キロまで近づきます。地球と火星の間で太陽を回る小惑星リュウグウに向かう軌道へかじを切るためで、速度も秒速30.3キロが31.9キロにアップするそうです。

そして、これがちょうど1年前の出来事です。

打ち上げが観られたのも、珍しく快晴だったのもラッキーでしたが、もっと気になるのはネコです。あれはいったい何だったんだろう??

(こちらからどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

織田信長の謎(5)-京都とミクロネシアをつなぐ線-

2015 OCT 12 0:00:28 am by 東 賢太郎

今回京都へ行って進歩?したのは、なんとも低レベルのことですが京風の住所の言い方である**通上ル下ル××西入ル東入ルをマスターしてタクシーで指示できるようになったこと。これが正確にわかっていなかったのは、どうせ適当だろうと思っていたせい。実はそうではなかったのですね。

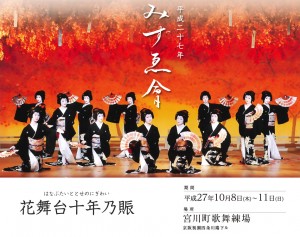

しげ森さんに「みずゑ會」なる宮川町の踊りの会にお招きに預かってとても楽しみました。常磐津「乗合船恵方万歳」、清元「吉原雀」、長唄「三重霞傀儡師」など、春の「京おどり」に比べると秋の彩りのしっとりした味わいがこれまた良かった。

前回も泊まったスマイルホテルというのが気に入りました。安いというのもありますが、元本能寺の目の前というのが信長ファンとしてたまらない。そういえば信長は本能寺の変で死ぬ前年に「馬ぞろえ」という観兵式・軍事パレードを大々的に2度やってますが、その隊列は「室町通り」を北上しました。

この通りに足利義満の花の御所があったのでその時代が室町時代と呼ばれるようになりました。それを踏まえたのかもしれませんが、信長は会場の京都内裏東まで民衆の群がるこの通りで騎馬行列をやって軍事力を天皇、公家、諸将に知らしめ、天下布武に手をかけた。

どうしてもその室町通り(ホテルに近い)が見たくなって、2次会のあと夜中1時にひとりで歩きました。左の写真がそれです。歴史好きには京都は夜がいいですね。目障りな建物等が目に入らず、存分に雰囲気にひたれます。信長公記に「信長は下京本能寺を辰の刻(午前8時ごろ)に出発し、室町通りを北へ上り、一条を東へ折れて馬場に入った」とある。この時も彼は本能寺に泊まっていたんです。天皇も見物した数百人の行進を目撃した太田牛一の筆はこの描写に異例の8ページも割いていて興奮気味であることからも、この道が凄いことになっていたのが偲ばれます。

どうしてもその室町通り(ホテルに近い)が見たくなって、2次会のあと夜中1時にひとりで歩きました。左の写真がそれです。歴史好きには京都は夜がいいですね。目障りな建物等が目に入らず、存分に雰囲気にひたれます。信長公記に「信長は下京本能寺を辰の刻(午前8時ごろ)に出発し、室町通りを北へ上り、一条を東へ折れて馬場に入った」とある。この時も彼は本能寺に泊まっていたんです。天皇も見物した数百人の行進を目撃した太田牛一の筆はこの描写に異例の8ページも割いていて興奮気味であることからも、この道が凄いことになっていたのが偲ばれます。

信長は記録にあるだけで本能寺に4回泊まっており住職の日承上人とつながっていました。本能寺は早くから種子島や、大阪の堺で布教活動をおこなっていたので種子島にたくさんの信者がおり、鉄砲と火薬の入手が容易になったといわれます。かように彼の眼は常に海の外へ向いています。京の馬ぞろえの直前に安土でもそれをしていますが、太田牛一の描写によるとその時の彼の服装は、今風にいうなら西洋のフェルト帽に中国風の袖なし羽織に虎柄のズボンです。思いっきり海外かぶれですね。洋物の鉄砲に飛びついたのもわかります。

安土城のふもとにセミナリオというイエズス会のミッションスクールがあり、宣教師たちに布教を許可していました。自身もそこへたびたび訪れて話をきき、クラシック音楽を聴いています。キリシタン大名とは違った風に西洋人に開明的だったのです。つまり教化されるわけではないが、自分の頭で咀嚼して利用できるものはする。実にプラグマティックであり、秀吉はそれを真似たが器量がなく禁止に転じ、家康はのっけから守りに入り鎖国してしまいました。

安土城のふもとにセミナリオというイエズス会のミッションスクールがあり、宣教師たちに布教を許可していました。自身もそこへたびたび訪れて話をきき、クラシック音楽を聴いています。キリシタン大名とは違った風に西洋人に開明的だったのです。つまり教化されるわけではないが、自分の頭で咀嚼して利用できるものはする。実にプラグマティックであり、秀吉はそれを真似たが器量がなく禁止に転じ、家康はのっけから守りに入り鎖国してしまいました。

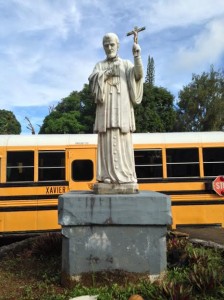

これで思い出しましたが、ミクロネシアのチューク島に行った時に土地の高校に案内されたのですが、その名も「ザビエル高校」でした(左)。イエズス会の創始者フランシスコ・ザビエルの名を冠した学校であり、彼がここに来たわけではないが会の宣教師が布教したのです。つまりセミナリオはこれと同じ趣旨でできたのであり、信長は学びたいと考えたが家康は恐れた。今の日本人の思考回路の原型は家康の江戸時代にできてますね。僕は圧倒的に信長を支持します。もし本能寺の変がなかったら?日本は明治維新を300年早く迎えられており、全く違った国になっていたと思います。

これで思い出しましたが、ミクロネシアのチューク島に行った時に土地の高校に案内されたのですが、その名も「ザビエル高校」でした(左)。イエズス会の創始者フランシスコ・ザビエルの名を冠した学校であり、彼がここに来たわけではないが会の宣教師が布教したのです。つまりセミナリオはこれと同じ趣旨でできたのであり、信長は学びたいと考えたが家康は恐れた。今の日本人の思考回路の原型は家康の江戸時代にできてますね。僕は圧倒的に信長を支持します。もし本能寺の変がなかったら?日本は明治維新を300年早く迎えられており、全く違った国になっていたと思います。

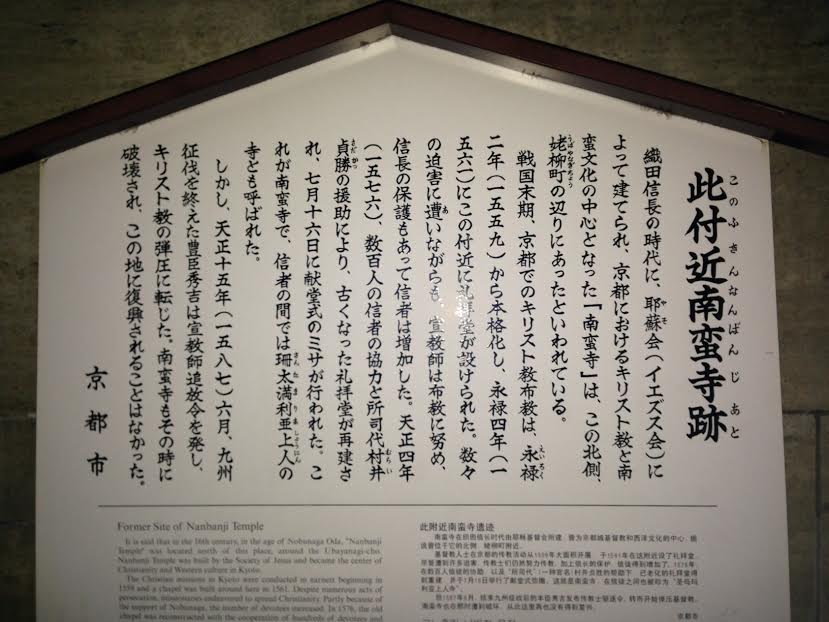

そういう視点でもう一度本能寺の近辺の地図を見ます。すると、あるではないですか!目と鼻の先に「南蛮寺」というのが。建物は跡形もないので碑をさがします。地図はおおざっぱで載ってないのでマスターした京都式住所をスマホで検索して、この通りのこの辺と当たりをつけて行ってみると、ありました。

これは実質は教会だったようでミサまでやっていた。これが本能寺のほぼ隣にあったというのは実に意味深長ではありませんか。鉄砲と火薬でしょうね、貢がれていたのは。それこそ織田軍の武力の生命線だった。思えば英国が坂本龍馬をディーラーとして敵対する薩長に武器を売って手を組ませ、フランスがついている徳川幕府を倒した、その手法を信長に対してイエズス会は狙っていたかもしれません。倒すのは支那であり、彼らにとって支那での布教こそが最終目的だった。それが信長の唐入り構想へと進展したのが、彼は彼で天皇を体よく支那の王にして日本から追い出し、自分は日本の王となるという目論見があったからです。

そうなると俺は支那の支配人に飛ばされそうだと悟った明智光秀がクーデターを起こした。しかし唐入り構想はやはり日本の王を狙う秀吉に引き継がれ、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)というおぞましい愚行に至ってしまった。その豊臣家を根こそぎ滅ぼした家康は前任者を全面否定し、だから朝鮮通信使による友好が始まったが、徳川を滅ぼした明治政府もやっぱり前任者を否定して日韓併合をしてしまったと同時に、天皇は支那に追い出すまでもなく殺して替え玉の明治天皇にすり替えてしまった。これが日本史の真相と思います。

織田信長は死にましたが、実は死んでも日本史を動かしていた。そのぐらい革命的な人間だったということです。安土城とセミナリオ、本能寺と南蛮寺、この2つのペアの見事にパラレルな関係に歴史を突き動かす真因が隠されていたということです。元本能寺のあたりを夜中にほっつき歩いて、鶏がらラーメンを食べながらそんなことふと思いついてしまった。本能寺跡に寄って合掌してホテルの戻ると2時でした。聞こえたのは彼の声でしょうか。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

日本の女性は世界一美しい

2015 SEP 21 15:15:47 pm by 東 賢太郎

のっけから羊頭狗肉になりますが、標題を堂々と言い切る自信は実はございません。そう断じるのはいままでブログに書いた何よりもおそろしく、罪深いことのような気がいたします。なんたって60年も生きてます。西洋でも東洋でも、北でも南でも、世界中で、立ち止まるほど美しい女人はたくさん見かけたからです。

それでも着物を着ると、ということならそうかもしれないし、さらには優雅に舞うと、ということならますますそうだろうし、それが京都の地であるなら完璧にそうだ。ここまでシチュエーションが狭まってくるとというわけで、しかも先週行ったばっかりの勢いも借りて、えいやっとこの標題になったのです。

京都というのは摩訶不思議なところで、JRのそうだ 京都、行こうじゃないけども、「行く」ことだけで目的が成立してしまう、少なくとも僕にとっては世界で唯一の街です。

どこの国だの都市だの街だのに「そうだ!」という気分になったとしても、何々を見に、何々をしに、何々を食べに・・・がはいるんですね。ところが京都だけはなんにもいらない。ただぶらっと行って食ってぶらぶら歩いて帰ってくる、それでよしなんです。

歴史好きというのはあるでしょう。立ち止まって、この一角で・・・、とたたずむうちに千年の物語が渦まいてまいります。東京へ戻ると気持ちはなんとも寂寞としたもんです。江戸という土地は、日本国の歴史というタイムスパンで俯瞰するならアメリカ合衆国と五十歩百歩の歴史です。

もっといえば、北米大陸には先住民の長い歴史があるが、東京の大半は家康が左遷されて来るまではキツネやトンビぐらいはいたろうがただの野っ原か海だったわけで、僕の歴史センサーに反応するものがないのです。東京が首都であって洋風の応接間で、かたや京都は先祖伝来の骨董品の蔵であるという国のあり方は正しいんだろうかという疑問すらわいてきます。

東京が首都になるまで、我が国の時代区分は政権のある地名を冠しています。飛鳥、奈良、平安(京都)、鎌倉、室町、安土桃山、そして江戸。それが天皇が東京に移って、明治、大正、昭和、平成と元号を冠するようになった。古来の原則ではぜんぶ「東京時代」でひとくくりなんです。

それじゃあ江戸時代と区別がつかん、徳川を滅ぼした俺たちとしては気に食わん、そう考えたのは薩長が乗っ取った新政府です。古来の原則も文化もかなぐり捨て、廃仏毀釈とともに京都も捨て、あれほど尊皇攘夷を言ってた連中が西洋かぶれの鹿鳴館をシンボルに東京という洋風応接間をしつらえた。

僕はそこから日本は西洋コンプレックスの軛(くびき)に陥り、西洋にあこがれ、西洋人のように暮らしたい見られたい、名誉西洋人でいいからなりたいという倒錯したマゾヒスティックな願望の虜になったのだと考えています。織田信長にそんなものがかけらすらあったなど、とうてい思い難いのです。

司馬遼太郎の小説において大きく間違っているのは、坂の上の雲までは日本人に古来の伝統、精神や思想や文化における命脈というものが保たれていた、それが日清・日露を最後に本道を外れていったという基本観です。明治になっても保っていた人はたくさんいたが、正式に遷都もしていない東京に天皇を勝手に移してから、つまり司馬が讃える明治政府から、とっくに国としてはプライドを捨てておかしくなっているのです。

それは藩として英国と戦火をまじえ、夷狄の強さを知った薩長のプラグマティックな知恵でもあった。それが植民地化から国土を守ったことを僕は些かも否定するものではありません。ただ、洋風応接間ができて、日本国という屋敷は徐々にアイデンティティーを喪失しました。「応接は唐文様にしましょうよ」という輩が国を乗っ取ればそうなってしまいかねない、そういう時代になった。大変な危機感を覚えます。

自衛隊がふつうの軍隊であるなしの是非など、アイデンティティーも自国の歴史への誇りも愛情もある者なら自明の理であり、国家とはそういう者が自ら守らねば滅びるのも人類史の理であって、そんなことをいちいち論じなければいけない民族や国にしてしまったのは事をたどれば明治政府なのです。

戦争など誰だってもう二度と起こしたくも巻き込まれたくもない、あまりに当然のことです。アイデンティティーを正しく持つ者ほど国として守るべきものがあるのであって、戦争という無用なリスクなど頼まれてもとりたくないのです。米国との力学は時々刻々変動します。舵を取るのは外交であり、そこでもう二度と失敗は許されません。

名誉西洋人に扱ってもらえず欧米列強に背を向けた歴史。それは明治政府の敷いた路線に端を発した外交の失敗であって、ご一新、維新と偽って本来の日本国民のプライドを破棄した過ちに起因するのです。それがめぐりめぐって最後の戦争の狂気に至ってしまった。その責任問題と現状を混同してうやむやにするのは、別な動機を持つ者たちの詭弁です。

歴史を学べ?学ぼうではありませんか。他国民にそんなことを言われるまでもなく、日本古来の歴史や文化に誇りを持とうではありませんか。それはちゃんと教えない学校教育の問題であり、書かないマスコミの問題であり、明治政府が敷いた路線の根本的見直しまでひるがえって問題を掘り起こさねばなりません。

さてだいぶ話がそれました。

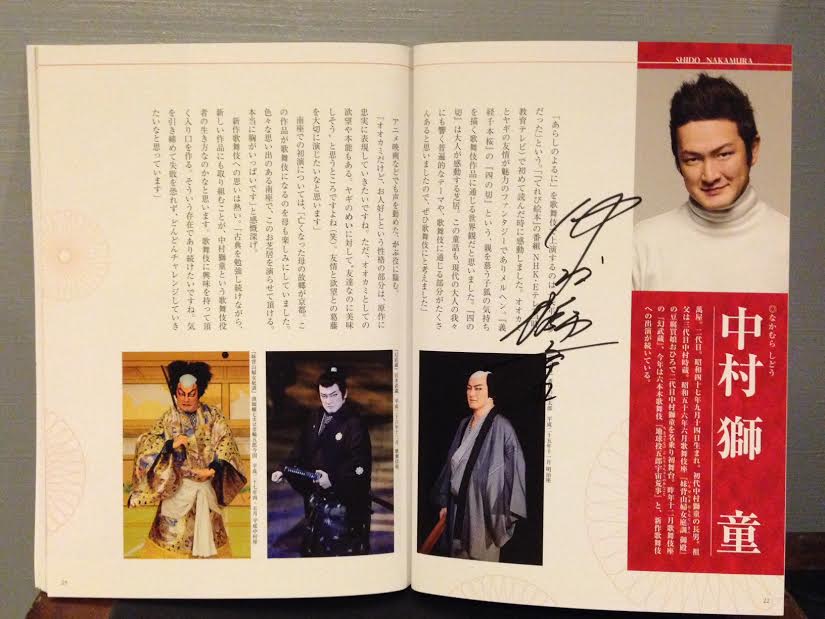

今回京都で1泊したのは大学のクラスメートでSMCメンバーになってもらっている梶浦秀樹を通じてご縁ができた宮川町のお茶屋さん、しげ森さんがSMCのメンバーになられるという段取りになって、いろいろ打ち合わせをしよう、ついでに南座で獅童さんの歌舞伎も見ようとなったからでした。

ということで、しげ森のおかあさん、森田繫子(もりたしげこ)さんがメンバーリストにのりましたのでご覧ください。ちなみにメガネは僕の赤いのを舞妓たちが面白がって回しかけしてたのがどういう拍子かおかあさんに回ってそのすきに撮った写真のようで、ほんとうはかけておられませんので悪しからず。

さて、僕は京都のことなぞ皆目知らないし歌舞伎も芸事もド素人だし、元来が無粋でとんと甲斐性もなしです。娘より若い芸妓さん、舞妓さんに下心?がわいたわけでもありません。同行してくれた写真家の友人Sいわく「東さんのそれはね、日本食回帰と一緒で海外に16年も住んでた反動ですよ、ぜったいに」。とにかく日本の伝統文化に何となく関心が出てきていて、自然に京に足が向いているのです。

きっかけは梶浦という40年来の友(というかもう幼なじみかな)のヒキで2度も桜満開の京のスペシャルコースを散策できたからで、あれがなかったらこれもなかったでしょう。持つべきものは友です。今回も翌日は某お寺さんと別件の仕事でプレゼンしたりでしたが、2日間、宇治のお抹茶のように濃い時間を過ごしました。Sに予約してもらったビジネスホテルが行ってみたら偶然にもあの元本能寺の目の前であったり。信長が、たわけもの!つづきを早く書けということかと得心もしてまいりました。

しげ森の麗人たちの写真は、これから我が同胞のプロフェッショナルたちの手でSMCにて様々な形でご紹介していくことになります。彼女たちは南座の前をしゃなりしゃなり歩くだけで人だかりがしてシャッターをパシャパシャ切られるのですが、ただ見られてキレイという存在ではありません。その芸事こそが真骨頂なのです。実際に歌舞練場やお座敷でご覧になってみないとわからないかもしれませんがまさしくアートであり、アートという点こそが僕の関心との接点であります。

洋物であるクラシック音楽に半世紀没入してきて、明治政府の撒いた西洋かぶれの種そのままの人生を歩んできた僕ですが、別に何ら肩ひじ張るわけでもなくその感覚のまんまでこれにすっと接してみて、いとも不思議な親和性を感じておるところです。

彼女たちの芸事の背景に横たわる女性の美をひきたたせる技法というのは、その成立の歴史的経緯は置くとして、ミケランジェロが造形としてきわめつくした男性美、たとえばフィレンツェのアカデミア美術館のダビデ像と僕の中でなんら変わるものではありません。こちらが女性だからという邪推、邪念は一切排除してというのは、僕にとってはモーツァルトもビートルズも同一平面上で理解するのと同じことです。美しいものに貴賤などないのです。

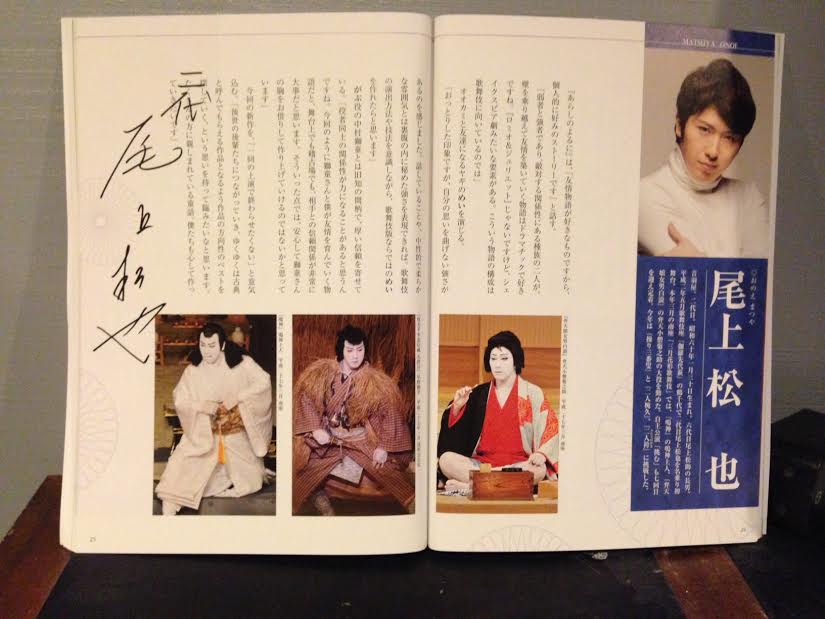

それは獅童さんや松也さんの歌舞伎が伝統的な男世界ならば、花街は同じく女世界ということであって、どちらがどうということもなくどちらもあっていい、単にアクターとアクトレスであって、おのおの混ざることなく別個の宇宙を創るというのが伝統であるということでしょう。

お座敷で思わず口をついたことですが、日本の女性は世界一であり、このお嬢さん方に限らずですがどこの国のミス何たらよりもずっと美しいと思ったのです。決して日本人の僻目ではなく。もちろんカルメンやイゾルデもきっと魅力ある女なんでしょうが、日本の女性はこれからもっと世界の男を迷わせるでしょう(笑)。

昭和のころと様変わりの西洋の和製アニメ受容、クールジャパン。ますますそういう時代になると確信します。その美を抽象化して表現できるのが舞であり和服であって、歌舞伎の女形は女性の所作をさらに純化するので「女が見ても美しい」、ときに「女より美しい」ということになるようです。

海外ではまだゲイシャなることばと共に大きく勘違いされている。いえ、日本人だってそう思ってる人は多いのではないでしょうか。これは寿司はアボガドを巻くものだに等しい屈辱的な誤解であって正さねばなりません。そういうものを修正するというプロセスこそ、日本古来の歴史や文化に誇りを持つということだと僕は固く信じております。

(こちらもどうぞ)

女性が指揮者をする時代

「女性はソクラテスより強いかもしれない」という一考察

驚異の女性投手あらわる

「女性はブラームスを弾けない」という迷信

クラシック徒然草-どうして女性のオーディオマニアがいないのか?-

日本が圧勝する21世紀<女性原理の時代>

男の脳と女の脳

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

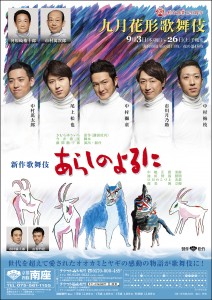

京都の南座で中村獅童・尾上松也を観る(改訂済)

2015 SEP 19 3:03:33 am by 東 賢太郎

いま京都南座で新作歌舞伎「あらしのよるに」を観てきました。思ったよりずっと楽しかった。

いま京都南座で新作歌舞伎「あらしのよるに」を観てきました。思ったよりずっと楽しかった。

中村獅童、尾上松也、中村梅枝、中村萬太郎。

童話が歌舞伎になってしまう。圧倒されました。終演後にしげ森さんのおかげで楽屋に入れていただきました。獅童さん、松也さん、梅枝さん、熱演でお疲れのところでしたがお会いして話せて勉強になりました。

歌舞伎は決して古いもんじゃない、今を生きているものと思います。「あらしのよるに」もいずれ古典になっていくのでしょう。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

織田信長の謎(2)ー「本能寺の変431年目の真実」の衝撃ー

2015 AUG 20 23:23:57 pm by 東 賢太郎

AがBを殺そうと周到に準備した殺人計画があった。計画のシナリオが進行中にAの共犯者Cが裏切ってAを殺してしまった。殺す予定だったBは事前にCから計画を聞いて共謀しており、Aはそれを知らなかった。B,Cは殺人計画も共謀の事実も闇に葬ったため、「周到な準備」が殺人現場に不可解な謎として残ったのである。

この筋書きでエラリー・クイーンなら一級品のミステリーを書いてくれそうな気がする。

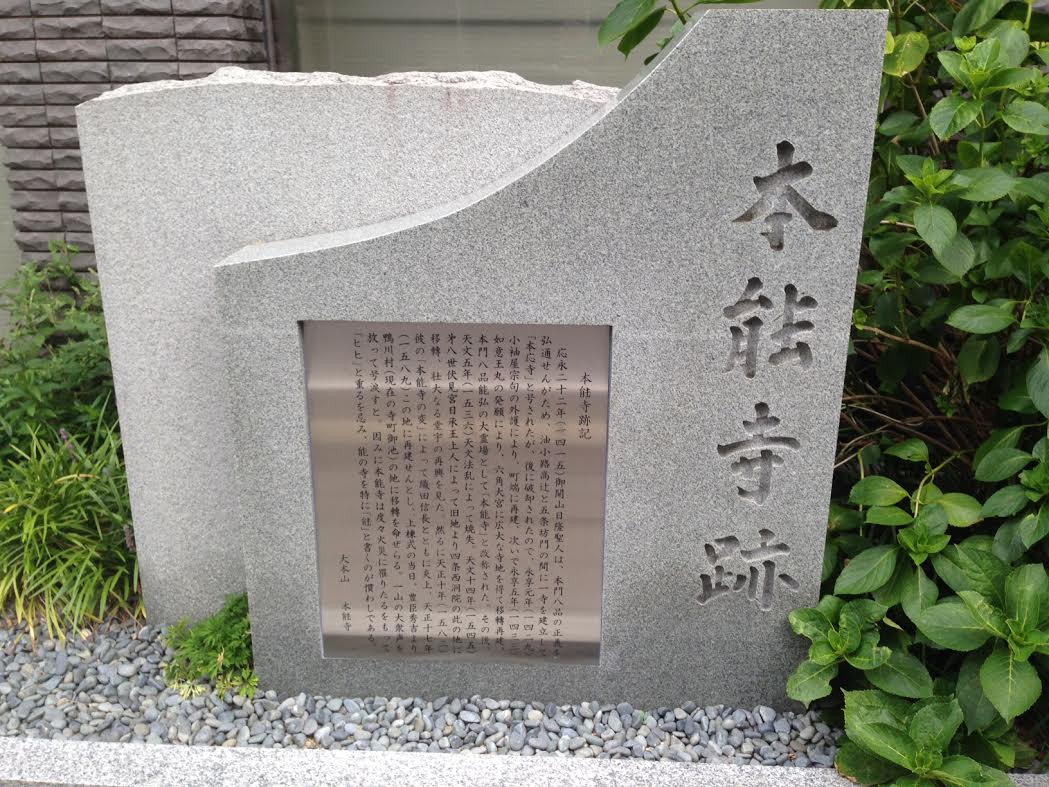

今回の出張で本能寺に行ってみようと思ったのはそれに関係があることは後述する。中学の修学旅行で泊まった聖護院御殿荘という旅館名だけ何故か覚えているが、部屋で相撲をとったことと本能寺を見たことしか記憶がない。しかしその本能寺は秀吉の命で移築されたもので、あの事件の起きた場所ではないことを後で知った。僕の史跡好きは土地、地面に根差している。それが本能寺で在る無いではなく、その事件が起きた場所でないと欲求を満たすものではない。

それは何のことはない、こんな場所だった。

路標には「此附近 本能寺跡」と書いてある。「本能寺跡」ではなくて、「このへんが本能寺の跡」である。「信長はこの辺にいた」まで明らかにしたい僕としては大変に生ぬるいが仕方ない。

路標には「此附近 本能寺跡」と書いてある。「本能寺跡」ではなくて、「このへんが本能寺の跡」である。「信長はこの辺にいた」まで明らかにしたい僕としては大変に生ぬるいが仕方ない。

この道(蛸薬師通)を右に油小路通まで行くとこれがある。これが「本能寺跡」だそうだが、「このへん」と「ここ」が両立している先の路標との整合性がまったくわからない。わからんならわからんとしてくれた方が正確な情報というものだ。

織田家の嫡男で信長の後継者と目された織田信忠は、走れば5,6分の距離である妙覚寺にいた。信長と同様に、これまた無防備であり、父子ともにこの襲撃を想像だにしていなかったように見える。地図の左下黒丸が本能寺、右上が妙覚寺であり、光秀軍はこの間を疾風怒濤の如く走ったのだ。

もちろん僕はこの2点間を明智軍の気持ちになって歩いた。信忠が逃げ込んで切腹した場所は二条新御所で、この京都国際マンガミュージアムの裏手あたりだ。

なぜ天下人目前の権力者信長はまったく無防備の少数の手勢でここにおり、いとも簡単に光秀の手にかかってしまったのか?修学旅行でそう話を聞いて、その場で変だなと思って、今は亡き親友の丸山に「おい、本能寺って、変だよな」とまじめに言ったら、冗談と思った奴が「バーカ」と返した。それ以来、長年にわたって僕の中でくすぶる謎であったのだ。

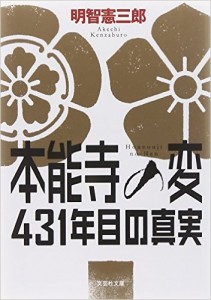

その謎を快刀乱麻で解いてくれた本こそ、光秀の末裔、明智憲三郎氏の「本能寺の変 431年目の真実」(文芸社文庫)である。信長はこの日、本能寺の茶会に堺にいる家康を招き、光秀に命じて家康を討たせる手配をしていた。家康に不信感をいだかせぬための意図した無防備だったのだ。

もういちど冒頭の太字に戻る。A=信長、B=家康、C=光秀であるというのがこの本の示す「解」だ。そうした試みは過去にいくらもあるが、この説がパワフルなのは、殺人現場に残っていた不可解な謎はもちろん、本能寺の変に関して我々が謎と思っていたこと、軽すぎる光秀の動機、速すぎる秀吉の中国大返し、話がうますぎる家康の伊賀越えなどが腑に落ちるように見事に説明できてしまうことだ。

明智氏(以下、光秀ではなく憲三郎氏)の方法論は僕がこのブログで説明した帰納法(厳密にはアブダクション)、つまり「もしAならBがうまく説明できる」というものだ。

明智氏はご先祖光秀にきせられた「利己的動機による信長殺害の単独犯」という汚名を科学的な方法でそそぐことにほぼ成功されているように思う。氏が「三面記事史観」として否定しようと試みておられるものは、僕のブログの「トンデモ演繹法」のことであり、この方が論理学的には正確だ(三面記事が間違っているとは限らないので)。

ブログでは、

僕は「刑事コロンボ」が好きだが彼の方法はアブダクションだから物証がないと逮捕できない。それがない場合が面白い。アブダクションで得た結論Bを正しいと仮定して今度は華麗に演繹法に転じてみせ、犯人にカマをかけて尻尾をつかむ。だめを押すのは物証か演繹なのだ。

と書いた。氏の試みを「ほぼ成功」と書かせていただいたのは、物証か演繹がないと成功とは言えないからだ。論理的に、誰が何と言おうと、そうなのだ。しかし、秀吉、家康によって完全犯罪に仕立てられてしまったため物証は永遠に失われたものの、氏は文献を丹念にあたられて演繹に近い解釈を(まだ解釈ではあるが)提示している。僕はその文献の正誤や新解釈の適合性を判定できないので「ほぼ」がはずれることはないが、それでも、心象としてはかなりゼロに近い。

それは氏の①事実(fact)に対する謙虚な姿勢と、②それを証明するフレームワークとなる上記の論法の適切さによる。つまり、テーマに向き合うスタンスが「理系的」なのである。僕は歴史本が好きでたくさん読んでいるが、①②が弱いため科学的でなく、数学で頭を鍛えた人の論証ではなく、馬鹿らしくなって途中で捨ててしまうものが多い。要は文系的なのである。そんな程度の物証や論考でよくそこまで言ってしまいますねという体のものが多く、学術的なものでも小説や講談とかわらんという印象を持つことが多い。歴史が文系だなどとアホなことを誰が決めたのだろう。

明智氏のこの本にはそれがなく、そういう低次元のものは排すべきという氏のインテリジェンスが基本スタンスとして全書を貫いており、説得力を獲得している。僕は歴史ファン、信長好きとして楽しんだが、上質のミステリーでもあった。名探偵が「真犯人はあなたです」と真相の解明があって、なるほど!と膝を打った時のような快感を覚えたという意味で。学生さんには歴史本としてはもちろん、物事を論証し、説得力を獲得するための広く応用可能な教科書としてこれを一読されることを強くお薦めしたい。

本能寺の変ばかりか、氏の仮説は秀吉の治世以後の日本史にも強力な説明力を有するのであり、物証が葬られ、あるいは意図的に捏造までされた中で、客観的な視点からの説明力の優劣を問うならば、これは他のいかなる仮説をも凌駕するものであると思料する。仮説(しかもはるかに説明力に劣る)を真相として書いてしまっている日本史の教科書は改められるべきではないか。少なくとも僕は今後、氏の史観を座標軸として、本能寺以後の日本史観を根底から覆そうと思う。真実とは「それらしく見える」ではなく、「そうでなくては説明できない」所に存在する。それが唯一無二の科学的態度であるからである。

余談だが、当書の読後感としてジョセフィン・テイの推理小説である「時の娘」(The Daughter of Time)を思いだした。古典的名品であり、リチャード3世による幼い2人の甥殺し(ロンドン塔に幽閉したとされる)の冤罪を現代人である警部が入院しながら解いていく。前掲書とあわせてお薦めしたい。ちなみに、このタイトルはTruth is the daughter of time.(真実は時が明らかにする)からきている。本能寺の変には、いよいよその時が来たのだと目からうろこの思いである。

(次はこちらへ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。