ブラームス博士は語る(交響曲第2番終楽章のテンポ)

2018 APR 1 20:20:33 pm by 東 賢太郎

クラシックは語られる音楽だ。後世が積み上げた言語の集積で規定される音楽であり、だからクラシックと呼ばれる。古いだけの民謡との差はそこにある。ブラームスにとってJSバッハは古典だったが当時広くは認知されておらず、さしたる集積はなかったから現代の語感でのクラシックではなかったろう。

言語が集合知となって、19世紀の作曲家の自作演奏の様式は不完全だが知ることができる場合がある。ブラームスにおいてはそれに加えて彼の同時代人の演奏が聴けるが、それが本人の意に添ったものかは不明でやはり文献の補遺は必要だ。現代の指揮者の演奏を僕は常にそういう背景と照らして聴いている。

作曲家が書いた楽譜は演奏されることで作曲家の手を離れるが、だからといって編曲に近いほど我流に陥ったものを楽しめるかどうかは聴き手の趣味の問題だ。能や歌舞伎同様、古典芸能に時流で新風を吹き込むことは不可ではないが、新風と我流の間には確たる一線があると僕は思う。

なぜならば、繰り返すが、クラシックは語られる音楽だからだ。本来語られるものは音楽であって演奏ではない。古典派までの演奏会は自作自演の発表の場でもあり、聴衆の主たる関心の対象は新曲だった。演奏会でモーツァルトは即興を弾いたが、楽譜に残されなかったその新曲は作品とはならずに虚空に消えた。彼が楽譜に書き残した新曲だけが作品として、はるか後にケッヘル氏が整理番号をふったモーツァルトの音楽として、21世紀の我々に残された。

彼の死後ほどなくして、19世紀の多くの演奏家たちもそれを弾いた。20番目のピアノ協奏曲ニ短調はベートーベン、ブラームス、クララ・シューマンも愛奏したと文献は語る。もちろんモーツァルトらしさを損なわないような流儀においてだったろうことはベートーベンの書き残したカデンツァによって推測される。当時の聴衆はブラームスのそれをクララのそれと比べる機会は少なく、仮にそれがあったとしても両者の演奏解釈の違いを論じる場はほとんど形成されていなかったと思われる。

ロベルト・シューマンは同時代の他人の作品をあまねく論じたという意味において最初期の音楽評論家でもあったが、対象となる作曲家、作品が集合知として共有されていたのは楽譜が印刷術の発展とともに流布し、それを自分で演奏したり読んで吟味したりできる限定的なコミュニティにおいてであった。JSバッハやモーツァルトの音楽が一般学校教育によって「大衆の共有知」になるのはそこから100年後だ。シューマンもブラームスも自分の作品が後世に残ることは知っていたし、そうでなくては困るとしてベートーベンの作品と比べて見劣りのないものの創作につとめたことは文献が記す。

しかし彼らは自分の作品がJSバッハ、モーツァルトのそれと同列に並び称される目的は達成したものの、それらを万民の教育の対象にしようという価値観が東洋の果ての国にまで現れることは想定していなかったろう。その価値観は、エジソンによるシリンダー録音という技術の発明が、あたかも19世紀にグーテンベルグの印刷術が楽譜の流布に果たしたと同様の役割をその何倍もの速度とマグニチュードにおいて果たしたことによって新たに生成されたものだ。そうして彼らの作品は楽譜を読んだり弾いたりできない大衆までを包含した共有知となり、その価値観が「別格なもの」として祭り上げる神棚(class)に鎮座する作品はその形容詞で classical である、となった。ここにいよいよクラシック音楽が誕生する。

ブラームスはシリンダーに声とピアノ演奏を録音した人類最初の作曲家となったが、自分の作品がクラシック音楽と呼ばれるようになることは知らなかった。クラシック音楽という概念の発生とエジソン蓄音機の発明・進化・普及は無縁でない。蓄音機の記録音板が音楽の缶詰のように大量に商業的に売りさばかれるようになり、極東の我々にとってそれはレコードと呼ばれる黒い音盤を意味するところとなった。だが英語の record は無機的な記録の意味である。

1889年のブラームスの声とピアノがここに聞ける。

1877年にエジソンが発明した蓄音機が電話機、無線機、白熱電球、映写機とともに人類の生活を変える。その進化・商業化が自国に市場を持つ米国発であったことと電話(telephone)、映画(movie)が英語であることは無縁ではない。クラシック音楽(classical music)しかりである。ハードウエアの進化が市場を作り、文化を作る。この波は19世紀末から20世紀初頭の米国で起こり、英国発の産業革命の大きな波と融合し、英語の国際化とともに世界に伝播した。

1889年にエジソンがエポックメーキングな「音源」として、すでにレジェンドであったブラームスを「録音(record)」しようと目論んだ着想は、その記録された音を比較対照して論じる文化の萌芽である。「レコード」の誕生である。音楽演奏を比較し、同曲異演を味わうことを楽しみとする文化は、それゆえに、英米起源である。このことは英国に良いワインはできないが、有力なワインマーチャントが英国人でWine tastingが英語であることと近似した現象である。

レコードなる媒体が無尽蔵に「コピペ」され、商品として売りこまれることで、記録されたコンテンツはブラームス博士の肉声とはどんどん遊離していくことになる。我々が聞き知るブラームスの作品は、上掲ビデオに記録されたハンガリー舞曲第1番を唯一の例外として、他人が演奏したものだ。交響曲第2番を初見でスコアから読み起こすことはできない地球上ほぼ全員の聴衆にとってこの現象は福音であったが、2番とはブラームスの作品としてではなく、代理人としてカラヤンやベームなど後世の指揮者が演奏したものに変換されていく。

このことはプラトンのイデア論に行き着く。ブラームスの同時代人ではない指揮者の2番が作曲家の賛同を得られたものかどうかは誰も判断できないが、だからといって、自作を録音した、したがって100%オーセンティックであるストラヴィンスキーやラフマニノフの演奏をしのぐことのできる他人はいないということを意味はしていない。作曲家と異なる解釈で我々を納得させた演奏はスコアに秘められた別種の価値を具現化したのだから、書かれたスコアは作曲家の手を離れて成長するという概念を生み出すだろう。

僕はイデアのみを崇めそれを否定する者ではない。理由は以下のとおりだ。作曲家が用いた旋法やコードは何らかの物理的、生理的現象を人間の心に生起させる「画材」だ。画家は画材である絵の具を発明したのではなくある色を「選別」しただけで、絵の具そのものが美しい色と光を放つ現象に依存していないと言い張ることはできない。カンヴァスに描かれたそれ自体が美しい絵の具のその選別の是非を鑑賞者は愛でているのだ。

まったく同じことで、作曲家は「音材」を選別する。しかし絵の具が美しいように、教会旋法もド・ミ・ソの三和音も美しいのだ。音楽の演奏はスコアという暗闇の状態では目に見えない絵画に光を当てる行為だ。光線の具合によって、例えば昼か夜かで印象が変わることはその作品の価値をそこねるものではない。旋法や三和音の奏し方を変化させて音材の本来持つ美しさがスコアの意図以上に光輝を放つ可能性だってあるだろう。この絵は北緯何度の何月何日何時何分に快晴の太陽光のもとで見ろと指示した画家はいないように、唯一無二のテンポやフレージングやダイナミクスを数学的に厳密に指示した作曲家もいない。

演奏家が光を当てて掘り起こす秘められた価値はたしかに存在するが、その作業は作曲以来の解釈の歴史の文脈の中で聴き手の過去の記憶と比較する関心をトリガーする形で形成されるだろう。真の聴き手は文脈を学んで知っている。演奏家の個人的趣味による読みのユニークさや大向こうを張る大団円の壮大な盛り上げは演奏会場での当座のブラヴォーや喝采を獲得するかもしれないが、新しい文脈の一部になることはない。今日のテンポが速かったのは指揮者が出かける前に夫婦喧嘩したか、それとも早く空腹を満たしたかったからかどうかを語りたい方がいても結構だが、それが集合知の一角をなすことはないだろう。

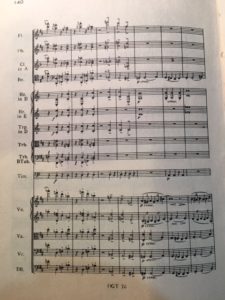

少し前に新幹線でブラームスの第2交響曲のスコアを見ていたら、第4楽章のテンポはクナッパーツブッシュの解釈が正しいんじゃないかと思えてきた。

現代の演奏を聴き慣れた耳にはずいぶん遅く感じるのだが、Allegro con spiritoは四分音符4つに振るとせいぜいその速さじゃないかと。お聴きいただきたい。

ハンス・クナッパーツブッシュ(1888-1965)とフリッツ・ブッシュ(1890-1951)は、ブラームス(1833-97)と親交が深かったフリッツ・シュタインバッハ(1855-1916)の弟子なのだが、ブッシュの第4楽章は2つ振りで2分音符をアレグロにしている(およそクナの2倍の速度)。お聴きいただきたい。

しかし上掲のスコア冒頭を冷静に眺めると、2つ振りならああいう風には書かないのではと思うのだ。あれを現代の多くの指揮者のテンポになるように表示を書くとすると Presto だが、ブラームスの交響曲にあんまり似つかわしい速度表示ではないように感じる。とすれば、やはりクナッパーツブッシュになるだろう。

これはどういうことか?そこで、ブラームスの2番の自演をほぼ確実にライプツィヒで聴き、彼の前で指揮をして(それが2番かどうかは不明だが)作曲者により批判はされなかった

(Brahms) does not appear to have complained of Fiedler’s interpretations (Jan Swaffordによる)

とされるマックス・フィードラー(1859 – 1939)の第4楽章を聴いてみよう。

ブッシュに近い。これが理由でどうしても僕はクナをあまり高く買うことはできていなかったのだ。しかし、テンポ変化が全く書き込まれていないスコアを改めて見ていて、本当にそうだろうかと疑いを持ったのだ。

それは第2主題の頭にあるlargamenteだ。largoの派生語だが、メロディを弾く第1VnとVaにだけ書かれていて、速度ではなく 幅広く、豊かにという表情の指示ではないだろうか(英語ならlarge、寛大にだ)。仮に速度であるとすると、フィードラー、ブッシュの第1主題のテンポで来るならば数小節前にリタルダンドが必要で、第2主題冒頭から急に遅くするのは明らかに曲想に合わない。クナの4つ振りテンポだとそのまま減速せずに(つまり楽譜通りに)つながる。幅広く、豊かな表情でたっぷり弾かせるためほんの少し減速はしているが、これがブラームスの意図したlargamenteかもしれないと思えてきたのだ。

クナッパーツブッシュは練習嫌いであったとされ、ぶっつけ本番の即興性の高い、アバウトだが霊感に富んだ指揮者のように言われるのが常だが、そうではなく周到にスコアを読む人だ。この2番やシューベルトの9番はユニークな表現に聞こえるが、アバウトに振って早く帰りたい人はそんな妙な事をする必要がない。まして思い付きで面白いことをやって、素人の聴衆はともかく、オラが作曲家と思っているプライドの高いウィーン・フィルやミュンヘン・フィルが心服してついてくるほど甘い世界ではないだろう。

楽員は彼の解釈に敬意を持ち充分な忖度があったから「この曲は私も諸君も良く知っている」という状況にあり、アンサンブルの縦ぞろえが重要なレパートリーは彼はあまり振らなかったせいもあったかもしれないが、むしろ楽団との関係をうまくマネージするために練習を切り上げて早く帰したのではないかと思う。

クナはコーダでこのページの真ん中の3つの2分音符に強めのアクセントを置き速度を大きく落とす。ここに至るまでの全奏部分でやや加速するのは2分音符のブレーキ効果を際立たせるためだが、これだけは僕は不要と思う。そこからはトランペットとティンパニをffで強奏しVnのボウイングも際立たせながら実に彫の深いコクのある表現で終結に向かう。安っぽいアッチェレランドでいかさまの興奮をそそるような稚拙な真似はしない。

何が正しいかは不明だが、フィードラーの解釈については、

his performances, because of their constant shifts of tempo and mannered phrasing—for instance the frequent introduction of unwritten luftpausen—reflected an interpretative model that owed far more to von Bülow than to Brahms.(Christopher Dymen)

と、「ブラームスよりもハンス・フォン・ビューロをモデルにしている」とする文献もある。2つ振りはビューロー(1830-94)起源だった可能性もあるのではないか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バーデンバーデンのブラームスという悦楽

2018 MAR 20 0:00:03 am by 東 賢太郎

バーデン・バーデン(Baden-Baden)はドイツ南西部、シュヴァルツヴァルト(黒い森)の北部に位置するヨーロッパ有数の保養地だ。都市で言うとポルシェの本社があるシュトゥットガルトに近い。クララ・シューマンの居所でブラームスゆかりの地でありウィルヘルム・フルトヴェングラー、ピエール・ブーレーズが亡くなった地でもある。Bad(バート)とはドイツ語で温泉を意味し、その名のとおり数多くの音楽家が保養に湯治にそして演奏に訪れている美しい田舎の温泉町だ。田舎という日本語をあてはめるしかないロケーションなのだが語弊があって、ドイツは森に囲まれた田舎の方がリッチで洗練されていて美しい。だから富裕層が住むのである。ツアーで都会の観光コースとまずい食事だけであれがドイツと思ってはいけない。

バーデン・バーデン(Baden-Baden)はドイツ南西部、シュヴァルツヴァルト(黒い森)の北部に位置するヨーロッパ有数の保養地だ。都市で言うとポルシェの本社があるシュトゥットガルトに近い。クララ・シューマンの居所でブラームスゆかりの地でありウィルヘルム・フルトヴェングラー、ピエール・ブーレーズが亡くなった地でもある。Bad(バート)とはドイツ語で温泉を意味し、その名のとおり数多くの音楽家が保養に湯治にそして演奏に訪れている美しい田舎の温泉町だ。田舎という日本語をあてはめるしかないロケーションなのだが語弊があって、ドイツは森に囲まれた田舎の方がリッチで洗練されていて美しい。だから富裕層が住むのである。ツアーで都会の観光コースとまずい食事だけであれがドイツと思ってはいけない。

ちなみに我が家が最初にフランクフルト赴任で借りた家はケー二ヒシュタインという高台にある田舎で、翌年に拠点長になったのでフランクフルト市内にあるアパートに社命で移ったが、どっちがいいかといえばダントツにケーニヒである。ここと隣町のクローンベルクはバーデンバーデンより小ぶりだが似た雰囲気を持つ温泉保養地であり、あそこに住んだ1年間は63年の人生で最高に幸せだった。そして、もしもう一度ドイツに住めるなら、今度はバーデンバーデンを選ぶだろう。どうしてかといって、それはクララ、ブラームス、フルトヴェングラーにブーレーズといった人々が住みたいと思ったものすべてが理由であって、なんとも言葉にはしにくい。

ロンドンにいた後半からブラームスの音楽に完全にはまりきっていて、寝ても覚めてもブラームスだった。2年日本に戻ってからのドイツ赴任の人事発令は業務的には本流を外された思いがあって歓迎ではなかったが、しかし来てみるとこの辞令はクラシック命だった僕にとって運命的なものであり、きっとがんばって仕事してきたことへの神様のご褒美であって、これぞ桃源郷ではないかという気分になってきた。周囲にドイツ語しか聞こえないホールや教会で何度も何度もじっくりとブラームスを聴く。この日本では体感しようのない経験というものは音楽の受容のしかたという意味で僕の耳に決定的な変化をもたらし、それ以来の音楽鑑賞の楽しみを格段に深化させてくれた。

バーデンバーデンは家族を連れて2度滞在している。そこで買ったイタリアのベタリーニの船とロシアのヴォロディンの馬の2幅の油絵は家宝になった。1865年から1874年までの夏の数ヶ月をブラームスが過ごしたリヒテンタール8番地にあるブラームスハウスで入った青い部屋(左)は感動ものであった。ここで「交響曲第2番ニ長調」が完成されたからだ。当地で2番をやるとプログラムには「リヒテンタール交響曲」(Lichtentaler Sinfonie)と記される。

バーデンバーデンは家族を連れて2度滞在している。そこで買ったイタリアのベタリーニの船とロシアのヴォロディンの馬の2幅の油絵は家宝になった。1865年から1874年までの夏の数ヶ月をブラームスが過ごしたリヒテンタール8番地にあるブラームスハウスで入った青い部屋(左)は感動ものであった。ここで「交響曲第2番ニ長調」が完成されたからだ。当地で2番をやるとプログラムには「リヒテンタール交響曲」(Lichtentaler Sinfonie)と記される。

ブラームスのヴァイオリン協奏曲は1877年9月にこの地でブルッフのヴァイオリン協奏曲第2番をサラサーテが演奏するのを聴いたことが作曲動機であるとされている。真偽は不明だがブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番ト短調がモデルになったという説もあるのは、ブルッフは同曲をクララ・シューマンを通してヨゼフ・ヨアヒムに紹介されたことを契機として書いたことからも可能性は否定できないだろう。

バーデンバーデンに滞在中、ずっと頭で鳴っていたのはもちろんブラームス、とりわけヴァイオリン協奏曲とここ(クララの家)で試演されたドッペルであった。もう骨の髄までしみついたヴァイオリン協奏曲をあの美しいクアハウスのヴァインブレナーザールで聴くことはかなわなかったが、この曲はあの音響で聴くのが望ましい。あれこそブラームスが心に描いていたアコースティックに違いないという思いは確信に変わっていた。

ずっと後に見つけたこのCDはそうした満たされぬ渇望を癒す天の恵みだった。Weinbrennersaal, Kurhaus Baden-Badenで2002年11月1日にライブ録音されたブラームスのヴァイオリン協奏曲である。当地カール・フレッシュ・アカデミー主催のコンクール優勝者記念コンサートで、Brigitte Lang のヴァイオリン、Simone Jandl 指揮バーデンバーデン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏だ。Lang女史は現在NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団(NDR Elbphilharmonie Orchester、もとNDR交響楽団)の副コンサートマスターのポストにある。

ずっと後に見つけたこのCDはそうした満たされぬ渇望を癒す天の恵みだった。Weinbrennersaal, Kurhaus Baden-Badenで2002年11月1日にライブ録音されたブラームスのヴァイオリン協奏曲である。当地カール・フレッシュ・アカデミー主催のコンクール優勝者記念コンサートで、Brigitte Lang のヴァイオリン、Simone Jandl 指揮バーデンバーデン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏だ。Lang女史は現在NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団(NDR Elbphilharmonie Orchester、もとNDR交響楽団)の副コンサートマスターのポストにある。

まったくマイナーリーグの観を免れない演奏家たちだが、僕はこの曲を聴きたいときにこの録音をCD棚から取り出すかどうか必ず迷う。オイストラフやスターンやシェリングの名演があるのにだ。こういう演奏が田舎町でさくっと聴けてしまうのがドイツであって、わが国で言えば大相撲や歌舞伎のように、ブラームスは空気のごとく当たり前のようにユビキタスな存在であって世界的な大家による名人芸など別に必要としていない。そこでドイツ人と3年ブラームスを日常的に聴いていた僕もまったく必要としない。そういうことだ。

このCDが評論家の絶賛を浴びたりベストセラーになったりすることは絶対にないだろう。音楽産業はギャラの高いメジャーリーガー演奏家をグローバルに売らなくてはいけないし、そういう意図で書かれた評論やキャッチコピーに騙された消費者は「名手」「大家」でないと耳を貸さないように洗脳されてしまっているからだ。多くの方はそれに気づいていない(というより、日本にいれば気づくチャンスもない)。そういう方々のために僕はこのCDをアップしたし、曲をまだ知らない方々にブラームスのヴァイオリン協奏曲がいかに素晴らしいか知っていただく意味でこの演奏は過不足ない。ぜひ、こういう地元の本物の演奏をじっくり何度もお聴きいただきたい。

ラング女史のソロは無用に力瘤を入れて弾くところが皆無で緩徐楽章は祈りのようだ、これほど誠実にブラームスの音符を純真、純潔路線でリアライズできるものかと心が洗われる。技術はなんら劣るものではないが、ソリスティックでない。こういうのは往々にして「堅実」とあたかも褒めたかのように切り捨てられる。マイナーリーガーという刻印だ。とんでもない。それを前面に押し出して自己顕示のすべとするのでははなく、ひたすら音楽へ奉仕するという、僕のように楽曲の混じりけのない醍醐味だけを繰り返し味わいたいリスナーにとっては最高級の音楽家だ。こういうものは大衆に広く売れることはもともとあり得ないという資本家には困った性質のものであって、だから、こういうのが良い演奏というコンセプトが広まっては困るのである。皆さんは純粋に良い音楽を楽しまれればよく、資本家の利益に貢献する必要はない。

オーケストラもなんら尖ったところはなくWeinbrennersaalの最高にふくよかなアコースティックに自然に寄り添って、これぞブラームスという芳醇な響きでソロを包み込む。これぞブラームスの音。終わった時に、いつも同じものなのに、いつもありがとうという言葉しか出てこない、まさに稀有のありがたい演奏である。そして僕にとってはバーデンバーデンの代えがたいお土産の意味もあるが。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(4)

2017 NOV 28 20:20:47 pm by 東 賢太郎

ルドルフ・ケンぺ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ケンペのブラームスというと期待するが第1楽章がやや落ちる。冒頭の第1Vnに妙なヴィヴラートが付き、第2主題は拍節感が固くて陶酔感が希薄、展開部はテンポが落ちつかずだ。コーダにかけて加速する感覚も納得できない。速めの第2楽章は悪くなく、第3楽章も禁欲的でホルンソロは昔のドイツの古風な音だ。終楽章はBPOが弦主体の暗めの音色で魅せ、管がやや弱いがティンパニはインパクトがある(総合点:3)。

ケンペのブラームスというと期待するが第1楽章がやや落ちる。冒頭の第1Vnに妙なヴィヴラートが付き、第2主題は拍節感が固くて陶酔感が希薄、展開部はテンポが落ちつかずだ。コーダにかけて加速する感覚も納得できない。速めの第2楽章は悪くなく、第3楽章も禁欲的でホルンソロは昔のドイツの古風な音だ。終楽章はBPOが弦主体の暗めの音色で魅せ、管がやや弱いがティンパニはインパクトがある(総合点:3)。

ジョン・バルビローリ / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

世評は高いバルビローリの全集だが僕には何がいいのかわからない。大学時代に1番のLPを買って面白くもなんともなく、それでもVPOだし何かはあるんだろうと後にCDで2~4番も聞いてみたがそれっきりだ。EMIが自社アーティストで売れるブラームスが欲しかったのはわかるが、VPOが巷に流布するセールストークどおりに素晴らしいブラームスだと感嘆したようにも聞こえない。僕の装置で聴く限り録音はDeccaの艶もDGの音場感もなく、ムジークフェラインのホールトーンをここまで捨てて楽器にフォーカスしなくても、これならハレO.でいいじゃないかと思う(総合点:1)。

オイゲン・ヨッフム / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

上掲と同じBPOの1956年9月録音。これはフルトヴェングラー時代、ケンペはカラヤン時代。ヨッフムは実演を何度か聴いたが縦線を厳格にそろえる人でなく、第1楽章のアンサンブルは自然体。推進力とフレージングの起伏でもっていき再現部直前(ライン主題)のテンポ、音量を落としメリハリをつける。第2主題は表情があるがオケが散漫で残念。第2、3楽章は木管も弦も実によく歌い上出来。終楽章は第2主題で合奏が合わずライブであればまだしも時代を感じる(総合点:3.5)。

上掲と同じBPOの1956年9月録音。これはフルトヴェングラー時代、ケンペはカラヤン時代。ヨッフムは実演を何度か聴いたが縦線を厳格にそろえる人でなく、第1楽章のアンサンブルは自然体。推進力とフレージングの起伏でもっていき再現部直前(ライン主題)のテンポ、音量を落としメリハリをつける。第2主題は表情があるがオケが散漫で残念。第2、3楽章は木管も弦も実によく歌い上出来。終楽章は第2主題で合奏が合わずライブであればまだしも時代を感じる(総合点:3.5)。

ダニエル・バレンボイム / シカゴ交響楽団

冒頭2和音からテンポを上げて第1主題が突進。第2主題は定例的に減速するがだれた感じがする。両主題をつなぐブリッジのテンポが活きないとそうなってしなうのでこの交響曲は開始からいきなり難しい。ただCSOの腕前と音響は圧倒的で文句のつけようもなし。第2楽章は上質の絨毯のような厚みがあり、第3楽章は甘みを抑える。しかし終楽章は余計なティンパニロールや突発的盛り上がりと解釈が表面的だ(総合点:2)

冒頭2和音からテンポを上げて第1主題が突進。第2主題は定例的に減速するがだれた感じがする。両主題をつなぐブリッジのテンポが活きないとそうなってしなうのでこの交響曲は開始からいきなり難しい。ただCSOの腕前と音響は圧倒的で文句のつけようもなし。第2楽章は上質の絨毯のような厚みがあり、第3楽章は甘みを抑える。しかし終楽章は余計なティンパニロールや突発的盛り上がりと解釈が表面的だ(総合点:2)

ブルーノ・ワルター / コロンビア交響楽団

冒頭より第2主題へのブリッジが自然で、こうでなくてはと思う。このオケは録音により実体が変わるがここでは管弦とも上等、木管ソロの音程の良さは特筆。どこがどうということでなく3番はこういうものだという風格は耳を澄ませて一聴してみるしかない。米国調の安手の録音で高弦と金管がきついのが実に恨めしいが、それにも拘らずこれほど欧州の香りと格調が漂うワルターの指揮には敬服しかなく、大学時代から今に至るまで時々聴く(総合点:4)。

冒頭より第2主題へのブリッジが自然で、こうでなくてはと思う。このオケは録音により実体が変わるがここでは管弦とも上等、木管ソロの音程の良さは特筆。どこがどうということでなく3番はこういうものだという風格は耳を澄ませて一聴してみるしかない。米国調の安手の録音で高弦と金管がきついのが実に恨めしいが、それにも拘らずこれほど欧州の香りと格調が漂うワルターの指揮には敬服しかなく、大学時代から今に至るまで時々聴く(総合点:4)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(3)

2017 NOV 7 20:20:45 pm by 東 賢太郎

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ハレ管弦楽団

Mr.Sが当時の手兵ハレO.と録音した最初のブラームスSym全集。1987-8年にロンドンでCDとして発売された最初期のブラ全で、入手したてのCDプレーヤーで狂喜して何度も聴いた。思い出の盤なのでどうしても主観が入るが、客観的に聞きなおしてみても、なにより弦楽器セクションの絶妙な音色造りと管楽器の音程の良さがこのレベルのオケにして驚異的レベルで、内声部の管が良く聞こえるバランスが室内楽的完成度にある。一言でまとめるなら雄渾さと深いロマンの味わいが絶妙にブレンドし、3番の醍醐味を十全に描き出した名演。第1楽章、第2主題に向けてテンポを落とす、展開部終盤でホルンを強奏、意外な楽器バランス等個性があるが僕はまったく不自然と感じない。第2楽章、ホルンとクラリネットの主題の歌、弦の細やかなフレージング、第3楽章の一切べたつかない高貴な気品。終楽章、トロンボーンがこれだけ聞こえるのも珍しいが過度なヒロイズムにならず深い満足感に至って終結する(総合点:5)。

Mr.Sが当時の手兵ハレO.と録音した最初のブラームスSym全集。1987-8年にロンドンでCDとして発売された最初期のブラ全で、入手したてのCDプレーヤーで狂喜して何度も聴いた。思い出の盤なのでどうしても主観が入るが、客観的に聞きなおしてみても、なにより弦楽器セクションの絶妙な音色造りと管楽器の音程の良さがこのレベルのオケにして驚異的レベルで、内声部の管が良く聞こえるバランスが室内楽的完成度にある。一言でまとめるなら雄渾さと深いロマンの味わいが絶妙にブレンドし、3番の醍醐味を十全に描き出した名演。第1楽章、第2主題に向けてテンポを落とす、展開部終盤でホルンを強奏、意外な楽器バランス等個性があるが僕はまったく不自然と感じない。第2楽章、ホルンとクラリネットの主題の歌、弦の細やかなフレージング、第3楽章の一切べたつかない高貴な気品。終楽章、トロンボーンがこれだけ聞こえるのも珍しいが過度なヒロイズムにならず深い満足感に至って終結する(総合点:5)。

エヴゲニ・スヴェトラノフ / ソヴィエト文化省交響楽団

1981年録音。ロンドンで手当たり次第にブラームスSymを買っていた89年に全集で購入。Melodiyaとあるが当時のレーベルはOlympiaであった。オケに国民性によるカラーがあった時代にこういうのが出るとマニアはたまらなかったのだ。懐かしい。意外に?まっとうで拍子抜けだがホールトーンはやや人工的か。終楽章できつめのVnと金管がロシアらしくなるが、オケ(もうないが)はうまい。ソビエト社会主義共和国連邦の遺産だ(総合点:3)。

1981年録音。ロンドンで手当たり次第にブラームスSymを買っていた89年に全集で購入。Melodiyaとあるが当時のレーベルはOlympiaであった。オケに国民性によるカラーがあった時代にこういうのが出るとマニアはたまらなかったのだ。懐かしい。意外に?まっとうで拍子抜けだがホールトーンはやや人工的か。終楽章できつめのVnと金管がロシアらしくなるが、オケ(もうないが)はうまい。ソビエト社会主義共和国連邦の遺産だ(総合点:3)。

ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

オケが鳴りきってバランスも良く理想的な第1楽章。やや速めの開始が第2主題で減速するに至る難しい提示が実にうまい。第2楽章は透明なアンサンブル、第3楽章は節度ある歌でじっくりブラームスのロマンをきかせる。終楽章、クリーブランドO.の威力全開だが、矛盾するようだがこれだけうまいと耳が贅沢になってどこか予定調和的に思えてしまう。上記ハレ管は手造りの完成度で耳目を捉えたが、文句のつけどころのないこちらはなぜか感銘度が落ちる。セルのブラームスはどれも高水準を満たすが、特に3番は彼に向いていたと思う(総合点:4)。

セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

当時「幻の」だったこの指揮者が初来日した77年、大統領でも来たような東京文化会館の熱気は忘れない。聴衆は読響からどんな音が出るか戦々恐々だった。エゴイストに思われるが、後年彼のリハーサルで目撃したのはドビッシーの求める音を微細なまでに純化して鳴らす求道者の姿だった。そこでもそうだったが、第2楽章のテンポ(というより)は陶酔感と時間感覚がタイアップした不思議な世界だ。セルのように基本の拍節感から音符、小節単位でルバートするのでなく、大きな単位での脈動に音量、フレージングの呼吸がシンクロして巨大な揺りかごにいるような心地よさだ。酔えずに冷めていると遅いと感じるのは晩年のブルックナーで顕著だったが、彼の音作り哲学はカーチス音楽院で見た83年からなんら変わっていないと思う(総合点:3.5)

当時「幻の」だったこの指揮者が初来日した77年、大統領でも来たような東京文化会館の熱気は忘れない。聴衆は読響からどんな音が出るか戦々恐々だった。エゴイストに思われるが、後年彼のリハーサルで目撃したのはドビッシーの求める音を微細なまでに純化して鳴らす求道者の姿だった。そこでもそうだったが、第2楽章のテンポ(というより)は陶酔感と時間感覚がタイアップした不思議な世界だ。セルのように基本の拍節感から音符、小節単位でルバートするのでなく、大きな単位での脈動に音量、フレージングの呼吸がシンクロして巨大な揺りかごにいるような心地よさだ。酔えずに冷めていると遅いと感じるのは晩年のブルックナーで顕著だったが、彼の音作り哲学はカーチス音楽院で見た83年からなんら変わっていないと思う(総合点:3.5)

ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティック

確かに対抗配置のVnなどでリヴォルーショナリー(革命的)な音の聞こえる部分がある。オーセンティック楽器での音化はチャレンジングな試みだが演奏様式がこうだったかは僕には確信がもてない。ブラームス時代の奏者がここまで現代的な演奏技術があったかどうか。こう鳴らすには指揮もテクニックがいるだろうが、ブラームスがこんな切れ味良い棒を振ったとはどうしても思えないのだ。楽器音のリアライゼーション目的ならよいが、時代シミュレーションがやりたいならオケはアマチュアを使った方がそれらしくなるのではないか。しかし、いずれにしても、それを我々が知り覚えたからといって、3番のスコアからさらに深い感動が得られるようになるとは特に思わないが(総合点:1)。

確かに対抗配置のVnなどでリヴォルーショナリー(革命的)な音の聞こえる部分がある。オーセンティック楽器での音化はチャレンジングな試みだが演奏様式がこうだったかは僕には確信がもてない。ブラームス時代の奏者がここまで現代的な演奏技術があったかどうか。こう鳴らすには指揮もテクニックがいるだろうが、ブラームスがこんな切れ味良い棒を振ったとはどうしても思えないのだ。楽器音のリアライゼーション目的ならよいが、時代シミュレーションがやりたいならオケはアマチュアを使った方がそれらしくなるのではないか。しかし、いずれにしても、それを我々が知り覚えたからといって、3番のスコアからさらに深い感動が得られるようになるとは特に思わないが(総合点:1)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チェコ・フィルハーモニー演奏会を聴く

2017 OCT 4 11:11:08 am by 東 賢太郎

指揮:ぺトル・アルトリヒテル

チェロ:ジャン=ギアン・ケラス

チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

ドヴォルザーク:序曲『謝肉祭』 op.92, B169

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 op.104, B191

ブラームス:交響曲第4番 op.98

秋の夜にぴったりのコンサートだった。サントリーホールにて。チェコ・フィルはほぼ同じプログラムを同じメンバーで9月20日にプラハの音楽祭で演奏したばかりで、5月に逝去した常任のイルジー・ビエロフラーヴェク追悼演奏会でもあった。ビエロフラーヴェクは素晴らしい指揮者で、お国物も良かったが現代オケでモーツァルトを振ったら第一人者だったと思う。

その後を継いだぺトル・アルトリヒテルはフランクフルトで94年4月にプラハ響でドヴォルザークの交響曲第7番をやって、これにいたく感動した記憶がある。同年12月に同じアルテ・オーパーでゲルト・アルブレヒトがチェコ・フィルとやった同8番が期待外れだったのと好対照だった。故アルブレヒトは読響でも多く聴いて好きな指揮者だったがこのドイツ人シェフは常任になったチェコ・フィルと折り合いが悪かったと聞く。

その割にこのオケはブラームスを得意としていて、4番だけでも最近のところでマカル、小林研一郎があるが、ペドロッティ、ラインスドルフ、フィッシャー・ディースカウなんてのも持っている。この日も老舗の味というか、何も足さず何も引かずの熟成感あるブラームスとなった。金管など決して機能的なオケではない。ソロのジャン=ギアン・ケラスがジュリアード音楽院で仕込んだ水も漏らさぬユニバーサルな技術を持つのに対し、このオケはそういうものとは違う、米国流とは相いれない「非常にうまいローカル・オケ」であり、分厚い弦が主体で金管、ティンパニは控えめの東欧のオルガン型ピラミッド音構造が残る。

娘が「こんなに女の人がいないの初めて」というほど今だに男オケだ。女性はハープとホルンとヴァイオリンに3,4人、舞台の右半分はゼロだった。「いや、昔はみんなこうだったんだよ」といいつつ、80年代のロンドンで変わってきたのを思い出す。そういえば我が国も「ウーマンリブ」なんて言葉がはやっていたっけ(もはや死語だ)。特に室内オケに進出が目立ち始め、黒ずくめの男性に青のドレスがきわだって最初は違和感があったものだ(今日のチェコ・フィルはヴァイオリンの女性も黒でズボン姿だったからずいぶん保守的なんだろう)。

人生酸いも甘いも知り尽くした風の白髪のオジサンがたがうんうんといちいち納得し、音を大事に慈しみながらコントラバスを奏でている姿は眺めるだけでも心が洗われる。「ブラームスの4番ってそういうものなんだ、大人の音楽だね」とは言ったものの、娘は赤ん坊からこれを毎日のように聴いて育ってる。こっちは「鑑賞」でスタートだが、彼女らはカレーでも食べるぐらい普通なのだ。でもクラシックは味を覚えたら何度食べたって飽きないカレーと一緒だ、一生の楽しみになってくれただろう。

ブログにしたがドヴォルザークのチェロ協奏曲はシンセサイザーで弾いて第1楽章をMIDI録音した。第1楽章の名旋律のホルンのソロや各所で泣かせるチェロの歌。弾いていて涙が止まらず、カラオケ状態にして何度も何度もくり返し家中に響き渡っていたのだから子供たちはみんなこれも耳タコだ。これまた今更ながらなんていい曲なんだろう。これを聴いてブラームスはチェロ協奏曲が書けなくなり、第3楽章のコンマスとの掛け合いをヒントにしたのだろうかドッペルを書くことになる。改めてそれに納得だ。

ちょうど今日、仕事が天王山にさしかかって伸るか反るかの経営判断をすることになるだろう。とてもコンサートのモードになかったが、ケラスの絶妙の美音に心を鷲づかみされてしまい、第1楽章の真ん中あたりで完全にとろけてしまった。軽い弓のppがこんなに大きく柔らかく心地よく聞こえたのはロンドンで聴いたロストロポーヴィチ以来といって過言でない。技巧はこうやって音楽に奉仕する。かつて耳にしたドヴォコン最高の演奏だった。アルトリヒテルの伴奏はというと「お国物」といえば月並みだがこれはチェコ語でやらないとだめなのかと、ドナルド・トランプではないがケチなグローバリズムなどくそくらえと思わされてしまうキマり方だ。玉三郎の阿古屋だ。あれこれ御託を並べるのも無粋。

ドヴォルザークは不思議で、モーツァルトやブラームスとまったく違うやり方で心に侵入してくる。頭を経由せずハートを直撃してめろめろにしてしまうのだ。ちょっと毛色こそ異なるが、民謡や演歌がすっとはいってくる感じだ。我々日本人がチェコとエスニックなつながりがあるとは思えないし、五音音階の作用だけとも言い切れまい。何ごとも「クラシック」と呼ばれるようになるのはそういう不思議なものを秘めているということだろうか。

(ご参考に)

ケラスがビエロフラーヴェクとやったドヴォルザーク

ビエロフラーヴェクのモーツァルトはこういうものだった

ひと昔前の名演はこちら。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(2)

2017 SEP 20 1:01:04 am by 東 賢太郎

ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1949年12月18日、ベルリン、ティタニアパラストにおけるEMIのライヴ録音。モットーのもっさりして音程の甘い入りから集中力がない。テンポは変幻自在やり放題でオケが懸命に棒について行っているのがわかる。展開部終結のホルン以下は最徐行となり再現部終盤で加速しまくりアンサンブルは乱れる。これをファンは変幻自在の妙と前向きに評価するのだろうが1番で見事に活きたその手は3番では構造的にワークしない。第2楽章の木管の音程、これは信者であるか骨董品収集家でもないと耐えられないだろう。終楽章最初の異様なテンポの遅さからアレグロでスコアにないティンパニを付加して大爆発、申し訳ないがチープだ。おそらく彼の気質から腕を振るう盛り上げ処がスコアにないと思ったのだろう。(総合点:1)。

1949年12月18日、ベルリン、ティタニアパラストにおけるEMIのライヴ録音。モットーのもっさりして音程の甘い入りから集中力がない。テンポは変幻自在やり放題でオケが懸命に棒について行っているのがわかる。展開部終結のホルン以下は最徐行となり再現部終盤で加速しまくりアンサンブルは乱れる。これをファンは変幻自在の妙と前向きに評価するのだろうが1番で見事に活きたその手は3番では構造的にワークしない。第2楽章の木管の音程、これは信者であるか骨董品収集家でもないと耐えられないだろう。終楽章最初の異様なテンポの遅さからアレグロでスコアにないティンパニを付加して大爆発、申し訳ないがチープだ。おそらく彼の気質から腕を振るう盛り上げ処がスコアにないと思ったのだろう。(総合点:1)。

ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

上記盤の後、1954年(死の年)の4月27日に同じ場所で録音。演奏は同工異曲で両端楽章をものものしく劇的にやりたい。彼流儀のブラームスのコンセプトは1番、4番でプラスに、2,3番でマイナスに出ている。彼はシューマンのラインを賢明にも振っていない。3番もやめておくべきだったがきっと魂に響く物がスコアにあって、必然的にそこのデフォルメになってしまうからこうなる。EMI盤より慎重であり音程はまし。第3楽章の歌はフレージングの細やかな呼吸と強弱が見事で、さすが女にもてた男である。終楽章で醜怪なティンパニの付加をやめたのは誠に賢明だがテンポの変化はいまだ勝手であり、再現部の前稿楽譜6の裏のホルンが鳴っていないなどとても評価できない。そもそもグランドデザインは何ら変わっていない。(総合点:1.5)。

上記盤の後、1954年(死の年)の4月27日に同じ場所で録音。演奏は同工異曲で両端楽章をものものしく劇的にやりたい。彼流儀のブラームスのコンセプトは1番、4番でプラスに、2,3番でマイナスに出ている。彼はシューマンのラインを賢明にも振っていない。3番もやめておくべきだったがきっと魂に響く物がスコアにあって、必然的にそこのデフォルメになってしまうからこうなる。EMI盤より慎重であり音程はまし。第3楽章の歌はフレージングの細やかな呼吸と強弱が見事で、さすが女にもてた男である。終楽章で醜怪なティンパニの付加をやめたのは誠に賢明だがテンポの変化はいまだ勝手であり、再現部の前稿楽譜6の裏のホルンが鳴っていないなどとても評価できない。そもそもグランドデザインは何ら変わっていない。(総合点:1.5)。

レナード・バーンスタイン / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

彼の教養は図抜けており20世紀の専業指揮者で作曲がまともにできたのはマーラー、ブーレーズと三人だけだ。演奏がテクニックだけでよいはずがない。第1主題伴奏のシンコペーションをビデオでの「解説通り」鳴らしているように彼の特徴は微視的な観察によるミクロの積み上げて耳は完全に作曲家だ。第1楽章はテンポ観に賛同できない(遅すぎ)が第2楽章はVPOの木管の第3楽章は弦の勝利、最高に美しい。終楽章はいい、終章への持っていき方が納得だ。短い交響曲であり4楽章個々の長さもバランスしている3番の造形は全体の構造と作曲の背景を俯瞰していないとうまくいかない。3番は教養と愛を問う。(総合点:4.5)

彼の教養は図抜けており20世紀の専業指揮者で作曲がまともにできたのはマーラー、ブーレーズと三人だけだ。演奏がテクニックだけでよいはずがない。第1主題伴奏のシンコペーションをビデオでの「解説通り」鳴らしているように彼の特徴は微視的な観察によるミクロの積み上げて耳は完全に作曲家だ。第1楽章はテンポ観に賛同できない(遅すぎ)が第2楽章はVPOの木管の第3楽章は弦の勝利、最高に美しい。終楽章はいい、終章への持っていき方が納得だ。短い交響曲であり4楽章個々の長さもバランスしている3番の造形は全体の構造と作曲の背景を俯瞰していないとうまくいかない。3番は教養と愛を問う。(総合点:4.5)

エヴゲ二・ムラヴィンスキー / レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

重戦車の走り出したような第1主題だがはミクロの造形に目が行っていることはヴァイオリンにスタッカートが入ることでわかる。終始辛口で硬派であり中間楽章も甘ったるさとは無縁、第3楽章のロシア丸出しのホルンソロは異質だがLPOの技術の高さはわかる。終楽章の出のテンポはこれだ。ff の爆発は僕の許容の限界に達するがそこに殊更の力点を置くわけでなくダイナミクスの脈動の範囲と我慢できないことはない。録音はffがやや混濁気味。総じて解釈は理性的でコンセプトとしてバランスがいい。(総合点:3)

重戦車の走り出したような第1主題だがはミクロの造形に目が行っていることはヴァイオリンにスタッカートが入ることでわかる。終始辛口で硬派であり中間楽章も甘ったるさとは無縁、第3楽章のロシア丸出しのホルンソロは異質だがLPOの技術の高さはわかる。終楽章の出のテンポはこれだ。ff の爆発は僕の許容の限界に達するがそこに殊更の力点を置くわけでなくダイナミクスの脈動の範囲と我慢できないことはない。録音はffがやや混濁気味。総じて解釈は理性的でコンセプトとしてバランスがいい。(総合点:3)

アルトゥーロ・トスカニーニ / NBC交響楽団

1952年11月4日、 カーネギーホール録音で音はあまりよくない。第1主題を小節ごとに区切って個々のバスを強調する!ここの和声の意匠の真相を見抜いていない者にスコアにないその解釈は出ないだろう。後続のパッセージでふっと力を抜いてフェイントをかけ脱力していく準備を周到にしながらテンポを落として第2主題に至る間合いは見事。そこの割り切れない和声の混沌とした心情はまさにこれだ。展開部への移行でほんの気づかない程度の減速、理想的な管弦のバランス、再現部の第2主題の出現前の第1ヴァイオリンの歌の絶妙な切なさ。この第1楽章はベストのひとつ、こうべを垂れる。第2楽章のチェロの涙を浮かべた心の綾、第3楽章のヴィオラ、ホルン!カンタービレ、歌、歌、歌。ここにボエームを振っているトスカニーニがまざまざと重なってくる。彼は中間2楽章にそういうものを見たわけで、ここは男が人生でどんなロマンスを経験してきたが如実に出てしまうのだ。そういう引力のある音楽でありそれに重点を置きたくなる指揮者はいくらもいるが、ほとんどは両端楽章がそれに引きずられて崩れていき、こっちは何を聞いたのかわからなくなってしまう。トスカニーニはそんなことはまったく無縁で、4つの楽章がきりりと隈取りされ全曲の調和が珠玉のように保たれている。終楽章は金管がうるさく第2主題のチェロがやや薄いなどNBCと思われぬ瑕疵があってレベルが落ちるが、これだけ「わかってる」指揮者と時を共にするのに何の支障があろう。指揮が感じていないのにオケが馬なりに勝手にやりましたということはあり得ない至芸の連続であって、トスカニーニの読譜力が超人的であった何よりの証左だ。それがわかるプレーヤーの集団だったから専制君主制が成り立ち、NBCは全米トップのオーケストラに君臨したのだ。(総合点:4.5)

1952年11月4日、 カーネギーホール録音で音はあまりよくない。第1主題を小節ごとに区切って個々のバスを強調する!ここの和声の意匠の真相を見抜いていない者にスコアにないその解釈は出ないだろう。後続のパッセージでふっと力を抜いてフェイントをかけ脱力していく準備を周到にしながらテンポを落として第2主題に至る間合いは見事。そこの割り切れない和声の混沌とした心情はまさにこれだ。展開部への移行でほんの気づかない程度の減速、理想的な管弦のバランス、再現部の第2主題の出現前の第1ヴァイオリンの歌の絶妙な切なさ。この第1楽章はベストのひとつ、こうべを垂れる。第2楽章のチェロの涙を浮かべた心の綾、第3楽章のヴィオラ、ホルン!カンタービレ、歌、歌、歌。ここにボエームを振っているトスカニーニがまざまざと重なってくる。彼は中間2楽章にそういうものを見たわけで、ここは男が人生でどんなロマンスを経験してきたが如実に出てしまうのだ。そういう引力のある音楽でありそれに重点を置きたくなる指揮者はいくらもいるが、ほとんどは両端楽章がそれに引きずられて崩れていき、こっちは何を聞いたのかわからなくなってしまう。トスカニーニはそんなことはまったく無縁で、4つの楽章がきりりと隈取りされ全曲の調和が珠玉のように保たれている。終楽章は金管がうるさく第2主題のチェロがやや薄いなどNBCと思われぬ瑕疵があってレベルが落ちるが、これだけ「わかってる」指揮者と時を共にするのに何の支障があろう。指揮が感じていないのにオケが馬なりに勝手にやりましたということはあり得ない至芸の連続であって、トスカニーニの読譜力が超人的であった何よりの証左だ。それがわかるプレーヤーの集団だったから専制君主制が成り立ち、NBCは全米トップのオーケストラに君臨したのだ。(総合点:4.5)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(1)

2017 SEP 17 15:15:01 pm by 東 賢太郎

第2番と同じことを3番で。お断りすると僕にとってLP、CDの演奏は前稿に詳細に述べた「自分がスコアから読んだ3番」という偶像をレファレンスとした比較であって、それ以上でも以下でもないのも2番と同じだ。皆様のご愛好する盤で意見が異なるなら、それは偶像を共有していないということになる。次回に書くが、1番で激賞したフルトヴェングラー盤への評価など同じ人間の文章かと思う方もおられようが、フルトヴェングラーも僕も大真面目にやっている同じ人である。違うのは1番と3番という音楽がもっているものの方なのだ。

ピエール・モントゥー / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

モントゥーが最も敬愛した作曲はブラームスで死の床でドイツ・レクイエムのスコアを胸に抱えていたそうだ。これを聴くと彼が正規録音を2番しか残さなかったのは痛恨の損失と思う。第1楽章は理想的なテンポで感情の起伏も彫りが深い。第2,3楽章はやや速めだが後者の情緒纏綿たるロマンの綾は感動的だ。終楽章は弱音で出だしのテンポを抑えるが主部はまさにこれ。要所のティンパニのffが決まっている。ACOも良く鳴っており3番を熟知した棒は真打ちの名に値する。コーダも粘らない、これでこそスコアが生きる。感服。本質をぎゅっとつかむ解釈は彼のダフニスとクロエの読みに通じるものがある。(総合点 : 4.5)

モントゥーが最も敬愛した作曲はブラームスで死の床でドイツ・レクイエムのスコアを胸に抱えていたそうだ。これを聴くと彼が正規録音を2番しか残さなかったのは痛恨の損失と思う。第1楽章は理想的なテンポで感情の起伏も彫りが深い。第2,3楽章はやや速めだが後者の情緒纏綿たるロマンの綾は感動的だ。終楽章は弱音で出だしのテンポを抑えるが主部はまさにこれ。要所のティンパニのffが決まっている。ACOも良く鳴っており3番を熟知した棒は真打ちの名に値する。コーダも粘らない、これでこそスコアが生きる。感服。本質をぎゅっとつかむ解釈は彼のダフニスとクロエの読みに通じるものがある。(総合点 : 4.5)

ミヒャエル・ギーレン / 南西ドイツ放送交響楽団

93年5月にフランクフルトで聴いたこのコンビの3番は忘れえぬ至福の時でブラームスをドイツでドイツのオケで聴くのは感涙ものだった。インテンポで無表情のようだがオケの音程が良好で和声の透明感、アンサンブルの精度が素晴らしい(対位法処理!)。第3楽章の弦は実演で美しかったがCDでも良い。管楽器が時に強奏される硬派の両端楽章が筋肉質の中間楽章のロマンを包むアプローチは適正に思う。アルテ・オーパーで名演に拍手が鳴りやまず第3楽章をくり返したのが印象に残っている(総合点 : 4)

93年5月にフランクフルトで聴いたこのコンビの3番は忘れえぬ至福の時でブラームスをドイツでドイツのオケで聴くのは感涙ものだった。インテンポで無表情のようだがオケの音程が良好で和声の透明感、アンサンブルの精度が素晴らしい(対位法処理!)。第3楽章の弦は実演で美しかったがCDでも良い。管楽器が時に強奏される硬派の両端楽章が筋肉質の中間楽章のロマンを包むアプローチは適正に思う。アルテ・オーパーで名演に拍手が鳴りやまず第3楽章をくり返したのが印象に残っている(総合点 : 4)

オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団

冒頭、誠に構えの大きい第1主題は雄大なライン川を彷彿させ第2主題は繊細な悲しみを湛える。クレンペラーの音楽歴はフランクフルトと縁が深く、僕が住んだケーニヒシュタインのサナトリウムで療養していたこともある。1924ー27年にヴィースバーデン歌劇場の音楽総監督を務めたが、あの地で3年居住してシューマンのラインとの近親性に感じるものがあったのではないかと思ってしまう名演である。第2楽章の暗い側面にも光が当たり解釈に底知れぬ深みを感じる。木管の音程が見事なのは彼のオペラでの歌手のそれと通じる。第3楽章は弦主体ではなく木管、ホルンが明滅するグレーがかったロマンが好ましい。終楽章は立派極まる。オケの彫が深く巨魁な建造物の如き威容を見せるが随所の醍醐味は万全に押さえているという名人の至芸。最も好きな演奏のひとつ。(総合点 :5)

冒頭、誠に構えの大きい第1主題は雄大なライン川を彷彿させ第2主題は繊細な悲しみを湛える。クレンペラーの音楽歴はフランクフルトと縁が深く、僕が住んだケーニヒシュタインのサナトリウムで療養していたこともある。1924ー27年にヴィースバーデン歌劇場の音楽総監督を務めたが、あの地で3年居住してシューマンのラインとの近親性に感じるものがあったのではないかと思ってしまう名演である。第2楽章の暗い側面にも光が当たり解釈に底知れぬ深みを感じる。木管の音程が見事なのは彼のオペラでの歌手のそれと通じる。第3楽章は弦主体ではなく木管、ホルンが明滅するグレーがかったロマンが好ましい。終楽章は立派極まる。オケの彫が深く巨魁な建造物の如き威容を見せるが随所の醍醐味は万全に押さえているという名人の至芸。最も好きな演奏のひとつ。(総合点 :5)

オットー・クレンペラー / フィラデルフィア管弦楽団(1962年10月27日ライブ)

こちらはPHOとのアカデミー・オブ・ミュージックでのライブ。残響が少なくマイクがオンで各セクションの合奏がステレオで良く聞こえるが恐ろしくうまい。オーマンディー時代のPHOの高性能ぶりが味わえる。クレンペラーの指揮は5年前録音の上記正規盤のコンセプトと同一だが、その解釈がいかに緻密で微細なフレージングの呼吸まで整えた結果か奥義が伺えて興味深い。彼の解釈はライブだろうが他流試合だろうが揺るぎない(少なくとも3番においては)ことが証明されている。僕はこれを愛好している。(総合点 :4.5)

こちらはPHOとのアカデミー・オブ・ミュージックでのライブ。残響が少なくマイクがオンで各セクションの合奏がステレオで良く聞こえるが恐ろしくうまい。オーマンディー時代のPHOの高性能ぶりが味わえる。クレンペラーの指揮は5年前録音の上記正規盤のコンセプトと同一だが、その解釈がいかに緻密で微細なフレージングの呼吸まで整えた結果か奥義が伺えて興味深い。彼の解釈はライブだろうが他流試合だろうが揺るぎない(少なくとも3番においては)ことが証明されている。僕はこれを愛好している。(総合点 :4.5)

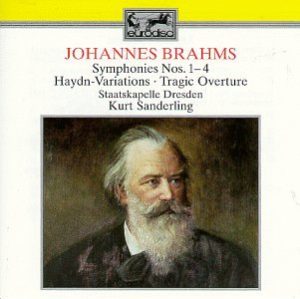

クルト・ザンデルリンク / ドレスデン・シュターツカペレ

東ドイツ人による3番である。第1楽章は遅い。ラインとの近親性とはかけ離れた読みだ。このテンポでは第2主題の仄かなロマンも対比として引き立たず平板になってしまう。第2楽章の木管は美しいが暗さに欠ける。第3楽章のしっとりした弦の味わいはさすがDSKであるが木管の歌が律儀だが四角四面だ。美しいが情念や彫の深さがない。終楽章はティンパニがまるで弱い。総じて、録音のせいとは言い切れずどうしてこういうスコアの読みになるのだろうという疑問に終始だ。ザンデルリンクとは3番ではまったく意見が合わないということでどうしようもない。(総合点 :1)

東ドイツ人による3番である。第1楽章は遅い。ラインとの近親性とはかけ離れた読みだ。このテンポでは第2主題の仄かなロマンも対比として引き立たず平板になってしまう。第2楽章の木管は美しいが暗さに欠ける。第3楽章のしっとりした弦の味わいはさすがDSKであるが木管の歌が律儀だが四角四面だ。美しいが情念や彫の深さがない。終楽章はティンパニがまるで弱い。総じて、録音のせいとは言い切れずどうしてこういうスコアの読みになるのだろうという疑問に終始だ。ザンデルリンクとは3番ではまったく意見が合わないということでどうしようもない。(総合点 :1)

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

冒頭の2和音からずっとレガートだ。これは違う。第2主題の p のもひたすら耽美的方向に向かう。R・シュトラウス演奏なら完璧だが彼は3番にアルプス交響曲ほどのものしか読み取っていないということだ。まったく同じ路線でやったシューマン3番がひどいものであるのと軌を一にする。見事に弾かれた美麗な演奏だが何の滋味も醍醐味も感じない。こういうのを英語でbimbo(美人だが頭が空っぽの女)という。第3楽章は独立してムード音楽集には使う価値はあるだろう。僕はBPOというオケにずっとこのイメージがあって半ば馬鹿にしていたが94年のカルロス・クライバーで変わった。(総合点 :1)

冒頭の2和音からずっとレガートだ。これは違う。第2主題の p のもひたすら耽美的方向に向かう。R・シュトラウス演奏なら完璧だが彼は3番にアルプス交響曲ほどのものしか読み取っていないということだ。まったく同じ路線でやったシューマン3番がひどいものであるのと軌を一にする。見事に弾かれた美麗な演奏だが何の滋味も醍醐味も感じない。こういうのを英語でbimbo(美人だが頭が空っぽの女)という。第3楽章は独立してムード音楽集には使う価値はあるだろう。僕はBPOというオケにずっとこのイメージがあって半ば馬鹿にしていたが94年のカルロス・クライバーで変わった。(総合点 :1)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス 交響曲第3番ヘ長調 作品90

2017 SEP 15 22:22:18 pm by 東 賢太郎

ブラームスの3番は僕にとって特別の曲だ。そしてブラームスにとっても、第1、2番とはやや異なる動機をもって書かれた、内面を包み隠すのが常の彼にしてはそれを最も吐露した交響曲だった。1883年5月7日に50歳となった彼はその5月からヴィースバーデンに滞在して3番を書いた。10月2日にウィーンに帰って11月に2台のピアノ版による試演会で初演しているから、完成に至ったのは9月のちょうど今頃のことではないだろうか。初秋に聴くのにまことにふさわしい音楽だ。

我が家はフランクフルトで素晴らしい3年間を過ごしたが、車で40分ほどのライン川沿いの温泉保養地ヴィースバーデンを家族と頻繁に訪れたことはライン交響曲の稿に書いた。家を借りたケーニッヒシュタインはそのラインラント地方に近く、今でもその近郊に生を受けた3つの名曲、シューマンのライン、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲、そしてブラームスの3番を聴くとあの頃にタイムスリップするのを感じる。

ヴィースバーデンのクアパークを歩くといつもブラームスのような年格好の髭の初老の男性を無意識に探していた。ブレスラウ大学から名誉博士号を授与された彼の称号はドクトルだったが、博士がこれほど似つかわしい風貌の作曲家もいないかもしれない(左・写真)。ヴァイオリンソナタ3曲、弦楽四重奏曲を20曲以上を発表せず焼き捨てた完全主義者の楽譜は相応の目線をもって読まねばならないといつも思うが、とりわけ3番は演奏時間で約30分とブラームスの交響曲では際立って短く、各楽章の演奏時間が他の交響曲より均等で、しかもどれもが静かに消え入るように終わる唯一の曲である。他の3曲とは明確に構造も聴後感も異なる。スコアを解析するにロマンと造形美の調和が主題と和声のぎりぎりの彫琢をもってしか達成されようのないレベルで凝縮しているのを見るのであって、交響曲に限らずブラームスの作品で同等の例を探すのは困難である。和声法、対位法など作曲の「決まり」の視点からその仔細を明らかにすることは興味深く僕が音楽学者を志す気にでもなれば論文テーマに好適だが、その類の試みは所詮テクニカルなものだ。天才の功績をルールで辿ってどこがどう秀でているかを公認のベンチマークを使って論じるのは凡才の仕事であり、その仕事から次の天才の作品が出ることはまずなく、天才は学校で習ったり他人の論文など読まなくとも名作を生み出すから天才なのだ。僕は自分の脳みそだけをベンチマークにしたいとすべての技芸は独学した人間だからそのポリシーを変えることはない。3番の譜面を見て驚くのは個々の部分ではなくその総体の緻密と威容であり、一言で括ればアインシュタインやモーツァルトには感じる「ブラームス博士の脳にある人類最高度の知性」としか申し上げようがない。

当ブログ読者のご関心ではないだろうからそのご説明は避け、本稿では3番をご存知の方ならどなたもわかるテーマをとりあげたい。それはシューマンの交響曲第3番(通称・ライン)との関係である。

「さよならモーツァルト君」で似たテーマを書いたが、5月7日に演奏会場でピアノでお聞かせした2つの部分が「引用」だったのだとご納得頂けたかは甚だ心もとない。ハイドンは作曲家の良識とプライドから相応にジュピターを編曲しており、音型や和声連結の相似を一度で気づくのはやや難しい。しかし本稿のその部分は、耳を澄ませてきけばどなたも明確に分かるものだ。

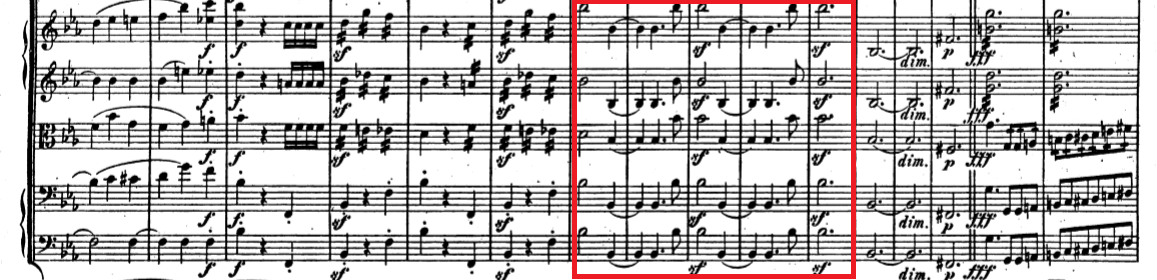

以下、混同を避けるため、ブラームスの3番を “3番” 、シューマンの3番を “ライン” と書くことにする。楽譜を並べるブログはスマートではないが、本稿は他に説明の手段がなく、ご容赦いただきたい。

僕は3番がラインから引用した主題で始まるのをずっと不思議に思っていた。その引用箇所は楽譜1の第3~6小節のチェロ(第449小節)、次いでヴィオラ(第551小節)によるト長調のドーソーミーレドーで、コーダに向かう直前に音楽が静まって厳粛な雰囲気になる印象的なページでのことだ。

楽譜1(シューマン交響曲第3番第1楽章)

それが3番第1楽章の冒頭でこうなる(楽譜2)。第1主題となる3小節目からのヴァイオリンによるpassionatoの旋律がここから来ていると僕は主張したい。レナード・バーンスタインがそれに気づいていたことを先日にyoutubeのビデオで知って心強かった。ただ彼がピアノでアナロジーを示唆しているのは3番のpの再現部直前の部分(全曲を締めくくる終楽章コーダの静寂な風景は楽譜1そのものだが)であり、僕の主張は冒頭の f で雄渾に奏される第1主題である点で異なる(楽譜2)。

楽譜2(ブラームス交響曲第3番 第1楽章冒頭)

ラインのドーソーミーレドーの音価(44314)は提示部の最後に「同曲冒頭の喜びに満ちた第1主題のリズムの裸形(スケルトン)」として弦の全奏で現れる(楽譜3)。これはラヴェルのボレロの小太鼓のように楽章を通して鳴っている「リズムの通奏低音」であり、楽章を通して底流で脈動している筋骨隆々たるもの、大河の水を押し流して滔々と流れゆくライン川の生命力がこの世に形を与えられた音霊のようなものだ。

楽譜3(シューマン交響曲第3番第1楽章)

つまりバーンスタインの弾いているドーソーミーレドーはライン第1楽章第1主題の「影絵」であって、すなわち、ブラームス3番とシューマン3番は第1楽章第1主題を共有しているのである。もちろん98番の交響曲でハイドンがそうしたように、緻密に周到に音を並べてそれを歴史に残そうと試みるコンポジション(作曲)を業とする最高の知性があからさまな引用などするはずはない(注)のであって、知性は知性に伝わればよしとする範囲内でそれは引用として歴史に残る。これは非常に意味深長なことだ。

(注)明白な引用とは例えばショスタコーヴィチの交響曲第15番にあるロッシーニやワーグナーやハイドンだ。これらが何を意味するかは諸説あるが、引用元は露骨に明白であり、誰もにわからせることに目的があるとしか解釈はできない。バルトークの管弦楽のための協奏曲の第4楽章はバルトークの子息が証言している通りショスタコーヴィチの第7交響曲への皮肉で、むしろ聴衆に積極的にわからせたい意図がある。ハイドンの98番や本稿曲目はそれらとは区別されねばならないだろう。

20歳のブラームスはシューマンに「新しい道」なる論文で輝かしい将来のある若き天才と絶賛されて終生深く感謝した。その論文執筆の半年後にシューマンはライン川に投身自殺を図り、エンデニヒの精神病院で生涯を終える。そしてそれからちょうど30年の月日が経ち、50歳を迎えたブラームスは1883年の夏をヴィースバーデンのガイスベルガー通り19番地、デヴィッツ氏夫人宅で過ごして3番を書いたのである。バーンスタインがビデオで語っているが、「ブラームスは30年後にラインを引用」し、なぜなら「ブラームスには二面性があり」「その一方はブルジョアの立派な市民としての顔ではないもの」であり、それは「シューマンのクララへの恋の錯乱と死」が忘れられない「シューマンの霊が憑りついている顔」であった。バーンスタインのこの洞察には敬意を表するしかない。

ラインはシューマンがデュッセルドルフに着任した1850年12月に約1か月で書かれた。半年後に精神病院に入る人間にして常識では測り知れないことであり、シューマンの作曲への霊感は我々が気安く天才と呼ぶ尋常なものではなかった。ツヴィッカウに生まれライプツィッヒ、ドレスデンとザクセン州で人生を送った19世紀人にとってラインラント地方はいわば異国だったことはドイツに住まれた人なら今でも実感できるだろうが、後に政治の悲劇とはいえ東独、西独に分断されてしまうことからもそれはどなたも伺えよう。東京で生まれ育った僕が大阪に赴任して、ただ観光に行ったのでなく就業した、そういう些細な経験だけでもそのことのインパクトの大きさは推察できる。

それがシューマンの精神の深くに共鳴してラインとチェロ協奏曲を一気呵成に書かせてくれたことは人類にとって福音であった。ラインは、20歳のブラームスがヨアヒムの紹介状を携えてデュッセルドルフのシューマン家を訪れたわずか2年前に初演されたが、師と仰ぐ大家の「最新の大作」であったのはベートーベンにとってのモーツァルトのピアノ協奏曲第25番と同じであった。北ドイツ生まれのブラームスは風光明媚な避暑地で夏に集中して作曲する習慣の人だったが、選んだ地はオーストリア、イタリア、スイスドイツ語圏であり、ラインラント地方を選んだのはこの1883年の一度だけである。それがヴィースバーデンに住まいがあった若いアルト歌手ヘルミーネ・シュピースによる部分が幾分かあったとしても、ブラームスの胸中に去来していたものはそれだけではなかったろう。

もうひとつ指摘したい。楽譜2の最初の2小節、2つの和音による印象的なモットーは冒頭2小節のファーラ♭-ファ の短3度上昇音型にF-Fdim7-Fの和音が付加され、主題ではないが全曲を貫いて陰に日向に鳴り響き(第3,4小節ではバスにすぐ現れる)、そして終楽章のコーダで再現して全曲が緊密な音型と和声のリンクで構築されていたことを知らせて聴き手に深い充足感を与える重要な素材だ。それは第2交響曲で冒頭のレード#ーレが負っている役割に似るがこれは線の素材であり、ファーラ♭-ファは音型であると同時に和声素材でもあるため同等に語るのは誤りである。線素材のモットーが和声素材になるのが2番から3番への進化であり、さらに4番の終楽章のバッハのコラールという線、和声の両側面を拡張した素材の使用によって技法の集大成を迎えるのである。

この2和音はシューベルト弦楽五重奏曲ハ長調の冒頭から来たのではないだろうか(楽譜4、第1~4小節)。2和音の音程関係はまったく同一であり、ラ♮ーラ♭(ブラームス)及びミ♮ーミ♭(シューベルト)という和声学でいう「対斜」という極めて異例の和声配列を含む点で共通である特徴は看過できないが、それにもかかわらず引用として指摘した文献は見たことがない。第3交響曲を書く前年に弦楽五重奏曲第1番ヘ長調作品88が書かれており、ブラームスがこれに触発されたか少なくとも研究したことは想像されるし否定することはむしろ困難と思われる。

楽譜4(シューベルト弦楽五重奏曲第1楽章冒頭)

D.956が書かれたのはシューベルトが梅毒に冒されわずか31歳で死ぬ2か月前だ。そしてシューマンも第三期梅毒にあり死因は進行性麻痺だったとするエンデニヒ療養所のリヒャルツ博士のカルテが1994年に公開されている。シューマンの死を呼んだ当時は原因不明である病魔にブラームスが医学的にはともかく疑念程度であれ思い至らなかったとは考え難く、仮にだが彼がクララと関係を持ったとすればより切実な関心事であったはずだ。彼が誰とも結婚に踏み切らなかったことと関係はないだろうか。

モットーにおいて線素材が和声素材にもなったことを2番からの進化と書いたが、その言葉に違和感のある方もおられよう。新たなデザインへの素材としてもよい。2番に隠すものはなかったが3番にはあった。第1主題が伴う和声がへ長調のままだったとご想像頂きたい。何倍の数の学者がラインの引用だと主張していただろうか。そうならなかったのは楽譜2の4小節目で和声がへ短調に急転するからだ。それを支えて異常事態と気づかせないのはバスが直前に聴いたファ、ラ♭だからに他ならない。モットーは和声素材である必要があったのである。さらにそれが次の小節で遠い変ニ長調に飛ぶことで多くの人の聴覚は幻惑されてしまう。目的はより確実に遂げられ知る人だけへのメッセージに留め置きたいラインの隠喩はブラームスの計略どおりにほぼ秘匿されたと思う。

ヘルミーネ・シュピースに恋をしたことは第2、3楽章にそのロマンティックな投影を感じさせるが、それをもって3番の本質を語ることはできない。クララの娘にまで恋したブラームスにとってそれは実現できないクララとの結婚によって生じる認知的不協和の解消だった可能性を僕は見る。ヘルミーネはクララの陰で次第にアンビバレントな存在となり、彼はシーボルトの従兄弟の娘らにしたように結婚できない理由を自分で作り、結局は自分を悲しませ、追い込んでいく不幸を背負った男だった。

ヘルミーネをポートレートとして縫いこんだ第2,3楽章の調性はハ長調、ハ短調であり「中間の2楽章が共に属調で推移するなど、これ以前の古典ーロマン派のレパートリーには見られない」(「ブラームス 4つの交響曲」ウォルター・フリッシュ著)。これは「特別な高みにある2楽章である」が「最後はトニックであるヘ長調の第4楽章での二項対立に飲み込まれて解決を迎える運命にある」ことをブラームスは調性設計という建築なら設計図面にあたる作業の骨格部分において密かに示す。それが外殻を形成している第1,4楽章のパッション、メランコリー、宿命との争い、怒りのドラマと二項対立になっている。

3番が二項対立の交響曲であるのはバーンスタインの指摘するようにブラームス自身が二面性のある人物だったからだ。前述の第1楽章モットーのラ♮ーラ♭の対斜の対立、性格でいえば外殻(1,4)と内殻(2,3)の、そしてその各々の調性が(F、Fm)、(C、Cm)の長調、短調の対立である。それに加えて僕はシューベルト的な性格とシューマン的な性格の対立があり、両者は外殻において死、内殻において愛を纏っていると感じる。前者の例として第4楽章の楽譜5の「格言を垂れているような旋律」(ウォルター・フリッシュ)は誰かの葬儀のようで、和声は浮遊して特定の調に解決しない。

楽譜5

第2主題を経て第75小節からのGからCmへの和声の移行は誠に凄い(楽譜6)。4小節目で遠隔の変ロ短調に進んで緊張の頂点にバスのg-cを最後の審判のように苛烈に打つティンパニはこの曲の演奏のひとつの極点を成す。弦楽六重奏曲第1番の青春に束の間の回帰を見せた第3楽章への運命の鉄槌のようだ。

楽譜6

二項対立は終楽章コーダに至って解け、平和と安寧が光彩を放つヴァイオリンのトレモロに乗って天から降りてくる。そこで鳴るコードこそ、冒頭のモットーなのだ。卑近なことだが、子供時分にジェットコースターに乗って散々に怖い思いをした挙句、ステーションに戻ってきて徐行運転になった時のほっとした気分を思い出す。この深々した安堵感はウィーンでもベルリンでもなく、ヴィースバーデンに帰り着いた気分がふさわしいように思う。

(本稿に引用したバースタインのビデオ)

PS 楽譜1 について

ヴィオラ(第551小節)によるドーソーミーレドーの後、ppとなってト長調の根音(ソ)の五度下のドがバスにひっそりと加わるところは田園交響曲の終楽章の冒頭(ホルンが導く部分、ハ長調にファが加わる神々しい響き)そっくりである。「平和と安寧が光彩を放つヴァイオリンのトレモロに乗って天から降りてくる」3番は、その部分から楽譜1を連想できる人にとってはだが、シューマンのラインで最後の幕が降り始め、舞台の向こう側にベートーベンの書いた最も神秘的な情景を「蜃気楼のように遠望させて」終焉を迎えるのだ。あらゆる音楽のエンディングで最も独創的であり、音楽を知る者ほどさらに深い感動と充足を与えられるという驚くべき事例だ。先行する3楽章をすべて弱音で終わらせたのはこの準備のためであったかと思慮させる。人類最高度のブラームスの知性と書いたもののひとつである。僕がクラシック音楽を好む理由はこういうものにふれられる希少な場であることに尽きる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

カルロス・クライバー/ベルリン・フィルのブラームス4番

2017 APR 2 1:01:57 am by 東 賢太郎

レコード芸術誌の「巨匠たちのラスト・レコーディング」という企画によると、僕が聴いた演奏会のライブ録音が人生ラストだったという大指揮者が二人いました。オイゲン・ヨッフム(ブルックナー5番)とジャン・フルネ(ブラームス2番)です。

ほかにも最後のマーラー(ショルティ、5番)や最後のブラームス(カラヤン、1番)なども指揮姿とともに鮮烈に記憶にあって、「巨匠の時代」があったとするならばそれは僕らの世代の眼前で静かに黄昏を迎えていったのかもしれないという感慨を新たにいたしました。

幸いなことにその4つの演奏会はすべて正規の商業録音が残っています。音がいいだけに会場の空気まで生々しく蘇ってきます。もうひとつ、カルロス・クライバー(1930-2004)の、最後ではないがたった2回しか人生で振らなかったベルリンPOとは最後だった演奏会(ブラームス4番)があって、これについてはすでにブログに書きました。

クライバーは日本通で和食も好きで、お忍びでよく来日していたと某社で彼を担当していた人に聞きました。ベルリンの演奏会は正規盤がなく米国製の海賊盤が残っていますが彼はこれを秋葉原で買って愛聴していたそうです。それをyoutubeにアップしましたのでどうぞお聴きください。

これをいま聴きますと不思議な気持ちで、モノラルであるせいもあるのでしょうか、レコードを擦り切れるほど聴いたフルトヴェングラーやトスカニーニも実演はあんな感じだったのだろうかと逆体験の空想に浸ることになります。

好きなオーケストラ、好きな曲だけ振って、好きなようにスケジュールを組んで貴族のように生きた男。前述のかたに彼の出自もお聞きしましたが、もうこういう人は二度と出てこないだろうと思います。

それは現在の我々がクラシック音楽と思って聴いている音楽が最後に生まれたのが20世紀前半のことであって、その作曲現場の空気を知っていた世代の演奏家が世を去っていったことで終焉を迎えたものだからです。

個人的に、第2次ベル・エポックとでも名づけたい良き時代であり、そういえばこんなに長く70年も大きな戦争がなかったのも良きことでした。ご本家ベル・エポックは第1次大戦で終焉しましたが、今度はその禍なきことを祈ります。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

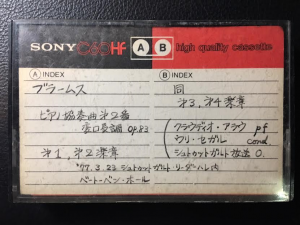

アラウ/セガルのブラームス・ピアノ協奏曲第2番

2017 MAR 11 23:23:37 pm by 東 賢太郎

40年も前、大学時代に下宿でカセットテープに何気なく録音したものがまだ残っている。それをADコンバーターでディスク化してyoutubeにアップすれば世界中のファンと共有できる。

ネット時代に生まれ育った世代には当たり前のことでしょうが、法律の勉強の合間に毎晩聴いて、傍らで飲み食いしていた22才の生活感までリアルによみがえる録音が「そこ」に移住したというのはそれだけでも不思議な気分です。

アルバート・アインシュタインは「過去、現在、未来の区別は、どんなに言い張っても、単なる幻想である」と言っています。そうか、となると40年前の過去なんて実は俺の夢か幻想だったんじゃないか?

そこにこういうものが、まるでタイムカプセルにあったみたいに、戸棚の奥から埃にまみれてぽろっと出てくる。

僕は22才の僕と並んでいっしょにこれを聴いて、ふたりとも同じように感動する。そして22才は明日もやるぞと元気になり、それを見た62才のほうは、ああこれは幻想じゃなかったんだとほっとするのです。

アインシュタインはこうも言っています。「野望やただの義務感からは本当に価値のあるものは生まれません。それは、人や対象となるものへの愛と献身から芽生えます」。

愛と献身!ひとつだけ確実にわかったのは、22才から持っていたそれを僕は今も変わらず持っているということです。この素晴らしい協奏曲への無限の愛を。

そして、それが同じぐらいあることを感じさせるアラウとセガルのこの見事な演奏!40年の闇に眠らせなくてよかった。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。