ショパン ピアノソナタ第3番 ロ短調 作品58(1)

2023 OCT 13 12:12:15 pm by 東 賢太郎

僕がショパンのあんまり良い聞き手でないことは表明してきた。その理由は推測がついている。彼のバイオを調べてみると精神状態が体調をおそろしく支配する人と思われ、振れが大きく、陰と陽の極の時に霊感が強く働いた音楽を生んだようである。その振幅と処理の仕方がどうしても自分の感性に合わないというのが答えである。どういうことかというと、我々凡人にはわからないが作曲の霊感が強い人たちは不意に楽想が降ってくるようだ。ベートーベンにそれがあったことは創作ノートへのこまめな書き込みで時系列まで判っているが、彼は耳を澄ましてそれを書き取るだけでアイデアを混合はしなかった。ところがショパンは、まったく僕の空想だが、それを作曲中のイベントに縫合できてしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって世間では「ショパンらしさ」と思われている。練習曲作品10第3番(いわゆる「別れの曲」)やバラード2番で突然に激するところがそうだが、それほど顕著でないやり方でならそこかしこにある。例えばワルツやマズルカなどに頻出する右手の装飾的な遊びに聞こえるパッセージやトリルだ。素早い指回りでルバートしてぴったり元のテンポのさやに収めないとショパンらしくないから決して即興ではない。その部分を前後の流れに「縫合」して緻密に設計された「らしさ」である。そうした音楽の本質的でない(と僕には思える)部分に意匠を凝らす彼の感性をすんなり受け入れられる「ショパン好き」とそうでない人間に分かれるだろうが、これは単に趣味の合うあわないで彼の音楽がどうこういう話ではない。二百年も多くの人に好かれてきた音楽が楽しめないとなると、それは自分の問題として返ってくるのだ。

僕がショパンのあんまり良い聞き手でないことは表明してきた。その理由は推測がついている。彼のバイオを調べてみると精神状態が体調をおそろしく支配する人と思われ、振れが大きく、陰と陽の極の時に霊感が強く働いた音楽を生んだようである。その振幅と処理の仕方がどうしても自分の感性に合わないというのが答えである。どういうことかというと、我々凡人にはわからないが作曲の霊感が強い人たちは不意に楽想が降ってくるようだ。ベートーベンにそれがあったことは創作ノートへのこまめな書き込みで時系列まで判っているが、彼は耳を澄ましてそれを書き取るだけでアイデアを混合はしなかった。ところがショパンは、まったく僕の空想だが、それを作曲中のイベントに縫合できてしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって世間では「ショパンらしさ」と思われている。練習曲作品10第3番(いわゆる「別れの曲」)やバラード2番で突然に激するところがそうだが、それほど顕著でないやり方でならそこかしこにある。例えばワルツやマズルカなどに頻出する右手の装飾的な遊びに聞こえるパッセージやトリルだ。素早い指回りでルバートしてぴったり元のテンポのさやに収めないとショパンらしくないから決して即興ではない。その部分を前後の流れに「縫合」して緻密に設計された「らしさ」である。そうした音楽の本質的でない(と僕には思える)部分に意匠を凝らす彼の感性をすんなり受け入れられる「ショパン好き」とそうでない人間に分かれるだろうが、これは単に趣味の合うあわないで彼の音楽がどうこういう話ではない。二百年も多くの人に好かれてきた音楽が楽しめないとなると、それは自分の問題として返ってくるのだ。

音楽の趣味おいて僕はクララ・シューマン、ブラームス派であり、ワーグナーの楽劇までは許容できてもリストの標題音楽という発想にはまったく興味のない人間だ。だからショパンが標題音楽派であればなるほどという結論になるが、「雨だれ」も「革命」も「別れの曲」もみな他人の考案で彼は標題やニックネームをつけることを拒否する人だった。ではソナタ形式の絶対音楽をたくさん書いたかというとそれもない。つまりその切り口では何者なのか整理がつかない人なのである。しかし、そうであるなら、それを類型化する別の場所を僕は知っている。誰の影響もなく誰にも似ていない人だ。僕自身がそういう傾向のある人間だからその定義には違和感がなく、そういう人は少なからず存在する。「ショパンは他人から影響を受けぬ閉じたワールドの住人であり、その精神世界から湧く泉があの音楽だ」という仮説を立ててみると、僕が彼の音楽になじめぬ原因は音楽自体の構造的、物質的なものではなく、彼が辿った「人生の投影」という形而上的、非物質的なものだという結論になる。

そういう作曲家はもう一人だけいる。ベートーベンだ。僕は彼の救いようのない孤独を交響曲第2番とエロイカに観てしまった。気づいてからは両曲を安直な気持ちで聴けないし、そこから最期まで彼を悩ませた内なる敵との相克にはおよそ人間の経験し得る最も苦しく忌まわしいものを感じ、だからこそ最後まで敢然と闘った彼という人間に愛おしさを覚える。シューベルトの最晩年の作品にも、シューマンが記した狂った音にもそれは聞こえるが、この二人の苦しみは内面には恐ろしいものがあっても、外面に如実に現れて同情され記述されることはあまりなく、ベートーベンとは比較できないと思う。愛おしさは人に対してであり、宝を残してくれた感謝にもなる。それがショパンになくていいことにならないだろうという気持から逃れるのは難しい。

即ち、僕は Chopin-like な(ショパンっぽい)曲が好きではないという抗いがたい事実に直面はしているが、これが何故かを知るにはいくら楽譜を眺めてもだめだ、つまり、事の根源は曲の構造や楽理的なことよりも彼の魂や霊感にあるのであって、それはショパンという人間が何者だったかという問いから入らないといけない。そのために僕は彼の作品を、特に敬遠して看過していたものも含めて凡そを聴き直し、本稿はまず(1)で彼のパリに出てからの履歴を俯瞰し、ピアノソナタ第3番を題材に「精神状態が体調を支配する人の魂や霊感の問題」を解いてみる必要がある。第3番は彼の最高傑作というだけでなく、父の死による鬱の極から姉の来訪で躁の極に至るという最大の振幅の中で書かれたという意味で、精神状態の作品への投影が最も顕著のはずだからである。その具体的な指摘はyoutubeにある各種録音を例に次回(2)にお示しする。

ショパンは1810年生まれだ。シューマンと同い年でメンデルスゾーン、リストがひとつ違いである。ベートーベンはまだ中期であり、「告別ソナタ」、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」を書いていた。その時代の人が誰の影響もなく誰にも似ておらず、無双の魅力を放って天高く聳えている。こう書くと、アイルランドのジョン・フィールド(1782 – 1837)がいるではないかという声があがるだろう。彼が創始した「夜想曲」(ノクターン)がショパンに影響し、似ているという指摘はひょっとして彼の音楽以上に知られている。この新しい音楽はそれなりの世評をロンドン、ウィーン、パリで獲得する。そして、フィールドがモスクワとサンクトペテルブルクに長く滞在したことでロシアにまで広まることになった。

《ジョン・フィールド「18の夜想曲」》

19世紀前半の作曲の地平の劇的拡張はピアノという楽器の進化と並行した。ベートーべンは5オクターブ半のエラールのピアノの出現により「ワルトシュタイン」、「ピアノ協奏曲第3番」、「熱情」を作曲した。イタリア系英国人のムツィオ・クレメンティ(1752 – 1832)もそれに貢献した。彼はモーツァルトとの御前競演、誰もが弾くソナチネ、ベートーベンに第九を委嘱したことでも知られるが、ジョン・フィールドの師であり、練習曲集「グラドゥス・アド・パルナッスム」を著したピア二スティックな技法の開拓者としても著名だ。その知見を活かして自身のピアノ製造会社を設立してピアノを欧州に拡販し、ビジネスマンとしても成功した。彼だけではない、ヨーゼフ・ハイドンの弟子で交響曲を41も書いた作曲家イグナツ・プレイエル(1757 – 1831)もショパンが愛用したピアノ「プレイエル」の製造会社を設立して成功し、コンサートホール「サル・プレイエル」を造っている。

クレメンティは約100曲のピアノソナタを残したが初心者には演奏が困難だ。対して、夜想曲はベルカントとアルペジオの伴奏だからアマチュアでも弾ける。フィールドを使った営業戦略は卓抜である。フィールドにとっても、夜想曲のような楽想をチェンバロで発想、演奏するのは魅力に欠け、ピアノの進化の恩恵を得た。欧州、ロシアをクレメンティと共に演奏旅行してピアノを売るとともに夜想曲が有名になったのは幸運だった。ショパンはワルシャワ時代にそれを知ったと考えられている。舞曲形式では語れない瞑想的なコンテンツを盛り込むのに好適であり、20才から晩年まで人生を通して21曲を残した。彼の資質がそれを大いに欲していたから革袋は借りたが、しかし、盛った酒はショパンしかない霊感に満ちたものであった。

ロシアでフィールドにピアノのレッスンを受けたのがミハイル・グリンカ(1804 – 1857)である。後に母国の音楽に目覚めてオペラ「ルスランとルドミュラ」を書いて「近代ロシア音楽の父」と称されるが、ピアノ曲にはワルツ、マズルカ、ポロネーズ、ボレロなどショパンでおなじみの舞曲も、そして師匠直伝の夜想曲もある。舞曲はショパンの専売特許ではないが、グリンカがフィールドだけでなくショパンの影響も受けていたという仮定は、この辺は僕は詳しくないが、なかなか魅力的だ。スラブ民族、ロシア正教という異教徒、異民族の地で後にあの華麗なロシアピアニズムが生まれ興隆し、ラフマニノフ、ホロヴィッツ、リヒテル、ギレリスといった綺羅星の如き大ピアニスト達を輩出する契機となったのではないかと考えるとロマンがある。

《グリンカ ピアノ曲集》

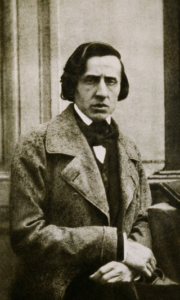

ショパンには相思相愛のポーランド人女性マリア・ヴォジニスカがいた。恥じらいの中にも思慕に満ちた彼女からの手紙に彼はどれだけ鼓舞されたことだろう。左のポートレートは彼女が描いたショパンで、最も実物に近いとされるが、僕はそのことよりも描き手のなんともいえぬ暖かな目と愛情を感じて心をうたれてしまうのだ。当人たちは当然に婚約したつもりだったが、マリアの両親がショパンの健康とパリでの生活態度に疑念を懐き破談にしてしまう。ショパンの遺品にあった「我が哀しみ」と書かれたマリアの手紙の束。心底、かわいそうである。

ショパンには相思相愛のポーランド人女性マリア・ヴォジニスカがいた。恥じらいの中にも思慕に満ちた彼女からの手紙に彼はどれだけ鼓舞されたことだろう。左のポートレートは彼女が描いたショパンで、最も実物に近いとされるが、僕はそのことよりも描き手のなんともいえぬ暖かな目と愛情を感じて心をうたれてしまうのだ。当人たちは当然に婚約したつもりだったが、マリアの両親がショパンの健康とパリでの生活態度に疑念を懐き破談にしてしまう。ショパンの遺品にあった「我が哀しみ」と書かれたマリアの手紙の束。心底、かわいそうである。

魂のどん底で現れたのが男装の麗人ジョルジュ・サンドだ。マリアは清楚だったがサンドは逆だ。初対面でショパンは「あれは本当に女か」と印象を語っている。当世風にいえば、宝塚の男役で小説を70も書く売れっ子作家でもあって、名のある男と浮名を流しまくり、政界進出してフェミニズムの闘士になったような女だ。ショパンはその数ある男の一人であった。ひ弱で病気の28才、かたや女盛りの34才でふたりの子連れである。燃えあがったのは彼女の方で、恋愛も色々あるが女がぐいぐい迫ったケースの歴史的白眉と思われる。それを知って怒ったサンドのオトコが殺意を見せ、二人してやむなくマヨルカ島に逃げた。持っていったのがプレイエルのピアノとバッハの平均律の楽譜というのがショパンの禁欲的で閉じた精神世界を示すが、ピアノは税関が賄賂欲しさにいちゃもんをつけて差し止め長らく届かない。それが命の人である、同情を禁じ得ない。ちなみにこの島、一度行ったが美しい。病気の治癒を兼ねた逃避行の舞台には良い選択だったが季節が悪かった。冬の寒さと悪天候でショパンの病気はかえって悪化し、それは彼の性質として大いに精神を蝕んだ。

サンドは懸命にショパンを看病した。これは大変なことで、結核は当時は原因不明の死病で島民が寄り付かず、死んでも島には埋葬させないぞと脅されたほどなのだ。3年前、正体不明のコロナが出てきた刹那のことを思い起こすに、母性と愛情なしにはとてもできないだろう。とんでもない女に引っかかったという見方もあるが必ずしもそうではないと僕は思う。純愛が冷めたらマリアにできそうもないことをサンドはできたからだ。彼女は軍人の父祖を持つセレブで、サロンの花形で取り巻きが上等である。パリに出てからのショパンは大ホールでの演奏を恐れ、社交儀礼の拍手をくれる聴衆よりも真に音楽を理解する人達のインティメートな場を求めて夜な夜なサロンに出入りしていた。まさにそれがマリアの母親に「病気なのに不摂生」と非難されての破談原因になったわけだが、サンドの取り巻きだった画家ドラクロアが「生まれてこのかた出会った中でもいちばん芸術家らしい芸術家だ」と語ったように彼は真の理解者を得て幸せだった。サンドはショパンの母親でもあった(自らそう述べた)。半世紀前の同じパリ。冷たいあしらいを受けたモーツァルトにサンドのような女性がいたらと思うばかりだ。

ピアノソナタ第3番ロ短調はマヨルカを脱出してパリに戻って1844年に書かれる。その年に父二コラが亡くなり、ショパンは2週間も重い鬱状態に陥った。保守的な家庭観を持つショパンはサンドとの内縁関係がうしろめたく両親に知らせていなかったが、見かねたサンドは思いきってショパンの実家に初めて手紙をしたため、母親から「息子をよろしく」と返信を得て姉夫婦がパリに来ることになる。ショパンの父はフランス人でポーランドで亡くなり、ポーランド人の息子はフランスで亡くなることになるが、両者が別離してからも絆が強かったことは姉夫婦の来訪で弟の鬱が完治してしまったことからうかがえる。「貴女は最上のお医者様でした」とサンドが姉と打ちとけたことは彼の心を軽くしただろう。そこでサンドの別荘であるノアンで書き上げたのがピアノソナタ第3番だった。

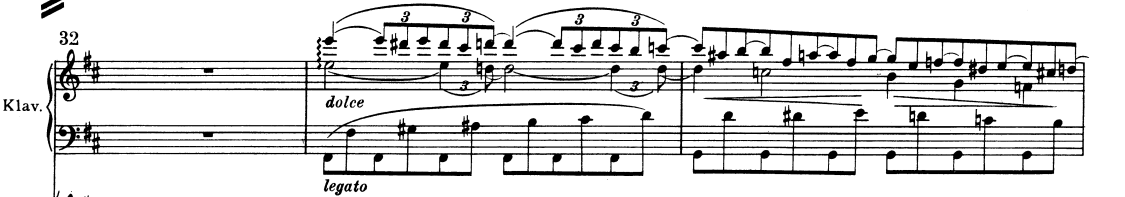

第2番はまるで「ソナタ」でなかったが、3番は古典的な装いで書かれている。ところが第1楽章提示部には控えめに数えても主題が5つある。後期ロマン派にこういうことはあるが、3番はブラームスが作品番号1のピアノソナタを書く8年も前の作品なのだ。したがって、無理やりの理屈をつければ第1主題、第2主題が提示されてから各々が「展開」されるところに計3つの「副次主題」があることになるが、どれもが第1主題、第2主題と何の関連もないからそういうものは展開とは呼ばない。闖入である。これこそが冒頭に書いた「作曲中に不意に関係のない楽想が降ってきて」と聞こえてしまうものであり、「それを作曲中の旋律に苦も無く縫合してしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって」「ショパンらしさだ」となっているものの正体である。一般には天衣無縫なのだと推察しているだけで、僕にとっては唐突な闖入なのだ。

もっと具体的に書こう。第1‐副1‐第2‐副2‐副3 の順となってその全体が提示部である。アシュケナージのビデオでお示ししよう。冒頭が第1主題、1分40秒からが第2主題であり副1は0分58秒から、副2は2分54秒から、副3は3分26秒からである。

ほとんどのピアニストは5つを平等に扱ってしまう。アシュケナージのこの演奏は美しさにおいて最右翼の出来であるがやはりそうだ。間違いとは言わない。2番と同様に3番をラプソディと見立てればそれでも良いし聴き手の趣味もあろう。2番のソナタは、まず葬送行進曲がマリアとの破局後の鬱状態で1837年に書かれ、残りはマヨルカに待ち焦がれたピアノが到着して一時の躁に転じ、病気を乗り越えて島から1839年にパリ郊外のサンドの別荘ノアンに逗留して元気になるという体も魂も揺さぶられる激震の如き2年間に渡って構想された。それをひとつのソナタに統合することに無理があるように思われ、ソナタと銘打ちながら統一性がないのはそうした理由からではないだろうか。自身が「行進曲の後で両手がおしゃべりをする」と表現した終楽章に至っては全編が無調の幻想曲で、なぜそういうものがそこに置かれたのかを合理的に説明できる人はこの世に一人もいない。唯一可能性のある説明は、彼は降ってきた楽想を行進曲にそう「縫合」したということだ。縫合に脈絡は不要である。

いっぽう、1844年に書かれた3番は父の死の衝撃を姉のパリ訪問で心から癒されて書かれた。2番とは真逆という意味で特別な作品であり、故郷への心の回帰、前作で為せなかったソナタの古典的統一への回帰を意図していると僕は見る。奇しくもその翌年のことだが、ショパンはサンドの家庭争議に巻き込まれて愛想をつかされ、ついに二人は破局を迎える。結局、彼女はショパンの死の床にいなかったばかりが葬儀に姿も見せなかった。こういうところはひどい女であると歴史に判を押されても仕方はないだろう。マリアと暖かい家庭を持つことがすぐ目の前にあった彼にとって想定もせぬ不幸な最期だったろうが、しかし、婚約破棄の理由になったほど病弱であり、ずっと患っていた肺結核に結局は命を奪われた彼である。サンドの強力な庇護と夏のノアンでの安らかな日々なくして、39才まで生きてこれだけの傑作を生み出せたかという疑問はどうしても残る。歴史に “たら・れば” はないというが、そうであるなら自分の歴史である人生においてもない。禍福は糾える縄。そういうものであり、思ったことを思い切ってやりぬくしかない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

間違いなく大物(読響第665回 ギエドレ・シュレキーテを聴く)

2023 SEP 27 11:11:12 am by 東 賢太郎

指揮=ギエドレ・シュレキーテ

フルート=エマニュエル・パユ

チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

サン=サーンス:オデレット 作品162

サン=サーンス:ロマンス 変ニ長調 作品37

シャミナード:フルートと管弦楽のためのコンチェルティーノ ニ長調 作品107

バルトーク:管弦楽のための協奏曲

(9月22日、サントリーホール)

公演曲目が何かを見ずに雨の中をサントリーホールへ向かった。興味がないと面倒で行かなくなってしまうので毎度そうしている。指揮者も初めてきく。ギエドレ・シュレキーテ、何人だ?なんと1989年生まれ。我が子の世代。いよいよそんな時代になった。リトアニア人か。数学者と歯科医の娘だ。同国の音楽家は寡聞にして知らないが、調べるとピアニストのヴラド・ペルルミュテールがカウナスの出身だ。六千人のユダヤ人の命を救った杉原千畝氏が「命のビザ」を書いたリトアニア領事館はカウナスにあったから日本とは意外なつながりがあった。

ロメオとジュリエットは交響曲第1,2番の間に書かれたとは思えぬ大名曲だ。幕開きの和声は真の天才の創造で後の作品にはもうない。シュレキーテがそういう所に意を用いた選曲だったかどうかはわからなかったが小品でないスターターは悪くない。パユは93年にBPO首席だからベルリンで聴いたブーレーズのダフニスは彼のフルートだったはずだ。あれは本当に素晴らしかった。ただ僕は基本的にフルートソロはあまり得意でないので書けるほどのことはなくあしからず。

バルトークは指揮を見ていた。若鮎のようにきびきびし、バレエのように流麗と思えば鞭を打つように俊敏なアタックが決まりキューもよく見ていないと気づかないほど細かく正確無比。肘を伸ばして大きく腕を使ったうえに手首で棒の先の寸分の動きまで細かくコントロールして得たい音楽をくっきりと造形で隈どりするからオケも弾きやすいだろうし何度振っても同じ音楽が出てくるイメージだ。とにかく僕は往年の巨匠、ということはよれよれのお爺ちゃんの指揮をたくさん見てきて、どうしてあれで合うのか不思議というのが多かったがシュレキーテの精緻な動きは対極だ。ただ情報量の多いイメージほど緻密、神経質な音楽にはならず、顔の表情も豊かで生命力がありエネルギッシュなのは大変な個性である。時間も支配するが聴衆も支配する。2時間もお預けするのだからそのぐらいでないと困る。

何百回聴いたかというオケコン、もはや少々のことではなんとも思わないが各所に彼女なりの個性の刻印を見た。Mov3の神秘感を高めるppのつくり方も堂にいっている。確固としたやりたいものがある。それがない指揮者はただの芸人でもう聴く必要はないと思わせる。終楽章コーダは速めに入っていったんリタルダンドしてタメを作って巧みに素早く戻し(これはうまかった)、シンバルの後に減速なくア・テンポでそのまま走って決然と終わったのはユニークだが僕は高評価だ。大方の指揮者が野暮丸出しの大見えを切る最終ページのテンポの虚飾なし。バルトークはそんなもの求めてない。オーマンディのそれが正しい。実は体調がいまひとつで彼女がもし減速したらすぐ席を立って帰ろうと思っていたが、渾身の拍手を最後まで送ることとなった。

クラシック音楽にあまりなじみのない読者もおられようが、この人のような世界でもtoptopの才能に触れられる場として認識されたらどうだろう。

前稿で女性の社会進出への私見を明確に書いたが、偶然とはいえその直後にこれだ。実力ある者に男も女もないことをこれほど如実に味わった経験もそうはない。youtubeに幾つかあるインタビューを聴くに彼女は心底音楽を愛して楽しんで、持ち前の性格の明るさ(いい笑顔だ)で団員とハートでコミュニケーションが取れていることがわかる。音楽は理性だけでするものではないから、他人に音を出してもらう指揮者にとってそれは必須のことだ。僕の中でこわもてのおっさんの時代は完全に終わった。youtubeを全部見たが母国語はドイツ語のようでフランス語は聞けているが話すのはパスし、英語はうまい。彼女の欧州での活動の中心はオペラハウスだ。チューリヒでシュレーカーの「烙印を押された人々」、フランクフルトでプーランクの「カルメル会修道女の対話」と僕としては聞き捨てならぬものを振ってる。明らかに速球勝負の本格派である。期待したい。やはり読響でメシアン「アッシジの聖フランチェスコ」を振ったシルヴァン・カンブルランの切れ味ある棒も感服ものだったが、彼女も能力において少なくとも「見劣り」はせず、知性と熱と運動のバランスが取れてくれば大化けするだろう。

さきほど彼女のファースト・アルバムと思われるリトアニアの作曲家ジブオクレ・マルティナイティテ作「サウダージ」(左)のプローションビデオを見つけた。ちなみにシャミナードはフランスの女性作曲家だ。やがて “女性” を書く必要はない時代が来るが、現在は情報のひとつとしてマルティナイティテもそうであり、シュレキーテが意識している可能性はあることを特記する。(https://www.zibuokle.com/)

さきほど彼女のファースト・アルバムと思われるリトアニアの作曲家ジブオクレ・マルティナイティテ作「サウダージ」(左)のプローションビデオを見つけた。ちなみにシャミナードはフランスの女性作曲家だ。やがて “女性” を書く必要はない時代が来るが、現在は情報のひとつとしてマルティナイティテもそうであり、シュレキーテが意識している可能性はあることを特記する。(https://www.zibuokle.com/)

このビデオでマルティナイティテ氏が僕が昨日に上述したこととまったく同じ感想をシュレキーテの指揮について語っている。

もうひとつ、グラーツの地方オケとフンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」の重唱を練習してるビデオを見つけた。音楽って手造りのこういうもんだ。いいなあ。また日本きてください。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プーランク ピアノ協奏曲嬰ハ短調 FP.146

2023 SEP 21 7:07:48 am by 東 賢太郎

この世で最も高級なムード音楽は何かというなら僕はプーランクのピアノ協奏曲嬰ハ短調 FP.146をあげるしかない。なにせ冒頭からいきなりピアノが弾きはじめる主題は「哀愁のおフランス」そのもの。そのまんまモンマルトルでも舞台にした悲恋モノ映画のテーマ音楽にでき、ポール・モーリアかレイモン・ルフェーヴルあたりが日本で大ヒットでもさせようかというものである。これを聞いて忘れる人はまずいないだろう。

ところがプーランクはそんな一筋縄でいく人ではない。このメロディーについている和声が凄いのだ。こういうことになってる。

C#m ‐ D ‐ F#dim/g# ‐ C#m ‐ Fmaj7 ‐ C#m | Bm ‐ E♭‐ Fmaj7‐ B♭m7

う~ん、なんとも妖しい。悲恋ものかと思いきや不条理の影がさしこんでいるではないか。こんなにポップスみたいに「旋律+伴奏コード」のあからさまに単純な音楽を(あえて)書いたクラシックの作曲家もいないが、こんなに “面妖” なコード進行を開発した人も知らない。こういうところはフランス最大の化学・薬品会社ローヌ・プーランの跡取り息子であった彼が音楽学校にいかせてもらえず、ピアノをドビッシー、ラヴェルの友人リカルド・ビニェスに教わった以外は独学だったことによるかもしれない。

コード進行というならこちらにウルトラ物凄いものがあり、あまりに驚いたので書き取ってあるからご覧いただきたい。ここになぜ僕がハーブ・アルパートのライズをひっぱってきたかお分かりの方はお友達になりたい。

そういえば食事なんかしながら「東さん酔っぱらってる、ぜんぜんわっかりませ~ん」なんて酔っ払って言われちゃうことがある。うんいいよいいよ、わかんねえよなっで終わる。ジョン・レノンはアイ・アム・ザ・ウォルラスについて「最初の部分はある週末にトリップした時に書いて、次の部分は次の週末にトリップした時に書いた。そしてヨーコと出会った後に完成した」とあっけらかんと語った。正直な人だ。プーランクは知らないがバイセクシャルを隠しもせず次から次から相手をかえて渡り歩いてるから堂々たるものだ。その辺はLGBT法案問題で昨今のアメリカ事情を学んだつもりだったが、我が国でも芸能界・財界を震撼させるジャニーズ事件なんてものがおきていて、ストレートな人間である僕は性被害者といえば女性と思いこんでいた非常識を改めなくちゃいけないことにこそ震撼した。このトシにもなって恥ずかしながらまだまだ世の中はわからないことだらけだ。

第2楽章。こりゃなんだ?

こういう妙なものを前に8年前の自分は「モーツァルトの21番とラヴェルのト長調のエレガントなブレンド」なんて書いてるが、要するにアメリカ人にうけそうなムード音楽である。しかし今は伴奏のリズムがショスタコーヴィチ交響曲第5番第1楽章のあの静かなハープと弦のところ、薄暗くて死を暗示しているが物凄くエロティックでもあるあれに聞こえる。あそこ、ショスタコさんホンモノだ、おそるべし。プーランクのこれは1947年で1937年のあれを模したことは一応あり得るがわからない。ともあれこれもとってもエッチだ。最後は変ホ短調と変ホ長調がケンカして意味深におわる。

第3楽章。ロンド・ア・ラ・フランセーズ プレスト・ジョコーソ。さあアメリカの田舎のみなさん、お待ちかねのおフランスですよ、元気よくすっ飛ばしていきましょうね、カンカン踊りましょうか?

この曲はボストン交響楽団が米国楽旅中のプーランクに委嘱した。欧州人がアメリカ人向けに書いた著名曲というとラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」(1909)、バルトーク「管弦楽のための協奏曲」(1943)がうかぶ。どっちもサービス満点の曲で、後者は米国に移住したがお金がなく、ドがつくほど真面目なバルトークが大衆のお口にあうだろうかと精一杯ハメをはずしたつもりのコーダがまだ地味だというので派手なものに書き直したり涙ぐましい。そしてプーランクはその4年後だ。フランスもフランス、パリジャンの超富裕層、ロシア人やハンガリー人とは目線がちがう。どっちに好感を持つかは人それぞれだがドイツ派で育った僕はプーランク目線だ。本人は「第3楽章を弾きながら聴衆の間に興味が停滞して行くのに私は気づいた。失望したのだと思う」と語っているがちょっとやりすぎと思ったかもしれない。それでも最後はひっそりピアニシモ、しっかりオシャレなのはアンチ・バルトークかな。

初演したプーランク、ミュンシュの録音があるが音が悪くあんまりうまくもない。幸いなことにそれを理想形にしたようなプーランク唯一の弟子、ガブリエル・タッキーノの演奏が残っている。これがあれば僕はほかのはいらない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

パリの息吹(魅惑の「マ・メール・ロア」)

2023 SEP 17 23:23:37 pm by 東 賢太郎

ルイ・ド・フロマン(Louis de Froment、1921 – 1994)というフランスの指揮者を知る人はオールドファンだけだろうか。ルクセンブルグ放送交響楽団のシェフとして貴重な録音を残した名指揮者であり、プーランクの弟子でありプロコフィエフとも親交があったガブリエル・タッキーノとサン・サーンス及びプロコフィエフのピアノ協奏曲全集をVOXレーベルに録音している。後者は僕の愛聴盤であるし、ダリウス・ミヨーが自作自演集の一部を指揮させるほどお墨付きの指揮者でもあった。

ルイ・ド・フロマン(Louis de Froment、1921 – 1994)というフランスの指揮者を知る人はオールドファンだけだろうか。ルクセンブルグ放送交響楽団のシェフとして貴重な録音を残した名指揮者であり、プーランクの弟子でありプロコフィエフとも親交があったガブリエル・タッキーノとサン・サーンス及びプロコフィエフのピアノ協奏曲全集をVOXレーベルに録音している。後者は僕の愛聴盤であるし、ダリウス・ミヨーが自作自演集の一部を指揮させるほどお墨付きの指揮者でもあった。

VOXは1945年にニューヨークで出来たレーベルで、ありがたい千円台の廉価版だった。ファイン・アーツQのハイドンのカルテット、ハンガリーSQのモーツァルト(ハイドンセット)、アビー・サイモンのラヴェルやラフマニノフなど学生時代の米国旅行であれこれ買いお世話になってはいたが、いかんせん粗製乱造の工業製品という風情の米国盤は欧州盤に比べて品質が劣っていたのがデメリットで、となると、アーティストも欧州では一流でないのかと根拠のないイメージができてしまい、ブレンデルもスクロヴァチェフスキーも僕はVOXで知ったものだからそれを払拭するのにしばらく時間がかかった。ルイ・ド・フロマンもそうだ。

彼のラヴェルの管弦楽作品は88年に写真の安っぽい装丁で出た廉価CDをロンドンで見つけた。当時、暇があればCDショップをのぞくのが日課だったのだ。特に期待はなく、単に安いから買っただけだ。棚に埋もれていたのはそれなりの程度の演奏に聞こえたからだろう。ところが昨年9月、何の気もなく偶然に聴き直してみてマ・メール・ロアに瞠目した。伴奏指揮の便利屋ぐらいに思っていた不分明を恥じ、そこですぐyoutubeにアップすることになる。

彼のラヴェルの管弦楽作品は88年に写真の安っぽい装丁で出た廉価CDをロンドンで見つけた。当時、暇があればCDショップをのぞくのが日課だったのだ。特に期待はなく、単に安いから買っただけだ。棚に埋もれていたのはそれなりの程度の演奏に聞こえたからだろう。ところが昨年9月、何の気もなく偶然に聴き直してみてマ・メール・ロアに瞠目した。伴奏指揮の便利屋ぐらいに思っていた不分明を恥じ、そこですぐyoutubeにアップすることになる。

多言を弄する気はない。ぜひ皆さんの耳でご体験頂きたい。

ルイ・ド・フロマンはフランス貴族の家系である。だからというわけではないが、このラヴェルは初めから終わりまで犯し難い気品のようなものが一本ぴんと貫いているように感じる。ドビッシーにそれはいらないがラヴェルには不可欠の要素であり、品格を感じない演奏はサマにならない。つまり、田舎くさいラヴェルなんてものは存在しないのである。彼自身はスイス人の父とバスク人の母をもつ市民の家系だが、精神の地平は遥か高みにあった。

僕にとってパリはどんな街かといえば、何度も往っていたころはどうということもなかったが、遠くなってしまった今は雑多な思い出がぎゅっと詰まった玉手箱のようなものだ。マ・メール・ロアはそれに似つかわしい音楽であり、これをあるべき姿で響かせるにはそれなりの人となりが要る。彼にはそれがあったということであり、いいなあと嘆息してパリという都会の息吹を思い出すしかない。昨今の音楽演奏の水準は高まり、この程度の技術での演奏はどこの楽団もできる時代だが、玉手箱から美しい宝石だけを取り出して見せてくれるこのような至福の演奏はついぞ聴かなくなった。音楽がエンタメではなく文化であると感じる瞬間であり、こういう演奏ができるアーティストがはやり歌の歌手みたいに時代とともに忘れ去られるならクラシックがクラシックたる時代も去ったというべきかもしれない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エッフェル塔の花嫁花婿(フランス五人組)

2023 SEP 10 9:09:16 am by 東 賢太郎

自分でもおかしいと思うが、僕は知らない土地でなんとなく「気」に呼ばれてると感じたことがある。二日酔いだったのではない。心のどこかに潜む深層心理に訴えがあったように思えるがそれは姿でも音でもなく、声や言葉でもない。あくまでふわっとした「感じ」だからこうして文字にするなり雪の結晶みたいに消え、ホントだったかどうか自信がなくなる。

理性でそいつを追っかけると出てくるのはフロイトで、ありきたりの夢の話で片づけられそうになる。妙な夢を見る。起きてすぐ机に向かって日記に書きなぐっているが、それでも数日で忘れてる。深層心理はあってなきものに思える。それをありのままに詩やら文学やら絵やらにするアートが超現実主義(シュルレアリスム)ということになったのが両大戦間あたりだ。でも僕が安土、佐賀、横浜そしてパリ、ローマで白昼に感じたのは夢ではない。

神秘体験と書くと大袈裟だが、そう思ってるのは僕の理性だからそこを無色にしようと提唱者のアンドレ・ブルトンは自動記述式(オートマティスム)を言いだしたかもしれない。彼は音楽をシュルレアリスムのディメンションにはないと排斥したが、そんなことをしなくても音楽には現実という次元がないから「超」えるものがない。あえて認めるなら「複」だろう。

スウェーデン・バレエ団からパリ公演の新しい催し物を依頼された作家のジャン・コクトーがフランス6人組に協力を求めて1921年に作曲が開始されたのがエッフェル塔の花嫁花婿(Les Mariés de la Tour Eiffel)である。デュレが不在のため下記5人の合作となりシャンゼリゼ劇場で初演された。

ジョルジュ・オーリック

ダリウス・ミヨー

フランシス・プーランク

アルテュール・オネゲル

ジェルメーヌ・タイユフェール

台本は誠に荒唐無稽。劇は舞台の両脇にいる狂言回し(ひとりがコクトー)のセリフと音楽で進む。エッフェル塔の一階のテラスの結婚式。将軍が尊大にゼスチャーだけのスピーチを始める。写真屋が「皆さん、カメラから小鳥が出ますよ」と言うたびに次々とダチョウ、自転車乗り、水着の女性、子供、旅客、ライオン、電信オペレーター(エッフェル塔の恰好の女性)が登場する。ライオンが机の下に隠れた将軍を襲って食べてしまい舞台はドタバタになり、参列者は町の雑踏の中に消えていく。wikipediaを訳してはみたがよくわからない。コクトーのコメントによると古典悲劇に現代のダンス・歌・時事風刺を交えた軽喜劇のようなものを意図したようだ。僕が思い出すのはビートルズの「マジカル・ミステリーツアー」なのだが。

台本は誠に荒唐無稽。劇は舞台の両脇にいる狂言回し(ひとりがコクトー)のセリフと音楽で進む。エッフェル塔の一階のテラスの結婚式。将軍が尊大にゼスチャーだけのスピーチを始める。写真屋が「皆さん、カメラから小鳥が出ますよ」と言うたびに次々とダチョウ、自転車乗り、水着の女性、子供、旅客、ライオン、電信オペレーター(エッフェル塔の恰好の女性)が登場する。ライオンが机の下に隠れた将軍を襲って食べてしまい舞台はドタバタになり、参列者は町の雑踏の中に消えていく。wikipediaを訳してはみたがよくわからない。コクトーのコメントによると古典悲劇に現代のダンス・歌・時事風刺を交えた軽喜劇のようなものを意図したようだ。僕が思い出すのはビートルズの「マジカル・ミステリーツアー」なのだが。

想像だが、コクトーはシュールな劇の筋書き(悲劇に荒唐無稽のドタバタを重ねる)に曲を付帯させることで、アンドレ・ブルトンが否定したシュルレアリスムへの音楽の浸食を画策したのではないだろうか。これがその音楽である。

1.Ouverture (Georges Auric) 00:00

2.Marche Nuptiale (Darius Milhaud) 02:28

3.Discours du Général (Francis Poulenc) 04:25

4.La Baigneuse de Trouville (Francis Poulenc)05:11

5.Fugue du Massacre (Darius Milhaud) 07:14

6.Valse des Dépêches (Germaine Tailleferre) 09:00

7.Marche Funèbre (Arthur Honegger) 11:34

8.Quadrille (Germaine Tailleferre) 15:20

9.Ritournelles (Georges Auric) 18:24

10.Sortie de la Noce (Darius Milhaud) 20:26

第2,5曲でミヨーが示す複調は相いれない調性が並行して進行するが、これが古典悲劇と現代軽喜劇が並行する物語を象徴する統合されたコンセプトと見ていいだろう。ミヨーの複調はこの曲のためばかりではなく彼のトレードマークではあるが、オーリックの第1,9曲タイユフェールの第6,8曲にも現れ、プーランクとオネゲルは他の3人ほど明確ではないが複調とも取れる部分があるからである。

複調(bitonal)と多調(polytonal)は紛らわしいが、前者はbiが2つで後者はpolyが複数(2以上)というだけだ(ミヨーはどちらもある)。不協和音を発生させるので聞きなれないと苦しいが、各々の調で和声または旋法の力学が働く音楽であり、縦に不協和だが横には12音技法の各音の平等性はない。ミヨーの室内交響曲第2番をお聴きいただきたい。

この音楽を僕が美しいと思うのはペトルーシュカのハ長調と嬰ハ長調の複調から耳をじっくり作ってきたからだ。「クラシックは誰でもわかりますよ」といえば簡単に優しい人にはなれるが害もある。そう思わなければ「誰でも」の一員でないですよと、実は酷なことを言ってもいるからだ。関東人が鮒ずしを、関西人が納豆をおいしいと感じるには一応の経験がいる、それに似ている。僕は子供のころトロとカボチャがだめで、それはなんとか克服したがいまだにハモとゴーヤは苦手だ。そういうものは、それこそ誰にもある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

上岡敏之のブルックナー8番を聴く

2023 SEP 1 17:17:08 pm by 東 賢太郎

指揮=上岡敏之

ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調

(サントリーホール)

この日はローター・ツァグロゼクが振る予定だった。この人、4年前に読響に来て7番を振って、何の期待もなく聴き、こんなことは滅多にないが「かつてライヴで聴いた7番でベスト」と書くことになったのである。

この日はローター・ツァグロゼクが振る予定だった。この人、4年前に読響に来て7番を振って、何の期待もなく聴き、こんなことは滅多にないが「かつてライヴで聴いた7番でベスト」と書くことになったのである。

「録音していたならぜひCDにしてほしい」とまで書いた(なったようだ・左)。最後の3つでいいから彼が振るのであればそれだけのためにドイツに行ってもいいと思ったから、読響のプログラムを見てよくぞ呼んでくれた!とすぐに「名曲シリーズ」を申し込んだ。

そうしたら先日、ツァグロゼク体調不良の知らせが届いてがっくりきたのだ。こういうことは過去もあった、朝比奈隆、イングリット・ヘブラー、メナヘム・プレスラーがそうだった。仕方ない、氏のご健康を祈ろう。僕のようなブルックナー・ファンの方は多かったのではないか。だから、代役でこの演奏会のために来日した上岡敏之は大役だった。

ブルックナーはまず弦である。質量感のある弦5部がどっしりと広がってその上にピラミッド状に管が定位するサウンドがないといけない。金管ばかり目立ってもだめなのだ。ドイツでたくさん聴いたせいかどうも日本の楽団はそこが物足りない。もっと言うと、弦のアインザッツが律儀に揃っていてざざっとならない(これが必要なことはフルトヴェングラーがどこかで言っていた)。モーツァルトは揃わないといけないが、森を歩いて枝が風に揺れて葉っぱがざわざわする感じというのは欲しい(ブルックナー開始もその一種だ)。シカゴ響などアメリカの楽団もうまいがざわざわがなくて透明感がある。他の作曲家なら長所なのだが、僕はブルックナーではそれが物足りない。

上岡の意図かどうか、昨日の読響の弦は適度にざわめきがあり、低弦に抜群の質量感があり、内声(第2Vn、Va)が充実し、実に素晴らしいブルックナーサウンドの基底を作っていた。ホルン、ワグナーチューバもやや暗め、重めで粘り気ある音はふさわしく、総じて管弦のドイツ的なバランスが抜群であり、日本の指揮者、オーケストラでこういう音はあまり記憶がない。8番という曲はどうしても録音が難しいようで、それは弦の質量が風圧となって迫ってくる感じがマイクに入らないからであり、楽想が霊感に満ちていてピアニッシモのニュアンスも不可欠だが、これもマイクに入らないのである。版にこだわって細部を楽しむ人もいて、その場合は録音でも楽しめようが、僕はハース版で正攻法が好みでありどうしてもライブでないといけない。

上岡敏之は初めてだったが、結論として、素晴らしい8番だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(2)

2023 AUG 29 22:22:31 pm by 東 賢太郎

第2楽章について述べる。僕はこの楽章全部を母の葬儀で流した。何故かは音楽が語ってくれるだろう。メメント・モリという言葉がある。「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」というラテン語で、「避けることのできない死があればこそ今を大切に生きられる」という意味だ。スティーブ・ジョブズはこう言った。「自分はまもなく死ぬという認識が、重大な決断を下すときに一番役立つのです。なぜなら、永遠の希望やプライド、失敗する不安、これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです」。

音楽は静寂で温和なニ長調で始まる(楽譜1)。煉獄の炎のようなニ短調で閉じられた前の楽章の、その同じ二音のうえで、天国を浮遊するような甘美な空間にぽんと放りこまれた感じは何度きいても都度に美しく新しい(楽譜1)。弦と2本のファゴットだけで奏されるアダージョの柔らかな音楽は心からの安堵にいざなってくれる。短2度の軋みが所々やってくるのだが、それが成就せぬ恋の痛みへの密やかなスパイスともなっている。

(楽譜1)楽章の冒頭

ピアノがひっそりと入ってくる(楽譜2)。ホルンが合奏に加わると音楽は徐々に感情の熱を帯び、短調で激するとまたとなき気高き頂点に昇りつめる。そこまで至って一切の世俗に交わりも陥りもしない音楽というものを僕はほかにひとつも知らない。ここを弾くことは僕にとって人生の桃源郷であり、あの世との境目もこんなならばその日も聞いていたいと願うのだ。

(楽譜2)二台ピアノ版(第1がピアノ)

ベートーベンが楽章間(アレグロから緩徐楽章へ)で緩急だけでなく調性のコントラスト(3度関係)を導入したことは多くの本に書かれている。交響曲では第1、2、4、6、8番は古典的な4,5度の近親関係だが、エロイカは短3度下の長・短(並行調)であり運命と第九は長3度下の短・長である。長3度上の短・長であるピアノ協奏曲第3番、長3度下の長・長である皇帝は現代の聴感でもインパクトがある(第九の第2楽章は調号としてはニ長調で終わるので外形的には皇帝型である)。ここで運命にはもう一度言及が必要で、第3楽章へは長3度上の長・短であり、終楽章へは同名調(0度)の短・長(例なし)である。運命はここにおいても革命的であり、一般に「闇から光へ」と形容されるハ短調からハ長調に一直線に進む様は理屈で語るならばそういうことだ。

ちなみに同じことをした交響曲がもうひとつだけある。第7番だ。同名調(0度)の長・短と逆向きを行っていることが第2楽章の冒頭和声(イ短調)で宣言されるが、なんと印象的なことだろう。第3楽章は主調と関係ないがイ短調とはある(長3度下)ヘ長調で、その和音 Fで終わって終楽章イ長調のドミナントであるホ長調 E(半音下)が鳴る舞台転換の味は同曲のハイライトと思う。

ブラームスP協1番第2楽章はその同名調転調(0度)の短・長の方(7番型でなく運命型)なのだ。ただ、これがブラームスの発明かというと先人が存在する。シューマンだ。

シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第5楽章)

ラインは1851年初演であり、P協1番の改訂過程で第2楽章が加えられたのは6年後の1857年である。その楽章はクララへの愛情の直截的な吐露であり、その前年の1856年に亡くなったシューマンへの哀悼でもあるというのが私見だが、その可能性は高いと考えている。前項では第1楽章冒頭のティンパニに言及したが、第九の第2楽章のファの調律は第3音であり(トレモロではないが)、闇から光への運命型の同名調転調も先人の成果の継承であり、シューマンを父としベートーベン(さらにはJ.Sバッハ)を父祖と仰ぐブラームスの姿勢は20代の初めから終生変わらなかったことが伺える。

この変わらないことをバーンスタインは orthodoxと形容したが、何百年も人々が愛好し守ってきたものが一朝一夕に変わることはない。昨今は古き良きものより新奇で刺激的なものを求める価値観が幅を利かせているように思えるが、ブラームスの音楽こそ orthodoxの意味を教えてくれるだろう。彼の同名調転調がどれほど新奇であったかは当時のパラダイムを知らずに即断はできないが、それから166年の時を経ても何ら古くなっていないことは、こうして現代人の僕が感動していることで一端を証明していると思う。そういうものをオーソドックスと呼ぶのである。芸術を受容する社会というものは英国の哲学者ハーバート・スペンサーいわゆる社会進化論によれば、個々人の自由意志と欲求の集合的動態の末に変容する。したがって好まれる芸術もそれにつれて変容はするだろう。しかし、芸術に技法の進化はあっても古いものが古い故に価値を失うことはない。ブラームスの楽曲に速度指示がないからといって、時代が忙しくなったからテンポを上げて演奏しようという理由はないように。

シューマンへの哀歌はこれだ。

左手は8分音符12個、右手は3連符18個で2:3の音価になる。この3を2つに割るリズムは第1楽章コーダの運命楽句で高速で行われ興奮の高まりを演出するが、ここではおぼつかぬ足取りでぽつりぽつりとびっこをひくように歩く灰色の異界である。dolceとあるが甘さはない謎めいた時間がしばし流れる。3連符という3つの音のくくりは絶えず運命リズムに縛られている。

するとクラリネットに3度と6度の運命リズムによる悲痛な調べが現れる。

木管全部がfの運命リズムで呼応する。訥々と独白していたピアノはついに堪えきれず感情を迸らせ、哀調を帯びる。クラリネット主題がオーボエで再来し、繰り返すとロ長調に転じ、やがて冒頭のクララ主題が再現する。

すると木管とホルンにト長調の主題がffで現れる(楽譜は1番フルート)。

シューマン主題が再現し、ピアノがベートーベンのP協4番を思わせる重音トリルを奏でると、冒頭主題によって音楽は静寂の中に消えてゆく。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15

2023 AUG 25 0:00:25 am by 東 賢太郎

この半年、仕事がタフで疲れているが何かしていないとボケるのが怖いということもある。晴耕雨読では危ないので仕事の負荷ぐらいが丁度いいが、体はともかく精神的に疲れて限界となるのが早くなってきた感じがする。こうなると心の漢方薬が欲しくなる。まず旅に出て温泉につかりたい。感染の恐れで3年も封じられたから飢えもある。そしてもうひとつ、いつでもどこでもコロナでも、そこに在ってくれたのが音楽だ。こんなに頼もしい薬がどこにあろう。

薬といえば3才の頃からエビオスが好きであったことは書いた。最近また食べているが、そう、飲むのでなくポリポリ食う。妙な話だがこれ、ブラームスの味だなぁと思わないでもない。ビール酵母がいい塩梅にほろ苦く、ミネラルやアミノ酸もあるらしく、体が滋養になると判断するのかなんとも旨く感じるのである。

ブラームスの音楽もほろ苦くて滋養の旨みがある。ただし、そっちに気がつくのは30代になってからで遅かった。好きになると僕は習性で旨み成分が何なのか楽譜を調べたくなる。彼は周到に音をcompose(構築)する人である。一般に、技術で作ったものはリバースエンジニアリングが可能といわれるが、どう突き詰めても滋養成分の痕跡が見つからないから不思議な人だ。新ウィーン学派もブラームスがした音組成方法の発展的踏襲を試みたがだめだったように、彼の音楽はイメージとは違いエンジニアでなくアートの領域に重きがあるのかもしれない。音符ではあるが音符にならないもの、とするとオカルトめくが「霊感」とでも呼ぶしかないものではないかという身もふたもない結論になる。

彼が24才で完成したピアノ協奏曲第1番Op.15について書きたくなったのは先だって行った3泊4日の出張旅行の間、常に頭で鳴っていたのがこれだったからだ。直前にワイセンベルクのCDでこれを聴いたせいだろう。まぎれもなく霊感に満ち満ちた曲だ。こういう曲は彼自身二度と書けなかったが、それはシューマンの死、そして未亡人クララへの恋情という特別なものを源泉としているからとされている。ただ、そう解釈すれば文学的に美化はされるのだが、彼は終生、音楽をそういうものとして世に問うたことはないと考えている。逆に深堀りして難渋な要素に個性を見る人もいるし、後期ロマン派なりの前衛性を論じる人もいる。そうだろうか。彼はロマンに浸れる耳障りの良い音楽を書こうと思ったこともないが、重箱の隅まで調べないとわからない音楽をめざしたこともないだろう。私見ではとてもロマンティックな人であり、見目からも女性の注目を浴びただろうが、生い立ちや家庭環境から素直にそれをあらわし享受することが能わなかった。屈折と言って良い。クララは14才も年上だったからよかったが、親交のあった何人かの同年配の女性ではだめだった。

若いブラームスには自己顕示欲、功名心の如き俗な欲望がたっぷりとあった。あったから世に出ている。僕はピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15ほどそれをあからさまにし、クララへの抑えがたい野心も、それを自制しようと内面で蠢く戒めと諦めもがあちこちでぶつかりまくった音楽はないと考えている。特に第1楽章だ。破天荒にそれが丸裸になり、8つも主題が提示され、その各々が自分だけで展開を始めてしまったり、素材が剥がれ落ちて別主題になったり、ほかのそれとねんごろに絡まり合ったり別々な楽器で闘争になったりもする。自分が弾く想定だからピアノの超絶技巧を誇示もするが、メカニックなものはカデンツァが不要なぐらいに内製化され、そう聞こえないよう縫合されている。ソナタの定式で2つの対照的な主題がしていたことを8つの組合せの展開をもって、これでどうだという極限まで情熱を語りきり、彼女以外の人にも度肝を抜くインパクトは与えられただろうという充足を示して第1楽章を閉じる。そのコーダは音楽が内奥から赤々と熱し、短調のまま重たいコードをその重みのままに、楽譜にはないドイツ音楽特有の生理的なリタルダンドをして停止させる。その様は交響曲第4番第1楽章のコーダを予見している。

そこまで満を持し、ヨアヒムやクララの意見も入れたにもかかわらず初演は不評で、自身がピアニストをつとめたライプツィヒの演奏会は俄かには信じ難いが拍手をおくった聴衆はわずか3人だったという言い伝えもある。その後も理解されるまでに時間を要し、初めて相応の評価を得たのは3年後にクララが独奏をつとめた演奏会においてだった。僕自身、2番は好きだがこれはどうもという長い期間があった。第2、第3楽章もそれはそれで見事な創意にあふれてはいるが、初聴で否定されたり理解に時間を要する性質の音楽ではない。問題は第1楽章にあっただろう。僕が目から鱗が落ちるようにその楽章を “理解” し、一生離れられなくなったのはロンドンでスティーブン・ビショップ・コヴァセヴィッチがアンタール・ドラティ指揮ロイヤル・フィルと弾いた演奏会だった。彼のピアノが登場しニ短調のモノローグを訥々と紡ぎ出した瞬間に、電流が流れたようにこれがブラームスだと全身の細胞が納得した。ある曲を好きになった場面がこれほど明確な例は他になく、1986年11月23日のロイヤル・フェスティバル・ホールの座席からの景色も空気も今なお脳裏にある。

ではなぜ長年聴いていたのにその日までそれに気づかなかったのだろう。第1楽章のどこに問題があったのだろう。これはブラームスではなく僕の問題かもしれず、自分を知る意味でチャレンジングな試みだ。問題はどこか1か所でも数か所でもない。全体だ。全部を耳にしてそう印象が残る風に有無を言わさず書かれてしまっていて、そうした混沌を残してでも削りたくなかった音符の堆積によって混沌ができているという始末だ。それを彼が認容したという事実しか我々は知りようがない。ブラームスが凡庸な作曲家ならこんな時間は割かないが、何者かを僕は知っており、24才でも彼は彼だと確信しているからこうして書いておかなくてはと抜き差しならなくなっている。

以下、第1楽章をスコアを前にリフレーンし、順ぐりに感じることを言葉にしてパソコンに打ち込んでいった。時間の関係でピアノを使ってないので誤りがあったらご容赦をお願いしたい。この楽章の20数分を「走っている列車の車窓から眺める風景」と見立てるなら僕の目に映るのはこんなものだということを残すのが本稿の目的であり、これは評論でも解説でもなく自分史であることをお断りしたい。

まず、第1楽章にはいきなり謎が立ちはだかることから書こう。冒頭の標語はマエスト―ソ(Maestoso、荘厳に、威風堂々と)しかなく、速度が書いてないことだ。A tempo Maestosoとあればアンダンテとモデラートの中間のテンポ(およそ80~90)になるがそうは書いてない。演奏家にとって難儀だろうと思うのは、同曲はピアノと管弦楽が拮抗してどちらもが主役であるからだ。冒頭主題(楽譜1)は曲中に何度も現れ、それが毎回違うテンポということはあり得ないので最初の速度設定が全曲を支配してしまい、8つもある主題の各々に一家言あるピアニストにとって受け入れがたい場面が発生するという困った事態があり得る。ブラームスに一家言あったカラヤンがこの曲に手を出さなかったのはそれだろうかと想像するし、グールドと共演したバーンスタインは舞台に現れると聴衆に「私はグールド氏の解釈に同意はしない」とスピーチしてから演奏を始めた。俺は伴奏屋でないと宣言したわけだが、では指揮者に服従してくれるピアニストがいいかというとそれでは肝心のソロパートが物足りないというジレンマをこの曲は内包しているのである。それがアーティストにとって甚大な問題であることを示すバーンスタインのウィットに富んだスピーチをお聴きいただきたい。

まだピアニストが登場していないことは「皆さんご心配なく。グールド氏は(キャンセルではなく)追って登場されます」の皮肉に富んだ口上でわかる。彼はまず unorthodox(一般的でない)とグールドの解釈が自分には受け入れ難いという核心をストレートに表明し、聴衆のみならずニューヨーク・フィルの団員に対して自分の芸術家としての譲れぬ立場と威厳を守る。これがスピーチの本当の目的である。巷ではバーンスタインはグールドのテンポが「遅すぎる」と言ったことになってるが、お聞きの通りそれは誤りだ。やんわりと批判しているのは remarkably broad tempi(著しく幅のあるテンポ)及びブラームスの強弱指示からの乖離の2点である。tempi(複数形)だから「遅さ」でなく「振幅」だと論点をずらしている。普通の聴衆が驚くのはテンポだろう(日本でその通りになっている)から大事な点であるが「ブラームスの速度指定はない」とグールドに反論されれば分が悪いからその論点は避け、ブラームスの強弱指示からの乖離の方は問答無用で罪深く、受け入れられないと絶対に勝てる批判を巧妙に展開しているのである。とはいえグールド氏は思慮深い演奏家でその解釈は新鮮で啓示を受けると持ち上げて大人の寛容さを見せることも忘れないと思えば、ミトロプーロス(バーンスタインの師匠だ)によれば音楽にはスポーツ的な快感もありますしと気づかれぬように貶めてもいる。演奏にご不満があっても私の責任ではありませんよと批判の火の粉が自分に及ぶリスクをつぶしているわけだが、「まあこういう場合、一般にはソリストを変更するかアシスタントに指揮をまかせるのですがね」と人事権は自分にあった、つまり私がボスなのだが任命責任はないとほのめかしつつ、「ただし、そういえば以前に一度だけ気が合わないピアニストの解釈におつき合いして難儀したことはあるのですが」と述べ、それは前回(昨日)のグールド氏との演奏だったと笑いを取って決定的なマウントを決めている。バーンスタインが恐ろしく頭の切れるエンターテイナーで弁護士かビジネスマンにしても一流だったことをうかがわせる意味でも面白いスピーチだが、ブラームスの指示なしの罪深さも大きいことがよくわかる。グールドは指定なしを真摯に解釈して自己主張を試みたのかもしれないが、ピアノパートに全体とは調和はしないが自分なりの美を見つけていて、orthodox なテンポでは聴衆に気づかれずに通過してしまうのが耐えられなかったのかもしれない。

この曲、出だしについてもうひとつ述べる。初見参の血気あふれる強烈なユニゾンの一撃で始まる。音名はホルン(Hr)、ティンパニ(Tim)、ビオラ(Va)、コントラバス(Cb)による二音(レ)である。交響曲の初見参であった第1番ハ短調Op.68も全楽器がfで強奏するハ音(ド)のユニゾンの一撃で開始するから同じことをしているように見えるが、決定的な違いがある。交響曲のハ音は主調(ハ短調)の三和音の第1音(ドミソのド)だが、協奏曲の二音は冒頭主題(楽譜1)の和声(変ロ長調)の第3音(ドミソのミ)だ。ピアノ曲で第3音をバスにして強打することはあっても、管弦楽で Tim が延々とトレモロでそれを強打する曲は知らない。第3音と異質な第1,5音の完全五度が際立ってしまい空疎に響く荒削りなスコアリングと聴こえる。

(楽譜1)

主和音の分散である単調なテーマゆえ転調しないともたない。エロイカの冒頭主題もそうだが、そこでベートーベンが見せた技の冴えはない。用意している Tim は古典派同様の2つ(二とイ)だけだ。トレモロが途切れると音響的におかしくなるので、二とイの制約内で音を出し続けるしかない。そこでバスをC#に半音げてイ長調に持ち込めばTimは安定した第1音であるイ音(ラ)を叩けるわけだが、変ロ長調➡イ長調という無理な転調はコンチェルトの曲頭に異質でいかにも不安定だ。さらに主題はバスが半音ずつ下げてCdim, Bdim, B♭dimと減七和声ごと無理くりな並行移動を見せる。Tim が和声的整合性は何ら感じさせないものの一応は不協和ではないという最低の必要条件を満たすイ音、二音のトレモロで、力業で正当化してしまい、ニ短調に落ち着くのである。ブラームスに不遜とは思うが、以上の印象は良くない。ならばTimを加えるか使わないかで別な解決があったのではないかと思ってしまう。おそらくこれがこの曲を敬遠していた大きな理由だろう。

先を聴いていこう。チェロの分散和音に乗って、それから派生した切々と訴えるような旋律を第2クラリネット(Cl)と第1ヴァイオリン(Vn)が歌う。

(楽譜2)(B管クラリネット)

これはいったんニ短調からイ短調に転調し、Cl は Va に交代する。旋律は天使のように高く高く飛翔してゆき、Vnの最高域で中空に留まったままになる。減七の和音を駆使した経過句を経て、まだ始まったばかり(たったの44小節)なのに音楽は消えてしまう。切々とした訴えを諦めてしまったかのようだ。

その沈黙の中を、地底からの啓示のように低弦(Vc、Cb)が f – a – c – e – f(ファ、ラ、ド、ミ、ファ)という5音上昇音列を静かなレガートで奏でる。バッハのマタイの短2度を含むこれは非常に印象的で、宗教的な沈静と共にさらに上に登る期待をも含む。

恋情は復活する。5音に続いて哀愁と憂いをたっぷり含んだ新しい主題(楽譜3)が管とVn に現れる。調性は直前のイ短調の半音上である変ロ短調(これも並行移動)である。弦は三連符で心がさざ波だっている。この主題は楽譜2から派生しており、楽章の各所にそれとなく現れて憧憬と悲恋の哀感を漂わせる。このメランコリックな旋律は素晴らしく、最晩年のクラリネット五重奏曲に通じるものがある。

(楽譜3)(B管クラリネット)

次いでこの主題がVnの分散和音になってぼかされると、2本のフルートがオクターブで5音上昇音列をくっきりと歌い上げいったん音楽を鎮静させる。

静寂も束の間、冒頭に帰って楽譜1が強奏され、新しいト短調の行進曲風の主題(楽譜4)が弦と管でリズミックに奏される。言うまでもなく運命交響曲のリズムだ。ちなみにこれの変奏形がコーダを主導する(後述)。

(楽譜4)

これに続いてVnと木管に現れるニ長調の主題(楽譜5)は後に Hr で登場し、アルペンホルンを連想させる。交響曲第1番終楽章にも同様の有名なホルンソロがあるが、クララへの贈りものというのが定説だ。

(楽譜5)

ひとしきり神秘感ある和声の展開を見せて静まるといよいよピアノが登場する(楽譜6)。冒頭に書いたコヴァセヴィッチのこれが僕の目を開かせた。3度と6度による典型的なブラームス調の音楽で諦観に満ちたモノローグの観があるが、楽譜4と楽譜6の最初の小節のリズムは同じであり、最初の4音符にベートーベンの「運命リズム」が仕込まれている(楽譜2,3も同様である)。

(楽譜6)

ちなみにこれを第1主題と見るなら、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番第1楽章と構造上近似している(序奏部に豪壮な主題aと哀調ある主題bが内装されており、楽章の第1主題はピアノだけで呈示)。同曲も当初は不評で、その原因が長大な序奏部にあったことを考えると、それより20年早く世に出たブラームス1番の不評の原因もそこにあったと考えるのは筋が通るだろう。

次いで楽譜1が再現して展開を見せ、ピアノが楽譜2を再現して展開し、天使の飛翔、5音音列を経てピアノが分散和音で楽譜3を出す。転調を重ねながら静まるとピアノが2度目の独奏主題(楽譜7)をヘ長調で出す。

(楽譜7)

楽譜7に続く後半のdolceからの音型は楽譜5のホルン信号に由来する。ピアノが消えて木管だけになる8小節は天国のように美しい。楽譜7が弦5部に移り、音楽が加熱すると伴奏に楽譜5が現れ、やがてHr がそれを受け取って楽譜3との対位法になりピアノの名技的なカデンツァ風の独奏が続く。最後にVnとHrがひっそりと寄り添う部分の陶酔するような牧歌的な美しさは楽章の白眉といっていい。そこからHrとピアノの二重奏になり、ObとVnの楽譜3に5音音列が加わって曲は静まる。ここを聴くと僕は花咲く山道を歩きながら乳牛が斜面のあちこちで草を食んでいるスイスアルプスの風景を思い出す。

すると突然にピアノが楽譜5の音型をffで打ちこみ楽譜1が再現し、冒頭と異なりピアノと弦の交互の掛け合いというピアニストの見せ場がくる。次いで楽譜2が今度は低弦(Vc、Cb)に現れて展開し、5音音列を合図にピアノが楽譜3による高度にピア二スティックな変奏を見せ、leggiero(軽く、優美に)のロ長調からの喜遊曲風の楽句に入ると和声はB-F#-F#m-E-Em-G7-C-G-Gm-Fなる素晴らしい陰影の明滅を見せる。Ob、ClをVcのピチカートが伴奏する夕暮れのような情景は僕が最も愛する部分だ。

そこからクレッシェンドしながらピアノとオーケストラが5音音列に由来する上昇パッセージを交互に盛り上げ、興奮を頂点まで持っていって運命動機の連打になだれこみ、(楽譜にはないが)力をためた減速から冒頭の楽譜1を噴出させる。ここでもトゥッティで鳴らすのは二音だが、そこにピアノが乗せる和音は意外感のあるホ長調主和音(ミ・ソ#・シ)でホ長調の7の和音になる。ピアノはカデンツ風となり、弦が楽譜6で応答するとピアノは幻想的な挿入句で答え、楽譜6を嬰へ短調で再現する。木管に楽譜2が出て、ピアノが楽譜7をニ長調で再現し、提示部と同じ進行を経て、楽譜6主題の要素を絡ませた展開が続くとピアノの技巧的な展開がある。ピアノの楽譜2の変奏がpで始まり、Vnの楽譜1の変奏と交わってだんだん音楽は激していよいよコーダに入る。そこで楽章を締めくくる重要な役割はまったく新しい主題(楽譜8)に担わされている。

(楽譜8)

不自然に聞こえないのは楽譜4を直接の父祖とするからであり、楽譜2,3,6に密かに仕込まれ、ゆっくりのテンポで気づかないが楽譜7も頭からそうである「運命リズム」のリフレーンになっているからだ。ブラームスのベートーベンに対する終生の敬意が弱冠24才にして明確になっていることは注目したい。現代のようにいくらでも録音が聴ける時代ではない。運命が頻繁に演奏されたわけでもない。彼は楽譜を研究し、読み取ったものでここまで先人に傾倒できる。重みを感じる。

以上、書きながら発見もあった。例えば espr.(感情をこめて)と書かれたppの楽譜2だ。低音域の Cl の暗めな音色を求めているがオクターヴ上を弾く Vn の音量はpである。低音域は楽器の構造から音量が出てしまうリスクがあるからpが1つ多いが指揮者はわかったことだ。ここまで細心の指示をする(信用してない)ブラームスが最も重要である速度はおまかせ。やっぱり不可解だ。グールドがそれをどう解釈したのか、彼のスピーチも聞きたかった。

楽譜2(イ短調)から楽譜3(変ロ短調)に転調して不自然に聞こえないのもマジカルだ。ボロディンに短2度下への転調がある事を書いたがこれは短2度上だ。両者をつなぐブリッジ部分に秘密がある。その正体はA、Am、E♭dim、F7、Cm7(♭5)、E♭dimという和声の旅路であり、E♭dimがFのドミナントの代理コードだから5音音列(F)に安定的に着地してE♭mを経てB♭mに至るという理屈になる。イ短調に位置した我々の調性感覚は減七の和音(dim)でぼかされ、B♭m(変ロ短調)という遠い小島に流れつく。旅路を思いついたから島に至ったのか、至るために旅路を思いついたのかは不可知だ。

原曲がクララと弾くための二台のピアノのためのソナタであり、それを交響曲にしようと試みてうまくいかず協奏曲に落ち着けた出自から発した人為性(無理くり)があるのかもしれないが、なんだかんだいってもとにかく後に冒頭の二音のユニゾンから楽譜1の再現ができてちゃんと起承転結はついているという塩梅だ。つまり、ロジカルとは程遠い経緯に満ちた曲なのだが不思議とそれが魅力になっている。何も8つも動機をごった煮かチャンポンみたいに使わなくてもいいだろうが、クララを想うがゆえにラブレターが饒舌になってしまうのは僕も若かりし頃の覚えがあるし、冒頭の元気はいいが空疎で荒っぽいオーケストレーションも24才だしねと微笑ましい。

以上、延々と綴ったが、何も解明できなかったという不毛の稿になったことはここまでおつき合い頂いたブラームスファンにはお詫び申し上げたい。解明できたのはただひとつ、自分がこの楽章をいかに好きかということだけであり、本稿は長いラブレターであり愛情が目に見える形で残せたという満足感は少しだけもらった。第2,3楽章はいま書く気力がないが、必ずそうしようと思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

悩殺されたシュヴァイツァーのラヴェル

2023 JUL 28 2:02:15 am by 東 賢太郎

クラシックには「三つ子の魂」病があることは僕ぐらいのトシにならないとわからないのかもしれない。あるのだ。ジュピター、魔笛、英雄、運命、第九、皇帝、未完成、幻想、悲愴、巨人、海、火の鳥、ダフニス、カルメン、ボエーム、弦チェレ、トゥーランガリラ・・みんなそうだ、どれもこれも「初めて覚えた演奏」が亡霊みたいに頭にこびりついていて、感じの違う演奏を聴くと「こりゃダメだ」になってしまう病気だ。

ラヴェルのト長調協奏曲のフランソワ盤がそれだ。クリュイタンスの伴奏を含め、これを凌ぐものはもう出ないと今でも確信している。

ところがそうでないことに気がついた。第2楽章が好きになって暗譜したのは大学あたりだ。これを静かに弾くと心が洗われる。先日のことだ。仕事で疲れ切っていて、これを感じるままに弾いていて我に帰った。あれ、フランソワとは似てないぞ。そしてもうひとつ気がついた。第2楽章をもっと好きになってしまった演奏があったのだ。誰だったっけ?youtubeであれこれ聴いてみた。あった、これだ!フランスのピアニスト、ニコール・アンリオ=シュヴァイツァー(Nicole Henriot-Schweitzer)だ。

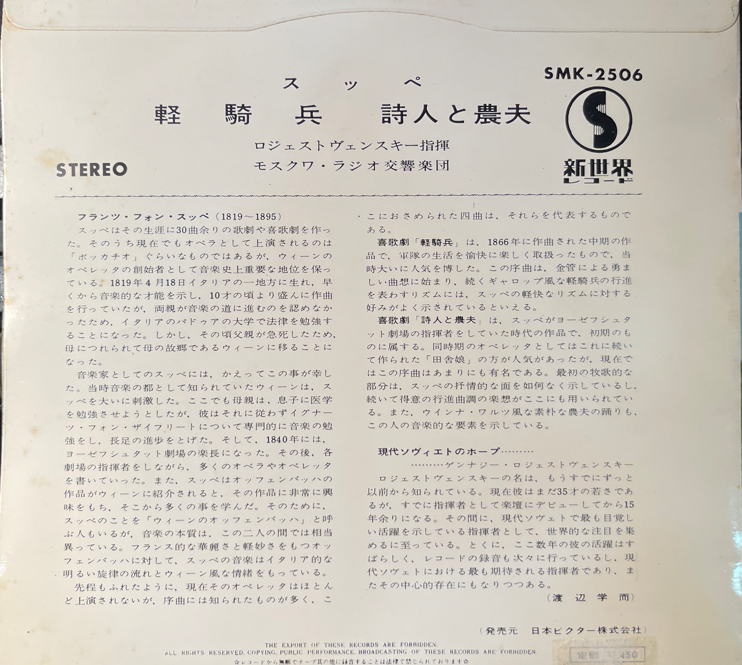

そう、このレコードだ、大学時代に勉強をサボって行ったアメリカで見つけ、狂喜して買ってきたエンジェル盤だ。でも3年と4年と2度行っていて、どっちだったかは覚えてない。その時点で持ってたのは古い順にフランソワ、ワイセンベルク、アルゲリッチ、アントルモン、M・アースだ。なぜわかるかというと紙片に日付を書いてジャケットに入れてるからだが、このレコードにはない。4年で買ったほうは紙片が入っているのでこれは3年、西海岸を旅行した1977年だったろうか。

そう、このレコードだ、大学時代に勉強をサボって行ったアメリカで見つけ、狂喜して買ってきたエンジェル盤だ。でも3年と4年と2度行っていて、どっちだったかは覚えてない。その時点で持ってたのは古い順にフランソワ、ワイセンベルク、アルゲリッチ、アントルモン、M・アースだ。なぜわかるかというと紙片に日付を書いてジャケットに入れてるからだが、このレコードにはない。4年で買ったほうは紙片が入っているのでこれは3年、西海岸を旅行した1977年だったろうか。

狂喜したのは伴奏がシャルル・ミュンシュ指揮パリ管だったからで、シュヴァイツァーの名前は聞いたこともなく性別もわからず(女性だ)、ちょっと弱みだがミュンシュが使ったのだからと思っていた。

それをお聴きいただこう。

ニコール・アンリオ=シュヴァイツァー(Pf)シャルル・ミュンシュ / パリ管による第2楽章だ。

かなり遅い。10分23秒だ。シュヴァイツァーの師匠であり、ラヴェルにこのコンチェルトを献呈されたマルグリット・ロンの1932年盤が8分44秒で、ラヴェル はまだ生きているからそのテンポがレファレンスと考えてよさそうだ(やはりロンに師事したフランソワの1959年録音も8分38秒である)。しかし、シュヴァイツァーみたいに “歌って” 弾くと、結果として遅くなってしまう。テンポだけをどうこう言う気はない。歌う呼吸につれてフレーズがふくらんだり萎んだりし、右手と左手のテンポが微細に交叉してずれたりして、旋律になってるソプラノの音の音価がひとつずつ伸縮してどれひとつ同じにならないぐらい動くことにお気づきだろうか。その音その音に “感じてしまう” ものがあって、ほんの一瞬だが逡巡し、立ち止まって心を籠めることでそうなる。僕も同じところで “感じる” のは信じられないぐらいで、彼女のピアノに陶酔し、悩殺されている自分をいま発見している。だから自分で弾いてもそうなってしまっているのだろうが、このレコードの影響なのか自発的にそうなったのかはわからない。人間というのは自分のことだってその程度しかわかっていないということなのか。

はまだ生きているからそのテンポがレファレンスと考えてよさそうだ(やはりロンに師事したフランソワの1959年録音も8分38秒である)。しかし、シュヴァイツァーみたいに “歌って” 弾くと、結果として遅くなってしまう。テンポだけをどうこう言う気はない。歌う呼吸につれてフレーズがふくらんだり萎んだりし、右手と左手のテンポが微細に交叉してずれたりして、旋律になってるソプラノの音の音価がひとつずつ伸縮してどれひとつ同じにならないぐらい動くことにお気づきだろうか。その音その音に “感じてしまう” ものがあって、ほんの一瞬だが逡巡し、立ち止まって心を籠めることでそうなる。僕も同じところで “感じる” のは信じられないぐらいで、彼女のピアノに陶酔し、悩殺されている自分をいま発見している。だから自分で弾いてもそうなってしまっているのだろうが、このレコードの影響なのか自発的にそうなったのかはわからない。人間というのは自分のことだってその程度しかわかっていないということなのか。

ラヴェルという人には切ないほどの甘美なロマン性が心の奥底に潜んでいると感じる(両コンチェルトの緩徐部分に顕著だ)。ドビッシーの初期にも「甘さ」はあるが “切ないほどの” という感覚はない。ドビッシーは男性の、ラヴェルは女性のではないかと思えてならない(男だからゲイのというべきだろう)。この辺のことはベンジャミン・イヴリー著「モーリス・ラヴェル ある生涯」にあるが大事なのはその真偽ではなく「なき王女のためのパヴァーヌ」に対してなぜ自身で複数の “批判的な” 発言をしたかだ。11年後には管弦楽編曲版をつくり、晩年に事故で脳を患ってからこれを耳にして「美しい曲だね。誰の曲だい?」と尋ねたことから彼は同曲が好きだったから書いたのだろうと至極あたりまえのことが推察される。ではなぜ?そこに第2楽章をどう弾くべきかという示唆が隠れていると思うのだ。

訥々とモノローグを奏でていたピアノが静かなトリルになる。Vn, Va, Vcがひっそりと忍びこみ、Fl, Ob, Clが最高音域でまるで天界からのメッセージのように入ってくるこの場面はこの世のものとは思えず、凍りつくほど美しい。この美は神の声のようだがセクシーで女性的でもあって、このページは何も人間くさいことをせずとも魅せるように書かれているので歌は不要だ。譜面通りやればいいが、一方でObがいきなり高いミの音を出す肉体的な負荷はある意味でサディスティックでもある。セクシーさに残酷さが見えるのもラヴェルらしい。

こんなスコアを書いた人は後にも先にもいない。これぞラヴェルの揺るがぬ個性であって、だから、これをラヴェルらしく演奏するにはどんなテンポであるべきかという解釈は意味がある。ロンのテンポは、フェミニン性を隠して装うよそ行きの彼のように感じる。シュヴァイツァーは始めから終わりまで黎明の朧げな蒼い光の中を彷徨う如く漠とした感じ一色だ。まるで夢の中を無意識に歩くようで精神はアブナイ領域と紙一重だが、それこそがラヴェルの本質だと僕は思う。

1925年生まれのシュヴァイツァーは我が父と同い年だ。6才でマ・メール・ロワのセカンドを弾いてラヴェルと連弾したという神童だった。2001年に76才で亡くなっているが、ミュンシュとの新盤を聴くにつけ、この人もラヴェルもそう遠い存在でないのだという感慨を覚えずにいられない。彼女の録音はあまり残っていない(だから名前も知らなかったのだ)。ミュンシュの甥と結婚して重用されていたようで、それがあだで彼のおかかえピアニストのイメージになってしまったかもしれない。ト長調を正規録音したのはミュンシュとだけで、手兵ボストン響との旧盤(1958年3月24日)がある。こちらは8分44秒で師匠ロンと同じであり、彼女も出発点はそこだったことが伺える。ただ同盤はオケの伴奏もせわしなく聞こえフルートの音程がいまひとつで採れない。

他の指揮者と演奏したものがyoutubeにある。

ドミトリ・ミトロプーロス / ニューヨーク・フィルハーモニー(8分33秒~)

1953年の録音。後年のルバート、強弱の萌芽が見える。耳のお化けと呼ばれたミトロプーロスは彼女の資質に寄り添ってうまくつけている。8分51秒でミュンシュ旧盤とほぼ同じだ。

ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管(9分10秒~)

1956年の録音だが指揮もオケも慣れていない。ソロで入ったクラリネットがテンポを焦り、彼女の深い精神の流れをぶち壊していて白ける。9分43秒だからミュンシュ旧盤より1分遅く新盤より速い。

ミュンシュ/ ボストン響とは第1回目となる録音を残しているが、ここでちょっとした謎がある。

これは1958年3月15日のライブであり、この9日後にスタジオ録音した旧盤(8分44秒)より31秒も遅い10分15秒かけている。つまり、10分23秒の新盤に近い解釈を演奏会では見せているのだが、どういうことだろう?

想像するしかないが、ミュンシュ、シュヴァイツァーとも本意は新盤のテンポなのだが、「スタジオ録音の正規盤」として世に問う旧盤ではラヴェルがパヴァーヌのようにフェミニンを消そうと装ったロンのテンポを尊重したのではないか。ミュンシュは1968年11月6日にパリ管とアメリカ演奏旅行中に急逝するが、亡くなる2か月前の9月に録音したのが新盤であり、それが図らずも追悼盤になった。「本意のテンポ」。二人は旧盤では妥協して為せなかったそれを正規盤に刻印したかったのではないか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

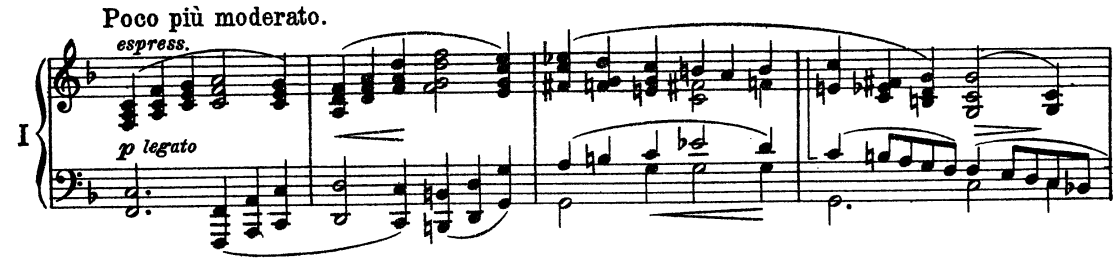

スッペ 軽騎兵序曲

2023 JUL 25 15:15:43 pm by 東 賢太郎

広島カープが好調だ。立ったり座ったりの熱い応援は「軽騎兵序曲」のファンファーレで始まる。

これを応援団が選んでくれたのはうれしい。またしてもカープとは深い縁を感じるしかない。なぜなら僕が父に初めて買ってもらったクラシック・レコード(EPなる17センチ盤)がこれだったからだ。解説をお読みいただきたい、「現代ソヴィエトのホープ」とあるロジェストヴェンスキーはなんとまだ35才だった!そしてこのレコードを繰り返し聞いていた僕も中学生だった。

欲しかったのは誰もがご存じの「馬のギャロップ」の所をどこかで知っていたからで、ディズニー(https://youtu.be/rNr7nWtkBi8)でも見せられたか父のSPレコードにあったかだろう。僕が小学生あたり(1960年代)のレコード事情だが、歌謡曲やポップスはやっぱり17センチで真ん中に大きな穴があるシングル盤(ドーナツ盤とも)で片面がせいぜい5分ぐらいだった(両面で2曲。A面、B面といった)。A面がお目当てのヒット曲でB面はオマケ(売れない曲)のイメージがあった。EP盤は穴が小さく(LPと同じ仕様)、片面が最大10分ぐらいで、ベンチャーズは両面で必ず4曲入っていた。値段はEP盤が500円だった(ドーナツは忘れたが300台円だったか)。

EP盤のクラシックは中学生ぐらいまであったと思う。小品だけ2曲で売れるなんて今の世では想像もできないが、昭和40年代初頭はそういう時代だったのであり、クラシックにはプレミア感があった証拠だろう(だから僕はフランス料理に喩えてるが、そっちもプレミア感が落ちた現在、この比喩はうまく伝わってないかなとも思う)。上掲の渡辺学而氏の解説を精読していたはずだが、ポップスより学究的な香り、味わいがあるのがまた良かった。それでレコード芸術を購読するようになったが、読むとなると僕は精読しかなく、かような解説文こそ僕のクラシックの教科書であり国語の教科書だったことがトレースできる。ちなみに氏の解説の「ここにおさめられた四曲は」は四曲だと片面20分で、そんなフォーマットはないからLPから切り出したか誤植だ。いずれにせよ装丁はいい加減だったこともわかる。

日本のクラシック・リスナーは楽器演奏でなくこういう経緯で入った人が多くおられるように思うし、僕のブログのようなマニアックなものにおつき合い頂いている皆様は、やはり学究的な香り、味わいを好む性向をお持ちであり、おそらくはそういう職業に就かれておられる方も多いと想像している。証券業などというおよそほど遠い職業に就いた僕を不思議に思われるだろうが、まったくミスマッチな人間だからこの世界をうまく渡れたと思っている。精読したレコ芸は甚大な影響があったはずであり、こうして文章を書くことが文筆業でもないのに何の苦もなくなった。だからこれを口述すればアドリブでいくらでも何時間でもプレゼンができ、政治家と同じぐらい言葉依存である証券業でここまできたから感謝しなくてはいけないし、クラシック作品、演奏を大真面目に精読ならぬ精聴をして大上段から語る文化が衰退しないことを願っている。

フランツ・フォン・スッペ(Franz von Suppè , 1819 – 1895)の「軽騎兵序曲」がA面、「詩人と農夫序曲」がB面というのが僕が買ってもらったもの(下の写真)だ。A、B格差はない(「詩人」もいい曲だ)。定価は450円の印刷の上に500円のラベルを貼って値上げしたことがわかる。今だと5千円のイメージで、いかに嬉しかったかご想像いただけるだろうか。僕は「もったいない精神」が旺盛であるから高いゆえに根(こん)を詰めて精聴したというところがある。単に聞き流すのではなく、学校で授業だから多少は真剣に聴くというのの何倍もの集中力で聴くだけのもったいない精神があった。だから結果として完璧に記憶してしまう。後々までその姿勢だったから頭の中に音のライブラリーができた。だから安ければいいというものではないのだ。「コスパ」はビジネスには良いが文化には敵かもしれない。

当時、我が家の再生装置は安物だった。父はオーディオに興味はなく僕がせがむので仕方なく買った。ポータブルではないが子供が持ちあげて箪笥の上におけるぐらいの軽さであり、横長の箱型で両側にスピーカー、真ん中がプレーヤーという一般家庭に普及したモジュールタイプであった。ステレオ再生はできたから左右の分離はしっかり確認してきいていた。それでベンチャーズばかり聞く日々だったが、音楽の時間に「中央アジアの草原にて」を聴いてクラシックに目覚める。同曲はLP盤でプレゼントされたことはだいぶ前に書いたが、そこに至るまでにベンチャーズの延長線上でほんの数枚だけEP盤に手を出したのだ。その1枚がこれ。僕にとっては歴史的な一品だ。

この曲、さらに縁がある。これを演奏会で聞く事は僕の場合まずないが、偶然に1度だけある。それがウィーンフィルのニューイヤーコンサートだった。そしてそれが、これまたフィラデルフィアで2年間お世話になったリッカルド・ムーティ指揮だったのだから神様が仕組んだのだろうか。その録音だ。

ウインナワルツが苦手なので後半のはじめのこの曲ばかり楽しみだった。自分の拍手も入っていると思うとあの時の素晴らしいムジーク・フェラインのアトモスフィアが蘇る気がしてくる(勝手流ウィーン・フィル考(2))。いま聴くとオペラ指揮者としてのムーティの良さが全開で旋律を表情豊かに歌い場面ごとのメリハリをくっきりつけている。歌劇場楽団であるオケの楽し気な反応にはうきうきするしかない。この曲の最高の演奏のひとつだ。

あまりに有名曲なので黒澤明が「影武者」に使っている。これはさっき見つけてなんとも言えない、言葉も出ない気持ちになった。まあ気持ちはわかるが・・・

曲はこうなっている。

1. マエストーソ、イ長調。2本のトランペットによるファンファーレ。

2. アレグロ、イ短調。ヴァイオリンによる高速な楽句。

3. アレグレット・ブリランテ、イ長調。馬のギャロップ。

4. アンダンティーノ・コン・モート、イ短調。ジプシー風旋律。

5. ギャロップ、そしてファンファーレからコーダになだれこむ。

ロジェストヴェンスキーは僕が初めて聴いた外国の指揮者で、初めて実演で聴いた悲愴交響曲の指揮者で、最後の来日公演(ブルックナー5番)も聴いている、なんというかすごくご縁のある人だった。スッペを振るイメージはなかったしソ連のオケだからバリバリやるイメージがあるが、意外に温和で2は遅めで3も軍隊調でない。聴き比べたこともない曲だから長らくこういうものだと思っていたが、一般的は2,3でメリハリをつけて4で情感を深々と歌いあげるのがスタンダードのようだ。彼はあんまり練習せずに一発録りした感じで弦のアンサンブルも乱れがあるが、これで覚えたのでいま聴いてもこれがしっくりきてしまう。クラシックは「三つ子の魂」が大いにある世界だ。

マニアックに聴くなら4だ。この旋律、第1,2ヴァイオリン(Vn)、ビオラ(Va)、チェロ(Vc)がレガートで弾くがチェロ以外はuna corda(一弦で)と指定されており、低いソをVnは最も低い弦、Vaは二番目に低い弦で弾くしかないから、確かめたわけではないが全旋律をその弦だけで弾いているはずである。とすると後半(fpの部分)はハイポジションになるわけで、その音色の変化をVn、Va、Vcのユニゾンで聴ける曲はレアだから耳を澄ます価値がある。

Vnの最低弦はG線(バッハのアリアが有名)だが、僕にとってはリムスキー・コルサコフの「シェラザード」第3楽章の冒頭(赤枠)だ、これぞG線の蠱惑であって何度きいてもゾクゾクする。

D線で始めておいてぱっと音色を変えるところが実にニクい。この瞬間にシャリアール王でなくてもシェラザードさんの妖艶な千夜一夜物語にぐぐっと引き込まれるではないか。リムスキー・コルサコフは「管弦楽法原理」(Principles of Orchestration)を著した大家だが、その技術は管楽器の用法で例示されることが多い(W・ピストンの「管弦楽法」など)。しかし僕はこの地味で何でもないように見える sul G. こそ彼の大家の証しだと思っており、スッペが旋律の東洋的なムードを高めるためにG線を使ったことも同様のセンスであり、スッペの方がずっと早いことに注目したい。

最後に、youtubeにあるものを聴いてみたが、完成度が高い録音というとこれだと思う。カラヤンが1955年にフィルハーモニア管と録音したEMI盤だ。69年にベルリン・フィルと再録しているがややオケを流した感があり、僕はこちらを採る。

カラヤンはこういう曲でも手を抜かない。すべてのパートがコントロールされ磨き抜かれていて1~5のバランス感覚もプロ。2は速すぎず、3はショルティ(ウィーン・フィル)など超特急のアレグロだが楽譜はアレグレットでカラヤンはそれである。1度目は節度を保ち2度目の全奏でパワー全開、抜群の切れ味を見せもはや快感だ。コーダで伴奏のトランペットをクレッシェンドする処など楽譜にはないがまさにこれ。文句なしだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。