ベートーベン交響曲第2番の名演

2013 JUL 9 18:18:16 pm by 東 賢太郎

実は9曲のうち今一番聴きたいのはこの2番。特に第2楽章ラルゲット(アンダンテでもアダージョでもなく!)の美しさは第九のアダージョに比べられる完成度で、1番のアンダンテとのあまりの差には驚きます。この間約3年。ベートーベンに何が起きたのでしょう?ピアノソナタは11番から18番まで(葬送、月光、田園、テンペストなど)、バイオリンソナタが4番から8番まで(春など)が書かれていますが、だからといってこの落差を説明するとも思えません。やはりこれが完成した1802年にしたためられた「ハイリゲンシュタットの遺書」があるという事実に何らかのヒントがあるのではないでしょうか。

私見ですがあの遺書を書いたベートーベンには死ぬ気はもはやなく、むしろ作曲家として強く生きるというステートメントをあえて誰にも送らずに残したのではないかと思っています。そのステートメントこそこの2番に込められているエッセンスであり、それがナポレオンの行軍に駆り立てられてさらに高揚、昇華したのがエロイカだと考えています。第1楽章コーダの、当時としては極めてモダンに響いたであろう不協和音がきしむ和声進行や、早や第九を思わせるバスの進行など、2番がエロイカの兄貴分であっていけない理由は毛頭ありません。むしろ第1楽章がアレグロ・コン・ブリオ、第3楽章がスケルツォ、第4楽章がアレグロ・モルトであるのは9曲中、2番と3番だけであるという事実は注目されていいと思います。

したがって、僕の解釈としては、この2番を「偶数番号曲」として温和に優美に演奏するのはまったくの誤りです。モーツァルトの短調曲を珍重して「走る悲しみ」などと称してみるロマン派にかぶれた精神の産物でしかありません。また1番の弟分として古典派交響曲の脈絡に位置付ける試みも、古楽器演奏という博物館から取り出してきた楽器に捉われて作曲家の精神まで埃(ほこり)まみれにしてしまう大きな誤りなのです。まだエロイカを知らなかった聴衆に初めてメヌエットでなくスケルツォを突きつけるという実験、革命の精神を前面に出したアグレッシブな演奏こそベートーベンが意図したものであり、そうでなければこの曲を世に問うてみようという彼の衝動は意味のない物になってしまうでしょう。

(補遺、3月6日)

アルトゥーロ・トスカニーニ / NBC交響楽団 (51年10月5日、カーネギーホール)

ロンドン勤務の87年は僕のベートーベン・イヤーだった。なにせモーツァルト、フランス物、近現代物は聴いておらずロマン派もブラームス以外なし。火をつけたのはトスカニーニの交響曲第1,2番で、3,4,5,9番, PC3番も彼の指揮で熱中した。特に2番の真価を僕に植えつけたのは同年4月ごろvirgin recordで買ったこのCDだ。これを何度聴いたことだろう。トスカニーニの1,2番こそ僕の耳を作り、ベートーベン像の基軸を据えた決定的、衝撃的な演奏だ。第1楽章、ものものしい序奏が終わり、アレグロの疾走がはじまるともう魂が天に昇る。なんというエネルギーに満ちた雄渾な音楽!コーダのバスがdから半音ずつオクターヴ上のeまで14音あがる革命的、驚異的な和声プログレッション!!エロイカに至る衝動がベートーベンの頭脳の中で火山のように炸裂している様を僕は2番の楽譜のそこかしこに見出すが、それを教えてくれたのはこのトスカニーニ盤をおいて他にない。

ロンドン勤務の87年は僕のベートーベン・イヤーだった。なにせモーツァルト、フランス物、近現代物は聴いておらずロマン派もブラームス以外なし。火をつけたのはトスカニーニの交響曲第1,2番で、3,4,5,9番, PC3番も彼の指揮で熱中した。特に2番の真価を僕に植えつけたのは同年4月ごろvirgin recordで買ったこのCDだ。これを何度聴いたことだろう。トスカニーニの1,2番こそ僕の耳を作り、ベートーベン像の基軸を据えた決定的、衝撃的な演奏だ。第1楽章、ものものしい序奏が終わり、アレグロの疾走がはじまるともう魂が天に昇る。なんというエネルギーに満ちた雄渾な音楽!コーダのバスがdから半音ずつオクターヴ上のeまで14音あがる革命的、驚異的な和声プログレッション!!エロイカに至る衝動がベートーベンの頭脳の中で火山のように炸裂している様を僕は2番の楽譜のそこかしこに見出すが、それを教えてくれたのはこのトスカニーニ盤をおいて他にない。

ルネ・レイボヴィッツ / ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

レイボヴィッツはシェーンベルグに師事した作曲家で、ピエール・ブーレーズの先生でもあります。そういえば74年にそのブーレーズがニューヨークフィルを率いて来日した時にやったのもこの2番でした。意外に普通の演奏で拍子抜けしたのですが、お師匠さんの振ったこの演奏、これが1961年の録音と信じられるでしょうか。プレストに近い第1楽章。小気味良く疾走する弦とインパクトの強いトゥッティを交替させて鮮やかなメリハリをつける様は、これぞ2番とうならされます。ベートーベンは当初ウィーンでJSバッハ演奏の名手として鳴らした人であり、このバロック的な強弱対比の解釈を僕は支持します。前述の第1楽章コーダの和声進行も実はバッハであり、しかしそれが唐突に、しかもトランペットが2度音程を強調して鳴り響くため今でもモダンに聞こえるのです。こういう物凄い高度な仕掛けをレイボヴィッツはすべて見抜いて音にしている。最近の指揮者の快適に速くてスポーティなメリハリなどとは知的次元において月とすっぽんであり、並べて論じるのも馬鹿くさいとしか申し上げようがありません。ホルンは裸の音色のまま咆哮し、ティンパニの強打がア クセントを添え、コーダは少々アンサンブルの乱れも構わずライブのような高揚を見せながら突入。そのトランペットの強奏もバロック的に原色的です。うわべの綺麗さなどどこ吹く風のレイポヴィッツの眼力には敬服するばかりです。第2楽章もロマン的な方向に傾かず古典的、アポロ的均整感が支配しており、作曲当時の演奏もこういう風であったかと納得できるもの。第3楽章はこの演奏の特徴が最も出ており、ここも速いテンポで曲想・強弱の対比を徹底的に描きだし、当時の聴衆を驚かせた音を髣髴とさせます。史上初めてメヌエットでなくスケルツォを聴衆の耳にたたきつけた意図が鮮明にわかる演奏なのです。アン・デア・ウィーン劇場の初演の指揮台でベートーベンが狙った効果はこうでなくては。第4楽章、ちょっと速すぎますが指揮者がやりたいことは明確であり、有無を言わさぬ説得力に圧倒されてしまいます。リズムのメリハリ、ダイナミクスのメリハリ、とにかく鮮明、鮮烈を極め、まだエロイカの洗礼を受けていなかった聴衆の聴いたものがなんだったかを教えてくれるのです。一切の先入観なく、眼光紙背に徹する作曲家の眼力でスコアを読み解いたこの演奏が古くなるということは考えられません。カラヤンやワルターの解釈はいずれ本人たちとともにセピア色の回顧の対象となるでしょうが、このレイボヴィッツ盤は永遠に聴きつがれると確信します。

クセントを添え、コーダは少々アンサンブルの乱れも構わずライブのような高揚を見せながら突入。そのトランペットの強奏もバロック的に原色的です。うわべの綺麗さなどどこ吹く風のレイポヴィッツの眼力には敬服するばかりです。第2楽章もロマン的な方向に傾かず古典的、アポロ的均整感が支配しており、作曲当時の演奏もこういう風であったかと納得できるもの。第3楽章はこの演奏の特徴が最も出ており、ここも速いテンポで曲想・強弱の対比を徹底的に描きだし、当時の聴衆を驚かせた音を髣髴とさせます。史上初めてメヌエットでなくスケルツォを聴衆の耳にたたきつけた意図が鮮明にわかる演奏なのです。アン・デア・ウィーン劇場の初演の指揮台でベートーベンが狙った効果はこうでなくては。第4楽章、ちょっと速すぎますが指揮者がやりたいことは明確であり、有無を言わさぬ説得力に圧倒されてしまいます。リズムのメリハリ、ダイナミクスのメリハリ、とにかく鮮明、鮮烈を極め、まだエロイカの洗礼を受けていなかった聴衆の聴いたものがなんだったかを教えてくれるのです。一切の先入観なく、眼光紙背に徹する作曲家の眼力でスコアを読み解いたこの演奏が古くなるということは考えられません。カラヤンやワルターの解釈はいずれ本人たちとともにセピア色の回顧の対象となるでしょうが、このレイボヴィッツ盤は永遠に聴きつがれると確信します。

カール・ベーム / バイエルン放送交響楽団(1978年12月7日、ヘルクレス・ザール)

スコアに手垢のついていないレイボヴィッツ盤に対し、19世紀の手垢がついてしまったスタイルを踏襲した20世紀の名演としてご紹介します。録音当時のベームのライブはほとんどが素晴らしく、ここでも第1楽章のテンポ設定とエネルギーの噴出はほぼ満足 のいくものです。この主部が3番(エロイカ)、5番(運命)と同じアレグロ・コン・ブリオであることを忘れた演奏がいかに多いことか。腰の重いオケを疾走させて向かうスリリングなコーダが素晴らしく、ずっしりとした満足感をもたらしてくれます。第2楽章は古典的な均斉を保ちつつ弦がじっくりと歌っており、この美しい旋律に、これまたふるいつきたくなるほど典雅な対旋律が寄りそっていく様はベートーベンが書いた最高のページの一つと思わせます。まるで6番(田園)がエコーするような幸福感に満ちた情景、中間部の短調部分で緊張感をはらんで音楽が膨らんでいく呼吸はこの演奏の白眉でしょう。スケルツォはやや平凡で特段の部分はありません。終楽章がアレグロ・モルトなのは2番とエロイカだけです。アレグロ・ヴィヴァ―チェではないのにこれを速く振りすぎる指揮者が多く、ここだけはレイボヴィッツよりベームのテンポに納得感があります。腰をすえた安定感のある理想的な表現なのです。そしてあのコーダ。第1楽章をバッハで締めくくったベートーベンは、終楽章をモーツァルトのジュピター第1楽章と同じドミソミドで締めくくるのです。何という不敵な挑戦!あたかも先人を超えたぞというベートーベンの高らかな宣言のように響くコーダ、よくお聴き下さい。

のいくものです。この主部が3番(エロイカ)、5番(運命)と同じアレグロ・コン・ブリオであることを忘れた演奏がいかに多いことか。腰の重いオケを疾走させて向かうスリリングなコーダが素晴らしく、ずっしりとした満足感をもたらしてくれます。第2楽章は古典的な均斉を保ちつつ弦がじっくりと歌っており、この美しい旋律に、これまたふるいつきたくなるほど典雅な対旋律が寄りそっていく様はベートーベンが書いた最高のページの一つと思わせます。まるで6番(田園)がエコーするような幸福感に満ちた情景、中間部の短調部分で緊張感をはらんで音楽が膨らんでいく呼吸はこの演奏の白眉でしょう。スケルツォはやや平凡で特段の部分はありません。終楽章がアレグロ・モルトなのは2番とエロイカだけです。アレグロ・ヴィヴァ―チェではないのにこれを速く振りすぎる指揮者が多く、ここだけはレイボヴィッツよりベームのテンポに納得感があります。腰をすえた安定感のある理想的な表現なのです。そしてあのコーダ。第1楽章をバッハで締めくくったベートーベンは、終楽章をモーツァルトのジュピター第1楽章と同じドミソミドで締めくくるのです。何という不敵な挑戦!あたかも先人を超えたぞというベートーベンの高らかな宣言のように響くコーダ、よくお聴き下さい。

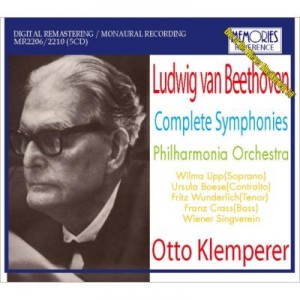

オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団(1960年、ムジークフェライン)

富士山の登山口はいくつかある。その例をお示ししましょう。オットー・クレンペラーが手兵フィルハーモニア管弦楽団を率いてウィーンに乗り込んだ1960年5月29日、ムージクフェラインでのライブ録音です。この日は昼間に同じホールでワルターがウィーンフィルを振ってマーラーの4番と未完成を演奏。当時のウィーンはすごかったですね。さて第1楽章は 1番と同様にハイドン、モーツァルトの流れをくむ序奏部がついています。このアダージョがこんなに意味深く演奏された例は知りません。フルトヴェングラーの4番の序奏部と同じで、これからいよいよベートーベンのシンフォニーが始まる、まぎれもないその予感がオーラのように漂っているのです。主部。これがアレグロ・コン・ブリオだろうかという悠然たるテンポで一歩一歩音楽を克明に刻みます。ごつごつした手触り、ごしごし刻む内声部の弦、楔のように撃ち込まれるティンパニ、指揮者の内に秘めたる気迫に圧倒されるのみです。しかし、じっくり聴くとわかるのですがオケは決して力んだり大きく派手な音を出していない。印象はこんなに巨大なのに。指揮芸術の最高峰を極めたクレンペラーの名人芸なのです。第2楽章、すべての伴奏音型まで入念に描ききる情に流れない指揮。綺麗な音を出そうという意識はほとんど感じません。ベーム盤とのあまりの違いを是非ご自分の耳で聴いてみていただきたい。指揮者の哲学で音楽はここまで変わる、しかしどちらも名人芸で深い感動を呼び起こすという一例です。スケルツォは弦が荒削りで揃っていない。それがどうしたという頑固おやじのツッパリで終始。第4楽章、これも遅い。フレージングへの執拗なこだわりと内声部の強調は第1楽章と同じです。パルテノン神殿を仰ぎ見るような偉容であり、クレンペラーが作り上げたかった造形美の全容がここで明らかにされます。最後は少しテンポが速くなってピアニッシモへ向かい、終止の和音は物凄いリタルダンドがかかります。今聴いたのが2番であったことをこんなに忘れさせられてしまう演奏はありません。明らかにベートーベンよりもクレンペラーを聴く演奏なのですが、聴き終わって「これぞベートーベン」と呟いてしまうのは我ながら実に不思議なものです。

1番と同様にハイドン、モーツァルトの流れをくむ序奏部がついています。このアダージョがこんなに意味深く演奏された例は知りません。フルトヴェングラーの4番の序奏部と同じで、これからいよいよベートーベンのシンフォニーが始まる、まぎれもないその予感がオーラのように漂っているのです。主部。これがアレグロ・コン・ブリオだろうかという悠然たるテンポで一歩一歩音楽を克明に刻みます。ごつごつした手触り、ごしごし刻む内声部の弦、楔のように撃ち込まれるティンパニ、指揮者の内に秘めたる気迫に圧倒されるのみです。しかし、じっくり聴くとわかるのですがオケは決して力んだり大きく派手な音を出していない。印象はこんなに巨大なのに。指揮芸術の最高峰を極めたクレンペラーの名人芸なのです。第2楽章、すべての伴奏音型まで入念に描ききる情に流れない指揮。綺麗な音を出そうという意識はほとんど感じません。ベーム盤とのあまりの違いを是非ご自分の耳で聴いてみていただきたい。指揮者の哲学で音楽はここまで変わる、しかしどちらも名人芸で深い感動を呼び起こすという一例です。スケルツォは弦が荒削りで揃っていない。それがどうしたという頑固おやじのツッパリで終始。第4楽章、これも遅い。フレージングへの執拗なこだわりと内声部の強調は第1楽章と同じです。パルテノン神殿を仰ぎ見るような偉容であり、クレンペラーが作り上げたかった造形美の全容がここで明らかにされます。最後は少しテンポが速くなってピアニッシモへ向かい、終止の和音は物凄いリタルダンドがかかります。今聴いたのが2番であったことをこんなに忘れさせられてしまう演奏はありません。明らかにベートーベンよりもクレンペラーを聴く演奏なのですが、聴き終わって「これぞベートーベン」と呟いてしまうのは我ながら実に不思議なものです。

パウル・クレツキ / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

なんとも昔風のおおらかなタッチで、チェコPOの木質の音色がなつかしい。トスカニーニのようにとんがったところもなく、レイポヴィッツのエネルギーのたぎりもない。しかし2番にはこういう演奏を許容する側面があって、それもクレツキの指揮は音程の良さ、中欧のオルガン的な和声の絶妙のブレンドとふくらみ、楽曲構成のバランスがあり、端倪すべかざる高水準のベートーベンになっています。9曲全部が同レベルであり、CPOによる全集ということもあって僕は大事にしております。

なんとも昔風のおおらかなタッチで、チェコPOの木質の音色がなつかしい。トスカニーニのようにとんがったところもなく、レイポヴィッツのエネルギーのたぎりもない。しかし2番にはこういう演奏を許容する側面があって、それもクレツキの指揮は音程の良さ、中欧のオルガン的な和声の絶妙のブレンドとふくらみ、楽曲構成のバランスがあり、端倪すべかざる高水準のベートーベンになっています。9曲全部が同レベルであり、CPOによる全集ということもあって僕は大事にしております。

クルト・ザンデルリンク/ レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

1957年7月、ウィーンのコンツェルトハウス大ホールにて録音。トスカニーニ、レイボヴィッツのテンポに比べ別の作品のように遅いが、2番を軽量級の作品と扱わない別のやり方を示す。クルト・ザンデルリンク(1912-2011)は腰の重いオケでひとつひとつのフレーズを意味深く提示し、46才にして大家の音楽をしている。最晩年の彼のシューベルト9番をチューリヒで聴いたが、同じ印象だった。第2楽章の陰影はベートーベン後期からロマン派への脈絡を感じさせるなど、この演奏はもっと注目されてもいいと思料。

1957年7月、ウィーンのコンツェルトハウス大ホールにて録音。トスカニーニ、レイボヴィッツのテンポに比べ別の作品のように遅いが、2番を軽量級の作品と扱わない別のやり方を示す。クルト・ザンデルリンク(1912-2011)は腰の重いオケでひとつひとつのフレーズを意味深く提示し、46才にして大家の音楽をしている。最晩年の彼のシューベルト9番をチューリヒで聴いたが、同じ印象だった。第2楽章の陰影はベートーベン後期からロマン派への脈絡を感じさせるなど、この演奏はもっと注目されてもいいと思料。

(続きはこちらへ)

Categories:______ブーレーズ, ______ベートーベン, クラシック音楽

花崎 洋 / 花崎 朋子

7/10/2013 | 7:02 AM Permalink

東さんの第2交響曲に対する誠に鋭いご洞察、そして、同曲に対する愛情の強さに、大きな感銘を受けます。私もレイボヴィッツの演奏を耳にしたら、音楽観が大きく変わりそうです。ただ、これまでの19世紀の手垢にまみれた各演奏を聴いた限りにおいても、「第1番と第2番をひと括りにして初期の作品と位置づけ、3番英雄で大きく飛躍した」という見解は大きな誤りであると私も考えます。1番と2番の落差は、あまりにも大きいと痛感しております。花崎洋

東 賢太郎

7/10/2013 | 8:02 PM Permalink

3番というのは破格の音楽で彼自身こういう巨大なものはもう書けませんでした。9番派と3番派があるらしいですが僕は文句なく後者です。次の4番は少し霊感が落ちたような感じに思います。兄弟の5番と6番ですが、2番とピアノ協奏曲3番も兄弟でありモーツァルトがフィガロと24番を一緒に生み出したのを思い出します。天才の創造力の深奥にある陰と陽でしょうか。7番は僕は苦手です。ほとんど聴きません。3番と同様の高みにあるのは8番だと思っています。これは本当に凄い曲です。

花崎 洋 / 花崎 朋子

7/14/2013 | 5:45 AM Permalink

交響曲5番と6番、交響曲2番とピアノ協奏曲3番、作品番号も隣接していますし、正に兄弟、と私も以前から思っておりました。東さんがおっしゃるように、ベートーヴェンは「陰陽」の極限的な対比がもの凄い天才ですね。交響曲8番、私も、密度の濃い凄い作品と思います。よって、この8番をいわゆる「小粋に小じんまり」と表現した演奏は、あまり好きにはなれません。花崎洋

東 賢太郎

7/15/2013 | 12:16 PM Permalink

エロイカの第2楽章の最初の主題を歌にしたとすれば、例えばモーツァルトに使えといえばどうなるでしょう。シリアスなドン・ジョバンニはおろかパパゲーノの悲しい顔の場面にも使えないでしょう。笑いを誘うオスミンのおどけ顔に似合うぐらいかな。葬送行進曲とも程遠いそんな程度の陳腐な主題だと思います。それを材料にあんな楽章を書いてしまう、それが彼の天才だと思います。ベートーベンにはモーツァルトに感じるような、神が人間の手を借りて来臨したと思うような場面はありません。どこか昔の勤労学生が刻苦勉励して偉い人になったかのような人間臭さがあります。2人の創作した主題。例えばピアノ協奏曲の冒頭でいえば24番、ドン・ジョバンニに隠されているおそろしげなものをそこはかとなく暗示するあの幽玄な12音主題。そしておそらくそれに刺激されて同じ調で書かれたベートーベンの3番。良く言えば非常にベートーベン的な主題ですが、創意も幽玄も程遠く田舎の民謡でももう少しは洗練されているんじゃないかと思うほどです。これはもう勝負にならない天賦の才の差と思います。ところが、それでも3番は名曲であり、僕も大好きであり、聴けば必ず感動する。これがベートーベンの作曲技法の凄さなのではないかと思っています。

花崎 洋 / 花崎 朋子

7/16/2013 | 7:54 AM Permalink

東さん、おっしゃる通りと思います。ベートーヴェンのメロディーは、決して洗練されておらず、むしろ「ダサイ」とすら思いますが、そんなダサイ主題を元に、あれだけの凄い曲に発展させていく「構成力」こそ、彼の天才の証しと思います。なお、本日の「英雄交響曲」の投稿で、私は疲れてしまいましたので、東さんのその他のご投稿に対するコメントは、後日させていただきますので、よろしくお願いいたします。花崎洋

東 賢太郎

7/16/2013 | 2:15 PM Permalink

ブラームスは「ドヴォルザークが屑籠に捨てた楽譜の主題から交響曲が書ける」と言ったそうですが似た関係かも知れませんね。でもできあがった交響曲の構成力はブラームスの方がずっと上なんです。イタリア料理とフランス料理の関係を思い出します。

花崎 洋 / 花崎 朋子

7/17/2013 | 8:25 AM Permalink

イタリア料理とフランス料理の関係ですね。なるほどです。すると、「交響曲の構成力」とは、理科系的センスと大いに関係があると考えてもよろしいですか? ドボルザークは文系で、ブラームスは理系、チャイコフスキーもかなり理系のセンスありと私は思います。花崎洋

東 賢太郎

7/17/2013 | 12:44 PM Permalink

舌の肥えた民族は、食材に鮮度がないと調理法に凝る傾向があり、和食と中華の関係もしかりと思います。ベートーベンには悲愴ソナタ、第2、第9、ヴァイオリン協奏曲の緩徐楽章など非常に良い食材(主題)もあります。上記PC3番だって第2楽章の主題は高貴です。一方で、皇帝やヴァイオリン協奏曲の終楽章、第9やエロイカの第1楽章などは裸の主和音だけ。凡庸な料理人なら荒磯料理になるのが関の山でしょう。彼は①一級品の綺麗なメロディーが充分に書けた②それを書いたのはソナタ形式でない緩徐楽章だった、という点にご注目ください。ここに彼が作曲家として超一級品だった秘密があると思います。和食を卑下する気はありませんが、中華の方がメニューは厚いです。フレンチもイタリアンより厚いはずです。今まで何度もソナタ形式の重要さを書いてきましたが、メニューを厚くしたもの、恍惚と歌うだけのお気楽なものから人間精神の諸様相を映し出す鏡にまで音楽というものを弁証法的に発展させたのはそれであり、それを一代で極めてしまった人がベートーベンと思います。不幸にもその後に生まれてしまった人たちは手詰み状態になり新たな弁証法を12音音楽に求めて袋小路に入ったのが20世紀の音楽の実相です。料理と同じ程度の比喩としてベートーベンの能力を理系力と言ってもいいかもしれませんが、理系文系と烙印を押すのは(というより数学をちゃんとやらずに大卒になれるのは)日本的で、数学ができるようでないとクラシック音楽はそもそも書けないと思います。①で普通の良い作曲家になることでは満足しなかった彼の人生選択力といいますか「哲学」こそが常人の群を抜いていたのだと思っております。さらに、余計なことですが、もし彼の耳が正常で女性に苦労しない身であったなら我々はエリーゼのためにを聴けなかったばかりか、学校で違う音楽史を習うことになっていたように思います。

花崎 洋 / 花崎 朋子

7/18/2013 | 10:57 AM Permalink

ベートーヴェンが一級品のメロディーをソナタ形式でない緩徐楽章で書いたという切り口、非常に参考になります。それに対して、3番も9番もソナタ形式の1楽章のメロディーは、主和音のシンプルなもの、ソナタ形式の持つ可能性を飛躍的に高めたベートーヴェンの凄さが、少し、わかって来ました。花崎洋

東 賢太郎

7/19/2013 | 1:06 AM Permalink

ベートーベンは作曲の過程がスケッチ帳である程度わかります。一つの主題が何回も書き直されて今の形になったとか。モーツァルトの場合は展開部の変奏は即興的にできてしまっている印象があり(改訂の跡がないので何ともいえませんが)、ジュピターの自筆譜ファクシミリなど写譜屋の清書と見まがうほどです。一方、ベートーベンはスケッチ帳の上で基本パーツとなる主題を変形したり繰り返したり積み上げたり調を変えたり、とにかくああでもないこうでもないと色々やってある瞬間に「おお、これだ!」と膝を打つ、そういう生々しい姿がしのばれるという意味でとても人間らしいのです。こういうやり方でソナタ形式を書くには美しいメロディはいらないし、かえって邪魔なんじゃないかと僕は思います。レゴのブロックのように一つ一つは美しくなくて、それをお城に組み立てて初めて壮観になるような作曲法ですね。しかし、そうして彼が最後に選び取った音が結果としてものすごく決まっているんです。もう宇宙にそれしかないでしょ!みたいなものです。この二人は対極的な天才ですね。

花崎 洋 / 花崎 朋子

7/19/2013 | 9:12 AM Permalink

モーツアルトとの違い、大変、興味深いですね。モーツアルトが楽譜の書き方も綺麗だったし、恐らく、一度書き出したら、ほぼ最終稿だったと、私も推測しております。指揮者のバーンスタインがラジオ番組で解説していたのを聴いたことがありますが、ベートーヴェンが運命交響曲の第1楽章の出だしの、わずか10小節あまりの部分すら、少なくとも10回以上、書き変えているとのことでした。彼自身の指揮で実際の音も聴きましたが、まさに苦労の末の最終稿が、最もシックリ来ます。花崎洋

東 賢太郎

7/19/2013 | 11:36 AM Permalink

ジュピターの自筆譜は、それが清書でないのは「小節ごと」消しているところがごく稀にあってそれで初めて気付くというレベルです。書きかけで中座したレクイエムのファクシミリを見てこちらも初めてわかるのですが、彼は声とヴァイオリンのソプラノ声部とバスだけどんどん書いていってあとから中声部と木管を入れるんです。だから和声やトータルな音色はあとで付くのですが、そこにも逡巡の形跡はほとんどないですからソプラノを書きながらそれが頭で鳴っていたことはまず明白と思います。死ぬ数日前までそれが何らの誤記や技術的劣化を伴わずにできていたのは驚嘆するしかなく、逆にそんなに頭脳が冴えていてなぜ死んだのかますます不可解になってきます。ビリヤードをしながら曲を書いたというのはおそらく脚色ではあっても彼の作曲のやり方のルーティーンを象徴する挿話としてあながち的外れではないという気がいたします。こういうことはベートーベンでは100%ないです。

花崎 洋 / 花崎 朋子

7/20/2013 | 7:01 AM Permalink

声とヴァイオリンのソプラノ声部とバスを先に書き、中声部と木管を、後で足していくという、モーツアルトの創作過程、非常に興味深く思います。