ベートーベン 交響曲第2番ニ短調 作品36(その2)

2018 DEC 29 22:22:54 pm by 東 賢太郎

そういう経緯があるものだから、2番に対する僕の深い愛情は長らく不変である。それは音の構築物としての即物的な価値としてまず意識下に棲みついた。その価値がいかに膨大であったかは、それが作曲の動機を僕に子細に調べる事を命じ、上述のような結論に至らしめ、このような文章で語らしめたことでわかる。そうしたことで、次に、つらい境遇に陥った局面でこの曲が、3番よりは直截的ではないやりかたで、僕の精神を鼓舞してくれる特別の効果をもつことを知る。奈落の底から立ち返る原動力となった彼の心のマグマは2番の中でピンと張った生命の糸に置き換わる。それは曲のどの部分でも弛緩することがなく、あらゆる細部に至るまで畏敬の念を喚起する。それはモーツァルトの魔笛のような、およそ人間が創ったと思い難い物への畏敬ではなく、人間くさいヒューマンな物への畏敬だ。そんな音楽はまたとない、なぜなら音楽を書いた人でそういう履歴をたどった人間はいないからだ。

ここに挙げたレイボヴィッツ盤をきく。彼はあのブーレーズの先生だが、ああいう超人が他人から何かを習おうと思ったとしたらレイボヴィッツはさらなる超人だったことになる。巷の演奏は誤りだらけだと言ってLvBのメトロノーム指示を守って60年代初頭にRCAに録音したこの全集、原典版などと新奇性をうたって楽譜順守のあまりに油分のない干物みたいになる悲しい例が多い中で、潤いと音楽性をも感知させる稀有な事例である。2番はアンサンブルを揃えた感じはない演奏だがオケをドライヴするパッションが尋常でなく、これだけのメリハリと推進力があるものというとトスカニーニ盤とシェルヘン盤しかない。それを春の祭典を聴く耳で微細に聴くとレイボヴィッツが勝る。

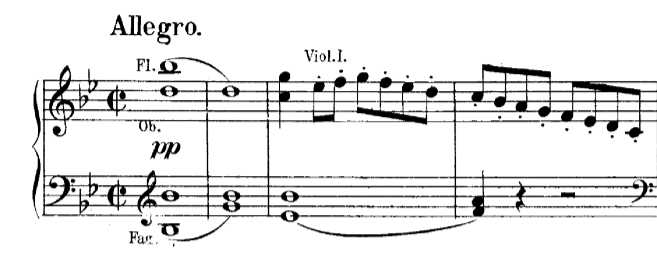

2番のスコアで心肝寒からしむる部分はここだ。第1楽章コーダでバスが d から半音づつ12音を総なめしてさらに先まで行き(14回上昇) 9度上の e まで達し、それに D7、E♭dim7、Am、F7、F#dim7、Cm、A♭7、Adim7、E♭m、B7、Cdim7、F#m、D7、B7、Em、A7、D、Bm、Em、A7という和声が乗る信じ難いほど素晴らしいパッセージだ(8分39秒から)。ブログにバッハと書いたがそれはバスの事で彼はこんな和声はつけない、やはりLvBオリジナルの革命的ページと思う。

レイボヴィッツはトランペットの短2度を強調して鳴らすが、和声変化に感応してバランスを取っており、原色的だが奇異にならない。まさに作曲家が狙った効果かくありと思う。これは一例だがレイボヴィッツの刻み込んだ音はどこをとってもスコアからえぐりだしたインテリジェンスを感じ、トスカニーニのようにパワハラ練習した風情はないのにどうしてこういう演奏ができたのか不思議だ。

2番の白眉というと第2楽章ラルゲットだろう。LvBの書いた最も素晴らしい緩徐楽章の一つと思う。この冒頭の弦の美しさは筆舌の及ぶものではなく、精神が天国に舞って浄化されるようだ。このピアノ譜を弾いてみればそれが再現できる。

これをさらに深淵にしたのが第九の第3楽章であるが、第九といえば、2番は第1楽章の序奏部に、第九の第1楽章の第1主題を思わせる下降音型が、同じニ短調で現れる。

第1,2楽章には、しかし、斬新な創意があるとしてもまだ伝統的なハイドン、モーツァルトの交響曲のフレームの中だ。それを破壊はしておらず、第九終楽章で否定される素材だ。

破壊が始まるのはここからである。

第3楽章は交響曲で初出のスケルツォだ。一気にラディカルに直進する。笑い声かもしれないシンプルな動機で旋律らしきものが出てこないのは5番の第1楽章を想起させる。

一方で音量は一小節ごとに目まぐるしく変化し、 pp、p、f、 ff、sf の5種類を変遷しながらリズムを強調する。そして和声は、ニ長調(D)で始まりすぐ変ロ長調(B♭)に、そしてトリオの部分で嬰ヘ長調(F#)に飛ぶ(楽譜下、下段2小節目)。

この3つの調はどの2つのペアも長3度の距離にあり円環形(円弧上に描けば正三角形)を成している。主調Dのドミナントを半音上げ、サブドミナントを半音下げたもので、どちらも古典派作品に前例はあるが両者を統合して幾何学的調和とした例は知らない。F#に飛んだ4小節に sf (急に強くしてびっくりさせる)が2度も書かれ、ここを聴衆の耳に焼き付ける。

つまり旋律、リズム、和声の3要素のうち旋律美の追及は第2楽章に集約し、第3楽章ではそれを捨ててリズム、和声に斬新な仕掛けを施すという設計だ。捨てた旋律の代わりに簡素な素材(タタタであったりタタターであったり)をピースとしてミクロからマクロを構築する方法は彼の「スケルツォ」の本質であり、5番を経てその技法が最高度のレベルで凝縮したのが8番である(第1楽章提示部の繰り返し冒頭を聴けば、8番もタタタターで幕開けすることが分かる)。8番の稿に「全楽章がスケルツォだ」と書いたのはそういうことだ。

第3楽章が運命を大勢で笑い飛ばす宴会であったなら、第4楽章はその結末であるひっくという酔っぱらいのしゃっくりで始まる。

LvBは遺書に「本来自分は社交好きなのに」と書いている。社交。ワハハだらけの陽気な宴会でそこいらじゅうで酔っぱらいのしゃっくりが響く。常識派の方はそんな莫迦なと思われるだろうが、あり得ない話ではない。ハイドンがこれとよく似た音型を低音部に書きこんだ交響曲(第82番ハ長調)は、21世紀人にはおよそ意味不明な「熊」とあだ名がついてしまった厳然たる事実があるからだ。19世紀初頭のヨーロッパ人のセンスからすれば、82番の主題を、ハイドンにその意図はかけらもない「熊おどりである」と主張してセールスを昂進させようという試みは「そんな莫迦な」ではなかったのである。

もし2番がハイドンの作品であったなら、「びっくり交響曲」に並ぶ「しゃっくり交響曲」であったかもしれない。なぜそうならなかったか?それはあのLvBの作品だからである。ちなみにハイドン82番第1楽章は「運命リズム」が頻出し、第3楽章トリオ冒頭のファゴットによるとぼけたソ・ソ・ソ・ミ、ファ・ファ・ファ・レは、もしこの曲が運命より後に作曲されていれば運命主題のパロディとして満場の笑いを誘うところだ。LvBが先生のこの曲を知らなかったとは考え難い。

LvBは第4楽章をハイドンばりに一旦静止してからコーダになだれ込み、最後はモーツァルト(ジュピター)をひねったドミソミドで閉じている。彼は自らの運命に打ち勝って笑い飛ばし、酩酊し、先人への勝利宣言までした。繰り返すが、この2番を彼は「遺書」の半年前に書いていたのである。そして遺書の翌年の初演では、どん底から立ち直って見せて喝さいを浴びたのだ。かように、LvBの精神史における交響曲の位置づけは運命との凄まじい闘争の歴史書という側面があって、そんな視点で譜面を眺めるのも一興だ。

本稿の最後に、LvB氏を襲った宿痾と生への希求との闘争という心の闇が生んだ交響曲について私見を書いて本稿を閉じたい。

氏は生きるために、逃れようのない耳疾という宿痾が喚起するパニックの恐怖を意識から締め出し、忘れる必要が絶対にあった。このことはパニック障害に追いつめられた同病者しかわからない。人間のすることだ、長嶋一茂氏が極真空手に、僕が起業に、藁にもすがる気持ちで没頭したのと同じだ。気を紛らわせるといった生易しいものではなく、制御の効かない恐怖を抑止するためのストッパーを皮膚に埋め込むために血だらけになるぐらいすさまじい意志だ。

LvBはストッパーを得た。「封建制への熱狂的憎悪」である。2番作曲の時点ではまだ充分の勝利ではなく多分に空元気であり、むしろ苦しみの真相のほうが同時期に構想したピアノ協奏曲第3番がモーツァルトのやはり苦しみの吐露である24番ハ短調K.491をモデルとしたことに表れている。ところが彼にとって幸運なことに、封建制の破壊者ナポレオンがそこに良いタイミングで出現してくれた。彼の称賛はいわば「通りすがり」でナポレオンの業績に陶酔したわけではない(だから簡単に献呈を棄却できたのである)。むしろ同病相憐れむ僕としては、そこまで精力を費やして運命から逃避した彼の絶望、苦悩、恐怖が察しられ、そのことに胸が痛む。

そうして意図して産み落とされた英雄への狂信的傾倒が創作エネルギーとなったエロイカを経て、とうとう5番では仇敵である宿痾の恐怖を「真っ向から直視して袈裟懸けに叩き斬る」精神力の回復を見る。ついにやってきた真の勝利を謳い、二度と忌まわしいパニックが生き返って襲ってこないようくどい程のハ長調和音の強打で悪魔を打ちのめして全曲を結ぶのである。そうして彼はかつて遺書を書いたハイリゲンシュタットの田舎道を逍遥して自然の美しさに感じ入る。田園交響曲を生んだ精神の真相である。何というコントラストだろう。何の自己への欺瞞もなく楽しめる自分が愛おしく、嬉しく、人間として求めてきたものを得た幸福を6番に刻み込むのである。

彼は交響曲をそのために、つまり宿痾のパニック障害と戦って勝ち抜くために書いたのであり、5番に至るまでは精神の弁証法的発展の記録だ。そして、その目的を達した6番で書く意味を喪失した。だから7番は不埒な舞踏の享楽となるしかなく、弁証法的プロセスの一環とはならなかった。それは人生の意味をプログレス、革命的に新奇ながら歴史の大河の流れでもあるというテーゼで作曲した彼にとって自己否定だ。だからだろうか、僕は7番という曲に何の喜びも感じたことがない。そこで現れる8番は精神の本流への回帰の試みであり、形式は懐古的であるが随所に運命動機が拡散し、5番を書いた弁証法プロセスへの連鎖を試みる。そして9番に至って、従前には良いと思ったすべての主題を否定するのだ。そこに過去と隔絶した革命を起こしたのであり、そこが彼の交響曲の終結点でもあった。

否定された断片が2番の序奏と緩徐楽章からとられているのは象徴的だ。そこは彼の復活と勝利の起点である。2番が僕に摩訶不思議な力を与えてくれるのは、作曲家を反転させたパワーがぎっしりと詰まった音楽だからなのだろうか。彼にとって病気は災難だったが、それがあったから、それがスプリングボード(跳躍板)となったからその後があったと思う。本稿は皆様方の大事にされているベートーベン像を破壊しようというものではない。自分がかつて陥ったピットホールが実はそんなにシリアスなものではない、むしろ跳躍板かもしれないと、鏡を見ながら自分を納得させるための文章であることをお断りして筆を置きたい。

(こちらへどうぞ)

本稿は2番に関わりつつ自分史の重要な部分を記述しております。なお、貼った動画で消されているものがありますが、あくまでオリジナルを尊重したく、投稿してからの歴史なのでそのままにしています。ご了承ください。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 交響曲第5番 変ロ長調 D485

2018 AUG 29 1:01:55 am by 東 賢太郎

音楽史を俯瞰していると、19世紀のはじめにベートーベンがウィーンで活躍を開始し、20世紀のはじめにマーラーがウィーンを去っていく、その百年の間にハプスブルグの帝都を渦の中心として現在我々がコンサートホールで聴くクラシック音楽のレパートリーの重要な部分が書かれていることがわかります。街角のどの一角を横切っても誰かのどの作品かにゆかりがあって、その石畳をあの人が同じ建物と景色を眺めて歩いていたという思いはまことに不思議なものです。その場所でそんな感慨にふけっていること自体がその時点からなにか夢の中のようで、あとでふりかえるとやっぱり夢だったのではないかという記憶の断片になっているという妙な具合であって、そんな都市というとほかにはローマと京都ぐらいしか思い浮かびません。

19世紀の欧州の百年がどういう時代であったか。どんなアングルから観察してみようと、科学の知識と工業技術の進化が民衆を啓蒙し、世襲の王政が共和制にとってかわられ、貴族の専有していたあらゆるものが人民の手に渡っていく劇的なプロセスの一断面であるということがいえるでしょう。非常に大きな波と見る視点からすれば、現代でもまだ続いているポピュリズムの進行というものはそこに端を発していますし、人為的にそれを成しとげようとしたのが共産主義であったのだと考えることもできるように思います。その波の起点がどこにあったかは、問うまでもなく18世紀末にパリで発生した人民による王政の打破でありました。

人間が個として同じに生まれているという思想は、是非はともかくひとつのラショナールではあり、その思想のイルージョンによって公約数とみなされて無視されるものがやがて尽きてしまい、個々人の個性という素数がむきだしになるまで歴史を押し進めていくと思われます。そしてやがて素数と素数をくらべて大小がある、まだ足りないじゃないかという愚かな議論が現れ、その先に戦争というイラショナルな道が待っているかもしれません。そうなるかどうかはともかく、同じに生まれていたはずの一群の人間が決して望まぬ不幸な状況に追いやられていくという結末を迎えることとと思います。

1789年に発生したパリの暴動は、のちに自由、平等、博愛という崇高なプリンシプルがあったこととされ、一応は法の適用というコンプライアンスを装いつつも、実態は問答無用の民衆による王族の拉致・殺戮事件であった。フランス国内のことであるから戦争(war)の呼称は適当ではなく、のちになって革命 (revolution) なる美名が与えられたのは、薩長の武力による政権奪取が王族を保持(復古)したという一点において正当化され維新(restoration)となったのと同じく、勝てば官軍、歴史は勝者が書くことの好例でしょう。

フランス革命の正当化原理であった自由、平等、博愛がフリーメイソン由来という確たる証拠はないものの、革命執行部に多くのメイソンが関わったのは定説のようです。その原理は新政権がナポレオン・ボナパルトに奪取されて世襲の専制君主制もどきに戻ってしまったフランスから新大陸であったアメリカ合衆国に自由の女神とともに渡り、建国原理として生きのびたというわけです。かたや、ブルボン家の惨劇をまのあたりにし、一族の王妃マリー・アントワネットまでギロチンで斬首されたもうひとつの王族ハプスブルグ家の動転はいかばかりだったでしょう。

その激震が彼らの帝都ウィーンをゆるがしたちょうどそのころ、そこで亡くなったのがモーツァルトであり、10年ほどの時をおいて幕が開けた19世紀に現れた新星がベートーベンでした。両人の音楽の間にはキャズム(chasm、深い断層)が横たわっていることを我々は認識しておきたいものです。欧州を席巻し、全王族の心胆を寒からしめたナポレオン・ボナパルトはベートーベンの1才年上で6年早く死にました。このことは、エロイカを書くにあたってベートーベンが彼にいだいたシンパシーの本質を想像させてくれます。我々が「同期」といってわけもなく抱く親近感のようなものを見出したかもしれませんし、モーツァルトより本道の教育によって大学で啓蒙されていたベートーベンが銀のスプーンを加えて生まれただけの王族を目の上のたんこぶと思い、それを次々と打倒していく同期に思いを託したとしても不自然でないように思うのです。

その後ナポレオンが失脚してエルバ島に流され、フランス革命とナポレオン戦争の落とし前を王政復古でつけようという試みがウィーン会議でした。ウイーンという街は我々音楽好きにとっては楽都ですが、なにより全欧州の生々しい政治闘争の坩堝でありました。会議でメッテルニヒがめざしたのは『1792年より以前の状態に戻す正統主義』だったことはご記憶ください。それを音楽史年表にあてはめるなら、偶然ではありますが、「モーツァルトに戻れ」ということになるのです。この会議が散々ダンスを踊りながら、全欧州のナポレオン後のレジームを決して終わったのが1815年であり、シューベルトが「モーツァルト風」とニックネームをつけても不自然でない交響曲第5番変ロ長調を完成したのは翌年の1816年だったのです。

我々が習う歴史というというものは一義的には政治史のことであります。政権奪取に勝利した者が権力によって正当化した自分史をなぜ学校で暗記させられるかというと、それがどんな動機で書かれていようが時代時代を規定したパラダイムではあって、その政権下でそれから完全に自由であった人はいないからです。アートというものも密室で隔離して産み出されるものではなく、シューベルトも目と鼻の先のシェーンブルン宮殿で行われていた欧州首脳会談のニュースに耳を澄ませ、作曲のお師匠さんであり会議を踊らせるに重要な役割を果たした宮廷楽長のサリエリからこれから世の中がどうなるか、19才の自分がそこでどう幸せを見つけられるかについて情報収集をしたことは想像に難くないでしょう。

クラシック音楽の演奏は、ひとつしかない楽譜をどう解釈するかという問題を解く行為そのものであり、作曲家の意図が絶対普遍ではないものの、無視して恣意に陥っては古典芸能として成り立たないという宿命があります。歌舞伎、能・狂言と同様で、鑑賞者側の趣味の変遷に寄り添う努力に「型破り」はあっても「型無し」はいけないというものです。2百年前の作曲家の意図した「型」を知ることはできない以上、解釈という行為は彼の生きた時代(パラダイム)と彼自身(人間)の両方を、入手可能なすべての情報から読み解いて、型の実像に迫ろうとする不断の努力に収れんするでしょう。

(1)モーツァルトの死後にモーツァルトのような曲を書いた人はいるか?

ベートーベンがフィデリオで魔笛のようなオペラを試みたかもしれませんが、成功したという意見は聞きません。他にもきっといるのでしょうが、うまくいった人は知りません、たった一人を除いて。シューベルトです。19才(1816年)で書いた交響曲第5番変ロ長調がそれです。まことにチャーミングな音楽です。本稿を書くためにピアノ総譜を弾いてみました。そして、いくつかの発見をし、確信しました。これは明白に、モーツァルトのようだという評価を得ようと書かれたのだと。

この曲の成立については資料が乏しく、作曲の動機は不明です。ほぼ同時期に書いたと思われる4番ハ短調と一対なのかどうか。4番がベートーベンで5番がモーツァルトで、教職にあって巨匠と肩を並べようと書いたと見る説はもっともに聞こえますが、モーツァルトのように手紙等の一級資料が見当たらず空想の域を出ません。ベートーベンはエロイカに至って二人を凌駕しました。かたやシューベルトはエロイカから12年もたって、時計を巻き戻すかのようにモーツァルト風の曲を書きました。なぜでしょう?

(2)エロイカ作曲の動機

エロイカはナポレオンへの賛美であって、彼の皇帝就任に失望して表紙を破って俗物に降格させたということになっています。ベートーベンが破竹の勢いで革命後のフランスを平定したナポレオンに敬意をいだいたのは本当かもしれません。ブルボン王政を打破した共和制国家が強いリーダーを得れば、やがてウィーンでもという期待をいだいたこともあり得るでしょう。しかしです、動機はそれだけか?直接自分の利益に関係のない他国の軍人の熱いファンになったぐらいで書ける曲としては、エロイカはあまりに異例の力作なのです。

以下が私見です。作曲の動機は1799年にエジプト遠征から引き揚げブリュメールの軍事クーデターで総裁政府を倒して統領政府を樹立、自ら第一統領となったナポレオンへの期待であることは通説通りです。異なるのは、革命後のフランスを掌握・平定し、国民の人気抜群の彼に交響曲をプレゼントして取入ることで、ウィーンで評価はされていても期待に見合う見返りのない現実を変えたいという動機だったと考えることです。

丸めてしまえば、給料も安いし出世できそうもない今の会社を見限って、自分を認めてくれそうな外資系の社長に売り込みのレターを書いてしまおうということ。この試みをハプスブルグの足下で行うことは当然にリスクがありました。しかしナポレオンは対外戦争より国内の安定を重視し、オーストリアが1801年にリュネヴィルの和約を締結して第二次対仏大同盟から脱落したことによってリスクは低下しました。1802年3月にアミアン講和条約が締結され、ヨーロッパでは1年余りにわたって平和な期間が続いたことで、交響曲献呈プランの現実味はがぜん出てきたと思われます。

1804年5月18日、フランスを帝政に移行させナポレオンを皇帝とする議案が元老院を通過し、12月2日に戴冠式が挙行されたことでベートーベンは献呈を取りやめたことになっていますが、本件はもともとナポレオン個人への賛美という話に巧妙なすり替えが行われています(たぶん取り巻きの知恵)。真相はそうではなく、1804年から05年の間のナポレオンのやり口からオーストリアが再びフランスと戦争になりそうな危険な雲行きになったことです(第三次対仏大同盟)。敵将に献呈などして靡けば逮捕されかねない身の危険を察知したというのが真相でしょう。後にナポレオンにウィーンを占領され大敗北してしまうわけですからやめておいて大正解でした。

(3)「ビーダーマイヤー時代」という足かせ

それから12年たち、シューベルトの4、5番が書かれた1816年(4番はすでに1815年の9月頃から着手していた可能性があり、5番は1816年9月に作曲され10月3日に完成)はウィーン会議(1814-15)から3月革命(1848)に至る平和と繁栄の時代のウィーンの市民生活、思想、感情、その家庭生活や家具の様式等が語られるとき常に登場する「ビーダーマイヤー時代」の端緒期でした。それは産業革命の恩恵で台頭したブルジョワ市民未満の小市民階層が、政治に関与せず、貴族政を脅かさない存在に自らを封じ込め、簡素・朴直・平凡の生活の中で徒らに虚飾に走ることを堪(こら)えていた時代です。カント、ヘーゲル、ゲーテ、ベートーベン、というドイツ精神文化の保守本流からすればビーダーマイヤー的な文化(この命名はベートーベンの死後だが)は今ならポップなサブカルに近く、形や機能の洗練とはいっても皮相、安直な大衆文化でした(その末裔にヨハン・シュトラウスのウィンナ・ワルツが来る)。ベートーベンはエロイカによって精神的には政治関与の危険水域にいましたが、シューベルトはサリエリにもベートーベンにも届かない、氏素性からしてブルジョワ市民未満の小市民階層でありました。

ベートーベンもシューベルトもフリーメイソンであった文書記録はありませんが、ウィーンにおけるフランス革命直後世代の精神風土は、スーパー小市民になってもそれ以上の上昇の期待が持てないヒエラルキーの打破を是とすることであって何ら不思議ではありません。そこから自由であるメーソンは彼らにとって忌避すべき場でもなく、彼らの一世代前のモーツァルト、ハイドンはいたって自然にメイソンでした。16才まで作曲の師匠であったサリエリもそうであったとことをフリーメーソン音楽の研究者ロジェ・コットは認めています。この手の話はすぐ都市伝説に結び付けられますが、メイソンは元来が石工の職人組合で親方・徒弟の制度で手作業に従事する職業、階級に共通の意識はあっておかしくなく、ちなみにハイドンの父は車大工でしたし、作曲家も料理人と同じ職人階級でした。一世代前のモーツァルト、ハイドンが堂々と入会し、後輩はしなかった。両者の違いはひとつだけ、「ビーダーマイヤー時代」というそれを控えさせる空気の制約があったということなのです。

(4)モーツァルト風は確信犯

本稿はシューベルトの5番がモーツァルト的ですねという毒にも薬にもならない感想文に皆様の貴重なお時間と労力を費やしていただこうというものではなく、なぜ5番がそう聞こえ、なぜシューベルトが貴重な時間と労力と五線紙代を費やしてまでそう聞こえるように書いたのか?という疑問の提示と、それへの私見を公にすることです。5番はモーツァルトへの畏敬や思慕の念から音符が天才に降ってきてそうなったのではなく、そう聞こえるように確信犯的に、そう書かれているのです。

交響曲第4番「悲劇的」はハ短調の調性からベートーベン的とされるのが通例ですが、第1楽章の序奏のような音楽を彼は書いていません。むしろ僕にはモーツァルトの「フリーメイソンのための葬送音楽」ハ短調(K477)に聞こえます。K477の最後から3小節前にハ短調(Cm)のドミナント(G)の半音上、つまりA♭が置かれますが、このナポリ6度はピアノ協奏曲第24番ハ短調K491で支配的ともいえる重要な役割をするのです。

交響曲第4番「悲劇的」が最後にハ長調になる。これはメイソン的作品と見做されているハイドン「天地創造」の冒頭の「混沌の描写」がハ短調から Und es ward Licht(すると光があった)のLicht(光)でいきなりオーケストラがTutti でハ長調の最強奏となる、これがベートーベンの第5番、運命のモチーフであり、シューベルトはそれを意識してこのコーダを書き、しかも念を押すようにハ音をユニゾンで3回(フリーメイソンの符号、魔笛で顕著)鳴らして曲を閉じているではないですか。お聴きください。

モーツァルト、ベートーベンと同じ職人であり彼らほどスターダムにはない一介の教師だったシューベルトが先生のサリエリの地位に就く見込みは皆無でしたから、記録文書に名前がなくとも彼が精神的メイソンであった可能性は否定できず、ジャック・シャイエ、ロジェ・コット、ブリジット・マッサン、キャサリン・トムソンという音楽学者がそれを認めています。4番、5番はベートーベン、モーツァルトの2つのオマージュではなく、その両人をも貫くメイソンという糸でくくられる楽曲というのが私見です。

(5)和声的解題

5番がモーツァルトを意識して作曲された証拠をお見せしましょう。まず、何といってもいきなり「アマデウス・コード」(ここではB♭、Gm、E♭、F)で開始すること。僕の知る限り唯一の曲です(モーツァルト本人にもなし)。

鳴る音は優しいですが、さあ、皆さん、モーツァルト風に行きますよ!というある意味でアグレッシヴで挑発的な前口上ですね。第1楽章展開部ではこれのバス進行で次々と転調の連鎖まで行われますから、モーツァルトになじんでいる人ならメッセージは通じると思ったことでしょう。「アマデウス・コード」とは何か、こちらをご覧ください。

第一主題はC、D♭7の交代からジュピター終楽章終結の金管の諧謔リズム(タンタタタンタンタン)でハ音で終ります。第2主題はCをドミナントとしてヘ長調で出ますが、D♭7 がドミナントの半音上として機能して F を導きます。

第2主題は一見モーツァルト的な足取りで進みつつ、2度目が主調に落ち着くと見せかけて予想外の変ニ長調に飛んでしまいます(青枠部分)。ここはD♭とそのドミナントであるA♭の繰り返しですが、B♭ーF、F-C、D♭ーA♭の3つの4度関係で主調の長2度上下に及んでいます。このような4度関係のペアをドミナントの半音上にのせる設計はモーツァルトのP協24番と同じです。より平明な例としてはP協17番の第1楽章、オーケストラ導入部の最後の方でG-Dに対して不意にE♭ーB♭を「ぶちこむ」きわめて印象的な部分があります。5番を聴きこむと、それは逆にシューベルト的に感じるほどの不意打ちとなっています。

展開部はヘ長調を用意した変ニ長調に転調します。D♭ーA♭が決してオマケでない意思表示のよう。どこか彼岸にぽっかりと魂だけが抜け出して浮遊したかのような不気味な怖さがありますが、これはモーツァルトP協24番ハ短調、K491の終楽章の最後の最後、A♭ーE♭7ーA♭ーE♭7-Gm-D7-Gm の対外離脱を連想するぞっとするような和声連結を、死ぬのを嫌がるように繰り返してはまた体に戻る、この部分、CmのドミナントがGで、その半音上のA♭(上記、「フリーメイソンのための葬送音楽」ハ短調のA♭を思い出してください)のまたドミナント(ドッペル・ドミナント)のE♭です。シューベルト的な転調ですが実はモーツァルト的であり、フリーメイソンに関わるときのモーツァルト的であるのです。

第2楽章です。最初の2小節のE♭ーB♭7-Cmは僕が命名した「連体止め」でモーツァルトの得意技です。

この楽章はそれを含めて、魔笛の第2幕への序曲の雰囲気が満載です。変ホ長調ですが第2主題はこれまたドミナントの半音上の変ハ長調に。再現部はドッペル・ドミナントである変ト長調に飛び、やはり第1楽章と同じフリーメイソン的モーツァルトの宇宙圏内にあるのです。変ホ長調主題を再現するために半音階で上昇するバスはリンツ交響曲第2楽章のそれであり、コーダはヘ長調ピアノソナタ K332の緩徐楽章の最後の部分がこだまします。

第3楽章、ト短調メヌエットです。これはト短調交響曲K550の第3楽章でしょう。トリオに入る直前のここはモーツァルト「ジュピター」第3楽章のやはりトリオに入る前のオーボエとファゴットによる和声的下降を想起させます。

この楽章はシューマンの第1交響曲のスケルツォとトリオに霊感を与えてるように思います。彼がウィーンに滞在したのは1838-39年、1番は2年後の作品です。

以上、弾いてみて気づいた部分をあげましたが、弱冠19才のシューベルトがモーツァルトをよく研究し、特徴を見事につかんでこの曲に素材としてちりばめ、ト短調交響曲K550とまったく同じ楽器編成で作り上げたのが5番であるという結論です。

(6)5番は「古典交響曲」である

彼はエロイカという革命的作品が出た12年もあとになぜこれを書いたのでしょう?学校の小規模のオーケストラを前提としていたという制約もありましたが、冒頭に記したように、ウィーン会議閉幕の翌年に完成した事実は注目すべきです。会議は「王政復古」にベクトルを合わせたのですが、ナポレオンが失脚してフランス王に即位したルイ18世の政治が民衆の不満を買うなどボナパルティズムの火は消えたわけではなく、歴史を知る我々はフランス革命の理念が欧州各国へ飛び火して行くことになり復古は破れることを知っていますが、この時点では両方の可能性がありました。先行して書いた4番のフリーメイソン的な色彩は、フランス革命の思想的なベースであるであるメイソンに自分が共鳴する隠喩でありました。そう考える根拠はベートーベンにあります。第九の「歓喜に寄す」の歌詞はフリードリヒ・フォン・シラーがメイソンの集会のために書いたものです。フィデリオの歌詞にもメイソン的要素があり(魔笛をモデルにしたのだから)、彼自身はメイソンでありませんが、その性格から、生まれに関わらず貴族も平民も平等に扱う思想に共鳴しなかったはずはなく思想はメイソン的でした。シューベルトは運命交響曲と同じハ短調(♭3つ)でフランス革命派寄りの姿勢を思想を明確にしたと思います。

しかし同時に、ウィーン会議の動向から貴族社会が復活する危険な空気も感じていました。だから4番と同時に彼らの音楽趣味にあわせてモーツァルト晩年の様式に復古した交響曲を書いておこうという意図があったのではないでしょうか。おりしも始まった、のちにビーダーマイヤー期と呼ばれることになる社会は、市民は政治に関与しないノンポリであることをベースとしています。つまり最上層にいるのは貴族という前提をとっている。それはモーツァルトが依存して生きた程の貴族との距離感を復古させるということでもあり、ということは作品を聞いていくれる顧客は彼らということになります。「モーツァルト風」の趣向はモーツァルトを知る者だけに効果があります。1791年ごろにはまだ存在していなかった新興ブルジョアジーに向けてその趣向をこらしてみせることはあまり効率の良いマーケティングではないでしょう。

つまり5番は①フリーメイソン(フランス革命)思想寄りであることのカムフラージュ②フランス革命思想が停滞し王政復古になることへのリスクヘッジ、という意図をもって、わかる人にはわかるモーツァルト和声をふんだんに盛り込んだ「確信犯的擬古趣味による交響曲」だったというのが私見です。それと似たことを近代に試みたのがセルゲイ・プロコフィエフの「古典交響曲」(交響曲第1番)であることは言うまでもありません。彼はハイドンの精神で書いたと語っていますが、第2楽章などモーツァルト的でもあります。本稿で改めて思いましたが、「モーツァルトみたいな交響曲を書いてください」と注文されてビビらない作曲家は世界のどこにもいないでしょう。そのつもりになっても、できたスコアがジュピターや40番と比較されて・・・(失笑)・・・なんてことになれば。これほどハイレベルで創作し、自分の作風に自然に溶け込ませ、しかもまだ19才だったというシューベルトの才能には震撼するしかありません。

ご参考に僕の好みの演奏を2つ挙げておきます。

シューベルト交響曲第5番変ロ長調D485

イシュトヴァン・ケルテス / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウォルフガング・サバリッシュ / ドレスデン・シュターツカペレ

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「量が質を生む」(大フーガ と K.546)

2018 AUG 9 13:13:32 pm by 東 賢太郎

データによると書いたブログは1774本になるが1675本だけ公開した。だから99本は捨てたか未完だ。モーツァルトに未完作品がなぜあんなにたくさんあるか不思議だったが、案外こんなことかもしれない。いいと思って書きだしたがほかで忙しくなる。あるいは途中で気乗りせずしばらく放っておく。そのうち忘れるか当初の情熱が失せてしまうというところではないか。

僕は男はprolific(多産)であるべきと思っていて、モーツァルトやワーグナーが生涯に書いた楽譜はまずその物量に羨望を覚える。物量はエネルギーに起因する。ゴルフなら飛距離だ。「飛距離だけじゃない」が通用するのは素人同士の話で、まっすぐ300ヤード飛ぶプロに僕らが小技を鍛えて勝つことは全く不可能である。何事もやる前からマイナーリーグ狙いというのはポリシーにない性分だ。

彼らが魔笛や名歌手だけ書いていても名は遺したろうが、実はそういう現実はない。ああいうずばぬけた質の作品は膨大な物量を(凡作を含めて)書いてこそ産み出せるのであって「量が質を生む」とはそういうことだ。始めて5年10か月だから1880日ほどで、捨てたのを入れるとざっくり1日1本というのはクオリティはともかく僕としては限界物量で、これ以上の挑戦は無理だから質も限界的ということになるのだろう。

ブログを誰に向けて書くかというと、誰でもない。ビートルズのタイトルにあった Nowhere Man(for nobody)だ。モーツァルトの和声を分析したところできわめて一部の人しか興味ないだろうし、野球技術のことを書いても経験者にしか通じないだろうということも想像がついているが、それを危惧しても何もおきない。だから、おもてなし精神なしという意味では不親切でユーザー・アンフレンドリーだと思う。

しかし、どこの誰かも知らない人の文章がフレンドリーだからといって読まれるわけではないだろう。そんな暇な人はいない。おもてなしだけで飲食店が繁盛しないのと同じだ。悪貨が良貨を駆逐するのは悪貨に人気があるからではない、良貨は選別されて退蔵される(蔵にしまいこまれてしまう)からだ。書く側が良貨だと信じることだけ、つまり、分からない人には分からないが、分かる人にはよく分かる本質的な事を書くのが本来のコーテシー、おもてなしと思う。

ベートーベンは弦楽四重奏曲(SQ)でそれをやった。ピアノソナタは自分のために、交響曲は大衆のために書いた。SQ第13番作品130の終楽章だった大フーガは初演でまったく理解されず、第7交響曲が対象としたような大衆にわかりやすい楽章に差し替えを迫られてしまった。19世紀を通して理解されない事態は変わらなかったが、百年たってストラヴィンスキーがこれを「永久に現代的な楽曲」と称賛した。良いものは発見される。

大フーガの終結部、14分35秒のユニゾンに第8番、唯一大衆向けに書かなかった交響曲の第2楽章が聞こえる。他の交響曲はそうではなかったが、8番だけは大フーガ路線で命脈を保ったのだ。こういう質の作品が量を生み出せない人、prolificでない人の手からこぼれ落ちたり、何かの拍子で天啓のごとく降ってくることは絶対にない。

大フーガはまたモーツァルトのK546(アダージョとフーガ ハ短調)の血を引いている。下のビデオの3分20秒からのフーガをお聴きいただきたい。ベートーベンは交響曲をフーガで終わらせるアイデアを温めていたが、第九交響曲でそれを合唱に置き換えてしまい、フーガはというと翌年の作品130の終結に持ってきたのだ。

このK546はK426の編曲だが、交響曲第39番(K543)と40番(K550)の間に書かれたことにご注目されたい。41番(K551)にフーガ風の終結がやってきた出自を物語る作品である。後に三大交響曲を聴かせる想定だった大衆にK546を理解させようとモーツァルトがおもてなし精神を発揮した形跡は皆無だ。それが第九交響曲を前年に書き終えて同じ心境にあったベートーベンの心に共振したのではないかと思う。

三大交響曲を書いた日々のモーツァルトにとって、書いてみようという本音の関心領域はK546のような作品だった。意識が Nowhere Man に向けばどうしてもそうなるのであり、K491(ピアノ協奏曲第24番ハ短調)で大衆に理解されないことは経験済みだった。ではなぜ、そんな中で、あれほど人口に膾炙する三大交響曲を渾身の力を込めて書いたのだろう?誰との委託も契約もないのに・・・。その謎がきれいに解ける仮説は何度も書いたのでそちらをご参照いただきたい。

歴史は史実から「演繹法的に」書くしかない。モーツァルトの1787年以降について歴史家の筆が鈍るのは、非常に筆まめで生活の細部までdescriptive(細々既述して)かつ meticulous(変質狂的に几帳面)な指示を息子に与えていたレオポルドが亡くなって、一級文献であった父子の手紙が消えるからだ。旅先から妻への他愛ない私信やプフベルクへの借金を無心する手紙の全体の分量に対する比率が必然的に増えてくるが、それはそちらがにわかに重要になったのではなく、父の手紙が質、量ともに重かったことの間接的な証明に他ならない側面もある。

クラシック音楽の評価は後世の他人の叙述の多さが作る。古いからではなく、「語られた言葉の物理的な総量」が、何物であれ、シェークスピアでも論語でも万葉集でも、クラシックになるかならぬかを決める。従って父が膨大な物量の手紙という文献を残したことが息子の評価に貢献したことは否定しがたく、それは父の群を抜いた知性が資料の一級性を担保し、それが後世の一級の知性に響いて何かを叙述するインセンティヴを与えてこそのことだった。「モーツァルト」は肉体も知性も技術も名声も、あらゆる意味で prolific な父レオポルドの作品であった。

歴史は史実から演繹法的に書くしかない。これは言うまでもない絶対の法である。しかし史実と確定した一級文献がないか足りない場合、後世の人間が歴史を叙述するために残された方法は二つしかない。何も書かないか、「帰納法的に」書くかである。そのことを無視して、何がどうあろうが演繹法に拘泥するという姿勢を貫くならば、プフベルク書簡の本数が増えた事実だけに着目し、モーツァルトは生活に困るほど貧乏だったと推量的に結論するのがあたかも合理的だということになってしまう。そしてその通り、今現在はそれが通説となっているのである。

しかし、毎日のように借金申し入れの手紙を書いて「モーツァルトは生活に困るほど貧乏だった」と結論したはずの通説が、お金にならない作曲を(ハイドンセット以外に)引き受けたことのないモーツァルトが、何の契約もなく(その一級資料もなく)、誰どう見ても渾身の力作である交響曲を3つも一気に書いたことを不思議と思っていない。自分で言っていることの矛盾を「彼は天才だから」で片づけて、「自分の言ってることが非合理ではないか?」と疑う精神を持ちあわせていない人が絶対の法だと主張するなら、「演繹法」のご利益を万人に納得してもらうのは苦しいということにならないだろうか。ロジカルシンカーがそういうものをまじめに相手にすることはだんだん減っていくと予言しておきたい。

帰納法は空想のSF小説ではない。「貧乏だった」を否定するか「資料に残っていない理由があった」と推量するのが合理的と結論するロジックの産物なのである。合理性に則るのが知性の絶対の法である。モーツァルトは使うだけのカネに困ってなかった(キャッシュフローは回っていた)が、能力に見合うだけのカネと名誉がない不満を持った徹底した practitioner(実務家)というのが僕の仮説だ。そうだからこそ、彼は契約なしに三大交響曲を書こうという決断に至ったのである。僕はどんな大家が主張しようが、手紙、楽譜という一級資料である一次資料と、政治・経済・社会環境に関わる二次資料しか信用しないが、前者の物量の多さは(日本語に翻訳されたものとしても)当時の作曲家に類例がなく、「量が質を生む」とはここでも真なりと感じる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期・小林研一郎のマンフレッド交響曲

2018 JUL 7 2:02:31 am by 東 賢太郎

指揮=小林 研一郎

ピアノ=エリソ・ヴィルサラーゼ

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 作品58

(7月5日、サントリーホール)

今や日本を代表する指揮者である小林さんには思い出がある。1996年だったと思うが、共通の知人の紹介でアムステルダムでゴルフをご一緒して、夕刻にコンセルトヘボウでコンサートがありご招待いただいた。オーケストラはオランダ放送交響楽団で前半がリストのピアノ協奏曲第1番、後半がチャイコフスキーのマンフレッド交響曲だった。残念ながらゴルフの負けの悔しさで頭がいっぱいであり、リストは興味ないし交響曲もいまひとつ馴染めておらずあんまり覚えていない。しかし正面に観ていた小林さんのオケの掌握ぶりは目覚ましく、その姿はしっかりと記憶に焼きついている。

今や日本を代表する指揮者である小林さんには思い出がある。1996年だったと思うが、共通の知人の紹介でアムステルダムでゴルフをご一緒して、夕刻にコンセルトヘボウでコンサートがありご招待いただいた。オーケストラはオランダ放送交響楽団で前半がリストのピアノ協奏曲第1番、後半がチャイコフスキーのマンフレッド交響曲だった。残念ながらゴルフの負けの悔しさで頭がいっぱいであり、リストは興味ないし交響曲もいまひとつ馴染めておらずあんまり覚えていない。しかし正面に観ていた小林さんのオケの掌握ぶりは目覚ましく、その姿はしっかりと記憶に焼きついている。

僕はゴルフでコテンパンに負けた記憶はあまりない。だから小林さんは大変に、特別な方なのだ。とても気さくでよく語られ話題も豊富であり昼食は大盛り上がりで楽しかったが、たしか54才で始めたとおっしゃられたゴルフはとても強かった。初心者とナメていたらスタートの前に「僕は肘から出る『気』で人を動かす商売なんで、エイっとやって、みなさんここぞのパットは外させますよ」、なんて指揮者らしい手振りで笑わせた。もちろん冗談と思っていたら本当にパットが入らなくて調子がおかしくなり、ニギリでコテンパンに負けてしまったのだ。エイっをやられたのだろうか。

驚いたのは記憶力で、初めてのコースでホールアウトしてからなのに各人のホールごとのスコアはもちろん、何番ホールで誰が2打目を何番アイアンで打ったなんてことを覚えておられる。自分のことを自分より覚えている人に初めて会った。そんなに見られていたのかと唖然だ。こういう人が指揮台にいたらオケの楽員は気を抜けないだろうということがわかった。百人を同時に見ていて、各人が何をしているか楽譜を記憶しているのだから。暗譜で振るとはピアニストの暗譜と違う、支配するためなのだ。指揮者とはこういう超人なのだと思い知った。思えば僕は人生で数多の超人にお会いしてきたが、ゴルフという人間が透かし彫りになるゲームでの小林さんの超越ぶりは疑う余地もない。

そういえば芸大に入る前は「陸上をやってました」とおっしゃってたっけ、きっと足も速かっただろうし全身がアスリートなのだ。この文武両道ぶりは鮮烈であり、指揮者という職業は僕にとって神のようなものだから、その人に運動まで負けてしまうと男として完敗感は救い難い。だからコンセルトヘボウで音楽などそっちのけだったのだろう。済んだことは忘れる性格だから他人のクラブどころか自分のだって覚えてなかったが、これ以来悔しさのあまり僕は知らず知らず影響を受けていたと思われ、相手の成すことを細かく観察するようになってマッチプレーが強くなったとさえ思う。

だから、小林さんというと僕にとっては音楽以前にまずゴルフのニギリが強い人という印象が強烈なのだ。やわな芸術家などという感じはぜんぜんない、これは否定的な意味ではなく僕にとっては最大の賛辞である。音楽はそりゃあ子供の時から女の子と一緒にピアノやってたんでしょでおしまいだが、始めて日が浅いのにあれほど勝負が強いというのは、まったく捨て置けない、ただ者ではないのである。あれがゴルフであり、野球でなかったのが唯一の救いだ。

この日の読響の掌握ぶりはまずあの時のエイっそのもので、懐かしくさえある。あれならオーケストラは動かせるだろうと納得至極だ。近くで拝見していたが、肘の『気』は健在で棒の動きのイメージ通りに弦が深みある音を発する。マンフレッドはN響でもアシュケナージとペトレンコで2回聞いて、それでもつまらない曲だと思っていたが、ついに初めて楽しめた。4番と5番の狭間の曲だがロ短調でもあり悲愴に通じる音もする(プロットもマンフレッドの死で終るから似る)と思えば、白鳥の湖であったりロメオとジュリエットであったりもする。

前半のベートーベンP協1番。はっきり言って、良かった。エリソ・ヴィルサラーゼは初めて聴いたが、1番の実演では僕のきいたベストの一つ。打鍵は強くフレーズは明瞭に弾き、歌うべきは歌う。終楽章の強靭な推進力、骨太な輪郭、愉悦感はなかなか出るものではなく、あのように弾かないと曲に埋没して負けてしまうから意外とこれは難しいのだろう。タイプこそ違うがギレリスがマズアとやった演奏を思い出した。これが存外に良かったものだから後半も集中力が切れなかったと思う。オケもティンパニを強打してメリハリと色彩感にあふれ、小林さんこの1番は素晴らしい、ヨーロッパのオケを思わせるあの彫りの深さは日本のオケからあまり聞いたことがない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クリーヴランド管弦楽団を聴く

2018 JUN 8 19:19:19 pm by 東 賢太郎

プロメテウス・プロジェクトと銘打たれたクリーヴランド管弦楽団(以下CLO)ベートーベン(以下LvB)交響曲全曲演奏会(フランツ・ウェルザー=メスト指揮)のうち1,3,5,8,9番を聴いた。関心はジョージ・セルおよびクリストフ・フォン・ドホナーニによる全曲のクオリティの高さ、ブーレーズの春の祭典のオケであることによる。このオケは89年にロンドンでドホナーニによるマーラー5番を聴いただけだからほぼ初めてといえる。3番は天覧演奏会であったことは既述した。

まずは、何度も申し訳ないが、サントリーホール(以下SH)の悲しいアコースティックにつき書かざるを得ない。席は常にSのどこかであり、何十回もここで聞いただろうが、ピアノリサイタルは別としてオケに関して音がいいと思ったことは一度もない。ご異論はあろうが僕は欧、米、香港に16年住み世界の代表的ホールはほぼ全部聴いた。逆にウィーン・フィル(VPO)、チェコ・フィル(CPO)など本拠地での音を知っている世界の代表的オケをSHにおいて聴きもした。その結論をCLOが塗り替えなかったというのが今回の3回の演奏会の結論だからどうしようもない。

SHは音が上方に拡散し楽器の位置が明確にわかる(形状はどことなく似るベルリン・フィルハーモニーは一見そうなりそうだがならない)。残響はあるがブレンドが不十分で低音も拡散してよく鳴らない。僕はフィラデルフィアのアカデミー・オブ・ミュージックの弦の鳴りとブレンドが悪く低音が「来ない」アコースティックに辟易して2年間も我慢を強いられたが、多くの指揮者があそこで鳴らすのに苦心した文献がある。SHはそれをそのまま体育館に持ち込んで残響をつけたようなものである。今回ウェルザー=メストはコントラバス9本で臨んだがまだ足りない、というより、ブレンドという音響特性上複雑な問題だから12本にしたところで浮いてうるさいだけで解決はしなかったろう。

舞台で指揮者、奏者にどうきこえるのか不明だが、音が遠くまで行かない不安があるのではないか。だから旋律をゆだねられる第1Vnを高音域で歌わせようとなればホール特性、増強した低弦のふたつに対抗する必要から知らず知らず強く弾く傾向になるのではないか。ところがこれが問題だが、奏者の位置がわかるという特性はVn奏者個々の音が分離して聞こえることであって、ピッチのずれやヴィヴラートの揺れ(物理の言葉を借りるなら「位相」の変化)がクリアに聞こえてしまい、図らずもの強めのボウイングで増幅される。奏者個々人は気づかないだろうし指揮者の耳にどうなのか是非伺ってみたい。僕の想像だがそう考えないと説明がつかないほどここのVnの高音域のffはきたない。弦が売りであり、世界の耳の肥えた人が100年以上もそう証言してきたVPOやCPOの弦でもだめだったのだから僕にこの仮説を放棄する理由がない。CLOも同様だった。

それはもちろん演奏側の責任ではない。米国のメジャーはどこもそうだが個々人の音量が大きく敏捷性も高い。カーチス音楽院の学生の技術は大変に高度だったが、あそこの上澄みレベルの人がメジャーオケにいるのだから当たり前である。木管の木質の、特にクラリネットのベルベットのような美音が大きく響いたが隣りのファゴットは唖然とするほど聞こえないなど、これもホールの音響特性の何らかの欠陥と思われる不満もあったが、時にミスが目立ったホルン以外はメジャーの貫禄を見せた。テンポはアレグロは速く、5番はかつて聴いた最速級だ。LvBの交響曲の新機軸のひとつにコントラバスの書法があるが、9本で一糸乱れずのハイテクで広音域を飛び回る大活躍を見ればビジュアルでも圧倒される。しかしそれがあの快速だと「体育館」の残響でかぶってしまうのも困ったものだ。

また、指揮者がタメを一切作らず、むしろ伝統的には伸ばす音符を短めに切り詰めるものだからいつもフレージングが前に前につんのめる感じになる。これが快速と相まって興奮を生む図式なのだろうが、セルやドホナーニはそういうことがなく、ウェルザー=メストの個性とはいえあんまり大人の演奏様式と思わない。彼はLvBを人類に火を持ち込んだプロメテウスになぞらえた説をプログラムノートで開陳している。確かにLvBは音楽に火を持ち込んだが、仮にそうだとしてもそれは動機があっての結果であって、LvBがそうせざるを得なかった身体的理由(心理的動機)の方に重点を置いている僕にしては、あのテンポは皮相的に思える。それなら難しいこと抜きに音楽的快感に徹したカルロス・クライバーに軍配が上がるし彼は5,7番というそのアプローチがあっけらかんと活きる曲で真骨頂を発揮したが、4、6番では落ち、僕の心理的動機説で重要な2,3番はついに手を付けなかったことは逆に評価する。商業的動機と無縁だったクライバーは音楽に正直な男だったのだ。

CLOの8番はセル、クーベリックの名演が耳に焼き付いておりこれが聴きたくて来たようなものだが、まったく大したことなかった。ウェルザー=メストはプログラムで8番の重要性を力説しており、そこにおいては100%支持する。しかしオケは十分にうまかったが、指揮者の芸格が違うという印象しか残っていないから僕は彼とは主張が異なる、気が合わないということなのだろう。9番はソリストがこれまたボディが米国流超重量級で微笑ましい、あそこに日本人が並ぶとしたら力士しかない。米国人はつき合えばすぐわかるが、何であれ強い人が大好き、万事が強さ礼賛、strong, strong ! というわかりやすさである。第2楽章のティンパニ・ソロの5回目も強め、歓喜の歌のVc、Cbによる導入もあっけなく強めと誠に陰影を欠き、対旋律のFgは楽譜にない2番を重ねるのはセル盤の唯一の欠点で、それが理由であれは聴かないが、ちゃんと踏襲されていた。米国で第九は年の瀬のお清め感、お祭り感などとは皆目無縁なのだ。

いつも思うのだが第九でソリストばかりいい格好をするのはどうも違和感がある。そうなってしまう曲だからということにすぎないのだが、4人が歌っている時間は10分もないだろうに、あそこで当然のごとく一人で喝采を浴びてそりゃそうざんしょという態度をとれない人はきっとオペラ歌手に向いてないんだろう。そう思うと野球のピッチャーもその傾向は否定しがたいが、さすがにこの曲は10対8ぐらいの打撃戦でなんとか勝ってあんたお立ち台に立ちますかみたいなものであって、少なくとも僕はむずかしい。

すると、舞台上でふと目についたのだが、ヴィオラの後ろの方で弾いていた白髪のおじいちゃんであった。立ち上がって楽器をもってこちらを向いて軽く一礼する、そのけっして目立たない地味な笑顔と姿がすばらしく素敵で格好いいのだ。男前であるとかそういう部類のことでは一切なく、権威めいた威圧感などまったくなく、家庭では良きパパであったのだろう、ひょっとしてセルの時代から人生をヴィオラとともに誠実に生きてこられたんだろうなという味がじんわりとダンディであって、タキシードとボウタイが似合う。どんな性格俳優だって及ばない、人生がにじみ出た外見だけで心から敬意をいだいてしまう、ああこりゃあすごい、ああやって年を取りたいもんだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ベートーベン 交響曲第2番ニ短調 作品36(その1)

2018 MAY 30 2:02:03 am by 東 賢太郎

先日のこと、会議室で電話をしていたら右目に「あいつ」がいるのに気づいた。いつもそうやって不意に現れる、黒っぽいぶよぶよしたものだ。視界の中をふわりふわり泳いで、目線を動かすとその方向に、まるで敏捷な魚がきびすをかえすようについてくる。

蠅ぐらいの大きさなのだが、飛蚊症というつつましい名前がついている。とんでもない、6年前に左目に初めて現れたときは巨大なゾウリムシに見えてぎょっとした。すぐ眼科に行ったが「老化ですね」でにべもなく、こういう会話になった。

「先生、治りますよね?」「いえ、残念ながらヨード剤を飲んで小さくなるかどうかです。どうしてもというなら眼球の手術が必要です」

そんなのは嫌だ。とすると一生治らない、逃げられませんと宣告されたようなもので、こう書く今もPCのスクリーン上を飛び跳ねてるし、寝ても覚めても消えることはない。ここからはその人の気の持ち方の問題になってくるのであって「一生つき合うしかないね」と笑いとばせる人もいれば、悪くするとうつ病になって自殺を考える人もいるかもしれない。

医者は「病気ではないから心配いりません」というが、悪化して失明することはないということだ。後者の人の問題は眼科的なことではない、邪魔者と終生暮らすことになる精神の鬱屈だ。病でないものを持病と呼ぶのは適当でなく、宿痾(しゅくあ)という、「痾」は治りにくい病のことでそれがべったりと宿ってしまう因縁めいた語感がその束縛には似合うと思う。嫌な奴に取り憑かれたものだが、確かにこれは老化でおよそ誰でも大なり小なりなるようだから気は楽だ。

もうひとつ暗い話で恐縮だが、パニック障害というものがある。これも私事になるが、僕は閉所で鼻づまりになると呼吸できない恐怖がおき、歩き回ったりじっとしていられなくなる。元プロ野球選手の長嶋一茂氏が経験談を出版されたが、僕も香港で危なくなった。それになったらどうしようと飛行機が怖くなり、どうしても乗る勇気がない。東京の会議に真剣に船で行こうと焦った。なんとか自己暗示をかけて飛んだが地獄の思いだった。そこから閉所が怖くなり、今もアイル席でないと乗れず床屋も歯医者も時にコンサートホールも危なくなった。

呼吸できないとなって一度もできなかったことはない。フェイクの恐怖なのだがしかし本当に恐ろしい。周囲も驚かせてしまうからそれも恐怖をそそる。長嶋氏は医師のいう事を聞いたようだが、僕の場合診療中に女医さんの質問にぶち切れて退出してしまったからアウトだった。そこまでおかしかった。以来これにいつ襲われるかわからないというのがまた別の恐怖であって、常時なんとか忘れるしかない。何かに夢中になって、宿痾から気をそらす努力が必要となった。

長嶋氏は「以前から憧れていた極真空手に傾倒した。楽しいことに夢中になって気を紛らわせる。それがパニック障害克服の鍵のひとつだと気づくのは、かなり後だった」と書かれているが、僕の場合はそれにあたるのが2010年の起業だった。楽しいどころかものすごく大変だったが、大変だから忘れられるのだから大変な方がありがたい。苦労を喜ぶという妙なことになってしまい、そんな倒錯した人生を生きてどうするんだと悩んだ。

それを解決してくれたのはずいぶん飲んだ安定剤ではなく、ベートーベンだった。3番と2番の交響曲だ。他のどれも聴く気すらしなかったのにこの2曲だけが、すぐに効いたわけではないがじんわりと心に浸透し、しまいには曲に没入し、とうとう何に悩んでいたのかわからなくなってしまった。3番と2番は作曲家が耳疾の進行におののきハイリゲンシュタットの遺書をしたためた時期の作品だが、そういう意識で触れた訳ではない。たまたま聴いて、何か作品の波長がこちらの心の波動にうまく寄り添ってくれる感じがあったのかもしれない。

ベートーベン(以下、Ludwig van Beethovenを略して ”LvB” と書く)は20代後半あたりから耳疾という宿痾と戦った。音楽家にとって致命的であり、他の事に夢中になって気を紛らわせて済むような生易しいものではなかった。しかし、冷静に考えれば、彼は聴こえなくてもあれだけの音楽を書くことができた。書けないから悩んだ形跡はない。むしろ聞こえないことでどうせみんな俺が変だと思ってるんだろうと、社交ができなくなる悩みを遺書に綴っている。しかし、ここも冷静に資料を読み込むと、周囲は難聴には理解もあり優しかったという印象がある。

LvBは難聴が進む恐怖によって重度のパニック障害に陥っていて、そのためにピアノの周りをぐるぐる歩き回ったり奇矯に見えるパニック行動をして周囲を驚かせてしまった。その周囲のリアクションが彼にショックを与え、聞こえないせいだと思い込み遺書の悩みの告白に至ったのではないかと思う。そういう理由から彼が大家に追い出され、ウィーンで20回以上も引っ越し、奇妙な行動をすると各所に書かれ、好きな女はたくさんいたが結婚はできなかった、そういう事実が仮にあったとしても、僕はそれをいとも自然に受け入れることができる。むしろ、そりゃそうでしょ、と。

難聴は周囲に既知だったがパニック障害という病気は当時は誰も知らない。だから周囲はそれを天才の天才たるゆえんの破天荒な性格として記録した。そしてそのイメージをもとに尾ひれがついてこの音楽の教科書でおなじみのLvBの肖像画が偶像化していったのではないかと想像している。

(つづきはこちら)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

N響定期(シベリウス「4つの伝説」など)

2018 MAY 14 1:01:57 am by 東 賢太郎

ベートーヴェン/ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

シベリウス/交響詩「4つの伝説」作品22 ―「レンミンケイネンと乙女たち」「トゥオネラの白鳥」「トゥオネラのレンミンケイネン」「レンミンケイネンの帰郷」

指揮 : パーヴォ・ヤルヴィ

ヴァイオリン : クリスティアン・テツラフ

テツラフは4年前にカルテットを聴いて面白かった。この日のベートーベンも期待はあったが、結果としてやや考えさせられる。プログラムによるとヤルヴィは曲によって異なる「サウンド」を重要な要素と考えるそうだが、ここでは古楽器演奏に近いものだったように思う。管も弦もここというパッセージは強めに浮き出て主張する。ティンパニは皮である。

ところがテツラフのカデンツァは独自なのは結構だがティンパニが入るなど、アーノンクールとやったクレメールほどではないがやはり現代を感じさせる。これが擬古的なオーケストラと調和しない感覚が断ち切れなかった。古楽器オケで伴奏するドン・ジョバンニが革ジャンで出てくる感じとでもいおうか。テツラフは音量があり熱演であったがピッチは甘く、そういう曲でないとしか言いようがない。

シベリウスはなかなか実演がない「4つの伝説」。これは良かった。こっちに時間をかけたのだろう、オケのサウンドはまさにシベリウスではまっている。4曲で1時間近くかかるこの曲は交響曲に匹敵する充実感が得られ、久々にシベリウスを堪能した。親父は十八番であり、パーヴォの2番はあんまり気に入らなかった記憶があるが、これならいい線だ。N響で交響曲をぜひ全曲やってほしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マリア・ジョアオ・ピリス演奏会を聴く

2018 APR 14 1:01:13 am by 東 賢太郎

あの32番は名演として語り継がれるだろう。

目には見えない何か偉大なものに接している感覚というのは、人生そうあるものではない。息をひそめた聴衆の尋常でない気配と空気がサントリーホールに満ち、最後のピアニシモが天空に吸い込まれると、自分が何に感動して涙まで流しているのかわからない。音楽を聴いてそういうことは、長い記憶をたどってもあまりない。

第一曲の悲愴はあれっという感じだった。引退を決めたのはこういうことかと落胆し、今日はそういう思いに付き合うことを覚悟した。それが第3楽章あたりから波長が音楽と合いはじめる。次のテンペストはぐっと集中力が増し、無用な力感や興奮は回避してこういうレガートなタッチでもベートーベンになるのかと感嘆する。

第一曲の悲愴はあれっという感じだった。引退を決めたのはこういうことかと落胆し、今日はそういう思いに付き合うことを覚悟した。それが第3楽章あたりから波長が音楽と合いはじめる。次のテンペストはぐっと集中力が増し、無用な力感や興奮は回避してこういうレガートなタッチでもベートーベンになるのかと感嘆する。

休憩があって、さて32番だ。聴くこちらも集中力が高まり、どんどん俗界から音楽に没入していく。こんなことは久しぶりだ。いかにピリスのオーラが強かったかということであり、この人は日本のラストコンサートにこれを弾くためにやってきたのだ。最晩年のベートーベンが書いた神のごとき音符がこんなものだったとは・・・。これは天から降ってきた啓示のようなものであり、僕は初めてそれをはっきりと感じた。

音楽というものは演奏するその人の全人格を投影したものだ。舞台を歩く姿が、その表情の変化が、もっといえば存在が音楽そのものに感じられる彼女が弾くと32番はああいう姿になる。人格とは性格だけのことではない、育ちであり経験であり思想であり教養であり信仰であり主張でもある。32番のような音楽はそういうものをすべて包含した人格が熟しきらないと弾けない、弾いてもいいが熟した聴衆にメッセージが感受されない。

なんという恐ろしい音楽だろう。

彼女の名前表記はマリア・ジョアン・ピレシュとされる傾向があるようだが、こういうことはあんまり意味がないように思う。ベートーベンをベートーヴェンと書く人もいるが、そんなに表音の正確性を期したいならビートホーフェンと書くべきである。日本語のphonetic notation(音声表記法)は限界があり、マックダァーナルドゥと書いてハンバーガー屋をイメージできる人はあまりいないだろう。マクドナルドは単なる認識上の「符号」なのであり、そんなものを不正確に気どったところで所詮なんちゃっての域を出ない。

彼女の名前表記はマリア・ジョアン・ピレシュとされる傾向があるようだが、こういうことはあんまり意味がないように思う。ベートーベンをベートーヴェンと書く人もいるが、そんなに表音の正確性を期したいならビートホーフェンと書くべきである。日本語のphonetic notation(音声表記法)は限界があり、マックダァーナルドゥと書いてハンバーガー屋をイメージできる人はあまりいないだろう。マクドナルドは単なる認識上の「符号」なのであり、そんなものを不正確に気どったところで所詮なんちゃっての域を出ない。

我々昭和人類にとっては彼女は断じてマリア・ジョアオ・ピリスである。そうでないとしっくりこないのでそう書く。ピリスのモーツァルトは大好きでLP時代から持っており、高純度の美音に惹かれてきたから僕はファンといえるだろう。レコードできくあの繊細なピアニシモやコケットなスタッカートは見事なレガートを生地に生み出され、ベートーベンを弾いているとは思えない脱力したポスチャーが音色に効いていることを舞台で見て初めて知った。

来週のモーツァルト、シューベルトが本当の最後、楽しみだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ヤノフスキ・N響 定期公演を聴く

2017 NOV 12 21:21:42 pm by 東 賢太郎

ヒンデミット/ウェーバーの主題による交響的変容

ヒンデミット/木管楽器とハープと管弦楽のための協奏曲

ベートーヴェン/交響曲 第3番 変ホ長調 作品55 「英雄」

指揮:マレク・ヤノフスキ 独奏:N響奏者(フルート:甲斐雅之 オーボエ:茂木大輔 クラリネット:松本健司 ファゴット:宇賀神広宣 ハープ:早川りさこ) (NHKホール)

ヤノフスキは懐かしい。ラインの黄金を1985年ごろロンドンで買った。当時リングを聴く暇はなかったがごらんの通りカット盤で安く、まあいいかの衝動買いだった。オケがシュターツカペレ・ドレスデンというのがたまらなく、スイトナーの魔笛の素晴らしいEurodiscのLPでそれほどこのオケに惚れこんでいた。

CDという新メディアが出てLPが安売りされた時期だった。しかし結果論としてそんなものは不要だった。これはルカ教会の音響を見事に再現する名録音であり、LP最後期の技術の粋を味わわせてくれる逸品だ。歌もDSKの音響も音場感も最高、盤質も最高。Eurodiscのマークが目に焼きついていて、これを見ただけでそそられるものがある。

第1曲しか買わなかったのは曲を知らなかったからで痛恨だ。後にしかたなくCDでそろえる。こういうものが出てきたわけだが、つくづく思うが、LPのほうがいい。正確に言うなら、CDに情報は欠けていないしこれは音源がデジタル録音だからアナログの方が良いからというわけでもない。複雑な問題をはらむので別稿にしたい。

第1曲しか買わなかったのは曲を知らなかったからで痛恨だ。後にしかたなくCDでそろえる。こういうものが出てきたわけだが、つくづく思うが、LPのほうがいい。正確に言うなら、CDに情報は欠けていないしこれは音源がデジタル録音だからアナログの方が良いからというわけでもない。複雑な問題をはらむので別稿にしたい。

今年はリングでも聴きたいなとライプツィヒでウルフ・シルマーがやるので計画したがやっぱり無理だった。ヤノフスキーの東京でのリング・ツィクルスも日にちが合わず断念してしまった。ヤノフスキーは1988年にロンドンのバービカン・センターでフランス放送響でサン・サーンスの第3交響曲を聴いて、曲はつまらないがインパクトがある指揮で印象に残っている。ゲルト・アルブレヒト亡き後ドイツ物の本格派が誰かと心もとなくなってしまったが、ヘンツェの交響曲集もあり、チェコ生まれだがドイツ保守本流でしかも硬派路線であるヤノフスキは期待したい指揮者である。

ヒンデミットの木管楽器とハープと管弦楽のための協奏曲は初めて聴いたが、N響の首席はさすがにうまい。フルートは特に。残響が少ないので木管とハープの音のタペストリーがこまやかに伝わり、弦とのアンサンブルも絶妙である。大変な聴きものだった。NHKホールでかえってよかったと思えた希少なものであった。こういうのをやってくれると嬉しい。

一方、エロイカは最初の一音でこのホールでは辛いなとお先が暗くなる。N響のせいではない。中央9列目にいるのに音が来ない。オケのフォルティッシモで隣の人と会話しても聞き取れるだろう。倍音がのってないから個々の単音がドライであり、バスも来ないからピラミッド型の豊饒な音響にならない。つまりドイツ物はそもそも論外なのである。

ちなみにサントリーホールも改修して少しはましかと思ったが何も変わってない。チェコ・フィルをS席で聴いたが、ドヴォルザーク8番の弦など、そっちだって欧州に比べたらたいしたことないJ.F.ケネディセンターで聴いた音に比べてもぜんぜん魅力がない。チェコ・フィルでそれだ、他は言うに及ばずである。香港赴任から帰国してがっくりきた日本の中華料理みたいだ。おれは昔こんなの食べてたのかという。

だからここはハンディ付きだ、紅白歌合戦専用劇場なのだと割り切って耳のほうを修正して演奏にのぞむしかない。第1楽章はまだ困難でたいして面白くきこえない提示部をくり返されるのは歓迎でなかった。オケは力演で弦のエッジは立つのだが、なにせ音の粘度もボリューム感もないからトータルとして華奢で軽く箱庭的だ。ヤノフスキの堅固な音造りのコンセプトは現地のホールでやれば大いに映えただろうが、これならそういう録音を家で聴いた方がいい。これも不幸だが僕はエロイカというとウルフ・シルマーのバンベルク響やショルティ最晩年のチューリヒ・トーンハレ管など一生に一度クラスの超弩級のを経験してしまった。どうしても比べてしまうから内容については書かないことにする。

だんだん耳が我慢してなじんできて、すると曲の偉大さが圧倒してくる。自殺願望を克服し乗り越えたベートーベンが、生きる意志をこめて並べ、組み立てた音には強靭な音魂がこもっているとしか思えない。それが心に乗り移ってきて、終わってみると元気をくれている。何という音楽だろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

トスカニーニはパワハラか?

2017 AUG 12 7:07:42 am by 東 賢太郎

昭和の昔にパワハラなどというものがあったら僕は真っ先に会社をクビになっていたろう。しかし仕事で罵倒したり罵声ぐらいはいくらも飛ばしたということであって、職場の地位・優位性を利用して人心にもとるよからぬことをしたことはないし、仕事では自分に対しての方がもっと厳しかったという苦しい言い訳ぐらいはある。

元々そういう性格だったわけではなく、中学あたりまでは他人には強くいえない弱っちい情けない子だった。そうでなくなったのは高校で体育会に入ったせいかと思っていたが、先輩の問答無用の命令と服従、あんなもんがそんなにいけないか?と疑問に思わないでもない。いかなる戦うための組織においても軍規は必要で、それがあそこでは長幼の序であっただけとも思える。

高校あたりから弱い子でなくなったのは、多分、早生まれで体が小さいコンプレックスがずっとあったのが身長が追いついて吹っ切れたからだと思う。要は喧嘩をしても負けない気がしてきて、しかもすぐエースになったから心持ちが大逆転もした。逆に投手はつきあう野手は捕手だけで周囲はあまり関係なく、上級生になっても後輩に命令した記憶もなければもちろん体罰などしたことはなくて、体育会だからパワハラ的性格になったということは多分ない。俺は弱くないと思えたことこそが大きかった。

ただ軍規は染みついた。「グラウンドで歯を見せるな」という相撲界みたいのがあったが、昨今の甲子園を見ているとよく選手が笑ってる。戦場感覚はかけらもなくなって、プロ選手が「いい仕事しましたね」などとほざく感覚に呼応している。昨日など打席でにやにやっとしたのがいて、「次のタマ、あいつの顔面狙うな、俺なら」と口にする。そんなの僕には条件反射である。すると「そんな時代じゃないわよ」と家内におこられる。そういうのまで今やパワハラまがいになっちまうんだろうが、軍規違反に対する制裁はこっちだってやられるから弱い者いじめとは全然違うのだ。

吾輩は化石のように古い男なんだろうし女性軍を敵に回すのは本意でもないが、パワハラにはどうもフェミニズムの男社会への浸食を感じるのだ。軍規の第1条でレディ・ファーストにせいみたいな感じで、母親目線でウチのかわいい子に規律は少なくしてちょうだい!なんて勢いでゆとり教育が出てきてどんどん子供をバカにしてしまう。そのうち軍規に人殺しはいけませんなんて書かれるだろうと隣のミサイルマニアが待っていそうな気がしてくる。

「職場の地位・優位性を利用」するのがパワハラの要件らしいが、それはそもそも、それ自体が男原理の本筋を踏みはずしているというものである。近頃は女も猛猛しくこのハゲなどと罵倒もするようだが、女の気持ちは代弁する自信がないのでここは男に限定させていただくなら、パワハラは地位や優位性を手にして初めて強くなった気がしているような、要は力のない恥ずかしい男がするものであって、モテない男がセクハラといわれやすいのとお似合いのものだろう。男の嫉妬は女より凄まじいとよく言うが、それの裏返しともとれる。男原理で動く男は地位があっても弱い者いじめなどしないし、嫉妬はするかもしれないが負けて悔しければ自分もやろうとするだろう。

横浜DeNAベイスターズは契約でそういうことにでもなってるんだろうか、負けても必ず監督のTVインタビューがある。あれは軍人に無礼極まりない。「敗軍の将、兵を語らず」は立派な大将の不文律であって、戦況をべらべらしゃべるような軽い奴に兵隊は誰もついてこないのは万国共通の男原理というものなのである。これは理屈ではない。アメリカは勝ったってしない、まして怒り狂っている敗軍の将にマイクなんか向けようものなら殴られるだろう。あのテレビ局のお気楽な「お茶の間至上主義」、「局ごと女子アナ感覚」は平和ボケニッポン独自のものであって、フェミニズムの浸食に力を貸している。

僕は指揮者アルトゥーロ・トスカニーニの作る音楽を好んでおり、ミラノへ行った折、敬意を表して息子と墓参りをした。演奏家より作曲家がえらいと信じてる僕として、プッチーニ、ヴェルディの墓は参ってないのだから異例なことだ。彼のプローべは戦場さながらであり今ならパワハラのオンパレードである。これをお聞きいただきたい。日本のかたはどこか既視(聴)感があるが、「このハゲ~!!」ならまだかわいい、「お前ら音楽家じゃねえ~!!」だ、これを言われたらきついだろう。

この戦果があの音楽なのだ。プロとプロのせめぎあい。何が悪い?彼が指揮台を下りても楽団員を人間と思ってなかったかどうかは知らないが、棒を持ったらきっと思ってなかっただろう。こんな男の人間性ってどうなの?と女性やフェミニストに突き上げられそうだが、しかし、それと同じぐらいの度合いで、他の指揮者は僕にとってメトロノームとおんなじだと言いたいのである。ベートーベンの交響曲第1番は彼以外にない。ほかの指揮者のなど聞く気にもならず、全部捨ててしまってもいい。そんな演奏ができる指揮者がいま世界のどこにいるだろう?

僕はレナード・バーンスタインのカーチス音楽院のプローべを彼のすぐ後ろで見ていて、和気あいあいにびっくりした。客席にぽつんと一人だった僕がコーク片手に彼のジョークを一緒に笑っても問題なかった。同じ位置で見たチェリビダッケのピリピリはトスカニーニさながらで、目が合っただけで睨みつけられた彼にそんなことをしようものなら大変だったろう。そして、そこで緊張しまくった学生たちが奏でた音!あれは一生忘れない。カーネギーホールの本番で評論家が今年きいた最高の管弦楽演奏とほめたたえたドビッシーが生まれていく一部始終を見たわけだが、細かいことは覚えていないが、そういうテクニカルなことよりもあの場の電気が流れるような空気こそがそれを作ったのだろうと感じる。

トスカニーニは男原理の最たる体現者である。そういえば彼の時代のオーケストラに女性はいなかった。彼は理想の音楽を作るためにすべて犠牲にして奉仕し、だから、今日のボエームがお前の一つのミスで台無しになったと本番の指揮台を下りても怒りが収まらずにホルン奏者を罵倒した。立派なパワハラ事件になり得るが、ホルン奏者はそれで頑張って次はいい音を出して納得させた。ボスの完全主義と美に対する執念には団員の理解があり、そういう言動は彼の個性であり強権による侮辱やいじめと思ってなかったからだろう。それはきっと、トスカニーニの世紀の名演のクレジットはオケの団員だって享受して、名誉と生活の安定を手に入れられたからである。男原理の男はこうやって職場の地位・優位性ではないところで人を動かせるからパワハラ事件にはならない。人事権がないと何もできない男、女々しい奸計でポストを登った男はボスにはなれないのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。