ルフェビュールと大坂のおばちゃん

2020 FEB 3 21:21:17 pm by 東 賢太郎

大坂のおばちゃんみたいと言ったら失礼だろうか?僕にとって大阪は仕事の故郷であり、おばちゃんにたくさん助けてもらって、親しみの気持ちでもあるんだけど・・・。

フランスのイヴォンヌ・ルフェビュール(Yvonne Lefébure, 1898 – 1986)さんのことである。大好きなピアニストだ。

まずはこのベートーベンの31番のレッスンをご覧いただきたい。

凄すぎだ。最後のアリオーソの前のところである。アルゲリッチの鬼神が乗り移った様を思い出すが、ちょっと違う。怒った猫が鍵盤をパンチでひっかいてるようで、それでいて弾きながら眼鏡を直せる。やっていることを言葉にも出せる。完全に右脳型に見えるが左脳もぴったりシンクロしているということで、実はとてもコントロールされている。

ビデオでstage fight(舞台でのケンカ)の話がある。そりゃあこれは指揮者ともめるだろう。メンゲルベルグを激怒させたらしいが、これだけの腕前のピアニストなのに、メジャーレーベル録音というとフルトヴェングラーのK466だけというのはそこに理由があるのだろうか。クレンペラーとやりあったツワモノのヘビー・スモーカー、アニー・フィッシャー女史も有名だが。

さて次はラヴェルだ。彼女はフォーレにも会ったらしいが、まだ幼少で、演奏を聴いてもらったのはラヴェルだと言っている。3分10秒からト長調協奏曲の終楽章があるが、実に面白いので実況中継してみよう。

まず4分8秒で、鞭(ムチ)が鳴らない。打楽器奏者2人はボーっと立ちすくんでおり、事故というより完全な不勉強である。これで凍ったのだろうか直後のホルンとトランペットの掛け合いはもっさりしたテンポになってしまい、彼女は4分23秒からのパッセージをお構いなしに速めに戻す。しかしまだ遅いのだ、それはオーボエがガチョウみたいな間抜けな伴奏をつける4分58秒で、次のパッセージの開始を待たずテンポアップしてしまうことで明らかになる。そこからいきなりピアノは疾走し、やばい、このテンポだとバスーンが崩壊かと手に汗握る。ぎりぎり誤魔化してほっとするが、続くトランペットが速さのせいかへたくそだ。そして、その次の変ホ調クラリネットがついにトチってしまう。その瞬間、彼女は電光石火の早業で指揮者にキッと目をやるが(5分49秒)、怒っているというより「あんた大丈夫?」という感じだ。そしていよいよクライマックスに至る直前、「さあ行くわよ!」と指揮者を鼓舞するが、6分15秒あたりからオーケストラはピアノにおいていかれ(というよりピアノが先走って)しばしアンサンブルはぐしゃぐしゃになる。振り回された指揮者(JMコシュロー)がお気の毒。おばちゃん、寄り切り勝ちだ。

東洋人(日本人?)の弟子が弾くアルボラダのエンディングのコードに一瞬の間を置けとか、ビデオはないがCDのシューマンの子供の情景で、トロイメライの最後のGm-D-Gmの和音になる2度目のレミファラをほんの少しゆっくり弾くとか(コルトーもそうしている)、そんなことは楽譜にない、自家薬籠中の味付けである。ここ、シューマンの天才的な和声感覚でF(ヘ長調)の主調にG7が現れ、この音はけっこうびっくりなので「のばしなさい」とペダル記号とフェルマータがついてる。

それが終わって1回目のレミファラでC7(+9)でぼかしながら、2度目のレミファラに付されたGm-D-Gm(ト短調)が、これ、僕には脳天の中枢におよぶほど衝撃的で、1回目のびっくり(Gのセブンス)が2回目はGのマイナーになっているだけなのだけれど、こういう音を書いた人は他に一人もいない。ここを音符どおりに素通りするなんて考えられない。シューマンはリタルダンドと書いて「だんだんゆっくりね」とは言ってるが、子供が夢の中で何かにはっとしているのがGm-D-Gmだとするなら、それを母のような愛情で慈しむなら、音価よりゆっくり弾きたいと思う。

僕はシューマンが、自然に、音楽の心としてそうなるだろうと記譜していないのだと思う。音価を変えていないのも、決めつけるのではなく、弾き手の心で敏感に感じてやってくれと。最後でまたC7(+9)で夢うつつのようにぼかしながら、オクターヴ下がってラシドのたった3つの音で主調に回帰して深い安息感をもって曲は終わるのだ、ト短調のびっくりから1小節もたたないうちに・・・。

ルフェビュールはそういう風に弾いてくれている。そういう味わい深いもの、心のひだに触れる精神の産物は楽譜に書けない。書いてあったとしても、物理的な速度の増減という無機的なものではない。妙なたとえだが、学生の頃よく行った頑固なおばちゃんがやってた渋谷のんべい横町の焼き鳥屋のタレだ。継ぎ足しで年月をかけて舌の肥えた人が熟成させてきたものが料理本のレシピで一朝一夕にできることはない。

ルフェビュールおばさんはラヴェルの水の戯れを上手に弾いた男性に「とってもいいわ。でもあなたの音はリストなの。ラヴェルが見つけた新しい音は違うの、ヴェルサイユみたいにやってよ」とコーチしている。宮殿の庭の噴水は何度か見たが僕にはわからない、この意味はパリジャンがヴェルサイユと形容した時に感じるものを含んでいる。永く住まないとという性質のもので、ラヴェルの生の音を聴いた人の証言でもある。そして、彼女が奏でる水の戯れの冒頭のパッセージは、言葉もないほどにエレガントだ。

最後に、ドビッシーの版画から雨の庭。腕を高くあげての猫パンチのひっかきが威力を発揮、そこから出る単音のメロディーが蓮の花のようにくっきり浮かび上がるのはマジックさながらだ。圧倒的な説得力。まいりました。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 「亡き王女のためのパヴァーヌ」

2019 APR 3 1:01:15 am by 東 賢太郎

ラヴェル好きの僕ですが「亡き王女・・」だけは馬鹿にしていて、高校の頃はこんなものは女子供の砂糖菓子と切り捨てていたのです。パリ音楽院在学中にピアノ曲として作った段階では評価されず、後に人気が出ると自分で「形式が薄弱」「シャブリエっぽすぎ」と自虐的な批判をしている天邪鬼ぶりも喝っ!だったのです。男らしくねえな、こりゃオカマだなと。自虐ネタにしたけど彼は実はこれが好きだった、後で管弦楽版を作ってますからね。

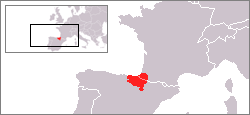

曲名は実は後から考えたんで特に意味はないとラヴェルは語ってます。しかしPavane pour une infante défunte(亡き王女のためのパヴァーヌ)のインファンテ(infante)とはスペイン王国、ポルトガル王国の王族の称号ですから、ヴェラスケスのマルガリータ王女にインスピレーションを得たかどうかはともかく彼は何かを契機として母方(スペイン系バスク人)の血を意識したのではないでしょうか。バルトークのトランシルヴァニアのケースを連想させます。ラヴェルが1932年にこの曲をペドロ・アントニオ・ダ・フレイタス・ブランコというポルトガル人指揮者に録音させているのも連想がふくらみませんか?

曲の形式はA-B-A-C-Aとコンビニのサンドイッチ型で、3枚のパンにハムとレタスが別層にはさまってる、あれです、単なるロンド形式で薄弱もへったくれもないのであって別なサンドイッチを作れるリッチなレシピでなかっただけです。それより何より、B→Aのブリッジ部分の和声が強引でウルトラダサい。ドビッシーの型破りにある洗練のかけらもない。C→Aのブリッジ部分は入れなくていいGmをフェルマータでわざわざ伸ばしたりして、ト短調からト長調(G)への同名調の変わり身は安手のマジックショーのレベルに感じます。

まあ、それは高校生のガキの偏見に満ちた感覚だったのですが、今でもやっぱりそう思ってしまいます。ラヴェルにダサいという言葉は無縁だしそうあって欲しいという願望のほうが大事であり、「なかったことに」で結構な曲という位置づけでありました。しかし、後に多少ピアノが弾けるようになってこれをつま弾いていると、急に分かったのです、ダサさとマジックショーの原因が。

A→B(ロ短調)、A→C(ト短調)、つまりハムとレタスに突入する部分ですね、この転調がクールで異様に美しいわけです。転調はジャンプですが、1度目のBは関係調で控えめにちょっとだけ、2度目のCは同名短調でハイジャンプと順を追って遠くへ旅立つのが心憎い。Cの「入り」は管弦楽版だとフルートが月の光のように冷ややかな音色でアルカイックなメロディ(楽譜)を吹きますが、これぞラヴェル!!というハイライトでいつ聴いてもゾクゾクものなのです。

そうか、ラヴェルはこの瞬間に命を懸けたんだ、凄いのが書けたぞと。そして後悔した、どうやってト長調に戻ろうか?

wikipediaによるとラヴェルはこれをとても遅く弾く意図を持っていたらしく、彼自身の演奏も甚だ遅く、現代のピアニストの誰より遅かった。ただ重ったるくとぼとぼ歩くような演奏は褒めなかった。自作自演の1922年のピアノロール録音が残っていますが、そんなに遅くはないですね、でもこれは録音機器の制約のせいかもしれません。まずはそれからお聴きください。

僕は管弦楽版をクリュイタンス / パリ音楽院管弦楽団で知りました。そして感じていたのです、最初のホルンのメロディ、ヴィヴラートがきつくて好みじゃないな。お聴きください。

これはクリュイタンスの趣味と思っていたのですが、wikipediaによるとラヴェルは手で音程を調節するナチュラルホルン2本をスコアで要求しており、この方式の楽器は他のヨーロッパ諸国より長くフランスでは使われていてパリ音楽院ではその技術をまだ教えていたそうです。クリュイタンスがその奏法で吹かせているのは、より古い1932年の同管弦楽団の演奏で確認できます。この録音が上述のペドロ・アントニオ・ダ・フレイタス・ブランコの指揮で、作曲家は録音に立ち会い監修したとのことです(ちなみにこの速さは録音の制約と思います)。

感心したのはこれでした。ピエール・モントゥーがロンドン響を振ったものです。このオケのホルンはフランス管と違いドイツに近い重く暗めの音がしますしヴィヴラートもない。だからA-B-Aの部分は音彩が暗く華やぎは皆無です。ラヴェルなのにどうしたのかというぐらい。ところがCの「入り」になってフルートがたおやかに響くとあたりにパーッと光がさす。そこからの色彩の嵐と音楽のうねりというものはもう神技の粋であり、誰がいまこんな指揮ができるだろう?モントゥーがラヴェルの核心をとらえていた証を聴くことができます。

もうひとつ、完全に凍りついたのはブーレーズがクリーヴランド管とやったCBS盤(旧盤)です。録音は1969年7月21日だから同じオーケストラであの春の祭典を録音をする1週間前です。この録音は管楽器の倍音の色彩までブレンドする、まさにあの春の祭典と同じ高度な次元のミキシングがなされている一個の芸術品だ。それにしてもあの彼がこんなポップな曲をやるとは!ボレロを録音したのと同じほどの衝撃を受けました。しかしブーレーズはブーレーズだったのです。このオケのホルンもドイツ的で明るさもヴィヴラートもありません。だから A-B-A はモントゥー同様に静謐で暗色が支配するのですが B の pp のバスが(なんと効いていること!)どっしりとしかしまろやかに全部を包み込み、湿度のあるねっとりしたクオリアを生みます。そこにルバートをかけて入ってくるト長調の乾いたフルートが金色の微光で辺りを一閃する様はダフニスの夜明けのパンの笛に似てる、そう連想を飛翔させる刺激的な音がしています。そこで回り舞台のように空気が変わるが、ブーレーズはモントゥーと違って音彩を散りばめることはなく徹底してクールで通します。僕がこの曲を一音符たりとも逃さず張りつめて聴いたのはこの録音が初めてでした。

もうひとつ、完全に凍りついたのはブーレーズがクリーヴランド管とやったCBS盤(旧盤)です。録音は1969年7月21日だから同じオーケストラであの春の祭典を録音をする1週間前です。この録音は管楽器の倍音の色彩までブレンドする、まさにあの春の祭典と同じ高度な次元のミキシングがなされている一個の芸術品だ。それにしてもあの彼がこんなポップな曲をやるとは!ボレロを録音したのと同じほどの衝撃を受けました。しかしブーレーズはブーレーズだったのです。このオケのホルンもドイツ的で明るさもヴィヴラートもありません。だから A-B-A はモントゥー同様に静謐で暗色が支配するのですが B の pp のバスが(なんと効いていること!)どっしりとしかしまろやかに全部を包み込み、湿度のあるねっとりしたクオリアを生みます。そこにルバートをかけて入ってくるト長調の乾いたフルートが金色の微光で辺りを一閃する様はダフニスの夜明けのパンの笛に似てる、そう連想を飛翔させる刺激的な音がしています。そこで回り舞台のように空気が変わるが、ブーレーズはモントゥーと違って音彩を散りばめることはなく徹底してクールで通します。僕がこの曲を一音符たりとも逃さず張りつめて聴いたのはこの録音が初めてでした。

ブーレーズは後にドイツ・グラモフォンに同じオケで録音し、大変ゴージャスで非の打ちどころない名演に仕上がっています。しかし、耳あたりは良いですが旧盤とは指揮者、録音技師の音のブレンド感覚がちがう。ブーレーズはだんだん音を心地よく整えるようになり鋭利な神経をむき出したような挑戦的な音がなくなりました。低音の混ぜ方のすごみはなくなり、C は旧盤のマジカルなものが消えて、きれいなオーケストラだなあと感心する普通の美演に落ちてます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル「ダフニスとクロエ」の聴き比べ(その2)

2018 OCT 29 9:09:34 am by 東 賢太郎

セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

1987年6月のライブ。第1、第2組曲でもちろん合唱付きだ。デリカシーと精密さを生かしたチェリビダッケならではのマニアックな表現である。拝見した彼のカーチス音楽院でのリハーサルは魂のこもったピアニッシモにこだわりぬいていたがその指揮姿が目に浮かぶ。テンポは総じて遅めで、普通は聴こえない内声部まで浮き彫りになってくる部分もあって驚く。通向けの演奏である。

1987年6月のライブ。第1、第2組曲でもちろん合唱付きだ。デリカシーと精密さを生かしたチェリビダッケならではのマニアックな表現である。拝見した彼のカーチス音楽院でのリハーサルは魂のこもったピアニッシモにこだわりぬいていたがその指揮姿が目に浮かぶ。テンポは総じて遅めで、普通は聴こえない内声部まで浮き彫りになってくる部分もあって驚く。通向けの演奏である。

小澤征爾 / ボストン交響楽団

たしか就任直後の70年代に出た。ずいぶん録音マイクが近く現実の楽器が見えてしまう。好みの問題だが僕はぜんぜんポエムを感じない。せっかくの良いホールなのにもったいない。ヴァイオリンにかかるポルタメントは嫌いだ。夜明けなどここまで細部を見せなくてもいいだろうに、チェリビダッケは絵自体が細密画だがこっちは普通の油絵の拡大を見るようでそうする意味が全く感じられない。あくまで録音の問題なのだろうが。

たしか就任直後の70年代に出た。ずいぶん録音マイクが近く現実の楽器が見えてしまう。好みの問題だが僕はぜんぜんポエムを感じない。せっかくの良いホールなのにもったいない。ヴァイオリンにかかるポルタメントは嫌いだ。夜明けなどここまで細部を見せなくてもいいだろうに、チェリビダッケは絵自体が細密画だがこっちは普通の油絵の拡大を見るようでそうする意味が全く感じられない。あくまで録音の問題なのだろうが。

ダニエル・バレンボイム / パリ管弦楽団

1982年の録音。オーケストラが特に高性能とはいえないがこれが当時のフランスのオケであって、アンサンブルがどことなくがさつに聞こえる部分もあるがなんとなくラヴェルになってしまっているのがむしろ懐かしい。やはり木管の魅力が大きいからだろう。DGがこのころ録音し始めたバレンボイムの指揮は日本では冷遇されていたが僕は当時から悪くないと思っていた。全員の踊りはあまり熱狂には至らないが。

1982年の録音。オーケストラが特に高性能とはいえないがこれが当時のフランスのオケであって、アンサンブルがどことなくがさつに聞こえる部分もあるがなんとなくラヴェルになってしまっているのがむしろ懐かしい。やはり木管の魅力が大きいからだろう。DGがこのころ録音し始めたバレンボイムの指揮は日本では冷遇されていたが僕は当時から悪くないと思っていた。全員の踊りはあまり熱狂には至らないが。

ガリー・ベルティー二 / イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団(ライヴ)

Heliconレーベル。1974年のテル・アヴィヴでのライヴ録音である。第1組曲のみ。オケは好調で破綻もなし。2005年に亡くなったイスラエルの指揮者ベルティー二は97年にチューリヒ・トーンハレでブラームス4番を聴いてとても良かった記憶がある。このダフニスは音がとても生々しく通常のスタジオ録音と同列に語れないが、ここまで合唱が聞こえると逆に貴重であって珍しく、とても楽しんでしまった。

Heliconレーベル。1974年のテル・アヴィヴでのライヴ録音である。第1組曲のみ。オケは好調で破綻もなし。2005年に亡くなったイスラエルの指揮者ベルティー二は97年にチューリヒ・トーンハレでブラームス4番を聴いてとても良かった記憶がある。このダフニスは音がとても生々しく通常のスタジオ録音と同列に語れないが、ここまで合唱が聞こえると逆に貴重であって珍しく、とても楽しんでしまった。

ウィルヘルム・メンゲルベルク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

1938年の歴史的ライヴ録音。第2組曲。メンゲルベルクお得意のポルタメントが僕は苦手で、ベートーベンなどは気味が悪くて全部聞きとおす勇気が持てないまま来ている。ここでもそれが全開でロマン派音楽として描かれているが古典派ほどは気にならない。好きかといわれればNOだが、この時期にテンポは現代と違和感なく確立しており、ACOの技術とアンサンブルは問題なくハイレベルなのは驚くしかない。全員の踊りに入る直前に木管が早く入るミスがあるのがご愛敬だ。

1938年の歴史的ライヴ録音。第2組曲。メンゲルベルクお得意のポルタメントが僕は苦手で、ベートーベンなどは気味が悪くて全部聞きとおす勇気が持てないまま来ている。ここでもそれが全開でロマン派音楽として描かれているが古典派ほどは気にならない。好きかといわれればNOだが、この時期にテンポは現代と違和感なく確立しており、ACOの技術とアンサンブルは問題なくハイレベルなのは驚くしかない。全員の踊りに入る直前に木管が早く入るミスがあるのがご愛敬だ。

ピエール・ブーレーズ / クリーブランド管弦楽団(CBS)

1970年4月3日録音。第2組曲。「夜明け」はギリシャではなく北フランスで徹頭徹尾クールだ。ブリテンの《ピーター・グライムズ》(4つの海の間奏曲)の夜明けに近い。黎明の凍ったように動かない灰色の空気が鳥の声のあたりで賑やかになるが、雰囲気を喚起しようという細工ではなくスコアを忠実に演奏するとそうなる。僕はシンセで膨大な時間をかけて全パートを弾いて第2組曲を作ったが、あれはどこまでスコアの情報量をMIDI録音でリアライズできるかという挑戦だった(36才だった)。ブーレーズは本物のオーケストラで同じことを企図したかのようでこれほど細密、精密な再現はこの録音の前にも後にもないという意味で成功している。本稿コメント欄でhachiro様が指摘された練習番号202の3小節前のクラリネットは指示通りの音高で吹かれているが、このパッセージは掛け合いを演じるピッコロ・クラリネット( Mi♭)と交互にppから徐々に音量を増してmfに至る途中に現れ、p(ピアノ)で吹く指示がある。クラリネットを吹ける方に伺いたいが赤枠内をpの音量で吹くことが可能かどうかだ。

1970年4月3日録音。第2組曲。「夜明け」はギリシャではなく北フランスで徹頭徹尾クールだ。ブリテンの《ピーター・グライムズ》(4つの海の間奏曲)の夜明けに近い。黎明の凍ったように動かない灰色の空気が鳥の声のあたりで賑やかになるが、雰囲気を喚起しようという細工ではなくスコアを忠実に演奏するとそうなる。僕はシンセで膨大な時間をかけて全パートを弾いて第2組曲を作ったが、あれはどこまでスコアの情報量をMIDI録音でリアライズできるかという挑戦だった(36才だった)。ブーレーズは本物のオーケストラで同じことを企図したかのようでこれほど細密、精密な再現はこの録音の前にも後にもないという意味で成功している。本稿コメント欄でhachiro様が指摘された練習番号202の3小節前のクラリネットは指示通りの音高で吹かれているが、このパッセージは掛け合いを演じるピッコロ・クラリネット( Mi♭)と交互にppから徐々に音量を増してmfに至る途中に現れ、p(ピアノ)で吹く指示がある。クラリネットを吹ける方に伺いたいが赤枠内をpの音量で吹くことが可能かどうかだ。

というのは、本録音ではこれがmfに聞こえるのだ。故人に確かめようがないが、ブーレーズほどの完全主義者が許容したとはとても思えない(僕には耳障りである)。当録音のクラは練習番号158のヴィオラとのユニゾンが聞こえない程度に距離がありそれが赤枠の音量になるというのは、音高を採るなら音量は増えるという楽器の構造上のトレードオフではないか。だからそれがないピッコロ・クラリネット(pで吹ける)と掛け合いで書いたラヴェルのスコアリングミスと処理してpで吹くことが可能なオクターヴ下げなる手段が広まったのではないか。ブーレーズはここで音高を採ったが後の2つの録音はどちらも音量を採ったということならラヴェルのミスを証明していることになる。シンセの場合この1小節だけ音量操作ができる。懐かしく思い出した。

この録音は恐ろしくマニアックかつプロフェッショナルな演奏の記録であり、少し前の「春の祭典」をリアライズしたスピリットでやったダフニスだ。その方向性を助長する録音技師、プロデューサーがタッグになっており、完全無比を追求するあまりスコアのミスがミスとして記録されてしまった、そしてそれを修正しなかったとするなら底知れぬ凄みすら感じる。完成度は高く、これを聴くと、すぐ後のNYPOとの全曲録音はオケ及び庶民の趣味との妥協が見えないでもない。僕は若いころこの録音にあまり反応していなかったが、40年ぶりに聴きかえして目から(耳から)鱗の思いを味わった。こういうものがさっぱり受けなくなってしまった世の中と政治のポピュリズム化は底流でシンクロナイズしていないだろうか。

併録のラヴェル3曲は69年7月21日収録で、春の祭典(同7月28日収録)の前週ということで面白い。別稿にする。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 歌曲集「シェへラザード」

2018 OCT 10 1:01:27 am by 東 賢太郎

料理と音楽ということでいえば、上質のフレンチをいただきながら何を聴けばいいだろう?皆さんそれぞれのお好みがありましょうが、僕の場合、譲れないのはフランス歌曲であってけっしてモーツァルトではありません。

前回書いたように、「食は文化や歴史を味わっている」と思っているのでフランスもの以外あり得ません。それも料理なりに洗練されたものが欲しい、となると畢竟ドビッシー、ラヴェル、フォーレ、プーランク、ダンディ、サティあたりに落ち着きます。

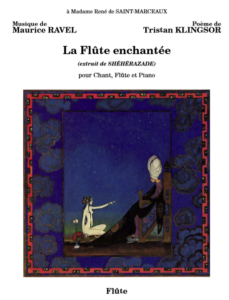

ラヴェルの「シェへラザード」は2つあります。「おとぎ話への序曲《シェヘラザード》(Shéhérazade : Ouverture de Féérie)」(1898)と管弦楽伴奏歌曲集(1904)です。両者は全く別の作品です。前者はラヴェルが同名のオペラを企画してその序曲として書かれましたが成功せず1975年まで出版されませんでした。

ロシア好きのラヴェルはR・コルサコフの同名曲を評価していたそうです。それを弾くのが僕にとっては格好のフラスト解消で、ラヴェルもこのピアノ譜に快感を覚えていたに違いないと思うだけでも仕事の憂さが晴れます。その末裔である歌曲集も等しく愛するに至っているのは必然の理で、音楽は何ら似ておりませんがフランス人の「アジア」のコンセプトは中東、西アジアであり、リムスキーの精神において彼なりに思いっきりエキゾティックな音を書いているのがこれまた快感です。

曲は3部からなります。

第1曲「アジア」 Asie(変ホ短調)

第2曲「魔法の笛」 La Flûte enchantée (ロ短調)

第3曲「つれない人」 L’Indifférent (ホ長調)

僕はこの曲の歌手にはこだわりがあります。英国人のマギー・テイト(Maggie Teyte、April 1888 – 1976)が絶品であり、ここから抜け出せません。この人はドビッシーが2番目のメリザンドに起用したソプラノで、「ドビッシーは180センチもあって、現れるや言葉もなくピアノに向かって弾き始めました。演奏については学者みたいに妥協のない堅物の完全主義者でしたが、人間としては官能的な感じでしたわ」なんて証言を残してる。このオペラに心酔している僕としては女神様に匹敵し、彼女の録音はすべて傾聴しています。

ドビッシーが演奏について完全主義者だったというのは、そりゃそうでしょということです。そうでなくしてあんな和声と管弦楽が書けるはずがない。ほわっとした印象派のイメージを持たれていますが、それはそういう風に聞こえる和声と旋法のシステムの発明によるのであって、自身語っているように化学者のごとき距離を置いた眼を強く感じます。そこにマギーが見抜いた官能性が纏わりつきますが、これはまったくもって男性の官能ですね、女性的なものはかけらもありません。

メリザンドが残っていないのは惜しいとしか言いようがありません。しかしドビッシーが欲していたのがマギーだったのはうれしい。完全主義者が音程の悪いソプラノ使うことは絶対にあり得ませんからこれもよくわかる。それでいてかわいいけど色っぽい。僕は昔から彼女の声にぞっこんで、それはエキゾティズムが命であるシェへラザードにまことにはまっているのです。第1曲「アジア」です。

これがもう少し良い録音だったらというのはないものねだりですが、その渇望を満たしてくれる一人だけ気に入っているソプラノがいます。米国生まれのアーリーン・オジェー(Arleen Auger、1939 – 1993)であります。もし僕がペレアスの指揮者かプロデューサーをできるならメリザンドはオジェーで決まりですね、さぞ素敵な歌になったろうなあと想像します。

これが彼女のシェヘラザードです。マギー・テイトの雰囲気をたたえているのをお聴きのがしなく。

もしもこれが好きになれないとすると、むんむんする人いきれや熱気がなく清楚にすぎると聞く場合でしょう。たしかにオジェーにそれはあまり感じませんが、伴奏のエルネスト・ブール指揮南西ドイツ放送交響楽団ともども徹底して静的なアプローチなのです。これはオペラではなく、歌はフランス語のディクションと一体化して楽器のひとつとして造形されています。つまり、オペラではあるがそう書かれていて過度に劇的ではないペレアスの延長にあって、醸し出す雰囲気に至るまでが完全主義的に計算されたという点でピエロ・リュネールに繋がる系譜の作品だというのが僕の解釈です。だから雰囲気さえ出ていればよしと細かいフレーズを弾き飛ばたり、高潮し過ぎてフォルテで声を張り上げたりすべきではないと思うのです(そういう演奏が散見されますが)。

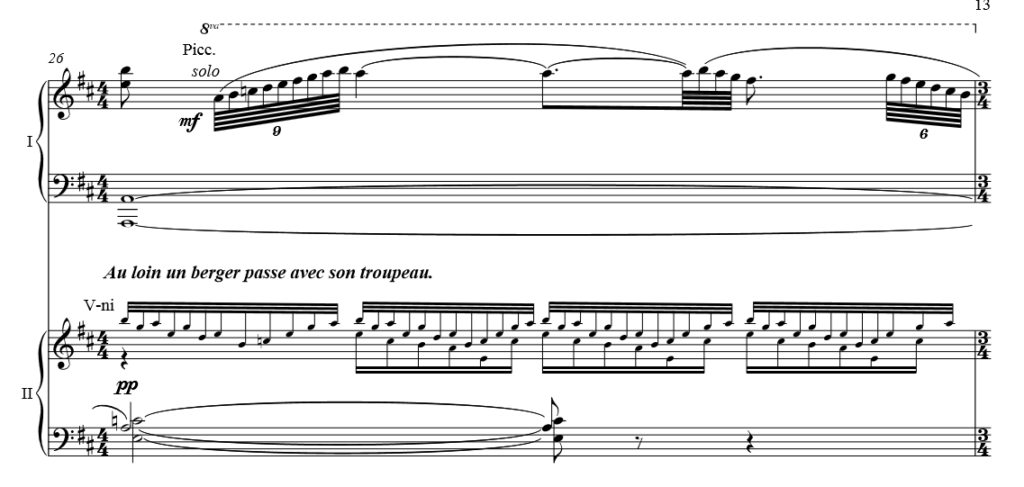

ご参考までに、第2曲「魔法の笛」の冒頭のピアノ譜をお示しします。

ここの胸を絞めつけるように悲しげな和声とギリシャを連想させる古雅な節を吹く笛の音を聴かれて何か思い出しませんか?

これです、ダフニスとクロエの「夜明け」(第26小節)でピッコロが吹くこの非常に印象的な節。両者はBm⇒Amの和声連結が全く同じ。古代ギリシャ・フリギア旋法(全音階フリギア)の音列そのものである点も全く同じです。

どうしてここが「ギリシャっぽく」聴こえるのか長年にわたって不思議でしたが、答えは「全音階フリギアだから」でした。しかしそれが古代ギリシャ旋法のひとつであることは後に書物で知ったことなのです。ギリシャの音楽を聞いた記憶はないし、さらにわからなくなりました・・・。

どうしてここが「ギリシャっぽく」聴こえるのか長年にわたって不思議でしたが、答えは「全音階フリギアだから」でした。しかしそれが古代ギリシャ旋法のひとつであることは後に書物で知ったことなのです。ギリシャの音楽を聞いた記憶はないし、さらにわからなくなりました・・・。

ラヴェルがギリシャっぽいと感じたかどうかはともかく異国風情を計算の上で「魔法の笛」にあてがった。眠りについた王の傍らでシェヘラザードは窓の外で恋人が吹くフルートを聴いています。楽の音はときに悲しげに、ときに楽しげに舞ってきて、彼女の頬に魔法のようにキスするのです。

この部分に限らず、シェヘラザード(1903)はダフニスとクロエ(1909-12)の下絵の性格を持っていると考えられ、後者がア・カペラ付きの管弦楽に落ち着いたことに照らして考えるならオペラ風に解釈するのは賛同できません。まだいくつか好きな演奏がありますが、逐次追加いたします。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

アンセルメ「ダフニスとクロエ」の魔法

2018 SEP 26 1:01:08 am by 東 賢太郎

ブーレーズCBS盤の録音技師のセンスについて述べましたが、もし同じクラスのものをもう一つといえばアンセルメのラヴェル「ダフニスとクロエ」(1966年、ステレオ)を録音したDecca技術陣を挙げます。個々の楽器音は比較的オンに録って音色成分はリアルに出て分離も良好なのですが、ホール・アコースティックと倍音成分の配合が絶妙であり、格調の高さは筆舌に尽くし難いレベルに達しています。

アンセルメの指揮がまたセンス満点で、ちょっとした品の作りから背景の雰囲気の醸成までぞくぞくするような蠱惑にあふれており、ラヴェルの冷んやり感というか、冷たく紫色に光るピアニッシモをこれほど大事にした録音は他に聴いたことがありません。加えてスイス・ロマンド管(SRO)のフランス色満載の音が絶品がとくるからこのスコアへの偏愛が半端ない僕はどうにもたまらないのですが、この演奏の真価はそうした「色香」だけにあるわけではないのです。

何度聴いても、僕はアンサンブルのごくごく細部まで光る指揮者の眼を感じずにいられません。それは表層の飾りや興奮には目もくれぬアンセルメの覚めた理性であって、どんな微細なパッセージの隈取りや伴奏の和声も奏者まかせの「いい加減」と感じるものがない。意外に聞こえるでしょうがそれはブーレーズ以上であって、ブーレーズが管弦楽の音色の絵画であるならアンセルメはピアノで弾いた墨絵のようで、このスコアの本質をより怜悧に紐解いたものと感じます。それが音の色香を伴って「魔法」を産んでいる。

例えば「夜明け」の遅めのテンポと静謐、これはまだ夜が明けてない薄明かりであって、普通の指揮者は鳥が鳴き始めるとフォルテになりますがアンセルメはそうならないのです。クラリネットとヴィオラの旋律がゆったりと流れる。何という豊饒な時だろう!裏の木管とヴァイオリンの細かな音型が細密に造形され、やがて合唱がひそやかに入ると明かりが見えてきます。2度目の主題が現れてやっとフォルテになって陽光が波しぶきを伴って煌めくといった塩梅であって、僕はまだ長女がお腹にいた時分、家内とふたりで初めてクルージングを経験したアドリア海、エーゲ海の夜明けの情景を思い出します。そう、あれはこうでなければいけない。

全員の踊りも遅めで、アンセルメは安手の興奮など煽る気はさらさらなし。彼はラヴェルのスコアを信じきって、自身がつかみ取っている荘厳な美をレアリーゼすることに徹しています。安手の興奮に慣らされた耳には誠に物足りないでしょう。とんでもない、僕はピアノ版スコアとこの録音があれば、人生退屈するなどということとはまったく無縁なのであります。できる限り良い環境で、耳を凝らしてお聴きいただきたいと思います。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブーレーズ版のアリスだった「マ・メール・ロワ」

2018 SEP 18 18:18:56 pm by 東 賢太郎

このラヴェルの「マ・メール・ロワ」が入ったブーレーズのLP、「来日記念」とシールが貼ってあるのでひょっとしてあれかなと調べたらそうでした。ニューヨーク・フィルがブーレーズとバーンスタインを指揮者として来日したのが1974年9月で、このLPは国内ではそれにひっかけて発売されたのですね。

聴いたのは9月5日の以下のプログラムで僕は浪人中でした。そうかこれNHKホールだったのか。1階向かって右手後方であんまり音は来ず、たいして感動しなかったのですが、あのホールだったらどうしようもなかったわけです。アンラッキーでした。

ベルリオーズ/ベンヴェヌート・チェリーニ序曲

ベートーヴェン/交響曲第2番

ウェーベルン/管弦楽の為の6章

ストラヴィンスキー/春の祭典

バーンスタインのチケットがすぐ完売でしたが僕はそっちはまったく興味なく、ブーレーズの春の祭典が生で聴ける、この事実にすっかり興奮していたのです。ベートーベンの2番はたぶんこれが人生で耳にした初体験でした。そんな初心者の時分から春の祭典はスコアごと写真みたいに暗記しており、それ故にブーレーズの旧盤をふくめた異演盤はどれもジャンク(junk、ゴミ)に聞こえるという抗いがたい事実に直面しておりました。困ったことにその「ジャンク」というのが春の祭典というスコアが孕んでいた特殊性による「誤り、または規範から逸れたいい加減」という風な認識だったものですから、以来そういう物や人は許容できないできない性格になってしまいました。ティーンエイジャーの脳みそは柔らかいのですね、僕という人間はブーレーズの音楽が作っている部分が多分にあります。

74年12月に本LPを買ってます。翌2月にやっと浪人生活から脱出できましたが、入試直前に息抜きが必要だったのか余裕だったのかは忘れてしまいました。春の祭典を別格として影響を受けた演奏はいくつかありますが、 度肝を抜かれたのはマ・メール・ロワです。針を盤面におろす。つややかに磨かれたホルン2本が木霊のように響き渡り、ティンパニがドンと最高にいいピアニッシモで鳴ってピッコロとフルートの鳥がピヨピヨ鳴き交わすと弦のザワザワが始まります。なんとなんと眼前に忽然と広大なジブリの森みたいな空間が現れ、空気のにおいまで伝わってくるではないですか!音楽からこんなフルカラーのビジュアル・イメージが現れるなんて想像したこともなく、まるで魔法。一発でKOでした。これぞオーケストラの魔術師ラヴェル様の秘儀でなくて何でしょう。この演奏を知らない方はまずそこだけでいいから聴いてごらんなさい。

度肝を抜かれたのはマ・メール・ロワです。針を盤面におろす。つややかに磨かれたホルン2本が木霊のように響き渡り、ティンパニがドンと最高にいいピアニッシモで鳴ってピッコロとフルートの鳥がピヨピヨ鳴き交わすと弦のザワザワが始まります。なんとなんと眼前に忽然と広大なジブリの森みたいな空間が現れ、空気のにおいまで伝わってくるではないですか!音楽からこんなフルカラーのビジュアル・イメージが現れるなんて想像したこともなく、まるで魔法。一発でKOでした。これぞオーケストラの魔術師ラヴェル様の秘儀でなくて何でしょう。この演奏を知らない方はまずそこだけでいいから聴いてごらんなさい。

このレコードはまさに僕が買った実物。ここでこんな風になろうとはお釈迦様でもご存じなかったでしょう。「SQ quadraphonic」と書いてあるでしょう、これが前々稿に書いた当時CBSが売り出し中のHiFi録音で本LPも4チャンネル録音なのです。ジャケットにはこんな「効能書き」が入ってました。

今どき、こんなものはもう二度と出ないでしょう。いや、出たってこういう手の音響操作は「イフェクト」という味もそっけもないつまらない言葉で片づけられてしまうでしょう。

この録音では舞台上に並ぶオーケストラの音場はなくなってます(仮想音場です)。だから You are there ではない。だって楽器に囲まれてますからね、もはや there ってどこのこと?なのです。大阪万博のドイツ館でドーム型の天井を閃光のごとく音が突っ走ったシュトックハウゼンの音場、あれに近い。そういえば万博は1970年でしたね。ビートルズの後期もそうですよ、サージェント・ペパーズが1967年、アビイ・ロードが1969年で、ポップスの世界では仮想音場はすでに実験されていた。ビートルズがいかに驚くべき先進性を持っていたかという証左です。ロックは僕もそこそこ聴きましたが当ブログに「カテゴリー」を立てたいというのはほかに一つもない。「ビートルズはクラシックだ」というqualificationですね。

ブーレーズのCBS録音はマーキュリーのYou are thereの進化形としての仮想音場のコンセプトが昇華した音響作品集であり、そのアプリケーションがヘンデルからブーレーズ自作まで行われたという「時代の産物」だったのです。1974年のこのマ・メール・ロワはその中でも傑作中の傑作であり、最もポエティック(詩的)なバレエ版のスコアを使用したのも抜群のセンスでした。もちろん録音だけで仮装することは不可能で、ニューヨーク・フィルの奏者たちの演奏技術からブーレーズの耳が選び取った音群の勝利だったわけですが、ラヴェルがこう意図したかどうか疑問なほど全曲が一編の「妖精の園」と化しており、マザー・グースをルイス・キャロルが取り込んでしまった『不思議の国のアリス』に近似します。これはブーレーズ版のアリスなのです。

いまやシンセをいじれば誰でもかけられるイフェクト。それは写真というものが誰でもスマホで自撮りできてしまう時代に呼応しているのではないかと思われます。写真家の畏友・S氏によれば、写真の世界において「写真芸術とは何か」という命題が議論されているそうですが、それを想起させます。写真と写真芸術は厳然と区別されるべきと僕は考えます。誰でも撮れるスマホ写真を駆使して生きている我々にとって、写真という2次元の映像はもはやデジタルの記録媒体に過ぎずコモディティになってしまいました。フイルムは不要になって富士フイルムは売上の約半分をヘルスケアが占める業態転換に成功しましたが、米国の雄だったコダックはチャプター11適用で実質上の倒産会社になってしまった。何という激変でしょう。

我々人間の生活は文明の利器である自動車、飛行機、カメラ、テレビなどのインフラ環境によって大きく左右されてきましたが、インフラの変化は誰もが「便利になった」と即座に感じつつも、それが人間の精神に徐々に及ぼす影響については時間がたってからしか気がつかないのです。そして学者が指摘して社会レベルでそれに気がついた時には、人間の方がすでに変わってしまって取り返しがつかなくなっている。そのことは高々半世紀ちょっとを目撃してきた程度の僕でも、おそらく歴史的事実なのだろうと推論するに足るソリッドな現象のように感じられてならないのです。

ブーレーズのレコードをいま再体験して、はっきりと心に浮かんだことですが、皆さんにこういう質問をお送りしたい。こういう写真はこれから無用になってしまうのでしょうか、人の心を打たなくなってしまうのでしょうか?

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル 「古風なメヌエット」

2018 SEP 16 17:17:34 pm by 東 賢太郎

僕にとってピエール・ブーレーズはル・マルト・サン・メートルの作曲家であると同時にニューヨーク・フィル、クリーブランド管とCBSに録音した70年代前期、楽器のミクロレベルのつややかな音色美を表現の重要な手段として探求し、同時に、ステレオ録音の立体感の中でオーケストラのマス感と個々の楽器の音色美とのバランスをかつてない精密さでコントロールした人として聳える巨人です(写真は1971年BBC SOを指揮するブーレーズ)。

僕にとってピエール・ブーレーズはル・マルト・サン・メートルの作曲家であると同時にニューヨーク・フィル、クリーブランド管とCBSに録音した70年代前期、楽器のミクロレベルのつややかな音色美を表現の重要な手段として探求し、同時に、ステレオ録音の立体感の中でオーケストラのマス感と個々の楽器の音色美とのバランスをかつてない精密さでコントロールした人として聳える巨人です(写真は1971年BBC SOを指揮するブーレーズ)。

LPレコードの歴史を振り返ると1950年代にモノラルがステレオに切り替わり、後者の再生装置の普及に伴ってHiFi(高忠実度)録音が商業的フロンティアになったのが60年前後です。45年創業と新興のマーキュリーレコードが映画の35mm磁気テープを3トラック録音に利用したリビング・プレゼンス・シリーズにより”You are there” (まるで演奏現場にいるみたい)という新コンセプトを打ち出したのは革命でした。

ラジオ、ジュークボックスからHiFiオーディオへと音楽を家庭で味わう需要の拡大期で、そこに今のシリコンバレーのように資本も才能もが集まる時代でした。70年ごろマルチトラック録音とミキシング技術は最頂点に達し、CBSはクオドラフォニックなる今なら 4.0 サラウンド・サウンドと呼ばれる4チャンネル録音の商業化を図り、”SQ” (Stereo Quadraphonic) という基準でソフトを製作し新市場の開拓を企図しました。部屋の四隅にピーカーを設置するこれも”You are there” の発展的試行でありましたが、SQは技術、コストの制約から商業的には失敗に終わります。

ちょうどその頃CBSが起用したアーティストがピエール・ブーレーズでした。彼がニューヨーク・フィルと録音したバルトークの管弦楽のための協奏曲はマトリックス式の4チャンネルで指揮者をオケがぐるりと取り囲む配置が売りでしたが、これも本作のみの試行で終ります。ブーレーズ起用はSQ技術の商業化としては結実に至りませんでしたが、そのCBSのモチベーションが”You are there” の近現代作品への適用という画期的副産物を産んだ事は後世に幸いでした。

この67枚のCBS盤はそうしたテクノロジーの完成期と、作曲家ブーレーズが指揮者として完成したがいまだ尖っていた時期がシンクロした奇跡の産物で、そこに自分のクラシック鑑賞の創成期もシンクロしていたという意味深い代物です。この中のストラヴィンスキーやバルトークで僕は育ったといって過言でありませんし、今もこの全集は僕にとって音楽の教科書の役目を果たしています。

通して聴くとこれは最高の知性であるブーレーズの音響世界(それは脳内現象だ)の具現化を種々の作品で試行した、彼にとってもラボラトリーの実験的意味合いがあった作品集なのだと感じます。ヘッドホンでの音像は4チャンネル再生に頼らずとも定位の明確なサラウンディングであり、まさに「まるで演奏現場にいるみたい」であります。すべての楽器は至近距離で室内楽のように聞き取れ、オケのマストーンが種々の “ミニチュア・アンサンブル” の集合体であることが手に取るようにわかります。

これが「レントゲンをかけたような」と当時評された印象を産むのですが、個々の楽器の音像はつややかで洗練の極みであり、そしてなによりピッチとリズムが完璧である。普通の人間の聴覚がミリメーター単位とするとこれはナノメーター単位の精度でコントロールされた音であり、ミクロの基本フォルムの美が構成する数学的均整が集積して巨大な全体像を成し、パルテノン神殿やギリシャ彫刻のような犯しがたい美を描き出すようなもの。これは黄金分割のプロポーションをなぜ人間が愛でるかという類の「美とは何か」なる問い(それに物質的解があるのでなく、あくまで脳内現象だ)に雄弁な例証となる音楽事例と考えます。

ブーレーズが支配しているのはピッチだけでなくアンサンブルの精度もそうで、それは厳格なタイミング(時間感覚)であります。これは優れた演奏家の必修科目と言ってよい。タイミングの良くない中でのルバートなどアバウトなだけです。そういうものを人間的と評価する向きも多く、たしかに人間の鼓動や呼吸は時計のようではありません。そうと認めつつも、演奏家の技術として完璧な時間感覚と支配力は絶対的な「説得力の素材」であり、それ抜きにパルテノン神殿やギリシャ彫刻のような犯しがたい美を描き出すことは不可能であります。

ブーレーズの「強靭な」時間支配力の一例として、ラヴェルの「古風なメヌエット」をお聴きいただきたい。この音楽のリアライゼーションとしてこれがベストかどうか、そういう演奏の好悪論を吹き飛ばしてしまう絶対性があるのがブーレーズの特色で、この演奏を遅すぎる、ラヴェルらしい華がないなどという意見も十分に許容しながらも、僕はここに犯しがたい何物かを感じるのです。

ブーレーズの「強靭な」時間支配力の一例として、ラヴェルの「古風なメヌエット」をお聴きいただきたい。この音楽のリアライゼーションとしてこれがベストかどうか、そういう演奏の好悪論を吹き飛ばしてしまう絶対性があるのがブーレーズの特色で、この演奏を遅すぎる、ラヴェルらしい華がないなどという意見も十分に許容しながらも、僕はここに犯しがたい何物かを感じるのです。

この時間の流れは堅固な組成物として実体があり何十トンの圧搾機で押しつぶそうともびくともしない、どこか人智を超えた宇宙的なものである感じがします。素数が割れないように、浅はかな人間のあらゆる試みをはねのける。僕は素数を美しく感じていて、それと全く同じ宇宙の絶対的な美を感じるのです。その時間の絶対性の規律の中で決然と打ち込まれるティンパニが「最後の審判」のような厳しさをもって聞こえます。凍りつくほどの威厳と恐ろしさを伴って。偶然ですがそれが左チャネル上方からあまり定位がはっきりせず降ってくるのが審判という感じを倍加しており、ティンパニの皮の振動が見えるようなボディのある音像が誠に好適です。

そこまで個々の楽器の音の質感(クオリア)の領域でこだわった録音は記憶になく、カラヤンが録音の新メディアに常にこだわったなどという俗物次元の話とは一線を画します。ここでは広い空間を感じるアコースティック(3次元)に時間軸が加わった4次元世界に、さらにクオリアという肌感覚をのせるという、それまでの録音には想像もつかない高次元の聴取体験を味わえるのです。この「古風なメヌエット」はブーレーズのやはり高次元のレイヤーを強く感じるウェーベルン集とまったく同じポリシーで演奏・録音されており、幸か不幸か僕はこの曲をこの演奏で知ったため他の演奏を聴こうというインセンティブはゼロです。

このような次元のレイヤーの構想がブーレーズだけのものなのかプロデューサーのトーマス・Z・シェパード(左)の意図も入ったものかは不明ですが作曲家でピアニストでもあり12のグラミー賞を受賞したシェパードはブーレーズの春の祭典のプロデューサーとしてもクレジットされており可能性は高いでしょう。恐るべきセンスと申し上げたい。この録音はラヴェルのスコアを素材としたブーレーズとチームの音響作品であり、一個の芸術品でもありました。

このような次元のレイヤーの構想がブーレーズだけのものなのかプロデューサーのトーマス・Z・シェパード(左)の意図も入ったものかは不明ですが作曲家でピアニストでもあり12のグラミー賞を受賞したシェパードはブーレーズの春の祭典のプロデューサーとしてもクレジットされており可能性は高いでしょう。恐るべきセンスと申し上げたい。この録音はラヴェルのスコアを素材としたブーレーズとチームの音響作品であり、一個の芸術品でもありました。

この全集はブーレーズの脳と自分とを対話させるプロセスを自分の脳がどう感知するかという実験室であって、そこに何を見出すかは個々の脳次第です。あらゆる音楽を聴く行為はそうであるともいえ、何を聴いて快感を得るかは人それぞれだから音楽の趣味はすぐれてパーソナルなもので、ジョークの質で人がわかるのと似た意味でどんな音楽が好きかでもわかると思います。ブーレーズを聴いてショックを受けたのは自分にもそういう要素があったからでしょうが、聴きながらさらにそういう性質の人になっていったかもしれません。

昨今のコストセーブのためのお手軽なライブのCD化などは、これを入念な芸術写真とするならスマホのスナップショットという体の存在で、そんなものを薄弱なPCのスピーカーで再現して聴けばどんどん奇演、爆演のようなものに関心のはけ口が向かうのも仕方ないでしょう。このブーレーズの全集のような、潤沢な才能ある人たちが腕によりをかけて金をかけた本物の音をそれにふさわしい装置でじっくり聞きこむという鑑賞態度がすたれつつあるなら悲しいことです。クラシックという本物中の本物である音楽を聴く以上、鑑賞スタイルも本物を貫きたいものですね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「Close to you」と「中央フリーウェイ」

2018 AUG 12 22:22:13 pm by 東 賢太郎

サラリーマンを辞めて8年たつとあの会社生活31年が人生の景色の中で、少し向こうにそびえる山のように遠目に見えてくる。登山しているその渦中では必死だったが、こうやって冷静に俯瞰してみると、僕は生涯を登山にささげようという仕事師でも職人でも奉公人でもなかった。それにしてはいい人生を送らせてもらったのだから、山はきっと本来よりも美しく見えているだろう。

小さいころ、自営業の叔父がフランス車に颯爽と乗ってバイオリンを弾いたりグルメしたりの、カッコいいシムカのおじちゃんだった。母の兄だが憧れていてそもそも就職したくなかったし東大に入ったのも上があると不愉快だからで目標があったわけではない。その延長で就職してしまったのだから、そういう人間が証券マンも兼業していたというのが正しい。

音楽は中学ごろから面白いものは何でも聞いたが70年代のリアルタイムのアメリカンポップスではカーペンターズが別格だった。ギター主流のポップスでカーペンターズほどピアノで忠実に再現できる音楽はない。ピアノはすべからく西洋音楽は弾ける万能楽器だが、エレキギターの新奇な音に依存度が高かったベンチャーズは弾いても面白くない。ビートルズが革命だったのは、不良のロックだったのが後期になって突然変異のごとくピアノで弾ける曲が出てきたからだと僕は思っている。

ちなみに僕の人生最初の楽器はウクレレだ。小学校の頃ベンチャーズを弾きたかったが、親父にとってはギターもウクレレもおんなじでそれしか買ってもらえなかった。ベンチャーズはどだい無理ですぐ飽きた。中学でついにギターを手に入れベンチャーズとビートルズは何でも弾けるようになったが、あとあとの音楽人生に絶大なインパクトがあったのは、それで耳コピ能力がついたことだ。

関心は好きな曲の「再現」にあった。人に聞かせようとか女にもてるネタにしようとかはなくて実験工房的に。だから耳コピが命で、それは要するに音を正確に記憶するということだ。世界は面白い音に満ちている。覚える。すると必然的に、ギターで弾けないものがあることに気がついてくる。それがクラシック音楽であり、物の道理としてギターはウクレレと同じ運命になり、次はピアノが常に身近にある楽器になった。

僕はジョンやポールもそうやってピアノにさわるようになったと想像している。そして、ジョージ・マーティンの影響で「ピアノで弾ける曲」がビートルズ作品に現れ、ステージで再現できない、つまりギターで弾けないアルバムに進化し解散後に後期と呼ばれるようになっていくのだ。彼ら自身、脳裏の音楽をリアル世界に再現するにはどうしてもピアノによるディメンションの広がりが必要だったと思う。

いっぽう、カーペンターズがピアノで弾ける、というか原曲の味わいを損なわずに鍵盤上で再現できるのは、それらが100%ピアノで作った音楽だからだ。リチャードはラプソディー・イン・ブルーが弾けるほどピアノがうまく、逆にロック的にはじけていないところが人気の限界でもあったわけだが。えっと思ったのはカレンがドラムだったこと。しかもそれがセンスに満ちている。Close to youのハイハット!こういう天性はヘタといわれたリンゴ・スターにもあったなあ。

しかしこの曲名、Walk, Don’t Run の「急がば回れ」もそうだが、何でも訳そうと努力していたのが昭和だった。そういえば上海のカラオケで選曲していたら「加州大飯店」という歌があって、中華料理店のテーマソングかなにかと思ったらイーグルスのホテル・カリフォルニアだった(笑)。いずれにせよあんまりカッコよくねえなあ。

Close to youはバカラックのカヴァーだが、お聞きの通り彼がこれでもかと偏愛した7th、9thコードというものはパリに留学してクラシックのダリウス・ミヨーに習った「フランスじこみ」なのだ。さかのぼること半世紀前のモーリス・ラヴェル氏の18番だ。パリではあまりにあたりまえの音であったが、田舎のアメリカでは新鮮だった。

Close to youの出だしのミ・ソ・レーのレーがその9度だ。リチャードはそれをうまく自作にパクッてカーペンターズは7th、9thてんこもりになった。都会文化はこうして田舎で飯のタネになる。ところが地球はさらに先があって、ド田舎のウエストコーストを大都会だと信じてた70年代の辺境国で荒井由実が「中央フリーウェイ」をミ・ソ・レ・ド・ソーとはじめた。

ミ・ソ・レがClose to youから来たかどうかは知らないが、この曲は冒頭のイフェクトもカーペンターズにあるし「翳り行く部屋」の最後のコーラスはGoodbye to Loveのそれにそっくりだし、影響はあったのかもしれない。

やっぱりラヴェルの18番が西へ西へと流れて次々と田舎で飯のタネになってたのではないかと考えてしまう。思えば大学時代にクラシックとして聴いていたカーペンターズ、荒井由実は今でも大ファンだし、どちらもピアノで弾くのが無上の喜びだ。ご両者の和声の父祖はラヴェルだとなると、そこも大好きなのだからもうファミリーを形成している。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ラヴェル「クープランの墓」を弾く

2018 JUL 31 0:00:59 am by 東 賢太郎

弾くといって、もちろん全曲ではない。第1曲、プレリュードである。「自分で弾くのが人生の夢だ」と5年前のブログに書いたが、挑戦を始めたのはロンドンに勤務していた何十年も前のことだった。言うだけでは夢のままだから挑み続けているが、ピアノを一度も習っていない者がこれを弾こうというのはドンキホーテだ。譜面は簡単に見えるが、運指は難しく指の回りとすばやいポジション移動が求められ、素人にはかなり難儀である。しかしだ、困ったことに、とにかく、僕はこの音楽が好きで好きでどうしようもない。これなしの人生などあっても意味がないのだ。しかも悪いことに僕は好きなものに所有願望がある。録音をたくさん集める程度では済まず、誰のお世話になるでもなく自分の指で再現するのが究極の所有だという気がしてくるわけだ。音符はぜんぶ頭に入っているのだからそれを音にするだけだろうとわけもない自信が沸き上がってきて、ピアノに座るとまずはこれを鳴らす。そうやって何十年、ストーカーさながらにこれに付きまとって、やっとなんとなく自分のものになってきたというところだ。

プレリュードは3分で春風のように吹きぬける音楽である。ラヴェルは Vif. とフランス語で記しているが、いきいきと、鮮やかに、すばしこく、という意味だ。タッチはチェンバロのように軽いが、曲想の陰翳に添って多様なカラーが求められるからチェンバロでは弾けない。こういう響きの着想はエラールなのかなと思う、擬古的な装いを纏った20世紀フランス音楽である。

しかし僕の興味はそういうところにはない。あくまで和声だ。迷宮、魔界を駆けぬけながら景色も陽射しもくるくる変わる。この万華鏡のような七変化が好きかどうかでこの曲の好悪は分かれるだろうが、僕にとってネコのマタタビだ、これは麻薬的効果であって、ドイツ音楽を和声の視点で眺めるときに必ず割って出てくる左脳がぜんぜん機能していないのを感じる。右脳を刺激し活性化し、それを右脳だけが喜ぶという稀有の音楽である。

ロンドン時代にDurandの楽譜を買ったが指使いがどうも不如意であり、細かく指示が書いてあるのを探していたらこの写真の中井正子校訂版に出会った。記憶定着が弱い部分がこの運指だと強まることを発見し、いけそうになってきたのは有り難かった。この曲集のピアノ版は、いま聴き返してみると大学時代に夢中で聴いたアレクシス・ワイセンベルクで刷り込まれているようだ。「フォルレーヌ」など、まったく彼のテンポ、フレージング、ニュアンスで弾きたいという思いがあって、三つ子の魂は音楽鑑賞にもあるという思いを強くする。ちなみに、ワイセンベルク盤のきれいな音色のピアノは何だろう?この音楽を弾きたいのだからあのピアノはどうにも欲しくなってしまうが、この曲を好きになったのはワイセンベルクの饒舌、奔放気味な表現と、いっぽうでロマンティックで清楚でもある和声への反応のアンバランスが、最高に美しいピアノの音色でつなぎとめられて調和がとれているからでなかったか。

楽譜は御免という方もおられて申し訳ないが、ほかに方法がない。すこし、プレリュードの気になる部分をお示ししておくが、こちらの動画がご参考になるかもしれない。

まずはここだ。ラヴェルならではの和声の変転はうっとりするばかりだが、レガートで濁らないように弾くのは素人には難儀だ。管弦楽では弦4部に割り当てており第1,2Vnが交互に旋律を、VaとVcがレガートで和声の生地をつくる。

次に下の部分に行く。管弦楽版では2小節目からまずクラリネットが、次いで赤い矢印からオーボエが旋律を吹くが、常識的には高い前半をオーボエ、後半をクラリネットにしそうなものだがラヴェルは逆にしている。和声でみるとAm→G7が後半はGm→F7に歌舞伎の廻り舞台みたいにパッと変わる、うっとりするほど素敵なところだが、赤い矢印からの得もいえぬ翳りにはオーボエがなんてぴったりなんだろう!ピアノであってもそういう音色が欲しいと思ってしまう。

さらに、同じ音型、曲想で、和声だけ変えてこうなる。今度は旋律はミュートしたトランペットとコールアングレである。ここからの8小節は魔界だ。

魔界が過ぎ去ると、澄んだ凛とした冬空が悲しみをたたえてやってくる。ラヴェルの管弦楽法の冴えは認めつつも、この魔界→冬空のところは僕はピアノ版に軍配を上げる。このソプラノパートを、神経にそっとそっと触れるがごとき繊細な感情で表現できる楽器がピアノであり、ほかのいかなる楽器も及ばない無限の可能性を感じる。ああ、やっぱりワイセンベルク盤のピアノが欲しい!

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《音楽家の二刀流》

2018 MAY 6 1:01:11 am by 東 賢太郎

そもそも二刀流とはなんだろう?刀は日本人の専有物だからそんな言葉は外国にない。アメリカで何と言ってるかなと調べたら大谷は “two-way star” と書かれているが、そんなのは面白くもなんともない。勝手に決めてしまおう。「二足の草鞋」「天が二物を与える」ぐらいじゃあ二刀流までは及ばない。「ふたつの分野」で「歴史に残るほどの業績をあげること」としよう。水泳や陸上で複数の金メダル?だめだ、「ふたつの分野」でない。じゃあ同じ野球の大谷はなぜだとなるが、野球ファンの身勝手である。アメリカ人だって大騒ぎしてるじゃないか。まあその程度だ、今回は僕が独断流わがまま放題で「音楽家の二刀流判定」を行ってみたい。

そもそも二刀流とはなんだろう?刀は日本人の専有物だからそんな言葉は外国にない。アメリカで何と言ってるかなと調べたら大谷は “two-way star” と書かれているが、そんなのは面白くもなんともない。勝手に決めてしまおう。「二足の草鞋」「天が二物を与える」ぐらいじゃあ二刀流までは及ばない。「ふたつの分野」で「歴史に残るほどの業績をあげること」としよう。水泳や陸上で複数の金メダル?だめだ、「ふたつの分野」でない。じゃあ同じ野球の大谷はなぜだとなるが、野球ファンの身勝手である。アメリカ人だって大騒ぎしてるじゃないか。まあその程度だ、今回は僕が独断流わがまま放題で「音楽家の二刀流判定」を行ってみたい。

まずは天下のアルバート・アインシュタイン博士である。音楽家じゃない?いやいや、脳が取り出されて世界の学者に研究されたほどの物理学者がヴァイオリン、ピアノを好んで弾いたのは有名だ。奥さんのエルザがこう語っている。 Music helps him when he is thinking about his theories. He goes to his study, comes back, strikes a few chords on the piano, jots something down, returns to his study.(音楽は彼が物理の理論を考える手助けをしました。彼は研究室に入って行き、戻ってきて、ピアノでいくつか和音をたたき、何かを書きつけて、また研究室へ戻って行くのです)。

アインシュタインは紙と鉛筆だけで食っていけたのだと尊敬したが間違いだった。ピアノも必要だったのだ。たたいた和音が何だったか興味があるが、ヒントになる発言を残している。彼はモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを好んで公開の場で演奏し、それは「宇宙の創成期からそこに存在し巨匠によって発見されるのを待っていた音楽」であり、モーツァルトを「和声の最も宇宙的な本質の中から彼独自の音を見つけ出した音楽の物理学者である」と評している。案外ドミソだったのではないかな。腕前はどうだったんだろう?ここに彼がヴァイオリンを弾いたモーツァルトのK.378が聴ける。

アインシュタインよりうまい人はいくらもいよう、しかし僕はこのヴァイオリンを楽しめる。曲への真の愛情と敬意が感じられるからだ。というわけで、二刀流合格。

次も科学者だ。「だったん人の踊り」で猫にも杓子にも知られるアレクサンドル・ボロディン教授である。教授?作曲家じゃないのか?ちがう。彼はサンクトペテルブルク大学医学部首席でカルボン酸の銀塩に臭素を作用させ有機臭素化物を得る反応を発見し、それは彼の名をとって「ボロディン反応」と呼ばれることになる、まさに歴史に名を刻んだサイエンティストだ。趣味で作曲したらそっちも大ヒットして世界の音楽の教科書に載ってしまったのである。この辺は彼が貴族の落し胤だった気位の高さからなのかわからないが、本人は音楽は余技だとして「日曜作曲家」を自称した。そのむかしロッテのエースだったマサカリ投法の村田兆治は晩年に日曜日だけ先発して「サンデー兆治」となったが、それで11連勝したのを彷彿させるではないか。「音楽好きの科学者」はアインシュタインと双璧と言える。合格。

巨人ふたりの次にユリア・フィッシャーさんが来るのは贔屓(ひいき)もあるぞと言われそうだが違う。贔屓以外の何物でもない。オヤジと気軽にツーショットしてくれてブログ掲載もOKよ!なんていい子だったからだ。数学者の娘。どこかリケジョ感があった。美男美女は得だが音楽家は逆でカラヤンの不人気は男の嫉妬。死にかけのお爺ちゃんか怪物みたいなおっさんが盲目的に崇拝されてしまう奇怪な世界だ。女性はいいかといえば健康的でセックスアピールが過ぎると売れない観があり喪服が似合いそうなほうがいい我が国クラシック界は性的に屈折している。フィッシャーさん、この容貌でVn協奏曲のあとグリーグのピアノ協奏曲を弾いてしまう。ピアノはうまくないなどという人がいる。あったりまえじゃないか。僕はこのコンチェルトが素人には難しいのを知っている。5年まえそのビデオに度肝を抜かれて書いた下のブログはアクセス・ランキングのトップをずっと競ってきたから健全な人が多いという事で安心した。そこに書いた。゛日本ハムの大谷くんの「二刀流」はどうなるかわかりませんが “。そんなことはなかった。若い才能に脱帽。もちろん合格だが今回は音楽家と美人の二刀流だ。

ちなみに音楽家と学者の二刀流はありそうなものだがそうでもない。エルネスト・アンセルメ(ソルボンヌ大学、パリ大学・数学科)、ピエール・ブーレーズ(リヨン大学・数学科)、日本人では柴田南雄(東京大学・理学部)がボロディン、アインシュタインの系譜だが、数学者として実績は聞かないから合格とは出来ない。ただ、画家や小説家や舞踏家に数学者、科学者というイメージはわかないが音楽家、とくに作曲家はそのイメージと親和性が高いように思うし、僕は無意識に彼らの音楽を好んでいる。J.S.バッハやベートーベンのスコアを見ると勉強さえすれば数学が物凄くできたと思う。一方で親が音楽では食えないと大学の法学部に入れた例は多いが、法学はどう考えても音楽と親和性は薄く、法学者や裁判官になった二刀流はいない(クラシック徒然草《音大卒は武器になるか》参照)。

よって、何の足しにもならない法学を名門ライプツィヒ大学卒業まで無駄にやりながら音楽で名を成したハンス・フォン・ビューローは合格とする。ドイツ・デンマークの貴族の家系に生まれ、リストのピアノソナタロ短調、チャイコフスキーのピアノ協奏曲1番を初演、リストが娘を嫁にやるほどピアノがうまかったが腕達者だけの芸人ではない。初めてオペラの指揮をしたロッシーニのセヴィリアの理髪師は暗譜だった。ベートーベンのピアノソナタ全曲チクルスを初めて断行した人でもあるがこれも暗譜だった。”Always conduct with the score in your head, not your head in the score”(スコアを頭に入れて指揮しなさいよ、頭をスコアに突っ込むんじゃなくてね)と容赦ない性格であり、ローエングリンの白鳥(Schwan)の騎士のテナーを豚(Schwein)の騎士と罵ってハノーバーの指揮者を降りた。似た性格だったグスタフ・マーラーが交響曲第2番を作曲中に第1楽章を弾いて聞かせ「これが音楽なら僕は音楽をわからないという事になる」とやられたがビューローの葬式で聴いた旋律で終楽章を完成した。聴衆を啓発しなければならないという使命感を持っており、演奏前に聴衆に向かって講義するのが常だった。ベートーヴェンの交響曲第9番を演奏した際には、全曲をもう一度繰り返し、聴衆が途中で逃げ出せないように、会場の扉に鍵を掛けさせた(wikipedia)。これにはブラームスもブルーノ・ワルターも批判的だったらしいが、彼が個人主義的アナキズムの哲学者マックス・シュティルナーの信奉者だったことと併せ僕は支持する。

ちなみにビューローはその才能によってと同じほどリヒャルト・ワーグナーに妻を寝取られたことによっても有名だ。作曲家は女にもてないか、何らかの理由で結婚しなかったり失敗した人が多い。ベートーベン、シューベルト、ブルックナー、ショパン、ムソルグスキー、ラヴェルなどがそうで後者はハイドン、ブラームス、チャイコフスキーなどがいる。だからその逆に生涯ずっと女を追いかけたモーツァルトとワーグナーは異色であろう。モーツァルトはしかしコンスタンツェと落ち着いた(というより何か起きる前に死んでしまった)が、ミンナ(女優)、マティルデ・ヴェーゼンドンク(人妻)、コジマ(ビューローの妻)とのりかえたワーグナーの傍若無人は19世紀にそこまでやって殺されてないという点においてお見事である。よって艶福家と作曲家の二刀流で合格だ。小男だったが王様を口説き落としてパトロンにする狩猟型ビジネス能力もあった。かたや作品でも私生活でも女性による救済を求め続け、最後に書いていた論文は『人間における女性的なるものについて』であったのは幼くして母親が再婚した事の深層心理的影響があるように思う。

ボレロやダフニスの精密機械の設計図のようなスコアを見れば、ストラヴィンスキーが評した通りモーリス・ラヴェルが「スイスの時計職人」であってなんら不思議ではない。その実、彼の父親はスイス人で2シリンダー型エンジンの発明者として当時著名なエンジニアであり、自動車エンジンの原型を作った発明家として米国にも呼ばれている。僕はボレロのスコアをシンセサイザーで弾いて録音したことがあるが、その実感として、ボレロは舞台上に無人の機械仕掛けのオーケストラ装置を置いて演奏されても十分に音楽作品としてワークする驚くべき人口構造物である。まさにスイスの時計、パテック・フィリップのパーペチュアルカレンダークロノを思わせる。彼自身はエンジニアでないから合格にはできないが、親父さんとペアの二刀流である。

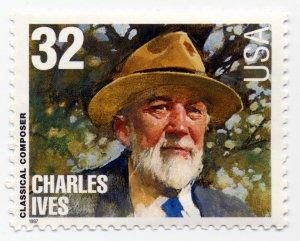

アメリカの保険会社の重役だったチャールズ・アイヴズは交響曲も作った。しかし彼の場合は作曲が人生の糧と思っており、それでは食えないので保険会社を起業して経営者になった。作曲家がついでにできるほど保険会社経営は簡単だと思われても保険業界はクレームしないだろうが、アイヴズがテナー歌手や指揮者でなく作曲家だったことは一抹の救いだったかもしれない。誰であれ書いた楽譜を交響曲であると主張する権利はあるが、大指揮者として名を遺したブルーノ・ワルターはそれをしてマーラー先生に「君は指揮者で行きなさい」と言われてしまう(よって不合格)。その他人に辛辣なマーラーが作品に関心を持ったらしいし、会社の重役は切手にはならない。よってアイヴズは合格。

アメリカの保険会社の重役だったチャールズ・アイヴズは交響曲も作った。しかし彼の場合は作曲が人生の糧と思っており、それでは食えないので保険会社を起業して経営者になった。作曲家がついでにできるほど保険会社経営は簡単だと思われても保険業界はクレームしないだろうが、アイヴズがテナー歌手や指揮者でなく作曲家だったことは一抹の救いだったかもしれない。誰であれ書いた楽譜を交響曲であると主張する権利はあるが、大指揮者として名を遺したブルーノ・ワルターはそれをしてマーラー先生に「君は指揮者で行きなさい」と言われてしまう(よって不合格)。その他人に辛辣なマーラーが作品に関心を持ったらしいし、会社の重役は切手にはならない。よってアイヴズは合格。

日本人がいないのは寂しいから皇族に代表していただこう。音楽をたしなまれる方が多く、皇太子徳仁親王のヴィオラは有名だが、僕が音源を持っているのは高円宮憲仁親王(29 December 1954 – 21 November 2002)がチャイコフスキーの交響曲第5番(終楽章)を指揮したものだ。1994年7月15日にニューピアホールでオーケストラは東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団である。親王は公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟総裁を務め造詣が深く、指揮しては音程にとても厳しかったそうだ。お聴きのとおり、全曲聴きたかったなと思うほど立派な演奏、とても素人の指揮と思えない。僭越ながら、皇族との二刀流、合格。

日本人がいないのは寂しいから皇族に代表していただこう。音楽をたしなまれる方が多く、皇太子徳仁親王のヴィオラは有名だが、僕が音源を持っているのは高円宮憲仁親王(29 December 1954 – 21 November 2002)がチャイコフスキーの交響曲第5番(終楽章)を指揮したものだ。1994年7月15日にニューピアホールでオーケストラは東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団である。親王は公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟総裁を務め造詣が深く、指揮しては音程にとても厳しかったそうだ。お聴きのとおり、全曲聴きたかったなと思うほど立派な演奏、とても素人の指揮と思えない。僭越ながら、皇族との二刀流、合格。

米国にはインスティテューショナル・インベスターズ誌の創業者ながらマーラー2番マニアで、2番だけ振り方をショルティに習って世界中のオケを指揮しまくったギルバート・ キャプランCEO(1941 – 2016)もいる。同誌は創業51年になる世界の金融界で知らぬ者はない老舗である。彼が指揮したロンドン交響楽団との1988年の演奏(左のCD)をそのころロンドンで買った。曲はさっぱりだったがキャプランに興味があった。そういう人が多かったのか、これはマーラー作品のCDとして史上最高の売り上げを記録したらしいから凄い。ワルターよりクレンペラーよりショルティよりバーンスタインより素人が売れたというのはちょっとした事件であり、カラオケ自慢の中小企業の社長さんが日本レコード大賞を取ってしまったような、スポーツでいうなら第122回ボストンマラソンを制した公務員ランナー・川内 優輝さんにも匹敵しようかという壮挙だ。これがそれだ。

米国にはインスティテューショナル・インベスターズ誌の創業者ながらマーラー2番マニアで、2番だけ振り方をショルティに習って世界中のオケを指揮しまくったギルバート・ キャプランCEO(1941 – 2016)もいる。同誌は創業51年になる世界の金融界で知らぬ者はない老舗である。彼が指揮したロンドン交響楽団との1988年の演奏(左のCD)をそのころロンドンで買った。曲はさっぱりだったがキャプランに興味があった。そういう人が多かったのか、これはマーラー作品のCDとして史上最高の売り上げを記録したらしいから凄い。ワルターよりクレンペラーよりショルティよりバーンスタインより素人が売れたというのはちょっとした事件であり、カラオケ自慢の中小企業の社長さんが日本レコード大賞を取ってしまったような、スポーツでいうなら第122回ボストンマラソンを制した公務員ランナー・川内 優輝さんにも匹敵しようかという壮挙だ。これがそれだ。

彼は私財で2番の自筆スコアを購入して新校訂「キャプラン版」まで作り、他の曲に浮気しなかった。そこまでやってしまう一途な恋は専門家の心も動かしたのだろう、後に天下のウィーン・フィル様を振ってDGから新盤まで出してしまうのである。「マーラー2番専門指揮者」なんて名刺作って「指揮者ですか?」「はい、他は振れませんが」なんてやったら乙なものだ。ちなみに彼の所有していたマーラー2番の自筆スコア(下・写真)は彼の没後2016年にロンドンで競売されたが落札価格は455万ポンド(6億4千万円)だった。財力にあかせた部分はあったろうが富豪はいくらもいる。金の使い道としては上等と思うし一途な恋はプロのオーケストラ団員をも突き動かして、上掲盤は僕が唯一聴きたいと思う2番である。合格。

かように作曲家の残したスコアは1曲で何億円だ。なんであれオンリーワンのものは強い。良かれ悪しかれその値段でも欲しい人がいるのは事実であるし、シューマン3番かブラームス4番なら僕だって。もしもマーラー全曲の自筆譜が売りに出るなら100億円はいくだろう。資本主義的に考えると、まったくの無から100億円の価値を生み出すのは起業してIPOして時価総額100億円の会社を生むのと何ら変わりない。つまり価値創造という点において作曲家は起業家なのである。

かたやその作曲家のスコアを見事に演奏した指揮者もいる。多くの人に喜びを与えチケットやCDがたくさん売れるのも価値創造、GDPに貢献するのである。 ヘルベルト・フォン・カラヤンは極東の日本で「運命」のレコードだけで150万枚も売りまくったその道の歴史的指揮者である。ソニーがブランド価値を認めて厚遇しサントリーホールの広場に名前を残している。大豪邸に住み自家用ジェットも保有するほどの財を成したのだから事業家としての成功者でもあり、立派な二刀流候補者といっていいだろう。しかし没後30年のいま、生前にはショップに君臨し絶対に廉価盤に落ちなかった彼のCDは1200円で売られている。22世紀には店頭にないかもしれない。こういう存在は資本主義的に考えると起業家ではなく、人気一過性のタレントかサラリーマン社長だ。不合格。

ヘルベルト・フォン・カラヤンは極東の日本で「運命」のレコードだけで150万枚も売りまくったその道の歴史的指揮者である。ソニーがブランド価値を認めて厚遇しサントリーホールの広場に名前を残している。大豪邸に住み自家用ジェットも保有するほどの財を成したのだから事業家としての成功者でもあり、立派な二刀流候補者といっていいだろう。しかし没後30年のいま、生前にはショップに君臨し絶対に廉価盤に落ちなかった彼のCDは1200円で売られている。22世紀には店頭にないかもしれない。こういう存在は資本主義的に考えると起業家ではなく、人気一過性のタレントかサラリーマン社長だ。不合格。

作曲家を贔屓していると思われようがそうではない。ポップス系の人がクラシック曲を書いているが前者はポール・マッカートニー、後者は先日の光進丸火災がお気の毒だった加山雄三だ。ポールがリバプール・オラトリオをヘンデルと並ぶつもりで書いたとは思わない。加山は弾厚作という名で作ったラフマニノフ風のピアノ協奏曲があり彼の母方の高祖父は岩倉具視と公家の血も引いているんだなあとなんとなく思わせる。しかし、いずれもまともに通して聴こうという気が起きるものではない(少なくとも僕においては)。ポールのビートルズ作品は言うに及ばず、加山の「君といつまでも」

などはエヴァーグリーンの傑作と思うが、クラシックのフォーマットで曲を書くには厳格な基礎訓練がいるのだということを確信するのみ。不合格。ついでに、こういうことを知れば佐村河内というベートーベン氏がピアノも弾けないのに音が降ってきて交響曲を書いたなんてことがこの世で原理的に起こりうるはずもないことがわかるだろう。あの騒動は、記事や本を書いたマスコミの記者が交響曲が誰にどうやって書かれるか誰も知らなかったということにすぎない。

こうして俯瞰すると、音楽家の二刀流は離れ業であることがわかるが、歴史上には多彩な人物がいて面白い。ジョゼフ・サン=ジョルジュと書いてもほとんどの方はご存じないだろうが、音楽史の視点でこの人の二刀流ははずすわけにいかない。モーツァルトより11年早く生まれ8年あとに死んだフランスのヴァイオリン奏者、作曲家であり、カリブ海のグアドループ島で、プランテーションを営むフランス人の地主とウォロフ族出身の奴隷の黒人女性の間に生まれた。父は8才の彼をパリに連れて帰りフランス人として教育する。しかし人種差別の壁は厚く、やむなく13才でフェンシングの学校に入れたところメキメキ腕を上げて有名になり、17才の時にピカールという高名なフランス・チャンピオンから試合を挑まれたが彼を倒してしまう。その彼がパリの人々を驚嘆させたのはヴァイオリンと作曲でも図抜けた頭角を現したことである。日本的にいうならば、剣道の全国大会で無敵の強さで優勝したハーフの高校生が東京芸大に入ってパガニーニ・コンクールで優勝したようなものだ。こんな人が人類史のどこにいただろう。これが正真正銘の「二刀流」でなくて何であろう。宮廷に招かれ、王妃マリー・アントワネットと合奏し、貴婦人がたの人気を席巻してしまったのも当然だろう。1777年から78年にかけてモーツァルトが母と就職活動に行ったパリには彼がいたのである。だから彼が流行らせたサンフォニー・コンチェルタンテ(協奏交響曲)をモーツァルトも書いた。下の動画はBBCが制作したLe Mozart Noir(黒いモーツァルト)という番組である。ぜひご覧いただきたい。ヴァイオリン奏者が「変ホ長調K.364にサン・ジョルジュ作曲のホ長調協奏曲から引用したパッセージがある」とその部分を弾いているが、「モーツァルトに影響を与えた」というのがどれだけ凄いことか。僕は、深い関心をもって、モーツァルトの作品に本質的に影響を与えた可能性のある同時代人の音楽を、聴ける限り全部聴いた。結論として残った名前はヨゼフ・ハイドン、フランツ・クサヴァー・リヒター、そしてジョゼフ・ブローニュ・シュヴァリエ・ド・サン=ジョルジュだけである。影響を与えるとは便宜的にスタイルを真似しようという程度のことではない、その人を驚かし、負けているとおびえさせたということである。サン=ジョルジュが出自と容貌からパフォーマーとして評価され、文献が残ったのは成り行きとして当然だ。しかしそうではない、そんなことに目をとられてはいけない。驚嘆しているのは、彼の真実の能力を示す唯一の一次資料である彼の作品なのだ。僕はそれらをモーツァルトの作品と同じぐらい愛し、記憶している。これについてはいつか別稿にすることになろう。

黒い?まったく無意味な差別に過ぎない。何の取り得もない連中が肌の色や氏素性で騒ぐことによって自分が屑のような人間だと誇示する行為を差別と呼ぶ。サン=ジョルジュとモーツァルトの人生にどんな差があったというのか?彼は白人のモーツァルトがパリで奔走して命懸けで渇望して、母までなくしても得られる気配すらなかったパリ・オペラ座の支配人のポストに任命されたのだ。100人近い団員を抱える大オーケストラ、コンセール・ド・ラ・ロージュ・オランピックのコンサートマスターにも選任され、1785年から86年にかけてヨゼフ・ハイドンに作曲を依頼してその初演の指揮をとったのも彼である。それはハイドンの第82番目から第87番目の6曲のシンフォニーということになり、いま我々はそれを「パリ交響曲」と呼んで楽しんでいるのである。

ゴールデン・ウイーク・バージョンだ、長くなったが最後にこの人で楽しく本稿を締めくくることにしたい。サン=ジョルジュと同様にフランス革命が人生を変えた人だが、ジョアキーノ・ロッシーニの晩節は暗さが微塵もなくあっぱれのひとこと。オペラのヒットメーカーの名声については言うまでもない、ベートーベンが人気に嫉妬し、上掲のハンス・フォン・ビューローのオペラ指揮デビューはこの人の代表作「セヴィリアの理髪師」であったし、まだ食えなかった頃のワーグナーのあこがれの作曲家でもあった。そんな大スターの地位をあっさり捨てて転身、かねてより専心したいと願っていた料理の道に邁進し、そっちでもフランス料理に「ロッシーニ風フォアグラと牛フィレステーキとトリュフソース」の名を残してしまったスーパー二刀流である。

ウォートンのMBA仲間はみんな言っていた、「ウォール・ストリートでひと稼ぎして40才で引退して人生好きなことして楽しみたい」。そうだ、ロッシーニは37才でそれをやったんだ。ワーグナーと違って、僕は転身後のロッシーニみたいになりたい。それが何かは言えない。もはや63だが。ただし彼のような体形にだけはならないよう注意しよう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。