ブラームス博士は語る(交響曲第2番終楽章のテンポ)

2018 APR 1 20:20:33 pm by 東 賢太郎

クラシックは語られる音楽だ。後世が積み上げた言語の集積で規定される音楽であり、だからクラシックと呼ばれる。古いだけの民謡との差はそこにある。ブラームスにとってJSバッハは古典だったが当時広くは認知されておらず、さしたる集積はなかったから現代の語感でのクラシックではなかったろう。

言語が集合知となって、19世紀の作曲家の自作演奏の様式は不完全だが知ることができる場合がある。ブラームスにおいてはそれに加えて彼の同時代人の演奏が聴けるが、それが本人の意に添ったものかは不明でやはり文献の補遺は必要だ。現代の指揮者の演奏を僕は常にそういう背景と照らして聴いている。

作曲家が書いた楽譜は演奏されることで作曲家の手を離れるが、だからといって編曲に近いほど我流に陥ったものを楽しめるかどうかは聴き手の趣味の問題だ。能や歌舞伎同様、古典芸能に時流で新風を吹き込むことは不可ではないが、新風と我流の間には確たる一線があると僕は思う。

なぜならば、繰り返すが、クラシックは語られる音楽だからだ。本来語られるものは音楽であって演奏ではない。古典派までの演奏会は自作自演の発表の場でもあり、聴衆の主たる関心の対象は新曲だった。演奏会でモーツァルトは即興を弾いたが、楽譜に残されなかったその新曲は作品とはならずに虚空に消えた。彼が楽譜に書き残した新曲だけが作品として、はるか後にケッヘル氏が整理番号をふったモーツァルトの音楽として、21世紀の我々に残された。

彼の死後ほどなくして、19世紀の多くの演奏家たちもそれを弾いた。20番目のピアノ協奏曲ニ短調はベートーベン、ブラームス、クララ・シューマンも愛奏したと文献は語る。もちろんモーツァルトらしさを損なわないような流儀においてだったろうことはベートーベンの書き残したカデンツァによって推測される。当時の聴衆はブラームスのそれをクララのそれと比べる機会は少なく、仮にそれがあったとしても両者の演奏解釈の違いを論じる場はほとんど形成されていなかったと思われる。

ロベルト・シューマンは同時代の他人の作品をあまねく論じたという意味において最初期の音楽評論家でもあったが、対象となる作曲家、作品が集合知として共有されていたのは楽譜が印刷術の発展とともに流布し、それを自分で演奏したり読んで吟味したりできる限定的なコミュニティにおいてであった。JSバッハやモーツァルトの音楽が一般学校教育によって「大衆の共有知」になるのはそこから100年後だ。シューマンもブラームスも自分の作品が後世に残ることは知っていたし、そうでなくては困るとしてベートーベンの作品と比べて見劣りのないものの創作につとめたことは文献が記す。

しかし彼らは自分の作品がJSバッハ、モーツァルトのそれと同列に並び称される目的は達成したものの、それらを万民の教育の対象にしようという価値観が東洋の果ての国にまで現れることは想定していなかったろう。その価値観は、エジソンによるシリンダー録音という技術の発明が、あたかも19世紀にグーテンベルグの印刷術が楽譜の流布に果たしたと同様の役割をその何倍もの速度とマグニチュードにおいて果たしたことによって新たに生成されたものだ。そうして彼らの作品は楽譜を読んだり弾いたりできない大衆までを包含した共有知となり、その価値観が「別格なもの」として祭り上げる神棚(class)に鎮座する作品はその形容詞で classical である、となった。ここにいよいよクラシック音楽が誕生する。

ブラームスはシリンダーに声とピアノ演奏を録音した人類最初の作曲家となったが、自分の作品がクラシック音楽と呼ばれるようになることは知らなかった。クラシック音楽という概念の発生とエジソン蓄音機の発明・進化・普及は無縁でない。蓄音機の記録音板が音楽の缶詰のように大量に商業的に売りさばかれるようになり、極東の我々にとってそれはレコードと呼ばれる黒い音盤を意味するところとなった。だが英語の record は無機的な記録の意味である。

1889年のブラームスの声とピアノがここに聞ける。

1877年にエジソンが発明した蓄音機が電話機、無線機、白熱電球、映写機とともに人類の生活を変える。その進化・商業化が自国に市場を持つ米国発であったことと電話(telephone)、映画(movie)が英語であることは無縁ではない。クラシック音楽(classical music)しかりである。ハードウエアの進化が市場を作り、文化を作る。この波は19世紀末から20世紀初頭の米国で起こり、英国発の産業革命の大きな波と融合し、英語の国際化とともに世界に伝播した。

1889年にエジソンがエポックメーキングな「音源」として、すでにレジェンドであったブラームスを「録音(record)」しようと目論んだ着想は、その記録された音を比較対照して論じる文化の萌芽である。「レコード」の誕生である。音楽演奏を比較し、同曲異演を味わうことを楽しみとする文化は、それゆえに、英米起源である。このことは英国に良いワインはできないが、有力なワインマーチャントが英国人でWine tastingが英語であることと近似した現象である。

レコードなる媒体が無尽蔵に「コピペ」され、商品として売りこまれることで、記録されたコンテンツはブラームス博士の肉声とはどんどん遊離していくことになる。我々が聞き知るブラームスの作品は、上掲ビデオに記録されたハンガリー舞曲第1番を唯一の例外として、他人が演奏したものだ。交響曲第2番を初見でスコアから読み起こすことはできない地球上ほぼ全員の聴衆にとってこの現象は福音であったが、2番とはブラームスの作品としてではなく、代理人としてカラヤンやベームなど後世の指揮者が演奏したものに変換されていく。

このことはプラトンのイデア論に行き着く。ブラームスの同時代人ではない指揮者の2番が作曲家の賛同を得られたものかどうかは誰も判断できないが、だからといって、自作を録音した、したがって100%オーセンティックであるストラヴィンスキーやラフマニノフの演奏をしのぐことのできる他人はいないということを意味はしていない。作曲家と異なる解釈で我々を納得させた演奏はスコアに秘められた別種の価値を具現化したのだから、書かれたスコアは作曲家の手を離れて成長するという概念を生み出すだろう。

僕はイデアのみを崇めそれを否定する者ではない。理由は以下のとおりだ。作曲家が用いた旋法やコードは何らかの物理的、生理的現象を人間の心に生起させる「画材」だ。画家は画材である絵の具を発明したのではなくある色を「選別」しただけで、絵の具そのものが美しい色と光を放つ現象に依存していないと言い張ることはできない。カンヴァスに描かれたそれ自体が美しい絵の具のその選別の是非を鑑賞者は愛でているのだ。

まったく同じことで、作曲家は「音材」を選別する。しかし絵の具が美しいように、教会旋法もド・ミ・ソの三和音も美しいのだ。音楽の演奏はスコアという暗闇の状態では目に見えない絵画に光を当てる行為だ。光線の具合によって、例えば昼か夜かで印象が変わることはその作品の価値をそこねるものではない。旋法や三和音の奏し方を変化させて音材の本来持つ美しさがスコアの意図以上に光輝を放つ可能性だってあるだろう。この絵は北緯何度の何月何日何時何分に快晴の太陽光のもとで見ろと指示した画家はいないように、唯一無二のテンポやフレージングやダイナミクスを数学的に厳密に指示した作曲家もいない。

演奏家が光を当てて掘り起こす秘められた価値はたしかに存在するが、その作業は作曲以来の解釈の歴史の文脈の中で聴き手の過去の記憶と比較する関心をトリガーする形で形成されるだろう。真の聴き手は文脈を学んで知っている。演奏家の個人的趣味による読みのユニークさや大向こうを張る大団円の壮大な盛り上げは演奏会場での当座のブラヴォーや喝采を獲得するかもしれないが、新しい文脈の一部になることはない。今日のテンポが速かったのは指揮者が出かける前に夫婦喧嘩したか、それとも早く空腹を満たしたかったからかどうかを語りたい方がいても結構だが、それが集合知の一角をなすことはないだろう。

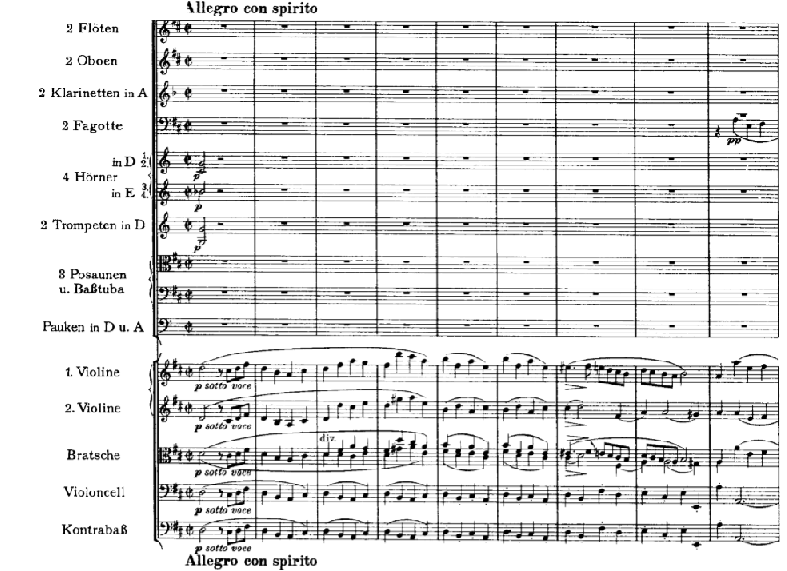

少し前に新幹線でブラームスの第2交響曲のスコアを見ていたら、第4楽章のテンポはクナッパーツブッシュの解釈が正しいんじゃないかと思えてきた。

現代の演奏を聴き慣れた耳にはずいぶん遅く感じるのだが、Allegro con spiritoは四分音符4つに振るとせいぜいその速さじゃないかと。お聴きいただきたい。

ハンス・クナッパーツブッシュ(1888-1965)とフリッツ・ブッシュ(1890-1951)は、ブラームス(1833-97)と親交が深かったフリッツ・シュタインバッハ(1855-1916)の弟子なのだが、ブッシュの第4楽章は2つ振りで2分音符をアレグロにしている(およそクナの2倍の速度)。お聴きいただきたい。

しかし上掲のスコア冒頭を冷静に眺めると、2つ振りならああいう風には書かないのではと思うのだ。あれを現代の多くの指揮者のテンポになるように表示を書くとすると Presto だが、ブラームスの交響曲にあんまり似つかわしい速度表示ではないように感じる。とすれば、やはりクナッパーツブッシュになるだろう。

これはどういうことか?そこで、ブラームスの2番の自演をほぼ確実にライプツィヒで聴き、彼の前で指揮をして(それが2番かどうかは不明だが)作曲者により批判はされなかった

(Brahms) does not appear to have complained of Fiedler’s interpretations (Jan Swaffordによる)

とされるマックス・フィードラー(1859 – 1939)の第4楽章を聴いてみよう。

ブッシュに近い。これが理由でどうしても僕はクナをあまり高く買うことはできていなかったのだ。しかし、テンポ変化が全く書き込まれていないスコアを改めて見ていて、本当にそうだろうかと疑いを持ったのだ。

それは第2主題の頭にあるlargamenteだ。largoの派生語だが、メロディを弾く第1VnとVaにだけ書かれていて、速度ではなく 幅広く、豊かにという表情の指示ではないだろうか(英語ならlarge、寛大にだ)。仮に速度であるとすると、フィードラー、ブッシュの第1主題のテンポで来るならば数小節前にリタルダンドが必要で、第2主題冒頭から急に遅くするのは明らかに曲想に合わない。クナの4つ振りテンポだとそのまま減速せずに(つまり楽譜通りに)つながる。幅広く、豊かな表情でたっぷり弾かせるためほんの少し減速はしているが、これがブラームスの意図したlargamenteかもしれないと思えてきたのだ。

クナッパーツブッシュは練習嫌いであったとされ、ぶっつけ本番の即興性の高い、アバウトだが霊感に富んだ指揮者のように言われるのが常だが、そうではなく周到にスコアを読む人だ。この2番やシューベルトの9番はユニークな表現に聞こえるが、アバウトに振って早く帰りたい人はそんな妙な事をする必要がない。まして思い付きで面白いことをやって、素人の聴衆はともかく、オラが作曲家と思っているプライドの高いウィーン・フィルやミュンヘン・フィルが心服してついてくるほど甘い世界ではないだろう。

楽員は彼の解釈に敬意を持ち充分な忖度があったから「この曲は私も諸君も良く知っている」という状況にあり、アンサンブルの縦ぞろえが重要なレパートリーは彼はあまり振らなかったせいもあったかもしれないが、むしろ楽団との関係をうまくマネージするために練習を切り上げて早く帰したのではないかと思う。

クナはコーダでこのページの真ん中の3つの2分音符に強めのアクセントを置き速度を大きく落とす。ここに至るまでの全奏部分でやや加速するのは2分音符のブレーキ効果を際立たせるためだが、これだけは僕は不要と思う。そこからはトランペットとティンパニをffで強奏しVnのボウイングも際立たせながら実に彫の深いコクのある表現で終結に向かう。安っぽいアッチェレランドでいかさまの興奮をそそるような稚拙な真似はしない。

何が正しいかは不明だが、フィードラーの解釈については、

his performances, because of their constant shifts of tempo and mannered phrasing—for instance the frequent introduction of unwritten luftpausen—reflected an interpretative model that owed far more to von Bülow than to Brahms.(Christopher Dymen)

と、「ブラームスよりもハンス・フォン・ビューロをモデルにしている」とする文献もある。2つ振りはビューロー(1830-94)起源だった可能性もあるのではないか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バーデンバーデンのブラームスという悦楽

2018 MAR 20 0:00:03 am by 東 賢太郎

バーデン・バーデン(Baden-Baden)はドイツ南西部、シュヴァルツヴァルト(黒い森)の北部に位置するヨーロッパ有数の保養地だ。都市で言うとポルシェの本社があるシュトゥットガルトに近い。クララ・シューマンの居所でブラームスゆかりの地でありウィルヘルム・フルトヴェングラー、ピエール・ブーレーズが亡くなった地でもある。Bad(バート)とはドイツ語で温泉を意味し、その名のとおり数多くの音楽家が保養に湯治にそして演奏に訪れている美しい田舎の温泉町だ。田舎という日本語をあてはめるしかないロケーションなのだが語弊があって、ドイツは森に囲まれた田舎の方がリッチで洗練されていて美しい。だから富裕層が住むのである。ツアーで都会の観光コースとまずい食事だけであれがドイツと思ってはいけない。

バーデン・バーデン(Baden-Baden)はドイツ南西部、シュヴァルツヴァルト(黒い森)の北部に位置するヨーロッパ有数の保養地だ。都市で言うとポルシェの本社があるシュトゥットガルトに近い。クララ・シューマンの居所でブラームスゆかりの地でありウィルヘルム・フルトヴェングラー、ピエール・ブーレーズが亡くなった地でもある。Bad(バート)とはドイツ語で温泉を意味し、その名のとおり数多くの音楽家が保養に湯治にそして演奏に訪れている美しい田舎の温泉町だ。田舎という日本語をあてはめるしかないロケーションなのだが語弊があって、ドイツは森に囲まれた田舎の方がリッチで洗練されていて美しい。だから富裕層が住むのである。ツアーで都会の観光コースとまずい食事だけであれがドイツと思ってはいけない。

ちなみに我が家が最初にフランクフルト赴任で借りた家はケー二ヒシュタインという高台にある田舎で、翌年に拠点長になったのでフランクフルト市内にあるアパートに社命で移ったが、どっちがいいかといえばダントツにケーニヒである。ここと隣町のクローンベルクはバーデンバーデンより小ぶりだが似た雰囲気を持つ温泉保養地であり、あそこに住んだ1年間は63年の人生で最高に幸せだった。そして、もしもう一度ドイツに住めるなら、今度はバーデンバーデンを選ぶだろう。どうしてかといって、それはクララ、ブラームス、フルトヴェングラーにブーレーズといった人々が住みたいと思ったものすべてが理由であって、なんとも言葉にはしにくい。

ロンドンにいた後半からブラームスの音楽に完全にはまりきっていて、寝ても覚めてもブラームスだった。2年日本に戻ってからのドイツ赴任の人事発令は業務的には本流を外された思いがあって歓迎ではなかったが、しかし来てみるとこの辞令はクラシック命だった僕にとって運命的なものであり、きっとがんばって仕事してきたことへの神様のご褒美であって、これぞ桃源郷ではないかという気分になってきた。周囲にドイツ語しか聞こえないホールや教会で何度も何度もじっくりとブラームスを聴く。この日本では体感しようのない経験というものは音楽の受容のしかたという意味で僕の耳に決定的な変化をもたらし、それ以来の音楽鑑賞の楽しみを格段に深化させてくれた。

バーデンバーデンは家族を連れて2度滞在している。そこで買ったイタリアのベタリーニの船とロシアのヴォロディンの馬の2幅の油絵は家宝になった。1865年から1874年までの夏の数ヶ月をブラームスが過ごしたリヒテンタール8番地にあるブラームスハウスで入った青い部屋(左)は感動ものであった。ここで「交響曲第2番ニ長調」が完成されたからだ。当地で2番をやるとプログラムには「リヒテンタール交響曲」(Lichtentaler Sinfonie)と記される。

バーデンバーデンは家族を連れて2度滞在している。そこで買ったイタリアのベタリーニの船とロシアのヴォロディンの馬の2幅の油絵は家宝になった。1865年から1874年までの夏の数ヶ月をブラームスが過ごしたリヒテンタール8番地にあるブラームスハウスで入った青い部屋(左)は感動ものであった。ここで「交響曲第2番ニ長調」が完成されたからだ。当地で2番をやるとプログラムには「リヒテンタール交響曲」(Lichtentaler Sinfonie)と記される。

ブラームスのヴァイオリン協奏曲は1877年9月にこの地でブルッフのヴァイオリン協奏曲第2番をサラサーテが演奏するのを聴いたことが作曲動機であるとされている。真偽は不明だがブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番ト短調がモデルになったという説もあるのは、ブルッフは同曲をクララ・シューマンを通してヨゼフ・ヨアヒムに紹介されたことを契機として書いたことからも可能性は否定できないだろう。

バーデンバーデンに滞在中、ずっと頭で鳴っていたのはもちろんブラームス、とりわけヴァイオリン協奏曲とここ(クララの家)で試演されたドッペルであった。もう骨の髄までしみついたヴァイオリン協奏曲をあの美しいクアハウスのヴァインブレナーザールで聴くことはかなわなかったが、この曲はあの音響で聴くのが望ましい。あれこそブラームスが心に描いていたアコースティックに違いないという思いは確信に変わっていた。

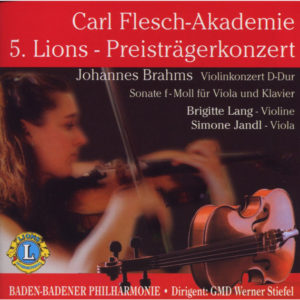

ずっと後に見つけたこのCDはそうした満たされぬ渇望を癒す天の恵みだった。Weinbrennersaal, Kurhaus Baden-Badenで2002年11月1日にライブ録音されたブラームスのヴァイオリン協奏曲である。当地カール・フレッシュ・アカデミー主催のコンクール優勝者記念コンサートで、Brigitte Lang のヴァイオリン、Simone Jandl 指揮バーデンバーデン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏だ。Lang女史は現在NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団(NDR Elbphilharmonie Orchester、もとNDR交響楽団)の副コンサートマスターのポストにある。

ずっと後に見つけたこのCDはそうした満たされぬ渇望を癒す天の恵みだった。Weinbrennersaal, Kurhaus Baden-Badenで2002年11月1日にライブ録音されたブラームスのヴァイオリン協奏曲である。当地カール・フレッシュ・アカデミー主催のコンクール優勝者記念コンサートで、Brigitte Lang のヴァイオリン、Simone Jandl 指揮バーデンバーデン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏だ。Lang女史は現在NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団(NDR Elbphilharmonie Orchester、もとNDR交響楽団)の副コンサートマスターのポストにある。

まったくマイナーリーグの観を免れない演奏家たちだが、僕はこの曲を聴きたいときにこの録音をCD棚から取り出すかどうか必ず迷う。オイストラフやスターンやシェリングの名演があるのにだ。こういう演奏が田舎町でさくっと聴けてしまうのがドイツであって、わが国で言えば大相撲や歌舞伎のように、ブラームスは空気のごとく当たり前のようにユビキタスな存在であって世界的な大家による名人芸など別に必要としていない。そこでドイツ人と3年ブラームスを日常的に聴いていた僕もまったく必要としない。そういうことだ。

このCDが評論家の絶賛を浴びたりベストセラーになったりすることは絶対にないだろう。音楽産業はギャラの高いメジャーリーガー演奏家をグローバルに売らなくてはいけないし、そういう意図で書かれた評論やキャッチコピーに騙された消費者は「名手」「大家」でないと耳を貸さないように洗脳されてしまっているからだ。多くの方はそれに気づいていない(というより、日本にいれば気づくチャンスもない)。そういう方々のために僕はこのCDをアップしたし、曲をまだ知らない方々にブラームスのヴァイオリン協奏曲がいかに素晴らしいか知っていただく意味でこの演奏は過不足ない。ぜひ、こういう地元の本物の演奏をじっくり何度もお聴きいただきたい。

ラング女史のソロは無用に力瘤を入れて弾くところが皆無で緩徐楽章は祈りのようだ、これほど誠実にブラームスの音符を純真、純潔路線でリアライズできるものかと心が洗われる。技術はなんら劣るものではないが、ソリスティックでない。こういうのは往々にして「堅実」とあたかも褒めたかのように切り捨てられる。マイナーリーガーという刻印だ。とんでもない。それを前面に押し出して自己顕示のすべとするのでははなく、ひたすら音楽へ奉仕するという、僕のように楽曲の混じりけのない醍醐味だけを繰り返し味わいたいリスナーにとっては最高級の音楽家だ。こういうものは大衆に広く売れることはもともとあり得ないという資本家には困った性質のものであって、だから、こういうのが良い演奏というコンセプトが広まっては困るのである。皆さんは純粋に良い音楽を楽しまれればよく、資本家の利益に貢献する必要はない。

オーケストラもなんら尖ったところはなくWeinbrennersaalの最高にふくよかなアコースティックに自然に寄り添って、これぞブラームスという芳醇な響きでソロを包み込む。これぞブラームスの音。終わった時に、いつも同じものなのに、いつもありがとうという言葉しか出てこない、まさに稀有のありがたい演奏である。そして僕にとってはバーデンバーデンの代えがたいお土産の意味もあるが。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

トスカニーニの戦力外通告

2018 JAN 20 3:03:53 am by 東 賢太郎

人間だれしも年齢には勝てません。メジャーリーグのイチロー、上原、NPBの元巨人の村田など見ているとまだまだできると思うし本人たちには強く思う所があるでしょう。実業界では経験値などと言ってトシをプラス評価してくれますが、スポーツは興行の意味合いもあって若いスターを求める傾向もあるから仕方ないことなのでしょうか。

経験値が最も意味を持つ職業のひとつが指揮者でしょう。90歳でもかくしゃくと棒を振ったストコフスキーや朝比奈隆が会社のCEOも務まったかというとまず無理と思います。僕は80まではやりたいと願うものの、どこかで衰えて戦力外通告の時期が来ます。必ず。しかし大株主でもあるから僕を首にできる人はおらず、会社のために自分で戦力外通告をしなくてはなりません。これはなかなか難しそうです。

指揮者はぎりぎりまで現役で、ある日突然キャンセルになってというパターンが多いようですが、振ってる最中に自分で戦力外通告を出した人がいます。アルトゥーロ・トスカニーニです。1954年4月4日、カーネギーホール。曲目はタンホイザー序曲でした。これがその実況の記録です。

バッカナールの終盤でトスカニーニは記憶を失って指揮棒が止まり、音楽はカオスになってしまい、ラジオ放送は中断してアナウンスとともにブラームスの第1交響曲が流れたそうです。この衝撃的な録音は生々しくその「事故」を伝えています。これにショックを受け彼は引退を決意したと言われ二度と舞台には登りませんでした。

このコンサートのリハーサルはこうでした。おっかなかった。この人の棒が錯綜してきて止まってしまったらオケは誰を見ていいかわからないでしょう。それでも音楽は止まらなかったのは大変なことですね。

タンホイザーの後のプログラム、マイスタージンガーはお聴きの通り見事な演奏なのです。まだできる。これが男の引き際なのでしょう。

トスカニーニが自分のオーケストラNBC交響楽団を振らせて後継者の期待を寄せたグィード・カンテッリはこの演奏の2年半後に飛行機事故で亡くなります。死の床にあったトスカニーニにはカンテッリの訃報が知らされず、その2か月後にトスカニーニも後を追いました。

僕にとってトスカニーニは音楽の師であり、特にベートーベンの交響曲の真価は彼によって教わったという思いが強くありました。あれだけ強靭で男性的な音楽は他に絶対にないと感じました。それだけに問題のタンホイザー録音はちょっとしたトラウマになり、滅びゆく者の美すら感じたのです。息子と二人でイタリア旅行した時に、ミラノでガイドさんにまずお願いして連れて行ってもらったのがトスカニーニのお墓だった(左)のはそういう深いわけがありました。

いやあ辛気くさくなっていけません。同じコンサートの「ジークフリートのラインの旅」です。素晴らしい!なんて輝かしい未来を感じさせてくれる音楽なんだろう!一気に若者だ!

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト ピアノ・ソナタイ短調の名演

2017 DEC 5 0:00:26 am by 東 賢太郎

異形のソナタである。普通の美演が面白いはずはなく、ピアニストのテンペラメントが問われる。聴き手が求めるものとそれが合致した場合にうける感動の質はモーツァルトの曲の中でも特別のものと思う。巷で評価の高い録音というとご参考までにディヌ・リパッティ(スタジオとライブ)、フリードリヒ・グルダ、内田光子、マリア・ジョアオ・ピリスは挙げねばならないものであり一度は聴くことをお薦めしたいが、いかんせん、僕自身がk.310に求めるものは希薄である。

大ピアニストがモーツァルトのソナタをあまり弾いていないのは昔から指摘されることで不思議な現象だが、19世紀のヴィルトゥオーゾ時代に満場をうならせるコンサートピースになれなかったのは事実だろう。それはモーツァルトが「馬鹿なフランス人」と呼んだ種類の聴衆がパリ以外にも国際的に増殖したということであって、彼が長生きしなかったことの唯一の幸運かもしれないと思う。

その現象を「モーツァルトは技巧的に難しくないから」と言うのは間違いである。ベートーベンはミスを許してくれるがモーツァルトはそうでない。ご自分でK.310の譜面をさらってみればすぐ、これは難しいというか弾きにくく、素人が正しいテンポでノーミスで走破するのは無理ということぐらいは誰でもわかる。技巧的に難しくないなど勘違いも甚だしく、一流のプロでも緊張を伴い、そんなリスクを取るならできれば弾きたくないことと想像する。

それなのに聴き手は「普通の美演が面白いはずはなく」などと勝手なことを求める。モーツァルトでうるさいファンを黙らせるハードルは極めて高く、モーツァルトだけのピアノ演奏会となると僕などむしろ奏者にチャレンジされるようにすら感じる。「技巧的に難しい割に満足してもらえない」、つまり「コスパが悪い」が正解だろう。ショパンが弾く側に需要が高いのは、難しく聞こえて演奏効果が上がる割に弾きやすい、つまりコスパがいいことも一因だと思料する。ラフマニノフはさらにそうだが、奏者が懸命に格闘してそれなりに結果が出ると拍手は最大になるのだ。

僕もそうだが、そういうくだらない似非ヒーロー物語やご苦労さんの心優しい喝采が心の底からアホらしいグールドのような真の名手は、馬鹿な聴衆に媚びを売る気はさらさらなく、だからそういうものは弾かないのだろう。ちなみに彼もK.310を録音しており僕には理解不能の解釈をしているが、趣味の違いは百歩譲って、彼がこの曲とピアノ協奏曲第24番を愛奏していた事実は高く評価している。彼はモーツァルトが心の底から求めていた聴衆でもあるのだ。

エミール・ギレリス(pf)(ザルツブルグ音楽祭、1971年8月6日ライブ)

揺るがぬ遅めのテンポと深く彫琢されたアーティキュレーションの第1楽章マエストーソはまさに素晴らしい。展開部の嵐の部分で書かれた、モーツァルトには珍しいffとppの強弱対比にこれほど神経を配った演奏もない。第2楽章もテンポが崩れない。不変の時間感覚の中で遊ぶ装飾音と時折のルバートはまことに高貴だ。第3楽章は速くせずpの軽いタッチで始め狂乱には至らない。中間部はペダルを生かして対比を作る。異界には踏みこまず古典派の節度を保った演奏だがその路線での一級品。ベートーベン、ブラームス向きの鋼鉄のピアニストというレッテルだったギレリスだが、彼のモーツァルトはどれも見事である。

リリー・クラウス(pf)

クラウスの魅力はテンポの伸縮、強弱、フレージングの即興の妙で、自由奔放かというと、モーツァルトもそう弾いたかもしれないと思わされてしまう不思議な愉悦感とオーセンティシティを感じるところだ。だからppがだれることなく悲しみを湛え、耳を惹きつける磁力があるのだ。モントゥーとやったピアノ協奏曲12番に書いたことがそっくり当てはまる。これだけ歌う表現はほかに聴いたことがない。クラウスが「コスパの良い作品」を男勝りにバリバリ弾くことはなかったが、それは大方のプロならやればできることであり、大方のプロができずに敬遠したモーツァルトのソナタでいまだにオンリー・ワンの地位を失っていないのは驚くべきことだ。

ジョルジュ・シフラ(pf)

モーツァルトが奏者の技巧を透かし彫りにする良い例だ。リストの超絶技巧練習曲で鳴らしたシフラはコスパの人ではない。超絶技巧を弾いて超絶技巧にきこえない、野球の名野手が難しい打球を軽々と処理するとファインプレーに見えないというクオリティの、真の名手である。自在な指のコントロールは正確無比で清潔なアーティキュレーション、対位法の彫琢、理想的な和音のバランスで真珠のように働く。第2楽章のフレージングもまことに純正、古典派の流儀を脱することなくソプラノパートの歌わせ方は卓抜である。やや速めの第3楽章は彼のショパンに通じる。クラシック通の人ほどシフラのモーツァルトときけば敬遠だろうが、僕はもっとモーツァルトを残して欲しかったと心から思う。

ナディア・ライゼンベルク(pf)

1947年のライブ録音。軽めのタッチだが弱音に配慮があり、虹色に変化する美しさだ。かえがたい気品に包まれ異形の気味悪さは後退するが、第2楽章はロマンティックでありシューベルトの後期にある暗い深みを湛える。終楽章中間部の流れるフレージングの優しさはこの部分が何かを示しているようで、表面だけきれいに取り繕った演奏とは一線を画する。何度も聴きたくなる不思議な魅力ある名演で、こういうのをライブでやってしまう人の能力には敬服するしかない。

ウィルヘルム・ケンプ(pf)

僕はケンプのベートーベンをあまり評価しないがモーツァルトは好きだ。第1楽章のテンポの素晴らしさ!音楽が血肉となっており自発的なパルスとしてあふれ出ているが、本物の推進力とはこういうものだ。第2楽章の歌は古典派の格調を逸脱しないが、鉄槌の短2度は控えることなく苛烈であるなど表現のレンジは広く、K.310の要求を満たしている。第3楽章はやや遅めで音楽を解きほぐすが、僕はモーツァルトが悲しみに狂った感じがもっと欲しい。このテンポの方がソナタの起承転結はつくが、ドイツ人の形式観だろうか。

アンソニー・ニューマン(Fortepiano)

クレメンティ社1805年製のフォルテピアノによる演奏。冒頭から噴出するエネルギーはピアノだとうるさくなるが、楽譜はfとあるからこれは参考になる。マンハイムで強弱ペダル付きのシュタイン製のハンマーフリューゲルに出会ったことでk.310第1楽章はffとppの対比、管弦楽のダイナミックスを念頭に置いた曲作りになっているように思う。第2楽章の装飾音はこの楽器だと自然でピアノで弾くと重くなる音型の本来の優美さがよくわかる。第3楽章の神経をかき乱すブルレスケは当時として前衛的ですらあったろう。

(ご参考)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(4)

2017 NOV 28 20:20:47 pm by 東 賢太郎

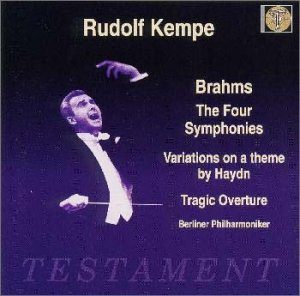

ルドルフ・ケンぺ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ケンペのブラームスというと期待するが第1楽章がやや落ちる。冒頭の第1Vnに妙なヴィヴラートが付き、第2主題は拍節感が固くて陶酔感が希薄、展開部はテンポが落ちつかずだ。コーダにかけて加速する感覚も納得できない。速めの第2楽章は悪くなく、第3楽章も禁欲的でホルンソロは昔のドイツの古風な音だ。終楽章はBPOが弦主体の暗めの音色で魅せ、管がやや弱いがティンパニはインパクトがある(総合点:3)。

ケンペのブラームスというと期待するが第1楽章がやや落ちる。冒頭の第1Vnに妙なヴィヴラートが付き、第2主題は拍節感が固くて陶酔感が希薄、展開部はテンポが落ちつかずだ。コーダにかけて加速する感覚も納得できない。速めの第2楽章は悪くなく、第3楽章も禁欲的でホルンソロは昔のドイツの古風な音だ。終楽章はBPOが弦主体の暗めの音色で魅せ、管がやや弱いがティンパニはインパクトがある(総合点:3)。

ジョン・バルビローリ / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

世評は高いバルビローリの全集だが僕には何がいいのかわからない。大学時代に1番のLPを買って面白くもなんともなく、それでもVPOだし何かはあるんだろうと後にCDで2~4番も聞いてみたがそれっきりだ。EMIが自社アーティストで売れるブラームスが欲しかったのはわかるが、VPOが巷に流布するセールストークどおりに素晴らしいブラームスだと感嘆したようにも聞こえない。僕の装置で聴く限り録音はDeccaの艶もDGの音場感もなく、ムジークフェラインのホールトーンをここまで捨てて楽器にフォーカスしなくても、これならハレO.でいいじゃないかと思う(総合点:1)。

オイゲン・ヨッフム / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

上掲と同じBPOの1956年9月録音。これはフルトヴェングラー時代、ケンペはカラヤン時代。ヨッフムは実演を何度か聴いたが縦線を厳格にそろえる人でなく、第1楽章のアンサンブルは自然体。推進力とフレージングの起伏でもっていき再現部直前(ライン主題)のテンポ、音量を落としメリハリをつける。第2主題は表情があるがオケが散漫で残念。第2、3楽章は木管も弦も実によく歌い上出来。終楽章は第2主題で合奏が合わずライブであればまだしも時代を感じる(総合点:3.5)。

上掲と同じBPOの1956年9月録音。これはフルトヴェングラー時代、ケンペはカラヤン時代。ヨッフムは実演を何度か聴いたが縦線を厳格にそろえる人でなく、第1楽章のアンサンブルは自然体。推進力とフレージングの起伏でもっていき再現部直前(ライン主題)のテンポ、音量を落としメリハリをつける。第2主題は表情があるがオケが散漫で残念。第2、3楽章は木管も弦も実によく歌い上出来。終楽章は第2主題で合奏が合わずライブであればまだしも時代を感じる(総合点:3.5)。

ダニエル・バレンボイム / シカゴ交響楽団

冒頭2和音からテンポを上げて第1主題が突進。第2主題は定例的に減速するがだれた感じがする。両主題をつなぐブリッジのテンポが活きないとそうなってしなうのでこの交響曲は開始からいきなり難しい。ただCSOの腕前と音響は圧倒的で文句のつけようもなし。第2楽章は上質の絨毯のような厚みがあり、第3楽章は甘みを抑える。しかし終楽章は余計なティンパニロールや突発的盛り上がりと解釈が表面的だ(総合点:2)

冒頭2和音からテンポを上げて第1主題が突進。第2主題は定例的に減速するがだれた感じがする。両主題をつなぐブリッジのテンポが活きないとそうなってしなうのでこの交響曲は開始からいきなり難しい。ただCSOの腕前と音響は圧倒的で文句のつけようもなし。第2楽章は上質の絨毯のような厚みがあり、第3楽章は甘みを抑える。しかし終楽章は余計なティンパニロールや突発的盛り上がりと解釈が表面的だ(総合点:2)

ブルーノ・ワルター / コロンビア交響楽団

冒頭より第2主題へのブリッジが自然で、こうでなくてはと思う。このオケは録音により実体が変わるがここでは管弦とも上等、木管ソロの音程の良さは特筆。どこがどうということでなく3番はこういうものだという風格は耳を澄ませて一聴してみるしかない。米国調の安手の録音で高弦と金管がきついのが実に恨めしいが、それにも拘らずこれほど欧州の香りと格調が漂うワルターの指揮には敬服しかなく、大学時代から今に至るまで時々聴く(総合点:4)。

冒頭より第2主題へのブリッジが自然で、こうでなくてはと思う。このオケは録音により実体が変わるがここでは管弦とも上等、木管ソロの音程の良さは特筆。どこがどうということでなく3番はこういうものだという風格は耳を澄ませて一聴してみるしかない。米国調の安手の録音で高弦と金管がきついのが実に恨めしいが、それにも拘らずこれほど欧州の香りと格調が漂うワルターの指揮には敬服しかなく、大学時代から今に至るまで時々聴く(総合点:4)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《永遠のルチア・ポップ》

2017 NOV 26 11:11:47 am by 東 賢太郎

アメリカ、ヨーロッパに13年半も住んでいてあれだけいろいろ聴いたのにと悔やむ人がいる。ルチア・ポップである。1993年11月16日、ドイツにいる頃に喉の癌であまりに早く亡くなってしまい愕然としたのを思い出す。若いころは可愛く清楚であり晩年でも天使のような清純派の声であったが、中高音で伸び、テンション、輝きが高まって厳しさが出てくるのがいい。ロマン派でも感情にまかせて音程が甘くなるようなことが絶対になく節度と規律がある。ムゼッタに起用されて「わたしが街を歩くと 」をやってもパリの蓮っ葉女にならないのは困ったものだが、そこがたまらないのだ。参りましたとひれ伏す気品と威厳がある人だ。顔もどことなく好きであり、いま最も癒されるソプラノといえる。

アメリカ、ヨーロッパに13年半も住んでいてあれだけいろいろ聴いたのにと悔やむ人がいる。ルチア・ポップである。1993年11月16日、ドイツにいる頃に喉の癌であまりに早く亡くなってしまい愕然としたのを思い出す。若いころは可愛く清楚であり晩年でも天使のような清純派の声であったが、中高音で伸び、テンション、輝きが高まって厳しさが出てくるのがいい。ロマン派でも感情にまかせて音程が甘くなるようなことが絶対になく節度と規律がある。ムゼッタに起用されて「わたしが街を歩くと 」をやってもパリの蓮っ葉女にならないのは困ったものだが、そこがたまらないのだ。参りましたとひれ伏す気品と威厳がある人だ。顔もどことなく好きであり、いま最も癒されるソプラノといえる。

スロヴァキア人であるポップのデビューは1963年にブラチスラヴァ歌劇場でオットー・クレンペラーの指揮による「魔笛」の夜の女王だったが、僕が彼女を知ったのもクレンペラー最晩年の、そして彼女にとってデビュー録音である夜の女王だった。これは何度聴いても震撼すべき歌だ。後にも先にもこのアリアがこれ以上正確な音程で歌われたのを聴いたことがなく、しかも決して曲芸っぽくないのが僕が言う「節度」なのだがお分かりいただけるだろうか。それが立派な音楽に貢献しているところがクレンペラー博士の厳しい目にかなったのだと長年思っていた。

ところが本稿のために46才の時のインタビューのビデオを見ていて、それが正しかったことを知った。「自分のレコードは全曲盤で90もありますが、命の危険でもない限り一切聴きません。いまならそう歌わないから満足しないのです」と断言するポップが唯一の例外としてあげているのが「クレンペラー先生との魔笛」であった。「これだけはいまでも心に触れてきます。それにこの録音が私のキャリアを開いてくれたのです。メトロポリタン歌劇場の支配人ルドルフ・ビングさんがこれを聴いて即刻メットに契約してくれたのです」と語っている。その結果がこれだが、ライブでもまったくすごいものである。

もう一つの夜の女王のアリア(クレンペラー盤)の一発決めの高音も楽勝。この録音の時、ポップは歯痛だったそうだが関係ないんだ。僕はこの録音を、やはりデビュー録音で世界をあっといわせたジャクリーヌ・デュ・プレのエルガーのコンチェルトに比肩するものと考えている。

他は聴かないとポップに言われてしまうと困るが、このスザンナ(フィガロの結婚)はモーツァルトに見せてみたい。ナンシーとどっちが好きかな?っていうことで。

もう一つフィガロから、ケルビーノの「恋とはどんなものかしら」だ。この艶やかな美声、ゴージャスの極致。これは彼女にとっては技巧で作ったものなのかもしれないと思いつつ。

コロラトゥーラ・ソプラノで売り出したポップのこれが最高の出来ばえなのはいわば当然だろう。オルフの「カルミナ・ブラーナ」だ。なんと繊細で美しい!

ロマン派に行くと、僕はこれが大好きだ。グスタフ・シャルパンティエの歌劇「ルイーズ」から名アリア「その日から」だ。彼は寡作でオペラはこれだけだが、ボエームの雰囲気のある佳曲である。このアリア、ぜひyoutubeで他の歌手ときき比べてほしい。ジャンプした高いイ音(ラ)がポップほどつややかに輝いて安定しているのはなく、夢幻の心地でうっとりだ。ききほれるしかない。

ドヴォルザークの歌劇「ルサルカ」から「月に寄せる歌」だ。何という気品!!もうひざまずいてルチア様と申し上げるしかない。

インタビューをきいて、彼女がスザンナやルイーズのような人ではないとよくわかった。暗さがあるのだ。母国語のように操っているドイツ語も、どこか心でなく頭から出ている風に見える。内省的で芯の強い人で、何かは知らないが自分の運命に反抗すべきものをもっているのだろうかと感じる。母国チェコスロヴァキアの劇団で若くして映画、舞台で知られ、共産圏から逃げて英米のマネジメントに売れっ子に仕立てられた人生。楽しんでいるとは言っているが、劇場で一人スポットライトを浴びるのは好きでないとも語っている。自分は皆で歌う中で育ったという彼女は教会音楽が似合うし、ご本人も派手なシアターよりしっくりきたのではないだろうか。僕もこれを歌ってる彼女が好きだ。モーツァルトのハ短調ミサである。

さらにいえば、彼女の心の本領はリートにあると思う。それもシューベルトの「月に寄せるさすらい人の歌 D870 」のような、ほの暗い中にも明るさを紡ぎだしてくれるあたたかい歌だ。晩年になって声のせいでリートに行く人はいるが、ポップの場合はここが故郷だったように思う。暗闇に光明を灯そうとするけなげな強さに、作られたスターダムは不要だったかもしれない。

最後に、僕が留学中に米国でFM放送を録音したテープをyoutubeにアップした。シカゴ交響楽団の1984年3月15日のライブで、指揮のジュゼッペ・シノーポリとバリトンのウォルトン・グレーンルースはこれがCSOデビュー演奏会であり、我がルチア・ポップはこれがCSO最後の出演となってしまった。ポップもシノーポリもグレーンルースも故人となってしまったいま、この演奏が広く世界の人の耳にふれることを願ってやまない。

マーラーの「子供の不思議な角笛」である。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(3)

2017 NOV 7 20:20:45 pm by 東 賢太郎

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ハレ管弦楽団

Mr.Sが当時の手兵ハレO.と録音した最初のブラームスSym全集。1987-8年にロンドンでCDとして発売された最初期のブラ全で、入手したてのCDプレーヤーで狂喜して何度も聴いた。思い出の盤なのでどうしても主観が入るが、客観的に聞きなおしてみても、なにより弦楽器セクションの絶妙な音色造りと管楽器の音程の良さがこのレベルのオケにして驚異的レベルで、内声部の管が良く聞こえるバランスが室内楽的完成度にある。一言でまとめるなら雄渾さと深いロマンの味わいが絶妙にブレンドし、3番の醍醐味を十全に描き出した名演。第1楽章、第2主題に向けてテンポを落とす、展開部終盤でホルンを強奏、意外な楽器バランス等個性があるが僕はまったく不自然と感じない。第2楽章、ホルンとクラリネットの主題の歌、弦の細やかなフレージング、第3楽章の一切べたつかない高貴な気品。終楽章、トロンボーンがこれだけ聞こえるのも珍しいが過度なヒロイズムにならず深い満足感に至って終結する(総合点:5)。

Mr.Sが当時の手兵ハレO.と録音した最初のブラームスSym全集。1987-8年にロンドンでCDとして発売された最初期のブラ全で、入手したてのCDプレーヤーで狂喜して何度も聴いた。思い出の盤なのでどうしても主観が入るが、客観的に聞きなおしてみても、なにより弦楽器セクションの絶妙な音色造りと管楽器の音程の良さがこのレベルのオケにして驚異的レベルで、内声部の管が良く聞こえるバランスが室内楽的完成度にある。一言でまとめるなら雄渾さと深いロマンの味わいが絶妙にブレンドし、3番の醍醐味を十全に描き出した名演。第1楽章、第2主題に向けてテンポを落とす、展開部終盤でホルンを強奏、意外な楽器バランス等個性があるが僕はまったく不自然と感じない。第2楽章、ホルンとクラリネットの主題の歌、弦の細やかなフレージング、第3楽章の一切べたつかない高貴な気品。終楽章、トロンボーンがこれだけ聞こえるのも珍しいが過度なヒロイズムにならず深い満足感に至って終結する(総合点:5)。

エヴゲニ・スヴェトラノフ / ソヴィエト文化省交響楽団

1981年録音。ロンドンで手当たり次第にブラームスSymを買っていた89年に全集で購入。Melodiyaとあるが当時のレーベルはOlympiaであった。オケに国民性によるカラーがあった時代にこういうのが出るとマニアはたまらなかったのだ。懐かしい。意外に?まっとうで拍子抜けだがホールトーンはやや人工的か。終楽章できつめのVnと金管がロシアらしくなるが、オケ(もうないが)はうまい。ソビエト社会主義共和国連邦の遺産だ(総合点:3)。

1981年録音。ロンドンで手当たり次第にブラームスSymを買っていた89年に全集で購入。Melodiyaとあるが当時のレーベルはOlympiaであった。オケに国民性によるカラーがあった時代にこういうのが出るとマニアはたまらなかったのだ。懐かしい。意外に?まっとうで拍子抜けだがホールトーンはやや人工的か。終楽章できつめのVnと金管がロシアらしくなるが、オケ(もうないが)はうまい。ソビエト社会主義共和国連邦の遺産だ(総合点:3)。

ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

オケが鳴りきってバランスも良く理想的な第1楽章。やや速めの開始が第2主題で減速するに至る難しい提示が実にうまい。第2楽章は透明なアンサンブル、第3楽章は節度ある歌でじっくりブラームスのロマンをきかせる。終楽章、クリーブランドO.の威力全開だが、矛盾するようだがこれだけうまいと耳が贅沢になってどこか予定調和的に思えてしまう。上記ハレ管は手造りの完成度で耳目を捉えたが、文句のつけどころのないこちらはなぜか感銘度が落ちる。セルのブラームスはどれも高水準を満たすが、特に3番は彼に向いていたと思う(総合点:4)。

セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

当時「幻の」だったこの指揮者が初来日した77年、大統領でも来たような東京文化会館の熱気は忘れない。聴衆は読響からどんな音が出るか戦々恐々だった。エゴイストに思われるが、後年彼のリハーサルで目撃したのはドビッシーの求める音を微細なまでに純化して鳴らす求道者の姿だった。そこでもそうだったが、第2楽章のテンポ(というより)は陶酔感と時間感覚がタイアップした不思議な世界だ。セルのように基本の拍節感から音符、小節単位でルバートするのでなく、大きな単位での脈動に音量、フレージングの呼吸がシンクロして巨大な揺りかごにいるような心地よさだ。酔えずに冷めていると遅いと感じるのは晩年のブルックナーで顕著だったが、彼の音作り哲学はカーチス音楽院で見た83年からなんら変わっていないと思う(総合点:3.5)

当時「幻の」だったこの指揮者が初来日した77年、大統領でも来たような東京文化会館の熱気は忘れない。聴衆は読響からどんな音が出るか戦々恐々だった。エゴイストに思われるが、後年彼のリハーサルで目撃したのはドビッシーの求める音を微細なまでに純化して鳴らす求道者の姿だった。そこでもそうだったが、第2楽章のテンポ(というより)は陶酔感と時間感覚がタイアップした不思議な世界だ。セルのように基本の拍節感から音符、小節単位でルバートするのでなく、大きな単位での脈動に音量、フレージングの呼吸がシンクロして巨大な揺りかごにいるような心地よさだ。酔えずに冷めていると遅いと感じるのは晩年のブルックナーで顕著だったが、彼の音作り哲学はカーチス音楽院で見た83年からなんら変わっていないと思う(総合点:3.5)

ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティック

確かに対抗配置のVnなどでリヴォルーショナリー(革命的)な音の聞こえる部分がある。オーセンティック楽器での音化はチャレンジングな試みだが演奏様式がこうだったかは僕には確信がもてない。ブラームス時代の奏者がここまで現代的な演奏技術があったかどうか。こう鳴らすには指揮もテクニックがいるだろうが、ブラームスがこんな切れ味良い棒を振ったとはどうしても思えないのだ。楽器音のリアライゼーション目的ならよいが、時代シミュレーションがやりたいならオケはアマチュアを使った方がそれらしくなるのではないか。しかし、いずれにしても、それを我々が知り覚えたからといって、3番のスコアからさらに深い感動が得られるようになるとは特に思わないが(総合点:1)。

確かに対抗配置のVnなどでリヴォルーショナリー(革命的)な音の聞こえる部分がある。オーセンティック楽器での音化はチャレンジングな試みだが演奏様式がこうだったかは僕には確信がもてない。ブラームス時代の奏者がここまで現代的な演奏技術があったかどうか。こう鳴らすには指揮もテクニックがいるだろうが、ブラームスがこんな切れ味良い棒を振ったとはどうしても思えないのだ。楽器音のリアライゼーション目的ならよいが、時代シミュレーションがやりたいならオケはアマチュアを使った方がそれらしくなるのではないか。しかし、いずれにしても、それを我々が知り覚えたからといって、3番のスコアからさらに深い感動が得られるようになるとは特に思わないが(総合点:1)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

独断流品評会 「シューマン ピアノ協奏曲」(その4)

2017 NOV 1 22:22:16 pm by 東 賢太郎

ユリアン・フォン・カーロイ(pf)/ ロベルト・へーガー / バイエルン放送交響楽団

ハンガリーのピアニスト(1914-93)の滋味あふれる名演である。得意のショパンも持っているが、このシューマンはいっそう素晴らしい。自家薬籠中の表現は詩情もコクもあり最初のソロのクララ主題提示から唸らせ、随所のルバートや間は自在に取りながらも何一つ違和感を覚えさせるものがない。これぞこの協奏曲が求めているものだということであって、オケと競奏したりなにか奇矯なことをしようというピアニストとは根本から器の差を感じる。指揮もオケのフレージングもがピアノと呼吸が合い、感情レベルの高い次元で和合している。このクラスの演奏になると録音技術の進化やピアニストのスタイルの流行り廃りで古びてしまうというなどということとは無縁だ(評点・5)。

マウリツィオ・ポリーニ / クラウディオ・アバド / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

89年録音。ポリーニは絶頂期にあった。このイタリア人コンビのブラームス2番は聴きごたえがあるが、同じ透明感あるタッチのピアノもここではもうひとつ心に届かない。クリアなゆえにレガートが欲しい所で粒だって聞こえ曲想の転換でfになると低音が耳につくし、アバドの指揮も模範解答の域を出ずちっとも内側から燃えてこない。技術的な水準は大変高いのにあっそうで終わってしまう。美麗な博多人形を見ているよう(評点・2)。

リリー・クラウス / ヴィクトル・デザルツェンス / ウィーン国立歌劇場管弦楽団

指揮もオケも誠に二級だがピアノが入ると格調が増す。ゆっくりしたテンポの冒頭はユニークで、クラウスはクララ主題など歌う部分はたっぷりとレガートで弾くが、速いパッセージやカデンツァはスタッカート気味でペダルも控えf部分は男性的でさえあるから好みを分かつだろう。自分の音楽をやっているのだが聞かせてしまうのは曲想に強い共感があるからだ。彼女のソロ録音は名品が多いがコンチェルトとなるとモーツァルトでも伴奏者に恵まれない。このシューマンも何とかならなかったのか(評点・3)。

ウィルヘルム・バックハウス / ギュンター・ヴァント / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

出だしの「滝」からよいしょよいしょという感じでミスタッチもあり、オーボエの音程も低い。なんだこれは、これがVPOか。しかしだんだん調子が出るとさすがバックハウスという黒光りのタッチになってきてうなる。クラリネットの第2主題あたりからはオケも悪くはないが、残念ながら拍節感を守るヴァントの指揮が何とも杓子定規だ。第2楽章もロマンに酔わせてくれない。カデンツァはあまり弾き込んだ感じはなく、もつれている。バックハウスの貴重な記録だが、どうも僕の耳にはやっつけ感を否定できない(評点・2)。

サンソン・フランソワ / パウル・クレツキ / フランス国立放送管弦楽団

フランソワの右脳型のピアノについていける人には面白く、オーボエもクラリネットも思いっきり「おフランス」でどこか違うでしょの空気が漂う。ピアノは第2主題で没入したと思えば一気に展開部で激してみたり。この人のテンペラメントを僕はあまり得意としないが、例の楽譜の部分の弾き方など実にユニークであって、そうでなくてはいけない必然は何ら感じないがまあそれもいいねと言わせてしまうものがある不思議なピアニストである。第2楽章のオケとのずれまくりはすごい、クレツキは大変だったろう。しかし終楽章のオケは健闘しており指揮者の力量を見せつけて満足感をくれる。それにしてもだ、バックハウスはあまり練習してないのが正直に欠点となっているがフランソワはそれって味があるねという風に薬味にしてしまう。得な人だ(評点・2.5)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

天才演奏家はもう出ない

2017 OCT 7 15:15:20 pm by 東 賢太郎

このブログに野村君がくれたコメントは大変考えさせられるものがあった。

欧米のクラシック界ではかつてより日本は大市場であって、減ったとはいえいまだにCDが売れている有難い国だ。野村君の看破する通り「島国根性」あり、大衆には薄れたとはいえまだ根強い「欧米への憧れ」もあり、セレブを気取りたい新興富裕層にはハワイの別荘、高級フランス料理とならぶ洋モノ必需品としてバカ高いオペラのチケットが昔の高島屋の商品券みたいな価値を有している。

僕はグローバルホールセール証券界で38年飯を食ってるから世間の諸事の本質はすべてカネで読み解くことができると英国経験論的に確信を持っている。どんな複雑怪奇な出来事も紐解けばカネであって、もしそれでもわからないことがあればイロが原因だと考えてほぼハズレはない。イロもほとんどカネで片が付くのが冷たい現実だから、ほんのおまけではあるが。

その程度のことは口だけの評論家でも多少知恵が回ればわかるだろう。しかしカネというのは自分で千億円単位を動かしてみないとわからないものなのだ。百万円単位と一億円単位では性格が違う。千億円になるとまた違う。どっちが重い軽いではない、カネは動かす単位によって「性格」があるのである。

この野村君の教えてくれたリストを僕はそういう回路で理解するのであって、実に様々なことが浮かんでくる。明らかにカネが見えてくる。面白い。

http://www.harrisonparrott.com/artist#all

カネが誘因でヒトが動き、日々のニュースとなり、その集大成が歴史と呼ばれている。ニュースの段階でイメージ2,3割、歴史になったあかつきには5割ぐらいウソがまじっているが、それをくそ真面目に学校で暗記させられているから「私はそうは思わない」という声が出ない。大ウソはばれないから、99%の人々は自分が実は自分には関係ない、自分の懐には絶対に入ってこないカネの渦に巻き込まれて人生が決まっていることに気づかないのである。

大ウソの先入観の中で生きているから人々は毎日のニュースにある小さなウソを見抜けない。「先生とお巡りさんは悪いことはしない」「大企業に入れば安泰だ」「人生お金だけじゃない」・・ほんとにそうだろうか?そうやって疑って毎日のテレビのニュースを見ていれば少し目が覚めて、「先生やテレビの言うことは正しい」が大ウソだということもわかってくるだろう。

クラシックの有名な作曲家で天才でない人はいないが、演奏家で天才はほとんどいない。天才というのは歴史上の天皇の諡号のようなもので大体が事後的に業績の評価の絶対値が定まってから与えられる称号に等しい。作曲家の評価は作品だけであって作品は死後も残るから諡号がつくが、生きていないと聴けない演奏家に諡号がつくのは例外的なのだ。

しかし、それを認めたとしても、天下の形容詞を伴ったヘルベルト・フォン・カラヤンの名が死後30年足らずでこんなに忘れられようとは思わなかった。演奏家が天才でいたいなら、彼らも録音という作品を残すべきなのだが、それでも、それにしても、当時あたうる限りの最上の音とオーケストラでそれを最も大量に残した一人であるカラヤンにしてこの有様なのだ。では演奏家の天才とは誰なんだろう?

もちろん野村君のリストにある演奏家は当代世界一流の技術を持つ名手たちだ。クラシックを楽しむならこの人たちのチケットとを買うことに異論などはさみようもない。しかしではどの人がいいのか、そこに名のない日本人にそういう人はいないのか、この人なら平均よりもっと楽しめるのかとなると別な話だ。そして、天才とはそこに名のある世界の最上級のレベルの人達の中でもさらに格段に図抜けている人のことなのだ。

皆さんこのリストにカラヤンやカルロス・クライバーやチェリビダッケが「タレント」「売り物」っぽく並んでいる光景を想像できるだろうか?

証券取引所に上場すると株式会社は俗にチップと呼ばれる。カジノでおカネ代わりに使う丸いプラスチックの札で、優良株は「青札」(ブルー・チップ、blue chip)、香港上場の中国株はレッド・チップなどと呼ぶ。ポテトチップもchipである。企業の個性はいろいろでも上場したら規格製品であることは証券取引の法制面では重要だが何とも安っぽい印象をもたらすのも事実だ。リストは音楽家がチップ化した印象を僕に与えるのである。

こうなるとそこで誰かを選別して答えを探すことに僕はあんまり情熱を持ちえない。AKBの女の子の誰と握手したいですかという問いとかわらない。演奏家は生身の人間だ。好不調もあろう、まあここにいる人はうまいんだろうから誰でもいいんじゃないと思考停止する。僕は神だったピエール・ブーレーズがニューヨーク・フィルを率いて日本でやった春の祭典を聴いて、なんてことないフツーの演奏で幻滅した経験がある。いやあれは猿も木から落ちるであって何かの間違いだろうとフランクフルトでロンドン響のをまた聴いたが、やっぱりフツーだった。

ということは彼のレコードの方が特別なのであって、録音技師やミキサーらの合作効果だったと思うしかない。後のDGとの同曲録音はこれまた見事にフツーなのだから、あの奇跡のような69年のCBS盤は録った時点でのあらゆる要素がうまくかみ合った録音作品なのだ。高倉健がマンションとベンツを売って凍傷にまでなって撮った映画「八甲田山」みたいな一期一会の「作品」だったと評価したほうがいいのだろう。ブーレーズは天才であり続ける稀有な演奏家になれたかもしれない。

ところがネット社会化が進み音楽は「コンテンツ」となってばらまかれる世の中だ。春の祭典など無料で何十種類もyoutubeで聴けてしまう。そこにスタジオでコストをかけてもう1種の祭典を市場に放ったとしてどれだけの収益が望めるだろう?おカネで見るとはそういうことであり、それならyoutubeでコンサートを無料公開するかライブを安価にCDにして広く買ってもらい、次のコンサートに来て高いプログラムやグッズも買ってくださいというビジネスモデルになる。欧米はもう何年も前からそれが常識だ。

そういうおカネ環境の中だから、録音機会が減ったばかりか、あってもライブの一発取りばかりでスタジオ録音が激減している。俳優のブロマイドが消えてスナップ写真ばかりなったわけで、自撮りに毛が生えたような写真だけ残してレジェンドになれといわれるようのなものであって、現代のクラシック界で演奏家が天才として歴史に名を刻むのは至難なのだ。どんな名演をしてもライブの一発芸で消え去るなら会場にいたせいぜい2千人の聴衆の記憶に残る以上の拡散はない。その程度の拡散がネットの拡散に勝利する蓋然性は残念ながらほぼゼロであり、チケットをタダでもらったお兄ちゃんが「つまんね~」と書きこんだツイッターひとつで名演が葬られる危険だってある。

ネットが音楽家の録音機会を奪い、天才になる機会まで奪う。そんな時代におカネとリスクをかけて音楽家になろうという若者が続くのだろうか。先日、ある弦楽器屋の店員さんと話したら「音大の子の就職先がなくってね、困ったもんです」と嘆いていた。「だってオケの求人なんてほとんどないんです。定年まで辞めないし、定年になっても知った人をエキストラで使うんで」だそうだ。今は作曲家も演奏家もちゃらいゲーム音楽が食い扶持だそうで、「ベートーベンを真面目にやっても食えませんねえ、天才は別ですが」だった。

しかし、天才だって天才になるのが難しい時代なのだ。

歴史の大ウソについてはこちらへ

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《癒しのピアニスト、ケイト・リウに期待する》

2017 SEP 21 0:00:00 am by 東 賢太郎

癒しというと芸術家に失礼なニュアンスがあろうが、この人のピアノにはそれを感じるから仕方ない。このインタビューで語っているが、子供のころリストやラフマニノフをばりばり弾くのに夢中だったが、音楽が好きになってテクニックじゃないことに気がついた。音楽のソウルを感じ取るのが先だと。まったく同感だ。短調にかわるフレーズで彼女が音楽を止め、感じきっているもの、それだ。それは僕もソウルで感じているもので、そこで彼女と交信できる、それが究極の癒しと感じるのだ。

彼女のppはとても美しい、ちょっと他の人と鮮度のクオリティが違うものだが、技術を磨いて美しく弾こうということではなくソウルが感じたままに音にするとそうなるという性質のものだ。感じとる知性があり耳が良いのだろう。和声変化のような壊れやすくデリケートなものに敏感に反応している、それが伝わるのだ。いや、それなしの演奏って何なのだろうといったほうがいいか?

表情は自分だけの世界に入ってしまっている。それは感じたものがドミナントになって彼女を支配している姿であり、作曲家が音楽にこめたソウルと交信している瞬間だ。その瞬間を聴き手が共有することで聴き手も作曲家と交信できるのだ。そういうのが良い演奏だと僕は思っている。ショパンは苦手だが、この子の演奏なら何時間でも聴いていたいと思う、というより、ショパンと交信させてくれるピアニストがあまりいないから苦手になっているとさえ思う。

知性と書いたがIQのようなものではない、上のインタビューで彼女はリスト、ラフマニノフを「flashy pieces」と言っているがまず第一にそういうもの(「ケバい」という侮蔑的な感じだ)であり、第二にソウルを感じきって楽興の時に浸っている自分を知って、それを客観視して自分なりの言葉でしっかり表現できる力だ。インタビューを見ればわかる。音楽演奏はプレゼンテーションであり、音は言葉にできないがそれをしている自分のことは語れるのである。知性なき人にはできないし、できるならばいくら緊張しても飲まれるということはない。

前回のショパンコンクールのファイナリストの本選演奏は全部きいた。ジャッジ東は、ここに書いたが、彼女が一位である。

本選の第1協奏曲もその前の第3ソナタも、第1楽章の第2主題が白眉だ。減速するが全くわざとらしさがなく、そのテンポこそ彼女のオハコだから頗る説得力がある。マズルカと同様に悲しさや憧れが滲み出ており、これぞショパンだ。そして速い部分はばりばり弾いてた子供のころの腕前が発揮され、しかしflashyにはならない大人の知性が働いて、僕のようなうるさいオヤジにも納得感を与えてくれる。オケがまったくひどいが、一流の指揮者と凄い名演をいずれやるだろう。

ショパンだけかというとそうではない。僕のうるさいオヤジモードが倍加するモーリス・ラヴェル「夜のガスパール」のオンディーヌだ。

これが16歳となると将棋の藤井4段なみだ。テクニック(これも凄いが)じゃない、ソウルが完全にはいってるのだから。ちょっと指がもつれるがそこの和声(ダフニスってわかってるかな?)も感じてる。こういうのは先生に習う領域のものではない、それは「正しい文法が大事」と習って杓子定規になる三人称単数のSにうるさい日本人の英語とおんなじ。自分の言葉ではないからハートが伝わらない。正しいのがうまい英語とする英語の先生のための英語教育みたいな音楽教育は脱却しないといけない。

中国人、韓国人、ベトナム人が取っているショパンコンクール1位を日本人が取れないというのは何が原因なのだろう?僕の印象だが、これはピアノだけの話ではないと思う。世界大学ランキングをご覧になると、今年はなんと東大が過去最低の46位、京大74位で凋落傾向、かたやシンガポール大が22位、北京大学が27位、北京清華大学が30位、香港大学でも40位とアジア勢が急上昇だ。東大を東京芸大に置き換えればピアノの話になる、つまり同根の現象なのではないだろうか?

大学ランキングは英語圏のコンセプトで作った手前みそ評価だという声もあるが、その英語圏文明をいち早く吸収してアジアで唯一英語圏で優等生だったから日本国の繁栄があったのである。それが誇れることか良いことかが問題ではなく、その地位をアジア諸国にどんどん奪われている相対的地盤沈下こそが問題なのだ。それを直視しないのは敵に囲まれたダチョウが砂に頭を突っ込んで敵を見ないようにするようなものだ。

僕はケイト・リウさんが何国人であろうと、彼女が日本を好きであろうと嫌いであろうと100%何の関係もない(ちなみにシンガポール生まれでエスニックには中国系の米国人だ)。彼女と尖閣問題がクロスすることはないし音楽に国境はないというお仕着せの言葉の信者でもない。彼女の紡ぎだす美しいピアノの音色と、音楽に全身全霊をささげる姿勢が気に入ったまでで、どこに生まれようとどんなジャンルであろうと才能を神に与えられた人には等しく関心がある、それだけだ。

彼女は性格も明るそうだし、何よりもピアノを親にやらされました感がまったくない。ここが僕として最も共感できるところなのだ。この若さで好きなことを好きなだけやれば伸びしろは無限だ、本当に楽しみな人である。手前みそだがフィラデルフィアのカーチス音楽院というのがまたいいね、日本の心ある若手アーティストは海外赴任は嫌だという商社マンみたいにだけはならないでほしい。どんどん海外へ出て勉強し、オペラもシンフォニーもたくさん聴いて、音楽浸りになって本物を身につけてほしいと心から願う。

彼女は性格も明るそうだし、何よりもピアノを親にやらされました感がまったくない。ここが僕として最も共感できるところなのだ。この若さで好きなことを好きなだけやれば伸びしろは無限だ、本当に楽しみな人である。手前みそだがフィラデルフィアのカーチス音楽院というのがまたいいね、日本の心ある若手アーティストは海外赴任は嫌だという商社マンみたいにだけはならないでほしい。どんどん海外へ出て勉強し、オペラもシンフォニーもたくさん聴いて、音楽浸りになって本物を身につけてほしいと心から願う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。