ドビッシー 「ベルガマスク組曲」

2014 JAN 13 1:01:26 am by 東 賢太郎

地中海めぐり編、イタリアはミラノの北東ロンバルディア州のベルガモを舞台としたドビッシーのピアノ曲だ。

ベルガモというと、2003年だったか東京から出張してゴルフをしたのを思い出す。風光明媚で肥沃な土地だ。コース名は忘れたが支店長が心して連れて行ってくれたのだから名門だったのだろう。途中で雲行きが怪しくなり豪雨となった。雨は気にしないが雷が来たので仕方なくリタイアした。これもいい思い出だ。早めのディナーとワインが美味だった。

最近これはあまり聴くことがなくなってしまった。他人の演奏をじっくり聴くほどの曲ではなく、あくまでドビッシー初期の甘目の音楽である。しかし僕の程度のピアノ初級者にとっては、弾く音楽としての価値が非常にあるのだ。同じフランス近代物でもラヴェルと違って弾きやすい。必要な技術の割に演奏効果があって、ブラームスのコンチェルトの対極にあるといえよう。僕と同じ程度の方がおられればぜひチャレンジをお薦めしたい。第1曲「プレリュード」、これは比較的やさしいがやはり気持ちがいい。第4曲「パスピエ」を弾きたいがなかなか左手が難攻不落だ。第3曲「月の光」は誰もが知っているし簡単である。ポップス化しているが僕はこの曲はあまり評価していないので弾かない。さて第2曲「メヌエット」である。これは好きであり、いま練習中である。

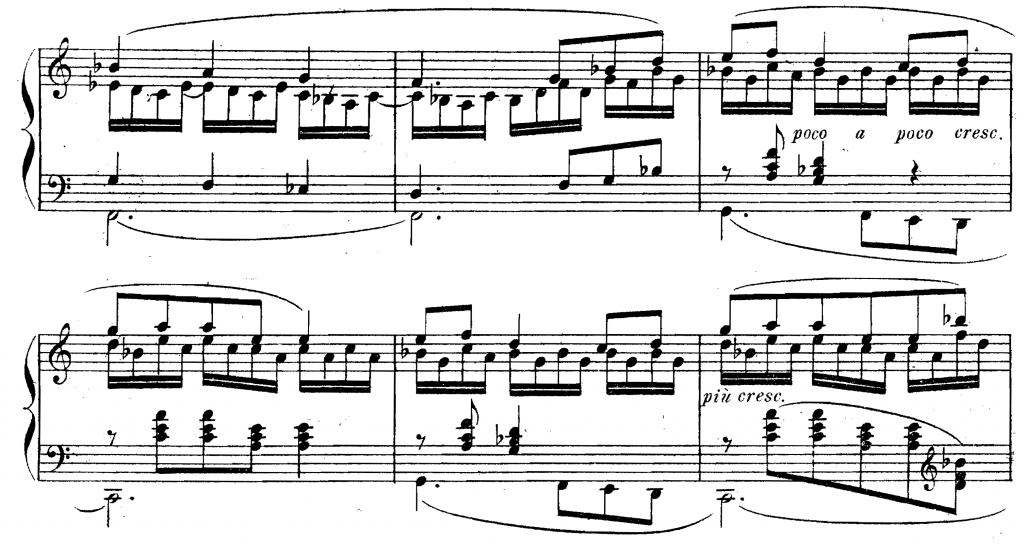

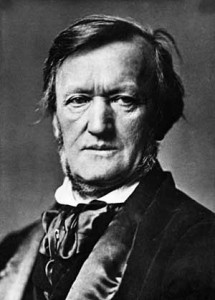

メヌエットで何度弾いても夢中になるのはここだ。下の譜面で5小節目。この左手のファとソの9度の響き!う~ん、気持ちがいい・・・。麻薬のように僕を法悦の境地に誘い込む音響だ。これはワーグナーのトリスタンの子孫だなあ。

後ろから4つの小節、ここは僕のようなへぼが弾いてもグランドピアノがオーケストラみたいにフルレンジで鳴りきってくれて最高の部分である。うまく書けているなあ。ドビッシーに座布団10枚!

さっき何年かぶりにこの曲のCDをいくつか聴いてみた。そうしたら自分のテンポはクラウディオ・アラウのに近いことを知った。彼最晩年のフィリップス録音である。もうひとつ近いのはアルド・チッコリーニのEMI盤である。どっちもロンドン~スイス時代に車のCDに入れてよく聴いていた演奏だ。三つ子の魂とは音楽にもあることを知った。

アラウの演奏です。

(補遺)

ロンドンではこれを毎日のように聴いた時期があります。ゾルターン・コティシュのピアノ。速めでクリスタルのような透明感ある演奏ですが、音楽はしっかりと呼吸している。名演ですね。

この子は小学生でしょうか、うまいですねえ。テクニックだけではなく感性がすばらしい。大変なものです。ヨーロッパの空気を吸われるのもいいかもしれませんね。

(こちらへどうぞ)

ベートーベン交響曲第9番の名演

2013 SEP 30 0:00:58 am by 東 賢太郎

皆さんの知る「第九」の正体

9番の自筆スコアはベルリン国立図書館(プロイセン文化財)にあり2001年に世界遺産に登録された。同図書館のHPで全ページを見ることができる。

http://beethoven.staatsbibliothek-berlin.de/404/

しかし、これを演奏すれば皆さんご存知の「第九」が鳴るわけではない。皆さんの第九は、①この自筆譜を写譜屋が筆写したスコア②ロンドン初演スコア③アーヘン初演スコア④プロイセン王への献呈スコア⑤ベートーベンがそれぞれに加えた訂正・パート譜・ピアノ譜など、の5種をタネ本として、⑥ブライトコプフ&ヘルテル社が「独自改訂」を加えたものである。それが1864年に出版されたブライトコプフ版であり、皆さんお手元のスコアがオイレンブルグ版、ペータース版、フィルハルモニア版のどれであるに関わらずこのブライトコプフ版を母体としたものである。それが皆さんの第九の正体である。

ベートーベンは各地の初演にあわせてスコアを売らなくてはならなかった。1826年にショット社から初版を出すべく①の筆写を急いでいたら、お抱えコピストが死んでしまった。そこで統括責任者不在のまま同時並行で筆写が各地で行われ、各地で各人の主観によるコピーミスが混入するという不適切な事態となった。それを洗いなおしたのがブライトコプフ版であったがその洗い直しにもこれまた出版社の別の主観が入ってしまった。今回それらをベートーベンの自筆の原典に立ち返って洗いなおしたのがベーレンライター版というわけだ。イメージでいえば、モナリザのダ・ヴィンチ制作時への復元作業だ。背景は青かったというが、第九の原画の色彩も少し違うものであった。

ベーレンライター版の意義

その違いの詳細を書くのは本稿の趣旨ではないが、第1楽章第2主題の2小節目(第81小節)のフルートとオーボエ(変ロ音が二音になる)はびっくりする。終楽章のピッコロの活躍もそうだ。すべての異同を検証したわけではないが、しかし、ベーレンライター版が決定稿であるというのはいささか問題を感ずる。一例をあげると、終楽章のVor Gott! は ff で長く伸ばす。その間にティンパニだけ音量をpまで漸減しろとブライトコプフ版には書いてある。これは初演で合唱が聞こえなくなったことへの現場での暫定措置だったとしてベーレンライター版は無視している。自筆スコアにそれはないからということだろうか。しかし、ロンドン版(②)ではヴァイオリンとヴィオラにベートーベンの手で漸減(デクレッシェンド)が書かれているのをどう説明するのだろう?

ベーレンライター版を作ったジョナサン・デル・マーの業績には、専門家が聴かないとわからないレベルの異同も多くある。しかし、ベーレンライター版以前からスコア通りに演奏されていなかった箇所で、もしスコア通りやれば初心者でもよくわかる非常にインパクトの大きい箇所がある。前回、ベートーベンの9番ほど作曲家の意図と違う楽譜が堂々と印刷され、しかもその印刷ともまた違う音楽が世界で演奏され、記憶されてきたものはないと書いたがその「意図と違う楽譜」とはブライトコプフ版のことであることは上述した。しかし、その「ブライトコプフ版の印刷譜」がそのまま演奏されていない、したがって、「皆さんの第九」でもないという大事な部分を書こう。

まずは第4楽章で、低弦のユニゾンで始まった歓喜の歌をヴィオラとチェロのユニゾンが奏でる所のファゴットのオブリガードだ。ここに第2ファゴットを重ねる演奏がだいぶ前からある(ワインガルトナーもやっている)。しかし第2は初演時の自筆スコアにはなく、ブライトコプフ版にも書いてないのだ。これがベーレンライター版には書き込まれているので、ベートーベンが後から改定したと推察される(こういうところにVor Gott!の処理との一貫性を感じないのだが)。ジョージ・セル盤で初めてこれを聴いた時はびっくりした。ここは断然ソロ(1番だけ)の方がいいと思う。コントラバスとのハーモニーこそが神の調和であり、そのバスがハ音(ド)に降りたあの素晴らしい瞬間は、それがファゴットだと高貴な感じが雲散霧消してしまうと思う。

次に終楽章のおしまいのところ。テンポ表示はPrestissimo→Maestoso→Prestissimoで終わる。まず最初のPrestissimoだがメトロノーム表示は二分音符=132だ。「皆さんの第九」はたいがいこれより少し速い。次に、Mastosoのところが「Gotterfunken!(ゴーッタフンケン!)」だが、ここのメトロノーム表示は四分音符=60だからゴーッタ・フンケン・ゴーッタを各1秒(計3秒)でやれと書いてある。「皆さんの第九」はこれよりずっと遅いのだ。2倍も遅い演奏がたくさんある。ブライトコプフ版時代から楽譜はぜんぜん無視なのだ。そして最後のPrestissimoは表示がないからやり放題で、フルトヴェングラーはオケが弾けないぐらい速い。ベーレンライター版の意義はいろいろあるが、そのものの変更点のみならず、こういう因習と化していた部分も見直す機縁になったことが大きいと考える。

因習的なテンポの起源

終結テンポの因習の起源は不明だが僕なりに推論がある。前稿に書いたようにアブネックの研究の成果それだったのか、ワーグナー、ハンス・フォン・ビューローのロマン的解釈なのかもしれないが、そのアンチであったワインガルトナーもスコア通りではないから一筋縄ではない。ベーレンライター版は最初のPrestissimoをPrestoに変更した(少し遅くなった)から問題の最後のPrestissimoは相対的に速い。だからここを速い-遅い-もっと速いとするのが因習なら本来は、やや速い-やや遅い-速いでなくてはいけない。この解釈は演奏全体の感動を大きく左右する、というよりほぼ決定するといっても過言ではないから重要だ。ベートーベンのメトロノームは壊れていたのだという人もいるが、壊れていたら逆に理に合わない部分もある。

スコアははっきりしたのだから、問題はその通りやるかどうかだ。ここでの僕の立場は、スコアに反した演奏を棄てるかどうかだ。結論から言おう。それはできない。以前、ストラヴィンスキーの自作自演とブーレーズ盤を論じて後者を採った。作品解釈はそれ自体が進化することがある。僕が演奏側なら前述の「ファゴット重ね」は絶対にやらない。当時のオケの力量やホールの音響事情からベートーベンは楽器の低音増強に余念がなかった。7,8番まで初演でコントラファゴットを加えている。しかし、今の事情でそれは不要であることは自明だ。ファゴット重ねはそれと同じと解釈するからであり、芸術的観点からはまったくいらないと判断するからである。

テンポは残響に影響される、と僕は思う。残響の少ないフィラデルフィアのアカデミーでは誰もが演奏は速くなりがちだった。ベートーベンは9番の初演を500人しか入らないホールでやろうとしたそうだ(それは却下されたが)。それなら残響は極めて短い。だからこそのメトロノームのテンポなのではないか。それを残響たっぷりの2000人ホールでやるうちに固まってきたのが因習テンポなのではないか。それを500人ホールのテンポに戻す必要があるのか。それは博物館の楽器で演奏することだけをレゾン・デトルとする古楽器演奏のようなものではないのかと考えている。

声楽ソリストの重要性について

この曲はいくらオケが良くても声楽が下手だと印象を著しく損なう。特に4人のソロ、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンの出来が雌雄を決する。昔ミュンシュの来日時のライブがバリトンの不調で発売できなかったようなことすらある。各パートともアリアと違い完全に「楽器」として書かれており、最後はソロだけの四重奏という難所がある。声の合奏だけでロ長調からロ短調、ニ長調へと転調する神々しい瞬間である。4人で全宇宙を支配するようなここの音程が悪いともう興ざめである。

出だしにいきなり高音をはりあげるバリトンは大変で、ずっと手に汗を握って待ち構えているそうだ。高い嬰へ音が出ない歌手のため後世に多くの妥協版がある。主旋律を歌うソプラノはステージにいる2百人を圧して響きわたる。信じていただけないかもしれないが、楽器として完璧な音程で歌われたのを僕はほとんど聴いたことがない。逆にアリアと勘違いしてる著名な歌手がとんでもなく下手だったことは何度もある。そういう態度を放置している指揮者の能力のなさだ。皆さん頑張っているのに申し訳ないのだが、しかし、一気に興が冷めてしまうのも事実なので仕方ない。難しい曲だ。合唱は素人でも歌えるのにこの落差は何なのだろう。

9番とモーツァルト

9番はニ短調(♭ひとつ)だがベートーベンにこの調の曲は意外に少ない。すぐ浮かぶのはピアノソナタ17番ぐらいだ。交響曲は9曲中6曲がフラット系でシャープ系は2番と7番しかない。6番、8番とヘ長調(♭ひとつ)と来ており、8番と9番にはf-fのオクターヴのティンパニが出てくる。楽器の都合で調が決まることは当時は普通だったし管楽器はフラット系が吹きやすいことを考えると、ニ短調の少なさは不思議である。

ところが先輩のモーツァルトを見るとけっこうある。ドン・ジョバンニ、レクイエム、ピアノ協奏曲20番、弦楽四重奏曲15番、幻想曲など重たい曲がめじろ押しだ。第九の第4楽章はニ短調の嵐のようなパッセージで幕を開けるが、そこの和声連結は、ベートーベンの愛奏曲だったモーツァルトのピアノ協奏曲20番の第1楽章、ピアノの入りを導くオーケストラのそれを僕に強く想起させる。

そしてその後だ。1-3楽章の旋律が鳴ると低弦のレチタチィーヴォが次々と「それではない!」と否定していく。この禅問答のような押し引きは、モーツァルトの魔笛第1幕の最後でタミーノが3つの扉をあけようとして、Zurueck ! と押し戻されるのを思い出す。ベートーベンは魔笛の変奏曲によるチェロ曲を作るほどこのオペラが好きだった。魔笛では3つ目の扉が開くとパミーナに会える。そして9番では歓喜の歌がそっと響いてくるのである。

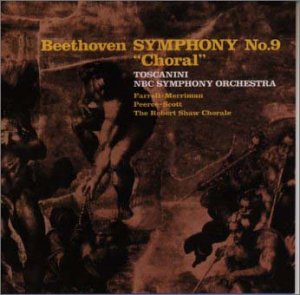

アルトトゥーロ・トスカニーニ / NBC交響楽団

管弦楽も歌も合唱も圧倒的に輝かしく素晴らしい。鬼気迫るほどたたみかける第1楽章のリズム。9番はこうでなくては始まらないのだ。第2楽章は速いが、繰り返しをしているため1,3楽章に埋没するスケルツォでなくなっている。オケのうまさに絶句である。第3楽章もすいすい行くが歌うべきところは歌う。終楽章。ソロ4人のアンサンブルを聴いて欲しい。弦楽四重奏のような完成度である。メットのソプラノであったアイリーン・ファレルは重めの声だが高音も見事に決まっている。トスカニーニはオペラでもそうだが声も楽器と同じで暴れることを一切許さない専制君主である。やっている方は大変だったろうがお陰様でこんな名演を聴くことができるのだ。

管弦楽も歌も合唱も圧倒的に輝かしく素晴らしい。鬼気迫るほどたたみかける第1楽章のリズム。9番はこうでなくては始まらないのだ。第2楽章は速いが、繰り返しをしているため1,3楽章に埋没するスケルツォでなくなっている。オケのうまさに絶句である。第3楽章もすいすい行くが歌うべきところは歌う。終楽章。ソロ4人のアンサンブルを聴いて欲しい。弦楽四重奏のような完成度である。メットのソプラノであったアイリーン・ファレルは重めの声だが高音も見事に決まっている。トスカニーニはオペラでもそうだが声も楽器と同じで暴れることを一切許さない専制君主である。やっている方は大変だったろうがお陰様でこんな名演を聴くことができるのだ。

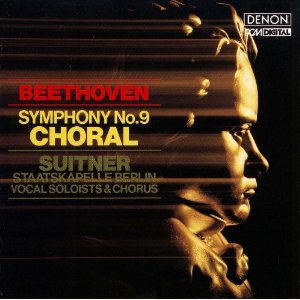

オトマール・スイトナー / ベルリン国立歌劇場管弦楽団

非常に魅力的な9番である。何がいいかどこがいいかと言われても難しい。とにかく聴いてください。この演奏で 唯一僕の趣味に合わないのは歓喜の歌のレチタチーヴォの「ファゴット重ね」ぐらいだ。しかしその部分ですら、あまりの高貴な歌の流れにそんな些末なことはすぐ忘れてしまう。ソプラノはモーツァルト歌い(マグダレーナ・ハヨーショヴァー)を起用している。これぞスイトナーだ!そして彼女も概ね成功している(90点はつけよう)。合唱はソリスト級のレベル。ソロも合唱も、ほとんどの演奏に大なり小なり感じる、高音が上がりきらずぶら下がってしまうような不愉快な音は一切出ない。この指揮者の耳の良さと声楽をまとめる力量は天下一品である(だから彼のシュターツ・カペレ・ドレスデンとの魔笛は永遠の名盤なのだ)。その魔笛もそうだったが、ここでもオケ、歌手に「タレント」はいない。しかしルービンシュタインやロストロポーヴィッチが入った3重奏や5重奏がいつも名演になるかというと、そういうわけではないから音楽は面白い。この9番は室内楽に例えればスメタナ四重奏団のベートーベンやアマデウス四重奏団のブラームスに近いだろう。名人芸とは違う練達の芸だ。それが音楽の持っている本質に寄与した時の感銘は実に深い。このオケの練り絹のように美しい弦。あでやかな木管。浮き出ない金管。腰の重いドイツのオケそのものである。僕はこのオケをベルリン・シュターツ・オーパー(国立歌劇場)のオーケストラ・ピットで何度も耳にしたが、このデンオンのPCM録音は見事にそれをとらえている。指揮者もオケも録音も何も尖がったことはしていない。しかし始まるともう耳をそばだてて聴くしかない。最高に上質の9番である。千円ちょっとであなたが世の中で買える最も価値のあるもののひとつであることは固い。

唯一僕の趣味に合わないのは歓喜の歌のレチタチーヴォの「ファゴット重ね」ぐらいだ。しかしその部分ですら、あまりの高貴な歌の流れにそんな些末なことはすぐ忘れてしまう。ソプラノはモーツァルト歌い(マグダレーナ・ハヨーショヴァー)を起用している。これぞスイトナーだ!そして彼女も概ね成功している(90点はつけよう)。合唱はソリスト級のレベル。ソロも合唱も、ほとんどの演奏に大なり小なり感じる、高音が上がりきらずぶら下がってしまうような不愉快な音は一切出ない。この指揮者の耳の良さと声楽をまとめる力量は天下一品である(だから彼のシュターツ・カペレ・ドレスデンとの魔笛は永遠の名盤なのだ)。その魔笛もそうだったが、ここでもオケ、歌手に「タレント」はいない。しかしルービンシュタインやロストロポーヴィッチが入った3重奏や5重奏がいつも名演になるかというと、そういうわけではないから音楽は面白い。この9番は室内楽に例えればスメタナ四重奏団のベートーベンやアマデウス四重奏団のブラームスに近いだろう。名人芸とは違う練達の芸だ。それが音楽の持っている本質に寄与した時の感銘は実に深い。このオケの練り絹のように美しい弦。あでやかな木管。浮き出ない金管。腰の重いドイツのオケそのものである。僕はこのオケをベルリン・シュターツ・オーパー(国立歌劇場)のオーケストラ・ピットで何度も耳にしたが、このデンオンのPCM録音は見事にそれをとらえている。指揮者もオケも録音も何も尖がったことはしていない。しかし始まるともう耳をそばだてて聴くしかない。最高に上質の9番である。千円ちょっとであなたが世の中で買える最も価値のあるもののひとつであることは固い。

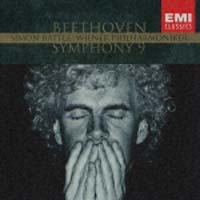

サイモン・ラトル / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

これはウィーンフィルがベーレンライター版で演奏した非常に意欲的な名演である。テン ポはやや折衷的であるなど完全ではないが新版がどういうものか、ひいてはベートーベンの発想したオリジナルがどういうものか知ることができる。初めて聴くと驚く。しかしそれは新教に改宗するための通過儀礼と思っていただくしかない。僕はウィーンへ行って大作曲家の史跡を自分の眼で見て歩くのと同じぐらいこの演奏には関心を持った。そして改めてベートーベンの音楽の偉大さに打たれた。ラトルはスコアのみならずこのオケの伝統的奏法も変更している。音も美しさを求めていない。手垢を落とそうとしているかのようだ。終楽章の合唱のアクセントは鳥肌が立つほど鮮烈である。そして独唱4人が素晴らしい。特にソプラノのバーバラ・ボニーは最後のロ音がほんの少しだけ(まったく少しなのだが)フラットなのをのぞけば、ほぼ完ぺきだ。最高である。

ポはやや折衷的であるなど完全ではないが新版がどういうものか、ひいてはベートーベンの発想したオリジナルがどういうものか知ることができる。初めて聴くと驚く。しかしそれは新教に改宗するための通過儀礼と思っていただくしかない。僕はウィーンへ行って大作曲家の史跡を自分の眼で見て歩くのと同じぐらいこの演奏には関心を持った。そして改めてベートーベンの音楽の偉大さに打たれた。ラトルはスコアのみならずこのオケの伝統的奏法も変更している。音も美しさを求めていない。手垢を落とそうとしているかのようだ。終楽章の合唱のアクセントは鳥肌が立つほど鮮烈である。そして独唱4人が素晴らしい。特にソプラノのバーバラ・ボニーは最後のロ音がほんの少しだけ(まったく少しなのだが)フラットなのをのぞけば、ほぼ完ぺきだ。最高である。

カール・シューリヒト / パリ音楽院管弦楽団

アブネックが創設したこのオケでシューリヒトが残した名演である。テンポは一貫して速い。しかし曲を知り尽くした名人芸の連続でずっしり手ごたえとコクのある表現だ。オーケストラも気迫で応えている。所々でフランスの管が独特の色香を発するが僕は一興と思う。ただ、第3楽章でホルンにヴィヴラートがかかるのはさすがに違和感がある人もいるかもしれない。終楽章のスピード感はむしろ現代的であり、じわじわと熱していく様には手に汗を握らされる。合唱の手綱さばきもうまい。ソプラノのウイルマ・リップは夜の女王で有名だがここではまずまずというところである。何がすごいということはないが、熟達した大人のしかも若さとエネルギーに満ちた演奏であり、9番を聴くスリルと喜びを心から味わわせてくれる名盤である。

アブネックが創設したこのオケでシューリヒトが残した名演である。テンポは一貫して速い。しかし曲を知り尽くした名人芸の連続でずっしり手ごたえとコクのある表現だ。オーケストラも気迫で応えている。所々でフランスの管が独特の色香を発するが僕は一興と思う。ただ、第3楽章でホルンにヴィヴラートがかかるのはさすがに違和感がある人もいるかもしれない。終楽章のスピード感はむしろ現代的であり、じわじわと熱していく様には手に汗を握らされる。合唱の手綱さばきもうまい。ソプラノのウイルマ・リップは夜の女王で有名だがここではまずまずというところである。何がすごいということはないが、熟達した大人のしかも若さとエネルギーに満ちた演奏であり、9番を聴くスリルと喜びを心から味わわせてくれる名盤である。

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

カラヤン60年代、手兵ベルリン・フィルとの最初の全集にある9番である。この頃のカラヤンはトスカニーニばりの快速で引き締まった剛直な演奏をしており、後年のポルタメント、レガート気味のふやけた感じはない。僕はこのSACD全集を買ってみたが音はとても良い。ベルリン・フィルが気合の入ったベスト・フォームで鳴っており、やはり世界最高級のオーケストラだということを再認識した。そういうオケによる9番という曲は、理屈を超えて音楽を聴く醍醐味に満ちているのだ。しかしこれを紹介したのはそれだけの理由ではない。ソプラノのグンドゥラ・ヤノヴィッツである。実にうまい。僕が聞いた中では文句なく最高ランクのひとりである。一聴をお薦めしたい。

カラヤン60年代、手兵ベルリン・フィルとの最初の全集にある9番である。この頃のカラヤンはトスカニーニばりの快速で引き締まった剛直な演奏をしており、後年のポルタメント、レガート気味のふやけた感じはない。僕はこのSACD全集を買ってみたが音はとても良い。ベルリン・フィルが気合の入ったベスト・フォームで鳴っており、やはり世界最高級のオーケストラだということを再認識した。そういうオケによる9番という曲は、理屈を超えて音楽を聴く醍醐味に満ちているのだ。しかしこれを紹介したのはそれだけの理由ではない。ソプラノのグンドゥラ・ヤノヴィッツである。実にうまい。僕が聞いた中では文句なく最高ランクのひとりである。一聴をお薦めしたい。

ウィルヘルム・フルトヴェングラー / バイロイト祝祭管弦楽団(1951年7月29日)

日本で最も有名な9番、すなわち「第九」である。ほぼ神棚に祭られた御物に等しく、人類の宝と崇める人もいる。一言でいうなら、まさしく素晴らしい演奏である。第1楽章と第3楽章は誰かにキミこれが第九だよと言われるなら、はいそうですねと頭を垂れるしかない。第2楽章などオケの底力と気合は空恐ろしいほどだ。全曲にわたって、鮮度の乏しい録音なのに一期一会の緊張感とパワーがビシビシと伝わって圧倒されるばかり。第3楽章はホルンがミスするが、これだけ魂のこもった神々しい演奏というのはそういうものを消し飛ばしてしまうのだ。ソプラノの名手エリザベート・シュヴァルツコップの声の高貴なこと。本当にうまい。全録音でベストのひとりである。この演奏は指揮者ばかりが言及されるが、4人のソロ・アンサンブルでも最右翼級の名演なのだ。それほどの存在であるからして、これが「皆さんの第九」になっている方がおられる可能性はかなり高いだろう。困ったことにこれで曲を覚えてしまうと(僕もそうだ)他が物足りなくなる。しかしこれほど楽譜と(ブライトコプフとすら)ちがう演奏もない。もうフルヴェン節である。歓喜の歌の出だしの低弦がゆっくりと、霧の彼方からかすかにピアニッシモで立ちのぼってくる効果は一度聴いたら忘れない。しかしスコアはAllegro assaiで音量はピアノなのだ。そのテンポが全奏にいたって徐々にアップするが、そんなことは楽譜のどこにも書いてない。前稿で書いた終結のテンポはロックの興奮に近い。楽譜を踏み外しているが抗しがたい魅力がある。もう最後はそういうのが好きかどうかである。好きであれば楽譜なんかどうでもいい、フルトヴェングラーの信者になるしかない。クラシックにはそういう聴き方があってもいいのだ。彼が伝道師となってベートーベンの音楽が世に広まればそれでいいではないか。youtubeから音源をお借りしたのでぜひじっくりとご神体を拝んでみてほしい。今回のベートーベン企画にお付き合いいただいた皆さんには心より感謝の意を表したい。同時に、本稿を閉じるにあたって、世界に一人でもベートーベン好きが増えることを心より願ってやまない。素晴らしい音楽を残してくれた天才にどうしても、一寸ばかりのご恩返しをしたく、しかし、僕にはそうするしか方法がないのだから。

(補遺、3月17日)

ヨゼフ・クリップス / ロンドン交響楽団

クリップスはJ・シュトラウス、ハイドン、チャイコフスキーなどに記憶に残るレコードがある。この第九は、一言でいうなら、僕の世代が昔懐かしい、ああ年の瀬のダイクはこういうものだったなあとほっとさせてくれる雰囲気がある。アンサンブルは甚だ雑駁だが何となくまとまっており、ほっこりとおいしい不思議な演奏だ。それはテンポによるところが大きく、とにかく全楽章やっぱりこれでしょという当たり前に快適なもの。管楽器、ティンパニがオン気味だがどぎつさはなく、歌は合唱の近くにマイクがあってまるで自分も合唱団で歌ってるみたいだ。そのうえソロ4人がこんなに一人一人聞きとれる録音は珍しいがこれが音楽的に満足感が高く、なんとはなしにオケ、合唱と混ざっていい感じになるのも実にいい。ぜんぜん知らないソプラノだが音程はしっかりして僕の基準を満たす。5番の稿にも書いたがベーレンライター全盛の世でこのCDを耳にすると、1週間ぐらい海外出張して戻った居酒屋のおふくろの味みたいだ。練習で締め挙げた風情や、うまい、一流だ、すごい、という部分はどこにもないが、本物のプロたちがあんまり気張らずに自然に和合して図らずもうまくいっちゃったねという感じ。しかし全楽器の音程がよろしく、フレージングの隈取りも納得感が高く、耳を凝らして聴くと音楽のファンダメンタルズの水準は大変高い。指揮のワザだろう。こういうのを名演と讃えたい。

クリップスはJ・シュトラウス、ハイドン、チャイコフスキーなどに記憶に残るレコードがある。この第九は、一言でいうなら、僕の世代が昔懐かしい、ああ年の瀬のダイクはこういうものだったなあとほっとさせてくれる雰囲気がある。アンサンブルは甚だ雑駁だが何となくまとまっており、ほっこりとおいしい不思議な演奏だ。それはテンポによるところが大きく、とにかく全楽章やっぱりこれでしょという当たり前に快適なもの。管楽器、ティンパニがオン気味だがどぎつさはなく、歌は合唱の近くにマイクがあってまるで自分も合唱団で歌ってるみたいだ。そのうえソロ4人がこんなに一人一人聞きとれる録音は珍しいがこれが音楽的に満足感が高く、なんとはなしにオケ、合唱と混ざっていい感じになるのも実にいい。ぜんぜん知らないソプラノだが音程はしっかりして僕の基準を満たす。5番の稿にも書いたがベーレンライター全盛の世でこのCDを耳にすると、1週間ぐらい海外出張して戻った居酒屋のおふくろの味みたいだ。練習で締め挙げた風情や、うまい、一流だ、すごい、という部分はどこにもないが、本物のプロたちがあんまり気張らずに自然に和合して図らずもうまくいっちゃったねという感じ。しかし全楽器の音程がよろしく、フレージングの隈取りも納得感が高く、耳を凝らして聴くと音楽のファンダメンタルズの水準は大変高い。指揮のワザだろう。こういうのを名演と讃えたい。

(続きはこちらへ)

ベートーベン第9初演の謎を解く

2013 SEP 17 0:00:18 am by 東 賢太郎

序

マーラーの交響曲第8番、いわゆる千人の交響曲という曲は、実際には千人はいなくてもその半分程度はオケと独唱、合唱を必要とするので滅多にライブを聴く機会がない。僕は2度だけ聴いたが1度は合唱団員の招待であり、もう一度はN響のAプロにたまたま入っていただけだ。自分から選んで行ったことがないのはマーラーに興味がないからだが、しかしその僕でもこの8番の両ライブは感動したものだ。やはり大勢の生の人間の声は聴く者に強いインパクトを与えると思う。クラシックを一度も聴いたことのない人でもマーラーが誰か全く知らない人でも、コンサートホールでこれを「体験」すれば何か心に熱いものを覚えないということはないのではないだろうか。

ベートーベンの交響曲第9番、いわゆる第九という曲も20世紀初頭まではマーラーの8番のような存在だった。現在でも欧米ではキャストの大掛かりなこの曲はそう多くは聴くことはできない。ちなみに僕は16年海外にいてあまり好きではない7番をコンサート会場で計7回聴いているが、比較的好きである第九は5回しか聴けていない。フィラデルフィア管の定期公演では2年間で1度もやらなかったし、メジャーオケが5つあるロンドンでも年に2~3回やればやった方というところだった。マーラー8番よりはましだが、そうそう実演を聞ける曲ではなかったというイメージが強い。

ダイク大国ニッポン

ところが武川寛海氏の著書によると日本では昭和51年に12月だけで71回も演奏されたとある。収容人数2千人として1か月に約14万人もの人が第九を聞きに押しかけているというのは街を歩くドイツ人には想像もできないだろう。東京ドーム満員御礼の3回分だからその年優勝した読売巨人軍の日本シリーズなみの動員数を誇っているわけだが、ベートーベンが巨人より人気があると聞いたことは寡聞にしてまだない。たぶんこの現象は暑中見舞い、年賀状、お中元、お歳暮のような和式の季節行事である。そのうちアクティブ参加型としては夏物の盆踊りに対して冬物が欠けていた。その穴埋めがクリスマスと忘年会では厳粛さとお清め好きの国民性からしてもの足りない。そこにダイクが恰好の居場所を見つけたと僕は解釈している。

日本ではこの曲はよく「交響曲第9番・合唱付き」などと呼ばれる。すごい呼称だ。合唱ぬきの9番もあるんだろうか。これを見ると「グリコのおまけ」を思い出して困る。しかしおまけ目当てでキャラメルを買った記憶もある。とすると第4楽章だけ聞く人も多いと見越した深遠な命名かもしれない。確かにこの第4楽章が立派に演奏された時のインパクトは強烈だ。パウル・ベッカーによるとベートーベンが作ったのは音楽ではなく「聴衆」だ。フランス革命に発し、自由、平等、博愛を求める群衆だ。これを聴くと自分もその群衆の一員になった気がするではないか。これがベートーベンを聴くという体験なのだ。フランス革命には縁もゆかりもない極東でもそういう感じをいだいてしまう。だから彼の音楽は名曲であり200年たっても世界中で聴き継がれているのだ。

終わり良ければ・・・・

その第4楽章は一種のカンタータでありソナタの終楽章とは程遠い。ソリスト4人の出番はそう多くはないが器楽的に書かれた音符を正確に歌うのは大変難しいと思われ、満足な演奏は非常に少ないのが実情だ。しかしこの曲は非常によくできていて、最後のプレスティッシモの興奮がそれまでのすべての苦難も失敗もかき消してくれる。おお友よ、このような旋律でなく・・・と何度も何度も過去を否定されてきている。だから最後の歓喜の爆発こそ俺の求めたものだ!と感じるように出来ている。ソナタ形式をも凌ぐ独創的な発明だ。そして肝心のその最後を締めくくる数ページの音符は最高に素晴らしいものだ。そこには音痴の四重唱など忘れて心が浄化された自分がいる。終わり良ければすべて良しの曲なのである。

それを見抜いて「狂乱の場」としか表現できないエンディングを作った名人がフルトヴェングラーであった。彼の演奏が神格化されたのは彼が神だったからではない。音楽の方がそう出来ているからである。フルトヴェングラー盤は数種あるが、どれも終結で脱兎のごとく大疾走する。もうあまりに速くて楽器が何をやっているのかわからない。これをいきなりやると唐突、滑稽だが、彼の演奏はそこに至るまでの長い道のりにおいて強弱、凹凸、漸強漸弱、漸緩漸速、はっきりしない句読点など、ありとあらゆる指揮芸術の秘儀を尽くしてそれを納得させる準備がなされている。

この曲が人を感動させるメカニズムを完璧にとらえているのは私見では理屈などではなく、ご不快な方がおられるのを覚悟であえて書くが、男性側から見たセックスに近い。彼はそういう性質の曲のツボをおさえた表現においては余人をもって替え難い天才であった。しかし近年無視できなくなったベートーベン自身の改定を基にしたベーレンライター版では、彼が疾走を仕掛けるプレストの直前の「ゴッタフンケン」が随分と速くなってしまった。だからジャンプの前のかがみが浅くなってしまい疾走の効果が出ない。だからだろうか逆に遅めのエンディングが多くなった(ノリントン、ガ―ディナー、ラトルなど)。

初演伝説

この曲には有名な伝説がある。1824年5月7日にウィーンのケルントナートール劇場で行われた初演は成功であったとされる。第2楽章が喝采を博して2回もアンコールされ、3回目は兵隊に止められたという。その大拍手が聞こえず聴衆に背を向けたままスコアに見入っていたベートーベンの肩をアルト歌手のウンガーがおさえて聴衆の方に向きを変えさせたというのだ。それが第2楽章終わりだったという説もありそれをしたのはソプラノのゾンタークだったという別の証言もある。そのぐらい伝説はあやふやな記憶に基づいているが、とにかくそれらしいことはおそらくあったのであり、熱狂した聴衆はハンカチを振って作曲家を讃えたというのも本当なのだろう。

だとすると、ベートーベンは舞台でオーケストラに向かっていた。何をしていたんだろう?各楽章の正確な拍子を示すと本人が言い張ったからとされる。しかし指揮者にはウムラウフという人がちゃんといたのだ。まさか楽章の入りの拍子ぐらいは指揮者も覚えただろう。では途中の拍子変更ができなかったのか?それでは指揮者の意味がない。Wikiによると合奏の脱落、崩壊を防ぐためピアノも参加してリードしていたという。ピアノに向かっていたのだろうか?しかしかれは耳が聞こえないのだ!どうも釈然としない。もう一つ不可解なことがある。そんな大喝采と感動的な逸話にもかかわらず、16日後の再演では会場は半分も埋まらなかったことだ。ぜんぜん人気が出なかったのである。

私的仮説

私見だがこれをうまく説明する仮説はこれだ。初演の演奏がめちゃくちゃだったのではないかということである。どこかで楽器や合唱が落っこちたり合奏が錯綜して止まったりしたかもしれない。演奏が年中行事と化した現代ですらこの曲の演奏は難しいので有名なのだ。それでも「終わり良ければ効果」によって聴衆は一応は喝采した。しかし、・・・・どんな曲を聴いたのかは誰もわからなかった。家にかえってみれば、ベートーベンは元気でよかったね、合唱の何子ちゃん頑張ったね、でも曲はつまらなかったなあ、というところだったのではないか。そういう噂が回ってしまい、リピーターはおろか2回目初めての人もあまり来なかったのではないか。

そう考える根拠がある。初演したオーケストラはアマチュアを加えた寄せ集めで、全員がそろったのは前日だった。指揮者は4日ほどスコアに目を通しただけ、総練習は2回しかやっていない。男性ソロは直前に変更となり、バリトンが楽譜を受け取ったのは3日前だ。しかもプログラムには同じく新曲で同じぐらい難しいミサ・ソレムニスの3曲もあったのだ。実際に、1809年の「合唱幻想曲」の初演では合奏が崩壊し、最初から演奏し直すという事故もおきている。それにもかかわらずこの難曲の演奏が上出来であったなら、歴史上のすべての音楽家は失業しなくてはならないだろう。

駄作の烙印

そういう不安な状況であったこと、そして聴覚疾患をのりこえてこれだけの曲が書けて総監督もできることをウィーンの上流階級に示そうという意図でベートーベンは舞台上にいたのではないか。彼はロンドンのフィルハーモニック協会の依頼でこの曲を書き始めた可能性がある(注)。献呈者も候補が数名あった。精魂傾けた力作であり、稼げるはずの機会であり、相応の利益と名誉を得なければならないという意識はいつになく強かったのではないか。現に、この逸話の信憑性は100%ではないが、初演がはねたあとに計算した収益があまりに少ないことを知ったベートーベンは卒倒し、翌朝も同じ服を着たままだったそうだ。

(注)フィルハーモニック協会の創立者のひとりに、ヨゼフ・ハイドンをロンドンに招聘して12の交響曲を書かせたたヨハン・ペーター・ザロモン(1745-1815)がいた。ボン生まれのザロモンが生まれた家は奇しくもベートーベンの生家でもあり、両者は旧知の仲であった。ザロモンは協会を通じ生計が困窮していたベートーベンに100ポンドを贈った。第九はその見返りに書かれたわけではないが作曲の何らかの契機になったことは確実である。

当時の批評家たちは終楽章に声楽曲を持ってきたことを問題にした。今の我々はそれが問題だとは思っていない。しかし、弟子のチェルニーによるとベートーベン自身も終楽章で失敗したことを認めており、あれを棄てて新しく器楽のものを作ろうと考えていると語ったという。本当に「9番・合唱なし」になったかもしれなかったのだ。結局、それは実行されなかったが、この曲はウィーンで彼の存命中にはもう2度と演奏されなかったのである。その後、ヨーロッパ各地で何回か演奏が試みられたものの、結果はことごとく失敗に終わった。そして「駄作」「演奏不能」という評価が定着してしまうのである。我々はこれが駄作でも演奏不能でもないことを知っている。正解は一つしかない。

真相を推理する

難曲すぎて当時の指揮者の譜読み力もオーケストラの演奏技術も足りていなかったのだという有力な説がある。それはそうかもしれない。しかしそれでは3番はどうだったのだろう。7番、8番が好評だったのはつい数年前だ。声楽が入っただけで演奏不能になってしまうのだろうか?そうではないだろう。僕はこう思う。①まず聴衆が1時間もかかるオペラではない曲に慣れていなかった。今でも第3楽章で舟をこぐ人はあとをたたない②8番までの路線に添っている唯一の楽章は第2楽章だ。これは大喝采だった。聴衆はこういう曲を予想し期待していた。③第4楽章の練習不足はカオス状態を引き起こした。誰も曲を知らないからカオスとは思われなかったが、そのかわりに駄作と思われた。

③について補足すると、ソリストと合唱がいつ入って来たのかという問題がある。今でも指揮者によって、曲頭から、第2楽章後、第3楽章後の3パターンがある(第1楽章後は僕は見たことがない)。初演の証言はなさそうだが、指揮者ワインガルトナーの「ベートーベンの交響曲の演奏に対する助言」(1906年)に「曲頭が望ましい。やむなければ第2楽章後。しかし第3楽章後はだめだ」という趣旨のことが書いてある。執筆当時は第3楽章後が慣例だったのだ。理由はわからないが、電燈(電球)というものが普及し始めたのが1880年頃だったことを忘れるわけにはいかない。初演時は暗闇の中、ロウソクの明かりで演奏したのである。

60-80人もの合唱隊に高価なロウソクを40分間も無駄に燃やさせる決断をしたなら、ベートーベンは収益不足で卒倒はしなかったろう。それとも彼らは暗闇の中に不気味に並んでいて第4楽章で一斉にロウソクに点灯したのだろうか。あまり現実的な空想ではないように思う。おそらく第3楽章終了後に手に手に楽譜とロウソクを持って入場したのだと僕は思う。これは今のホールでも起こる光景なのだが、この入場行進はけっこう時間がかかり、美人やイケメンを探す好奇の目線が飛び交い、せっかくの第3楽章の高貴な雰囲気など消し飛んでしまう。まして初演時にそれは誰も予期していない。客席はざわめき、どよめき、おしゃべりが始まっただろう。作曲家お気に入りの若いソプラノとアルトは人目を惹いたろうし客席のご贔屓筋に目くばせもしただろう。そして、それまでの音楽ドラマは皆が忘れ、仕切り直しで始まった第4楽章はカオスだった。そしてそれは曲のせいになり、駄作だという評価ができてしまったのではないか。

至宝を見つけた功労者たち

駄作はいつ人類の至宝になったのか。そのきっかけ作りという偉業は1831年になされる。やったのはベートーベンに傾倒し9番のパリ初演を指揮したフランソワ・アントアヌ・アブネックである。彼はそれにいたるまで3年間にわたって徹底的にスコアを研究し、彼の進言で創立されたパリ音楽院管弦楽団との練習を入念に重ねた。「我々の耳に第九らしく響く9番」が史上初めて演奏されたということだったのではないだろうか。運命というのは不思議なもので、ロシアでの前職をクビになり、ロンドンへの海路で難破で死にかかり、それでもパリで一旗揚げようと流れ着いた26歳のワーグナーがアブネックの9番のコンサートを聴いていた。ワーグナーは17歳の時に9番のスコアを筆写し、それを二手のピアノ用に編曲したフリークだったのである。演奏に感激したワーグナーはこう書いている。

「ここで私は演奏についてまとわりついていた迷いが目からうろこが落ちたように晴れ、ただちにここで、宿題となっていたものをとうとう解く秘密を発見することができたことを知ったのである」

アブネックの演奏が素晴らしかったことは、やはりそれを聴いたベルリオーズが感銘を受けたことを記し、後日ロンドンで自分も指揮していることからもわかる。しかしベルリオーズはこうも書いている。

第四楽章は大半の人の理解力におえなかったようである

そして

この驚くべき楽章の分析をあえて試みるほど細目の秘密に通じえる自信はまだない

としめくくっている。4年前に斬新きわまりないあの幻想交響曲を作曲していた人の言葉である。実に重たい。

後にザクセンの宮廷指揮者になったワーグナーは1846年、33才の時にそこで9番を指揮した。シラーの歌詞を重視して自身の楽劇なみに文学性を盛り込んだワーグナーの解釈は、しかし大変にロマン的なものだったと思われる。なぜそう思うことが許されるかというと、そのザクセンの9番演奏会を聴いて指揮者になろうと決心した16歳の少年こそハンス・フォン・ビューローであり、彼はワーグナーの熱烈な崇拝者となるからだ。彼が書き込みをした9番のスコアはワーグナーの解釈をもとにしたものであったという。そしてそのビューローの解釈に真っ向から反旗を翻して敵視されてしまったワインガルトナーの演奏を我々は幸いにもCDで聴くことができるからである。

それは市販されているので興味ある方はご一聴をお薦めする。今の耳にも古臭いものではなく、恣意的なテンポルバートや強弱を排したいわば現代的なものだ。それが「反旗」だったのだから、ビューローの、そしてワーグナーの9番がどんな傾向のものだったか想像がつくのだ。ビューローの名声は指揮者としてだけではない。シューマン夫人クララの父ヴィークにピアノを習い、ベートーベンの愛弟子チェルニー(あの教則本の)の弟子フランツ・リストにも習った。こちらも演奏不能とされたチャイコフスキーのピアノ協奏曲1番を独奏者として初演もしている。音楽界の大御所である。そういう人の奥さん(リストの娘コジマ)を寝取っておいてなお崇拝させたワーグナーも凄いが、そういう大御所の9番解釈にアンチテーゼを思い切りぶつけたワインガルトナーの蛮勇も快哉である。

1863年に生まれたパウル・フェリックス・フォン・ミュンツベルク・ワインガルトナーには2人の指揮のライバルがいた。3歳年上のマーラーと1歳年下のリヒャルト・シュトラウスである。3人は作曲家としても競っていたが、結局ワインガルトナーだけがレースから脱落した。しかしただ負けたわけではない。貴重な録音と多くの著書を残した。今回の企画で彼の9番を聞き直し、実に多くの発見があった。それは武川寛海氏の名著「第九のすべて」(日本放送出版協会、昭和52年)にあるワインガルトナー盤の詳細な解説とスコアを見比べてのことであり、今回の拙文も多くを同書に依っていることを明記しておきたい。

そして最終的に、最新の9番楽譜資料文献の研究状況も調べてみた結果、こういう結論に至った。この曲の初演後約半世紀にわたるスコア研究と理解の不具合は、①定本になるべきスコアが完成するまでにベートーベン自身が各地で演奏するパート譜に多くの改定をバラバラに加えたこと(つまり初演時点では曲は未完成だった)、②それが統合されることのないまま作曲家も写譜屋のマイスターも世を去ってしまった、という2点に起因していた。そして結局そういう状況の中で生まれた出版スコア(現行のもの、これをブライトコプフ版という)が多くの不幸と不注意によって多くのミステークを含んでしまうに至ったということである。つまりこういうことが言えるのである。

ベートーベンの9番ほど作曲家の意図と違う楽譜が堂々と印刷され、しかもその印刷ともまた違う音楽が世界で演奏され、記憶されてきたものはない。

まるで9番のように文が長くなってしまった。次回にベーレンライター版という新しい楽譜のことを少しだけ書き、僕が好きなCDをご紹介したい。

(続きはこちらへ)

勝手流ウィーン・フィル考(1)

2013 MAY 4 19:19:34 pm by 東 賢太郎

彼らが望むのは、死んだ指揮者や死にかけた指揮者ばかりで、他の指揮者には関心を払わなかった (「レコードはまっすぐに」ジョン・カルーショー著)

彼らが望むのは、死んだ指揮者や死にかけた指揮者ばかりで、他の指揮者には関心を払わなかった (「レコードはまっすぐに」ジョン・カルーショー著)

デッカの大物プロデューサーだったカルーショーのこの本は実に面白いです。レコード会社のサイドから見たウィーン・フィルの生態が生き生きと描かれているからです。ビジネス書としても示唆に富み、このオーケストラに関心のあるかたにおすすめします。

こんな感激を味わって、その上になお報酬をもらえるとは・・・・ウィーン・フィルのクラリネット奏者レオポルト・ウラッハがフルトヴェングラー指揮の或るコンサートの後で(「栄光のウィーン・フィル」オットー・シュトラッサー著)

こんな感激を味わって、その上になお報酬をもらえるとは・・・・ウィーン・フィルのクラリネット奏者レオポルト・ウラッハがフルトヴェングラー指揮の或るコンサートの後で(「栄光のウィーン・フィル」オットー・シュトラッサー著)

シュトラッサーはウィーン・フィルのヴァイオリン奏者を45年つとめ、58-67年は楽団長の地位にあった人。この本はオーケストラの中から見た指揮者像、経営の内部事情、政治などが生々しく書かれています。以上の2冊でこの名門オーケストラがどういうものか、彼らが残した録音がどういう背景でできたかおおよその輪郭は知ることができるでしょう。

このシュトラッサーが第2ヴァイオリンとして活躍したバリリ弦楽四重奏団はこのような名録音を残しています。ウィーン・フィル団員がこのように室内楽団をつくる伝統はベートーベンの弦楽四重奏曲のほとんどを初演したイグナーツ・シュパンツィヒまでさかのぼり、ウィーン・フィルが作曲家のオリジナル演奏の遺伝子を脈々と継いでいることがよくわかります。

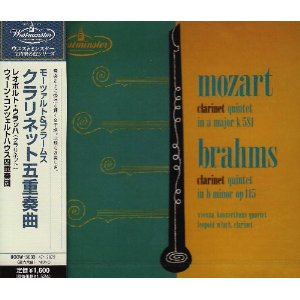

フルトヴェングラーに感激したウラッハのクラリネットが聴けます。モーツァルトとブラームスの2大クラリネット五重奏曲です。ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団とのアンサンブルはミニ・ウィーンフィル と言っていいでしょう。全楽器がタテに合わせるよりヨコの歌を重視。誰が主役ともつかない自己主張、微妙に流動的なテンポと間、華と艶(あで)やかさのある音程の取り方、クリーミーで暖かい音色の肌触り。これらの独特のねっとりした甘さは五感を刺激してやみません。これがそのままウィーン・フィルの魅力になっているのです。

フルトヴェングラーに感激したウラッハのクラリネットが聴けます。モーツァルトとブラームスの2大クラリネット五重奏曲です。ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団とのアンサンブルはミニ・ウィーンフィル と言っていいでしょう。全楽器がタテに合わせるよりヨコの歌を重視。誰が主役ともつかない自己主張、微妙に流動的なテンポと間、華と艶(あで)やかさのある音程の取り方、クリーミーで暖かい音色の肌触り。これらの独特のねっとりした甘さは五感を刺激してやみません。これがそのままウィーン・フィルの魅力になっているのです。

こちらはより新しい録音でウィーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団によるハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブラームス。これとは違った流儀の名演はたくさんありますが、これは最高の美音で弾かれたもののひとつであり、何の違和感も抱かせません。のびやかに自然体で奏でられたウィーン流の演奏はやはり作曲家の出自にかなったものと思わされてしまいます。無言の説得力があるのです。

こちらはより新しい録音でウィーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団によるハイドン、モーツァルト、シューベルト、ブラームス。これとは違った流儀の名演はたくさんありますが、これは最高の美音で弾かれたもののひとつであり、何の違和感も抱かせません。のびやかに自然体で奏でられたウィーン流の演奏はやはり作曲家の出自にかなったものと思わされてしまいます。無言の説得力があるのです。

ウィーン・フィルはネコ型だ書きましたが、何が彼らを誇り高いネコ属にしているか、大きな理由はここにあると言っていいでしょう。

この人たちは土地っ子です。こうしてウィーン生まれの音楽を自分たちの流儀で毎日のように演奏しています。ウィーン・フィルというのは、こういう人たちの集団なのです。だからこの人たちの前に立ちはだかって、ベートーベンのカルテットの楽譜を出してよそ者があーせいこーせいと言ったところで「キミ、ところで誰?」と一蹴されるのが落ちでしょう。ウィーン古典派の大作曲家を千利休とすれば、ウィーン・フィルは表千家の家元と許状をもった弟子たちの集団と言ってそうはずれていないと思います。

この人たちは夜はウィーン国立歌劇場のオーケストラピットでオペラの伴奏を弾いています。国立ということは国家公務員ですから、給料はアメリカの一流オケより低い。そこで、アルバイトをしようじゃないかと組織したのがウィーン・フィルです。自主運営団体だから常任指揮者は置かず、団員の意見で誰を呼ぶか決めます。もちろん芸術的な相性を考慮するのですが、「死んだ指揮者」は呼べないし、相性は良くても客が入らず印税が稼げない指揮者では困るのです(なんといってもバイトですから)。

「和音は少しずれたほうがまろやかな音になる」と伝統的に考えているこのオーケストラに対し「私はそうは思わない」と真っ向から立ち向かったゲオルグ・ショルティは、最も好かれなかった指揮者のひとりでしょう。しかしウィーン・フィルは彼とワーグナーの「ニーベルングの指輪」全曲をデッカに録音してレコード史上に残る売り上げを記録しました。その制作上の裏話は前掲書に詳しく書いてあります。

愛憎とビジネスは相反することもあるのです。

ショルティはハンガリー系ユダヤ人でありレナード・バーンスタインはロシア系ユダヤ人です。何より、指揮者としてこのオケに君臨した作曲家グスタフ・マーラーはチェコ系ユダヤ人です。ブルーノ・ワルターはドイツ系ユダヤ人ですが、相思相愛だった彼の遺産はこのオーケストラに相続されています。前掲書には「ユダヤ系指揮者は好きでなかった」とあるのですが、それが愛憎の直因であるほど事は簡単ではないということでしょう。こうした書物も著者の主観があり、一部の奏者に聞いただけの話かもしれず、流布している噂話も尾ひれがついていると思います。

どうせ主観なのですから、自分の耳で聴いたものだけを信じて、これから独断と偏見にもとづいて大好きなウィーン・フィルのことを書いてみようと思います。

再録「クラシックとベンチャーズ」

2013 MAR 30 15:15:04 pm by 東 賢太郎

中島さんの3月29日付のブログ「今週のクラシック音楽ベスト3」を拝見し、いたく感心いたしました。ガキだった自分の感想をオトナの演奏家である中島さんのと比べるのも失礼なのですが、とても思い当たるところがあるのでご感想にコメントさせていただくのをお許しください。

「ブラームスの第1、4番は、刺激が少なくて退屈でした」

僕は初めて聴いたブラームス(ワルターの1番のLP)が刺激がなくて退屈で、何の記憶もありません。ということで数年は放り出して聴いていません。

「モーツァルト第36番リンツはよくわからない」

僕はモーツァルトは全部わかりませんでした。刺激の無さはブラームス以上で、女の子が嫁入り用に練習するピアノの曲を作った人程度に思っていました。

「マーラーは、第6、7,9番全部、曲が長く80分以上で根気がついてゆきませんでした」

マーラーは名前も知らず、冒険心で買った3番のLPは1枚目の1~2面で挫折し、最後まで聴いたことはありませんでした。

「ムソルグスキー展覧会の絵も、ミュージカル的印象でした」

僕もこの手のカラフルな曲にはわりと違和感なく親しみました。

「シューベルトの未完成は、第2楽章で終わっている理由を、東さんのブログでみるとあまり劇的でないので残念ですが、弦のいい音が耳に残っています」

僕は未完成が苦手で2楽章ももたずに寝てました。なぜ聴くことになったかというと、不幸にも当時のLPは「運命・未完成」の組み合わせが定番だったからで、僕にはどうもポップスのEP盤のイメージから「B面の曲」という先入観もあったかも知れません。この曲が完成してるかどうかストーリーを知る以前に、こっちの耳が未完成でした。

「バッハの平均律クラヴィーア曲集をジャズ・ピアニストのキース・ジャレットが弾いたのを聴きましたが、まじめな演奏で退屈でした」

僕はバッハはお葬式の音楽家ぐらいに思っていました。「平均律」はピアノの旧約聖書だときき勇んでチャレンジしましたが3~4曲目であえなく座礁。LPを最後までガマンして聴いたのは数年後でしたが、ほぼ苦行に近く、レコードはそこからまた数年はほこりをかぶることになりました。

「3分間音楽愛好家の私にとっては、最初の10秒はその曲の評価を決めるポイントです」

いや、よくわかります。僕は「コード進行」と「曲の終わりかた」でした。しかしこういうのは誰も公言しませんが普通の入り方だと思います。いきなりベートーベンに感動したなどというのはどうも、少なくとも僕はあまり信じられません。中には初めてなにかクラシックを聴いて「感動で涙が止まらなかった」という人もいっらしゃるでしょう。最後まで聴かれただけでも尊敬しますが、例えばキリスト教徒のかたがバッハのマタイ受難曲に接すればそういうことは充分にあると思います。しかし宗教でもストーリーでもなく音響から入る非文学的な僕のような輩がいきなり「未完成」で涙を流すのは今日からキリスト教に改宗するぐらい至難の業です。ストーリーに音楽がついているオペラでさえ「こんな太ったミミがどうして死ぬんだろう?」などと現実に帰ってしまい、結局は音しか聴いていないことが多いぐらいですから僕は基本的にオペラも苦手ということなのでしょう。

中島さん、僕も3分間音楽愛好家だったのです。

その証拠に昨年の9月16日、SMC開始早々に書いた僕の「クラシックとベンチャーズ」というブログを再録いたします(すこし手を加えています)。

・・・・

クラシックというと堅い、退屈、長い、近寄りがたいという人が多く、ポジティブなイメージは癒し、知的、高尚だそうです。日本では音楽市場の10%ぐらいあるそうですが交響曲、オペラのような長い曲を家で真剣に聴くような愛好家は総人口の1パーセントという説もあります。いずれにしても、相当マイナーな存在であることは間違いありません。もったいないことです。

僕は小学校時代にザ・ベンチャーズの強烈な洗礼を受けました。いわゆるテケテケテケです。寝ても覚めてもベンチャーズ。歩きながらもベンチャーズ。ノーキー・エドワーズのマネをしてギターを弾き、本を並べてバチでたたいてメル・テーラーの気持ちになっていました。キャラヴァンという曲があります。メルのドラムスとドン・ウイルソンのサイドギターの刻みが絶妙にシンクロ。それに乗ってドライブするめちゃくちゃカッコいいノーキーのリードギター。難しいリズムのドラムソロ。レコードがだめになるまで聴きました。

僕は小学校時代にザ・ベンチャーズの強烈な洗礼を受けました。いわゆるテケテケテケです。寝ても覚めてもベンチャーズ。歩きながらもベンチャーズ。ノーキー・エドワーズのマネをしてギターを弾き、本を並べてバチでたたいてメル・テーラーの気持ちになっていました。キャラヴァンという曲があります。メルのドラムスとドン・ウイルソンのサイドギターの刻みが絶妙にシンクロ。それに乗ってドライブするめちゃくちゃカッコいいノーキーのリードギター。難しいリズムのドラムソロ。レコードがだめになるまで聴きました。

そこに立ち現われたのがこの人たちです。ジョンとポールのハモリとノリ。何を言ってるかわからないがなにやらカッコいい英語。女の子の失神。ベンチャーズにない刺激的なコード進行。ポールのものすごいベース。いやーこれはすごい。完全にハマりかけました。そのまま行けば僕はたぶんロックバンド路線に進んでいたと思います。音楽の時間にあの曲を聞かなければ・・・・。

そこに立ち現われたのがこの人たちです。ジョンとポールのハモリとノリ。何を言ってるかわからないがなにやらカッコいい英語。女の子の失神。ベンチャーズにない刺激的なコード進行。ポールのものすごいベース。いやーこれはすごい。完全にハマりかけました。そのまま行けば僕はたぶんロックバンド路線に進んでいたと思います。音楽の時間にあの曲を聞かなければ・・・・。

千代田区立一ツ橋中学校。われわれ悪ガキがポール・モーリヤとあだ名していた音楽教師、森谷(もりや)先生が「今日は鑑賞です」と言ってレコードをかけてくれました。それはモソモソとはじまる退屈きわまりない曲でした。そもそもクラシックは聴いてる奴らのナンパで気取った感じが大嫌いな野球少年の僕でした。まあ昼寝にいいか。実は小学校時代に同じシチュエーションで教室の窓から脱走し、母が担任に呼び出しを食らった前科のある僕は、それを思いだしました。

すると、ちょっとキレイでグッとくるメロディーが出てくるではありませんか。へー、割といいな。仕方ねえ、ちょっとだけ聴いてやるか。まさにその時です。そのメロディーが突然違うコードにぶっ飛んだのは。脳天に衝撃が走りました。ベンチャーズにもビートルズにもない新体験。これは何なんだ?

すると、ちょっとキレイでグッとくるメロディーが出てくるではありませんか。へー、割といいな。仕方ねえ、ちょっとだけ聴いてやるか。まさにその時です。そのメロディーが突然違うコードにぶっ飛んだのは。脳天に衝撃が走りました。ベンチャーズにもビートルズにもない新体験。これは何なんだ?

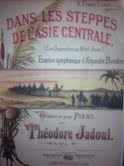

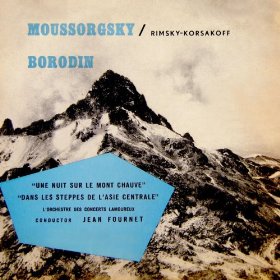

その曲はボロディンの「中央アジアの草原にて」です。その個所は105小節目、ハ長調のメロディー(注)が3度あがって変ホ長調に転調するところです。演奏は「ジャン・フルネ指揮コンセール・ラムルー管弦楽団」とノートにしっかり書き込みました。よほどの衝撃だったのだと思います(想像ですが、この写真のレコードだったのかなあ・・・)。

この経験が僕をクラシックに引きずりこみました。この曲が欲しいと言うと、父はこれが入った名曲集のLPを買ってくれ、そこに一緒に入っていたワーグナー、チャイコフスキー、ヨハン・シュトラウス、グノーも気に入ってしまったからです。

ただ、今でも僕はビートルズ信者です。カーペンターズ、ユーミン、山下達郎などもコード進行が好きで、今もときどき聴いています。コード進行がいいものというのがおおまかな僕の基準ですが、中でも荒井由美だったころのユーミンはとても好きでした。

さて、ベンチャーズです。京都の雨なんていうしょうもないものをやりだした頃から一気に堕落しました。それでも初期のあのダイヤモンドヘッド、パイプライン、十番街の殺人(テケテケテケの音色が全部違う!)、ウォーク・ドント・ラン、ブルドッグ、アパッチ、テルスター、夢のマリナー号、クルエル・シー、パーフィディアなどなど永遠に色あせることはありません。カッコいい。美しい。

しかし、それにもまして、あのキャラヴァン(左)なんです、僕には。冒頭のシンバルの一撃で金縛りです。腹にズンと響く中音と低音のタム。土俗的なリズム。究極のアレグロ・コン・ブリオ。完璧に4つの楽器がバランスされた録音。もう芸術としか呼びようがありません。このクオリティの高さはいったい何だったんでしょうか?

・・・・

右の写真はボロディンの「中央アジアの草原にて」のピアノ編曲版の表紙です。絵をよく見ると、この曲も「キャラヴァン」だったんですね。キャラヴァンつながりで僕はベンチャーズからクラシックへ旅したわけで、不思議な気分がいたします。

クラシック徒然草-オーケストラMIDI録音は人生の悦楽です-

2013 JAN 26 15:15:08 pm by 東 賢太郎

僕は1991年にマックのパソコン(右)を買いました。米国Proteus製のシンセサイザーとYamahaのDOM30という2種類のオーケストラ音源を電子ピアノで演奏し、MIDIソフトで多重録音して好きな音楽を自分で鳴らしてみるためです。PCに触れたこともなかったからセットアップは大変でした。好きこそものの・・・とはこのことですね。

僕は1991年にマックのパソコン(右)を買いました。米国Proteus製のシンセサイザーとYamahaのDOM30という2種類のオーケストラ音源を電子ピアノで演奏し、MIDIソフトで多重録音して好きな音楽を自分で鳴らしてみるためです。PCに触れたこともなかったからセットアップは大変でした。好きこそものの・・・とはこのことですね。

現代オーケストラから発する可能性のあるほぼすべての音(約130種類)を約50トラックは多重録音できますから、歌以外の管弦楽作品はまず何でも録音可能です。まず音色設定をフルート、オーボエ、クラリネット・・・と切り替えて個別にスコアのパート譜を電子ピアノで弾いて個別にMIDI録音します(高速のパッセージなどは録音時の速度は遅くできます)。相当大変なのですが、全楽器入れ終わったらセーノで鳴らすと立派なオーケストラになっているということです。

弦楽器の音色が今一歩ではありますが、イコライザーなどの音色合成の仕方でかなり「いい線」まではいきます。買ってから21年間に僕が「弾き終わった」曲は以下のものです(順不同)。

モーツァルト交響曲第41番「ジュピター」(全曲)、同クラリネット協奏曲(第1楽章)、同弦楽四重奏曲K.465「不協和音」(第1楽章)、同「魔笛」序曲、同「フィガロの結婚」序曲」、ハイドン交響曲第104番「ロンドン」(全曲)、チャイコフスキー交響曲第4番(全曲)、同第6番「悲愴」(全曲)、同「くるみ割り人形」(組曲)、同「白鳥の湖」(情景)、ドヴォルザーク交響曲8番(全曲)、同第9番「新世界」(第1,4楽章)、同チェロ協奏曲ロ短調(第1,3楽章)、ブラームス交響曲第1番(第1楽章)、同第4番(第1楽章)、ベートーベン交響曲第3番「英雄」(第1楽章)、同第5番「運命」(第1楽章)、シューマン交響曲第3番「ライン」(第1楽章)、ラヴェル「ボレロ」、同「ダフニスとクロエ第2組曲」、同「クープランの墓」(オケ版、プレリュード、メヌエット)、同「マ・メール・ロワ」(オケ版、終曲)、ドビッシー交響詩「海」(第1楽章)、同「牧神の午後への前奏曲」、シベリウス「カレリア組曲」(全曲)、リムスキー・コルサコフ交響組曲「シェラザード」(全曲)、バルトーク「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」(第1、2楽章)、同「管弦楽のための協奏曲」(第5楽章)、ストラヴィンスキー「火の鳥」(ホロヴォード、子守唄以降)、同「春の祭典」(第1部)、ワーグナー「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕前奏曲、同「ジークフリートのラインへの旅立ち」、J.S.バッハ「フーガの技法」、同「イタリア協奏曲」(第3楽章)、ヘンデル「水上の音楽」(組曲)、ヤナーチェク「シンフォニエッタ」(第1楽章)、コダーイ「ハーリ・ヤーノシュ」(歌、間奏曲)、ハチャトリアン「剣の舞」、プロコフィエフ「ピアノ協奏曲第3番」(第1楽章)、ベルリオーズ幻想交響曲(第4楽章)、ビゼー「カルメン」(前奏曲)

こういうところです。これ以外に、やりかけて途中で放り出したままのも多く あります。成功作はチャイコフスキー4番、バルトーク「オケコン」、シベリウス「カレリア」、ブラームス4番、ドヴォルザークチェロ協、ドビッシー「海」、マイスタージンガーでしょうか。録音はオケ全員の仕事を一人でやるので長時間集中力のいる作業です。生半可な覚悟では取り組めません。ですから以上は僕の本当に好きな曲が正直に出てしまっているリストなのだと思います。弦の音色の限界で、好きなのですがやる気の起きない曲(特にドイツ系の)も多いのですが、総じてやっていない作曲家、マーラー、ショパン、リスト、Rシュトラウスなどは興味がない、僕にはなくても困らない作曲家だと言えます。

もう少し時間ができたらシベリウス交響曲第5番、バルトーク弦楽四重奏曲第4番、ラヴェル「夜のガスパール」にチャレンジしたいです。この悦楽には抗い難く、この気持ち、子供のころプラモデルで「次は戦艦武蔵を作るぞ!」というときと全く同じ感じで、これをやっていればボケないかなあという気も致します。骨董品のアップルに感謝です。

(追記)

これらは全部フロッピーディスクに記録していますがハードディスクに移しかえたいと思います。やりかたがわからないので、どなたかご教示いただけるとすごく助かります。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ワーグナー大好き(2)-

2013 JAN 11 15:15:55 pm by 東 賢太郎

歌劇「タンホイザー」より第2幕の大行進曲 「歌の殿堂をたたえよう」 です。あらゆるオペラのなかでも最も有名な合唱曲の一つですね。卒業式や運動会などで聴いたことがある方も多いのではないでしょうか。最高に元気が出ます。演奏はいろいろありますが、ワーグナーとJSバッハだけはちゃんと演奏されていれば一応納得してしまいます。音楽パワーが強いのかな?不思議ですね。

http://youtu.be/-YOwqjmuXVg

クラシック徒然草ーワーグナー大好き(1)-

2013 JAN 10 17:17:15 pm by 東 賢太郎

僕にとって「毒」になっているものをご紹介します。

「神々の黄昏(たそがれ)第一幕への間奏曲」の一部、「夜明けとジークフリートのラインへの旅立ち」です.

夜が明けていきます。ジークフリートは「指環」をブリュンヒルデに愛の証として預け、ブリュンヒルデに贈られた愛馬グラーネにまたがり新たな勲を求めてライン川に向けて旅立っていく場面の音楽です。ピアノスコアですが下の楽譜をご覧ください。1段目のTagesgrauen とあるところからが「夜明け」です。

青い部分、ヘ長調でクラリネットが、緑の部分、変ロ長調で弦が神のように素晴らしい動機の誕生をひっそりと告げます。もう全身が金縛りになるしかないポエティック、マジカルな瞬間です。ここからこの動機が発展していく神々しいさまは僕などの下郎はひれ伏して拝むしかございません!ワーグナー様のしもべにでも何にでもしてください!!こうして毒が回ってワグネリアンになっていくのですね。

この音楽は、恐れを知らない若者の、とてつもなく大きい希望と夢に充ちた旅立ちの気分です。それ以外の何物でもありません。苦しみから立ち直って運命に勝利したり、愛や自然を賛美したりという感動をくれる音楽はクラシックのいわばメインストリートですが、こんな音楽はほかに知りません。

突然ですが、吉永小百合と橋幸雄のデュエット「いつでも夢を」という曲が僕は大好きです。小学生のころ、よく母と買い物した幸花堂という和泉多摩川のパン屋さんで流れていたこの曲。今でも聴くと明るい陽だまりとパンを焼くいい香りまで思い出します。小さかった僕に明るい夢をくれたこれは僕の「多摩川への旅立ち」でした(スケール小さいっすね・・・・)。

突然ですが、吉永小百合と橋幸雄のデュエット「いつでも夢を」という曲が僕は大好きです。小学生のころ、よく母と買い物した幸花堂という和泉多摩川のパン屋さんで流れていたこの曲。今でも聴くと明るい陽だまりとパンを焼くいい香りまで思い出します。小さかった僕に明るい夢をくれたこれは僕の「多摩川への旅立ち」でした(スケール小さいっすね・・・・)。

初めてリングを4日間かけてチクルス(全曲通して)で聴いたのはドイツ滞在中のこと、ヴィースバーデンのヘッセン州立歌劇場(右)です。まさにジークフリートが旅立って行ったライン川のほとりの街でのことでした。会社で初めて拠点長をまかされ、まさに意気揚々だった39歳のあの頃。今もときどきこれを聴いては気持ちだけ若返り、その勢いでジョギングしては筋肉痛で後悔しております。

初めてリングを4日間かけてチクルス(全曲通して)で聴いたのはドイツ滞在中のこと、ヴィースバーデンのヘッセン州立歌劇場(右)です。まさにジークフリートが旅立って行ったライン川のほとりの街でのことでした。会社で初めて拠点長をまかされ、まさに意気揚々だった39歳のあの頃。今もときどきこれを聴いては気持ちだけ若返り、その勢いでジョギングしては筋肉痛で後悔しております。

クラシック徒然草-ワーグナー入門(The first step to make yourself a Wagnerian)-

2013 JAN 6 16:16:23 pm by 東 賢太郎

ワグネリアン(Wagnerian)という言葉があります。「ワーグナー好き」という域を超えて、ちょっと狂信的な、いわば「ワーグナーの音楽にずっぽりとはまっている人」という感じでしょうか。モーツァルト好きを「モーツァルティアン」とは言いますが、ワグネリアンはもっとあくが強く、教祖と仰ぐ感じです。こんな作曲家は後にも先にもいません。

ワグネリアン(Wagnerian)という言葉があります。「ワーグナー好き」という域を超えて、ちょっと狂信的な、いわば「ワーグナーの音楽にずっぽりとはまっている人」という感じでしょうか。モーツァルト好きを「モーツァルティアン」とは言いますが、ワグネリアンはもっとあくが強く、教祖と仰ぐ感じです。こんな作曲家は後にも先にもいません。

滞独中の1994年8月にバイロイト音楽祭に行きましたが、雰囲気はまさに「聖地」でした。愛知県豊田市がトヨタ市であるようにここもワーグナー市で、そうでもなければ何でもない田舎のオペラハウ スである「バイロイト祝祭歌劇場」(下)に世界中の権力者、富豪、貴族、紳士淑女が集結するさまは壮観でもあり、一種異様な感じでもありました。

聴いたのは「タンホイザー」です。この劇場の内部(下)ですが、ごらんのとおり横に並 ぶ座席の列を縦につっきる通路がありません。中央部に座ったらトイレにもたてません。しかも空調はなくて蒸し暑い。4-5時間もじっとそこで音楽を聴くこと自体、けっこう宗教がかっている気がしなくもありませんね。

ぶ座席の列を縦につっきる通路がありません。中央部に座ったらトイレにもたてません。しかも空調はなくて蒸し暑い。4-5時間もじっとそこで音楽を聴くこと自体、けっこう宗教がかっている気がしなくもありませんね。

しかし聴衆は伊達や酔狂で高い金を払って来ているわけではもちろんありません。ワーグナーの音楽には世界のセレブや音楽好きを引きつける一種独特の強い磁力、もっと適格な言葉と思いますが、「毒」があるのです。蜜のように甘いが毒。これを飲んだらもう離れられない「惚れ薬」「媚薬」みたいなものです。

ほんの一例ですが僕の場合、異例にネアカの「ニュルンベルグの名歌手(マイスタージンガー)」が好きで、第1幕への前奏曲などは ”死ぬほど好き” になってしまっています。(ピアノで弾くのはとても無理なので)もちろん例によってシンセサイザーで自分指揮バージョンをMIDI録音しています。出だしの堂々とした男性的、全音階的テーマが高潮して一旦静かになり、女性的、半音階的に動く弦が醸し出す玄妙な和声を聴くと、いつも思考がとろーっとして停止し、陶酔状態に陥ります。これが「毒」でなくて何でしょう。

音楽と政治は本来水と油のようなものですが、不幸にもあのヒットラーがワグネリアンであったことからワーグナーの音楽はナチスドイツとイメージが強く結びついてしまいました。にもかかわらずブルーノ・ワルター、オットー・クレンペラー、ゲオルグ・ショルティ、レナード・バーンスタイン、ジョージ・セルといったユダヤ系の大指揮者がワーグナーを取り上げて名演を残しています。このことが欧州史の脈絡の中でいかに大変なことかは、イスラエル・フィルハーモニーがアンコールに初めてワーグナーを取り上げたら一部の団員が演奏を拒否して客席で殴り合いがおきたという事件が戦後も戦後、1981年に起きたことだということでお分かりいただけるでしょうか。

「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」「ローエングリン」「トリスタンとイゾルデ」「ニュルンベルグの名歌手」「ニーベルンゲンの指輪」(ラインの黄金、ジークフリート、ワルキューレ、神々の黄昏)、「パルジファル」

以上がワーグナーの主要作品(作曲順)です。最初の3つは「歌劇(オペラ)」、トリスタン以降は「楽劇(Musikdrama)」と呼ばれますが、最初は細かいことは気にせず全部オペラと思っていただいて結構です。全部聴くと50時間近く。このエベレストのような巨山をどう制覇したらいいのでしょうか?手っ取り早いのは序曲・前奏曲集から入ることです。CD2-3枚分ですから大したことはありません。幸いワーグナーの序曲・前奏曲はどれも大変覚えやすいので、とにかく耳におなじみにしてしまうこと。それが絶対の近道です。ただし「指輪」だけはそれができないのでハイライト盤でいい所をつまみ食いして覚えるのがベストなのですがこれについては後述します(ちなみに指輪は通の間では「リング」と呼ばれます。以下、リングでいきます)。

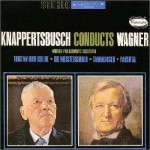

ハンス・クナッパーツブッシュ/ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

まず、この2枚を探して購入することを強くお薦めします。クナ氏(1888-1965)はバイロイト10回登場、真打のなかの真打といえるワーグナー指揮者で、このステレオ録音は音も悪くなく、彼の曲を知り尽くした滋味とコクにあふれる名演を堪能することができます。名歌手第1幕前奏曲はこれがベストで、こんなにたっぷりとしたテンポなのに一瞬もダレることがなく、大河のように滔々と巨大な音楽が流れる様は壮観の一言。 これが書かれたヴィープリヒのライン川の流れを思い出します。トリスタンも実にすばらしい。ローエングリン第1幕への前奏曲の神秘感と高揚感もベストの一つでしょう。この2枚で上記の「リング以外」は揃います。僕はこの音源のLPレコードを持っていて弦の音はCDより格段にいいのです。録音がやや古いのでCDの場合は再生装置を選ぶかもしれず、もし肝心の弦がやせて聴こえるようなら「だるい」演奏に聴こえてしまうかもしれません。以下のもっと新しい録音でもいいと思います。

これが書かれたヴィープリヒのライン川の流れを思い出します。トリスタンも実にすばらしい。ローエングリン第1幕への前奏曲の神秘感と高揚感もベストの一つでしょう。この2枚で上記の「リング以外」は揃います。僕はこの音源のLPレコードを持っていて弦の音はCDより格段にいいのです。録音がやや古いのでCDの場合は再生装置を選ぶかもしれず、もし肝心の弦がやせて聴こえるようなら「だるい」演奏に聴こえてしまうかもしれません。以下のもっと新しい録音でもいいと思います。

ヘルベルト・フォン・カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

このEMI録音のタンホイザー序曲(パリ版)を初めて聴いたときは衝撃を受けました。スタジオの中のカラヤンが、いつもの綺麗ごとのイメージをかなぐり捨ててこんなになりふり構わず攻め込むのはあまり記憶がありません。カラヤンという人は録音を残すための録音が多いというイメージがあり、録音メディアが進化すると同じ作品を再録音したりしています。しかしことワーグナーに関しては商売優先ではなく ガチンコ相撲を取っている観があります。意外なことにバイロイトはヴィーラント・ワーグナーと演出上の意見が合わずに2回のみの登場で、むしろ生地のザルツブルグ音楽祭に力を入れていましたが、彼の音楽性は明らかにモーツァルトよりもワーグナーに向いています。ベルリン・フィルの高性能と底知れぬパワーもワーグナーには非常に適性があります。この2枚で耳をしっかり慣らすのはお薦めです。この2枚はi-tuneでKarajan conducts Wagnerと入力すると安価で購入でき、「リング以外」は全部揃います。

ガチンコ相撲を取っている観があります。意外なことにバイロイトはヴィーラント・ワーグナーと演出上の意見が合わずに2回のみの登場で、むしろ生地のザルツブルグ音楽祭に力を入れていましたが、彼の音楽性は明らかにモーツァルトよりもワーグナーに向いています。ベルリン・フィルの高性能と底知れぬパワーもワーグナーには非常に適性があります。この2枚で耳をしっかり慣らすのはお薦めです。この2枚はi-tuneでKarajan conducts Wagnerと入力すると安価で購入でき、「リング以外」は全部揃います。

クラウス・テンシュテット/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

これも同じオケですがこんなに音も表現も違うといういいお手本です。テンシュテットはロンドン時代にロイヤル・フェスティバル・ホールでずいぶん聴きました。特に印象に残っているのが僕の嫌いなマーラーとリヒャルト・シュトラウスなのです。それほど名演だったということで、この人のライブの燃焼度はすばらしかった。それを髣髴とさせるのがこれで、1枚目が「リングの有名曲ハイライト」です。

カール・ベーム/ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団  ゲオルグ・ショルティ/ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団

ゲオルグ・ショルティ/ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団

でもやっぱりウイーンフィルが恋しい・・・。そのぐらいこのオケはワーグナーに相性がいいのです。どちらをとるかはもう趣味の問題です。僕はDG(ドイッチェ・グラモフォン)のベームの音が好きですがDeccaのショルティ、これも確かにまぎれもないウイーンフィルの音なので困ってしまいます。もうひ とつ、ホルスト・シュタイン指揮の「ワーグナー・ウェーバー管弦楽曲集」(Decca)というのがあって、これはこのオケの最もいい録音の一つなので捨てるに忍びない。ワーグナーの毒にウイーンフィルの媚薬!これを前にしてあれこれ言うことなどもうナンセンスですね。クラシックとはこうやってはまっていくものだという好例をお見せしてしまいました。できれば全部聴いて下さい。

とつ、ホルスト・シュタイン指揮の「ワーグナー・ウェーバー管弦楽曲集」(Decca)というのがあって、これはこのオケの最もいい録音の一つなので捨てるに忍びない。ワーグナーの毒にウイーンフィルの媚薬!これを前にしてあれこれ言うことなどもうナンセンスですね。クラシックとはこうやってはまっていくものだという好例をお見せしてしまいました。できれば全部聴いて下さい。

さて皆様をワグネリアンの道に引き入れようという試みは以上でなんとか富士山の2~3合目というところです。特にリングという最高峰は用意周到に登らないと遭難の恐れもあり、今回まずはリング以外の6つの霊峰から序曲・前奏曲でお好みのものを選び、その曲の登頂をひとつづつ目指されるのがシェルパとしてのおすすめです。頂上の景色も圧巻ですが、そこに至るまでのあれこれはもっと楽しかったですよ。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調 「新世界より」 作品95 (その2)

2012 NOV 26 20:20:44 pm by 東 賢太郎

この曲、ドヴォルザークの書いたもっとも有名な曲であることは間違いない。しかし最も優れた曲かというとちょっと疑問がある。

これが天下の名曲とされるのもやや不可解である。いい曲だし、一時「はしか」のように取りつかれた経験のあるクラシック好きは僕を含めて少なくないだろう。

これは僕が中学時代に初めてスコアを買った曲だ。分解好きの少年にはいろいろ調べてみたくなる刺激的な音が満載だった。だからこれが教科書になった。しかし今になってみて、いい教科書であったかというと、そうでもない。かなり異形の曲だ。

ワルター、クレンペラー、ベーム、カイルベルト、カラヤンなどドイツの保守本流指揮者が振っている。トスカニーニも名演がある。しかしフルトヴェングラー、クナッパーツブッシュはない。「売れる曲」だから音楽産業の影響があったかもしれない。

これがドイツ人に好んで演奏され、日本で名曲と崇め奉られるまでに至ったのは文化史的な背景があると思っている。今回はそれを俯瞰するため、「交響曲」なるものの存在につき理解を深めるべくこの曲を題材にしてみたい。

シンフォニアというのはイタリアオペラの序曲に端を発する。しかし、それを「交響曲」(シンフォニー)という異なるものに発展させたのは「交響曲の父」といわれるハイドン(右)などドイツ語圏の人たちである。ヘーゲルの弁証法(正反合)を思わせる「ソナタ」という形式論理を基本にできている非常に理屈っぽい音楽である。以下、19-20世紀に西欧各国で交響曲がどう作曲されてきたかを見る。

まず、音楽の老舗かつ先進国であったイタリアでは、田舎者のドイツ人が考えたソナタや交響曲などは一貫してほぼ無視だ。「そなたは美しい」のほうばかりに気がいったのかどうかは知らないが、音楽史を通じて常に主流は歌、オペラであった。ドイツ語圏の歌というと讃美歌、民謡、軍歌、ヨロレイヒー、ホイサッサみたいなイメージでおよそ女性が口説けそうな風情のものは浮かんでこない。

美しい歌(メロディー)は音楽の基本だ。それで負けるなら「形から入る」で対抗するしかない。だからドイツは徹底的にそれをやった。ヘーゲルの弁証法の確立とほぼ期を一にして。カソリック(坊主なんでもありで腐敗)、プロテスタント(原典に返れで禁欲的)という世界史で習った図式を思い起こしてほしい。この精神もバックボーンになったに違いない。そしてドイツは、音楽における宗教改革にも成功したのである。

交響曲、ソナタというものはその精華にほかならない。

あのフランスでさえも、オペラ作りは実に後進国であり、一方の交響曲でもめぼしいものは少ない。フランス=文化の中心という世界観は、作曲においてはまったく当てはまらないのである。そしてイギリスはオペラか交響曲かなど論外で、そもそも作曲家が数えるほどしかいない(ビートルズは例外としよう)。アメリカは作曲という仕事のハビタブルゾーンぎりぎりにある未開の辺境地であった。

おもしろいことに、クラシック音楽の消費地としては今の順番がほぼ逆になる。まず音楽後進国が産業革命をおこした。音楽にうつつをぬかしていてはカネ儲けはできないのである。そして成金は文化にあこがれる。極東の日本でも「文明開化」などといって、文明人の証(あかし)としての音楽が輸入された。今でも「エビ・オペラ現象」といって、国民所得が増えた国では海老の輸入と海外オペラ引越し公演数が増えるという統計もあるようだ。

余談だが日本人は洋食のときにご飯をフォークの背にのせて食べる。僕もそれが西洋のエチケットと親に習った。しかし西洋に住んでみるとそんな習慣はない。そもそもああいうご飯など出てこないから習慣が発生する理由もないのだ。あれは明治時代に誰かが何となく思い込んだか刷り込まれたのが定着したのだろう。「カステラ」や「メリケン粉」という発音みたいに。

音楽はドイツ系の人が明治人に教えこんだに違いない。だから「交響曲の父」とか「楽聖」とか、クラシックはドイツ人が作ったかのように音楽の教科書に書かれている。「フォークの背」現象だ。オペラ、特にイタオペはなんとなく宝塚っぽい「色物」、セクシーで低次元の音楽という誤ったイメージがある。僕も頭では理解していても完全に脱し切れていない根深い偏見である。実はワーグナーのほうがよほどスケベで色物なところがあるのだが、そんなことをまじめに言おうものなら数多いる「ワグネリアン」にたたきのめされてしまうだろう。

「フランス料理、そんなものはない。あれはイタリアの田舎料理じゃ。ドイツ料理、そんなものはない。あれは家畜のえさじゃ。」 とあるイタリア人は得意げに笑った。しかし音楽の状況を見るとあながちジョークでもない気がする。イタリア人のロッシーニ(右)は40曲近いオペラの作曲でひと財産つくると37歳でさっさとリタイアして余生は趣味の料理に専念してしまった。音楽と料理はなにか人間の深いところでつながっているかもしれない。

その田舎者が作った交響曲を懸命に真似して作ったのがもっと田舎だったロシア、東欧、北欧だ。チャイコフスキー(右)は感性が欧風趣味で晩年には素敵なバレエも作ったが、ロシア民謡を主題にした若いころの交響曲第2番や3番などはローカル色丸出しのフレーズや恥ずかしいドラの一打ちなんかが出てきて、聴いてるこっちが赤面する場面もある。交響曲は6つ書いた。

その田舎者が作った交響曲を懸命に真似して作ったのがもっと田舎だったロシア、東欧、北欧だ。チャイコフスキー(右)は感性が欧風趣味で晩年には素敵なバレエも作ったが、ロシア民謡を主題にした若いころの交響曲第2番や3番などはローカル色丸出しのフレーズや恥ずかしいドラの一打ちなんかが出てきて、聴いてるこっちが赤面する場面もある。交響曲は6つ書いた。

繊細で内向的なシベリウス(右)はさすがにドラは打たない。しかし愛国心が嵩じると、交響曲第2番のおしまいの部分のように延々と森進一ばりの苦悩の表情をたたえた「演歌」のノリになってしまう。あれはロシアのいじめに耐えぬいたフィンランドの魂の声なのだが、そういうものが弁証法である交響曲から聴こえてくるというのはとても異質なことだ。交響曲は7つ書いた。

繊細で内向的なシベリウス(右)はさすがにドラは打たない。しかし愛国心が嵩じると、交響曲第2番のおしまいの部分のように延々と森進一ばりの苦悩の表情をたたえた「演歌」のノリになってしまう。あれはロシアのいじめに耐えぬいたフィンランドの魂の声なのだが、そういうものが弁証法である交響曲から聴こえてくるというのはとても異質なことだ。交響曲は7つ書いた。

そしてドヴォルザーク(右)のメロディーはそのものがボヘミアの演歌だ。「新世界」はそれに黒人霊歌風の泥臭さが加味され、一部のメロディーは田舎を超えてしばしば「土俗的」と表現される。第3楽章の中間部、ミソソーラソレド―レミソソー・・・などベートーベンやブラームスには絶対に出てこない性質の土臭いフシである。

そしてドヴォルザーク(右)のメロディーはそのものがボヘミアの演歌だ。「新世界」はそれに黒人霊歌風の泥臭さが加味され、一部のメロディーは田舎を超えてしばしば「土俗的」と表現される。第3楽章の中間部、ミソソーラソレド―レミソソー・・・などベートーベンやブラームスには絶対に出てこない性質の土臭いフシである。

彼は交響曲を9つ書いた。その最後、ニューヨークの国民音楽学校の校長時代に異郷アメリカで書いたのが「新世界より」だ。ロンドンに呼ばれたハイドンには英国が新世界だったろうが、ちょうど100年たってアメリカがそれになったのだ。ハイドンも英国の聴衆の好みを反映して曲を書いたが、ドヴォルザークはどうだったのだろう。「ボヘミアに宛てた絵葉書」みたいな側面もあるが、米国人むけの側面があるとすれば彼としては結構ド派手な管弦楽法ではないかと思う。

交響曲は楽章が4つ、第1・4楽章がソナタ形式であり、ソナタ形式とは序奏(あってもなくてもいいが)、提示部(主題が二つ現われる、第一主題は男性的、第二は女性的)、展開部(二つの主題がくんずほぐれつする、意味深だ)、再現部(もう一度提示部)、結尾(コーダ、大団円)というのが定番である。古典派ではほぼこのルール通りだがベートーベンの3番(エロイカ)あたりから異形が始まり、6番(田園)は5楽章になり、9番(いわゆる第九)で第4楽章が完全なルール違反になる。

だからロマン派も後期に作曲された「新世界」で何が起きてもまったく不思議ではないのだが、彼はベートーベンのような型破りの性格ではない。むしろ、やはり後期ロマン派なのに古典派を模範としてソナタ形式にこだわったブラームスを敬愛したほどの保守派だった。つまりフレームワークを守って9曲も交響曲を書いてしまうという生真面目な姿勢があっただけに、妙なことが気になるのだ。

まず第1楽章は提示部に主題が3つ出てくる。ホルンが吹く1つ目はいいとして次の2つは何なのだろう?展開部で1つ目と絡み合うのは3つ目なのでたぶんそれが第2主題だ。じゃあ2つ目はなんだ?ト短調で悲しげ。女性が2人だがこっちはくんずほぐれつには一切参加しない。謎である。

この楽章、アダージョの序奏が提示部アレグロ・モルトに入ると最後まで一度も速度記号が現れない(ギアチェンジなし)。3つ目は(たぶん第2主題なのでだろう)ほとんどの指揮者が減速する。でもそうは書いてない。でも減速したほうが、明らかにいい。だから作曲家は「当然自然体でそうなるよね」ということだったんだろう。ここの阿吽の呼吸など、テンポの取り方はこの楽章の演奏で大変に重要なポイントである。

このフルート吹きにはおいしい主題は何故か第2フルートが吹く(普通は第1だ)。謎である。第1に借金でもふみたおされたのだろうか。まあ音域的に低いので機械的にそうしたと考えてもいいかもしれない。しかしドードラソードーミソッソッソー、実に田舎臭い。アメリカというあだ名の、新世界同様にアメリカで書いた弦楽四重奏曲があるが、あのドラエモンの「おーれーはジャイアーン」に聴こえる主題と甲乙つけがたいダサさである。

しかしこっちはト長調(G)のあとドーミソッソッソーにEm→Bmという実にいい和音(それがコントラバスの絶妙なピッチカートで瞬時に認識される)がついていて悲しげになるためダサく聴こえない。前回書いた第2楽章と同様、和声感覚が非常に洗練されているので土俗性が中和され、むしろちょうどいい親しみやすさに変身するのだ。

第1楽章をお聴きいただきたい。郡山市立郡山第二中学校のオーケストラ。これはお見事というしかない。グスターヴォ・ドゥダメルを生んだベネズエラの児童オーケストラが有名だが、これは日本が誇れる。せっかくの腕前なんだからスコア通りやったらもっと感動できたが。

(続きはこちら)

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調 「新世界より」 作品95 (その3)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。