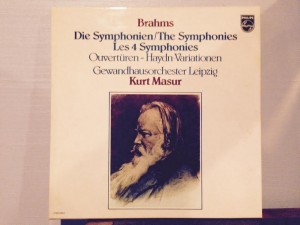

クルト・マズアの訃報

2015 DEC 21 1:01:46 am by 東 賢太郎

クルト・マズアさんが亡くなった。クラシックに熱中しはじめた高校時代におなじみの懐かしい名前だ。アズマの反対だけどスペルはMasuaで、ドイツ語ではSを濁ってズと読むことを初めて知った。クラスのクラシック仲間がふざけて僕をケント・マズアと呼んだが、さっき調べたら氏の息子さんはケン・マズアさんだった。

だからというわけじゃないが、彼のベートーベン交響曲第5番、9番(右)は僕が最初に買った記念すべき第九のレコードとなった。だからこれで第九を記憶したことになる。なぜこれにしたかは覚えてない。ひょっとしてライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(以下LGO)に興味があったかもしれないが、2枚組で3600円と少し安かったのが真相という気もする。

だからというわけじゃないが、彼のベートーベン交響曲第5番、9番(右)は僕が最初に買った記念すべき第九のレコードとなった。だからこれで第九を記憶したことになる。なぜこれにしたかは覚えてない。ひょっとしてライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(以下LGO)に興味があったかもしれないが、2枚組で3600円と少し安かったのが真相という気もする。

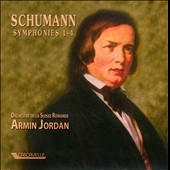

感想は記録がなく不明だが、音は気に入ったと思われる。というのは第九を買った75年12月22日の4日後に同じマズア・LGOのシューマン交響曲第4番を購入しているからだ(右)。大学に入った75年はドイツ音楽を貪欲に吸収していた。5月病を克服した6月に買ったジョージ・セルの1,3番のLPでシューマンを覚え、4番にチャレンジしようと7月に買った同じLGOのコンヴィチュニー盤があまりピンとこなかったのだ。それはフォンタナ・レーベルの詰めこみすぎた冴えない録音のせいだったのだが・・・。ということはシューマン4番もマズアにお世話になったのだろう。

感想は記録がなく不明だが、音は気に入ったと思われる。というのは第九を買った75年12月22日の4日後に同じマズア・LGOのシューマン交響曲第4番を購入しているからだ(右)。大学に入った75年はドイツ音楽を貪欲に吸収していた。5月病を克服した6月に買ったジョージ・セルの1,3番のLPでシューマンを覚え、4番にチャレンジしようと7月に買った同じLGOのコンヴィチュニー盤があまりピンとこなかったのだ。それはフォンタナ・レーベルの詰めこみすぎた冴えない録音のせいだったのだが・・・。ということはシューマン4番もマズアにお世話になったのだろう。

マズアはドイツ人にしてはモーツァルト、シューベルト、ワーグナー、ブルックナー、R・シュトラウス、マーラーのイメージがないのが不思議だ。モーツァルトはシュミットとのP協全集はまあまあ、ブルックナーは4番を持っているがいまひとつだ。東独のオケ事情、レコード会社との契約事情があったかと思われる。

そこで期待したのがブラームスだ。76年録音。ロンドンで盤質の最高に良い79年プレスの蘭フィリップス盤で全集(右)を入手できたのはよかったが、演奏がさっぱりでがっくりきたことだけをよく覚えている。4曲とも目録に記しているレーティングは「無印」だ。当時はまだ耳が子どもで激情型、劇場型のブラームスにくびったけだったからこの反応は仕方ない。とくに音質については当時持っていた安物のオーディオ装置の限界だったのだろうと思う。今年の4月現在の装置で聴きかえしてこう書いているからだ。

そこで期待したのがブラームスだ。76年録音。ロンドンで盤質の最高に良い79年プレスの蘭フィリップス盤で全集(右)を入手できたのはよかったが、演奏がさっぱりでがっくりきたことだけをよく覚えている。4曲とも目録に記しているレーティングは「無印」だ。当時はまだ耳が子どもで激情型、劇場型のブラームスにくびったけだったからこの反応は仕方ない。とくに音質については当時持っていた安物のオーディオ装置の限界だったのだろうと思う。今年の4月現在の装置で聴きかえしてこう書いているからだ。

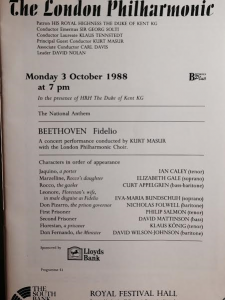

ところでここに「フランクフルトでフィデリオを聴いたが、まさにこの音だった」と書いたが記憶違いだった。プログラム(左)を探したところ、1988年10月3日にロイヤル・フェスティバルホールであり、しかもオケはロンドン・フィルであったので訂正したい。ケント公エドワードご来臨コンサートで英国国歌が演奏されたようだが記憶にない。当時のロンドンでドイツ人指揮者というとテンシュテット、ヨッフム、サバリッシュぐらいでカラヤンが来たのが事件だった。そこに登場したマズアはきっと神々しく見えたんだろう、響きも重くドイツ流ですっかりドイツのファイルにメモリーが飛んでしまっていたようだ。この4年後に言葉もできないのに憧れのドイツに住めたのが今となっては信じ難い。

ところでここに「フランクフルトでフィデリオを聴いたが、まさにこの音だった」と書いたが記憶違いだった。プログラム(左)を探したところ、1988年10月3日にロイヤル・フェスティバルホールであり、しかもオケはロンドン・フィルであったので訂正したい。ケント公エドワードご来臨コンサートで英国国歌が演奏されたようだが記憶にない。当時のロンドンでドイツ人指揮者というとテンシュテット、ヨッフム、サバリッシュぐらいでカラヤンが来たのが事件だった。そこに登場したマズアはきっと神々しく見えたんだろう、響きも重くドイツ流ですっかりドイツのファイルにメモリーが飛んでしまっていたようだ。この4年後に言葉もできないのに憧れのドイツに住めたのが今となっては信じ難い。

この記憶はこっちと混線したようだ。

94年8月28日、フランクフルトのアルテ・オーパー。これがマズア/LGOの生の音だったがこれよりもフィデリオの方がインパクトがあった。

マズアの録音で良いのはメンデルスゾーンとシューマンのSym全集だ。これはLGOというゆかりのオケに負うところもあるが低重心の重厚なサウンドで楽しめる。ブラームスもそうだが、細かいこと抜きにドイツの音に浸ろうという向きにはいい。ベートーベンSym全集はマズアの楽譜バージョン選択の是非と解釈の出来不出来があるが現代にこういうアプローチと音響はもう望めない。一聴の価値がある。

なにせLGOはモーツァルトやベートーベンの存命中からあるオーケストラなのであり、メンデルスゾーンは楽長だったのだ。61才までシェフとして君臨したコンヴィチュニーに比べ70年に43才で就任したマズアはメンゲルベルクと比較されたハイティンクと同じ境遇だったろうと推察する。若僧の「カブキ者」の解釈などオケが素直にのむはずもないのであって、正攻法でのぞむ。それが伝統だという唯一の許されたマーケティング。だからそこには当時のドイツ古典もの演奏の良識が詰まっているのである。

意外にいいのがチャイコフスキーSym全集で、カラヤン盤よりドイツ色濃厚のオケでやるとこうなるのかと目からうろこの名演だ。悲愴はすばらしく1-3番がちゃんと交響曲になっているのも括目だ。ドイツで買ったCDだがとびきり満足度が高い。そしてもうひとつ強力おすすめなのがブルッフSym全集で、シューマン2番の第1楽章などその例なのだが、LGOの内声部にわたって素朴で滋味あふれる音響が完璧に音楽にマッチして、特に最高である3番はこれでないと聴く気がしない。

エミール・ギレリス、ソビエト国立響のベートーベンP協全集は1番の稿に書いたとおりギレリスを聴く演奏ではあるが時々かけてしまう。お好きな方も多いだろう、不思議な磁力のある演奏だ。76年ごろのライブでこれがリアルタイムでFMで流れ、それをカセットに録って擦り切れるほど聴いていた自分がなつかしい。以上。ニューヨークに移ってからの録音が出てこないのは怠慢で聞いていないだけだ。

こうして振り返ると僕のドイツものレパートリー・ビルディングはLGO時代のマズアさんの演奏に大きく依存していたことがわかる。師のひとりといえる。初めて買った第九は、彼との出会いでもあった。75年12月22日のことだったが、それって明日じゃないか。40年も前のだけど。

心からご冥福をお祈りしたい。

(こちらをどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-カティア・ブニアティシヴィリ恐るべし-

2015 JAN 31 18:18:44 pm by 東 賢太郎

先日、ラヴェルのマ・メール・ロワを書きながらyoutubeを見ていたら、こんな演奏にあたった。ラヴェル 「マ・メール・ロワ」 の最初の楽譜(第3曲 「パゴダの女王レドロネット」)を見ていただきたい。

とても速いテンポで始まる。それが中間部に入るや第二ピアノの女性がすごいブレーキを踏んで、完全に集中して自分のペースに持ち込んでしまう。相手はいまやピアノ界の大御所、天下のマルタ・アルゲリッチ様である。この女性は何者だ?

関東の女性の方からボレロについてメールをいただいたと書いたが、そこに「グルジア人でKhatia Buniatishviliという現在27才の大変美しいピアニストがいます」とあった。まったくの偶然だが、タイトルを見てみるとこの第二ピアノの女性こそがまさにそのカティア・ブニアティシヴィリだった。

さっそく他の演奏を聴いてみる。このブラームスの第2協奏曲には仰天した。見事に曲想をつかんで弾けている。しかし第2楽章で同じミスタッチを何度もする。圧巻は終楽章のコーダに移る部分。完全な記憶違いで音楽が止まってしまい会場が凍りつく。本人も驚いてすぐ弾きはじめるが、大事な経過句をぶっとばしたかなり先だ。オケがついていけずしばし独奏状態となるが、やがて事なきを得て終わる。

なんともおてんば娘だが、それでも満場の喝采をうけ、オケも祝福している。これは彼女21歳のルビンシュタイン国際コンクールの映像で、第3位に入賞している。いや、その年でこの曲を弾けているだけでも普通じゃない。そして大チョンボをしでかしても周囲を応援団にしてしまう。この子はものすごいオーラを持って生まれている。

このシューマン、かなり恣意的だが説き伏せられる。終楽章のテンポなど僕は容認できないが、頭はそう思っても最後は拍手している。そしてアンコールのリストを聴いてほしい。指揮者もオーケストラ団員も一人残らず彼女の世界に引きずりこまれ、息をひそめて彼女の「聴衆」になってしまっている。こんな光景はなかなかない。

このグリーグは参った、降参。これは男には描けない究極のフェミニンな世界だ。それにこんな風に視線を送られたら指揮者も彼女に指揮されてしまうしかない。ちなみにこの指揮者はここで絶賛したトゥガン・ソヒエフだ( N響 トゥガン・ソヒエフを聴く)。彼も彼女もグルジア人。スターリンを出した地ではあるが、才能の宝庫でもあり、一度行ってみたくなるばかりだ。

終楽章のコーダは傑作である。ピアノが猛スピードで突っ走って指揮者がえっという表情を浮かべ、オケのトゥッティでいったんテンポを引き戻す。しかし火がついてしまっている彼女は駆け登るアルペジオでオケより先に頂上に行きついてしまい、最後を2度くりかえして帳尻を合わせる。最後の和音連打はもう早くしてよと催促し、最後のイ音を思いっきり連打して溜飲を下げて終わる。こんなのは普通ありえないが、彼女のヴィジュアルを含めた総体が発する強烈なオーラがそれを正当化してしまい、ご愛嬌になってしまう。これはこれでひとつの芸だ。

スタジオで録音されるためのミスのない、きれいに整えることを目的としたような演奏はほんとうにつまらない。スーパーに並ぶF1のパック野菜のようだ。カティアの産地直送とりたて丸かじりはそれに対する新鮮で野性味あふれるアンチテーゼだ。少々トマトの形が不ぞろいでもいいじゃないかということで、彼女のたくさんあるミスタッチは勢いに飲みこまれている。このままだと、彼女が有名になればなるほど賛否両論が出てくるだろう。

ベートーベンにピアノを教わったチェルニーは「たとえミスタッチが無くても、義務的な気のない弾き方をすると怒られた」と書いている。逆に自発的で気の入った生徒のミスには寛容だったそうだ。そういうことだろう。上記ブラームスも、彼女は曲を良くつかみ、共感し、曲に「入ってしまっている」ことは争えない。2番を女性が苦労して弾いている危うさが全然ないのであって、じゃああのミスは何かといえば、第2楽章も第4楽章も技術不足ではなく記憶違いだ。つまりスコア・リーディングの問題である。

この破竹の勢いでモーツァルトやベートーベンを弾いて今すぐ世界を納得させられるかというと疑問だが、スコア・リーディングは学習と共に人間の内面の成熟にも関わることで、時間が解決するのではないか。それよりも、彼女の持っている天真爛漫さ、集中力、聴くものを金縛りにする吸引力といった、訓練によっても時間をかけても獲得できるとは限らない天性のほうを買いたい。1987年生まれの27歳、恐るべし。

(こちらもどうぞ)

クラシック徒然草-モーツァルトのピアノソナタ K330はオペラである-

ブニアティシヴィリを初めて聴く(2月18日、N響B定期、サントリーホール)

東京一と思ってる世田谷の鮨屋でのこと。ユーモアのセンス抜群の脳外科医の先生が、ちょっとほろ酔い加減で、「知ってます?大きな声じゃいえませんがね、ここのスシはね、親父がこっそり麻薬いれてるんですよ。だからときどき食いたくなって困るんです。」とわりあい大きな声でおっしゃって、親父も客も爆笑。たしかに、また来たくなる味なのだ。

今日初めて実物を見た彼女、それを思いだした。曲はシューマンのコンチェルト。ビデオで見た通りの美貌だ。たまたま同曲の画像を本稿に貼ったがひょっとしてドレスは同じものか?(すいません、女性の服はあまり見分けがつかないので)。しかし「麻薬」はそれじゃない。

満場を金縛りにするピアニッシモの威力のほうだ。

オケの一撃に続き、脱兎のごとく下るピアノの和音。クララ主題は触れればこわれるほどひっそりとデリケートに奏でる。このピアニッシモが電気みたいに痺れる。くせになる。この人、静かになるとおそくなり、大きくなるとはやくなる。その静かなところの吸引力たるや、ブラックホールみたいだ。

と思うと、最後に急にアッチェレランド(加速)してそのまんまポーンとオケにぶん投げる。オケはあらぬ速さで受け取ってしまい、早送りの画面みたいにあくせく弾く。それを楽しんでる風情だ。カデンツァもゆっくり弾きこむと思いきや、中途でいきなりトップギアが入る。テンポは常に生き物みたいに流動。こういうのは男性ピアニストがやろうものなら、お前、今日ちょっと大丈夫?っていう性質のものだ。これは僕がかつて聴いた、ボラティリティ(振幅)最大のシューマンである。

男はこういうイロジカルな情動はあんまりないし、ついてもいけない。指揮者(同じパーヴォ・ヤルヴィだ)はじっくり彼女とアイコンタクトして合わせてしまうからフレキシブルなこと称賛に値する。圧巻は第3楽章だ。ビデオも快速だがこんなのかわいいもんだ、今日のは驚天動地としか言いようもない。僕の人生で、いやもしかして人類最速のシューマンだ。仮にだが僕が指揮者だったら?ごめんなさいと棒を置いて家に帰るだろう。ピアニストが男だったら?なんじゃ、おい、それはラヴェルか、ええ加減にせいと棒を投げつけるだろう。

腕前はフォルテのタッチが荒っぽく、緩徐楽章に一音だけ変なのがあったが、まあうまい。しかしこの人をクラウディオ・アラウやユージン・イストーミンと比較はできない、女性の子宮感覚みたいなものかもしれないし、女性であってもマイラ・ヘスやアニー・フィッシャーと比べてもナンセンスだろう。伝統とか様式とか思考という言葉や概念を超越した、感性のピアノだ。

その演奏スタイルが彼女なりにビデオより格段に自由自在に操れるようになっており、手の内に入っている。なりふりかまわぬ我が路線で、現在進行形で進化しているようだからやはり恐るべしだ。しかし、魅力的なところもたくさんあったのだが、暴れ馬に結局ふり落されたまんま終わってしまった感じが残る。残念ながら不完全燃焼だった。 会場もブラボーは飛んだが僕と同じ思いの方も多かったのではないか。

そしてそおっとひそやかに始まったアンコールのドビッシー「月の光」。

したたかな女性はちゃんと自分のチャームポイントを心得ているのだ。緩急自在、伸縮自在のピアニッシモの嵐!もうシューマンは忘れ、忘我の境地に入っている自分を発見する。やっぱり麻薬にやられてしまった。

(その前後の演目、R・シュトラウスの変容とツァラトゥストラについて。後者は並みのオケだと音がだんごになって濁りがちな部分があるが、まったくなし。23パートのソロ・アンサンブルである前者は言うに及ばず、この日は良いピッチで透明感のある弦がまことに効いており、その純度が管にも伝播しているようだった。何度もしつこく書いてきたことだが、この日はコンセルトヘボウ管弦楽団のコンマスであるヴェスコ・エシュケナージがそこに座ったのだ。ヴァイオリンのみならず、弦の質感が違う。ネロ・サンティもそうだったがヤルヴィも、おそらく、そう感じているのであり、ワールドクラスの音を作ろうという強固な気構え、コミットメントが見える。本当に良い指揮者を迎えたと思う。このツァラトゥストラはかつて聴いた最高の名演であり、世界に問うてN響の名誉になるクオリティの演奏だった)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマン ピアノ協奏曲イ短調 作品54

2015 JAN 17 23:23:57 pm by 東 賢太郎

昨日disk unionへ行ったと書いたが、Saitoさんとのご縁もあったしもうひとついいことがあった。このところ探していた中古盤が3つも手に入ってしまったからだ。麻雀でいうと引きがいい日だったようだ。それはこれだ。

バルトーク弦楽四重奏曲全集(ファイン・アーツQ)、メンデルスゾーン弦楽四重奏曲0p12,13(モザイクQ)、シューマンピアノ協奏曲(イストミン、ワルター)

今日はこのうち、先ほどじっくりと鑑賞したシューマンを書く。シューマンの作品54は、古今東西のピアノ協奏曲のうちから「女王」を探すとこれが最もふさわしい感じがする。まさにクラシック・マスト・アイテムの筆頭格である。

僕のこの曲への愛情は半端ではない。所有するLP、CD43枚、最初のレコードは73年のルプーとプレヴィン盤でこれは隅々まで記憶してレファレンスになっているが、一時期に病みつきになったというより常時心のどこかにあって、いつでも取り出して味わいたいという稀なる部類にはいる。頭で楽しむというよりも血肉になっている感じがする。

ラドゥ・ルプー(pf) / アンドレ・プレヴィン / ロンドン交響楽団

冒頭、いきなり滝の水が落ちるようにピアノがSfで下降する。これはグリーグのPCの出だしをインスパイアしただろう。ただ、グリーグのはシンプルなT、Dの繰り返しに対しシューマンは増三和音で入る。全曲に増三、減七がちりばめられ深いロマン的な色彩の霧を作っている。

すぐにクララの名を縫いこんだ第1主題がオーボエに現れ、それをピアノが継ぐ。協奏曲の第1主題としてまったく異例である哀愁まで漂わせるこの主題は、それでいてこの楽章を支配し、第2,3楽章の主題の萌芽ともなっている。これはクララ協奏曲と言って過言ではない。

第1ヴァイオリンがG線で奏でる副主題ミファミーレドシラ!これが出てくると僕はもう完全にシューマン世界に引きずり込まれる。

クラリネットがミーレードドードレミ・・・と吹く。第1主題をハ長調にした変奏かと思っていたら、なんとこれが第2主題である。主題対比がないというのはこれまたソナタ形式として非常に異例のことだ。しかし、このクラリネット主題、3回繰り返すがそれぞれに別々の減七和音(3種類しかない)が伴奏でつけられ、色彩は七変化するのだ。

そして現れるこれ!ポエジーの化身のようなこのフレーズ、こんな音楽を書いた人は後にも先にも誰もいない。シューマンのイマジネーションが生む、天才だけの発明だ。

ここは譜面ずらと違ってソーレードソーレードソーラーシーと聞こえる。やってみるとわかるがこれをなめらかに弾くのはたいへん難しい。だからだろうか機械的に弾いてしまう人がほとんどであり、シューマンがこめた切ない憧れを欠く演奏が横行している。

世評の高いアルゲリッチやリヒテルもそうだ。粗暴であっけらかんとしたものだ。詩情のかけらもない。僕はここを聴けば演奏全体がわかってしまうわけで、こんな弾き方をしている人は終楽章も猛獣が襲いかかってきそうなアグレッシヴなものになる。はっきり書くがこの曲をヴィルチュオーゾ風にやってしまうのは非常にお門違いと思う。

逆にここを感じ切って弾いて理想的なのはマイラ・ヘスだ。陰影が夕陽のように美しい。そしてもう一人最高なのが、ユージン・イストーミンである。フレーズの繰り返しの2度目の力を抜くなど、どうしてシューマンがここを書いたのか、この二人はわかっている。こういう所に耳を傾けないでただ名技に喝采するのはクラシック音楽鑑賞としては皮相的なものだ。

このあとオーボエとピアノのかけあいがあってから aminatoになる部分でチェロが重なってくるピアノの左手の和音!玄妙で滋味にあふれ、どうしてこんないい音を思いつくんだか信じ難い。ここからは次々と繰り出される天才の奇跡に唖然としているうち、あれよあれよという間にハ短調のブリッジを経て変イ長調の展開部になる。

冒頭の滝が繰りかえされ、Passionatoからだんだん森深く入っていく。再現部の前の1頁はいつも驚く。和声感がおぼろげになり幻想の霧に迷い込んだようだ。まったく独創的な音楽であり、第1主題が再起すると暗い森からぬけ出てばったりとクララに会ったようだ。僕はラフマニノフのPC3番の第1楽章の再現部前に来るとここを思い出す。やはり単旋律で哀愁がある第1主題だし、あの曲はシューマンが念頭にあったのだろうか。

カデンツァはシューマン自身が書いているが、意外なほどシンプルでまね事ぐらいなら弾ける。するとまぎれもないシューマンの味がする。この味は全曲にわたって4度5度音程でスパッと切れない滓のようなものであって、3度6度の「うまみ」成分つまりブラームスに流れるものだ。しかしまったくシューマン的、シューマネスクなものである。内田光子がベルリンPOとのインタビューで「シューマンの誰にも思いつかない和声創造の才」を語っているが、たしかにそうとしか表現のすべはないだろう。

この曲についてあれこれ書き出すと音楽のワンフレーズごとに何か言いたくなる。どうしようもないぐらいいい曲であり、しかし言おうとすると舌足らずで欲求不満に陥る。まだ僕はこの楽譜を勉強不足であり、もっと機が熟してから楽章ごとにじっくりと思いのたけを述べてみるしかない。弾きたいなあと思う。でもこれは素人の手の出るものじゃない。もし神様がピアノコンチェルトを一曲だけ弾かせてあげようというなら、僕は迷うことなくこれを選ぶ。

彼は意味のない符号、休符、あるいは付点を書いたことがありません。書いてある通りに弾いてください。すぐれた洞察力を持つ人にとって必要なものすべてがその楽譜には書かれています。

クララ・シューマン

ユージン・イストーミン/ ブルーノ・ワルター / コロンビア交響楽団

CDを探し求めていた逸品。これが欲しくて仕方なくほとんど持っているワルター・エディションの9枚組を買った。こう弾いてほしいという理想のピアノ!シューマネスクな詩情に感じきり、深い呼吸と煌めくルビーのような音色で湧き立つようにロマンをかきたてる。加えてワルター唯一のこの曲の指揮は名人芸と呼ぶしかない。第1楽章展開部の悲しむように遅いテンポ、ピアノを包み込むがっしりと低弦が支えた深い森のようなオーケストラ。余ほどの名手を集めたのだろう、木管の美しさは群を抜く。終楽章のコーダに向うピアノとオケの微妙なリズムのずれが作る揺れなどワルターの至芸に酔いしれる。この曲を聴いたという究極の喜びにひたらせてくれる名演奏である。

CDを探し求めていた逸品。これが欲しくて仕方なくほとんど持っているワルター・エディションの9枚組を買った。こう弾いてほしいという理想のピアノ!シューマネスクな詩情に感じきり、深い呼吸と煌めくルビーのような音色で湧き立つようにロマンをかきたてる。加えてワルター唯一のこの曲の指揮は名人芸と呼ぶしかない。第1楽章展開部の悲しむように遅いテンポ、ピアノを包み込むがっしりと低弦が支えた深い森のようなオーケストラ。余ほどの名手を集めたのだろう、木管の美しさは群を抜く。終楽章のコーダに向うピアノとオケの微妙なリズムのずれが作る揺れなどワルターの至芸に酔いしれる。この曲を聴いたという究極の喜びにひたらせてくれる名演奏である。

マイラ・ヘス/ ルドルフ・シュヴァルツ / フィルハーモニア管弦楽団(1952)

ピアノはイストーミンと甲乙つけ難い。上記楽譜の部分、フレーズの2度目の音をそっと小さめに変える。ここを聴くだけでこの人の曲のとらえ方がわかる。タッチの美しさと深みは宝石のようであらゆるフレーズに慈しみがこもる。終楽章は遅く感じるが、クララの弟子のファニー・デイヴィースの録音はほぼこの速さであり、これがクララが弾いていたテンポと思う。この演奏を何度も聴いて僕はヘスの音楽性の素晴らしさと同時にこれがこの曲の真の姿ではないかと思うようになった。昨今の快速で剛腕でねじ伏せるような演奏は総じてお門違いというものだ。

ピアノはイストーミンと甲乙つけ難い。上記楽譜の部分、フレーズの2度目の音をそっと小さめに変える。ここを聴くだけでこの人の曲のとらえ方がわかる。タッチの美しさと深みは宝石のようであらゆるフレーズに慈しみがこもる。終楽章は遅く感じるが、クララの弟子のファニー・デイヴィースの録音はほぼこの速さであり、これがクララが弾いていたテンポと思う。この演奏を何度も聴いて僕はヘスの音楽性の素晴らしさと同時にこれがこの曲の真の姿ではないかと思うようになった。昨今の快速で剛腕でねじ伏せるような演奏は総じてお門違いというものだ。

マイラ・ヘス / ワルター・ゲール / 交響楽団(1937)

ヘスの当曲は2種ありこれは旧盤となる。伴奏オケは不詳だが37年当時としてはうまい。ゲールが優秀な指揮者だとわかる。録音を除けば新盤と甲乙なしで、47才の絶頂期のヘスのピアノは輝きも滋味も最高で、それがこの協奏曲への愛情と献身という方向で古雅な結実を見せているのが実に好ましい。近年、これをラフマニノフと勘違いして弾くピアニストが多く勘弁してくれだ。お品の悪さ極まれりである。これを聴いて芸術の格調とは何か考えてほしい。

ヘスの当曲は2種ありこれは旧盤となる。伴奏オケは不詳だが37年当時としてはうまい。ゲールが優秀な指揮者だとわかる。録音を除けば新盤と甲乙なしで、47才の絶頂期のヘスのピアノは輝きも滋味も最高で、それがこの協奏曲への愛情と献身という方向で古雅な結実を見せているのが実に好ましい。近年、これをラフマニノフと勘違いして弾くピアニストが多く勘弁してくれだ。お品の悪さ極まれりである。これを聴いて芸術の格調とは何か考えてほしい。

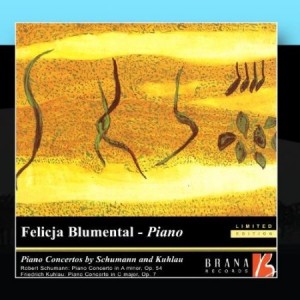

フェリシア・ブルメンタール / ハンス・スワロフスキー / ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団

58年録音。スワロフスキー(1899-1975)はアバド、メータ、ヤンソンスの先生。オケはお世辞にもうまくなく、ブルメンタール女史も現代の完全主義の演奏とは遠い。その19世紀の日常の雰囲気が気に入っている。春の祭典や弦チェレを学生オケが軽々と弾いてしまう今、完璧と引き換えに我々が失ったものがある。このコンチェルトはそれでは困るのだ。上掲楽譜部分(再現部)で省略?があったり不備はあるが、僕はいつもこの曲をそういうものを気にしないモードで聴くことになる。味わい深いピアノだ。

58年録音。スワロフスキー(1899-1975)はアバド、メータ、ヤンソンスの先生。オケはお世辞にもうまくなく、ブルメンタール女史も現代の完全主義の演奏とは遠い。その19世紀の日常の雰囲気が気に入っている。春の祭典や弦チェレを学生オケが軽々と弾いてしまう今、完璧と引き換えに我々が失ったものがある。このコンチェルトはそれでは困るのだ。上掲楽譜部分(再現部)で省略?があったり不備はあるが、僕はいつもこの曲をそういうものを気にしないモードで聴くことになる。味わい深いピアノだ。

アニー・フィッシャー / オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団

ソリストと指揮者の意見が合わず60、62年にまたがって録音された異形の録音だ。ハンガリー系ユダヤ人のフィッシャー(1914-95)はピアノに向かう時以外は常にタバコを加え、あの恐そうな指揮者に真っ向からやりあう。いやあ、議論したら負けそうな容貌だ。女流のイメージでないのはタッチも同様で、強くクリアで深く、普通はなでるように弾き飛ばす内声まではっきりと聞こえる。だから音楽がごつごつして聞こえるが、一方ppのデリカシーなど一級品。本物だけがもつ底光りした美を発散する。終楽章の入りのテンポは個性的。オケが集中力を欠いて散漫な感じがあるが彼女の指が解きほぐしていく音楽は実に魅力的。交響曲を聴いたようなずっしりした充実感を残す。ライブはミスタッチも多くこの録音も万全ではないが知情意のインパクトで勝利する音楽はピアノというより大指揮者の棒を思わせる。

ソリストと指揮者の意見が合わず60、62年にまたがって録音された異形の録音だ。ハンガリー系ユダヤ人のフィッシャー(1914-95)はピアノに向かう時以外は常にタバコを加え、あの恐そうな指揮者に真っ向からやりあう。いやあ、議論したら負けそうな容貌だ。女流のイメージでないのはタッチも同様で、強くクリアで深く、普通はなでるように弾き飛ばす内声まではっきりと聞こえる。だから音楽がごつごつして聞こえるが、一方ppのデリカシーなど一級品。本物だけがもつ底光りした美を発散する。終楽章の入りのテンポは個性的。オケが集中力を欠いて散漫な感じがあるが彼女の指が解きほぐしていく音楽は実に魅力的。交響曲を聴いたようなずっしりした充実感を残す。ライブはミスタッチも多くこの録音も万全ではないが知情意のインパクトで勝利する音楽はピアノというより大指揮者の棒を思わせる。

アニー・フィッシャー / ヨゼフ・カイルベルト / ケルン放送交響楽団

57年2月11日のライブ。モノラルで音は古いが、一二を争う大変な名演である。上記クレンペラー盤ではできなかったことをフィッシャーは主導権をもってやり尽くしており、カイルベルトがこれまた見事に応じてがっしりと支えている。冒頭の雄弁なオケに続き、ピアノがそっと入ってくる。このデリケートなタッチと感じきった起伏、高音の澄み切った冴え、ただごとでない雰囲気だ。上記楽譜部分の直前の速い下降音型、雪崩のような気迫で音楽の摂理を完璧にとらえ、ペダルを踏まず低音までじーんと鳴りきる気持ちよさ。こういうのを本物のテクニックといわずして他に何があろう。すべてのフレーズに強い意志がこもり血が通い、ppからffまで自在のタッチで素晴らしいファンタジーをかきたてる。この曲に僕が聴きたいものを与えてくれるこの録音は宝だ。

57年2月11日のライブ。モノラルで音は古いが、一二を争う大変な名演である。上記クレンペラー盤ではできなかったことをフィッシャーは主導権をもってやり尽くしており、カイルベルトがこれまた見事に応じてがっしりと支えている。冒頭の雄弁なオケに続き、ピアノがそっと入ってくる。このデリケートなタッチと感じきった起伏、高音の澄み切った冴え、ただごとでない雰囲気だ。上記楽譜部分の直前の速い下降音型、雪崩のような気迫で音楽の摂理を完璧にとらえ、ペダルを踏まず低音までじーんと鳴りきる気持ちよさ。こういうのを本物のテクニックといわずして他に何があろう。すべてのフレーズに強い意志がこもり血が通い、ppからffまで自在のタッチで素晴らしいファンタジーをかきたてる。この曲に僕が聴きたいものを与えてくれるこの録音は宝だ。

ジュリアス・カッチェン / イシュトヴァン・ケルテス / イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団

ピアノがうまいなあと思うのがこれ。プロだから当たり前なのだが、プロの中でも明らかに上の上である。このぐらいの技術がないと、この協奏曲の演奏には不可欠である自由な呼吸でのロマンの飛翔など無理ではとさえ思わされてしまう。上記楽譜部分や第2楽章のタッチも、ただ繊細に弾いただけでは出ない音だ。ミスタッチしないのがうまいなどお門違いも甚だしい。ケルテスの指揮は雄弁でピアノとフレージングも呼吸もぴたりと合っており、リズムの処理がいい。終楽章がやや元気良すぎ減点だが、第1楽章の良さで印象に残っている。

ピアノがうまいなあと思うのがこれ。プロだから当たり前なのだが、プロの中でも明らかに上の上である。このぐらいの技術がないと、この協奏曲の演奏には不可欠である自由な呼吸でのロマンの飛翔など無理ではとさえ思わされてしまう。上記楽譜部分や第2楽章のタッチも、ただ繊細に弾いただけでは出ない音だ。ミスタッチしないのがうまいなどお門違いも甚だしい。ケルテスの指揮は雄弁でピアノとフレージングも呼吸もぴたりと合っており、リズムの処理がいい。終楽章がやや元気良すぎ減点だが、第1楽章の良さで印象に残っている。

クラウディオ・アラウ / コリン・デーヴィス / ボストン交響楽団

徹頭徹尾アラウ・ワールドであり第1楽章展開部以降、遅めのテンポで幻想的なイマジネーションをふくらませ、カデンツァも独奏曲のようなロマンがたちこめる。白眉は第2楽章だ。全編これだけファンタジー路線の演奏も味がある。アラウというピアニストは何を弾いても独特な温かみのあるタッチをもち、和音のつかみ方が意味深い。ちょっとした節回しや装飾音も個性を感じるのであり、ヨーロッパに根ざすピアノ演奏の伝統と教養を見る思いがする。デーヴィスとボストンのオケも似た色調の欧州趣味でつき合っており、この頃のフィリップスの管弦楽録音は本当に良かった。良い出汁のきいた上等な京料理の風情だ。

徹頭徹尾アラウ・ワールドであり第1楽章展開部以降、遅めのテンポで幻想的なイマジネーションをふくらませ、カデンツァも独奏曲のようなロマンがたちこめる。白眉は第2楽章だ。全編これだけファンタジー路線の演奏も味がある。アラウというピアニストは何を弾いても独特な温かみのあるタッチをもち、和音のつかみ方が意味深い。ちょっとした節回しや装飾音も個性を感じるのであり、ヨーロッパに根ざすピアノ演奏の伝統と教養を見る思いがする。デーヴィスとボストンのオケも似た色調の欧州趣味でつき合っており、この頃のフィリップスの管弦楽録音は本当に良かった。良い出汁のきいた上等な京料理の風情だ。

アルフレート・ブレンデル / クルト・ザンデルリンク / フィルハーモニア管弦楽団

ブレンデルはロンドン駐在時代に何度も聴いた。あまり好きなタイプと思わなかったのはタッチが丸くて「ゆるく」思えたからだ。しかしそれはシューベルト、シューマンには結構合うし、嫌いなリストも聴けるということにあとで気がついた(「巡礼の年」は大変な名演だ)。そこにザンデルリンクのコクのある伴奏がついたこのCDはいい。何度も聴いている。第2楽章のやや速めのさらりとしたピアノ(素晴らしいタッチ!)に情感のこもったオケが絡む夢のような風景は上等だ。たっぷりしたテンポの終楽章はこの音楽の暖かさをほんのりと味わわせてくれる。コーダに至る部分のピアノの素晴らしさはどうだろう、そしてそこにかぶる木管のチャーミングなこと。こういう音は誰でも出せるものではない。

ブレンデルはロンドン駐在時代に何度も聴いた。あまり好きなタイプと思わなかったのはタッチが丸くて「ゆるく」思えたからだ。しかしそれはシューベルト、シューマンには結構合うし、嫌いなリストも聴けるということにあとで気がついた(「巡礼の年」は大変な名演だ)。そこにザンデルリンクのコクのある伴奏がついたこのCDはいい。何度も聴いている。第2楽章のやや速めのさらりとしたピアノ(素晴らしいタッチ!)に情感のこもったオケが絡む夢のような風景は上等だ。たっぷりしたテンポの終楽章はこの音楽の暖かさをほんのりと味わわせてくれる。コーダに至る部分のピアノの素晴らしさはどうだろう、そしてそこにかぶる木管のチャーミングなこと。こういう音は誰でも出せるものではない。

べラ・ダヴィドヴィッチ / ジェラルド・シュワルツ / シアトル交響楽団

彼女の名前はベーラ・ダヴィドーヴィチと発音するが通例にならっておく。アゼルバイジャンのバクー出身、ユダヤ系だ。カスピ海沿岸のバクーはチェリストのロストロポーヴィチやスパイのゾルゲも生んでいる。1928年生まれでモスクワ音楽院を首席で卒業、49年に第4回ショパンコンクールで優勝した。ヴァイオリニスト、シトコヴェツキーのお母さんでもある。第1楽章の噛んで含めるようなテンポ。現代のピアニストがなんにも考えずあっけらかんと弾き飛ばしているパッセージにいかに命がこもっているか、たとえば上記楽譜部分を聴かれたい、音楽が何をはらんでいるか訴えかけてくるのがわかるはずだ。気品あるタッチがあたたかく、しかしフォルテでは深みある強い音が出る。じっくり耳を澄ますべき熟成したピアノだ。一度聴いても微温的に聞こえるだろうが何度も聴くとじわりと良さがわかる。終楽章のテンポについてはヘスの稿の通りで、カティア・ブニアティシヴィリの演奏になぜ僕が怒り、異議を唱えているかお分かりいただけるだろうか。このテンポでなくては語れない物がぎっしりと詰まっているのであってこのコンチェルトはショーピースでは断じてないことを若いピアニストは学ぶべきだ。

彼女の名前はベーラ・ダヴィドーヴィチと発音するが通例にならっておく。アゼルバイジャンのバクー出身、ユダヤ系だ。カスピ海沿岸のバクーはチェリストのロストロポーヴィチやスパイのゾルゲも生んでいる。1928年生まれでモスクワ音楽院を首席で卒業、49年に第4回ショパンコンクールで優勝した。ヴァイオリニスト、シトコヴェツキーのお母さんでもある。第1楽章の噛んで含めるようなテンポ。現代のピアニストがなんにも考えずあっけらかんと弾き飛ばしているパッセージにいかに命がこもっているか、たとえば上記楽譜部分を聴かれたい、音楽が何をはらんでいるか訴えかけてくるのがわかるはずだ。気品あるタッチがあたたかく、しかしフォルテでは深みある強い音が出る。じっくり耳を澄ますべき熟成したピアノだ。一度聴いても微温的に聞こえるだろうが何度も聴くとじわりと良さがわかる。終楽章のテンポについてはヘスの稿の通りで、カティア・ブニアティシヴィリの演奏になぜ僕が怒り、異議を唱えているかお分かりいただけるだろうか。このテンポでなくては語れない物がぎっしりと詰まっているのであってこのコンチェルトはショーピースでは断じてないことを若いピアニストは学ぶべきだ。

ディヌ・リパッティ / エルネスト・アンセルメ / スイス・ロマンド管弦楽団

1950年2月22日のライブ(ジュネーヴ)。リパッティというとカラヤン/フィルハーモニア管とのEMI盤が判で押したように出てくるが、あれは何がいいのか不明だ。これに比べてしまうとピアノは硬質でデリカシーにもファンタジーにもに欠け、オケは整っているが感度が低いお仕事だ。リパッティは断然こっちのライブのほうがテンションも集中力も高く、一期一会の観。 冒頭のクララ主題から我々はハートをぎゅっとつかまれてしまう。第1楽章クラリネット主題直前のピアノの結尾が楽譜と違っていて驚くが、この清冽な湧き水のような純度のピアノの前には一切の御託など吹き飛んでしまう。アンセルメが共感を持ってリパッティのフレージングに寄りそっており、カラヤン・スタイルの上記EMIとは比べ物にならない。

1950年2月22日のライブ(ジュネーヴ)。リパッティというとカラヤン/フィルハーモニア管とのEMI盤が判で押したように出てくるが、あれは何がいいのか不明だ。これに比べてしまうとピアノは硬質でデリカシーにもファンタジーにもに欠け、オケは整っているが感度が低いお仕事だ。リパッティは断然こっちのライブのほうがテンションも集中力も高く、一期一会の観。 冒頭のクララ主題から我々はハートをぎゅっとつかまれてしまう。第1楽章クラリネット主題直前のピアノの結尾が楽譜と違っていて驚くが、この清冽な湧き水のような純度のピアノの前には一切の御託など吹き飛んでしまう。アンセルメが共感を持ってリパッティのフレージングに寄りそっており、カラヤン・スタイルの上記EMIとは比べ物にならない。

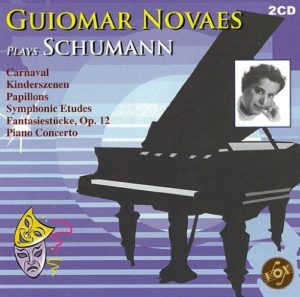

ギオマール・ノヴァエス / オットー・クレンペラー / ウィーン交響楽団

ノヴァエスのピアノだけを聴く録音。出だしからデリカシーが素晴らしく、彼女の生み出そうとしている音楽に賛同できる。抒情的な部分は一級品である。しかしクレンペラーの指揮のせいかヘスに比べるとフレージングにやや武骨な所があって技術的にも融通無碍とはいかない。第2楽章のテンポは生ぬるく緊張感を欠く。さらに残念なことにはオーケストラがいけない。古い録音では寛容になれるのだがこうも下手だといけない。

ノヴァエスのピアノだけを聴く録音。出だしからデリカシーが素晴らしく、彼女の生み出そうとしている音楽に賛同できる。抒情的な部分は一級品である。しかしクレンペラーの指揮のせいかヘスに比べるとフレージングにやや武骨な所があって技術的にも融通無碍とはいかない。第2楽章のテンポは生ぬるく緊張感を欠く。さらに残念なことにはオーケストラがいけない。古い録音では寛容になれるのだがこうも下手だといけない。

(こちらもどうぞ)

エルガー「エニグマ変奏曲」の謎

シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97 「ライン」 (序論)

シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第1楽章)

シューマン交響曲第3番「ライン」 おすすめCD

シューマン交響曲第2番ハ長調 作品61

シューマン ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44

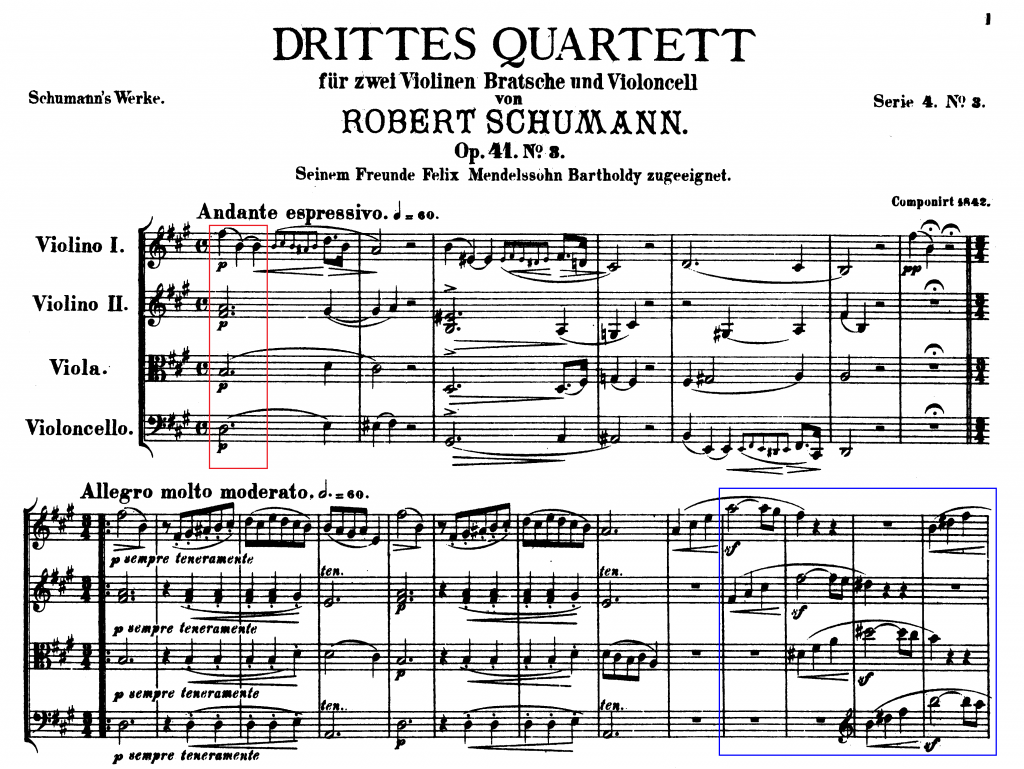

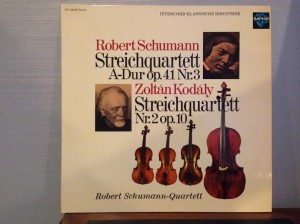

シューマン弦楽四重奏曲第3番イ長調作品41-3

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマン弦楽四重奏曲第3番イ長調作品41-3

2014 OCT 10 18:18:40 pm by 東 賢太郎

シューマンの室内楽で好きなものというと筆頭格になるのがこの曲です。室内楽の年と言われる1842年にピアノ四重奏曲、同五重奏曲、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための幻想小曲集とともに3曲の弦楽四重奏曲(順にイ短調、ヘ長調、イ長調)ができましが、その最後のものが3番です。ピアノ入りの曲の方が一般にはよく聴かれており、弦楽四重奏はあまり人気がないようですがもったいないことです。

この曲とつき合うきっかけは米国留学中、83年8月に行った欧州旅行の折、ザルツブルグで買ったLPでした。地味な曲ですがすぐ耳になじんできます。特に終楽章アレグロ・モルト・ヴィヴァ―チェの弾むようなリズムは前年に初稿が書かれた交響曲第4番との近親性を思わせる特徴あるもの。ロマンティックで静謐な第3楽章アダージョ、高貴で心にしみいる味わいをもった深い音楽なんですが、そう思うと短2度が美しいバラの棘のようにささってきて一筋縄ではいきません。彼の室内楽の緩徐楽章でも出色のもの、この楽章は何度聴いてもいいですね。

この曲とつき合うきっかけは米国留学中、83年8月に行った欧州旅行の折、ザルツブルグで買ったLPでした。地味な曲ですがすぐ耳になじんできます。特に終楽章アレグロ・モルト・ヴィヴァ―チェの弾むようなリズムは前年に初稿が書かれた交響曲第4番との近親性を思わせる特徴あるもの。ロマンティックで静謐な第3楽章アダージョ、高貴で心にしみいる味わいをもった深い音楽なんですが、そう思うと短2度が美しいバラの棘のようにささってきて一筋縄ではいきません。彼の室内楽の緩徐楽章でも出色のもの、この楽章は何度聴いてもいいですね。

第1楽章の出だしは序奏部(Andante espressivo)がありますが、主調ではなくニ長調の6の和音(d-b-f#-a)に乗って5度下降する主題から入ります(スコア赤枠内)。この主題 f#-b-b は移動ドで読むとミ-ラ-ラ-ですが、変イ長調の6の和音に乗って c-f-f とやはり五度下降でミ-ララ-と入るベートーベンのピアノソナタ第18番の冒頭と酷似しておりびっくりします。

ベートーベンの当曲の稿に書きましたが、僕には18番の出だしは Ludwig、Ludwig! と聞こえるのです、どうしても。それはきっと恋人がおこしてくれる声じゃないでしょうか。それならこっちは? いわずもがなですね、Clara(クーララー)でしょう。

もうひとつびっくりがあります。スコアの青枠内です。第1Vn、第2Vn、Va 、Vc と受けつがれる下降音型はブラームスの弦楽四重奏曲第1番ハ短調作品51‐1の第4楽章にも現れ、もっと有名なものでは交響曲第1番ハ短調作品68の第3楽章にも現れるのです(これは一聴にして明らか、誰でもわかります)。

つまり、師匠の傑作であるこの曲をブラームスが敬愛してまず自分のカルテットに、そして後に同じハ短調である交響曲に本歌取りしたことは(誰も指摘したのを見たことがないので僕の想像になりますが)充分あり得ることと考えております。シューマンが宣言した 「ベートーベン=シューマン」 のリンク。それにつなげて自ら 「シューマン=ブラームス」 と宣言することでベートーベンとつながるのです。

両曲ともブラームスにとっては満を持したジャンルの処女作です。だからこそどちらもモーツァルト、ベートーベンを強く意識したハ短調であります。その特別なメルクマールである両曲に、もうひとつ、自分を世に出してくれた恩人でありもう故人となっていたシューマンの刻印を押す。それによって自分はベートーベンにリンクする。「師匠のおかげで」という実にブラームスらしいメッセージと思うのです。もちろんそれはクララに聞かせるためであり、彼女はそれに気がついたことでしょう。

余ほどのクラシックマニアかシューマン・フリークを除くとこの曲を全部記憶している方は少ないでしょう。この機会にお耳になじませていただければ幸いです。

僕がよく聴いているCDはこちらです。メロス弦楽四重奏団の86年の録音で、89年ごろロンドン時代に買ったものです(29.97ポンドのタグがついている)。この団体は第1Vnのメルヒャーが亡くなって残念ながら2005年に解散しました。このCDでは第2Vnはゲルハルト・フロスですが93年からイーダ・ビーラーに交替しました。彼女の演奏をその93年にフランクフルト時代に住んだケーニッヒシュタインのお城でのコンサートで聴きました(ラヴェル等)。途中で彼女の弦が切れて大変でしたが、シュロス(お城)コンサートの素晴らしい雰囲気は忘れがたく、まだ小1と幼稚園だった2人の娘が人生初めて聴いた(寝ましたが・・・)コンサートはこれでした。そういうことでも思い出深いCDであります。

僕がよく聴いているCDはこちらです。メロス弦楽四重奏団の86年の録音で、89年ごろロンドン時代に買ったものです(29.97ポンドのタグがついている)。この団体は第1Vnのメルヒャーが亡くなって残念ながら2005年に解散しました。このCDでは第2Vnはゲルハルト・フロスですが93年からイーダ・ビーラーに交替しました。彼女の演奏をその93年にフランクフルト時代に住んだケーニッヒシュタインのお城でのコンサートで聴きました(ラヴェル等)。途中で彼女の弦が切れて大変でしたが、シュロス(お城)コンサートの素晴らしい雰囲気は忘れがたく、まだ小1と幼稚園だった2人の娘が人生初めて聴いた(寝ましたが・・・)コンサートはこれでした。そういうことでも思い出深いCDであります。

(こちらもどうぞ)

シューマン トロイメライ

モーツァルト 弦楽四重奏曲集 「ハイドン・セット」

テツラフ・カルテットを堪能(ベートーベン弦楽四重奏曲第15番イ短調作品132)

ラヴェル 弦楽四重奏曲ヘ長調

クラシックは「する」ものである(3)ーボロディン弦楽四重奏曲第2番ー

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(原題・ブラームスはマザコンか)

2014 OCT 8 21:21:47 pm by 東 賢太郎

本稿は原題が

クラシック徒然草-ブラームスはマザコンか-

であり、自分で好きなブログの一つです。原文には手は加えず、「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」の部分を書き加えます(2016年1月31日~)。

・・・・

ブラームスの音楽がどういうものか、それを知るには伝記や評論を読むことも大事だが、なによりその音楽にどっぷりとつかってみることだ。もちろんそれはモーツァルトでもベートーベンでも言えることだが、彼らの音楽は伝記で知った生き様や性格からくる印象とそうずれることはない。モーツァルトは恐らくあの音楽どおりの男だったろうし、ベートーベンの生きるための信条、ステートメントは9曲のシンフォニーにだけでも雄弁に語られていると思う。

ブラームスの人となりはどうもつかみにくい。彼の生涯についてはガイリンガー著『ブラームス 生涯 と芸術』など多くの著作があるが、書かれているような人だったかどうかはわからなくなることがある。それが、音楽を聴くことを通してなのだからいよいよややこしい。どこか優柔不断であり、寡黙な節度と奔放な振幅、繊細でいて無頓着、情熱的でいてシャイ、頑迷なのに優しく、神のように高貴でいてジプシーの様に粗野という本質的矛盾をたくさん秘めている。どっぷりつかると五里霧中になるという迷彩のようなものがブラームス・ワールドの入り口だ。

僕は彼はアレグロやプレストを書くのがへただと思っている。音楽が軽やかに滑らかに一直線に走らない。主題がハイドンやモーツァルトのように細身でしなやかでなく、紆余曲折をたどって快速で走りだすと機関車の疾走みたいにモメンタムがつく。ソナタ形式の外形としてのアレグロは書いても本音は遅い部分に聞こえる。宗教曲以外で神や自然をストレートに暗示、賛美、模倣することもない。ドラマティック(劇的)であからさまな感情の吐露を忌避しているのも顕著だ。だから合唱曲はたくさんあって声楽の作曲に非常に長けているのに、劇的そのものであるオペラがない。

それはマーラーがオペラを書いていない(未完に終わった)のとはわけが違う。マーラーという人はプロのオペラ指揮者だ。オペラをメディアとして知り尽くしており、人生を劇的に理解する性向があり、恐らくそれが故にストーリーのあるオペラは自己を投影し感情を吐露することに向かないことを知っていた。白いキャンバスである交響曲こそ彼の「私の履歴書」に好適のメディアであったのだと思う。最晩年のベートーベンがそれを弦楽四重奏曲に見いだしたのと同じ意味で。交響曲を4つ書いたブラームスは、しかし、どうだったのだろうか。

彼はロマン派の時代に生まれながら古典の枠組みに本質的な音楽美を見出そうとしたように見えるし、多くの伝記や著作がそういう意味のことを書いている。たしかにソナタ、変奏、シャコンヌなど鋳型に執拗にこだわっており、その作りが堅牢巧緻きわまりないことは譜面から理解できる。一方、先輩のシューマンは反対に自由でファンスティックな発想に長け、ピアノ協奏曲が元々は幻想曲であり後から第1楽章の鋳型に入れられたことが象徴するように、彼の交響曲や室内楽にあるのはソナタ形式であるための必要条件としての鋳型であって、それ自体がブラームスの場合のごとく絶対無比の意味合いを持って我々を説得するとはいいがたい。

そうしたブラームスが頑強に形式論理が情緒に流されることを拒否する姿勢は新古典主義と呼ばれ、ストイックであることを是とする人々にポジティブに評される場合もあるが、それをもって彼の主義とするほど自己の吐露を全面的にそれに依存したものだとは僕は思わない。それは彼のいわば鎧(よろい)のようなもので、同時代の他人にも後世にも開示したくない何物かを覆い隠すすべだったのではないかと思っている。この点は本稿でもっとも強調しておきたいことだ。

彼の4つの交響曲、それが彼の押しも押されぬ代表作であり、彼自身もそう考えており、現に僕自身もっとも聴きこんだクラシック音楽がどれかといえばその4曲であるわけだが、マーラーの場合の様に彼の「私の履歴書」がその4つの交響曲かというと、どうも違うという気がしてならない。「名刺」ではあってもそうではないかもしれないと思ってしまう。ここのところこそが、ブラームスという作曲家を知れば知るほど五里霧中となってしまう要諦なのである。なにか僕は彼の二重三重にはりめぐらされた用意周到な煙幕にまかれているような感覚を禁じ得ないのだ。

鎧を纏っているブラームスの生身、その本質はロマンティックどころか非常にセンティメンタルである。27歳で書いた弦楽六重奏曲第1番変ロ長調の第2楽章がその例だ。

これはなんだったか映画にも使われていた。音楽の方から映画ができてしまいそうなほど耳にまとわりつく感傷的なメロディーだ。

彼がシューマンの奥さんであるクララに好意を寄せていたことはすべての伝記作家が慎ましくあるいは積極的に肯定しているが、この曲やピアノ協奏曲第1番の第2楽章は、彼の好意というものがそんな淡くて生やさしいものではなかったことを物語っているように思う。この曲の最後の方、チェロが沈黙して高弦だけでひっそりとハーモニックスのような音を奏でる部分は、恋人たちが死んで魂が浄化されるかのようなイメージを僕は持つ。晩年のクラリネット五重奏曲にもそれを見るが、ワーグナーの作り物だけの愛の死などよりずっと危険なにおいがする。

そのブラームスが20歳で書いてシューマンに意見を求めたピアノソナタ第3番ヘ短調は、はじけんばかりの情熱と挑戦意欲に満ちた5楽章の大作である。アレグロ・マエストーソで開始するこのパッションは、しかし若者の雄叫びのようなどこか外形的なものだ。僕にはそう聞こえる。そして第2楽章Andante espressivo には「若き恋」という詩が冒頭に置かれている。彼の本質はここにひっそりと姿を見せている。彼が本音をソナタ形式の鎧で包むという、それこそ本音の人間性を構造的に見せてしまっているという意味で、この曲はまさに若書きである。

そういう本質を見抜かれたくなく、あえて隠すための古典主義の鎧だったのかもしれない。そうだとするとなぜだろう。何を隠したかったのだろう?シューマンが亡くなってからのクララとの関係にそれを解く鍵があるのかもしれないとの指摘は多いだろう。彼の両親が結婚したとき、父親は24歳、母親は41歳だった。17歳上の姉さん女房である。思うに、彼自身がその24歳前後になったころの理想の恋人像がクララ・シューマンという14歳年上の現実の女性に一気に収斂していったということはここで指摘するまでもなく多くの人の想像や下世話な憶測をも呼んでいる。

以下、法学者、ピアニスト、音楽評論家であられた藤田晴子氏の著作を参考にさせていただいたことをお断りする。

クララの長女マリーが記したところによると、ブラームスとクララは1886年にお互いに相手からもらった手紙を返しっこしたそうだ。クララはそれを廃棄し始め、マリーが子供たちのためにそれを残してほしいと懇願して全部の廃棄は免れた。そうして残っているのだけでも約800通もある。チャイコフスキーのフォン・メック夫人のように手紙だけのつき合いとは違い、一緒に過ごした時間に交わされた生の会話はもっと重要だったろう。なにせ1853年から96年までの44年分だ。それはクララにとっては35歳から77歳までの後半生だがブラームスにとってはシューマンの尽力で楽団に登場した20歳から死ぬ前年の63歳まで、つまり作曲家としての全ての期間をカヴァーしてしまう。

ここからは私見になるが、17歳年上の女性と結婚した彼の父親は女性依存の強い人、今でいわゆるマザーコンプレックスだったのではないだろうか。そしてその家で育った息子の方も。彼はクララからお金持ちのお嫁さんを早くもらいなさいと母親のように言われており、間にすきま風が吹いていた期間も何度かある。クララの娘に恋情をいだいたこともある。それでも彼は生涯にわたって新作をクララに送って意見、批判を仰ぐことをやめていない。「作曲家ブラームス」は精神的にクララに依存していたといって間違いではないだろう。彼が同時代の他人に、後世に、決して知らしめたくなかったことはそれに関わることではないかと思うのだ。

晩年のクララが音楽的に頑固な保守主義者となり、ワーグナーやリストに背を向けたという事実は注目に値する。それはブラームスという後継者が現れたことを心から喜び、それを広く紹介してから世を去っていった夫ロベルト・シューマンの音楽の敷いた路線でもある。その夫の音楽を各地で演奏して広めていくという献身的な活動は、クララの生涯にわたることになる。そのことをブラームスが内面においてどう受け止めていたかは大変に興味深い。その女性の精神的支配下にブラームスがあったから、彼の音楽性がロマン主義的であるにもかかわらず常に古典主義の衣装を纏い続けたという説明はもっともらしいが皮相的だろう。事はもっと深層心理的なものだ。

マザコンという言葉が奇矯に響くかもしれないが、誰しも子供時分は母親の強力な影響下にあるのが一般的だろう。それがどう残るかということであって、それは程度の問題ではないだろうか。僕の母は「男子厨房に入らず」を頑として貫徹して育ててくれた。家事能力はなしで今も家庭においては全面的に女性依存となったが、そのおかげで好きなことばかりを伸び伸びとできていっぱしに食えるようになったのだから感謝以外の言葉もない。しかし、もしそれが仕事でも女性依存となれば僕はもたない。男としての精神的基盤が崩壊してしまうだろう。

いくらクララが当代きっての名ピアニストではあってもシューマン未亡人ではあっても、彼女がブラームス以上の作曲家であの4つの交響曲以上のシンフォニーを書く能力があったわけではない。自己を存立させる基盤である仕事、人生をかけている作曲というものにおいてそれが女性依存に支えられたものだったかもしれないというのは僕にはとうてい信じられないが、ブラームスにおいてはそうだったのかもしれない。彼はチャイコフスキーやショパンがフォン・メック夫人やジョルジュ・サンドにもらっていたものとは違う何かかけがえのないものをクララから得ていたのだと思う。1896年、77歳で彼女が亡くなった翌年、ブラームスも後を追うように世を去った。63歳だった。

いくらクララが当代きっての名ピアニストではあってもシューマン未亡人ではあっても、彼女がブラームス以上の作曲家であの4つの交響曲以上のシンフォニーを書く能力があったわけではない。自己を存立させる基盤である仕事、人生をかけている作曲というものにおいてそれが女性依存に支えられたものだったかもしれないというのは僕にはとうてい信じられないが、ブラームスにおいてはそうだったのかもしれない。彼はチャイコフスキーやショパンがフォン・メック夫人やジョルジュ・サンドにもらっていたものとは違う何かかけがえのないものをクララから得ていたのだと思う。1896年、77歳で彼女が亡くなった翌年、ブラームスも後を追うように世を去った。63歳だった。

ピアノ協奏曲第1番 ニ短調作品15はシューマンが亡くなった翌年、ブラームス24歳の大作だ。父親が結婚した年齢である。ブラームスはクララへの手紙でその第2楽章アダージョについて、「あなたの穏やかな肖像画を描きたいと思って書いた」 と綴っている。これは音楽のラヴレターにほかならない。秋の夜長、じっくりとお聴きいただきたい。

・・・・

ピアノ協奏曲第1番ニ短調ニ短調作品15

ブラームスが24才で書いた最初のピアノ協奏曲である。ご参考までに、大作曲家たちが最初のピアノ協奏曲を書いた年齢はおおよそこのようになる。

モーツァルト11、メンデルスゾーン13、ラフマニノフ18、ショパン20、プロコフィエフ21、サンサーンス23、グリーグ24、リスト24、ウエーバー24、ベートーベン25、ショスタコーヴィチ27、ガーシュイン27、シューマン31(完成稿)、フンメル33、ハチャトリアン33、チャイコフスキー35、ドヴォルザーク35、バルトーク45、ラヴェル55

ブラームスは比較的若くに随分重い曲を書いたものだと思う。交響曲を書こうとしてベートーベンの壁に当たり、2台のピアノのソナタが発展してこの協奏曲になったとするのが通説だ。壁の存在は第1交響曲を書くまでの年数が明らかにしているわけで事実だが、それとともに影響したのはクララの存在の重みではないか。

そう思いあたったのはロンドンに赴任して間もないころ、ロイヤルフェスティバルホールでのことだった。スティーヴン・ビショップ・コヴァセヴィッチのピアノが何かを訴えかけ、アンタール・ドラティの伴奏に何かを見た。そういうことというのは音楽鑑賞においてそうあるわけではないが、そのとき僕は1番を初めて知った。

その前か後にやった交響曲第1番は残念ながらちっとも覚えがなくて、これだけが残っている。ドラティという大指揮者を聴いたのはその一度だけなのだけれど、あの演奏は不思議な律動があって、それが自分の奥底に響き、記憶に焼きついている。ひょっとして1番には若いブラームスの恋の熱でも封じ込められていて、やる方も聴く方もそれに共振できるかどうかなんじゃないかと思ったりもした。

これが第2楽章のピアノの入りだ。第1楽章の入りも憂いと慕情に満ちているが、これは自分で弾いたらわかる。恋してない男が書けるものではない(第1ピアノのほう)。

もうひとつ、非常に印象的なシーンがこれだ。終楽章のコーダの入り、ホルンが期待と憧れに満ちた上昇音型をppで吹く。それが木管に広がり、最後はフルートが受け取って感動的な至福の場面をつくる。

交響曲第1番の第4楽章に出てくるアルペンホルンを模したホルンの主題は、クララの誕生日を祝う手紙の中で「高い山から、深い谷から、君に何千回も挨拶しよう」という歌詞が付けられている。ラブレターなのだ。そして読者はその場面で、ホルン主題をフルートが受け取ることをご存じのはずだ。

名曲ゆえおすすめCDは数多あるが、①意外に女性が弾いてない②名手でもミスタッチのまま録音をOKしているケースが多い、ことで不思議な曲だ。要は技術的に難しいのだろうが、もっとそうである2番は女性がけっこう弾いている。テンペラメントの問題なのだろうか。

アルトゥール・ルービンシュタイン / ズビン・メータ / イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団

ルービンシュタイン(1887-1982)の1976年の録音だ。24才の恋の曲と書きながらなぜ89才のピアニストの演奏なのか?聴いていただくしかない。僕の父も91で達者至極だが、記憶力はともかくこの指の回りはイメージできない。終楽章コーダはさすがに苦しいが、だからこそメータもオケも深い敬意をもって老ピアニストを支えているのがわかる。ルービンシュタインというと何とかの一つ覚えでショパンとなるが、彼自身は好きな作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ルービンシュタイン(1887-1982)の1976年の録音だ。24才の恋の曲と書きながらなぜ89才のピアニストの演奏なのか?聴いていただくしかない。僕の父も91で達者至極だが、記憶力はともかくこの指の回りはイメージできない。終楽章コーダはさすがに苦しいが、だからこそメータもオケも深い敬意をもって老ピアニストを支えているのがわかる。ルービンシュタインというと何とかの一つ覚えでショパンとなるが、彼自身は好きな作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ジュリアス・カッチェン / ピエール・モントゥー / ロンドン交響楽団

ピアノの素晴らしさでは僕はこれがいちばんと思う。どこがどうではなく、こういうものだという感じを最も受ける。モントゥー(1875-1964)84才の録音だ。モントゥーによると、ブラームスはウィーンで彼がヴァイオリンを弾く自作の弦楽四重奏を聴き、「私の音楽をうまく弾くのはフランス人なんだね。ドイツ人はみんな重すぎてだめだ。」と言ったそうだ。モントゥーというとこれまたフランス物となっているが、彼自身は最も敬愛する作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ピアノの素晴らしさでは僕はこれがいちばんと思う。どこがどうではなく、こういうものだという感じを最も受ける。モントゥー(1875-1964)84才の録音だ。モントゥーによると、ブラームスはウィーンで彼がヴァイオリンを弾く自作の弦楽四重奏を聴き、「私の音楽をうまく弾くのはフランス人なんだね。ドイツ人はみんな重すぎてだめだ。」と言ったそうだ。モントゥーというとこれまたフランス物となっているが、彼自身は最も敬愛する作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ウイルヘルム・ケンプ / フランツ・コンヴィチュニー / シュターツカペレ・ドレスデン

ゆっくりと始まる。ピアノを導くオケの律動は誠に見事。上記2盤にない古色蒼然たるドイツの味わいをコンヴィチュニーが存分に聴かせて魅力が尽きない。ホルンや木管を聴いてほしい。このオケはもはやこういう音はしないが、法隆寺を近代建築法で改装するような愚をなぜ犯したのか理解に苦しむ。ケンプのピアノは時にメカニックの弱さを感じることがあるがここでは立派で、第2楽章は誠に滋味あふれる名演だ。良い1番を聴いたという充足感がずっしりと残る。

ゆっくりと始まる。ピアノを導くオケの律動は誠に見事。上記2盤にない古色蒼然たるドイツの味わいをコンヴィチュニーが存分に聴かせて魅力が尽きない。ホルンや木管を聴いてほしい。このオケはもはやこういう音はしないが、法隆寺を近代建築法で改装するような愚をなぜ犯したのか理解に苦しむ。ケンプのピアノは時にメカニックの弱さを感じることがあるがここでは立派で、第2楽章は誠に滋味あふれる名演だ。良い1番を聴いたという充足感がずっしりと残る。

ラドゥ・ルプー / エド・デ・ワールト / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

出だしのオケの序奏部から彫が深く引き込まれる。理想的なテンションとテンポ、こくのあるティンパニ、この著名な録音、ピアノニストばかり誉められるが指揮の方もこのまま交響曲をやって欲しいほどで全録音中でもトップクラス。僕はこれが一番好きだ。そこにそっと寄り添ってくるルプーのデリケートなピアノ、この剛毅と抒情の対照は実に捨てがたく、この曲の本質を見事についている。ルプーはモーツァルトの17番k.453をフィラデルフィアで聴いたが、第2楽章のppなどライブでもこういう音がしたのを思い出す。

出だしのオケの序奏部から彫が深く引き込まれる。理想的なテンションとテンポ、こくのあるティンパニ、この著名な録音、ピアノニストばかり誉められるが指揮の方もこのまま交響曲をやって欲しいほどで全録音中でもトップクラス。僕はこれが一番好きだ。そこにそっと寄り添ってくるルプーのデリケートなピアノ、この剛毅と抒情の対照は実に捨てがたく、この曲の本質を見事についている。ルプーはモーツァルトの17番k.453をフィラデルフィアで聴いたが、第2楽章のppなどライブでもこういう音がしたのを思い出す。

ルドルフ・ゼルキン / ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

入試合格直前の74年11月末に1、2番の入ったLP(右のジャケットだった)を買って熱中していたが、これで落ちたら馬鹿の余裕だったからいい度胸だった。久しぶりに聴きかえし、各所でああなるほどこれだったとひざを打つ。2番で書いた通り、オケが楷書的で2台ピアノ版を想起させるほど競奏の味わいに満つ。オン気味に録られたゼルキンの技は切れているが上記②のミスタッチはあってなぜかそのままだ(終楽章冒頭など)。セルの指揮はアンサンブルの精度に絶句。こんなに研ぎ澄まされたオケの音はもうどこからも聞けない。襟を正して聴くしかない、立派の極致。

入試合格直前の74年11月末に1、2番の入ったLP(右のジャケットだった)を買って熱中していたが、これで落ちたら馬鹿の余裕だったからいい度胸だった。久しぶりに聴きかえし、各所でああなるほどこれだったとひざを打つ。2番で書いた通り、オケが楷書的で2台ピアノ版を想起させるほど競奏の味わいに満つ。オン気味に録られたゼルキンの技は切れているが上記②のミスタッチはあってなぜかそのままだ(終楽章冒頭など)。セルの指揮はアンサンブルの精度に絶句。こんなに研ぎ澄まされたオケの音はもうどこからも聞けない。襟を正して聴くしかない、立派の極致。

伊藤恵 / 朝比奈隆 / 新日本フィルハーモニー交響楽団

なにやら指揮者の気迫のこもったものものしい開始。どっしりした重心の低いオケがたっぷりしたテンポでロマンティックに歌いこむ。大変にブラームスにふさわしく絶賛したい。そしてひそやかに入ってくる伊藤のピアノがやがて高揚し、オケに添ってバスを効かせつつもロマンの味をたっぷり湛える。朝比奈が「伊藤君は男ですから」と冗談めかして誉めたピアノは心のひだをとらえて本当に素晴らしい。男と並べても当曲ナンバーワンクラスの名演であり、ライブの熱さもあり、僕はこのCDが大好きである。

なにやら指揮者の気迫のこもったものものしい開始。どっしりした重心の低いオケがたっぷりしたテンポでロマンティックに歌いこむ。大変にブラームスにふさわしく絶賛したい。そしてひそやかに入ってくる伊藤のピアノがやがて高揚し、オケに添ってバスを効かせつつもロマンの味をたっぷり湛える。朝比奈が「伊藤君は男ですから」と冗談めかして誉めたピアノは心のひだをとらえて本当に素晴らしい。男と並べても当曲ナンバーワンクラスの名演であり、ライブの熱さもあり、僕はこのCDが大好きである。

ヤコブ・ギンペル/ ルドルフ・ケンペ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

昼休みだった。会社の裏通りをなにくれとなく歩いて鄙びた雑貨屋にふらっと入った。そこにこれが、捨てられたようにあった。17.95マルクの安売り。その時の喜びったらない、今でもはっきり覚えてるぐらいなんだから。94年あたり、フランクフルトでのことだ。欲しいと思っていたディスクだった。聴いてみるとなんとも硬派だ。これがドイツのブラームスでなくてなんだろう。ケンペとBPOのごつごつ角ばった音作り、ホルンの重い音。白眉の第2楽章は遅めのテンポでロマンを語りぬく。昔の恋の述懐のようだがギンペルのピアノは媚のかけらもなく硬質で辛口。それゆえに上記楽譜のホルンの上昇音型がなんと感動的に響くものか!男のブラームス。音楽は弾く者の人生を語るのだ。ごつごつした木目もあらわな千年杉の一刀彫のような風情。僕はこのCDに浸るのが無上の喜びだ。きれいに表面の整ったつるつるのプラスチックみたいな現代の演奏。テクニックがどうの、ミスなく弾くことがどうのなどくそくらえである。

昼休みだった。会社の裏通りをなにくれとなく歩いて鄙びた雑貨屋にふらっと入った。そこにこれが、捨てられたようにあった。17.95マルクの安売り。その時の喜びったらない、今でもはっきり覚えてるぐらいなんだから。94年あたり、フランクフルトでのことだ。欲しいと思っていたディスクだった。聴いてみるとなんとも硬派だ。これがドイツのブラームスでなくてなんだろう。ケンペとBPOのごつごつ角ばった音作り、ホルンの重い音。白眉の第2楽章は遅めのテンポでロマンを語りぬく。昔の恋の述懐のようだがギンペルのピアノは媚のかけらもなく硬質で辛口。それゆえに上記楽譜のホルンの上昇音型がなんと感動的に響くものか!男のブラームス。音楽は弾く者の人生を語るのだ。ごつごつした木目もあらわな千年杉の一刀彫のような風情。僕はこのCDに浸るのが無上の喜びだ。きれいに表面の整ったつるつるのプラスチックみたいな現代の演奏。テクニックがどうの、ミスなく弾くことがどうのなどくそくらえである。

工事中です

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-秋に聴きたいクラシック-

2014 OCT 5 12:12:43 pm by 東 賢太郎

以前、春はラヴェル、秋にはブラームスと書きました。音楽のイメージというのは人により様々ですから一概には言えませんが、清少納言の「春はあけぼの」流独断で行くなら僕の場合やっぱり 「秋はブラームス」 となるのです。

ブラームスが本格的に好きになったのは6年住んだロンドン時代です。留学以前、日本にいた頃、本当にわかっていたのは交響曲の1番とピアノ協奏曲の2番ぐらいで、あとはそこまでつかめていませんでした。ところが英国に行って、一日一日どんどん暗くなってくるあの秋を知ると、とにかくぴたっと合うんですね、ブラームスが・・・。それからもう一気でした。

いちばん聴いていたのが交響曲の4番で毎日のようにかけており、2歳の長女が覚えてしまって第1楽章をピアノで弾くときゃっきゃいって喜んでくれました。当時は休日の午後は「4番+ボルドーの赤+ブルースティルトン」というのが定番でありました。加えてパイプ、葉巻もありました。男の至福の時が約束されます、この組み合わせ。今はちなみに新潟県立大学の青木先生に送っていただいた「呼友」大吟醸になっていますが、これも合いますね、最高です。ブラームスは室内楽が名曲ぞろいで、どれも秋の夜長にぴったりです。これからぼちぼちご紹介して参ります。

英国の大作曲家エドワード・エルガーを忘れるわけにはいきません。「威風堂々」や「愛の挨拶」しかご存じない方はチェロ協奏曲ホ短調作品85をぜひ聴いてみて下さい。ブラームスが書いてくれなかった溜飲を下げる名曲中の名曲です。エニグマ変奏曲、2曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲、ちょっと渋いですがこれも大人の男の音楽ですね。秋の昼下がり、こっちはハイランドのスコッチが合うんです。英国音楽はマイナーですが、それはそれで実に奥の深い広がりがあります。気候の近い北欧、それもシベリウスの世界に接近した辛口のものもあり、スコッチならブローラを思わせます。ブラームスに近いエルガーが最も渋くない方です。

シューマンにもチェロ協奏曲イ短調作品129があります。最晩年で精神を病んだ1850年の作曲であり生前に演奏されなかったと思われるため不完全な作品の印象を持たれますが、第3番のライン交響曲だって同じ50年の作なのです。僕はこれが大好きで、やっぱり10-11月になるとどうしても取り出す曲ですね。これはラインヘッセンのトロッケン・ベーレンアウスレーゼがぴったりです。

リヒャルト・ワーグナーにはジークフリート牧歌があります。これは妻コジマへのクリスマスプレゼントとして作曲され、ルツェルンのトリープシェンの自宅の階段で演奏されました。滋味あふれる名曲であります。スイス駐在時代にルツェルンは仕事や休暇で何回も訪れ、ワーグナーの家も行きましたし教会で後輩の結婚式の仲人をしたりもしました。秋の頃は湖に映える紅葉が絶景でこの曲を聴くとそれが目に浮かびます。これはスイスの名ワインであるデザレーでいきたいですね。

フランスではガブリエル・フォーレのピアノ五重奏曲第2番ハ短調作品115でしょう。晩秋の午後の陽だまりの空気を思わせる第1楽章、枯葉が舞い散るような第2楽章、夢のなかで人生の秋を想うようなアンダンテ、北風が夢をさまし覚醒がおとずれる終楽章、何とも素晴らしい音楽です。これは辛口のバーガンディの白しかないですね。ドビッシーのフルートとビオラとハープのためのソナタ、この幻想的な音楽にも僕は晩秋の夕暮れやおぼろ月夜を想います。これはきりっと冷えたシェリーなんか実によろしいですねえ。

どうしてなかなかヴィヴァルディの四季が出てこないの?忘れているわけではありませんが、あの「秋」は穀物を収穫する喜びの秋なんですね、だから春夏秋冬のなかでも音楽が飛び切り明るくてリズミックで元気が良い。僕の秋のイメージとは違うんです。いやいや、日本でも目黒のサンマや松茸狩りのニュースは元気でますし寿司ネタも充実しますしね、おかしくはないんですが、音楽が食べ物中心になってしまうというのがバラエティ番組みたいで・・・。

そう、こういうのが秋には望ましいというのが僕の感覚なんですね。ロシア人チャイコフスキーの「四季」から「10月」です。

しかし同じロシア人でもこういう人もいます。アレクサンダー・グラズノフの「四季」から「秋」です。これはヴィヴァルディ派ですね。この部分は有名なので聴いたことのある方も多いのでは。

けっきょく、人間にはいろいろあって、「いよいよ秋」と思うか「もう秋」と思うかですね。グラズノフをのぞけばやっぱり北緯の高い方の作曲家は「もう秋」派が多いように思うのです。

シューマンのライン、地中海音楽めぐりなどの稿にて音楽は気候風土を反映していると書きましたがここでもそれを感じます。ですから演奏する方もそれを感じながらやらなくてはいけない、これは絶対ですね。夏のノリでばりばり弾いたブラームスの弦楽五重奏曲なんて、どんなにうまかろうが聴く気にもなりません。

ドビッシーがフランス人しか弾けないかというと、そんなことはありません。国籍や育ちが問題なのではなく、演奏家の人となりがその曲のもっている「気質」(テンペラメント)に合うかどうかということ、それに尽きます。人間同士の相性が4大元素の配合具合によっているというあの感覚がまさにそれです。

フランス音楽が持っている気質に合うドイツ人演奏家が多いことは独仏文化圏を別個にイメージしている日本人にはわかりにくいのですが、気候風土のそう変わらないお隣の国ですから不思議でないというのはそこに住めばわかります。しかし白夜圏まで北上して英国や北欧の音楽となるとちょっと勝手が違う。シベリウスの音楽はまず英国ですんなりと評価されましたがドイツやイタリアでは時間がかかりました。

日本では札幌のオケがシベリウスを好んでやっている、あれは自然なことです。北欧と北海道は気候が共通するものがあるでしょうから理にかなってます。言語を介しない音楽では西洋人、東洋人のちがいよりその方が大きいですから、僕はシベリウスならナポリのサンタ・チェチーリア国立管弦楽団よりは札幌交響楽団で聴きたいですね。

九州のオケに出来ないということではありません。南の人でも北のテンペラメントの人はいます。合うか合わないかという「理」はあっても、どこの誰がそうかという理屈はありません。たとえば中井正子さんのラヴェルを聴いてみましたが、そんじょそこらのフランス人よりいいですね。クラシック音楽を聴く楽しみというのは実に奥が深いものです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマン交響曲第2番ハ長調 作品61

2014 JUL 14 20:20:20 pm by 東 賢太郎

ウィーンのシューベルト宅で遺稿の中からハ長調交響曲(第9番、ザ・グレート)を発見したのはシューマンである。執拗なリズムの繰り返しによる長大な終楽章をもつこの交響曲の質感は、同じハ長調で書かれたシューマンの2番と近親性のある音楽であると感じる。ザ・グレートは得体のしれない病魔(梅毒だった)から逃れようとしたシューベルトが、ある束の間に得た小康状態に精神が飛翔したことを記す作品だと僕は解釈しているが、シューマンもそれと似た境遇でこれを書いた。2番はメンデルスゾーン指揮ライプツィッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により初演された。1839年のことである。

そのメンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」は1843年に作曲され、その第9曲(結婚行進曲)がハ長調のトランペットで開始するのはあまりにも有名だ。そして、シューマンは交響曲第2番を「ハ長調のトランペットが頭に響いている。」と手紙に書き、1845年に着手している。そうして産声を上げた2番は、その翌年、手紙の相手であったメンデルスゾーンの指揮で同じオーケストラによって初演された。

第1楽章の序奏部の頭にいきなり出てくるが、シューベルトでもメンデルスゾーンでもなく、ハイドンの交響曲第104番冒頭をより直截的に連想させる。

シューマンがトランペットの幻聴を聞いたのは精神を病んでいたからとされる。「この交響曲を私は1845年12月に半ば病気のまま書きました。それは、聴けばわかるような気がします。終楽章で初めて気分が良くなりました。 本当に気分が治ったのは全曲が完成してからです。それでも全体は、私に暗い時期を思い出させます。」と彼はハンブルグの指揮者D.G.オッテンに書き送っている(スイトナー盤、前田昭雄氏解説より)。

しかし、それにもかかわらず、この曲は名曲である。3番を最も愛する僕であるが、交響曲としての完成度なら迷わずこの2番をシューマンの最高峰としたい。この曲を「楽想の深さ、形式の美しさ、遠大な構想と造形性は驚くべきものがある」と絶賛したチャイコフスキーは、やはり金管によるモットー主題が全曲にわたって要所要所に再現する構造をもった交響曲第4番を1878年に書いた。そのように「一日中頭にこびりついて離れない観念」を表すモットー主題を「イデー・フィックス」と呼ぶが、その元祖はベルリオーズが1830年に書いた「幻想交響曲」である。

交響曲第4番ヘ短調はホモ・セクシャルのチャイコフスキーが意図せぬ結婚で悩み、内から突き上げる衝動におののいていた時期の作品である。第1楽章にその「おののき」の痕跡がある、と僕は考えている。例えば、3拍子で頭を欠くきわめて不安定な第1主題「ンッパーパ、ンッパーパ」の律動の繰り返しがそれだ。それは展開部に至って崩壊寸前の狂気となる。それはシューマン2番の第1楽章「ンッパパーパ、ンッパパーパ」の際限なき繰り返しがインスパイアしたかのようだ。止めどもないパルスのような狂気リズム。第2主題の影が薄いほど強く衝動的なそれは、シューマンの「病気」をクリアに刻印していると思う。コーダでは狂気リズムの饗宴の中からモットー主題が頭をもたげる。

第2楽章にスケルツォが来てしまうのはベートーベンの9番の再来だが、僕はベルリオーズの幻想交響曲の第2楽章「舞踏会(Un bal)」(allegro non troppo)をより強くイメージする。踊っている恋人の姿に嫉妬の炎が燃え、優雅なはずのワルツの旋律が妙にざわざわした、台風が来る前の森の中のような雰囲気になる。同時代音楽の評論活動も盛んにしていたシューマンが雑誌『音楽新報』において「幻想交響曲」を詳細に解説し、激賞する文章を書いている(1835-36年)のは有名である。第2トリオからコーダにかけては狂気のような疾走となり、そこにモットー主題が頭をもたげる。両者ともに、文字で書くとそういうことになる。

第3楽章は第9のアダージョでも幻想交響曲の「野の風景」でもない、赤く血のにじむ音楽である。ヴィオラがひっそりと刻む「ンッパーパ」は不穏な第1楽章の頭欠けリズムの余韻である。それにに乗ってヴァイオリンがどこか無理のある、苦しみから逃れようとするかのような6度の跳躍を2度するが、どちらもバスを2度通り越した9度の音程まで飛んで悲痛な軋りをたてる。しかもシューマンはその軋りをfpで強調する。

中間部はモーツァルトの歌劇「魔笛」第1幕で大蛇をやっつけた三人の侍女が「勝利!」と歌う部分のアルトの主題であることにお気づきだろうか?それがカノン風の展開を見せて一時の平静が訪れる。やがてアダージョ主題が戻り、ppからpoco a poco cresc.(徐々に増音しろ)とあるが、最強音の指定がスコアにない。クーベリックやバーンスタインはffまで弦をあおって悲痛なピークを作るが、ここが指揮者の主張のしどころだろう。

僕がいつ聴いても感服するのは終楽章の入りだ。ハ長調の音階をドからドへかけ上がって半音を c#、d と2回登り、Dを経てGに。これが短い導入部に聞こえ、それに続くト長調主題が第1主題と誰もが思う(ピアノ譜のオレンジ部分)。ところがこれがなりすましの偽主題で、すぐに主調であるハ長調で同じ主題が堂々と鳴る(こういうトリックはベートーベンの交響曲第1番譲りだ)。この4度上への突然の移調、僕が以前より主張している「サブドミナントへの移行(ド→ファ)は明るい未来、希望を表す」という音楽法則に従っている。シューマンはここで回復への確信を高らかに宣言しているのだ。

青枠で囲った部分の和声変化は卓越しているとしか言いようがない。チェロの対旋律の軋みや重めのオーケストレーションが最高で、ホールの残響と次の和音が不協和になるのがまた刺激的で心地良い。この楽章にはシューマンの管弦楽曲を聴く喜びがぎっしりと詰まっており、あらゆるシンフォニックな音楽のエンディングとして最高の興奮と高揚感をもたらしてくれるもののひとつである。

終楽章はC→Fの高らかなファンファーレ風の「明るい未来コード」に続いてヒロイックな4度のティンパニ・ソロで閉じる。これは、やはりチャイコフスキーの4番、マーラーの1番(ともに弱音で)、そして強音でショスタコーヴィチの5番に、ヤナーチェックのシンフォニエッタに、また単音ソロでブラームスの4番にも伝わる。まさにシューマンが病苦に打ち勝った凱歌、号砲という感じがする。それはベートーベンが耳疾の苦難を克服してエロイカや5番の精神の高揚を響かせることができたのと同じく、一度奈落の底に沈んだ人間にしか許されない強烈な「倍返し」の歓喜だ。誰もが感銘を受けるだろうが、特に、落ち込んでうつ状態にある人をこそ絶大に鼓舞する効果があるのではないだろうか?

この曲に開眼したのは77年にNHK・FMをエアチェックしたゲルト・アルブレヒト指揮ウィーン・フィルのライブ(同年8月11日)を聴いてからだ。いまだもってこれを上回るものは聴いたことがない。最近亡くなったアルブレヒトのドイツものは良かった。読響でシューマンの1番を聴いたがこれも名演だった。その2番はカセットに録音して大学時代に擦り切れるほど聴いたのだが、度重なる海外引っ越しで紛失してしまった。お持ちの方がおられれば是非ダビングさせてください。

シューマンの4曲というのはドイツ人の名指揮者でも全曲を振っていない人が多い。抜けるのはたいがい2番と3番である。僕の記憶では、フルトヴェングラーが1,4番、ベームが4番、ケンペが1番、クナッパーツブッシュが4番、ワルターが3,4番しか振っていない(こういうことは疎いので間違っていたらご訂正いただきたい)。逆にシューリヒトのように2,3番だけという人もいるし、全集用に1度だけ2,3番を録音したカラヤンもいる。2番を特に好んだ人にはバーンスタイン、シノーポリ、カザルスなど非ドイツ人が多いのも面白い。ちなみに僕は2,3番派である。

ベルナルド・ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

こういう演奏が評価されないなら何か変だと思う。クラシックは古典だから何もかも保守的にという気はないが、こういうものを評価する趣味を持った聴衆が作ってきた共同体文化がクラシック音楽というものの実体であり、アバンギャルド的試みがアンチテーゼとして存立するのもその母体が盤石だからだ。それはオケの技量や楽譜の選択というレベルの話ではない。ハイティンクがスコアに読み取っているシューマンのドイツ語の発音、イントネーションの問題だろう。

こういう演奏が評価されないなら何か変だと思う。クラシックは古典だから何もかも保守的にという気はないが、こういうものを評価する趣味を持った聴衆が作ってきた共同体文化がクラシック音楽というものの実体であり、アバンギャルド的試みがアンチテーゼとして存立するのもその母体が盤石だからだ。それはオケの技量や楽譜の選択というレベルの話ではない。ハイティンクがスコアに読み取っているシューマンのドイツ語の発音、イントネーションの問題だろう。

3番で挙げたイェジー・セムコフ / セントルイス交響楽団、ウォルフガング・サヴァリッシュ / ドレスデン国立歌劇場管弦楽団、ラファエル・クーベリック / ベルリンフィルの3つの全集の2番もお薦めできるが、ここでは別の人のものを挙げる。

ハンス・フォンク / ケルン放送交響楽団

EMIによるライブ録音の全集。ドイツに住んでいると日常的に聴ける演奏会がどんなものか知っていただくのに好適なCD。オケは相当弾きこんでいる様子で、メリハリ、抑揚がつき、弦の細かなニュアンス、刻みがはっきりと聞き取れる。管弦ともに音楽の句読点に一切の曖昧さもなく、子音の効いたドイツ語の語感をこれほど感じる演奏もない。終楽章の見事なアンサンブルによる熱い音楽は大変結構なもの。

EMIによるライブ録音の全集。ドイツに住んでいると日常的に聴ける演奏会がどんなものか知っていただくのに好適なCD。オケは相当弾きこんでいる様子で、メリハリ、抑揚がつき、弦の細かなニュアンス、刻みがはっきりと聞き取れる。管弦ともに音楽の句読点に一切の曖昧さもなく、子音の効いたドイツ語の語感をこれほど感じる演奏もない。終楽章の見事なアンサンブルによる熱い音楽は大変結構なもの。

アルミン・ジョルダン / スイスロマンド管弦楽団

第1楽章冒頭から管楽器の透明な響きが個性的で、主部からも金管にフランスの色調があり面白い。第3楽章のトランペット、ホルン、クラリネットの入る夢の中にいるようなアンサンブルを聴いていただきたい。魔笛の部分はまるで幻想交響曲の第3楽章のようである。非常に気迫のこもった演奏が展開されるが造形は見事なバランスを保っており、シューマンを聴いたという究極の満足感にいささかも不足するものではない。オケの名前と曲がミスマッチ感があるためか廉価盤化しているがとんでもない。この2番は大変な名演である。

第1楽章冒頭から管楽器の透明な響きが個性的で、主部からも金管にフランスの色調があり面白い。第3楽章のトランペット、ホルン、クラリネットの入る夢の中にいるようなアンサンブルを聴いていただきたい。魔笛の部分はまるで幻想交響曲の第3楽章のようである。非常に気迫のこもった演奏が展開されるが造形は見事なバランスを保っており、シューマンを聴いたという究極の満足感にいささかも不足するものではない。オケの名前と曲がミスマッチ感があるためか廉価盤化しているがとんでもない。この2番は大変な名演である。

パブロ・カザルス / マルボロ祝祭管弦楽団

第1楽章の主部のティンパニを強打した気迫。荒々しい金管の強奏。ハイティンク、フォンクがドイツ語ならこれはラテン語系の母音を伸ばしてアクセントを置くシューマンである。カザルスはアンサンブルを整えるよりも曲のエッセンスを鷲づかみにしている。彼の言いたいことを奏者たちが全力で音にしている感動的な記録だ。ジョルダンもそうだが、彼はこの2番が好きなのだ。尋ねたわけではないがそう確信してしまう。音楽を作るというのはお仕事ではだめだ。我々は奏者の情熱に動かされるし、それを容易に見抜きもするものだ。

第1楽章の主部のティンパニを強打した気迫。荒々しい金管の強奏。ハイティンク、フォンクがドイツ語ならこれはラテン語系の母音を伸ばしてアクセントを置くシューマンである。カザルスはアンサンブルを整えるよりも曲のエッセンスを鷲づかみにしている。彼の言いたいことを奏者たちが全力で音にしている感動的な記録だ。ジョルダンもそうだが、彼はこの2番が好きなのだ。尋ねたわけではないがそう確信してしまう。音楽を作るというのはお仕事ではだめだ。我々は奏者の情熱に動かされるし、それを容易に見抜きもするものだ。

さきほど耳にしました。やや芝居がかってはいますが良い演奏だと思います。レナード・バーンスタイン指揮バイエルン放送交響楽団、83年ライブをお借りします。

(こちらもどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

シューマン ピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44

2014 JUN 28 10:10:21 am by 東 賢太郎

ある人に室内楽で初心者にわかりやすい名曲はと聞かれました。さて、そういうふうに考えたことがないものですからちょっと困った。わかりやすいというのは覚えやすいという事だろうと勝手に解釈・・・。

『そうですね、モーツァルトのクラリネット五重奏曲、ベートーベンのヴァイオリン・ソナタ「春」、シューベルトのピアノ五重奏曲「ます」、メンデルスゾーンの弦楽八重奏曲、ブラームスの弦楽六重奏曲第1番、ドヴォルザークの弦楽四重奏曲「アメリカ」・・・・』ときて、いけませんね、大事なのを忘れてた。

ロベルト・シューマンのピアノ五重奏曲 変ホ長調 作品44

これで決まりでしょう、覚えやすいのは。とにかく複雑難解なところがありません。元気溌剌と始まる第1楽章、いきなり出るのが第1主題です。たおやかな第2主題は楽器のかけあいで(以上が「提示部」)。ちょっと緊張感のある「展開部」が続いて、またまた元気溌剌の第1主題が再登場(これが「再現部」)。展開部と同じ出だしで「終結部」(コーダ)へ。もう絵にかいたようなソナタ形式ですね。

第2楽章はハ短調の葬送行進曲。覚えやすいメロディーです。中間部はとてもシューマンらしい(気取って「シューマネスク」なんていう人もいます)ロマン的な緩徐部が激しい楽想をはさみこむ形式になります。第3楽章はスケルツォで、音階を上がったり下がったりでこれもすぐ印象に残ると思います。そして終楽章、またまたいきなり第1主題が。解説いりませんね。最後はこの主題が第1楽章の主題と組み合わされて二重フガートになり、堂々と全曲を結びます。

どことなくモーツァルトのジュピターとベートーベンの英雄をミックスした小型版という感じのコンセプトでしょうか。弦楽四重奏にピアノを加えた編成はそれまであまりなく、この曲が有名になった第1号です。シューマンがクララと結婚して2年目の32歳の秋にわずか1か月強で一気に書かれました。彼はあるジャンルにのめりこむとそればかり集中して作る傾向のある人で、作品1から23はピアノ曲ばかり、1840年は歌曲の年、41年は交響曲の年、そしてこれを作曲した42年が室内楽の年と呼ばれます。

youtubeからお借りしてさっそく。

これはイェルク・デムス(ピアノ)とバリリ四重奏団の演奏で、1956年発売ながら音は温かみがあって良好であり、この曲の代表的録音として知られる名盤であります。バリリ四重奏団はウィーン・フィルの稿でご紹介した小型ウィーン・フィルともいえる名カルテットであります。ピアニストのデムスはナット、ギーゼキング、ケンプ、ミケランジェリ、フィッシャー の弟子でパドゥラ・スコダ、グルダとともにウィーン三羽烏のひとりといわれた名手です。この若い頃のタッチとフレージングは瑞々しく格調がありほんとうにすばらしい。この曲の出来はピアノが大きく左右します。僕は迷うことなくこれをファースト・チョイスにお薦めいたします(CDは右)。ここにもう一つはいっている作品47のピアノ四重奏曲の方はさらに深みのある名曲の名演であり、ぜひ両方とも聴いていただきたいものです。

の弟子でパドゥラ・スコダ、グルダとともにウィーン三羽烏のひとりといわれた名手です。この若い頃のタッチとフレージングは瑞々しく格調がありほんとうにすばらしい。この曲の出来はピアノが大きく左右します。僕は迷うことなくこれをファースト・チョイスにお薦めいたします(CDは右)。ここにもう一つはいっている作品47のピアノ四重奏曲の方はさらに深みのある名曲の名演であり、ぜひ両方とも聴いていただきたいものです。

メナヘム・プレスラー(ピアノ)/ ボザール・トリオ

ボザール・トリオは1955年にプレスラーによって編成された米国のピアノトリオ(ピアノ、ヴァイオリン、チェロ)です。惜しくも解散しましたが名演を多く残しました。ピアニストが大事と書きましたが室内楽の場合はヴィルトゥオーゾならいいというわけにはいきません。プレスラーは合わせが上手で弦楽器奏者とフレージング(例えばトリル)がぴたりと合っており、スケルツォにその好例を聴くことができます。そのようなアンサンブルの妙こそ室内楽の醍醐味であり、この演奏は各人が特に名手でも個性豊かでもありませんが合奏力でハイレベルな音楽になってしまうというもの。バリリ盤と比べてぜひ耳を肥やしていただければ室内楽の豊穣な世界への第一歩となるはずです。

ボザール・トリオは1955年にプレスラーによって編成された米国のピアノトリオ(ピアノ、ヴァイオリン、チェロ)です。惜しくも解散しましたが名演を多く残しました。ピアニストが大事と書きましたが室内楽の場合はヴィルトゥオーゾならいいというわけにはいきません。プレスラーは合わせが上手で弦楽器奏者とフレージング(例えばトリル)がぴたりと合っており、スケルツォにその好例を聴くことができます。そのようなアンサンブルの妙こそ室内楽の醍醐味であり、この演奏は各人が特に名手でも個性豊かでもありませんが合奏力でハイレベルな音楽になってしまうというもの。バリリ盤と比べてぜひ耳を肥やしていただければ室内楽の豊穣な世界への第一歩となるはずです。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

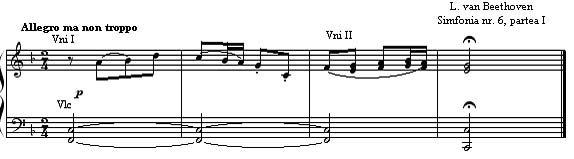

クラシック徒然草-田園交響曲とサブドミナント-

2013 AUG 4 1:01:12 am by 東 賢太郎

交響曲第6番パストラル(Pastoral)はベートーベン自身が名づけた2つしかない器楽曲の一つです(もう一つは告別ソナタ)。この表題を「田園」と訳すと、田舎の風景に感動した彼がそれを描写した音画のようにきこえますが、Pastoralは古来よりヨーロッパにある文学、詩歌、絵画、音楽の総合様式の名称でありますから、本来は交響曲第6番「パストラル風」とでも訳すべきものではないでしょうか。1785年に発表されたクネヒトという作曲家の「自然の音楽的描写、または大交響曲」が6番とそっくりの表題をもった5楽章の曲であり、ベートーベンがこれを知っていたことはほぼ確実視されています。だからこそ彼は自らあえて「・・・風」と命名し、5楽章を踏襲してそっくりのプログラムまで加えておいて、「これは音楽による風景描写ではない」とわざわざ断ったのではないでしょうか。それはヴィヴァルディ「四季」、JSバッハ「クリスマス・オラトリオ」、ハイドン「四季」などを経て数多存在し、クネヒトのような作品につながった器に「新しい酒」を盛ってみせるという挑戦状だったように思います。

「・・・風」と言った場合、それは「・・・」ではないのです。それを借景としているだけであって。ノッテボームによればスケッチ帳に曲名を何としようか試行錯誤した形跡があるそうです。そのなかに「Sinfonia caracteristica-oder Erinnnerrung an das Landleben」(性格的交響曲-あるいは田園生活の思い出」というのがあります。 caracteristicaが性格的は苦しいですね。「特別な性格の刻印のある交響曲」といったほうが正確でしょう。「田園交響曲、音画にあらず、田園の享受が人々の心に呼び起こすところの感情が表現されている-そこで二三の感情が描写される」ともあります。第2楽章、第4楽章で鳥の声や雷鳴が描写されているのですがそれは劇のト書きにすぎません。彼はそれを聴かせたいのではなく、それらが喚起する心象風景を音で描くというロマン派音楽の萌芽ともいえる革命的なチャレンジをしているのです。

第6交響曲は、緊張度の高い5番の路線に疲れて気晴らしに書きましたというような安楽な作品ではありません。これも5番の向こうを張る大交響曲であり、見れば見るほど、聴けば聴くほど、その堅固な構造と周到な作曲プランの独創性に驚かされます。冒頭にこのようなメイン・ステートメントとなる主題がいきなり提示されフェルマータで引き伸ばされるのは5番と同じです。

この山型の弧を2度えがく主題がこの楽章でいかように音列の素材として、また分解されてリズムの部品として何度も何度も繰り返し使われていくのか。第九を暗示する左手の空虚5度(ドローン)が第3,5楽章でいかに和声に意味深い滋味を加えるのか。こういう側面からの分析は先人がやり尽くしてる観があります。

5番も6番も、冒頭素材が生まれながらに内包している音の指向性に添って全体が組み立てられているのは同じです。ところが5番は内側に凝縮、6番は外側に拡散という正反対の性質の素材であり、その結果前者はエネルギーと推進力、後者はゆらゆらと浮遊するような歌謡性という形質を得ることになったように思えます。さらに見れば、5番は建築的な論理構造をもってソナタ形式と不可分に結合していますが、6番はそれがソナタ形式で書かれていることを構造的にも和声的にも忘れてしまうほどゆるやかな形をしています。ベートーベンはエロイカの終楽章に変奏曲を持ち込みましたが、僕はこの田園交響曲にも変奏曲の要素と精神を強く感じるのです。

「変奏こそ、技法的に提示されたベートーベンの創造の核心なのであり、変奏の精神は彼の全生涯を貫いて作品に現れている」(吉田秀和著・ベートーベンを求めて)。ウィーンに出てきたベートーベンはまず即興演奏の名人として有名になります。自作または他人のテーマを自由に即興的に変奏して感銘を与えることで貴族社会に知られていったのです。「彼の即興演奏は非常に輝かしく感動的なものだった。彼はどんな集まりでも、聴き手のすべての目に涙を浮かばせ、なかには声を立ててすすり泣く人もいるほどだった。」(同書によるランドンの引用)。ところがです。「この即興演奏が終わると、彼は大声で笑い出し、自分が引き起こした感情にひたっている聴衆を冷やかすのが常だった。『君たちはバカだ。こんな甘やかされた子供たちといっしょにいられるものじゃない』と彼は叫ぶのだった」(同)。田園交響曲の引き起こした感情にひたっている我々を彼はこうして冷やかすのでしょうか?

田園交響曲が引き起こすある特定の感情。これがどうやってどこからやってくるのか?少なくとも僕は誰かがそれを指摘したのを読んだことがないのですが、その解答のひとつと僕が信じているこのシンフォニーのある重要な特徴について書きたいと思います。それはこの交響曲全編にわたって「トニック(ド)→サブドミナント(ファ)」という進行が支配的であり、「ドミナント(ソ)→トニック(ド)」が決定的に支配している5番と好対照であることです。6番においてはもうすべての音がサブドミナントの方へ特別な引力で引っ張られているといって過言でないほど。こんな音楽は珍しいのです。なぜならソ→ドの解決こそ西洋音楽の文法のイロハのイだからです。音の万有引力の法則と呼んでもいい。あー曲が終わった、という感じがしますからクラシックはこの進行で終わるケースが多いのです。ところが6番の最後はミ→ドで締め。そうではありません。これは第2楽章で鳴いていたカッコーのエコーです。なんておしゃれな終わり方でしょう。反対に5番はソ→ドの嵐です。これでもかといわんばかりに。おれたちは万有引力から逃れることはできないんだ、これが宇宙の原理なんだ運命なんだと説きふせられて終わるのです。

ちょっとわかりにくいですね。おなじみの例で示しましょう。学校の始業式なんかで校長先生が出てきて「起立」と号令がかかって、ピアノが弾くあのC-G-Cの3つの和音があります。Gで「礼」をしますね。では校長のご講話をという落ち着いたムードになります。ではここでC-F-Cと弾いたらどうでしょう。ぜひお家のピアノで試してください。まず、Fで頭を下げるのはちょっと変ではないでしょうか。僕はむしろ上を見上げたくなります。それから、これが重要ですが、Fで落ち着かない感じがしませんか。次にCに戻ってもいいのですが、必ずCに戻るという感じが希薄になります。これがGだと、「次はなに?Cしかないでしょ!」というとても頼りになるお導きを感じますね。これが「音の万有引力の法則」と僕が勝手に名づけたものです。ドミナント(ソ)はトニック(ド)の引力に強力に引きつけれらるのです。C→Fだとご講話どころか「さあ遠足だ」の気分です、もう今日は学校には戻らねえです僕などは。そういう悪がきをご講話にしっかり戻すにはFの後にGをもってきて、その引力でCに戻さないといけないほどFは外交的でふらふらして、しかしその反面 「明るくて希望を感じさせる」 効果があります。

もっとはっきりした例をお見せしましょう。坂本九さんの「上を向いて歩こう」を歌ってみて下さい。サビのところです。「幸せはー雲のー上にー」。この「幸せはー」がF(サブドミナント)なんです。パッと明るく希望の光がさします。これぞC→Fの希望効果です。ところがその次。「幸せはー空のー上にー」今度は「はー」が半音下がってFmになって、すぐに幸せに陰りが出ます。「希望」と「不安定」、お感じになれますか?もうひとつ。ビートルズのA Hard Day’s Nightです。

It’s been a hard day’s night, and I’d been working like a dog

It’s been a hard day’s night, I should be sleeping like a log

But when I get home to you I find the things that you do

Will make me feel alright

青字のところはFです。 声はソを歌っているのに!(Fはファ・ラ・ドです。ソは入ってません)。「いやー今日は疲れたぜ。犬みたいに働いてもう丸太みたいに寝るだけだ。」そう歌っています。そうでしょうか?そうではない。だから But とくるのです。家に帰ると君がいて元気にしてくれるから・・・。 day’sにF(=希望)が鳴るからです。嘘だと思ったらFの代わりにGで弾いてみてください。ホントに疲れて、あーもう今日は寝るだけだー、Good night。君の顔を見る前に丸太になっています、僕は。このワンコーラスでGはたったの一回しか出てきません(イタリック部分)。万有引力をぶっちぎって校長先生ではなく遠足気分なんです、この男は。

だいぶ脱線しました。万有引力で田園交響曲にもどりましょう。もういちど、上の譜面を見てください。このメロディーを歌ってみましょう(移動ドで)。

ミーファーラーソーファミレーソードーレーミーファミレー

この節ですが何かに似ていませんか?これです。

ミーファソソファミレドドレミミーレレー

なんだ。第九じゃないか。どこが似ているんだ?嘘だと思われてしまいそうですね。そういう方は、最初に出てくるソをラに替えて歌ってみてください。ミーファラソファミレ・・・・。どうです、似ているでしょう?2番目と3番目の音、ファとラは左手のドと一緒になってFを構成します。ところが第九のこの有名なメロディーはほとんどCとGの和音だけです。Fというとはるか先にサビに一回出るまではまったく出てこないのです。だからこのソをラに替えると急にFの色が現れます。魔法のように。そしてそれが田園交響曲を連想するメロディーに聴こえてしまう。いかに6番がFの色が濃い音楽か、そしてそれが無意識に皆さんの記憶にしっかりと刻まれているか、ご理解いただけるでしょうか。

Fの希望効果。都会から出てきてハイリゲンシュタットの田園風景にふれたベートーベンの心の喜び。同じ場所で数年前に遺書まで書いた男が新たに生きる希望をもって、自分はこんなに元気になったと世に問う自らのポートレイト。それが6番ではないでしょうか。第3楽章スケルツォの農民の踊り。第165小節から 始まるトリオはびっくりです。4分の2拍子の素朴かつ力強いスフォルツァンドで16小節にわたってC→F→C7→Fというコード進行です。Gは出てきません。Cがセブンスになるので一瞬あたかもサブドミナント(F)に転調したかのような宙ぶらりんの感覚になります。希望のFにいつまでもい続けたい!この曲のサブドミナント指向の象徴的な場面です。この部分の伴奏のクラリネットをよくお聴きください。非常にビートルズ的です。レノン-マッカートニーのハモリに聴こえるぐらい。この楽章ですが最後になって急にプレストになります。嵐が近づいて雨がぱらついてきたな!すぐわかります。ここはこの交響曲で最も描写的だと僕が思っている部分で、踊っていた農民はクモの子を散らすように退散するのです。

始まるトリオはびっくりです。4分の2拍子の素朴かつ力強いスフォルツァンドで16小節にわたってC→F→C7→Fというコード進行です。Gは出てきません。Cがセブンスになるので一瞬あたかもサブドミナント(F)に転調したかのような宙ぶらりんの感覚になります。希望のFにいつまでもい続けたい!この曲のサブドミナント指向の象徴的な場面です。この部分の伴奏のクラリネットをよくお聴きください。非常にビートルズ的です。レノン-マッカートニーのハモリに聴こえるぐらい。この楽章ですが最後になって急にプレストになります。嵐が近づいて雨がぱらついてきたな!すぐわかります。ここはこの交響曲で最も描写的だと僕が思っている部分で、踊っていた農民はクモの子を散らすように退散するのです。

第4楽章は増4度の和音が鳴り響きます。嵐です。ソ・ド・ファの4度、5度の調和が破れ、ティンパニとピッコロが雷鳴を暗示します。ここのスコアはベルリオーズの幻想交響曲の終楽章そっくりです。音の効果でいえばロッシーニのウイリアムテル序曲、メンデルスゾーンのスコットランド交響曲、リムスキー・コルサコフのシェラザードなど遺伝子の伝播は数えたらきりがないほど。そして農民が退散→雷鳴→牧歌という起承転結は鮮やかで、このコントラストが第5楽章の神への感謝の気持ちを高めています。まずクラリネットが第1楽章冒頭と同じくドとソの空虚5度のヴィオラのドローンにのってハ長調の牧歌を奏でます。次にそれがホルンに受け継がれるとチェロがppでそっと低いファを入れます。増4度の支配する不均衡はファ+ド+ソの5度+5度という神の調和に完璧に収斂していくのです。雨上がりの森や丘に金色の陽光がさしこんだような神聖で荘厳な効果は息をのむばかりです!なんてすばらしいんだろう。蛇足ですが、農民が退散→雷鳴→牧歌からこの部分への効果と心象風景が見事に遺伝しているのがストラヴィンスキーの火の鳥のフィナーレなのです。

第5楽章が希望のFに満ちあふれていることはいうまでもありません。喜びに満ちて歌われるこの牧歌主題はモーツァルトのピアノ協奏曲第27番のロンド主題、あの歌曲K.596「春への憧れ」に転用された主題のリズムを想わせます。そしてこの主題についている和音はC-F-G-C-Am-F-Gですが、C-Am-F-Gはモーツァルトが偏愛した和声連結でもあります。結構長くなりました。まだまだこの曲について書き残したいことは山ほどあります。この交響曲は僕が最も愛するものの一つです。これを聴いて頭に体に感じる満足感というのはまた5番のそれとはちがったもので、ベートーベン以外を見渡してもほとんど類のないものです。ベートーベンには冷ややかに「君はバカだ」といわれそうですが、同じバカなら聴かなきゃ損、損です。

そしてこれが残した最も優れた直系の子孫こそ、やはり僕が愛するシューマンの交響曲第3番なのです。それについてはこのブログに書きましたので是非お読みください。

シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第3楽章)

(追補) 冒頭主題(下)において、第4小節で一度和音はドミナントに移行してフェルマータで長く伸ばされる。小さいがとても深い沈静感と充足感が交響曲の頭でいきなり訪れるという開始はめずらしい。次に第5小節で和声はF→B♭(つまりC→F)となり、第6小節でヴィオラがe(ミ)、つまりドミナントへ行くが、バスであるチェロはそれを無視してf(ファ)、つまりトニックのまま居座ってしまうため「長7度」という不協和音が鳴る(楽譜の赤丸部分)。

|

ここをピアノで弾いてみればわかる。これが不協和音に聴こえないのだ。僕の耳には、「安寧のドミナントへ行くのはまだはやい。これから楽しいことがあるんだ。」と聴こえる。バスのファ(トニック)がそうやってムードを押し戻して主張している。

これと同じことが第5楽章の始めで起こる。まず第1-4小節でクラリネットがハ長調の分散和音のテーマを出す。バスはヴィオラのドとソである。このテーマを第5小節からホルンが受け継ぐと、バスにチェロのファがそっと加わる(赤い部分)。

テーマはミの音を避けるので長7度は鳴らないが、ハ長調(つまりドミナント)の根っこに和声外音のファ(トニック)が神様の陰のように現れる効果は筆舌に尽くしがたい。「安寧のドミナントへ行くのはまだはやい。これから楽しいことがあるんだ。」という天の声が僕には聞こえてくる。僕は仏教徒で聖書もまともに読んでいないが、ここはキリスト教的な雰囲気を感じる。信者にとってこの部分はどう聞こえるのだろう?

そして第5楽章のコーダに至る。

すべては静まって、いよいよ終わりの時を迎える。和声はF→C→F→B♭→C→Fとなり、一度だけサブドミナント(B♭)で上を見るが、すぐにドミナント(C)に打ち消されて鎮められてしまう。安寧のドミナントの時がやってきたのである。思い出していただきたい。F→C→F。これは「校長先生へのお辞儀」の和音だ。遠足は終わったのである。

(こちらへどうぞ)

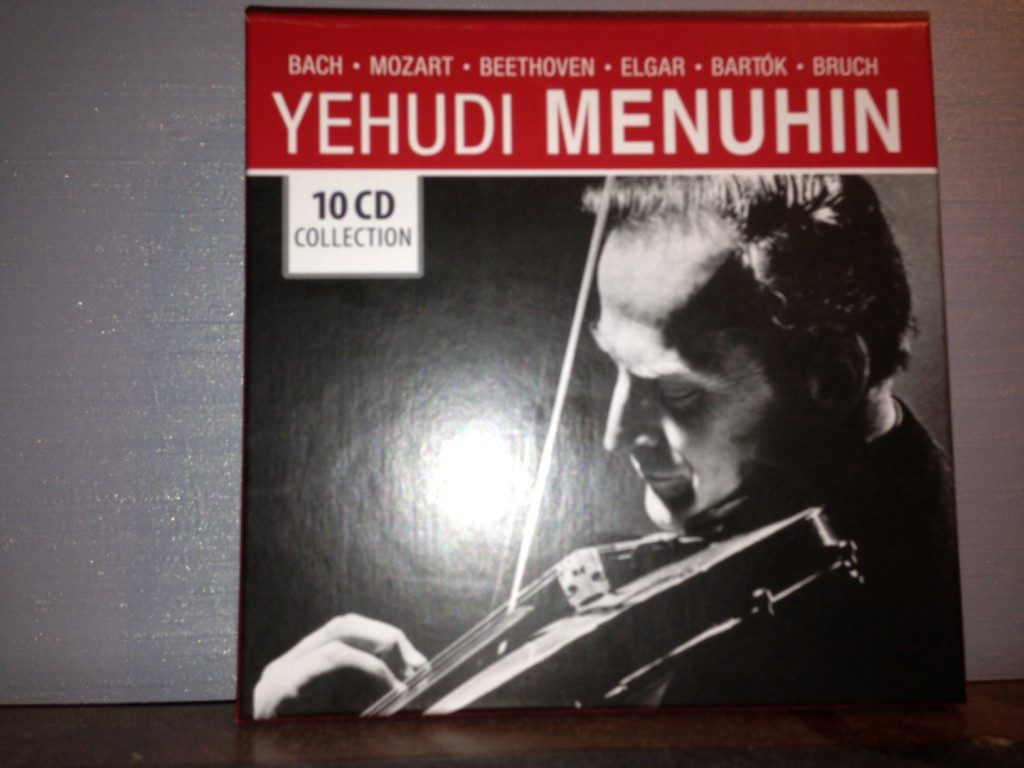

クラシック徒然草-ダボス会議とメニューイン-

2013 JUN 11 0:00:01 am by 東 賢太郎

「ザルツカンマーグートを見たことのない者にベートーヴェンの田園交響曲は解釈できない」 (ユーディ・メニューイン)

と20世紀を代表する大ヴァイオリニストは言ったそうだ。 「ラインラント地方を見たことがない者にシューマンのライン交響曲は指揮できない」 と信じる僕ごときと似たような音楽観をお持ちだったのかどうか真意はわからないが、それを先日ある人からうかがった瞬間に記憶が脳裏によみがえった。メニューインについてはある思い出があって、強い印象が残っているからだ。

1997年2月、野村スイスの社長だった僕は本社からの指示でスイスのいわゆるダボ ス会議(World Economic Forum)に3日間参加した。この会議がどういうものかご存知の方も多いだろう(今年は安倍首相も出席してアベノミクスが話題になった)。登録者のみが参加できるのだが、たしか当時ひとり2万ドルぐらいかかったようだ。登録が受理されると名簿(辞書風のディレクトリー)に顔写真とプロフィールが載るのはSMCのメンバーリストと似ている。登録者各人に割り当てられる「鳩の巣箱(pigeon box)」という丸い穴の開いた郵便ポストがあるが、アルファベット順になっていて、Azumaのお隣さんはArafat(PLOのアラファト議長)だった。毎日の進行はというと、朝一番のブレックファスト・ミーティングから夕方6時ぐらいまで6~7コマのセッション(時限)があり、会場には大中小の様々なホールや教室があって、各々の部屋で同時進行で行われる。どの時限にどの部屋に行こうが自由だが各部屋とも人数制限があるので事前にレジスターしないと入室できない。人気のあるコマはすぐ満員になってしまうのでこのマイ・スケジュール作りが結構大変だった。言語は基本的に全部英語だ。

ス会議(World Economic Forum)に3日間参加した。この会議がどういうものかご存知の方も多いだろう(今年は安倍首相も出席してアベノミクスが話題になった)。登録者のみが参加できるのだが、たしか当時ひとり2万ドルぐらいかかったようだ。登録が受理されると名簿(辞書風のディレクトリー)に顔写真とプロフィールが載るのはSMCのメンバーリストと似ている。登録者各人に割り当てられる「鳩の巣箱(pigeon box)」という丸い穴の開いた郵便ポストがあるが、アルファベット順になっていて、Azumaのお隣さんはArafat(PLOのアラファト議長)だった。毎日の進行はというと、朝一番のブレックファスト・ミーティングから夕方6時ぐらいまで6~7コマのセッション(時限)があり、会場には大中小の様々なホールや教室があって、各々の部屋で同時進行で行われる。どの時限にどの部屋に行こうが自由だが各部屋とも人数制限があるので事前にレジスターしないと入室できない。人気のあるコマはすぐ満員になってしまうのでこのマイ・スケジュール作りが結構大変だった。言語は基本的に全部英語だ。

ダボス会議と呼ばれるが一様に会議なのではなく、一方的講義形式、パネルディスカッション型式、視聴者参加型ディスカッション型式などいろいろある。5~6人座っている複数の丸テーブルを複数のパネラーが10分ごとに回遊してアドホックに議論する型式は大変面白かった。僕のテーブルには米国連銀(FRB)の局長がいて、パネラーのひとりがチェコのハヴェル大統領だった。大統領がやってきていきなりアメリカの悪口をいいだすと、FRBがすぐに応酬する。チェコ好きの僕はなんとなく大統領に組してFRBの通貨政策を批判する。結論はない。10分でベルが鳴り、次のパネラー(ぜんぜん違う立場の人)が来る、という塩梅だ。まるでボクシングみたいだった。

当時、世界最高のCEOと尊敬されたGEのジャック・ウェルチ会長のブレックファスト・ミーティングは迫力があった。演壇上から南部なまりの英語で彼のスピーチは始まったが、だんだん自分の話に興奮してくるとマイクを手に持って熱弁をふるいながら演壇を降り、僕の丸テーブルのすぐ脇まで来てしまった。こっちは朝食を食べているのだがツバキが飛んできて困ったものだ。しかしそんな超至近距離で天下のウェルチのオーラを浴びられたのは何か感ずるものがあった。あれ以来、僕は英語でスピーチするときは無意識に、あの時のウェルチをイメージするようになっている。

ビル・ゲイツ(マイクロソフト)とアンドリュー・グローブ(インテル)の「ネットワーク社会」の対談は今日をほぼ予見していたが、いま振り返ると隔世の感があるともいえる。グローブが何やら小さい箱型の機器をポケットから取り出して「皆さん。びっくりしないでください。これは電話機なんです。今からこれでちょっといたずらしてみましょう。当社のストックホルム現法の社長を呼び出してみます。彼は私から電話が来ることなんか知りません。」といって我々の前でそれをやって見せた。ストックホルムの社長も驚いたが、見ていた1000人の観衆も驚いた。今なら小学生でもできることだ。1997年、世界のケータイ事情はまだこんなものだった。

ダボス会議の1週間というのは、こういう人たちが一堂に会し、会場内を普通の人である我々と分けへだてなく闊歩している。びっくりしたのはユーディ・メニューインのセッションがあったことだ。いや、それが彼のセッションだったのか、誰かのゲストとして呼ばれていたのか、もう記憶が定かではない。しかし、ひな壇にあった顔はまさに、レコードのジャケットで見知ったあの大ヴァイオリニストだった。楽器を弾いたわけではない。何か訥々とスピーチをした。心の中にいる神、政治の凶暴さ、戦争と平和、芸術のできること・・・などといった内容のものだったように思うが、彼について知ってることといえばフルトヴェングラーと録音したいくつかの名演奏ぐらいという体たらくだった僕はいくら彼の英語に耳をすませてもよくわからなかった。そこにいた僕の周りの聞き手が知っていて、たぶん僕だけが知らなかった彼のパーソナル・ヒストリーはこんなものだ。

7歳でサンフランシスコ交響楽団と共演した神童だったメニューインは、アメリカで経済的に困窮していたハンガリー人亡命者べラ・バルトークを助け、あの無伴奏ヴァイオリン・ソナタを献呈された人だ。また一方では、ユダヤ系ながら第2次大戦後のドイツとの和解を訴え、ナチス協力者の烙印を押されていたフルトヴェングラーと共演して彼の無実を擁護した。それが米国ユダヤ人社会の逆鱗に触れ、米国で支配的だったユダヤ人音楽家社会から事実上排斥されて欧州へ移住する運命となった。第2次大戦は欧州から米国へ移り住む多くのユダヤ人音楽家を生んだが、その逆は彼ぐらいのものだ。

このフルトヴェングラー事件は彼の父君がアンチシオニストの哲学者だったという思想的影響があったかもしれないと思う。誰とて父祖の薫陶から完全に自由であるのは難しい。ダボス会議の主役はアメリカではない。欧州だ。舞台は戦争の血なまぐささとは縁の薄いスイスだ。米国を追われ、そのスイスに居住し、英国で貴族の称号であるロードを授与された音楽家。ちょうどその1997年に欧州金融界が米国流ビジネスであるインベストメントバンク化の道を選択し、スイスの銀行が米国の圧力でナチ・ゴールドで守秘義務の解除を余儀なくされたこと、翌年5月に欧州中央銀行が発足し、統一通貨ユーロが誕生したこと。今になって、メニューインの存在が重なる。

僕は彼の実演を1度だけ聴いた。84年2月8日にフィラデルフィアのアカデミーでやったリサイタルだがほとんど記憶にない。84年の2,3月はMBAが取れるかどうかの期末試験で心ここに在らずだった。先週たまたまタワーレコードで10枚組で1,800円というメニューインのCD10枚組を見つけたので買った。

古い録音が多いので期待せずに聴きはじめるとこれが面白い。耳がくぎづけになって一気に10枚聴いてしまった。フルトヴェングラーがフィルハーモニア管を指揮したベートーベンの協奏曲。EMIの有名な録音だが改めて感動した。これだけオケが立派な演奏は少ない。全曲が泰然としたテンポで進み、第3楽章も急がない。第2楽章はロマン派ぎりぎりの夢見るような弦がソロをほのかに包みこむ。第1楽章はベートーベンの書いた中でもひときわ巨大な音楽でありいつ聴いても天才の発想に圧倒されるが、独奏がこれほど気品と風格にあふれ、古典派演奏の枠を超え人間味の限りをつくしたあたたかさが伝わるものはほかにない。ロマンスの2番。ベートーベンにモーツァルトの影響を最も顕著に感じる作品のひとつだ。この演奏も最高だ。

同じコンビでバルトークの協奏曲第2番!メニューインは自分が助けた2人の盟友を自らの新天地ロンドンで結びつけたのだ。4分音(半音の1/2)など音程はややア バウトながら縁の深いバルトーク作品を格別の気迫で弾ききっており、フルトヴェングラーのほうも丁々発止オケを触発してそれに応えている。オケの反応も上々だ。前衛性はやや後退して古典に聞こえるものの、いい演奏なのだ。意外かもしれないが最も前衛性の強いピアノ協奏曲1番をバルトークの独奏でフランクフルトで初演したのはフルトヴェングラーである。録音は残っていないが彼は管弦楽のための協奏曲もやったらしい(聴いてみたかったなあ)。彼が同時代の音楽にも適性があったのは、自身が交響曲を3曲も書いた現代音楽作曲家でもあったのだから当然といえば当然なのだろう。

バウトながら縁の深いバルトーク作品を格別の気迫で弾ききっており、フルトヴェングラーのほうも丁々発止オケを触発してそれに応えている。オケの反応も上々だ。前衛性はやや後退して古典に聞こえるものの、いい演奏なのだ。意外かもしれないが最も前衛性の強いピアノ協奏曲1番をバルトークの独奏でフランクフルトで初演したのはフルトヴェングラーである。録音は残っていないが彼は管弦楽のための協奏曲もやったらしい(聴いてみたかったなあ)。彼が同時代の音楽にも適性があったのは、自身が交響曲を3曲も書いた現代音楽作曲家でもあったのだから当然といえば当然なのだろう。

シューマン、ブルッフの協奏曲。独奏が文句なしに素晴らしい。全盛期のテクニックが冴えわたるが機械的でなく、いつも知性と人のぬくもりを感じる。前者はバルビローリとニューヨーク・フィルがこれまたいい。ナチスの妨害で初演できなかった因縁の曲だが、ヨアヒムが演奏不能とした第3楽章のめざましい表現は技巧を感じさせない。なんていい曲なんだろう。シューマンの最後のオーケストラ曲だ。いい曲に決まっているのだが、こういう水を得た魚のような演奏を聴かなくては曲の真価は見誤ってしまうのだ。

エルガーの協奏曲。これも地味だがいい音楽だ。32年録音の協奏曲はエルガー自身がロンドン 交響楽団を振って伴奏している歴史的遺産である。このツーショット、左の若きイケメンがメニューイン、右はそのエルガーだ。彼は英国に縁があったのだ。ドヴォルザークの協奏曲。師匠のエネスコの指揮するパリ音楽院管弦楽団がやや荒っぽいのが欠点だが、心に響くヴァイオリンが滔々と歌うとそれも忘れてしまう。メニューインは一時技術的に停滞があったのと、LPレコード時代の録音が薄っぺらい音に聴こえた(僕だけでないだろう)せいだろうか、日本での評価が欧米より低いと思う。この10枚組は音も意外に悪くないので彼の歌の真価がわかる。この歌、グリュミオー、ギトリス、フェラスといったエネスコ門下のヴァイオリニストにどこか共通するものがないだろうか?

交響楽団を振って伴奏している歴史的遺産である。このツーショット、左の若きイケメンがメニューイン、右はそのエルガーだ。彼は英国に縁があったのだ。ドヴォルザークの協奏曲。師匠のエネスコの指揮するパリ音楽院管弦楽団がやや荒っぽいのが欠点だが、心に響くヴァイオリンが滔々と歌うとそれも忘れてしまう。メニューインは一時技術的に停滞があったのと、LPレコード時代の録音が薄っぺらい音に聴こえた(僕だけでないだろう)せいだろうか、日本での評価が欧米より低いと思う。この10枚組は音も意外に悪くないので彼の歌の真価がわかる。この歌、グリュミオー、ギトリス、フェラスといったエネスコ門下のヴァイオリニストにどこか共通するものがないだろうか?

ジョコンダ・デ・ヴィートとのバッハ。これも好きだ。2人の個性はそのままに、お互いぶつかり合うのではなく折り目正しく調和している。格調高いバッハになっていながら豊穣な歌心も感じる。ニールセンの協奏曲は特に印象に残った。指揮はウィーン・フィルとのハイドンでご紹介したデンマークのマエストロ、モーゲンス・ウエルディケである。デンマーク国立放送管弦楽団とのお国ものであり、オケの気迫が尋常でない。そしてメニューインがバルトークに委嘱し、献呈された無伴奏ヴァイオリン・ソナタは「直すところなんてない。これからずっと君の弾いたように演奏されていくだろう。」と作曲家に言わせた演奏だ。

10枚を聴き終えて、浮かんできたのはダボスでの彼のスピーチだ。ジョークを言うでもなく大声で主張するわけでもなく、訥々と淡々と人生を回顧するようなおだやかな語り口。当時は知識もなく意味も充分にわからなかった僕はなぜか感銘を受けていたのだ。そういうことは僕にはあまりない。彼が大ヴァイオリニストだからということは、僕に限ってはまったくない。そうではなく、どこか、彼の人格に由来する独特のたたずまいに包み込まれてしまったかのように思える。音楽やヴァイオリンの話はまったくなかったのに。

おそらく、すぐれたプレゼンテーターというのはすぐれた人格者だ。内容が金融であれ音楽であれ、それはあくまで題材であり、聴く者の心に深くこだまして納得感や感動という心の動きを作り出すのは題材にのって運ばれてくるその人の人間性のほうだと僕は思う。音楽は楽譜に書いてある通り正確に音を出せばいいというものではなく、解釈という、プレゼンテーターの心の作用のみがもたらすことのできる釉薬(うわぐすり) が加味されて初めて人の心に触れてくる。原稿を読みあげる政治家の答弁が、それがいかに文法的に正しく整った日本語であり、いかに正確に発音されていようとも、なかなか我々を説得するに至らないのと同じである。

メニューインの人道主義者、哲学者としての立派な側面は後で知ったことだから、あの時に僕を感動させたのは彼の人柄なのだろうと思う。すぐれたプレゼンをするなら、労苦を厭わずすぐれた経験を積み、人格を磨くことだ。プレゼンの小手先のテクニックなどは後回しでよい。僕は音程の甘い演奏は嫌いだ。好き嫌いだからどうしようもない。そして、メニューインの音程は僕の聴く限りやや甘い。だからあまり熱心な聴き手ではなかったのだ。しかし今回たまたま出会ったこれらのCDに1枚1枚じっくりと耳を傾けてみて、

「ザルツカンマーグートを見たことのない者にベートーヴェンの田園交響曲は解釈できない」

という彼の言葉の真意がおぼろげながら憶測できるような気がしてきた。ユーディ・メニューインが世を去ったのは、あのダボス会議の2年後のことだった。