ドビッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」

2014 MAR 3 1:01:02 am by 東 賢太郎

大学の第2外国語はドイツ語だったが深い理由はない。なんとなくだ。フランス語にすればよかったと思う時が今でもある。パリのレストランでフランス語だけのメニューがでてきた時と、フランスオペラを聴くときだ。まてよ、女性のフランス語が京都弁と似て色っぽくていいという下世話な動機もあったりするかな。

フランス語のオペラというと、なんといってもドビッシーの「ペレアスとメリザンド」、そしてけっこう忘れてるが、ビゼーの「カルメン」「真珠とり」、グノーの「ファウスト」、オッフェンバックの「ホフマン物語」、マスネの「ウェルテル」と「マノン」と「タイス」、サン・サーンスの「サムソンとデリラ」、グルックの「オルフェオとエウリディーチェ」、ラヴェルの「子どもと呪文」「スペインの時」ぐらいは聴いたんじゃないだろうか。

カルメンをイタリア語や日本語でやれば、変ではあるが慣れれば聴けるだろう。しかし「ペレアスとメリザンド」はそれができない。なぜなら管弦楽にフランス語が「縫い込まれている」(woven)からだ。オーケストラに声楽が「乗っかる」のが普通のオペラである。独り舞台になるアリアというのがその典型的場面であって、そこだけは「カラヤンとベルリンフィル」でも「ダン池田とニューブリード」でもおんなじ。ズンチャチャの伴奏楽団になり下がる場面でもあるのだ。モーツァルト作品をのぞくとこれは僕には耐えがたい。

そのアリアとレチタティーヴォの安っぽさに気づいてくれたのがワーグナーだ。どういうことか?アリアは管弦楽の生地の上に声がステッチ(stitch)された、いわゆる「アップリケ」だ。それだけが目立つ。「うわー、*子ちゃんのスカート、キレイなお花だね」なんて。キレイなのはお花だけなの?ってスカートを縫ったお母さんは思わないのだろうか。そう思ったのがワーグナーなのだ。ええいっ、布の生地にお花も縫い込んでしてしまえ、ということにだんだんなってきて、それが最も成功したのが「トリスタンとイゾルデ」である。

トリスタンというのはリングみたいな大管弦楽は使わない。彼としては古典的な方だ。もちろんアップリケなし。生地もけばけばしい柄ではなくしっとりした布地の質感で仕上がった逸品である。その質感を紡いでいるのは「解決しない和声」であり、最も特徴的である「トリスタン和声」と呼ばれる4音は、彼を師と仰ぐブルックナーが第9交響曲のスケルツォ開始に使い、トリスタンを全曲記憶していたドビッシーはメリザンドが死んだあとオペラをその構成音のアルペジオを嬰ハ長調に解決して見せて締めくくった。

ドビッシーが「反ワーグナー」でトリスタンに対立するオペラとしてペレアスを書いたというのが通説だが僕はそうは思わない。ペレアスはトリスタンを強く意識して、その強い影響のもとに書かれ、しかしドビッシーの強い和声の個性とフランス語特有のディクションの故にトリスタンとは違うものになったオペラなのである。ワーグナーはアリア(歌)をオーケストラに縫い込む(weave)ことに成功したが、そこまでだ。ドビッシーはもう一歩すすめて、歌だけでなく「フランス語の語感」までweaveすることに成功した、その意味でペレアスとメリザンドは革新的なオペラであり、ストラヴィンスキーの「結婚」、シェーンベルグの「月に憑かれたピエロ」への道を開いた作品でもある。

ついでだが、この路線を最もストレートにいったのがヤナーチェックである。僕がチェコ語やフランス語をわかるわけではないが、音として認識でできる両言語の発音、アクセント、抑揚、ニュアンスが音楽にweaveされているオペラという点において彼とドビッシーは双璧だと思う。どちらもヴィオラやフルートのちょっとした断片のようなフレーズがフランス語やチェコ語に聞こえてくる。それは協奏曲の独奏楽器がヴァイオリンかトランペットかによって曲想まで変わってくるだろうというのと同じ意味において、リブレットがフランス語やチェコ語だから作曲家はこのメロディーを書いただろうという推定に何度も心の中でうなずきながら聴くオペラに仕上がっているということを言っている。

僕は「フィガロの結婚」や「後宮からの誘拐」を日本語で聴いたことがあるが、どうしてもいやだということもなかった。台本がイタリア語の前者とドイツ語の後者で、言語と音楽が抜き差しならぬ関係にあってぜんぜん違うタイプの音楽に出来上がっているという感じはない。何語であってもモーツァルトはモーツァルトの音楽を書くことができ、それが日本語で聴こえてきても、やっぱりモーツァルトになるという性質の音楽なのだ。ところがここでのドビッシーはフランス語の質感、もっといえば、そういうしゃべり方、歌い方をする女性のタイプまで限定して音を書いている。

僕はカルメンはもちろん、ミミや蝶々さんあたりまでは声量重視、リアリティ無視のキャスティング、ズバリ言えば体格の立派なソプラノであってもOKである。子供であるヘンゼルやグレーテルですらぎりぎりセーフだからストライクゾーンは広めだ。しかしメリザンドだけは無理だ。これはどうしようもない。舞台設定や化粧の具合でどうなるものでもなく、音楽が拒絶してしまうからだ。ここがイゾルデと決定的に違う、つまりドビッシーが意図してワーグナーと袂を分かった点だ。僕はドイツで何回も、スカラ座でも、トリスタンを観たがイゾルデに色っぽさを感じたことがない。というよりも、感じるようなタイプの人が歌えない性質の音楽をワーグナーはこの役に書いているのだ。ではメリザンド。こっちはどうだろう?

「ペレアスとメリザンド」はドビッシーが「青い鳥」で有名なメーテルリンクの戯曲を台本として1893年に第1稿を完成した彼の唯一のオペラである。「牧神の午後への前奏曲」とほぼ同時期に着想し完成は少しあと、交響詩「海」を作曲するよりは少し前の作品だ。戯曲の筋は一見なんということもない王族の不倫物語なのだが、細かくたどっていくと不思議の国のアリスなみにファジーである。肝心なところがぼかされているのだが、詩的というのも違う。おとぎ話かと思いきや血のにおいや死臭が漂い、人間の残忍さ、欲望や嘘に満ちている。それでいて、いよいよリアリズムに向かうかなという瞬間になって、いいところで画面にさっと「擦りガラス」のボカシが入る。そんな感じなのである。

筋はこうだ。中世の国アルモンド王国皇子のゴローが森の中で泣いている女を見つけ城に連れ帰って妻にする。メリザンドという素性も得体も知れぬ若い女であった。ところが女はゴローの異父弟ペレアスといい仲になってしまい、嫉妬した兄は弟を刺し殺してしまう。傷を負った女も子供を生み落して静かに死んでいく。 このメリザンドという女が何を考えているのかさっぱりわかないネコ科の不思議娘 なのである。それでいてペレアスが「嘘ついてない?」ときくと「嘘はあなたのお兄さんにだけよ」なんて機転のきいた嘘をついたりもする。兄弟はかわいそうなぐらいにメロメロになってしまうのである。

娘が泉の精かなにかで音楽がメルヘン仕立てかというとそうではない。女の醸し出すえもいえぬフェロモンの虜になる弟、密会を知って殺意を抱く兄。メリザンドは妖精ではなく生身の女であることは、塔の上から長い髪を垂らして弟が陶然として触れる艶めかしいシーンで実感させられる。しかし音楽はロマンティックになることは一切ない。すべてが薄明の霧の中での出来事であったかのようにうっすらと幻想のベールをかぶっている。「見かけはそう」という図式が次々と意味深長に裏切られる。恋でも憎悪でも死でもなく、時々刻々と万華鏡のように移ろうアルモンド王国の情景とはかない運命にドビッシーは音楽をつけているのである。

武闘派で肉食系の兄ゴロー、草食アイドル系の弟ペレアス。メリザンドが選ぶのは弟であり、一見お似合いのカップルだ。これは「ダフニスとクロエ」対「醜いドルコン」の構図であり、美男美女カップルの勝利でハッピーエンドというのが定石だ。ところがここでは美男のダフニスがあっさりとドルコンに刺し殺されてしまう。おとぎ話ではないのだ。では何か?「トリスタンとイゾルデ」というのがその答えだろう。ゴローがマルケ王(叔父)、ペレアスがトリスタン(甥)ではないか。不倫カップルが死んでしまうのも同じだがお騒がせ女が王族の運命を滅茶苦茶にしてしまう顛末はこれも同じである。

「X(男)とY(女)」のタイトルにもいろいろあるが、実生活でもマティルデ・ヴェーゼンドンクと不倫中だったワーグナー、やはり不倫で前妻が自殺未遂するドビッシー。ワーグナーは延々と女に歌わせドビッシーは女を死の床に横たえてオペラを閉じている。ご両人とも眼中にあったのは女だったのだ。メリザンドの死のシーンはラ・ボエームに影響を感じるが、ボエームの主人公がミミであったように「ペレアスとメリザンド」とはいいつつもペレアスは添え物であり、やはり主役はメリザンドなのである。メリザンドを誰が歌っているかこそこの曲の鑑賞の要になることはご理解いただけるだろうか。

「ペレアスとメリザンド」を「王族(ゴロー)の悲劇」と解釈するか「不思議娘の幻想 物語」と解釈するか。これは趣味の問題だがご両人の作曲当時ののっぴきならぬ私生活状況を鑑みるに、僕はどうしても後者として聴いてしまう。例えば初めて買った演奏はやはりピエール・ブーレーズのロイヤル・オペラハウスとのLP(右)だが、これは王族悲劇でも幻想物語でもなく中性的なものだ。エリーザベト・ゼーダーシュトレームのメリザンドはまじめ娘でフェロモン不足。これじゃあ兄弟は狂わないわな。はっきり書いてしまおう、あまり面白くない。

「ペレアスとメリザンド」を「王族(ゴロー)の悲劇」と解釈するか「不思議娘の幻想 物語」と解釈するか。これは趣味の問題だがご両人の作曲当時ののっぴきならぬ私生活状況を鑑みるに、僕はどうしても後者として聴いてしまう。例えば初めて買った演奏はやはりピエール・ブーレーズのロイヤル・オペラハウスとのLP(右)だが、これは王族悲劇でも幻想物語でもなく中性的なものだ。エリーザベト・ゼーダーシュトレームのメリザンドはまじめ娘でフェロモン不足。これじゃあ兄弟は狂わないわな。はっきり書いてしまおう、あまり面白くない。

このクールな演奏に僕が負うのは、ぜんぜん別なことだ。ペレアスの音楽史上の影響についてである。多くの人がそれに言及しているがどこまで具体的証拠に基づいてそう言っているのだろう。僕は自分で確認したことしか信用しないので、この演奏から自分の耳で気付いたことだけ列挙してみよう。

第4幕のイニョルデのシーンはほぼ直前に作曲されたフンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」の音がする。第1幕は「ラインの黄金」「ローマの泉」、ラヴェル「ソナチネ」、同第3場と第3幕には「ペトルーシュカ」、第5幕は「弦チェレ」「パルシファル」、「中央アジアの草原にて」、第2幕で指輪を泉に落とした後に「パリのアメリカ人」など書けばきりがない。自作は「聖セバスチャンの殉教」、「ピアノのために第2曲サラバンド」、「牧神」「海」などたくさん。作曲時期が近いせいだろうか「海」と似ていると言っている人がけっこういるが、どう聴いてもそこまでは似ていない。オーボエに似たフレーズがあったりはするが、海はリアリズムに接近している音楽でありペレアスはそれとは遠い。

次に買ったのはこのCDだ。フランスのディスク・モンターニュ盤でデジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団の演奏である。メリザンドのミシェリーヌ・グランシェはちょっと上品なはすっぱだが悪くはない。ペレアスを十八番にしていたジャック・ジャンセンも若気のうぶな感じが出ている。オーケストラの合奏も初演の頃はこんなだったかというムードにあふれていて、これはお薦めできる。どっちかといわれれば「王族の悲劇」型だろう。普通にこのオペラをやればそうなるのがふつうだ。台本がそうなのだから。

次に買ったのはこのCDだ。フランスのディスク・モンターニュ盤でデジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団の演奏である。メリザンドのミシェリーヌ・グランシェはちょっと上品なはすっぱだが悪くはない。ペレアスを十八番にしていたジャック・ジャンセンも若気のうぶな感じが出ている。オーケストラの合奏も初演の頃はこんなだったかというムードにあふれていて、これはお薦めできる。どっちかといわれれば「王族の悲劇」型だろう。普通にこのオペラをやればそうなるのがふつうだ。台本がそうなのだから。

ところが、その後、ついに普通ではない演奏に出会うこととなった。アルモンド王国を、このオペラを、指揮者もオーケストラをも振り回す不思議娘がとうとう現れたのである。食わず嫌いしていたそのカラヤン盤をある時に聴いて、まさに脳天に衝撃を受けたのを昨日のように思い出す。カラヤンのペレアス?何だそれは、というのが第一印象。ところが一聴してこれはペレアスの最高の名盤であり、カラヤンの数多あるディスクの中でも1,2を争う出来であり、20世紀のオペラ録音のうちでもトップ10には間違いなく入る名品であると確信。どこへ行ってもそう断言するようになってしまった。

何をおいてもフレデリカ・フォン・シュターデのメリザンドに尽きる。カラヤンは「ついに理想のメリザンドにめぐりあった」と語ったそうだが、不肖、不遜を顧みずまったく同じセリフをフレデリカさんに捧げたい。降参!参りました。この色香とフェロモンで遊びごころいっぱいのくせに手を出すと不思議なまじめさでさっと逃げる。なんだこいつは?男は迷う。メッツォだから可愛いばかりでもない。急にオトナになってみたりもする。なんだこいつは?またまた男は迷う。リチャード・スティルウェルは、なんでカラヤンがこんな草食系のペレアスを起用したんだと思うほど頼りないが、見事にメリザンドに食われて籠絡されているのを聴くとそういう配役だったかと納得する。ゴローのホセ・ファン・ダムは当たり役だ。このオペラほぼ唯一のTuttiである恋の語らいとキスの場面、そこに背後から闖入して弟を刺し殺すシーンは圧巻であり、そんな罪を負ってしまうことになるメリザンドという不思議娘への愛憎の表現がリアルである。年甲斐なくやはりメリザンドの色香に迷う親父アルケル役はルッジェロ・ライモンディだ。その貫録はメリザンドの死、メーテルリンクの戯曲の主題である静かな死の場面で舞台を圧する。ここをこんなに深みを持って歌った人を他に知らない。

何をおいてもフレデリカ・フォン・シュターデのメリザンドに尽きる。カラヤンは「ついに理想のメリザンドにめぐりあった」と語ったそうだが、不肖、不遜を顧みずまったく同じセリフをフレデリカさんに捧げたい。降参!参りました。この色香とフェロモンで遊びごころいっぱいのくせに手を出すと不思議なまじめさでさっと逃げる。なんだこいつは?男は迷う。メッツォだから可愛いばかりでもない。急にオトナになってみたりもする。なんだこいつは?またまた男は迷う。リチャード・スティルウェルは、なんでカラヤンがこんな草食系のペレアスを起用したんだと思うほど頼りないが、見事にメリザンドに食われて籠絡されているのを聴くとそういう配役だったかと納得する。ゴローのホセ・ファン・ダムは当たり役だ。このオペラほぼ唯一のTuttiである恋の語らいとキスの場面、そこに背後から闖入して弟を刺し殺すシーンは圧巻であり、そんな罪を負ってしまうことになるメリザンドという不思議娘への愛憎の表現がリアルである。年甲斐なくやはりメリザンドの色香に迷う親父アルケル役はルッジェロ・ライモンディだ。その貫録はメリザンドの死、メーテルリンクの戯曲の主題である静かな死の場面で舞台を圧する。ここをこんなに深みを持って歌った人を他に知らない。

そして忘れてはいけないのがカラヤンとベルリン・フィルの演奏だ。ヘルベルト・フォン・カラヤンは本名をカラヤノプーロスというギリシャ人の血筋でゲルマン人ではない。オーストリア出身のドイツ系指揮者としてレパートリーを築いてきたが、ラテン系の音楽に対する思いは強かったのではないか。僕は彼のラヴェル、ドビッシーは評価しないが、歌の入った場合は違う。彼はやはりオペラハウスで育った人だ。声を縫い込んだ特異なオーケストラ曲であるペレアスでこそ彼は自分の究極の美意識を実現できたのではないか。

そうとしか考えようのない空前絶後といっていい絶美の管弦楽演奏はドラマの抑揚をなまめかしい生き物のように歌い上げ、シュターデの声といっしょにフェロモンを発している!こんなオーケストラ演奏を僕は後にも先にも人生一度も耳にしたことはない。それはカラヤンの解釈なのだが、数多ある彼の指揮でもベルリン・フィルがこれほど敬服して真摯に録音に残したということ自体が驚嘆に値する事実であり、これが聴けないとなったら僕は余生に不安になるしかない。それほどのものなのである、これは。

しかしである。やっぱり、この演奏の魅力はメリザンドなのだ。これに抵抗するのはとても困難である。僕はこのカラヤン盤を「不思議ちゃん幻想 物語」の最右翼として永遠に座右に置くことになるだろう。

(補遺)

アンセルメ/ スイス・ロマンド管弦楽団、ジュネーヴ大劇場合唱団による1964年録音は悪くない。メリザンドのエルナ・スポーレンバーグはバーンスタイン / LSOおよびクーベリック/ BRSOのマーラー8番にも起用されており、アンゲルブレシュトがPOを振った録音のペレアスであるカミーユ・モラーヌと純情そうなお似合いのコンビを演じている。オケのフランス的な香りをDeccaの録音陣が良くとらえているのを評価したい。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」

2014 FEB 5 12:12:09 pm by 東 賢太郎

日露戦争終結(1905年9月5日)

ロシア第1次革命終結(1907年6月19日)

火の鳥(1910年6月25日、パリで初演)

ペトルーシュカ(1911年6月13日、パリで初演)

春の祭典(1913年5月29日、パリで初演)

第1次世界大戦勃発(1914年6月28日、サラエボ)

世界はロシアが大きく突き動かしていました。日露戦争敗戦により南下政策を断念して汎スラブ主義へ舵を切ったロシアの矛先がバルカンへ向かいます。それが汎ゲルマンのドイツや、やはりバルカン侵略をもくろむオーストリア・ハンガリー帝国との対立を生んで第1次世界大戦の引き金となったのは言うまでもありません。そんな激動の中で、当のロシアのバレエ団であるバレエ・リュスが夏季にパリ公演を行うために作曲依頼してできたのが上記の「ストラヴィンスキー3大バレエ」です。そしてこの3曲がその後の音楽史を大きく突き動かすことにもなったのです。

バレエ・リュス(1909-1929年)はマリンスキー劇場、ボリショイ劇場の夏季休暇中の海外引っ越し公演だけを主催する団体でロシアでの活動はありません。人類初の世界大戦勃発直前という緊迫した時勢なのに、ベル・エポックのパリにはそんな需要があったというのには驚きます。花のパリは伊達ではない。フランス人の異国好きもうかがえ、現在はそれがさらに東の日本のアニメに来ているという歴史的脈絡も透けて見えますね。バレエ・リュスはセルゲイ・ディアギレフ(1872-1929、左)というロシア人の辣腕プロモーターの求心力でのみ成り立っていた「ツアー劇団」で彼の死とともに消えました。フォーキン、ニジンスキー、バランシンという伝説的ダンサーが舞い、ピカソ、ルオー、ブラック、ユトリロ、キリコ、マティス、ミロというキラ星のような画家が舞台や衣装を飾るという豪華さです。音楽はドビッシー、ラヴェル、サティ、プロコフィエフ、ファリャ、レスピーギ、グラズノフ、F・シュミットなどが担当し、ここに無名の若手ストラヴィンスキーも名を連ね、委嘱されてできたのが3大バレエです。ちなみにココ・シャネルも活躍した一人です。ディアギレフ自身もリムスキー・コルサコフに弟子入りして作曲家をめざしたのですが挫折して経営の道に入りました。彼に作曲の才能がなかったことを後世の我々は感謝しなくてはなりません。

バレエ・リュス(1909-1929年)はマリンスキー劇場、ボリショイ劇場の夏季休暇中の海外引っ越し公演だけを主催する団体でロシアでの活動はありません。人類初の世界大戦勃発直前という緊迫した時勢なのに、ベル・エポックのパリにはそんな需要があったというのには驚きます。花のパリは伊達ではない。フランス人の異国好きもうかがえ、現在はそれがさらに東の日本のアニメに来ているという歴史的脈絡も透けて見えますね。バレエ・リュスはセルゲイ・ディアギレフ(1872-1929、左)というロシア人の辣腕プロモーターの求心力でのみ成り立っていた「ツアー劇団」で彼の死とともに消えました。フォーキン、ニジンスキー、バランシンという伝説的ダンサーが舞い、ピカソ、ルオー、ブラック、ユトリロ、キリコ、マティス、ミロというキラ星のような画家が舞台や衣装を飾るという豪華さです。音楽はドビッシー、ラヴェル、サティ、プロコフィエフ、ファリャ、レスピーギ、グラズノフ、F・シュミットなどが担当し、ここに無名の若手ストラヴィンスキーも名を連ね、委嘱されてできたのが3大バレエです。ちなみにココ・シャネルも活躍した一人です。ディアギレフ自身もリムスキー・コルサコフに弟子入りして作曲家をめざしたのですが挫折して経営の道に入りました。彼に作曲の才能がなかったことを後世の我々は感謝しなくてはなりません。

「火の鳥」は19世紀ロシアのロマン主義を色濃く残した音楽で、革新的な音も聞こえますが大半がリムスキー・コルサコフの引力圏内に留まっています。それが1年後のペトルーシュカになるとドビッシーに近接し、オーケストレーションは「夜想曲」、管弦楽のための映像の「イベリア」など、ピアノは前奏曲第1、2集を思わせる書法を感じさせます。しかしそれでもメロディーに依存した音楽という性格は火の鳥をひきずっていて、リズムより和声と旋法で新奇さを出す方向性には19世紀の残像があります。

それがさらに1年後の「春の祭典」になると音楽の主要言語としてのメロディーはほぼ姿を消して無機的なイディオムと化し、それに代わってリズムとクラスター化した不協和音による新しい音楽言語によって前作までとは別世界の音楽へと進化します。ドビッシーがペトルーシュカに好意的で「パルシファル以来の作品」とまで持ち上げていながら、春の祭典にいたると一転して「非音楽的な手段によって音楽を作ろうとしている」と批判したのはその2曲の間に横たわる断層の大きさを物語ります。

昨日59歳になった僕が、41年前、18歳だった1973年に初めて買ったペトルーシュカのLPはピエール・モントゥー指揮ボス トン交響楽団(右)でした。ブーレーズ盤は74年発売だからまだ出ていなかったのです。その時点でアンセルメの火の鳥、ブーレーズの春の祭典をすでに持っていて、この曲も何かで耳にはしていたと思いますがその2曲ほど魅かれていなかったかもしれません。人形とはいえペトルーシュカが殺される残酷なストーリー、耳をつんざくトランペット、無機的なドラム、あからさまな複調なんかがあまりピンとこなかったと記憶しています。

トン交響楽団(右)でした。ブーレーズ盤は74年発売だからまだ出ていなかったのです。その時点でアンセルメの火の鳥、ブーレーズの春の祭典をすでに持っていて、この曲も何かで耳にはしていたと思いますがその2曲ほど魅かれていなかったかもしれません。人形とはいえペトルーシュカが殺される残酷なストーリー、耳をつんざくトランペット、無機的なドラム、あからさまな複調なんかがあまりピンとこなかったと記憶しています。

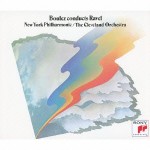

この曲の神髄に触れるにはやはり翌年にこれ(左)の洗礼を浴びる必要がありました。待ちに待ったブーレーズ盤。わくわくしながらこれに針を落とすといきなり光のシャワーのように部屋にあふれ出た「謝肉祭の市場」!直撃のKOパンチを食らい、一気にこの曲のとりこになるしかありませんでした。つやつやと磨き抜かれた完璧なピッチの音が見事な音響バランスと透明感で鳴る。広い音場にドーンと響く締まりある低音、虹の色が見えるような木管、金管の倍音。確信をこめた縁取りで躍動するリズム。祭典がクリーヴランドOだったのに対しこちらはニューヨーク・フィルで、禁欲的な凝縮感は一歩譲る感じがあるものの、これも歴史的名盤であることは間違いないでしょう。これを聴いて以来ペトルーシュカというとまずこれが頭に浮かんでしまい、以後は常にこれと比べて聴くという運命に陥ることになりました。

この曲の神髄に触れるにはやはり翌年にこれ(左)の洗礼を浴びる必要がありました。待ちに待ったブーレーズ盤。わくわくしながらこれに針を落とすといきなり光のシャワーのように部屋にあふれ出た「謝肉祭の市場」!直撃のKOパンチを食らい、一気にこの曲のとりこになるしかありませんでした。つやつやと磨き抜かれた完璧なピッチの音が見事な音響バランスと透明感で鳴る。広い音場にドーンと響く締まりある低音、虹の色が見えるような木管、金管の倍音。確信をこめた縁取りで躍動するリズム。祭典がクリーヴランドOだったのに対しこちらはニューヨーク・フィルで、禁欲的な凝縮感は一歩譲る感じがあるものの、これも歴史的名盤であることは間違いないでしょう。これを聴いて以来ペトルーシュカというとまずこれが頭に浮かんでしまい、以後は常にこれと比べて聴くという運命に陥ることになりました。

3管編成の1947年版と4管編成の1911年版がありますが、火の鳥ほど決定的な差はありません。オリジナルの11年版をお薦めしますが、演奏さえ良ければあまりこだわる必要はないと思います。バレエ音楽なのでストーリーがあり、それなりに有名ですが僕はあんまり興味も知識もありません。ネットで調べられればいくらも出てきますので悪しからず。今回、本稿を書くために35種類あるペトルーシュカから好きだったものを片端から聴きました。そして、今は3大バレエのうちでこのピアノ付ラプソディのような音楽が一番楽しめるかもしれないなと気がつきました。

若いころのクリストフ・フォン・ドホナーニがハンブルグ国立管弦楽団に稽古をつけてる録画がありました。これは面白い(ドイツ語ですが)。ストラヴィンスキーのスコアがよくわかります。初めての方も、指揮者がただ棒を振っているのではないことが分かりますよ。本番の全曲が続くのでぜひ全部お聴きください(1911年版ではなくコンサートバージョンですが)。79年当時はこの曲にドイツのオケがあまり慣れてない感じがするのが興味深いです。

ドホナーニはハンガリーの高名な作曲家兼ピアニスト兼教師であるエルンスト・フォン・ドホナーニの息子です。指揮者としては当たり前のことをしていますが彼なりの頭の切れ、記憶力、運動神経を感じますね。

しかしながら、この演奏は筋肉質で決して悪くはありませんが、ブーレーズほどの図抜けた煌めきはありません。このレベルの人であっても上には上があるということです。ブーレーズの耳の良さは常人の域でなく、練習は一切の妥協や手抜きなしでオケとは緊張関係に終始したそうです。来日してN響とトリスタンを練習した時には一触即発だったと伝えられます。そうでなければあんな音は出ないと思います。

僕のCD棚は7000枚ぐらいが作曲家別に整理されていて、作曲家は出身国別に分類されています。ドイツ人、ロシア人、チェコ人、フランス人…というように。出身国だからヘンデルはドイツ区画に在ります。決してそう意識したわけではないのですが、そのルールに一つだけ例外があって、ストラヴィンスキーはロシアではなくフランス区画の、ラヴェル、ドビッシーの下に位置していることを ”発見” しました。なんと、僕の潜在意識下ではフランス音楽だったわけです。

3大バレエの内で今の僕がフランス音楽的感性がいいなと思うのは断然ペトルーシュカです。冒頭にドビッシーの影響が濃いと書きましたが、ペトルーシュカの部屋、乳母の踊りのオーケストレーションのソノリティなどとてもフランス的であって、後者の木管の書法がラヴェルに影響してダフニスとクロエ(1912年6月8日、パリで初演)の「夜明け」になったのではと想像してしまうほどです。火の鳥では個々の音に旋律、和声として機能的な意味がありましたが、ここではそれを喪失してもはやコラージュの素材、部品という存在になっており、総体としてタペストリーになっているという性質の音に変容しているのです。

そういう音楽はワーグナーのトリスタン、パルシファルに発した書法をドビッシーが牧神午後への前奏曲にて試行し、夜想曲、海、遊戯へと至りますが、他人の手で顕著に記譜された例こそがこのペトルーシュカであり、フランスではフローラン・シュミット、オリヴィエ・メシアン、イタリアでオットリーノ・レスピーギ、アメリカでアーロン・コープランドに伝わっていきます。興味深いことにストラヴィンスキー自身は次作の春の祭典に一見コラージュ手法と見える楽譜を書きますが、それはタペストリーというよりは「和音とリズム」を複合単位としたクラスター手法において連続する和音の各音を別楽器に非連続的に分散した結果としてのコラージュという、上記の脈絡とは違った方向に進化しています。この方向の帰結に「三楽章の交響曲」、「結婚」という傑作が現れるのです。

3大バレエの中でも特にペトルーシュカという作品が音楽史に残したDNAがいかに独特で偉大なものであることがおわかりいただけるでしょうか。フランス系の大指揮者クリュイタンス、ミュンシュ、パレー、マルティノンに録音があるのかどうかよく知りませんがモントゥー、アンセルメ、ブーレーズがフランス的感性、知性にあふれる解釈を残してくれたのが幸いです。特に今回の聴きなおしでは初演者ピエール・モントゥーの3種類の演奏が印象に残りました。ファースト・チョイスとしては冒頭のボストンSO盤がオケの性能が高く録音も優秀でお薦めです。

ピエール・モントゥー / パリ音楽院管弦楽団

初演のときオケがこう鳴ったのではと想像させる音が聴けます。タペストリーでのフランス風木管の華奢でエッジのある音色は、作曲者がこれをイメージしたと思える色彩にあふれています。ロシア人によるロシア的な楽想の音楽なのにパリでフランス人によって演奏されることを予定していた音楽史上でも異色の作品が3部作であり、これらをロシアの無骨なオケでやるのはお門違いということもわかります。

初演のときオケがこう鳴ったのではと想像させる音が聴けます。タペストリーでのフランス風木管の華奢でエッジのある音色は、作曲者がこれをイメージしたと思える色彩にあふれています。ロシア人によるロシア的な楽想の音楽なのにパリでフランス人によって演奏されることを予定していた音楽史上でも異色の作品が3部作であり、これらをロシアの無骨なオケでやるのはお門違いということもわかります。

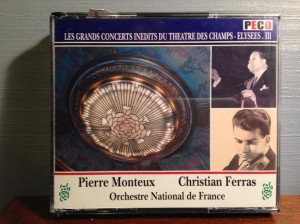

ピエール・モントゥー / フランス国立管弦楽団

オケの勘違いミスもご愛嬌のライブ録音。「ペトルーシュカの亡霊」のホルンはよれよれでトランペットのソロも危なっかしく、春の祭典なら真っ先にボツの演奏なのですが、そういうことが許せてしまうのがペトルーシュカです。この曲が現代音楽であった息吹を感じることができるという意味でこれは時々じっくりと聴いています。

オケの勘違いミスもご愛嬌のライブ録音。「ペトルーシュカの亡霊」のホルンはよれよれでトランペットのソロも危なっかしく、春の祭典なら真っ先にボツの演奏なのですが、そういうことが許せてしまうのがペトルーシュカです。この曲が現代音楽であった息吹を感じることができるという意味でこれは時々じっくりと聴いています。

アンタール・ドラティ / ミネアポリス交響楽団

知的興奮をそそる名演です。並録の春の祭典を同曲の稿で絶賛しましたが、同じ路線の快速で音響の重心の高いハイドン的なストラヴィンスキーです。因習的な解釈は歯牙にもかけていませんが、なるほどそうも解釈できるのかと感服する説得力があり、ドラティの眼力の凄さに圧倒される思いです。オケは心服して自信を持ってついて行っている感じがスピーカーからうかがえます。こんな指揮者は絶えて久しいですね。

コリン・デイヴィス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

デイヴィスの同オケによる3部作はスタンダードとしてどなたにでもお薦めできる名演奏です。とにかくオケの技術、音色、ホール音響の3拍子が最高水準でそろっている上に指揮者の解釈もきわめて穏当で模範的であり、非難する部分が全く見当たりません。ブーレーズが冷たくて肌に合わない方でもこれは人肌を感じることができるでしょう。サー・コリンの最高傑作と思います。

デイヴィスの同オケによる3部作はスタンダードとしてどなたにでもお薦めできる名演奏です。とにかくオケの技術、音色、ホール音響の3拍子が最高水準でそろっている上に指揮者の解釈もきわめて穏当で模範的であり、非難する部分が全く見当たりません。ブーレーズが冷たくて肌に合わない方でもこれは人肌を感じることができるでしょう。サー・コリンの最高傑作と思います。

追加いたします(16年1月13日~)

マウリツィオ・ポリーニ(p)

アルトゥール・ルービンシュタインの委嘱で書かれたピアノ版(ペトルーシュカより3章)です。

- 第1楽章:第1場より「ロシアの踊り」

- 第2楽章:第2場より「ペトルーシュカの部屋」

- 第3楽章:第3場より「謝肉祭」

大学のころこれが出て、凄いピアニストが出てきたといささかびっくりしたものです。以来ポリーニというとこれとショパンのエチュードとブーレーズのソナタというイメージが定着しました。

ルドルフ・アルベルト / セント・ソリ管弦楽団

大変素晴らしい。聴くたびに興奮を禁じ得ない。このオケはパリ音楽院O、コンセールラムルーO等の楽員による録音用臨時編成らしいが技術は問題なく上級である。ピアノはイヴォンヌ・ロリオでこれもうまく、木管がこれほど細部までカラフルな音色をふりまく録音もそうはない。メシアンの「異国の鳥たち」の初演を指揮したアルベルトはフランクフルト生まれのドイツ人で指揮ぶりは明晰でリズムのエッジも立っているのがペトルーシュカにまことにふさわしい。録音がこれまた明晰で透明。楽器の質感、色彩感いっぱいにクリアに再現され、オーケストラピットを間近で覗き込みながら聴くような心ときめく音楽。i-tunesにあるのでお薦めしたい。

大変素晴らしい。聴くたびに興奮を禁じ得ない。このオケはパリ音楽院O、コンセールラムルーO等の楽員による録音用臨時編成らしいが技術は問題なく上級である。ピアノはイヴォンヌ・ロリオでこれもうまく、木管がこれほど細部までカラフルな音色をふりまく録音もそうはない。メシアンの「異国の鳥たち」の初演を指揮したアルベルトはフランクフルト生まれのドイツ人で指揮ぶりは明晰でリズムのエッジも立っているのがペトルーシュカにまことにふさわしい。録音がこれまた明晰で透明。楽器の質感、色彩感いっぱいにクリアに再現され、オーケストラピットを間近で覗き込みながら聴くような心ときめく音楽。i-tunesにあるのでお薦めしたい。

(こちらへどうぞ)

バルトーク「管弦楽のための協奏曲」Sz116

2014 JAN 29 20:20:39 pm by 東 賢太郎

この曲は17歳、高校2年の時にユージン・オーマンディーのLP(写真上)を買って以来だから42年のおつき合いになる。聴くたびに高校のクラス会気分だ。クラシック好きの間では略して「オケコン」と呼ばれるようで、そういう人たちはショスタコーヴィチの8番を「タコハチ」とも呼んでいるらしい。まあどうでもいいがあまりお品は良くない気がする。

このLPがあまりに素晴らしく、一気にこの曲にハマってしまった。すると違う演奏が聴きたくなる。そこでジョージ・セルのを買う。正確には、右の写真の「これがバルトークだ」なる2枚組のLPにセルのが入っていたわけだが。硬式野球部員のくせに家ではバルトークに熱中していた。もちろん部員にクラシックを聴く奴などいない。我ながらとても変な高校生だった。勉強は当然お留守だった。

このLPがあまりに素晴らしく、一気にこの曲にハマってしまった。すると違う演奏が聴きたくなる。そこでジョージ・セルのを買う。正確には、右の写真の「これがバルトークだ」なる2枚組のLPにセルのが入っていたわけだが。硬式野球部員のくせに家ではバルトークに熱中していた。もちろん部員にクラシックを聴く奴などいない。我ながらとても変な高校生だった。勉強は当然お留守だった。

これを聴いてひっくり返った。第5楽章の僕が最も好きな弦がゴワゴワやって盛り上がる部分がばっさりとカットされているではないか!これはいけない。作曲家ピューリタンである僕としては許し難い暴挙だ。ところが、この楽章、エンディングの部分はバルトーク自身が書き直したものだっということを知る。当時のアメリカの聴衆のレベルでは、ゴワゴワのまま唐突に終わってしまうオリジナルのエンディングはウケが悪かった。そこで仕方なく「あれ」を書いた。バルトークさんありがとう。断言しよう。そうやってできた「あれ」は古今東西、人類の書いたあらゆる音楽のエンディングの中で最高にカッコいいものであると僕は確信している。この曲をまだ知らないかた、「あれ」を聴くためだけにそこまでの40分をじっとガマンする価値すらある。

これが「あれ」のスコアだ。全曲の最終頁である。ファゴット、チューバを除く全ての楽器が頂点へ登りつめるのと逆行してファ・ド・ファと下るティンパニの打ち込み!何度聴いても興奮する。この前のページからをこれを僕がピアノで弾いてガン!と終ると、まだ言葉をしゃべる前の長女がキャッキャいって喜んでくれ、父娘のコミュニケーションツールにもなっていた。

バルトークは第2次大戦のため(というよりナチスを避け)アメリカに亡命を余儀なくされた。彼のような人があの国に住んでどんな思いがしたか、はるかに低次元だが似た思いをした僕には想像できる。その逆にアメリカ人にとっても、彼の音楽を理解するのはとうてい無理だった。「自分の音楽はここでは全く演奏されない。不幸なことだ。それは自分にではないが。」と彼はつぶやいた。

難民になった彼を救おうという人が現れる。そこがアメリカのいいところだ。ボストン交響楽団の音楽監督セルゲイ・クーセヴィツキーは当時は大枚の1000ドル小切手を用意してバルトークに自分のオーケストラのための新作を委嘱し、もう作曲の筆を折りかかっていたバルトークを奮い立たせた。そうしてできた曲がこの「管弦楽のための協奏曲」だ。

Concerto for X、とは「Xを独奏楽器として管弦楽が伴奏する音楽」の意味だ。従って、X=管弦楽とは「管弦楽を独奏楽器として管弦楽が伴奏する音楽」である。これは裏を返せば「ソリストのいない協奏曲」ということだ。オケ自身がソリスト級のうまさだ。具が乗ってない「かけそば」でもうまいですよねと蕎麦屋を持ち上げた、バルトーク一流の乾いたユーモアによるクーセヴィツキ―への謝辞ではないかと思う。

作曲者がエンディングを改訂するのも仕方ない。生活のための曲なのだ。アメリカ人に理解されなくては目的を達しない。故国ハンガリーの後輩であり、アメリカ移民としては先輩だったセルにとっても思いは同じだったろう。65年の録音だが彼の編曲したバージョンこそが「アメリカ大衆向け」であり、バルトーク作品の人気をあげてくれるだろうという彼なりの経験と信念があったと解釈したい。

ジョージ・セル(右)は僕の最も尊敬する指揮者のひとりだ。3歳!!でウィーン音楽院に入った人類史に残る神童であり、彼を尊敬するカラヤンが緊張のあまりに会っても口すらきけなかった人である。我々如き市井の凡人が彼の判断にどうのこうの言うのもおこがましいのだが、しかし、やっぱりだめだ。あそこは原曲どおりやるべきだ。皆さんにもそれを聴いて欲しい。今どきバルトークの人気取りなんかいるはずもない。「あれ」は本人の作だが他人の編曲は許されるべきでないのだ。ついでだが村上春樹の小説「1Q84」にこのセル盤が書かれていて、これが広く聴かれているらしい。村上氏にはセル盤が思い出なのだろうが、これで覚えてしまった人はオリジナルを聴いて僕のようにひっくり返るはずだ。小説に感動したからその思い出として聴きたいという、韓流ドラマのロケ地ツアー気分の人に何かいおうという気は毛頭ないが、真の音楽好きになる人たちに対しては実に罪作りなことである。

ジョージ・セル(右)は僕の最も尊敬する指揮者のひとりだ。3歳!!でウィーン音楽院に入った人類史に残る神童であり、彼を尊敬するカラヤンが緊張のあまりに会っても口すらきけなかった人である。我々如き市井の凡人が彼の判断にどうのこうの言うのもおこがましいのだが、しかし、やっぱりだめだ。あそこは原曲どおりやるべきだ。皆さんにもそれを聴いて欲しい。今どきバルトークの人気取りなんかいるはずもない。「あれ」は本人の作だが他人の編曲は許されるべきでないのだ。ついでだが村上春樹の小説「1Q84」にこのセル盤が書かれていて、これが広く聴かれているらしい。村上氏にはセル盤が思い出なのだろうが、これで覚えてしまった人はオリジナルを聴いて僕のようにひっくり返るはずだ。小説に感動したからその思い出として聴きたいという、韓流ドラマのロケ地ツアー気分の人に何かいおうという気は毛頭ないが、真の音楽好きになる人たちに対しては実に罪作りなことである。

第5楽章のテーマは民族音楽っぽいが、ルーマニア系米国人の指揮者ローレンス・フォスターが「あれはキューバのダンス音楽だ。バルトークはキューバへ行って伝統音楽に夢中になったのだ。」と語っている。またピエール・ブーレーズも面白いことを言っている。第5楽章の弦のヴィルトゥオージティはアメリカのオーケストラ由来のものだということだ。当時の欧州のオケの弦はこれが弾けるほどうまくなかったという。アメリカの美点を探そうと努力したバルトークが見つけたのがそれだったとすると、オケにそれを仕込んだトスカニーニ、ストコフスキー、クーセヴィツキーたちに敬意を払ったということでもある。そう考えれば、その中にジョージ・セルがいても不思議ではなく、セルの編曲もそういうコンテクストのなかで了解されていたのかもしれない。

僕はこの曲の第5楽章を10年以上前にシンセサイザーと電子ピアノでMIDI録音した。スコアの全音符を鍵盤で弾くのは気が遠くなるぐらい大変であり、確かにその弦セクションの録音は至難の業だった。結局終楽章を完成するだけで3か月ぐらいはかかった。サラリーマンをしながらだから仕方ないが、そういう自分の手仕事感覚から推察して、バルトークが全曲を8週間で作曲したという事実の重みがずっしりと自覚できる。偉人の仕事とは自分の仕事の領域に落として比較して初めて正当に評価できるのだと思う。

大変悔しいのは、この曲のピアノソロ編曲があるのだがその楽譜が手に入らないことだ。オーケストラスコアをピアノで弾く訓練はしていない。だからピアノ譜が必要だ。右はそれをバルトークの弟子であるジョルジュ・シャンドールが弾いた録音である。面白い。第3楽章など是非弾いてみたいが能力のなさを嘆くのみである。

その第5楽章がこれだ。

実演では最も印象的だったのがチェリビダッケが1977年10月18日に初来日して読響を振ったものだ。東京文化会館は熱気に包まれ会場には武満徹さんや吉田秀和さんの顔も見えた。これについてはどこかで書く。もうひとつ、これも東京だ。2006年2月にヤン=パスカル・トルトゥリエが都響を振ったもの(サントリーホール)。これはかつてライブで聴いたこの曲の最高の演奏だった。

僕が好きなCDを挙げておく。初めての方、セル盤はやめたほうがいい。以下のどれかを探してまずオーソドックスに曲を覚えることをお薦めする。セルの名演はそれから味わうのが順路だろう。

ユージン・オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団

旧盤(3回録音した2度目)のほうだ。新盤(RCA)は落ちる。60年ごろまで全米オケのトップはニューヨーク、ボストン、シカゴ、フィラデルフィアの4つだった。ニューヨークではバーンスタイン、シカゴではライナー、フィラではオーマンディーがこれを振った。肝心のボストンではモントゥー、ミュンシュのフランス系がこれを振らず小澤を待つことになる。やはり愛情を持って振ったのはライナー、オーマンディー、セル、ショルティというハンガリー移民たちだ。このオーマンディーはバルトークのスコアに最も忠実に、しかも最高度の名技で演奏した記念碑的録音である。「あれ」部分のスコアをよく見ていただきたいがテンポ変化は一切書かれていない。にもかかわらずドドドミ♭-ド-のファンファーレでまず減速し、最後の2小節でさらに減速する恣意的な演奏が非常に多い。オーマンディーはそれが全くないのが全曲にわたる作曲家への敬意と一貫したポリシーを象徴している。これが終楽章だ、記載がないがまぎれもなくこれぞ旧盤である。

旧盤(3回録音した2度目)のほうだ。新盤(RCA)は落ちる。60年ごろまで全米オケのトップはニューヨーク、ボストン、シカゴ、フィラデルフィアの4つだった。ニューヨークではバーンスタイン、シカゴではライナー、フィラではオーマンディーがこれを振った。肝心のボストンではモントゥー、ミュンシュのフランス系がこれを振らず小澤を待つことになる。やはり愛情を持って振ったのはライナー、オーマンディー、セル、ショルティというハンガリー移民たちだ。このオーマンディーはバルトークのスコアに最も忠実に、しかも最高度の名技で演奏した記念碑的録音である。「あれ」部分のスコアをよく見ていただきたいがテンポ変化は一切書かれていない。にもかかわらずドドドミ♭-ド-のファンファーレでまず減速し、最後の2小節でさらに減速する恣意的な演奏が非常に多い。オーマンディーはそれが全くないのが全曲にわたる作曲家への敬意と一貫したポリシーを象徴している。これが終楽章だ、記載がないがまぎれもなくこれぞ旧盤である。

ゲオルグ・ショルティ / シカゴ交響楽団

オーマンディーと双璧の身の毛もよだつ快演である。録音の良さではこちらに分がある。ショルティはこの録音にあたって国会図書館で自筆スコアまで調べているように演奏に対するコミットメントが半端ではない。シカゴ響の威力は全開であり第1楽章の金管からして世界に冠たる響きを堪能することができる。第2楽章の対の遊びの見事な音程、第3楽章の暗く沈んだ弦の歌、第4楽章の不思議な和声の移ろい、そして終楽章の全員がソロイストであるような驚異的な合奏によるアレグロの疾走など、聴きどころを挙げたらきりがない。そして5楽章エンディングもオーマンディと同じくスコアのままだ。全曲にわたってティンパニの力量が実にモノを言っているのも特筆ものである。

オーマンディーと双璧の身の毛もよだつ快演である。録音の良さではこちらに分がある。ショルティはこの録音にあたって国会図書館で自筆スコアまで調べているように演奏に対するコミットメントが半端ではない。シカゴ響の威力は全開であり第1楽章の金管からして世界に冠たる響きを堪能することができる。第2楽章の対の遊びの見事な音程、第3楽章の暗く沈んだ弦の歌、第4楽章の不思議な和声の移ろい、そして終楽章の全員がソロイストであるような驚異的な合奏によるアレグロの疾走など、聴きどころを挙げたらきりがない。そして5楽章エンディングもオーマンディと同じくスコアのままだ。全曲にわたってティンパニの力量が実にモノを言っているのも特筆ものである。

これがショルティの全曲だ。

カレル・アンチェル / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

見事な音程とアーティキュレーションの弦、決然と打ち込むティンパニ。第1楽章からいきなり筋肉質の音楽に圧倒される。これほどベートーベンの音楽のような彫りの深い造形で鳴らされるのはあまりない。第2楽章はセクションごとの名技をさっそうと披露して駈けぬける演奏がはやりだが、ここでは遅めのテンポでじっくりと合奏を味わわせる。第3楽章は不思議な緑の沼から霧が湧き立つ。黄泉の国の鳥たちが静かに飛び交う神秘の情景だ。シューマン3番の稿に書いた最後の不吉な2和音が重たい。第4楽章は木質の木管が活き、弦の望郷の旋律が美しい。ショスタコヴィッチ7番を揶揄した部分も羽目を外さない。終楽章。実に音楽的だ。腕と勢いで圧倒しようという安易な計略に流れない。エンディングはいったん減速するがそこから一切の安物風情なく、大人の風格で決然と終結する。実にすばらしい!

見事な音程とアーティキュレーションの弦、決然と打ち込むティンパニ。第1楽章からいきなり筋肉質の音楽に圧倒される。これほどベートーベンの音楽のような彫りの深い造形で鳴らされるのはあまりない。第2楽章はセクションごとの名技をさっそうと披露して駈けぬける演奏がはやりだが、ここでは遅めのテンポでじっくりと合奏を味わわせる。第3楽章は不思議な緑の沼から霧が湧き立つ。黄泉の国の鳥たちが静かに飛び交う神秘の情景だ。シューマン3番の稿に書いた最後の不吉な2和音が重たい。第4楽章は木質の木管が活き、弦の望郷の旋律が美しい。ショスタコヴィッチ7番を揶揄した部分も羽目を外さない。終楽章。実に音楽的だ。腕と勢いで圧倒しようという安易な計略に流れない。エンディングはいったん減速するがそこから一切の安物風情なく、大人の風格で決然と終結する。実にすばらしい!

僕の持っている24種から追加で選ぶ。

フリッツ・ライナー / シカゴ交響楽団

ショルティ盤はこれがベースにあって成しえた。ちなみに天下の名演であるライナーの弦チェレはクーベリックがCSOを振った見事な演奏を聴けば技術的にはすでにモノラル期に完成していたことがわかる。このオケコン、アンサンブルの精度はショルティに一歩譲るが、高度な演奏技術とゆるぎない指揮者の解釈が確定した上での余裕からくるライブのような流動感はこっちのほうがある。選択は好みの問題だ。

ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ゲオルグ・ショルティ / ワールド・オーケストラ・フォア・ピース

もお薦めできる。

(こちらにどうぞ)

ラヴェル「ダフニスとクロエ」の聴き比べ

2013 DEC 12 23:23:20 pm by 東 賢太郎

32種のダフニスを持っていますが、ブログを書いた記念に代表的なものをスコアを見ながら聴きなおしてみました。

ひとつだけ加えておきますと、この曲はラヴェルが編んだ組曲版が2つ存在します。第1組曲の方が第1部の途中から第2部の終わりまで。第2組曲は第3部そのまま(導入部を省略)ですが合唱を省いて楽器に置き換えられてしまいました。ロシアバレエ団の経費節減につきあったわけで、ボロディンの「ダッタン人の踊り」がやはり同バレエ団の舞台にかかると「合唱なし版」という憂き目にあっています。ところで、ラヴェルがダフニスの5拍子の終曲「全員の踊り」を書いている最中、いつも「ダッタン人」のスコアがピアノの譜面台に置かれていたそうです。確かにどことなく似ています。ムソルグスキーの「展覧会の絵」の管弦楽編曲もするなどロシア趣味がラヴェルにあったのは興味深いことです。

ピエール・モントゥー / ロンドン交響楽団

モントゥーは当曲の初演者です。まず音価の取り方が正確、妥当なのが耳をひきます。誰も聴いたことのない段階でスコアを研究し音にした痕跡が感じられ、僕のようなタイプのリスナーにはとても気になる演奏をしています。例えば「夜明け」のピッコロのパッセージ(下の楽譜)の音価は雰囲気先行でいい加減な演奏が横行していますが、これが本物。そういう細部は忘れたとしても、どことなくオーセンティックな、1912年のパリのシャトレ座ではダフニスはこう鳴り、ラヴェルもこれを聴いたのだろうというという風情が感じられるのです。オケから立ちのぼる気品と

モントゥーは当曲の初演者です。まず音価の取り方が正確、妥当なのが耳をひきます。誰も聴いたことのない段階でスコアを研究し音にした痕跡が感じられ、僕のようなタイプのリスナーにはとても気になる演奏をしています。例えば「夜明け」のピッコロのパッセージ(下の楽譜)の音価は雰囲気先行でいい加減な演奏が横行していますが、これが本物。そういう細部は忘れたとしても、どことなくオーセンティックな、1912年のパリのシャトレ座ではダフニスはこう鳴り、ラヴェルもこれを聴いたのだろうというという風情が感じられるのです。オケから立ちのぼる気品と 風格がそう思わせるのかもしれません。ひとつだけ気になることは練習番号196でテンポが落ちることですが、彼がアムステルダム・コンセルトヘボウを振ったライブ盤ではそれがほとんどなく理由がわかりません。後者はいま手に入るかどうか知りませんが、変幻自在なニュアンスと熱気があり、この曲がお好きな方は探してでもお買いになって損はないでしょう。これがアムステルダム盤(Live recording, Amsterdam, 23.June.1955)です。

風格がそう思わせるのかもしれません。ひとつだけ気になることは練習番号196でテンポが落ちることですが、彼がアムステルダム・コンセルトヘボウを振ったライブ盤ではそれがほとんどなく理由がわかりません。後者はいま手に入るかどうか知りませんが、変幻自在なニュアンスと熱気があり、この曲がお好きな方は探してでもお買いになって損はないでしょう。これがアムステルダム盤(Live recording, Amsterdam, 23.June.1955)です。

アンドレ・クリュイタンス / パリ音楽院管弦楽団

ファンが多く当曲の決定盤とされるようですが僕の印象では緻密でなく芝居がかっていてオケのコントロールがやや甘いように思います。例えば、練習番号172のヴィオラ、チェロとユニゾンで重なるフルートのppのヘ音は低音域でよく響きます。それをあえて使うあたりがラヴェルの管弦楽法の妙で、シンセでここのフルートを演奏してみて感嘆しました。しかし当盤ではフルート奏者が無神経なヴィヴラートをかけオーボエの精妙な和声を台無しにしています。クリュイタンスはそういうことはお構いなしですがテンポやダイナミクスのメリハリは上手で説得力に富んでおり、「夜明け」で日の出とともに鳥があちこちでさえずりあたりがざわざわしてくる場面の生命感はこれが一番です。最後は納得させられてしまうという演劇型の演奏です。

ファンが多く当曲の決定盤とされるようですが僕の印象では緻密でなく芝居がかっていてオケのコントロールがやや甘いように思います。例えば、練習番号172のヴィオラ、チェロとユニゾンで重なるフルートのppのヘ音は低音域でよく響きます。それをあえて使うあたりがラヴェルの管弦楽法の妙で、シンセでここのフルートを演奏してみて感嘆しました。しかし当盤ではフルート奏者が無神経なヴィヴラートをかけオーボエの精妙な和声を台無しにしています。クリュイタンスはそういうことはお構いなしですがテンポやダイナミクスのメリハリは上手で説得力に富んでおり、「夜明け」で日の出とともに鳥があちこちでさえずりあたりがざわざわしてくる場面の生命感はこれが一番です。最後は納得させられてしまうという演劇型の演奏です。

エルネスト・アンセルメ / スイス・ロマンド管弦楽団

反対に冷徹、冷静、微視的です。「夜明け」はとても遅く太陽が昇りそうにありません。「全員の踊り」も熱くならず、スイスロマンドOの腕前も今なら学生オケレベルということでランキング上位入賞はまったく無理でしょう。ただオケの音色はクリュイタンス盤のパリ音楽院Oよりフランス的なほど素敵でラヴェルにぴったり。葦笛のようなオーボエなど感涙ものです。趣味の問題ではありますが、アンセルメの「クープランの墓」は最も好きなもののひとつでもあるように、演奏芸術はうまいへたでは計れないものということを知らしめる不思議な演奏です。

反対に冷徹、冷静、微視的です。「夜明け」はとても遅く太陽が昇りそうにありません。「全員の踊り」も熱くならず、スイスロマンドOの腕前も今なら学生オケレベルということでランキング上位入賞はまったく無理でしょう。ただオケの音色はクリュイタンス盤のパリ音楽院Oよりフランス的なほど素敵でラヴェルにぴったり。葦笛のようなオーボエなど感涙ものです。趣味の問題ではありますが、アンセルメの「クープランの墓」は最も好きなもののひとつでもあるように、演奏芸術はうまいへたでは計れないものということを知らしめる不思議な演奏です。

シャルル・ミュンシュ / ボストン交響楽団

反対に熱い。「夜明け」もアンセルメとうって変わって速く、クールな部分より動的な部分が光ります。フレーズの身のこなしが変幻自在でこの曲が指揮者の十八番であったことがうかがえる演奏。生き物のように流転するテンポと強弱の変化にボストンSOが敏感に反応しており、初めての方でもわかりやすい演奏でしょう。クリュイタンス以上に演劇型で僕はあまり好みませんがそういうタイプが好きな方にはおすすめできます。パリ管の方は、BSOに比べオケがずいぶん落ちミュンシュの良さが出ていない普通の演奏です。

反対に熱い。「夜明け」もアンセルメとうって変わって速く、クールな部分より動的な部分が光ります。フレーズの身のこなしが変幻自在でこの曲が指揮者の十八番であったことがうかがえる演奏。生き物のように流転するテンポと強弱の変化にボストンSOが敏感に反応しており、初めての方でもわかりやすい演奏でしょう。クリュイタンス以上に演劇型で僕はあまり好みませんがそういうタイプが好きな方にはおすすめできます。パリ管の方は、BSOに比べオケがずいぶん落ちミュンシュの良さが出ていない普通の演奏です。

ジャン・マルティノン / パリ管弦楽団

僕が好きでよく聴くもののひとつです。全曲盤でひとつといえばこの演奏を選ぶこともあるかもしれません。冒頭の神秘感はこれが一番で始まった瞬間にもう只者ではない感じが部屋に漂います。パリ管はミュンシュの時とは別なオケのようで、冷んやりとした弦の質感、色気のある木管、米国のオケのようにフォルテで下品にならない金管など見事。そのフランス風高級感のあふれる音素材を駆使した緻密なしかも気品にあふれたダフニスとなっています。静的でクールな場面、デリケートで敏感な弱音に知性とセンスの限りを尽くしている点、非常にプロフェッショナルな作曲家的アプローチと感じます。

僕が好きでよく聴くもののひとつです。全曲盤でひとつといえばこの演奏を選ぶこともあるかもしれません。冒頭の神秘感はこれが一番で始まった瞬間にもう只者ではない感じが部屋に漂います。パリ管はミュンシュの時とは別なオケのようで、冷んやりとした弦の質感、色気のある木管、米国のオケのようにフォルテで下品にならない金管など見事。そのフランス風高級感のあふれる音素材を駆使した緻密なしかも気品にあふれたダフニスとなっています。静的でクールな場面、デリケートで敏感な弱音に知性とセンスの限りを尽くしている点、非常にプロフェッショナルな作曲家的アプローチと感じます。

ポール・パレー / デトロイト交響楽団

第2組曲というのは第3部しか聴けない上に、合唱が入っていません。どうして全曲版で入れてくれなかったのか!とうらめしくなるほどエレガントな名演です。合唱なしというのは、ディアギレフと対立までしてそれを入れた、そのラヴェルと対立することになりますからまったく支持できません。レコード会社の都合だったと思いたい。なにしろここでは決してうまいわけではないデトロイトSOが堂々たる真打の芸という風格を漂わせており、有名なフルートソロやパントマイムの歌い回しなどはもう至芸の域であります。ラヴェルが振ったらこうやったかもしれないというイメージが最も浮かぶ演奏であり、しぶしぶ第2組曲だけで選ぶなら文句なくベスト盤として推します。

第2組曲というのは第3部しか聴けない上に、合唱が入っていません。どうして全曲版で入れてくれなかったのか!とうらめしくなるほどエレガントな名演です。合唱なしというのは、ディアギレフと対立までしてそれを入れた、そのラヴェルと対立することになりますからまったく支持できません。レコード会社の都合だったと思いたい。なにしろここでは決してうまいわけではないデトロイトSOが堂々たる真打の芸という風格を漂わせており、有名なフルートソロやパントマイムの歌い回しなどはもう至芸の域であります。ラヴェルが振ったらこうやったかもしれないというイメージが最も浮かぶ演奏であり、しぶしぶ第2組曲だけで選ぶなら文句なくベスト盤として推します。

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

やはり第2組曲のみです。しかしパレーと違ってカラヤンが全曲演奏に興味を持ったとはそもそも想像できません。完全に華麗なオーケストラ・ショウピースとしてのアプローチであり、立ちのぼる気品やアロマといったインタンジブルな(触れられない)ものは無視して即物的な音響美の構築に徹しています。香水の薫りのないダフニスです。弦がブラームスを弾くような厚めの音でヴィヴラートとポルタメントをかけるのはまことに趣味が悪く、しかもベルリンPOにしては意外なほどピッチが甘く荒い。ffはうるさいだけでppのデリカシーは希薄。「全員の踊り」はアルルの女のファランドールとほぼ同じ曲として振っているのかなと首をひねります。

やはり第2組曲のみです。しかしパレーと違ってカラヤンが全曲演奏に興味を持ったとはそもそも想像できません。完全に華麗なオーケストラ・ショウピースとしてのアプローチであり、立ちのぼる気品やアロマといったインタンジブルな(触れられない)ものは無視して即物的な音響美の構築に徹しています。香水の薫りのないダフニスです。弦がブラームスを弾くような厚めの音でヴィヴラートとポルタメントをかけるのはまことに趣味が悪く、しかもベルリンPOにしては意外なほどピッチが甘く荒い。ffはうるさいだけでppのデリカシーは希薄。「全員の踊り」はアルルの女のファランドールとほぼ同じ曲として振っているのかなと首をひねります。

シャルル・デュトワ / モントリオール交響楽団

カナダでありながらフランス語圏の文化的伝統を身にまとっているオーケストラの色香が適度なホールトーンに包まれて実に美しい演奏です。録音のセンスの良さにおいて最上級のディスクのひとつでしょう。神秘性よりは上品なチャームを感じさせるアプローチであって、演奏タイプとしては演劇型なのですが、設計のうまさ、ディテールの磨き方、オケのバランスの良さ、演奏技術を考慮すると同タイプの中ではファースト・チョイスに値すると思います。どこといって群を抜くという演奏ではないのですがすべてにわたって偏差値が高く、今回全曲を聴きなおして改めて感動したことを記しておきます。

カナダでありながらフランス語圏の文化的伝統を身にまとっているオーケストラの色香が適度なホールトーンに包まれて実に美しい演奏です。録音のセンスの良さにおいて最上級のディスクのひとつでしょう。神秘性よりは上品なチャームを感じさせるアプローチであって、演奏タイプとしては演劇型なのですが、設計のうまさ、ディテールの磨き方、オケのバランスの良さ、演奏技術を考慮すると同タイプの中ではファースト・チョイスに値すると思います。どこといって群を抜くという演奏ではないのですがすべてにわたって偏差値が高く、今回全曲を聴きなおして改めて感動したことを記しておきます。

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ミネソタ管弦楽団

第1,2組曲なので第1部の途中からなのが残念ですが合唱は入っているのがさすが!デリカシーに富み、音符ひとつひとつまで意味深い細部のこだわりにおいて一級品です。全曲にわたって指揮者の眼光がオーケストラの隅々まで届いている緊張感が素晴らしい。それでいて冷たい演奏ではなく、「夜明け」はたっぷりしたテンポでよく歌っており、弦のポルタメントもロマンティックな方向に傾斜を見せるなど、一筋縄ではありません。難をいえばミネソタOが一部で棒についていけていないことぐらいでしょう。ブーレーズを先取りした作曲家アプローチであり、その系統では最も傾聴すべき秀演です。

第1,2組曲なので第1部の途中からなのが残念ですが合唱は入っているのがさすが!デリカシーに富み、音符ひとつひとつまで意味深い細部のこだわりにおいて一級品です。全曲にわたって指揮者の眼光がオーケストラの隅々まで届いている緊張感が素晴らしい。それでいて冷たい演奏ではなく、「夜明け」はたっぷりしたテンポでよく歌っており、弦のポルタメントもロマンティックな方向に傾斜を見せるなど、一筋縄ではありません。難をいえばミネソタOが一部で棒についていけていないことぐらいでしょう。ブーレーズを先取りした作曲家アプローチであり、その系統では最も傾聴すべき秀演です。

キリル・コンドラシン / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

ライブです。演奏は精密さには欠けますが録音がこの名ホールの音響をよくとらえています。第1部は幕開けの神秘感よりも若い恋人たちの踊りに重点があり、ロマンティックです。交響曲でも音画でもなく物語として語りかけるアプローチでしょう。全曲のピークはですから徐々に熱して爆発する「全員の踊り」にあり、ライブでないとこうはいかないという一期一会の壮絶な演奏が聴けます。ソ連の名指揮者コンドラシンが亡くなる直前にこのオケと残したライブ録音は選曲も良く、どれも高水準の名演と思います。

ライブです。演奏は精密さには欠けますが録音がこの名ホールの音響をよくとらえています。第1部は幕開けの神秘感よりも若い恋人たちの踊りに重点があり、ロマンティックです。交響曲でも音画でもなく物語として語りかけるアプローチでしょう。全曲のピークはですから徐々に熱して爆発する「全員の踊り」にあり、ライブでないとこうはいかないという一期一会の壮絶な演奏が聴けます。ソ連の名指揮者コンドラシンが亡くなる直前にこのオケと残したライブ録音は選曲も良く、どれも高水準の名演と思います。

ユージン・オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団

第2組曲です。彼もカラヤンと同じく、全曲には興味のない人だったでしょう。オーマンディは何度かフィラデルフィアでライブを聴き、楽屋でお話しまでした親しみ深い指揮者なのですが、どうもフランス物はいけません。ひたすら名技と絢爛たる音を誇示する方向に聴こえます。それも誇示すべきフィラデルフィアの木管がフランス的でありません。もちろんオケのプレイの水準は高いですがこのオケならこの程度は普段着のままでできてしまうという演奏であり、あくまで趣味の問題ではありますがこれをお薦めする気にはなれません。

第2組曲です。彼もカラヤンと同じく、全曲には興味のない人だったでしょう。オーマンディは何度かフィラデルフィアでライブを聴き、楽屋でお話しまでした親しみ深い指揮者なのですが、どうもフランス物はいけません。ひたすら名技と絢爛たる音を誇示する方向に聴こえます。それも誇示すべきフィラデルフィアの木管がフランス的でありません。もちろんオケのプレイの水準は高いですがこのオケならこの程度は普段着のままでできてしまうという演奏であり、あくまで趣味の問題ではありますがこれをお薦めする気にはなれません。

ジェラード・シュワルツ / アトランタ交響楽団

あまり知られていませんが、はっきり言って名演です。i-tuneで購入可能です。シアトルSOの響きはゴージャスに磨かれていて、相当気合を入れた練習を積んだのでしょうトップクラスに遜色なく、快速の「全員の踊り」の一糸乱れぬ快演はライブだったら鳥肌ものでしょう。米国オケの安っぽさは微塵もなくシュワルツのデリカシーと音楽の表情づくりもすばらしい。ドイツで買ったオリジナルのDelos盤はデービッド・ダイヤモンド作曲の「ラヴェルの思い出のエレジー」と組み合わさっていてラヴェルづくしであり、録音の良さもとても印象的でした。万人におすすめします。

あまり知られていませんが、はっきり言って名演です。i-tuneで購入可能です。シアトルSOの響きはゴージャスに磨かれていて、相当気合を入れた練習を積んだのでしょうトップクラスに遜色なく、快速の「全員の踊り」の一糸乱れぬ快演はライブだったら鳥肌ものでしょう。米国オケの安っぽさは微塵もなくシュワルツのデリカシーと音楽の表情づくりもすばらしい。ドイツで買ったオリジナルのDelos盤はデービッド・ダイヤモンド作曲の「ラヴェルの思い出のエレジー」と組み合わさっていてラヴェルづくしであり、録音の良さもとても印象的でした。万人におすすめします。

ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

旧盤です。77年、大学時代の米国旅行の折に買ったLPがこの曲の教科書になりました。春の祭典の稿に書いたことがほぼ当てはまります。スコアが眼前に浮かぶ精密さ、分光器にかけたような音彩、倍音まで伝わる完璧な音程とエッジのある録音。金の粉をふりまくようなフルート・ソロの素晴らしいこと。ただし、祭典ほどに微視的アプローチがものを言う音楽ではなくこれが絶対というほどの水準にはありません。例えば弦はクリーヴランドOより落ちます。ブーレーズらしからぬポルタメントはオケの流儀を放置した感。自分としては青春の記念碑のような愛着がありますが。

旧盤です。77年、大学時代の米国旅行の折に買ったLPがこの曲の教科書になりました。春の祭典の稿に書いたことがほぼ当てはまります。スコアが眼前に浮かぶ精密さ、分光器にかけたような音彩、倍音まで伝わる完璧な音程とエッジのある録音。金の粉をふりまくようなフルート・ソロの素晴らしいこと。ただし、祭典ほどに微視的アプローチがものを言う音楽ではなくこれが絶対というほどの水準にはありません。例えば弦はクリーヴランドOより落ちます。ブーレーズらしからぬポルタメントはオケの流儀を放置した感。自分としては青春の記念碑のような愛着がありますが。

ピエール・ブーレーズ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

同じく新盤です。これをベルリンで聴いたわけですが、あのライブは感動した割にどういうわけかほとんど細部を覚えておらず、このCDを聴いてああこういうものだったのかと改めて感じいる次第。春の祭典ほど新旧盤の彼我の差は感じませんが比べて聴いてみると、やはりとんがっていた頃のブーレーズの方が好きという自分の嗜好がはっきりします。この演奏のレベルの高さは、とはいえ尋常ではないのですが、ベルリンPOのウルトラ高性能に起因している部分が多く思います。ただその高性能があまりラヴェル的でないと感じる瞬間もあり、こうして「製品」になってしまうとこれにどうしてあんなに空前絶後の感動を覚えたのだろうとわからなくなります。芸術品の鑑賞というのはどうにも奥が深いものです。

同じく新盤です。これをベルリンで聴いたわけですが、あのライブは感動した割にどういうわけかほとんど細部を覚えておらず、このCDを聴いてああこういうものだったのかと改めて感じいる次第。春の祭典ほど新旧盤の彼我の差は感じませんが比べて聴いてみると、やはりとんがっていた頃のブーレーズの方が好きという自分の嗜好がはっきりします。この演奏のレベルの高さは、とはいえ尋常ではないのですが、ベルリンPOのウルトラ高性能に起因している部分が多く思います。ただその高性能があまりラヴェル的でないと感じる瞬間もあり、こうして「製品」になってしまうとこれにどうしてあんなに空前絶後の感動を覚えたのだろうとわからなくなります。芸術品の鑑賞というのはどうにも奥が深いものです。

(補遺、2月15~)

アルミン・ジョルダン / スイス・ロマンド管弦楽団

第1、第2組曲で。全曲ではない。96年にジュネーヴのヴィクトリア・ホールででこのコンビのラヴェルを聴いた。高雅で感傷的なワルツとボレロだった。ライブで聴いた最もラヴェルらしい音だったかもしれない。ジョルダンは音に語らせる指揮で外連味がなく、余計なドラマや安っぽいショーマンシップは持ちこまない。大人の味を楽しむ聴衆に混じって聴くラヴェルは格別だった。この演奏も、録音場所はヴェヴェイのカジノだが、あれを思い出す。まったく地味なダフニスだがフランス語圏の気取らないディナーで辛口のシャルドネが良く似合う。

第1、第2組曲で。全曲ではない。96年にジュネーヴのヴィクトリア・ホールででこのコンビのラヴェルを聴いた。高雅で感傷的なワルツとボレロだった。ライブで聴いた最もラヴェルらしい音だったかもしれない。ジョルダンは音に語らせる指揮で外連味がなく、余計なドラマや安っぽいショーマンシップは持ちこまない。大人の味を楽しむ聴衆に混じって聴くラヴェルは格別だった。この演奏も、録音場所はヴェヴェイのカジノだが、あれを思い出す。まったく地味なダフニスだがフランス語圏の気取らないディナーで辛口のシャルドネが良く似合う。

ジョージ・セル / クリーヴランド管弦楽団

63年録音。第2組曲。全ての細部が白日の下にさらけ出され、夜明けの細かな音型がフルートからクラリネットに移ったのがわかる。セルの意図が明確なキューで音化されている様子で、各パートが精緻に磨きぬかれ、リズムのエッジが意識されスコアが見えるような風情なのは同じオケを振ったブーレーズの春の祭典に通じる。ただ、夜明けの旋律を受け取ったヴァイオリンをセルは深い呼吸で歌わせる。彼はブーレーズと違いロマンティックな指揮者なのだ。その歌が厳格なコントロールで表出できるか?できる曲とできない曲があろう。ドヴォルザーク8番の稿に書いたが、ラヴェルも色香が欲しくなる。

63年録音。第2組曲。全ての細部が白日の下にさらけ出され、夜明けの細かな音型がフルートからクラリネットに移ったのがわかる。セルの意図が明確なキューで音化されている様子で、各パートが精緻に磨きぬかれ、リズムのエッジが意識されスコアが見えるような風情なのは同じオケを振ったブーレーズの春の祭典に通じる。ただ、夜明けの旋律を受け取ったヴァイオリンをセルは深い呼吸で歌わせる。彼はブーレーズと違いロマンティックな指揮者なのだ。その歌が厳格なコントロールで表出できるか?できる曲とできない曲があろう。ドヴォルザーク8番の稿に書いたが、ラヴェルも色香が欲しくなる。

バーナード・ジョブ / ジョン・パトリック・ミロウ(pf)

ダフニスのピアノ版はソロ、2台ピアノとあり録音も多くあるが、僕は後者をこの録音でたまに聴いている。演奏は特にどうということもなく、夜明けは自分で弾いた方が満足感が高いが、そこから先はそうもいかない。ピアノでもあの音がするわけだが、スコアが実はピアノ的に書かれていることがよくわかる。管弦楽の色彩のぼかしでできた曲ではない、リズムも和声もピアノのソノリティでまず書かれたのであり、クープランの墓と同じくそこから管弦楽版の色彩を発想していったのではないかと思う。

ダフニスのピアノ版はソロ、2台ピアノとあり録音も多くあるが、僕は後者をこの録音でたまに聴いている。演奏は特にどうということもなく、夜明けは自分で弾いた方が満足感が高いが、そこから先はそうもいかない。ピアノでもあの音がするわけだが、スコアが実はピアノ的に書かれていることがよくわかる。管弦楽の色彩のぼかしでできた曲ではない、リズムも和声もピアノのソノリティでまず書かれたのであり、クープランの墓と同じくそこから管弦楽版の色彩を発想していったのではないかと思う。

フィリップ・ゴーベール / コンセール・ストララム管弦楽団

第2組曲の最も古い録音か(1930年、シャンゼリゼ劇場。作曲されてから17年後の演奏)。ゴーベールは両大戦間のフランスでパリ音楽院のフルート科教授、同学院オケとオペラ座の音楽監督という要職にあった。ラヴェルの「序奏とアレグロ」の初演メンバーでもある。音楽の流れは今の耳にも違和感がなく奏者の水準も高い。フルートソロの部分のルバートがないのが象徴するように全体にインテンポだが音楽の香気は随所に味わえ、パリの演奏家たちの能力に感服する。

第2組曲の最も古い録音か(1930年、シャンゼリゼ劇場。作曲されてから17年後の演奏)。ゴーベールは両大戦間のフランスでパリ音楽院のフルート科教授、同学院オケとオペラ座の音楽監督という要職にあった。ラヴェルの「序奏とアレグロ」の初演メンバーでもある。音楽の流れは今の耳にも違和感がなく奏者の水準も高い。フルートソロの部分のルバートがないのが象徴するように全体にインテンポだが音楽の香気は随所に味わえ、パリの演奏家たちの能力に感服する。

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー/ モスクワ放送交響楽団

ソ連Melodiya原盤を多くコピーしていた韓国のYedang Classicsレーベル。録音は1962年で、CDにはUSSR State Radio&TV SOとクレジットしてあるが彼は61年から上記オーケストラ音楽監督に就任しているのでそちらだろう。2年目、32才の録音ながらオケ、合唱の技術と演奏の完成度は非常に高く、晩年のオケの掌握ぶりと高度な解像力はこの頃からだったことが証明される。厳密にいえば内声部のピッチなど完璧ではないが演奏の緊張度が高く録音が鮮やかに細部を拾っていて管の名技を存分に楽しめる。夜明けの終結部、オーボエのソロの部分で女性奏者の咳払いまできこえる「オン」な録り方は、それがHiFiとして売り物だった同時期のCBS録音に近く、こういう処でもソ連は米国を意識していたかと感じる。あんまり品の良い感性でなかったわけだが、それにしては一部のtuttiを除けば金管にソ連の下品などぎつさが抑え目で、遠近感やホルトーンとの溶け合いという全体のバランスも悪くないという指揮者の知性と耳の良さは特筆ものだ。この曲に俗に言われるフランスの香気はオケにあるわけでなく、スコアにあることを物語る。「夜明け」以降、鳥の声と幾分か癖のあるフレージングに好悪を分かつポイントがあるが、そこまでの前半は微細に耳を傾けざるを得ない繊細さにあふれ何度聴いても飽きることなく、フランス系の一流どころと比べても何ら遜色ない素敵なダフニスだ。

ソ連Melodiya原盤を多くコピーしていた韓国のYedang Classicsレーベル。録音は1962年で、CDにはUSSR State Radio&TV SOとクレジットしてあるが彼は61年から上記オーケストラ音楽監督に就任しているのでそちらだろう。2年目、32才の録音ながらオケ、合唱の技術と演奏の完成度は非常に高く、晩年のオケの掌握ぶりと高度な解像力はこの頃からだったことが証明される。厳密にいえば内声部のピッチなど完璧ではないが演奏の緊張度が高く録音が鮮やかに細部を拾っていて管の名技を存分に楽しめる。夜明けの終結部、オーボエのソロの部分で女性奏者の咳払いまできこえる「オン」な録り方は、それがHiFiとして売り物だった同時期のCBS録音に近く、こういう処でもソ連は米国を意識していたかと感じる。あんまり品の良い感性でなかったわけだが、それにしては一部のtuttiを除けば金管にソ連の下品などぎつさが抑え目で、遠近感やホルトーンとの溶け合いという全体のバランスも悪くないという指揮者の知性と耳の良さは特筆ものだ。この曲に俗に言われるフランスの香気はオケにあるわけでなく、スコアにあることを物語る。「夜明け」以降、鳥の声と幾分か癖のあるフレージングに好悪を分かつポイントがあるが、そこまでの前半は微細に耳を傾けざるを得ない繊細さにあふれ何度聴いても飽きることなく、フランス系の一流どころと比べても何ら遜色ない素敵なダフニスだ。

(補遺、2018年9月16日)

クラウディオ・アバド / ロンドン交響楽団

アバドのダフニスには物語を感じる。バレエというより劇だ。クロエが拉致されてからの夜想曲~3人のニンフの神秘的な踊りのテンポを落とした緊迫感。間奏曲のアカペラのデリケートなエロスが戦いの踊りのが野卑にかき消される危機感。やさしい踊りのクロエは色っぽい。ちょっとしたパウゼの空白まで生き、音楽の表情が実に豊かでなにやら映画のシーンが浮かんでくるという塩梅だ。LSOは感じ切ったppでそれにこたえる。ところが問題は第3部だ。夜明けは夢幻の光より楽器を感じてしまい平凡。そして全員の踊りの5拍子が全く興奮を喚起しない。第1部後半~第2部のドラマ性からは予想外、まじめなだけのエンディングでどうしたんだという程。よくわからない。

アバドのダフニスには物語を感じる。バレエというより劇だ。クロエが拉致されてからの夜想曲~3人のニンフの神秘的な踊りのテンポを落とした緊迫感。間奏曲のアカペラのデリケートなエロスが戦いの踊りのが野卑にかき消される危機感。やさしい踊りのクロエは色っぽい。ちょっとしたパウゼの空白まで生き、音楽の表情が実に豊かでなにやら映画のシーンが浮かんでくるという塩梅だ。LSOは感じ切ったppでそれにこたえる。ところが問題は第3部だ。夜明けは夢幻の光より楽器を感じてしまい平凡。そして全員の踊りの5拍子が全く興奮を喚起しない。第1部後半~第2部のドラマ性からは予想外、まじめなだけのエンディングでどうしたんだという程。よくわからない。

ウイルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

第2組曲。夜明けは非常にスローで夜が明ける感じがしない。細部のデリカシーの集積ではなくクライマックスに極限までブルックナーのffのように盛り上がることに「夜明け」の頂点をおくユニークな解釈だ。フルートソロはテンポがぎこちない。全員の踊りに入る少し前に聞きなれぬ休止がある。5拍子はティンパニを強打し、やはりffの爆発を伴いながら徐々に熱くなりテンポも加速していく。コーダはさらに唐突に速くなり、なるほどフルトヴェングラーがやるとやっぱりこうなるかで予定調和的に終る。

第2組曲。夜明けは非常にスローで夜が明ける感じがしない。細部のデリカシーの集積ではなくクライマックスに極限までブルックナーのffのように盛り上がることに「夜明け」の頂点をおくユニークな解釈だ。フルートソロはテンポがぎこちない。全員の踊りに入る少し前に聞きなれぬ休止がある。5拍子はティンパニを強打し、やはりffの爆発を伴いながら徐々に熱くなりテンポも加速していく。コーダはさらに唐突に速くなり、なるほどフルトヴェングラーがやるとやっぱりこうなるかで予定調和的に終る。

(こちらもどうぞ)

ラヴェル バレエ音楽「ダフニスとクロエ」

2013 DEC 11 21:21:43 pm by 東 賢太郎

音楽による地中海めぐり、次はいよいよエーゲ海(ギリシャ)へ参ります。

僕は「ダフニスとクロエ」の「信者」です。この曲について拙文を書かせていただけるだけで無上の喜びを覚えます。音楽の中で最も高貴な部類に属すると信じており、ロンドン勤務時代に27.9ポンドで買ったフランスDurand社の管弦楽スコア(右)は長年座右にある聖書であり、やはりロンドンで88年に20.3ポンドで買ったそのリダクションである2手用ピアノスコアは、難解な聖書に一歩だけでも近寄らせてくださる有難き道しるべとしていつもピアノの傍らに鎮座しております。自分ごときが手を出せる代物ではありませんが、プロによるピアノ(2手、4手)の録音もあり、それでも十分に見事な音楽ということを知ります。どうしても我慢できないのでいわゆる「第2組曲」(夜明け、パントマイム、全員の踊り)はシンセサイザーを弾いてMIDI録音いたしました。音符が多くてものすごく時間がかかりましたが、神がこの水色の書物の中にお隠れなのだということを知り、今もアラジンの魔法のランプのように見えています。

僕は「ダフニスとクロエ」の「信者」です。この曲について拙文を書かせていただけるだけで無上の喜びを覚えます。音楽の中で最も高貴な部類に属すると信じており、ロンドン勤務時代に27.9ポンドで買ったフランスDurand社の管弦楽スコア(右)は長年座右にある聖書であり、やはりロンドンで88年に20.3ポンドで買ったそのリダクションである2手用ピアノスコアは、難解な聖書に一歩だけでも近寄らせてくださる有難き道しるべとしていつもピアノの傍らに鎮座しております。自分ごときが手を出せる代物ではありませんが、プロによるピアノ(2手、4手)の録音もあり、それでも十分に見事な音楽ということを知ります。どうしても我慢できないのでいわゆる「第2組曲」(夜明け、パントマイム、全員の踊り)はシンセサイザーを弾いてMIDI録音いたしました。音符が多くてものすごく時間がかかりましたが、神がこの水色の書物の中にお隠れなのだということを知り、今もアラジンの魔法のランプのように見えています。

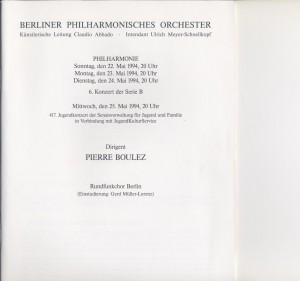

経験したオーケストラコンサートで最も鮮烈な記憶として残っているもののひとつがピエール・ブーレーズがベルリン・フィルを指揮したダフニス全曲です。時はドイツ赴任時代の1994年5月24日、ベルリンのフィルハーモニーでの演奏でした。全身を耳にして聴き入ったこの世のものとも思われぬ美音と迫力に完全にノックアウトを食らってしまい、帰途につく間に友人とあまり言葉をかわすことができませんでした。そんなことはロンドンで聴いたマウリツィオ・ポリーニのJ.S.バッハ平均律第1巻とこの時と、人生で2度しかない故、体験というよりも事件という言葉の方がしっくりきます。

経験したオーケストラコンサートで最も鮮烈な記憶として残っているもののひとつがピエール・ブーレーズがベルリン・フィルを指揮したダフニス全曲です。時はドイツ赴任時代の1994年5月24日、ベルリンのフィルハーモニーでの演奏でした。全身を耳にして聴き入ったこの世のものとも思われぬ美音と迫力に完全にノックアウトを食らってしまい、帰途につく間に友人とあまり言葉をかわすことができませんでした。そんなことはロンドンで聴いたマウリツィオ・ポリーニのJ.S.バッハ平均律第1巻とこの時と、人生で2度しかない故、体験というよりも事件という言葉の方がしっくりきます。

下は曲の冒頭のピアノスコアです。コントラバスとティンパニの低いイ音の上に弱音器付のチェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンが、天使の先導のように意味ありげなハープに導かれてホ、ロ、嬰へ、嬰ハ、嬰トと完全5度音程を積み重ねていきます。その次に来る嬰二、これは最初のイから増4度という最も「遠隔地」の音になりますが、それを弦ではなく初めてフルートが受け継ぐと、 薄明りのなかでぽっと妖しい光が浮かんだような幻想的な感じに捕らわれます。なにか超自然的な力が蠢(うごめ)くのを感じるのは僕だけでしょうか。夜明け前の霧がたちこめる暗闇のなか、大地が鳴動して幽かに生命の息吹が聞こえだすようなこの笛の音に、4度音程を積み重ねた四部合唱がひっそりとこだまします。あまりの神秘的な情景に金縛りになるようなこの冒頭は、いままさに大変な何かが産声を上げようとしているのだという神々しい予兆であるかのように厳粛に響きわたり、何度聴いても息をのみます。

この曲の特徴を書いてみましょう。まずは全曲に漂う、古代エーゲ海レスボス島の牧歌的な雰囲気です。それがフランス風の高雅で知的なエレガンスを身にまといます。海賊の凶暴な略奪や嵐や哄笑の描写でも下品になることがありません。若者のロマンスもべったりとした甘さで描かれることは一切なく、上等なスイーツのように風味本意で甘さは控えめです。それらがガラス細工のように繊細、精密な音の綾と虹色の色彩をまとった大管弦楽によって描かれているのです。ラヴェルは大団円の歓喜の爆発(全員の踊り)を仕上げるのに1年もかけていますが、出来上がった作品に細工の跡は一切聞こえません。全曲が人工美の極致であり、管弦楽という音のパレットから人間が創造することの許されるあらゆる「音響の奇跡」がちりばめられていると評して過言でないと思われます。ストーリーである「ダフニスとクロエ」はAD2-3世紀にロンゴスという人が書いた恋愛物語全4巻であり、少年と少女に芽生えた純真な恋とその成就が、恋敵との諍い・海賊の襲撃・都市国家間の戦争などの逸話を絡めて、抒情豊かに描かれている(Wiki)というもの。なお三島由紀夫の「潮騒」はこれの影響で書かれたと作者自身が明かしたそうです。音楽は3部に分かれますが、第3部(夜明け、パントマイム、全員の踊り)が「第2組曲」として頻繁にコンサート・レパートリーとして取り上げられています。

この曲の特徴を書いてみましょう。まずは全曲に漂う、古代エーゲ海レスボス島の牧歌的な雰囲気です。それがフランス風の高雅で知的なエレガンスを身にまといます。海賊の凶暴な略奪や嵐や哄笑の描写でも下品になることがありません。若者のロマンスもべったりとした甘さで描かれることは一切なく、上等なスイーツのように風味本意で甘さは控えめです。それらがガラス細工のように繊細、精密な音の綾と虹色の色彩をまとった大管弦楽によって描かれているのです。ラヴェルは大団円の歓喜の爆発(全員の踊り)を仕上げるのに1年もかけていますが、出来上がった作品に細工の跡は一切聞こえません。全曲が人工美の極致であり、管弦楽という音のパレットから人間が創造することの許されるあらゆる「音響の奇跡」がちりばめられていると評して過言でないと思われます。ストーリーである「ダフニスとクロエ」はAD2-3世紀にロンゴスという人が書いた恋愛物語全4巻であり、少年と少女に芽生えた純真な恋とその成就が、恋敵との諍い・海賊の襲撃・都市国家間の戦争などの逸話を絡めて、抒情豊かに描かれている(Wiki)というもの。なお三島由紀夫の「潮騒」はこれの影響で書かれたと作者自身が明かしたそうです。音楽は3部に分かれますが、第3部(夜明け、パントマイム、全員の踊り)が「第2組曲」として頻繁にコンサート・レパートリーとして取り上げられています。

この曲の舞台がギリシャであることは、「夜明け」で響きわたるこのきわめて印象的なフレーズ、何かを告げる牧童の笛のように響きわたるピッコロひとつを聞いただけでわかります。

ギリシャ音楽を聞いたこともないので不思議なのですが、この笛がギリシャ、エーゲ海、アドリア海のイメージをビシッと耳に刻印するのです。イメージというならシャガールが「ダフニスとクロエ」を連作として描いていてパリのオルセー美術館にありますが、それはどうもピンときません。ヨーロッパ時代に2度、2週間ぐらいかけてラ・パルマという船とメロディという船で地中海、エーゲ海クルーズをしましたが、困ったことにその時に見た情景=ダフニスのイメージになってしまっているからです。右はドヴロフニクですが、それはこんなイメージです。

ギリシャ音楽を聞いたこともないので不思議なのですが、この笛がギリシャ、エーゲ海、アドリア海のイメージをビシッと耳に刻印するのです。イメージというならシャガールが「ダフニスとクロエ」を連作として描いていてパリのオルセー美術館にありますが、それはどうもピンときません。ヨーロッパ時代に2度、2週間ぐらいかけてラ・パルマという船とメロディという船で地中海、エーゲ海クルーズをしましたが、困ったことにその時に見た情景=ダフニスのイメージになってしまっているからです。右はドヴロフニクですが、それはこんなイメージです。

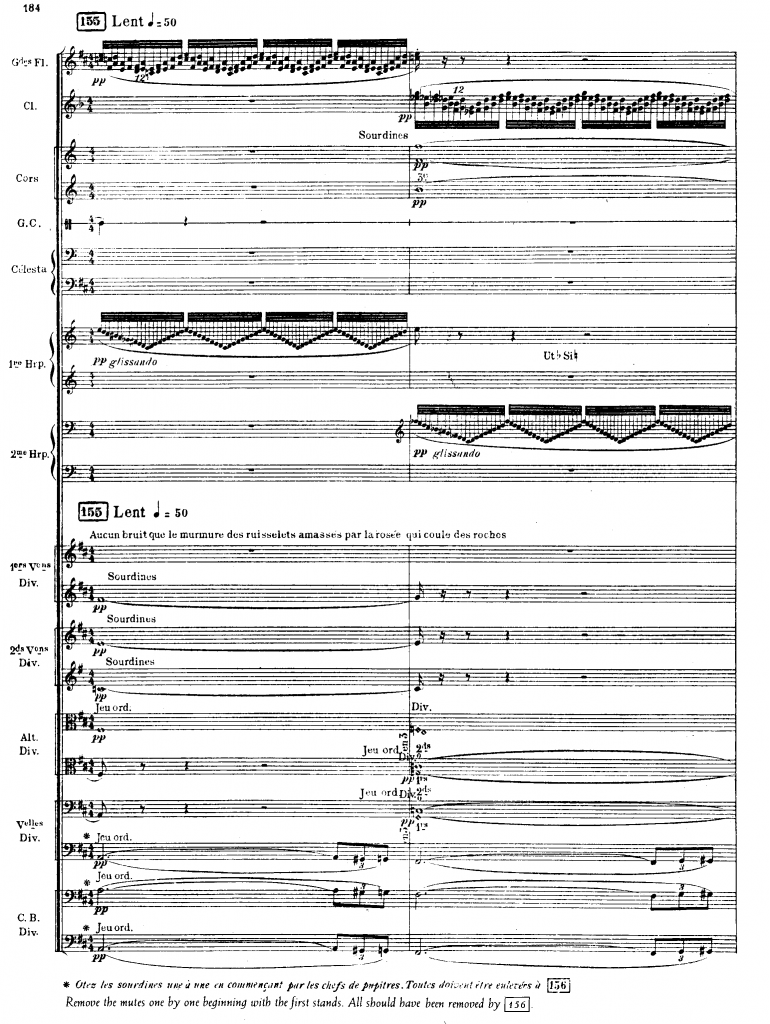

高名な「夜明け」の冒頭の管弦楽スコアをご覧になってみてください。この楽譜は視覚的にも、青い海原で水面のさざなみがご来光にきらめいて、たくさんの鳥たちが舞う空が荘厳なあかね色にゆっくりと染まっていく情景をイメージさせないでしょうか。

この2小節で和音が変わって主役がフルートからクラリネットに交代するのにご注目ください。この音域だと交代に気がつかないほど繊細な色彩変化であり 、ほのかに感じる程度です。しかしその効果が何とも文字にし難いほど絶妙であります。フルートの「息継ぎ」が必要ではあるのですが、音色を変えてみたいという意図もあったのだろうと推察いたします。しかし変わりすぎてはまったく興ざめです。あっさりと書かれているように見えますが、いや、この音域なら大丈夫だという確信があるほどに楽器の性能を知り尽くした達人でないとこういうスコアリングはできないのではないでしょうか。

背景では2小節目に弱音器付ホルンとヴィオラとチェロのハーモニクス(弦を押さえず軽く触れるだけで弾く)がそっとデリケートな風味を添える。音だけでも、ピアノだけで聴いても息をのむ箇所なのですが、それに極上のフレーバーがトッピングされている感じ。オーケストラの魔術師ラヴェルの職人芸が余人のおよぶ域でないことはこの1頁だけでも納得してしまいます。こんな精密さと極上感が全ページにわたって維持されているというのは、本当に奇跡のようなスコアです。

スペインの名指揮者ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴスがRAIローマ交響楽団を暗譜で振った全曲が聴けます。曲を知りぬいた指揮はさすがです。ブーレーズのような緻密さとは一風違い、曲想を大づかみにしたカラフルな表現は初めての方にもわかりやすいでしょう。バレエ音楽なのでストーリーに音楽が対応しているわけですが、ビジュアルがないと持たない音楽ではなく、私見ですがバレエだと舞台上の足音や雑音がむしろ邪魔で音楽に集中できません。作曲時に、あえてコストのかかる合唱を入れたラヴェルに発注者のロシアバレエ団社長ディアギレフが文句をつけたそうです。そんなものいらないだろうと言ったわけですね。僕は合唱ではなくバレエの方がいらないだろうという立場です。音楽だけまずじっくりお聴きになってください。

(こちらへどうぞ)

ラヴェル 左手のためのピアノ協奏曲ニ長調

2013 OCT 7 23:23:27 pm by 東 賢太郎

ラヴェルは協奏曲を2つだけ作った。ひとつは前回書いたト長調、もうひとつがこれであり、両方とも楽器はピアノだ。何故これが左手だけで弾くように書かれているかというと、第1次大戦で右手を失ったピアニスト、パウル・ヴィットゲンシュタインの依頼で作曲したからだ。ちなみにパウルは哲学者ルートヴィヒ・ヴィットゲンシュタインの兄だ。

左手だけであたかも両手で弾いているような効果を出すのだから演奏はすさまじく難しい。パウルは弾ききれずに楽譜を変更して演奏し、ラヴェルとついに不仲になった。アルフレッド・コルトーは両手で弾こうとして金輪際だめだと演奏を禁じられた。両手満足の奏者が誘惑にかられるのはわかる。ちなみに同じくパウルに依頼を受けたプロコフィエフは第4番の協奏曲を書いたが彼は弾かなかった。今でも人気作品とは言えない。無理難題をつきつけるラヴェルだって弾かれなくなるのだ、普通なら。困ったことに、しかし、この曲はそうなるにはあまりに魅力があり過ぎたのである。

ト長調協奏曲とこれは同時進行で書かれた双子である。一見して曲想は似てないが、渡米して強いインパクトを受けたジャズ、ブルースのエコーの存在、ト長調の左手の書法では近親性が感じられ、特にリリックな部分の味わいには共通する遺伝子を見る。次の譜例はその代表的な部分だ。僕はここが大好きだ。ト長調の第2楽章に通じる味があり、クープランの墓のフーガ、それからフォルレーヌの中間部にも似た味わいがある。この譜面はピアノ連弾用なので上段の独奏者の方を見てほしい。この部分、嬰へ長調がふっと影がさしたように嬰へ短調になるマジカルな瞬間だ。

この「ふっ」というニュアンスは、とてもフェミニンなものだ。楽譜の7小節目だ。この小節の頭からRall. (Rallentandoの略、徐々に遅くせよ)として、短調のa(ラ)が鳴る3連譜からはuna corda(弱音ペダルを踏め)と命じ、どんな感受性のない奏者でもそのニュアンスが出てしまうように巧妙に書かれている。その3連譜の真ん中のa から音程で10度(つまり白鍵で10個離れた)上に cis(ド#)がソプラノ・パートとして入る。こちらは2連譜。絶妙な効果である。a と4分音符の6分の1だけズレ(時間差)があるからこそ左手一本で弾けるわけで、制約条件のマイナスをプラスに転じる技の切れには嘆息するしかない。両手で弾きたい?馬鹿野郎!となるのも道理である。

落としたテンポはPiu lento になる。espressivo とわざわざあるが、ここからを感情をこめずに弾ける人はそう多くはないだろう。この部分の切なくも高貴な美しさは筆舌に尽くし難く、こんな音楽を書けた人はあとにも先にもラヴェルしかいない。凡俗の用語を適用するしかないが、とてもロマンティックである。しかし、それがラフマニノフのような身も世もない姿態にまで逸脱することのないよう、研ぎ澄まされた怜悧な理性がいつも背後から見張っているように感じる。この凛とした、おすましの姿勢と気品が僕にはたまらないのである。

これは全くの主観だが、ラヴェルの本質は女性的と感じられる。彼が生涯結婚せずに母と住んでいたからそう言うのではない。女性というものをよく理解していない僕が「的」というのも不正確だろうが、男性ではないフェミニンなものという意味で、やはりそうなのだ。彼の後ろで見張っている眼こそが男性だ。速度やらペダルやら音価やらをあれこれこまごまと書き記し、女性の本能が枠を逸脱しないように厳しく縛りつけているのが。ストラヴィンスキーが「スイスの時計職人」と評したラヴェルはその男性の方だ。そう言った張本人のスコアも時計職人なみの精密さだが、彼の中に女性は住んでいなかった。

ラヴェルがホモセクシャルであったという説は有力なようだ。ストラヴィンスキーと出来ていたという説すらある。「なき王女のためのパヴァーヌ」という、その名も女性的で甘美な初期ピアノ作品がある。彼はこれを気に入っていたと見え管弦楽に編曲までしているが、口では作品に対し辛口のコメントをしていた。彼の中にいる男性がしゃべった言葉だろう。これはやはりホモであったチャイコフスキーが大成功した自作の第5交響曲を失敗作と評したことを連想させる。よくラヴェル、ドビッシーと一括りに並べられるが、これは的外れである。なぜなら、ドビッシーは徹底して男だからだ。

ニ長調協奏曲は3部構成で第2部はバスーン独奏によるブルース風になる。ト長調が第2楽章に叙情を描いたのとは対照的だ。こちらは第1部の冒頭のチェロ、コントラバス、コントラファゴットの合奏による静かな混沌からのスタート、そして最強奏によるどこか人を食った曲の終結と、ラ・ヴァルス、ボレロを想起させるものがある。ラヴェルはピアノ協奏曲をモーツァルトの精神にのっとって書いたと言ったそうだが、それはト長調のことではないか。僕はモーツァルトよりはサン・サーンスを感じるが、イメージはブルー、青地である。一方のニ長調のほうはもっとダークだ。黒を感じる。黒地に金、銀をちりばめたようなイメージがある。だからリリックな部分を共通因子とはするものの、この2曲はやはり似て非なる音楽だろう。

そして和声だ。第3部カデンツァのおそるべき和声進行はダフニスとクロエ、夜のガスパールを経てラヴェルがたどり着いた頂点だ。知らずに聞いてこれを片手で弾いていると看破できる人はまずいないだろう。ここがこの協奏曲のエネルギーの頂点でもあり、ピアニストが膨大な数の音符をかき鳴らして聴衆に訴えるものは熱い。しかしそこで鳴っている和音は極北の冷たさを秘めているように聴こえる。ここにも僕は雪女の影を見てしまう。ではこの曲は嫌いか?とんでもない。ト長調と一緒に聴きたくはないが、気分、体調、天気によってどうしてもこっちという日がままある。甲乙がつくことはないだろう。

これを弾くピアニストを見るのはひとつのスペクタクルだ。それがたおやかな女性というこの演奏はなかなかいい。テンポはちょっと落とし気味だが曲への共感に満ちており、集中力をもってきちっと弾ききっているのに好感を覚える。熱演のあまり中指を切ってしまって血を流しているが、ものともしないピアニスト魂を讃えたい。

最後に、この曲においても挙げるべきリコメンデ―ションはこれだ。

サンソン・フランソワ / アンドレ・クリュイタンス / パリ音楽院管弦楽団

これはト長調にも増してフランソワの魔力が全開の演奏であり、これは彼のために書かれた曲かと思ってしまうしかない。第1部のピアノの登場は千両役者の威風であり、ちょ っとしたテンポルバートがこんなに決まってしまうと後続の者はみな物まねになってしまう。オケのフォルテはまったくもってフランスの音だ。ドイツみたいにオルガン的にまとまらずどこかザラザラしているが、これがここの乾いた曲想にぴったりだ。そして上記の譜例の部分のピアノモノローグの高貴なまでの格調の高さ。それを包み込むクリュイタンスのオケがこれまたラヴェルらしい音を出しており惹きこまれる。第2部のタッチの切れ味、オケとの掛け合いの遠近感やジャズを想起するラプソディックな経過句なども手の内に入りきっていて、フランソワがこの曲を愛奏したことがわかる。最後のカデンツァは白眉である。氷が熱を持ってくるような矛盾、錯綜した感覚をおぼえ、幻想の雲の中を泳ぐ観がある。

っとしたテンポルバートがこんなに決まってしまうと後続の者はみな物まねになってしまう。オケのフォルテはまったくもってフランスの音だ。ドイツみたいにオルガン的にまとまらずどこかザラザラしているが、これがここの乾いた曲想にぴったりだ。そして上記の譜例の部分のピアノモノローグの高貴なまでの格調の高さ。それを包み込むクリュイタンスのオケがこれまたラヴェルらしい音を出しており惹きこまれる。第2部のタッチの切れ味、オケとの掛け合いの遠近感やジャズを想起するラプソディックな経過句なども手の内に入りきっていて、フランソワがこの曲を愛奏したことがわかる。最後のカデンツァは白眉である。氷が熱を持ってくるような矛盾、錯綜した感覚をおぼえ、幻想の雲の中を泳ぐ観がある。

(補遺)さらにいくつか挙げておく。

フィリップ・アントルモン(pf) / ピエール・ブーレーズ / クリーブランド管弦楽団

硬質の肌触りで底光りするラヴェル。アントルモンはあまり感心したことがないがこの左手はブーレーズのペースでクリアで宝石のようなタッチでオケと見事に対峙している。カデンツァの技巧はまことに素晴らしい。オケはCBS時代のブーレーズそのものの音で、独特の色彩感と細かなニュアンスまで神経が届いている。その眼光がオケとピアニストに与えるテンションが伝わってくるというのはもう体験できない世界になってしまった。(補遺、16年1月30日)

硬質の肌触りで底光りするラヴェル。アントルモンはあまり感心したことがないがこの左手はブーレーズのペースでクリアで宝石のようなタッチでオケと見事に対峙している。カデンツァの技巧はまことに素晴らしい。オケはCBS時代のブーレーズそのものの音で、独特の色彩感と細かなニュアンスまで神経が届いている。その眼光がオケとピアニストに与えるテンションが伝わってくるというのはもう体験できない世界になってしまった。(補遺、16年1月30日)

アリシア・デ・ラローチャ / ローレンス・フォスター/ ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

ただ弾いたというのではない、音楽を自分のものとして完全に咀嚼し、最も音楽的な形で一筆書きのようにリアライズしたラローチャの高度な技術と解釈は並み居る名演奏のうちでも非常に印象に残る。終楽章の信じ難いほど素晴らしいカデンツァをぜひ聴いてみて欲しい。香港で聴いた彼女は小柄で手も小さそうであり、ここに刻まれている音は驚くしかない。フォスターの指揮は特にどうということはないが過不足ないサポートをしている。

ただ弾いたというのではない、音楽を自分のものとして完全に咀嚼し、最も音楽的な形で一筆書きのようにリアライズしたラローチャの高度な技術と解釈は並み居る名演奏のうちでも非常に印象に残る。終楽章の信じ難いほど素晴らしいカデンツァをぜひ聴いてみて欲しい。香港で聴いた彼女は小柄で手も小さそうであり、ここに刻まれている音は驚くしかない。フォスターの指揮は特にどうということはないが過不足ないサポートをしている。

(こちらへどうぞ)

ラヴェル ピアノ協奏曲ト長調

ラヴェル 「クープランの墓」

2013 AUG 27 17:17:23 pm by 東 賢太郎

この曲をピアノで弾きたいというのは僕の人生の夢である。

僕は他人から何かを習うということに生まれつき適性がない。独学というと聞こえはいいが、要は手足は不器用であり、知識は自分なりに腑に落ちないと覚えられないので仕方がない。だから学校の教室で何か習得した記憶があまりない。予習してわかればもう授業は不要だ。授業でわからないから復習という自習が必要だ。なら最初から自習だけでいい。すべては自習して初めて「ああそうか」となるから、人生万事自己流である。野球もゴルフも大事な部分は他人に教わったことはない。先輩にこうやれと命令されても、はい!とやるふりだけだ。そして、問題のピアノも、誰かに習ったことはない。

ピアノに触りだしたきっかけはこうだ。僕のラヴェル好きの起源はこの「クープランの墓」という曲にある。これを弾きたい。高校時代にそういう強い願望がむくむくと湧きおこり、ヤマハで楽譜を購入(けっこう高かった)。妹のピアノでいきなりチャレンジを開始した。バイエルとかチェルニーとか、そんなものはぜんぜん興味がないからやらない。この曲だけ弾ければいいんだからという妙な理屈があった。自習の末、ハノンだけは必要と悟ってさらったが、それだけ。四則計算だけ覚えて微分積分にとりかかるようなものだ。まさしくドン・キホーテである。

「クープランの墓」は1.プレリュード、2.フーガ、3.フォルレーヌ、4.リゴードン、5.メヌエット、6.トッカータの6曲からなる曲集だ。以来40年、恥ずかしながらいまだ6曲のうちひとつも弾けない。当たり前だ。最後の「トッカータ」はラヴェルの書いた最も難しい曲であり、作曲者が自分で弾けなかった。古今東西あまたあるピアノ曲のうち、スタジオでの録音にもかかわらず、この曲ほどミスタッチやら指のもつれやら記憶違い?がきざまれたままのCDが堂々と天下に流通している曲も珍しい。大先生方も、これ滅茶苦茶難しいし録音し直してもたぶんおんなじだからこれでいっちゃってくれる?ということだったかもしれない。

つまり天下の難曲なんだトッカータは。まあ譜面を見ただけで論外だが・・・。メカニックな運指と運動神経を問われる4曲目の「リゴードン」はあきらめる(くやしいなあ・・・・)。2曲目の「フーガ」は指がもつれて無理だし暗譜がむずかしい。そうすると残るのは1曲目の「プレリュード」、3曲目の「フォルレーヌ」、5曲目の「メヌエット」だ。そういうことが発覚した。そしてついにフォルレーヌだけはかなり危ないが一応なんとなくインチキ指使いで暗譜した。7-8年前のことだ。ところがだ。会社をかわったりしてピアノどころでなくなってしばしご無沙汰しているうちに、指がすっかり忘れてしまった。何ということか!これが独学の、つまり僕の人生の悲しさだなあと思った。

だがあきらめる気はない。プレリュードの和声変化は弾いていてめくるめく快感がある。メヌエットは本当にきれいだ。きれい。一応やさしいが装飾音符がくせもので後半が意外に覚えにくい。そしてやっぱりフォルレーヌだ。ワサビのきいた不協和音で始まるが次々と玄妙な和声が現れて自分ではっと息をのむ。ちなみにウチの家族はこの不協和音が嫌いだ。弾くといやがる。僕が下手なんじゃない。そう書いてあるんだ。これはもう感性の問題でラヴェルがだめな人もいるということを知る。一方僕にはラテン文明の香りがむんむんしてくる。フランスかスペインかイタリアかギリシャかは知らない。とにかくラテンであり地中海世界だ。それが僕は大好きであり、だから3回もローマへ行ったりしているし地中海やエーゲ海のクルーズも2回やっている。あのきらきら輝く紺碧の鏡のような海は僕にとってイタリアオペラでもローマ3部作でもなく、ラヴェルそのものである。

ラヴェルを聴くというのは、自分の中に秘められている得体のしれないラテン好き本能を呼び覚ます、いっぱしの儀式である。彼が感性で選んで書き取った音は、どこか奥深いところにジーンと共鳴してくる。理屈はない。日本人がお米を食べるとなぜかおなかが安心する。そんな感じだ。いや、そういう音楽はほかにもあるが、ラヴェルは「お米が立っている」感じがする。無性においしい。僕はフランスでいうとパリ近郊のバルビゾンが大好きだ。事情が許せば余生はあそこで送ったっていいぐらい。あの洗練。片田舎なのにしゃれていて、一幅の名画を切り取ったみたいな垢抜けた街の風情を「いいね」と思う感性と、ラヴェルを「いいね」と思う感性は、僕の中でほぼ合致している。こういうことはベートーベンやブラームスの音楽では考えにくい。

ラヴェルの譜面の楽典分析みたいなことは、やってみたい気はするが生産性はあまりないだろう。彼はドイツ流儀の形式ばった曲よりも自由な構成や和声によって、何らかの詩的なイメージを喚起する曲を作るのに長けていた人だ。それは先人の誰とも似ておらず、後世の誰も模倣ができない独自の個性だった。2度、7度、9度、11度、13度の入り混じった和声はラヴェル的な世界、不協和ではあるが不思議と苦みやテンションが多くはなくて地中海の空気みたいにアルカイックで乾いている世界を象徴する。モネが時々刻々と光彩が無限に変化していく様を描き出した方法を印象派と呼ぶなら、ドビッシーの交響詩「海」も印象派の音楽といえるだろう。しかしラヴェルは「ダフニスとクロエ」でそれが完璧にできる作曲技術のあることを証明はしているが、彼の音楽の本質は印象派的ではないように思う。

ストラヴィンスキーが「スイスの時計職人」と評した彼の絶妙な管弦楽法はなにか具体的なもの、それが景色であれ光彩の変化であれ、そういう具象を描くというよりももっと抽象的な音素材として機能しているだろう。質感とでも呼ぶか、たとえば海の表面が波立っているのか鏡面のようになだらかなのかを感じさせる素材としてだ。ドビッシーの「牧神の午後への前奏曲」はものうげなフルートソロで開始するが、あの旋律はフルートという楽器の音で発想されたものであることは、楽器の機能上鳴りにくいド#でわざと始めていることからもわかる。「海」の第2楽章でもそれを感じる。ドビッシーは自身のピアノ曲を管弦楽に編曲することはなかった。音楽の発想と楽器がおそらく密接に結びついていたからだろう。たとえば2つの前奏曲はまぎれもなくピアノという楽器音で発想された音楽であり、「亜麻色の髪の乙女」を管弦楽でやってみても砂糖菓子みたいなものにしかならない。ピアノでしか表現できないアウラであり、ピアノがスタインウエイかエラールかまでも問うほどにピアノ的に研ぎ澄まされた音楽なのだ。

一方のラヴェルは、自身のピアノ曲の管弦楽編曲は枚挙にいとまがない。彼の脳の中では音楽と音彩(色)は別個のものだったのだろうかとさえ見える。だから、オリジナルは6つのピアノ曲であるクープランの墓から4つを選んで管弦楽に編曲するにあたって彼がオーボエを重用したからといって、それが牧神の午後のように音楽そのものの発想段階で何かを表そうとした結果の楽器選択だったということはたぶんないだろう。たとえば、ラヴェルは同じくオリジナルがピアノ曲である「展覧会の絵」をトランペットで開始した。それは音楽そのものの発想との関係は絶対にない。なぜならムソルグスキーという他人の書いた音楽だからだ。ところがあのプロムナードの曲調にはトランペットがあまりにぴったりであって、ムソルグスキーがそれを望んだに違いないと誰もが疑わないほどだ。ラヴェルの管弦楽パレット使いの天才とは、そういう性質のものだ。

彼のピアノ曲を聴いたり解釈したりする場合に、ピアノにおいて彼がオーボエのような音彩をピアニストに求めていたこと、そういうイメージをもってプレリュードを弾いたら感知できるようなアウラを描きたかったのだということは言えるだろうが、それが絶対のものであるなら彼はクープランの墓を管弦楽曲として作曲していただろう。ここがドビッシーのピアノ曲と本質的に違うし、ピアノの音を絶対として作ったと思われる「夜のガスパール」とも違うのだ。クープランの墓というのは光の当て具合で色調の変化するダイヤモンドのような音楽であり、どこから見ても、何度見ても、その高貴な光に魅了されて幸福感を味わうことのできる逸品なのである。

この曲をピアノで弾きたい・・・・。

僕の人生の夢だ。甲子園で全国制覇して天下無敵だったころ、松坂大輔はこう言った。「夢ですか?ありません。夢というのはかなわないものですから」

それが夢だとわかる程度には、僕のピアノの自習は残念なことに進んでしまった。高嶺の花に惚れてしまった宿命だ。ずっときれいなままでいてもらいましょう。

以下、僕が好きなこの曲の演奏をいくつかご紹介する。

イヴォンヌ・ルフェビュール(ピアノ)

ルフェビュール(1898-1986)はフランスの女流。9歳のときパリ音楽院の神童賞を受賞し、12歳でデビュー。コルトーの弟子でありディヌ・リパッティ、サンソン・フランソワの先生でもある。残っている録音は少ないがフルトヴェングラーの指揮で弾いたモーツァルトの20番の協奏曲が名高い。このクープランの墓、プレリュードの音の粒だった流れるような演奏からしていきなり彼女の世界に引き込まれる。微妙なテンポの揺らぎが各所にありフォルレーヌはトリルを長めにとるなど個性が際立った演奏だが、これぞラヴェルの音だ。高齢での録音故にトッカータで指が回っていないが安全運転に陥らず凛とした姿勢で弾きとおす。ぴんと背筋を伸ばして馬にまたがった貴婦人というイメージだ。なんら威圧的なものはないが、俗人が触れてはいけない高い知性と気品のようなものを感じる。

ルフェビュール(1898-1986)はフランスの女流。9歳のときパリ音楽院の神童賞を受賞し、12歳でデビュー。コルトーの弟子でありディヌ・リパッティ、サンソン・フランソワの先生でもある。残っている録音は少ないがフルトヴェングラーの指揮で弾いたモーツァルトの20番の協奏曲が名高い。このクープランの墓、プレリュードの音の粒だった流れるような演奏からしていきなり彼女の世界に引き込まれる。微妙なテンポの揺らぎが各所にありフォルレーヌはトリルを長めにとるなど個性が際立った演奏だが、これぞラヴェルの音だ。高齢での録音故にトッカータで指が回っていないが安全運転に陥らず凛とした姿勢で弾きとおす。ぴんと背筋を伸ばして馬にまたがった貴婦人というイメージだ。なんら威圧的なものはないが、俗人が触れてはいけない高い知性と気品のようなものを感じる。

ジャンルイジ・ジェルメッティ / シュットゥガルト放送交響楽団

これぞ地中海のラヴェルである。えっ、ドイツのオーケストラじゃない?いかにも。でも出てくる音はまぎれもないあの青い海だ。ジェルメッティは94年にシュベツィンゲン音楽祭で ロッシーニのスターバト・マーテルを聴いていたく感心した。宗教臭さのないからっとした演奏だった。このクープランの墓の木管を聴いていただきたい。どうやってこんなにラテン感覚の音になるんだろう?音楽は前へ前へ流れる。しなやかな黒豹みたいに。かと思うとリゴードンの中間部は超スローになったりする。そうやってフレーズは歌いまくる。内声部まで歌っている!なんともセクシーなのである。ついでに「道化師の朝の歌」を聴いてみよう。これぞ最高のメリハリだ。なんて小気味よいリズムだろう。けだるいファゴットのソロ。酔っぱらいの千鳥足。もう漫画の一歩手前だがこういうあざとさがツボにはまって悪趣味にならない。ボレロは歌とリズムの饗宴だ。あのトロンボーンまで歌ってしまう。一方で合いの手のキザミまでスタッカート気味にして小太鼓の興奮に加わっていく。実にすばらしい。ジェルメッティさん、どこかイタメシ屋のおやじという風貌だがどうしてどうして、彼はあのチェリビダッケ、スワロフスキーの弟子というサラブレッドなのだ。地中海好きの僕にとって、一生座右に置くこと必須の希少な一枚である。

これぞ地中海のラヴェルである。えっ、ドイツのオーケストラじゃない?いかにも。でも出てくる音はまぎれもないあの青い海だ。ジェルメッティは94年にシュベツィンゲン音楽祭で ロッシーニのスターバト・マーテルを聴いていたく感心した。宗教臭さのないからっとした演奏だった。このクープランの墓の木管を聴いていただきたい。どうやってこんなにラテン感覚の音になるんだろう?音楽は前へ前へ流れる。しなやかな黒豹みたいに。かと思うとリゴードンの中間部は超スローになったりする。そうやってフレーズは歌いまくる。内声部まで歌っている!なんともセクシーなのである。ついでに「道化師の朝の歌」を聴いてみよう。これぞ最高のメリハリだ。なんて小気味よいリズムだろう。けだるいファゴットのソロ。酔っぱらいの千鳥足。もう漫画の一歩手前だがこういうあざとさがツボにはまって悪趣味にならない。ボレロは歌とリズムの饗宴だ。あのトロンボーンまで歌ってしまう。一方で合いの手のキザミまでスタッカート気味にして小太鼓の興奮に加わっていく。実にすばらしい。ジェルメッティさん、どこかイタメシ屋のおやじという風貌だがどうしてどうして、彼はあのチェリビダッケ、スワロフスキーの弟子というサラブレッドなのだ。地中海好きの僕にとって、一生座右に置くこと必須の希少な一枚である。

セシル・リカド(ピアノ)

また女流になるが、この演奏も好きだ。ピアノはパステル調の落ち着いた音色でいわば非ラヴェル的だ。湿気を帯びている。それがメヌエットをシューマンのトロイメライみたいに響かせている。リゴードンの中間部がやはりスローになるが、ジェルメッティが空気に湿り気がないのにたいして彼女のはウエットでロマンティックなのだ。ペダルも多い。そんなのはラヴェルでない?そうかもしれない。それでもプレリュードの絶妙なタッチとテンポのゆらぎはやはり陽光にきらめく地中海だ。海はあまり青くなくて僕には灰色がかっている。速めのフォルレーヌには舞曲を感じる。トッカータは破たんもあり得るテンポでリスクをとるが彼女はそういうことにたぶんあまり重きを置いていない。感じたままの勢いで音にしたい。そう聞こえる。だってこの曲好きなんだもん、という風に。好きは通じ合う。フィリピン系のリカドはホルショフスキーに学び、あのルドルフ・ゼルキンが唯一とった弟子だ。

また女流になるが、この演奏も好きだ。ピアノはパステル調の落ち着いた音色でいわば非ラヴェル的だ。湿気を帯びている。それがメヌエットをシューマンのトロイメライみたいに響かせている。リゴードンの中間部がやはりスローになるが、ジェルメッティが空気に湿り気がないのにたいして彼女のはウエットでロマンティックなのだ。ペダルも多い。そんなのはラヴェルでない?そうかもしれない。それでもプレリュードの絶妙なタッチとテンポのゆらぎはやはり陽光にきらめく地中海だ。海はあまり青くなくて僕には灰色がかっている。速めのフォルレーヌには舞曲を感じる。トッカータは破たんもあり得るテンポでリスクをとるが彼女はそういうことにたぶんあまり重きを置いていない。感じたままの勢いで音にしたい。そう聞こえる。だってこの曲好きなんだもん、という風に。好きは通じ合う。フィリピン系のリカドはホルショフスキーに学び、あのルドルフ・ゼルキンが唯一とった弟子だ。

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ― / ミネソタ交響楽団

VOXからこのコンビの10枚組が出ていたが中古で見つけたら迷わず購入をお薦めする。このクープランの墓はi-tuneで買える。非常に微視的視点から人工的に磨き抜かれた非ラテン的、非地中海的ラヴェルであるが、この魅力には抗しがたい。これだけ見事なオーケストラの音はそう聴けるものではない。時差ボケで眠い中、この完璧なピッチを耳にして脳細胞が立ってしまい、一気に覚醒した。ブーレーズがCBSに残した旧盤(下記)もいいが、これの方がよりその路線で徹底している。これがライブであれば、普段は演奏中にプログラムをめくってごそごそやる人たちも身を固めて聞き入るしかないだろう。トランペットの音色がアメリカ風に安っぽいので浮いてしまうなどご愛嬌もあるが、ラヴェルのスコアがいかにすごいものかじっくり味わうにはこれしかない。一部だけ最近SACDフォーマットで出たが、全曲やるべし!

VOXからこのコンビの10枚組が出ていたが中古で見つけたら迷わず購入をお薦めする。このクープランの墓はi-tuneで買える。非常に微視的視点から人工的に磨き抜かれた非ラテン的、非地中海的ラヴェルであるが、この魅力には抗しがたい。これだけ見事なオーケストラの音はそう聴けるものではない。時差ボケで眠い中、この完璧なピッチを耳にして脳細胞が立ってしまい、一気に覚醒した。ブーレーズがCBSに残した旧盤(下記)もいいが、これの方がよりその路線で徹底している。これがライブであれば、普段は演奏中にプログラムをめくってごそごそやる人たちも身を固めて聞き入るしかないだろう。トランペットの音色がアメリカ風に安っぽいので浮いてしまうなどご愛嬌もあるが、ラヴェルのスコアがいかにすごいものかじっくり味わうにはこれしかない。一部だけ最近SACDフォーマットで出たが、全曲やるべし!

アビイ・サイモン(ピアノ)

これはホロヴィッツじゃないのか?いやもっと詩情があるぞ、ちがうだろう。ブラインドテストすればそういう声すら出そうだ。アビイ・サイモンがリサイタルをやると客席にはプロのピアニストが大勢押しかけたそうだ。そういえばロンドンのバービカンでミケランジェリを聴いた時、僕の目の前の席の禿げ頭はアルフレート・ブレンデルだったなあ。ロイヤル・フェスティバル・ホールのリヒテルの時は内田光子さんが聴いていたっけ。サイモンはそのクラスのピアニストだ。VOXという廉価版レーベルで出て日本では大きく勘違いされているが、他人の言うことは一切無視してよく聴いていただきたい。リゴードンの節回しなど癖は各所にあるが、それは余裕のなせる業だ。これはショパンなんじゃないかと思ってしまうほどピアノが簡単に、しかも深々とボディのある音で鳴りきっている。そしてトッカータ!弾くことに汲々とした凡百の演奏などとは別次元の世界を見せてくれる。バカテクだけの剛腕でもない。フォルレーヌの玄妙な和音のつくり方なんか、もうため息もののバランスの良さだ。彼のリサイタルのチケットを買ってしまったことを後悔したピアニストは一体何人いたのだろう。

これはホロヴィッツじゃないのか?いやもっと詩情があるぞ、ちがうだろう。ブラインドテストすればそういう声すら出そうだ。アビイ・サイモンがリサイタルをやると客席にはプロのピアニストが大勢押しかけたそうだ。そういえばロンドンのバービカンでミケランジェリを聴いた時、僕の目の前の席の禿げ頭はアルフレート・ブレンデルだったなあ。ロイヤル・フェスティバル・ホールのリヒテルの時は内田光子さんが聴いていたっけ。サイモンはそのクラスのピアニストだ。VOXという廉価版レーベルで出て日本では大きく勘違いされているが、他人の言うことは一切無視してよく聴いていただきたい。リゴードンの節回しなど癖は各所にあるが、それは余裕のなせる業だ。これはショパンなんじゃないかと思ってしまうほどピアノが簡単に、しかも深々とボディのある音で鳴りきっている。そしてトッカータ!弾くことに汲々とした凡百の演奏などとは別次元の世界を見せてくれる。バカテクだけの剛腕でもない。フォルレーヌの玄妙な和音のつくり方なんか、もうため息もののバランスの良さだ。彼のリサイタルのチケットを買ってしまったことを後悔したピアニストは一体何人いたのだろう。

エルネスト・ブール / 南西ドイツ放送SO

上記ジェルメッティ盤は入手困難と思われるので挙げておく。こちらもドイツのオーケストラ(バーデンバーデンのオケだ)ながらフランスの香気がただよう。ブール(1913-2001)はストラスブール音楽 院で学び、シャルル・ミュンシュに師事しストラスブール・フィル、歌劇場を経て上記オケ首席指揮者に就任したフランスの指揮者だ。ラヴェルを知り尽くした職人が紡ぎだすアロマは古き良き味があり、その上質の演奏をヨーロッパ調の良い録音で楽しめるのは値打ちがあり、僕は時々取り出して聴いている。

上記ジェルメッティ盤は入手困難と思われるので挙げておく。こちらもドイツのオーケストラ(バーデンバーデンのオケだ)ながらフランスの香気がただよう。ブール(1913-2001)はストラスブール音楽 院で学び、シャルル・ミュンシュに師事しストラスブール・フィル、歌劇場を経て上記オケ首席指揮者に就任したフランスの指揮者だ。ラヴェルを知り尽くした職人が紡ぎだすアロマは古き良き味があり、その上質の演奏をヨーロッパ調の良い録音で楽しめるのは値打ちがあり、僕は時々取り出して聴いている。

ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

妖しい光沢と光彩を放つ木管がかぐわしく、金管もブラッシーでなくラヴェルにそぐわしい。それらがほのかな倍音をまじえて精妙に交差するブーレーズCBS時代の音は上品なステンドグラスを見るようで、時に聴きたくなる。ただ、美しいがフランスのアロマは希薄で、弦がメヌエットでポルタメントをかけるなどブーレーズっぽくない表情を呈しており、春の祭典や海とはスタンスの変化を感じる。前奏曲主部の後半、チェロやファゴットの横の線がくっきり出るのに最初は驚いた記憶がある。それでもこういう音のする録音は他に求め難いのだから、オンリーワンの価値は永遠なのだ。

妖しい光沢と光彩を放つ木管がかぐわしく、金管もブラッシーでなくラヴェルにそぐわしい。それらがほのかな倍音をまじえて精妙に交差するブーレーズCBS時代の音は上品なステンドグラスを見るようで、時に聴きたくなる。ただ、美しいがフランスのアロマは希薄で、弦がメヌエットでポルタメントをかけるなどブーレーズっぽくない表情を呈しており、春の祭典や海とはスタンスの変化を感じる。前奏曲主部の後半、チェロやファゴットの横の線がくっきり出るのに最初は驚いた記憶がある。それでもこういう音のする録音は他に求め難いのだから、オンリーワンの価値は永遠なのだ。

アレクシス・ワイセンベルグ(pf)

大学3年のときに展覧会の絵と組んだLPを買い、ずいぶん聴きこんだ演奏。いま聴きかえしたが独特な感性で包み込んだクープランだ。速めの前奏曲はしかしほのかな色香をたたえ音色のパレットが豊か。フーガをこんなにきれいにすいすい流れるように弾いた人はいない。フォルレーヌはテンポが即興的に動くが渋みある和声をこんなに感じてならした人もいない。リゴードンには青い色が見える。メヌエットはなんと自分で弾くテンポではないか。これが刷り込まれていたことを知って驚いた。美しい。トッカータはしずしずと始まるが低音の強い打鍵をまじえ徐々に音楽は熱していく。微細なミスはそのままにライブっぽい感じもある見事な演奏。これは一聴の価値ある名演だ。

大学3年のときに展覧会の絵と組んだLPを買い、ずいぶん聴きこんだ演奏。いま聴きかえしたが独特な感性で包み込んだクープランだ。速めの前奏曲はしかしほのかな色香をたたえ音色のパレットが豊か。フーガをこんなにきれいにすいすい流れるように弾いた人はいない。フォルレーヌはテンポが即興的に動くが渋みある和声をこんなに感じてならした人もいない。リゴードンには青い色が見える。メヌエットはなんと自分で弾くテンポではないか。これが刷り込まれていたことを知って驚いた。美しい。トッカータはしずしずと始まるが低音の強い打鍵をまじえ徐々に音楽は熱していく。微細なミスはそのままにライブっぽい感じもある見事な演奏。これは一聴の価値ある名演だ。

サンソン・フランソワ(pf)

評判の高い演奏だが、繰返しがなく奏者の愛情がそうあったとも感じない。前奏曲は平板なうえに速すぎる。これでは香気をぜんぜん感じない。フーガはモノトーンで黒っぽい。フォルレーヌは遊んでおり即興的だが、フレージングが奇矯だ。リゴードン主題でいきなりテンポを揺らすのはアビー・サイモンもそうだが好きでない。中間部にひとつ音の変更があるのが意味不明だ。メヌエットにもある。なんじゃこりゃ、不快極まりない。トッカータはいきなり快速だが弾き飛ばした観を禁じ得ない。コンチェルトであれほど感涙もののラヴェルをやっているフランソワをこき下ろすことになるとは不幸なことだが、そうなんだから仕方ない。

評判の高い演奏だが、繰返しがなく奏者の愛情がそうあったとも感じない。前奏曲は平板なうえに速すぎる。これでは香気をぜんぜん感じない。フーガはモノトーンで黒っぽい。フォルレーヌは遊んでおり即興的だが、フレージングが奇矯だ。リゴードン主題でいきなりテンポを揺らすのはアビー・サイモンもそうだが好きでない。中間部にひとつ音の変更があるのが意味不明だ。メヌエットにもある。なんじゃこりゃ、不快極まりない。トッカータはいきなり快速だが弾き飛ばした観を禁じ得ない。コンチェルトであれほど感涙もののラヴェルをやっているフランソワをこき下ろすことになるとは不幸なことだが、そうなんだから仕方ない。

ベルナルト・ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

誰もほめていないが、これは美しい。名演だ。75年のアナログ録音はいかにも典雅でオケのピッチとセンスの良さは最高級。中間色の微光を発する宝石のよう。フォルレーヌの付点音符の弾みなど品を損なわずに音楽に躍動を与えており、ハイティンクの趣味の良さを知る。メヌエットの中間部の盛り上げなどこなれていない部分もあるが、リゴードンの素晴らしいホールトーンとACOの名技を聴くと忘れてしまう。おすすめ。

誰もほめていないが、これは美しい。名演だ。75年のアナログ録音はいかにも典雅でオケのピッチとセンスの良さは最高級。中間色の微光を発する宝石のよう。フォルレーヌの付点音符の弾みなど品を損なわずに音楽に躍動を与えており、ハイティンクの趣味の良さを知る。メヌエットの中間部の盛り上げなどこなれていない部分もあるが、リゴードンの素晴らしいホールトーンとACOの名技を聴くと忘れてしまう。おすすめ。

アンドレ・クリュイタンス / パリ音楽院管弦楽団

我が国オールドファンにとって、神格化され奥の院に祭り上げられた聖なる録音である。これを貶した人は寡聞にして知らない。しかし僕は聴いたまま正直に書く。冒頭のオーボエの切れぎれのフレージングは技術的なものかどうかともかくいただけない。ACOを聴いてしまうと管も弦も弱く今なら音大のオケのほうがよほどうまい。フォルレーヌのイングリッシュ・ホルンなど音程まで悪い。メヌエットは中間部の低い管のピッチがひどく、僕には耐えられないレベルである。リゴードンは縦線はほぼ無視。こういうファンダメンタル(基本)を欠いていて、フランスのエスプリだなんだといっても音楽というものは始まらない。高島屋、三越がヨーロッパだった時代の産物だ。

我が国オールドファンにとって、神格化され奥の院に祭り上げられた聖なる録音である。これを貶した人は寡聞にして知らない。しかし僕は聴いたまま正直に書く。冒頭のオーボエの切れぎれのフレージングは技術的なものかどうかともかくいただけない。ACOを聴いてしまうと管も弦も弱く今なら音大のオケのほうがよほどうまい。フォルレーヌのイングリッシュ・ホルンなど音程まで悪い。メヌエットは中間部の低い管のピッチがひどく、僕には耐えられないレベルである。リゴードンは縦線はほぼ無視。こういうファンダメンタル(基本)を欠いていて、フランスのエスプリだなんだといっても音楽というものは始まらない。高島屋、三越がヨーロッパだった時代の産物だ。

エルネスト・アンセルメ / スイス・ロマンド管弦楽団

パリ音楽院Oを下手くそと言った評論家はいなかったが、こっちは言われた。同じようなものだが僕の趣味としてはこっちのほうが圧倒的に、いい。まずこの曲の主役といえるオーボエだが、この葦笛のような音色はいまや絶滅した貴種でありまさしく最高である。前奏曲の主題、フォルレーヌの中間部の高音、メヌエットの主題など聴いてほしい。ふるいつきたくなるほどセクシーで魅力的だ。そして冷静に進みながらもそっと香り立つ高貴なフレージング、管弦の音のブレンド、冷んやりした音色、和音の倍音の混合、安っぽいところが微塵もなく、こういうのを貴族的というのだ。クリュイタンス盤はもう聞けなくても何の悔いもないが、アンセルメ盤はブーレーズより上位にある座右の銘盤である。

パリ音楽院Oを下手くそと言った評論家はいなかったが、こっちは言われた。同じようなものだが僕の趣味としてはこっちのほうが圧倒的に、いい。まずこの曲の主役といえるオーボエだが、この葦笛のような音色はいまや絶滅した貴種でありまさしく最高である。前奏曲の主題、フォルレーヌの中間部の高音、メヌエットの主題など聴いてほしい。ふるいつきたくなるほどセクシーで魅力的だ。そして冷静に進みながらもそっと香り立つ高貴なフレージング、管弦の音のブレンド、冷んやりした音色、和音の倍音の混合、安っぽいところが微塵もなく、こういうのを貴族的というのだ。クリュイタンス盤はもう聞けなくても何の悔いもないが、アンセルメ盤はブーレーズより上位にある座右の銘盤である。

ポール・パレー / デトロイト交響楽団

目隠しして聞かせたらこれが米国のオケと誰が見抜くだろう?今のフランスのオケなどこれよりずっとアメリカンだ。前奏曲のテンポは速いが、ギャビー・カサドシュ(ロベルトでない、奥さんの方だ)の録音が同じく速いのにオーセンティシティのオーラを放っているのと同じで、うーんこれだと唸るしかない。フォルレーヌも速くヴァイオリンがスタッカート気味だがこのテンポなのかもしれないなあ。中間部の色香はどうだ。メヌエットも速め。これは僕にはちょっと素っ気ないし管もいまひとつだ。リゴードンは超特急。元がピアノだと意識がある解釈だろう。後半が特に良いとは思わないが時代の空気を醸し出すパレーの棒に敬意を表したい。

目隠しして聞かせたらこれが米国のオケと誰が見抜くだろう?今のフランスのオケなどこれよりずっとアメリカンだ。前奏曲のテンポは速いが、ギャビー・カサドシュ(ロベルトでない、奥さんの方だ)の録音が同じく速いのにオーセンティシティのオーラを放っているのと同じで、うーんこれだと唸るしかない。フォルレーヌも速くヴァイオリンがスタッカート気味だがこのテンポなのかもしれないなあ。中間部の色香はどうだ。メヌエットも速め。これは僕にはちょっと素っ気ないし管もいまひとつだ。リゴードンは超特急。元がピアノだと意識がある解釈だろう。後半が特に良いとは思わないが時代の空気を醸し出すパレーの棒に敬意を表したい。

シャルル・デュトワ / モントリオール交響楽団

録音のマジックではないかと疑われたほどオケがうまい。実物の幻想交響曲を聴いたが、本当にうまい。前奏曲はオーボエはもちろん木管がソリスト級の腕を問われる。金管も含めて管が「運動神経」を問われるのだ。そしてフォルレーヌでは弦が微細なピッチコントロールを問われる。指揮者はリズム感、音色感とそれらをまとめる耳を問われる。難曲だ。これはリゴードンの開始でファゴットが走るなど微細なものを除いて傷がなく総合点が高い。ただ、ジェルメッティ、アンセルメ、ブーレーズのような売りになる個性はなく特に聞かなくてはとも思わない。優等生的なのが欠点ともいえよう。

録音のマジックではないかと疑われたほどオケがうまい。実物の幻想交響曲を聴いたが、本当にうまい。前奏曲はオーボエはもちろん木管がソリスト級の腕を問われる。金管も含めて管が「運動神経」を問われるのだ。そしてフォルレーヌでは弦が微細なピッチコントロールを問われる。指揮者はリズム感、音色感とそれらをまとめる耳を問われる。難曲だ。これはリゴードンの開始でファゴットが走るなど微細なものを除いて傷がなく総合点が高い。ただ、ジェルメッティ、アンセルメ、ブーレーズのような売りになる個性はなく特に聞かなくてはとも思わない。優等生的なのが欠点ともいえよう。

ゲオルグ・ショルティ / シカゴ交響楽団

デュトワ盤をさらにしのぐ運動神経のオケだが前奏曲の弦などは完璧でもない(やり直すべきである)のが意外だ。フォルレーヌの中間部は和音の混合具合がどうもラヴェル的でない。誤解ないように書くが、僕はクリュイタンスを 讃美する人が「フランス的」とかエスプリというセンスにはまったく共感がない者だ。このショルティ盤は「フランス的」ではないが良い演奏である。ファンダメンタルが素晴らしく、音楽演奏にそれのほうがよほど重要というのは音楽鑑賞のファンダメンタルでもあろう。

デュトワ盤をさらにしのぐ運動神経のオケだが前奏曲の弦などは完璧でもない(やり直すべきである)のが意外だ。フォルレーヌの中間部は和音の混合具合がどうもラヴェル的でない。誤解ないように書くが、僕はクリュイタンスを 讃美する人が「フランス的」とかエスプリというセンスにはまったく共感がない者だ。このショルティ盤は「フランス的」ではないが良い演奏である。ファンダメンタルが素晴らしく、音楽演奏にそれのほうがよほど重要というのは音楽鑑賞のファンダメンタルでもあろう。

ピエール・モントゥー / BBC交響楽団

指揮者唯一のクープランの墓という意味で貴重な音源だから書いておく。フォルレーヌの弦はフレージングが甘くいい加減だ。メヌエットもオーボエを歌わせるし再現部の弦もロマンティックであり、モントゥーはこう読んでいたのかと意外な感じが残る。リゴードンも慎重な運びである。ライバルだったアンセルメよりはずっとおおらかであり、僕にとってはどこといって何も見るものはない。アンセルメの外科医のような眼のラヴェルが僕は好きなのだ。

指揮者唯一のクープランの墓という意味で貴重な音源だから書いておく。フォルレーヌの弦はフレージングが甘くいい加減だ。メヌエットもオーボエを歌わせるし再現部の弦もロマンティックであり、モントゥーはこう読んでいたのかと意外な感じが残る。リゴードンも慎重な運びである。ライバルだったアンセルメよりはずっとおおらかであり、僕にとってはどこといって何も見るものはない。アンセルメの外科医のような眼のラヴェルが僕は好きなのだ。

モニク・アース(pf)

テンポの揺れをおさえた古典的なフォルム。無用の装飾のない禁欲的なラヴェルが実に好ましい。フーガの2声、3声の見事な綾など彼女の大変に知的なセンスを見る。フォルレーヌの和声への感度も鋭敏。モニク・アース(1909-87)はマルグリット・ロンら作曲家同時代人の次世代だが正統派中の正統派だ。全曲、どこがどうのではなく傾聴するしかない。遊びがないといえばないが、それが無用なだけラヴェルが素晴らしい音符をかきこんでいるのだということがわかる。トッカータは彼女の技量が必要十分なこと(この曲においてそれは尋常なことではない)を明示する。最右翼であり歴史的価値のある名演として万人におすすめである。

テンポの揺れをおさえた古典的なフォルム。無用の装飾のない禁欲的なラヴェルが実に好ましい。フーガの2声、3声の見事な綾など彼女の大変に知的なセンスを見る。フォルレーヌの和声への感度も鋭敏。モニク・アース(1909-87)はマルグリット・ロンら作曲家同時代人の次世代だが正統派中の正統派だ。全曲、どこがどうのではなく傾聴するしかない。遊びがないといえばないが、それが無用なだけラヴェルが素晴らしい音符をかきこんでいるのだということがわかる。トッカータは彼女の技量が必要十分なこと(この曲においてそれは尋常なことではない)を明示する。最右翼であり歴史的価値のある名演として万人におすすめである。

ジャン=エフラム・バヴゼ(pf)

最近の人ではこれが印象に残る。ロン、アース以来のフランスの伝統に根ざしたピアノという感じがするからだ。前奏曲はほぼ文句なし。音色のパレットが多様だ。フォルレーヌがややタッチが生硬でデリカシーを欠いているのが残念だが和声への感性で許せる。リゴードンの技量の冴えも良し。メヌエットも砂糖菓子にならずルバートが控えめである。トッカータはやや速めだが破綻がほとんどない。スタジオ録音とはいえ見事だ。

最近の人ではこれが印象に残る。ロン、アース以来のフランスの伝統に根ざしたピアノという感じがするからだ。前奏曲はほぼ文句なし。音色のパレットが多様だ。フォルレーヌがややタッチが生硬でデリカシーを欠いているのが残念だが和声への感性で許せる。リゴードンの技量の冴えも良し。メヌエットも砂糖菓子にならずルバートが控えめである。トッカータはやや速めだが破綻がほとんどない。スタジオ録音とはいえ見事だ。

ワルター・ギーゼキング(pf)

徹底してギーゼキングの譜読みによるラヴェル。前奏曲はかなり遅め。イメージからは意外だ。フーガは陰影が巧みで最後はテンポがかなり落ちる。フォルレーヌは淡々。リゴードンも遅くミスタッチもありいまひとつだ。メヌエットは孤独で寂しげなのがユニークと言えばユニークだ。ゆっくりと一歩一歩踏みしめて歩くようなフレージングはあまり賛成できないが。トッカータでやっと普通のテンポになるが技術的に彼のクレジットになる出来とは程遠く、あんまり練習せずに録音したとしか思えない。なぜか昔からこれも世評が高いという不可思議な現象が我が国にはみられる。

徹底してギーゼキングの譜読みによるラヴェル。前奏曲はかなり遅め。イメージからは意外だ。フーガは陰影が巧みで最後はテンポがかなり落ちる。フォルレーヌは淡々。リゴードンも遅くミスタッチもありいまひとつだ。メヌエットは孤独で寂しげなのがユニークと言えばユニークだ。ゆっくりと一歩一歩踏みしめて歩くようなフレージングはあまり賛成できないが。トッカータでやっと普通のテンポになるが技術的に彼のクレジットになる出来とは程遠く、あんまり練習せずに録音したとしか思えない。なぜか昔からこれも世評が高いという不可思議な現象が我が国にはみられる。

アンジェラ・ヒューイット(pf)

カナダ人でバッハが得意とくるとグールドの名が浮かぶがタイプがまったく違う。イタリアのファッツィオーリを使用、独特の光彩を放つ魅力的な録音になっている。前奏曲はバッハ演奏のキャリアが活きる。感心したのはフォルレーヌの和声だ。第19小節ppのfgheにバスがg-cと入るところ、それが下がってe♭fadにf-b♭と入るところ!こういう和音に「感じる」かどうかがラヴェル弾きの分かれ道だ。メヌエットの再現部のデリケートな味わいも美しい。ロマンティックだが品格を保つのが一流。難曲トッカータの粒立ちも満足で破たんは全く見られない。これはおすすめ。

カナダ人でバッハが得意とくるとグールドの名が浮かぶがタイプがまったく違う。イタリアのファッツィオーリを使用、独特の光彩を放つ魅力的な録音になっている。前奏曲はバッハ演奏のキャリアが活きる。感心したのはフォルレーヌの和声だ。第19小節ppのfgheにバスがg-cと入るところ、それが下がってe♭fadにf-b♭と入るところ!こういう和音に「感じる」かどうかがラヴェル弾きの分かれ道だ。メヌエットの再現部のデリケートな味わいも美しい。ロマンティックだが品格を保つのが一流。難曲トッカータの粒立ちも満足で破たんは全く見られない。これはおすすめ。

まだまだたくさんある。ダイヤモンドの光輝はそんなに単純なものではない。また後日、折にふれて補遺していくことにする。

音を聴いていただきたいが、この曲はどういうわけかyoutubeのソースが限られている。オケ版はこれがなかなか美しかった。

(こちらもどうぞ)

ベートーベン交響曲第5番の名演

2013 JUL 27 23:23:28 pm by 東 賢太郎

いよいよ5番です。この曲、「運命」とあだ名されていますが作曲者がそう命名したわけではありません。この曲の演奏会プログラムに「運命」とあるのは日本ぐらいで、ドイツでもアメリカでも「交響曲第5番ハ短調」であります。

この曲は音でできた堅固な建造物であり、そういう曲作りを生涯指向していたベートーベンがたどり着いた最頂点であります。第3番エロイカで試行した多様な作曲技法が、ベートーベンの頭脳の非常にロジカルな部分で濾過されてきて、ある一瞬に「暗闇から光明へ突き進む衝動」という熱源を得て奇跡的な造形の鋳型の中で固まったかのような作品です。3番や4番においてご説明した作曲の経緯というものは、もちろんここにもあるのですが、運命というあだ名がしっくりしない気がするように、そういうことを知って聴いていただきたいという思いもしてまいりません。音だけで充分です。音をじっくりと聴いてください。

一つだけ記しておくとすると、同時に初演された第6番パストラーレ(田園)が、5番とは似ても似つかない作曲法によって生まれた曲になっているということでしょう。5楽章によるそちらの路線もベートーベンが試行した対極の最頂点であり、この2曲において彼の天才は最も遠隔地点にまで分化いたしました。その一方はブラームスの4曲を末裔とし、もう一方はベルリオーズの幻想やシューマンのラインという別種の交響曲を末裔として後世に伝わっていくのです。

ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 (1947年5月25日、ベルリン・ティタニア・パラスト)

僕はフルトヴェングラーの信奉者ではなく、どちらかというと疎遠な部類の人間ですが、彼の肌に合ったいくつかの曲で受けた衝撃はクラシック人生を左右するほど強烈なものでした。これもその一つです。ナチ協力の疑いから連合国の法廷尋問を受け指揮台を遠ざかっていたフルトヴェングラーが5月25日に「復帰記念コンサート」を開くと聴衆が殺到しました。チケットは奪い合いとなり、演奏 後、熱狂した2千人の聴衆に指揮者は16回も指揮台に呼び戻されたそうです。ストーリーこそ違いますが94年のカルロス・クライバーのベルリン・コンサートでの熱狂を思い出します。あそこで聴いた実音は海賊版CDには入りきれていません。このCDも録音は貧弱であり、実音を想像するしかありません。そうであっても、そうする価値があるほど凄い演奏です。5番がこう演奏すべき曲かどうか以前に、フルトヴェングラーとはこういう指揮者だったという好例としてぜひお聴きいただきたい。第4楽章コーダの終止に至る大減速だけは昔は違和感があったのですが、最近こういうものだったかもしれないとも思えるようになりました。この2日後の27日の演奏もCD化されており、一般には多少録音も良いそれが代表盤となっていますが僕はこの生々しい熱気をはらむ初日の演奏を採ります。なぜ長年にわたってこの指揮者を神と崇める人が後をたたないのか、これを耳にすれば即座にご納得いただけると思います。

後、熱狂した2千人の聴衆に指揮者は16回も指揮台に呼び戻されたそうです。ストーリーこそ違いますが94年のカルロス・クライバーのベルリン・コンサートでの熱狂を思い出します。あそこで聴いた実音は海賊版CDには入りきれていません。このCDも録音は貧弱であり、実音を想像するしかありません。そうであっても、そうする価値があるほど凄い演奏です。5番がこう演奏すべき曲かどうか以前に、フルトヴェングラーとはこういう指揮者だったという好例としてぜひお聴きいただきたい。第4楽章コーダの終止に至る大減速だけは昔は違和感があったのですが、最近こういうものだったかもしれないとも思えるようになりました。この2日後の27日の演奏もCD化されており、一般には多少録音も良いそれが代表盤となっていますが僕はこの生々しい熱気をはらむ初日の演奏を採ります。なぜ長年にわたってこの指揮者を神と崇める人が後をたたないのか、これを耳にすれば即座にご納得いただけると思います。

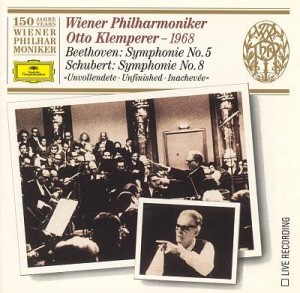

オットー・クレンペラー / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (1968年5月25日、ムジークフェライン)

偶然ですがこれも5月25日のライブです。フルトヴェングラーとは対極的な演奏です。 リズムは意味を込めて重く、フレージングは音の増減・加速減速・句読点により変幻自在であり、遅めのテンポの中で千両役者の威厳と秘儀が次々と繰り出される様は壮観としか申し上げられません。第1楽章のファゴットはホルンにせずそのままであるなど、いつもスコアを読み解いた結果こうなったと感じさせるのがクレンペラーの演奏です。そして第4楽章コーダの終止では最後の和音を断ち切るティンパニの一撃、この威厳をこめた幕切れにこの演奏の秘める巨大なエネルギーが象徴されていたと感じるのです。ヨーロッパでは珍しく間髪入れず爆発する聴衆の拍手。ムジークフェラインに感動の渦がマグマのように堆積し、それが堰を切って流れ出す様が手に取るようにわかります。クレンペラーはウィーン・フィルを高く買っていましたが、楽員は面従腹背で扱いにくく、言いにくいことは娘を通して伝えてくるとこぼしたそうです。それでもこんな8000メートルの霊峰を仰ぎ見るような表現ができてしまうのですから大変なカリスマでした。

リズムは意味を込めて重く、フレージングは音の増減・加速減速・句読点により変幻自在であり、遅めのテンポの中で千両役者の威厳と秘儀が次々と繰り出される様は壮観としか申し上げられません。第1楽章のファゴットはホルンにせずそのままであるなど、いつもスコアを読み解いた結果こうなったと感じさせるのがクレンペラーの演奏です。そして第4楽章コーダの終止では最後の和音を断ち切るティンパニの一撃、この威厳をこめた幕切れにこの演奏の秘める巨大なエネルギーが象徴されていたと感じるのです。ヨーロッパでは珍しく間髪入れず爆発する聴衆の拍手。ムジークフェラインに感動の渦がマグマのように堆積し、それが堰を切って流れ出す様が手に取るようにわかります。クレンペラーはウィーン・フィルを高く買っていましたが、楽員は面従腹背で扱いにくく、言いにくいことは娘を通して伝えてくるとこぼしたそうです。それでもこんな8000メートルの霊峰を仰ぎ見るような表現ができてしまうのですから大変なカリスマでした。

カルロス・クライバー / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

そのウィーン・フィルをここまでのせてしまったカルロスのカリスマも巨大でした。この超高速のアレグロにオケ全員が納得したとは思えないのですが、結果として前代未聞 のエキサイティングなこの演奏がライブでない場でなされたのは驚異です。これは彼の残した決して多くない録音のうちでも1,2を争う名演と思います。5番がこういう近代的な要素といいますか、現代の高性能オケにして初めて発揮できるシャープで筋肉質な質感でもって圧倒的な説得力を獲得するということは、これが1975年に現れるまで誰も知らなかったのではないでしょうか。僕はロンドンでこれ1曲だけのCD(当時はまだ新メディアでした)を買い、完全にノックアウトされ、しびれてしまいました。ベンチャーズにしびれたのとほぼ似た感じであったのです。ちょっと若い方への啓蒙的な意味も込めてあえて申し上げさせていただくと、クラシックをまったく聴いたことのないロック、ジャズ系の方、ぜひこれを聴いてみてください。クラシックが重ったるくてカビが生えたものというイメージは一気にぶっ飛ぶでしょう。「のだめ」でブレークした交響曲第7番も入ってます。こっちも皆さんの思い込みを根底から粉みじんにしてくれる強烈なビートのきいたカッコいい演奏なのです。それを天下のウィーン・フィルの会心の演奏で、しかも見事な録音で聴くことができます。人生を変えてくれる1枚になると確信いたします。

のエキサイティングなこの演奏がライブでない場でなされたのは驚異です。これは彼の残した決して多くない録音のうちでも1,2を争う名演と思います。5番がこういう近代的な要素といいますか、現代の高性能オケにして初めて発揮できるシャープで筋肉質な質感でもって圧倒的な説得力を獲得するということは、これが1975年に現れるまで誰も知らなかったのではないでしょうか。僕はロンドンでこれ1曲だけのCD(当時はまだ新メディアでした)を買い、完全にノックアウトされ、しびれてしまいました。ベンチャーズにしびれたのとほぼ似た感じであったのです。ちょっと若い方への啓蒙的な意味も込めてあえて申し上げさせていただくと、クラシックをまったく聴いたことのないロック、ジャズ系の方、ぜひこれを聴いてみてください。クラシックが重ったるくてカビが生えたものというイメージは一気にぶっ飛ぶでしょう。「のだめ」でブレークした交響曲第7番も入ってます。こっちも皆さんの思い込みを根底から粉みじんにしてくれる強烈なビートのきいたカッコいい演奏なのです。それを天下のウィーン・フィルの会心の演奏で、しかも見事な録音で聴くことができます。人生を変えてくれる1枚になると確信いたします。

(補遺)16年1月17日

ピエール・ブーレーズ / ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

CBS全集67枚組の12枚目。第1楽章は推進力を犠牲にして運命動機を聴き手の耳に刻印する。第2主題も無機的。こんなに遅いのも珍しくさらに提示部終結では間があき、展開部の運命動機全奏の減速、再現部後半のテゥッティではさらに減速する。オケはどこか粗く、このレアな解釈に乗っている感じはしない。第2楽章も室内楽のように透明だが合奏のパートごとの出来はいまひとつ。第3楽章のトリオのくり返しが議論を呼んだが録音が過度にフォーカスしている弦の合奏精度の低さとこの遅いテンポでは冗長感しかない。終楽章も全奏でのパートごとの分奏が聞こえ運命リズムの輪郭の隈取りに神経が使われる。第1楽章同様に第3楽章主題回帰への減速が大きいなど音楽が常套的に突っ走るということが回避されつつ対位法的な動きが浮き彫りになるが音楽的に何か意味深いかというと僕には空疎でしかない。伝統的なベートーベン解釈へのアンチテーゼをクレンペラー(存命中)のオーケストラにやらせて楽員たちがつきあったという感じに聞こえる。

CBS全集67枚組の12枚目。第1楽章は推進力を犠牲にして運命動機を聴き手の耳に刻印する。第2主題も無機的。こんなに遅いのも珍しくさらに提示部終結では間があき、展開部の運命動機全奏の減速、再現部後半のテゥッティではさらに減速する。オケはどこか粗く、このレアな解釈に乗っている感じはしない。第2楽章も室内楽のように透明だが合奏のパートごとの出来はいまひとつ。第3楽章のトリオのくり返しが議論を呼んだが録音が過度にフォーカスしている弦の合奏精度の低さとこの遅いテンポでは冗長感しかない。終楽章も全奏でのパートごとの分奏が聞こえ運命リズムの輪郭の隈取りに神経が使われる。第1楽章同様に第3楽章主題回帰への減速が大きいなど音楽が常套的に突っ走るということが回避されつつ対位法的な動きが浮き彫りになるが音楽的に何か意味深いかというと僕には空疎でしかない。伝統的なベートーベン解釈へのアンチテーゼをクレンペラー(存命中)のオーケストラにやらせて楽員たちがつきあったという感じに聞こえる。

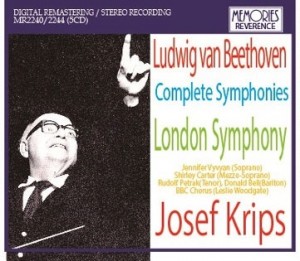

ヨゼフ・クリップス / ロンドン交響楽団

昔エヴェレストというレーベルで出ていて日本プレス盤の音が悪く、あんまり聴いていなかったクリップスの全集。4番を聴いてこれをかけたらあまりの落差のなさにうなったのです。4番のままという感じでこんなに力瘤の入らない5番も珍しい。いうなれば1-9番が典雅な音楽性に満ちた19世紀来のウィーン流で、ベーレンライター版を知った僕の世代がきくと気取った料亭で出てきた「おふくろの味」みたいな感じでしょうか。楽しめました。

昔エヴェレストというレーベルで出ていて日本プレス盤の音が悪く、あんまり聴いていなかったクリップスの全集。4番を聴いてこれをかけたらあまりの落差のなさにうなったのです。4番のままという感じでこんなに力瘤の入らない5番も珍しい。いうなれば1-9番が典雅な音楽性に満ちた19世紀来のウィーン流で、ベーレンライター版を知った僕の世代がきくと気取った料亭で出てきた「おふくろの味」みたいな感じでしょうか。楽しめました。

(続きはこちらへ)

ベートーベン交響曲第2番の名演

2013 JUL 9 18:18:16 pm by 東 賢太郎

実は9曲のうち今一番聴きたいのはこの2番。特に第2楽章ラルゲット(アンダンテでもアダージョでもなく!)の美しさは第九のアダージョに比べられる完成度で、1番のアンダンテとのあまりの差には驚きます。この間約3年。ベートーベンに何が起きたのでしょう?ピアノソナタは11番から18番まで(葬送、月光、田園、テンペストなど)、バイオリンソナタが4番から8番まで(春など)が書かれていますが、だからといってこの落差を説明するとも思えません。やはりこれが完成した1802年にしたためられた「ハイリゲンシュタットの遺書」があるという事実に何らかのヒントがあるのではないでしょうか。

私見ですがあの遺書を書いたベートーベンには死ぬ気はもはやなく、むしろ作曲家として強く生きるというステートメントをあえて誰にも送らずに残したのではないかと思っています。そのステートメントこそこの2番に込められているエッセンスであり、それがナポレオンの行軍に駆り立てられてさらに高揚、昇華したのがエロイカだと考えています。第1楽章コーダの、当時としては極めてモダンに響いたであろう不協和音がきしむ和声進行や、早や第九を思わせるバスの進行など、2番がエロイカの兄貴分であっていけない理由は毛頭ありません。むしろ第1楽章がアレグロ・コン・ブリオ、第3楽章がスケルツォ、第4楽章がアレグロ・モルトであるのは9曲中、2番と3番だけであるという事実は注目されていいと思います。

したがって、僕の解釈としては、この2番を「偶数番号曲」として温和に優美に演奏するのはまったくの誤りです。モーツァルトの短調曲を珍重して「走る悲しみ」などと称してみるロマン派にかぶれた精神の産物でしかありません。また1番の弟分として古典派交響曲の脈絡に位置付ける試みも、古楽器演奏という博物館から取り出してきた楽器に捉われて作曲家の精神まで埃(ほこり)まみれにしてしまう大きな誤りなのです。まだエロイカを知らなかった聴衆に初めてメヌエットでなくスケルツォを突きつけるという実験、革命の精神を前面に出したアグレッシブな演奏こそベートーベンが意図したものであり、そうでなければこの曲を世に問うてみようという彼の衝動は意味のない物になってしまうでしょう。

(補遺、3月6日)

アルトゥーロ・トスカニーニ / NBC交響楽団 (51年10月5日、カーネギーホール)

ロンドン勤務の87年は僕のベートーベン・イヤーだった。なにせモーツァルト、フランス物、近現代物は聴いておらずロマン派もブラームス以外なし。火をつけたのはトスカニーニの交響曲第1,2番で、3,4,5,9番, PC3番も彼の指揮で熱中した。特に2番の真価を僕に植えつけたのは同年4月ごろvirgin recordで買ったこのCDだ。これを何度聴いたことだろう。トスカニーニの1,2番こそ僕の耳を作り、ベートーベン像の基軸を据えた決定的、衝撃的な演奏だ。第1楽章、ものものしい序奏が終わり、アレグロの疾走がはじまるともう魂が天に昇る。なんというエネルギーに満ちた雄渾な音楽!コーダのバスがdから半音ずつオクターヴ上のeまで14音あがる革命的、驚異的な和声プログレッション!!エロイカに至る衝動がベートーベンの頭脳の中で火山のように炸裂している様を僕は2番の楽譜のそこかしこに見出すが、それを教えてくれたのはこのトスカニーニ盤をおいて他にない。

ロンドン勤務の87年は僕のベートーベン・イヤーだった。なにせモーツァルト、フランス物、近現代物は聴いておらずロマン派もブラームス以外なし。火をつけたのはトスカニーニの交響曲第1,2番で、3,4,5,9番, PC3番も彼の指揮で熱中した。特に2番の真価を僕に植えつけたのは同年4月ごろvirgin recordで買ったこのCDだ。これを何度聴いたことだろう。トスカニーニの1,2番こそ僕の耳を作り、ベートーベン像の基軸を据えた決定的、衝撃的な演奏だ。第1楽章、ものものしい序奏が終わり、アレグロの疾走がはじまるともう魂が天に昇る。なんというエネルギーに満ちた雄渾な音楽!コーダのバスがdから半音ずつオクターヴ上のeまで14音あがる革命的、驚異的な和声プログレッション!!エロイカに至る衝動がベートーベンの頭脳の中で火山のように炸裂している様を僕は2番の楽譜のそこかしこに見出すが、それを教えてくれたのはこのトスカニーニ盤をおいて他にない。

ルネ・レイボヴィッツ / ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

レイボヴィッツはシェーンベルグに師事した作曲家で、ピエール・ブーレーズの先生でもあります。そういえば74年にそのブーレーズがニューヨークフィルを率いて来日した時にやったのもこの2番でした。意外に普通の演奏で拍子抜けしたのですが、お師匠さんの振ったこの演奏、これが1961年の録音と信じられるでしょうか。プレストに近い第1楽章。小気味良く疾走する弦とインパクトの強いトゥッティを交替させて鮮やかなメリハリをつける様は、これぞ2番とうならされます。ベートーベンは当初ウィーンでJSバッハ演奏の名手として鳴らした人であり、このバロック的な強弱対比の解釈を僕は支持します。前述の第1楽章コーダの和声進行も実はバッハであり、しかしそれが唐突に、しかもトランペットが2度音程を強調して鳴り響くため今でもモダンに聞こえるのです。こういう物凄い高度な仕掛けをレイボヴィッツはすべて見抜いて音にしている。最近の指揮者の快適に速くてスポーティなメリハリなどとは知的次元において月とすっぽんであり、並べて論じるのも馬鹿くさいとしか申し上げようがありません。ホルンは裸の音色のまま咆哮し、ティンパニの強打がア クセントを添え、コーダは少々アンサンブルの乱れも構わずライブのような高揚を見せながら突入。そのトランペットの強奏もバロック的に原色的です。うわべの綺麗さなどどこ吹く風のレイポヴィッツの眼力には敬服するばかりです。第2楽章もロマン的な方向に傾かず古典的、アポロ的均整感が支配しており、作曲当時の演奏もこういう風であったかと納得できるもの。第3楽章はこの演奏の特徴が最も出ており、ここも速いテンポで曲想・強弱の対比を徹底的に描きだし、当時の聴衆を驚かせた音を髣髴とさせます。史上初めてメヌエットでなくスケルツォを聴衆の耳にたたきつけた意図が鮮明にわかる演奏なのです。アン・デア・ウィーン劇場の初演の指揮台でベートーベンが狙った効果はこうでなくては。第4楽章、ちょっと速すぎますが指揮者がやりたいことは明確であり、有無を言わさぬ説得力に圧倒されてしまいます。リズムのメリハリ、ダイナミクスのメリハリ、とにかく鮮明、鮮烈を極め、まだエロイカの洗礼を受けていなかった聴衆の聴いたものがなんだったかを教えてくれるのです。一切の先入観なく、眼光紙背に徹する作曲家の眼力でスコアを読み解いたこの演奏が古くなるということは考えられません。カラヤンやワルターの解釈はいずれ本人たちとともにセピア色の回顧の対象となるでしょうが、このレイボヴィッツ盤は永遠に聴きつがれると確信します。

クセントを添え、コーダは少々アンサンブルの乱れも構わずライブのような高揚を見せながら突入。そのトランペットの強奏もバロック的に原色的です。うわべの綺麗さなどどこ吹く風のレイポヴィッツの眼力には敬服するばかりです。第2楽章もロマン的な方向に傾かず古典的、アポロ的均整感が支配しており、作曲当時の演奏もこういう風であったかと納得できるもの。第3楽章はこの演奏の特徴が最も出ており、ここも速いテンポで曲想・強弱の対比を徹底的に描きだし、当時の聴衆を驚かせた音を髣髴とさせます。史上初めてメヌエットでなくスケルツォを聴衆の耳にたたきつけた意図が鮮明にわかる演奏なのです。アン・デア・ウィーン劇場の初演の指揮台でベートーベンが狙った効果はこうでなくては。第4楽章、ちょっと速すぎますが指揮者がやりたいことは明確であり、有無を言わさぬ説得力に圧倒されてしまいます。リズムのメリハリ、ダイナミクスのメリハリ、とにかく鮮明、鮮烈を極め、まだエロイカの洗礼を受けていなかった聴衆の聴いたものがなんだったかを教えてくれるのです。一切の先入観なく、眼光紙背に徹する作曲家の眼力でスコアを読み解いたこの演奏が古くなるということは考えられません。カラヤンやワルターの解釈はいずれ本人たちとともにセピア色の回顧の対象となるでしょうが、このレイボヴィッツ盤は永遠に聴きつがれると確信します。

カール・ベーム / バイエルン放送交響楽団(1978年12月7日、ヘルクレス・ザール)

スコアに手垢のついていないレイボヴィッツ盤に対し、19世紀の手垢がついてしまったスタイルを踏襲した20世紀の名演としてご紹介します。録音当時のベームのライブはほとんどが素晴らしく、ここでも第1楽章のテンポ設定とエネルギーの噴出はほぼ満足 のいくものです。この主部が3番(エロイカ)、5番(運命)と同じアレグロ・コン・ブリオであることを忘れた演奏がいかに多いことか。腰の重いオケを疾走させて向かうスリリングなコーダが素晴らしく、ずっしりとした満足感をもたらしてくれます。第2楽章は古典的な均斉を保ちつつ弦がじっくりと歌っており、この美しい旋律に、これまたふるいつきたくなるほど典雅な対旋律が寄りそっていく様はベートーベンが書いた最高のページの一つと思わせます。まるで6番(田園)がエコーするような幸福感に満ちた情景、中間部の短調部分で緊張感をはらんで音楽が膨らんでいく呼吸はこの演奏の白眉でしょう。スケルツォはやや平凡で特段の部分はありません。終楽章がアレグロ・モルトなのは2番とエロイカだけです。アレグロ・ヴィヴァ―チェではないのにこれを速く振りすぎる指揮者が多く、ここだけはレイボヴィッツよりベームのテンポに納得感があります。腰をすえた安定感のある理想的な表現なのです。そしてあのコーダ。第1楽章をバッハで締めくくったベートーベンは、終楽章をモーツァルトのジュピター第1楽章と同じドミソミドで締めくくるのです。何という不敵な挑戦!あたかも先人を超えたぞというベートーベンの高らかな宣言のように響くコーダ、よくお聴き下さい。

のいくものです。この主部が3番(エロイカ)、5番(運命)と同じアレグロ・コン・ブリオであることを忘れた演奏がいかに多いことか。腰の重いオケを疾走させて向かうスリリングなコーダが素晴らしく、ずっしりとした満足感をもたらしてくれます。第2楽章は古典的な均斉を保ちつつ弦がじっくりと歌っており、この美しい旋律に、これまたふるいつきたくなるほど典雅な対旋律が寄りそっていく様はベートーベンが書いた最高のページの一つと思わせます。まるで6番(田園)がエコーするような幸福感に満ちた情景、中間部の短調部分で緊張感をはらんで音楽が膨らんでいく呼吸はこの演奏の白眉でしょう。スケルツォはやや平凡で特段の部分はありません。終楽章がアレグロ・モルトなのは2番とエロイカだけです。アレグロ・ヴィヴァ―チェではないのにこれを速く振りすぎる指揮者が多く、ここだけはレイボヴィッツよりベームのテンポに納得感があります。腰をすえた安定感のある理想的な表現なのです。そしてあのコーダ。第1楽章をバッハで締めくくったベートーベンは、終楽章をモーツァルトのジュピター第1楽章と同じドミソミドで締めくくるのです。何という不敵な挑戦!あたかも先人を超えたぞというベートーベンの高らかな宣言のように響くコーダ、よくお聴き下さい。

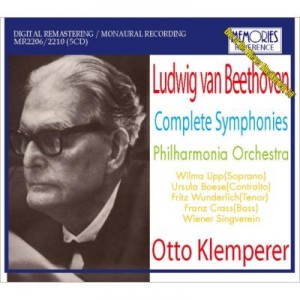

オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団(1960年、ムジークフェライン)

富士山の登山口はいくつかある。その例をお示ししましょう。オットー・クレンペラーが手兵フィルハーモニア管弦楽団を率いてウィーンに乗り込んだ1960年5月29日、ムージクフェラインでのライブ録音です。この日は昼間に同じホールでワルターがウィーンフィルを振ってマーラーの4番と未完成を演奏。当時のウィーンはすごかったですね。さて第1楽章は 1番と同様にハイドン、モーツァルトの流れをくむ序奏部がついています。このアダージョがこんなに意味深く演奏された例は知りません。フルトヴェングラーの4番の序奏部と同じで、これからいよいよベートーベンのシンフォニーが始まる、まぎれもないその予感がオーラのように漂っているのです。主部。これがアレグロ・コン・ブリオだろうかという悠然たるテンポで一歩一歩音楽を克明に刻みます。ごつごつした手触り、ごしごし刻む内声部の弦、楔のように撃ち込まれるティンパニ、指揮者の内に秘めたる気迫に圧倒されるのみです。しかし、じっくり聴くとわかるのですがオケは決して力んだり大きく派手な音を出していない。印象はこんなに巨大なのに。指揮芸術の最高峰を極めたクレンペラーの名人芸なのです。第2楽章、すべての伴奏音型まで入念に描ききる情に流れない指揮。綺麗な音を出そうという意識はほとんど感じません。ベーム盤とのあまりの違いを是非ご自分の耳で聴いてみていただきたい。指揮者の哲学で音楽はここまで変わる、しかしどちらも名人芸で深い感動を呼び起こすという一例です。スケルツォは弦が荒削りで揃っていない。それがどうしたという頑固おやじのツッパリで終始。第4楽章、これも遅い。フレージングへの執拗なこだわりと内声部の強調は第1楽章と同じです。パルテノン神殿を仰ぎ見るような偉容であり、クレンペラーが作り上げたかった造形美の全容がここで明らかにされます。最後は少しテンポが速くなってピアニッシモへ向かい、終止の和音は物凄いリタルダンドがかかります。今聴いたのが2番であったことをこんなに忘れさせられてしまう演奏はありません。明らかにベートーベンよりもクレンペラーを聴く演奏なのですが、聴き終わって「これぞベートーベン」と呟いてしまうのは我ながら実に不思議なものです。

1番と同様にハイドン、モーツァルトの流れをくむ序奏部がついています。このアダージョがこんなに意味深く演奏された例は知りません。フルトヴェングラーの4番の序奏部と同じで、これからいよいよベートーベンのシンフォニーが始まる、まぎれもないその予感がオーラのように漂っているのです。主部。これがアレグロ・コン・ブリオだろうかという悠然たるテンポで一歩一歩音楽を克明に刻みます。ごつごつした手触り、ごしごし刻む内声部の弦、楔のように撃ち込まれるティンパニ、指揮者の内に秘めたる気迫に圧倒されるのみです。しかし、じっくり聴くとわかるのですがオケは決して力んだり大きく派手な音を出していない。印象はこんなに巨大なのに。指揮芸術の最高峰を極めたクレンペラーの名人芸なのです。第2楽章、すべての伴奏音型まで入念に描ききる情に流れない指揮。綺麗な音を出そうという意識はほとんど感じません。ベーム盤とのあまりの違いを是非ご自分の耳で聴いてみていただきたい。指揮者の哲学で音楽はここまで変わる、しかしどちらも名人芸で深い感動を呼び起こすという一例です。スケルツォは弦が荒削りで揃っていない。それがどうしたという頑固おやじのツッパリで終始。第4楽章、これも遅い。フレージングへの執拗なこだわりと内声部の強調は第1楽章と同じです。パルテノン神殿を仰ぎ見るような偉容であり、クレンペラーが作り上げたかった造形美の全容がここで明らかにされます。最後は少しテンポが速くなってピアニッシモへ向かい、終止の和音は物凄いリタルダンドがかかります。今聴いたのが2番であったことをこんなに忘れさせられてしまう演奏はありません。明らかにベートーベンよりもクレンペラーを聴く演奏なのですが、聴き終わって「これぞベートーベン」と呟いてしまうのは我ながら実に不思議なものです。

パウル・クレツキ / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

なんとも昔風のおおらかなタッチで、チェコPOの木質の音色がなつかしい。トスカニーニのようにとんがったところもなく、レイポヴィッツのエネルギーのたぎりもない。しかし2番にはこういう演奏を許容する側面があって、それもクレツキの指揮は音程の良さ、中欧のオルガン的な和声の絶妙のブレンドとふくらみ、楽曲構成のバランスがあり、端倪すべかざる高水準のベートーベンになっています。9曲全部が同レベルであり、CPOによる全集ということもあって僕は大事にしております。

なんとも昔風のおおらかなタッチで、チェコPOの木質の音色がなつかしい。トスカニーニのようにとんがったところもなく、レイポヴィッツのエネルギーのたぎりもない。しかし2番にはこういう演奏を許容する側面があって、それもクレツキの指揮は音程の良さ、中欧のオルガン的な和声の絶妙のブレンドとふくらみ、楽曲構成のバランスがあり、端倪すべかざる高水準のベートーベンになっています。9曲全部が同レベルであり、CPOによる全集ということもあって僕は大事にしております。

クルト・ザンデルリンク/ レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

1957年7月、ウィーンのコンツェルトハウス大ホールにて録音。トスカニーニ、レイボヴィッツのテンポに比べ別の作品のように遅いが、2番を軽量級の作品と扱わない別のやり方を示す。クルト・ザンデルリンク(1912-2011)は腰の重いオケでひとつひとつのフレーズを意味深く提示し、46才にして大家の音楽をしている。最晩年の彼のシューベルト9番をチューリヒで聴いたが、同じ印象だった。第2楽章の陰影はベートーベン後期からロマン派への脈絡を感じさせるなど、この演奏はもっと注目されてもいいと思料。

1957年7月、ウィーンのコンツェルトハウス大ホールにて録音。トスカニーニ、レイボヴィッツのテンポに比べ別の作品のように遅いが、2番を軽量級の作品と扱わない別のやり方を示す。クルト・ザンデルリンク(1912-2011)は腰の重いオケでひとつひとつのフレーズを意味深く提示し、46才にして大家の音楽をしている。最晩年の彼のシューベルト9番をチューリヒで聴いたが、同じ印象だった。第2楽章の陰影はベートーベン後期からロマン派への脈絡を感じさせるなど、この演奏はもっと注目されてもいいと思料。

(続きはこちらへ)

クラシック徒然草-初恋のレコード-

2013 JUN 8 0:00:00 am by 東 賢太郎

高校時代、安物のステレオセットでしたのでFM放送はスピーカーの音をテープレコーダーにひろっていた頃があります。ある日、そうやってN響の春の祭典を録音していると、ある部分で、外で遊んでいる子供の「あっ!」という声が入ってしまいました。それ以来不幸にも、春の祭典を聴くたびにその部分にくるとその「あっ!」が聴こえるようになってしまったのです。もちろんそんな声が本当にするわけではなく、そのテープを繰り返し聞いて焼きついた僕の記憶がフラッシュバックとして再生されてしまうのです。

僕の春の祭典メモリーはブーレーズ盤によって初期化されていますが、実はこうやってどんどん追加情報がインプットされ、蓄積メモリーのすべてが耳で聴いている音楽と同時進行でリプレーされていることがこの経験でわかります。耳で聴いている演奏と記憶リプレーとをリアルタイムで比べて吟味している自分がいるわけで、ずいぶんと複雑な情報処理を脳内でやっているわけです。同曲異演を味わうというのはクラシックにきわだった特徴ですから、「この情報処理回路を持つ=クラシック好きになる」という仮説を立ててもいいと思います。

耳が聴いた音楽>記憶リプレー、という場合にだけ、「今日の演奏会は良かったね」という言葉が初めて出てくるわけで、この「記憶」が膨大で過去の大演奏家の演奏メモリーがぎっしり詰まってくると、少々の演奏で感動することは難しくなってきます。難儀なことです。ちょっとテンポが速かった遅かった、オケがうまかった、迫力があった、舞台が豪華だった、ピアニストが美人だった、要はそんなマージナルなことで評価が揺らぐことはありません。

相撲の世界で、横綱は蹴たぐりや引き技で勝てばいいというものではないといわれます。いわゆる「横綱相撲」が要求されます。うるさいお客さんたちは過去の名横綱の残像と比べて一番一番をじっくり見ているわけです。クラシックの世界も似ているのではないでしょうか。僕と春の祭典の関係でいうと、まずいきなりブーレーズ盤という超弩級の大横綱の相撲が記憶に焼きついたため、あとから聴いた演奏は全部「横綱にあらず」「不合格」という烙印が脳裏で押されてしまうという悲しい歴史をたどっています。

ブーレーズ盤は10秒単位ごとに「すごい部分」を書き出せるほどすごい演奏で、一方でそのぐらい微細で正確なメモリー(残像)が自分の頭に入っています。だからもう新しい演奏は意味ないのです。100年たってもこれに勝つ人が出るとは思えないし、ブーレーズ本人のライブでさえ完敗だったので、いまさら誰かの春の祭典を聴きに行きたいなどという自分はどこにもいません。聴きたくなったらもちろんこれを取り出すだけですし、何度聴いても鳥肌が立つほど感動させてくれるのです。

ブーレーズ盤は10秒単位ごとに「すごい部分」を書き出せるほどすごい演奏で、一方でそのぐらい微細で正確なメモリー(残像)が自分の頭に入っています。だからもう新しい演奏は意味ないのです。100年たってもこれに勝つ人が出るとは思えないし、ブーレーズ本人のライブでさえ完敗だったので、いまさら誰かの春の祭典を聴きに行きたいなどという自分はどこにもいません。聴きたくなったらもちろんこれを取り出すだけですし、何度聴いても鳥肌が立つほど感動させてくれるのです。

こう思うと、最初に「惚れた(ほれた)」演奏というのはけっこう影響が大きいと実感します。初恋の人ですね。これからクラシックを聴くぞという方に申しあげたいのは、その曲を誰の演奏でまず聴くかをこだわった方がいいということです。前述のようにメモリーは日々更新されるからそんなことはないという意見もあるかもしれませんが、僕が今でも親しめていない音楽は出会いが良くなかったかなというケースが多々あります。そういうことを踏まえながら、ブログを書いていこうと思っています。